阿Q正傳

電影小說

「阿Q正傳」所反映的時代在辛亥革命前後,地點在浙省紹興城外的未莊,這個村莊雖然不大,却也有一條市街,看幾家舖子,一家酒店,還有一個廣塲,這兒有幾家大地主;有許多生活還過得去的自耕農;有許多地主們僱用的長工;還有那些沒有耕地,沒有固定的工作,只給人家做短工的貧雇農,人家要他撑船就撐船,舂米就舂米,割麥就割麥,其中一個就是我們的主人翁——阿Q(阿桂的諧音)。

阿Q的頭上有幾個癩瘡疤,常常受人家的戲弄和嘲笑,這在他認爲是身上唯一的缺陷,因此非常遺憾。

有一天,時値鬼節,破廟門前的廣塲上做水陸道塲,村民鄕人都趕來看熱鬧,阿Q做完工,也來廣塲閒逛,孩子們見了他,慣常地唱起癩痢歌來,引起閑人們戲弄他,把他的破毡帽給抛了。

「啊,原來有保險燈在這兒!」

一陣哄笑,阿Q怒目而視,「你還不配⋯⋯」說着拾起了地上的帽子。

阿Q不甘服輸,跟閑人們打了起來,却反被閑人們制服了,大家在他的癩疤上亂打一通才放他走,阿Q怒氣不清,咀裡吶吶自語:「總算給兒子打了,現在世界還像個樣子⋯⋯」這便是他的精神勝利法寶,雖然挨了打,可是人家當了他的兒子,倒也心滿意足了。

偏偏這話被閑人們聽見了,追上去揪住了他的辮子,拉到牆壁上去碰了四五個响頭。

「阿桂,這不是兒子打老子,自己說,是人打畜牲!」

阿Q忍著痛,無可奈何的叫着。「打虫豸,好不好?我是虫豸還不放嗎?」

閑人們這才放手,阿Q依舊運用他精神勝利的法寶,一邊走一邊心裡在罵,「兒子打老子,兒子打老子,兒子打老子⋯⋯」他駡個沒停,這一囘他當然不罵出聲了,阿Q想,這不是一樣嗎!

阿Q牙癢癢地走了開去,心沒好氣,走到牆脚根小石凳旁,想坐下去歇一回,而王鬍已佔據了整個石凳在捉蚤子,王鬍也是一個專替人家做短工的貧雇農,爲了生性懶惰,阿Q向來看不起他,阿Q滿以爲王鬍該讓出一個座兒來,那知他對阿Q似理不理的紋絲兒也不動,阿Q氣咻咻地吐了口垂沫,「這毛虫!」

「癩皮狗,你駡誰?」王鬍對阿Q瞪着眼。

「誰認就駡誰!」阿Q聽得駡他「癩皮狗」更氣了,他一個箭步上前對中王鬍臉孔就是一拳,他决定要發洩一下剛才所受的烏氣,那知王鬍機警地把頭一讓,阿Q撲了一個空,却反被王鬍伸手抓住了他的小辮子,用力一推,阿Q一個蹌跟跌倒在地,閑人們一片哄笑,阿Q想不到今天會這麼晦氣,王鬍算得了什麽,竟然會吃了這毛虫的虧!也罷,反正他瞧不起這種人,過後也不與計較了。

X X X X

正是日暮倦勤的時候,成亨酒店裡坐滿了酒客,阿Q也靠着柜枱一杯在手,忽然街上傳來了一片鑼聲奥喝道聲,原來是趙府上的趙大少爺中了秀才,官府裡派人來報喜了,酒客們聞訊都歌功誦德起來,因爲秀才而出在未莊,未莊的人豈不「與有榮焉」!阿Q這時喝了酒,早把捱打的屈辱忘得一乾二淨,聽了趙大少爺中了秀才,忽覺臉上掛上光彩。

「不是我誇口,只有我們趙家才會出秀才!」

「你們趙家?」有一酒客聽了奇怪起來。

「一筆寫不出兩個趙字,趙大命跟我都姓趙,我們是本家⋯⋯要是排起輩份來,我還比趙秀才長二輩呢⋯⋯」

未莊的人只知道他叫「阿桂」,當他們聽到他是趙太爺的本家,都對他肅然起敬了。

可是第二天清晨,地保沉着臉來把阿Q叫去了。

趙太爺不認有這末一個本家,狠狠地打了他兩個咀吧駡道,「你怎麽會姓趙,你那裡配姓趙?你給我滾出去!」

阿Q沒有評理,也沒有囘答,祇用手摸摸熱辣辣的面頰,忍辱地和地保退了出來,他把身邊僅餘的二百大錢孝敬了地保,還挨了他一頓駡。

從此阿Q還是阿Q,未莊的人都知道趙太爺不認他是本家,至于他到底是不是姓趙,誰還去管他呢。

X X X X

這是末莊敬神演戲晚上,曠塲上搭了戲台,台前黑壓墨的擠滿了人羣,阿Q孤零零地在橋頭上,猛聽得戲台上的鼓樂聲傳來,他頓時戲癮大發,哼着「小寡婦上墳」,「得⋯⋯鏘!得得⋯⋯鏘,」的一路末來戲台外圍的曠埸上,那裡擺滿了各種賭攤,番攤等⋯⋯五花八門,撩人耳目。

阿Q擠了半天,才擠到了近下塲門的立脚點,顚着脚尖向台上看,演的正是「龍虎鬥」,他看得出神,忽然把手一揚,學戲中唱詞,拉長嗓子,也唱起,「我手執鋼鞭將你打⋯⋯」來了,人們看了他的怪樣只覺好笑,而阿Q却旁若無人的在爲台上拿鋼鞭的小將打氣,分明他是帮着這個小將而代抱不平,阿Q就是這樣一個見義勇爲的人!

忽然人羣裡起了一陣騷動,原來是趙府裡的趙太太趙少奶來看戲了,她們由鄰婦鄒七嫂陪伴着,在人羣裡分開一條路來,趙府的女傭吳媽跟在後面。

「吳媽,快點呀!」是趙少奶囘頭在叫擠落在後邊的吳媽。

這一叫,可把全神貫注在着戲的阿Q叫醒了。因爲吳媽是阿Q的夢裡情人,雖然是個寡婦,可是未莊上有誰比她長的更美呢?他連忙讓開一條路,正好吳媽擠着過來。

「謝謝你,阿桂叔!」

他看見吳媽俏麗甜淨的臉向他嫣然一笑,她的豐滿的身體又恰巧在他的肩旁擦過,阿Q感到一陣飄飄然了,他望着前面吳媽背影爬上高凳的臀波,只是想入非非。

「這個小寡婦⋯⋯娶她做老婆吧⋯⋯可是,錢呢?」他摸摸腰袋,袋裡只有一文錢,他自知無望,决心抛却這個「邪念」,一本正經看戲吧,可是總是情不自禁地囘過頭去偷看近在咫尺的吳媽。

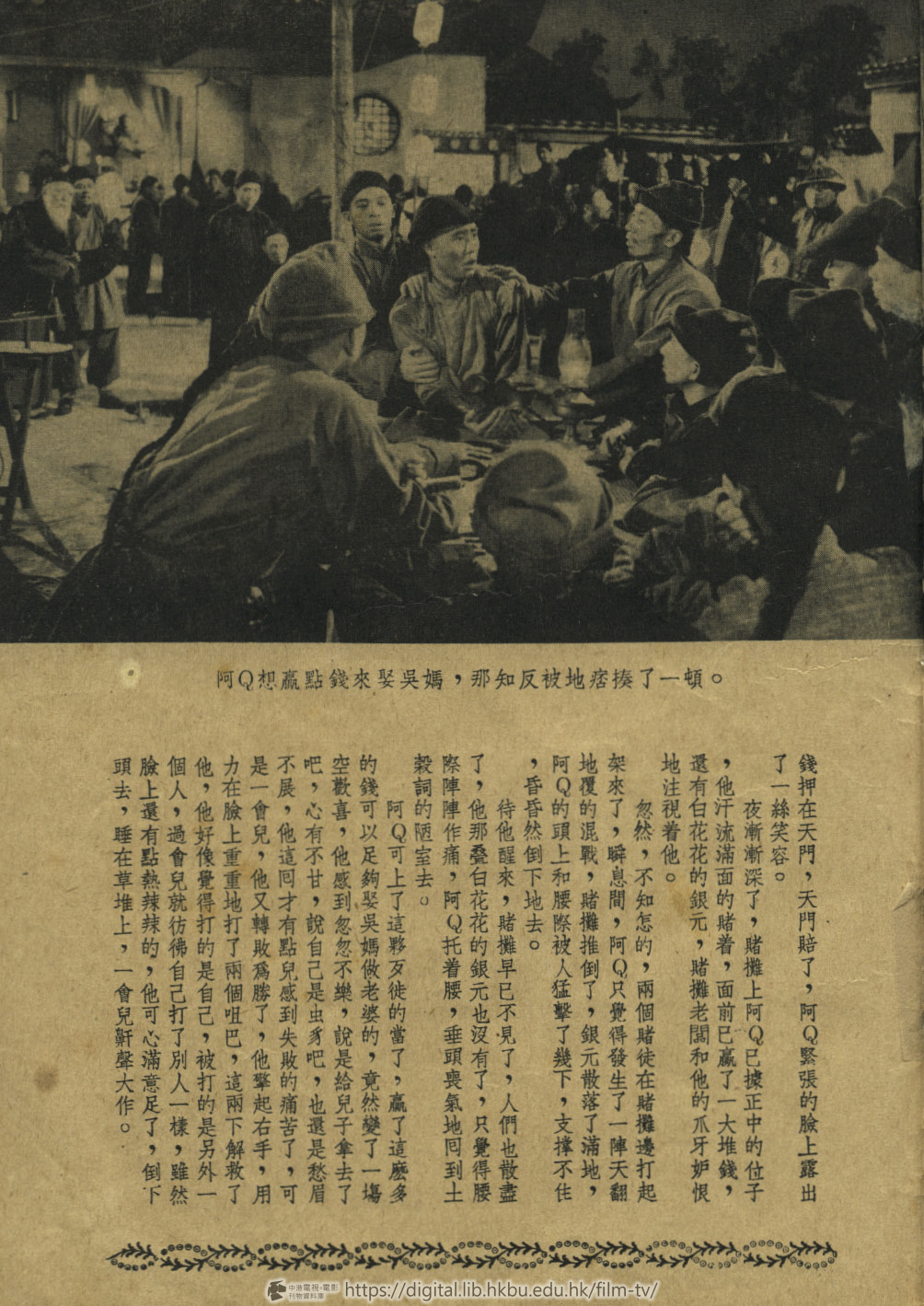

當戲台上冷塲的時侯,賭攤上的吆喝聲,「咳,開啦!」顯得特别清晰,阿Q靈機一動,從人叢中擠了出來,向那熟悉的聲音走去,阿Q擠入了賭攤前的人圍,從腰裡摸出了一文錢押在天門,天門賠了,阿Q緊張的臉上露出了一絲笑容。

夜漸漸深了,賭攤上阿Q已據正中的位子,他汗流滿面的賭着,面前已赢了一大堆錢,還有白花花的銀元,賭攤老闆和他的爪牙妒恨地注視着他。

赌忽然,不如怎的,兩個賭徒在賭攤邊打起架來了,瞬息間,阿Q只覺得發生了一陣天翻地覆的混戰,賭攤推倒了,銀元散落了滿她,阿Q的頭上和腰際被人猛撃了幾下,支撑不住,昏昏然倒下地去。

待他醒來,賭攤早已不見了,人們也散盡了,他那叠白花花的銀元也沒有了,只覺得腰際陣陣作痛,阿Q托着腰,垂頭喪氣地囘到土穀詞的陋室去。

阿Q可上了這夥歹徒的當了,贏了這麼多的錢可以足夠娶吳媽做老婆的,竟然變了一塲空歡喜,他成卦忽忽不樂,說是給兒子拿去了吧,心有不甘,說自己是虫豸吧,也還是愁眉不展,他這囘才有點兒感到失敗的痛苦了,可是一會兒,他又轉敗爲勝了,他擎起右手,用力在臉上重重地打了兩個咀巴,這兩下解救了他,他好像覺得打的是自己,被打的是另外一個人,過會兒就彷彿自己打了別人一様,雖然臉上還有點熱辣辣的,他可心滿意足了,倒下頭去,睡在草堆上,一會兒鼾聲大作。

X X X X

阿Q什麼事過了就忘,但對吳媽却並不忘情,有一天,他散了工,去到河埠閑逛,與其說是「閑逛」倒不如說是「尋芳」,他知道河埠是吳媽常去洗衣的地方,巧啦,他的心上人正提了衣籃迎面走過,而且又是這麼甜純白嫩的臉,又叫了他一聲「阿桂叔」,阿Q的心頭樂啦,他張着咀,眼不轉睛地對擦身而過的吳媽的背影看一個飽。

冷不防錢大少爺拿着手杖大踏步走來,錢大少爺到東洋留過學,剪掉了辮子,回到未莊後鄕人們都叫他「假洋鬼子」,老婆爲了他沒有辦子跳過井,因此他在頭上裝上一根假辮子,他上街去總要拿一根手杖,平時阿Q咒他像死了老子娘拿哭喪棒,好,現在阿Q就幾乎撞在那根哭喪棒上,阿Q連忙閃開,等他走過去了,不自主地罵出了聲,「假洋鬼子⋯⋯秃鬼⋯⋯驢⋯⋯」

「你說什麼?」這一囘可被錢大少爺聽見了,他舉起手杖在阿Q頭上拍拍的猛撃幾下。

阿Q挨了打並不叫痛,反正打過了倒似乎完結了一件事,他習以為常地到成享去喝了兩碗酒。這時,迎面來了靜修庵的小尼姑,照阿Q的學說,凡是尼姑,一定跟和尚私通,在平時,阿Q看見了尼姑定要唾罵,何況在受了假洋鬼子屈辱之後,而且還喝了空肚酒呢?「怪不得我今天這麽晦氣,原來就因爲遇見了你!」他說完大聲吐了一口唾沫,「咳,呸!」

小尼姑低了頭只顧走,阿Q走到她身旁突然伸手去摩她新剃的頭皮,獃笑着說:

「秃兒,快囘去,和尙等着你呢!」

小尼姑含臊地斥責他,「你怎麼動手動脚的!」

酒店裡的人大笑了,阿Q覺得自己的動業得到了欣賞,素性扭住了小尼姑的面頰,「和尙動得,我動不得?」

閑人們一陣哄笑,阿Q更高興了。而且爲滿足那些鑑賞家超見,再用力一擰這才放手,小尼姑掙脱了阿Q,趕快跑了幾步,連哭帶罵地咒詛着:「斷子絶孫的阿桂!」

阿Q在閑人們哄笑中得意得手舞足蹈,咀裡哼着「小寡婦上墳」,飄飄然飛過市街,飛過田野,像戰勝的大將凯旋似的,一直囘到主穀祠神龕後的陋室,在稻草舖上躺下了,在平時,阿Q一躺下就睡着的,可是今晚上可有些異樣,他覺得自己的大姆指和第二指有些作怪,彷彿比平常滑膩些,好像小尼姑的臉上有點兒滑的東西粘在他手指頭上似的,他由小尼姑而想到了女人,由女人而想到了吳媽的甜淨的臉,白嫩的手臂,啊!還有她爬上高凳時的臀波,阿Q在一幕一幕旖旎的幻境中矇矓地合上了眼。

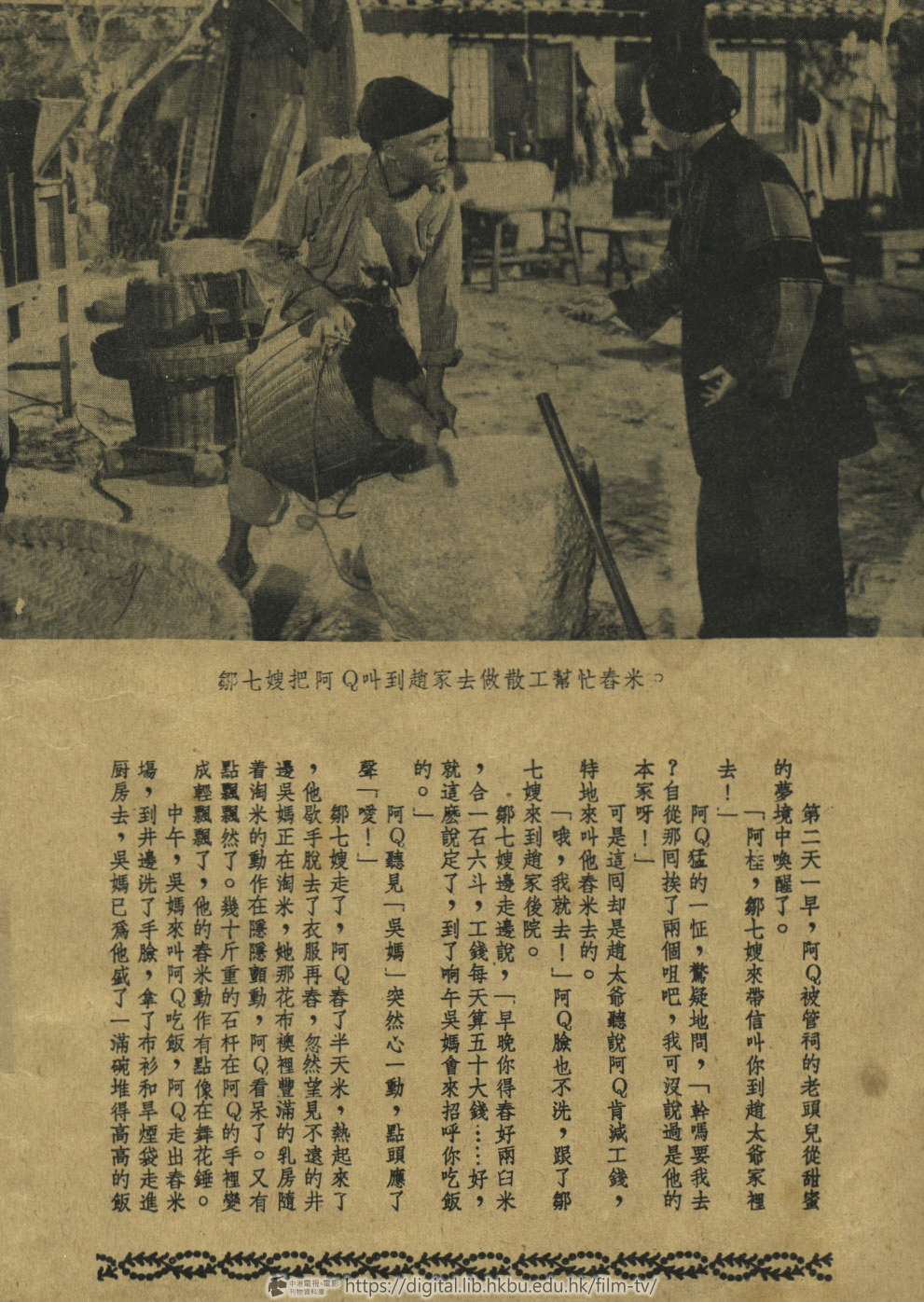

第二天一早,阿Q被管祠的老頭兒從甜蜜的夢境中喚醒了。

「阿桂,鄒七嫂來帶信叫你到趙大爺家裡去!」

阿Q猛的一怔,驚疑地問,「幹嗎要我去?自從那回挨了兩個咀吧,我可沒說過是他的本家呀!」

可是這回却是趙大爺聽說阿Q肯城工錢,特地來叫他舂米去的。

「哦,我就去!」阿Q臉也不洗,跟了鄒七嫂末到趙家後院。

鄒七嫂邊走邊說,「早晚你得舂好兩臼米,合一石六斗,工銭每天算五十大錢⋯⋯好,就這麼說定了,到了响午吳媽會來招呼你吃飯的。」

阿Q聽見「吳媽」突然心一動,點頭應了聲「噯!」

鄒七嫂走了,阿Q舂了半天米,熱起來了,他歇手脱去了衣服再舂,忽然望見不遠的井邊吳媽正在淘米,她那花布襖裡豐滿的乳房隨着淘米的動作在隱隱顫動,阿Q看呆了。又有點飄飄然了。幾十斤重的石杆在阿Q的手裡變成輕飄飘了,他的舂米動作有點像在舞花錘。

中午,吳媽來叫阿Q吃飯,阿Q走出舂米場,到井邊洗了手臉,拿了布衫和早煙袋走進厨房去,吳媽已爲他盛了一滿碗堆得高高的飯,阿Q不客氣了,在格板前坐下,開始狠吞虎嚥起來。

「敢情是餓了?」吳媽忍不住問。

「不瞞你說,我沒吃早飯就來了。」

「咳!你早說了,我先盛碗飯給你吃,犯不上餓着肚子充好漢呀⋯⋯明兒我給你留着一碗,來了就吃!」

「謝謝你!」阿Q對她說不出的感激。

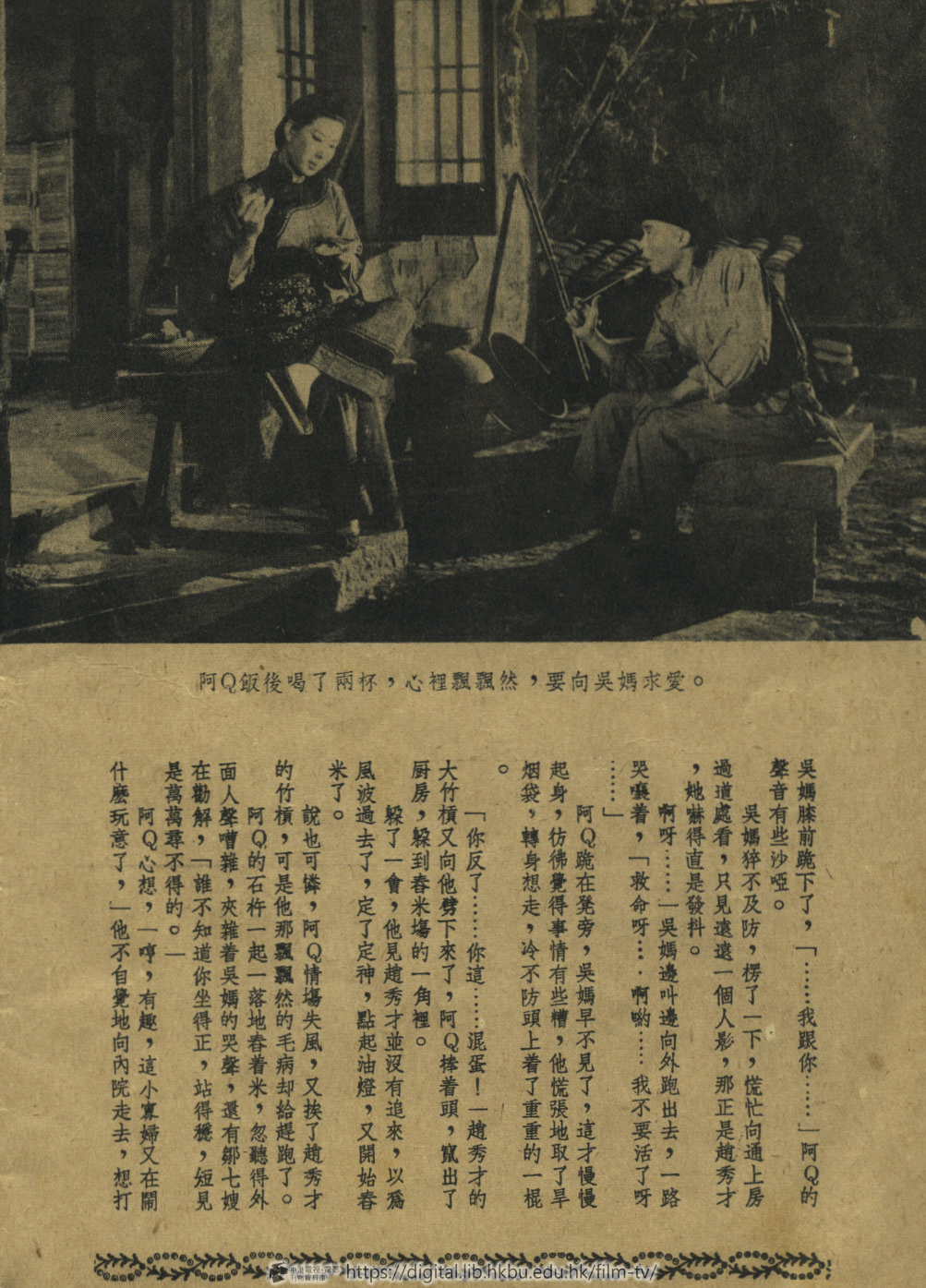

這是第三天的黄昏,阿Q照例到㕑房吃飯,吳媽給他燙了一碗酒。

「這是前天祭祖吃剩的,預備做料酒,給你喝了吧,去去寒!」

阿Q酒垂涎地看了看,把一碗酒分兩口喝下了,心頭一陣熱,想不出話來答謝吳媽的盛意。

吃完飯,阿Q坐在板凳上吸旱烟,吳媽也在他對面坐下了,聊起天來。

阿Q望着吳媽打了個呃,分明是旣醉且飽了,肚裡的酒頻頻在鼓舞着他的勇氣,吳媽絮絮叨叨在談家常,阿Q根本沒聽見,望着吳媽在想入非非,「這小寡婦⋯⋯討她做老婆吧⋯⋯」

「⋯⋯我們少奶奶八月裡要生孩子了,上上下下一個人,一雙手,叫我怎忙的過來呢?」吳媽還在嘮叨。

這時阿Q臉紅唇燥,呼吸念促,他終于在吳媽膝前跪下了,「⋯⋯我跟你⋯⋯」阿Q的聲音有些沙啞。

吳媽猝不及防,楞了一下,慌忙向通上房過道處看,只見遠遠一個人影,那正是趙秀才,她嚇得直是發抖。

啊牙⋯⋯吳媽邊叫邊向外跑出去,一路哭嚷着,「救命呀⋯⋯啊喲⋯⋯我不要活了呀⋯⋯」

阿Q跪在凳旁,吳媽早不見了,這才慢慢起身,彷佛覺得事情有些糟,他慌張地取了旱烟袋,轉身想走,冷不防頭上着了重重的一棍。

「你反了⋯⋯你這⋯⋯混蛋!」趙秀才的大竹槓又向他劈下來了,阿Q捧着頭,竄出了厨房,躲到舂米塲的一角裡。

躲了一會,他見趙秀才並沒有追來,以爲風波過去了,定了定神,點起油燈,又開始舂米了。

說也可憐,阿Q情塲失風,又挨了趙秀才的竹槓,可是他那飄飄然的毛病却給趕跑了。

阿Q的石杵一起一落地舂着米,忽聽得外面人聲嘈聲,夾雜着吳媽的哭聲,還有鄒七嫂在勸解,「誰不如道你坐得正,站得穩,短見是萬萬尋不得的。」

阿Q心想,「哼,有趣,這小寡婦又在鬧什麼玩意了,」他不自覺地向內院走去,想打聽一下什麽事,猛然間,看見趙大爺提着竹槓向他卉過來,這一下,他才恍悟到似乎這熱鬧和自己剛才的事有關,慌忙轉身向斜刺裡溜,衣服也忘了拿,一口氣從後門逃了出去。

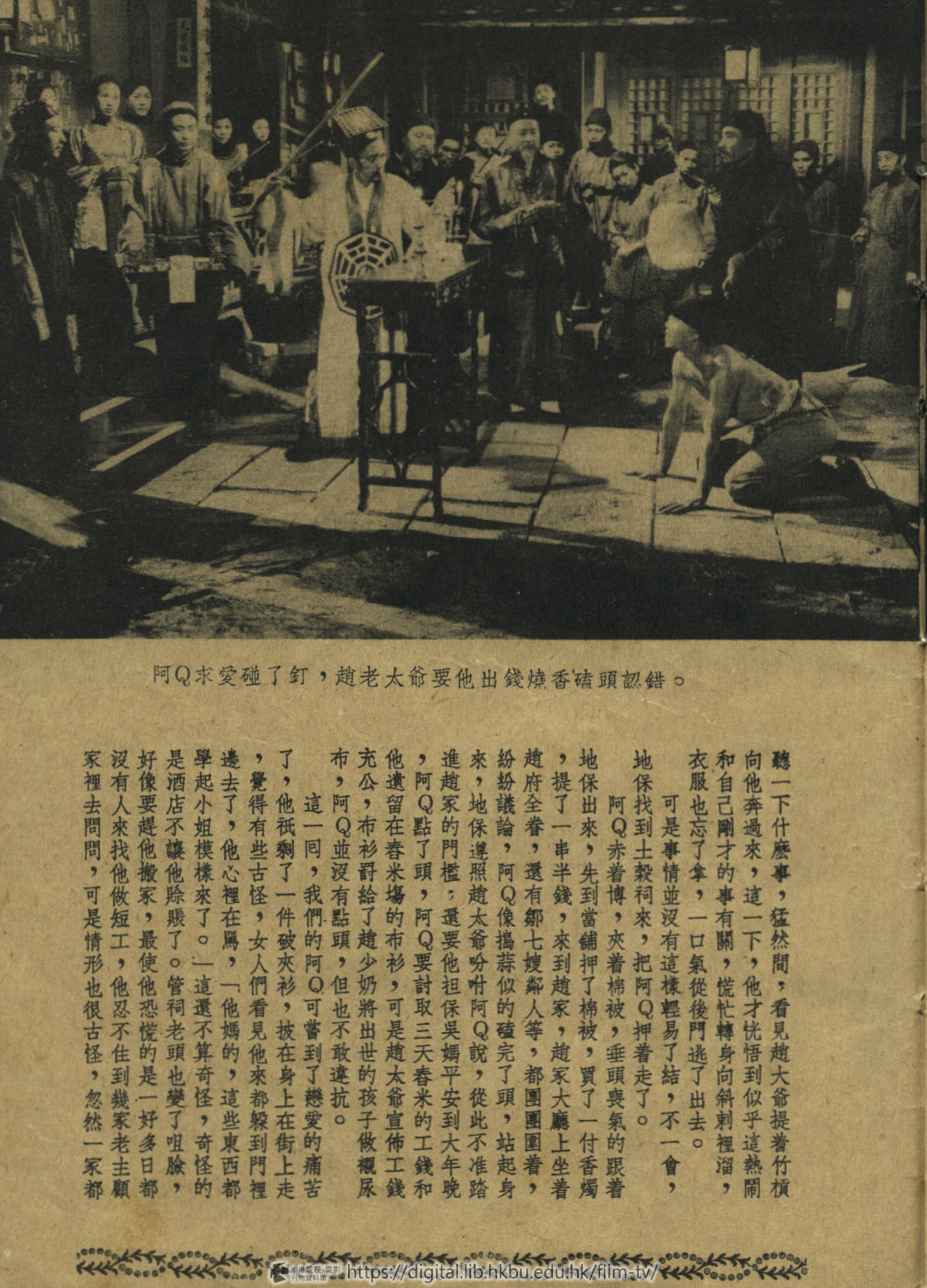

可是事情並沒有這樣輕易了结,不一會,地保找到土穀祠來,把阿Q押着走了。

阿Q赤着博,夾着棉被,垂頭喪氣的跟着地保出來,先到當舖押了棉被,買了一付香燭,提了一串半錢,來到趙家,趙家大廳上坐着趙府全眷,還有鄒七嫂鄰人等,都團團圍着,紛紛議論,阿Q像搗蒜似的磕完了頭,站起身來,地保遵照趙太爺吩咐阿Q說,從此不准踏進趙家的門檻,還要他担保吳媽平安到大年晚,阿Q點了頭,阿Q要討取三天舂米的工錢和他遺留在舂米塲的布衫,可是趙太爺宣佈工錢充公,布衫罸給了趙少奶將出世的孩子做襯尿布,阿Q並沒有點頭,但也不敢違抗。

這一回,我們的阿Q可嘗到了戀愛的痛苦了,他祇剩了一件破夾衫,披在身上在街上走,覺得有些古怪,女人們看見他來都躱到門裡邊去了,他心裡在駡,「他媽的,這些東西都學起小姐模樣來了。」這還不算奇怪,奇怪的是酒店不讓他賒賬了。管祠老頭也變了咀臉,好像要趕他搬家,最使他恐慌的是一好多日都沒有人來找他做短工,他忍不住到幾家老主顧家裡去問問,可是情形也很古怪,忽然一家都不要他帮工了,他留心打聽,才知道他們有事都去找小D了(小童的諧音)。哼,這又瘦又矮比王鬍還不如的小D,竟然把他的飯碗給搶了。

有一天,阿Q忽然和小D狹路相逢,他將手一揚,唱了句,「我手鋼鞭將你打!」便不問情由迎上去打小D。

「畜生!」他怒目相視地駡,咀角上飛出垂沫,撲上去就拔小D的辮子,小D也拔阿Q的辮子,兩個人彎了腰,扭成一個虹形,閑人們圍攏來看熱鬧,小孩子們叫着「好,好!」老年人進行折勸說「好了,好了:」正在難分難解之際,忽然阿Q的手放鬆了,在同一瞬間,小D似乎也鬆了手,他們同時直起腰,擠出人叢去。

「記着吧,媽媽的!」阿Q囘過頭來向小D示威。

「媽媽的,記着吧!」小D也不認輸的回頭駡!

阿Q懊喪地踡坐在荒丘上靜思,他原想扭打小D,出一口骯髒氣,誰知道這塲龍虎鬥竟然會不能取勝,現在他明白了,這是由于他挨了餓,使不出勁來。

寒風吹來,他覺得有點冷,肚子又餓得利害,身上的破夾衫賣不起錢,蛼子又是萬萬不能脫的,他站起身來在村道上躑躅,想找到些什麼値錢的東西,可是沒有,他來到突出在翠竹叢中的靜修庵,沿着粉白的圍牆走到後面菜園的短牆脚下,攀着一株老桑樹的樹枝爬進菜園裡去,他迅速地拔了四個籮蔔,正想拔脚走,不給老尼姑看見了,一條大黑狗吠着追了出來,阿Q翻身便逃,爬越短牆,連人帶蘿蔔的滾到牆外,牆內傳出了犬吠蒙和老尼姑的唸佛聲,「阿彌陀佛,罪過呀⋯⋯」

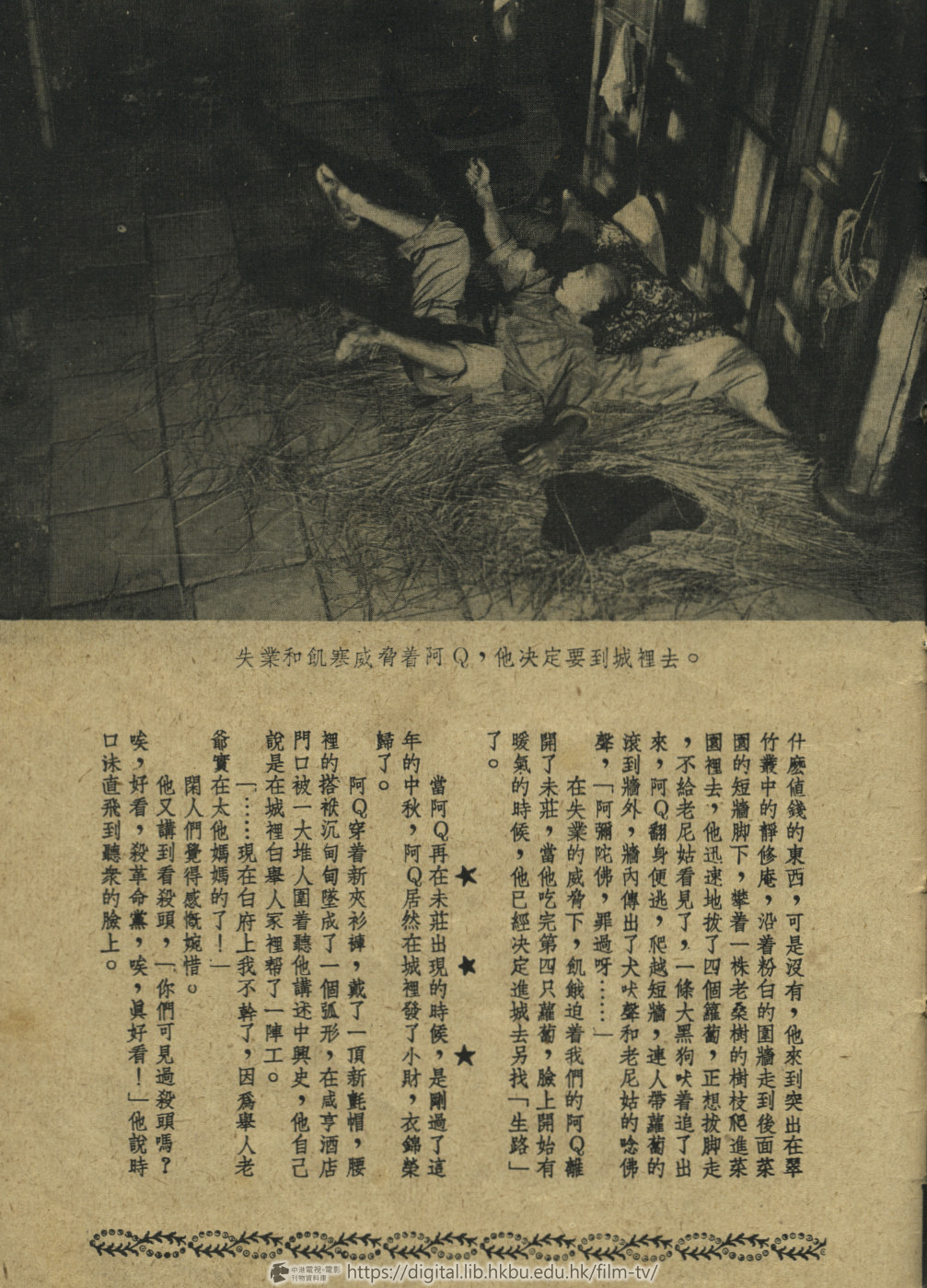

在失業的威脅下,飢餓迫着我們的阿Q離開了未莊,當他吃完第四只蘿蔔,臉上開始有暖氣的時候,他已經决定進城去另找「生路」了。

* * *

當阿Q再在未莊出現的時候,是剛過了這年的中秋,阿Q居然在城裡發了小財,衣錦榮歸了。

阿Q穿着新夾衫褲,戴了一頂新氈帽,腰裡的搭袱沉甸甸墜成了一個孤形,在咸亨酒店門口被一大堆人圍着聽他講述中興史,他自己說是在城裡白舉人冢裡帮了一陣工。

「⋯⋯現在白府上我不幹了,因爲舉人老爺實在太他媽媽的了!」

閑人們覺得感慨婉惜。

他又講到看殺頭,「你們可見過殺頭嗎?唉,好看,殺革命黨,唉,真好看!」他說時口沬直飛到聽衆的臉上。

「劊子手舉了起鬼頭刀⋯⋯」阿Q接着說,揚起右手,照着伸長脖子正聽得出神的王鬍的後項窩上直劈下去,「嚓」!

王鬍嚇得直跳,急忙縮頭,閑人們都悚然而且欣然了,這時阿Q已成看末莊風雲際會的人物,而阿Q也覺得當之無愧。

「阿桂叔!阿柱叔」鄒七嫂在門外輕聲叫他。

「什麽事?」

「趙大爺聽說你回來了,叫我來請你去!」

「等我喝完了酒再說!」阿Q大模大樣的自顧喝酒。

「不要緊,你慢慢兒喝好了,我在隔壁等你⋯⋯」

原來鄒七嫂從阿Q那裡買了一條又便宜又好的九成新藍綢裙,趙大爺得知了,忙叫她來找阿Q。

趙府上的全眷都聚在大廳上焦急她等侍着,過了好久,才聽得鄒七嫂氣喘喘地領着阿Q進來了,一路嚷着。

「他只說沒有沒有,我說你當面去說,他還要說⋯⋯」

阿Q在簷下站住了,似笑非笑地叫了聲「太爺!」

「聽說你在城裡發了財,那很好⋯⋯那是很好的⋯⋯這個⋯⋯聽說你有些舊東西⋯⋯趙太爺謙恭地迎上去。

「我對鄒七嫂說過,都賣完了。」阿Q搶着說。

「賣完了?那會完得這樣快,總核還有一點吧!」

「現在只剩一張門幕了。」

「那麽,就拿門幕來看看吧!」趙大爺有些失望,但是還不肯放過便宜貨的機會,「阿桂,以後有什麼東西,儘先送來給我個看看!」

「價錢你放心,决不比別家出得少!」趙秀才在利誘他。

「我要一件皮背心!」趙太太也説話了。

「哎,我一有就送來!」阿Q應着,懶洋洋的走了。

趙家的人對阿Q的態度大感不平,趙太爺老于世故,第一感覺到阿Q賣便宜貨的來歷有些古怪。

「這忘八蛋,我們得提防點兒,倒不如吩咐地保,不准他住在末莊!」趙秀才也會意了。

「這樣可要結怨了。做這路生意的,大概是老鷹不吃窩下食,本村倒不必担心!」趙大爺下了斷語。

「哦!原來阿桂這些東西是偷來的!」鄒七嫂張大了口恍然地說。

「對了,可是我們有便宜貨落得買一點,還是別跟人家說!」

「太爺,您放心,我半個字也走漏不了!」

可是,鄒七嫂是長舌婦,不到半天功夫,已經把阿Q的底細傳遍了未莊,漸漸的人們更打聽得他只不過是一個小脚色,于是大家又像從前一樣瞧不起他了。

第二天,地保尋上門來,把那張門幕拿走了,還要阿Q每月拿孝敬錢給他,阿Q受了這個打撃之後,漸漸的東西都賣光了,錢也越花越少,最後連腰裡的搭連袋都賣給了趙白眼,未莊的人對阿Q又都投以輕蔑的冷眼。

* * *

就在阿Q賣了搭連袋的那一天,武昌起義了,中國各省都湧起了革命的怒潮,連古老的紹興城也風聲緊急起來,半夜裡,有一只大鳥蓬船戴滿了箱籠被褥,從紹興城開到未莊,瞬息間全村的人都傳說舉人老爺逃到趙太爺家來避難了。

成亨酒店是傳播消息的中心,這時門裡外都擠滿了人在紛紛議論,最後消息是知縣老爺娘把總老爺都跑了,大家聽了人心惶惶,風聲鶴唳!

在阿Q,本來認爲革命就是造反,而造反是一定會給殺頭的,因之一向是深惡而痛絕之,可是當他聽到革命會使舉人老爺知縣老爺把總老你嚇得逃跑,這倒是件大快人心的事,于是他把一大碗酒喝下了肚,而响往革命了。

「據說今晚革命黨一定要進城,說不定會開火的,大家沒事還是早點兒回去,關起大門睡覺吧!」地保惶恐地說着。

眾人聽了都嚇得一哄而散,街上冷清清的,店家都上了排門,可是阿Q却飄飄然起來了,他心裡想:「革命也好吧⋯⋯革這夥兒媽媽的命⋯⋯這班狗男女大可惡,太可恨了⋯⋯」

阿Q,越想越得意,在街上挺起胸膛,大聲喊叫:

「造反了⋯⋯造反了⋯⋯」

店家住戶都掀開半扇門,用驚懼的眼光向他看,不但驚懼,而且顯得可憐,這情境是阿Q從來沒見過的,他痛快極了,不知怎麼一想,忽然覺得革命就是自已,而未莊的人都是他的俘虜了。

「好⋯⋯我要什麼就是什麼,我喜歡誰就是誰⋯⋯

得得⋯⋯鏘鏘⋯⋯

悔不該酒醉錯斬了鄭賢弟⋯⋯

悔不該,呀⋯⋯

得得,鏘鏘,得,鏘令鏘,

我手執鋼鞭將你打⋯⋯」

阿Q昂首濶步直唱到趙府門前,趙太爺在門隙裡望見了,疑心他就是埋伏在未莊的革命黨,忙叫趙白眼上去跟他打交道。

「老桂⋯⋯老桂!」趙白眼胆怯地在後邊叫他,可是阿Q怎想得到自己的名字會和「老」字連在一起,他逕自走着。

「阿桂!」趙白眼只好改口直稱了。

阿Q這才回過頭來,「⋯⋯何事驚慌?」

「老桂⋯⋯現在⋯⋯現在你發財了?」趙白眼戰戰兢兢地說。

「發財?自然囉,我要什麼就是什麼,喜歡椎就是誰。」

「⋯⋯那你不喜歡的呢?」

「不喜歡的一個不饒,哈哈⋯⋯革命⋯⋯真有趣!」

「阿桂⋯⋯哥,像我們這樣窮朋友總不要緊吧!」

「窮朋友?你總比我有錢!」阿Q說着又得鏘鏘鏘的飄飄然走了。

趙百眼惶恐地望着他的背影在橋頭消逝。

* * *

阿Q飄飄然的飛遇街市,回到土穀祠,管祠的老頭兒也對他意外的和氣,請他喝了茶,阿Q躺在稻草舖上,心裡說不出的興奮,做了一夜革命所帶給他勳功偉業的好夢。

阿Q在雀噪聲中夢醒起來,天色陰沉沉的,太陽沒有出來,他覺得世界似乎還是老樣子。

咸亨酒店也恢復了原狀,店裡酒客在紛紛談論,城裡傳來的消息;說什麼縣大爺把總老爺還是老人,不遇改了官銜,白舉人也做了官,叫「帮辦民政」,只有一件事非常嚴重,航船七斤今天進城去,給革命黨革去了辮子,可是據說變通辦法還是有的,只要把辮子盤在頭頂上就行了。

「這倒是真的!」王鬍點頭說,「我清早出來親眼看見趙秀才盤着辮子到錢府上去了。

「這可奇怪了,他們兩家是向來不對勁兒的,秀才相公怎麼會去拜會假洋鬼子呢?」大家不大相信。

「烏龜忘八蛋騙你,我還親眼看見他們一塊兒到靜修庵去了。」

「不錯,趙秀才和假洋鬼子一清早闖進靜修庵去把供案上「皇帝萬歳萬萬歲」的龍牌搶下,一脚踏成了兩段,又把一只宣德爐捧着走了。

阿Q聽了王鬍的話,悄悄地去到靜修庵,想探個究竟,老尼姑看見阿Q來,閉門不納,說趙秀才和假洋鬼子已來革過一次了,阿Q很失望,心裡在埋怨:「他們革命怎麽不來找我呀!」

阿Q决心投降革命,把辮子盤在頭頂上,用竹筷梢佳,走向市街去,那知剛到廣塲進口處,迎面來了小D,居然也用竹筷把辮子盤在頭頂上,學革命黨樣兒了,阿Q看了非常氣忿,本想上前去懲罰他,但終于祇怒目而視,不再演「龍虎鬥」了。

後來他從地保哪裡知道,要革命,單盤辮子是不行的,還得要掛上一牧銀桃子,掛了這銀桃子就是什麼「柿抽黨」,才算是真革命,而銀桃子只南假洋鬼子才有,阿Q為了革命,只得去找假洋鬼子了。

阿Q求到錢府,正好大門開着,他怯生生地走進去,看見假洋鬼子在院子裡踱來踱去,手裡拿着哭喪棒正在訓話,趙司晨和另外三個人挺直的站着聽,阿Q做了一些聲音,「唔⋯⋯咯⋯⋯這個⋯⋯」

「什麼?」假洋鬼子看見了他大聲吆喝,「出去!」

「我要投⋯⋯」

「滾出去!」假洋鬼子揚起手杖來就要打,阿Q用手抱着頭就往外逃。

阿Q心中十分悵惘,以為假洋鬼子不許他革命,他再也沒有别的路了,所有志向,抱負,希望,前程,全給一筆勾銷了。

夜深了,阿Q還在街上閒蕩,當他走到市梢頭,忽聽得幾聲槍聲,黑暗中猛然有一個人從對面逃來,阿Q便趕緊翻身跟着他逃,那人轉了個彎站住了,他也站往,定睛一看,原來是小D。

「什麼事?」

「趙⋯⋯趙⋯⋯趙家給強盗搶了!」小D說着便走,阿Q却站在路角處仔細觀察動靜,恰巧這時趙司晨提着燈籠走過,見狀疑心阿Q是在望風。

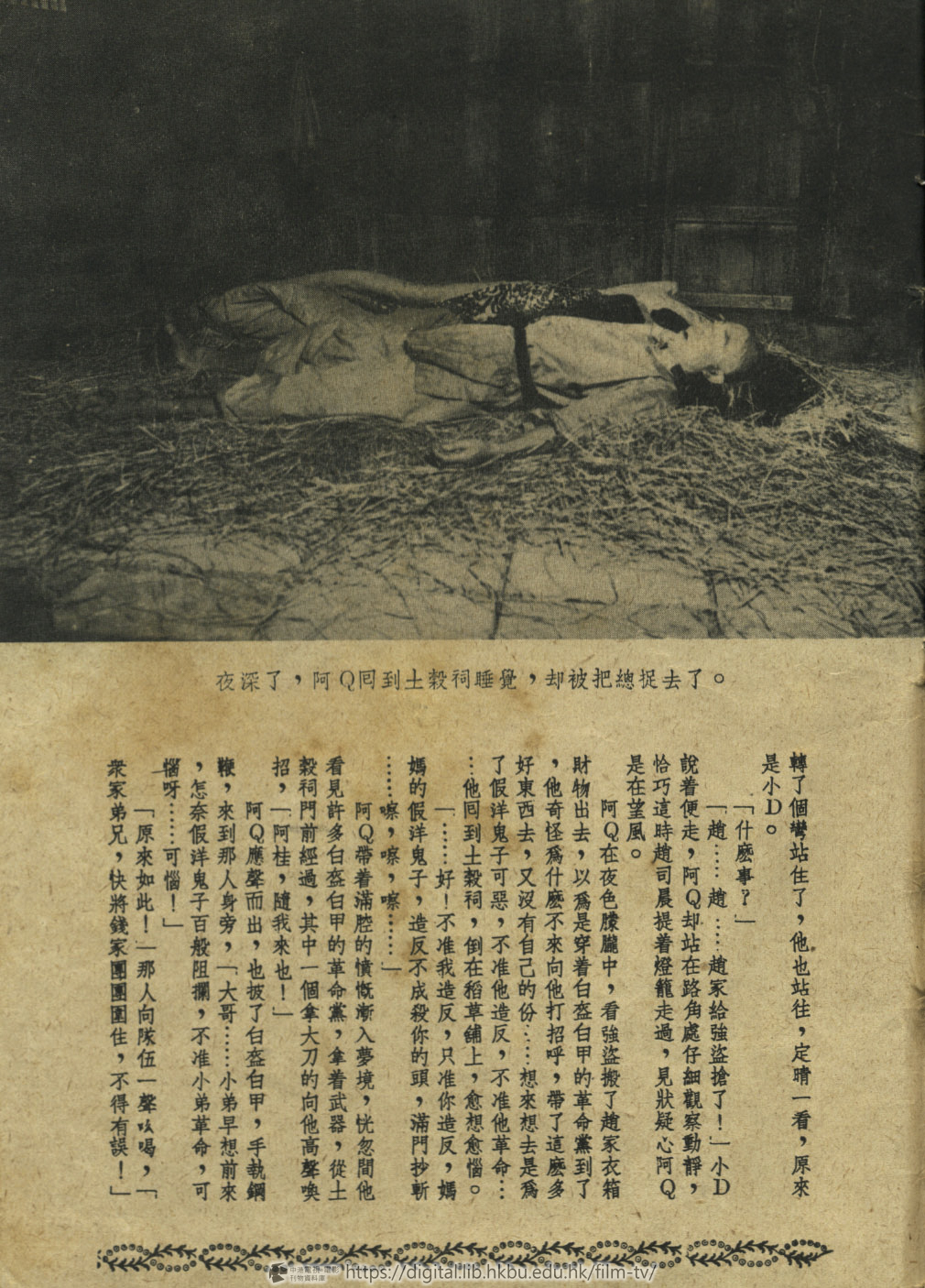

阿Q在夜色矇矓中,看強資搬了趙家衣箱財物出去,以爲是穿着白盔白甲的革命黨到了,他奇怪為什麼不來向他打招呼,帶了這麼多好東西去,又沒有自己的份⋯⋯想來想去是爲了假洋鬼子可惡,不准他造反,不准他革命⋯⋯他回到土穀祠,倒在稻草舖上,愈想愈惱。

「⋯⋯好!不准我造反,只准你造反,媽媽的假洋鬼子,造反不成殺你的頭,滿門抄斬⋯⋯嚓,嚓,嚓⋯⋯」

阿Q帶着滿腔的憤慨漸入夢境,恍忽間他看見許多白盔白甲的革命黨,拿着武器,從土穀祠門前經過,其中一個拿大刀的向他高聲喚招,「阿桂,隨我來也!」

阿Q應聲而出,也披了白盔白甲,手執鋼鞭,來到那人身旁,「大哥⋯⋯小弟早想前來,怎奈假洋鬼子百般阻攔,不准小弟革命,可惱呀⋯⋯可惱!」

「原來如此!」那人向隊伍一聲吆喝,「衆家弟兄,快將錢家團團圍住,不得有誤!」

阿Q聽了,揚鞭上馬,却不料驀地裡被一夥人拉了起來,帶上脚鐐手銬,連拖帶拉的捉將去了,原來趙家遭搶刧後,趙司晨去報了案,疑心阿Q是強堂,這晚把總帶了一隊團丁,一隊警察,五個偵探,悄悄地來到土穀祠,對正大門架了機關槍,遣兩個團丁爬牆進去,裡應外合,一擁而入,把個睡夢中的阿Q抓了出來,押到城裡,已是午牌時分了。

阿Q根本不知道是怎麼回事,被押解到紹興縣大堂,抬頭一看,只見上面坐着個剃得精光的縣知事老頭,下面站着一排兵,兩旁站了十幾個長衫人物,把總,白舉人,趙太爺,趙秀才,趙司晨等也在,他覺得情形似乎有點嚴重,一個寒噤,身不由主地要跪下去。

「不要跪⋯⋯奴隸性!」一個長衫人物喝着,但阿Q終于跪下了。

「你從實招出來吧,免得吃苦,我都知道了,招了可以放你回去!」縣知事曉諭阿Q說。

「我本來要⋯⋯來投⋯⋯」阿Q胡裡胡塗的想了一通,以爲是不投革命黨才被拘審的。

「那麼,為什麼不來投案呢?」老頭子誤會他是強盗同夥,避不投案。

「假洋鬼子不准我⋯⋯」阿Q沒有聽懂。

「胡說,現在就也太遲了,你的同黨在那裡?」

「什麼?」阿Q莫明其妙了。

「那一晚打勢趙家的一夥人!」

「他們没有叫我,他們自己搬走了!」阿Q提起此事還氣呼呼地。

「搬到那兒去了?說出來就放你!」

「我不知道⋯⋯他們沒來叫我⋯⋯」

「好,你不招,我還是要判你的!」

這可使站原告席上的趙太爺着了急,他請求最要緊的是追莊,可是那縣知却認為做了革命黨還不上二十天,搶案就十幾件,全不破案,面子上不好看,現在好容易捉到了阿Q,也不管他招認不招認,先來個殺一儆百。

「你還有什麼話說麼?」

阿Q想了一想,沒有話,便回答,「沒有。」

於是一個長衫人物拿了一張紙和一枝筆給阿Q,這可把阿Q嚇得魂飛魄散了。因為他的手和筆發生關係,這還是第一次,他就他不會寫字,長衫人物叫他祇要畫一個圓圈就行了,可是這可惡的筆非但很重,而且不肯聽話,阿Q使盡了平生的力氣,終于只畫成了一個瓜子形。

長衫人物拿了紙筆去,接着有人來給他穿上了一件白洋布背心,上面寫着些黑字,又把他的反手綁了,一聲吆喝,把他拖下堂去了。

當阿Q被綁上囚車去遊行的時候,才突然想到:「這豈不去殺頭嗎?」他心裡一急,頓時兩眼發黑,耳朶裡皇的一聲,差點兒暈了過去,可是一會兒,他又處之泰然了,他覺得人生天地間,大約本來有時也未免要殺頭的。

囚車在大街上經過,路旁擠着成千累萬看熱鬧的人,阿Q偶一旁顧,在人叢中發現了吳媽,心裡一陣感觸,「怪不得好久不見她,原來她在城裡做工了!」他想唱幾句「小寡婦上墳」,覺得不夠堂皇,他又想舉起右手,唱那「手執鋼鞭將你打!」可是手又動彈不得,他輕輕地嘆了口氣,垂下頭去。

阿Q抬頭向天邊望,白雲間忽覺出現了他的夢中大哥,正在鼓舞着他,他頓然感到一股熱辣辣的力量充滿全身,忽然無師自通地喊出了聲,「過二十年又是一條好漢!」

人叢中爆出了一陣豺狼嘷聲似的「好」!

阿Q閉了眼,只覺吳媽就在他的身邊,不,吳媽沒有跟着囚車走,她在城脚下站着出神,城外秋風呼呼吹來,「碰!」一陣排搶聲,把吳媽整個人震撼了,吳媽大夢初醒似的,熱淚奪眶而出,咀裡喃喃地唸着。

「唉⋯⋯阿桂⋯⋯阿桂!」

她仰望天際,模糊的淚眼中,祇見秋雲在變幻。

——完——