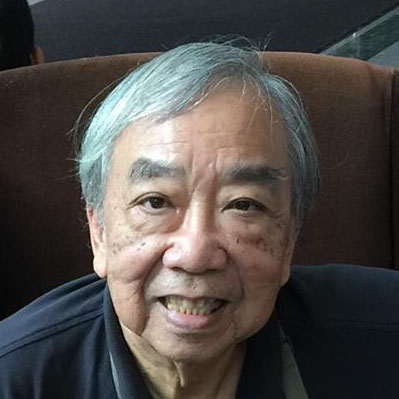

受訪人士:馮煒文

參與團體:香港基督教工業委員會

馮煒文先生出生於1940年,畢業於九龍華仁書院及香港華仁書院,及後進入香港大學主修英國文學。馮先生於1968年開始在香港基督教工業委員會工作,直至1980年。1981年,馮先生接受普世教會協會的邀請,舉家前往瑞士日內瓦,出任世界宣教佈道委員會佈道幹事。1991年回港後,馮先生曾出任基督徒學會高級執行幹事、工委會執委、政府即時傳繹員等工作。馮先生於任職工委會期間曾提出「被罪者」的神學觀點,廣為影響同期及後來之基督徒。

郭教授

:

多謝馮先生願意與我們分享自己的經歷,過去香港基督教的社會參與歷史。在開始的時候,可否請先介紹自己的生平、出身背景與成長經歷?

馮煒文

:

我是(家族當中)第一代在香港出生的。父親在上海來港,但他是廣東人。三、四十年代,(中國)與日本人打仗,他先到澳門,去到廣州灣,再到廣州,接著便來到香港。在香港父親算有些小錢,沒有受什麼苦。[郭:他是做生意的嗎?]他是做生意的,在初期他做newsprint。(他)主要在南北行,大約在香港中上環那裡。在歐洲買newsprint來香港,(他)主要是印報紙的。因為父親懂英語,因此他很吃香,當時有很多與大陸非正式的貿易…共產黨與內戰…很複雜,所以他在這一行相當有地位。我的家庭是很典型的中產階級,連我自己在內,有五兄弟姊妹。[郭:你在當中排行第幾?]我排行第三,但我是長子。[郭:哦,即是兩個姊姊。]所以我從來沒有被欺負的經歷。當時做長子是一件很威風的事。[郭:尤其是在中國人的家庭當中。]對。

我母親如她的一代人那樣,從來沒有到外面工作過,讀書也很少,但她很厲害,也很喜歡西方的事物。她不懂英語,但我在還小的時候就與她一起觀看荷里活電影了。[郭:這麼厲害嗎?]對。[郭:馮先生,你介意告訴我你父親的名字嗎?]馮應雄。 [郭:母親的(名字)呢?]余婉萍。 [郭:她也是廣東人嗎?]對,廣東人。我早上才跟太太說,因為為了預備今天的interview,我重看自己的file,我發現我寫了…她過身時是1996年,我當時在禮拜堂寫了一篇文章紀念她。我拿著四腳的助行器…因為她未過身時就是用這個助行器,現在她離開了,我就拿回大窩口,紅十字會的寫字樓,歸還給他們。但當時我是捨不得歸還的,但我知道這是我最後要為母親做的事情。這段路程我走得很慢,終於去到紅十字會,歸還給他們。該處有位男士,很好笑容的問,(你的母親)康復?不需要助行器了?[郭:很感慨吧。]我說,她真的不需要助行器了。那個職員便送我一個紅十字會的牌。(上面寫著的)就是「與你同行」,很有意思。[郭:你這樣說,母親對你的影響是否很大?在聽到你的語氣…(在談論)你與母親的感情時…可否分享一下,你認為很重要的成長經歷?]我一直以來都有這種感覺,因為我父親不喜歡看電影,尤其是英文戲。我母親卻要看,那我就要陪她看。甚至足球,我也與她一起看。[郭:母親也看足球嗎?]對啊,那時候南巴大戰,南華對巴士。(笑)但越老越覺得自己像父親。[郭:為什麼呢?]譬如我不喜歡看醫生,我父親也是。我現在又有些新的理由,為何我不喜歡看醫生,不只是父親的原故⋯我父親就是沒有理由,總之就諱疾忌醫,但他又八九十歲。雖然現在我會去看的,但我不喜歡看。我最近看到一篇很有份量的文章,講的是美國一個很有名的醫生。文章指no doctor after seventy-five,說的是自己。他說當他到75歲時就不再是醫生。他很樂意讓第一個重病來take me。那篇文章寫的很詳細,甚至是什麼test會做,什麼test不做(都有寫明)。[郭:即是預備好自己。]他要一個好死。

我母親如她的一代人那樣,從來沒有到外面工作過,讀書也很少,但她很厲害,也很喜歡西方的事物。她不懂英語,但我在還小的時候就與她一起觀看荷里活電影了。[郭:這麼厲害嗎?]對。[郭:馮先生,你介意告訴我你父親的名字嗎?]馮應雄。 [郭:母親的(名字)呢?]余婉萍。 [郭:她也是廣東人嗎?]對,廣東人。我早上才跟太太說,因為為了預備今天的interview,我重看自己的file,我發現我寫了…她過身時是1996年,我當時在禮拜堂寫了一篇文章紀念她。我拿著四腳的助行器…因為她未過身時就是用這個助行器,現在她離開了,我就拿回大窩口,紅十字會的寫字樓,歸還給他們。但當時我是捨不得歸還的,但我知道這是我最後要為母親做的事情。這段路程我走得很慢,終於去到紅十字會,歸還給他們。該處有位男士,很好笑容的問,(你的母親)康復?不需要助行器了?[郭:很感慨吧。]我說,她真的不需要助行器了。那個職員便送我一個紅十字會的牌。(上面寫著的)就是「與你同行」,很有意思。[郭:你這樣說,母親對你的影響是否很大?在聽到你的語氣…(在談論)你與母親的感情時…可否分享一下,你認為很重要的成長經歷?]我一直以來都有這種感覺,因為我父親不喜歡看電影,尤其是英文戲。我母親卻要看,那我就要陪她看。甚至足球,我也與她一起看。[郭:母親也看足球嗎?]對啊,那時候南巴大戰,南華對巴士。(笑)但越老越覺得自己像父親。[郭:為什麼呢?]譬如我不喜歡看醫生,我父親也是。我現在又有些新的理由,為何我不喜歡看醫生,不只是父親的原故⋯我父親就是沒有理由,總之就諱疾忌醫,但他又八九十歲。雖然現在我會去看的,但我不喜歡看。我最近看到一篇很有份量的文章,講的是美國一個很有名的醫生。文章指no doctor after seventy-five,說的是自己。他說當他到75歲時就不再是醫生。他很樂意讓第一個重病來take me。那篇文章寫的很詳細,甚至是什麼test會做,什麼test不做(都有寫明)。[郭:即是預備好自己。]他要一個好死。

郭教授

:

話說回來,你說自己是(家中)第一代在港(出生)的成員。你的家庭是多少年來港,你又是什麼時候在港出生?在成長的時候,家中狀況又如何?

馮煒文

:

我是1940年在香港出生的。我記得的是…六七歲左右,(我)在灣仔居住,灣仔(家中)有騎樓,但封住了。我記得一件事,就是我祖母的去世,她是在家中離逝的。出殯當天要巡街,但(下樓)不能經過樓梯,指的是那個棺木。(我們)要建一個棚,直情在樓梯,直至到街上,接著就在街上行走到殯儀館,身穿孝服。我記得很清楚,街上的人都在旁看著,(心裡想:)嘩,有錢人,這個是孫子,這個又是誰。他們認得出來,就是憑(我們身上的)孝服。我很記得當天。

郭教授

:

照你這樣說,你也是第一代基督徒?

馮煒文

:

我是第一代基督徒,也是第一代讀大學,也是第一代坐飛機,多厲害(笑)。[郭:那麼你是怎樣接觸到基督教?]我在華仁讀書。其實我在小學已經接觸到了,在協和小學,但一直都沒有印象。[郭:協和小學好像是在九龍。]對啊,在九龍。最初,(協和小學)在我就讀的時候在九龍塘的歌和老街,後來搬去亞皆老街,我就在亞皆老街畢業。讀完協和,就去讀九龍華仁。[郭:後來就在那裡接觸到天主教。]天主教。但回顧過去,(華仁對我)又好像沒有什麼影響。但在form 4時,就開始去禮拜堂。為什麼呢?因為有個同班同學,那時我們打球(認識)…我記得第一次是去團契,你知道浸信會的青年團契很旺。當時form 4,我很記得…嘩,又有DGS,又有Maryknoll,又有St. Mary,即是今天所謂的一些名校。[郭:那時已經是去尖浸?]對…那個團契叫以琳團,今天仍然存在。[郭:帶你去的同學叫什麼名字?]叫陳滿堂。[郭:哦!陳滿堂(笑)。]但不是報紙的那個,他父親是很有名的中醫,有上海街,叫陳德生,聽聞是個名醫。我和他打球相識,他便叫我一起去團契,跟我說那裡有很多女生,華仁沒有女生的(笑)。

郭教授

:

最初團契有沒有對你有什麼影響?或者你可否形容一下那時候的氣氛?

馮煒文

:

(思考)當時很新鮮,這是第一次在家以外…同時所有東西都是新的,覺得很吸引,但如何吸引現在已經沒有印象了。不過(那時候)已經覺得自己是所謂的精英。[郭:你的心態是如何?那種自覺自己是社會的精英(的心態)。]我想最簡單的是,每個人都穿校服返團契。[郭:哦,原來是這樣子的。這樣就像告訴別人自己是來自哪一間學校。]對,我華仁穿的是深綠色的西裝。[郭:會不會這時你也開始想對社會有特別的關懷?這種精英的心態到底是…]沒有(搖頭)。[郭:是一種身份,還是一個…]只是很喜歡跟自己同類的人一起,當時在華仁,男生們在禮拜堂認識女生…但都是那一類人來的。

郭教授

:

如果是這樣,你一路以來在中學的時期,現在回想起來,有沒有什麼在信仰上是較為深刻的經歷?還是要到大學時期,或是更後期的時間才出現?

馮煒文

:

我想,現在回想過來,沒有辦法逃避。其實我的信仰,今日再回想其實加深了自己有很獨特的身份,覺得自己與人不同,是獨特的一族,甚至與外面的社會都不一樣。[郭:是。]但最近這幾年,因為香港社會變得很利害,到現在才開始回想當時的事情。其實當時在禮拜堂所學的、學校教授的、在主流報紙…當時沒所謂的主流報紙,總之就報紙吧。報紙、主流社會、政府教導的、以及所謂中國文化,在家族裡…其實所有各個不同的sources所教的東西其實都一樣的,都一樣的。[郭:是嗎?]現在才發現,這幾年…所以(當時人們)過日子很暢順的,反而這幾年感到做基督徒就辛苦得多了。但當時完全…雖然當時唱詩就唱萬世戰爭,即是外面就很邪惡,教會就是很美麗、很善良,但其實不是的。[郭:反而(人們的想法)是一致的。]很一致的,所謂的一致是要誠實、要勤力,要…當時又特別強調性的忠貞,要忠於你的妻子,而且要尊重權貴。

郭教授

:

有沒有一些當時中學時的教會活動到現在你還記得?有沒有特別的教會活動到現在還有印象?

馮煒文

:

這就要到大學的時候了。[郭:那麼就講大學吧。你是幾年入港大的?]我是61(年)。[郭:你是61年?那時你有參加大學的團契嗎?]當時有,當時CA是很厲害的。[郭:怎樣利害呢?] Christian Association,每逢星期五,在pure lab,即在工程系的lecture room…百多人…[郭:百多人?]是的百幾人。每個星期五下午就開兩三小時。每年聖誕節就在city hall就會有個choral presentation。[郭:好像當時校長也很喜歡做這件事。]校長我就不是很sure,但電視也會播,厲害成這樣,每個人都穿著braces。彭永福醫生做conductor,我現在還記得,他現在間中還會practice。[郭:所以你當時都有參加choir。]Oh yes,真的很威風的,穿著suit braces,百多人站在一排,同時又唱得好,好像唱四個聲部。

郭教授

:

你說當時有很深的經歷…港大的聚會令你很深刻,你說了其中一樣,就是唱詩,還有其他的一些活動和事件也令你印象深刻的?

馮煒文

:

我想有很多的。這件事不知道你有沒有興趣,不過…[郭:你有興趣就可以了。你不用考慮我有無興趣(笑)。這個是你的oral history,只要是你覺得重要的,對你有很大影響的,你就可以分享。]我想就…好吧,這樣容易很多。我是有獲得scholarship的,差不多每個人都有,沒有scholarship就有bursary。我就住在May hall,現在好像沒有了。(May hall)是很古老的,每人有一間房,但ceiling就很高的。兩件事,夜晚在那裡吃飯,有工人黑褲白衫為我盛飯,站在我身旁(笑)。每個星期有一次high table,每個人都穿著綠袍,不知今天還有沒有呢?[郭:有,今天的港大還有。]Warden和貴賓都進場,他們就黑袍,我們就綠袍。接著就會演講,多數當然是一些笑話,接下來才說些…另外一樣就是,每年都要競選做hall representative。其中我記得有一次,自己參選就…issue是《明報》,宿舍訂明報與否。開始我的一方就主張訂明報,(我們認為)《明報》是一個很開明,很重視言論自由等等。另外一方是基督徒,比較…好像有幾個基督徒,指責《明報》是色情報紙。[郭:裡面有些連載小說。]《明報》是色情報紙(笑)…結果我們贏了。你可以看見當時主流的氣氛是怎樣,很有趣。

另外一件(事)是涉及這個FES,CA…即是Christian Association,這個是亞洲的FES大會,全部都是大學生和畢業生。[郭:是多少年?]當時是60年代…67年中。[郭:當時你(大學)幾年級?]當時我做tutor。[郭:哦。即是你已經畢業了。]對,我總共在HKU 五年,三年undergrad,接著便讀master,我讀C.S. Lewis的。我一邊讀master,一邊做tutor。[郭:所以是你在做tutor時,有這個大會。]對。[郭:有什麼深刻印象?]最深刻的印象…當時主要是亞洲的FES,另外有歐洲和美國的。這是個missionary conference,好像是三至四年一次。那一次好像就是…美國與英國的InterVarsity,就提倡我們要同日本有reconciliation。[郭:那麼你的反應是?]當時大家的反應很強烈。這個不是人們日常Christian Association處理的事,但歐洲和美國人提議,我們需要在這時候與日本…因為60年代中的時候…已經大家war settled down,大家都已經打完仗,經過一段時間,就覺得需要有些禮儀。有一次是比較ritualistic,整個學生運動要有一個和好。大家都很感動,就去做這件事。包括我們香港,還有新加坡,新加坡尤其他們曾有集中營,日本也是。但有趣的地方是,(我們)在conference最後的一天,我們就檢討。

檢討的一個特別地方是,我今天還記得:我們到底懂不懂什麼是reconciliation。他們美國人、英國人提議…我們只是好啊好啊,然後跟隨他們。[郭:所以你們自己學生也有提出一個反省,那麼結論是什麼呢?]沒有甚麼結論,只是大家開始懷疑自己,即自己是知道自己在做些甚麼嗎?那次之後,對我而言,失去了天真…[郭:是嗎?]是,in a good sense。即是信仰不是…製造一些很sentimental、很愉快的眼淚。[郭:開始要懂得去問問題了,自此以後…]對。[郭:那麼在這次經歷以後,你在教會或團契當中有一些特別的、新的經歷嗎?因為可以想像,醒了是會有些艱難的…]我自己這件事完結後,再留在HKU一年多,我就離開了。我最後決定,我不是一個學者,(雖然)不是學者也能做tutor,有個master都可以做tutor的,只不過我認為這樣很無趣,終於我決定走出來。走出來做什麼呢?結果去了新法做老師任教form 6,去賺錢。今日新民黨的那個劉什麼…原來她…[郭:葉劉淑儀。](點頭)葉劉淑儀也是如此,不過她不同,她(比我)比較遲。原來新法有這個作用,就是誰人想知道自己做什麼,就到那裡…[郭:先去教一下書。]對,先教書,(在新法任教的)薪金很多的。[郭:新法當時很厲害的。]當時新法在加路連山的。我就記得自己駕著一架Humber,(新法)提供車房給我,(對我)很優待,因為我背著HKU English Department的tutor身份。(笑)還有個什麼王子也在(新法)做我學生…鄧光榮,我教他。他經常缺課,不知道是否因為需要拍戲,但他很尊敬老師的。

另外一件(事)是涉及這個FES,CA…即是Christian Association,這個是亞洲的FES大會,全部都是大學生和畢業生。[郭:是多少年?]當時是60年代…67年中。[郭:當時你(大學)幾年級?]當時我做tutor。[郭:哦。即是你已經畢業了。]對,我總共在HKU 五年,三年undergrad,接著便讀master,我讀C.S. Lewis的。我一邊讀master,一邊做tutor。[郭:所以是你在做tutor時,有這個大會。]對。[郭:有什麼深刻印象?]最深刻的印象…當時主要是亞洲的FES,另外有歐洲和美國的。這是個missionary conference,好像是三至四年一次。那一次好像就是…美國與英國的InterVarsity,就提倡我們要同日本有reconciliation。[郭:那麼你的反應是?]當時大家的反應很強烈。這個不是人們日常Christian Association處理的事,但歐洲和美國人提議,我們需要在這時候與日本…因為60年代中的時候…已經大家war settled down,大家都已經打完仗,經過一段時間,就覺得需要有些禮儀。有一次是比較ritualistic,整個學生運動要有一個和好。大家都很感動,就去做這件事。包括我們香港,還有新加坡,新加坡尤其他們曾有集中營,日本也是。但有趣的地方是,(我們)在conference最後的一天,我們就檢討。

檢討的一個特別地方是,我今天還記得:我們到底懂不懂什麼是reconciliation。他們美國人、英國人提議…我們只是好啊好啊,然後跟隨他們。[郭:所以你們自己學生也有提出一個反省,那麼結論是什麼呢?]沒有甚麼結論,只是大家開始懷疑自己,即自己是知道自己在做些甚麼嗎?那次之後,對我而言,失去了天真…[郭:是嗎?]是,in a good sense。即是信仰不是…製造一些很sentimental、很愉快的眼淚。[郭:開始要懂得去問問題了,自此以後…]對。[郭:那麼在這次經歷以後,你在教會或團契當中有一些特別的、新的經歷嗎?因為可以想像,醒了是會有些艱難的…]我自己這件事完結後,再留在HKU一年多,我就離開了。我最後決定,我不是一個學者,(雖然)不是學者也能做tutor,有個master都可以做tutor的,只不過我認為這樣很無趣,終於我決定走出來。走出來做什麼呢?結果去了新法做老師任教form 6,去賺錢。今日新民黨的那個劉什麼…原來她…[郭:葉劉淑儀。](點頭)葉劉淑儀也是如此,不過她不同,她(比我)比較遲。原來新法有這個作用,就是誰人想知道自己做什麼,就到那裡…[郭:先去教一下書。]對,先教書,(在新法任教的)薪金很多的。[郭:新法當時很厲害的。]當時新法在加路連山的。我就記得自己駕著一架Humber,(新法)提供車房給我,(對我)很優待,因為我背著HKU English Department的tutor身份。(笑)還有個什麼王子也在(新法)做我學生…鄧光榮,我教他。他經常缺課,不知道是否因為需要拍戲,但他很尊敬老師的。

郭教授

:

有什麼原因又使你離開教育行業,繼續去找尋自己的理想?

馮煒文

:

這是個轉機。[郭:有什麼原因呢?推動你不再在新法做老師?有什麼事發生了?]我只任教了約兩年,我想有兩個原因的。第一,當時是我開始拍拖了。當時就決定追求…就成為了今天的妻子。這一年的年尾就是五十周年,這是我最大的achievement(笑)。五十年沒有離婚真的很威風。

我認為(第二個原因)主要是negative的,即自知不想做些什麼,不想在校園(任教),當時我就自己找出路。在新法任教時,我已經開始在晚上幫一個叫基督教工業委員會教工人英文。[郭:當時是多少年?]65、66年,晚上教。[郭:為何會到那裡教晚間的英文?是有人介紹的?還是自己熱心去的?]我當時開始想自己要做些什麼。我就知道有這個工業委員會,專做勞工教育的,我就去教英文。但自己打算結婚了,要settle down。當時工業委員會就面臨一個人事上的crisis。一向的上司是Margaret Kane,一個英國的女人,叫industrial chaplain,在英國Sheffield的鋼鐵廠做牧師。香港教會就請她來start industrial mission。當時在美國和歐洲的教會很流行這個industrial mission。主要呢,你知道教會在歐美,特別在歐洲…只談歐洲吧。你知道傳統的教會是在農村,打仗後整個社會改變了。接著就開始urbanization and industrialization。人們湧入城市,那些貧民窟。教會就亂套了,不知怎辦,因其基礎在農村。Anyway,因此就start這些叫industrial mission。香港60年代都一樣,中國大躍進,餓死了幾百萬人,人們從大陸湧入香港,當時就是這樣的一個情況。[郭:工業起飛啊。]對,(工業化)開始。這個女牧師…Margaret Kane來港的目的就是要train本地人去takeover。當時有一個姓劉的被她train,但到最後關頭,當Margaret就快要離開,回祖家時,這個姓劉的又決定要走,結果他移民到了美國。此後兩年就很慘了,馬上要找人去頂替,那就我頂上了。她train了我半年左右,Margaret extends她的stay for six months來train我,接著她就走了,於是就到我做。

我認為(第二個原因)主要是negative的,即自知不想做些什麼,不想在校園(任教),當時我就自己找出路。在新法任教時,我已經開始在晚上幫一個叫基督教工業委員會教工人英文。[郭:當時是多少年?]65、66年,晚上教。[郭:為何會到那裡教晚間的英文?是有人介紹的?還是自己熱心去的?]我當時開始想自己要做些什麼。我就知道有這個工業委員會,專做勞工教育的,我就去教英文。但自己打算結婚了,要settle down。當時工業委員會就面臨一個人事上的crisis。一向的上司是Margaret Kane,一個英國的女人,叫industrial chaplain,在英國Sheffield的鋼鐵廠做牧師。香港教會就請她來start industrial mission。當時在美國和歐洲的教會很流行這個industrial mission。主要呢,你知道教會在歐美,特別在歐洲…只談歐洲吧。你知道傳統的教會是在農村,打仗後整個社會改變了。接著就開始urbanization and industrialization。人們湧入城市,那些貧民窟。教會就亂套了,不知怎辦,因其基礎在農村。Anyway,因此就start這些叫industrial mission。香港60年代都一樣,中國大躍進,餓死了幾百萬人,人們從大陸湧入香港,當時就是這樣的一個情況。[郭:工業起飛啊。]對,(工業化)開始。這個女牧師…Margaret Kane來港的目的就是要train本地人去takeover。當時有一個姓劉的被她train,但到最後關頭,當Margaret就快要離開,回祖家時,這個姓劉的又決定要走,結果他移民到了美國。此後兩年就很慘了,馬上要找人去頂替,那就我頂上了。她train了我半年左右,Margaret extends她的stay for six months來train我,接著她就走了,於是就到我做。

郭教授

:

她用什麼方法去打動你去接受這個邀請?

馮煒文

:

對我而言,重點是mission。當時在HKU好幾年受整個InterVarsity的影響,John Stott那些。當時的重點是宣教,要進入一個不同的環境去傳福音。(我)是懷著這個想法,不只是我,當時很多基督徒都是這樣。我的不同之處在於我不是到外國讀神學,不是到非洲或是東南亞去宣教。但我同樣是一個mission role,由一個文化到另一個文化,我都是用宣教這個觀念,我現在寫這本書都是用宣…我run這個Christian industrial committee都是用mission這個觀念,而不是社會關懷這個觀念。[郭:你覺得兩者的分別是什麼?社會關懷與mission的分別。]分別可大了,如果是社會關懷,那麼我要讀social work了,當時來說…我要聘請有social work degree的人。但當我define這工作是mission的話,目的就是要在不同文化裡要建立一個信徒群體,這樣就完全沒有限制了。[郭:明白。]結果我聘請的一些同事,有一個是journalist,有一個是…好像劉千石那樣的,他什麼都不是。[郭:工人,他直情是工人出身(笑)。]曾媛琪,當時是Poly u的副校長,不知道現在還是不是了,她就是social work的。

郭教授

:

正如你剛才所說,你在工業委員會都有一段頗長的時間,你有把自己的工作在不同時期劃分嗎?如果有的話,那一年是甚麼期?你會如何形容你那一段時期的工作呢?有什麼重要的milestone嗎?

馮煒文

:

我想…offhand我想稍為有三、四個milestone吧…decision making那些。[郭:你join工委是1967?]我1966年join工委,1968年就正式工委會獨立,成為一個incorporative body。最先的階段是Margaret Kane train我,主要就是去觀塘的一間工廠做了三個月,其實都沒有怎樣train,現在回想起來都很有趣。我駕著Humber上班,但我就泊到很遠,其他人不知道(笑)。

郭教授

:

在這三個月的感覺是?有什麼難忘的事嗎?

馮煒文

:

這三個月是真的革命性。當時我已經是…那三個月很清楚讓我看到chaplaincy是不行的,這個運作模式是不行的,一開始我已經見到了。一開始是學英國的模式,就是牧師、傳道人進入工廠工作,目的是要將和平帶入這個工業革命。因為當時第二次大戰完結,勞資對立得很激烈,特別在歐洲,如法國、德國,英國的情況就較佳,可能就是因為有chaplaincy很強,教會很強。但無論如何都是牧師、傳道人、老闆、經理、工人和工會代表,盡量大家都能商量,坐在一起處理各樣的問題。希望盡量在聊天的環境當中建立和平,這是最終的目的。在香港卻不同,一看便能知道。最初Margaret都是用這個模式,但漸漸沒有人願意來商討,覺得沒有事好商量。其實當時香港政府和勞工處都開始推行這個東西,所謂joint consultation,就是希望facilitate勞資雙方坐在一起(討論)。它又不敢推工會,有很多原因的,其中一個是政治(因素)。因為工會by definition當時而言是政治政制。一是工聯,就是共產黨,一是工團,工團就台灣的。當時沒有獨立工會,都是70年代才有獨立工會…多一些公務員工會,70年代才多一些政府expand。

郭教授

:

這三個月來你發現(舊的模式)不work了,其後你在工委如何推進你的想法呢?

馮煒文

:

我想我做了工委會主任大約年多兩年左右,我就開始與board考慮用新的口號,就是站在工人那邊。我們開過幾次會,有了共識。無論如何我們都要站在工人的一方,並不是說工人一定對,他們一定是好人,他們的要求一定是公道。只是在香港這個環境,工人都是弱者。只要有起事上來,那些報紙、政府與政治部…當時有政治部,現在沒有了…首先就會假設工人是滋事者,當時的主流意識形態是這樣。那麼就很好,通過了這個立場。[郭:是普遍都支持還是需要很多游說,才可以…]當時就是…循道會、衛理會,當時未合併,這兩個都同意。那麼祟真會同意,但中華基督教會汪彼得牧師就暫停你的會藉,看看你們做些什麼(笑)。救世軍就決定離開,一直都不回來了,但中華基督教會經過一段時間後就恢復了。[郭:信義會有在工委裡面嗎?]信義會有,sorry,信義會都支持。[郭:聖公會呢?]支持。[郭:都支持,所以就主要是救世軍離開了,救世軍有解釋為什麼要離開嗎?]有,它有解釋。基本上它覺得基督徒不能只站在一邊。

我認為…(思考)我還是不說他們的神學了,因為我說的未必是公道,對他們而言。[郭:明白。或者你可以分享你的神學吧(笑),你當時的做法有什麼很重要的神學想法在裡面,以致要站在工人一方,應該他們是最重要的。]有兩方面吧,一方面是我們在廠裡很想建立一些機制是工人和管理(層)可以經常坐在一起討論那些影響他們的事。但越來越難做到這件事,最先是工人無興趣,接著便是老闆沒有興趣。結果坐在那兒,就算願意出席,你望我我望你又不知道為了什麼。加上時間寶貴,如果我們工委會說要服務工人,但工人對我們沒有興趣,那麼就沒有意思了…這個第一點。我想第二點是,(我們)可以看到整個…讓我想個更好的表達方法。當時有一連串的工運,新蒲崗開始…那些人造塑膠廠…[郭:即是六七暴動。]這個工聯完全不理會,我想他們是收到了上面的指示,不能站在工人一方。工團又開始弱勢了,即是台灣的勢力,以前很強的。但到了67,68年的時候,幾乎動員不到人了。我與工人聊天,差不多沒有人幫他們。他們又不理會我們,看我們都斯文淡定,大家坐在一起喝杯茶。我就覺得這樣不行,結果一定要轉軚。

我認為…(思考)我還是不說他們的神學了,因為我說的未必是公道,對他們而言。[郭:明白。或者你可以分享你的神學吧(笑),你當時的做法有什麼很重要的神學想法在裡面,以致要站在工人一方,應該他們是最重要的。]有兩方面吧,一方面是我們在廠裡很想建立一些機制是工人和管理(層)可以經常坐在一起討論那些影響他們的事。但越來越難做到這件事,最先是工人無興趣,接著便是老闆沒有興趣。結果坐在那兒,就算願意出席,你望我我望你又不知道為了什麼。加上時間寶貴,如果我們工委會說要服務工人,但工人對我們沒有興趣,那麼就沒有意思了…這個第一點。我想第二點是,(我們)可以看到整個…讓我想個更好的表達方法。當時有一連串的工運,新蒲崗開始…那些人造塑膠廠…[郭:即是六七暴動。]這個工聯完全不理會,我想他們是收到了上面的指示,不能站在工人一方。工團又開始弱勢了,即是台灣的勢力,以前很強的。但到了67,68年的時候,幾乎動員不到人了。我與工人聊天,差不多沒有人幫他們。他們又不理會我們,看我們都斯文淡定,大家坐在一起喝杯茶。我就覺得這樣不行,結果一定要轉軚。

郭教授

:

所以這個大約應該在76年開始的時候就有這樣的轉變…(點頭)一路推進下去,會不會還有其他剛才所說的里程點?

馮煒文

:

我想…這個很重要,決定我們站在工人的一方…另一個就是與工聯的關係。當我們決定站在工人一方,便接著辦《工人周報》。當時很多的工潮報紙不賣,就算賣都是攻擊罷工工人,唯一例外就是《工人周報》。我們站在工人那邊嘛,從此接觸很多工人,同時我們也是第一個知道消息的,工人會打電話來,(說)派人來啊,要報道了。但當時工聯也在場,很多工潮…(工聯)也在那裡。開始我們的角色很像記者,但其實我們會給工人一些建議,給予電話號碼…這是勞工處的電話,打過去…當中與工聯也有衝突,我們在當時又要經過一輪辯論去決定…我們…盡量不公開批評工聯,當時在工委會裡有很大的辯論。特別是我們手拿聖經,說要站在工人一方,但有些較大的工潮,工聯會真是礙事的。我們很有理由,也有很動機去罵他們,公開在《工人周報》批評他們。這件事我要讚自己(笑),我能抵抗…抗拒這種(壓力)批評工聯。理由是,如果工人…沒有錯工聯是政治工具,不只是一般說話,直情工聯的經費和方向都直接受指令的。但我說OK,就算我們接受工聯是政治工具,如果工人利用政治工具得到權勢,又有何不可呢?[郭:明白,即你也覺得工聯只要站在工人一方,就應該…]對,即是(工聯)動機是什麼,做事又不夠盡、縮頭縮尾的,但如果你對工人也有好處的話都ok,我們不贊成…但罵你又如何呢?[郭:你記得這個決定大概是甚麼時候下的嗎?不記得也不要緊…](思考)我想是73,74(年)左右。[郭:所以這個是你的第二個里程碑了,你剛才說還有幾個的。]這件事情是有後果的,雖然工聯與我們沒有合作,但我們的領導是有交往的。大家有交流對方的傾向,非正式的。[郭:那麼後果是什麼呢?]我不知道…我想後果是…(笑)[郭:因為你剛才說有後果。]有一個後果就是,在教會而言,把我們當成左派。[郭:明白。](笑)另外一個後果就是,如果把話說得有趣一點…我們每年都有AGM的,即周年大會,在安素堂。很威風的,幾個電視台一直直播著(周年大會)。後果就是,譬如說梁愛詩每次都來。[郭:即是她很捧場,關係很好。]當然,當年的梁愛詩也不是今天的梁愛詩,我不知道啊,但當時她是一個婦女律師協會的會長。[郭:明白,這都很有趣,建立了些另類關係。]

郭教授

:

若果再往下說,還有什麼里程碑呢?除了這兩個外。

馮煒文

:

另外一個就是我的離開。我做了12年,接著便是劉千石就…[郭:接任。]對,接任。這也是個里程碑,因為他與我完全不一樣。[郭:是嗎?如何不同呢?]他不懂英語的,我的英語很好。他在大陸下來,而我是香港仔,應該這兩件事已經就disqualify他了,但當時的形勢轉變了。為什麼幫工人維權要懂得英語,要大學畢業呢?要是香港仔呢?我要稱讚一下個board…[郭:劉千石也是你聘請回來的?]對。[郭:當然,你聘請他的時候總有一些想他加入的原因吧?你看中他的什麼(潛質)呢?]當時我們的工作就是做勞工教育,以及糾紛輔導,加上,這個就很要緊了,工作要寫作,其實《工人周報》只有兩個半的人負責,所以什麼事都要自己完成,阿石是可以把這些工作完成的。[郭:又可以做寫手,又可以…]因為他偷渡來香港的第一份工作就是做記者。[郭:是嗎?他在哪裡做記者?]我也不知道,他沒有出聲,我就沒有問了。接著就做冷氣學徒。

郭教授

:

到你離開的時候,現在重看,你覺得在整個工委的工作裡,你覺得最值得介紹的是什麼?

馮煒文

:

我想我做了十二年,我把工委會好清楚地建立在教會的圈子裡面,即是成為基督教群體的一部分,而且不只在香港,也是亞洲和全世界。用英文說,就是I manage to put CIC onto the Christian map。差不多全世界,如果你google我的名字,你就會看到(搜尋結果)不只是中文,英文,不同地方都有。很多教會,很多地方,都知道有工委會這事物。劉千石厲害的地方在於,他把工委會放在勞工的map裡,這個更厲害。

郭教授

:

所以其實下一個我就想訪問阿石,可能要請馮先生幫忙聯絡他,拜訪一下他(笑),可以讓我訪問到,因為他也是很重要的。你需要休息一下嗎?[馮:不用。]不用的話我們繼續吧,你就說你下一個階段吧。你離開工委會後,你會如何形容自己的人生?有甚麼里程碑想介紹?特別是有一段時間你離開了香港,現在回頭看,你覺得自己在該段時間裡如何看待自己與香港的關係?香港的社會?

馮煒文

:

我在工委會工作了12年,接著在協進會有1年左右的transition。接著是World Council of Churches就邀請我去做secretary for evangelism。主要是因為我在工委會的工作,就想把工委會的工作可以放在更大的平台上。特別是一個觀念,一個神學觀念,因為你一在國際層面,其實不需要做些什麼實際工作(笑),基本上是意念上的傳遞和推動。他們對我有興趣主要因為我在工委會中學到一件事情,就是人不只是罪人,還是個被罪惡所侵犯的。[郭:sinned against那個概念。](點頭)sinned against那個概念…也有故事去支持,不只是我作夢想到的。我回望過去,坦白說,這個觀念:即人是被罪惡所侵犯…其實我自己個人是經歷不到的,until最近的四,五年,在香港。但是,你可以說,carelessly,through工人令我感受到,可能做學問都需要一些距離也說不定(笑)。 [郭:不是啊,我覺得挺好的。]可能工人真的被罪惡所侵犯,卻因為自己在當中而不自知,便需要我這種人,來自一個中產家庭,又是長子,有個很疼愛我的母親,(我)真的沒有被罪惡所侵犯過。(我)真是through工人先知道…Anyway,所以我要再revisit這個concept,要將它…因為我現在真的覺得,整個香港都在被侵犯。[郭:明白。]

郭教授

:

當時你去WCC,將這個神學介紹給他們時,你覺得當時教會或WCC的員工或普世教會的反應如何?

馮煒文

:

很好,我做得很愉快,WCC給我很多的方便。譬如我有自己的office,有自己的newsletter,當時未有internet,我有自己的職員去publish這個newsletter向全世界派發,幾萬份,沒有一個其他的office在WCC有這種privilege的(笑)。 [郭:這樣非常之好。]我可以每月出一次,可以自己坐在寫字樓裡,想想有什麼話要向全世界的教會說呢…我可以這樣做的,我想去哪裡買張機票就去了。有沒有錢呢…WCC沒有很多錢,但我office要多少錢就有多少錢,因為教會很喜歡我。為甚麼喜歡我呢?因為特別是那些在歐洲的教會,美國後來較慢,都開始明白這個想法。雖然基督教有很多神學傳統,但坦白說,每一個傳統,無論是所謂福音派、聖公會,或者Lutheran,或者是Methodist…即是每一個這些重要的神學傳統,他們的anthropology,那個人類…即他們如何看人,一開始都是人是罪人。我就覺得這樣不足夠,因為你如何看人就影響你的訊息。Anyway,我真的有很多的機會和資源。坦白說,甚至只有丁光訓主教,當他第一次公開代表大陸教會向全世界教會…他閉關了很久,演講,在New York Riverside Church,他都是抄我的想法,當然他加入了很多政治元素。他第一句說話就是,現在中國教會開始回來國際平台,我想告訴大家,這幾十年我們學到的東西,他就說,中國的基督徒就是被罪惡所侵犯。當然他沒有acknowledge我(笑),[郭:沒有加footnote(笑)。] which is all right。(笑)[郭:都是很明顯有這個…]當然他的意思是說受到西方、日本的威壓、即壓迫和國內的…

郭教授

:

這樣說起來,當你在WCC工作時,你自己覺得與香港和中國的關係和互動有甚麼很深印象的事件?

馮煒文

:

有啊,很深印象。因為當時我在80年代…81年到91年去Geneva。當時我想是WCC可能最旺的時候,現在一路差了。也是中國開放,包括教會開放的時候。我在WCC作為高級職員,有參與處理中國的事務。雖然我不是最重要的人…總幹事啊與international affairs…譬如說六四,當時八九民運,我在Geneva。先別說我個人的事了…Geneva的機場很特別,那機場一地兩檢,在飛機落了Geneva的機場,你可以有兩扇門,一個入瑞士境,另一個入法國境。相當多的民運人士,可能是百分之一百,坐飛機來到Geneva去法國,因為瑞士政府中立,他不想得罪中國,但又想幫,就容許民運人士在香港,或者我不知道在那裡…(或者)日本登上Geneva的飛機去瑞士,但不進瑞士境,直接去法國,在當時法國最supportive。我們WCC就幫忙在機場裡接待,曾經有一段日子有個fulltime的人在那裡幫忙接待…Geneva能夠這樣的…

但我想我的role最難忘的是愛德基金會,Amity Foundation。[郭:有些什麼難忘事?]那個年代開始開放,(思考)當時內地教會practice「三自」,即理論上不接受外來的金錢。但中國這麼大,就亂套了。在宣佈開放時,廣州和山東有幾個神學院,以及一些教會就想香港教會捐錢去…[郭:去支持他們。]主要是修理房產,因為他們整整十年沒有用了,但丁光訓就no,不准許,三自嘛。但愛德基金會就收,就說自己不是教會機構,是一班關心中國的慈惠工作,裡面剛好有基督徒,但不是所有都是基督徒。他們就用這個名義來向歐洲和美國的教會籌款。愛德就不是三自,但我這些會中文的人一看(笑),三自運動委員會base在上海,愛德基金委員會base在南京,那個董事完全一樣,百分之一百identical。我在WCC的boss總幹事Philip Potter要我做一個分析,因為愛德到處宣傳他們的工作,又搞孤兒院甚麼的…不單單是籌款,也歡迎外國教會派代表團去訪問他們,也接待外國教會來中國。我就分析,寫了一封內部的信,但不是說秘密,我不喜歡秘密的事。我一看,全部都是三自和愛德,愛德只不過是三自的新版本。三自當時就臭名遠播,中國教會當時已經有中國基督教協會,與它有很大tension。因為協會雖然都是被共產黨管,但它是每個省,正如政治上省與北京都有tension。同樣道理,三自已經慢慢褪色,沒有人理睬它,不論國內國外。所以他們搖身一變,變成愛德,我就這樣分析。我就說,加上現在這個時候與80年代時候開始有基督教協會,就是由各國各省的教會組成。雖然都是under統戰部,雖然都是被共產黨控制,一定是無他的,但至少它是與教會有直接的關係。所以我說,我作為WCC的職員,我認為WCC作為world council of churches,我們應該效忠,應該對中國教會忠誠而不是對一個甚至自稱不是教會機構的基金。如果我們支持愛德,我們也有同事將中國教會應該有的權利,即與外國教會交往而被剝奪了,因為中國基督教協會不能邀請外國教會去探訪自己,但愛德就可以…issue invitations。我就寫了這篇文出來。[郭:反應如何?]嘩…丁光訓說要炒我。[郭:是嗎?]不是,他不是炒我,而是抗議,向Philip Potter抗議。你看看Philip Wickeri的collections of essay,即他幫丁光訓compiled的,當中有那一篇在。[郭:好,這個我可以找到。]但WCC,(笑著攤手)我是這樣寫,他們對我都無可奈何,難不成要炒我嗎?[郭:而且你也是根據已有的資料…除非是指你不是base on事實。]是的是的。

但我想我的role最難忘的是愛德基金會,Amity Foundation。[郭:有些什麼難忘事?]那個年代開始開放,(思考)當時內地教會practice「三自」,即理論上不接受外來的金錢。但中國這麼大,就亂套了。在宣佈開放時,廣州和山東有幾個神學院,以及一些教會就想香港教會捐錢去…[郭:去支持他們。]主要是修理房產,因為他們整整十年沒有用了,但丁光訓就no,不准許,三自嘛。但愛德基金會就收,就說自己不是教會機構,是一班關心中國的慈惠工作,裡面剛好有基督徒,但不是所有都是基督徒。他們就用這個名義來向歐洲和美國的教會籌款。愛德就不是三自,但我這些會中文的人一看(笑),三自運動委員會base在上海,愛德基金委員會base在南京,那個董事完全一樣,百分之一百identical。我在WCC的boss總幹事Philip Potter要我做一個分析,因為愛德到處宣傳他們的工作,又搞孤兒院甚麼的…不單單是籌款,也歡迎外國教會派代表團去訪問他們,也接待外國教會來中國。我就分析,寫了一封內部的信,但不是說秘密,我不喜歡秘密的事。我一看,全部都是三自和愛德,愛德只不過是三自的新版本。三自當時就臭名遠播,中國教會當時已經有中國基督教協會,與它有很大tension。因為協會雖然都是被共產黨管,但它是每個省,正如政治上省與北京都有tension。同樣道理,三自已經慢慢褪色,沒有人理睬它,不論國內國外。所以他們搖身一變,變成愛德,我就這樣分析。我就說,加上現在這個時候與80年代時候開始有基督教協會,就是由各國各省的教會組成。雖然都是under統戰部,雖然都是被共產黨控制,一定是無他的,但至少它是與教會有直接的關係。所以我說,我作為WCC的職員,我認為WCC作為world council of churches,我們應該效忠,應該對中國教會忠誠而不是對一個甚至自稱不是教會機構的基金。如果我們支持愛德,我們也有同事將中國教會應該有的權利,即與外國教會交往而被剝奪了,因為中國基督教協會不能邀請外國教會去探訪自己,但愛德就可以…issue invitations。我就寫了這篇文出來。[郭:反應如何?]嘩…丁光訓說要炒我。[郭:是嗎?]不是,他不是炒我,而是抗議,向Philip Potter抗議。你看看Philip Wickeri的collections of essay,即他幫丁光訓compiled的,當中有那一篇在。[郭:好,這個我可以找到。]但WCC,(笑著攤手)我是這樣寫,他們對我都無可奈何,難不成要炒我嗎?[郭:而且你也是根據已有的資料…除非是指你不是base on事實。]是的是的。

郭教授

:

那你怎樣看待你回港後的參與?

馮煒文

:

我回港後,就與郭乃弘牧師一起辦基督徒學會,我想我做了兩至三年就離開了,有幾個原因的。一個原因是我覺得自己一生都在基督機構做事,開始有少少fed up(笑)。 [郭:可否分享一下,為何fed up(笑)?]可以,fed up 的可能(嚴)重了一些,我自己覺得差不多了。[郭:我記得好像你接著就去了立法會。]加上其實我很喜歡英語,我很想靠英語搵食,我覺得很有趣,完全沒有stress。你知道有時做教會和神學的工作有時都很stressful。而且坦白講,我需要多些錢。[郭:明白。]教會對我很好,不會餓壞我,但我…[郭:要準備退休。]是的。

郭教授

:

你在學會那幾年有什麼難忘的事想分享嗎?

馮煒文

:

有啊,(我與)郭乃弘很談得來,(他)是一個很好的拍擋。我就…他又實管實作,很擅長籌款。他做生意也很好,可惜他不去做生意,他能看到整個形勢,很快就去籌錢買下學會的大樓,(學會)才能維持得到,否則就不可以了。我就從來都不institutional。我在工委會十多年,以當時我們的成就,我們可以一早籌錢。[郭:大展拳腳。]但我們不願意,因為我永遠都是mission。保羅叫我們不要讓世務纏身,我就信到十足(笑)。 [郭:你是覺得冷嗎?]不是。Anyway,我一方面很喜歡英語,又想離開教會機構的圈子,又很喜歡英語,又想多賺個錢預備退休。那當時政府要聘請即時傳譯,我就去考了。過三關就考到了。[郭:你絕對勝任。]

郭教授

:

你進政府以後,那幾年與你之前在教會角度去關心社會,有什麼變化嗎?如看事物的方法,對教會與社會之間的關係的想法有改變嗎?

馮煒文

:

我依然有返禮拜堂,這件事沒有變,而且我繼續幫學會和突破開始寫作。我在政府工作很愉快,這很特別,因為這個official language agency在政府裡是最小的部門,我們的session只有十多人。但根據王永平所說,當時他4樓排是我boss,即是boss的boss,他說你是最小的(部門),但最多AO的。因為我們每一個都是AO來,雖然銜頭不是叫AO,但rank就是AO。這樣才達到我的目的,因為當時我需要賺錢和存一些錢,又有housing。瑞士有housing給我,但我回到香港…那時都還未貴(笑)。但政府有housing,所以我就去做政府工,我做得很愉快。當時的立法會也是正經很多,沒有人在立法會講粗口。那時立法會大部分的講詞都有text的,政府就每人都有,全做好的了,我們拿著就可以。民選那些也大多數有,很英式的…[郭:做法。]現在就完全不一樣了,(立法會)像街市一樣。[郭:轉變很大。]所以我有時覺得,很難說自己是sin against(笑),因為我真的很幸運。

郭教授

:

最後一條問題了,我們都已經一個半小時了。如果讓你形容你的身份,現在很多時候我們說,有香港人、中國人、中國的香港人、香港的中國人、甚至不是香港人,不是中國人,你會如何形容自己的身份呢?之後,你也可以分享一下,如果要形容你作為一個基督徒的政治觀念,你會如何簡單說說?

馮煒文

:

我很肯定自己是香港人。如果你在1997問我,我會很肯定回答我是中國人。因為我一過97就馬上拿特區護照,我太太到現在還是BNO。尤其是那十年我在瑞士,在WCC周圍travel,我拿BNO都很順利,但我很想有個中國護照,所以當時問我…我會是…[郭:中國人。](點頭)但現在再問我,我又不會否認我是中國人,我也會承認我是中國人,但我接下來會問自己so what?我越來越看不起美國人、中國人、日本人。[郭:即那些國族身份。]我覺得越來越不重要。[郭:但為何你說『如果你問我的話,我都會覺得自己是香港人?』這個又是個怎樣的想法?]因為我在這裡出生,我所有的回憶都在這裡。[郭:屬於這個地方。]坦白說,加上這幾年…可能我有一種…希望是一種耶穌基督的氣質吧,真的要為那些…人真的是被罪惡所侵犯得很厲害。[郭:為受屈的人伸張公義。]我也不是要伸張公義,我覺得世上最被sinned against的就是耶穌,所以我們被sinned against…in a way是一種很榮耀的角色,也是使我們成為榮耀的人的途徑。當然這越來越meta-physical(笑)。 [郭:這些都是你的信念,很好沒問題的。我都說整個訪問是你的想法。]所以這幾年真的很艱難,對我而言,我也經常問其他人,我現在退休了,我可以做些什麼呢。[郭:你為我們記錄這個口述歷史都很重要的。我相信以後的人聽到你的分享也很好。]我也很感謝你們。

郭教授

:

還有甚麼你有預備到的你覺得今天一定要與我們分享的嗎?我見到你有所預備。

馮煒文

:

有的。我與陳冠中是頗要好的朋友,他也是我的年代。[郭:哦。是嗎?]他主要是個作家,但他在香港的那段時代是70年代,他是個journalist,他辦《號外》,但之前是做記者。他寫過一篇文章,他給我看過,可能在google上還找到。文章是講70年代香港的「改良主義」,我想你Google陳冠中改良主義也找到。他有幾個points,我想(以這篇文章)作為一個context,不是講我自己。他說在60年代的香港和80年代的香港,中間是70年代,這十幾年,香港由一個好普通落後的一個地方,成為一個「善治之都」。他提到免費教育、廉署,他也提到很多勞工權益的立法和房屋(政策)。他說在短短十幾年,有這麼大的轉變,而其他地方是沒有的。他就問,我們要歸功於誰?改良主義。很多人看不起改良主義。哪一些是改良主義的代表呢?他指有當中政治公務員的進步分子,也有民間的進步分子,其中天主教和基督教的人士或者機構…讓我來quote他這句說話,他說工委會「為香港的完善作出不可思議的貢獻。」陳冠中。你看看這篇文章,很有意思,很快(就看完)。這不是說我的,而是一般的(整體)。

郭教授

:

感謝馮先生接受這麼長的訪問。在下次(訪問)以前我會預先send一些問題給你,我會回去做一些功課。有趣的是這個研究要訪問你兩次,這樣就可以有不同角度來了解你。第一次由你自由的去談,另一次在我看過一些資料後再問你。剛才我覺得你的幾個經歷很有趣,特別是陳冠中的那個…我也覺得這個改良主義的想法是很重要,特別是在70年代很多關心社會的人,譬如你剛才說的港台,那時的政務官,很多都有這樣。

馮煒文

:

他有談到幾個名字的:葉錫恩、陳立僑、黃夢花、胡鴻烈、錢世年、華員會…[郭:胡鴻烈他也當是改良主義?這樣頗有趣,樹仁的校監。](點頭)(他)就提過這幾個名字,我的名字也在,也有劉千石、孟家華。[郭:孟家華也是工委的?]不是,他是勞資關係協進會。這很有趣,他與工委會是同一段時間的,他是天主教那邊。我覺得工委會做事比他多,anyway,政府就appoint他到立法會。我們聊天就會說,孟家華當然安全過…[郭:馮煒文。](笑)但都不是的,其實結果都有appoint我去交通資訊委員會(笑)。

郭教授

:

我們下次再聊吧,謝謝你。

郭教授

:

馮先生,感謝你(接受)第二次的訪問,今次(訪問)會多問你問題,但我們也可以聊天般,(你)想講便分享多點吧。[馮:好啊。]第一條問題是,正如你上次說過的,你是家中第一個基督徒,以及出生於一個商人家庭。你記得自己的家庭生活,或者父親、或者長輩是怎樣看待香港和中國的嗎?他們的想法有對你產生什麼影響嗎?

馮煒文

:

有什麼影響我就很難說。但我父親的確是因為共產黨來到而離開上海,當時他在上海做生意,做外貿。主要是因為他懂些英語,主要是當時與歐洲⋯他是做newsprint的,即是新聞紙的生意。因為他懂英語,他就去船公司做貿易,但共產黨來了他就離開上海。但他完全⋯我認為不可以說他是反共的,因為他來到香港都是做同樣的生意,同時開始export,特別是北歐的newsprint去大陸。[郭:主要是將北歐的紙運入大陸。]對,沒錯。[郭:所以和大陸有生意來往。]對,有生意來往。其實在70年代,當時文革還在,他還和我⋯即他每年都去廣州的交易會,當時70年代,(場面)很墟冚。我想這些交易會主要是中國要和外面交易,其他城市沒有的,當時(只有)廣州,當時你知道又禁運等等。有次他返大陸還帶我一同回去。我記得他是很典型的華人商人,生意歸生意,做人是另一回事。當他過身後,我看過他的遺物,我看到一個香港的紙業商會,我想是左派的,(他)有捐錢去支持60年代的暴動。我想他的支持也只是純粹捐錢⋯那你不能說⋯這就是我的父親。但在家中有甚麼觀察,我又看不到有什麼特別。當我告訴他我要受浸了,他又完全沒有反對。[郭:那挺開明的。]是否開明我不知道。但我相信他⋯譬如我進了港大,我讀哪一科他也是完全沒有作聲的。我想他開明in a sense是不會要求子女走他的路。當我畢業後決定加入基督教工業委員會和政府時,他也是沒有作聲的。那麼我認為,基本上,第一,他不會要我承繼他那一行,不知是否他覺得這一行沒有前途還是什麼的,我不知道。第二,他知道我是代表了一個新的世界,他自知直情是進入不了的。

郭教授

:

明白。你上次提過在你年輕的時代,即中學有返過教會,上次也有談及過你返教會的一些片段。你還記得有沒有一些很重要的教會活動和很影響自己的人嗎?你能否recall這些經歷嗎?

馮煒文

:

我想影響我的⋯其實教會是⋯所謂教會即是堂會,是尖沙嘴浸信會,一直都是在這間教會。其實我是已經信了再進去(教會)的,是通過朋友和團契。[郭:團契是學校團契?中學?]對,主要是學校團契。[郭:會不會是學校團契的印象比較深刻?]我想這點比較tricky。我接觸到基督教的確是在尖浸,但在我尖浸一年左右⋯我都⋯用當時自己的神學思想,即所謂福音派,其實我是未曾信的。後來我進了港大,在港大團契當中,我才真正你可以說是邂逅、碰到神。

郭教授

:

如果這樣說,在港大團契裡,除了這個信主的經歷之外,還有沒有一些活動或事件或人是你今日回想是很重要的?

馮煒文

:

我想我未曾試過有一個團體,像港大團契般⋯當時聚會經常有百多人,當時港大很小,有百幾個。在宿舍⋯我住宿舍的,在宿舍有十多個(參加團契的人),一個星期聚會一次,大家真的是彼此相愛,你能感覺到的。在campus三四年,我的case是五年,因為我有兩年是tutor和讀我的graduate studies。但短短三四年,竟然有二十年後三十年後我們再⋯[郭:相見。]發起約見仍然有百多人出現![郭:那麼厲害?]又是在長州,因為當時最重要,最memorable的event就是夏令會,夏令會早期都在長洲建道神學院。所以我記得十多年前,我們最後一次reunion就在長州酒店,我不記得那家酒店叫什麼名字了,總之就很漂亮。坦白說,八九成的人都在外國的,這是另外一回事了。今天我們所講的本土,我(當時)完全沒有這個觀念,反而(當時)去外國才是理所當然的事。[郭:以當時的情況而言。](點頭)你不去(外國)才覺得奇怪。(這情況)在基督徒團契當中是一樣的,因為我們的重點是宣教,宣教就是海外宣教。所以對香港有什麼calling呢?沒有的,完全沒有。只有對家庭有,要做個好的父母,要做好的丈夫妻子。工作呢,一定要有道德操守,要超過世俗的標準。這些就是當時我們所理解⋯所重視的(事情)。所以我們的model,就聖經的model,就是約瑟和但以理。這兩個⋯我很記得,經常也講這兩個(人),很少談到以賽亞(笑)。 [郭:哈,做好份工。]這兩個就靚仔,靚仔靚女(笑)。 [郭:容貌俊美。]對,讀書好,又聰明又有智慧。兩個都到外國,都在外國發達。不要用發達啦,對不起我今日比較cynical一點⋯都在外國建立他(們)的事業啊,財富啊⋯[郭:很有趣,這是你們大學生基督徒的理想,當時。](點頭)即最經常提起的,我們覺得與我們最貼近的,很多時也說;也有其正面的一點,今天回顧,有時也可以笑一下。因為真的很貼近我們當時的情況與價值觀。[郭:今日說回來是怎樣的價值觀呢?]性的忠誠和信服權貴,但不是為了自己的好處,而是你在那裡得到了地位,那你的見證就更有效。所以說,那當然我這樣interpret這兩個人,也是很自然的,因為對我們有利嘛,這樣interpret的方法。因為(這種解讀方法)能支持我們想做的事,你可以說這是一個互動,不只是我們想利用聖經去justify自己的行為,亦多少有些根據。但無可否認的,我們是很自然地ignore了、疏忽了⋯從我們的社會、傳統、家庭⋯可以說華人固有的文化和價值觀有違的,向這些挑戰的(價值觀)我們扮作看不見。[郭:但為什麼要扮作看不見呢(笑)?]不是扮作的(笑),我想一下,即當時來說是(我們)看不見(這些挑戰)。坦白說,教導我們的也是這樣教導我們,教導我們的有兩大的力量,一個是來自英國和美國的IVF,David Adeney,即⋯[郭:艾德理。]艾德理牧師,你知道尤其是英國那個evangelical movement很強,亦帶動了香港的FES啊、福音閱覽室啊⋯他們那一群人所講的都一樣,要做Baker street最棒的醫生,就在那裡傳福音就行了,你做國會議員就⋯若你重看當時IVF的書,都是這樣寫的。即是說基督徒要做精英,就是這樣而已。[郭:明白。]第二個傳統影響我們很深的,就是來自大陸逃難出來的所謂敬虔派,王國顯先生啊,胡恩德這些人物。那他們當然⋯即對於我們要去美國傳福音,也是他們的價值觀。[郭:所以就很自然就將他們教的都當成自己的了。]是的,你可以說是其實很合得來的。但今天,若我在2018年回頭看,我就發現有很多可以批評的地方。[郭:你會批評些什麼?]我看這個要(寫)幾本書了(笑)。我想基本上我們這些福音派基督徒(最大的罪是),當我們所認識的信仰是完全沒有錯的,我們不需要作任何基本上的反思。我想這是我們最大的罪,我以為我已經得著了。但其實保羅很明白地說,我不是已經得著了(笑)。我想這個拒絕反省、拒絕反思是我們最大的罪。[郭:明白。即是當日拒絕反思的狀況,今天都是這樣的情況。]即因為今天我所學到的東西,看到的事,我才知道、懂得如何去評估過去。

郭教授

:

明白。接下來我們就說你在工委,你認識Margaret Kane,你印象當中她是一個怎樣的人?雖然她不是與你工作了很長的時間,你覺得她有影響你嗎?

馮煒文

:

我覺得她有影響我。正式來說,她本來是訓練Jonathan Lau,他是中華基督教會的宣教師,特別派他來跟Margaret Kane,等Margaret完了工作後就由他來takeover,但最後幾個月他決定移民到加拿大,因此就我來做。我想Margaret最緊要的工作是她在香港建立了這個組織,以及有個很清楚的定位。(她)建立這個組織即表示她為這個組織寫了個憲章,寫了個章程,將它放在基督教協進會,Hong Kong Christian Council的mission的宣教部。當時有三個部門,一個宣教部,一個社會服務,即Hong Kong Christian Service和傳播部。結果就將工業委員會放在宣教部,這個定位很重要,即(表示了)我們是什麼來的呢。因為(Margaret)很有理由(把工委會)放到社會服務部的,但如果這樣做的話,(我們)整個工作就不一樣了。她也寫了章程,把我們定位在mission。她還很厲害,令工委會成功申請入公益金。當時開始,我忘了是剛剛開始還是開始了一兩年,她很需要更多的志願機構。其實我相信她是英國人也有些幫助的,這很重要,因為給予了一部分經濟支持,經常有,同時入了公益金,即教會和政府也覺得較安心,因為很建制,這就是Margret。我很欣賞⋯她是單身的,在香港她住在YMCA,除了工作,基本上沒有什麼了。[郭:生活很單調的意思。]是,生活很簡單。其實她在英國的Sheffield做industrial missioner,在Sheffield的鋼鐵廠十幾廿年。她是一個頗高大,甚至可以說是很masculine的女士,不愛扮靚的。我們有時會笑她有鬍子的(笑),我們(有天)受不了終於告訴她,她才知道,她本來是不知道的(笑)。但我想她是一個很有說服力的,她最大的關注是在政府和工業界,也受到他們的尊重。[郭:工業界指的是老闆,還是⋯?]老闆。那教會呢,可能她是外國人吧,她不覺得自己需要做很多事。我的看法是,在英國,教會自然間就有支持。因為她本身是聖公會,聖公會在英國你知道是國教,也是industrial mission的發起人之一,所以她就用很多時間與勞工處,當時叫勞工處,和香港總商會,即federation of industries(往來)⋯所以在1968年,我們正式成立。我們第一個annual general meeting,你猜有什麼人來?鍾士元。[郭:哦,這麼厲害。]That’s right。[郭:那時候他是叫輔政司嗎?]不是,他不是政府的,他是⋯[郭:行政會議的召集人,我把鍾逸傑和鍾士元調轉了。是的,你是對的。] 同時他也是香港總⋯federation of industries的主席,也是香港一間大廠的⋯開明的戶主。[郭:這個很有趣。]不單只是他,也有Joe England是Hong Kong U的extra-mural的主理人,他在University of Warwick教工業,labour relations的,亦是在工黨裡數一數二的智囊。[郭:即是在社會上很重要的(事)都會參與。]

郭教授

:

你在工委做了這麼久,除了這次開始時(分享)的事件之外,還有什麼事件是你很深刻?

馮煒文

:

有幾件事很深刻的。我不理時序。[郭:好的。]有個女生在香港大學畢業,讀social work。我不說她的名字,因為她現在還在香港。她是基督徒,她來我寫字樓跟我說,我明年畢業了,你可以聘請我嗎?她知道我們在做什麼,很想成為我們的staff,但我告訴她我們沒有錢付薪金,她就說OK。兩個星期後她再回來,(她說)這兩家教堂會支持我做你的staff,結果她做了我們的staff。我們也收到了捐錢,但不是給予她的,是給我們的。我要堅持,你不可以這樣做。不過這的確是因為她而教會支持(我們)。她拼了命為我們辦事。我記得有一次,她⋯這就是那個event令我很深刻的。她來電告訴我,今天要告假,不回來了。我說OK,我問也沒問,不回來就不回來吧。原來她哭了一整晚,因為她那次做工傷(的case)⋯她哭了一整晚,她媽媽是個⋯即她來自一個有錢家庭,在St. Paul’s Church。原來她做一個工傷的case,有個工人工傷死了,家中很困難,但他的遺孀竟然借錢聘請一群和尚、道士為他辦喪禮,當時還沒有談好補償的事,因為我們幫他是幫他談補償的事,要拿最好的term給他。後來她(指staff)向我說,她想盡辦法來勸那太太為自己著想⋯但那位太太為了親戚的面子而辦道教儀式,用了很多錢,更借錢了。她受不了就離開了,一邊走一邊哭,第二天也不敢見我們。這令我很深印象(嘆氣)。

郭教授

:

你這麼記得她,是因為一個青年人這麼有心,但最後失望而回⋯還是有什麼令你這麼深印象呢(這件事)?

馮煒文

:

(思考良久)即是一個人,或者一群人,或者這個case,(指這個case)一個階層的人,他們的liberation的自由⋯是真的需要很多因素在(支撐)。工業委員會的定位是mission的原因就是如此,我們看到當時的工會完全都是political的。左派完全聽新華社的話,當時沒有中聯辦,右派是完全跟工團。我這麼受感動,是因為我看到工人的運動不只是政治運動,也不單是經濟上的運動,真的要自主獨立⋯是要在基本的價值那裡才可以解放到人。我自己相信⋯因為我們的信仰在這方面有很大的貢獻,(這些貢獻)是資本主義、共產主義提供不了的。即不是對立的,不是說基督教在一邊,對著資本主義、共產主義。但除非我們在人的價值觀念上,我們可以有影響,否則我(認為)是不樂觀的。[郭:明白。]

郭教授

:

除了這件事,還有什麼你會覺得是重要的,對你在工委會⋯

馮煒文

:

很多事很有趣的。譬如我記得汪彼得牧師,當時他是所謂基督教的教宗來(笑),在香港。[郭:對,很大影響力。]中華基督教會的總幹事,人又長得像毛澤東,當然沒有那麼惡(笑)。[郭:他做了什麼令你這麼記得他?這麼有趣?]我想第一,當我們工業委員會⋯即我做了主任,我們委員會就想我們不再站在中間了,在勞資關係當中,我們是站在工人一方。他很清楚的告訴我們,我們這樣⋯他來電,這樣不行的,說他馬上要停止我們的會籍。後來他回來了。OK,這不是我特別深印象的,但我深印象的是,他回來後經常來電給我,他不要我到他那裡的,但就經常打電話給我。我想這是他施壓的方式(以聯天的方式)。有一天他來電給我,(望著郭)你知道紅A吧。[郭:知道。]紅A當時很大的⋯塑膠當時是香港第一的工業,紅A的老闆姓梁,是他的教友。當時我們推動每星體要有一天的休息天,沒有薪金的。[郭:只是休息的。]對,一定要休息。不休息的話也可以,但一定要補水。當時要工作七天,只要年初一到年初三放假,在70年代。他跟我說⋯我(汪牧師)現在已經跟你說過了,這個梁老板如何如何⋯然後就掛線了。[郭:即是沒有再跟你討論下去。]沒有,以後(我們)也再沒有談過這個題目。基本上(汪牧師的意思)就是,我受壓力⋯(因為)我的教友這樣跟我說,而我跟你說過了,(他向教友)就可以有交代了。I like him(笑)。[郭:即他接著就不再向你施壓了,就像完成任務一樣。]對,就像完成了任務。但這件事也讓我欣賞這位長者。80年代初,不知是81還是80,忘記了,協進會第一次回內地,去回訪內地教會。在廣州,我現在忘了是那一間⋯但我有記錄的。在廣州我們參加崇拜,那個時候開始開放。我和汪彼得一起去,坐在一邊。一個多小時的崇拜,他哭了整個崇拜,沒有發出聲音。在香港他教會的牧師個個看見他也害怕,忽然間他(汪牧師)竟然坐在這裡像小羊般抽泣。我想他心裡有很多愛,或者很多感性,汪彼得。

郭教授

:

你剛才說80年代,我記得其中一樣你有參與過的就是使命諮詢會議,有沒有一件事是令你很深印象?你覺得想分享的?

馮煒文

:

我不太記得了。如果記得的是,就是當時那群人很團結,陳佐才牧師、郭乃弘牧師、李鼎新牧師、盧龍光⋯是協進會舉辦的。我最深印象的是那種合一,你知道60,70年代這二十年,香港教會是很polarized的,即神學上。(教會之間)沒有甚麼特別對峙,但互不理睬。所謂的主流宗派就在協進會,其他的福音派、浸信會、宣道會那些⋯也是在60年代尾有洛桑運動,接著便有華福。在華福的雨傘之下,福音派就聚集,有自己的一檔口在。但這個會竟然間⋯浸信會又來,宣道會又來⋯亦認識了蔡元雲那些人。這是第一次走在一起,正式公開的走在一起。我最記得的有兩件事,竟然大家都同意要向窮人傳福音,寫到很明白。我不知道其影響怎樣,但如果你去看中華基督教會和循道衛理的報告,似乎他們真的有在跟進這件事。另外一點是最後尾時九巴加價,我推盧龍光去發聲明,結果有個運動(發生了)。[郭:當時你是突然想做要這樣做,還是有其他(原因)推盧龍光出去?]我不知道是不是我推他出去的,這件事我沒有什麼記憶,是他一直說是我推他出去。我是staff,我的工作就是通知媒介,開記者招待會,預備講稿等。話說回來,這也是工業委員會所做出來的一個模式,指我們參與社會。今天就像是理所當然,但就當時而言似乎是新的(模式),也似乎是有效果的,即利用媒介,利用傳媒。他們有興趣自然會來,所以要想一下甚麼是他們有興趣的。他們只對兩件事有興趣。第一,要有些新的發現。通常就要做一個很小的所謂調查,你不必很多人(去做)的,只要有些數據在,你寫便可以了。而我就很擅長寫作,即如何去突出一些觀察。你知道當時不能示威,只要多於三個人就會拘捕你。[郭:對。公安法,公安條例。]不是今日這樣的。用今天的話來說,甚麼我們要理智、用法律手法⋯這是當時開始發展而成的。所以要不就是(手上)有些數據,另外一個就是,你要找一些新的⋯一般來說,從來都沒有滋事的人出來,我想盧龍光⋯[郭:牧師。]他是循道衛理,他(當時)帶個dog collar(笑)。我想是這樣也有可能。[郭:這是你領悟出來的工作方法,還是工委一向都⋯]工委一向都是這樣做的,因為沒有其他辦法。我們不能示威,也不只是政府在監視你,教會也未必願意接受。所以便製造了所謂改良派、改良主義⋯即學術界研究工委會的那些人這樣說。

郭教授

:

即用一個大家都能接受的方式來做一些行為引起別人注意(馮點頭)。如果是這樣說,你剛才說公安條例連抗議也不能,很明顯其背景就是六七暴動,(源於)左派與右派在50年代的爭鬥。到你工作的時候,你和左派和右派⋯即上一次(訪問)你也提及過,你(與兩者)都有接觸過,有沒有一些事例是你要在他們之間作周旋、或一些經驗可跟我們分享的?

馮煒文

:

這方面我想我在港大所學的東西就有用。當時(人們)對於工人權益方面有兩種看法。第一種是如省港澳大罷工般⋯即用盡各種方法,包括政治、用刀用槍(去擺平),這個就是六七暴動。另外一種(看法)來自西方的,即 bread and butter,一定要組織工人。這就要靠資方和政府都參與這個過程,這也是Margaret Kane她的背景。你的問題⋯即我就面臨這兩種看法。當時我不能接受這兩種看法。[郭:兩種都接受不了?](點頭)我自己覺得,即我們站在工人的一方,如果工人有方法可以增加他們的力量,為什麼我們要批評呢?他們運用的方法未必是我們基督徒所認同的,我們便最多靠邊站。所以我們在工委會中,我很清楚地要求staffs不要公開批評左派,即工聯會。因為當時我們有《工人周報》,當時很威風的,雖然只是很小的報紙,但很搶眼,因為香港沒有這種東西。我這個要求可能是很傷staff的心也說不定,我不知道,所以我剛才說的故事,那位女同事哭了一整晚,也可能不敢去罵那些工人(笑)使用這麼多錢去請道士打齋。我現在也相信這樣,坦白說,if it''''s up to me,如果受壓迫的人要起來,要由受壓迫到平等,就我個人而言是完全沒有底線的,只要你願意付上代價便行了。我不會跟隨你,因為我也有腦,我會為自己著想。坦白說,我不是一個和平主義,非暴力主義者。[郭:但你同時對其他工人組織很容忍、很包容。]因為他們也在幫助工人嘛!可能不是最有效,可能利用工人,但在利用工人的過程當中,工人也能得到好處,那麼我就不作聲了。即我不會送幅獎旗來稱讚你,但我也沒有理由反對。[郭:倒過來說,他們有反對你嗎?]我想,沒有公開,因為我們沒有公開批評他,他也不太需要公開批評我。其實他有媒介的,一樣有《大公報》、《民匯報》,當時還有《商報》,即是左派再加色情(笑)。[郭:未看過。]很過癮的,可以去圖書館看看。《民匯報》和《大公報》就百分百是左派,沒有色情的內容。[郭:還有《新晚報》⋯]《新晚報》就較文藝。Anyway,當然我作為工業委員會的負責人,我背負的不只是自己的良心,我也背負著教會,所以我不能主張暴力。但如果只是我一個人,有另一個人打我妻子,我也會打他的!屆時就不要說非暴力。[郭:所以你當工人是你的伴侶,若你這樣形容,很親密⋯](笑)不是親密,就算親密也只是頭腦上⋯或者情感上吧。我不是一個很情感的人,這純粹是一個⋯[郭:比喻。]是的。我覺得這種態度是好的,我有組織上的限制,我尊重的,我要在這限制當中運作。但我也可以在這限制中找到出路,即最低限度不會稱讚它,但也不會批評它(指工聯會)。

郭教授

:

說回在工委裡,你的接班人是劉千石。你會如何去形容劉千石這個人呢?而將自己與他比較時,在你們不同的主理期間,你認為相異之處在哪?

馮煒文

:

我倆是很不一樣的。我想最大的不同之處是我會英語,而他不會(笑)。他是一個很懂得、亦是很樂意去交朋友的人,但我不是。他很懂得form alliances,即是⋯[郭:找盟友。](點頭)他在這方面比我能幹多了。但在我那時期,我是最適合。因為開始時最重要的是Margaret在政府和商界當中建立工業委員會的地位,即人們知道工委會,接受工委會是circle內的一分子。我的貢獻就是使香港和全世界的教會知道有這個工業委員會。劉千石的成就也很大,他在香港的勞工群體當中,使工委會是其中的一分子,我想這點是最難的。所以他參加立法會選舉,最高票(當選)。[郭:他選立法會時,你已經不在港了,是吧?]我81年離開香港,去了日內瓦。[郭:所以到他選時,你已經在國外,沒有直接參與他的參選。]我想是因為我不在香港,他才去選的(笑)。[郭:是嗎?]他跟我說的,即大家喝啤酒時談到。我想他半開玩笑的,因為他可能猜到如何我還在(香港)的話,我可能會反對他(參選)。[郭:是嗎?為什麼他覺得你會反對他呢?]如果我反對他的話,我就做錯事了,現在回顧,即我是不應該反對的。但以我當時的認識,當時的馮煒文多數會反對他。[郭:是甚麼原因你反對他呢?]我想我一向的哲學(重點)都是工人、工人、工人,不要跟我談其他東西。如果你談其他的事,go ahead,但不要妨礙我。我不會反對你去幫助娼妓或者青年人,但總之不要煩到我。正因這樣,工業委員會拒絕搞社區組織,即public housing的工作,結果我們拒絕了,便另外建立了SoCo ,即香港社區組織協會,建立了一個新的組織去辦。主要是因為我堅持服務對象是工人,特別是工業工人,所以我看到做立法會議員是一個distraction來的。

郭教授

:

明白,很有趣。(接下來)這個我真的不是很認識,最初SoCo的員工都是工委會派出去的?

馮煒文

:

不是派出去。我們派陸漢思去⋯不是代表我們的,可以說是吧,因為最初五年的funding是通過工委會⋯即是全部都是外國funding來的。

郭教授

:

明白,感謝你告訴我這些。話說回來,我一路看你的資料時,(發現)其中一個你對教會最大的討論,在80年代裡,是〈以誠栽今明〉那篇詩吧。為什麼你會寫這篇詩?你背後是有什麼想分享的感受呢?

馮煒文

:

其實這首不是詩來的,只不過很像詩而已。因為當時李思敬和另外有一位師兄,我忘記是誰了,在港大團契裡找我寫,他們要出一個中國集。當時有幾件事,首先,它不是詩。它只不過是⋯[郭:斷開句的散文(笑)。但我也把它當作詩(笑)。]直接先回答你的問題,那本書《以誠栽今明》只是一本文集而已,是(把)我這三十年間較重要的文章登出來。最初也沒有想過書名。後來,崇基神學院幫我出(書)。那個編輯就要我想個名字出來,我也不知道如何去想。結果是李廣平編輯就說,就用這篇的名字(作書名),好嗎?我覺得挺好的,以誠栽今明。為什麼要用「誠」去栽今明,其實因為我自己本身不是神學家,我沒有讀過神學。我有讀聖經,有一年在芝加哥McCormick Seminary,一個不錯的長老會神學院,但因為我只去一年,所以(科目)任我選。我只讀了兩個課程,一個叫Jesus,那個教授無可挑剔,叫David Reeves。[郭:我知道是誰。]你知道嗎?[郭:知道,他頗有名的。]他又是半途出家的,像我一樣。他本來做金融的,不知為何就去了讀神學,然後就教書了。他教Jesus,我又喜歡Jesus就去跟他了。基本上就教符類福音書,那三本如何去讀。那四五個月真的影響我很大。[郭:如何大呢?]即懂得如何去讀聖經。[郭:是個什麼樣的方法?即你今日回望,那個讀聖經的方法是什麼?]我不記得了。Sorry,回答不了。

郭教授

:

回到剛才說的第一篇,即李思敬找你寫的文,為什麼你會寫這樣的一篇作品出來呢?

馮煒文

:

(點頭)這個才是你的問題。主要是我覺得自己的文集有很多涉及神學⋯我不會說是講神學,但有很多涉及神學上的問題,有很多課題都是讀神學的人會接觸到,但我沒有credential,我唯一的credential就只有個「誠」字。即我盡我的誠實去分享,我告訴你這本書就是這樣的了,你花錢買回來所得的⋯屆時不要說我騙了你,主要是這樣。自己也是的,在這幾十年做基督徒和做人都是盡量誠實,大致上我都勉強跟得上吧,所以我覺得用這個名字作書名也是對的。[郭:那你三十年前出版與書本同名的文章,為何會有這個名字?為何你寫這些內容?]當時是中國的問題,香港教會很反共。我還記得,談回《工人周報》,有一次林澤,即我的同事,他負責《工人周報》。他一年前過身了。他寫社論的,他每一期有一篇社論,有一次他寫〈向左仔學習〉。[郭:這麼激烈(笑)。]你也說激烈嗎(笑)?[郭:我用三十年前的(想法)去看。]當時我們看(這個標題)覺得不激烈,學習而已,即代表我們不是左仔吧。那我們(認為)無論作為一個做工人權益的工作,或作為基督徒,向人學習也總是對的吧。所以當時我們出這篇文後,回應很大,指的是教會反應很大,但外界卻沒有特別反應,教會當時的情況就是這樣。其實就算before我們出這個社論,人們都說我們是左仔,因為凡是和工會接觸的都是左仔,這是當時的大環境。另外一個環境就是在美國的華人的教會。你知道當時香港教會的移民潮一直都在繼續,所有那些大牧師⋯加上美國本來的華人基督徒,當時開始發達,即好像香港教會一樣,70年代開始⋯以前很窮的教會,好像香港一樣,但開始⋯(發達)。特別是美國,加拿大那一群(華人基督徒),一方面他們愈在美國住得久就愈愛國,我到現在也不知道為什麼(笑)。他們愈是強調自己是華人,愈是愛國就愈要向共產黨傳福音(笑)。他們對香港教會的忠告,他們又不介意自動向我們提意見,加上他們又有些錢,通過華福會⋯總之(他們覺得)苦難要來香港了,你們要預備犧牲了。香港現在70年代了,要準備了。如何準備呢?要做家庭教會,因為以後可能不能公開崇拜。就是這兩個情況了。一個極端反共的社會,同樣有一個極端反共但同時愛國的基督徒群體。而這群人我又認識的,這群人有影響香港的華人⋯有影響因為大家都是朋友,而他們較有錢。所以我就寫這篇了。[郭:即勸他們要有另一個想法(?)我記得你那篇不是向他們傳福音,似乎不是這樣⋯]我那一篇是說,拜託你要換眼鏡了,不要再用現在那副眼鏡去看中國了。這樣看中國只會看到〈獻給無名的傳道者〉那一類的東西,因為邊雲波當時是香港教會,不要說是教會了,FES、學生運動、福音運動的英雄來的,雖然我到現在都沒見過他。基本上我就認為,你不要看見別人的錯而看不見自己眼中的樑木,即只看見別人很小的刺…其實(我文章想講的是)不要有做殉道者的心態,整篇文章都是。

郭教授

:

當時的學生都紛紛回應你,在《橄欖》很多人回應你、余達心也回應你、盧龍光也有,你記得你當時的感受嗎?

馮煒文

:

我沒有什麼感受的,我連盧龍光那一篇都登出來了。我當時不知道余達心有回應我,後來我才知道的。大致上,我印象中好像不是太強烈的回應吧。[郭:(思考)不強烈的,只是想看看你今天回想起來,有什麼是記得的。]其實那一篇有兩點,第一點是,麻煩你們這群人不要再沉醉在殉道人過癮的悲情當中,因為你始終在外面。第二點是,承擔是決定你的立場,而不是立場決定承擔,這個是我的philosophy。即你決定自己要怎樣,你才在那裡建立你的立場。我決定要留在香港,我在這基礎上再想其他的,再定自己的strategy,我就想一下怎樣survive或發達,whatever。承擔決定了立場,而你們這群人用立場先行,都沒有承擔,你說你有承擔,但你在溫哥華,你不斷叫我們今天預備做殉道,真是⋯(別過頭去)。[郭:明白,就是不如不要說吧,省一口氣。]是的。

郭教授

:

那我們跳個時段吧,跳到你從日內瓦回來與郭牧師一起,郭牧師在訪問中說你很影響他。如果從你的角度去看,你會如何形容郭牧師和你與他之間的工作關係?

馮煒文

:

郭牧師從來沒有說過我很影響他(笑)。[郭:在他的口述歷史訪問當中他這樣說,我現在告訴你(笑)。]這就是做學問的人的蠱惑(笑)。我很欣賞郭乃弘,但我是個跟他很不一樣的人,所以大家互相影響是可以明白的。我寫過一篇文章,好像有收集起來,因為我認為是值得公開的。我是一個Baptist,non-institutional的人,無論是人也好,作為基督徒也好。教會的人都不知道如何classify我,他們稱呼我為神學工作者,都不知道是甚麼來的(笑)。我又不介意,因為我不fit into⋯所以人們想不到如何形容我。Anyway,該篇(文章)也是我與郭乃弘很不同的,他是一個Presbyterian,長老宗,即是Calvin,他是Calvinist。他在深愛堂,不知道是否第一份的牧師(工作),當時的深水埗很窮。(深水埗)現在也窮,但較(以前)好。他在那裡做牧師,訓練教友。他有一個課程寫得很詳細,第一課就是Reinhold Niebuhr的責任,對他而言,基督教最重要的事就是承擔和責任。他真的活出了自己的神學,所以他是個很有責任心的人。我是個Baptist,我覺得信仰應該可以過癮些的,當然郭乃弘也會接受這說法,但在他信仰當中最重要的就是承擔和責任,而我不可以描述自己的神學為這樣。

郭教授

:

但當你倆這麼不同的人拍在一起關心社會,或者過渡期內(處理)很多社會問題,產生了怎樣的化學作用?

馮煒文

:

我覺得幾好的。當我做工業委員會時,乃弘是我的nominal boss,但工業委員會在Margaret Kane(帶領下)是個半獨立的機構。所以郭乃弘可以算是我的上司,但不是我的boss。工業委員會是有自己獨立的章程、預算。但我們互相相識,我們在港大時就認識了,他高我一屆。他很樂意讓我自己做事,又要我參加senior staff meeting,每星期。我就在那裡報告。[郭:是學會的senior staff meeting,還是協進會的?]是協進會的senior staff meeting。(他)很有智慧的,給我機會向他報告。他從來不走來問事的,他有事就在那裡問(指senior staff meeting),但他也很少問,(因為)我又會向他報告。同時工業委員會(的情況)差不多每天的報紙都會有,那時真的很利害,好壞都出的(笑)。那所以你喜歡也好,不喜歡也罷,你也不能說不知道他們在做些什麼。我倆⋯我在日內瓦時,當時接近97,協進會就不喜歡他了。他就離開了協進會,(自行)組織學會,而我就參加,成為founding member。他過來日內瓦兩三個星期去籌款,我與他一起,因為我懂些門路。他住在我那裡,我們談學會的理念和方向談得很詳細,那次是唯一一次這樣談法,其他時候都是各有工作,大家都很尊重大家。在神學,我就覺得不一樣,他就強調承擔,我就不太強調承擔。其實我想我也有理由不強調承擔,因為可能我看人是被壓迫的(笑),有時我也覺得乃弘是壓迫人的(笑)。[郭:是嗎(笑)?]因為他太強調承擔⋯Let me put this way,即他很樂意接受很多承擔。其實剛才(訪問)較早時我已告訴你,即我自己運作的方法是盡量有焦點,工人、工人、工人,你不要再煩我其他的人權啊、什麼社區組織啊、Billy Graham啊,你就去做吧,但不要煩到我。這就是我,就是我Raymond Fung。但郭乃弘就不是,他都有priority,但我認為他是不能say no的。所以我有時覺得他overreach自己,不單是在質方面,在量方面也有overreach。所以有一段時間,他很不快樂,也影響了自己的工作。因為他做協進會時,也兼任Hong Kong Christian Service的Director。[郭:嘩。]而他不是個train social work的(人)。當時產生很大的困難。但影響不了我,因為我從來不碰他人的工作,我想這是他的缺失來的,他的承擔神學(笑)。我要再強調,我不是建制基督徒,不是Calvinist。在我的神學當中,我有很多空間,像小群的Quaker那樣,坐著想念我神的美麗,我就很開心了,forget about其他的承擔,你死你事(笑)。

郭教授

:

明白。若這樣順著下去,你會如何評價工委的社會參與和學會的社會參與?

馮煒文

:

我想不用怎樣評價的。工委會服事工人是一個事實,即可以看到、可以摸到,可以有數得計的。學會基本上⋯我認為你這個問題不公道,因為我不認為學會是什麼社會參與,它是幫助基督徒去思考、去澄清、甚至開路,在意識上、知識上排除一些障礙去使人更容易參與社會。[郭:明白。即所以它像是一個智庫般⋯開啟性,教育性的組織(?)]我想它的服務對象是基督徒,我們不是。我認為這樣的比較不公道。[郭:明白。]

郭教授

:

再下去你會如何看待自己早期的sinned against神學,到現在你談以賽亞神學,你自己覺得這個轉變代表了什麼?或者個重點是代表甚麼?或者不是轉變,只是一個新的環境?

馮煒文

:

對,這不是轉變,其實我想這是有兩個不同的層面吧。我develop這個人是被罪者,都有兩個階段,up to now我仍然是在第一階段。我叫那本書作《傳福音的再思》,即我看到這formulation是有助傳福音。譬如說我想向你傳福音,我未開口前,我要先問自己,你是誰,你在想什麼,你的生命如何,我才可以formulate一個message,無論是用口說還是行為來把個message帶到給他,但在此前,我要知道你是誰。這就是我develop這個concept之前的問題。但經過這麼多年了,我現在可能到第二個stage,即就是這個concept,當是一個formulation:人是被罪者,不單是傳福音的策略,或者是一個step,而是整個信仰要問的問題,或者說以讀神學而言,這是系統神學的第一個問題,或者第二個,第一個是神是什麼,第二個才是人是什麼。也有人認為第一個問題是人是什麼,接著才是問神是什麼,I don’t know。我現在退休了,我現在才知道要把這(問題)當作是一個神學問題,而不是傳福音的。這個以賽亞⋯其實這不是神學來的,是一個現象。我寫這個事⋯我忘了最初是怎樣去做,我記得的,即我目前還處理的是,我是民主黨的黨員,我是泛民的,我到現在都覺得我們的路線是對的,雖然現在在Facebook上被罵得很厲害。但我覺得泛民,包括我自己和黨友們,我們有一件事是失敗的就是,我們沒有將對香港的願景告訴大家,甚至我們沒有想過,到底想香港是怎樣。即希望香港在五十年後,或者三十年後是怎樣,到底你想建立的是一個怎樣的香港。我是基督徒,我就想不如把基督徒加入在內。以基督徒而言,坦白說,在政治上,經濟上,我們沒有什麼著數之處,我們沒有什麼特別的智慧可以貢獻給這個世界,但在神學上,我們有。最低限度或者最基礎的香港,應該有三件事,第一就是嬰孩不早死,第二是老人家可以壽終正寢,第三可分成兩樣,即建造房屋的可以住在其中,以及栽種葡萄園的可得享其中的果子。這三件事情,當然最基本的concept,即bring these three together,就是香港人可以互相有交代的,一定要互相問責,從而建立一個物質和社會的條件(material and social conditions)能夠達到的這樣一個東西,就是這樣。我覺得泛民沒有做到這件事,沒有拿出這個願景來,我希望我可以,但我現在開始做,反應也是很一般。不過我也沒有⋯在寫書後⋯我現在也老了。[郭:我自己的想法是,大家都還在重整中,在14年的雨傘運動後,都還在凌亂的狀態下。]是的。

郭教授

:

最後一條問題,馮先生。你回看自己的經歷,你在60年代一路走到現在,香港回歸和在教會的參與。如果你要對自己作一個簡單的回顧或者總結,你會如何分享?在你自己的經歷裡,你有什麼是很希望和大家分享的?

馮煒文

:

(思考)我想我可以用耶穌的比喻作一個reference,就是那播種的比喻。即福音的種子落在道路上,很快便沒有了;有些落在淺土上,很快就長大了,但沒有甚麼根;有些種子落在荊棘上,直頭生長不了;有些種子就落在好土。回看自己,這幾十年都在香港,我這個好土、我的泥土在香港,包括我的事業、家庭、妻子和健康。On the whole,我想福音的種子落在我身上,是落在好土上,我很grateful。香港對我的信仰而言也是好土,但what to me has been good soil is no longer good soil to 今天的年青人。我覺得是有幾個可能的,其中一個可能是,我和我那一輩的人,是一個不負責任的享受者。即我們在好土當中吸收了很多好好的營養,又有老婆子女,又有屋,但我們沒有refertilize這個好土,或者根本上我們不懂怎樣去refertilize,因為不知道(怎樣做)。我想多數都是不知道這個好土怎樣變成壞的土。對我而言,可以做的是,我繼續做的是盡力去明白這個好土是怎樣變成壞土的,(然後)告訴他人,看看這些檢討能否將這個由好土變壞的壞土又再變回好土。

郭教授

:

明白,感謝你。我想今天我們就來到這裡吧。