受訪人士:趙善榮

參與團體:基督徒關懷香港學會

趙善榮先生出生於1964年,畢業於香港中文大學。趙先生於八十年代已積極參與社會運動,於1987年籌組香港基督徒關懷香港學會,為基關會核心成員之一。及後又參與籌組香港人權聯委會,並出版《香港人權報告書》等,致力關心本港及國內的人權議題。近年,趙先生曾經走遍中南美洲多個國家,親身見證前線生產者如何受盡剝削,生活艱難。回港後,趙先生創立「香港公平貿易動力」,決心透過推動公平貿易以改善落後地區生產者的生活。

郭教授

:

多謝你,善榮,願意與我們去做口述歷史的訪問,我想第一次最主要都是聽你的故事。你可否介紹一下你出生的資料和背景?

趙善榮

:

可以。我六十年代出生,八十年代⋯[郭:你介意講exactly是幾多年嗎?]1964年出生,82年進入中文大學,在校園參與學生福音運動,主要參與校園團契等等。畢業以後,當中除了工作以外,還參與很多不同NGO的工作。[郭:不好意思,64年出生在香港嗎?]香港出生,我父母都較為特別,即再上一輩很多父母都在國內,但我媽媽也在香港出生,變相我算是頗土生土長的香港人。[郭:爸爸呢?]爸爸就在國內出生,但很小的時候就來香港了。[郭:即49年以前就來到香港了?]對。[郭:父母是基督徒嗎?]不是基督徒。[郭:你是第一代?]第一代基督徒。我們主要都是在校園裡被同學帶去認識信仰。[郭:父母做甚麼工作的?](他們)是小商人,自己製造一些化工原料。我想在六、七十年代香港的經濟相對上較為百花齊放,不像現在被大集團壟斷了,我們在九龍城開一家小店。[郭:即直接在九龍城前鋪後居般⋯]沒錯,前鋪後居的。[郭:只賣東西,還是也生產?]主要是賣東西,賣一些化工原料。當年很特別,其實七十年代初期李嘉誠的膠花廠都有幫我們買過東西…[郭:哦,是嗎?]因為膠花是需要用到不同的化工原料來做。

郭教授

:

小學時你已經接觸基督教了嗎?

趙善榮

:

小學時就讀天主教學校,無特別…即接觸了基督宗教,但沒有特別感動。[郭:中學呢?]我就讀的中學沒有宗教背景的,是官立學校,但有校園團契,有同學邀請我到教會的一些活動,當時是初步接觸。當時我曾經被同學邀請去福音營,決過志的,但接著我都沒有怎樣去教會,因為當時中四中五要考會考,我覺得自己要更勤力讀書,考完會考升上中六。當時A level讀兩年,當時我又覺得想入中大,就自修讀high level,當時還有A level、high level,現在的年輕人未必知道,變相我中六那一年很忙,完全沒有去教會。但進了中文大學以後,就重新接觸校園團契,開始認識信仰。[郭:你中學是哪一間?]九龍工業中學。[郭:但你剛才說你的家在九龍城?那麼你回校的路也頗遠。]算遠,(我)需要乘車。但當時的情況是學校網大,我理解的是我們可以選到去深水埗,差不多去到美孚新邨那邊。其實那時都算勉強,中學時考過升中試,幸好(成績)還算OK,就派了第一志願入了九龍工業,現在就沒有甚麼人喜歡選工業中學,但以前男同學都很喜歡,覺得工業中學很好玩。

郭教授

:

你說返團契,但沒有時間去教會,最初的時候是有去過教會的?

趙善榮

:

有去教會,中學時去過幾次。因為當時帶我信主的(同學)的教會在葵盛或葵芳。[郭:嘩,還記得(笑)。]我去過一兩次就沒有再去了。後來有朋友帶著返九龍城附近的教會,當時都有返過,但去得不多。[郭:你82年進中大是修讀什麼?]電子工程。

郭教授

:

剛才你說進中大以後參加團契,可以多談一下嗎?

趙善榮

:

我82年去到大學時,自己傻傻的,因為同校的同學都考A-level,所以同校只有我自己考進去。進去以後就參加迎新日,就在中文大學的百萬大道看見很多活動,特別看見團契的單位,就去與弟兄姊妹談天,他們介紹團契的活動,我也joined了。開學時一直參加團契的週會,當時每逢星期三有週會,也參加了一段時間。接下來就邀請我參加下學期的小組,生命光小組,我就加入了。主要在小組裡對於自己信仰的理解的確擴闊了很多。[郭:可以多談一下嗎?]當然可以。當時在校園團契參加週會時已經對⋯即我以前去九龍城的教會某程度可以算是宣道會的傳統,不過是獨立的教會,不屬於宣道會。[郭:你剛才說中學沒有去教會,但你說九龍城去教會是⋯]這是中學間中去到教會。[郭:是另一間?不是葵盛那一間?]不是葵盛那間,是九龍城那間。中五中六沒有怎樣去教會,返了大學團契就較多去九龍城的教會了。那一間教會的人際關係很緊密,當時大家也經常一起打球遊玩,但在信仰方面探索就不強,沒有校園團契那麼強,校園團契裡的氣氛就鼓勵大家,特別強調⋯當時剛好82年,中英談判開始,社會面對著未來的不可知,(團契)就很鼓勵作為信徒應該怎樣去回應,特別強調作為大學信徒、準知識份子或知識分子有責任去思考這些問題。當其時接觸這些我想是很新的(想法)⋯以前不怎麼會聽到,但我也覺得是值得思考。加上我在當時也有參加學生組織的活動,我參加了國事學會,學生會等等,變相在當時有很多不同的課外活動也好,學生運動的參與也好,也給自己很多stimulation。

郭教授

:

有趣。為什麼你同一時間會參加這麼多活動?

趙善榮

:

因為我自己的個性較喜歡嘗試新事物和outreaching的事。中學時代,中四中五時因為考試很多事情都暫時參與不了。但中一中二時已經與同學去露營,玩戶外活動。中六時,剛剛開學後幾個月忙於讀書,其他事情都參與不了。但考完試以後,等成績時那一個多月我就出去報很多社區中心的活動。因為自己性格較喜歡參加活動,希望讓自己有更多體驗,在過程中自己也覺得值得去做。其實小時候已覺得做義務工作很開心,中一入學就去做童軍,但做了童軍一年就覺得較沉悶,就轉去參加聖約翰救傷隊,其要求較高,有考試又有甚麼的,很多時又要當值去做救傷工作,由中二到中六都是做聖約翰救傷隊,自己的興趣一直是這方面。中六時有幸入到中文大學,多機會了,就已經預備多參加不同的活動,剛巧就參加迎新日和迎新營⋯即當時的O camp基本上大家都會參與,現在不知道情況了,以前覺得O camp是很特別的,在那幾天遇到很多師兄師姐,他們也有很多挑戰。當時師兄師姐們又參加學生會、國事學會,我從中又去參加,同時又認識了團契的弟兄姐妹。現在有時我與同學回顧(過去),當時的畫面是,我的正職,即主要身份是在范克廉樓,第二身份在飯堂或其他地方聊天,第三身份才是上堂交功課。我當時經常逃課(笑),特別是一年級時,一年級頭半年有很多不同嘗試,在當中有很多反思和啟迪。

郭教授

:

可以多談一下反思嗎?

趙善榮

:

很簡單,當時我到中大時參加學生會和國事學會,當時國事學會有很多高年級。昨天剛巧與舊朋友吃飯,當中也有國事、學生部的朋友,現在還在文化工作方面做很前線的。當時在國事學會裡,大家很強調看書和互磋。我記得我九月加入(國事學會),(成員)在談論上莊,他們邀請我上莊,當時就開始有一群朋友去交流。現在有很多朋友還認識,許寶強等等的都是當時國事學會成員,我也經常與他們交流。他們知道我是基督徒,便經常挑戰我基督教(的信仰)。我在中學階段時不認識中國的歷史,也對中國有很模糊的印象,但沒有很清晰的看法。但當(我)參加了國事學會之後,看到朋友對中國有較強烈的感情,我感到(自己)與他們是完全不一樣的看法,但我又覺得很有興趣,想認識更多中國的情況,因為當時也正值前途問題。當時大家看很多書,特別看很多傷痕文學,正值也算是中晚期了,很多朋友都在大學裡看,當時最記得特別的幾本書,像《人啊,人!》等等,都是對自己有很大的stimulation。在研習的過程中又看到中國的歷史發展,當中自己有很多的思考。其實我在一年級下學期開始參加國事學會上莊,應該做了一年,但後期我對香港的事務關注較多,當時由認識中國到關注一些本地民生的情況。一開始在香港還有禁閉式的船民營,當時是未甄別到成為難民的船民,我們便開始嘗試去服務他們,亦開始探望大角咀未上樓的移民,我們做一些這樣的社區探訪。那個階段stimulate自己去想很多問題,包括與中國之間的關係,49年以後中國的管治和歷史情況,亦開始思考香港的問題等等。加上參與中大團契,一年級下學期時有個小組,由師兄師姐帶,當時鄧偉棕是其中一個(笑),他們當時有個叫赤泥坪之友。廖成利,陳健民,陳健民沒有帶組,吳廣法,現在做律師,陳祖為等,他們那一批有些有帶組有些沒有,但在他們當中,看見他們對社會的關心,都給予我stimulation,我當時也特別去思考信仰和社會的關係。

郭教授

:

可否多談一下你思考的內容和發現?

趙善榮

:

現在回顧,由於個人性格,(我)對社會的事務⋯即society較有關注。很特別的,家中背景是父母不會關注這些事,但他給予我很大的自由度,例如小學要選擇中學,中學選擇大學,他都讓我自己選擇,修讀甚麼科目他們也沒有干預,只是support。(我)當時對社會上有需要的朋友都有關心,但那種關心只是停留在憐憫、一種愛心的關心。到大學以後,就有機會讓自己思考社會問題,不單單是表層的人有需要,在需要裡也要處理為甚麼會出現這樣的問題,為甚麼會出現受到不合理的對待?我開始思考這方面(的事情)。同時在信仰裡,青年團契讓我有一種溫馨的感覺,(信徒)互相關心support,但大學團契給予我新的視角,作為基督徒是要思考信仰和社會的關係。當時大學團契最主要是秉承整個香港學生福音運動,當時斗叔(錢北斗)提出三重職事,阿翁(翁偉業)當時在帶中大團契亦強調三重職事,跟我們查經及講道,讓我們自己去思考,原來對啊,基督徒不只是傳福音,原來宣講、教導、服侍同樣重要,過往服侍的層面是較為忽略,在基督教信仰裡原來我們要服侍我們的社區。一年級下學期時參加小組,小組當時要做一個project,就是去研究社區教會,當年我們去訪問不同香港較先鋒的教會,主要在公共屋邨,因為在公共屋邨當中,(這些教會)未必有其獨立的座堂,去訪問他們去看他們的創會想法,有些很明顯想服侍社區,有些說明因為沒有其他地方才辦一個自修室和青年中心,目的最重要是有個地方去辦事,有些背後明顯有個理念,希望透過自修室或青年中心希望去服侍社區。這令自己有更多的體驗,原來信仰裡可以有這麼不同的spectrums,我當時開始思考,除了三重職事之外,還有洛桑信約去思考,在那一年開始建立自己對社關的信念和世界觀。

接下來我二年級是84年開始談到《信念書》,引起我更深入的思考。[郭:有甚麼參與嗎?在《信念書》裡。]當時還是二年級同學,不像現在的年輕人在中學已經能參與。當時(我)知道余牧(余達心)和斗叔有小組在draft《信念書》,在城浸有一個大會介紹時,就組織同學去聽,之後在校內再一起去討論。當時在校園團契有社關小組,有辦一些活動,特別是講座,當時請了滕近輝牧師以及張慕皚,當時張慕皚已是建道院院長,兩位去談基督徒和社關,當時算是頗特別的。因為八十年代的華人教會,始終對到底基督徒應否關心社會還在思考,有些較進步的就覺得像洛桑信約般強調傳福音和社會關懷應該要並行,但很多人都只是覺得社會關係只是傳福音的一個means,甚至覺得社會關懷不是基督徒應該要做的。但當時滕院長和張院長兩個都在宗教團契裡願意分享,那一次分享有基督教的大專傳媒。[郭:《橄欖》。]沒錯(笑),《橄欖》即場去報導訪問,後來教會裡都有弟兄姐妹去更加去思考這個問題。我想變相某程度上,即在整個大潮流裡作為其中(一份子),我們當時都嘗試去鼓勵年輕的弟兄姐妹一起去思考這個問題。

接下來我二年級是84年開始談到《信念書》,引起我更深入的思考。[郭:有甚麼參與嗎?在《信念書》裡。]當時還是二年級同學,不像現在的年輕人在中學已經能參與。當時(我)知道余牧(余達心)和斗叔有小組在draft《信念書》,在城浸有一個大會介紹時,就組織同學去聽,之後在校內再一起去討論。當時在校園團契有社關小組,有辦一些活動,特別是講座,當時請了滕近輝牧師以及張慕皚,當時張慕皚已是建道院院長,兩位去談基督徒和社關,當時算是頗特別的。因為八十年代的華人教會,始終對到底基督徒應否關心社會還在思考,有些較進步的就覺得像洛桑信約般強調傳福音和社會關懷應該要並行,但很多人都只是覺得社會關係只是傳福音的一個means,甚至覺得社會關懷不是基督徒應該要做的。但當時滕院長和張院長兩個都在宗教團契裡願意分享,那一次分享有基督教的大專傳媒。[郭:《橄欖》。]沒錯(笑),《橄欖》即場去報導訪問,後來教會裡都有弟兄姐妹去更加去思考這個問題。我想變相某程度上,即在整個大潮流裡作為其中(一份子),我們當時都嘗試去鼓勵年輕的弟兄姐妹一起去思考這個問題。

郭教授

:

赤泥坪之友是在你一、二年級的時候嗎?

趙善榮

:

他們四年級時,我一年級,1982年。[郭:所以你是在一年級時就參加赤泥坪之友?]不是,他們是大師兄,我們只是有時在團契有時看見他們,聽他們的分享。[郭:所以受他們的薰陶?]可以這樣說,受他們的stimulation。因為當時我的一個組長與他們相熟,經常會(向我們)提起。我想以前在讀大學時,沒有這麼多活動、資訊和接觸,但有時看見師兄師姐當中有很特別的經驗與參與時,很多時給我們一些啟迪。譬如很簡單,我與團契的弟兄姐妹到85年左右,若我沒記錯,當時廖成利幫馮檢基忙,很多弟兄姐妹也開始思考除了關心社會以外,還可能協助一些有心人去加入建制裡。當時有很多討論,在八十年代初期時,對於基督徒⋯特別是年輕基督徒參與關心社會只是純粹做服務,還是在服務之餘,我們也要思考背後問題,要去改變制度呢?改變制度之餘,要在架構內還是架構外?架構內或架構外的參與也討論了很長時間,當時主要用劉千石的基督教工業委員會作為主要例子去討論,大家用一個case去討論,也看看會否有個別基督徒參與走入建制內,當時馮檢基就在深水埗做。當時我所理解的是,不少年輕同學,包括學生會、學生報的同學、加上團契的弟兄姐妹都有直接或間接地參與深水埗區那幾年去服侍街坊,或者直接幫手助選。[郭:直接變成馮檢基地區團隊的一員?]視乎每人不同的選擇,我自己就沒有,因為我當時在校園團契的參與很忙碌,只會間中參與一兩次活動,但我認識有朋友參與他的團隊,沒記錯是叫深水埗民生關注組,後來接著有些在深水埗不同的選區去參選,與我同年代成長的朋友。

郭教授

:

你剛才說有很多討論,你回想當時的想法是如何?

趙善榮

:

我那時與現在(的想法)一樣,這是個人選取而已。我與很多師兄師姐聊關注社會時,(覺得)關注社會單單純粹是憐憫和派東西是不足夠的,這點我很肯定,我認為當中需要思考背後的成因,特別是制度不公義的問題,但如何去改變制度不公義呢?我個人選取偏向是prefer架構外去做。因為我當時的思考,到現今仍是這樣(想),架構內的參與是重要的,但不是我自己個人認為適合扮演的角色,反而我覺得能夠保持架構外是一個獨立的聲音⋯即我當時看過很多外國的經驗和資料,與朋友分享時,也覺得這在一個社會裡是很需要的,我一直保持這個信念。譬如我87年與一群有心朋友成立基督徒關懷香港學會,當時的定位都希望在架構外發揮一種⋯即凝聚一些有心的基督徒,發揮基督徒的聲音。我們完全沒有思考過類似歐洲的基督徒去組織例如社民黨,或像德國以基督徒名義作為參政政黨。

郭教授

:

那麼你三四年級的狀況如何呢?你剛才談到二年級了。

趙善榮

:

一二年級主要在校園團契裡很積極參與週會和小組。三四年級就自己開始帶領團契,三年級做職員,四年級做團長,在校園裡推動弟兄姐妹去關心,嘗試去思考整全使命。不過其實不是用整全使命,我們強調三重職事。因為當時很多弟兄姐妹都從傳統教會來,都是很有心的弟兄姐妹,但多數認為信仰主要在教會四面牆裡,以及著重認為基督徒最主要是傳福音,很多人都思考宣教。那時我認識很多弟兄姐妹希望去宣教,特別到國內宣教,八十年代很多,有些想帶職宣教。[郭:但當時其實(國內)還未很開放。]很特別的,我感覺上八十年代初期一般香港人對中國很少參與⋯但80年代初期其實很多大學生,譬如很簡單我82年入中大,83年暑假,已經很多同學到大陸旅行一個月,因為暑假有三四個月,上去交流等等,很多人當時已經在思考,可不可能大學與社會可否有些少⋯始終可能走的步伐有點不一樣,但可能早些少。所以我同期時,到85、86年已經有很多弟兄姐妹去想這方面問題。但我自己認為除了想宣教,怎樣在教會內推動使工以外,更加要想的是,當時因為中英談判已經⋯愈來愈殺到埋身了,香港前途問題愈來愈緊逼,到底香港人,特別是香港信徒在here and now的時該究竟應該做甚麼?在85,86年我比較多思考這方面的事,以及推動弟兄姐妹去關注。基於這個基礎,我在87年剛畢業時,就與同期的弟兄姐妹,主要是中大和港大的弟兄姐妹formed了一個基督徒關懷香港學會。[郭:可否name一下主要創辦人有哪個?]核心的(成員)有我,當時中大團契的副團長吳國明,中大團契的核心成員梁大輝,陳彩蓮,也有HKU 86年團契CA的團長潘敬耀,CA Council的主席謝得恩,還有很多當時中港大團契的核心成員,不過當時進圖也是CA的成員,不過他主要負責《橄欖》那邊,沒有參與(到我們當中),還有另外一些法律學院的弟兄參與,現在他們仍然很關心,不過有些自己開律師樓很忙,有些在建制裡扮演很核心的角色,但都還很關心這方面的事,大家互相交流,所以這也是很特別的經驗。

郭教授

:

可否談一下整個基關會醞釀發起的重要事件、人物、時間?

趙善榮

:

主要的大背景有兩方面,第一是香港的前途談判,引起大家思考,怎樣去回應當時的局面。另一個大背景是在中大港大團契那幾年,大家很認真去思索,作為一個基督徒怎樣去回應這個時代。大家的做法有少許不一樣,中大團契的弟兄姐妹大多嘗試去做一些實踐探討,港大那些聽說主要在思維上作前衛的探討,但大家都在當中嘗試去思考這個問題。同時基於FES學生福音團契的網絡令中港大團契和其他院校的團契有機會走到一起。當86年我畢業後,剛開始去討論公安法的修訂,即公安條例的修訂,我覺得這對香港社會有很大影響,於是一群有心的弟兄姐妹走到一起,加上當時FES⋯我重看整個香港社關參與裡,學生福音運動是很重要的一環,雖然不是直接去參與,但在當中對不同年代的弟兄姐妹有重要的啟迪作用,鼓勵和推動弟兄姐妹去思考整全使命的角度,令到我們不只局限在教會事務上,也多想不同社會事務和關注。

郭教授

:

所以其實FES有推動基關會的成立?

趙善榮

:

有,某程度可說是協助。我現在一直都有參與FES的工作,去幫忙。FES很強調學生主導,當時也是,有幹事的參與,但主要的討論在同學,當時兩大團契的核心成員都有參與,大家都習慣主要都是我們自己去談,同工很好來幫忙,arrange到⋯譬如我們87年那時差不多一個月⋯每月有幾晚在當時FES大專部團室裡借個地方討論到通宵達旦,試過很多次。因為大家畢業後都放工,從七、八點開始討論到十一點、十二點,因為地方方便,試過一次出一份聲明,一直做到半夜,不過是很特別的。因為當時教會開始對社會問題有關注,但真的用行動去回應仍未是常態。特別當時出聲明,現在看出聲明只要你肯和願意就能出,但當時出聲明覺得是頗特別的事。始終在大學畢業的同學可能大家在大學都習慣了討論和寫作,一起就公安法去draft聲明,找不同的朋友去聯署出錢。第一個較為公開的行動是當時在《明報》登一份聲明,如果你需要我晚點去找,應該有機會找到。[郭:(我)很想要這個(笑)。]就公安法登了聲明,就當時而言是較為特別的,尤其是基督徒的身份就公安條例發聲。由這個參與經驗,接著整班剛畢業和仍在讀三四年級的弟兄姐妹都覺得,如果要強化對社會的回應就不能散兵游勇地回應,而是成立一個組織。所以我們經過大半年借用FES的(地方)討論,在87年就正式成立自己的組織。[郭:幾月?記得嗎?]大約在是8月左右,要看看,應是87年8月。[郭:如果我這樣說,其實是公安條例修訂引致你們有此行動,我能這樣說嗎?]應該這樣說,當時的社會環境引致我們有一群弟兄姐妹走在一起,而公安條例是其中一個觸發點,即一個具體事件。因為如果沒有一個大土壤,只有一件具體事件很難(觸發),就整個前途談判、主權移交,現在的主權移交就政治不正確,但當時到底是否主權移交也在討論當中。在這樣的大環境裡,大家都覺得要嘗試針對(當時情況)回應。恰好87年時公安法這件事件成為大家覺得很值得去關注,從而作為一個引發點讓我們嘗試以具體行動去回應。當我們做了具體行動去回應以後,更加覺得我們不只是一件ad hoc的事件,而是要凝聚更多有心的人,大家覺得要由一個ad hoc的回應,成為一個長遠的,較能凝聚人的一個組織回應方式。

郭教授

:

成立(基關會)以後,若你回顧基關會這麼久的一段時間,你會將自己參與(劃分)具體的時期或分野,或路標性的事件或人物劃分嗎?你有這樣的想法嗎?還是有你有其他回顧和參與的想法?

趙善榮

:

我自己個人與基關會的參與很緊密,但也不是完全相同。就基關會的參與,或是我個人一直社關路程的參與⋯如果你說思考⋯很感謝你邀請我作訪問,昨日收到題目時⋯[郭:你再想過(笑)。]今天嘗試去思考,雖然很短時間,只有約半個小時的思考(笑)。但我回想自己在整個人生旅程裡,信仰與社會參與的關係,我不會用一些所謂回應事件(去劃分),事件很多是ad hoc或斷裂式的,甚至用運動我也不⋯譬如你推動學生福音運動,這是參與和推動,可以勉強用運動這個字眼去形容,但我更加覺得⋯即我個人認為自己在社會參與裡,其實我⋯我不敢用召命這個字眼,但我覺得可以說是一個職事,因為某程度上社會參與已經是我生命裡一個很主要的部分。譬如很簡單地說,我畢業後雖然有在私營公司裡工作,但我很多時間都去參與很多不同的基督教的關社組織,基關會我做了很長一段時間的執委,另外是香港基督徒學會,我當時也做了十多年的理事,它是三年一任,我做了三、四屆,時代論壇也有參與,回看今年剛巧做了第十年的董事,做主席也踏入第五年了,FES也一直有參與,有幫忙做董事和主席。其實有其他機構邀請過我參與,但我一般有興趣參與的都是與社關有關的基督教機構。我覺得(社關是我)工作、生活當中的其中一部分,而不是工作、生活以外的一部分。所以當我⋯等一下有機會再分享,我03、04年去思考時,由純粹本地事務再到global的層面時,例如創立社企時,都是實踐我信仰關心社會的其中一部分。所以我自己看,可能與其他兄姐、教牧長者有些不一樣,他們的信仰(集中在)教會牧養或者某崗位上,然後社會參與可能是某時段的某些事。[郭:做過一些事情這樣吧。]對,但對我而言,這幾年重新思考,社會參與重要的不是為推動某些事件,特別近這十年我覺得⋯這可能是我思維的一些改變,以前我讀書時代⋯希望不要嫌我說得太長(笑)。

郭教授

:

不會,這是你的故事,你說得愈多我愈高興。

趙善榮

:

學生時代我參與國事,其實也很受Marxism影響,當中一直在思考。到畢業之後,特別有時參與基督徒學會時有機會接觸解放神學時,這是一個給自己很大的stimulation。雖然我對自己的定位是福音派信徒,但解放神學強調practice,即透過實踐⋯再從中重新反思、結合理念和世界觀等等,與福音派的系統神學傳統很不一樣。實踐亦很強調⋯特別是馬克思主義對社會進行判批,而且不只是認知社會,還要改造社會,這些都給予我自己很多的stimulation。八十和九十年代時,(我)主要關注在制度上的推動和改變,民主制度⋯特別當時中英聯合聲明談完,再草擬基本法,然後回歸,當時對民主制度的關注,特別是八九民運的參與。八九民運之後,我當時很深信一件事,就是要推動人權運動,在香港和中國裡。那幾年(我)投放了很多心血,主要都是制度、架構、法例方面的改變,到97以後是一個,某程度而言頗大的改變。我不知道(你)與其他受訪者傾談的時候,他們有沒有這種想法,因為97前推動人權運動,我算是較先鋒的,因為我當時參與香港人權聯委會都已經開始到聯合國做一些lobbying,也出一些報告,去推動政府關注(人權),還有其他方面的參與。但整體而言,特別到了96,97年,(我)慢慢有一種殉道的心態。[郭:為甚麼呢?]其實我覺得這個很值得去探索,未必算是完全殉道,但是一種預料會受逼害的心態。因為90年代時,我覺得香港教會很好,為甚麼呢?我經常覺得,生於苦難,死於安穩,當時九十年代的香港教會有一個很大的危機感,源於思考未來怎樣去實踐信仰,所以當時看潘霍華的《追隨基督》成為顯學,我很快看過,現在都忘記了。始終大家都覺得⋯至少都懂說基督不是一個廉價恩典,而是一個重價恩典等等。不論前衛的教會也好,保守的教會也好,大家都預料到要受苦了,當時很多教會都會想細胞化或家庭化,預算教會會被封盤。如果(信徒)要繼續認真實踐信仰,一定或多或少會面對逼害。即大家都有這個預備,有很多朋友不想面對這些時,也有人選擇移民,我是完全尊重的,每個朋友都可以決定自己未來人生的路程。當時不少教會領袖都選擇移民,而留下的人都預備⋯可以說受逼害情意結預備出現(笑)。

郭教授

:

為甚麼95,96年有這種感覺?

趙善榮

:

最明顯始終⋯89年後,大家都很害怕。91、92年尚算遠。我自己回想,95,96年(人們)就開始覺得真的殺到身邊了。當時也開始看見中方官員車毀人亡,魯平他們經常出來罵⋯當時大家都覺得97後的情況會更惡劣。當時也有談整個立法會不能夠直通車⋯我還記得97年6月30日,我站在立法會門外看著Martin他們在二樓談天,分享過後大家離開,當時還下著大雨,整個環境讓人很悲情,當晚遇到很多朋友都覺得很悲情。我看見有幾個立法會議會都認識的,一起搭地鐵時大家都有種很大失落感。但很吊詭,97年7月1日沒甚麼事,7月2日劉千石他們決定辦一個遊行,印象很深刻,我與李卓人他們在維園外參加遊行,當時大家在當中還是很掙扎,日後到底還能繼續嗎?Turn out的是大家都能去,若我沒有記錯有兩、三萬人,很多人願意走出來。之後那幾年的發展讓人覺得,之前認定的很多事情(如)遊行集會不能再做、不能再上街、失去新聞自由、教會被封鎖,好像完全沒有出現。反而到98,99年,我自己個人覺得,不知道他人怎麼想,其實我有種茫然,好像以前預期的事情沒有發生,反而有點歌舞昇平。其實某程度上是一個頗大的思想上的危機,雖然當時都有繼續關心其他事件,但言論自由、新聞自由沒那麼逼切,忽然間,到底我應該關心甚麼呢?當時我有繼續關注⋯現在很大爭論,當時(我們)與天主教正義和平委員會一起關注家庭團聚,即一百五十人那個⋯後來去到終審法院和釋法,當中強調每個人都有家庭團聚的權利。之後幾年好像沒有甚麼政治事件,更多的是民生事件,98年開始金融海嘯,2003年沙士等等。那幾年,特別98,99年有一種失落,不是說甚麼特別失落,而是原本裝備好預備好,誰知用不著,完全沒有事發生,反而是歌舞昇平,之後就安逸的(過生活)。但當在回想,當時思考的情況沒有出現,但原來二十年之後就出現了,但現在我們完全沒有預備,也在當中不斷被慢慢溫水煮蛙,以前所想的防線就慢慢失落了。這是一個頗特別的片段。

如果你說就著整個社會參與,第一個階段較為是制度、法例,很多時我們推動人權運動是以個案為切入點,然後改變制度和法例。雖然我們很關注具體個案去聲援等,但除了針對個案之外,當中也要透過個案,譬如良心犯,在當中具體去聲援去支援,可以令其他類似的情況,如被剝奪人權和自由的朋友得到改善。但到97,98年後,經過我剛才所提到的思考的空間,我開始嘗試再想另一個問題。以前解放神學給我的養份主要是改變制度,特別針對社會和經濟不公義,我開始思考一個問題,當時亦看了很多social science的書,開始在想,除了看得見的制度和politics的參與之外,即架構的制度之外,也要注重生活政治,開始思考如何在日常生活裡去改變。觸發點是1999年的一件事,讓我開闊眼界。96,97年時當時有朋友sent email給我聯署一個聲明,是個免債聲明,在離家行動那裡。第一次接觸感到,嘩,天方夜譚,為甚麼不用還債,就繼續接觸。到1999年時,當時開始香港有些較為基進的左翼團體探討全球化的問題,去聲援外國在西雅圖的會議。[郭:世貿會議。]對,第一次在西雅圖開。當時很新的事是,原來貿易自由化和資本主義帶來這麼多問題。在九十年代時我已經開始關注農民工⋯主要是⋯[郭:大陸的嗎?]對。當時(我)覺得主要是讓他們認識自己的權利,較少在全球的角度去⋯[郭:你剛才說的是潘毅?]對,他們那班的朋友。他們很多都讀社會科學,陸德泉等等。[郭:剛才你說你接觸到一群左翼基進,然後去西雅圖,也是他們嗎?]不是,左翼的朋友沒有去西雅圖。當時一個叫全球化監察的組織,現在香港都還有參與,只是很邊緣化,譬如區龍宇他們那批人。其實以前也是的,九十年代時我有參與很多人權運動和社會運動,當中有一個組織叫四五行動,現在大家都熟悉長毛,當時叫四五行動除了是(關注)四五事件外,很多時是四個人或五個人的聲明,這是題外話。

如果你說就著整個社會參與,第一個階段較為是制度、法例,很多時我們推動人權運動是以個案為切入點,然後改變制度和法例。雖然我們很關注具體個案去聲援等,但除了針對個案之外,當中也要透過個案,譬如良心犯,在當中具體去聲援去支援,可以令其他類似的情況,如被剝奪人權和自由的朋友得到改善。但到97,98年後,經過我剛才所提到的思考的空間,我開始嘗試再想另一個問題。以前解放神學給我的養份主要是改變制度,特別針對社會和經濟不公義,我開始思考一個問題,當時亦看了很多social science的書,開始在想,除了看得見的制度和politics的參與之外,即架構的制度之外,也要注重生活政治,開始思考如何在日常生活裡去改變。觸發點是1999年的一件事,讓我開闊眼界。96,97年時當時有朋友sent email給我聯署一個聲明,是個免債聲明,在離家行動那裡。第一次接觸感到,嘩,天方夜譚,為甚麼不用還債,就繼續接觸。到1999年時,當時開始香港有些較為基進的左翼團體探討全球化的問題,去聲援外國在西雅圖的會議。[郭:世貿會議。]對,第一次在西雅圖開。當時很新的事是,原來貿易自由化和資本主義帶來這麼多問題。在九十年代時我已經開始關注農民工⋯主要是⋯[郭:大陸的嗎?]對。當時(我)覺得主要是讓他們認識自己的權利,較少在全球的角度去⋯[郭:你剛才說的是潘毅?]對,他們那班的朋友。他們很多都讀社會科學,陸德泉等等。[郭:剛才你說你接觸到一群左翼基進,然後去西雅圖,也是他們嗎?]不是,左翼的朋友沒有去西雅圖。當時一個叫全球化監察的組織,現在香港都還有參與,只是很邊緣化,譬如區龍宇他們那批人。其實以前也是的,九十年代時我有參與很多人權運動和社會運動,當中有一個組織叫四五行動,現在大家都熟悉長毛,當時叫四五行動除了是(關注)四五事件外,很多時是四個人或五個人的聲明,這是題外話。

郭教授

:

你有參與四五行動?

趙善榮

:

我沒有參與四五行動。但當時(我們)經常針對很多人權事件與基督教組織一起,我們發起,與正委會一起,我們不是四五行動,但都是十個人左右。一般行動有五至十個人左右去新華社,就很多中國特別是違反宗教自由和人權的事件去作聲援。因為當時的社會氣氛,很少人有這種行動,變相只有幾個人的聲明也會有很多傳媒報導,包括電視台。題外話就是,當時左翼的聲音可以透過這類事件可以有機會表達。同時某程度就是當時我參與社關的時候,很多時群眾的base不多,但當時基關會、正委會、愛民會也有,以及天主教的一兩個組織,差不多有四五個宗教組織發聲明,都受到社會的主要傳媒去關注這些聲音,也覺得值得去報導,使市民都去關注事件。[郭:所以你都是基關會的身份,而不是其他身份?]當時多數都是,因為當時很多朋友也當我是聯席的發言人的身份,基關會是其中一個。因為我當時有參與基關會,亦有參與基督徒學會。

郭教授

:

你可以談一下你在學會的時段、在基關會的時段、以及在人權聯委會的時段?

趙善榮

:

其實都是差不多overlapped的。基關會在87年已經參與,一直參與到2007、08年左右開始忙的時候就淡出,期間全部每一年都有做執委。到香港基督徒學會⋯其中在香港基督教裡一個很佩服的人物就是郭乃弘牧師,我覺得他的胸襟和視野很廣闊。我還是年輕人時,他已邀請我成為香港基督徒學會的其中一個永久會員,然後機緣巧合,好像92、93年左右,因為他們是用會員選的,就開始成為其中一個理事會的成員,每三年一屆,陸續做了三、四屆,即在這麼多年裡。剛剛對上最接近的一次應該去年那三年⋯即2015-17就完成對上一個三年任期,所以香港基督徒學會都一直有參與。[郭:所以你到現在還有參與學會?]有。[郭:相反基關會就淡出了?]基關會也有參與,基關會以前就很核心參與,特別是創會頭十年,那個密度是差不多每個星期都要開會,學會的參與就一直只是就不同活動參與,其他基督徒組織也是,相對上參與的時間不會太多。

郭教授

:

人權聯委會呢?

趙善榮

:

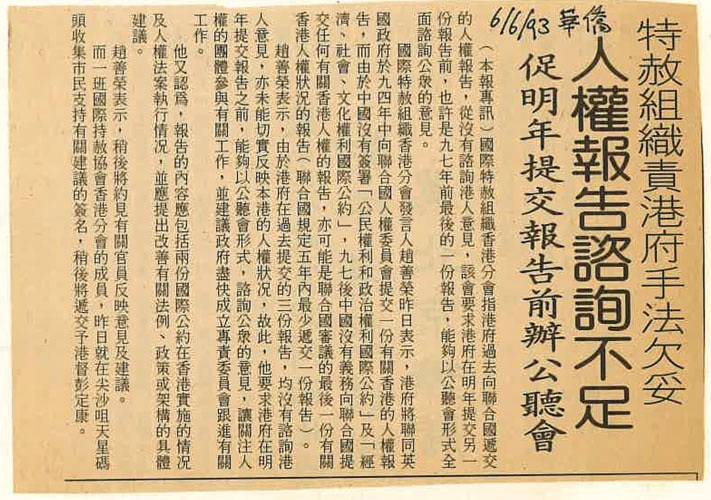

1988年就成為創會會員,當時主要是SoCo,即社區組織協會、天主教正義和平委員會、基關會,另外有幾個不同的宗教組織去參與,由1988年開始至1998、99年左右,人權聯委會較為特別的,因為當時有些成員、團體的外國連繫較為強,現在這些外國聯繫就好像較為⋯[郭:是個大問題(笑)。]但當時一路在當中,宗教團體與外國聯繫很強,正委會是其中之一,在全球不同地方都有自己的正委會。當時人權聯委會剛成立時,我不是太肯定記得,當時正委會的秘書長應該都是Patrick擔任,姓余的,現在成為北愛爾蘭的人權委員會的負責人,九十年代中期(他)移民到北愛爾蘭,當時接著的是阮美賢等等,當中大家透過這些network與外國有較多接觸。當時據我的理解,一般的NGO與外國接觸不多,以及除了人權聯委會之外,工會與外國接觸會較多。Even很多專業人士與外國的network也不強,但人權聯委會相對上在這方面透過很多,特別宗教NGO的協助,可以運用到很多外國network,特別很多聽證會,都能對香港政府施壓。譬如特別90年代初期,有幾次在UN⋯因為當時英國簽署了《經濟社會文化權利國際公約》,它需要每五年就香港的情況提交報告,我們趁它提交報告時,就到UN的公聽會上,其中有一次他們讓我們有發言,(我們)也提出了公安法和很多法例反人權的情況。Turn out回來後,政府也做了些事情,當時彭定康來的時候,實際有作出回應,我們經常說他推動人權教育是不足的,但他回來後又用了幾千萬作一個基金去做,當時政府願意去聽國際的聲音,但現在就困難了。人權聯委會的參與我自己到98,99年就較沒有參與了。如果就這階段而言,無論基關會、CI、人權聯委會、當時我也參與了愛民會,有幾年我也幫忙做執委,當時郭乃弘牧師也有參與,像剛才所提及,也是針對制度等等。

嘗試跳去第二個層面,我害怕再講就(笑)⋯[郭:不要緊,你可以繼續講的(笑)。]到98,99年的思考之後,我嘗試多思考資本主義的問題。特別當時開始接觸關於⋯以前看馬克思主義看傳統馬克思,或最多看青年馬克思主義,但之後即九十年代中期,開始多看法蘭克福學派,也受Habermas的思想(影響),看他的書。後來更開始接觸更多的是文化研究,開始覺得制度對社會的影響很重要。但因為當時出現一個情況,也可能是整個大環境,當時外國開始討論,就是九十年代末的一個非意識形態化。因為當時出現一個問題,在西方無論民主黨或共和黨上台,或者英國無論工黨或是保守黨上台的分別都不大,當時貝理雅上台提的第三條路,都是為資本家服務,所謂傳統的政黨架構都是這樣。開始反而去思考是⋯以及當時看過一本書,好像叫企業購買國家,總之就提及企業已經大到⋯國家已經越來越沒有地位,這能看到新自由市義,強調對政府施政私有化,將工人服務市場化,變相政府政策對人民的影響越來越少,不過(這情況)在西方,香港沒有。但這觸發自己思考,如果我們繼續關心社會⋯特別在98、99年那幾年,香港的情況我覺得是一種非政治化。那幾年很特別,可能最惡劣的情況沒有出現,大家都覺得經濟問題較為是大問題,就業、民生等,但政治issue大家都沒有怎樣關注。這令我思考,到底未來應該有甚麼值得關注。這也與信仰有關,當時在想,除了要改變制度,也思考環保運動等等,是在日常生活裡實踐信仰。這是題外話了吧,我經常與朋友聊到,解放神學好不好,不要緊,覺得它一無是處不要緊,但它提到一件事,我們真的要嘗試去改變世界。有朋友覺得這不是基督教信仰,尤其近年很強調let church be church,或者要活出另類的群體,容讓我提這樣一個挑戰,我完全接受的。

但如果你說let church be church,要有另類的群體,很簡單,資本主義強調的價值,教會是完全跟隨的,要看人數和功效等等。如果我們真的能活出另類群體,要更加有⋯我不是要去刻意增加影響力,但在裡面建設要更加真實,但好像又做不了。這是題外話而己,但當時我開始思考如果我要嘗試社會參與時,要在實際生活裡推動改變,所以在過往十多年,我較多嘗試探索,在香港裡鼓勵⋯無論是信徒,特別年輕人,嘗試去活出another world,另類的生涯可能。因為現在在香港⋯我很buy葉青華用Paul Tillich的觀念,解魅是很重要。因為情況就是就算你不關心中港關係,中國是否一黨專政等等,但你實際生活在香港,特別香港是一個晚期到再晚期資本主義的思想影響時,我覺得作為一個人已經很艱難,基本人的價值已經難去持守⋯你若不去突破,就變相⋯即我覺得這是一個頗大的挑戰。所以對我而言,過往十多年裡⋯政治事件有參與的時候,行動我當然會參與,譬如很簡單,雨傘運動我有參與,不是走到最前線但也是第二第三線,九二八我會在當中參與,龍和道我就⋯和理非不會在前線,但整晚都會陪伴他們,我也有參與這些事件,但這些個別事件對自己而言認為不是最重要。最重要是十多年裡我嘗試在日常生活,在不同層面所推動的價值觀,這是我自己認為在這十多年裡,實踐社關中其中一個最重要的(部分)。

嘗試跳去第二個層面,我害怕再講就(笑)⋯[郭:不要緊,你可以繼續講的(笑)。]到98,99年的思考之後,我嘗試多思考資本主義的問題。特別當時開始接觸關於⋯以前看馬克思主義看傳統馬克思,或最多看青年馬克思主義,但之後即九十年代中期,開始多看法蘭克福學派,也受Habermas的思想(影響),看他的書。後來更開始接觸更多的是文化研究,開始覺得制度對社會的影響很重要。但因為當時出現一個情況,也可能是整個大環境,當時外國開始討論,就是九十年代末的一個非意識形態化。因為當時出現一個問題,在西方無論民主黨或共和黨上台,或者英國無論工黨或是保守黨上台的分別都不大,當時貝理雅上台提的第三條路,都是為資本家服務,所謂傳統的政黨架構都是這樣。開始反而去思考是⋯以及當時看過一本書,好像叫企業購買國家,總之就提及企業已經大到⋯國家已經越來越沒有地位,這能看到新自由市義,強調對政府施政私有化,將工人服務市場化,變相政府政策對人民的影響越來越少,不過(這情況)在西方,香港沒有。但這觸發自己思考,如果我們繼續關心社會⋯特別在98、99年那幾年,香港的情況我覺得是一種非政治化。那幾年很特別,可能最惡劣的情況沒有出現,大家都覺得經濟問題較為是大問題,就業、民生等,但政治issue大家都沒有怎樣關注。這令我思考,到底未來應該有甚麼值得關注。這也與信仰有關,當時在想,除了要改變制度,也思考環保運動等等,是在日常生活裡實踐信仰。這是題外話了吧,我經常與朋友聊到,解放神學好不好,不要緊,覺得它一無是處不要緊,但它提到一件事,我們真的要嘗試去改變世界。有朋友覺得這不是基督教信仰,尤其近年很強調let church be church,或者要活出另類的群體,容讓我提這樣一個挑戰,我完全接受的。

但如果你說let church be church,要有另類的群體,很簡單,資本主義強調的價值,教會是完全跟隨的,要看人數和功效等等。如果我們真的能活出另類群體,要更加有⋯我不是要去刻意增加影響力,但在裡面建設要更加真實,但好像又做不了。這是題外話而己,但當時我開始思考如果我要嘗試社會參與時,要在實際生活裡推動改變,所以在過往十多年,我較多嘗試探索,在香港裡鼓勵⋯無論是信徒,特別年輕人,嘗試去活出another world,另類的生涯可能。因為現在在香港⋯我很buy葉青華用Paul Tillich的觀念,解魅是很重要。因為情況就是就算你不關心中港關係,中國是否一黨專政等等,但你實際生活在香港,特別香港是一個晚期到再晚期資本主義的思想影響時,我覺得作為一個人已經很艱難,基本人的價值已經難去持守⋯你若不去突破,就變相⋯即我覺得這是一個頗大的挑戰。所以對我而言,過往十多年裡⋯政治事件有參與的時候,行動我當然會參與,譬如很簡單,雨傘運動我有參與,不是走到最前線但也是第二第三線,九二八我會在當中參與,龍和道我就⋯和理非不會在前線,但整晚都會陪伴他們,我也有參與這些事件,但這些個別事件對自己而言認為不是最重要。最重要是十多年裡我嘗試在日常生活,在不同層面所推動的價值觀,這是我自己認為在這十多年裡,實踐社關中其中一個最重要的(部分)。

郭教授

:

所以譬如公平點,會否也是你的思路裡走出來?

趙善榮

:

對,很重要的。公平點作為一個推動消費者運動,一個良心消費運動。很簡單,我覺得教會思考一個問題,我們會覺得可以討論很多理念的東西,一些較前衛教會亦討論關於公平、正義的問題,基督徒去關心社會。但在我們日常生活當中,消費⋯即日常生活佔我們整個基督徒生命中很大的部分,教會願意放很多時間去思考職場神學,職場是重要,但日常生活比職場也不遑多讓,為什麼我們將日常生活這個領域放棄?為甚麼我們不是真的去鼓勵弟兄姊妹在日常生活,特別是消費層面有較多倫理角度上的思考?這方面歐洲有很多,其傳統就是你買東西如何買,基本上是信仰實踐的重要一環,但香港不怎麼覺得,去百佳買東西沒有甚麼問題。譬如很簡單,以前我不知道,但雨傘運動後我看到三中商對出版的控制,這是間接打壓言論自由和出版自由,它不需立甚麼法例,只需要用三中商聯合出版,讓獨立(書店)營運不了時,就已經是某程度上限制言論自由。但我們作為市民或作為信徒,其實日常生活裡購買,其實我們可以助長這事或反抗這事。所以雨傘運動以後,我就完全不再到三聯、商務和中華買書,我買的都是基道、FES、突破、或者序言等等。這些都很重要,我愈來愈發覺得社會參與的實踐是日常生活價值觀的transform,而這些你看上去與以往推動制度改變沒有甚麼直接關係,但從社會科學的角度來看,這更加是生活政治的實踐,更加對於我們而言影響很大。

郭教授

:

剛才你說想重談八九六四的狀況,當時到底發生甚麼事,對你(有甚麼影響)?

趙善榮

:

89年民運時,我剛畢業。青年人當然很熱血,四月開始從電視上看見時,已經很留意,接下來與大學讀書的朋友一起關注,開始已經到新華社外面參與聲援。接著518、519,若沒有記錯應該519時李鵬宣佈戒嚴,520就八號風球,我們出去上街,之後覺得不能停留在香港,當時(我)與朋友去了北京,只去了幾天,因為當時還要工作,在六月頭回來了。[郭:你是以個人身份去嗎?還是機構的身份?]個人身份。但當時很多大學同學,即有些朋友⋯鳳屏當時也在北京,很大中大學生會⋯昨晚吃飯的朋友,(當時)很多都在北京。當時機緣巧合,有些剛出來工作,在做China trade⋯大陸上有很多記者、同學。上去其實不代表甚麼,只是反映一路關注(的過程裡),感覺到不能這麼離身,而要投入。所以我覺得八九的學生民主運動不只是國內的事,是香港⋯尤其是香港當時那一輩人在參與中的民主運動,雖然其主體在中國,但那一輩的香港人也在參與當中。八九民運完結之後,對我的生命也有很大影響,(我)決定有更多時間參與(社關),所以當時基關會開始凝聚更多的朋友。

我們的參與有幾方面,九十年代開始推動人權運動。因為當時大家較少討論這個問題,human right這個字眼在香港沒有很多人認識和應用,我們做了很多功夫,出書、辦很多講座。當時的講座有談到中國和一些不同的人權觀念。[郭:是基關會辦的?]基關會和一些團體合作,頗很特別的。因為當時的基關會是超級小型的,但90、91開始辦過幾次的研習課程,每個課程好像是十次,都有二、三百人報名,還要付費的。這反映很多八九後,很多信徒很希望去了解情況,了解中國,了解香港,了解信仰和中國之間的關係。當時主流教會較少去⋯即八九的時候,不少教會也有出聲明去回應,但事件過後,就不再去跟進。基關會在當時的空隙裡做了一件事,就是可以令有心的朋友凝聚在一起探討。除了辦課程,也有些行動,與其他宗教團體一起。其實人數很少,但亦能在社會上發出聲音,當時有很多人權調查侵犯的事件,而且國內有宗教自由的事件,傳媒都有報導。

我們的參與有幾方面,九十年代開始推動人權運動。因為當時大家較少討論這個問題,human right這個字眼在香港沒有很多人認識和應用,我們做了很多功夫,出書、辦很多講座。當時的講座有談到中國和一些不同的人權觀念。[郭:是基關會辦的?]基關會和一些團體合作,頗很特別的。因為當時的基關會是超級小型的,但90、91開始辦過幾次的研習課程,每個課程好像是十次,都有二、三百人報名,還要付費的。這反映很多八九後,很多信徒很希望去了解情況,了解中國,了解香港,了解信仰和中國之間的關係。當時主流教會較少去⋯即八九的時候,不少教會也有出聲明去回應,但事件過後,就不再去跟進。基關會在當時的空隙裡做了一件事,就是可以令有心的朋友凝聚在一起探討。除了辦課程,也有些行動,與其他宗教團體一起。其實人數很少,但亦能在社會上發出聲音,當時有很多人權調查侵犯的事件,而且國內有宗教自由的事件,傳媒都有報導。

郭教授

:

所以基關是集中關注人權的議題,還是最初不打算這樣的,是八九以後才(有)這樣(的轉變)?

趙善榮

:

87年成立時(是)根據公安法,由公安法延伸到針對人權問題。人權問題也是基關會成立時其中一個頗核心關注的問題,人權與民主,而且有些公共政策,但公共政策相對不是我們的強項,但當時也有朋友關注教育和社會福利的問題。有些做教師的朋友,有些是做社工的朋友,但當時民主和人權是我們關注最多,也是當時的社會情況,當時的社會情況(是)很多政黨或政治團體紛紛開始出現,這是八十年代是很少有的,但多數關注民主問題,或公共政策的問題,但針對人權方面的(團體),就不是太多。所以我們在當中有較為獨特的角色,當時常說廖化作先鋒,其實我認識很少,社會對這問題較少討論,積極的朋友也只是在某個圈子內談論。

譬如很簡單,93、94年時,我提出一個讓香港人自由選擇國籍的權利,(這想法)怎樣來的呢?根據中國國籍法,你在香港一定是中國國籍,就算你有加拿大籍回來都視你為中國國籍。其實我們的認識很少,很多法律學者像Martin(李柱銘)他們有深入研究過,我們也問過他們意見,但他們沒有特別在公眾面前去討論這個問題,主要是他們法律研討會裡討論過一兩次,我們就將問題引入公眾的論題。我們當時看這問題時,大家都覺得這問題重要,但沒有團體去提起,我們提起以後引起社會頗多的討論,接下來城市論壇和報紙都有討論。我們未必是很expert,雖然也有些律師,但他們沒有關注到人權,我們只是大家嘗試多看資料,多了解,但(我們)發聲時剛剛好touch到社會裡⋯大家都覺得應該要關注,但之前沒有關注到的事項,所以能引起社會上頗大的回響。不單止這個,有幾個人權事例也是這樣情況。所以在那幾年裡,我們的重點較放在人權方面,即我個人而言,基關會還有其他人關注教育的issue,因為我們很多教師,也有些關注社會福利。但就我個人而言,我較關注人權問題。除了剛才提到的組織參與之外,我們在那個年代還有參與AI的工作,即國際特赦,也代表過國際特赦去過幾個不同的亞洲國家負責去談死刑,即主要談香港的情況,死刑或香港的言論自由等等。

譬如很簡單,93、94年時,我提出一個讓香港人自由選擇國籍的權利,(這想法)怎樣來的呢?根據中國國籍法,你在香港一定是中國國籍,就算你有加拿大籍回來都視你為中國國籍。其實我們的認識很少,很多法律學者像Martin(李柱銘)他們有深入研究過,我們也問過他們意見,但他們沒有特別在公眾面前去討論這個問題,主要是他們法律研討會裡討論過一兩次,我們就將問題引入公眾的論題。我們當時看這問題時,大家都覺得這問題重要,但沒有團體去提起,我們提起以後引起社會頗多的討論,接下來城市論壇和報紙都有討論。我們未必是很expert,雖然也有些律師,但他們沒有關注到人權,我們只是大家嘗試多看資料,多了解,但(我們)發聲時剛剛好touch到社會裡⋯大家都覺得應該要關注,但之前沒有關注到的事項,所以能引起社會上頗大的回響。不單止這個,有幾個人權事例也是這樣情況。所以在那幾年裡,我們的重點較放在人權方面,即我個人而言,基關會還有其他人關注教育的issue,因為我們很多教師,也有些關注社會福利。但就我個人而言,我較關注人權問題。除了剛才提到的組織參與之外,我們在那個年代還有參與AI的工作,即國際特赦,也代表過國際特赦去過幾個不同的亞洲國家負責去談死刑,即主要談香港的情況,死刑或香港的言論自由等等。

郭教授

:

是甚麼因緣讓你參與到國際特赦?

趙善榮

:

最主要的情況是當時沒有太多團體關注人權,88年時我們首先去談,我們就出了人間的《人權綠皮書》等等,當時諮詢是請陳文敏幫忙給意見。但當時的學者主要集中在寫文章,較少如偉聯你們(現在)這樣,或陳文敏現在較會外出與公眾講,但當時的氣氛(笑)⋯[郭:我們也會寫文章的(笑)。]學者和法律界的人士很少走到公眾裡,我們作為民間團體就向公眾推動(人權)。變相很多活動會接觸AI的朋友,他們有時邀請我參與,我也幫他們當了幾年副主席,他們也幫我們成立了人權教育基金,當時政府也有推動。機緣巧合下,政府推動時,Benny(戴耀廷)當時也在公民教育委員會裡,這一個人權教育小組,當時(我)也有參與,從而認識。機緣巧合就是我不是讀法律出身,(只是)公餘有興趣,加上機構裡也有法律的專才提供意見,我可以接觸很多前輩和朋友,我又覺得這件事很值得關注,所以那幾年就較為很集中地去做。(我)發覺集中時都是有果效的,我在當中能把issue帶出社會,得到關注,或多或少也能做到些事情。當時97前有些很大問題的法例更改了,包括現在的社團條例是改了的,但最後立法會全部都調轉來,[郭:全都恢復了。]有些不只是恢復回來了,還更惡劣,但我們始終能推動,至少令到當時的立法局,以及當時的港英政府覺得,在臨走前應該做些事情。

郭教授

:

剛才談及了你很多關於社關的事情,如果你回顧自己基督徒的經驗,兩者結合起來,你有甚麼想分享呢?

趙善榮

:

我覺得在我成長當中,亦有人文關懷的情懷。基督教信仰主要讓我在世界觀和理念建構裡⋯譬如基督教信仰也強調要關心受欺壓的人,給最小的小子一杯涼水等等,對我整個價值觀的建立(有幫助)。接下來在當中為甚麼有動力去參與,那種passion我想是從我的宗教經驗裡來。在三十年不同的參與裡,很多場景裡都有些特別的宗教經驗。譬如很簡單,六四時很多活動令我很感動,完全控制不了流淚。有些就是關注無家者時,有些場合裡感受到⋯特別有一次是一個無家者辦喪禮的感受也很深。當自己回顧這些片段時,我的理解不只是宗教經驗,也是參與的動力。第三方面也很重要,信仰也給予我盼望。那種盼望是,為甚麼我一直參與事件?個別參與事件,很簡單,譬如雨傘運動作為一個事件時,很多朋友還是很不屑去看,但如果認真去看時,可以說是失敗告終,可以很負面⋯雖然大家仍未很詳細的去檢討⋯但若我們單看一件事件,可能很多事件都是失敗多於⋯即不是真能爭取到甚麼。但我的基督教信仰給了我一個承載的體系,我覺得始終對終極有盼望。雖然今天我看到六四經過三十多年,十多廿年前已經說要平反,但一直以來都還未平反,現在甚至更加惡劣,不只是未平反,甚至還能否反對一黨專政都可能喊不出來。即不單沒有進展,可能更加是倒退。若看客觀情況好像很惡劣,但我始終覺得該事若值得去做,是對的,我就會堅持下去,在這當中信仰給予我很重要、堅持的動力。雖然不是很長,但走社關的路都已經三十年,中間有很多挫折和失望,為甚麼能繼續成為自己的職事呢⋯我頗喜歡這兩個中文字,職業的職,事業的事,因為我覺得召命太過⋯(笑)[郭:Ministry。]嚇倒我⋯但職事始終是生活裡很重要的一環,不是純粹是職業,而是⋯[郭:Ministry。]對。[郭:上帝給予的一項工作。]我覺得為甚麼能走下去,(信仰)是其中一個很重要的一部分。所以到今天,我也覺得未來會一直繼續社會參與,希望直至回到天家之前也會繼續這件事。

而我的社會參與,特別是近年最主要的事是說真話,我覺得對的事情就要說出來。說真話不只是在單單在某一件事件或行動裡實行,而是活在日常生活裡,包括我覺得現在專權愈來愈打壓時,我不只是出聲明反對,亦會透過經濟的環節,像出版方面,限制出版自由,我便不光顧三中商,也知道他們可能透過wechat、alipay等等影響人們的生活,就算間中有優惠,我也一定不會join。這是我個人的選擇,我也不會要求人們一定要停用支付寶,但就我而言,我不會使用。可能有人覺得我有點極端,我認為我不認同中共現在的政府時,我原本有中國銀行的戶口十多二十年,但我也覺得我不喜歡,就停用中國銀行(的服務),但我參與的很多機構都有中國銀行的戶口,但我也尊重機構作為一個群體,教會喜歡使用,我不反對。但就個人選擇,對我而言,現今最重要的不是將理念宣諸於行,而是貫徹在生活行為的每一部分。

而我的社會參與,特別是近年最主要的事是說真話,我覺得對的事情就要說出來。說真話不只是在單單在某一件事件或行動裡實行,而是活在日常生活裡,包括我覺得現在專權愈來愈打壓時,我不只是出聲明反對,亦會透過經濟的環節,像出版方面,限制出版自由,我便不光顧三中商,也知道他們可能透過wechat、alipay等等影響人們的生活,就算間中有優惠,我也一定不會join。這是我個人的選擇,我也不會要求人們一定要停用支付寶,但就我而言,我不會使用。可能有人覺得我有點極端,我認為我不認同中共現在的政府時,我原本有中國銀行的戶口十多二十年,但我也覺得我不喜歡,就停用中國銀行(的服務),但我參與的很多機構都有中國銀行的戶口,但我也尊重機構作為一個群體,教會喜歡使用,我不反對。但就個人選擇,對我而言,現今最重要的不是將理念宣諸於行,而是貫徹在生活行為的每一部分。

郭教授

:

你會如何看待自己的政治看法?從一開始到現在,你會如何形容?

趙善榮

:

我偏向左傾,基進。我的所謂左傾不是香港的那種傾法,左右其實都是右,所以說傳統左派其實是極之⋯即在社會科學而言是親建制的,(我)用社會科學(的說法)就是基進。所以我自己visional的社會不只是有所謂政治自由,我認識很多朋友,其中我很佩服、很欣賞的朋友吳靄儀等等,以前那一群精英較關注的都是公民權利和政治權利,也是我們所謂的negative freedom。但我自己認為positive freedom同樣重要,特別當我去進行一個社會想像時,我會較為傾向社會要公平分配,所以對我而言,財富再分配這件事不只是可接受,還應該推動。反而我覺得過分的減稅是不理想的,政府應扮演的角色應該是財富再分配,因而令有需要的人得到一個有尊嚴的生活,像歐洲基督教民主思維的朋友。但唯一特別的是(我)在社會事件上較為基進,但我也界定自己是個福音派的信徒,包括對聖經的權威等等,因為我一直都在福音派裡成長。如果你就香港近年的社會參與(方面)來問我,基本上一般issue(我)都沒有缺席,唯一缺席就是同志運動。基督教對同志運動的參與很多,特別是福音派三大對反同志運動的參與很多(笑),但就我自己的價值觀而言,我較為基進時,我對人權的觀念都頗肯定,所以我認為一個社會對同性戀的朋友一定不應該有差別對待,不要說歧視,差別對待都不應該有。為甚麼我到九十年代後期,即21世紀開始我較少參與人權運動呢?我發現近年的人權運動出現挑戰,有時會較強調個人權利,但個人權利的爭論出現問題,譬如對家庭的定義應否⋯我不岔開太遠了,即同志婚姻在當中是否必然要有社會肯定呢?[郭:有沒有人權呢?]我自己都有疑問。我贊成不應對同志朋友有差別對待,但婚姻制度我認為又未必是差別對待的一環。我較為接受一個civil partnership(的想法),即不需要一定在婚姻裡肯定,但也可以透過一個機制可以肯定一對同志朋友可以⋯譬如剛剛近期,有法律判決另一個(同性)伴侶可以申請到來這裡居住,或者有遺產、醫療的保障等等,即我覺得大家沒有差別對待是合理的,但是否一定要兩男或兩女可以正式成為一段婚姻關係,或者夫婦⋯有時夫婦這個字眼⋯這方面我會較為近福音派。所以具體地說,我會贊成立一條法例,類似很多其他歧視法例一樣去保障同志朋友,但我會反對同志婚姻,這個立場我很清晰。

我經常與教會較右派,即較傳統的朋友,談論我的立場,大家都可以對話,甚至對教會中較前衛的朋友,我也會這樣跟他們說,以基督徒學會為例,我也會提,我覺得互相尊重吧。你可以說(我)會否兩面都不討好,我說對啊,這真的是兩面不討好。因為簡單來說,如果你做基進的基督徒,再支持同志婚姻,是更加容易的,但你做一個基進的基督徒,又保留傳統福音派的想法,是較有挑戰的。但我覺得這個是我多年來的信念,也是多年來我覺得較合理的,所以我在當中與不同朋友的立場都未必完全相同,是的,但我也不會刻意因為大家立場不一樣就迴避談及自己的立場,我一樣照直說。但你也能看見,當大家真誠地去交流時,不會因一個立場而割席,在這十多年裡我也與很多不同朋友有交流。Even有些較保守的朋友可能會覺得大家未必可以一起合作,我認為OK的,那就不合作吧,但始終彼此尊重,大家都是主內的弟兄姊妹。[郭:明白,這非常不容易。]

早十多年前,這個矛盾不算太大,但近年的這個矛盾愈來愈大,我覺得是事實,我想對於很多願意思考的弟兄姊妹也面對這個挑戰,特別現在愈來愈歸邊,整個社會氣氛歸邊得很厲害,這種歸邊不只是對於這類事件,也可能是對建制究竟是支持或是反對。就我而言,我有很清晰的立場,譬如我是反專權的。但我在當中的時候,有人會問,善榮,你這麼激進,會否與很多弟兄姊妹無話可說?我說又不是,我有很多建制裡的朋友,在我同樣成長的階段裡,(認識)很多很好的弟兄姊妹入到建制裡現在都擔任高官,那些溝通是完全沒有問題的,反而唯一較難溝通的不是單單在建制裡,而是為著討好主子而將黑白顛倒,這類人可能以前認識的,但近年都會盡量減少接觸。[郭:明白。]

我經常與教會較右派,即較傳統的朋友,談論我的立場,大家都可以對話,甚至對教會中較前衛的朋友,我也會這樣跟他們說,以基督徒學會為例,我也會提,我覺得互相尊重吧。你可以說(我)會否兩面都不討好,我說對啊,這真的是兩面不討好。因為簡單來說,如果你做基進的基督徒,再支持同志婚姻,是更加容易的,但你做一個基進的基督徒,又保留傳統福音派的想法,是較有挑戰的。但我覺得這個是我多年來的信念,也是多年來我覺得較合理的,所以我在當中與不同朋友的立場都未必完全相同,是的,但我也不會刻意因為大家立場不一樣就迴避談及自己的立場,我一樣照直說。但你也能看見,當大家真誠地去交流時,不會因一個立場而割席,在這十多年裡我也與很多不同朋友有交流。Even有些較保守的朋友可能會覺得大家未必可以一起合作,我認為OK的,那就不合作吧,但始終彼此尊重,大家都是主內的弟兄姊妹。[郭:明白,這非常不容易。]

早十多年前,這個矛盾不算太大,但近年的這個矛盾愈來愈大,我覺得是事實,我想對於很多願意思考的弟兄姊妹也面對這個挑戰,特別現在愈來愈歸邊,整個社會氣氛歸邊得很厲害,這種歸邊不只是對於這類事件,也可能是對建制究竟是支持或是反對。就我而言,我有很清晰的立場,譬如我是反專權的。但我在當中的時候,有人會問,善榮,你這麼激進,會否與很多弟兄姊妹無話可說?我說又不是,我有很多建制裡的朋友,在我同樣成長的階段裡,(認識)很多很好的弟兄姊妹入到建制裡現在都擔任高官,那些溝通是完全沒有問題的,反而唯一較難溝通的不是單單在建制裡,而是為著討好主子而將黑白顛倒,這類人可能以前認識的,但近年都會盡量減少接觸。[郭:明白。]

郭教授

:

最後一個問題,現在我們經常會談到香港人的國民身份認同。你會如何形容自己?你是一個中國人、香港人、香港的中國人、中國的香港人、還是都不是,我是一個基督徒,你會如何形容自己?

趙善榮

:

長話長說(笑),希望你不要介意。讀書時代,一入去一年級時候的團契已經談到這個問題,當時生命光小組探討的就是,基督徒、中國人、香港人,這三個身份在當時八十年代是個很熱門的討論話題。當時真的想,是基督徒先,中國人先,還是香港人為先?當時真的傻傻地想,究竟我是中國香港基督徒,還是香港中國基督徒,還是怎樣呢?到今時今日,坦白說,基督徒是我最核心的身份。如果就香港人或中國人而言,感情上說,香港人是我一個很重要的身份,中國人的身份基本上不會讓我特別有感覺。有時客觀上到外國旅行一定要填國籍時,要填中國香港,拿住的passport不是BNO可能就是特區護照,即對我自己而言,特區護照都是中國的護照,但中國人的身份真的⋯特別是在雨傘運動之後,是愈來愈淡。反而這十多年裡,對我影響最大的是基督徒和世界公民(身份)。我想我世界公民的想法是更加強烈,香港人最主要是基於土地和社群吧。若直接地說,我對國族主義是愈來愈反感。[郭:明白。]我覺得國族主義引來太多問題。

郭教授

:

好的,今天很感謝你,善榮,抽空與我們分享你生命的故事。

郭教授

:

善榮,感謝你來到第二次訪問,會有些問題會一直問你,可能有時我們傾談時會跳過些問題,答不完是不要緊的。[趙:沒問題。]第一條問題,你可否再介紹你的出生年月日、地點、家庭狀況,可否多說一點。

趙善榮

:

很簡單。我在1964年3月10日在香港出生,父母都在香港,一共有一個姐姐,兩個哥哥,一家六口。[郭:你說過爸爸是開鋪頭的…]一家小商店。[郭:媽媽幫忙?]對,幫爸爸的忙。小時候哥哥和我也間中到店裡幫忙。[郭:鋪頭是做五金的?]做化工原料。[郭:在九龍城區?]在九龍城。[郭:你有否記得爸爸做生意或做人時,有否一些特別的價值觀與你提及過,令你很深印象的?]整個成長過程當中,媽媽對我的影響很大。整個店鋪,若你計運作主是要靠我媽媽,若就學識而言,爸爸比媽媽高,當時中學畢業已經是較高學識。有時有些客人買完東西問一些知識都是由我爸爸來回答,但實際營運和管理同事等等的事就由我媽媽來做。媽媽對我的成長影響很大,一方面,她教我們幾兄弟姊妹的方法是讓我們較自由地去選擇,在六十、七十年代時,香港較少家庭讓小孩自己去選擇自己喜歡讀甚麼,小學我忘了是否自己選,但中學和大學,大學的選科都是由我自己決定,媽媽說只要我喜歡就可以了。我覺得這是很特別的情況,即不只是自由選擇,還有日常生活的一些情況,都給我們留有一定的空間。譬如我中學的時候,中一已經自己和同學去露營。[郭:這麼厲害。]對。中五畢業時,她又讓我和幾個同學到中國大陸旅行了一個多月。[郭:這真的很厲害(笑)。]當時剛剛81年,[郭:改革開放。]當時的潮流是到大陸了解一下情況,當時算是頗開拓。除了自由度之外,對我影響得最深的,是媽媽的待人處事。我們有一間小店,不算富裕,但基本上在六十、七十年代,香港物資較為缺乏的時候,我們算不太缺乏(物資)。譬如我記得我幾歲時,大約七十年代初,店裡有電視機,當時有電視機不算太普遍,有電視機的時候⋯當時我記得是麗的呼聲,是有個box類似現今的收費電視,有時很多街坊來看電視,媽媽是無任歡迎,總之不要在店鋪門前,走到店裡去看電視,歡迎大家一起聊天,這是其中一個現象。有時街坊裡有些婆婆或年紀較大的人,媽媽有時會買食物與他們分享。這些潛移默化(的現象)讓我看到,讓自己親身經歷到,多關心周圍的朋友和有需要的人。為甚麼我在中學時期已經培養到一種人文關懷的情懷呢?某程度我覺得是我媽媽的影響很大。

郭教授

:

你的父母當時有與你談到香港社會的情況,或是大陸的情況嗎?或者你家裡有親人在大陸嗎?是否需要回去探親?有這些情況嗎?

趙善榮

:

我在香港較為特別。因為就我那一輩而言,(人們)有很多在國內的親友,但媽媽卻沒有任何親人在大陸,爸爸有些親戚在大陸,但不怎麼聯絡的。反而湊大我的一個年紀較大的婆婆就有些國內的親友,有時透過她接觸,幫助她去寄郵包甚麼的,最記得是寄油和食物回大陸。但我自己的家人主要都在香港,甚至當時都算頗不一樣的是,很多家人即親戚,已經去了外國很多偏門的地方,像南非或其他地方⋯[郭:嘩。]在當地生活和做生意。如果你說在家庭成長裡(我)與國內的接觸就不多。

郭教授

:

父母有向你提起政治嗎?或者你知道父母如何看政治和社會嗎?

趙善榮

:

媽媽與當時上一輩差不多,都不太關心。因為如六七暴動時,我剛出生幾年,不太清楚情況,但到我約八、九歲時⋯我們很特別的,雖然店很小,但可以參加不同的商會,有時會參加商會舉辦的⋯特別是中華總商會,我記得有很多展覽講到中國怎樣好,但我純粹當有興趣地去看那些模型,沒有特別的感覺,或從而對中國有甚麼大的感受。在我中學成長階段時,家裡對香港社會或者中國的關心,或對issue的討論,基本上是沒有的,空白的,我想上一輩也是很少去談論。唯一有時會談論一件事,就是貪污。當時發生了一件事,很明顯的,我最記得,譬如附近要救火,消防員來到,要街坊先付錢他們才會開水喉,這就是當時的情況。媽媽有抱怨一定要付錢才會工作,有些嘆氣,但沒有怎樣提到其他社會問題。

郭教授

:

在校園裡呢?你當時中學的生活是如何的?

趙善榮

:

中學是一間官校,在裡面基本上不怎麼提政治情況。但我覺得頗感恩的,當時選了九龍工業(學校),當時其校風頗特別的,就是很自由,這培育了自己對自由的一個嚮往。當時是一個西人做校長,我們經常說笑,基本上星期五下午⋯原本是要上九節課,上午六節課,下午三節課,但星期五的下午總是有理由,要不就不用上,要不就放早。校長鼓勵我們早點去打球、踢球甚麼的,以及當時學校⋯譬如我參加聖約翰救傷隊,然後參加了一個聯校科技展,每年暑假在大會堂那裡辦,現在好像都還有的,現在已經有幾十年歷史。當時負責在學校裡做聯校科技展覽的一個幫手,我們要做一些聯絡和砌模型,譬如我讀中三、中四時,原本要上課,但為了要與其他學校(同學)開會,只要向老師說一聲,基本上就可以離開,是一種很自由的氣氛。到我讀中六時,我是原校升中六,它可以讓我們⋯因為有很多學校當你升中六以後就期望你考A-level,而當時九龍工業中學很特別,雖然是一間工業中學,但A-level時四班裡入Hong Kong U的rate都頗高,差不多去到六、七成,變相很多進去的都想考A-level,然後嘗試入Hong Kong U。但我當時想報CU,我就向老師說,我自己考high level,他說沒有問題,我又說考試時可能要請十多天的假期,他想了想,就說可以(笑)。這很難得,因為聽有些朋友說有些學校讀A-level,就規定不讓學生考high level。為甚麼提及這些片段呢?因為我自己也覺得,在我成長的過程裡,對社區的關心或者覺得自由選擇很重要,對無理規範的反感或覺得不合理,可能就是在中學階段培養出來。

郭教授

:

信仰方面呢?

趙善榮

:

其實中學時期我初步接觸信仰,信仰沒有特別影響,當時也很少返教會,真正接觸信仰較多是在大學時期。[郭:但你說學校有團契,你可否形容一下當時的狀況?]中學的團契⋯我不太有印象了,好像只去過一次中學的校園團契。當時九龍工業(學校)都有一個團契的,我印象中,但我基本上沒有參與,即印象中也是參與很少,只有一次到兩次。[郭:但我記得你上次談到,你一入大學時自己參與FES⋯]參與大學團契。[郭:對,參與大學團契。為甚麼會這麼快就有一個這麼好的認定?譬如你中學只參與了一次學校團契,但大學時就馬上⋯]中學時很少參與校園的團契,但中一至中五時也沒有參與地方教會的活動,基本上很少。到中六時就有參加我提過一間九龍城的小型地區教會,當時雖然不定時參與,但間中也有參與,當時就確定自己是一個基督徒了,即中六時就確定了。到我升讀大學時,迎新時⋯我有提過我很喜歡不同新鮮的活動,中大團契是其中一項我有參與的,國事學會,加上我其實有參與另一個組織的,就是社會服務團。(我)參加了三個團體,但社區服務團就參加了⋯沒記錯的話,好像只參加了一兩個月就決定退出,原因可能遲點有機會可以分享更多。中學對社會關心開始除了做服務以外,開始我想多問背後的問題,我想了解更多。我想我當時有很大的求知欲,我覺得當時參加中大團契的其中一個原因也是,一來在中大人生路不熟,校園(團契)的弟兄姊妹迎新時很warm,即始終青年時代我在那關係裡,二來又覺得(團契)能給予我很多介紹,以前從未聽過和未認識過,這給我一種很深的吸引力。而國事學會也是提到很多馬克思主義,中國49年以後的情況,文化大革命的情況等等,這些都是我以前從未接觸過的事物,覺得很新鮮很希望去認知。但到社會服務團時,它當時組織一些⋯沒記錯是到社區裡去做一些補習等等,我覺得沒有特別的挑戰性,變相很短時間便離開了。

郭教授

:

可否多一些講⋯雖然你剛才說自己沒有怎樣去教會,但你可否多形容你當時的教會的狀況?你會否介意說出它的名字?

趙善榮

:

第一間教會就不提及其名字了,因為我現在沒有去。另一間教會我返過幾年,主要以前是宣道會傳統的,因為負責人都是返宣道會的,接著出來以後就創立了地方教會,叫甚麼信心堂。你知道這種地方教會是較為內聚,我覺得在當中時,教會裡面的信徒對信仰的實踐是頗認真的。其實類似很多⋯我知道六十、七十年代很多福音堂的初創都是一群年輕人和導師,但他們對信仰的理解很狹義,最主要是關心弟兄姊妹有沒有在教會侍奉,以及教會組織的傳福音。當時我中六回教會時,返聚會就間中參與,但很多時就是平時星期六、星期日以外,要大家一起回到教會聊天,有時一起打球,團契生活很豐富。到今時今日我仍有與弟兄姊妹有聯絡和聚舊,雖然大家對信仰的理解很不一樣,因為他們很明顯⋯譬如早幾年雨傘運動時,和我都是同輩成長,很多都是五十歲以上,大家知道,一般做的調查都是五十歲以上的成年人很多都傾向藍絲,而我那一間教會的教導傳統都是傾向對社會上保守的時候,所以他們大部分都是⋯很粗略地去劃分,都覺得雨傘運動是不對的。但我自己立場對雨傘運動是支持的,也有參與。

雖然大家這些觀念不一樣,但大家仍是弟兄姊妹,有經常去聚舊和交流。在那間教會裡,讓我看到有一群年輕的信徒對信仰認真,不過他們很集中內聚和關注教會的事工。譬如很簡單,當我去教會時,(教會)決定由九龍城搬去土瓜灣,裝修方面由弟兄姊妹自己做,我也有幫忙去拆牆,當時很開心,看見弟兄姊妹都願意付出,但很多時就較為集中在內部。[郭:你覺得你在中學時已經有這種判斷,即覺得他們很內聚⋯]不是中學,(我)開始返是中六,是中六和大一的時候,所以大一開始就慢慢少去了,中六時都有較常參與。中六是星期六日返得不多,但平時很常上去,因為它在我家的附近,上去一起談天和打球。其實當時(那教會)就像一個社區中心一樣,但中六的時候星期六日去得不多,因為當時很多其他活動都在星期六日,撞了時間。[郭:你在那間教會留到幾時?](我)都留到大學畢業。之後就轉去現在去的這間教會,就是金巴崙長老會道顯堂,一返就返了很久。[郭:有甚麼原因令你轉(另一間教會)?]主要覺得那間教會的關注不是自己想關注的,即自己的關注和教會的關注有不同,我覺得他們的路向未必適合我。當時我又剛剛知道,道顯堂剛在佐敦突破中心裡成立不久,而我認識的很多大學團契的弟兄姊妹平日也去那裡,大家聊天時又知道道顯堂的牧養較為適合(我),於是我嘗試去返,返了一輪後覺得頗為適合,應該是返了兩三年左右就轉會轉去了道顯堂。

雖然大家這些觀念不一樣,但大家仍是弟兄姊妹,有經常去聚舊和交流。在那間教會裡,讓我看到有一群年輕的信徒對信仰認真,不過他們很集中內聚和關注教會的事工。譬如很簡單,當我去教會時,(教會)決定由九龍城搬去土瓜灣,裝修方面由弟兄姊妹自己做,我也有幫忙去拆牆,當時很開心,看見弟兄姊妹都願意付出,但很多時就較為集中在內部。[郭:你覺得你在中學時已經有這種判斷,即覺得他們很內聚⋯]不是中學,(我)開始返是中六,是中六和大一的時候,所以大一開始就慢慢少去了,中六時都有較常參與。中六是星期六日返得不多,但平時很常上去,因為它在我家的附近,上去一起談天和打球。其實當時(那教會)就像一個社區中心一樣,但中六的時候星期六日去得不多,因為當時很多其他活動都在星期六日,撞了時間。[郭:你在那間教會留到幾時?](我)都留到大學畢業。之後就轉去現在去的這間教會,就是金巴崙長老會道顯堂,一返就返了很久。[郭:有甚麼原因令你轉(另一間教會)?]主要覺得那間教會的關注不是自己想關注的,即自己的關注和教會的關注有不同,我覺得他們的路向未必適合我。當時我又剛剛知道,道顯堂剛在佐敦突破中心裡成立不久,而我認識的很多大學團契的弟兄姊妹平日也去那裡,大家聊天時又知道道顯堂的牧養較為適合(我),於是我嘗試去返,返了一輪後覺得頗為適合,應該是返了兩三年左右就轉會轉去了道顯堂。

郭教授

:

在道顯堂有沒有深刻的人和事你覺得可以分享?

趙善榮

:

道顯堂是余達心牧師創會,是我當中敬佩、尊重的長者,也是我多年來的長者、牧者和導師。有些(人)就是並師並友,譬如翁偉業弟兄,在我大學團契時他作為FES幹事入去,多年來我都和他⋯當時他像導師一樣,到現在大家也是並師並友,兩位我都很尊重。余達心牧師在八十年代初時說的理念對我而言是很大的啟迪,很多是自己未思考過的,或是剛思考但不知道應該怎樣去⋯即整個理念是如何。但在道顯堂很多時透過他的講道和與他交流時,就更加認識到。而對自己印象很深的就是八九六四時,教會容許弟兄姊妹在教會裡崇拜完後鼓勵大家一起去遊行,教會在這方面完全沒有阻攔,反而鼓勵弟兄姊妹一起去回應。到今時今日,雖然很多弟兄姊妹隨年日離開了,但道顯堂裡還有很多有心的弟兄姊妹到六四時大家一起到維園去紀念。

郭教授

:

剛才你提到翁偉業應該是在大學和你(重疊)⋯就不是教會。

趙善榮

:

不是教會,是大學。因為他在我大學時期時,他屬於FES大專部的幹事,那時(他)有機會去中大帶查經。以及有一年暑期偉業和其他幹事帶我們去澳門,去一個退修營,那個營也破我自己紀錄,不記得是十二日還是十四日。[郭:這麼長。幹甚麼的(笑)?]兩樣東西。第一樣是查考《尼希米記》,整卷《尼希米記》,透過《尼希米記》去思考作為一個領導不同的裝備等等,查完《尼希米記》對自己也有很多的啟迪。第二方面是在澳門裡嘗試了解、認識社區的情況,從而有一個信仰反省。當時我們在澳門有一天去探望又是類似船民營等等的,也去探望當地不同機構去進行一些服務。我覺得又有查經又有生活或社區體驗,那個camp對自己成長來說是一個很深刻的印象。因為除此以外,最重要的是超過十日時間與一群⋯當時人不多,沒記錯的應該是十多二十個來自不同院校的核心弟兄姊妹和一眾幹事,變相大家能有一個很深入的信仰和心靈上的交流,我覺得對自己的成長是一個頗多的stimulation。不過今時今日就難了,現在大家四天的camp已經都困難(笑)。[郭:可能已經覺得很長。]對(笑)。

郭教授

:

除了偉業這個camp和帶你們查經之外,在大學的團契或大學生活,你覺得有甚麼特別的,對你很有影響的人或事很想與我們分享?

趙善榮

:

我剛一年級時,自己很有興趣嘗試不同的事物,很快覺得社會服務團不適合自己,我就投放很多時間到團契和國事。當時經過一個學期後,我也決定到國事學會上莊,做莊員,接下來就參與。在國事學會也遭遇到很多的挑戰,我作為一個基督徒時,雖然當時不再有國粹派、社會派的爭論,但很多的核心成員都受馬克思主義的影響,(會說)你是基督徒⋯是否宗教是人民的鴉片?第一次聽到宗教是人民的鴉片的觀念,當時看了一些書,希望與他們對話。世界很小,剛剛昨天與舊朋友許寶強聊天,當時國事學會裡,他與另一位朋友叫冼芻蕘,兩位是中大的經濟教授,他們兩個再加上陳寶珣,(他)在傳媒做了多年,冼芻蕘、陳寶珣和許寶強和我幾個經常在國事學會聊天,提出很多問題。我覺得過程是辛苦的,當時很強調大家互相切磋,發覺自己及不上他們,在裡面很積極去看書回答他們的問題,那一年上莊面對很多理智上的挑戰,但過程給予自己一個很好的訓練,當中就著很多問題想清楚。譬如相信基督教是在相信甚麼?就著很多社會分析時大家提出很多問題和觀點,有些是過往未必認識和接納的,但在互相交流時擦出火花。因此在大學一年級下學期和二年級上學期在國事的一年,我覺得對於我自己整個人的成長,是一個頗重要的一年,讓我自己知道⋯因為以前很多朋友主要是團契認識、交誼的,有時討論問題時都嘻嘻哈哈,但那一年讓我自己有機會多從後設去想問題,以及想清楚,比起我以前求知的方式和想法,出現一種突破。那一年裡,我也參與了很多團契的活動等等,同時間在信仰層面開闊了自己的想法,所以在一年級下學期到二年級上學期,是我成長中頗重要的階段。

郭教授

:

你剛才說(自己)參加國事學會,也有團契。你記得當時怎樣看中國和港英?基督徒看港英和中國,比起國事學會的人看港英和中國,有甚麼異同嗎?由你自己說起吧。

趙善榮

:

我參加國事學會時,其實是對中國有興趣,想認識更多。中學階段,譬如我提過中五時我去大陸旅行,中六就忙於讀書,沒有特別理會(其他事)。但當時對中國是一個很模糊的印象,知道當時也開始傾到,中國未來會收回香港,但當時是很初步,未落實的,即到底未來中國與香港之間要怎辦等等,但當時對中國的印象很模糊,只是覺得(中國)與我們的關係都是密切的。譬如特別是養育我的婆婆,我叫她叔婆,她會向我提及鄉下的情況,雖然我父母不曾提及。有時也會看一下介紹中國風景的書籍,當時我很喜歡看中國旅遊,從小到大都喜歡旅遊(笑)⋯中國旅遊拍出來的照片很美麗,變相當時我對中國的評價是positive的。如果當時中國需要捐錢,我想我很願意。當時有朋友說要到國內認識多一點,我也很願意,也實際上我參與國事學會時有思考。但在國事學會裡認識中國時,其實有好處,雖然國事在一般理解上對中國好像有些人覺得有種前設已經是認同中國,不過在那個年代,我們對中國是有種感情,但不是說一定是沒有批判地去認同中國。我想多少好像劉賓雁先生所寫的《第二種忠誠》,其實當時(我)也會問,我愛國,但中國愛我嗎?當時亦看很多傷痕文學等等去討論。因此變相在國事學會時,(我們)對中國有一些感情,但在(國事學會)訓練裡⋯不單是訓練的,也培養了一種批判性的感情。同時我參與團契,剛剛一年級下學期開始,有個生命光小組,我上次也提過,也是去探討中國人、香港人和基督徒的身份,我當時也有思考,其時始終覺得基督徒的身份和香港人的身份,我的認同感較大。中國人(的身份)我始終覺得較為遙遠,但那種遙遠並不是negative的,即覺得是indifferent的那種遙遠,不像今時今日有種因強國在壓迫我們土生土長的香港人⋯一種被壓迫而產生的疏離感。現在的是疏離,以前是不認識所帶來的一種indifferent(的感覺)。

郭教授

:

你這種想法在你的同學裡、在基督徒同學裡、在國事學會的同學是很普遍的,還是不普遍的?

趙善榮

:

不普遍的,我感覺當時不少國事學會的同學是較為認同中國,就當時情況而言。我也看到以後有不少(國事學會的同學)投身於國內的建設和工作,他們雖然批判性去看,但(他們的)中港情懷是較強。我自己就不知為何,可能基於成長,或者家庭背景等等,對中國始終有種較疏離的感受。譬如那時期,很多同學在二、三年級時便打算參與交流團,我一次都沒有參加過,可能問題在於我的國語講得不好,可能現在而言我在大學裡頭是不能畢業的(笑)。我的國語真的⋯聽是沒有問題,但講的時候就⋯變相影響了溝通,引致我的朋友到國內交流,(但)我的動機和興趣就沒有同輩同學那麼大。同時在團契裡,我感覺到較多弟兄姊妹對社會較不關心,當時參與團契也很常反思,也希望推動弟兄姊妹多思索,原來信仰有關心社會的層面。你說信仰與當時的中國人的身份,我們有時也會探討,但不多。[郭:有趣的是,你剛才提到FES的幹事反而很積極,像偉業、斗叔他們。]我想他們關心整全使命的實踐,若你說那個時代斗叔和偉業是否對中國有很大的關注,我不肯定,你可以再向他們詢問。但我在他們身上看見他們對信仰很認真,信仰不只是教會四面牆,重要的是要對社會對時代有回應,這是我體驗很深的。

郭教授

:

你可否談一下,有甚麼事件或人,即除了剛才談到的camp,在你大學生活裡是很想分享的?

趙善榮

:

我想在大學的時候⋯多年後回顧自己在大學裡,有很多issues的,但最深刻的是,真的在大學環境裡可以建立和培養到一群志同道合的弟兄姊妹,而這群弟兄姊妹是可以成為自己終生的同行者。現在我可以說一句話,我能很肯定地說,因為剛剛畢業時我還未肯定,但現在也經過了三十年就看到,我當年在大學團契裡一起去探索和成長的弟兄姊妹,在過往的三十多年裡大家依然互相support,以及一起認真地探索信仰,特別是當時團契的幾個弟兄姊妹,這是我在大學時代最深刻的,因為是由很多片段組成,大家一起開心。特別是四年級大家都很忙,有一次我生日,其實我也沒有甚麼預備,我在中大圖書館,大家晚上十時讀完書離開時,我回去自修室拿東西,原來弟兄姊妹在自修室為我預備慶祝生日。[郭:很高興。](我)看見那份情,不只那份情,而是在(群體)當中,大家都互相很認真去探討信仰。當時三、四年級時,一群弟兄姊妹經常在范克廉樓下面的泳池旁一起去談信仰問題,大家都很認真去探索。可能當時天時地利各方面都指出基督徒不應只局限於大學裡、教會裡,也需要多思考如何回應這個時代,而客觀上也有空間讓我們去回應。

郭教授

:

你可否多談一些你認為很值得提及的同學的名字?

趙善榮

:

有幾個。梁大輝和他的太太陳彩蓮,她現在是資深的社工。另外有楊羅健,這幾位都是中大團契時一起經常吃飯聊天的人。

郭教授

:

你覺得港大的團契和中大的團契在你的年代裡,有甚麼異同嗎?

趙善榮

:

在回答這個問題裡補充一點。剛才我提到的幾個(同學)都是畢業之後,不約而同在不同的時期參與道顯堂,一貶眼就三十年了。[郭:所以他們現今還在道顯堂?]在道顯堂,大輝、彩蓮和楊羅健,even當時少接觸的⋯剛巧你說中大和港大(的團契)有甚麼分別。

再回應你的問題吧。據我自己有限的觀察,也是很片面的認識,可能未必是⋯我一般會說,中大同學會較傻,以及帶點理想主義,也著重關係。而港大團契的弟兄姊妹較強調訓練獨立思考,其批判意識更強,有時我們開會的時候會被批判得很厲害。[郭:是嗎?]大家一起傾時,他們會問很多問題。港大的弟兄姊妹看很多書,我們也隨著潮流去看,但有時也覺得及不上他們,但中大團契也很著重大家的互相support和實踐。到今時今日,86年畢業也三十二年了,當時我所認識的港大團契裡的弟兄姊妹到今天還相識,大家關係也很密切。當時港大團契的團長潘敬耀弟兄,另外有CA議會的council chair,鄭得恩弟兄,他倆現在也同時去道顯堂,所以我們一直有接觸,(他們)也是基關會的核心成員。

再回應你的問題吧。據我自己有限的觀察,也是很片面的認識,可能未必是⋯我一般會說,中大同學會較傻,以及帶點理想主義,也著重關係。而港大團契的弟兄姊妹較強調訓練獨立思考,其批判意識更強,有時我們開會的時候會被批判得很厲害。[郭:是嗎?]大家一起傾時,他們會問很多問題。港大的弟兄姊妹看很多書,我們也隨著潮流去看,但有時也覺得及不上他們,但中大團契也很著重大家的互相support和實踐。到今時今日,86年畢業也三十二年了,當時我所認識的港大團契裡的弟兄姊妹到今天還相識,大家關係也很密切。當時港大團契的團長潘敬耀弟兄,另外有CA議會的council chair,鄭得恩弟兄,他倆現在也同時去道顯堂,所以我們一直有接觸,(他們)也是基關會的核心成員。

郭教授

:

為甚麼你們這麼多人都到道顯堂?可否談一下其成立和你們去道顯堂的因緣?這很有趣。

趙善榮

:

對,我想這是歷史偶然,大家原本來自不同教會,但在大學畢業後(相聚)。大學期間也讓一群當時的年輕信徒去思考信仰,也開闊我們的信仰的領受。但我到今天也很強調,我是一個基進的福音派,福音派已經框死我很多事情,包括我對聖經的權威是完全尊重的,即是說,無誤是可以討論,亦對很多issue的立場也有(限制),但我強調是基進的。當時的教會始終對信仰的理解較狹義,七十年代、八十年代初期,香港的福音派的教會也不多。如果要強行劃分,更要偏向基要派多一點,另外有些大公教會,但我不太認識大公教會。而我當時認識很多弟兄姊妹屬於是偏向基要派或者福音派時,你在教會裡有一個很大的困難。困難是甚麼呢?就是在大學大專讀書的時候,思考信仰時,有一些新的體會,再加上當時香港社會的發展帶來很多新的挑戰,但你會發現教會完全活在真空裡,沒有對那些事務有回應。最明顯的是,如果我沒有記錯,就有不少我認識的弟兄姊妹轉返道顯堂(的時期)就是八九民運的期間,我認為當時有不少獨立堂會或福音派教會是沒有關注(民運事件),甚至我聽過弟兄姊妹提到,在八九年六四的時候,是主日來的,有些教會的崇拜是business as usual,對於很多弟兄姊妹而言是很大的震憾。即他們感到不理解為甚麼教會好像與社會完全脫節,當時的香港社會面對六四一個這麼大的震盪時,但教會⋯你說講道無回應,可能也可以理解,可能作為傳道⋯即牧者和傳道同工未必即時有訊息做,但至少代禱也應該(提及),但有些教會連代禱也沒有提到。我就知道有很多朋友,在那幾年間,在八十年代中期至九十年代初期,就離開了自己的教會到道顯堂。

郭教授

:

是因為余牧師的號召,還是因為道顯堂有明顯的理念表現出來,還是甚麼原因使你們這一群關心社會又對教會失望的人都在不同的時間不約而同地走到道顯堂?

趙善榮

:

這是個人觀察,道顯堂方面可能你要去多問道顯堂。[郭:或者你自己(的看法)呢?]個人觀察是,一提到道顯堂就會提到余達心牧師,大家會較有親切感。但談到吸引力,對於當時八十年代在大專讀書那一群人,吸引力反而在於道顯堂不知是甚麼原因慢慢凝聚到一群當時本地大學畢業的弟兄姊妹,這是一個雪球越滾越大,也營造一個氣氛讓大家能更容易去探討一些問題。我估計余達心牧師在(吸引)弟兄姊妹回來(道顯堂)時有其影響因素,但對我而言,(他)不是最大因素,甚至對我而言,不是我的一個考慮因素。我當時的考慮是,86、87年左右開始去(道顯堂)時,起初的一兩個月,我有去自己教會,也去道顯堂,主要覺得在(道顯堂)能重遇很多大學時代團契的核心弟兄姊妹,不只余達心牧師,試過很多傳道同工他們的講道和探討的問題亦可以回應⋯即和我對信仰的理解相同,可以嘗試回應時代,我不敢說能回應時代,只是嘗試去回應那個時代和社會。[郭:是別人帶你去的,還是自己找的?]我知道有弟兄姊妹去(道顯堂),之後便自己去。因為大家當時都mature,沒有說誰帶著誰去教會,知道你回那間教會,就去吧。[郭:明白。]

郭教授

:

你上次提過三重職事,你覺得三重職事對你和對當時的學生有什甚麼影響?你另外提過解放神學,如果你要評價這兩個想法,你會怎樣分享這兩個想法對你的(影響)?

趙善榮

:

三重職事在我剛入大學返團契令我對信仰的認知造成一個很大的跳躍,因為當時我斷斷續續返教會大約有一年多,但其教導⋯即侍奉或者信仰實踐都在教會四面牆裡。變相當偉業帶查經的時候,認識三重職事時,宣講、教導、服侍,使我的信仰實踐有更加整全的認識。接下來很多時探討、服侍時,探討經文,(如)好撒馬利亞人等等,當時的角度較為停留在我對社會的關心,也覺得信仰,特別當時提洛桑信約,即傳福音和社會關懷並行,變相肯定了自己對社會的關心,但(我)也只停留在服侍層面。服侍層面,用現在的術語就是當到橋底探訪露宿者時,派飯派物資,或者有需要時去捐錢,即只停留在這個層面。在那幾年⋯對信仰的這個層面建立得頗穩固,我覺得信仰不單單只是傳福音,我當時也反思,對三福四律也有批判,在二三年級時。以前在中六或大學一年級時,(我)拿著三福就在街上傳福音,也傳了很多,以及大學一年級也向同學介紹三福四律,接著就邀請他們去福音營便信主了。但到三四年級時就覺得,這很簡化福音,當時我也很強調,開始思索所謂的廉價福音和重價福音,特別當時校園裡開始講潘霍華那一套,[郭:《團契生活》。]《團契生活》以及《跟隨基督》時,呼召我們去實踐等等,開始有這方面的思考。同時,我也反思若只單單談三重職事,它是給予我們信仰實踐的突破,即知道信仰是有社會嚮導的,要有社關的層面,這也是我們實踐信仰很核心的一環。但怎樣實踐呢?三重職事就留空了,沒有談到。[郭:沒有談及。]我開始去思考,特別我剛才也分享過,很多時我對於純粹單單服侍是覺得不足的,因為可能我的性格很喜歡思考,我記得當時也做很多探訪,(如)一、二年級時我去探訪船民,當時還有的,還有些直情住在船裡。[郭:艇戶。]對,在大角咀那裡,有些遇難船民、艇戶、新來港移民,以及當時還有很多籠屋,我也探訪過很多籠屋,在大角咀,even佐敦道也很多,現在不知還有沒有。現在沒有籠屋,但有很小的板間房。以及自己也試過⋯若無記錯也有一兩次試過逗留到很晚,沒有過夜,與他們聊天和體驗一下。

但當時又有這想法,認識深了之後,就會經常問一個問題,為甚麼有這個情況,因為我想自己的個性不只滿足於純粹探望⋯互相關心很重要,有些弟兄姊妹會覺得探望過就已經是信仰的一個實踐,但我探訪過後更加常想為甚麼有這種情況,究竟背後有甚麼原因,我會多想一下制度和教育的問題。當一直思考的時候,也不知道是甚麼時候開始,接觸到解放神學的思想,我覺得解放神學給予我一個方法論,以及某程度上可以說是我嘗試去認識世界的其中一個知識論的體系。我不是完全buy它的,但它提到一件事,即不像傳統有個客觀真理,然後隨著嘗試用真理去解釋世界,而是從practice,從實踐裡認識世界,在實踐裡再去建立知識。這給予自己一個很大的開拓,在這二三十年裡,給我很深的體會就是,當我們知道更多的時候,也要在實踐過程裡再去⋯不只是檢視理念,也要當中去實踐和該理念⋯其實真理也好,理論也好,與實踐要結合,雖然未必要像解放神學般以實踐為先,但我覺得傳統的基督教信仰就是真理(為先),然後再由真理去指導實踐,其實是有不足。

除此之外,另一個很重要的是,解放神學給予我一個認知,就是信仰是要take side的,三重職事又是沒有提及這些。譬如關注撒瑪利亞人那些都沒有提及,但解放神學就說,我們要站在被壓迫的人當中,我不是百分百認同,但我思考時很常用來作參考,就是在社會參與時不能每次都中立,你一定要在當中作選取,我的選取是首先站在無權、無勢的人⋯活在他們當中,從他們的角度去思考問題。不過我覺得解放神學其中最大的不足就是太過運用馬克思主義的看法,它有參考馬克思主義⋯到今時今日我也對新馬克思主義的觀點有一定的認同,但若你視其為真理或奉若神明時就不行,但其對上層建築、下層建築、經濟決定論,或者唯物辨證等等都值得參考,但不能視其為唯一真理。但至少解放神學可以補充到三重職事的框架,當你實踐時,三重職事是⋯[郭:不知道怎樣去做。](如)雨傘運動的參與者,可以按照三重職事去參與,同樣,支持建制的人也可以基於三重職事去宣講、教導、服侍,到服侍時甚至會覺得你們可能對社會制度的挑戰 ⋯即是(三重職事)缺少了具體實踐的content和方向。

但當時又有這想法,認識深了之後,就會經常問一個問題,為甚麼有這個情況,因為我想自己的個性不只滿足於純粹探望⋯互相關心很重要,有些弟兄姊妹會覺得探望過就已經是信仰的一個實踐,但我探訪過後更加常想為甚麼有這種情況,究竟背後有甚麼原因,我會多想一下制度和教育的問題。當一直思考的時候,也不知道是甚麼時候開始,接觸到解放神學的思想,我覺得解放神學給予我一個方法論,以及某程度上可以說是我嘗試去認識世界的其中一個知識論的體系。我不是完全buy它的,但它提到一件事,即不像傳統有個客觀真理,然後隨著嘗試用真理去解釋世界,而是從practice,從實踐裡認識世界,在實踐裡再去建立知識。這給予自己一個很大的開拓,在這二三十年裡,給我很深的體會就是,當我們知道更多的時候,也要在實踐過程裡再去⋯不只是檢視理念,也要當中去實踐和該理念⋯其實真理也好,理論也好,與實踐要結合,雖然未必要像解放神學般以實踐為先,但我覺得傳統的基督教信仰就是真理(為先),然後再由真理去指導實踐,其實是有不足。

除此之外,另一個很重要的是,解放神學給予我一個認知,就是信仰是要take side的,三重職事又是沒有提及這些。譬如關注撒瑪利亞人那些都沒有提及,但解放神學就說,我們要站在被壓迫的人當中,我不是百分百認同,但我思考時很常用來作參考,就是在社會參與時不能每次都中立,你一定要在當中作選取,我的選取是首先站在無權、無勢的人⋯活在他們當中,從他們的角度去思考問題。不過我覺得解放神學其中最大的不足就是太過運用馬克思主義的看法,它有參考馬克思主義⋯到今時今日我也對新馬克思主義的觀點有一定的認同,但若你視其為真理或奉若神明時就不行,但其對上層建築、下層建築、經濟決定論,或者唯物辨證等等都值得參考,但不能視其為唯一真理。但至少解放神學可以補充到三重職事的框架,當你實踐時,三重職事是⋯[郭:不知道怎樣去做。](如)雨傘運動的參與者,可以按照三重職事去參與,同樣,支持建制的人也可以基於三重職事去宣講、教導、服侍,到服侍時甚至會覺得你們可能對社會制度的挑戰 ⋯即是(三重職事)缺少了具體實踐的content和方向。

郭教授

:

你剛才提到你忘了甚麼時候學到(解放神學),但你從甚麼人身上學到的?

趙善榮

:

這我也想不起了,主要是當時我開始看書⋯因為大學時代⋯都很多年前了,(當時)很鼓勵人去思考。譬如一年級開始我看得較多的是傷痕文學,為甚麼呢?因為我當時覺得我對中國不認識,當我去看這些書時,特別是《人啊,人!》等等那幾本,對中國六十年代文革時期等等的情況,多了很多另一角度去認識。接著我在團契裡又嘗試去看神學書籍,當時鼓勵去看Karl Barth,我完全看不懂所以沒有看(笑),但我知道港大同學看很多,討論的時候會講,我就看其他神學書籍。當時看了溫偉耀先生的《共產主義與基督教》,也看很多哲學的書,特別二年級時有興趣看了存在主義的書,特別是二年級升三年級的暑期裡,看了很多沙特和卡繆的書。我記得有個星期看卡繆的《異鄉人》,讓我感受到一切都荒謬(笑)。當時八十年代,存在主義是有很多的討論,接下來到三、四年級,社會問題開始多,就開始多看社會分析的書,自己又minor sociology⋯現在好像開不了科⋯就是那些contemporary theory和classical theory。以前談到sociology,這兩科是顯學,但我好像聽聞現在沒有同學願意修讀。[郭:那麼慘。]但我當時就contemporary theory和classical theory⋯像Durkheim說的結構功能主義等等⋯這些社會科學的分析和馬克思主義都給予自己很多simulations。所以我估計是同時間,三、四年級同時開始接觸解放神學,但接觸得多應該是在畢業後,特別是八九前後較多朋友引入解放神學的書籍,以及很多談到中南美洲情況的電影,使我思考更多。

郭教授

:

這在題目裡沒有問及到,但也很想問一下。當你回顧大學生涯一直參與這些事情,同時又討論中英聯合聲明,開始說可能要回歸了,或要民主化⋯你覺得當時同學們和自己怎樣看香港和中國的狀況。

趙善榮

:

當時我參與國事學會,一年級是83年,我很記得,當時HKU學生會在83、84年sent了一封信給⋯[郭:趙紫陽。]好像是趙紫陽,我忘記了,類似是歡迎民主回歸,他又回信。當時中大內部也討論很多,大家也覺得當時有很多不同選擇,因為正正談到香港未來究竟是回歸中國還是⋯獨立就沒有很詳細去(討論),還有英國托管等等。當時討論時也覺得還是支持民主回歸,這其實也是原罪來的。現在就⋯即早幾年討論問題時⋯我們說八十年代的學生運動,我也是其中一份子,雖然是超級小薯仔,但我很記得羅永生、方旻煐、黃洪。當時就是他們和我們一起討論,我們好像也有出聲明,支持民主回歸。當時若你說對中國的感情⋯[郭:當時你支持嗎?]當時我沒有把問題想得很通透,我對中國的印象很模糊,認識也不多,但也覺得對中國不會很抗拒。同時看到自從78年鄧小平開始改革開放以後,中國好像一直往好的方向走。當時最主要的爭論就是香港和中國都在走同一個方向,香港走先很多,中國走後很多,但覺得隨時間慢慢的推移,香港和中國會愈來愈近。所以當時看五十年不變,五十年之後中國應該大致上能追到香港一半或七成(的發展)。但近年就知道變了,原來是不同方向。但當時(我)覺得是同一方向時⋯當時對反殖這個觀念⋯我自己不是太強烈,但在當時的學生會或學生運動的核心朋友裡,對殖民地的厭惡感頗強,變相會覺得如果一直由英國管治,(香港的未來)會比回歸中國差。就我自己而言,當時若說民主回歸我是不反對,你說是否支持呢?我現在回看,也不是特別支持,覺得是中性,我覺得是沒有選擇當中的一個可以的選擇。特別是民主回歸的話,我們強調要讓香港有民主選舉,我甚至可以說我是有保留地接受和支持民主回歸,說的是當時。到今天我也很坦白承認,如果當時我是有保留地接受時,到今天我會覺得我當時的立場是錯誤的。如果讓我回到過去重新選擇,我不會再支持民主回歸,坦白說。

郭教授

:

明白,我們談畢業吧。你畢業與同學成立基關會,你可否詳細些談一下當時你們在想甚麼?

趙善榮

:

想法很簡單的,就是覺得一群弟兄姊妹認同信仰是要回應時代,回應社會,又看見當時的香港社會風雨飄搖。我覺得當時對我整個成長有較深影響的人和事裡,有一件事影響真的很深,當時我們經常唱一首歌叫風雨念香港。最深印象的是竟然有一年,當時我讀電子系三年級,在聯合會的周年聚餐裡,只有幾個基督徒,但反而一個非基督徒的同學選了這首歌風雨念香港,大家一起唱,雖然沒有唱到最後一段,勤讀聖經那一段,但最後竟然還得獎了(笑),共五、六十個⋯當時電子系全部都是男生,一起唱這首歌能得到共嗚,這也是多年來我很深的印象。這反映當時香港社會處於一個對整個前途是不可知的,我不敢說是動盪,雖然當時曾經試過忽然之間聯繫匯率一個周末裡,忽然間港幣大跌,又有搶米,但這些是偶發事件。但整體而言,那幾年有很多不可知的因素,但要說真的震盪就一定是89年的六四。我們基於這樣的一個社會現象,畢業時覺得作為信徒要思考和回應時代時,而時代又看到這個需要時,我們是否能真的踏出一步去回應?所以一群有心的弟兄姊妹自然地走在一起,成立組織去做(基關會)。

郭教授

:

其實當時守望社也出現了?

趙善榮

:

沒錯。[郭:你們也有些類似,都已經有了類似(的組織),為甚麼你們還覺得要成立新的一個?]當時守望社比我們早一、兩年成立,有些核心成員我們也認識,當時涂謹申、陳祖為、另外⋯還有一個經濟學系的教授。[郭:宋恩榮。]對。當年我也很尊敬宋先生,雖然我現在對宋先生的立場未必完全認同⋯當年他在中大團契也是我們其中一個顧問,我記得我曾經在中大宿舍裡和他和他的太太,幾個同學一起吃飯⋯好像李金漢教授也有參與守望社。正正就是那些我們的前輩⋯我們這些後輩還未到他們的level,他們成立守望社的時候呢,我們覺得(他們)太professional,是一個很基督徒專業的議政團體,當時成立基關會是我們一群的年輕後生小伙子(用)較為土炮的方法去關心社會。雖然當時較土炮,始終八十年代能入大學的朋友不太多,當時能入中、港大然後畢業時在社會上可以簡單來說有一個話語權,因為我們的成員在當時也能出書,也持續在《信報》寫作。當時很多前輩忙於賺錢,無論是律師、大律師、教授很少像近十多年般去關心社會和議政,變相當時年輕小伙子也有空間去做。但始終覺得當時的守望社是前輩,我們有與他們交流,但沒有全部加入。其中兩個成員當時也有參與守望社的活動,但核心始終是成立基關會。

郭教授

:

剛才你很謙虛,說他們很專業而你們不夠專業。但你會有意識去與守望社所做的事有所不同嗎?

趙善榮

:

一開始成立時,沒有特別意識說要大家如何在議題上和關注上differentiate,即成員的背景,我們的成員在大學時代參與團契時已經有一定的認識和關係。起初成立時只有十幾二十人,八成至九成都是兩大的同學。後來到89年之後,就多了很多之前或之後畢業的弟兄姊妹,特別是從外國回來的弟兄姊妹,但都是本地的弟兄姊妹多,我想是參與FES學生福音運動的弟兄姊妹。所以變相基關會我們看成不只是一個關社團體,或者一個論政團體⋯守望社在我的理解裡是論政團體,但基關會是關社或論政團體之餘,其實也是一個團契。在成立初時,我們都知道要回應一個社會事件要面對很多不同的挑戰,為甚麼呢?以當時我們朋友的背景,要參與外面的NGO,當時有很多新興的論政團體,其實有很大的空間,但為甚麼很多(弟兄姊妹)樂意參與基關會呢?我認為團契的那種關係是頗核心的(原因),在當中大家覺得會找到支援和互相support。現在回看,經過了三十年,回顧(團契的關係)也確實是事實,我不知道守望社後來為甚麼很快就停了⋯但至少基關會能夠在大家互相的支援之下,雖然大家有不同的⋯有些到政府成為高官、有些在大學裡發展、有些在不同的專業裡發展,但大家在當中也還是彼此關注,特別在六四時,有些(弟兄姊妹 )even做了很高的(官員),也有很低調的和我們一起到六四維園。[郭:與一班守望社的弟兄姊妹⋯]不對,基關會。[郭:哦,基關會的弟兄姊妹。](成為)署長,副署長的那些(弟兄姊妹)。他們覺得這些是我們值得關注的,以及大家在基關會討論時,也很放心地去互相交流,因為大家也互相信任,知道互相是弟兄姊妹。

郭教授

:

你們是如何運作的?如果你說是團契。

趙善榮

:

這是一間機構,同時也是團契。單純看是一個機構,很難去運作幾十年還能生存,雖然近年基關會的活動能力不強,但最初的情況是弟兄姊妹不只有共同理念去關注社會事件,一起回應,同時大家也在關注之餘,能互相support。可能其中一個關鍵是,我認為是不少弟兄姊妹參與過校園團契,亦有不少參與過學生組織,譬如我自己也提過一個經驗是,參與國事學會時是一、二年級,其實是在知性層面成長很多,但在感受⋯即在個人成長時,那一年是辛苦的。每次開會(我)都被攻擊,你不是這麼容易去捱這麼久,如果一個學生組織是大家互相切磋時,雖然能使你多想很多問題,但變相是大家互相挑戰時,即使你有多強的passion和多好的理念,也未必能走到太長的路。但當時基關會未成立時,一群弟兄姊妹提出的是大家互相support,這麼多年來也能做到,雖然大家對有些問題的看法不一樣,但可以互相尊重和彼此support等等。

郭教授

:

你上次提過,基關會會辦些講座和做一些教材在教會裡幫忙,或者出書。

趙善榮

:

還有很多行動,所以說基關會不只是論政團體,也是一個社關團體,在八十年代中後期到九十年代,我們做過的行動不少,見報率也很高,很多媒介報導,很多行動也和人權有關。當時四五行動也能見報,我們八至十人行動(笑),其實(參與人數)真的不多,只有幾個團體和幾個人到新華社抗議。當時很簡單,因為當時我們有會址,sent一些記者訪問、邀請去,很多時在九十年代很多時就一些issues sent給記者,我們會址不大,大約四間這裡的房間般大小,也坐滿記者,有二、三十個記者來。[郭:很厲害。]當時是的,也不是很厲害,但我們也有些行動在社會裡能發聲。

郭教授

:

你最難忘的行動是甚麼?

趙善榮

:

最難忘我想是香港人可以有自由選擇國籍的權利。正如上次所提,這牽涉很複雜的,普通法和大陸法之間的不同觀念。如果你說要很專業地研究,其實香港當時有很多朋友比我們研究得專業,但我們唯一能做的是將期刊中深奧的文章消化,然後成為社會大眾能明白的問題。很簡單,我們用《世界人權宣言》、公民權利和國際權利⋯即《公民及政治權利國際公約》,ICCPR,主動去強調自由選擇國籍的權利,即拿著這個很核心的⋯是世界上各個地方的人都有自由選擇國籍的權利。但當時香港人很多都擔心97後⋯也刻意走到加拿大住幾年,或刻意去申請居英權或者到新加坡,(然後)回來香港社會繼續生活,他們想有雙重的保障,未必想是中國籍,因為到97後(情況)不同了,但客觀機制原來是不允許的,只要你回來中國政府就視你為中國人,他們所做的安排是白費的,所以這正正touched到當時很多香港人的重要關注。我回顧當時就是,我們能將大家關注的而又是社會問題(浮面),同時(這些問題)有專家做過研究,但沒有將問題擺到社會上討論而引起大家關注,我們在當中就扮演一個這樣的角色,原來這種角色是有空間的,當時不只引起討論,中方是真的會回應。後來也有些安排,雖然沒有實際讓香港人可以declared不是中國籍,但當時官員跟我們說,總之你進香港時不是用香港身份證,而是外國護照時,它就視你為⋯即是如果香港人到加拿大移民後,拿加拿大護照回來時,它會尊重你是加拿大國籍,但如果你以香港身份證入境時,就視你為中國國籍。(我們)也爭取到這樣的一個機制。

我很深刻的是當基督徒關注一些社會事務時,經常被批評基督徒社關團體沒有專業知識,要讓專業團體和政黨去做。但原來我們與關社團體⋯特別在一些issues上,嘗試去做一些功課即研究,然後去探討社會大眾關注的issues,從而再發聲是可以引起共嗚,以及大家都是尊重的,覺得基督徒團體沒有特別的hidden agenda和利益而去關注。不只這個,不知道大家知不知道,2003年的反廿三條,開頭的核心也是基督徒團體。當時很多政黨對廿三條的立法反對得不強烈,在2002年時,主要是民間團體較為關注,特別是宗教團體的層面去關注,開始慢慢推動。

開始當時政黨以外有一群專業人士、律師、吳靄儀等等和大律師關注,再造更多的輿論,接著便是03年的七一遊行。03年的七一遊行在原本4、5月開始構思時沒有預計很多人(參與),但慢慢愈來愈多,當時誰做召集人呢?就是胡露茜,她當時代表香港基督徒學會。當時幾個核心的基督徒團體有正委、香港基督徒學會、基關會等等,當時有個platform,就是民陣,我不記得當時的名稱是否叫民陣,總之有個platform,但platform的核心就是宗教團體。我在當中看到宗教團體論政,或者關社,有一個較優勝的地方⋯近年很多人challenge,但以前大家都會尊重,它是較為超乎利益的。因為當政黨去關注一些事情,就經常被民間團體去指責、抽水,(指責政黨)去得政治本錢,但很多本地民間團體去關注事件也有困難,就是資源不多,因為很多本地民間團體在九十年代時連全職職員都沒有。但當時宗教團體的優勝地方在於,不論多弱的宗教關社團體,多數都有一兩個全職職員,有些像正委會等等的就更強。變相(宗教團體)在當中時,是一個很特別的⋯在九十年代至二千年時,很多民間團體的關注是以宗教團體作為一個support的平台,包括做秘書處的角色,特別是香港基督徒學會做很多秘書處的角色,基關會也做過一、兩次的聯席秘書處,秘書處牽涉很多行政和聯絡的角色。

我很深刻的是當基督徒關注一些社會事務時,經常被批評基督徒社關團體沒有專業知識,要讓專業團體和政黨去做。但原來我們與關社團體⋯特別在一些issues上,嘗試去做一些功課即研究,然後去探討社會大眾關注的issues,從而再發聲是可以引起共嗚,以及大家都是尊重的,覺得基督徒團體沒有特別的hidden agenda和利益而去關注。不只這個,不知道大家知不知道,2003年的反廿三條,開頭的核心也是基督徒團體。當時很多政黨對廿三條的立法反對得不強烈,在2002年時,主要是民間團體較為關注,特別是宗教團體的層面去關注,開始慢慢推動。

開始當時政黨以外有一群專業人士、律師、吳靄儀等等和大律師關注,再造更多的輿論,接著便是03年的七一遊行。03年的七一遊行在原本4、5月開始構思時沒有預計很多人(參與),但慢慢愈來愈多,當時誰做召集人呢?就是胡露茜,她當時代表香港基督徒學會。當時幾個核心的基督徒團體有正委、香港基督徒學會、基關會等等,當時有個platform,就是民陣,我不記得當時的名稱是否叫民陣,總之有個platform,但platform的核心就是宗教團體。我在當中看到宗教團體論政,或者關社,有一個較優勝的地方⋯近年很多人challenge,但以前大家都會尊重,它是較為超乎利益的。因為當政黨去關注一些事情,就經常被民間團體去指責、抽水,(指責政黨)去得政治本錢,但很多本地民間團體去關注事件也有困難,就是資源不多,因為很多本地民間團體在九十年代時連全職職員都沒有。但當時宗教團體的優勝地方在於,不論多弱的宗教關社團體,多數都有一兩個全職職員,有些像正委會等等的就更強。變相(宗教團體)在當中時,是一個很特別的⋯在九十年代至二千年時,很多民間團體的關注是以宗教團體作為一個support的平台,包括做秘書處的角色,特別是香港基督徒學會做很多秘書處的角色,基關會也做過一、兩次的聯席秘書處,秘書處牽涉很多行政和聯絡的角色。

郭教授

:

你剛才提到參與廿三條參與的宗教團體⋯你說胡露茜就是指學會、(另外有)基關會、正委,還有嗎?

趙善榮

:

還有勞委,天主教勞工事務委員會。[郭:OK。]還有天主教青年事務委員會,類似⋯即基督教有個SCM,天主教也有個青年事務(委員會),基督教就較為少接觸他們,當年他們很活躍的。

郭教授

:

明白。你剛才略略提到基關會再到人權聯委會和及後的一些工作,你回顧這麼長的歷程,你覺得這些工作是一個延續性,是一個突變,還是漸變?你會怎樣形容?

趙善榮

:

我覺得是延續性的。我們在讀書時開始關心社會,思考社會問題背後的原因,漸漸看到制度的不公義,當時沒有民主制度,到現今也沒有,以及集權等等。變相在九十年代時,(我們)關注較多人權和政制發展。到二千年時,當時開始思考一個問題,我們最核心關注人權和政制發展的背後for what?就是我深信每個人⋯因為我當時常到教會分享信仰與人權這個題目,談很多⋯為甚麼我覺得人權是有信仰基礎,用意在於我個人深信神造每一個人的時候,都讓他有尊嚴,而且我深信人人生而平等,不應該因為任何的膚色、種族、階級等等(的因素)引致任何的不平等對待。

我到九十年代尾才開始思考,除了政制會引致剝奪某些群體的尊嚴和引來不平等之外,其實社會經濟制度都會(引致)。我在上次也分享過當時在西方慢慢非意識形態化,工黨也好,保守黨也好,都是很類似的social policy,我開始想⋯即當其時,現在當然又不同了,現在面對的是威權的壓迫,這是另一個issue。但當時我覺得就算用一個較為開明的管治方法,以及一個民主的制度⋯是有差異的,民主最重要的是check and balance,即對我而言,為甚麼我會推動爭取民主制度呢?我深信類似尼布爾所提及,每個人都有罪性,但同時每個人也有其理性,基於我們肯定每個人都有理性時才能⋯由於每個人都有罪性時,所以民主成為必需,因為要監察權力。但是亦由於每個人都有理性的時候,才讓民主成為可能。如果大家都沒有理性的時候,就有變成民粹的可能,所以我深信理性地大家互相⋯所以當時我去爭取民主制度的時候,其實是希望透過制度,可以讓社會當中的每一個人的尊嚴更加不會受到無理的剝奪。

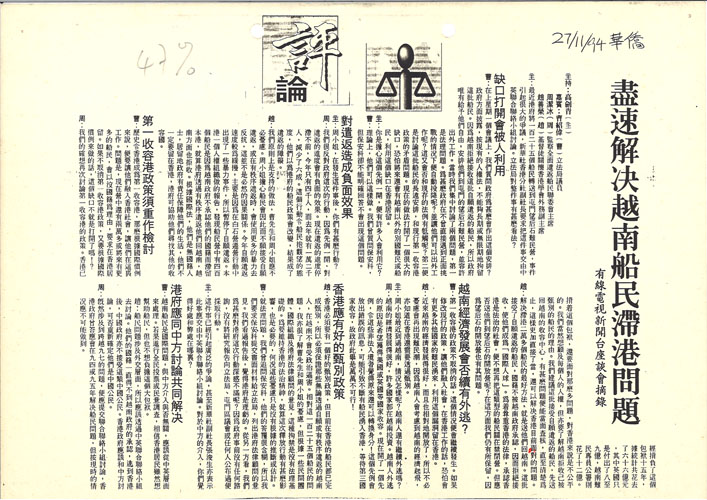

到二千年開始時,除了政治權力或政治制度所引致的強權之外,經濟霸權在當中可能更加對人日常生活的尊嚴剝奪更加大,我開始思考這個問題。其實很特別的,譬如在2003、2004年開始我提出這一建議,當時被罵得很慘,當時領匯考慮上市,鄭經翰幫盧婆婆打官司不要上市,很多人批評他阻礙著地球轉。Even政黨,你知道民主黨那些傾向政治上較開明,但經濟政策就很保守,變相反對領匯上市在當時完全得不到市民大眾認同。我剛重看資料,2004年我在《時代論壇》寫過一篇文章,指自己也反對領匯上市,因為當時我的觀念已經覺得是⋯領匯將社會服務私有化,以及我當時思考,如果將很多東西市場化的時候,特別是極端的市場主義,即到了market fundamentalism的時候會帶來很多問題。過往這十幾年很明顯除了政治上的壓迫之外,經濟上的壓迫⋯特別在香港和全球也是,所帶來的問題很嚴重。我舉個例子,上個星期有個六十多歲的婆婆拾紙皮,在整理的時候把一部分紙皮放在地上,馬上被食環署捉走了。你說這純粹是政治上的問題嗎?當然是,有關政府政策。但同時間在經濟上,若經濟制度多容許⋯即現在香港社會趨向將個體勞動力的經濟活動愈來愈⋯[郭:收窄。]排除。一定要你活在一個正規經濟(之下),正規經濟主要是讓大財團去dominate,但非正規經濟呢,不只是拾荒、回收這些,甚至是小販等等。很多這類非正規經濟在過往的十多年裡,完全被慢慢排除出香港社會之外。

但我們看到其他國家的情況是,這些非正規經濟其實令到很多被邊緣化的族群是可以獲得尊嚴,也能賺取收入去支援生活。變相我自己看到的是,如果我們關注一些政制問題,特別可能在二千年頭的時候,我對很多主流政黨失望,就算能爭取民主制度,選了很多民主黨的成員⋯很多民主黨的成員都是我的朋友,但他們沒有這方面的視角,even我與其中一兩個去討論時,他也覺得領匯上市其實很合理,因為他們都較為中產,有投資,(認為)市民大眾可以分享成果很不錯。但他們忽略的是,領匯原本的商場⋯即房屋署的商場原來是serve基層市民,將它市場化的時候⋯當時也看到,它們(領匯)謀取最大化的利益,而犧牲基層市民的利益。但當時政黨的核心成員不會認同這些東西,變相二千年頭幾年時我在想,我開始想除了推動民主政制之外,我在香港都要推動一件可以說是知其不可為而為之的事,就是反思資本主義。這比推動民主制度更加難,因為民主制度的阻力主要是香港的商界和共產黨,但資本主義制度的反思是全球,這巨獸更難(去挑戰)。但我們的目標不是要拆毀資本主義制度,因為當時已經看到共產主義比資本主義更加不堪,好像到二千年時,資本主義是人類社會唯一一個可能是workable的社會制度,當時even社會民主主義也不行。但我們就想,在過度發展的資本主義制度之下,特別像香港這個情況,有否一個可以反思(的空間)和alternative呢?所以我過往十多年重點去推動這件事,背後也希望透過這些推動去令社會裡一些被受壓迫的⋯但這種壓迫不只是政治上的壓迫,也有經濟或社會文化壓迫的一群朋友去得到尊嚴,亦能選擇去過一種有尊嚴的生活。所以對我而言,在我社關的路程裡都是一脈相承,雖然在不同時段裡,我關注的議題重點都各有不同,好像今時今日我仍在關注人權,譬如國內有無理打壓709事件等等我都會聲援,但重點有些改變了⋯但背後整個的理念和脈絡都是一向如此。

我到九十年代尾才開始思考,除了政制會引致剝奪某些群體的尊嚴和引來不平等之外,其實社會經濟制度都會(引致)。我在上次也分享過當時在西方慢慢非意識形態化,工黨也好,保守黨也好,都是很類似的social policy,我開始想⋯即當其時,現在當然又不同了,現在面對的是威權的壓迫,這是另一個issue。但當時我覺得就算用一個較為開明的管治方法,以及一個民主的制度⋯是有差異的,民主最重要的是check and balance,即對我而言,為甚麼我會推動爭取民主制度呢?我深信類似尼布爾所提及,每個人都有罪性,但同時每個人也有其理性,基於我們肯定每個人都有理性時才能⋯由於每個人都有罪性時,所以民主成為必需,因為要監察權力。但是亦由於每個人都有理性的時候,才讓民主成為可能。如果大家都沒有理性的時候,就有變成民粹的可能,所以我深信理性地大家互相⋯所以當時我去爭取民主制度的時候,其實是希望透過制度,可以讓社會當中的每一個人的尊嚴更加不會受到無理的剝奪。

到二千年開始時,除了政治權力或政治制度所引致的強權之外,經濟霸權在當中可能更加對人日常生活的尊嚴剝奪更加大,我開始思考這個問題。其實很特別的,譬如在2003、2004年開始我提出這一建議,當時被罵得很慘,當時領匯考慮上市,鄭經翰幫盧婆婆打官司不要上市,很多人批評他阻礙著地球轉。Even政黨,你知道民主黨那些傾向政治上較開明,但經濟政策就很保守,變相反對領匯上市在當時完全得不到市民大眾認同。我剛重看資料,2004年我在《時代論壇》寫過一篇文章,指自己也反對領匯上市,因為當時我的觀念已經覺得是⋯領匯將社會服務私有化,以及我當時思考,如果將很多東西市場化的時候,特別是極端的市場主義,即到了market fundamentalism的時候會帶來很多問題。過往這十幾年很明顯除了政治上的壓迫之外,經濟上的壓迫⋯特別在香港和全球也是,所帶來的問題很嚴重。我舉個例子,上個星期有個六十多歲的婆婆拾紙皮,在整理的時候把一部分紙皮放在地上,馬上被食環署捉走了。你說這純粹是政治上的問題嗎?當然是,有關政府政策。但同時間在經濟上,若經濟制度多容許⋯即現在香港社會趨向將個體勞動力的經濟活動愈來愈⋯[郭:收窄。]排除。一定要你活在一個正規經濟(之下),正規經濟主要是讓大財團去dominate,但非正規經濟呢,不只是拾荒、回收這些,甚至是小販等等。很多這類非正規經濟在過往的十多年裡,完全被慢慢排除出香港社會之外。

但我們看到其他國家的情況是,這些非正規經濟其實令到很多被邊緣化的族群是可以獲得尊嚴,也能賺取收入去支援生活。變相我自己看到的是,如果我們關注一些政制問題,特別可能在二千年頭的時候,我對很多主流政黨失望,就算能爭取民主制度,選了很多民主黨的成員⋯很多民主黨的成員都是我的朋友,但他們沒有這方面的視角,even我與其中一兩個去討論時,他也覺得領匯上市其實很合理,因為他們都較為中產,有投資,(認為)市民大眾可以分享成果很不錯。但他們忽略的是,領匯原本的商場⋯即房屋署的商場原來是serve基層市民,將它市場化的時候⋯當時也看到,它們(領匯)謀取最大化的利益,而犧牲基層市民的利益。但當時政黨的核心成員不會認同這些東西,變相二千年頭幾年時我在想,我開始想除了推動民主政制之外,我在香港都要推動一件可以說是知其不可為而為之的事,就是反思資本主義。這比推動民主制度更加難,因為民主制度的阻力主要是香港的商界和共產黨,但資本主義制度的反思是全球,這巨獸更難(去挑戰)。但我們的目標不是要拆毀資本主義制度,因為當時已經看到共產主義比資本主義更加不堪,好像到二千年時,資本主義是人類社會唯一一個可能是workable的社會制度,當時even社會民主主義也不行。但我們就想,在過度發展的資本主義制度之下,特別像香港這個情況,有否一個可以反思(的空間)和alternative呢?所以我過往十多年重點去推動這件事,背後也希望透過這些推動去令社會裡一些被受壓迫的⋯但這種壓迫不只是政治上的壓迫,也有經濟或社會文化壓迫的一群朋友去得到尊嚴,亦能選擇去過一種有尊嚴的生活。所以對我而言,在我社關的路程裡都是一脈相承,雖然在不同時段裡,我關注的議題重點都各有不同,好像今時今日我仍在關注人權,譬如國內有無理打壓709事件等等我都會聲援,但重點有些改變了⋯但背後整個的理念和脈絡都是一向如此。

郭教授

:

剛才你談到很多事件令你產生一些想法,如果再加上信仰的維度,你會如何看待你過往的參與?究竟信仰的角色或原則是如何影響你或帶動你?其實是事件令你有更多信仰的深入反省,還是另外一種方式,即信仰令你看得更深入?

趙善榮

:

在我成長裡,一直基督教信仰對我參與社會關懷,正如上次所提,都是三個向度。第一是動力,第二是繼續前行的passion,第三是盼望,這麼多年也是如此。我記得問題裡曾經提到,大學時代有甚麼人物影響得我最深遠,我回想起,很多香港的朋友,例如阿翁(翁偉業)是並師並友,現在很多前輩也令我有很多stimulations。但如果談到影響最多的,除了剛才提到的潘霍華,當時是很影響自己的一個人物,雖然對他認識很少,只看過他一兩本書,但現在很多人都對他有深入的研究。另外還有兩個人物對自己影響頗深,但對他們的認識也只是皮毛⋯兩個都是與印度有淵源,一個是德蘭修女,一個是甘地。甘地是印度人,但德蘭修女是阿爾巴尼亞人。但當時在讀書時代,他們的故事影響(我)很深。所以大學一畢業以後,我就和幾個讀社工但未畢業的同學,低我一年的,一起去了印度。Total去了四十九天,開頭一段時間與他們一起,接下來我就獨自一人在二十多天裡⋯我稱之為火鳳凰之旅,我去了不同與德蘭修女和甘地事跡有關的地方。

其實這麼多年也是的,德蘭修女和甘地的故事和生命對我有很深的影響。德蘭修女的影響是在信仰中給予我⋯她有些短句,像聖經金句般給予自己提醒,雖然不是太系統。當中我給予自己的座右銘是,不是要做些大事,而是在最微小的事上盡量用愛去做,這也是自己做社關和社會參與的其中一個很大的提醒。因為如果我們經常想著要做大事,很多大事其實做不了,挫折感很大,但我們知道總之該事值得做,盡量去做,以及做的時候帶著愛。雖然愛很空泛,但最低限度其中一種是包容。我感覺近年和很多朋友一起去關注社會時,發現其中一個挑戰,就是每個人都很自我,每個人都覺得自己一套是對的⋯這個合理的,但對之餘也應該嘗試有更多的聆聽和包容,接受對方不同的方法。當你能做到這樣⋯譬如一個團體用了某方法去做事,雖然你未必認同,但其整個方向也是嘗試能做到自己想達到的方向時,我也會認同和支持,這也是個很重要的提醒。所以過往的三十年裡,我參與很多不同的聯席和平台,基督教裡面或外面的一些團體,也找到很多有心的朋友合作。但我在這幾年觀察到最大的問題就是,很多朋友以前是戰友,後來反而成為誓死不往來的,甚至要置對方於死地的敵人,我就覺得有點可悲和危害。[郭:是你的參與還是你看見其他人的參與?]我看見其他人的參與,我自己沒有遇到這種情況。就我這幾年的社關和社會參與的觀察,可能基於很小事或很小的issue,但大家太過執著小問題,引致反目成仇,但若我們知道社會參與的目標不在己,而是與某些人同行,去改變他們的情況,或者改變某制度,你知道這個目標不是在自己身上時,那麼你就能有較大的胸襟大家一起去做。

其實這麼多年也是的,德蘭修女和甘地的故事和生命對我有很深的影響。德蘭修女的影響是在信仰中給予我⋯她有些短句,像聖經金句般給予自己提醒,雖然不是太系統。當中我給予自己的座右銘是,不是要做些大事,而是在最微小的事上盡量用愛去做,這也是自己做社關和社會參與的其中一個很大的提醒。因為如果我們經常想著要做大事,很多大事其實做不了,挫折感很大,但我們知道總之該事值得做,盡量去做,以及做的時候帶著愛。雖然愛很空泛,但最低限度其中一種是包容。我感覺近年和很多朋友一起去關注社會時,發現其中一個挑戰,就是每個人都很自我,每個人都覺得自己一套是對的⋯這個合理的,但對之餘也應該嘗試有更多的聆聽和包容,接受對方不同的方法。當你能做到這樣⋯譬如一個團體用了某方法去做事,雖然你未必認同,但其整個方向也是嘗試能做到自己想達到的方向時,我也會認同和支持,這也是個很重要的提醒。所以過往的三十年裡,我參與很多不同的聯席和平台,基督教裡面或外面的一些團體,也找到很多有心的朋友合作。但我在這幾年觀察到最大的問題就是,很多朋友以前是戰友,後來反而成為誓死不往來的,甚至要置對方於死地的敵人,我就覺得有點可悲和危害。[郭:是你的參與還是你看見其他人的參與?]我看見其他人的參與,我自己沒有遇到這種情況。就我這幾年的社關和社會參與的觀察,可能基於很小事或很小的issue,但大家太過執著小問題,引致反目成仇,但若我們知道社會參與的目標不在己,而是與某些人同行,去改變他們的情況,或者改變某制度,你知道這個目標不是在自己身上時,那麼你就能有較大的胸襟大家一起去做。

郭教授

:

當你回顧自己一路以來的參與,你怎樣看待港英和中國政府?

趙善榮

:

我在八十、九十年代接觸香港政府,英國政府就接觸不多,都是寄聲明和信去,有時在聯合國的層面時⋯我們出聲明後會有官員回應,但主要接觸香港政府。當時八十年代、九十年代覺得港英政府尚算可以理性對話。特別九十年代(港英政府)已經預計要撤出,在一些人權事件,even民主制度會嘗試聆聽(市民的聲音)。所以我覺得當時港英政府和民間團體可以算是一種伙伴關係,即我們定位(自己)是民間團體,八十年代時就叫壓力團體,給予它們壓力⋯但到九十年代時除了向當時的政府施壓之外,它也願意嘗試去聆聽的。我想當時很多事情對其而言是新的,特別是人權教育和人權事件,它都願意去聆聽去諮詢。到二千年之後,我去參與時,也看到香港政府某程度上也算是有聆聽,雖然聆聽後不會進跟。但近這七至八年的情況惡劣了很多,自從梁振英上台後真的很惡劣,他將政府和民間團體⋯(將)民間團體的界定是一種反對聲音或反對團體,他是一種敵我對立,不再(看成)是伙伴。伙伴雖然有些較緊密,有些較疏離,但大家始終都希望一起去改善香港社會。(但)他不再以伙伴的角度去看,而是敵我,事情就困難了。變相更加考驗的是,當香港基督徒去關心社會或社會參與時,[郭:會有影響。]對,每一個信徒都要有心理準備,以前面對的可能是付出很多去做但換不到果效,是indifferent,但現在面對的是威權的打壓。我覺得我們更加需要信仰的承載,知道我們所做的是for what,如果你做的只為短期果效,或者for某取到某些成果,甚至自己能在建制有一官半位,現在與十多年前有所不同。現在所做的可能只是純粹基於理念,做一些合適的事,但可能要面對無結果,甚至是打壓。但我覺得正正是這樣的時代,基督教信仰更加能承載到,基督徒在這時代更加要發聲,不只發聲,是由基督徒去建立一些平台或網絡去承載整個公民社會。因為很多外國經驗看到的就是,在威權甚至全權的政府裡,信仰能扮演到這個角色,可以為社會道德做到實際精神上的支援。

郭教授

:

你覺得用甚麼方法和資源可以有這種承載?

趙善榮

:

我覺得方法有很多,但最簡單的,好像八十年代開始有社關討論時,很多基督徒⋯我們當時大學畢業的同學大家都思考這問題,究竟我要走到建制裡,還是在建制外扮演獨立的聲音?我覺得現在更需要有心的弟兄姊妹在建制外,即類似我們說到的民間社會內,扮演獨立的聲音。當你走到建制內,包括你參與政黨等等,有自己的角色,當然我也鼓勵弟兄姊繼續去做,但當你進去了,你也牽涉不同的利益要compromise,或很多不同利益的考慮等等。但如果香港教會未來能在香港社會裡扮演建制外的一個平台和聲音,當我看見一些團體,不論是甚麼政治立場,只要遇到無理打壓時,(香港教會)能發聲,去支援他。當我們看見⋯假設政府有些合理的做法,我也覺得能適當地去歡迎和支持。總之我覺得最重要⋯不需要說前設就是⋯我也鼓勵年輕的弟兄姊妹去思考這個問題,就是關社時,我們站在雞蛋一方,但不是說因此必然反對高牆所做的任何事。如果是好的,我們也應該歡迎,即我們要理性地評論。但當我們看見其他雞蛋被受無理壓迫時,一定要發聲。我認為如果教會在未來有更多弟兄姊妹是有心去組織一個平台,去扮演這個角色,類似九十年代,或二千年頭的時候,其實有一定的角色可以某程度將這個已經很撕裂的民間社會重新做出連結。

郭教授

:

當你回顧香港教會的發展和回歸,如果要你簡單地評估自己走過的路,你會如何形容?用些甚麼形容詞?

趙善榮

:

兩方面,一個是整個香港社會,一個是個人。香港教會在97年前就prepare for the worst,but turn out不需要出現這個情況,變相我嘗試用一個形容詞來形容,就是生於患難,死於安逸。97年前教會感覺到很多不確定性,很多未來的挑戰,但我覺得當時是有生命力的。到97年後,發覺那些逼害,大教會會想,可能他日連堂會⋯就像現在中國的家庭教會般,連聚會都被拉人封鋪。(97)當時就打算以細胞小組去做,無論是信仰上的preparation,或是實踐上的預備,但97後好像一直沒有(發生特別事),二十年來歌舞昇平,但就在這樣的歌舞昇平裡,教會的生命力反而慢慢流失了。在我看來,香港教會最大的挑戰就是生於憂患,死於安逸。我希望這兩、三年開始大家會醒覺到,原來威權或全權的控制愈來愈不再是概念,未來可能會殺近身旁,去重新思考信仰的本質到底是廉價的、祝福的、恩典的信仰,還是一個重價的、負代價的信仰。

郭教授

:

你自己呢?

趙善榮

:

就我而言,(我)是香港教會的其中一分子,在97前我也有種預備受逼害的心態,但turn out沒有,可能在警醒方面真的少了。但近年自己慢慢開始覺醒,若真的要活出信仰時,要有預備就是⋯不知道會否出現,但最壞的情況就是我們所理解的國內(對教會)的逼害,在香港某一天也可能會出現。如果當時仍要講真話,忠於信仰的時候,我們要付代價。以前我覺得對很多參與政治和社會的基督徒朋友,以前參與最大的代價純粹是時間,或者職業上的opportunity,即在自己的專業上可能升職會較慢,但沒有太多別的代價,但未來參與社關,要說真話時,可能要面對打壓或排斥,甚至最壞的情況是無理拘禁等等,這可能也是認同基督徒要參與社關的朋友開始要有的心理準備。就我而言,這兩三年開始多思考這問題。到今時今日,我不敢說未來⋯我也覺得我會選擇繼續走這條路,希望繼續講真話,說一些應該說的說話。

郭教授

:

最後也是問你身份認同的問題,你會認同自己是一種甚麼身份?

趙善榮

:

我會認同自己是基督徒。基於我的情感,我也覺得我是香港人。但這個香港人(身份)不是排斥的香港人,而是作為世界公民的香港人。

郭教授

:

你以往很關心中國,你怎樣看待中國身份?

趙善榮

:

我去關心中國時,以前有兩種(原因),一種是覺得國內有很多農村朋友的狀況是很不理想,不只是中國,非洲與其他地方我也同樣關心,這基於人道主義的情懷,我希望能夠幫助他們。另外一種始終是中國在地緣和關係上與香港較緊密。所以我以前有多種情的關心,雖然我這種情不太強烈,但最重要的關心都是人道主義的原因。但近年,第二種情越來越淡,這是事實。不只是淡了,甚至我擔心,不希望有一天會出現⋯有一天(我會)覺得中國作為一個整體,或者由中國共產黨所統治的中國所行使的管治方法讓我反感,或者受到壓迫,而對中國整體產生排拒,甚至一個不歡迎,我不希望出現這個情況,至現時為止未出現。現在的情況是,如果中國發生水災或地震,需要捐(物資)的話,我會照樣support,我也很樂意去支持。同樣的,在非洲和孟加拉也是這樣,我一直都是這樣。我不像那時八十、九十年代,或二千年有些朋友認為,如果要捐錢主要捐給中國,不捐給非洲,我當時已經沒有這種觀念,我都是一視同仁,總之有需要而我又支持,我就會捐,到今天也是類似。但我擔心,也看到一個趨勢,雖然暫時未有,但我也害怕,就是當香港或香港人愈來愈感覺到被中國政府打壓時,那種不滿和排拒在我身體裡可能會慢慢出現,我希望不出現吧。到今天我都不認同用蝗蟲等等(字眼)去形容中國的朋友,或者我也不認同反水貨的做法,所以有些人(指)我耶膠、大中華膠等等,我又不是大中華膠,是世界膠(笑)。始終對我而言,我真正反對的是中國政府,這是事實,我反對中國政府的無理管治,但不是反對中國人。我對中國人仍然有情,但那個情日漸減弱,不像香港般,(我對)香港的社會的情是相對上較強。

郭教授

:

最後你還有甚麼想跟我們分享的嗎?

趙善榮

:

最主要想分享的是,如果有朋友嘗試去思考用信仰去實踐,去回應社會的不同需要時,這很重要,因為我們的信仰不只是局限在教會裡,信仰應關心社區和社會,特別是關心不公義的事,希望有更多朋友去思考這方面。

郭教授

:

好,謝謝你。