糊塗姻緣

本事

七月七日是牛郞織女相會的日子。

村女姚菊英懷着與職女一般的心情,盼望表哥金福歸來,因爲她記得︰金福爲了葬母,將自己抵押給趙家做奴僕,今天是淸債的一天,也就是他倆可以重新聚首的一天。她快樂得載歌載舞,父親姚祥,也爲之悲喜交集。白員外家的丫頭翠香,提着一籃乞巧果來探望菊英,看了菊英樂而忘形的神色,不由開了她一個玩笑。

在趙家的金福,也忙着整理東西,準備辭別趙母和少爺克勝。克勝長着一幅怪相,雖已訂下了白員外的小姐爲妻,但依舊在外面拈花惹草。他向來受金福伺候慣了,一旦離去,急得向母親大跳。善於計算的趙母,七算八算,指金福債未還淸,迫他再做一年,金福縱然不服,但格於勢力,只好勉强留下。

是夜,仙女廟演出應時戲,人山人海,十分熱鬧。克勝帶着金福來看戲,座中調戲婦女,撞正大板,嚇得他撇了金福逃走。白員外夫婦和小姐、丫環翠香等也來看戲,金福乘隙要求翠香去叫菊英,並把經過吿訴翠香,翠香故意不信,惹得金福賭神罸咒,這才一笑而去。

白小姐痴肥、凶悍,爲了吐棄食物,竟與觀衆爭吵,一時蠻性發作,捋袖伸臂,大打出手,白員外夫婦手足無措,幸虧翠香及時趕到,用智將小姐哄騙離塲。

金福與菊英相見,無心觀劇。二人含情脈脈,並坐河畔。不久,見趙母坐轎趕來,金福便請菊英囘去。克勝躱在船上賭博,聽說母到,慌忙起身,一抬頭見菊英在岸上行過,頓時色授魂予墮入河中,趙母驚覺喊救,才免滅頂。

克勝的荒唐,白小姐的潑辣,漸漸傳入雙方耳中。克勝大吵大鬧,說是上了媒婆的當,堅决逼母退婚。趙母疑信參半,設計命克勝裝病,詐騙白小姐過門來看看眞相。那方面白小姐也尋死覓活,反對這門靚事,正好姚祥與菊英來繳付窰租,菊英的美色被白員外夫婦一眼看中,便用手段將菊英覊住。翠香心中明白,處處保護菊英,還用計大大地整了白員外一下,弄得白員外啼笑不得。

翠香雖幫菊英逃過一關,却逃不過第二關,因爲白家應趙母之請,勒逼菊英代小姐去冲喜。菊英焦急不安,翠香思得妙計,囑菊英大胆答應。原來翠香猜知趙家也決不會讓克勝親自出面見人的。果然趙家母子聽說白家應允前來反而惴惴不寧,左思右想,命克勝向金福苦苦哀求,請他暫代一代,並且寫了一紙免債的筆據給金福。

男家求冲喜,女家來相親,大家都用了假貨。雙方各懷鬼胎,自然疑心對方也有毛病,於是,彼此試探,彼此裝腔,鬧得不也樂乎。翠香看在眼裡,將計就計,步步緊迫,趙白二家爲了取信起見,同意翠香所提,立刻結婚。這一來,成全了金福和菊英,急壞了不敢出面的克勝與白小姐。洞房之夜,雙方想盡種種辦法,擬在黑暗中將自己兒女換進去,偏偏翠香一夫當關,萬人莫入,鬧到天亮,終於揭穿秘密。

雙方不肯甘休,拉拉扯扯奔上公堂。縣官頗惱淸早白早來打官司,旣而知道是趙白二家,想起上個月太太生日,二家並無孝敬,益發痛恨,於是,以翠香的意見爲意見,糊裡糊塗的判道:「窮配窮,有配有,花配花,柳配柳,破畚箕配破掃帚!」當克勝、白小姐大聲叫寃時,老爺已經退堂了。

糊塗姻緣裡的糊塗人物

王葆眞——糊塗軍師

這位軍師,年紀輕輕,可是一㸃不糊塗。沒有她,「糊塗姻緣」鬧不出結果。她有扭計天才,能利用別人糊塗時運用糊塗計謀,使糊塗人更加糊塗,從而達到她的目的。她雖然是一個弱女子,却具有俠骨,愛幫助別人,處今日的糊塗社會裡,像這種糊塗軍師,倒不嫌其多,只怕其少。

陳娟娟——糊塗新娘

在封建思想沒有被剷除乾淨以前,糊塗新娘多得難以數計。兩造八字,三元合婚,憑瞎子先生一張咀,多少女人做了糊塗新娘!但是,陳娟娟的糊塗新娘,與此完全不同,她的婚姻是明朗的、是合理的,然而爲什麽稱她爲糊塗新娘呢?妙就妙在這裡,看了本片你就會知道。

江漢—糊塗新郞

江漢演老實書僮金福,妙趣橫生。他本來準備囘家去做新郎,偏偏碰着刻薄主人,辣手不放,又詎料塞翁失馬,安知非福,準新郞不曾做成,却做了糊塗新郞。他的糊塗是被迫的,所謂任人擺佈,糊裡糊塗而已。江漢演這個角色,演得十分出色。

龔秋霞——糊塗親家

大姐龔秋霞,一向演正面人物,而她的演技也早爲觀衆所推崇,此番在「糊塗姻緣」裡表演反面角色,而且猶屬於喜鬧形式的,這對大姐來說,還是第一囘。攝製之前,導演怕大姐耍不開,那知一上鏡須,完全判若二人,不但演來淋漓盡緻,並且極有分寸。大姐把「糊塗親家」演活了,導演高興得常常這樣說。

蘇秦——糊塗員外

「糊塗員外」很怕老婆,可是又很喜歡女人,這是他的矛盾,也是他認爲難以解開的死結。面對着河東獅不算,還加上一個半痴半癲,蠻不講理的寶貝女兒,員外眞是被弄得啼笑皆非了,爲了排解這一苦悶,便專門在女人身上打主意,而進行又非像做賊一般不可,於是,笑話就發生了。蘇秦演得爐火純靑,妙不可言。

藍靑——糊塗安人

藍靑演喜劇人物,也早已膾炙人口,毋庸多贅,不過,這裡要特別說一說的,是她在「糊塗姻緣」裡的演出,較諸以往作品,更爲出色,旣被稱爲「糊塗安人」,自然有她糊塗特㸃,看起來,安人貌似精明,實際上,心却糊塗,細觀藍靑表情,就是掌握了這種內外有分的人物心理,以致達到演出效果,叫人一見就要突,趣哉。

余婉菲——糊塗千金

國語演員余婉菲,粤語演員譚蘭卿,是廣大觀衆眼裡的兩大女滑稽,任何一部電影,只要有這二位出場,觀衆們一定拉開咀吧哈哈大笑,足見名實相符。余婉菲在「糊塗姻緣」裡飾演「糊塗千金」,先不談戲,一看她的亮相,就要使人捧腹了。「糊塗千金」一身是肉,也許是她的脂肪太多,裹住了整個的芳心,以致笨頭笨腦,糊糊塗塗,一天到晚講痴話,做傻事,且看余婉非表演,定叫你拍手叫絕。

吳景平——糊塗少爺

吳景平在銀幕上,以糊塗姿態出現的,已不止一次了,「佳人有約」裡的糊塗偵探,「有女懷春」裡的糊塗小商人等等,在觀衆印象裡都十分深刻,如今「糊塗姻緣」,他又以「糊塗少爺」脚色出現,可謂集糊塗於一身。要問「糊塗少爺」糊塗到什麽程度?只要舉一,便能反三,上面眼睛看女人,下面雙足入河流,等到跌了下去,才知道自己走錯了路了,他的糊塗、可想而已,而也只有吳景平能演得活龍活現。

李次玉——糊塗丈人

李次玉演的是菊英父親,他的愛女,被迫在白家做針線,豈知一夜之間,竟做了新娘子了,雖說結果正合理想,但倒底是當上了「糊塗丈人」。李次玉担任了這個角色,戲雖不多,但處處不脫大將風度,演得極風趣,極自然。

王葆真的古裝十七歲!

糊塗姻緣中有神化演出

「十七歲」王葆眞,初演古裝片,神情畢肖,美麗活潑,眞正是人見人愛。她在「糊塗姻緣」裡演白小姐的丫環,角色的身份雖然很卑微,但角色的分量却十分重要。由於她的計謀,使趙白兩家跌入了糊塗圏套。她像耍戲法一樣耍得伸士淑女團團轉,爲什麽要這樣呢?爲了同情和帮助弱者。她演古裝十七歲,然而與時裝十七歲大不相同,這裡面的王葆眞,是俠骨柔腸,是孔明再世,當你看了「糊塗姻緣」,你將很自然的叫出來:王葆眞表演得眞好!

江漢說︰咱和王葆眞可眞有緣份。

說來奇怪,王葆眞接連主演了三部片子,却都有江漢。第一部「十七歲」,江漢演王葆眞的表哥,對表妹一片痴情,拒之於千里之外,他那種傻傻地的性格,至今猶留在觀衆腦海中。跟着開拍「糊塗姻緣」,江漢又以老實人面貌出現,但此番與前不同,他是要想娶老婆而無可奈何,幸虧王葆眞幫了他一個大忙,這位並不是糊塗的靑年,却竟因此結成了「糊塗姻緣」,喜出望外,無怪要感激涕零,大叫和王葆眞有緣了。然而,第三部「情不自禁」,他所處的地位,不敵傅奇,從而使自己變了癩蛤蟆,凄凉到極,不過拿合作來講,江漢和王葆眞還是有緣份的。

龔秋霞和藍青成了八怪婆!

龔秋霞和藍靑,在「糊塗姻緣」裡的演出,一定會使你拍案叫絕!事實上,這部電影的演員陣容,是堅强得無可再堅强了,單看這二位,便知言不過火。

糊塗少爺

事事糊塗

吳景平是笑料倉庫

看了吳景平在「糊塗姻緣」中的演出,不能不令人慨然讚道:「有修養的演員,他的演技畢竟不凡。」

「糊塗姻緣」內的趙克勝,人物是丑化的,如果不是吳景平來演,很難想像會達到這麽好的成績。吳景平對於趙少爺這個人物,以絕不誇張的表演手法,細細的將他描摹出來,不火不瘟,恰到好處,而使人看了自然發笑。在攝製時期,所有工作人員,對吳景平取了一個花名,叫做「笑料倉庫」。 對的,吳景平刻劃丑角人物,是有他的獨到之處,他確實可以稱爲「笑料倉庫」而無愧。

糊塗姻緣中有神化演出

余婉菲大閙仙女廟

七月七日,是仙女廟最熱鬧的一天,男男女女,都從各村各鎭趕來看戲,販夫走卒,也忙着來趕市集,那些大戶人家,也均在這一天來表示濶綽,白小姐生在富貴之家,當然也不例外。然而,白小姐的人品、性格,却並不因她家富貴而顯得高雅。她喜歡搔首弄姿,又喜歡咀不停食,因此惹是生非,在千人矚目之下,居然跟看客們戰鬥起來,這眞是一樁破天荒的滑稽之事!

這塲戲,佈景大,演員多,台上演戲,廟門外貨攤羅列,洋洋大觀,着實醒目,飾千金小姐余婉菲,像一頭猛虎,大鬧仙女廟,看來令人昨舌!令人捧腹!

假得出奇假得有趣

「糊塗姻緣」也可以叫「滑稽姻緣」。男婚女嫁,本來是一件正大光明的事,可是這裡却與衆不同,雙方以騙開始,繼之以詐,最後以假,彼此各出奇謀,都想佔便宜,萬萬料不到强人還有强人手,老奸巨猾的兩個八怪婆,竟翻在十七歲的姑娘手裡,妙事連篇,叫人笑煞。

好色財主垂涎鄉村蛾眉

蘇秦面孔有糖!陳娟娟眼睛有箭!

食色性也。凡是孔夫子門生而屬於好色者,無不以此自解。古代的士大夫,名成事就,飽暖思淫慾,見了女人色迷迷,偏還不肯自承下作,掮了孔夫子這句遺言,做自己的遮羞布,可發一笑。且看「糊塗姻緣」裡的蘇秦,塲面上口口聲聲說咱們是體面人家,但一見美貌女人,失魂落魄,體面便蕩然無存了。請看蘇秦刻劃的古代紳士,多麽滑稽! 一隻面孔像小偸,一隻面孔如蜜蜂,在幹什麽?在窃玉!在香偸也!他的對象陳娟娟,雖屬鄕村娥眉,却頗有見識,儘管蘇秦面孔上有糖,碰着陳娟娟的眼睛有箭,早已射穿他的內心了,因此,蘇秦撞正大板,吃了苦頭還不敢聲張。這過程是想入非非的, 請你看「糊塗姻緣」。

小姐生得俏

長城新片“糊塗姻緣”挿曲

1. 龍生龍,鳳生鳳,小姐你也不是百足蟲,唐朝有個楊貴妃,就因身肥鳳配龍,肉多之人福無窮呵

白:眞是龍生龍,鳳生鳳,百足生出來是蜈蚣啊唷天哪。

2. 楊柳腰,太苗條,禁不起呀風里吹水里漂,行起路來不穩重,人人看了笑輕佻,不如壯木可以雕呵

白:肉多有福氣,可是楊柳腰沒有啦!

3. 瓜子臉,普通相,那有月餅面孔甜又香,香送十里引郞來,才子進門作鴛鴦,恩恩愛愛好日長呵

白:人說瓜子臉好看,我的面孔又圓又大像個大月餅。

4. 男咀大,女咀小,古畫上面也是這樣描,笑不露牙稱貴相,女人咀小世間少,恭喜小姐樣樣俏呵

白:人家說咀大吃四方,偏偏我的咀生得那麽小。

對情人

長城新片“糊塗姻緣”揷曲

檀香扇子七寸長,七呀嗎七寸長哇一人打扇二人凉呀,可惜那夏日不久長,哎支哎支喲,可惜那夏日不久長。

水酒輕來情意重,情呀嗎情意重哇飮到醉時情也濃呀,相愛不敎盃里空,哎支哎支喲,相愛不敎盃里空。

相思賽過蓮子心,蓮呀嗎蓮子心哇借歌說與情人聽呀,出門莫忘奴的情,哎支吹支喲,出門莫忘奴的情。

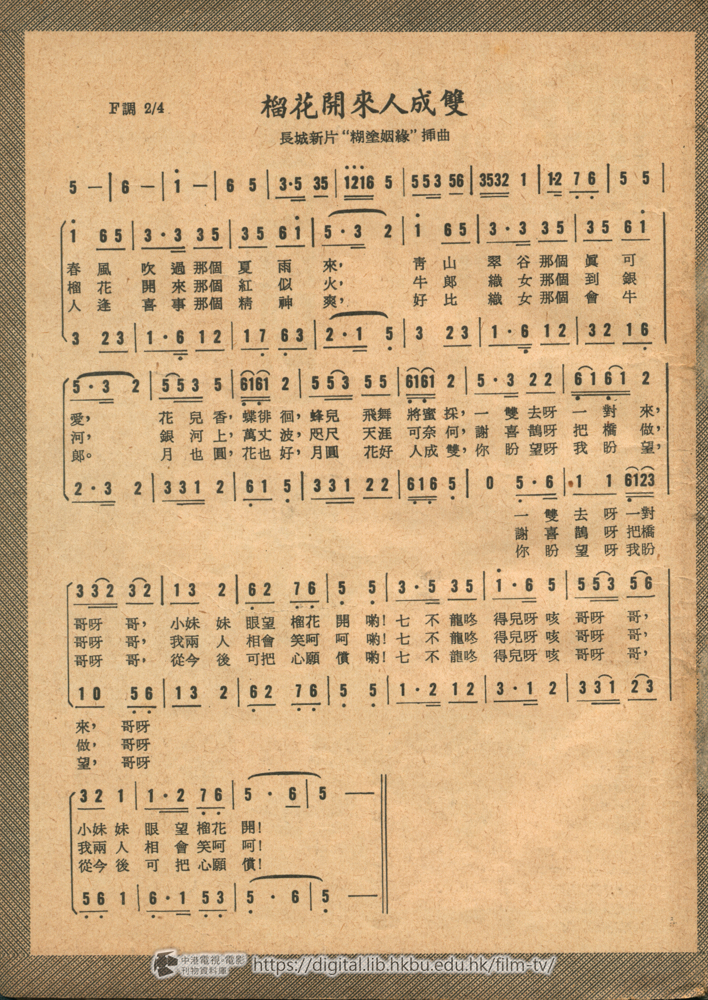

榴花開來人成雙

長城新片"糊塗姻緣"揷曲

春風吹過那個夏雨來,靑山翠谷那個眞可愛,花兒香,蝶徘徊,蜂兒飛舞將蜜採,一雙去呀一對來,哥呀哥〔一雙去呀一對來,哥呀哥呀〕,小妹妹眼望榴花開喲!七不龍咚得兒呀咳哥呀哥,小妹妹眼望榴花開!

榴花開來那個紅似火,牛郞織女那個到銀河,銀河上,萬丈波,咫尺天涯可奈何,謝喜鵲呀把橋做,哥呀哥〔謝喜鵲呀把橋做,哥呀哥呀〕,我兩人相會笑呵呵喲!七不龍咚得兒呀咳哥呀哥,我兩人相會笑呵呵!

人逢喜事那個精神爽,好比織女那個會牛郞。月也圓,花也好,月圓花好人成雙,你盼望呀我盼望,哥呀哥〔你盼望呀我盼望,哥呀哥呀〕,從今後可把心願償喲!七不龍咚得兒呀咳哥呀哥,從今後可把心願償!

電影小説

糊塗姻緣

ー

落日餘暉,映紅山頭,遍野的稻穗,迎風搖晃,宛若橙色的波浪,莊稼漢沿了阡陌囘家,童子伏在牛背上,拉着牛鼻繩慢步而行。

在一家簡陋的庭園內,長着一株挺拔的石榴樹,榴花吐紅,夾着在繁茂的綠葉中間,彷彿美人臉上的胭脂。樹下坐着一個粗壯的中年男子,彎着身體,正伸手到脚盆裡洗濯他的雙足,忽然,一陣淸脆悅耳的歌聲,從屋子裡傳出來,他不由側耳凝聽:

「春風吹過夏雨來,靑山翠谷眞可愛,花兒香,蝶徘徊,蜂兒飛舞將蜜採,一雙去呀一對來,哥呀哥!小妹妹眼望榴花開啊!七不龍冬得兒呀嗨,哥呀哥!小妹妹眼望榴花開。」

這個風霜滿面的中年人,跟着那陣歌聲,流靈出欣慰之色。他感慨地㸃了一㸃頭,一眼瞥見門檻內人影晃動,使立即囘過頭來,裝着不曾聽見似的繼續洗濯他的雙足,然而猶不免偸偸地用眼角注意。

門前出現了一個捧着盤子的少女,她生得眉靑目秀,嬌艷動人,白嫩的臉蛋兒上,充滿着無可遏制的喜悅,一面輕盈的向庭園中走去,一面繼續唱道:

「榴花開來紅似火,牛郞織女到銀河,銀河上,萬丈波,咫尺天涯可奈何,謝喜鵲呀把橋做,哥呀哥!我二人相會笑呵呵喲,七不龍冬得兒呀嗨,哥呀哥,我二人相會笑呵呵!

人逢喜事精神爽,好比織女會牛郞,月也圓,花也好,月圓花好人成雙,你盼望呀我盼望,哥呀哥!從今後可把心願償喲,七不龍冬得兒呀嗨,哥呀哥!從今後可把心願償。」

她唱時將盤子裡的盃筷移放到桌子上,端起那樽特備的酒瓶,深情蜜意地看了一眼,輕輕放下,却沒有提防一陣瞭亮的笑聲起自背後。

「哈……今日裡共把心願償。對!好!」

「爹!」少女羞澀地叫了一聲,丢下盤子,反身過去端起脚桶,往牆角走去。

他們是父女倆——姚祥和菊英。這屋子裡沒有第三個人。姚祥租了白員外家的窰山作工爲活,只能勉强過日子,因此自從死了老婆之後,也就無力再娶。菊英在父親辛勞哺育下逐漸成長,當她知事之初,便以她小小的力氣幫助父親料理家務了。她愛父親,父親疼她,在貧苦的環境中,倒洋溢着極富人情味的骨肉之愛。

這一天,恰是乞巧節日,姚祥已知道女兒的心事,但不便直說,他趁女兒替他去傾倒洗脚水時,拿着旱煙桿走到桌子前,指一指桌上的酒說:

「菊英!你買了酒啦?」

「買了。」

「還是你想得週到,今日應該有酒。」

「爹!」菊英笑了起來:「瞧你看見酒就樂!」

「不!我問你,今日是什麽日子?」

「什麽日子?」菊英有些領悟,但她佯作不知地搖搖頭:「我不知道啊。」

「孩子!別裝傻了,你金福表哥在趙家總算熬滿了這一年,今日是你們兩個——。」

「爹!你又來了。」菊英含羞地一扭身,朝屋子裡進去。姚祥滿懷高興的看着女兒的背影在門前消失,囘身拿起酒瓶,注視有頃,喟然地說了一句:「該給他們辦喜事了。」

「爹!」姚祥一聽女兒的聲音,便將酒瓶放下,側轉了身體,只見菊英拿着一雙新做的布底鞋跑到他面前:

「爹!你穿穿看,不知大小怎麽樣?」

姚祥坐下來,拿過女兒手上的鞋子穿在脚上,站起身在地上踏了一踏說:「緊了 一㸃兒。」

「那就好了。」

「什麽?」姚祥詫異地說。

「表哥的脚比你小一㸃兒。」

這囘答幾乎使姚祥笑了出來,他並非笑女兒痴,而是笑女兒率直和天眞。他也明知道這雙鞋子是屬於誰的,但聽了女兒這麽說,就不免要開女兒的玩笑了:「你這孩子,在你面前的不做,不在你面前的倒早做好子。」

「爹!趕明兒替你做一雙好了。」

「我喜歡這一雙,緊就緊一㸃兒吧。」

「爹!這雙底是加料的。」菊英越囘越妙了。

「呀!還是加料的?那我就更喜歡了。」

菊英看他父親一本正經,倒有些着急。姚祥睨視女兒楞然不語的神氣,不由哈哈笑來起:

「別急!爹跟你開玩笑。」說着一面坐下,一面除了鞋遞還給菊英:「囘頭表哥來了,就給他換上,陪你一塊兒往仙女廟看戲去。」

菊英噗哧一笑,接過鞋子方要囘身,却聽見有人叫了一聲菊英姊,抬頭一看,只見翠香拿着一只小籃子,笑容可掬地,像一隻惹人喜愛的小鳥般跳躍進來。

二

翠香原是姚家的鄰居,如今是孑然一身在白員外家裡作白小姐的貼身丫環,由於她的聰明伶俐,無形之中成了白小姐的靈魂,因爲白小姐養尊處優,將所有的知識都長在一身肥肉上了,而且常常喜歡閙別扭,一閙就閙個天翻地覆,這時候只有翠香才能扭轉局面,才能使她囘復人性,因此,白員外夫婦,對翠香別具隻眼,尤其是白員外,瞧着翠香,無異是貓兒瞧着魚缸裡的金魚,無奈的是翠香可怕的臉色,以及喜歡嘮嘮叨叨,令人望而生畏的自己的老婆。

菊英和金福相愛,翠香完全知道。在翠香的記憶中,也留下了這個日子,所以,她巴巴的來探望菊英,看看金福是否囘來了?菊英很感激翠香的關心,姚祥對翠香也像自己女兒一樣。父女想留翠香吃飯,但翠香要趕囘去侍候白小姐到仙女廟去看戯,因此婉謝了,她問姚祥,什麽時候可以喝菊英的喜酒?

姚祥聽了,含笑一指桌上的酒說:「你瞧!這不是喜酒?」

「哦!這麽快?」翠香別轉道向菊英道:「金福哥囘來了?」

「沒有呢,爹在說笑話。」

翠香上前一步,舉着籃子向菊英笑咪咪說:「今天當然囘來了,恭喜你。這是七巧果,祝你們表兄妹甜甜蜜蜜,團團圓圓。」翠香頓了一頓,又帶着探問的口氣:「哎!你們的好日了定了沒有?」

金福的歸期,在菊英心中自然忘記不了,但這時眼看太陽就快落山,猶未見金福到來,她心裡的焦急,正感無處可訴之苦,一聽翠香動問,不由雙黛微蹙,抱怨地說了一句:「人還沒有囘來呢!」頑皮的翠香,馬上依樣葫蘆的學着說:「人還沒有囘來呢!瞧你這副急相。」

菊英紅暈雙頰,啐了翠香一口,翠香轉身對姚祥說:「姚伯伯,以後別疼她了,她現在已經一心一意的在表哥身上了。」

「可不是?」姚祥指一指桌上那雙鞋子道:「你看,人沒來,鞋都巳經做好了,還是雙料底的呢。」

「不害臊!」翠香嗤然一笑。菊英扭身欲避,却給翠香拉住。姚祥忍不住哈哈笑了起來,如果不是翠香急着要趕囘去,這個難得展眉的辛苦人,也許有更多的笑話要說呢。

三

在趙家,金福懷着菊英一樣的心情,忙着收拾行囊。他想起去年七月,親娘去世時的慘苦情形,要不是表妹殷殷相勸,爲他奔走,挽人向趙寡婦那裡吿貸了十兩銀子,那悲慘的局面將不知如何收拾?雖說趙寡婦拿出十兩銀子,是要用自己的身體作抵押的,而且因此也使表妹傷心落淚,然而表妹待他的一番恩情,是叫他刻骨難忘的。如今,一年的期限滿了,他欠趙家的債也還淸了,囘頭見了表妹,彼此該多麽快樂啊!想到這裡,不由格外的喜形於色。

忽然,趙家小丫環奔來吿訴金福,說少爺囘家,正在發脾氣,叫金福快去。金福暗忖,從現在起,我再不是趙家的奴僕了,趙克勝還發什麽脾氣?可是轉念一想,趙家母子都是鬼靈精怪,在尙未跨出這一條惡門檻之前,還是小心一㸃好,何况那張借據仍在他們手裡,於是放下手裡的東西,跟着去見趙克勝。

克勝一見金福,擺着少爺架子大駡混賬。金福蹩着一肚子冤氣朝肚裡嚥,客客氣氣向克勝辭行。這一來,倒頗使克勝尷尬,怎麽?金福這小子要離開這裡了?那麽叫我大少爺呼喝誰去?他有些惱恨,也有些着急,怔怔的注視金福半晌,一股勁兒去找娘說話。

趙寡婦依靠丈夫遺下來的產業,盤盤剝剝過日子,宅肥屋潤,並不比丈夫在世做官時遜色,這就顯出她的能幹以及天生的一種善於計算的性格。在她認爲美中不足的,是自己肚子裡落下的却是這麽一塊寳貝材料——趙克勝﹔他除了吃喝、賭錢之外,見了美貌子子還能裝出種種醜態。而事實上,他確乎生成一副與衆不同的醜相。儘管如此,趙寡婦還是對他百依百順,今年並且爲兒子訂了一門親事,對方正是白員外的白小姐。拉成這門親事的,不能不佩服媒人的一張嘴,因爲在趙克勝和白小姐的印象中,都認爲對方是一個極漂亮的人物。這是一樁滑稽的糊塗婚姻,然而多少年來,中國人的婚姻一直是這樣糊塗的。

趙寡婦聽兒子說金福要走了,只是冷冷的瞧了一眼,金福不待老大太開口,就上前一揖道:

「老太太!請你把借據還給我。」

「唔!」趙母以鼻聲開塲,旣而昂起脖子道:「期是到了,可是你借我們的債還沒有還淸呢。」

「呀!借據上不是寫明做一年長工抵十兩銀子的債嗎?」金福有些詫異,也有些緊張。

趙母並不答腔,祇是命管賬的老何把賬薄拿出來,當着金福的面,一一算了出來:「去年八月中秋,燒壞了少爺衣服一件,賠銀二兩。重陽登高,失落檀香扇子一把,賠銀一兩。大年夜陪少爺出門,燒掉燈籠一只,賠銀一兩。元宵節丟掉少爺帽子一頂,賠銀三兩。再加上利錢三兩,一共是十兩。」

金福聽着聽着,幾乎要昏了過去!所謂衣服、扇子等等,都是克勝自己不小心以致燒壞和遺失的,這怎麽能怪他呢?可是趙母持着一個理由:「你是侍候少爺的,當然要你賠。」不用說,金福是走不成了,窮不能與富鬥,何况金福又作了奴僕,趙母要是翻起臉來,仗着官太太的威勢,吃官司當然是金福,他縱然不服,也祇好忍氣吞聲,答應趙母再白幹一年。

四

翠香趕囘白家,白員外夫婦像見了救命星似的推翠香進小姐房裡去,原來白小姐忽然又發起「虎吼病」來了。她大吵大鬧,差㸃兒要把閨房拆掉,白員外夫婦問不出原因來,彼此互相埋怨,按照往例,白員外總是作了白夫人的出氣洞。

事情也實在古怪,這頭凶悍的雌老虎,只要翠香三言兩語,立刻便馴順下來。白小姐所以大發雷霆,是因爲自己的衣飾不稱心,囘頭去仙女廟看戲,未免有失觀瞻。翠香也是懂得小姐心理的,她會指住小姐的金剛體格讚爲楊貴妃化身,指着小姐的大餅面孔說是嫦娥奔月……白小姐被翠香勸說得開了笑臉,翠香怕她看戲時舊病復發,趁機警吿她:「外面人多嘴什,比不上在家裡,說不定趙家也有人來看戲,這可不能不注意……。」

提起趙家,白小姐是一則以喜,一則以懼的,喜的是聽說對方人才出衆。懼的是自己說美不美的樣子落在對方眼裡,會不會發生變故?因此,聽了翠香的話,倒也乖乖的㸃㸃頭。

五

金福滿懷寃屈,無可奈何,侍候趙克勝到仙女廟看戲。他急想脫身,以便趕去看表妹訴說,徧偏趙克勝走路大搖大擺,緩慢得像烏龜上坡,好容易到了樓上,服侍他坐定,待囘身退下時,却又有了意外差使:趙克勝順手拿起一隻桃子,指着對面座位上一個艷麗少婦,命金福送過去。

「少爺!你又來了。」金福直立不動。

「怕甚麽?她是少爺的老相好,去!就說我趙克勝送的。」

金福明知克勝胡鬧,頗感疇躇,但轉念一想,自己急着要去見表妹,管他識與不識,送去了事。於是,移動脚步,循着那艷婦坐的方向走去。趙克勝賊忒嬉嬉,突出一對色眼,遙遙的直盯着那個婦人,靜觀反應。他見婦人笑容滿面立起來招手,心花爲之怒放,自己也趕緊站起來把手一揚,算是答禮,正想撩袍端帶離座時,却見婦人身旁來了一個赳赳武夫,和婦人親熱相見,趙克勝大吃一驚,立即意識到自己闖下大禍了,欲待叫住金福,不想金福已拿着桃子到了婦人面前,趙克勝暗叫壞了,慌忙縮短身體,躱到椅子背後去。

他眼見武夫橫眉怒目,殺氣騰騰的拔出刀來,幾乎把胆嚇破,顧不得面子不面子,像狗一樣的在看客 脚下爬了出去,至於墮樓丟了鞋子都不理,只是捧着腦袋朝外逃。武夫是給婦人勸住了。金福找不到少爺,却拾到了少爺的一只鞋,他害怕這筆損失又會算在他的頭上,不由又恨又氣地去找尋趙克勝。而克勝呢,逃到外面,便給豬朋狗友拉到畫舫上去賭錢了。

金福沒有找到少爺,却遇見翠香,就把自己的寃屈向翠香訴了一訴,並且求翠香去叫菊英到仙女廟來。翠香知道主人都在看戲,這時候未必會使喚,便答應了金福之請,可是半路上就碰着了菊英。

菊英正是來找金福的。她獲悉了金福受趙家欺侮,心裡也着實氣憤,但爲了避免金福激動,却相反的 加以勸慰。二人並肩相依,對着耿耿星河,都覺得黯然神傷,正在沉默無言時,却聽見廟外人聲鼎沸,笑 聲喧天,相偕着上前一望,却見白小姐就地打滾,涕淚交流,原來她不自檢㸃,和看客發生衝突,竟然打 起出手來了,看客怕她如狼如虎,相與逃遁,白小姐餘怒未息,追着追着,失了對手,素性拉開嗓門,當 衆表演潑相,慌得白員外夫婦手足無措,幸虧翠香在白小姐耳邊提出警吿;這才偃旗息鼓,拉拉扯扯坐上轎子囘去。

這邊白小姐坐轎前去,那邊趙寡婦乘輿而至。正好趙克勝爲了調戲岸上女人,失魂落魄的掉在河裡,趙寡婦一鷺幾絕,幸賴船夫搭救,趙克勝才免做落水鬼。

六

克勝被趙母關了幾天,倒霉的是金福,一天到晚,捧茶打扇,重不得,輕不得。他雖然拿金福出氣,似乎也感到乏味了,那天,他偸偸溜了出去,合着那些油頭粉面的同類闖進了妓院。

在妓院裡,克勝以獨霸一方的大少爺作風,跟嫖客朱三爭風吃醋,朱三被趙克勝的氣勢嚇倒,悄悄的向鴇兒打聽,及至知道這人就是趙克勝,不禁大出意外,因爲朱三乃是白員外家裡的總管賬房。他怎麽也想不到白家未來的姑爺,却是這麽一位寳貨。

而克勝呢,却也從同桌的嫖友嘴裡得到了白小姐的眞相,急得他不待終席,趕囘家中,在母親面前吵着要退去這門親事。趙寡婦疑信參半,左思右想,給她想出了一個主意,連說有了!有了!

「什麽有了?」克勝莫名其妙。

「倒不加假稱我兒有病,暫且將媳婦接來冲喜。是好的,即日成親,不好的,就說日子不吉利,打發 她囘去,日后再去退親。」

克勝聽了大喜,趙寡婦便命賬房先生,依着她的意思,寫了一封信,差人送到白家去。

七

白家也從朱三嘴裡了解到女婿趙克勝的人品行爲了。白員外埋怨白安人說:「我本來不答應這門親事的,都是你一個人作的主。」白安人不服,反駁道:「事情弄到這個地步,你倒想賴得乾乾淨淨,當初如果不是你貪圖趙家有錢,我不肯將我們的女兒許給這種人家呢!」

他們兩個人,你怪我,我怨你,爭論得沒有了結。忽然,白小姐嚎啕大哭地跑到父母面前來了:

「天哪!我前世裡造了什麽孽,遇見了這樣的爹娘,替我選了一個丑八怪的丈夫。我是不嫁的喲!我是不嫁的喲!」

白員外和白安人見女兒這樣子,眞是又氣、又怕、又疼,不曉得用什麽言語來對付她才好。還是翠香在旁邊揷嘴說:「小姐,旁人的閒言閒語,不好當眞的。」一句話就提醒了白安人,接下去說:「翠黃話說對了。姑爺到底是個跛子,還是個瞎子,我們又沒有親眼看見過,爲什麽要聽人家的胡說八道呢!好女兒,你不要再哭了吧!」

這時,老家人送上一封信。白員外拆開來一看,皺起眉頭,不住地咕噥:「糟糕!糟糕!」

白安人問是什麽糟糕。白員外說:「趙家來信,說姑爺有病,要接女兒過門冲喜。」

白小姐聽說要接地過門,也不考慮到下面還有「冲喜」二個字,便吩咐翠香打轎子,馬上就要前去,等到白員外解釋明白。她邊說:「這有什麽關係,冲喜就冲喜。好看的就把他冲好,難看的就把他冲死,事情不就解决了。」

白員外嘆氣道:「哎!哪有這樣容易。冲死了,你要在他家守一輩子的寡。」

白小姐道:「那我就不去冲喜。你替我另找一頭親事。」

白員外道:「這麽能不去?我們白家乃是體面人家呀。」

白員外說時將趙家的那封信朝妻子懷里一摔:「你去想辦法吧。」

事情的確難辦,屋子裡頓時寂靜下來,究竟是白安人,也難怪白員外對她害怕,當時眉頭一皺,計上心來。

她向白員外建議,何不借別人家的女孩子來代替女兒前去冲喜。冲好了,把那個女孩子接囘來,換女兒去拜堂﹔冲死了,反正倒霉的是別人,自己的女兒還是好好的在家裡,將來再另外物色對象便了。

白員外㸃頭贊成,只是,找哪家的女孩子來代替呢?白安人說姚祥的女兒菊英很合適。白員外說 :「就怕姚祥不肯。」

白安人認爲這倒沒有關保,不肯也要他肯。他租了我家的窰山,又欠了我家的銀子,只要一逼就成。

他們這樣自說自話地商量了一切,却忘記了還有個丫環翠香站在白小姐的背後。起先,翠香很着急,因爲事情是擺明:姚菊英的一生,要被他們斷送了。她不能不設法阻撓他們的計劃。

她悄悄地對白小姐說:「小姐,借女冲喜的辦法不好。你想,菊英長得多好看,假如借了去,趙家留下拜堂,豈不是沒有你的份了。」

白小姐一聽不錯,連忙將翠香的這番話對母親說了。

白安人想了一想,又想出了一個「兩全之計」。叫白小姐扮做丫頭,跟了假新娘同去。到了那邊,見機行事。不拜堂便罷,要是拜堂,先且不動,等到進洞房的時候,再將白小姐換囘姚菊英,不是什麽問題也沒有了!

白小姐快活得拍手跳脚。翠香却早就料到白安人有這一着,於是又悄悄對白小姐說:「小姐,這還是使不得。白家只有你一位小姐,那個不曉得,要是在趙家拜了堂,人家當你已經出嫁,再沒有人上門求親,你不是做一輩子的老處女?」

白小姐的一團高興,被這一句冷水澆滅了。愁眉苦臉地問翠香:「那怎麽辦呢?」

翠香笑笑,說:「這有什麽難處,反正安人也去的,你叫她跟趙家說,要相相姑爺,相得好,就換你拜堂;相得醜,你們當天就囘來,囘來了就退了這門親。」

這一囘,白安人走到了翠香算好的這條路上去。他們一面囘復趙家,一面差人去叫姚祥,翠香乘機討了這差使。

八

翠香找到姚祥,將白家打的主意吿訴了他,幷再三地安慰他說:「姚伯伯,你只管答應好了,一切都有我,包你不讓菊英姊姊吃虧。」

姚祥起先一聽,自然很着急,後來 翠香拍胸担保,才稍爲好一㸃,不過終究有些不放心。他遲疑地隨着翠香去白家,一邊走,一邊想:「能夠不答應,還是不答應的好。」

往常,白員外的眼裡那裡會有姚祥這樣的人。可是今天,他的態度大爲兩樣。姚祥向他請安,他不但拱手還禮,而且請姚祥在一旁坐下。

寒喧了幾句,白員外就將借女冲喜的事情說出。

姚祥忙陪笑臉,說:「員外,小女已經許了人家,這個……請員外原談,收囘成命吧。」

白員外眉頭一皺,沉吟一會,便說:「也好,那你租的窰山,欠的銀子,我也要一起收囘。」

姚祥聽見這句話,坐不住了,向白員外打恭作揖地說:「員外,你老人家開開恩吧,這是萬萬不能收囘的啊!」

白員外說:「要我不收囘也可以,只要你答應借女冲喜。」

姚祥說:「你……你這不是在逼我麽?」

白員外冷笑一聲,說:「借不借在你,收不收在我,哪個逼你!

姚祥哀求似地說:「員外,我是在跟你商量……」

白員外不等他講完,便說:「我也是在跟你商量。你要是肯將女兒借出,我非但不收囘窰山,連銀子也不要你還了。」

姚祥還在猶豫,白員外拉下了臉,說:「你旣然這樣固執,就不要怪我反臉無情。」

翠香趕緊過來打圓塲,對白員外說:「員外,你快㸃歇息去,千萬不耍氣壞了身子,這㸃㸃小事,包在小丫環的身上。」

白員外站起身,悻悻地說了一句「好不識抬舉」。然後將袖子一揮,踱到後面去了。

翠香對姚祥道:「姚伯伯,你不答應是不行的,不然的話,我就要吃眼前虧,這又何必。我不是跟你說過,菊英姊姊此番代小姐冲喜,事情我都想好了,包你沒有差錯。」

姚祥說:「就算你們這邊沒有差錯,還有金福呢,他在趙家做長工,如果遇見了,多少不便呢?」

翠香說:「這有什麽難處,我送個信給他,這麽一來,菊英姊姊反而更有照應了。」

到了這個地步,姚祥只好無可奈何地說:「唉!姑娘,就依着你吧。」

九

金福正在書房裡收拾,忽然有人叫了他一聲「金福哥!」他奇怪地囘頭一看,原來是少爺克勝。

「做什麽?」金福有些詫異。

「叫你做一件好事。」趙克勝陪着笑臉說。

「好事你都做盡了,我做不來!」

趙克勝並不生氣,仍舊笑嘻嘻說:「哎!大相公要你做的,一不要你出力,二不問你要錢,做了以後,還要謝你。」

「債上加債!還謝我?」金福有㸃兒氣。

「你替我做了,我就不問你要債。」

「能做就做,不能做還是不能做。」

「一定能做,一定能做。」

搞了半天,趙克勝到底要金福爲他做什麽事情呢?是這樣的:趙家得了白家的信,說是父母新娘要一同來,看一看女婿,立刻慌亂起來。趙太太明白,兒子這副尊容,是經不起人家一看的。這一囘,趙克勝忽然開了竅了,他向母親貢獻了一條計策,就是找一個相貌好的人來代一代他。這個人他也想出了,就是金福。他自己則扮一個書僮,跟在金福的後面。

趙太太聽從了他。於是趙克勝來找金福,把平日的少爺架子部拿掉了,只求金福答應,但是金福不肯。正在這時,翠香來送口信,金福把克勝的意思向翠香說了,翠香眼珠子一轉,又計上心來,竭力慫恿金福答應。金福囘到書房,表面上依然裝得很爲難的樣子,對趙克勝說:「大相公,答應是可以的,只是我欠你的債 ……」

「欠的債麽,我方才說過了,不問你要。」趙克勝打算先糊他一糊再說。

「口說無憑。」

「我寫張字據給你。」

「那你現在就寫。」

「哈哈!」趙克勝拍了一下金福的肩頭:「你倒曉得大相公會賴賬的。」說着他拿起筆來,居然不加思索,就寫好了一張紙條。金福一看,只見上面大大小小、歪歪斜斜,哪裡是字,簡直是一個個的墨團。好容易,才辨認出其中的幾個字是:「事成之後,十兩銀子,一槪不要。」這一句最要緊,旣然不錯,其餘的也不去管它了。

金福將紙條收在懷裡,想起過去所受的氣,正好趁此機會發洩一下。他旣然奉命做少爺,就索性擺出少爺子來,將趙克勝呼喝得像孫子一般,克勝雖然着惱,但在用人之際,不得不忍了下去,何况他此刻正在學做書僮。

十

按照男女雙方的約定,今天是相親的日子。

所有參加這一次相親的人,男方包括趙太太、趙克勝和金福,女方包括白安人、白小姐、姚菊英和翠香,她們一夜都沒有睡好,都是睜着眼睛望天亮的,各人有各人的打算,各人有各人的心事。

等到頭一遍鷄叫,大家就來不及地起身,梳洗打扮。男方這一邊,金福扮成了新郞,趙克勝扮成了書僮;女方這一邊,姚菊英扮成了新娘,白小姐扮成了丫頭。

當然,趙家更顯得忙碌一㸃,更顯得緊張一㸃,因爲相親的地方是在這裡。

中午的時候,門外車馬喧鬧,女方的人來了,趙太太趕出去迎接,劈頭碰見了白安人。

「哎呀!這不是白家親母嗎?」

「哎呀!這不是趙家親母嗎?」

「今天是什麽好風,還煩勞親家母親自送小姐來。」

「親家母,我早就想來看看你了,無奈家裡事情忙,走不脱身。」

「不敢當。親家母,小姐想必來了?」

「來了。」

趙太太一聽,急忙冲過去望,只聽得「啊」的一聲,原來她把白安人的脚踩了。她連忙打招呼,白安人囘說不要緊,幷反過來問她:「女婿的病好了沒有?」

趙太太說:「好了,我已叫他出來了。」

白安人一聽,也急忙伸過脖子去望,只聽得「啊」的一聲,原來她也把趙太太的頭撞了。她也連聲地打招呼,趙太太也囘說不要緊。

這樣踩來撞去,不能解决問題。最後雙方同意,先到客廳中坐好,再分別將自己的兒女送到對方的面前來,聽憑鑑定。

一會兒,假新郞來拜見岳母,假新娘來拜見婆婆了。

趙太太,白安人同時都暗吃一驚,都感覺奇怪:「人人都說是個丑的,今天一看,怎麽是個美的!」

一對假新人,都知對方是誰,所以幷不奇怪。不明白的是趙克勝和白小姐。他們只當自己的對象眞的是這樣好看,喜歡得手脚沒有放處,各人將母親拉到一旁去,同時提出:要讓他們立刻成親。

趙太太、白安人也不明白,可是她們產生了疑慮。由於自己這邊弄了個假貸,因此也担心對方的貨色不是眞的。

「你不要急,等我詐她一詐,她要是敢拜堂,就是眞的,她要是不敢拜堂,就是假的。」她們安慰兒女的話幷沒有讓對方聽見,但內容是完全一樣的。

兩個親家母重新在賓主的位子上坐下,你瞄瞄我,我瞄瞄你,然後開口了。先發動攻擊的是趙太太:「親家母,不瞞你說,這一囘我家雖是接姑娘來冲喜,不過樣樣都不敢馬虎,還不是跟成親一樣。我家兒子,看相早就說道,他是個官相壽相。不過年輕的時候要命犯小人星,所以惹得人家閒言閒語,造謠生事。自然囉,隨便人家怎麽說,相是天生的,有憑有證。而且只要一成親,魔星退,福星來,將來做官做府,大富大貴。親家母,小人的話是聽不得的,聽了是要爛耳朶的。」

白安人可也不是個好說話的,她的囘答是:「親家母,你說對了。這一囘我家雖是送女來冲喜,頭頭面面,辦的可是跟陪嫁一樣。我家姑娘也算不得金枝玉葉,但是算命的說過,她是夫人命,將來相夫敎子,兒孫滿堂。姑爺的八字軟一㸃,只要姑娘的夫人命帶一帶,三災八難都帶得過。你看,今天一冲喜,不就把姑爺冲好了?親家母,八字是天生成的,眞金不怕火。有一班凝心鬼,喜歡搬弄口舌,不管他們怎樣顚倒是非,小鬼搬不倒閻王的座!」

趙太太的鼻子一哼,說:「親家母,話可不要講過了頭。常言說得好:『路遙知馬力,日久見人心。』我們娶媳婦是眞心眞意的。喜事辦得停停當當,只等新人來拜堂!」

白安人肩頭一聳,說:「親家母,我們養女兒的人家,好有一比,好比做買賣的人,有貨也不愁貧!」

趙太太抓住對方未了這句話,接着說:「好好好,親家母,我們明人不說暗話,今天難得你也來了,我兒子也是好好的,媳婦呢,我看也不用囘去了,不如就住在這裡,揀個日子成婚。」

白安人先聽對方要她們住在這裡,倒是一急,後來聽下面還有「揀個日子」四個字,便找到了托辭:「要揀個日子?那也好,我們先囘去,你幾時揀好日子,我女兒幾時過門。」

趙太太見對方找機會下台了,决定再逼她一句:「住在這裡,還怕怠慢了你?」

白安人略爲一楞,便說:「那揀日子曉得你揀到幾時?」

「我就不揀!」好比下棋,趙太太一心要把對方「將」死。

「我就不走!」白安人是寧死也不肯投降。

「我眞錢不買假貨!」趙太太索性揭穿了對方。

「我眞貨不賣賒賬!」白安人也勸手揭對方的底。

「哪個是假的?你是假的!」

「你是假的!」

這一出活劇,幾乎樂壞了翠香。她想:時候到了,於是站出來講話:

「哎呀呀!兩個親家母不要吵了。」翠香將身子朝趙太太和白安人中間一攔,說:「吵了半天,也不曉得哪個是眞的,哪個是假的的。要曉得誰眞誰假,除非是現買現賣。」說着便問趙太太:「你敢現買?」

趙太太賭氣說:「現買就現買。」

翠香又問白安人:「你敢現賣?」

白安人也賭氣說:「我就現賣。」

翠香雙手一拍,說:「好哇!一個現買,一個現賣,可見是眞不是假。我看,揀日不如撞日,就是今天拜堂。」說着,用眼晴一掃趙太太和白安人,又問她們:「不拜就是假的,是嗎?」

趙太太和白安人同聲地囘答:「好,就是今天拜堂。」

此話一出,一班僕役們等于得到了命令,當下七手八脚,一陣忙亂,只一會兒功夫,一對假新郞和新娘,就在吹吹打打的鼓樂聲中,被送到洞房裡去了。

別人不要緊,可急死了趙克勝和白小姐,各人拉住母親問:「這怎麽辦?」

怎麽辦呢?兩個母親想了 一想,分別安慰她們的兒女說:「不碍事,倒了晚上把你換進去就是。」

晚上?對了!翠香也想到這ー層,萬一雙方都來調包,那可是白費心機。她眼珠子一轉,悄悄對白安人說:「安人,新人都進了洞房,你還不想個法子!」白安人將剛才對女兒說的話又吿訴了翠香。翠香聽了,雙手,直搖說:「不行,不行,倘若被新郞曉得了,半夜裡鬧起來豈不壞事!」這一說,白安人也着了急。翠香將手裡的那方手絹揉成一團,裝作竭力思索的樣子,稍停,若有所悟地說:「哦!有了,有了!」白安人催她快說。

翠香說:「你就說我是陪房的丫頭,今天晚上讓我睡在新房的外屋,夜裡,便帶小姐來調人,只要輕輕咳嗽一聲,我就知道了,偸偸地將房門一開,放小姐進去,人不知鬼不覺,到明天,生米已成熟飯,還怕他們不認賬?」

白安人連聲稱贊:「好,我帶你跟親家母說去,讓你睡在新房的外屋。」

十一

在新房裡,金福和菊英都有些恍恍惚惚,是在做夢吧?不是。突然一陣悲哀湧上了心頭,你拉住我的手,我拉你你的手,相對哭泣。

「哎喲喲!今天是你們大喜的日子,哭什麽?」說話的人是翠香。

兩人連忙鬆手。金福對翠香說:「什麽大喜的日子,你還開得出這種玩笑。」

「哪個跟你們開玩笑!難道你們的拜堂是假的,不是眞的?」

金福說:「我們都是做人家的代表,怎麽可以說是眞的!」

翠香用指指金福說:「說你傻,一㸃不錯。他們兩家,牛對牛,角對角,都是假戲,你們只管成親,怕什麽!」

「只怕他們不肯干休。」菊英怯怯地說了一句。

翠香說:「不錯,囘頭他們都要來的,不要緊,喏 ……」說到這裡,她恐怕被外面的人聽見,低聲在金福、菊英的耳邊咕噥了幾句,只見金福、菊英都㸃㸃頭,臉上靈出了笑容。

初更時分,趙太太帶着兒子在黑暗中摸來了。他們怕人發覺,所以連燈籠也不敢拿。好容易東摸西摸,才摸到了新房門上的那兩只銅環。趙克勝在母親支使下,用手指輕輕地一彈,又輕輕地一彈。

「哪一個?」是陪房丫頭的聲音。

「我……找少爺講……講話。」

「開門!開門!」趙克勝的口氣顯得很急迫。

但是,房內沒有囘聲。

趙克勝火了,忘記了他現在扮演的角色,駡了起來 :「金福,你這個王八蛋,你再不出來,少爺……我……說着,將袖子一勒,就要衝門。嚇得趙太太忙不迭地來捂他的嘴,拉他的手臂。

「哎呀!小姐!」陪房丫頭的聲音又响起了。

「做什麽?」是新娘子的聲音。

「外面嘰嘰喳喳,恐怕有賊!」陪房丫頭說。

「哎呀!翠香,我怕!」新娘子說。

「小姐,不要怕,我在外房,等我㸃起燈來照照看,有什麽事,我就叫安人來。」跟着房內發出了走路的聲音。

「不要忙,讓我來拿根門閂,捉住了送到安人那裡當賊辦!」沒有等陪房丫頭說完,趙太太就來不及地拉住兒子溜走。

過了一會,白安人帶着女兒躡手躡脚地來踐翠香的約了。他咳嗽一聲,房內沒有囘音。略爲提高一㸃嗓子咳嗽一聲,房內還是沒有囘音。她不得已,只好大聲地咳,不想弄假成眞,變成眞的咳嗽了。

「丫頭!丫頭!」是新郞的聲音。

「噯!姑爺!」是翠香的聲音。

「外面有人咳嗽,只怕是賊,讓我起來捉他。」新郞說。

「不是,姑爺,是……是……」聽口氣,翠香顯然知道嗽咳的是白安人她們,所以想用話來搪塞。

「是什麽?」新郞逼得很緊。

「是……是一只野貓來偸食。」翠香囘答得妙。

「不是吧,還是讓我起來看看。」

白小姐趕緊「喵嗚!」學了一聲貓叫,慌忙逃走。她母親也慌忙地在後面跟隨着。

十二

三更天,左面的走廊上出現了趙太太,右面的走廊上出現了白安人。二人分頭摸到新房門口,摸到門上的 銅環,彼此手碰手接觸了一下。

「不好!有人!」兩個人都發覺了,又都不能喊出聲來,也都想了解這人是誰,便你找我,我找你,活像捉迷藏游戲中的瞎子,已經走到面對面了,還不曉得。只聽見「拍禿」一响,兩人同時大呼「哎呀!」同時跌倒在地。

就在這個緊要關頭,新房門開了,翠香拿着燭火在她們面上一照,驚異地說:「咦!這不是親家太太嗎?這不是安人嗎?」

誰說不是的呢!兩個親家母心想。而且連躱也躱不掉,只好挺身承認,最好又是把罪過卸給對方。

「親家母,你到這裡來幹什麽?」趙太太先發制人。

「親家母,你到這裡來幹什麽?」白安人立即問。

「這是我的家。我是怕兒子夜裡受涼,來替他蓋被窩的。」

「我的女兒從沒有離過娘懷,都是我帶她睡,今天我不放心,來看看她的。」

「這麽大的女兒還要你看?」

「這麽大的兒子還是你蓋校窩?」

又吵了,看樣子,如果讓她們吵下去必定沒有個了局。於是翠香說:「兩個親家母放心好了,新郞新娘有我侍候,不會出什麽事的。」

趙太太和白安人都搞昏了頭,所以把翠香的話當作聖旨一樣來奉行。大家訕訕地走了。

翠香看着她們的背影咋了一口:「有我在這裡,別想進來。」

天亮了,壓抑了一夜的怨恨、猜忌、氣惱,至此終於暴發。趙克勝不管母親怎樣攔阻,還是拿了一根大棍子,氣勢汹汹來到新房門口,大喊大叫地要打死金福,說他霸佔了東家的新娘子。白小姐也顧不得羞恥,哭哭啼啼地拖住白安人,來跟菊英拚命,說她破壞了自己的姻緣。

新房門開啓了,裡面走出翠香、金福和菊英。

趙克勝眼都紅了,揪住金福,氣咻咻地說:「好,我要你權且代一代,誰叫你霸佔我的老婆?」

白小姐也拉住菊英:「不要臉的賤貨,借你來冲喜,哪個要你圓房?」

他們一嚷,趙太太和白安人聽了個一淸二楚。

「什麽?女婿是權代的?」

「什麽?媳婦是借來的?」

「老不死!」趙太太駡白安人。

「老騙子!」白安人駡趙太太。

「謀我的家財!」

「搶我的女兒!」

「我跟你算賬!」

「我跟你拚命!」

她們沒有駡完,兒子、女兒又來纏住母親,鬧着「 要老婆」、「要丈夫」!

正在不可開交的時候,姚祥又扭着白員外吵吵鬧鬧地進來了。

姚菊英看見父親,飛奔上去。姚祥摟住她,顫聲地說:「好女兒,你吃了苦了。」翠香過來解釋:「姚伯伯,你不要着急,菊英姊昨夜跟金表哥成親了。」

姚祥聽女兒沒有吃苦,也就放了心。雖然他實在不懂女兒跟女婿是怎機成親的。

「告官去!」趙克勝見姚祥一門團圓的景象,氣得發吼。

「告官去!」「吿官去!」趙太太、白安人都這樣叫喊。頃刻之間,從趙家走出來一大串人,牽牽連連地直往縣衙面去。

這筆糊塗賬,怎麽算法呢?這裡還是保持一些關子,免得觀衆的看電影時減少興趣吧。

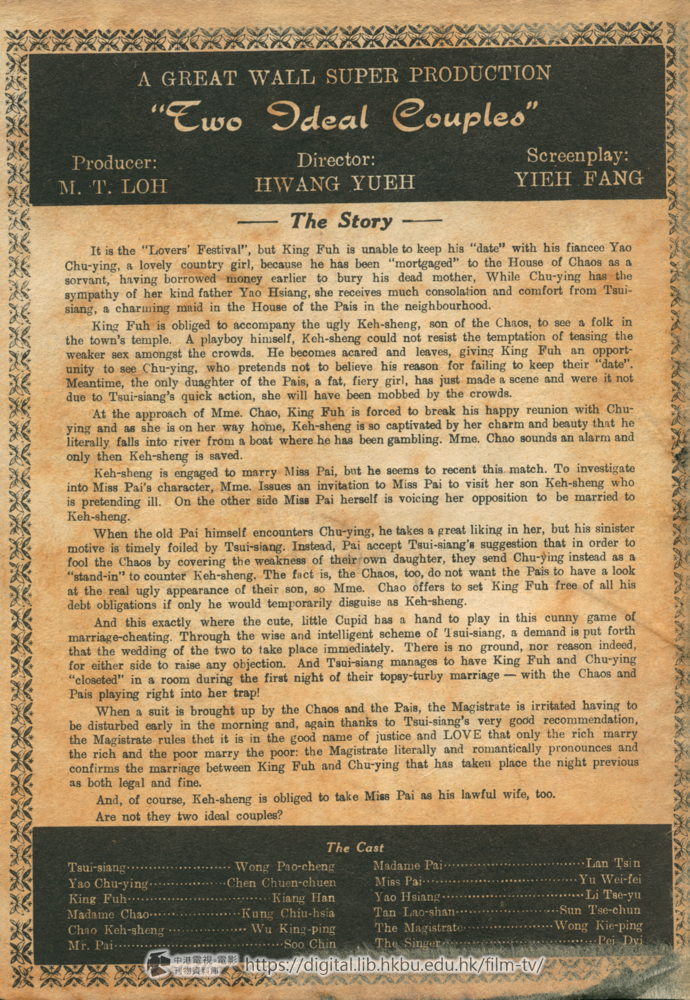

A GREAT WALL SUPER PRODUCTION

"Two Ideal Couples"

The Story

It is the “Lovers' Festival”, but King Fuh is unable to keep his "date” with his fiancee Yao Chu-ying, a lovely country girl, because he has been "mortgaged” to the House of Chaos as a sorvant, having borrowed money earlier to bury his dead mother, While Chu-ying has the sympathy of her kind father Yao Hsiang, she receives much consolation and comfort from Tsui-siang, a charming maid in the House of the Pais in the neighbourhood.

King Fuh is obliged to accompany the ugly Keh-sheng, son of the Chaos, to see a folk in the town's temple. A playboy himself, Keh-sheng could not resist the temptation of teasing the weaker sex amongst the crowds. He becomes acared and leaves, giving King Fuh an opportunity to see Chu-ying, who pretends not to believe his reason for failing to keep their “date”. Meantime, the only duaghter of the Pais, a fat, fiery girl, has just made a scene and were it not due to Tsui-siang’s quick action, she will have been mobbed by the crowds.

At the approach of Mme. Chao, King Fuh is forced to break his happy reunion with Chu-ying and as she is on her way home, Keh-sheng is so captivated by her charm and beauty that he literally falls into river from a boat where he has been gambling. Mme. Chao sounds an alarm and only then Keh-sheng is saved.

Keh-sheng is engaged to marry Miss Pai, but he seems to recent this match. To investigate into Miss Pai's character, Mme. Issues an invitation to Miss Pai to visit her son Keh-sheng who is pretending ill. On the other side Miss Pai herself is voicing her opposition to be married to Keh-sheng.

When the old Pai himself encounters Chu-ying, he takes a great liking in her, but his sinister motive is timely foiled by Taui-siang. Instead, Pai accept Taui-siang's suggestion that in order to fool the Chaos by covering the weakness of their own daughter, they send Chu-ying instead as a “stand-in" to counter Keh-sheng. The fact is, the Chaos, too, do not want the Pais to have a look at the real ugly appearance of their son, so Mme. Chao offers to set King Fuh free of all his debt obligations if only he would temporarily disguise as Keh-sheng.

And this exactly where the cute, little Cupid has a hand to play in this cunny game of marriage-cheating. Through the wise and intelligent scheme of Tsui-siang, a demand is put forth that the wedding of the two to take place immediately. There is no ground, nor reason indeed, for either side to raise any objection. And Tsui-siang manages to have King Fuh and Chu-ying “closeted" in a room during the first night of their topsy-turby marriage — with the Chaos and Pais playing right into her trap!

When a suit is brought up by the Chaos and the Pais, the Magistrate is irritated having to be disturbed early in the morning and, again thanks to Tsui-siang's very good recommendation, the Magistrate rules thet it is in the good name of justice and LOVE that only the rich marry the rich and the poor marry the poor: the Magistrate literally and romantically pronounces and confirms the marriage between King Fuh and Chu-ying that has taken place the night previous as both legal and fine.

And, of course, Keh-sheng is obliged to take Miss Pai as his lawful wife, too.

Are not they two ideal couples?

糊塗姻緣

本事

七月七日是牛郞織女相會的日子。

村女姚菊英懷着與職女一般的心情,盼望表哥金福歸來,因爲她記得︰金福爲了葬母,將自己抵押給趙家做奴僕,今天是淸債的一天,也就是他倆可以重新聚首的一天。她快樂得載歌載舞,父親姚祥,也爲之悲喜交集。白員外家的丫頭翠香,提着一籃乞巧果來探望菊英,看了菊英樂而忘形的神色,不由開了她一個玩笑。

在趙家的金福,也忙着整理東西,準備辭別趙母和少爺克勝。克勝長着一幅怪相,雖已訂下了白員外的小姐爲妻,但依舊在外面拈花惹草。他向來受金福伺候慣了,一旦離去,急得向母親大跳。善於計算的趙母,七算八算,指金福債未還淸,迫他再做一年,金福縱然不服,但格於勢力,只好勉强留下。

是夜,仙女廟演出應時戲,人山人海,十分熱鬧。克勝帶着金福來看戲,座中調戲婦女,撞正大板,嚇得他撇了金福逃走。白員外夫婦和小姐、丫環翠香等也來看戲,金福乘隙要求翠香去叫菊英,並把經過吿訴翠香,翠香故意不信,惹得金福賭神罸咒,這才一笑而去。

白小姐痴肥、凶悍,爲了吐棄食物,竟與觀衆爭吵,一時蠻性發作,捋袖伸臂,大打出手,白員外夫婦手足無措,幸虧翠香及時趕到,用智將小姐哄騙離塲。

金福與菊英相見,無心觀劇。二人含情脈脈,並坐河畔。不久,見趙母坐轎趕來,金福便請菊英囘去。克勝躱在船上賭博,聽說母到,慌忙起身,一抬頭見菊英在岸上行過,頓時色授魂予墮入河中,趙母驚覺喊救,才免滅頂。

克勝的荒唐,白小姐的潑辣,漸漸傳入雙方耳中。克勝大吵大鬧,說是上了媒婆的當,堅决逼母退婚。趙母疑信參半,設計命克勝裝病,詐騙白小姐過門來看看眞相。那方面白小姐也尋死覓活,反對這門靚事,正好姚祥與菊英來繳付窰租,菊英的美色被白員外夫婦一眼看中,便用手段將菊英覊住。翠香心中明白,處處保護菊英,還用計大大地整了白員外一下,弄得白員外啼笑不得。

翠香雖幫菊英逃過一關,却逃不過第二關,因爲白家應趙母之請,勒逼菊英代小姐去冲喜。菊英焦急不安,翠香思得妙計,囑菊英大胆答應。原來翠香猜知趙家也決不會讓克勝親自出面見人的。果然趙家母子聽說白家應允前來反而惴惴不寧,左思右想,命克勝向金福苦苦哀求,請他暫代一代,並且寫了一紙免債的筆據給金福。

男家求冲喜,女家來相親,大家都用了假貨。雙方各懷鬼胎,自然疑心對方也有毛病,於是,彼此試探,彼此裝腔,鬧得不也樂乎。翠香看在眼裡,將計就計,步步緊迫,趙白二家爲了取信起見,同意翠香所提,立刻結婚。這一來,成全了金福和菊英,急壞了不敢出面的克勝與白小姐。洞房之夜,雙方想盡種種辦法,擬在黑暗中將自己兒女換進去,偏偏翠香一夫當關,萬人莫入,鬧到天亮,終於揭穿秘密。

雙方不肯甘休,拉拉扯扯奔上公堂。縣官頗惱淸早白早來打官司,旣而知道是趙白二家,想起上個月太太生日,二家並無孝敬,益發痛恨,於是,以翠香的意見爲意見,糊裡糊塗的判道:「窮配窮,有配有,花配花,柳配柳,破畚箕配破掃帚!」當克勝、白小姐大聲叫寃時,老爺已經退堂了。

糊塗姻緣裡的糊塗人物

王葆眞——糊塗軍師

這位軍師,年紀輕輕,可是一㸃不糊塗。沒有她,「糊塗姻緣」鬧不出結果。她有扭計天才,能利用別人糊塗時運用糊塗計謀,使糊塗人更加糊塗,從而達到她的目的。她雖然是一個弱女子,却具有俠骨,愛幫助別人,處今日的糊塗社會裡,像這種糊塗軍師,倒不嫌其多,只怕其少。

陳娟娟——糊塗新娘

在封建思想沒有被剷除乾淨以前,糊塗新娘多得難以數計。兩造八字,三元合婚,憑瞎子先生一張咀,多少女人做了糊塗新娘!但是,陳娟娟的糊塗新娘,與此完全不同,她的婚姻是明朗的、是合理的,然而爲什麽稱她爲糊塗新娘呢?妙就妙在這裡,看了本片你就會知道。

江漢—糊塗新郞

江漢演老實書僮金福,妙趣橫生。他本來準備囘家去做新郎,偏偏碰着刻薄主人,辣手不放,又詎料塞翁失馬,安知非福,準新郞不曾做成,却做了糊塗新郞。他的糊塗是被迫的,所謂任人擺佈,糊裡糊塗而已。江漢演這個角色,演得十分出色。

龔秋霞——糊塗親家

大姐龔秋霞,一向演正面人物,而她的演技也早爲觀衆所推崇,此番在「糊塗姻緣」裡表演反面角色,而且猶屬於喜鬧形式的,這對大姐來說,還是第一囘。攝製之前,導演怕大姐耍不開,那知一上鏡須,完全判若二人,不但演來淋漓盡緻,並且極有分寸。大姐把「糊塗親家」演活了,導演高興得常常這樣說。

蘇秦——糊塗員外

「糊塗員外」很怕老婆,可是又很喜歡女人,這是他的矛盾,也是他認爲難以解開的死結。面對着河東獅不算,還加上一個半痴半癲,蠻不講理的寶貝女兒,員外眞是被弄得啼笑皆非了,爲了排解這一苦悶,便專門在女人身上打主意,而進行又非像做賊一般不可,於是,笑話就發生了。蘇秦演得爐火純靑,妙不可言。

藍靑——糊塗安人

藍靑演喜劇人物,也早已膾炙人口,毋庸多贅,不過,這裡要特別說一說的,是她在「糊塗姻緣」裡的演出,較諸以往作品,更爲出色,旣被稱爲「糊塗安人」,自然有她糊塗特㸃,看起來,安人貌似精明,實際上,心却糊塗,細觀藍靑表情,就是掌握了這種內外有分的人物心理,以致達到演出效果,叫人一見就要突,趣哉。

余婉菲——糊塗千金

國語演員余婉菲,粤語演員譚蘭卿,是廣大觀衆眼裡的兩大女滑稽,任何一部電影,只要有這二位出場,觀衆們一定拉開咀吧哈哈大笑,足見名實相符。余婉菲在「糊塗姻緣」裡飾演「糊塗千金」,先不談戲,一看她的亮相,就要使人捧腹了。「糊塗千金」一身是肉,也許是她的脂肪太多,裹住了整個的芳心,以致笨頭笨腦,糊糊塗塗,一天到晚講痴話,做傻事,且看余婉非表演,定叫你拍手叫絕。

吳景平——糊塗少爺

吳景平在銀幕上,以糊塗姿態出現的,已不止一次了,「佳人有約」裡的糊塗偵探,「有女懷春」裡的糊塗小商人等等,在觀衆印象裡都十分深刻,如今「糊塗姻緣」,他又以「糊塗少爺」脚色出現,可謂集糊塗於一身。要問「糊塗少爺」糊塗到什麽程度?只要舉一,便能反三,上面眼睛看女人,下面雙足入河流,等到跌了下去,才知道自己走錯了路了,他的糊塗、可想而已,而也只有吳景平能演得活龍活現。

李次玉——糊塗丈人

李次玉演的是菊英父親,他的愛女,被迫在白家做針線,豈知一夜之間,竟做了新娘子了,雖說結果正合理想,但倒底是當上了「糊塗丈人」。李次玉担任了這個角色,戲雖不多,但處處不脫大將風度,演得極風趣,極自然。

好色財主垂涎鄉村蛾眉

蘇秦面孔有糖!陳娟娟眼睛有箭!

食色性也。凡是孔夫子門生而屬於好色者,無不以此自解。古代的士大夫,名成事就,飽暖思淫慾,見了女人色迷迷,偏還不肯自承下作,掮了孔夫子這句遺言,做自己的遮羞布,可發一笑。且看「糊塗姻緣」裡的蘇秦,塲面上口口聲聲說咱們是體面人家,但一見美貌女人,失魂落魄,體面便蕩然無存了。請看蘇秦刻劃的古代紳士,多麽滑稽! 一隻面孔像小偸,一隻面孔如蜜蜂,在幹什麽?在窃玉!在香偸也!他的對象陳娟娟,雖屬鄕村娥眉,却頗有見識,儘管蘇秦面孔上有糖,碰着陳娟娟的眼睛有箭,早已射穿他的內心了,因此,蘇秦撞正大板,吃了苦頭還不敢聲張。這過程是想入非非的, 請你看「糊塗姻緣」。

小姐生得俏

長城新片“糊塗姻緣”挿曲

1. 龍生龍,鳳生鳳,小姐你也不是百足蟲,唐朝有個楊貴妃,就因身肥鳳配龍,肉多之人福無窮呵

白:眞是龍生龍,鳳生鳳,百足生出來是蜈蚣啊唷天哪。

2. 楊柳腰,太苗條,禁不起呀風里吹水里漂,行起路來不穩重,人人看了笑輕佻,不如壯木可以雕呵

白:肉多有福氣,可是楊柳腰沒有啦!

3. 瓜子臉,普通相,那有月餅面孔甜又香,香送十里引郞來,才子進門作鴛鴦,恩恩愛愛好日長呵

白:人說瓜子臉好看,我的面孔又圓又大像個大月餅。

4. 男咀大,女咀小,古畫上面也是這樣描,笑不露牙稱貴相,女人咀小世間少,恭喜小姐樣樣俏呵

白:人家說咀大吃四方,偏偏我的咀生得那麽小。

對情人

長城新片“糊塗姻緣”揷曲

檀香扇子七寸長,七呀嗎七寸長哇一人打扇二人凉呀,可惜那夏日不久長,哎支哎支喲,可惜那夏日不久長。

水酒輕來情意重,情呀嗎情意重哇飮到醉時情也濃呀,相愛不敎盃里空,哎支哎支喲,相愛不敎盃里空。

相思賽過蓮子心,蓮呀嗎蓮子心哇借歌說與情人聽呀,出門莫忘奴的情,哎支吹支喲,出門莫忘奴的情。

榴花開來人成雙

長城新片"糊塗姻緣"揷曲

春風吹過那個夏雨來,靑山翠谷那個眞可愛,花兒香,蝶徘徊,蜂兒飛舞將蜜採,一雙去呀一對來,哥呀哥〔一雙去呀一對來,哥呀哥呀〕,小妹妹眼望榴花開喲!七不龍咚得兒呀咳哥呀哥,小妹妹眼望榴花開!

榴花開來那個紅似火,牛郞織女那個到銀河,銀河上,萬丈波,咫尺天涯可奈何,謝喜鵲呀把橋做,哥呀哥〔謝喜鵲呀把橋做,哥呀哥呀〕,我兩人相會笑呵呵喲!七不龍咚得兒呀咳哥呀哥,我兩人相會笑呵呵!

人逢喜事那個精神爽,好比織女那個會牛郞。月也圓,花也好,月圓花好人成雙,你盼望呀我盼望,哥呀哥〔你盼望呀我盼望,哥呀哥呀〕,從今後可把心願償喲!七不龍咚得兒呀咳哥呀哥,從今後可把心願償!

電影小説

糊塗姻緣

ー

落日餘暉,映紅山頭,遍野的稻穗,迎風搖晃,宛若橙色的波浪,莊稼漢沿了阡陌囘家,童子伏在牛背上,拉着牛鼻繩慢步而行。

在一家簡陋的庭園內,長着一株挺拔的石榴樹,榴花吐紅,夾着在繁茂的綠葉中間,彷彿美人臉上的胭脂。樹下坐着一個粗壯的中年男子,彎着身體,正伸手到脚盆裡洗濯他的雙足,忽然,一陣淸脆悅耳的歌聲,從屋子裡傳出來,他不由側耳凝聽:

「春風吹過夏雨來,靑山翠谷眞可愛,花兒香,蝶徘徊,蜂兒飛舞將蜜採,一雙去呀一對來,哥呀哥!小妹妹眼望榴花開啊!七不龍冬得兒呀嗨,哥呀哥!小妹妹眼望榴花開。」

這個風霜滿面的中年人,跟着那陣歌聲,流靈出欣慰之色。他感慨地㸃了一㸃頭,一眼瞥見門檻內人影晃動,使立即囘過頭來,裝着不曾聽見似的繼續洗濯他的雙足,然而猶不免偸偸地用眼角注意。

門前出現了一個捧着盤子的少女,她生得眉靑目秀,嬌艷動人,白嫩的臉蛋兒上,充滿着無可遏制的喜悅,一面輕盈的向庭園中走去,一面繼續唱道:

「榴花開來紅似火,牛郞織女到銀河,銀河上,萬丈波,咫尺天涯可奈何,謝喜鵲呀把橋做,哥呀哥!我二人相會笑呵呵喲,七不龍冬得兒呀嗨,哥呀哥,我二人相會笑呵呵!

人逢喜事精神爽,好比織女會牛郞,月也圓,花也好,月圓花好人成雙,你盼望呀我盼望,哥呀哥!從今後可把心願償喲,七不龍冬得兒呀嗨,哥呀哥!從今後可把心願償。」

她唱時將盤子裡的盃筷移放到桌子上,端起那樽特備的酒瓶,深情蜜意地看了一眼,輕輕放下,却沒有提防一陣瞭亮的笑聲起自背後。

「哈……今日裡共把心願償。對!好!」

「爹!」少女羞澀地叫了一聲,丢下盤子,反身過去端起脚桶,往牆角走去。

他們是父女倆——姚祥和菊英。這屋子裡沒有第三個人。姚祥租了白員外家的窰山作工爲活,只能勉强過日子,因此自從死了老婆之後,也就無力再娶。菊英在父親辛勞哺育下逐漸成長,當她知事之初,便以她小小的力氣幫助父親料理家務了。她愛父親,父親疼她,在貧苦的環境中,倒洋溢着極富人情味的骨肉之愛。

這一天,恰是乞巧節日,姚祥已知道女兒的心事,但不便直說,他趁女兒替他去傾倒洗脚水時,拿着旱煙桿走到桌子前,指一指桌上的酒說:

「菊英!你買了酒啦?」

「買了。」

「還是你想得週到,今日應該有酒。」

「爹!」菊英笑了起來:「瞧你看見酒就樂!」

「不!我問你,今日是什麽日子?」

「什麽日子?」菊英有些領悟,但她佯作不知地搖搖頭:「我不知道啊。」

「孩子!別裝傻了,你金福表哥在趙家總算熬滿了這一年,今日是你們兩個——。」

「爹!你又來了。」菊英含羞地一扭身,朝屋子裡進去。姚祥滿懷高興的看着女兒的背影在門前消失,囘身拿起酒瓶,注視有頃,喟然地說了一句:「該給他們辦喜事了。」

「爹!」姚祥一聽女兒的聲音,便將酒瓶放下,側轉了身體,只見菊英拿着一雙新做的布底鞋跑到他面前:

「爹!你穿穿看,不知大小怎麽樣?」

姚祥坐下來,拿過女兒手上的鞋子穿在脚上,站起身在地上踏了一踏說:「緊了 一㸃兒。」

「那就好了。」

「什麽?」姚祥詫異地說。

「表哥的脚比你小一㸃兒。」

這囘答幾乎使姚祥笑了出來,他並非笑女兒痴,而是笑女兒率直和天眞。他也明知道這雙鞋子是屬於誰的,但聽了女兒這麽說,就不免要開女兒的玩笑了:「你這孩子,在你面前的不做,不在你面前的倒早做好子。」

「爹!趕明兒替你做一雙好了。」

「我喜歡這一雙,緊就緊一㸃兒吧。」

「爹!這雙底是加料的。」菊英越囘越妙了。

「呀!還是加料的?那我就更喜歡了。」

菊英看他父親一本正經,倒有些着急。姚祥睨視女兒楞然不語的神氣,不由哈哈笑來起:

「別急!爹跟你開玩笑。」說着一面坐下,一面除了鞋遞還給菊英:「囘頭表哥來了,就給他換上,陪你一塊兒往仙女廟看戲去。」

菊英噗哧一笑,接過鞋子方要囘身,却聽見有人叫了一聲菊英姊,抬頭一看,只見翠香拿着一只小籃子,笑容可掬地,像一隻惹人喜愛的小鳥般跳躍進來。

二

翠香原是姚家的鄰居,如今是孑然一身在白員外家裡作白小姐的貼身丫環,由於她的聰明伶俐,無形之中成了白小姐的靈魂,因爲白小姐養尊處優,將所有的知識都長在一身肥肉上了,而且常常喜歡閙別扭,一閙就閙個天翻地覆,這時候只有翠香才能扭轉局面,才能使她囘復人性,因此,白員外夫婦,對翠香別具隻眼,尤其是白員外,瞧着翠香,無異是貓兒瞧着魚缸裡的金魚,無奈的是翠香可怕的臉色,以及喜歡嘮嘮叨叨,令人望而生畏的自己的老婆。

菊英和金福相愛,翠香完全知道。在翠香的記憶中,也留下了這個日子,所以,她巴巴的來探望菊英,看看金福是否囘來了?菊英很感激翠香的關心,姚祥對翠香也像自己女兒一樣。父女想留翠香吃飯,但翠香要趕囘去侍候白小姐到仙女廟去看戯,因此婉謝了,她問姚祥,什麽時候可以喝菊英的喜酒?

姚祥聽了,含笑一指桌上的酒說:「你瞧!這不是喜酒?」

「哦!這麽快?」翠香別轉道向菊英道:「金福哥囘來了?」

「沒有呢,爹在說笑話。」

翠香上前一步,舉着籃子向菊英笑咪咪說:「今天當然囘來了,恭喜你。這是七巧果,祝你們表兄妹甜甜蜜蜜,團團圓圓。」翠香頓了一頓,又帶着探問的口氣:「哎!你們的好日了定了沒有?」

金福的歸期,在菊英心中自然忘記不了,但這時眼看太陽就快落山,猶未見金福到來,她心裡的焦急,正感無處可訴之苦,一聽翠香動問,不由雙黛微蹙,抱怨地說了一句:「人還沒有囘來呢!」頑皮的翠香,馬上依樣葫蘆的學着說:「人還沒有囘來呢!瞧你這副急相。」

菊英紅暈雙頰,啐了翠香一口,翠香轉身對姚祥說:「姚伯伯,以後別疼她了,她現在已經一心一意的在表哥身上了。」

「可不是?」姚祥指一指桌上那雙鞋子道:「你看,人沒來,鞋都巳經做好了,還是雙料底的呢。」

「不害臊!」翠香嗤然一笑。菊英扭身欲避,却給翠香拉住。姚祥忍不住哈哈笑了起來,如果不是翠香急着要趕囘去,這個難得展眉的辛苦人,也許有更多的笑話要說呢。

三

在趙家,金福懷着菊英一樣的心情,忙着收拾行囊。他想起去年七月,親娘去世時的慘苦情形,要不是表妹殷殷相勸,爲他奔走,挽人向趙寡婦那裡吿貸了十兩銀子,那悲慘的局面將不知如何收拾?雖說趙寡婦拿出十兩銀子,是要用自己的身體作抵押的,而且因此也使表妹傷心落淚,然而表妹待他的一番恩情,是叫他刻骨難忘的。如今,一年的期限滿了,他欠趙家的債也還淸了,囘頭見了表妹,彼此該多麽快樂啊!想到這裡,不由格外的喜形於色。

忽然,趙家小丫環奔來吿訴金福,說少爺囘家,正在發脾氣,叫金福快去。金福暗忖,從現在起,我再不是趙家的奴僕了,趙克勝還發什麽脾氣?可是轉念一想,趙家母子都是鬼靈精怪,在尙未跨出這一條惡門檻之前,還是小心一㸃好,何况那張借據仍在他們手裡,於是放下手裡的東西,跟着去見趙克勝。

克勝一見金福,擺着少爺架子大駡混賬。金福蹩着一肚子冤氣朝肚裡嚥,客客氣氣向克勝辭行。這一來,倒頗使克勝尷尬,怎麽?金福這小子要離開這裡了?那麽叫我大少爺呼喝誰去?他有些惱恨,也有些着急,怔怔的注視金福半晌,一股勁兒去找娘說話。

趙寡婦依靠丈夫遺下來的產業,盤盤剝剝過日子,宅肥屋潤,並不比丈夫在世做官時遜色,這就顯出她的能幹以及天生的一種善於計算的性格。在她認爲美中不足的,是自己肚子裡落下的却是這麽一塊寳貝材料——趙克勝﹔他除了吃喝、賭錢之外,見了美貌子子還能裝出種種醜態。而事實上,他確乎生成一副與衆不同的醜相。儘管如此,趙寡婦還是對他百依百順,今年並且爲兒子訂了一門親事,對方正是白員外的白小姐。拉成這門親事的,不能不佩服媒人的一張嘴,因爲在趙克勝和白小姐的印象中,都認爲對方是一個極漂亮的人物。這是一樁滑稽的糊塗婚姻,然而多少年來,中國人的婚姻一直是這樣糊塗的。

趙寡婦聽兒子說金福要走了,只是冷冷的瞧了一眼,金福不待老大太開口,就上前一揖道:

「老太太!請你把借據還給我。」

「唔!」趙母以鼻聲開塲,旣而昂起脖子道:「期是到了,可是你借我們的債還沒有還淸呢。」

「呀!借據上不是寫明做一年長工抵十兩銀子的債嗎?」金福有些詫異,也有些緊張。

趙母並不答腔,祇是命管賬的老何把賬薄拿出來,當着金福的面,一一算了出來:「去年八月中秋,燒壞了少爺衣服一件,賠銀二兩。重陽登高,失落檀香扇子一把,賠銀一兩。大年夜陪少爺出門,燒掉燈籠一只,賠銀一兩。元宵節丟掉少爺帽子一頂,賠銀三兩。再加上利錢三兩,一共是十兩。」

金福聽着聽着,幾乎要昏了過去!所謂衣服、扇子等等,都是克勝自己不小心以致燒壞和遺失的,這怎麽能怪他呢?可是趙母持着一個理由:「你是侍候少爺的,當然要你賠。」不用說,金福是走不成了,窮不能與富鬥,何况金福又作了奴僕,趙母要是翻起臉來,仗着官太太的威勢,吃官司當然是金福,他縱然不服,也祇好忍氣吞聲,答應趙母再白幹一年。

四

翠香趕囘白家,白員外夫婦像見了救命星似的推翠香進小姐房裡去,原來白小姐忽然又發起「虎吼病」來了。她大吵大鬧,差㸃兒要把閨房拆掉,白員外夫婦問不出原因來,彼此互相埋怨,按照往例,白員外總是作了白夫人的出氣洞。

事情也實在古怪,這頭凶悍的雌老虎,只要翠香三言兩語,立刻便馴順下來。白小姐所以大發雷霆,是因爲自己的衣飾不稱心,囘頭去仙女廟看戲,未免有失觀瞻。翠香也是懂得小姐心理的,她會指住小姐的金剛體格讚爲楊貴妃化身,指着小姐的大餅面孔說是嫦娥奔月……白小姐被翠香勸說得開了笑臉,翠香怕她看戲時舊病復發,趁機警吿她:「外面人多嘴什,比不上在家裡,說不定趙家也有人來看戲,這可不能不注意……。」

提起趙家,白小姐是一則以喜,一則以懼的,喜的是聽說對方人才出衆。懼的是自己說美不美的樣子落在對方眼裡,會不會發生變故?因此,聽了翠香的話,倒也乖乖的㸃㸃頭。

五

金福滿懷寃屈,無可奈何,侍候趙克勝到仙女廟看戲。他急想脫身,以便趕去看表妹訴說,徧偏趙克勝走路大搖大擺,緩慢得像烏龜上坡,好容易到了樓上,服侍他坐定,待囘身退下時,却又有了意外差使:趙克勝順手拿起一隻桃子,指着對面座位上一個艷麗少婦,命金福送過去。

「少爺!你又來了。」金福直立不動。

「怕甚麽?她是少爺的老相好,去!就說我趙克勝送的。」

金福明知克勝胡鬧,頗感疇躇,但轉念一想,自己急着要去見表妹,管他識與不識,送去了事。於是,移動脚步,循着那艷婦坐的方向走去。趙克勝賊忒嬉嬉,突出一對色眼,遙遙的直盯着那個婦人,靜觀反應。他見婦人笑容滿面立起來招手,心花爲之怒放,自己也趕緊站起來把手一揚,算是答禮,正想撩袍端帶離座時,却見婦人身旁來了一個赳赳武夫,和婦人親熱相見,趙克勝大吃一驚,立即意識到自己闖下大禍了,欲待叫住金福,不想金福已拿着桃子到了婦人面前,趙克勝暗叫壞了,慌忙縮短身體,躱到椅子背後去。

他眼見武夫橫眉怒目,殺氣騰騰的拔出刀來,幾乎把胆嚇破,顧不得面子不面子,像狗一樣的在看客 脚下爬了出去,至於墮樓丟了鞋子都不理,只是捧着腦袋朝外逃。武夫是給婦人勸住了。金福找不到少爺,却拾到了少爺的一只鞋,他害怕這筆損失又會算在他的頭上,不由又恨又氣地去找尋趙克勝。而克勝呢,逃到外面,便給豬朋狗友拉到畫舫上去賭錢了。

金福沒有找到少爺,却遇見翠香,就把自己的寃屈向翠香訴了一訴,並且求翠香去叫菊英到仙女廟來。翠香知道主人都在看戲,這時候未必會使喚,便答應了金福之請,可是半路上就碰着了菊英。

菊英正是來找金福的。她獲悉了金福受趙家欺侮,心裡也着實氣憤,但爲了避免金福激動,却相反的 加以勸慰。二人並肩相依,對着耿耿星河,都覺得黯然神傷,正在沉默無言時,却聽見廟外人聲鼎沸,笑 聲喧天,相偕着上前一望,却見白小姐就地打滾,涕淚交流,原來她不自檢㸃,和看客發生衝突,竟然打 起出手來了,看客怕她如狼如虎,相與逃遁,白小姐餘怒未息,追着追着,失了對手,素性拉開嗓門,當 衆表演潑相,慌得白員外夫婦手足無措,幸虧翠香在白小姐耳邊提出警吿;這才偃旗息鼓,拉拉扯扯坐上轎子囘去。

這邊白小姐坐轎前去,那邊趙寡婦乘輿而至。正好趙克勝爲了調戲岸上女人,失魂落魄的掉在河裡,趙寡婦一鷺幾絕,幸賴船夫搭救,趙克勝才免做落水鬼。

六

克勝被趙母關了幾天,倒霉的是金福,一天到晚,捧茶打扇,重不得,輕不得。他雖然拿金福出氣,似乎也感到乏味了,那天,他偸偸溜了出去,合着那些油頭粉面的同類闖進了妓院。

在妓院裡,克勝以獨霸一方的大少爺作風,跟嫖客朱三爭風吃醋,朱三被趙克勝的氣勢嚇倒,悄悄的向鴇兒打聽,及至知道這人就是趙克勝,不禁大出意外,因爲朱三乃是白員外家裡的總管賬房。他怎麽也想不到白家未來的姑爺,却是這麽一位寳貨。

而克勝呢,却也從同桌的嫖友嘴裡得到了白小姐的眞相,急得他不待終席,趕囘家中,在母親面前吵着要退去這門親事。趙寡婦疑信參半,左思右想,給她想出了一個主意,連說有了!有了!

「什麽有了?」克勝莫名其妙。

「倒不加假稱我兒有病,暫且將媳婦接來冲喜。是好的,即日成親,不好的,就說日子不吉利,打發 她囘去,日后再去退親。」

克勝聽了大喜,趙寡婦便命賬房先生,依着她的意思,寫了一封信,差人送到白家去。

七

白家也從朱三嘴裡了解到女婿趙克勝的人品行爲了。白員外埋怨白安人說:「我本來不答應這門親事的,都是你一個人作的主。」白安人不服,反駁道:「事情弄到這個地步,你倒想賴得乾乾淨淨,當初如果不是你貪圖趙家有錢,我不肯將我們的女兒許給這種人家呢!」

他們兩個人,你怪我,我怨你,爭論得沒有了結。忽然,白小姐嚎啕大哭地跑到父母面前來了:

「天哪!我前世裡造了什麽孽,遇見了這樣的爹娘,替我選了一個丑八怪的丈夫。我是不嫁的喲!我是不嫁的喲!」

白員外和白安人見女兒這樣子,眞是又氣、又怕、又疼,不曉得用什麽言語來對付她才好。還是翠香在旁邊揷嘴說:「小姐,旁人的閒言閒語,不好當眞的。」一句話就提醒了白安人,接下去說:「翠黃話說對了。姑爺到底是個跛子,還是個瞎子,我們又沒有親眼看見過,爲什麽要聽人家的胡說八道呢!好女兒,你不要再哭了吧!」

這時,老家人送上一封信。白員外拆開來一看,皺起眉頭,不住地咕噥:「糟糕!糟糕!」

白安人問是什麽糟糕。白員外說:「趙家來信,說姑爺有病,要接女兒過門冲喜。」

白小姐聽說要接地過門,也不考慮到下面還有「冲喜」二個字,便吩咐翠香打轎子,馬上就要前去,等到白員外解釋明白。她邊說:「這有什麽關係,冲喜就冲喜。好看的就把他冲好,難看的就把他冲死,事情不就解决了。」

白員外嘆氣道:「哎!哪有這樣容易。冲死了,你要在他家守一輩子的寡。」

白小姐道:「那我就不去冲喜。你替我另找一頭親事。」

白員外道:「這麽能不去?我們白家乃是體面人家呀。」

白員外說時將趙家的那封信朝妻子懷里一摔:「你去想辦法吧。」

事情的確難辦,屋子裡頓時寂靜下來,究竟是白安人,也難怪白員外對她害怕,當時眉頭一皺,計上心來。

她向白員外建議,何不借別人家的女孩子來代替女兒前去冲喜。冲好了,把那個女孩子接囘來,換女兒去拜堂﹔冲死了,反正倒霉的是別人,自己的女兒還是好好的在家裡,將來再另外物色對象便了。

白員外㸃頭贊成,只是,找哪家的女孩子來代替呢?白安人說姚祥的女兒菊英很合適。白員外說 :「就怕姚祥不肯。」

白安人認爲這倒沒有關保,不肯也要他肯。他租了我家的窰山,又欠了我家的銀子,只要一逼就成。

他們這樣自說自話地商量了一切,却忘記了還有個丫環翠香站在白小姐的背後。起先,翠香很着急,因爲事情是擺明:姚菊英的一生,要被他們斷送了。她不能不設法阻撓他們的計劃。

她悄悄地對白小姐說:「小姐,借女冲喜的辦法不好。你想,菊英長得多好看,假如借了去,趙家留下拜堂,豈不是沒有你的份了。」

白小姐一聽不錯,連忙將翠香的這番話對母親說了。

白安人想了一想,又想出了一個「兩全之計」。叫白小姐扮做丫頭,跟了假新娘同去。到了那邊,見機行事。不拜堂便罷,要是拜堂,先且不動,等到進洞房的時候,再將白小姐換囘姚菊英,不是什麽問題也沒有了!

白小姐快活得拍手跳脚。翠香却早就料到白安人有這一着,於是又悄悄對白小姐說:「小姐,這還是使不得。白家只有你一位小姐,那個不曉得,要是在趙家拜了堂,人家當你已經出嫁,再沒有人上門求親,你不是做一輩子的老處女?」

白小姐的一團高興,被這一句冷水澆滅了。愁眉苦臉地問翠香:「那怎麽辦呢?」

翠香笑笑,說:「這有什麽難處,反正安人也去的,你叫她跟趙家說,要相相姑爺,相得好,就換你拜堂;相得醜,你們當天就囘來,囘來了就退了這門親。」

這一囘,白安人走到了翠香算好的這條路上去。他們一面囘復趙家,一面差人去叫姚祥,翠香乘機討了這差使。

八

翠香找到姚祥,將白家打的主意吿訴了他,幷再三地安慰他說:「姚伯伯,你只管答應好了,一切都有我,包你不讓菊英姊姊吃虧。」

姚祥起先一聽,自然很着急,後來 翠香拍胸担保,才稍爲好一㸃,不過終究有些不放心。他遲疑地隨着翠香去白家,一邊走,一邊想:「能夠不答應,還是不答應的好。」

往常,白員外的眼裡那裡會有姚祥這樣的人。可是今天,他的態度大爲兩樣。姚祥向他請安,他不但拱手還禮,而且請姚祥在一旁坐下。

寒喧了幾句,白員外就將借女冲喜的事情說出。

姚祥忙陪笑臉,說:「員外,小女已經許了人家,這個……請員外原談,收囘成命吧。」

白員外眉頭一皺,沉吟一會,便說:「也好,那你租的窰山,欠的銀子,我也要一起收囘。」

姚祥聽見這句話,坐不住了,向白員外打恭作揖地說:「員外,你老人家開開恩吧,這是萬萬不能收囘的啊!」

白員外說:「要我不收囘也可以,只要你答應借女冲喜。」

姚祥說:「你……你這不是在逼我麽?」

白員外冷笑一聲,說:「借不借在你,收不收在我,哪個逼你!

姚祥哀求似地說:「員外,我是在跟你商量……」

白員外不等他講完,便說:「我也是在跟你商量。你要是肯將女兒借出,我非但不收囘窰山,連銀子也不要你還了。」

姚祥還在猶豫,白員外拉下了臉,說:「你旣然這樣固執,就不要怪我反臉無情。」

翠香趕緊過來打圓塲,對白員外說:「員外,你快㸃歇息去,千萬不耍氣壞了身子,這㸃㸃小事,包在小丫環的身上。」

白員外站起身,悻悻地說了一句「好不識抬舉」。然後將袖子一揮,踱到後面去了。

翠香對姚祥道:「姚伯伯,你不答應是不行的,不然的話,我就要吃眼前虧,這又何必。我不是跟你說過,菊英姊姊此番代小姐冲喜,事情我都想好了,包你沒有差錯。」

姚祥說:「就算你們這邊沒有差錯,還有金福呢,他在趙家做長工,如果遇見了,多少不便呢?」

翠香說:「這有什麽難處,我送個信給他,這麽一來,菊英姊姊反而更有照應了。」

到了這個地步,姚祥只好無可奈何地說:「唉!姑娘,就依着你吧。」

九

金福正在書房裡收拾,忽然有人叫了他一聲「金福哥!」他奇怪地囘頭一看,原來是少爺克勝。

「做什麽?」金福有些詫異。

「叫你做一件好事。」趙克勝陪着笑臉說。

「好事你都做盡了,我做不來!」

趙克勝並不生氣,仍舊笑嘻嘻說:「哎!大相公要你做的,一不要你出力,二不問你要錢,做了以後,還要謝你。」

「債上加債!還謝我?」金福有㸃兒氣。

「你替我做了,我就不問你要債。」

「能做就做,不能做還是不能做。」

「一定能做,一定能做。」

搞了半天,趙克勝到底要金福爲他做什麽事情呢?是這樣的:趙家得了白家的信,說是父母新娘要一同來,看一看女婿,立刻慌亂起來。趙太太明白,兒子這副尊容,是經不起人家一看的。這一囘,趙克勝忽然開了竅了,他向母親貢獻了一條計策,就是找一個相貌好的人來代一代他。這個人他也想出了,就是金福。他自己則扮一個書僮,跟在金福的後面。

趙太太聽從了他。於是趙克勝來找金福,把平日的少爺架子部拿掉了,只求金福答應,但是金福不肯。正在這時,翠香來送口信,金福把克勝的意思向翠香說了,翠香眼珠子一轉,又計上心來,竭力慫恿金福答應。金福囘到書房,表面上依然裝得很爲難的樣子,對趙克勝說:「大相公,答應是可以的,只是我欠你的債 ……」

「欠的債麽,我方才說過了,不問你要。」趙克勝打算先糊他一糊再說。

「口說無憑。」

「我寫張字據給你。」

「那你現在就寫。」

「哈哈!」趙克勝拍了一下金福的肩頭:「你倒曉得大相公會賴賬的。」說着他拿起筆來,居然不加思索,就寫好了一張紙條。金福一看,只見上面大大小小、歪歪斜斜,哪裡是字,簡直是一個個的墨團。好容易,才辨認出其中的幾個字是:「事成之後,十兩銀子,一槪不要。」這一句最要緊,旣然不錯,其餘的也不去管它了。

金福將紙條收在懷裡,想起過去所受的氣,正好趁此機會發洩一下。他旣然奉命做少爺,就索性擺出少爺子來,將趙克勝呼喝得像孫子一般,克勝雖然着惱,但在用人之際,不得不忍了下去,何况他此刻正在學做書僮。

十

按照男女雙方的約定,今天是相親的日子。

所有參加這一次相親的人,男方包括趙太太、趙克勝和金福,女方包括白安人、白小姐、姚菊英和翠香,她們一夜都沒有睡好,都是睜着眼睛望天亮的,各人有各人的打算,各人有各人的心事。

等到頭一遍鷄叫,大家就來不及地起身,梳洗打扮。男方這一邊,金福扮成了新郞,趙克勝扮成了書僮;女方這一邊,姚菊英扮成了新娘,白小姐扮成了丫頭。

當然,趙家更顯得忙碌一㸃,更顯得緊張一㸃,因爲相親的地方是在這裡。

中午的時候,門外車馬喧鬧,女方的人來了,趙太太趕出去迎接,劈頭碰見了白安人。

「哎呀!這不是白家親母嗎?」

「哎呀!這不是趙家親母嗎?」

「今天是什麽好風,還煩勞親家母親自送小姐來。」

「親家母,我早就想來看看你了,無奈家裡事情忙,走不脱身。」

「不敢當。親家母,小姐想必來了?」

「來了。」

趙太太一聽,急忙冲過去望,只聽得「啊」的一聲,原來她把白安人的脚踩了。她連忙打招呼,白安人囘說不要緊,幷反過來問她:「女婿的病好了沒有?」

趙太太說:「好了,我已叫他出來了。」

白安人一聽,也急忙伸過脖子去望,只聽得「啊」的一聲,原來她也把趙太太的頭撞了。她也連聲地打招呼,趙太太也囘說不要緊。

這樣踩來撞去,不能解决問題。最後雙方同意,先到客廳中坐好,再分別將自己的兒女送到對方的面前來,聽憑鑑定。

一會兒,假新郞來拜見岳母,假新娘來拜見婆婆了。

趙太太,白安人同時都暗吃一驚,都感覺奇怪:「人人都說是個丑的,今天一看,怎麽是個美的!」

一對假新人,都知對方是誰,所以幷不奇怪。不明白的是趙克勝和白小姐。他們只當自己的對象眞的是這樣好看,喜歡得手脚沒有放處,各人將母親拉到一旁去,同時提出:要讓他們立刻成親。

趙太太、白安人也不明白,可是她們產生了疑慮。由於自己這邊弄了個假貸,因此也担心對方的貨色不是眞的。

「你不要急,等我詐她一詐,她要是敢拜堂,就是眞的,她要是不敢拜堂,就是假的。」她們安慰兒女的話幷沒有讓對方聽見,但內容是完全一樣的。

兩個親家母重新在賓主的位子上坐下,你瞄瞄我,我瞄瞄你,然後開口了。先發動攻擊的是趙太太:「親家母,不瞞你說,這一囘我家雖是接姑娘來冲喜,不過樣樣都不敢馬虎,還不是跟成親一樣。我家兒子,看相早就說道,他是個官相壽相。不過年輕的時候要命犯小人星,所以惹得人家閒言閒語,造謠生事。自然囉,隨便人家怎麽說,相是天生的,有憑有證。而且只要一成親,魔星退,福星來,將來做官做府,大富大貴。親家母,小人的話是聽不得的,聽了是要爛耳朶的。」

白安人可也不是個好說話的,她的囘答是:「親家母,你說對了。這一囘我家雖是送女來冲喜,頭頭面面,辦的可是跟陪嫁一樣。我家姑娘也算不得金枝玉葉,但是算命的說過,她是夫人命,將來相夫敎子,兒孫滿堂。姑爺的八字軟一㸃,只要姑娘的夫人命帶一帶,三災八難都帶得過。你看,今天一冲喜,不就把姑爺冲好了?親家母,八字是天生成的,眞金不怕火。有一班凝心鬼,喜歡搬弄口舌,不管他們怎樣顚倒是非,小鬼搬不倒閻王的座!」

趙太太的鼻子一哼,說:「親家母,話可不要講過了頭。常言說得好:『路遙知馬力,日久見人心。』我們娶媳婦是眞心眞意的。喜事辦得停停當當,只等新人來拜堂!」

白安人肩頭一聳,說:「親家母,我們養女兒的人家,好有一比,好比做買賣的人,有貨也不愁貧!」

趙太太抓住對方未了這句話,接着說:「好好好,親家母,我們明人不說暗話,今天難得你也來了,我兒子也是好好的,媳婦呢,我看也不用囘去了,不如就住在這裡,揀個日子成婚。」

白安人先聽對方要她們住在這裡,倒是一急,後來聽下面還有「揀個日子」四個字,便找到了托辭:「要揀個日子?那也好,我們先囘去,你幾時揀好日子,我女兒幾時過門。」

趙太太見對方找機會下台了,决定再逼她一句:「住在這裡,還怕怠慢了你?」

白安人略爲一楞,便說:「那揀日子曉得你揀到幾時?」

「我就不揀!」好比下棋,趙太太一心要把對方「將」死。

「我就不走!」白安人是寧死也不肯投降。

「我眞錢不買假貨!」趙太太索性揭穿了對方。

「我眞貨不賣賒賬!」白安人也勸手揭對方的底。

「哪個是假的?你是假的!」

「你是假的!」

這一出活劇,幾乎樂壞了翠香。她想:時候到了,於是站出來講話:

「哎呀呀!兩個親家母不要吵了。」翠香將身子朝趙太太和白安人中間一攔,說:「吵了半天,也不曉得哪個是眞的,哪個是假的的。要曉得誰眞誰假,除非是現買現賣。」說着便問趙太太:「你敢現買?」

趙太太賭氣說:「現買就現買。」

翠香又問白安人:「你敢現賣?」

白安人也賭氣說:「我就現賣。」

翠香雙手一拍,說:「好哇!一個現買,一個現賣,可見是眞不是假。我看,揀日不如撞日,就是今天拜堂。」說着,用眼晴一掃趙太太和白安人,又問她們:「不拜就是假的,是嗎?」

趙太太和白安人同聲地囘答:「好,就是今天拜堂。」

此話一出,一班僕役們等于得到了命令,當下七手八脚,一陣忙亂,只一會兒功夫,一對假新郞和新娘,就在吹吹打打的鼓樂聲中,被送到洞房裡去了。

別人不要緊,可急死了趙克勝和白小姐,各人拉住母親問:「這怎麽辦?」

怎麽辦呢?兩個母親想了 一想,分別安慰她們的兒女說:「不碍事,倒了晚上把你換進去就是。」

晚上?對了!翠香也想到這ー層,萬一雙方都來調包,那可是白費心機。她眼珠子一轉,悄悄對白安人說:「安人,新人都進了洞房,你還不想個法子!」白安人將剛才對女兒說的話又吿訴了翠香。翠香聽了,雙手,直搖說:「不行,不行,倘若被新郞曉得了,半夜裡鬧起來豈不壞事!」這一說,白安人也着了急。翠香將手裡的那方手絹揉成一團,裝作竭力思索的樣子,稍停,若有所悟地說:「哦!有了,有了!」白安人催她快說。

翠香說:「你就說我是陪房的丫頭,今天晚上讓我睡在新房的外屋,夜裡,便帶小姐來調人,只要輕輕咳嗽一聲,我就知道了,偸偸地將房門一開,放小姐進去,人不知鬼不覺,到明天,生米已成熟飯,還怕他們不認賬?」

白安人連聲稱贊:「好,我帶你跟親家母說去,讓你睡在新房的外屋。」

十一

在新房裡,金福和菊英都有些恍恍惚惚,是在做夢吧?不是。突然一陣悲哀湧上了心頭,你拉住我的手,我拉你你的手,相對哭泣。

「哎喲喲!今天是你們大喜的日子,哭什麽?」說話的人是翠香。

兩人連忙鬆手。金福對翠香說:「什麽大喜的日子,你還開得出這種玩笑。」

「哪個跟你們開玩笑!難道你們的拜堂是假的,不是眞的?」

金福說:「我們都是做人家的代表,怎麽可以說是眞的!」

翠香用指指金福說:「說你傻,一㸃不錯。他們兩家,牛對牛,角對角,都是假戲,你們只管成親,怕什麽!」

「只怕他們不肯干休。」菊英怯怯地說了一句。

翠香說:「不錯,囘頭他們都要來的,不要緊,喏 ……」說到這裡,她恐怕被外面的人聽見,低聲在金福、菊英的耳邊咕噥了幾句,只見金福、菊英都㸃㸃頭,臉上靈出了笑容。

初更時分,趙太太帶着兒子在黑暗中摸來了。他們怕人發覺,所以連燈籠也不敢拿。好容易東摸西摸,才摸到了新房門上的那兩只銅環。趙克勝在母親支使下,用手指輕輕地一彈,又輕輕地一彈。

「哪一個?」是陪房丫頭的聲音。

「我……找少爺講……講話。」

「開門!開門!」趙克勝的口氣顯得很急迫。

但是,房內沒有囘聲。

趙克勝火了,忘記了他現在扮演的角色,駡了起來 :「金福,你這個王八蛋,你再不出來,少爺……我……說着,將袖子一勒,就要衝門。嚇得趙太太忙不迭地來捂他的嘴,拉他的手臂。

「哎呀!小姐!」陪房丫頭的聲音又响起了。

「做什麽?」是新娘子的聲音。

「外面嘰嘰喳喳,恐怕有賊!」陪房丫頭說。

「哎呀!翠香,我怕!」新娘子說。

「小姐,不要怕,我在外房,等我㸃起燈來照照看,有什麽事,我就叫安人來。」跟着房內發出了走路的聲音。

「不要忙,讓我來拿根門閂,捉住了送到安人那裡當賊辦!」沒有等陪房丫頭說完,趙太太就來不及地拉住兒子溜走。

過了一會,白安人帶着女兒躡手躡脚地來踐翠香的約了。他咳嗽一聲,房內沒有囘音。略爲提高一㸃嗓子咳嗽一聲,房內還是沒有囘音。她不得已,只好大聲地咳,不想弄假成眞,變成眞的咳嗽了。

「丫頭!丫頭!」是新郞的聲音。

「噯!姑爺!」是翠香的聲音。

「外面有人咳嗽,只怕是賊,讓我起來捉他。」新郞說。

「不是,姑爺,是……是……」聽口氣,翠香顯然知道嗽咳的是白安人她們,所以想用話來搪塞。

「是什麽?」新郞逼得很緊。

「是……是一只野貓來偸食。」翠香囘答得妙。

「不是吧,還是讓我起來看看。」

白小姐趕緊「喵嗚!」學了一聲貓叫,慌忙逃走。她母親也慌忙地在後面跟隨着。

十二

三更天,左面的走廊上出現了趙太太,右面的走廊上出現了白安人。二人分頭摸到新房門口,摸到門上的 銅環,彼此手碰手接觸了一下。

「不好!有人!」兩個人都發覺了,又都不能喊出聲來,也都想了解這人是誰,便你找我,我找你,活像捉迷藏游戲中的瞎子,已經走到面對面了,還不曉得。只聽見「拍禿」一响,兩人同時大呼「哎呀!」同時跌倒在地。

就在這個緊要關頭,新房門開了,翠香拿着燭火在她們面上一照,驚異地說:「咦!這不是親家太太嗎?這不是安人嗎?」

誰說不是的呢!兩個親家母心想。而且連躱也躱不掉,只好挺身承認,最好又是把罪過卸給對方。

「親家母,你到這裡來幹什麽?」趙太太先發制人。

「親家母,你到這裡來幹什麽?」白安人立即問。

「這是我的家。我是怕兒子夜裡受涼,來替他蓋被窩的。」

「我的女兒從沒有離過娘懷,都是我帶她睡,今天我不放心,來看看她的。」

「這麽大的女兒還要你看?」

「這麽大的兒子還是你蓋校窩?」

又吵了,看樣子,如果讓她們吵下去必定沒有個了局。於是翠香說:「兩個親家母放心好了,新郞新娘有我侍候,不會出什麽事的。」

趙太太和白安人都搞昏了頭,所以把翠香的話當作聖旨一樣來奉行。大家訕訕地走了。

翠香看着她們的背影咋了一口:「有我在這裡,別想進來。」

天亮了,壓抑了一夜的怨恨、猜忌、氣惱,至此終於暴發。趙克勝不管母親怎樣攔阻,還是拿了一根大棍子,氣勢汹汹來到新房門口,大喊大叫地要打死金福,說他霸佔了東家的新娘子。白小姐也顧不得羞恥,哭哭啼啼地拖住白安人,來跟菊英拚命,說她破壞了自己的姻緣。

新房門開啓了,裡面走出翠香、金福和菊英。

趙克勝眼都紅了,揪住金福,氣咻咻地說:「好,我要你權且代一代,誰叫你霸佔我的老婆?」

白小姐也拉住菊英:「不要臉的賤貨,借你來冲喜,哪個要你圓房?」

他們一嚷,趙太太和白安人聽了個一淸二楚。

「什麽?女婿是權代的?」

「什麽?媳婦是借來的?」

「老不死!」趙太太駡白安人。

「老騙子!」白安人駡趙太太。

「謀我的家財!」

「搶我的女兒!」

「我跟你算賬!」

「我跟你拚命!」

她們沒有駡完,兒子、女兒又來纏住母親,鬧着「 要老婆」、「要丈夫」!

正在不可開交的時候,姚祥又扭着白員外吵吵鬧鬧地進來了。

姚菊英看見父親,飛奔上去。姚祥摟住她,顫聲地說:「好女兒,你吃了苦了。」翠香過來解釋:「姚伯伯,你不要着急,菊英姊昨夜跟金表哥成親了。」

姚祥聽女兒沒有吃苦,也就放了心。雖然他實在不懂女兒跟女婿是怎機成親的。

「告官去!」趙克勝見姚祥一門團圓的景象,氣得發吼。

「告官去!」「吿官去!」趙太太、白安人都這樣叫喊。頃刻之間,從趙家走出來一大串人,牽牽連連地直往縣衙面去。

這筆糊塗賬,怎麽算法呢?這裡還是保持一些關子,免得觀衆的看電影時減少興趣吧。

A GREAT WALL SUPER PRODUCTION

"Two Ideal Couples"

The Story

It is the “Lovers' Festival”, but King Fuh is unable to keep his "date” with his fiancee Yao Chu-ying, a lovely country girl, because he has been "mortgaged” to the House of Chaos as a sorvant, having borrowed money earlier to bury his dead mother, While Chu-ying has the sympathy of her kind father Yao Hsiang, she receives much consolation and comfort from Tsui-siang, a charming maid in the House of the Pais in the neighbourhood.

King Fuh is obliged to accompany the ugly Keh-sheng, son of the Chaos, to see a folk in the town's temple. A playboy himself, Keh-sheng could not resist the temptation of teasing the weaker sex amongst the crowds. He becomes acared and leaves, giving King Fuh an opportunity to see Chu-ying, who pretends not to believe his reason for failing to keep their “date”. Meantime, the only duaghter of the Pais, a fat, fiery girl, has just made a scene and were it not due to Tsui-siang’s quick action, she will have been mobbed by the crowds.

At the approach of Mme. Chao, King Fuh is forced to break his happy reunion with Chu-ying and as she is on her way home, Keh-sheng is so captivated by her charm and beauty that he literally falls into river from a boat where he has been gambling. Mme. Chao sounds an alarm and only then Keh-sheng is saved.

Keh-sheng is engaged to marry Miss Pai, but he seems to recent this match. To investigate into Miss Pai's character, Mme. Issues an invitation to Miss Pai to visit her son Keh-sheng who is pretending ill. On the other side Miss Pai herself is voicing her opposition to be married to Keh-sheng.

When the old Pai himself encounters Chu-ying, he takes a great liking in her, but his sinister motive is timely foiled by Taui-siang. Instead, Pai accept Taui-siang's suggestion that in order to fool the Chaos by covering the weakness of their own daughter, they send Chu-ying instead as a “stand-in" to counter Keh-sheng. The fact is, the Chaos, too, do not want the Pais to have a look at the real ugly appearance of their son, so Mme. Chao offers to set King Fuh free of all his debt obligations if only he would temporarily disguise as Keh-sheng.

And this exactly where the cute, little Cupid has a hand to play in this cunny game of marriage-cheating. Through the wise and intelligent scheme of Tsui-siang, a demand is put forth that the wedding of the two to take place immediately. There is no ground, nor reason indeed, for either side to raise any objection. And Tsui-siang manages to have King Fuh and Chu-ying “closeted" in a room during the first night of their topsy-turby marriage — with the Chaos and Pais playing right into her trap!

When a suit is brought up by the Chaos and the Pais, the Magistrate is irritated having to be disturbed early in the morning and, again thanks to Tsui-siang's very good recommendation, the Magistrate rules thet it is in the good name of justice and LOVE that only the rich marry the rich and the poor marry the poor: the Magistrate literally and romantically pronounces and confirms the marriage between King Fuh and Chu-ying that has taken place the night previous as both legal and fine.

And, of course, Keh-sheng is obliged to take Miss Pai as his lawful wife, too.

Are not they two ideal couples?