「愛與罪」値得讚美

「亞洲」四十五年度的第一部出品「愛與罪」,是根據亞洲出版社,王潔心女士所著的文藝小說「愛與罪」改編的;以民初軍閥統治期間,萑符遍野的時代爲背景,配上北方鄉村老百姓的日常生活,雖没有時髦的人物,繁華的景事,但毎一個人的個性,每一塲戲有一塲戲的高潮。簡單,純樸之中把「愛與罪」的矛盾心理和個人贖罪精神刻劃得非常細膩。尤其能把善與惡的分野,朋友夫婦父子間之愛的區別,作合情合理的分析。不獨恩怨仇愛使人感動,亦含有莫大的社會教育意義。

「愛與罪」的卡司之堅強,演員個性之適合是本年度國產片中少見的;王豪演粗獷而具有正義感的含寃逃犯,羅維演殘暴陰險不擇手段的匪首,葛蘭演歷盡磨折待字閨中的少女,王元龍演古道𤍠腸待人以誠的商人,加以善演賢妻良母的王萊,天真活潑的水維德,以及李英,陳濠,馬笑儂和童星阮兆輝,吳正元,無不生龍活現一如其人。更值得一提的是羅維在這部片裏,改變戲路以反派姿態出現,獲得圏内一致拍案叫絶,觀衆少不免也要對這個壞蛋切齒憎恨。

電影並不是徒供娛樂的東西,好的影片應該在娛樂性之外更具有社會教育意義,在這個角度來看,「愛與罪」是一張值得讃美的好影片。

人物介紹

蘭馨(葛蘭飾)

蘭馨是一位典型的中國鄕村姑娘,秀麗,聰穎,純樸。父母被匪徒殺害了,自己也幾乎被暴力姦汚,不共戴天之寃仇,使她終身難忘。因此,遇見了拯救她出險的恩人時,印象非常深刻,明知他曾經當過土匪,暗裏却深愛他的淳厚正直,正因爲她是舊式的鄕村姑娘,蘊藏在內心的愛,雖然像熱火,但是隱藏的,含蓄的。葛蘭演這個角色,活潑而嚴謹,美麗而雅淡,正合身份。

陳小全(王豪飾)

爲了生存亂世,祗好跟着土匪幹無本生涯,爲了爭取自由不得不冒險越獄,爲了果腹竟失手殺人,從此他成了被人要脅的對象,連他自己也自疚神明而感到自卑。其實,他爲人淳厚,有良心,有骨氣,守信重義,恩怨分明,尤其富有人類最偉大的「愛」。他把別人的遺孤當作自己的骨肉撫愛,愛鄰居,愛朋友,惟有能了解「愛」的眞諦的人,纔是眞正的好人。這麽一個充滿了內心矛盾苦痛,而終能改邪歸正,挺起胸膛洗雪沉寃的硬漢子,王豪演來,宛如其人。

張龍(羅維飾)

張龍是一般冺滅了人性者的代表,他支使黨羽劫掠發財,利用完了就加以陷害殺滅。他懂得抓住別人的弱點,敲搾勒索。他利用他的陰謀勢力拆散別人的夫婦。像這樣無惡不作的暴徒,結果必逃不過滅亡的天理。羅維最近改變了戲路之後,對於這兇殘無賴的性格,刻劃得無微不至,在銀幕上是一個被觀衆詛駡,憎恨,切齒的人牠。無疑地,羅維已成功影壇上最優秀的性格演員。

常福(王元龍飾)

常福是上了年紀的安份守己商人,是小村鎭的小財主,樂於扶助別人,也受別人的愛戴,於是宵小之徒、更認爲他是一塊値得垂涎的肥肉了。他獲得陳小全救助的恩惠,便盡力扶助這年靑人改過重生,成家立室,將中國傳統的友愛精神,表露無遺,王元龍演這個角色,豪放和靄,是給人印象最深刻的人物。

常大嬸(王萊飾)

常大嬸是中國舊式的家庭主婦,照顧丈夫操持家務,親睦鄰里,對晚輩噓寒問暖,愛護備至,設想週到。王萊在影圈中素來有賢妻良母的雅號,飾演這位主婦,正合戲路,恰似其人,雖然鏡頭不多,却是引起一致好感的人物。

阿雄(水維德飾)

最原始的愛,莫過於父母子女的愛,甚至禽獸也不例外。當阿雄發覺他的父親辛辛苦苦掙來的工錢全部爲了給他買一輛心愛的脚踏車時,他偷偷地也去作工賺錢償還父親。這一幕是人類的崇高天性的表現,也是最動人的一幕,水維德演來,賺人眼淚,不愧爲目前影壇中首席童星。

鍾老六(陳濠飾)

「過而能改,善莫大焉」!這是自古勉人從善,承認錯誤的格言。鍾老六受別人的唆弄,綁架了姪子勒贖。經過陳小全的一番敎訓,居然革面洗心,勇敢地向着哥哥認罪,指出一個良心未冺的人,始終仍然是個好人。陳濠除了飾演這個從善如流的鍾六爺之外,還兼了「愛與罪」的副導演可謂能者多勞。

鍾老大(李英飾)

鍾老大是當地的鄕紳財主,也是匪類眼中所不能放過的。但想不到爲首綁架他的獨子的竟是他自己的親弟弟。等到弟弟覺悟了囘來之時,他竟不究旣往,寬恕一切,兄弟和好如初,充份表現手足之愛。像這樣寬宏大量的人物,由氣魄渾厚的李英來篩演,頂符理想。

「愛與罪」電影小說

深夜,壕溝中水流潺潺,秋蟲喞喞。從一排土牆中,隱約傳來一陣敲更的聲音,突然土牆的缺口上,伸出了兩隻大手,接着,一個人敏捷的從缺口爬了出來拔脚飛奔。他身穿囚衣,使人一望而知是一個越獄的逃犯。

獄卒三兩成羣,四出兜捕。逃犯從羊腸小道經過河邊,躱入葦叢中。他的心在劇烈的跳動,呼吸十分急促,直等追捕的人過去了,他才機警的穿出葦叢,飛奔而逃。

不知逃了多久,他感到口渴了。當他凑近溪邊取水飮時,他在水裏看見了自己于思滿腮,非常狼狽。

天就要明了,橋上忽然有人走了過來,他暗吃一驚,趕忙匍伏在地,偷看來者是誰?

那是一個身背蘿筐,面目猙獰的人,祗見他走近橋邊的樹蔭下坐下,正從蘿筐裏掏出饃饃大嚼。

他看着看着,自己也感到餓了。忍不住走到橋邊,鼓足勇氣向橋上人說:

「我想跟你要一點吃的……」也許是飢餓所致,他的舉動太粗魯了一點,竟引起了橋上人的疑心。

「這……這……你是幹什麽的?」他誤會對方要搶他的蘿筐,不分皂白,立刻從腰裏拔出刀子,撲了上去。

逃犯也不干示弱,迎上去和橋上人揪扭起來。逃犯孔武有力,一拳把橋上人的刀子打飛了,一推把他推下橋去。

逃犯走過去把蘿筐揭開,誰知裏邊竟裝着一個嬰兒,他不顧他的啼哭,祇順手拿了幾個饃饃,預備把推在橋下的人叫上來,卻發現那人已經不動了,他心裏有點奇怪,急忙跳到橋下去看,原來那人滿頭鮮血,已經摔死了。

「陳小全,陳小全!你這一輩子可完了,剛逃出了監獄,怎麽又糊里糊塗弄出了人命………」

他滿懷感觸的走囘樹蔭下邊,看着那個蘿筐,蘿筐裏的嬰兒不哭了,陳小全一把把他抱起來,倒出筐裏的東西,那是一些銀洋,衣物,和信件。

「我怎麽搞的啊,無緣無故,會把你的爸爸摔死了?我………我祇有帶着你走,好好兒把你帶大,祇有這樣,會减輕我良心的罪過………。」面對着這個無知的嬰兒,陳小全的感情非常激動。

溪邊多了一堆土坵,陳小全把死者埋了,他換穿了死者的衣服,將銀洋及信封放置在肚兜內,把刀子檢起來,揷在腰間。

他抱起嬰兒,行行重行行,由薄暮走到黃昏,好容易走到了鎭上。急忙替孩子找了一個鄕婦餵奶糕,自己也忙着找了個剃頭匠剃頭修面。一隊隊的警察從他面前走過,使他觸目驚心,非常害怕。

他聽見理髮匠和一個窮秀才在閒談:

「——監獄裏逃走了一個犯人,現在懸賞三十大元,正到處緝拿………」

三十塊錢?三十塊錢不能算是一個小數啊!

陳小全做賊心虛,愈聽愈不是味兒,他急急把頭剃好,從鄕婦懷中抱囘嬰兒,走向過境的人叢中去。

鎭口上,警長正在喝令鄕人排隊搜查,婦孺都放過去了,專注意年靑小夥子。陳小全因爲懷抱嬰兒,反而被逃過了這一關。

好容易到了黑水溝,陳小全寄居在連陞棧裏。老關娘幫他招呼孩子,找人餵奶。住在他隔壁房間的客人,是商人常福,一個非常樂觀的,性喜詼諧的老人。

陳小全酒醉飯飽以後,把伙記叫來,向他問一個人。

「我問你,那一頭有家酒店,是不是張龍開的?」

「你是說蒼海居嗎?不錯,是張二爺開的。」

是張龍開的就好,陳小全離開這裏太久了,對於這兒的情形,已經不够熟悉,他要問淸楚了,然後再去找他算賬。

蒼海居進出的,都是些三敎九流的人物,陳小全遠遠走來,大力地推開了半截木柵門。

「大爺,你要什麽?」酒保走過來問他。

「我要你把張龍找出來。」

「張龍?你怎麽連名帶姓稱呼我們掌櫃的?」

「我叫他張龍,還是抬舉他呢。」

酒保聽出來者不懷好意,立刻推說:

「他沒在店裏。」

「沒在店裏?」陳小全一把抓住酒保的衣領,「他不在店裏在那兒?你說!」

「我………」酒保本想不說,看他兇眉惡目,不敢惹他,祇好吿訴他道;「他在裏邊,你放手,我替你去叫………」

張龍正在裏面與手下和姘婦玩紙牌,伙計跑進去,氣喘吁吁地說:

「二爺,外邊有人找你。」

「誰啊?」他漫不經心的問。

「一個大個子,手上有一條刀疤的………」

「刀疤?」張龍微微吃了一驚,但立刻又不動聲色的說:「難道是他?……他怎麽會還活着?」

「要不要叫他進來?」伙計問。

「慢着!」張龍剛要說話,忽然颼的一把刀飛過來,正揷在牌棹中間。

「哼!哼!」隨着一陣冷笑,闖進來一個人,屋子裏的人,不由同聲叫起來。

「是你?小全?」

「不錯!是我!姓張的?你沒想到我會來吧?」

「那兒的話,分手兩年,我沒有一天不惦記着你的。」

「我也很惦記你呢?惦記着你出賣我的賞金,花完了沒有?」

「這眞是笑話,我還不是跟你一塊兒被抓進去的?」

「你這是苦肉計,我現在全明白了。」

「別聽人家胡說,兄弟!你先息息氣」隨着張龍,衆人也拉拉扯扯的勸他,小全不理這一套,擺開衆人怒氣未消的一把將棹上的刀子拔起,張龍誤會他要動武,一閃身把手伸進褥子底下。

「你做什麽?」陳小全手急眼快,搶先按住了張龍,取出褥子底下的手槍,「要打是不是?」

「不!這把傢伙是你的,我替你保存了兩年,現在還給你。」

「說得多好聽?」陳小全一手持刀,一手持槍。

「兄弟別那麽大火,瞧得起我,就躭在我這兒,自己人・你要吃的,住的,包在我身上。」

「好再讓你去領一筆獎金?」

「再領一筆獎金?」張龍奇怪的問:「兄弟!你這話從那兒說起?」

「到處都貼着吿示,懸賞捉拿逃犯陳小全,你的消息怎麽這麽不靈通?」

陳小全毫無顧慮地說着,果然引起了張龍的野心,他嘴裏在敷衍着小全:

「兄弟!你把我老二當什麽玩意啦?」一面卻用眼色示意衆人,將小全逮捕。

「幹嗎?」陳小全敏捷的倒退了一步「要幹?一個對一個,今天我是來找張龍算賬的,並不是跟大夥兒過不去。」說完,他轉向張龍道:「我住在連陞棧,你要想發筆小財,我等着你。」

「兄弟!你火氣怎麽這麽大?我一會兒來看你………」

陳小全不理他,大踏步的離開了蒼海居。

「好小子!你等着吧?」張龍胸有成竹的說,然後囘頭向那兩個手下道;「打聽得怎麽樣了?」

「常老大也住在連陞棧,貨沒見到,可是搭褳裏的油水很足。」

「好!」張龍斬釘截鐵的說:「今天晚上二更天動手,一個要他的財,一個要他的命!」

陳小全囘到連陞棧,不大一會兒,果然張龍來了。

「老弟!不再動火了吧?————來!咱們好好談談。」陳小全還是不理他,管自哄着懷裏的小孩兒。

「咦!你那裏來的小孩兒?」張龍走過去,摸了摸小孩兒的臉:「是不是剛從監獄出來,又走了老路?」

「你想到那兒去了?」

「那麽是那兒來的小孩兒呢?」

「………這孩子的爸爸,過橋的時候不小心,摔死了,我看他太可憐了,就帶在自己身邊。」

「過橋會摔死?咱們是老同行了,你何必瞞我?」

陳小全本來不想對他說眞話,但經不起張龍的一再逼問。

「是我不小心!給我推到橋下,撞在石頭上摔死了。」

「原來如此——你打算住多久?要是在這兒不方便,我看你還是搬到我那兒去吧?」

「不用了。」

「祇要你不再動火,咱們是無話不談,你休息一會兒吧,我先走了。」張龍說着走到院子,臨行對常福的門狠狠地看了兩眼。

深夜!陳小全在洗臉,忽然覺得一個黑影掠過,掛着的燈暗下去了,再一看,鄰室的門上揷着一支紅布鏢。

陳小全一驚,急忙到鄰室門前拔下紅布鏢,輕輕的敲了敲門。

「誰呀?」常福披上衣裳起來開門。

「是我………我是你鄰居,不得了啦!你看這個!」陳小全把飛鏢拔下來遞給他看。

「這是什麽玩意兒?」

這是張龍那些土匪搶刼的暗號,從你門上拿下來的,我看,徐還是快躱一躱吧!」

「好!好!」常福一聽張龍,不由得心也慌了,急急忙忙把搭褳收拾好了,陳小全對窗戶指了一下,常福會意,爬逃出去了。小全依舊把飛鏢揷在常福門上,自己悄悄囘到房間。

他不敢再睡,似乎有一種預感,知道大禍將要臨身。

果然,院子裏有脚步聲,接着又是耳語的聲音。

「人跑了!一定是走漏了消息。」一個說。

「那咱們去幹掉第二個。」又一個說。

來人對着陳小全的土坑「叭叭叭」連放三槍,呼嘯去了。陳小全知道此地已不可留,緊抱着孩子,打算衝出大門逃走。他隱約聽見張龍在問他的手下:

「常老頭被他溜走了,陳小全呢?」

「幹掉了。」

「幹掉了!那是誰?」張龍用手一指,手下見小全未死,剛要去追,又被張龍喝住了,「別追了,明目張胆去幹掉,不是拆我的台?早晚我總有找到他的一天!」

陳小全逃到村外某一家舖子的馬廐裏,沒想到常福和他的騾車也在那兒。

倆人驚魂甫定,商量連夜離開這裏,常福要囘大靑鎭,知道陳小全無處可去,便約他搭他的騾車同行。

在路上,倆人談談講講,陳小全把自己過去歷史,統統吿訴了常福。

他吿訴他當初誤入歧途,與張龍合夥,張龍怎樣綁票,張票,還要强姦人家女孩子!是他私放了她,張龍便拿刀動槍,把他剌傷,然後又藉着淸鄕隊逮捕的機會,把他出賣,官判坐十年苦監,好容易現在有了機會,偷偷地逃出監獄,滿想找張龍去算帳,却又幾乎遭了他的毒手。

「那末這孩子是你?………」

「不!這是我在路上檢的。」陳小全說:我見他父親急病死在路上,怪可憐的,就帶在身邊。也幸而帶了這個小東西,一路上叫我平安的渡過了好幾個關口。」

常福被陳小全誠懇的態度打動了,說道:「那麽你今後作何打算呢?如果你不嫌棄,就到我那兒去住些日子好不好?」

「我怎麽好意思叨擾你呢?」陳小全大喜過望地說:

「四海之內皆兄弟,這有什麽關係?」

「那麽」陳小全說着,把刀子和槍順手扔到江心裏去了。「大叔我知道這孩子姓李,我給他起個名字叫阿雄,你看我也改調名字叫李大誠好不好?」

「你怎麽如道小孩姓李?」

「從他父親身上的一封信上看到的,以後我要大大方方的做人,誠誠懇懇地………」

「哈!哈!哈!」常福慈祥的笑了,「敗子囘頭金不換,一個人能够改邪歸正,眞是太好了!」

常福囘到了家,常大嬸一看見他就問「老頭子,你怎麽這末晚才囘來?——咦!那兒來的吃奶的孩子?」

「一言難盡,趕快!妳抱給奶媽去吃點奶吧!」

常大嬸不知他搞的什麽鬼,正對他怔怔地看着。改名李大誠的陳小全進來了。

「噢!李司務!你過來!我給你介紹一下,這是他的孩子。」

「這位想必就是常大嬸了?」李大誠彬彬有禮地說

「這次我在黑水溝遇見了土匪,幸而被李司務救了。要說的話多着呢?你先抱到後邊給他喂喂奶吧!」

「謝天謝地,眞是救命恩人」常大嬸嘴裏嘟嚷着,抱着小孩進去了。

「——我們家剛好有個奶媽」常福對李大誠解釋着,「是替我一個外孫女兒僱的。」

李大誠幫助常福卸下了車上的貨物,兩人喝酒宵夜。大誠旣怕張龍他日萬一相遇時不會放過他,又怕自己過去歷史被人知道,心裏非常不安。常福安慰他,願爲他保守秘密,並且想把大靑鎭西門口的空房借給李大誠,使他能够重操木匠舊業。

當晚常福夫婦就留李大誠住在他們的廂房。

一夜無話,第二天早晨,常福在空地前打太極拳,李大誠在井邊洗臉。

忽然遠處傳來一陣歌聲,那是一個少女在高興時,隨口哼出來的小調。

「蘭馨!蘭馨!」常福一叫,歌聲停止了。

跟着在窗口露出來一位明眸皓齒的大姑娘。

「蘭丫頭,快來!咱們家裏來了客人,出來見見。

「噢!」蘭馨答應一聲,縮囘窗口不見了。一會兒,她走過堂屋,看到常大嬸正在給兩個小孩洗澡。

「這小孩是那兒來的?姑媽!」

「是那位客人帶來的,你看,背上這大塊珠砂痣。」

「珠砂痣是主貴的,」常福也進來了,揷口說,

「這位客人是什麽人呀」蘭馨莫明其妙的問。

「是你姑父的救命恩人」常大嬸說:「喏,你看,來了,就是這位李司務。」

蘭馨抬頭一看,不禁暗吃一驚,剛想避開,一把被常福拉住了。

「這麽大了,還害躁,這是你姑父的救命恩人。」

「不!」蘭馨壓低了噪子說:「我看這個人像是當過土匪的——」

「你別胡說!」

「姑父!你忘了?有一年我們全家給綁到土匪窩去,後來有個土匪把我放走的,就是這個人啊!」

「那你以後更別要胡說了,那次他救了你的命,這次他救了我的命,一個人能够改邪歸正,總是好的。過來,我給你們見見——」

李大誠對蘭馨注視了一下,他發現她很眼熟。

「蘭姑娘,我們像在那兒見過的?」

「自然你們見過了,你忘了在土匪窩放走的那個小姐兒………」常福爽直的揷口道:「你不是說你手上的傷,還是爲這件事留下的嗎?」

「那次眞對不起你,讓你……」李大誠對蘭馨抱歉地說。

「過去的事,別再提了。祇要重新做人。蘭丫頭,就是你姑媽,也別跟她提。」

蘭馨感動地點了點頭,又向李大誠看了一眼。

沒有幾天,大靑鎮口李記木工開張了。

街坊鄰居的生意都上了門,大誠是個和氣的人,誰家的棹子壞了,椅子壞了,祇要找他修,沒有不答應的。因此雖說他的舖子剛開張,但大大小小的活卻不少。

大誠正在一門心思低頭工作,忽然聽見鍾老大家的管事叫他:

「哎,生意上門啦,還不歇歇手?」

「哦!你老有什麽盼咐?」

「一筆大買賣,」鍾管事吿訴他,鍾老太爺家要辦喜事,爲他的老來子過兩週歲,叫他去搭一個牌樓,一個棚。

「謝謝你老關照,就怕人手不够。」李大誠誠懇地說。

「人手不够,早點作就好了,這是一筆大買賣。」說完鍾管事走了。

大誠累了,想要喝茶,水壺中是空的,多虧常大嬸和蘭馨抱着孩子們給他送茶飯來了。

「又麻煩大嬸,阿雄鬧了沒有?」大誠怕蘭馨抱不動阿雄,剛想從懷裏接過來自己抱。

「李司務,你吃飯吧!囘頭涼了?」常大嬸說。

「不!不要緊,昨兒晚上開了一個夜工,特意給小蟬跟阿雄做了一個車,讓他們試試,看合適不合適?」

常大嬌聽說,也就把小嬋放進車裏。

「一邊一個,挺合適,阿雄有這麽個好爸爸………小蟬也沾光了。晚上你想吃點什麽?」

「隨便好了,大嬸!你太週到了。」

「這是老頭子出門時特別關照的…囘頭見…」

「囘頭見!」大誠看着她們推着孩車一路走了,心裏有說不出的安慰。

日子過得眞快,一幌十年過去了。

阿雄和小嬋都巳經長大,倆人在一個學校唸書,同進同出,感情非常親密。

一天阿雄騎着鍾老大獨養兒子小明的脚踏車載着小嬋在路上玩。

「李阿雄,你爲什麽騎我車子?不要臉!」說完,他又對小嬋說:「別跟阿雄玩了,我送你囘家。」

阿雄眼看小明和阿嬋走了,祇好怔怔地站在那裏。

囘家,阿雄心裏非常不舒服,李大誠不知道他遇見了什麽事,問了半天,才問出來。

「不要緊,等爸爸多賺一點錢給你買一部最新的好了。」

「眞的嗎?」

「爸爸幾時跟你說過假話?祇要你乖,聽爸爸話。」

「我會聽爸爸話的,我知道爸爸喜歡我」。阿雄邊說便忙不迭的幫大誠釘釘子,做零碎活計。

將及傍晚,蘭馨帶着小嬋來看大誠父子,阿雄正在寫字,大誠在做夜工。

「天快黑了,還沒停工?」蘭馨說。

「就要趕完了,人家等着要用的。」

阿雄給她們端來凳子,蘭馨坐着,看見小嬋和阿雄兩個有說有笑,非常開心。

她希望大誠也多跟他說點話,但大誠彷彿心不在焉,對她非常冷淡。

鄰居的婦人來取大誠爲她做好的高凳,看見蘭馨在這兒,還開他們玩笑說:

「蘭姑娘又來看李司務了,幾時請吃喜酒?千萬可別忘了我呀!」

「大嫂子,你說錯了,我怎麽配得上蘭姑姑?」

「配不上?」蘭馨心裏想:「什麽叫配不上?還不是竟顧得想阿雄的母親了?」

蘭馨想到這裏,止不住一陣黯然,搭訕了兩句,帶着小嬋囘去了。

這一晚蘭馨和大誠都是各懷心事,一個懷疑他不喜歡她,一個自己知道自己的事情,不敢喜歡她。

秋高氣爽,這一天常福囘來了,騾車停在樹蔭底下。工人在忙着卸貨。

「我說老頭子,這次你囘來得怎麽這樣快呀?」常大嬸一面拂去常福身上的灰塵問。

「革命軍從南方打過來了,還不早些囘來?」

「又打仗了?路上碰見了什麽沒有?」

「沒有,聽說革命軍來了,天下就太平了,你還記得上囘在黑水溝李司務救我的那件事吧?那個地頭蛇二閻王張龍,聽說革命軍一到,立刻散夥了,誰也不敢再胡作妄爲。」

「怎麽給逮住了?」

「不是逮住。是逃得快。躱到荒山做老勾當去了。」

蘭馨聽說姑父囘來了,走進來看他,常福給她帶來了一包胭脂花粉。

「對啦,」常大嬸說:「這一次,你得仔細問問李司務,別讓蘭丫頭等着了。」

蘭馨聽他們說這些事,拿着胭脂花粉囘到自己的房子裏去了,忽然她發現阿雄正躱在她房裏哭泣。

「哭什麽?阿雄。」她問:

阿雄先還不肯說,問急了,他才吿訴是鍾小明的脚踏車被他弄壞了,怕爸爸責罰,現在不敢囘家。「不要緊,阿雄,我送你囘去好吧。」

她陪着阿雄囘到李記木作,誰知李大誠已經知道了。

「不要緊,阿雄!小明的車子祇壞了一點,爸爸已經替他們修好了,你到後院來,看看。」

阿雄走到後院一看,原來竟是一輛新的脚踏車。

「爸爸!爸爸!」阿雄開心得跳起來了。蘭馨也笑嘻嘻地爲他高興不已。

新車對於一個孩子是興奮地,阿雄騎了半天,忽然他想起了爸爸的錢箱,連忙放下車子,跑進去看,原來錢箱空了,爸爸日夜加工賺來的錢,給他買了車子。

某日大誠帶着阿雄到常家去玩,吃飯時常福夫婦,又和他談到了蘭馨的婚事。大誠知道自己身背上的事,不敢娶蘭馨,但經不起常福夫婦的督促,他決定把自己過去的事,源源本本吿訴蘭馨。

誰知當蘭馨知道他不是阿雄的父親以後,不但沒有怪他,反而更對他增加了好感。這使大誠旣感激又慚愧。

有一天,大誠正在常家閒談,阿雄忽然跑進來吿訴他們,鍾家的小明給强盜捉去了,鍾氏夫婦正在痛哭。大誠是個熱心人,他和鍾家雖沒有多大交往,但也隨着常氏夫婦跑到鍾家去看了。

鍾家大廳擠滿了人,鍾老大涕淚縱橫,衆人圍着他,聽的聽,勸的勸。

原來小明眞的不見了,是給鍾老六綁票去的,他派人送來一封信,如果老大肯送一萬塊錢給他,他便卽刻把小明放囘。

「要我一萬塊錢,我那兒有呢?」鍾老大急得搥胸頓足,痛不欲生。

李大誠感到奇怪,偷偷的問常福,方知道他們弟兄是爲了家產問題,老六才使出這種手段。

「家務事,總好商量的」李大誠見義勇爲,向鐘老大建議說:「這件事應該趁早解決,我看還是讓我替你們去一趟把小明接來吧!」

「那太好了!」鍾老大喜出望外地說:「我的錢不够,凑來凑去祇有三千多塊錢……」

「錢不必帶去了。」

「可是萬一他非要錢不可呢?你還是帶着的好。」鍾老大讓姨太太把包袱拿出來,交給李大誠,常福夫婦止不住爲他這份見義勇爲的精神,感歎地點了點頭。

鍾家的管家爲大誠備好了馬,大誠向常福大嬸託付了阿雄,在衆人的叮嚀下,騎着馬毫無恐懼地得得地去了。

路上行人稀少,李大誠暗暗盤算着,快到皇經廟時。他決定把那包銀洋,藏在路旁的一個石縫裏

李大誠到了皇經廟,看見了鍾老六。

「錢帶來了沒有?」鍾老六見面就問:「咱們是一手交錢,一手交貨。」

「你是把你的親生姪子。當買賣來做了?」

「少廢話,誰讓老大不漂亮,死抓住那筆家產不放?」

「這當然是老大不對,不過你這樣做,是敲詐勒索,不應該的呀!」

什麽叫應該不應該,我要這麽做,就這麽做,你以爲我怕誰嗎?廢話少說,你趕快把錢拿來,不然休想把小明接走。」

「錢就在下邊不會少你的,不過我怕你聰明一世,胡塗一時,結果還是被別人利用了。」

李大誠說完走出了廟門,鍾老六的心事被一語道破,心裏非常難過。他咬咬牙,叫游勇把小明放出來,一路帶到山脚底下。

小明看見了李大誠,就像看見了親人一樣,他親熱的叫着「李叔叔!」想要撲上前去,但游勇抱住他,不許他過去。

李大誠從石縫裏拿出了包袱,遞給了鍾老六道:

「這裏祇有三千塊現洋,其餘的還沒有凑足—」

「我們點點看。」兩名游勇剛想把包袱接過去。

「不用了。」鍾老六說:「怎麽祇有三千塊錢?」他沉思了一下,彷彿滿懷心事。

李大誠帶着小明騎上馬走了。

鍾老六猶疑了一下,忽然也捧着包袱,翻身上馬。兩個游勇注視着他,叫道:「六爺!」

鍾老六不理他們,但說:

「這裏祇有三千塊錢,我去找老大,一定要他凑足一萬元!」說完,不顧他們的攔阻,立刻馳馬追上去了。

深夜——鍾家的人一個也沒有睡,管家忽然飛奔而入。

「囘來了!囘來了」

「小明也囘來了嗎?」鍾老大又驚又喜,立刻帶着衆人,衝出大門。

果然李大誠囘來了,他正扶着小明下馬。

衆人七嘴八舌向大誠打聽,問他是怎麽囘來的?

鍾家姨太太如獲至寳的抱着小明,不住問長問短。

鍾老大正在和常福商量,說是不知道應該怎麽樣謝謝李司務時,忽然外面一片嘈雜,管家高呼:「六老爺囘來了。」

「別胡說:這個畜牲還會囘來嗎?我不要再看見他!」儘管鍾老大這麽說,鍾老六却已經進來了,他跌跌撞撞衝的進門來,像鬥敗公鷄一樣,跪在老大面前:

「大哥!大哥!請你……原諒我,這包袱裏的錢,一個也沒有少……」

衆人爲老六這個舉動呆住了,老大更是疑信參半。

「——我聽信了別人的壞主意,一時糊塗,把小明藏了起來,今天幸得李司務的一番話。提醒了我,大哥!爲什麽我們兄弟之間的事不可以坦坦白白,誡誠懇懇的當面解決呢?大哥!你……」

「我……」老大聽老六這麽說,手足之情油然而生,彷彿也有千言萬語想要向他解釋。

「兄弟如手足。手臂應該向裏彎。」常福揷嘴說:「來!來!來!兄弟畢竟是兄弟,老六快點起來,大家拉拉手吧!」

鍾老六立起來,老大伸出了手。

「六弟!祇要你能悔過,我還會怪你嗎?」

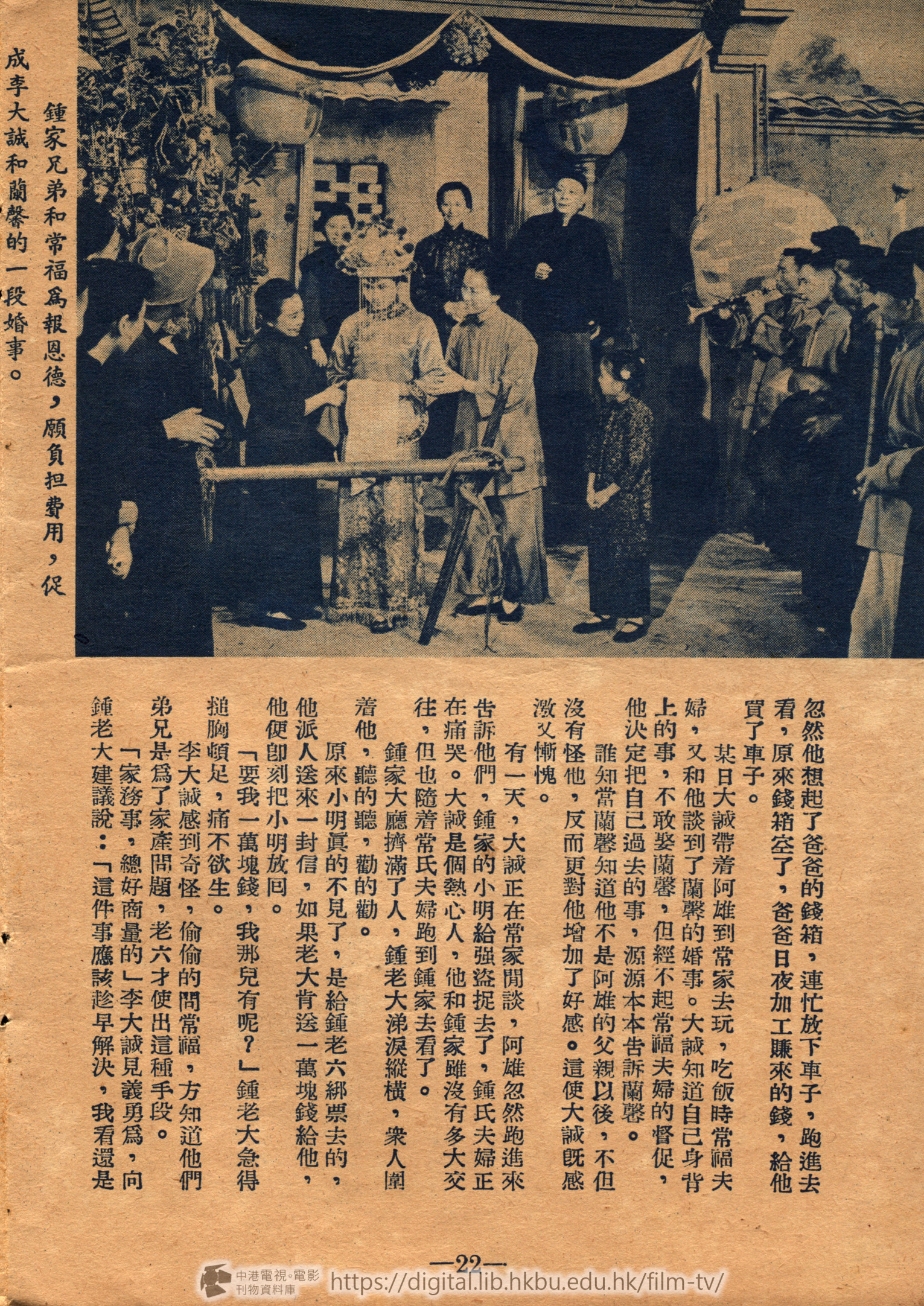

鍾老大和老六言和了,哥兒倆感念李大誠的好處,決定把這筆錢送給大誠,但大誠不肯受,他建議用這筆錢開間學校,使大靑鎭上沒有錢的子弟都能享受到他。鍾氏兄弟見他執意不肯,也祇好依他了。但當常福又和他談起蘭馨的婚事時,哥兒倆便立刻搶着答應老六借大廳給他做禮堂,老大送他全部喜酒。

「不瞞兩位說」常福興奮地說:「我們家蘭丫頭陪嫁,我都早給她預備好了。」

李大誠雖然自慚形穢,但見衆人這樣誠懇,自己心裏對蘭馨實在愛慕,也不禁爲之意動了。

大靑鎭上鑼鼓喧天。李大誠和蘭馨結婚了。

常福家門前停着一頂花轎,看熱鬧的人,擁擠不堪,兩隻迎親的大燈籠,分置在大門兩旁,爆竹劈劈叭叭的響着。喜娘牽着蘭馨上轎,後面跟着大嬸小嬋等,四圍的嘈雜之聲,一時亂成—片。

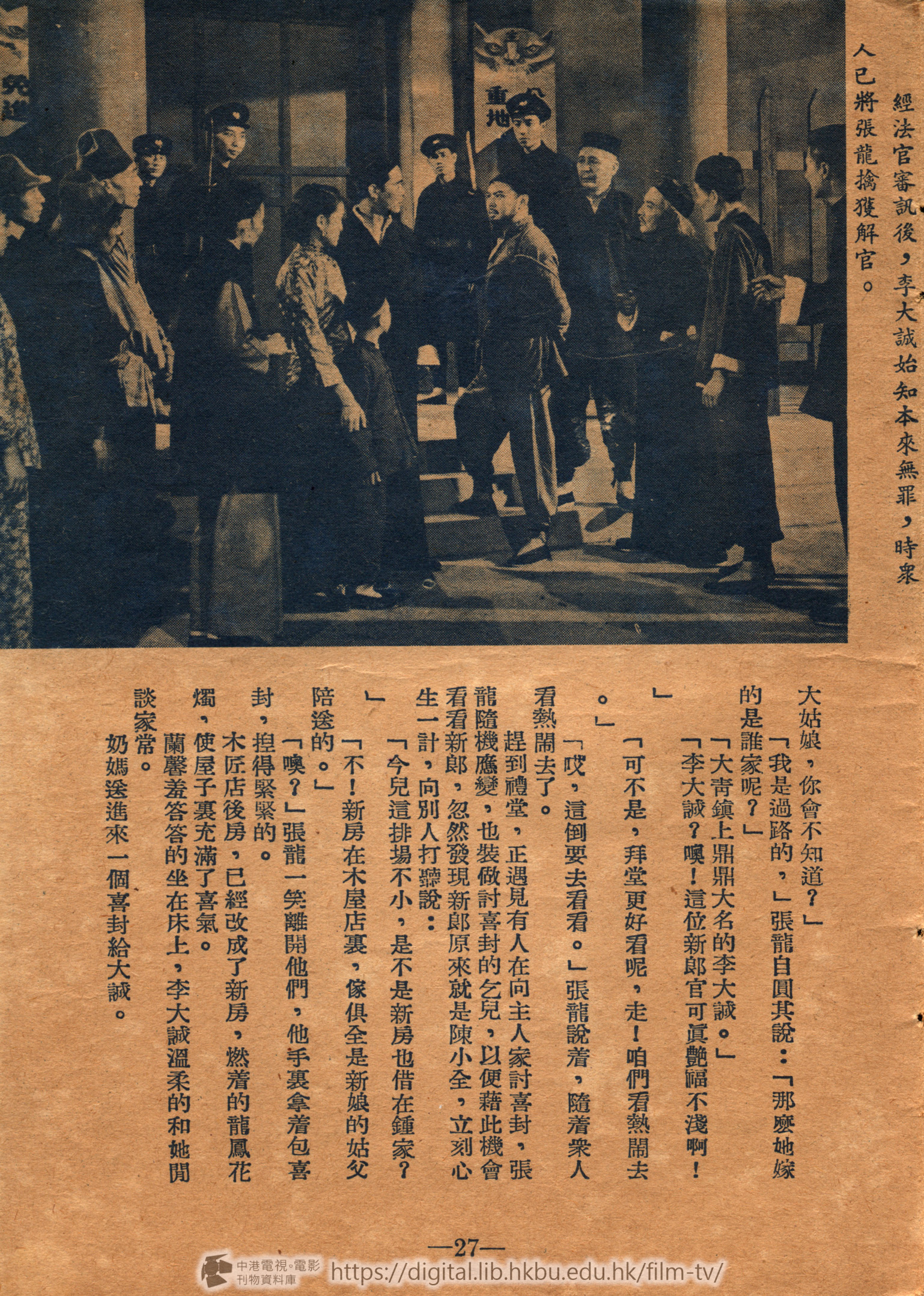

看熱鬧的人叢中,起了一陣輕微騒動,有一個人從人叢中擠出來,赫然竟是蓬首垢面的張龍。

「這新娘子好面熟啊!」張龍自言自語地說。立刻旁邊有人說話了。

「你這人眞少見多怪?這是大靑鎭上最漂亮的大姑娘,你會不知道?」

「我是過路的,」張龍自圓其說:「那麽她嫁的是誰家呢?」

「大靑鎭上鼎鼎大名的李大誠。」

「李大誠?噢!這位新郞官可眞艶幅不淺啊!」

「可不是,拜堂更好看呢,走!咱們看熱鬧去。」

「哎,這倒要去看看。」張龍說着,隨着衆人看熱鬧去了。

趕到禮堂,正遇見有人在向主人家討喜封,張龍隨機應變,也裝做討喜封的乞兒,以便藉此機會看看新郞,忽然發現新郞原來就是陳小全,立刻心生一計,向別人打聽說:

「今兒這排場不小,是不是新房也借在鍾家?」

「不!新房在木屋店裏,傢俱全是新娘的姑父陪送的。」

「噢?」張龍一笑離開他們,他手裏拿着包喜封,揑得緊緊的。

木匠店後房,已經改成了新房,燃着的龍鳳花燭,使屋子裏充滿了喜氣。

蘭馨羞答答的坐在床上,李大誠溫柔的和她閒談家常。

奶媽送進來一個喜封給大誠。

「這是剛才有個人送來的,怕是補送的禮吧?」

「謝謝奶媽!」大誠把房門關好,拆視喜封。誰知喜封是張龍送來的,裏面還有一張字條。

大誠的臉漸漸變色了。

蘭馨忍不住問他道;

「什麽東西呀?」

「一封信——」一個朋友等着我,我出去一趟,就來」

「明天去不一樣嗎?」

「不!朋友明兒早要離開這兒的。」說着大誠出去了。

他按着字條上的地址,找到了張龍的住處,那是一間蛛網纍纍的陋室,室內光線黯淡,一棹一椅之外,別無長物。

兩人一見面,張龍便向李大誠勒索巨款。

「我那兒有錢?就算有,也辦不到。」

「兄弟!你就這樣乾脆嗎?你以爲你可以在這兒太太平平的躭下去?」

「除非是你姓張的跟我過不去。」

姓張的,是的,張龍眞想跟他過不去,他威脅大誠,如果他不給他錢,他就把他以前所做所爲連殺死阿雄爸爸的事,都兜着底兒說出來。

「你是這兒的體面人,大靑鎭上鼎鼎大名的李大誠,不是剛從監獄裏逃出來的陳小全了。我看你還是高抬貴手,讓我翻翻身吧!限你明天天亮以前給我這個窮光蛋送五千塊現洋來!」

「五千塊現洋?」

「怎麽樣?」張龍從身上摸出一把刀子,掂了一掂,揷在棹上。「你這樣無法無天,不怕我到衙門去吿發你嗎?」

「像我這種亡命之徒,根本沒想到這些!」

李大誠知道張龍說得出,做得出,祇好委曲求全,對他說:

「好!讓我去想想辦法看。」說完!立刻站起來走了。

一陣威脅性的笑聲,從後邊傳來,不禁使大誠爲之毛骨悚然。

大誠囘到新房,蘭馨還沒有睡,他把剛才和張龍的事吿訴她。蘭馨主張在天亮以前把自己的首飾凑一點給張龍。

「不!他貪得無厭,你第一次給了他,以後的麻煩更多。我不能連累妳………」

「那麽怎麽辦呢?你到衙門去吿他?」

「不行,那樣兒阿雄會知道我是殺他父親的兇手,我好容易把他帶大了,怎麽能讓他恨我,讓他傷心呢?」

「那麽就還是先凑點錢給他了。」

「不!決不!還是我到縣衙門去自首吧!我做錯的事,我應當自己去承當。祇太難爲你了……」

「不!大誠!你不要………」

「你別攔着我,我非常對不起你,希望你自己多加保重——」李大誠堅決的走去了,蘭馨追了兩步,追不上,囘到房間,忍不住伏案大哭。

大誠到了縣公署,在檢察處投案以後,檢察官問他是什麽事?他說十年前在沈家圍誤殺了一個人,今天前來自首的。

是的,十年前沈家圍的兇殺案檢察官似乎還有着印象。他叫法警把李大誠押下堂去。然後把這案的全部卷宗翻出來,要去找一找苦主好來和大誠對證。

大誠被押下去,心安理得,他唯一所不放心的,就是怕蘭馨着急。

蘭馨眞急死了,她把李大誠被張龍威脅和投案自首的事,吿訴了常福夫婦。

「張龍這個壞蛋,他殺死了你全家,害過李大誠,當過土匪,開過黑店,差點把我的老命也送在他手上,這個無惡不做的壞蛋……」

「姑父!我們想法子救大誠要緊啊?」

「那當然了,我已經想好了,你到縣衙門去看看大誠怎麽樣啦,我去找鍾老大會同地方保甲長,去逮捕這個壞蛋。咱們還是說做就做,越快越好。」

「蘭姑姑!我跟你看爸爸去。」小雄說。

蘭馨本不打算讓他跟去,但想了一想,又答應了。

她們僱了一輛獨輪車,心事重重的向縣公署進發,恨不得立刻就到了衙門,立刻就看見大誠。

沈家圍兇殺案的苦主傳來了,縣公署裏李大誠正在和那個婦人對質。

「不是他,老爺!殺死我丈夫的,不是這個人。」

「李大誠你隨隨便便到本署來謊報假案,難道你有神經病嗎?」

「不!不!」李大誠源源本本把橋上誤殺了那個背蘿筐的中年人的故事講出來了,誰知話沒有說完,就被那位婦人攔住了。

「李順發是我們店裏的帳房,他就是殺死我丈夫的兇手,那個小孩就是我的親生骨肉啊?」

「那麽那個孩子呢?」法官問。

「那孩子一直跟着我,已經長這麽高了。」

李大誠把手一比,那婦人不禁又驚又喜道:

「這麽高了?現在在那兒?」

大誠剛要囘答,却被衙門外一陣騷動的聲音所阻,法官忍不住問:「外邊在吵什麽?」

一個女人帶着一個小孩,一定要進來探望這個犯人。」

「傳他們進來!」

「是!」

一會兒警察帶着蘭馨和阿雄進來了。

「大誠!怎麽樣啦?」蘭馨一看見李大誠便急切地問。檢察官是:

「你們是幹什麽的?」

「我家的人,」李大誠說,然後他又問那婦人道:「請問大嫂,你失去的那個孩子,身上有什麽記號?」

「有!有!他背上長了一塊葫蘆珠砂痣。」

「阿雄!」李大誠對阿雄說:「這位是你的親生母親,你過去叫一聲。」

「什麽?原來你就是大寶?啊!」婦人發現站在面前的,原來就是她的親生兒子,像做夢一樣哭哭啼啼把阿雄一把擁抱在自己懐裏。

案情已經大白,李大誠是由於自衞才殺死李順發,而且事隔十年,受不住良心譴責,終於還來自首其情可憫,未予起訴,被判無罪獲釋了。

至於阿雄應該跟誰囘家,一個是他的親生之母,一個對他有十年的養育之恩,所以官判他們可在外邊自行解決。

李大誠的罪沒有了,張龍却已被常福、鍾老大和地保等捉來,善有善報,惡有惡報。無論法律和人情,都是大公無私的。

再談葛蘭

•龔輝•

所謂「天才」者,亦卽是一個人的聰明,智慧超乎於他人,亦可以說是不同於常人。我們並不用「天才」來說葛蘭,但我們不可否認葛蘭在今天的電影圈裏,可以說是一個全材,像一塊鑽石,放射着萬丈光芒。她能唱歌,會演戲,尤其對中國古有的藝術——京戲和崑曲,不但有着深刻的硏究,且能在臨時趲鍋,而絲毫沒有羊毛氣,或生硬急就的痕跡,假使藝術圈裏能有十八般武藝,那末葛蘭該是一個長靠短打,武旦、花衫、靑衣等件件皆會,樣樣精通。四年以來,大導演卜萬蒼的眼光中,最賞識的就是葛蘭,卜先生曾下過斷語:「今後銀色的天下該是葛蘭的,她的成就不同凡响。」今天這句預言眞的兌現了。果然,葛蘭是一個不平凡的全材慧星。

直到現在,葛蘭還是一個小姑居處尙無郞。她有一貫的目標:「做到老,學到老。」她一心一意在藝術上埋頭苦學,要求自己在演技上得到成功。如果大家不健忘的話,只要稍加囘憶,她在處女作「七姊妹」中,不是一鳴驚人嗎,繼而「再春花」,「鑽石花」,「金縷衣」等片的演技,精湛至極,有着極優良的表現,由此,大家都開始對她的成就而刮目待之。

葛蘭受過中等教育,她的父母蓄意希望她再求深造,可是她却立志在電影藝術方面求發展。以葛蘭今天的成就,我可以就她不但沒有走錯了方向,而且在影壇裏多增加了一個苦鬥的鐵軍,整個的電影界不能少了她,海內外千萬影迷亦不能離開她。所以,她那銀色的寶座,穩如磐石,任何外來力是不能動搖的。

葛蘭曾經對我說過:電影是一所大學校,她在這裏可求得更多的學識,也可以表現得更多。對的,葛蘭說得一點不錯,電影是敎育人生的,也是表現人生的藝術,做一個電影從業員,應有她(他)們應負的責任,希望每一個銀幕上的藝人,應本着葛蘭的步伐向前邁進,爲電影敎育而努力。

童星水維德

水維德這個孩子,平時極爲活潑,每一個塲合裏有了他,决不感到寂寞的。在學校裏,不論老師或同學,對他都有着深刻的印象。同學們尊他爲「小頭目」;師長們譽他爲「好孩子」。在家裏,會幫助打理小事務,,惹冒了媽媽的火,他的小耳朵又要被扯起了,他對父母應盡之「孝道」,已勝過成年人。這兩幅照片是他在家中自說自話的鏡頭,他那怪表情惹得父母,鄰里的人們捧腹不已。

他扮着鄉女,頭上頂着大紅底黃花的絲巾,手裏捧着剛開放的月季花,斜着頭兒,妞妮作態,煞是逗人發笑。

調皮的水維德,正在伏案溫習功課之際,突然」噯唷」一聲!他的耳朵被扯得很長,痛得他緊閉着一只小眼晴在叫過不停,原來他在練習劇中的動作與表情。

「愛與罪」値得讚美

「亞洲」四十五年度的第一部出品「愛與罪」,是根據亞洲出版社,王潔心女士所著的文藝小說「愛與罪」改編的;以民初軍閥統治期間,萑符遍野的時代爲背景,配上北方鄉村老百姓的日常生活,雖没有時髦的人物,繁華的景事,但毎一個人的個性,每一塲戲有一塲戲的高潮。簡單,純樸之中把「愛與罪」的矛盾心理和個人贖罪精神刻劃得非常細膩。尤其能把善與惡的分野,朋友夫婦父子間之愛的區別,作合情合理的分析。不獨恩怨仇愛使人感動,亦含有莫大的社會教育意義。

「愛與罪」的卡司之堅強,演員個性之適合是本年度國產片中少見的;王豪演粗獷而具有正義感的含寃逃犯,羅維演殘暴陰險不擇手段的匪首,葛蘭演歷盡磨折待字閨中的少女,王元龍演古道𤍠腸待人以誠的商人,加以善演賢妻良母的王萊,天真活潑的水維德,以及李英,陳濠,馬笑儂和童星阮兆輝,吳正元,無不生龍活現一如其人。更值得一提的是羅維在這部片裏,改變戲路以反派姿態出現,獲得圏内一致拍案叫絶,觀衆少不免也要對這個壞蛋切齒憎恨。

電影並不是徒供娛樂的東西,好的影片應該在娛樂性之外更具有社會教育意義,在這個角度來看,「愛與罪」是一張值得讃美的好影片。

陳小全(王豪飾)

爲了生存亂世,祗好跟着土匪幹無本生涯,爲了爭取自由不得不冒險越獄,爲了果腹竟失手殺人,從此他成了被人要脅的對象,連他自己也自疚神明而感到自卑。其實,他爲人淳厚,有良心,有骨氣,守信重義,恩怨分明,尤其富有人類最偉大的「愛」。他把別人的遺孤當作自己的骨肉撫愛,愛鄰居,愛朋友,惟有能了解「愛」的眞諦的人,纔是眞正的好人。這麽一個充滿了內心矛盾苦痛,而終能改邪歸正,挺起胸膛洗雪沉寃的硬漢子,王豪演來,宛如其人。

張龍(羅維飾)

張龍是一般冺滅了人性者的代表,他支使黨羽劫掠發財,利用完了就加以陷害殺滅。他懂得抓住別人的弱點,敲搾勒索。他利用他的陰謀勢力拆散別人的夫婦。像這樣無惡不作的暴徒,結果必逃不過滅亡的天理。羅維最近改變了戲路之後,對於這兇殘無賴的性格,刻劃得無微不至,在銀幕上是一個被觀衆詛駡,憎恨,切齒的人牠。無疑地,羅維已成功影壇上最優秀的性格演員。

阿雄(水維德飾)

最原始的愛,莫過於父母子女的愛,甚至禽獸也不例外。當阿雄發覺他的父親辛辛苦苦掙來的工錢全部爲了給他買一輛心愛的脚踏車時,他偷偷地也去作工賺錢償還父親。這一幕是人類的崇高天性的表現,也是最動人的一幕,水維德演來,賺人眼淚,不愧爲目前影壇中首席童星。

鍾老六(陳濠飾)

「過而能改,善莫大焉」!這是自古勉人從善,承認錯誤的格言。鍾老六受別人的唆弄,綁架了姪子勒贖。經過陳小全的一番敎訓,居然革面洗心,勇敢地向着哥哥認罪,指出一個良心未冺的人,始終仍然是個好人。陳濠除了飾演這個從善如流的鍾六爺之外,還兼了「愛與罪」的副導演可謂能者多勞。

鍾老大(李英飾)

鍾老大是當地的鄕紳財主,也是匪類眼中所不能放過的。但想不到爲首綁架他的獨子的竟是他自己的親弟弟。等到弟弟覺悟了囘來之時,他竟不究旣往,寬恕一切,兄弟和好如初,充份表現手足之愛。像這樣寬宏大量的人物,由氣魄渾厚的李英來篩演,頂符理想。

「愛與罪」電影小說

深夜,壕溝中水流潺潺,秋蟲喞喞。從一排土牆中,隱約傳來一陣敲更的聲音,突然土牆的缺口上,伸出了兩隻大手,接着,一個人敏捷的從缺口爬了出來拔脚飛奔。他身穿囚衣,使人一望而知是一個越獄的逃犯。

獄卒三兩成羣,四出兜捕。逃犯從羊腸小道經過河邊,躱入葦叢中。他的心在劇烈的跳動,呼吸十分急促,直等追捕的人過去了,他才機警的穿出葦叢,飛奔而逃。

不知逃了多久,他感到口渴了。當他凑近溪邊取水飮時,他在水裏看見了自己于思滿腮,非常狼狽。

天就要明了,橋上忽然有人走了過來,他暗吃一驚,趕忙匍伏在地,偷看來者是誰?

那是一個身背蘿筐,面目猙獰的人,祗見他走近橋邊的樹蔭下坐下,正從蘿筐裏掏出饃饃大嚼。

他看着看着,自己也感到餓了。忍不住走到橋邊,鼓足勇氣向橋上人說:

「我想跟你要一點吃的……」也許是飢餓所致,他的舉動太粗魯了一點,竟引起了橋上人的疑心。

「這……這……你是幹什麽的?」他誤會對方要搶他的蘿筐,不分皂白,立刻從腰裏拔出刀子,撲了上去。

逃犯也不干示弱,迎上去和橋上人揪扭起來。逃犯孔武有力,一拳把橋上人的刀子打飛了,一推把他推下橋去。

逃犯走過去把蘿筐揭開,誰知裏邊竟裝着一個嬰兒,他不顧他的啼哭,祇順手拿了幾個饃饃,預備把推在橋下的人叫上來,卻發現那人已經不動了,他心裏有點奇怪,急忙跳到橋下去看,原來那人滿頭鮮血,已經摔死了。

「陳小全,陳小全!你這一輩子可完了,剛逃出了監獄,怎麽又糊里糊塗弄出了人命………」

他滿懷感觸的走囘樹蔭下邊,看着那個蘿筐,蘿筐裏的嬰兒不哭了,陳小全一把把他抱起來,倒出筐裏的東西,那是一些銀洋,衣物,和信件。

「我怎麽搞的啊,無緣無故,會把你的爸爸摔死了?我………我祇有帶着你走,好好兒把你帶大,祇有這樣,會减輕我良心的罪過………。」面對着這個無知的嬰兒,陳小全的感情非常激動。

溪邊多了一堆土坵,陳小全把死者埋了,他換穿了死者的衣服,將銀洋及信封放置在肚兜內,把刀子檢起來,揷在腰間。

他抱起嬰兒,行行重行行,由薄暮走到黃昏,好容易走到了鎭上。急忙替孩子找了一個鄕婦餵奶糕,自己也忙着找了個剃頭匠剃頭修面。一隊隊的警察從他面前走過,使他觸目驚心,非常害怕。

他聽見理髮匠和一個窮秀才在閒談:

「——監獄裏逃走了一個犯人,現在懸賞三十大元,正到處緝拿………」

三十塊錢?三十塊錢不能算是一個小數啊!

陳小全做賊心虛,愈聽愈不是味兒,他急急把頭剃好,從鄕婦懷中抱囘嬰兒,走向過境的人叢中去。

鎭口上,警長正在喝令鄕人排隊搜查,婦孺都放過去了,專注意年靑小夥子。陳小全因爲懷抱嬰兒,反而被逃過了這一關。

好容易到了黑水溝,陳小全寄居在連陞棧裏。老關娘幫他招呼孩子,找人餵奶。住在他隔壁房間的客人,是商人常福,一個非常樂觀的,性喜詼諧的老人。

陳小全酒醉飯飽以後,把伙記叫來,向他問一個人。

「我問你,那一頭有家酒店,是不是張龍開的?」

「你是說蒼海居嗎?不錯,是張二爺開的。」

是張龍開的就好,陳小全離開這裏太久了,對於這兒的情形,已經不够熟悉,他要問淸楚了,然後再去找他算賬。

蒼海居進出的,都是些三敎九流的人物,陳小全遠遠走來,大力地推開了半截木柵門。

「大爺,你要什麽?」酒保走過來問他。

「我要你把張龍找出來。」

「張龍?你怎麽連名帶姓稱呼我們掌櫃的?」

「我叫他張龍,還是抬舉他呢。」

酒保聽出來者不懷好意,立刻推說:

「他沒在店裏。」

「沒在店裏?」陳小全一把抓住酒保的衣領,「他不在店裏在那兒?你說!」

「我………」酒保本想不說,看他兇眉惡目,不敢惹他,祇好吿訴他道;「他在裏邊,你放手,我替你去叫………」

張龍正在裏面與手下和姘婦玩紙牌,伙計跑進去,氣喘吁吁地說:

「二爺,外邊有人找你。」

「誰啊?」他漫不經心的問。

「一個大個子,手上有一條刀疤的………」

「刀疤?」張龍微微吃了一驚,但立刻又不動聲色的說:「難道是他?……他怎麽會還活着?」

「要不要叫他進來?」伙計問。

「慢着!」張龍剛要說話,忽然颼的一把刀飛過來,正揷在牌棹中間。

「哼!哼!」隨着一陣冷笑,闖進來一個人,屋子裏的人,不由同聲叫起來。

「是你?小全?」

「不錯!是我!姓張的?你沒想到我會來吧?」

「那兒的話,分手兩年,我沒有一天不惦記着你的。」

「我也很惦記你呢?惦記着你出賣我的賞金,花完了沒有?」

「這眞是笑話,我還不是跟你一塊兒被抓進去的?」

「你這是苦肉計,我現在全明白了。」

「別聽人家胡說,兄弟!你先息息氣」隨着張龍,衆人也拉拉扯扯的勸他,小全不理這一套,擺開衆人怒氣未消的一把將棹上的刀子拔起,張龍誤會他要動武,一閃身把手伸進褥子底下。

「你做什麽?」陳小全手急眼快,搶先按住了張龍,取出褥子底下的手槍,「要打是不是?」

「不!這把傢伙是你的,我替你保存了兩年,現在還給你。」

「說得多好聽?」陳小全一手持刀,一手持槍。

「兄弟別那麽大火,瞧得起我,就躭在我這兒,自己人・你要吃的,住的,包在我身上。」

「好再讓你去領一筆獎金?」

「再領一筆獎金?」張龍奇怪的問:「兄弟!你這話從那兒說起?」

「到處都貼着吿示,懸賞捉拿逃犯陳小全,你的消息怎麽這麽不靈通?」

陳小全毫無顧慮地說着,果然引起了張龍的野心,他嘴裏在敷衍着小全:

「兄弟!你把我老二當什麽玩意啦?」一面卻用眼色示意衆人,將小全逮捕。

「幹嗎?」陳小全敏捷的倒退了一步「要幹?一個對一個,今天我是來找張龍算賬的,並不是跟大夥兒過不去。」說完,他轉向張龍道:「我住在連陞棧,你要想發筆小財,我等着你。」

「兄弟!你火氣怎麽這麽大?我一會兒來看你………」

陳小全不理他,大踏步的離開了蒼海居。

「好小子!你等着吧?」張龍胸有成竹的說,然後囘頭向那兩個手下道;「打聽得怎麽樣了?」

「常老大也住在連陞棧,貨沒見到,可是搭褳裏的油水很足。」

「好!」張龍斬釘截鐵的說:「今天晚上二更天動手,一個要他的財,一個要他的命!」

陳小全囘到連陞棧,不大一會兒,果然張龍來了。

「老弟!不再動火了吧?————來!咱們好好談談。」陳小全還是不理他,管自哄着懷裏的小孩兒。

「咦!你那裏來的小孩兒?」張龍走過去,摸了摸小孩兒的臉:「是不是剛從監獄出來,又走了老路?」

「你想到那兒去了?」

「那麽是那兒來的小孩兒呢?」

「………這孩子的爸爸,過橋的時候不小心,摔死了,我看他太可憐了,就帶在自己身邊。」

「過橋會摔死?咱們是老同行了,你何必瞞我?」

陳小全本來不想對他說眞話,但經不起張龍的一再逼問。

「是我不小心!給我推到橋下,撞在石頭上摔死了。」

「原來如此——你打算住多久?要是在這兒不方便,我看你還是搬到我那兒去吧?」

「不用了。」

「祇要你不再動火,咱們是無話不談,你休息一會兒吧,我先走了。」張龍說着走到院子,臨行對常福的門狠狠地看了兩眼。

深夜!陳小全在洗臉,忽然覺得一個黑影掠過,掛着的燈暗下去了,再一看,鄰室的門上揷着一支紅布鏢。

陳小全一驚,急忙到鄰室門前拔下紅布鏢,輕輕的敲了敲門。

「誰呀?」常福披上衣裳起來開門。

「是我………我是你鄰居,不得了啦!你看這個!」陳小全把飛鏢拔下來遞給他看。

「這是什麽玩意兒?」

這是張龍那些土匪搶刼的暗號,從你門上拿下來的,我看,徐還是快躱一躱吧!」

「好!好!」常福一聽張龍,不由得心也慌了,急急忙忙把搭褳收拾好了,陳小全對窗戶指了一下,常福會意,爬逃出去了。小全依舊把飛鏢揷在常福門上,自己悄悄囘到房間。

他不敢再睡,似乎有一種預感,知道大禍將要臨身。

果然,院子裏有脚步聲,接着又是耳語的聲音。

「人跑了!一定是走漏了消息。」一個說。

「那咱們去幹掉第二個。」又一個說。

來人對着陳小全的土坑「叭叭叭」連放三槍,呼嘯去了。陳小全知道此地已不可留,緊抱着孩子,打算衝出大門逃走。他隱約聽見張龍在問他的手下:

「常老頭被他溜走了,陳小全呢?」

「幹掉了。」

「幹掉了!那是誰?」張龍用手一指,手下見小全未死,剛要去追,又被張龍喝住了,「別追了,明目張胆去幹掉,不是拆我的台?早晚我總有找到他的一天!」

陳小全逃到村外某一家舖子的馬廐裏,沒想到常福和他的騾車也在那兒。

倆人驚魂甫定,商量連夜離開這裏,常福要囘大靑鎭,知道陳小全無處可去,便約他搭他的騾車同行。

在路上,倆人談談講講,陳小全把自己過去歷史,統統吿訴了常福。

他吿訴他當初誤入歧途,與張龍合夥,張龍怎樣綁票,張票,還要强姦人家女孩子!是他私放了她,張龍便拿刀動槍,把他剌傷,然後又藉着淸鄕隊逮捕的機會,把他出賣,官判坐十年苦監,好容易現在有了機會,偷偷地逃出監獄,滿想找張龍去算帳,却又幾乎遭了他的毒手。

「那末這孩子是你?………」

「不!這是我在路上檢的。」陳小全說:我見他父親急病死在路上,怪可憐的,就帶在身邊。也幸而帶了這個小東西,一路上叫我平安的渡過了好幾個關口。」

常福被陳小全誠懇的態度打動了,說道:「那麽你今後作何打算呢?如果你不嫌棄,就到我那兒去住些日子好不好?」

「我怎麽好意思叨擾你呢?」陳小全大喜過望地說:

「四海之內皆兄弟,這有什麽關係?」

「那麽」陳小全說着,把刀子和槍順手扔到江心裏去了。「大叔我知道這孩子姓李,我給他起個名字叫阿雄,你看我也改調名字叫李大誠好不好?」

「你怎麽如道小孩姓李?」

「從他父親身上的一封信上看到的,以後我要大大方方的做人,誠誠懇懇地………」

「哈!哈!哈!」常福慈祥的笑了,「敗子囘頭金不換,一個人能够改邪歸正,眞是太好了!」

常福囘到了家,常大嬸一看見他就問「老頭子,你怎麽這末晚才囘來?——咦!那兒來的吃奶的孩子?」

「一言難盡,趕快!妳抱給奶媽去吃點奶吧!」

常大嬸不知他搞的什麽鬼,正對他怔怔地看着。改名李大誠的陳小全進來了。

「噢!李司務!你過來!我給你介紹一下,這是他的孩子。」

「這位想必就是常大嬸了?」李大誠彬彬有禮地說

「這次我在黑水溝遇見了土匪,幸而被李司務救了。要說的話多着呢?你先抱到後邊給他喂喂奶吧!」

「謝天謝地,眞是救命恩人」常大嬸嘴裏嘟嚷着,抱着小孩進去了。

「——我們家剛好有個奶媽」常福對李大誠解釋着,「是替我一個外孫女兒僱的。」

李大誠幫助常福卸下了車上的貨物,兩人喝酒宵夜。大誠旣怕張龍他日萬一相遇時不會放過他,又怕自己過去歷史被人知道,心裏非常不安。常福安慰他,願爲他保守秘密,並且想把大靑鎭西門口的空房借給李大誠,使他能够重操木匠舊業。

當晚常福夫婦就留李大誠住在他們的廂房。

一夜無話,第二天早晨,常福在空地前打太極拳,李大誠在井邊洗臉。

忽然遠處傳來一陣歌聲,那是一個少女在高興時,隨口哼出來的小調。

「蘭馨!蘭馨!」常福一叫,歌聲停止了。

跟着在窗口露出來一位明眸皓齒的大姑娘。

「蘭丫頭,快來!咱們家裏來了客人,出來見見。

「噢!」蘭馨答應一聲,縮囘窗口不見了。一會兒,她走過堂屋,看到常大嬸正在給兩個小孩洗澡。

「這小孩是那兒來的?姑媽!」

「是那位客人帶來的,你看,背上這大塊珠砂痣。」

「珠砂痣是主貴的,」常福也進來了,揷口說,

「這位客人是什麽人呀」蘭馨莫明其妙的問。

「是你姑父的救命恩人」常大嬸說:「喏,你看,來了,就是這位李司務。」

蘭馨抬頭一看,不禁暗吃一驚,剛想避開,一把被常福拉住了。

「這麽大了,還害躁,這是你姑父的救命恩人。」

「不!」蘭馨壓低了噪子說:「我看這個人像是當過土匪的——」

「你別胡說!」

「姑父!你忘了?有一年我們全家給綁到土匪窩去,後來有個土匪把我放走的,就是這個人啊!」

「那你以後更別要胡說了,那次他救了你的命,這次他救了我的命,一個人能够改邪歸正,總是好的。過來,我給你們見見——」

李大誠對蘭馨注視了一下,他發現她很眼熟。

「蘭姑娘,我們像在那兒見過的?」

「自然你們見過了,你忘了在土匪窩放走的那個小姐兒………」常福爽直的揷口道:「你不是說你手上的傷,還是爲這件事留下的嗎?」

「那次眞對不起你,讓你……」李大誠對蘭馨抱歉地說。

「過去的事,別再提了。祇要重新做人。蘭丫頭,就是你姑媽,也別跟她提。」

蘭馨感動地點了點頭,又向李大誠看了一眼。

沒有幾天,大靑鎮口李記木工開張了。

街坊鄰居的生意都上了門,大誠是個和氣的人,誰家的棹子壞了,椅子壞了,祇要找他修,沒有不答應的。因此雖說他的舖子剛開張,但大大小小的活卻不少。

大誠正在一門心思低頭工作,忽然聽見鍾老大家的管事叫他:

「哎,生意上門啦,還不歇歇手?」

「哦!你老有什麽盼咐?」

「一筆大買賣,」鍾管事吿訴他,鍾老太爺家要辦喜事,爲他的老來子過兩週歲,叫他去搭一個牌樓,一個棚。

「謝謝你老關照,就怕人手不够。」李大誠誠懇地說。

「人手不够,早點作就好了,這是一筆大買賣。」說完鍾管事走了。

大誠累了,想要喝茶,水壺中是空的,多虧常大嬸和蘭馨抱着孩子們給他送茶飯來了。

「又麻煩大嬸,阿雄鬧了沒有?」大誠怕蘭馨抱不動阿雄,剛想從懷裏接過來自己抱。

「李司務,你吃飯吧!囘頭涼了?」常大嬸說。

「不!不要緊,昨兒晚上開了一個夜工,特意給小蟬跟阿雄做了一個車,讓他們試試,看合適不合適?」

常大嬌聽說,也就把小嬋放進車裏。

「一邊一個,挺合適,阿雄有這麽個好爸爸………小蟬也沾光了。晚上你想吃點什麽?」

「隨便好了,大嬸!你太週到了。」

「這是老頭子出門時特別關照的…囘頭見…」

「囘頭見!」大誠看着她們推着孩車一路走了,心裏有說不出的安慰。

日子過得眞快,一幌十年過去了。

阿雄和小嬋都巳經長大,倆人在一個學校唸書,同進同出,感情非常親密。

一天阿雄騎着鍾老大獨養兒子小明的脚踏車載着小嬋在路上玩。

「李阿雄,你爲什麽騎我車子?不要臉!」說完,他又對小嬋說:「別跟阿雄玩了,我送你囘家。」

阿雄眼看小明和阿嬋走了,祇好怔怔地站在那裏。

囘家,阿雄心裏非常不舒服,李大誠不知道他遇見了什麽事,問了半天,才問出來。

「不要緊,等爸爸多賺一點錢給你買一部最新的好了。」

「眞的嗎?」

「爸爸幾時跟你說過假話?祇要你乖,聽爸爸話。」

「我會聽爸爸話的,我知道爸爸喜歡我」。阿雄邊說便忙不迭的幫大誠釘釘子,做零碎活計。

將及傍晚,蘭馨帶着小嬋來看大誠父子,阿雄正在寫字,大誠在做夜工。

「天快黑了,還沒停工?」蘭馨說。

「就要趕完了,人家等着要用的。」

阿雄給她們端來凳子,蘭馨坐着,看見小嬋和阿雄兩個有說有笑,非常開心。

她希望大誠也多跟他說點話,但大誠彷彿心不在焉,對她非常冷淡。

鄰居的婦人來取大誠爲她做好的高凳,看見蘭馨在這兒,還開他們玩笑說:

「蘭姑娘又來看李司務了,幾時請吃喜酒?千萬可別忘了我呀!」

「大嫂子,你說錯了,我怎麽配得上蘭姑姑?」

「配不上?」蘭馨心裏想:「什麽叫配不上?還不是竟顧得想阿雄的母親了?」

蘭馨想到這裏,止不住一陣黯然,搭訕了兩句,帶着小嬋囘去了。

這一晚蘭馨和大誠都是各懷心事,一個懷疑他不喜歡她,一個自己知道自己的事情,不敢喜歡她。

秋高氣爽,這一天常福囘來了,騾車停在樹蔭底下。工人在忙着卸貨。

「我說老頭子,這次你囘來得怎麽這樣快呀?」常大嬸一面拂去常福身上的灰塵問。

「革命軍從南方打過來了,還不早些囘來?」

「又打仗了?路上碰見了什麽沒有?」

「沒有,聽說革命軍來了,天下就太平了,你還記得上囘在黑水溝李司務救我的那件事吧?那個地頭蛇二閻王張龍,聽說革命軍一到,立刻散夥了,誰也不敢再胡作妄爲。」

「怎麽給逮住了?」

「不是逮住。是逃得快。躱到荒山做老勾當去了。」

蘭馨聽說姑父囘來了,走進來看他,常福給她帶來了一包胭脂花粉。

「對啦,」常大嬸說:「這一次,你得仔細問問李司務,別讓蘭丫頭等着了。」

蘭馨聽他們說這些事,拿着胭脂花粉囘到自己的房子裏去了,忽然她發現阿雄正躱在她房裏哭泣。

「哭什麽?阿雄。」她問:

阿雄先還不肯說,問急了,他才吿訴是鍾小明的脚踏車被他弄壞了,怕爸爸責罰,現在不敢囘家。「不要緊,阿雄,我送你囘去好吧。」

她陪着阿雄囘到李記木作,誰知李大誠已經知道了。

「不要緊,阿雄!小明的車子祇壞了一點,爸爸已經替他們修好了,你到後院來,看看。」

阿雄走到後院一看,原來竟是一輛新的脚踏車。

「爸爸!爸爸!」阿雄開心得跳起來了。蘭馨也笑嘻嘻地爲他高興不已。

新車對於一個孩子是興奮地,阿雄騎了半天,忽然他想起了爸爸的錢箱,連忙放下車子,跑進去看,原來錢箱空了,爸爸日夜加工賺來的錢,給他買了車子。

某日大誠帶着阿雄到常家去玩,吃飯時常福夫婦,又和他談到了蘭馨的婚事。大誠知道自己身背上的事,不敢娶蘭馨,但經不起常福夫婦的督促,他決定把自己過去的事,源源本本吿訴蘭馨。

誰知當蘭馨知道他不是阿雄的父親以後,不但沒有怪他,反而更對他增加了好感。這使大誠旣感激又慚愧。

有一天,大誠正在常家閒談,阿雄忽然跑進來吿訴他們,鍾家的小明給强盜捉去了,鍾氏夫婦正在痛哭。大誠是個熱心人,他和鍾家雖沒有多大交往,但也隨着常氏夫婦跑到鍾家去看了。

鍾家大廳擠滿了人,鍾老大涕淚縱橫,衆人圍着他,聽的聽,勸的勸。

原來小明眞的不見了,是給鍾老六綁票去的,他派人送來一封信,如果老大肯送一萬塊錢給他,他便卽刻把小明放囘。

「要我一萬塊錢,我那兒有呢?」鍾老大急得搥胸頓足,痛不欲生。

李大誠感到奇怪,偷偷的問常福,方知道他們弟兄是爲了家產問題,老六才使出這種手段。

「家務事,總好商量的」李大誠見義勇爲,向鐘老大建議說:「這件事應該趁早解決,我看還是讓我替你們去一趟把小明接來吧!」

「那太好了!」鍾老大喜出望外地說:「我的錢不够,凑來凑去祇有三千多塊錢……」

「錢不必帶去了。」

「可是萬一他非要錢不可呢?你還是帶着的好。」鍾老大讓姨太太把包袱拿出來,交給李大誠,常福夫婦止不住爲他這份見義勇爲的精神,感歎地點了點頭。

鍾家的管家爲大誠備好了馬,大誠向常福大嬸託付了阿雄,在衆人的叮嚀下,騎着馬毫無恐懼地得得地去了。

路上行人稀少,李大誠暗暗盤算着,快到皇經廟時。他決定把那包銀洋,藏在路旁的一個石縫裏

李大誠到了皇經廟,看見了鍾老六。

「錢帶來了沒有?」鍾老六見面就問:「咱們是一手交錢,一手交貨。」

「你是把你的親生姪子。當買賣來做了?」

「少廢話,誰讓老大不漂亮,死抓住那筆家產不放?」

「這當然是老大不對,不過你這樣做,是敲詐勒索,不應該的呀!」

什麽叫應該不應該,我要這麽做,就這麽做,你以爲我怕誰嗎?廢話少說,你趕快把錢拿來,不然休想把小明接走。」

「錢就在下邊不會少你的,不過我怕你聰明一世,胡塗一時,結果還是被別人利用了。」

李大誠說完走出了廟門,鍾老六的心事被一語道破,心裏非常難過。他咬咬牙,叫游勇把小明放出來,一路帶到山脚底下。

小明看見了李大誠,就像看見了親人一樣,他親熱的叫着「李叔叔!」想要撲上前去,但游勇抱住他,不許他過去。

李大誠從石縫裏拿出了包袱,遞給了鍾老六道:

「這裏祇有三千塊現洋,其餘的還沒有凑足—」

「我們點點看。」兩名游勇剛想把包袱接過去。

「不用了。」鍾老六說:「怎麽祇有三千塊錢?」他沉思了一下,彷彿滿懷心事。

李大誠帶着小明騎上馬走了。

鍾老六猶疑了一下,忽然也捧着包袱,翻身上馬。兩個游勇注視着他,叫道:「六爺!」

鍾老六不理他們,但說:

「這裏祇有三千塊錢,我去找老大,一定要他凑足一萬元!」說完,不顧他們的攔阻,立刻馳馬追上去了。

深夜——鍾家的人一個也沒有睡,管家忽然飛奔而入。

「囘來了!囘來了」

「小明也囘來了嗎?」鍾老大又驚又喜,立刻帶着衆人,衝出大門。

果然李大誠囘來了,他正扶着小明下馬。

衆人七嘴八舌向大誠打聽,問他是怎麽囘來的?

鍾家姨太太如獲至寳的抱着小明,不住問長問短。

鍾老大正在和常福商量,說是不知道應該怎麽樣謝謝李司務時,忽然外面一片嘈雜,管家高呼:「六老爺囘來了。」

「別胡說:這個畜牲還會囘來嗎?我不要再看見他!」儘管鍾老大這麽說,鍾老六却已經進來了,他跌跌撞撞衝的進門來,像鬥敗公鷄一樣,跪在老大面前:

「大哥!大哥!請你……原諒我,這包袱裏的錢,一個也沒有少……」

衆人爲老六這個舉動呆住了,老大更是疑信參半。

「——我聽信了別人的壞主意,一時糊塗,把小明藏了起來,今天幸得李司務的一番話。提醒了我,大哥!爲什麽我們兄弟之間的事不可以坦坦白白,誡誠懇懇的當面解決呢?大哥!你……」

「我……」老大聽老六這麽說,手足之情油然而生,彷彿也有千言萬語想要向他解釋。

「兄弟如手足。手臂應該向裏彎。」常福揷嘴說:「來!來!來!兄弟畢竟是兄弟,老六快點起來,大家拉拉手吧!」

鍾老六立起來,老大伸出了手。

「六弟!祇要你能悔過,我還會怪你嗎?」

鍾老大和老六言和了,哥兒倆感念李大誠的好處,決定把這筆錢送給大誠,但大誠不肯受,他建議用這筆錢開間學校,使大靑鎭上沒有錢的子弟都能享受到他。鍾氏兄弟見他執意不肯,也祇好依他了。但當常福又和他談起蘭馨的婚事時,哥兒倆便立刻搶着答應老六借大廳給他做禮堂,老大送他全部喜酒。

「不瞞兩位說」常福興奮地說:「我們家蘭丫頭陪嫁,我都早給她預備好了。」

李大誠雖然自慚形穢,但見衆人這樣誠懇,自己心裏對蘭馨實在愛慕,也不禁爲之意動了。

大靑鎭上鑼鼓喧天。李大誠和蘭馨結婚了。

常福家門前停着一頂花轎,看熱鬧的人,擁擠不堪,兩隻迎親的大燈籠,分置在大門兩旁,爆竹劈劈叭叭的響着。喜娘牽着蘭馨上轎,後面跟着大嬸小嬋等,四圍的嘈雜之聲,一時亂成—片。

看熱鬧的人叢中,起了一陣輕微騒動,有一個人從人叢中擠出來,赫然竟是蓬首垢面的張龍。

「這新娘子好面熟啊!」張龍自言自語地說。立刻旁邊有人說話了。

「你這人眞少見多怪?這是大靑鎭上最漂亮的大姑娘,你會不知道?」

「我是過路的,」張龍自圓其說:「那麽她嫁的是誰家呢?」

「大靑鎭上鼎鼎大名的李大誠。」

「李大誠?噢!這位新郞官可眞艶幅不淺啊!」

「可不是,拜堂更好看呢,走!咱們看熱鬧去。」

「哎,這倒要去看看。」張龍說着,隨着衆人看熱鬧去了。

趕到禮堂,正遇見有人在向主人家討喜封,張龍隨機應變,也裝做討喜封的乞兒,以便藉此機會看看新郞,忽然發現新郞原來就是陳小全,立刻心生一計,向別人打聽說:

「今兒這排場不小,是不是新房也借在鍾家?」

「不!新房在木屋店裏,傢俱全是新娘的姑父陪送的。」

「噢?」張龍一笑離開他們,他手裏拿着包喜封,揑得緊緊的。

木匠店後房,已經改成了新房,燃着的龍鳳花燭,使屋子裏充滿了喜氣。

蘭馨羞答答的坐在床上,李大誠溫柔的和她閒談家常。

奶媽送進來一個喜封給大誠。

「這是剛才有個人送來的,怕是補送的禮吧?」

「謝謝奶媽!」大誠把房門關好,拆視喜封。誰知喜封是張龍送來的,裏面還有一張字條。

大誠的臉漸漸變色了。

蘭馨忍不住問他道;

「什麽東西呀?」

「一封信——」一個朋友等着我,我出去一趟,就來」

「明天去不一樣嗎?」

「不!朋友明兒早要離開這兒的。」說着大誠出去了。

他按着字條上的地址,找到了張龍的住處,那是一間蛛網纍纍的陋室,室內光線黯淡,一棹一椅之外,別無長物。

兩人一見面,張龍便向李大誠勒索巨款。

「我那兒有錢?就算有,也辦不到。」

「兄弟!你就這樣乾脆嗎?你以爲你可以在這兒太太平平的躭下去?」

「除非是你姓張的跟我過不去。」

姓張的,是的,張龍眞想跟他過不去,他威脅大誠,如果他不給他錢,他就把他以前所做所爲連殺死阿雄爸爸的事,都兜着底兒說出來。

「你是這兒的體面人,大靑鎭上鼎鼎大名的李大誠,不是剛從監獄裏逃出來的陳小全了。我看你還是高抬貴手,讓我翻翻身吧!限你明天天亮以前給我這個窮光蛋送五千塊現洋來!」

「五千塊現洋?」

「怎麽樣?」張龍從身上摸出一把刀子,掂了一掂,揷在棹上。「你這樣無法無天,不怕我到衙門去吿發你嗎?」

「像我這種亡命之徒,根本沒想到這些!」

李大誠知道張龍說得出,做得出,祇好委曲求全,對他說:

「好!讓我去想想辦法看。」說完!立刻站起來走了。

一陣威脅性的笑聲,從後邊傳來,不禁使大誠爲之毛骨悚然。

大誠囘到新房,蘭馨還沒有睡,他把剛才和張龍的事吿訴她。蘭馨主張在天亮以前把自己的首飾凑一點給張龍。

「不!他貪得無厭,你第一次給了他,以後的麻煩更多。我不能連累妳………」

「那麽怎麽辦呢?你到衙門去吿他?」

「不行,那樣兒阿雄會知道我是殺他父親的兇手,我好容易把他帶大了,怎麽能讓他恨我,讓他傷心呢?」

「那麽就還是先凑點錢給他了。」

「不!決不!還是我到縣衙門去自首吧!我做錯的事,我應當自己去承當。祇太難爲你了……」

「不!大誠!你不要………」

「你別攔着我,我非常對不起你,希望你自己多加保重——」李大誠堅決的走去了,蘭馨追了兩步,追不上,囘到房間,忍不住伏案大哭。

大誠到了縣公署,在檢察處投案以後,檢察官問他是什麽事?他說十年前在沈家圍誤殺了一個人,今天前來自首的。

是的,十年前沈家圍的兇殺案檢察官似乎還有着印象。他叫法警把李大誠押下堂去。然後把這案的全部卷宗翻出來,要去找一找苦主好來和大誠對證。

大誠被押下去,心安理得,他唯一所不放心的,就是怕蘭馨着急。

蘭馨眞急死了,她把李大誠被張龍威脅和投案自首的事,吿訴了常福夫婦。

「張龍這個壞蛋,他殺死了你全家,害過李大誠,當過土匪,開過黑店,差點把我的老命也送在他手上,這個無惡不做的壞蛋……」

「姑父!我們想法子救大誠要緊啊?」

「那當然了,我已經想好了,你到縣衙門去看看大誠怎麽樣啦,我去找鍾老大會同地方保甲長,去逮捕這個壞蛋。咱們還是說做就做,越快越好。」

「蘭姑姑!我跟你看爸爸去。」小雄說。

蘭馨本不打算讓他跟去,但想了一想,又答應了。

她們僱了一輛獨輪車,心事重重的向縣公署進發,恨不得立刻就到了衙門,立刻就看見大誠。

沈家圍兇殺案的苦主傳來了,縣公署裏李大誠正在和那個婦人對質。

「不是他,老爺!殺死我丈夫的,不是這個人。」

「李大誠你隨隨便便到本署來謊報假案,難道你有神經病嗎?」

「不!不!」李大誠源源本本把橋上誤殺了那個背蘿筐的中年人的故事講出來了,誰知話沒有說完,就被那位婦人攔住了。

「李順發是我們店裏的帳房,他就是殺死我丈夫的兇手,那個小孩就是我的親生骨肉啊?」

「那麽那個孩子呢?」法官問。

「那孩子一直跟着我,已經長這麽高了。」

李大誠把手一比,那婦人不禁又驚又喜道:

「這麽高了?現在在那兒?」

大誠剛要囘答,却被衙門外一陣騷動的聲音所阻,法官忍不住問:「外邊在吵什麽?」

一個女人帶着一個小孩,一定要進來探望這個犯人。」

「傳他們進來!」

「是!」

一會兒警察帶着蘭馨和阿雄進來了。

「大誠!怎麽樣啦?」蘭馨一看見李大誠便急切地問。檢察官是:

「你們是幹什麽的?」

「我家的人,」李大誠說,然後他又問那婦人道:「請問大嫂,你失去的那個孩子,身上有什麽記號?」

「有!有!他背上長了一塊葫蘆珠砂痣。」

「阿雄!」李大誠對阿雄說:「這位是你的親生母親,你過去叫一聲。」

「什麽?原來你就是大寶?啊!」婦人發現站在面前的,原來就是她的親生兒子,像做夢一樣哭哭啼啼把阿雄一把擁抱在自己懐裏。

案情已經大白,李大誠是由於自衞才殺死李順發,而且事隔十年,受不住良心譴責,終於還來自首其情可憫,未予起訴,被判無罪獲釋了。

至於阿雄應該跟誰囘家,一個是他的親生之母,一個對他有十年的養育之恩,所以官判他們可在外邊自行解決。

李大誠的罪沒有了,張龍却已被常福、鍾老大和地保等捉來,善有善報,惡有惡報。無論法律和人情,都是大公無私的。

再談葛蘭

•龔輝•

所謂「天才」者,亦卽是一個人的聰明,智慧超乎於他人,亦可以說是不同於常人。我們並不用「天才」來說葛蘭,但我們不可否認葛蘭在今天的電影圈裏,可以說是一個全材,像一塊鑽石,放射着萬丈光芒。她能唱歌,會演戲,尤其對中國古有的藝術——京戲和崑曲,不但有着深刻的硏究,且能在臨時趲鍋,而絲毫沒有羊毛氣,或生硬急就的痕跡,假使藝術圈裏能有十八般武藝,那末葛蘭該是一個長靠短打,武旦、花衫、靑衣等件件皆會,樣樣精通。四年以來,大導演卜萬蒼的眼光中,最賞識的就是葛蘭,卜先生曾下過斷語:「今後銀色的天下該是葛蘭的,她的成就不同凡响。」今天這句預言眞的兌現了。果然,葛蘭是一個不平凡的全材慧星。

直到現在,葛蘭還是一個小姑居處尙無郞。她有一貫的目標:「做到老,學到老。」她一心一意在藝術上埋頭苦學,要求自己在演技上得到成功。如果大家不健忘的話,只要稍加囘憶,她在處女作「七姊妹」中,不是一鳴驚人嗎,繼而「再春花」,「鑽石花」,「金縷衣」等片的演技,精湛至極,有着極優良的表現,由此,大家都開始對她的成就而刮目待之。

葛蘭受過中等教育,她的父母蓄意希望她再求深造,可是她却立志在電影藝術方面求發展。以葛蘭今天的成就,我可以就她不但沒有走錯了方向,而且在影壇裏多增加了一個苦鬥的鐵軍,整個的電影界不能少了她,海內外千萬影迷亦不能離開她。所以,她那銀色的寶座,穩如磐石,任何外來力是不能動搖的。

葛蘭曾經對我說過:電影是一所大學校,她在這裏可求得更多的學識,也可以表現得更多。對的,葛蘭說得一點不錯,電影是敎育人生的,也是表現人生的藝術,做一個電影從業員,應有她(他)們應負的責任,希望每一個銀幕上的藝人,應本着葛蘭的步伐向前邁進,爲電影敎育而努力。

童星水維德

水維德這個孩子,平時極爲活潑,每一個塲合裏有了他,决不感到寂寞的。在學校裏,不論老師或同學,對他都有着深刻的印象。同學們尊他爲「小頭目」;師長們譽他爲「好孩子」。在家裏,會幫助打理小事務,,惹冒了媽媽的火,他的小耳朵又要被扯起了,他對父母應盡之「孝道」,已勝過成年人。這兩幅照片是他在家中自說自話的鏡頭,他那怪表情惹得父母,鄰里的人們捧腹不已。

他扮着鄉女,頭上頂着大紅底黃花的絲巾,手裏捧着剛開放的月季花,斜着頭兒,妞妮作態,煞是逗人發笑。

調皮的水維德,正在伏案溫習功課之際,突然」噯唷」一聲!他的耳朵被扯得很長,痛得他緊閉着一只小眼晴在叫過不停,原來他在練習劇中的動作與表情。