日出

片中主要人物素描

方達生⋯⋯傅奇飾

陳白露從前的「朋友」,一個大學畢業生,剛從北方回到這個大城市,想不到他從前的竹均却變成了今日的陳白露,他本性純樸,看不慣白露過着糜爛的生活,他滿懐美麗的遠景,要白露跟他到北方去,結果,他去了,帶的可不是白露,却是小東西。

福升⋯⋯唐納飾

陳白露住的那家旅舘裡的茶房,職位雖是低微,表面上帶着謟媚卑屈的神氣,可是,個性却是狡猾而奸詐的,他深知道白露的弱點,不怕你高聲呼喝,背地裡他可拿住你的痛脚,使你不能不聽他的話,見高就拜,見低則踩,這是這類人的特性。

張喬治⋯⋯洪亮飾

借用陳白露口中對他的介紹:「他是此地的高等出產,一個外國留學生,他說他在外國是什麽博士碩土⋯⋯囘國來聽說當過科長,口袋裡很有幾個錢!」因為他那幾個錢,白露便得應酬他,可是他却也不笨,真要他出錢時,他便會打個哈哈溜走了。

李石清⋯⋯金沙飾

大豐銀行的職員,他狡猾逢迎的本領使他陞為秘書,繼陞為襄理,他極力做效他心目中大人物的氣魄,却始終掩飾不住自己的寒酸相,他永遠偷偷望着別人的顏色,順從地笑着,但在他這種笑容後面,却蓄滿了他在人生所遭受的羞辱、窮困和辛酸。

潘月亭⋯⋯李次玉飾

大豐銀行的經理,一個經營投機專業的冒險者,他的社會地位雖然不錯,但却鬥不過在背裡翻天覆地的金八爺,他的一切都建築在冒險上,一旦投機失敗,他的一切也就完蛋了,陳白露目前是靠他接濟供養的,後來他垮下台,陳白露也就跟着完了。

陳白露⋯⋯夏夢飾

一個長期住旅舘的女人,年輕、美麗,但環境迫使她過着夜夜笙歌的生活,她便成爲所謂交際花的人物了,她愛生活,但又厭惡生活,她認定會己所習慣的種種生活方式,是最殘酷的桎梏,她試着逃出這網羅,却始終逃不出,結果還是演出悲劇收塲。

顧八奶奶……馮琳飾

一個有錢的孀婦,年紀不輕了,可是打扮得妖裡妖怪,滿臉胭脂粉,俗不可耐,人家說她老來俏,她還以為人家在稱讚她,她愛笑,笑起來自以爲很美,可是見她笑的人却祇感到她底醜態,胡四是她的「面首」,就因爲她有錢,人家還要奉承她哩!

胡四⋯⋯喬莊飾

顧八奶奶的「面首」,舊社會大都會裡的人渣,打扮不下於女人,眼睛永遠做着黯然消魂之態,他不大愛笑,彷彿很憂鬱,不大講話,但偶爾冒出一兩句,可嚇得舉座失色,因爲誰也想不到在這樣一副美麗的面形下會藏蓄着這麽多醜惡的思想和感情。

黃省三⋯⋯孫芷君飾

大豐銀行的小職員,經年的憂鬱勞碌,迫得他近乎一個衰弱的老人了,他胆小而又非常神經過敏,連笑起來也暴那樣悽慘的,他自卑,不自信,甚至於疑心連自己的聲音都會便人不耐,他被裁撤了,殘酷的現實迫到他神經失常,而至毒死心愛的孩子。

小東西……樂蒂飾

一個剛到城市不久的女孩子,瘦弱而又胆怯、黑三迫她和金八爺一塊睡,她逃了出來,給陳白露收留了,福升叫白露別多管閒事,但白露却管上了,方達生也喜歡她,把她帶到農埸,逃出了黑三的魔掌,終竟跟達生去過美麗健康的生活了。

黑三⋯⋯侯景夫飾

一個地痞流氓,舊社會都市裡的副產品,他靠着金八爺做靠山,為非作歹,無所不為,手裡有「傢伙」,吃的是賣命飯,跟地面上的人都有往來,小東西是他拿來巴結金八爺的禮物,却想不到給她溜走了,他到處追尋,想不到陳白露會跟他作對。

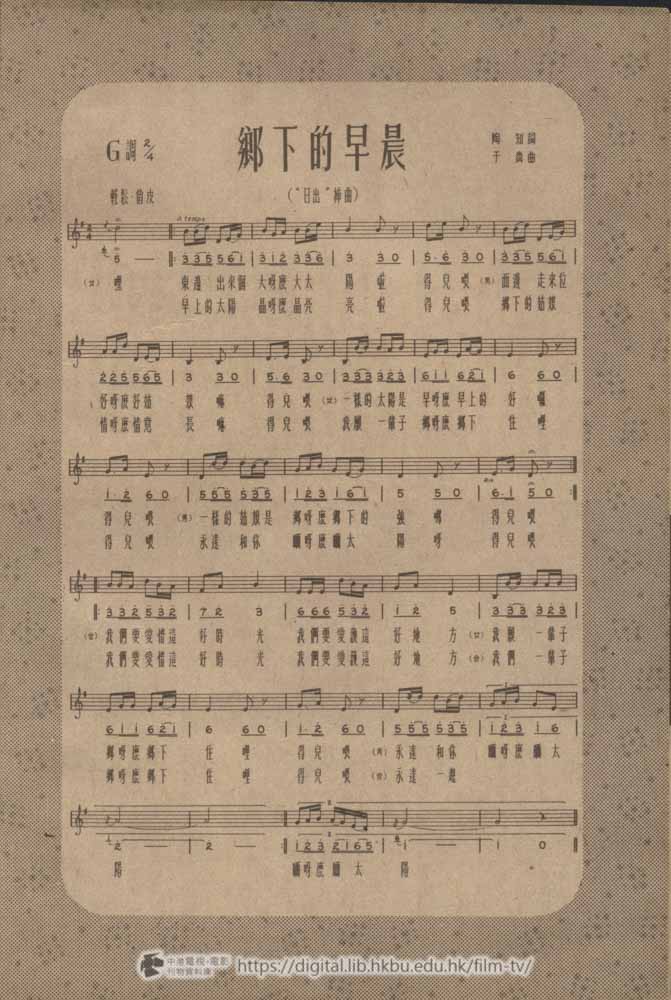

鄉下的早晨

(“日出”插曲)

陶知詞

于粦曲

輕鬆.俏皮

(女)嘿 東邊出來個大呀麼大太陽啦 得兒喂 (男)面邊走來位

早上的太陽晶呀麼晶亮亮啦 得兒喂 鄉下的姑娘

好呀麼好姑娘嘛 得兒喂 (女)一樣的太陽是早呀麼早上的好囉

情呀麼情意長嘛 得兒喂 我願一輩子鄉呀麼鄉下住哩

得兒喂 (男)一樣的姑娘呀麼鄉下的強哪 得兒喂

得兒喂 永遠和你曬呀麼曬太陽呀 得兒喂

(合)我們要愛惜這好時光 我們要愛護這好地方 (女)我願一輩子

我們要愛惜這好時光 我們要愛護這好地方 (合)我們一輩子

鄉呀麼鄉下住哩 得兒喂 (男)永遠和你曬太

鄉呀麼鄉下住哩 得兒喂 (合)永遠一起

陽 曬呀麼曬太陽

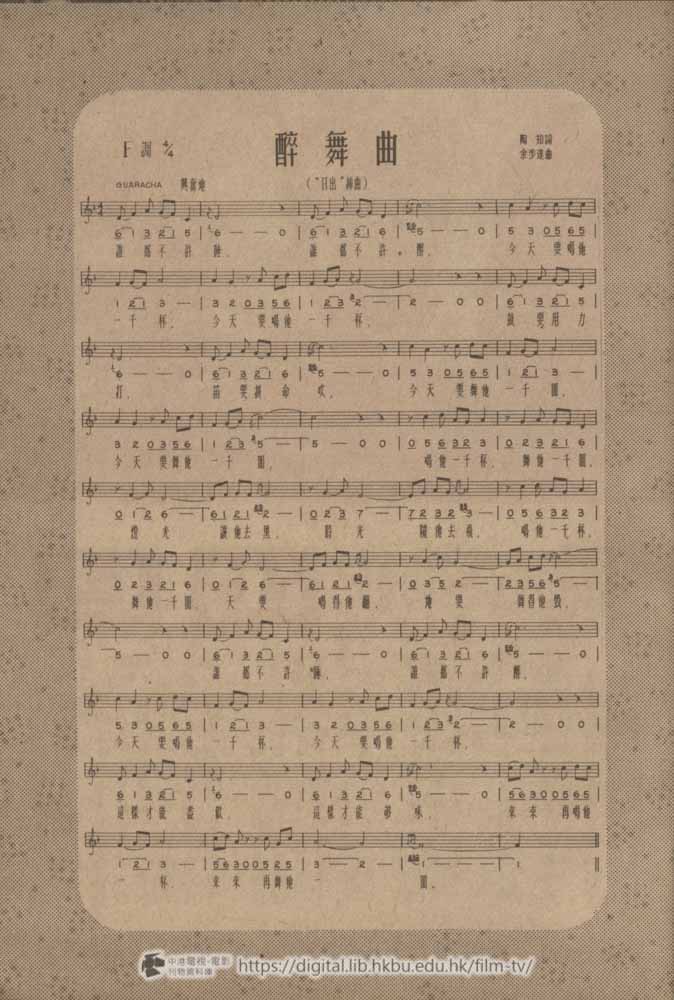

醉舞曲

興奮地

(“日出”插曲)

醉舞曲

興奮地

(“日出”插曲)

陶知詞

余步遠曲

誰都不許睡,誰都不許醒,今天要喝他

一千杯,今天要喝他一千杯,鼓要用力

打,笛要拼命吹,今天要舞他一千面,

今天要舞他一千面,喝他一千杯,舞他一千面,

燈光讓他去黑,時光隨他去飛,喝他一千杯,

舞他一千面,天要喝得他翻,她要舞得他毀,

誰都不許睡,今天要喝他一千杯,

這樣才能盡歡,這樣才能夠味,來來要喝他

一杯,來來再舞他一面。

日出

。電影小說。

上海北火車站列車徐徐地駛進了月台,旅客紛紛下車,年輕的方達生提着皮箱,從人羣中走出來,他在北方唸了四年書,畢業後又在那邊做事情,今天他第一次囘到這濶別了五年的東方大都市。

達生沒有父母,叔叔嬸嬸便是他最近的親人,他們在郊區經營着一個小小的農塲,一對老夫婦爲人樸實、忠誠,對達生更是非常的疼愛關懷,今天叔叔親台到車站來接他,叔侄兩人見了面,緊緊地握住了手,半天才說出話來。

達生和叔叔一路上歡欣地談着,囘到家裡,看見了叢翠葱綠的農圃,景色那末可愛,他的心裡給逗起了一幕幕美麗的囘憶,在這裡,他曾經有過一段歡樂的童年。

嬸嬸忙着在爲他佈置床舖,預備晚飯,達生和叔叔坐在屋外閒談。

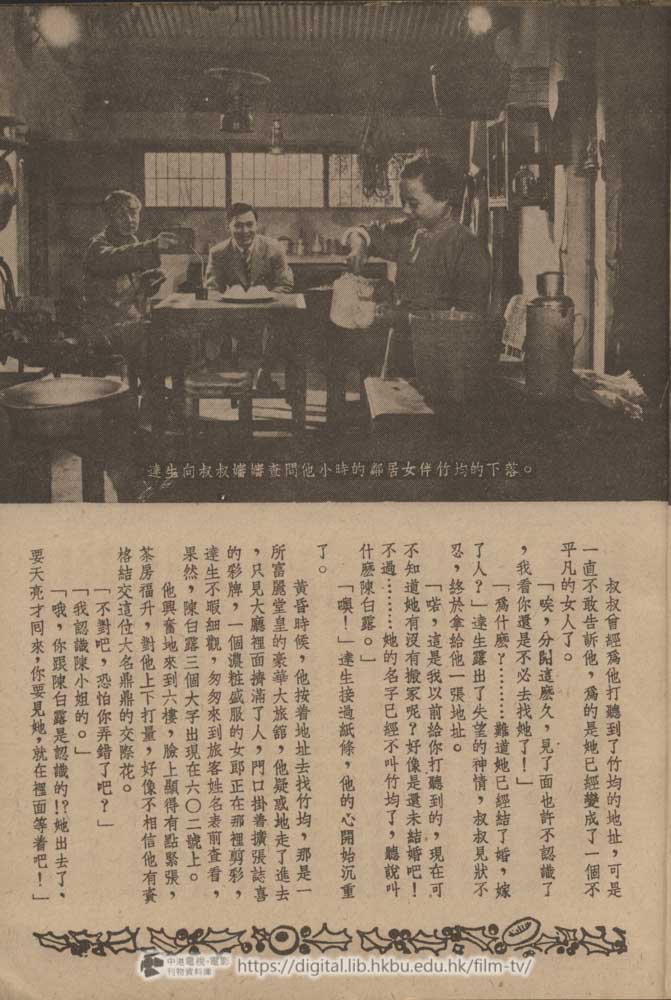

「叔叔,我想跟你打聽一個人,從前住在我們隔壁的竹均,她是不是還在這兒?」

原來他這次千里迢迢歸來,除了省候叔嬸外,還要尋找一個失去了音訊的幼時小情侶——竹均,一個天眞、美麗、純樸的女孩子。

叔叔曾經爲他打聽到了竹均的地址,可是一直不敢告訴他,爲的是她已經變成了一個不平凡的女人了。

「唉,分開這麽久,見了面也許不認識了,我看你還是不必去找她了!」

「爲什麽⋯⋯難道她已經結了婚,嫁了人?」達生露出了失望的神情,叔叔見狀不忍,終於拿給他一張地址。

「喏,這是我以前給你打聽到的,現在可不知道她有沒有搬家呢?好像是還未結婚吧!不過⋯⋯她的名字已經不叫竹均了,聽說叫什麽陳白露。」

「噢!」達生接過紙條,他的心開始沉重了。

黃昏時候他按着地址去找竹均,那是一所富麗堂皇的豪華大旅舘,他疑惑地走了進去,只見大廳裡面擠滿了人,門口掛著擴張誌喜的彩牌,一個濃粧盛服的女郎正在那裡剪彩,達生不暇細觀,匆匆來到旅客姓名表前査看,果然,陳白露三個大字出現在六〇二號上。

他興奮地來到六樓,臉上顯得有點緊張,茶房福升,對他上下打量,好像不相信他有資格結交這位大名鼎鼎的交際花。

「不對吧,恐怕你弄錯了吧?」

「我認識陳小姐的。」

「哦,你跟陳白露是認識的!?她出去了,要天亮才囘來,你要見她,就在裡面等着吧!」

儘管福升是這樣輕蔑地奚落他,達生還是耐着性子要求他設法找到白露。

「好了好了,給你打個電話吧,人在不在我可不保險!」

沒想到在電話裡,白露却立刻要見他,福升擱下電話,對達生一揮手,「陳小姐關照我陪你下去,走吧!」

「我看還是請她上來吧!」達生希望和她單獨的談談。

「唉,你真不識相,人家陳小姐今天在下面剪彩,多少塲面上的人都到齊了,她怎會跑來陪你呢!」

達生被他說得好生沒趣,只好跟在他後面走了下去。

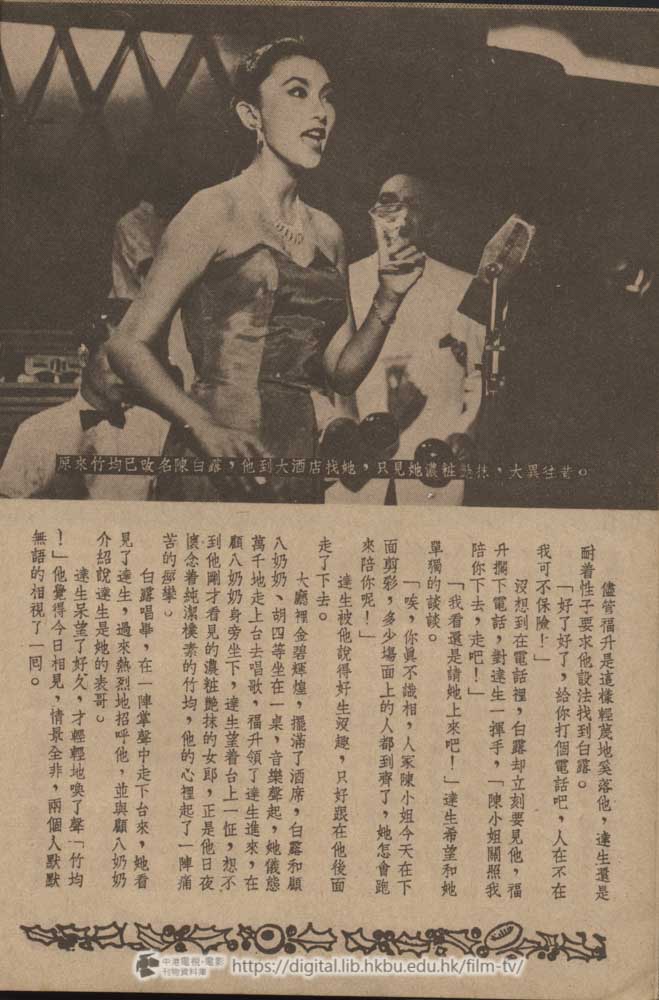

大廳裡金碧輝煌,擺滿了酒席,白露和顧八奶奶、胡四等坐在一桌,音樂聲起,她儀態萬千地走上台去唱歌,福升領了達生進來,在顧八奶奶身旁坐下,達生望着台上一怔,想不到他剛才看見的濃粧艶抹的女郎,正是他日夜懷念着純潔樸素的竹均,他的心裡起了一陣痛苦的痙攣。

白露唱畢,在一陣掌聲中走下台來,她看見了達生,過來熱烈地招呼他,並與顧八奶奶介紹說達生是她的表哥。

達生呆望了好久,才輕輕地喚了聲「竹均!」他覺得今日相見,情景全非,兩個人默默無語的相視了一囘。

「達生,幾年不見,你一點也沒變!」

「幾年不見,你却變得很多!」他說這話時帶着感慨的口吻,可是白露只是淡淡地笑了笑,「是嗎?」

今天是顧八奶奶的豪華酒樓擴充開幕誌喜,白露週旋應酬,酒喝個不停,達生眼看這充滿了虛僞、謟媚的紳士禮節,顯露出厭惡,他幾次想離去,都被白露留住了。

夜深酒闌,賓客散去,白露帶着他囘到旅館房裡,疲乏地把自己的身子往沙發上一倒,福升陪着笑臉跟了進來。

「陳小姐,你一晚上不在家,來的客人可眞不少,劉處長、李五爺、陳主任、方科長都來過,還有金八爺也來電話,說請你到倶樂部去玩玩,我看呀,別人都無所謂,金八爺那邊,你是不是要去敷衍一下?」

「知道了,我自己的事自己會管,你下去吧!」白露厭煩地說。

「是,是!」他走了幾步,又停住了,「陳小姐,這位先生,今天就⋯⋯」

「你也不用管,這位先生是我的表哥,他一會兒就睡在這裡,你替我在隔壁再開個房間好了!」

「是,是!」福升走了,房裡剩下了他們兩個人。

「竹均,我真想不到,這幾年來,你居然會變⋯⋯」

「竹均,竹均⋯⋯彷彿多少年沒有人這樣叫我了,達生,你再叫我一遍⋯⋯」白露囘味無窮地吶吶自語。

天眞純潔的往事喚起了他們的囘憶,在這靜靜的夜裡,正是話舊的良宵。

驀地裡,門被推開了,張喬治搖搖幌幌的進來,走到白露身旁,「哦,我的小露露,So beaubiful, so charming!」他閉上眼睛,背詩歌似的,「美!美極了!你簡直是上帝的大傑作,這個世界上只有陳白露才配得上我張喬治,小露露,你可知道我爲什麽來嗎?」

「難道你要跟我求婚?」白露訕笑着打趣他。

「Ok,你真聰明,你怎麽把我的心事都透了!」他瘋瘋癲癲的滿口醉話,七歪八斜地幾乎跌倒地上,白露叫福升把他扶了出去。

「這傢伙是誰?」達生不高興地問。

「此地的高等出產,他說他在外國是什麼博士碩士的一大堆,囘國來聽說當過科長,口袋裡很有幾個錢!」

「可是你爲什麽跟他這麽親近?你不覺得他討厭嗎?」

「我不是對你說了嗎?他口袋裡有錢!唉⋯⋯有錢,自然可以認識我,他曾追求過我一個時期的!」

這一套理論,純樸的方達生一時理會不了,他望着白露,想說什麼,可又無從說起。

門又開了,顧八奶奶旋風似的跑了進來,後面跟着胡四和潘經理。

「露露,你的潘經理來了!來,我們來上八圈吧,你跟你表哥說完了沒有呀?」白露雖然心裡不願意,可是又不便推却,終於只好答應了,她抱歉地對達生說:

「達生,你去休息吧,明天我們再談!」

達生來到隔壁房裡,站在洋台上,外望一片茫茫夜色,心裡惆悵不已,他倒在床上,看見對面壁上掛着一幅風景油畫,畫裡的田園景色,引起了他的囘憶。

往事依稀,他彷彿和竹均在竹林裡嘻笑追逐,他們拔了兩株小竹子,跑囘來種在庭院裡,各人刻上了名字,一枝叫「達生」、一枝叫「竹均」,看誰的長得高⋯⋯

時光荏苒,兩株竹子長高了許多了,他們比較着高低,「竹均,達生,我們永遠在一起!」達生指着兩枝竹深情地說。

竹子又長高了,那是五年前他去北方的前夕,他們在這竹子前話別,情人別離,依依難捨,「再見了,竹均,以後我們通訊吧!」他邊走邊囘頭,只見她含淚站在那兒揮手⋯⋯

牌聲、京戲聲、嘻笑聲,從洋台上傳來,他醒悟過來,多麽清楚的往事,瀝瀝如在眼前,他深深地嘆了一口氣。

第二天,達生起床時,白露還剛睡下,他感到失望,更覺得無聊,他不想再等,留下了一張字條便走了。

大都市又充滿了喧擾,人們在開始為生活忙碌了,大豐銀行的辦公室裡,潘經理正在愁眉苦思,他見李石清進來,焦急地問:「金八爺那邊去過嗎?」

「去過了,我跟他說銀行正在蓋大豐大樓,資金一時週轉不開,所以請他老人家幫幫忙,暫時不要把存欵提走,可是他說有欵一定要提,緩一二天倒可以,潘經理⋯⋯我看八爺這筆欵子不小,很難對付!」

「知道了,你走吧!」

李石清望着旁邊坐着的孫主任,鬼鬼崇崇地出去了。

道裡潘經理和孫主任簽好了合同,為了應付金八爺的那筆存欵,他不得不把未蓋好的大豐大樓抵押了一筆鉅欵——一百二十萬元。

「孫主任,這件事對銀行的信譽影响很大,請你千萬替我保守秘密!」

「當然當然,我决不會在外面聲張的!」

潘經理客氣地送孫主任出去,晚上又特地在豪華酒樓備酒請他,表示謝忱。

達生一晚上沒有好睡,囘到農塲,萬念俱灰,他悶悶不樂地坐着,叔叔在勸慰他。

「我一向不肯講出她的事,就是怕你聽了心裡難過,現在見了面也好,我看你就不必太認真,把她忘掉了吧!」

正在這時,忽然聽到汽車喇叭聲,達生往外一望,驚喜得跳了起來,「竹均⋯⋯她來了!」

原來白露醒來,知道達生已經走了,特地趕來看他的。

他們在農塲裡慢步走着,漸漸地來到了舊遊之地,看見那兩株竹子已經長得很高很高了,上面刻着的名字,却還隱約可見,想起孩子時候的情景,兩個人相對而笑了,白露笑得更是天眞爽朗。

「竹均,我好像現在才看到從前的你!我奇怪⋯⋯」達生說了半句,忽然感觸地沉默了。

「你說下去呀!」

「我⋯⋯我奇怪你為什麼會變成這個樣子⋯⋯昨晚的你,簡直不是我所想念的那個人,你整個兒變了⋯⋯」達生邊說邊望着白露,「竹均,我看不下去你這個樣子,我覺得你這種生活是不名譽的!」

「達生,你真是個書獃子⋯⋯也許,你對於名譽的看法,跟我有些不同,不錯,我要錢,可是我的錢是我犧牲了最寶貴的東西換來的⋯⋯」

「你⋯⋯你怎麽現在會一點顧忌也沒有,一點羞恥心也沒有?」

白露見他緊張的樣子,忍不住笑了,「你還是個小孩子,我不跟你談了⋯⋯」說着她站了起來,其實她是不願意提起她心頭的創傷,她說她有事要走了,臨行時,她殷勤地對達生說:

「明天中午我等着你,你一定要來的!」

白露囘到旅舘,匆匆上樓,房門口突然來了一個小女孩,她慌張地竄跑,撞得白露一個滿懐。

「怎麽,你這小東西,你怎麽亂撞呀?」

「哦,對不起,後面有人追我,你救救命,把我藏起來吧!」小東西驚恐地哀求着,白露見她實在可憐。

「好吧,你跟我進來!」

白露不知道是怎麽囘事,小東西戰慄地向她訴說:

「我本來住在鄕下的,爸爸媽媽都死了,黑三把我帶出來,說給我找事情做,誰知道前天晚上,他要我跟一個胖子睡在一起,我不肯,他就把我關起來,打我,我實在受不了,偷偷地逃了出來⋯⋯」

正在說時,福升推門進來,一眼瞥見了小東西。

「咦,她在這兒?」

「怎麽,你認識她?」白露奇怪地問。

「怎麽不認識,這個小雜種,胆子可眞不小,聽說她打了金八爺一巴掌。」

原來她所說的那個胖子就是金八爺。

「眞的?打得好!打得痛快!」白露狂笑起來。

福升驚惶地勸她:「陳小姐,我看你還是乖乖的把她送走吧,要不,吃虧的還是你自己,金八爺是不好惹的!」

「你少嚕囌,出了事,我一個人担當!」白露氣憤地說着,恰好潘經理進來了。

「露露,你害得我打了好幾個電話,今天我請客,你快點打扮打扮,我們要早點去的。」

「嗯,我也正要找你呢,你看這個小姑娘怪可憐的,你幫幫忙!」

「可以可以!」潘經理一口答應,可是當他知道這件事牽涉到金八爺的頭上時,他可怔住了。

「露露,不是我不管,是我不能管,你知道金八爺這傢伙很霸道,我自己又有許多事要求他幫忙,是不能得罪的!」

這時門外一片嘈雜聲,黑三正在率衆搜查,他來到六〇二號門口喝着:「去,進去看看!」

打門聲起,白露緊張地把小東西藏入了衣櫃裡。

「露露,你還是少管閒事吧!」潘經理惶恐地哀求着,可是白露堅决不肯,她鎭靜地坐在沙發上,「誰呀?進來!」

黑三帶了人一擁而入,正要動手。

「站住,誰叫你們進來的?搜什麽?我這裡要烟土有烟土,要手槍有手搶,一點兒也不含糊,你們說,要什麽?」

門口的人被嚇住了,黑三陪笑着向白露解釋,說是金八爺的事,要她幫幫忙,把小東西交出來。

「那好極了,剛才金八爺叫我吿訴你們,叫你們滾開,金八爺就在裡面呢!」

可是黑三那裡肯相信,他狡猾地一味往裡面走,「哦,那我去見見他!」

白露正在束手無策,緊張不堪的當兒,房門突然開了,潘經理走了出來,一本正經地對着黑三,「你們吵什麽?八爺剛睡着,你想幹什麽?」

黑三一怔,「潘經理,你也在?」

「我跟八爺一起來的,要不要叫他起來給你看看!」

「不,不!」黑三這才連聲道歉,卑躬作揖地退了出去。

白露見他們走了,鬆了一口氣,得意地笑了起來,可是潘經理却滿懷心事的連連搖頭,「荒唐荒唐,說不定會闆下大禍!小姐,我們該走了吧!」

第二天早晨,白露正在酣睡,小東西獨個兒站在洋台上,仰望天空中的白鴿,怡然自得,誰知道達生突然開門進來,嚇得她魂不附體的直往房裡逃,口裡喊着:

「陳小姐,快救命呀!」

白露被她叫醒,也慌張地坐了起來,向洋台望去,這才笑了出來,「哎喲,你真把我嚇死了,達生,進來坐吧!」

「小東西,別怕,他是方先生,不是壞人,是頂好的好人!」

白露吿訴達生,她是一個可憐的孩子,受人家欺侮逃了出來,「這孩子怪有趣的,你跟她談談,我一會兒就來!」

白露去試新裝,留下達生和小東西在洋台上,他們談得非常的有勁。

「什麽事這樣開心?瞧你們這一對孩子,真像是兄妹倆!」白露囘來時,見他們笑得那麽歡欣。

「我倒眞喜歡有她這樣一個妹妹,那麽天真,那麽聰明!」

於是白露正經地和達生商量,她說這旅舘裡人多,環境又壞,不是小東西安身之處,要替她想個辦法才好。

「我囘去跟叔叔商量一下,把她帶到農塲裡好嗎?」達生也非常關懷她的安全。

「達生,事不宜遲,你還是趕快把她帶走吧!」

那知福升正在一角,全都聽到了,「陳小姐,你預備把這個丫頭帶到那兒去?我勸你別找麻煩了,囘頭事情鬧大了,不好辦!」

「只要你不講出去誰會知道?」白露從口袋裡掏出幾張鈔票給他,福升不好意思地接過來。

「你⋯⋯你這是幹什麽?我不是這個意思,我是給你提個醒兒,怕囘頭出去,給他們碰到!」

在福升的望風掩護下,達生帶着小東西偷偷地走了,白露望着他們出去,好像了却一椿心事,舒了口氣,囘進房去,電話鈴晌,她去接聽,是潘經理打來的,他在電話裡說話很慌張,他說他失落了一份重要的合同。

原來他昨天跟孫主任簽訂的那份大豐大樓抵押合同不見了,他在辦公室裡神色不安地到處翻尋着,寫字枱上弄得亂七八糟。

門外,李石清鬼鬼崇崇地在偷看,他暗自得意地輕輕推門進去,「潘經理!」

潘經理被他一怔,「誰叫你進來的,有事嗎?」

「沒有什麽事⋯⋯你在找什麽?要不要我來幫忙找?」

「你不曉得的,你出去!」

「是,是,不過⋯⋯我昨天倒是拾到一份東西,不曉得是不是你要找的那個?」說着他神秘地從懷裡掏出那份抵押合同,潘經理接過來一看,大驚失色。

「你⋯⋯怎麼會在你這兒?」

「經理,你放心!就是我一個人翻了一翻,沒有旁人知邊的!」李石清一臉的奸笑,可是潘經理也很快地把自己鎮靜下來了。

「石清,你請坐,現在我們是同一隻船上的人了,應該好好地合作!」

所謂合作,原來就是在李石清的要挾下,潘經理客氣地邀請他當了銀行的襄理,這樣,一件嚴重的事情就輕鬆地解决了。

潘經理走後,李石清慶幸着自己陰謀的成功,狂喜地坐到經理的座位上,正在神氣活現的擺着架勢,經理室的門忽然開了,被辭的小職員黃省三闖了進來,李石清吃了一驚。

「潘經理,你做做好事,潘經理⋯⋯」他一味地向李的座處拱手。

「黃省三,你瘋啦,你看看我是誰?我是李襄理!」

「噢,李襄理!」他抬頭望了望。

這個可憐的黃省三,他曾經在這銀行裡辛辛苦苦地做了五年,一點也沒有錯,却被裁撤去了,他家裡有妻子,有孩子,都等着要活!他向李嚅嚅地訴着苦。

「得了得了,我知道你是個好人,你安份守己,可是我吿訴你,這個世界不是替你這樣的人預備的,走,走!」

李石清不耐煩的站起來,黃上前去哀求,被他一手推倒在地上。

這一晚,潘經理又在大大的請客,白露囘到旅舘已是天亮了,她想起達生,更關懷著小東西,决定去看看他們。

清晨的陽光照射着大地,田野上,農夫們辛勤地勞動着,嬸嬸在打掃鷄塲,小東西踩着水車,快活地口裡哼着小調。

叔叔嬸嬸都喜歡小東西,雖然他們也躭心着也許會招來麻煩,可是對於一個已經逃出了魔窟的弱者,又怎忍再推她到絶望的路上去呢,他們决定冒險收留了她。

白露來到樹蔭下,還遠望着這些勞動的人們,心裡起了一陣莫名的感觸。

「咦,陳小姐來了!」小東西飛奔過去,滿臉高興的迎接她,白露看見叔叔嬸嬸,對他們的幫忙,非常感激。

「小東西躲在你們這兒,添很多麻煩了吧!」

「沒有沒有,我們都喜歡她!」

白露談了一會,請達生出去吃飯了,小東西依戀地向她揮着手,「陳小姐,等會兒你再來!」

他們來到江畔,走進一間面江的餐室裡,吃完了飯,這時餐室裡靜靜的只有他們兩個人,他們憑欄而望,悠悠的江永綴着點點的帆影,這是他倆相見以來,第一次得到了眞正的談心機會,白露在達生關切的追問下,終於傾吐了五年來生活的滄桑變遷。

原來她的父親早就死了,家裡沒有人賺錢,這是達生早已知道的,後來母親又害了重病,家裡更窮得連飯也沒得吃,因為付不出房錢,被房東趕着搬家,她跟母親搬到了一間小茅屋裡,母親終於在貧病交迫下與世長辭⋯⋯

白露說起當年坎坷往事,一陣辛酸,達生看見她滴下淚珠來,急取手帕交她拂拭了。

「從此,我舉目無親,一個人孤苦地為了生活去找工作,可是要找一個正當的職業實在不容易,我終於被人介紹到一所舞廳去當歌女,起先我還不願意,後來慢慢的也就習慣了⋯⋯」

「⋯⋯舞塲的經理賞識我 我便由歌女下海做舞女,整天週旋在舞客中間,我學會了喝酒、抽烟、應酬,不久我就紅了起來,認識了更多社會上有地位的人 他們包圍着我,給我享受,我也就盡量的享受着⋯⋯慢慢兒我有了點錢,我不再伴舞了,可是那些有地位的人却偏偏要豢養我,要給我錢,讓我住在大旅舘裡,給我吃喝玩樂,不要我做一點兒事情⋯⋯現在就是那個姓潘的養着我⋯⋯」

達生聽完了這段傷心的叙述,黯然神傷,他沉默了好久,說不出話來。

「竹均,你一定要擺脱這種生活,離開這兒,跟我一起到北方去,那兒沒有虛僞,沒有欺詐,也沒有人來支配你,那兒⋯⋯我一定會使你快活的!」

白露被他的眞誠深深地感動了,在這裡,有誰會像他這樣真正的關心自己呢?

「竹均,離開這兒,我們一起去找尋真正的生活!」

一種愛的力量,使白露得到了勇氣,她要離開這繁華的世界,去找尋自由的生活!她終於肯定地點頭了。

美麗的願望快將實現,達生和白露歡欣地携着手走出餐室,野外的空氣顯得更清新了,黄浦江上,水色生春,似乎也在慶幸一個生命的重生!

達生帶着愉快的心情囘到農塲,他把這個驚人的消息吿訴了叔叔嬸嬸,小東西聽到了,歡喜得流下淚來,她雖然幼稚,可是她是那麽的愛護着她的救命恩人!

爲了白露的生活,達生又立刻發了個電報到北方農塲去,要求給她找個職業,囘電很快便來了,事情是那麽的順利、美滿!

第二天,他趕到旅舘,興奮地推門進去。

「竹均。我吿訴你一個好消息!」可是他怔住了,原來喬治正在醜態百出的跪在白露面前求婚。

「噢,對不起!」他尷尬地想退出去。

「不,達生,你來得正好!快把窗戶打開,換點新鮮空氣!」

白露乘機把喬治打發走了,她舒了口氣。

「哦,這個寶貝總算走了,達生,你剛才說什麼?」

達生掏出那個電報,「竹均,你看,這是北方來的囘電,我已經替你找到了職業,以後我們可以在一起工作了!」

可是出乎意外的,這個消息却使白露大大的失望了!一個陷進了苦海的人原是難得超生的,一種莫名的魔力在拖她走向死亡,舒適、享受、物質的引誘,使她僅有的一點勇氣消失了,「職業?我吿訴你,我不會做事!」

達生被她冷淡的神氣呆住了,痛苦地望着她,這時門外一陣騷擾,黄省三竄了進來,福升跟在後面漫駡,要趕他出去。

這一幕殘忍可怕的事實,又在白露的心靈上起了重重的打撃,她給了他一張五元鈔票,讓他走了,囘頭對達生說:

「你看見了,這就是做事情的人,他做了五年啦,到頭來連飯也沒有得吃,你難道要我也學他?」

「這當然不能這樣比嘍!」

「不能跟他比,那麽跟你比,請問,你又有什麽出息呢?」

這冷酷無情的譏諷,刺痛了達生的心,他再也受不了這樣的侮辱,抑住了氣,站起來。

「你不必這樣笑人,我只問你一句話,你到底願意不願意?」

「哈哈⋯⋯你還不懂嗎?我從來也沒有說過我願意呀!」

「好,算我瞎了眼睛,看錯了人,我⋯⋯」

達生一氣而走,白露的心裡痛苦不堪,她對自己的行動也覺得茫然不解,她頹喪地倒在床上苦思。

潘經理來了,後面跟着李石清,一手挽了公事包,大搖大擺的走進來,一副襄理面孔,潘經理看在眼裡很不舒服。

「襄理,請坐吧!市塲上今天有什麽事嗎?」

「怎麽沒有?⋯⋯」李石清侃侃而談,其實潘經理早已知清得清清楚楚,只是故意讓他先得意一番,而後冷冷地說:

「李襄理,現在我手裡這些公債是一筆錢嘍,這點賺頭已經是足夠還金八爺的欵子了吧!」

「我估計還有富裕!」李石清一本正經地點着頭。

「好極了,現在你想我還怕不怕有人跟我搗蛋?」他的話愈來愈不對勁了,李石清漸漸感覺到有一種不平凡的變動就要爆發了。

「經理,你這是何苦呢?聖人說小不忍則亂大謀!」

可是這些話在得意的潘經理心裡,是不會發生任何效果的,他一陣冷笑,由身上掏出一個封套。

「李先生,這是你的薪水清單,襄理你只做了一天,可是我還是跟你客氣一點,支給你一個月的薪水,除了你預支的二百五十元,還剩下廿五元,請你收下!」

彷彿一個晴天霹靂,李石清呆住了,可是他知道陰謀的力量已經過去,爭論也是沒有用,心裡一橫,「好,拿來吧!」他狠狠地走到門口,囘過頭來,「姓潘的,我認識你了!」

潘經理大笑,走進白露的房裡去,他覺得今天做了一件痛快的事,把這個可惡的像伙開除了,而且自己手裡的公債又穏定地上漲着,百萬富翁的日子就在眼前了。

「露露,一會兒我帶你出去痛痛快快地玩一下!」

「好啊!」白露陪笑說,可是她的笑容掩不住心頭的創傷!

白露跟着潘經理一班人來到舞廳,舞廳裡擠滿了人,在盡情地狂歡,盡情地陶醉,她今天的心情沉重極了,一杯杯的酒往肚裡倒,她醉了,一會兒狂笑 一會兒嘴裡喃喃自語,身子漸漸地支持不住,終於倒了下去,可是狂歡的人儘是盡情在狂歡,沒有人關懷她,也沒有人看見她,她踉蹌地來到電梯口,電梯司機平淡地把她扶送囘去了。

白露倒在床上,心裡煩燥,伸手去按鈴叫福升,可是很久還不見有人進來。

原來福升正被黑三他們包圍着在盤問小東西的下落,他急得滿頭大汗,可憐巴巴地哀求着。

「他媽的,你再不說,打死你!」黑三一個眼色,打手上前去揑緊福升的𩓐子,嚇得他面無人色,連連地叫饒。

在威迫利誘下,福升終於被迫說出了農塲的地址。

「好,去吧,要是那兒沒有這個農塲,你可小心點兒!」黑三一揮手。

福升狼狽地來到白露房裡,心裡矛盾得很。

「你怎麽搞的,我按了半天鈴還沒有人應,你跑倒那兒去了?」

「我⋯⋯我想請問你,小東西是不是在方先生的農塲裡?」

「幹什麽?你問這什麽意思?」白露發覺他神色不對。

「我⋯⋯我說出來了,我給黑三迫得沒有辦法啦⋯⋯」

「啊?」這一下,可把白露的醉意嚇醒了,她立刻起來穿衣服,「少在這兒嚕囌了,快去替我叫一輛汽車來!」

「是!」福升急急退去。

黑夜的公路上,一輛汽車在向農塲疾駛。

這時,農塲裡,夜色朦朧,黯淡的月光下,達生獨個兒在院子裡徘徊,他怎麽也睡不着,他在想白露前後反覆的情緒,他不明白,為什麽一片眞撃的同情,竟換得了奚落與侮辱,為什麽?⋯⋯他又思量着叔叔的話:

「達生,我勸你還是死了這條心吧,我早就說過,像她這樣的人,一時要改變過來是不容易的,這也不能怪她!」

叔叔的話是出於真誠的勸告,可是,他又怎麽能忘情於她呢,他的心裡痛苦極了。

突然,一陣急促的門鈴聲,白露來了,她慌張地來報吿黑三的消息,說不定黑三會馬上派人趕來的,在驚惶恐懼中,小東西嚇得哭了起來,還是叔叔比較鎮定,他要白露和小東西馬上去躲起來,又叫達生不要害怕,等會兒如果真有人來,由他出去應付好了。

一切安排妥當,天邊巳露出了曙光,農塲裡一片寧靜,果然,外邊來了一陣聲勢洶洶的打門聲。

「喂,你大清早的吵什麽?」叔叔鎮定地問。

「我們來搜人有個小姑娘藏在你這兒,請你交出來吧!」

「搜人?沒這麼簡單吧!」

「好,就給你簡單的瞧瞧吧!」黑三一聲命令:「進去!」一陣哄動,門給撞開了,他們一擁而入,四下裡搜查起來,這時白露和小東西躲在鷄棚裡,被鷄尿味燻得很難受!

黑三等搜了一陣,搜不到人,沒好氣的吆喝着:「走吧!」又囘頭對達生說:「嘿,今天算我們倒霉,饒過了你們,可是姓方的,你小心點兒,我不是好惹的!」

他們走遠了,大家才鬆了口氣,小東西爬了出來,含着淚說:「我真謝謝你們,你們救了我,我⋯⋯」她對這一班善良的人,感激得哭起來了,在她小小的心裡,覺得白露眞是太偉大了,她唯一能夠報答的,祇有祝禱她的恩人早日脱離這個魔窟似的旅舘生涯。

斜陽西照,天空上彩雲朵朵,這是個美麗的黄昏,達生和白露携着手,在農塲外的草坪上散步,顯然他們已經恢復了感情了。

溪水緩緩地流着,晚風兒輕飄,他倆躺在草坪上,靜靜地仰望白雲片片,被抑制着的情感又禁不住復燃了。

「竹均,跟我走吧,走到北方去吧!」

白露望着達生很久,這才吐出了心底的願望,「我願意離開這兒!」

一切的氣憤、怨屈,都被這輕輕的諾言消散了,達生的眼前重又展開了光明的希望。

「好,我送你囘去,順便我去定車票!」

白露囘到旅舘裡,她的心情已經不同往常了,她把窗戶全都打開,深深地吸着新鮮的空氣,心裡說不出的舒暢愉快。

可憐這片刻的寧靜,是那麼的短促!

門開了,福升又鬼鬼祟祟地走進來,手裡拿着一叠帳單,「陳小姐,這些帳單請你過過目!」

「又是帳單帳單,這些日子難道還沒有結清⋯⋯你不要拿給我看,我懶得看!」

「可是不給你看又給誰看呢?」

「潘經理難道不管了嗎?」白露原是隨便地問着。

「對了,他連自己也沒法管呢!」

「你說什麽?」她猛的囘過頭來,驚慌地問。

「你難道眞的不知道?潘經理靠不住啦,他做的公債投機,在一晚上就全垮了!」福升走到窗口。

「陳小姐,你來看看,這麼多人要提存欵呢,他的銀行也保不住了!」

白露往下一望,祇覺得天旋地轉,啊 這不幸的日子終於到來了。

銀行門前擠滿了人,大叫大嚷着。

經理室裡,潘經理緊張地在打電話,可是每一個消息都帶給他更多的失败,股票被金八爺操縱了,狂漲猛跌,潘經理終於慘敗了,他放下電話,頹喪地倒在沙發上。

門開了,孫主任拿了大豐大樓的買契進來。

「潘經理,如果你同意的話,就請簽個字吧!賣價扣去了你上次的押欵外,我們公司還要付給你二十五萬元,那麼你的大樓就算賣絶了!」

當然,在這個局面下,除了簽字,還有什麽辦法呢,不過他心想至少這二十五萬元現欵,還可以拿來救一時之急,誰知道他拿到的是金八爺的一張大豐銀行的支票,原來金八爺就是這地產公司的董事長。

「啊!」他怔住了,口裡吶吶自語:「完了,什麽都完了!」他望着孫主任出去,惘然若失的不知所措了。

門又輕輕的開了,一個人揚揚得意地溜了進來。

「誰?」他心驚肉跳,神魂不定地抬頭一看,原來是前天被他開除了的李石清,他曾經覺得是一件痛快的事,而今却又似乎於心不安了。

「⋯⋯我給你這個流氓耍了,我只是窮,可是你叫一個更大的流氓耍了,他却要你的命,哼!你侮辱我,你還駡了我!哈,哈⋯⋯現在我快活極了⋯⋯」李石清瘋瘋癲癲的駡着,潘經理受不住衝了過去,「我⋯⋯我先宰了你再說!」

冷不提防李石清把門一開,提欵的人眼看就要擁進來了,潘經理心裡一急,開了邊門就逃。

他失魂落魄地來到白露房裡,拿起酒來猛飲,他忽然靈機一動,要求白露爲他犠牲色相,去向金八爺說情。

「哼,卑鄙!無恥!」白露氣極了。

正在這時,達生興奮地進來,他把白露拉到房裡,高興地說:「竹均,車票買好了,明天早上就動身!」

「哦,原來你想走!你不能走!」潘經理站在門口望着他倆。

「爲什麼?我有我的自由⋯⋯」白露堅决得很。

「露露,你不能走,特別是現在,我正需要你,你不能見我這樣死去,我們總有一些感情的⋯⋯再說,這些日子,我很對得起你⋯⋯」

白露沉默了,她的心開始紊亂,她矛盾極了。

忽然,顧八奶奶、胡四帶着債主進來了。

「他果然在這兒,你這個大騙子!」顧八奶奶一陣哭鬧,債主們上前把潘經理拉了走,她和胡四緊緊地跟在後面出去。

白露望着他們發呆,達生本來滿腔的高興,這時忽然發覺白露的神色異樣了。

「竹均,怎麼啦?不要想了,反正我們明天就一塊兒到北方去了!」

「北方?」她响往地唸着,又苦惱地搖搖頭,過去的榮華,遙遠的美景・跟這眼前凄凉的殘局,把她的神經攪亂了,剎時間,她好像失去了一切的勇氣,準備向命運屈服了。

「你去吧!達生,謝謝你的誠意,如果方便的話,把這張車票送給小東西,你把她帶走吧!」白露把手裡的車票交還給達生。

達生愛憐地望着她,作最後一次的哀求,「竹均,你跟我走吧!我知道你是愛我的!」

錯綜的情緒交熾在她的內心,她竭力地抑制着,故意用冷酷的語氣搖頭說:「不,我已經决定了,我不能走,你離開這兒吧,我不願意再看見你!」

達生樂於在痛苦中絶望了,「好吧,我走了,竹均,我們再見!」達生頭也不囘,快步走了出去。

白露在洋台上,望着他的背影在黑夜中消失,她百感交集,淚不自主的湧了出來,她沉重地坐下來,以憐惜的目光環視着房内華麗的陳設。

門突然推開,黄省三幽靈一般地走了進來,他窮得瘋狂了,不顧一切的指著白露痛罵,說她是一個沒有靈魂,不知廉恥的人⋯⋯這些話,對正在傍徨迷惘的白露,好像是一道催命符。

白露毫無反應的囘進房去,取出了一切所有的現鈔。

「黃先生⋯⋯你說得對,把這些拿去吧,你有老婆兒子,你應該好好地活下去!」

黃省三呆滯地捧着錢出去了。

白露鎖上門,拉上了窗簾,她喝盡了瓶裡的酒,一切的煩惱悲苦,這時似乎都已平伏了,她麻木地坐在沙發上,拿起安眠藥來,一片片地呑下去⋯⋯

太陽出來了,暗無天日的臥室裡靜靜地躺着白露,有誰想到呢?這麽年輕!這麽美麗!可是她已經厭倦了生活,對這個人生無所留戀了。

遠處的郊外,汽笛聲响着,列車正向着遙遠的北方邁進,車廂裡有一對年青的男女,正在憑窗眺望,面露惆悵,他們深深地繫念着一個被環境呑噬了的純潔靈瑰! ——完——

日出

片中主要人物素描

方達生⋯⋯傅奇飾

陳白露從前的「朋友」,一個大學畢業生,剛從北方回到這個大城市,想不到他從前的竹均却變成了今日的陳白露,他本性純樸,看不慣白露過着糜爛的生活,他滿懐美麗的遠景,要白露跟他到北方去,結果,他去了,帶的可不是白露,却是小東西。

福升⋯⋯唐納飾

陳白露住的那家旅舘裡的茶房,職位雖是低微,表面上帶着謟媚卑屈的神氣,可是,個性却是狡猾而奸詐的,他深知道白露的弱點,不怕你高聲呼喝,背地裡他可拿住你的痛脚,使你不能不聽他的話,見高就拜,見低則踩,這是這類人的特性。

張喬治⋯⋯洪亮飾

借用陳白露口中對他的介紹:「他是此地的高等出產,一個外國留學生,他說他在外國是什麽博士碩土⋯⋯囘國來聽說當過科長,口袋裡很有幾個錢!」因為他那幾個錢,白露便得應酬他,可是他却也不笨,真要他出錢時,他便會打個哈哈溜走了。

李石清⋯⋯金沙飾

大豐銀行的職員,他狡猾逢迎的本領使他陞為秘書,繼陞為襄理,他極力做效他心目中大人物的氣魄,却始終掩飾不住自己的寒酸相,他永遠偷偷望着別人的顏色,順從地笑着,但在他這種笑容後面,却蓄滿了他在人生所遭受的羞辱、窮困和辛酸。

潘月亭⋯⋯李次玉飾

大豐銀行的經理,一個經營投機專業的冒險者,他的社會地位雖然不錯,但却鬥不過在背裡翻天覆地的金八爺,他的一切都建築在冒險上,一旦投機失敗,他的一切也就完蛋了,陳白露目前是靠他接濟供養的,後來他垮下台,陳白露也就跟着完了。

陳白露⋯⋯夏夢飾

一個長期住旅舘的女人,年輕、美麗,但環境迫使她過着夜夜笙歌的生活,她便成爲所謂交際花的人物了,她愛生活,但又厭惡生活,她認定會己所習慣的種種生活方式,是最殘酷的桎梏,她試着逃出這網羅,却始終逃不出,結果還是演出悲劇收塲。

顧八奶奶……馮琳飾

一個有錢的孀婦,年紀不輕了,可是打扮得妖裡妖怪,滿臉胭脂粉,俗不可耐,人家說她老來俏,她還以為人家在稱讚她,她愛笑,笑起來自以爲很美,可是見她笑的人却祇感到她底醜態,胡四是她的「面首」,就因爲她有錢,人家還要奉承她哩!

胡四⋯⋯喬莊飾

顧八奶奶的「面首」,舊社會大都會裡的人渣,打扮不下於女人,眼睛永遠做着黯然消魂之態,他不大愛笑,彷彿很憂鬱,不大講話,但偶爾冒出一兩句,可嚇得舉座失色,因爲誰也想不到在這樣一副美麗的面形下會藏蓄着這麽多醜惡的思想和感情。

黃省三⋯⋯孫芷君飾

大豐銀行的小職員,經年的憂鬱勞碌,迫得他近乎一個衰弱的老人了,他胆小而又非常神經過敏,連笑起來也暴那樣悽慘的,他自卑,不自信,甚至於疑心連自己的聲音都會便人不耐,他被裁撤了,殘酷的現實迫到他神經失常,而至毒死心愛的孩子。

小東西……樂蒂飾

一個剛到城市不久的女孩子,瘦弱而又胆怯、黑三迫她和金八爺一塊睡,她逃了出來,給陳白露收留了,福升叫白露別多管閒事,但白露却管上了,方達生也喜歡她,把她帶到農埸,逃出了黑三的魔掌,終竟跟達生去過美麗健康的生活了。

黑三⋯⋯侯景夫飾

一個地痞流氓,舊社會都市裡的副產品,他靠着金八爺做靠山,為非作歹,無所不為,手裡有「傢伙」,吃的是賣命飯,跟地面上的人都有往來,小東西是他拿來巴結金八爺的禮物,却想不到給她溜走了,他到處追尋,想不到陳白露會跟他作對。

鄉下的早晨

(“日出”插曲)

陶知詞

于粦曲

輕鬆.俏皮

(女)嘿 東邊出來個大呀麼大太陽啦 得兒喂 (男)面邊走來位

早上的太陽晶呀麼晶亮亮啦 得兒喂 鄉下的姑娘

好呀麼好姑娘嘛 得兒喂 (女)一樣的太陽是早呀麼早上的好囉

情呀麼情意長嘛 得兒喂 我願一輩子鄉呀麼鄉下住哩

得兒喂 (男)一樣的姑娘呀麼鄉下的強哪 得兒喂

得兒喂 永遠和你曬呀麼曬太陽呀 得兒喂

(合)我們要愛惜這好時光 我們要愛護這好地方 (女)我願一輩子

我們要愛惜這好時光 我們要愛護這好地方 (合)我們一輩子

鄉呀麼鄉下住哩 得兒喂 (男)永遠和你曬太

鄉呀麼鄉下住哩 得兒喂 (合)永遠一起

陽 曬呀麼曬太陽

醉舞曲

興奮地

(“日出”插曲)

日出

。電影小說。

上海北火車站列車徐徐地駛進了月台,旅客紛紛下車,年輕的方達生提着皮箱,從人羣中走出來,他在北方唸了四年書,畢業後又在那邊做事情,今天他第一次囘到這濶別了五年的東方大都市。

達生沒有父母,叔叔嬸嬸便是他最近的親人,他們在郊區經營着一個小小的農塲,一對老夫婦爲人樸實、忠誠,對達生更是非常的疼愛關懷,今天叔叔親台到車站來接他,叔侄兩人見了面,緊緊地握住了手,半天才說出話來。

達生和叔叔一路上歡欣地談着,囘到家裡,看見了叢翠葱綠的農圃,景色那末可愛,他的心裡給逗起了一幕幕美麗的囘憶,在這裡,他曾經有過一段歡樂的童年。

嬸嬸忙着在爲他佈置床舖,預備晚飯,達生和叔叔坐在屋外閒談。

「叔叔,我想跟你打聽一個人,從前住在我們隔壁的竹均,她是不是還在這兒?」

原來他這次千里迢迢歸來,除了省候叔嬸外,還要尋找一個失去了音訊的幼時小情侶——竹均,一個天眞、美麗、純樸的女孩子。

叔叔曾經爲他打聽到了竹均的地址,可是一直不敢告訴他,爲的是她已經變成了一個不平凡的女人了。

「唉,分開這麽久,見了面也許不認識了,我看你還是不必去找她了!」

「爲什麽⋯⋯難道她已經結了婚,嫁了人?」達生露出了失望的神情,叔叔見狀不忍,終於拿給他一張地址。

「喏,這是我以前給你打聽到的,現在可不知道她有沒有搬家呢?好像是還未結婚吧!不過⋯⋯她的名字已經不叫竹均了,聽說叫什麽陳白露。」

「噢!」達生接過紙條,他的心開始沉重了。

黃昏時候他按着地址去找竹均,那是一所富麗堂皇的豪華大旅舘,他疑惑地走了進去,只見大廳裡面擠滿了人,門口掛著擴張誌喜的彩牌,一個濃粧盛服的女郎正在那裡剪彩,達生不暇細觀,匆匆來到旅客姓名表前査看,果然,陳白露三個大字出現在六〇二號上。

他興奮地來到六樓,臉上顯得有點緊張,茶房福升,對他上下打量,好像不相信他有資格結交這位大名鼎鼎的交際花。

「不對吧,恐怕你弄錯了吧?」

「我認識陳小姐的。」

「哦,你跟陳白露是認識的!?她出去了,要天亮才囘來,你要見她,就在裡面等着吧!」

儘管福升是這樣輕蔑地奚落他,達生還是耐着性子要求他設法找到白露。

「好了好了,給你打個電話吧,人在不在我可不保險!」

沒想到在電話裡,白露却立刻要見他,福升擱下電話,對達生一揮手,「陳小姐關照我陪你下去,走吧!」

「我看還是請她上來吧!」達生希望和她單獨的談談。

「唉,你真不識相,人家陳小姐今天在下面剪彩,多少塲面上的人都到齊了,她怎會跑來陪你呢!」

達生被他說得好生沒趣,只好跟在他後面走了下去。

大廳裡金碧輝煌,擺滿了酒席,白露和顧八奶奶、胡四等坐在一桌,音樂聲起,她儀態萬千地走上台去唱歌,福升領了達生進來,在顧八奶奶身旁坐下,達生望着台上一怔,想不到他剛才看見的濃粧艶抹的女郎,正是他日夜懷念着純潔樸素的竹均,他的心裡起了一陣痛苦的痙攣。

白露唱畢,在一陣掌聲中走下台來,她看見了達生,過來熱烈地招呼他,並與顧八奶奶介紹說達生是她的表哥。

達生呆望了好久,才輕輕地喚了聲「竹均!」他覺得今日相見,情景全非,兩個人默默無語的相視了一囘。

「達生,幾年不見,你一點也沒變!」

「幾年不見,你却變得很多!」他說這話時帶着感慨的口吻,可是白露只是淡淡地笑了笑,「是嗎?」

今天是顧八奶奶的豪華酒樓擴充開幕誌喜,白露週旋應酬,酒喝個不停,達生眼看這充滿了虛僞、謟媚的紳士禮節,顯露出厭惡,他幾次想離去,都被白露留住了。

夜深酒闌,賓客散去,白露帶着他囘到旅館房裡,疲乏地把自己的身子往沙發上一倒,福升陪着笑臉跟了進來。

「陳小姐,你一晚上不在家,來的客人可眞不少,劉處長、李五爺、陳主任、方科長都來過,還有金八爺也來電話,說請你到倶樂部去玩玩,我看呀,別人都無所謂,金八爺那邊,你是不是要去敷衍一下?」

「知道了,我自己的事自己會管,你下去吧!」白露厭煩地說。

「是,是!」他走了幾步,又停住了,「陳小姐,這位先生,今天就⋯⋯」

「你也不用管,這位先生是我的表哥,他一會兒就睡在這裡,你替我在隔壁再開個房間好了!」

「是,是!」福升走了,房裡剩下了他們兩個人。

「竹均,我真想不到,這幾年來,你居然會變⋯⋯」

「竹均,竹均⋯⋯彷彿多少年沒有人這樣叫我了,達生,你再叫我一遍⋯⋯」白露囘味無窮地吶吶自語。

天眞純潔的往事喚起了他們的囘憶,在這靜靜的夜裡,正是話舊的良宵。

驀地裡,門被推開了,張喬治搖搖幌幌的進來,走到白露身旁,「哦,我的小露露,So beaubiful, so charming!」他閉上眼睛,背詩歌似的,「美!美極了!你簡直是上帝的大傑作,這個世界上只有陳白露才配得上我張喬治,小露露,你可知道我爲什麽來嗎?」

「難道你要跟我求婚?」白露訕笑着打趣他。

「Ok,你真聰明,你怎麽把我的心事都透了!」他瘋瘋癲癲的滿口醉話,七歪八斜地幾乎跌倒地上,白露叫福升把他扶了出去。

「這傢伙是誰?」達生不高興地問。

「此地的高等出產,他說他在外國是什麼博士碩士的一大堆,囘國來聽說當過科長,口袋裡很有幾個錢!」

「可是你爲什麽跟他這麽親近?你不覺得他討厭嗎?」

「我不是對你說了嗎?他口袋裡有錢!唉⋯⋯有錢,自然可以認識我,他曾追求過我一個時期的!」

這一套理論,純樸的方達生一時理會不了,他望着白露,想說什麼,可又無從說起。

門又開了,顧八奶奶旋風似的跑了進來,後面跟着胡四和潘經理。

「露露,你的潘經理來了!來,我們來上八圈吧,你跟你表哥說完了沒有呀?」白露雖然心裡不願意,可是又不便推却,終於只好答應了,她抱歉地對達生說:

「達生,你去休息吧,明天我們再談!」

達生來到隔壁房裡,站在洋台上,外望一片茫茫夜色,心裡惆悵不已,他倒在床上,看見對面壁上掛着一幅風景油畫,畫裡的田園景色,引起了他的囘憶。

往事依稀,他彷彿和竹均在竹林裡嘻笑追逐,他們拔了兩株小竹子,跑囘來種在庭院裡,各人刻上了名字,一枝叫「達生」、一枝叫「竹均」,看誰的長得高⋯⋯

時光荏苒,兩株竹子長高了許多了,他們比較着高低,「竹均,達生,我們永遠在一起!」達生指着兩枝竹深情地說。

竹子又長高了,那是五年前他去北方的前夕,他們在這竹子前話別,情人別離,依依難捨,「再見了,竹均,以後我們通訊吧!」他邊走邊囘頭,只見她含淚站在那兒揮手⋯⋯

牌聲、京戲聲、嘻笑聲,從洋台上傳來,他醒悟過來,多麽清楚的往事,瀝瀝如在眼前,他深深地嘆了一口氣。

第二天,達生起床時,白露還剛睡下,他感到失望,更覺得無聊,他不想再等,留下了一張字條便走了。

大都市又充滿了喧擾,人們在開始為生活忙碌了,大豐銀行的辦公室裡,潘經理正在愁眉苦思,他見李石清進來,焦急地問:「金八爺那邊去過嗎?」

「去過了,我跟他說銀行正在蓋大豐大樓,資金一時週轉不開,所以請他老人家幫幫忙,暫時不要把存欵提走,可是他說有欵一定要提,緩一二天倒可以,潘經理⋯⋯我看八爺這筆欵子不小,很難對付!」

「知道了,你走吧!」

李石清望着旁邊坐着的孫主任,鬼鬼崇崇地出去了。

道裡潘經理和孫主任簽好了合同,為了應付金八爺的那筆存欵,他不得不把未蓋好的大豐大樓抵押了一筆鉅欵——一百二十萬元。

「孫主任,這件事對銀行的信譽影响很大,請你千萬替我保守秘密!」

「當然當然,我决不會在外面聲張的!」

潘經理客氣地送孫主任出去,晚上又特地在豪華酒樓備酒請他,表示謝忱。

達生一晚上沒有好睡,囘到農塲,萬念俱灰,他悶悶不樂地坐着,叔叔在勸慰他。

「我一向不肯講出她的事,就是怕你聽了心裡難過,現在見了面也好,我看你就不必太認真,把她忘掉了吧!」

正在這時,忽然聽到汽車喇叭聲,達生往外一望,驚喜得跳了起來,「竹均⋯⋯她來了!」

原來白露醒來,知道達生已經走了,特地趕來看他的。

他們在農塲裡慢步走着,漸漸地來到了舊遊之地,看見那兩株竹子已經長得很高很高了,上面刻着的名字,却還隱約可見,想起孩子時候的情景,兩個人相對而笑了,白露笑得更是天眞爽朗。

「竹均,我好像現在才看到從前的你!我奇怪⋯⋯」達生說了半句,忽然感觸地沉默了。

「你說下去呀!」

「我⋯⋯我奇怪你為什麼會變成這個樣子⋯⋯昨晚的你,簡直不是我所想念的那個人,你整個兒變了⋯⋯」達生邊說邊望着白露,「竹均,我看不下去你這個樣子,我覺得你這種生活是不名譽的!」

「達生,你真是個書獃子⋯⋯也許,你對於名譽的看法,跟我有些不同,不錯,我要錢,可是我的錢是我犧牲了最寶貴的東西換來的⋯⋯」

「你⋯⋯你怎麽現在會一點顧忌也沒有,一點羞恥心也沒有?」

白露見他緊張的樣子,忍不住笑了,「你還是個小孩子,我不跟你談了⋯⋯」說着她站了起來,其實她是不願意提起她心頭的創傷,她說她有事要走了,臨行時,她殷勤地對達生說:

「明天中午我等着你,你一定要來的!」

白露囘到旅舘,匆匆上樓,房門口突然來了一個小女孩,她慌張地竄跑,撞得白露一個滿懐。

「怎麽,你這小東西,你怎麽亂撞呀?」

「哦,對不起,後面有人追我,你救救命,把我藏起來吧!」小東西驚恐地哀求着,白露見她實在可憐。

「好吧,你跟我進來!」

白露不知道是怎麽囘事,小東西戰慄地向她訴說:

「我本來住在鄕下的,爸爸媽媽都死了,黑三把我帶出來,說給我找事情做,誰知道前天晚上,他要我跟一個胖子睡在一起,我不肯,他就把我關起來,打我,我實在受不了,偷偷地逃了出來⋯⋯」

正在說時,福升推門進來,一眼瞥見了小東西。

「咦,她在這兒?」

「怎麽,你認識她?」白露奇怪地問。

「怎麽不認識,這個小雜種,胆子可眞不小,聽說她打了金八爺一巴掌。」

原來她所說的那個胖子就是金八爺。

「眞的?打得好!打得痛快!」白露狂笑起來。

福升驚惶地勸她:「陳小姐,我看你還是乖乖的把她送走吧,要不,吃虧的還是你自己,金八爺是不好惹的!」

「你少嚕囌,出了事,我一個人担當!」白露氣憤地說着,恰好潘經理進來了。

「露露,你害得我打了好幾個電話,今天我請客,你快點打扮打扮,我們要早點去的。」

「嗯,我也正要找你呢,你看這個小姑娘怪可憐的,你幫幫忙!」

「可以可以!」潘經理一口答應,可是當他知道這件事牽涉到金八爺的頭上時,他可怔住了。

「露露,不是我不管,是我不能管,你知道金八爺這傢伙很霸道,我自己又有許多事要求他幫忙,是不能得罪的!」

這時門外一片嘈雜聲,黑三正在率衆搜查,他來到六〇二號門口喝着:「去,進去看看!」

打門聲起,白露緊張地把小東西藏入了衣櫃裡。

「露露,你還是少管閒事吧!」潘經理惶恐地哀求着,可是白露堅决不肯,她鎭靜地坐在沙發上,「誰呀?進來!」

黑三帶了人一擁而入,正要動手。

「站住,誰叫你們進來的?搜什麽?我這裡要烟土有烟土,要手槍有手搶,一點兒也不含糊,你們說,要什麽?」

門口的人被嚇住了,黑三陪笑着向白露解釋,說是金八爺的事,要她幫幫忙,把小東西交出來。

「那好極了,剛才金八爺叫我吿訴你們,叫你們滾開,金八爺就在裡面呢!」

可是黑三那裡肯相信,他狡猾地一味往裡面走,「哦,那我去見見他!」

白露正在束手無策,緊張不堪的當兒,房門突然開了,潘經理走了出來,一本正經地對着黑三,「你們吵什麽?八爺剛睡着,你想幹什麽?」

黑三一怔,「潘經理,你也在?」

「我跟八爺一起來的,要不要叫他起來給你看看!」

「不,不!」黑三這才連聲道歉,卑躬作揖地退了出去。

白露見他們走了,鬆了一口氣,得意地笑了起來,可是潘經理却滿懷心事的連連搖頭,「荒唐荒唐,說不定會闆下大禍!小姐,我們該走了吧!」

第二天早晨,白露正在酣睡,小東西獨個兒站在洋台上,仰望天空中的白鴿,怡然自得,誰知道達生突然開門進來,嚇得她魂不附體的直往房裡逃,口裡喊着:

「陳小姐,快救命呀!」

白露被她叫醒,也慌張地坐了起來,向洋台望去,這才笑了出來,「哎喲,你真把我嚇死了,達生,進來坐吧!」

「小東西,別怕,他是方先生,不是壞人,是頂好的好人!」

白露吿訴達生,她是一個可憐的孩子,受人家欺侮逃了出來,「這孩子怪有趣的,你跟她談談,我一會兒就來!」

白露去試新裝,留下達生和小東西在洋台上,他們談得非常的有勁。

「什麽事這樣開心?瞧你們這一對孩子,真像是兄妹倆!」白露囘來時,見他們笑得那麽歡欣。

「我倒眞喜歡有她這樣一個妹妹,那麽天真,那麽聰明!」

於是白露正經地和達生商量,她說這旅舘裡人多,環境又壞,不是小東西安身之處,要替她想個辦法才好。

「我囘去跟叔叔商量一下,把她帶到農塲裡好嗎?」達生也非常關懷她的安全。

「達生,事不宜遲,你還是趕快把她帶走吧!」

那知福升正在一角,全都聽到了,「陳小姐,你預備把這個丫頭帶到那兒去?我勸你別找麻煩了,囘頭事情鬧大了,不好辦!」

「只要你不講出去誰會知道?」白露從口袋裡掏出幾張鈔票給他,福升不好意思地接過來。

「你⋯⋯你這是幹什麽?我不是這個意思,我是給你提個醒兒,怕囘頭出去,給他們碰到!」

在福升的望風掩護下,達生帶着小東西偷偷地走了,白露望着他們出去,好像了却一椿心事,舒了口氣,囘進房去,電話鈴晌,她去接聽,是潘經理打來的,他在電話裡說話很慌張,他說他失落了一份重要的合同。

原來他昨天跟孫主任簽訂的那份大豐大樓抵押合同不見了,他在辦公室裡神色不安地到處翻尋着,寫字枱上弄得亂七八糟。

門外,李石清鬼鬼崇崇地在偷看,他暗自得意地輕輕推門進去,「潘經理!」

潘經理被他一怔,「誰叫你進來的,有事嗎?」

「沒有什麽事⋯⋯你在找什麽?要不要我來幫忙找?」

「你不曉得的,你出去!」

「是,是,不過⋯⋯我昨天倒是拾到一份東西,不曉得是不是你要找的那個?」說着他神秘地從懷裡掏出那份抵押合同,潘經理接過來一看,大驚失色。

「你⋯⋯怎麼會在你這兒?」

「經理,你放心!就是我一個人翻了一翻,沒有旁人知邊的!」李石清一臉的奸笑,可是潘經理也很快地把自己鎮靜下來了。

「石清,你請坐,現在我們是同一隻船上的人了,應該好好地合作!」

所謂合作,原來就是在李石清的要挾下,潘經理客氣地邀請他當了銀行的襄理,這樣,一件嚴重的事情就輕鬆地解决了。

潘經理走後,李石清慶幸着自己陰謀的成功,狂喜地坐到經理的座位上,正在神氣活現的擺着架勢,經理室的門忽然開了,被辭的小職員黃省三闖了進來,李石清吃了一驚。

「潘經理,你做做好事,潘經理⋯⋯」他一味地向李的座處拱手。

「黃省三,你瘋啦,你看看我是誰?我是李襄理!」

「噢,李襄理!」他抬頭望了望。

這個可憐的黃省三,他曾經在這銀行裡辛辛苦苦地做了五年,一點也沒有錯,却被裁撤去了,他家裡有妻子,有孩子,都等着要活!他向李嚅嚅地訴着苦。

「得了得了,我知道你是個好人,你安份守己,可是我吿訴你,這個世界不是替你這樣的人預備的,走,走!」

李石清不耐煩的站起來,黃上前去哀求,被他一手推倒在地上。

這一晚,潘經理又在大大的請客,白露囘到旅舘已是天亮了,她想起達生,更關懷著小東西,决定去看看他們。

清晨的陽光照射着大地,田野上,農夫們辛勤地勞動着,嬸嬸在打掃鷄塲,小東西踩着水車,快活地口裡哼着小調。

叔叔嬸嬸都喜歡小東西,雖然他們也躭心着也許會招來麻煩,可是對於一個已經逃出了魔窟的弱者,又怎忍再推她到絶望的路上去呢,他們决定冒險收留了她。

白露來到樹蔭下,還遠望着這些勞動的人們,心裡起了一陣莫名的感觸。

「咦,陳小姐來了!」小東西飛奔過去,滿臉高興的迎接她,白露看見叔叔嬸嬸,對他們的幫忙,非常感激。

「小東西躲在你們這兒,添很多麻煩了吧!」

「沒有沒有,我們都喜歡她!」

白露談了一會,請達生出去吃飯了,小東西依戀地向她揮着手,「陳小姐,等會兒你再來!」

他們來到江畔,走進一間面江的餐室裡,吃完了飯,這時餐室裡靜靜的只有他們兩個人,他們憑欄而望,悠悠的江永綴着點點的帆影,這是他倆相見以來,第一次得到了眞正的談心機會,白露在達生關切的追問下,終於傾吐了五年來生活的滄桑變遷。

原來她的父親早就死了,家裡沒有人賺錢,這是達生早已知道的,後來母親又害了重病,家裡更窮得連飯也沒得吃,因為付不出房錢,被房東趕着搬家,她跟母親搬到了一間小茅屋裡,母親終於在貧病交迫下與世長辭⋯⋯

白露說起當年坎坷往事,一陣辛酸,達生看見她滴下淚珠來,急取手帕交她拂拭了。

「從此,我舉目無親,一個人孤苦地為了生活去找工作,可是要找一個正當的職業實在不容易,我終於被人介紹到一所舞廳去當歌女,起先我還不願意,後來慢慢的也就習慣了⋯⋯」

「⋯⋯舞塲的經理賞識我 我便由歌女下海做舞女,整天週旋在舞客中間,我學會了喝酒、抽烟、應酬,不久我就紅了起來,認識了更多社會上有地位的人 他們包圍着我,給我享受,我也就盡量的享受着⋯⋯慢慢兒我有了點錢,我不再伴舞了,可是那些有地位的人却偏偏要豢養我,要給我錢,讓我住在大旅舘裡,給我吃喝玩樂,不要我做一點兒事情⋯⋯現在就是那個姓潘的養着我⋯⋯」

達生聽完了這段傷心的叙述,黯然神傷,他沉默了好久,說不出話來。

「竹均,你一定要擺脱這種生活,離開這兒,跟我一起到北方去,那兒沒有虛僞,沒有欺詐,也沒有人來支配你,那兒⋯⋯我一定會使你快活的!」

白露被他的眞誠深深地感動了,在這裡,有誰會像他這樣真正的關心自己呢?

「竹均,離開這兒,我們一起去找尋真正的生活!」

一種愛的力量,使白露得到了勇氣,她要離開這繁華的世界,去找尋自由的生活!她終於肯定地點頭了。

美麗的願望快將實現,達生和白露歡欣地携着手走出餐室,野外的空氣顯得更清新了,黄浦江上,水色生春,似乎也在慶幸一個生命的重生!

達生帶着愉快的心情囘到農塲,他把這個驚人的消息吿訴了叔叔嬸嬸,小東西聽到了,歡喜得流下淚來,她雖然幼稚,可是她是那麽的愛護着她的救命恩人!

爲了白露的生活,達生又立刻發了個電報到北方農塲去,要求給她找個職業,囘電很快便來了,事情是那麽的順利、美滿!

第二天,他趕到旅舘,興奮地推門進去。

「竹均。我吿訴你一個好消息!」可是他怔住了,原來喬治正在醜態百出的跪在白露面前求婚。

「噢,對不起!」他尷尬地想退出去。

「不,達生,你來得正好!快把窗戶打開,換點新鮮空氣!」

白露乘機把喬治打發走了,她舒了口氣。

「哦,這個寶貝總算走了,達生,你剛才說什麼?」

達生掏出那個電報,「竹均,你看,這是北方來的囘電,我已經替你找到了職業,以後我們可以在一起工作了!」

可是出乎意外的,這個消息却使白露大大的失望了!一個陷進了苦海的人原是難得超生的,一種莫名的魔力在拖她走向死亡,舒適、享受、物質的引誘,使她僅有的一點勇氣消失了,「職業?我吿訴你,我不會做事!」

達生被她冷淡的神氣呆住了,痛苦地望着她,這時門外一陣騷擾,黄省三竄了進來,福升跟在後面漫駡,要趕他出去。

這一幕殘忍可怕的事實,又在白露的心靈上起了重重的打撃,她給了他一張五元鈔票,讓他走了,囘頭對達生說:

「你看見了,這就是做事情的人,他做了五年啦,到頭來連飯也沒有得吃,你難道要我也學他?」

「這當然不能這樣比嘍!」

「不能跟他比,那麽跟你比,請問,你又有什麽出息呢?」

這冷酷無情的譏諷,刺痛了達生的心,他再也受不了這樣的侮辱,抑住了氣,站起來。

「你不必這樣笑人,我只問你一句話,你到底願意不願意?」

「哈哈⋯⋯你還不懂嗎?我從來也沒有說過我願意呀!」

「好,算我瞎了眼睛,看錯了人,我⋯⋯」

達生一氣而走,白露的心裡痛苦不堪,她對自己的行動也覺得茫然不解,她頹喪地倒在床上苦思。

潘經理來了,後面跟着李石清,一手挽了公事包,大搖大擺的走進來,一副襄理面孔,潘經理看在眼裡很不舒服。

「襄理,請坐吧!市塲上今天有什麽事嗎?」

「怎麽沒有?⋯⋯」李石清侃侃而談,其實潘經理早已知清得清清楚楚,只是故意讓他先得意一番,而後冷冷地說:

「李襄理,現在我手裡這些公債是一筆錢嘍,這點賺頭已經是足夠還金八爺的欵子了吧!」

「我估計還有富裕!」李石清一本正經地點着頭。

「好極了,現在你想我還怕不怕有人跟我搗蛋?」他的話愈來愈不對勁了,李石清漸漸感覺到有一種不平凡的變動就要爆發了。

「經理,你這是何苦呢?聖人說小不忍則亂大謀!」

可是這些話在得意的潘經理心裡,是不會發生任何效果的,他一陣冷笑,由身上掏出一個封套。

「李先生,這是你的薪水清單,襄理你只做了一天,可是我還是跟你客氣一點,支給你一個月的薪水,除了你預支的二百五十元,還剩下廿五元,請你收下!」

彷彿一個晴天霹靂,李石清呆住了,可是他知道陰謀的力量已經過去,爭論也是沒有用,心裡一橫,「好,拿來吧!」他狠狠地走到門口,囘過頭來,「姓潘的,我認識你了!」

潘經理大笑,走進白露的房裡去,他覺得今天做了一件痛快的事,把這個可惡的像伙開除了,而且自己手裡的公債又穏定地上漲着,百萬富翁的日子就在眼前了。

「露露,一會兒我帶你出去痛痛快快地玩一下!」

「好啊!」白露陪笑說,可是她的笑容掩不住心頭的創傷!

白露跟着潘經理一班人來到舞廳,舞廳裡擠滿了人,在盡情地狂歡,盡情地陶醉,她今天的心情沉重極了,一杯杯的酒往肚裡倒,她醉了,一會兒狂笑 一會兒嘴裡喃喃自語,身子漸漸地支持不住,終於倒了下去,可是狂歡的人儘是盡情在狂歡,沒有人關懷她,也沒有人看見她,她踉蹌地來到電梯口,電梯司機平淡地把她扶送囘去了。

白露倒在床上,心裡煩燥,伸手去按鈴叫福升,可是很久還不見有人進來。

原來福升正被黑三他們包圍着在盤問小東西的下落,他急得滿頭大汗,可憐巴巴地哀求着。

「他媽的,你再不說,打死你!」黑三一個眼色,打手上前去揑緊福升的𩓐子,嚇得他面無人色,連連地叫饒。

在威迫利誘下,福升終於被迫說出了農塲的地址。

「好,去吧,要是那兒沒有這個農塲,你可小心點兒!」黑三一揮手。

福升狼狽地來到白露房裡,心裡矛盾得很。

「你怎麽搞的,我按了半天鈴還沒有人應,你跑倒那兒去了?」

「我⋯⋯我想請問你,小東西是不是在方先生的農塲裡?」

「幹什麽?你問這什麽意思?」白露發覺他神色不對。

「我⋯⋯我說出來了,我給黑三迫得沒有辦法啦⋯⋯」

「啊?」這一下,可把白露的醉意嚇醒了,她立刻起來穿衣服,「少在這兒嚕囌了,快去替我叫一輛汽車來!」

「是!」福升急急退去。

黑夜的公路上,一輛汽車在向農塲疾駛。

這時,農塲裡,夜色朦朧,黯淡的月光下,達生獨個兒在院子裡徘徊,他怎麽也睡不着,他在想白露前後反覆的情緒,他不明白,為什麽一片眞撃的同情,竟換得了奚落與侮辱,為什麽?⋯⋯他又思量着叔叔的話:

「達生,我勸你還是死了這條心吧,我早就說過,像她這樣的人,一時要改變過來是不容易的,這也不能怪她!」

叔叔的話是出於真誠的勸告,可是,他又怎麽能忘情於她呢,他的心裡痛苦極了。

突然,一陣急促的門鈴聲,白露來了,她慌張地來報吿黑三的消息,說不定黑三會馬上派人趕來的,在驚惶恐懼中,小東西嚇得哭了起來,還是叔叔比較鎮定,他要白露和小東西馬上去躲起來,又叫達生不要害怕,等會兒如果真有人來,由他出去應付好了。

一切安排妥當,天邊巳露出了曙光,農塲裡一片寧靜,果然,外邊來了一陣聲勢洶洶的打門聲。

「喂,你大清早的吵什麽?」叔叔鎮定地問。

「我們來搜人有個小姑娘藏在你這兒,請你交出來吧!」

「搜人?沒這麼簡單吧!」

「好,就給你簡單的瞧瞧吧!」黑三一聲命令:「進去!」一陣哄動,門給撞開了,他們一擁而入,四下裡搜查起來,這時白露和小東西躲在鷄棚裡,被鷄尿味燻得很難受!

黑三等搜了一陣,搜不到人,沒好氣的吆喝着:「走吧!」又囘頭對達生說:「嘿,今天算我們倒霉,饒過了你們,可是姓方的,你小心點兒,我不是好惹的!」

他們走遠了,大家才鬆了口氣,小東西爬了出來,含着淚說:「我真謝謝你們,你們救了我,我⋯⋯」她對這一班善良的人,感激得哭起來了,在她小小的心裡,覺得白露眞是太偉大了,她唯一能夠報答的,祇有祝禱她的恩人早日脱離這個魔窟似的旅舘生涯。

斜陽西照,天空上彩雲朵朵,這是個美麗的黄昏,達生和白露携着手,在農塲外的草坪上散步,顯然他們已經恢復了感情了。

溪水緩緩地流着,晚風兒輕飄,他倆躺在草坪上,靜靜地仰望白雲片片,被抑制着的情感又禁不住復燃了。

「竹均,跟我走吧,走到北方去吧!」

白露望着達生很久,這才吐出了心底的願望,「我願意離開這兒!」

一切的氣憤、怨屈,都被這輕輕的諾言消散了,達生的眼前重又展開了光明的希望。

「好,我送你囘去,順便我去定車票!」

白露囘到旅舘裡,她的心情已經不同往常了,她把窗戶全都打開,深深地吸着新鮮的空氣,心裡說不出的舒暢愉快。

可憐這片刻的寧靜,是那麼的短促!

門開了,福升又鬼鬼祟祟地走進來,手裡拿着一叠帳單,「陳小姐,這些帳單請你過過目!」

「又是帳單帳單,這些日子難道還沒有結清⋯⋯你不要拿給我看,我懶得看!」

「可是不給你看又給誰看呢?」

「潘經理難道不管了嗎?」白露原是隨便地問着。

「對了,他連自己也沒法管呢!」

「你說什麽?」她猛的囘過頭來,驚慌地問。

「你難道眞的不知道?潘經理靠不住啦,他做的公債投機,在一晚上就全垮了!」福升走到窗口。

「陳小姐,你來看看,這麼多人要提存欵呢,他的銀行也保不住了!」

白露往下一望,祇覺得天旋地轉,啊 這不幸的日子終於到來了。

銀行門前擠滿了人,大叫大嚷着。

經理室裡,潘經理緊張地在打電話,可是每一個消息都帶給他更多的失败,股票被金八爺操縱了,狂漲猛跌,潘經理終於慘敗了,他放下電話,頹喪地倒在沙發上。

門開了,孫主任拿了大豐大樓的買契進來。

「潘經理,如果你同意的話,就請簽個字吧!賣價扣去了你上次的押欵外,我們公司還要付給你二十五萬元,那麼你的大樓就算賣絶了!」

當然,在這個局面下,除了簽字,還有什麽辦法呢,不過他心想至少這二十五萬元現欵,還可以拿來救一時之急,誰知道他拿到的是金八爺的一張大豐銀行的支票,原來金八爺就是這地產公司的董事長。

「啊!」他怔住了,口裡吶吶自語:「完了,什麽都完了!」他望着孫主任出去,惘然若失的不知所措了。

門又輕輕的開了,一個人揚揚得意地溜了進來。

「誰?」他心驚肉跳,神魂不定地抬頭一看,原來是前天被他開除了的李石清,他曾經覺得是一件痛快的事,而今却又似乎於心不安了。

「⋯⋯我給你這個流氓耍了,我只是窮,可是你叫一個更大的流氓耍了,他却要你的命,哼!你侮辱我,你還駡了我!哈,哈⋯⋯現在我快活極了⋯⋯」李石清瘋瘋癲癲的駡着,潘經理受不住衝了過去,「我⋯⋯我先宰了你再說!」

冷不提防李石清把門一開,提欵的人眼看就要擁進來了,潘經理心裡一急,開了邊門就逃。

他失魂落魄地來到白露房裡,拿起酒來猛飲,他忽然靈機一動,要求白露爲他犠牲色相,去向金八爺說情。

「哼,卑鄙!無恥!」白露氣極了。

正在這時,達生興奮地進來,他把白露拉到房裡,高興地說:「竹均,車票買好了,明天早上就動身!」

「哦,原來你想走!你不能走!」潘經理站在門口望着他倆。

「爲什麼?我有我的自由⋯⋯」白露堅决得很。

「露露,你不能走,特別是現在,我正需要你,你不能見我這樣死去,我們總有一些感情的⋯⋯再說,這些日子,我很對得起你⋯⋯」

白露沉默了,她的心開始紊亂,她矛盾極了。

忽然,顧八奶奶、胡四帶着債主進來了。

「他果然在這兒,你這個大騙子!」顧八奶奶一陣哭鬧,債主們上前把潘經理拉了走,她和胡四緊緊地跟在後面出去。

白露望着他們發呆,達生本來滿腔的高興,這時忽然發覺白露的神色異樣了。

「竹均,怎麼啦?不要想了,反正我們明天就一塊兒到北方去了!」

「北方?」她响往地唸着,又苦惱地搖搖頭,過去的榮華,遙遠的美景・跟這眼前凄凉的殘局,把她的神經攪亂了,剎時間,她好像失去了一切的勇氣,準備向命運屈服了。

「你去吧!達生,謝謝你的誠意,如果方便的話,把這張車票送給小東西,你把她帶走吧!」白露把手裡的車票交還給達生。

達生愛憐地望着她,作最後一次的哀求,「竹均,你跟我走吧!我知道你是愛我的!」

錯綜的情緒交熾在她的內心,她竭力地抑制着,故意用冷酷的語氣搖頭說:「不,我已經决定了,我不能走,你離開這兒吧,我不願意再看見你!」

達生樂於在痛苦中絶望了,「好吧,我走了,竹均,我們再見!」達生頭也不囘,快步走了出去。

白露在洋台上,望着他的背影在黑夜中消失,她百感交集,淚不自主的湧了出來,她沉重地坐下來,以憐惜的目光環視着房内華麗的陳設。

門突然推開,黄省三幽靈一般地走了進來,他窮得瘋狂了,不顧一切的指著白露痛罵,說她是一個沒有靈魂,不知廉恥的人⋯⋯這些話,對正在傍徨迷惘的白露,好像是一道催命符。

白露毫無反應的囘進房去,取出了一切所有的現鈔。

「黃先生⋯⋯你說得對,把這些拿去吧,你有老婆兒子,你應該好好地活下去!」

黃省三呆滯地捧着錢出去了。

白露鎖上門,拉上了窗簾,她喝盡了瓶裡的酒,一切的煩惱悲苦,這時似乎都已平伏了,她麻木地坐在沙發上,拿起安眠藥來,一片片地呑下去⋯⋯

太陽出來了,暗無天日的臥室裡靜靜地躺着白露,有誰想到呢?這麽年輕!這麽美麗!可是她已經厭倦了生活,對這個人生無所留戀了。

遠處的郊外,汽笛聲响着,列車正向着遙遠的北方邁進,車廂裡有一對年青的男女,正在憑窗眺望,面露惆悵,他們深深地繫念着一個被環境呑噬了的純潔靈瑰! ——完——