片中的化裝舞會

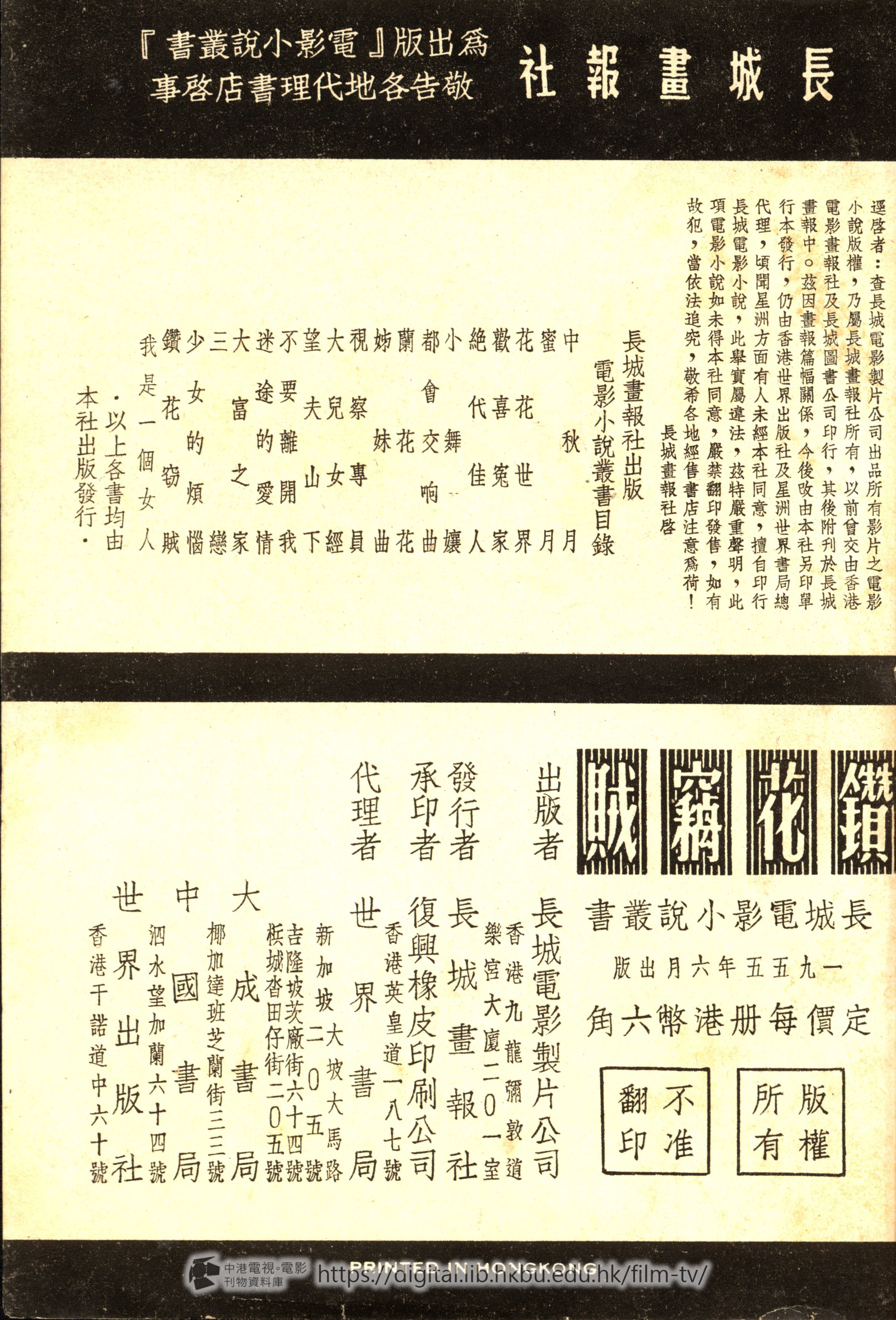

在「鑽花竊賊」片中,有一塲戲是拍攝化裝舞會的豪華場面,朱莉飾交際花白明,穿起了露肩晚服,媚態撩人,往來賓客之間,而賓客中各穿上了奇裝異服,在瘋狂地跳舞,形形式式,洋洋大觀,本頁各圖,爲化裝舞會的幾個鏡頭。

人物素描

本片兩位導演:胡小基與蘇誠壽在片塲合照。

華福爾………傳奇飾

他是個專寫偵探小說的無聊文人,爲了工作所關,他整天埋頭埋腦鑽在偵探小說堆中,對福爾摩航感到無限崇拜,所以自己改名爲華福爾,對於鑽花竊案,他認為是大顯身手的機會,但結果弄到笑話百出。

畢知心………孫芷君飾

是個過氣法官,也是王曼麗的房客之一,王曼麗失竊之後他自吿奮勇,組織「臨時法庭」,偵訊幾個嫌疑人物,實際上自己心懷不軌,垂涎女工人阿芳的美色,意圖混水摸魚,這一種人,實在是要不得的。

華妻………裘萍飾

華福爾的妻子,是個殷殷實實的婦人,一天到晚埋頭做着衣服,以幫補家計,對於丈夫的傻頭傻腦地去從事「偵探事業」,大不以爲然,可是看慣了他的行動,勸也勸不來,只好「見怪不怪」了。

錢之蓀………姜明飾

一個富有財產的大腹賈,飽暖思淫慾,他也不能例外。王曼麗便是他的外寓,他送了朵鑽花給她,怎知道竟失竊了,後來他在另一個交際花那裡發現到,再請私家偵探偵查,竟連他的情婦和賈鈞的私情也查出來了。

賈鈞………平凡飾

外表是個翩翩俗世佳公子,拆穿說來却是個拆白黨,他的手段可高明哩!既維繫着王曼麗的「愛情」,使她供給他的用度,私底下又能繫住了另一個交際花白明的「芳心」,這樣子的人,不作賊才怪。

阿芳………樂蒂飾

王曼麗的女用人,年青、有志氣,爲了小時候被父母押了給人家,她想自立,便和愛人小張設法,那知道碰巧主人失了鑽花,被幾個糊塗蛋認她爲嫌疑人物,纏夾不清。後來幸而永落石出,她也脫離羈絆,重獲自由。

應健身………金沙飾

一個無牌的黃綠醫生,是王曼麗的房客之一,行動閃縮,形貌猥屑,王曼麗失了鑽花,他自吿奮勇,拿出他那副謊話測騐器來實行偵察那些嫌疑人物,那知道倒弄得自己當塲出醜,幾乎無地自容。

小張………張錚飾

阿芳的愛人,也是這房子的老門房底兒子,爲人識實可嘉,因阿芳環境不好,他見義勇爲,替她籌錢還債,幫助她脫離不良的環境,却被華福爾懷疑他是竊賊。後來案情大白,才洗脫嫌疑,出了一口氣。

王曼麗………張冰茜飾

一個交際花,是富翁錢之蓀的情婦,生活本來安定,却又和拆白黨賈鈞鬼混,僞稱他是表哥,實行倒貼政策,鑽花是錢之蓀送給他的,那曉得當天晚上便失去,弄得滿天神鬼,到頭來西洋景拆穿,她也失去靠山了。

白明………朱莉飾

也是交際花,和賈鈞有私情,賈鈞在王曼麗那裡騙到了錢,便在她那邊花去,連偷到的鑽花,也送了給她,那知道,便因此露出破綻,被錢之蓀發現了。後來案情揭發,知道賈鈞原是個老千,後悔莫及了。

鑽花竊賊

.電影小說.

這是一所半新舊的花園洋樓,裡面住着形形色色的各種人物,有專寫偵探文稿的無聊文人華福爾,無牌醫生應健身,退伍軍人畢知心,還有曾經當過交際花的王曼麗。

曼麗是業主錢之蓀的情婦,因此她住的是全樓最精緻的二樓。今天是曼麗的生日,客廳裡早已坐滿了這班閒着沒事的房客,錢之蓀見了他們就頭痛,在房裡向曼麗咕嚕。

「你也算多事,邀這些人來幹什麽?」

「又不是我邀的,他們自己要來嘛!」

錢之蓀從懷裡掏出一個錦盒來,打開,烏黑的絲絨裡嵌着一朵閃亮的鑽花。

「你看,我給你帶了什麼生日禮物來?」

「喲,多少錢買的?」曼麗這才高興地跳了起來。

「两萬塊,你歡喜了吧!」他把鑽花給她戴上,擰了擰她的臉頰,舒坦地躺在沙發上,曼麗不勝親熱的依偎着他。

「之蓀,給我點錢,家用沒有了!」曼麗趁勢撒嬌。

「怎麽又沒有錢啦?好,好,給你給你!」他從袋裡摸出一叠鈔票,無意中有一張發票跌落地下。

「這是什麽?」曼麗拾起來正要細看。

「沒什麽,一張沒用的發票。」他隨手拿過來揉去了,擲在字紙籃裡,忙摟住了曼麗,親熱一番。

錢之蓀走後,曼麗並不顯得寂寞孤單,她喝酒、談笑、媚態撩人的週旋在賓客之間,原來她的身邊還有一個風度翩翩的少年賈鈞侍候着她,他自稱是曼麗的表哥,可是誰也不會相信他的鬼話。

今晚的曼麗打扮得艷麗若仙,尤其是她胸襟前的那朵鑽花,好像也隨着主人的風韻,愈顯得光芒閃爍,它把這一班窮房客的眼睛都閃眩了,他們露着驚羨的目光,竊竊私議,两萬塊是多麼驚人的一個數字!

酒闌人散,已是夜深時分,曼麗囘到臥室,在梳粧台前取下了鑽花,小心地放在台上。

這時候,黑暗中,客室裡有一個人輕輕地推門進去,到女傭阿芳的房門口低喚,阿芳急忙開門噓止他,把他一把拉了進去,這個人原來是老門房的兒子小張。

曼麗換好了睡衣,聽見院子吹起了一聲口哨,她忙到窗前去探望,然後把靠洋台的窗幔拉上,把鑽花鄭重地放進了手飾盒去,她屏息靜氣地聽了一會,一切沒有動靜,這才開門去到客室,看見阿芳的房門中漏出一絲燈光,她非常機警地過去探望,房裡即空無一人,正在驚訝間,忽然從窗子裡發現了阿芳和小張伏在洋台的欄杆邊並首喁語,她躊躇了一會,終於悄悄地退了出去,把門帶上了,緊張地過去開客室的門,黑暗裡迎進一個男子——賈鈞,两人躡手躡足地走進臥室去了。

曼麗舒了一口氣,俏皮地作了個媚眼,走進浴間去,冷不防浴缸邊倒坐着一個男人,她失聲驚呼起來,再仔細一看,原来是房客應健身,「你怎麽躱在這裡?」

「我醉了,我是來吐的。」應抬起身來,囁嚅地說着。

房裡的賈鈞聽到聲音趕來,却被曼麗一手把門擋住了。

「你眞是……現在囘去吧,走吧!」她故意說得很晌,示意賈躱開,一路把應扶出去。

曼麗囘進臥室鎖上了門,熄了燈,窗外夜色朦朦,他倆投入了醇醉的懷抱裡。

X X X

第二天,曼麗的屋裡,發生了一件駭人的竊案,上上下下的房客都來慰問她,只見桌上翻滿了手飾箱裡的小零小碎,却獨不見那朵鑽花,錢之蓀滿面怒容,聲色俱厲的迫着曼麗。

「鑽花呢?怎麼會不見的,你說!」

曼麗黯然地站在一旁,只是啜泣。

「今天我是特地來邀你去赴一個宴會的,現在也不用去了。」他環顧衆人一眼,「家裡雜亂得像個茶館,不丟東西才怪哩!好了,別哭了,儘哭有什麽用,不過,我告訴你兩萬塊錢的東西不是說丢就算的,你一定得把它找出來,要不然………」他口裡「哼」了一聲,就悻悻地走了。

曼麗還是委屈地哭着。

「曼麗小姐,你這鑽花是什麽時候放進手飾盒去,什麽時候發現不在的,這中間有什麽人來過?還有………」華福爾看偵探小說着了迷,他開始用偵探的口吻問着。

「我心裡亂得很!」曼麗不便囘答,只好支吾其詞。

「當然亂,那能不亂呢!」坐在旁邊的應健身同情地點頭,這一來可提醒了曼麗。

「噢,我記起來了,應先生昨晚在我的洗澡間裡。」

「啊?」大家不約而同的驚呼起來。

「我……我昨晚喝醉了………」應窘態百出,不知所措了。

「酒醉人不醉,我看是………」畢太太大表懷疑。

「各位,請尊重我的人格,難道我應某人 ………」

「唉,人窮志短,這可難說得很!」

「那末說,你家裡就很有錢咯!」

太太的這句話,把華福爾塞住了口,他一氣之下,背過身去眺望窗口,暮色蒼茫中,他忽然看見阿芳蠕蠕地走向門房,輕輕地叩了一下窗上的玻璃,一會兒小張出來了,兩人交頭接耳地在說話,華福爾緊張地囘身往外就走,口裡喃喃自語:「又出事了,果然是小張。」

他放輕脚步,藏身隱形,黑地裡摸到了門房,小心地探頭向窗裡張望,只見裡面擠滿了人:司機、厨子、老張夫婦、阿芳、小張和小張的夜校同學小楊,他興奮極了,貼耳偷聽,果然,他們在談論鑽花失竊的事。

「那姓華的一口咬定是小張,這怎麽辦?」老張在訴說。

「怕什麽,難道丢了東西就一定是我們偷的?哼!我們挨窮不受欺,欺到我們頭上,我們可就不客氣!」司機的聲音。

「對,小張,你不要担心!」厨子也憤憤地拍着胸。

「我當然不怕,好了,小楊、阿芳,我們去商量阿芳的事吧。」

黑暗中,他看見三個人影走向外邊去。

「阿芳,你有什麽事情要跟我們商量?」小楊邊走邊問。

「阿芳想走了!」小張在代阿芳囘答。

「對,應該走,我贊成你走!」

以後的話聽不清楚了,華滿腹狐疑的回到家裡,心想:「阿芳要走了!」這還會有錯?

第二天一早,他又出去探聽小張的動靜,但却沒有找到,趕得滿頭大汗,狼狽地囘來。

這時候,隔房的畢知心夫婦,也正在進行偵查工作,他們把老張夫婦們偷偷地叫了來,想用威迫利誘的方法,探出鑽花的下落。

「張老頭兒,我告訴你,小張弄得不好就要吃官司的!」畢知心當頭就是這麽一句,嚇得老夫婦只是叫寃訴苦。

「其實,祇要你們把東西拿出來,我請老爺去給你們說說,保証沒有關係的。本來嘛,小張拿了也是不得已,我們都明白,都同情的,說不定太太還會賞個八十一百給你們呢!」接着由畢太太施展她的軟騙手段。誰知道這對老夫婦非常堅决的一口囘絶。

「我們不偷東西,也不要什麼獎金。」

「哼,你們要眞執迷不悟,那就莫怪我反臉無情呵,老實吿訴你們,他的眞憑實據,都在我的手裡了!」

老張愈聽愈氣,終於忍不住了,他拉了妻子就走。「走,怕什麽!你們有眞憑實據,那你們去吿我們好了!」

「不識抬舉,混賬東西,一定告你們去!」畢知心想不到他們會這樣倔強,大失所望。

「反正沒關係,我對偵探有硏究也有興趣,讓我來偵查,一定查出!」華福爾擺起了偵探的架子。

「偵查?偵查什麽?」這時門口突然出現了賈鈞。

「曼麗的鑽花不見了!」

「啊?曼麗,是眞的嗎?」他關切地問。

曼麗頷首飲泣,房客們亂紛紛地七嘴八舌,有的主張立刻去報警,有的主張自己來偵查,賈鈞聽得不耐煩,他代替曼麗答應願出一千元的賞格,委托他們去找囘那朵鑽花,「可是現在,各位,我看我表妹實在太疲倦太傷心了,需要安靜,需要休息,所以………」

房客們只好退了出去;他們走到飯廳外邊,剛好阿芳端了菜盤過來,畢知心立刻精神一振,嘻皮笑臉的迎上去,擋住了她。

「哦,好香呀,好香呀!」他借着聞菜香,差不多聞到了阿芳的臉上。

「你怎麼啦?」畢太太上前把他一把拉開。

阿芳正經作色,一聲不响地繞道走了過去,華福爾在旁一直盯住阿芳望着,等她走遠了,神秘地問大家說:

「喂,你們發現了什麽沒有?」

「什麽呀?」

「我看阿芳的神色不對,她慌慌張張的連正眼也不敢看我們!」

「嗯,我看她怪不自然的,是不對勁!」畢太太正恨着阿芳。

這時,客室裡買鈞正在柔聲地安慰曼麗。

「別愁眉苦臉的,一切放開些!」

「叫我怎麼放得開,你沒看見老頭子剛才那副臉色,就像把人都呑得下似的。」曼麗傷心地哭泣。

「沒關係,爲了他自己的體面,諒他也不會張揚出去,不會把你怎樣的!」

「可是天天像要債似的來逼我,這種日子我怎麽受得了 !」

賈鈞替她抹着淚,安慰她說他的生意最多也不出這個月就可以完全辦好了,他要曼麗爲他再忍耐一些日子,到那畤候,我們一切都準備好了,就可以還走高飛。兩個人依偎着,賈鈞的温情把曼麗整個兒触化了。

阿芳開好飯,囘到外面,只見這一班房客鬼鬼祟祟的跟在她背後,她心裡好不白在,低着頭只管走。

「阿芳,聽說曼麗小姐的鑽花不見了。」畢太太一馬當先的攔住了她。

「我不知道,我們整天都忙不過來,也沒工夫管這些閒事。」

畢太太給碰了個釘子,愈加惱怒,「你們瞧,她多狡猾,推說不知道。」

阿芳一路下樓,先到厨房,和司機、厨子說了一陣話,又出來走向門房,這一羣人老是跟在後面,阿芳進了門房,好久不見出來,他們到窗口去窺望,只見她和小張在私議什麽似的,這一下可緊張了,他們認爲這是個重要的線索,阿芳和小張一定不是好人,而且司機和厨子好像也都有嫌疑。

他們要求曼麗,把那些可疑的人一個個叫來審問,於是曼麗的客室變成了臨時法庭了。

華福爾一門心思地在小本子上默繪那朵鑽花的圖形,畢知心儼然擺起主審官的架子,他的兩旁坐着畢太太和應健身,空氣相當嚴肅。

第一個受詢問的是厨子,他是揚州人,巳經結婚有两個孩子,每月賺八十元。

「那我可要問你了,你賺八十元一月,要養活一個老婆、两個孩子,這怎麼辦呢?」

「苦是苦一黠,可是又有什麽辦法呢?」

「那你難道從來不想辦法嗎?譬如買菜落點錢呵!譬如………譬如偷呵!………」

厨子氣得鐵青了臉,「畢先生,你也是上等人,你不能平白無故的寃枉人!」他又轉向曼麗,咕哩咕嚕的大發牢騷,「太太,你是知道我的,我給你做了五年,家裡怎麼苦,老婆去販菜,孩子去擦鞋,女兒賣報,我可從沒有向你訴過一聲苦,叫過一聲怨,去年孩子病了,我押剩一套底衫褲,可也沒有欠過一文菜錢,太太,我………」

「你講這些幹什麽?」畢大聲的喝止他。

「畢先生,我看………」曼麗也聽得不耐煩了。

「好,看你太太的面子,去吧,眞是………」畢趁機下階,他又重振旗鼓,官架十足地叫阿芳。

「把阿芳叫進來!」

「我就在這裡!」阿芳在門口應着。

「嘎,你就在這裡,」他一愕,忙改變了語氣,色迷迷她望住阿芳,「好極了,你過來,走前來些,再過來些,近些好講話嘛!」

畢太太看得眼裡冒出了火,過來把畢知心一把推開。

「你跟我走開,我來問!」

「阿芳,你明明知道鑽花的事,爲什麽上午我問你,你當面撒謊?」畢太太開口就問,阿芳不答。

「可見你不老實,一個不老實的人就什麽事情都會幹!」

阿芳還是不响。

「好,好,問得好!」應健身點頭稱好,畢太太更是得意,步步緊迫地,「說呀!爲什麽不說?」

「鑽花丢了我知道,怎麽丢的我不知道,你們問我,我去問誰?」阿芳開口了,她望了畢太太一眼,「要說嫌疑的話,那麽,莫非就只是我們有嫌疑?………你們………」

這一下,畢太太沒了面子,她猛的站起來,横蠻地指着阿芳,「阿芳,我知道你的嘴厲害,你話可得要說清楚,不能含血噴人,你說我們都有嫌疑,那是誰?你一定得指出來!」

阿芳當然不肯屈服,兩個人成了僵局,倒是賈鈞好像彼明白道理似的,他說一定要阿芳把賊指出來,這是不合理,也不可能的,她還不是跟大家一樣,怎麽會知道呢?

「阿芳從小跟着我,她人是可靠的,我想她不會做這種事!」曼麗也替阿芳說話了,畢太太奈何她不得,只好罷休。

阿芳走後,司機昂身而入,他不等別人問他,開口就說:「先聲明,關於鑽花,我沒有什麽可說的。」

一下子把大家都愕住了。

「你坐下,我們隨便談談!」應健身轉了語氣,「這裡的情形你很熟咯!」

「不瞞你說,這裡上上下下,裡裡外外的事情,我都知道一點,你們要我說的是關於那一方面的?」他說話時,眼睛脫視着賈曼两人,顯示着弦外有音的神氣。

曼麗受賈鈞的示意,趕忙打斷話題:「司機平時很少上樓,昨晚也沒來過這裡,我看………」

「不問也罷!」賈鈞來不及的說了出來。

「那麽………我走了………!」司機冷笑一聲,大踏步地走了。

這一塲審問,弄得一黠兒結果也沒有,經過了 一陣沉默,華福爾又抓住了機會查問。

「昨天我們走後,你到了些什麼地方?」

「我到臥室下裝,取下鑽花!」曼麗不得已,只好囘答。

「還有沒有人來過?」

「沒有!」她斷然地說。坐在旁邊的應健身倒揑了一把汗。

「眞的沒有?」

「難道我還說謊不成?你這是什麽意思?」曼麗心虛,對他的追問,只有佯作生氣來掩飾,然後她又故作誇張地:

「啊,是了,我想起來了,昨夭我下裝後看見有個人在洋台上………」

「啊!誰——誰?你快說!」一陣緊張、恐慌與騷動。

「小張。」

「小張?果然是他!」華福爾點頭,好像他早已發覺了。

於是小張被傳了進來。

華一見小張,馬上擺出全副偵探架子。

「曼麗小姐,我要求實地勘察。」

曼麗和賈鈞交換了一下目光,正想阻止他,一夥人却已擁進了她的臥室去,華福爾站到曼麗的橋粧台前,東探西量過了好一會,奇怪地問。

「咦,你在這裡看不見洋台的,怎會看見小張呢?」

「噢,我是去客廳裡看見的!」她見衆人都射以好奇的目光,便又解釋說:「我每天臨睡之前,總得四處巡邏一下,這已成了習慣,我去看看阿芳睡了沒有,我打開她的房門就看見小張他們在洋台上。」

「小張,這是怎麽一同事?」華福爾義正詞嚴地責問小張。

「我在洋台上不假!」

「那你是怎樣進這房間的?」

「我從來沒來過這房間!」

「噯,你是從長窗裡進來的?還是從氣窗裡進來的?」華福爾搖體幌腦的儘管自說自話,小張掉頭理也不理,他承認昨晩到洋台上和阿芳說過話,可是他堅持他們是在商量另外一樁私事,和這件竊案跟本沒有關係。

「你和阿芳的私事?阿哈!」畢太太忍不住大笑起來。

「阿哈什麽?我們就不能有事?我們的事就一定是偷東西啦?」小張倔強地往外走,華福爾攔住他還想問,却被他狠狠一推,「你管不着,你有本事達出証據,把我送差館好了!」

衆人愕住了不知所措。

「我看呵,準是他!」在寂靜中畢太太下了這麽一個結論。

「啊,我想起來了,我有一架謊話測驗器,那眞是靈極了,今晚我去修理一下,明天可以拿來試試!」應健身也想到了辦法。

「那眞是太好了,不過現在………」賈鈞又下了逐客令。

曼麗送走這羣人,如釋重負,「唉,這些祖宗總算上路了!」她輕鬆地倒在賈鈞懷裡。

「鈞,讓我們走吧!快點走吧!我實在就不下去了,你想,上上下下這許多寶貝,還有老頭子………」

「是的,曼,我知道,可是現在只有我在你的身邊呢!」他無限深情地擁抱着她。

X X X

爲了這一千元賞金,可忙透這班窮房客。

華福爾緊張地在一大堆偵探小說中翻尋參攷資料,華太太氣得在一旁惱他。

「人冢丢了鑽花,你多管閒事忙什麽?家裡米沒有了,油沒有了,就沒見你動過腦筋。」

「我就是在想辦法呀,一千元的賞金,不就什麼都有了,再說,我已經有了線索,昨天晚上只有應健身和小張到過她家裡,我看最可疑的是小張,應健身怎麽說總是個體面人!」

「人家小張是個好孩子,老實誠懇,你可別冤枉他!」

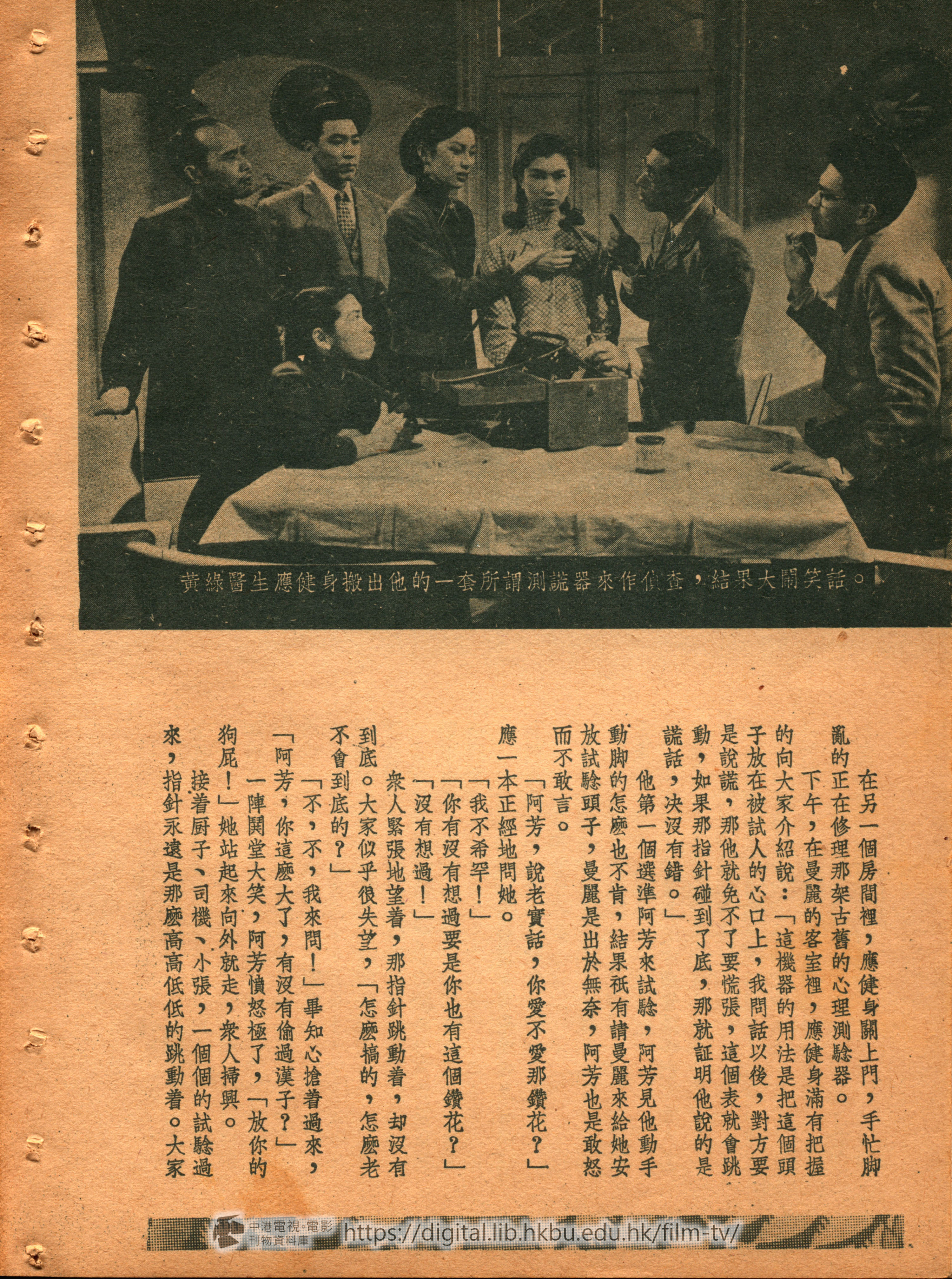

在另一個房間裡,應健身關上門,手忙脚亂的正在修理那架古舊的心理測驗器。

下午,在曼麗的客室裡,應健身滿有把握的向大家介紹說:「這機器的用法是把這個頭子放在被試人的心口上,我問話以後,對方要是說謊,那他就免不了要慌張,這個表就會跳動,如果那指針碰到了底,那就証明他說的是謊話,决沒有錯。」

他第一個選準阿芳來試騐,阿芳見他動手動脚的怎麼也不肯,結果祇有請曼麗來給她安放試驗頭子,曼麗是出於無奈,阿芳也是敢怒而不敢言。

「阿芳,說老實話,你愛不愛那鑽花?」應一本正經地問她。

「我不希罕!」

「你有沒有想過要是你也有這個鑽花?」

「沒有想過!」

眾人緊張地望着,那指針跳動着,却沒有到底。大家似乎很失望,「怎麽搞的,怎麽老不會到底的?」

「不,不,我來問!」畢知心搶着過來,「阿芳,你這麽大了,有沒有偷過漢子?」

一陣鬨堂大笑,阿芳憤怒極了,「放你的狗屁!」她站起來向外就走,衆人掃興。

接着厨子、司機、小張,一個個的試騐過來,指針永遠是那麼高高低低的跳動着。大家忍不住笑得仰天循地。

「哈,還說是科學哩,我看是跟科學在丢醜!」畢太太又在挖苦地說。

「這麽辦吧!應先生,你自己來試一下吧 !」華福爾一提議,大家齊聲贊成,不由分說的把應健身按倒座位上,「沒關係嘛,我們一定給你保守秘密!」他們原是跟他開玩笑的。

「我問你,那天晚上你爲什麽躱在曼麗的洗澡間裡?」

「那………那是我醉了!」

衆人忽然大叫起來,原來那指針一下子就跳到底,嚇得應健身面加土色,趕忙站起來分辯:「這不對,這不對,這機器準是壞了!」

正鬧得一團糟的時候,電話鈴响了。曼麗過去接聽,那是錢之蓀打來的。

「喂,你們靜一下好不好?」

衆人祇好停止了胡鬧,華福爾在室中踱來踱去,看見阿芳的房門開了一條線,他過去張望,奇怪的是阿芳正躲在地上翻箱子,好像從箱子裡取出幾件首飾似的東西,用毛巾包好放進口袋去匆匆地走了。他疑心極了。

晩上,他把阿芳叫來,問個底細,阿芳直認不諱,她說那是自己的首飾,她拿去交給小張變賣;因爲從前她爸爸欠了老爺一筆錢,還不出來,就把她抵在這裡,現在她積了些錢, 想湊夠數,把爸爸的債還了,就可囘家去,小張答應幫她去凑錢的。華福爾還是疑惑不已。

「不,這裡面一定有蹊巧,要不,爲什麽你先不走,後不走,偏偏要在這時候走?爲什麼小張要那麽熱心?再說,昨天晚上小張來看你,連你太太也不聽見他進來………不是做賊偷東西,爲什麽要這樣鬼頭鬼腦的!」

一連串的爲什麼,把阿芳氣得哭了,華太太替她抹了眼淚,好聲地安慰她說:

「阿芳,你去睡吧!他腦筋有毛病,你別睬他!」

華福爾給太太這末一來,眞是掃興極了。阿芳走後,他繞室踱步,自言自語地:「準是小張勾結了她,做的好事,可是小張又是從什麽地方上去,什麽地方囘去的呢?」他在紙上畫了一張地形圖,細細研究;他想起來了。

「從洋台上去的,這是可以肯定的了,但又是怎樣上洋台的呢?這可得要實地勘驗去!」

他忙穿上衣服,走下樓去,在院子裡四下打量,果然發現有一枝樹枝伸展到洋台上,他大喜過望,縦身而上,誰知剛爬到一半,阿芳從厨房裡提了一吊水出來,嚇得他幾乎摔下來,趕忙死死的抱住那樹枝不動;突然畢知心又從厨房裡打開窗子,向著阿芳亂做手勢;一道燈光正射在他的身上,急得他冷汗直流,幸虧畢太太一把扭住畢的耳朵把他提了進去,猛的把窗子關上。華福爾這才吁了一口氣,繼績住上爬。

到洋台時,他已氣喘如牛了。正想息一會,忽聽得曼麗的臥室裡傳出一聲輕笑聲,他驚訝地躡足過去,從窗幔的隙縫裡去張望,啊!可把他嚇得口張舌結地傻住了。原來曼麗和賈鈞正親熱地依偎在沙發上,他忙貼耳偷聽。

賈鈞在誇耀他南洋的橡膠園、住宅、別墅 ,「………你愛住那裡就那裡!」

「我不希罕這些,我只想早點去,越早越好!」曼麗嬌聲地望住他說,賈鈞把她緊緊摟住,以吻替代了囘答。

洋台上的華福爾看出了神,一不小心,把一個花架撞倒了,他立刻閃過一旁,緊張地躱到客室的窗外去了。

「什麼聲音?」曼麗掙脫了賈鈞的懷抱,害怕地問。

外面傳來華裝的貓叫聲,他倆又擁抱了。

華福爾好自得意,東張西望,發現了客室上打開着的氣窗。他又縦身爬上,可是剛過了半個身子,窗上的插鎖給擠開了,碰的一聲,氣窗蓋下,把他夾在中間,痛得實在難忍。

這聲巨晌驚動了臥室裡正在擁抱的賈曼兩人。

「不對,你趕快去看看!」曼麗推着賈鈞。

「我怕不行吧!我要給人看見了,那………那老頭子………」賈鈞已面無人色,慌做一團,他自己怕,却拼命地推曼麗出去。

「你去,你去,別怕,有我在這兒呢!」

曼麗被他推到客室裡,不得不壯起胆來問:「誰?是誰?」不料窗幔後面一個聲音在囘答:「是我!」

曼麗嚇得魂不附體,不由自主的開門大聲叫喊!

「來人呵,有賊呀!」

「喂,喂,你怎麼叫人來呢?他們來了,我怎麽辦?」買鈞從房裡趕出來一手掩住曼麗的嘴。可是樓梯上已經响起了嘈雜的人聲,他只好狼狽地鑽入了曼麗的床底下。

一羣人帶了拖把、掃帚、門閂,擁了進來,向臥室趕去,曼麗連忙攔住,「在這兒呀! 在這間屋子裡!」

「在這兒,我在這兒!」不上不下的華福爾,痛苦難耐,他再也顧不得面子了,在窗幔後面拼命地叫。

司機拉開窗幔,只見他啼笑皆非,一副尷尬樣子,不禁哈哈大笑,「原來是大偵探,你在上面幹什麽呀?」

「華先生一副老實相,可眞看不出來,半夜三更還來偷香竊玉!」畢太太大感興趣。

「不,不,我是來做偵探的!」

又是一陣鬨笑,大家把他拉了下來。

「你來做偵探?你是來現世的,你還不起來跟我同去!」華太太從人叢中擠進來,狠狠地拉了他走。

夜深人靜,華躺在床上身上有創痕,心裡在惱慚,爲了那朶鑽花,他輾轉不能入眠。

誰知道,這時候,在某一個盛大的化粧跳舞會中,這朵鑽花却安全地佩戴在一個衣飾華貴的婦人的胸襟上,瘋狂的旋律,瘋狂的舞步,陶醉了每一個人的心,可是有一個外國政治家打扮的來賓,他却被這朵鑽花吸引住了,他目不轉睛地注視着她。

第二次音樂聲起,他向她鞠躬請舞。

他們喁喁私語地舞出了洋台,彼此交換卡片,互訴傾慕之忱。

「小姐,我不知道是否有這個榮幸,可以一見你的眞面目?」

「我卡片上有住址,你有室請過來吧!」 貴婦人瀟洒大方。

「是的,隔天一定拜訪!」他細看她胸前的鑽花。「這別針名貴極了,什麽地方買的?」

「是我母親留下的紀念品!」

「唔,那就更名貴了!」

貴婦人被另一個賓客邀走後,留下政治家一人,他除下面具,吸了口烟,浸入了沉思,這人原來就是錢之蓀。

他確定這朵鑽花就是他送給曼麗的。可是奇怪的是它怎麽會轉到這貴婦人的手裡?經手偷它的那個人又究竟是誰?他要知道其間的詳細情形,於是他把這件事委托了私家偵探。

一胖一瘦兩個偵探担任了這個任務。

X X X

華福爾睡了一晚,早晨起來,身子還有點酸痛,正在窗前蹬起俯倒,做着柔軟體操,突然他望着窗外,使他失神落魄的呆住了;他抓起上衣,拔脚就跑。

他飛奔來到街角,看見小楊正在把一叠鈔票塞給阿芳,小張在叮囑她:「你今晚可一定得把東西整理好。」

小楊踏上單車匆匆走了,華福爾不勝疑惑,看見大門口正有一輛單車停着,他也不管是誰的,騎了就追。

一路上,小楊停車送報,他也停車記錄,左顧右盼,忙個不了。最後來到交際花白明的家門口,華已筋疲力盡,喘着氣,抹着汗,又忙着察看動靜;忽然一輛汽車在後面嘎然停下,他急忙避開,囘頭一看,下車的正是賈鈞。

賈鈞走到閃口,剛好錢之蓀挽着白明從裡面出來,雙方却不禁一愕;錢熱情地招呼:「賈先生,你去那裡?」

「我找個朋友!」賈支吾地說。

「我剛也來看朋友,巧極了巧極了!」

兩人握手道別,這時白明旋過身去迴避,待賈鈞走後,才和錢之蓀一同上了汽車。

華福爾好像墮入了五里霧中,目迷心亂,摸不着頭腦忽然,又見賈鈞匆匆地出來,不勝憤恨的樣子。他越看越糊塗,正在呆想,被一個偵探過來驅逐他想再找小楊,却已去得不知影踪了,祇好狼狽地囘家。

在大門口,遇到了一班房客,他正興奮地在向他們述說昨天晚上和今天的偵查收穫,祇見一輛汽車停下,下車的又是賈鈞,他神色愴惶地匆匆上樓。

曼麗正在房裡獨自玩紙牌,賈鈞故作興奮地上前擁抱她。

「曼,我來報吿你一個好消息。我們很快就可以走了!總公司來電報催我同去,我這裡的事情也交代好了!」

「眞的?天啊!這下我們總算走成功了。鈞,到了南洋,我們就像鳥兒飛出了籠子!」曼麗喜出望外。

「我馬上去定飛機票,你快整理東西!」

「那麽急嗎?」曼麗一愕,可是她是絶對相信他的。

賈鈞幫着曼麗把値錢的東西拼奇塞進一個箱子去,然後從袋裡掏出一根繩子交給她。

「今晚十二點,我吹口哨,你就用繩把箱子從洋台吊下來,我在下面接應,我現在定飛機票去啦!」他說完,心神不定的匆匆走了。

可是還沒走到半樓,錢之蓀帶了兩個偵探已經趕到了。

「表哥,又碰到了,眞是巧遇!」

「我碰巧路過來看看表妹!」賈的臉色大變。

「好極了,再上去坐坐!」錢不由分說的挾住了他上樓去,後面跟着那班房客,幸災樂禍地在說:

「好戲開鑼咯!」

華福爾搶前一步,興奮地向錢之蓀報吿他今天的新發現。

「華先生眞是名不虛傳,你辛苦啦!」錢一味的敷衍,眼睛却注視着賈鈞。「賈先生,怎麼不講話呀!」

賈的額上滲出了豆粒大的汗珠,錢望着他縱聲大笑。

「你發燒吧!曼麗,跟你表哥抹抹汗呀!」

曼麗窘迫失措,不敢開口。

「我們裡邊去談談。」錢起身挾住賈鈞,「曼麗,這事也有你一份,你也來!」

曼麗頓覺事情敗露了,她驚呼一聲,詐暈倒在地下,嚇得衆人手忙脚亂,錢之蓀也上前去扶她,就在這慌忙的一瞬那間,賈鈞趁機開門竄逃出去,他上了汽車,飛馳而上,却沒料到後面瘦偵探一路跟踪着,看着他到輪船碼頭買了兩張去澳門的船票。

晚上,華福爾又緊張地開始了他的工作,他從望遠鏡裡探見小張在院子裡向阿芳用手勢交語,一會兒,小張不見了,他靈機一動,把櫃上一面大鏡子除下來,用繩子綁好,懸到阿芳的窗外,對準角度,果然,從鏡子的反射中看到了阿芳和小張正在整理箱子。

他收囘鏡子,匆匆下樓,剛走到一半,聽見院子裡有口哨聲,他一時緊張過度,竟連滾帶棒的倒了下去,這一响可驚動了隔室的畢氏夫婦,他們開了一線門縫,但見華揉股摸腿,一拐一蹺地走到院子裡,他們好奇地窺望着他,華到了院子,廵視一下,毫無動靜,正仰起頭來思索,意外的發現一雙箱子正冉冉而下,他喜出望外的上前一把抱住。

「哎喲,做賊的原來就是華福爾自己!」畢太太嚇得口張舌結,推推身旁的畢知心。

「我早就看透了,他又窮又失業,當然做賊咯!」畢好像並不奇怪似的。

華福爾好容易解開繩子,取到了箱子,突然後面來了個蒙面客,一把抓住華福爾,來搶奪箱子,結果,厮打起來,不一會,又是一個黑影參加了戰鬥,一陣混戰,華福爾只是抱住箱子,死也不放,他被打得一葬聲聲地慘叫起來。

畢太太嚇得抓起一個面盆,猛打狂叫:「院子裡有賊呀!」

蒙面客見情勢不對,忙閃身逃走。華福爾跟還有那個人也鬆了手,對方原來是瘦偵探。

這一來,全樓的人都被驚醒了,一個個都趕過來,小張發現那蒙面客正在竄逃,拔脚奮勇的追去,却被華福爾一把抓住,他以爲小張就是那蒙面客。

「放開我,我才是去捉賊的,」小張一面掙扎,一面向司機和小楊在說:「我看那人好像是賈鈞。」

「哼,你好狡猾,還想嫁禍於人,轉移目標,去,人証物証都在,跟我上樓去!」司機他們怎麽解釋,華總是不信。

「好,小張你去好了,怕什麽!」司機想了一想,囘頭拉了小楊急急地往外走了。

華福爾得意地帶了小張和箱子上樓去,屋子裡已經擠滿了人,曼麗花容失色,驚恐愁切地坐着,錢之蓀却是恰然自得,華當衆打開了那隻箱子,向大家解釋:

「各位,這不是曼麗小姐的東西嗎?哪,小張、小楊、阿芳同謀合夥,偷偷撲摸的在搞這一手,我早已發現了,而且這是我親眼看見他們一起整理的箱子………」正說話間,突然阿芳提了一只箱子從房裡衝出來。

「你胡說,我的箱子在這裡!」

房客們當然不相信她,大家齊聲主張送差舘,小張和阿芳抗拒,曼麗正想起來阻止,忽然門打開,賈鈞、白明由司機小楊押了進來。

「他們剛要到澳門去,給我們攔囘來了!」司機和小楊提了白明的一雙手提箱,把賈白一直逼到曼麗和錢之蓀的面前。

「是你們把他們押囘的?」錢四顧不見胖偵探,心裡在奇怪。原來他是被派看守白明家門口的,不料他打瞌睡着了,賈的什麽時候進去,怎樣和白明收拾東西出來,他根本不知道,幸虧司機和小楊聽了小張的話,跟踪得快。

「你們來了,好極了,請坐請坐!」錢從白明的皮包裡取出鎖匙交給瘦偵探,「你把這位白小姐的手提箱打開,檢査一下!」瘦偵探打開了白明的手提箱,把箱裡的東西一件一件的點檢,赫然發現那失竊的鑽花,取了出來。錢一手接過來對曼麗說:「這是你丢了的鑽花,沒錯吧?」又囘頭對着白明,「這是他(指賈鈞)送紿你的也沒錯吧!」

曼麗和白明面面相覩,低頭不語。

這時候胖偵探才驚慌失措的闖了進來,錢責怪他說:

「你這時侯才來,差點給你誤了事,你是幹什麽的?」

胖偵探誠惶誠恐的應着:「是,錢先生, 我………」

「你把賈先生的歷史向兩位介紹介紹!」

「是!」他立刻從懷裡掏出本子來唸道:「賈鈞——老千,犯過四次案,坐過五年牢………」

「夠了夠了!」

曼麗白明說不出的羞慚懊恨,狠狠地瞪着賈鈞。

「錢先生,這鑽花是假的,一定紿他換了 !」瘦偵探細看那別針。

可是錢並不驚奇,只是望着賈鈞縱聲大笑,「老弟,你做老千資格還差得遠哩!哈哈,你竟然千到我頭上來了,哈………」

曼麗忽的想起了,瘋狂似的跳起來,從字紙籃裡找出了錢揉去的那張發票來看,她氣得發抖,狠狠地打了錢兩記耳光。

「幾十塊錢的假鑽花,騙得我好苦!」 錢之蓀滿不在乎的還是狂笑,曼麗望着賈鈞被两個私家偵探押着出去,一陣心酸,禁不住掩面啜泣!

「偷鑽花的原來是他!」房客們都愕住了。

「怎麽,你們都不開腔啦?」小張提了阿芳的箱子出來,看見這班房客,愈想愈氣,「你們只知道欺侮我們,瞧不起我們,出了事就疑心我們,這下你們總該看到了吧!」

衆人羞愧地不敢出聲。

夜深人靜,華福爾獨個兒還在埋頭思索。

「爲什麽我要一門心思的疑心到小張、小楊、阿芳這班窮人的身上去?爲什麽?爲什麽………我就沒想到多少華貴的外貌,却隱藏着最卑劣的心靈………。」

—完—

人物素描

本片兩位導演:胡小基與蘇誠壽在片塲合照。

華福爾………傳奇飾

他是個專寫偵探小說的無聊文人,爲了工作所關,他整天埋頭埋腦鑽在偵探小說堆中,對福爾摩航感到無限崇拜,所以自己改名爲華福爾,對於鑽花竊案,他認為是大顯身手的機會,但結果弄到笑話百出。

畢知心………孫芷君飾

是個過氣法官,也是王曼麗的房客之一,王曼麗失竊之後他自吿奮勇,組織「臨時法庭」,偵訊幾個嫌疑人物,實際上自己心懷不軌,垂涎女工人阿芳的美色,意圖混水摸魚,這一種人,實在是要不得的。

華妻………裘萍飾

華福爾的妻子,是個殷殷實實的婦人,一天到晚埋頭做着衣服,以幫補家計,對於丈夫的傻頭傻腦地去從事「偵探事業」,大不以爲然,可是看慣了他的行動,勸也勸不來,只好「見怪不怪」了。

錢之蓀………姜明飾

一個富有財產的大腹賈,飽暖思淫慾,他也不能例外。王曼麗便是他的外寓,他送了朵鑽花給她,怎知道竟失竊了,後來他在另一個交際花那裡發現到,再請私家偵探偵查,竟連他的情婦和賈鈞的私情也查出來了。

賈鈞………平凡飾

外表是個翩翩俗世佳公子,拆穿說來却是個拆白黨,他的手段可高明哩!既維繫着王曼麗的「愛情」,使她供給他的用度,私底下又能繫住了另一個交際花白明的「芳心」,這樣子的人,不作賊才怪。

阿芳………樂蒂飾

王曼麗的女用人,年青、有志氣,爲了小時候被父母押了給人家,她想自立,便和愛人小張設法,那知道碰巧主人失了鑽花,被幾個糊塗蛋認她爲嫌疑人物,纏夾不清。後來幸而永落石出,她也脫離羈絆,重獲自由。

應健身………金沙飾

一個無牌的黃綠醫生,是王曼麗的房客之一,行動閃縮,形貌猥屑,王曼麗失了鑽花,他自吿奮勇,拿出他那副謊話測騐器來實行偵察那些嫌疑人物,那知道倒弄得自己當塲出醜,幾乎無地自容。

小張………張錚飾

阿芳的愛人,也是這房子的老門房底兒子,爲人識實可嘉,因阿芳環境不好,他見義勇爲,替她籌錢還債,幫助她脫離不良的環境,却被華福爾懷疑他是竊賊。後來案情大白,才洗脫嫌疑,出了一口氣。

王曼麗………張冰茜飾

一個交際花,是富翁錢之蓀的情婦,生活本來安定,却又和拆白黨賈鈞鬼混,僞稱他是表哥,實行倒貼政策,鑽花是錢之蓀送給他的,那曉得當天晚上便失去,弄得滿天神鬼,到頭來西洋景拆穿,她也失去靠山了。

白明………朱莉飾

也是交際花,和賈鈞有私情,賈鈞在王曼麗那裡騙到了錢,便在她那邊花去,連偷到的鑽花,也送了給她,那知道,便因此露出破綻,被錢之蓀發現了。後來案情揭發,知道賈鈞原是個老千,後悔莫及了。

鑽花竊賊

.電影小說.

這是一所半新舊的花園洋樓,裡面住着形形色色的各種人物,有專寫偵探文稿的無聊文人華福爾,無牌醫生應健身,退伍軍人畢知心,還有曾經當過交際花的王曼麗。

曼麗是業主錢之蓀的情婦,因此她住的是全樓最精緻的二樓。今天是曼麗的生日,客廳裡早已坐滿了這班閒着沒事的房客,錢之蓀見了他們就頭痛,在房裡向曼麗咕嚕。

「你也算多事,邀這些人來幹什麽?」

「又不是我邀的,他們自己要來嘛!」

錢之蓀從懷裡掏出一個錦盒來,打開,烏黑的絲絨裡嵌着一朵閃亮的鑽花。

「你看,我給你帶了什麼生日禮物來?」

「喲,多少錢買的?」曼麗這才高興地跳了起來。

「两萬塊,你歡喜了吧!」他把鑽花給她戴上,擰了擰她的臉頰,舒坦地躺在沙發上,曼麗不勝親熱的依偎着他。

「之蓀,給我點錢,家用沒有了!」曼麗趁勢撒嬌。

「怎麽又沒有錢啦?好,好,給你給你!」他從袋裡摸出一叠鈔票,無意中有一張發票跌落地下。

「這是什麽?」曼麗拾起來正要細看。

「沒什麽,一張沒用的發票。」他隨手拿過來揉去了,擲在字紙籃裡,忙摟住了曼麗,親熱一番。

錢之蓀走後,曼麗並不顯得寂寞孤單,她喝酒、談笑、媚態撩人的週旋在賓客之間,原來她的身邊還有一個風度翩翩的少年賈鈞侍候着她,他自稱是曼麗的表哥,可是誰也不會相信他的鬼話。

今晚的曼麗打扮得艷麗若仙,尤其是她胸襟前的那朵鑽花,好像也隨着主人的風韻,愈顯得光芒閃爍,它把這一班窮房客的眼睛都閃眩了,他們露着驚羨的目光,竊竊私議,两萬塊是多麼驚人的一個數字!

酒闌人散,已是夜深時分,曼麗囘到臥室,在梳粧台前取下了鑽花,小心地放在台上。

這時候,黑暗中,客室裡有一個人輕輕地推門進去,到女傭阿芳的房門口低喚,阿芳急忙開門噓止他,把他一把拉了進去,這個人原來是老門房的兒子小張。

曼麗換好了睡衣,聽見院子吹起了一聲口哨,她忙到窗前去探望,然後把靠洋台的窗幔拉上,把鑽花鄭重地放進了手飾盒去,她屏息靜氣地聽了一會,一切沒有動靜,這才開門去到客室,看見阿芳的房門中漏出一絲燈光,她非常機警地過去探望,房裡即空無一人,正在驚訝間,忽然從窗子裡發現了阿芳和小張伏在洋台的欄杆邊並首喁語,她躊躇了一會,終於悄悄地退了出去,把門帶上了,緊張地過去開客室的門,黑暗裡迎進一個男子——賈鈞,两人躡手躡足地走進臥室去了。

曼麗舒了一口氣,俏皮地作了個媚眼,走進浴間去,冷不防浴缸邊倒坐着一個男人,她失聲驚呼起來,再仔細一看,原来是房客應健身,「你怎麽躱在這裡?」

「我醉了,我是來吐的。」應抬起身來,囁嚅地說着。

房裡的賈鈞聽到聲音趕來,却被曼麗一手把門擋住了。

「你眞是……現在囘去吧,走吧!」她故意說得很晌,示意賈躱開,一路把應扶出去。

曼麗囘進臥室鎖上了門,熄了燈,窗外夜色朦朦,他倆投入了醇醉的懷抱裡。

X X X

第二天,曼麗的屋裡,發生了一件駭人的竊案,上上下下的房客都來慰問她,只見桌上翻滿了手飾箱裡的小零小碎,却獨不見那朵鑽花,錢之蓀滿面怒容,聲色俱厲的迫着曼麗。

「鑽花呢?怎麼會不見的,你說!」

曼麗黯然地站在一旁,只是啜泣。

「今天我是特地來邀你去赴一個宴會的,現在也不用去了。」他環顧衆人一眼,「家裡雜亂得像個茶館,不丟東西才怪哩!好了,別哭了,儘哭有什麽用,不過,我告訴你兩萬塊錢的東西不是說丢就算的,你一定得把它找出來,要不然………」他口裡「哼」了一聲,就悻悻地走了。

曼麗還是委屈地哭着。

「曼麗小姐,你這鑽花是什麽時候放進手飾盒去,什麽時候發現不在的,這中間有什麽人來過?還有………」華福爾看偵探小說着了迷,他開始用偵探的口吻問着。

「我心裡亂得很!」曼麗不便囘答,只好支吾其詞。

「當然亂,那能不亂呢!」坐在旁邊的應健身同情地點頭,這一來可提醒了曼麗。

「噢,我記起來了,應先生昨晚在我的洗澡間裡。」

「啊?」大家不約而同的驚呼起來。

「我……我昨晚喝醉了………」應窘態百出,不知所措了。

「酒醉人不醉,我看是………」畢太太大表懷疑。

「各位,請尊重我的人格,難道我應某人 ………」

「唉,人窮志短,這可難說得很!」

「那末說,你家裡就很有錢咯!」

太太的這句話,把華福爾塞住了口,他一氣之下,背過身去眺望窗口,暮色蒼茫中,他忽然看見阿芳蠕蠕地走向門房,輕輕地叩了一下窗上的玻璃,一會兒小張出來了,兩人交頭接耳地在說話,華福爾緊張地囘身往外就走,口裡喃喃自語:「又出事了,果然是小張。」

他放輕脚步,藏身隱形,黑地裡摸到了門房,小心地探頭向窗裡張望,只見裡面擠滿了人:司機、厨子、老張夫婦、阿芳、小張和小張的夜校同學小楊,他興奮極了,貼耳偷聽,果然,他們在談論鑽花失竊的事。

「那姓華的一口咬定是小張,這怎麽辦?」老張在訴說。

「怕什麽,難道丢了東西就一定是我們偷的?哼!我們挨窮不受欺,欺到我們頭上,我們可就不客氣!」司機的聲音。

「對,小張,你不要担心!」厨子也憤憤地拍着胸。

「我當然不怕,好了,小楊、阿芳,我們去商量阿芳的事吧。」

黑暗中,他看見三個人影走向外邊去。

「阿芳,你有什麽事情要跟我們商量?」小楊邊走邊問。

「阿芳想走了!」小張在代阿芳囘答。

「對,應該走,我贊成你走!」

以後的話聽不清楚了,華滿腹狐疑的回到家裡,心想:「阿芳要走了!」這還會有錯?

第二天一早,他又出去探聽小張的動靜,但却沒有找到,趕得滿頭大汗,狼狽地囘來。

這時候,隔房的畢知心夫婦,也正在進行偵查工作,他們把老張夫婦們偷偷地叫了來,想用威迫利誘的方法,探出鑽花的下落。

「張老頭兒,我告訴你,小張弄得不好就要吃官司的!」畢知心當頭就是這麽一句,嚇得老夫婦只是叫寃訴苦。

「其實,祇要你們把東西拿出來,我請老爺去給你們說說,保証沒有關係的。本來嘛,小張拿了也是不得已,我們都明白,都同情的,說不定太太還會賞個八十一百給你們呢!」接着由畢太太施展她的軟騙手段。誰知道這對老夫婦非常堅决的一口囘絶。

「我們不偷東西,也不要什麼獎金。」

「哼,你們要眞執迷不悟,那就莫怪我反臉無情呵,老實吿訴你們,他的眞憑實據,都在我的手裡了!」

老張愈聽愈氣,終於忍不住了,他拉了妻子就走。「走,怕什麽!你們有眞憑實據,那你們去吿我們好了!」

「不識抬舉,混賬東西,一定告你們去!」畢知心想不到他們會這樣倔強,大失所望。

「反正沒關係,我對偵探有硏究也有興趣,讓我來偵查,一定查出!」華福爾擺起了偵探的架子。

「偵查?偵查什麽?」這時門口突然出現了賈鈞。

「曼麗的鑽花不見了!」

「啊?曼麗,是眞的嗎?」他關切地問。

曼麗頷首飲泣,房客們亂紛紛地七嘴八舌,有的主張立刻去報警,有的主張自己來偵查,賈鈞聽得不耐煩,他代替曼麗答應願出一千元的賞格,委托他們去找囘那朵鑽花,「可是現在,各位,我看我表妹實在太疲倦太傷心了,需要安靜,需要休息,所以………」

房客們只好退了出去;他們走到飯廳外邊,剛好阿芳端了菜盤過來,畢知心立刻精神一振,嘻皮笑臉的迎上去,擋住了她。

「哦,好香呀,好香呀!」他借着聞菜香,差不多聞到了阿芳的臉上。

「你怎麼啦?」畢太太上前把他一把拉開。

阿芳正經作色,一聲不响地繞道走了過去,華福爾在旁一直盯住阿芳望着,等她走遠了,神秘地問大家說:

「喂,你們發現了什麽沒有?」

「什麽呀?」

「我看阿芳的神色不對,她慌慌張張的連正眼也不敢看我們!」

「嗯,我看她怪不自然的,是不對勁!」畢太太正恨着阿芳。

這時,客室裡買鈞正在柔聲地安慰曼麗。

「別愁眉苦臉的,一切放開些!」

「叫我怎麼放得開,你沒看見老頭子剛才那副臉色,就像把人都呑得下似的。」曼麗傷心地哭泣。

「沒關係,爲了他自己的體面,諒他也不會張揚出去,不會把你怎樣的!」

「可是天天像要債似的來逼我,這種日子我怎麽受得了 !」

賈鈞替她抹着淚,安慰她說他的生意最多也不出這個月就可以完全辦好了,他要曼麗爲他再忍耐一些日子,到那畤候,我們一切都準備好了,就可以還走高飛。兩個人依偎着,賈鈞的温情把曼麗整個兒触化了。

阿芳開好飯,囘到外面,只見這一班房客鬼鬼祟祟的跟在她背後,她心裡好不白在,低着頭只管走。

「阿芳,聽說曼麗小姐的鑽花不見了。」畢太太一馬當先的攔住了她。

「我不知道,我們整天都忙不過來,也沒工夫管這些閒事。」

畢太太給碰了個釘子,愈加惱怒,「你們瞧,她多狡猾,推說不知道。」

阿芳一路下樓,先到厨房,和司機、厨子說了一陣話,又出來走向門房,這一羣人老是跟在後面,阿芳進了門房,好久不見出來,他們到窗口去窺望,只見她和小張在私議什麽似的,這一下可緊張了,他們認爲這是個重要的線索,阿芳和小張一定不是好人,而且司機和厨子好像也都有嫌疑。

他們要求曼麗,把那些可疑的人一個個叫來審問,於是曼麗的客室變成了臨時法庭了。

華福爾一門心思地在小本子上默繪那朵鑽花的圖形,畢知心儼然擺起主審官的架子,他的兩旁坐着畢太太和應健身,空氣相當嚴肅。

第一個受詢問的是厨子,他是揚州人,巳經結婚有两個孩子,每月賺八十元。

「那我可要問你了,你賺八十元一月,要養活一個老婆、两個孩子,這怎麼辦呢?」

「苦是苦一黠,可是又有什麽辦法呢?」

「那你難道從來不想辦法嗎?譬如買菜落點錢呵!譬如………譬如偷呵!………」

厨子氣得鐵青了臉,「畢先生,你也是上等人,你不能平白無故的寃枉人!」他又轉向曼麗,咕哩咕嚕的大發牢騷,「太太,你是知道我的,我給你做了五年,家裡怎麼苦,老婆去販菜,孩子去擦鞋,女兒賣報,我可從沒有向你訴過一聲苦,叫過一聲怨,去年孩子病了,我押剩一套底衫褲,可也沒有欠過一文菜錢,太太,我………」

「你講這些幹什麽?」畢大聲的喝止他。

「畢先生,我看………」曼麗也聽得不耐煩了。

「好,看你太太的面子,去吧,眞是………」畢趁機下階,他又重振旗鼓,官架十足地叫阿芳。

「把阿芳叫進來!」

「我就在這裡!」阿芳在門口應着。

「嘎,你就在這裡,」他一愕,忙改變了語氣,色迷迷她望住阿芳,「好極了,你過來,走前來些,再過來些,近些好講話嘛!」

畢太太看得眼裡冒出了火,過來把畢知心一把推開。

「你跟我走開,我來問!」

「阿芳,你明明知道鑽花的事,爲什麽上午我問你,你當面撒謊?」畢太太開口就問,阿芳不答。

「可見你不老實,一個不老實的人就什麽事情都會幹!」

阿芳還是不响。

「好,好,問得好!」應健身點頭稱好,畢太太更是得意,步步緊迫地,「說呀!爲什麽不說?」

「鑽花丢了我知道,怎麽丢的我不知道,你們問我,我去問誰?」阿芳開口了,她望了畢太太一眼,「要說嫌疑的話,那麽,莫非就只是我們有嫌疑?………你們………」

這一下,畢太太沒了面子,她猛的站起來,横蠻地指着阿芳,「阿芳,我知道你的嘴厲害,你話可得要說清楚,不能含血噴人,你說我們都有嫌疑,那是誰?你一定得指出來!」

阿芳當然不肯屈服,兩個人成了僵局,倒是賈鈞好像彼明白道理似的,他說一定要阿芳把賊指出來,這是不合理,也不可能的,她還不是跟大家一樣,怎麽會知道呢?

「阿芳從小跟着我,她人是可靠的,我想她不會做這種事!」曼麗也替阿芳說話了,畢太太奈何她不得,只好罷休。

阿芳走後,司機昂身而入,他不等別人問他,開口就說:「先聲明,關於鑽花,我沒有什麽可說的。」

一下子把大家都愕住了。

「你坐下,我們隨便談談!」應健身轉了語氣,「這裡的情形你很熟咯!」

「不瞞你說,這裡上上下下,裡裡外外的事情,我都知道一點,你們要我說的是關於那一方面的?」他說話時,眼睛脫視着賈曼两人,顯示着弦外有音的神氣。

曼麗受賈鈞的示意,趕忙打斷話題:「司機平時很少上樓,昨晚也沒來過這裡,我看………」

「不問也罷!」賈鈞來不及的說了出來。

「那麽………我走了………!」司機冷笑一聲,大踏步地走了。

這一塲審問,弄得一黠兒結果也沒有,經過了 一陣沉默,華福爾又抓住了機會查問。

「昨天我們走後,你到了些什麼地方?」

「我到臥室下裝,取下鑽花!」曼麗不得已,只好囘答。

「還有沒有人來過?」

「沒有!」她斷然地說。坐在旁邊的應健身倒揑了一把汗。

「眞的沒有?」

「難道我還說謊不成?你這是什麽意思?」曼麗心虛,對他的追問,只有佯作生氣來掩飾,然後她又故作誇張地:

「啊,是了,我想起來了,昨夭我下裝後看見有個人在洋台上………」

「啊!誰——誰?你快說!」一陣緊張、恐慌與騷動。

「小張。」

「小張?果然是他!」華福爾點頭,好像他早已發覺了。

於是小張被傳了進來。

華一見小張,馬上擺出全副偵探架子。

「曼麗小姐,我要求實地勘察。」

曼麗和賈鈞交換了一下目光,正想阻止他,一夥人却已擁進了她的臥室去,華福爾站到曼麗的橋粧台前,東探西量過了好一會,奇怪地問。

「咦,你在這裡看不見洋台的,怎會看見小張呢?」

「噢,我是去客廳裡看見的!」她見衆人都射以好奇的目光,便又解釋說:「我每天臨睡之前,總得四處巡邏一下,這已成了習慣,我去看看阿芳睡了沒有,我打開她的房門就看見小張他們在洋台上。」

「小張,這是怎麽一同事?」華福爾義正詞嚴地責問小張。

「我在洋台上不假!」

「那你是怎樣進這房間的?」

「我從來沒來過這房間!」

「噯,你是從長窗裡進來的?還是從氣窗裡進來的?」華福爾搖體幌腦的儘管自說自話,小張掉頭理也不理,他承認昨晩到洋台上和阿芳說過話,可是他堅持他們是在商量另外一樁私事,和這件竊案跟本沒有關係。

「你和阿芳的私事?阿哈!」畢太太忍不住大笑起來。

「阿哈什麽?我們就不能有事?我們的事就一定是偷東西啦?」小張倔強地往外走,華福爾攔住他還想問,却被他狠狠一推,「你管不着,你有本事達出証據,把我送差館好了!」

衆人愕住了不知所措。

「我看呵,準是他!」在寂靜中畢太太下了這麽一個結論。

「啊,我想起來了,我有一架謊話測驗器,那眞是靈極了,今晚我去修理一下,明天可以拿來試試!」應健身也想到了辦法。

「那眞是太好了,不過現在………」賈鈞又下了逐客令。

曼麗送走這羣人,如釋重負,「唉,這些祖宗總算上路了!」她輕鬆地倒在賈鈞懷裡。

「鈞,讓我們走吧!快點走吧!我實在就不下去了,你想,上上下下這許多寶貝,還有老頭子………」

「是的,曼,我知道,可是現在只有我在你的身邊呢!」他無限深情地擁抱着她。

X X X

爲了這一千元賞金,可忙透這班窮房客。

華福爾緊張地在一大堆偵探小說中翻尋參攷資料,華太太氣得在一旁惱他。

「人冢丢了鑽花,你多管閒事忙什麽?家裡米沒有了,油沒有了,就沒見你動過腦筋。」

「我就是在想辦法呀,一千元的賞金,不就什麼都有了,再說,我已經有了線索,昨天晚上只有應健身和小張到過她家裡,我看最可疑的是小張,應健身怎麽說總是個體面人!」

「人家小張是個好孩子,老實誠懇,你可別冤枉他!」

在另一個房間裡,應健身關上門,手忙脚亂的正在修理那架古舊的心理測驗器。

下午,在曼麗的客室裡,應健身滿有把握的向大家介紹說:「這機器的用法是把這個頭子放在被試人的心口上,我問話以後,對方要是說謊,那他就免不了要慌張,這個表就會跳動,如果那指針碰到了底,那就証明他說的是謊話,决沒有錯。」

他第一個選準阿芳來試騐,阿芳見他動手動脚的怎麼也不肯,結果祇有請曼麗來給她安放試驗頭子,曼麗是出於無奈,阿芳也是敢怒而不敢言。

「阿芳,說老實話,你愛不愛那鑽花?」應一本正經地問她。

「我不希罕!」

「你有沒有想過要是你也有這個鑽花?」

「沒有想過!」

眾人緊張地望着,那指針跳動着,却沒有到底。大家似乎很失望,「怎麽搞的,怎麽老不會到底的?」

「不,不,我來問!」畢知心搶着過來,「阿芳,你這麽大了,有沒有偷過漢子?」

一陣鬨堂大笑,阿芳憤怒極了,「放你的狗屁!」她站起來向外就走,衆人掃興。

接着厨子、司機、小張,一個個的試騐過來,指針永遠是那麼高高低低的跳動着。大家忍不住笑得仰天循地。

「哈,還說是科學哩,我看是跟科學在丢醜!」畢太太又在挖苦地說。

「這麽辦吧!應先生,你自己來試一下吧 !」華福爾一提議,大家齊聲贊成,不由分說的把應健身按倒座位上,「沒關係嘛,我們一定給你保守秘密!」他們原是跟他開玩笑的。

「我問你,那天晚上你爲什麽躱在曼麗的洗澡間裡?」

「那………那是我醉了!」

衆人忽然大叫起來,原來那指針一下子就跳到底,嚇得應健身面加土色,趕忙站起來分辯:「這不對,這不對,這機器準是壞了!」

正鬧得一團糟的時候,電話鈴响了。曼麗過去接聽,那是錢之蓀打來的。

「喂,你們靜一下好不好?」

衆人祇好停止了胡鬧,華福爾在室中踱來踱去,看見阿芳的房門開了一條線,他過去張望,奇怪的是阿芳正躲在地上翻箱子,好像從箱子裡取出幾件首飾似的東西,用毛巾包好放進口袋去匆匆地走了。他疑心極了。

晩上,他把阿芳叫來,問個底細,阿芳直認不諱,她說那是自己的首飾,她拿去交給小張變賣;因爲從前她爸爸欠了老爺一筆錢,還不出來,就把她抵在這裡,現在她積了些錢, 想湊夠數,把爸爸的債還了,就可囘家去,小張答應幫她去凑錢的。華福爾還是疑惑不已。

「不,這裡面一定有蹊巧,要不,爲什麽你先不走,後不走,偏偏要在這時候走?爲什麼小張要那麽熱心?再說,昨天晚上小張來看你,連你太太也不聽見他進來………不是做賊偷東西,爲什麽要這樣鬼頭鬼腦的!」

一連串的爲什麼,把阿芳氣得哭了,華太太替她抹了眼淚,好聲地安慰她說:

「阿芳,你去睡吧!他腦筋有毛病,你別睬他!」

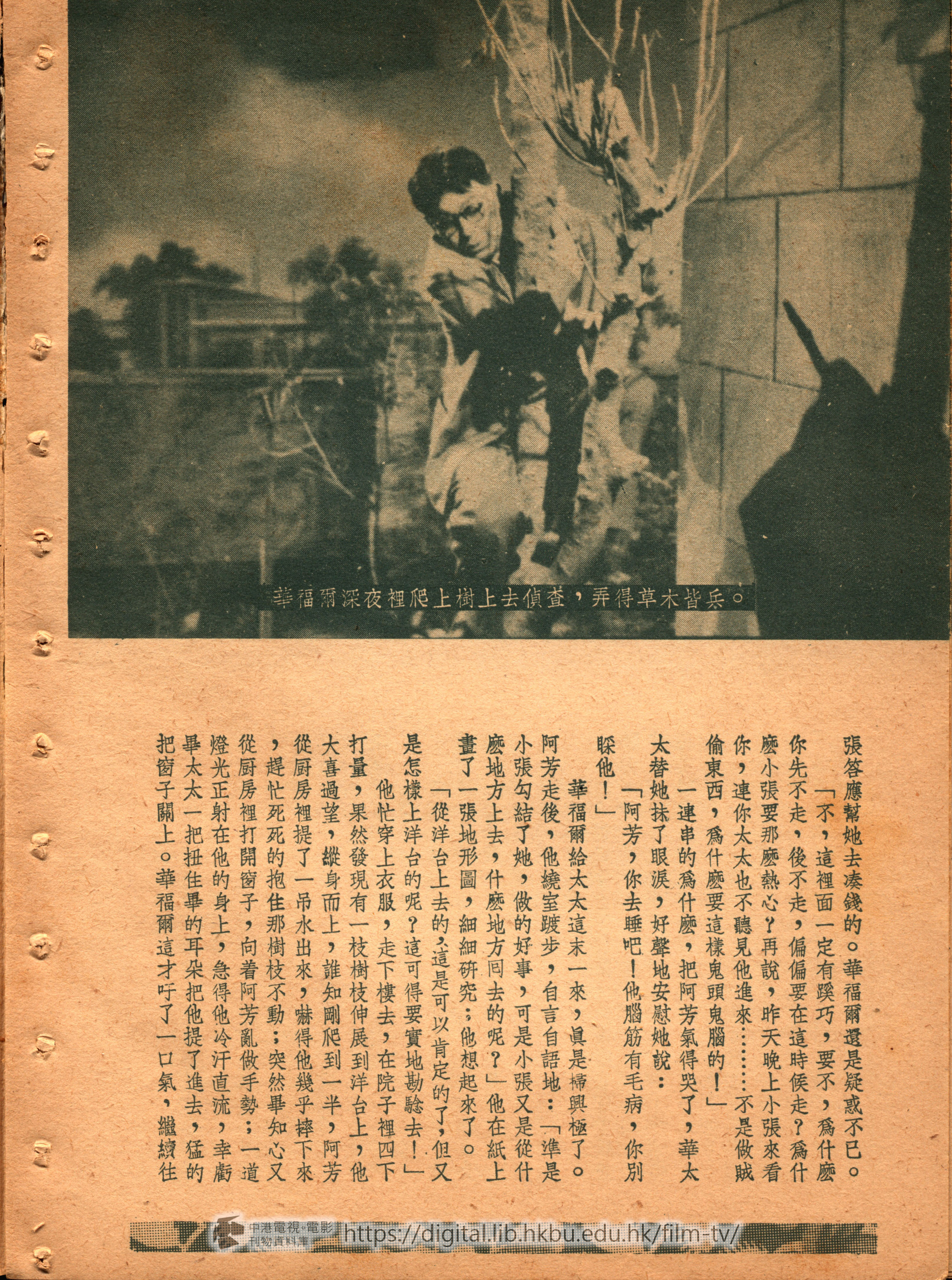

華福爾給太太這末一來,眞是掃興極了。阿芳走後,他繞室踱步,自言自語地:「準是小張勾結了她,做的好事,可是小張又是從什麽地方上去,什麽地方囘去的呢?」他在紙上畫了一張地形圖,細細研究;他想起來了。

「從洋台上去的,這是可以肯定的了,但又是怎樣上洋台的呢?這可得要實地勘驗去!」

他忙穿上衣服,走下樓去,在院子裡四下打量,果然發現有一枝樹枝伸展到洋台上,他大喜過望,縦身而上,誰知剛爬到一半,阿芳從厨房裡提了一吊水出來,嚇得他幾乎摔下來,趕忙死死的抱住那樹枝不動;突然畢知心又從厨房裡打開窗子,向著阿芳亂做手勢;一道燈光正射在他的身上,急得他冷汗直流,幸虧畢太太一把扭住畢的耳朵把他提了進去,猛的把窗子關上。華福爾這才吁了一口氣,繼績住上爬。

到洋台時,他已氣喘如牛了。正想息一會,忽聽得曼麗的臥室裡傳出一聲輕笑聲,他驚訝地躡足過去,從窗幔的隙縫裡去張望,啊!可把他嚇得口張舌結地傻住了。原來曼麗和賈鈞正親熱地依偎在沙發上,他忙貼耳偷聽。

賈鈞在誇耀他南洋的橡膠園、住宅、別墅 ,「………你愛住那裡就那裡!」

「我不希罕這些,我只想早點去,越早越好!」曼麗嬌聲地望住他說,賈鈞把她緊緊摟住,以吻替代了囘答。

洋台上的華福爾看出了神,一不小心,把一個花架撞倒了,他立刻閃過一旁,緊張地躱到客室的窗外去了。

「什麼聲音?」曼麗掙脫了賈鈞的懷抱,害怕地問。

外面傳來華裝的貓叫聲,他倆又擁抱了。

華福爾好自得意,東張西望,發現了客室上打開着的氣窗。他又縦身爬上,可是剛過了半個身子,窗上的插鎖給擠開了,碰的一聲,氣窗蓋下,把他夾在中間,痛得實在難忍。

這聲巨晌驚動了臥室裡正在擁抱的賈曼兩人。

「不對,你趕快去看看!」曼麗推着賈鈞。

「我怕不行吧!我要給人看見了,那………那老頭子………」賈鈞已面無人色,慌做一團,他自己怕,却拼命地推曼麗出去。

「你去,你去,別怕,有我在這兒呢!」

曼麗被他推到客室裡,不得不壯起胆來問:「誰?是誰?」不料窗幔後面一個聲音在囘答:「是我!」

曼麗嚇得魂不附體,不由自主的開門大聲叫喊!

「來人呵,有賊呀!」

「喂,喂,你怎麼叫人來呢?他們來了,我怎麽辦?」買鈞從房裡趕出來一手掩住曼麗的嘴。可是樓梯上已經响起了嘈雜的人聲,他只好狼狽地鑽入了曼麗的床底下。

一羣人帶了拖把、掃帚、門閂,擁了進來,向臥室趕去,曼麗連忙攔住,「在這兒呀! 在這間屋子裡!」

「在這兒,我在這兒!」不上不下的華福爾,痛苦難耐,他再也顧不得面子了,在窗幔後面拼命地叫。

司機拉開窗幔,只見他啼笑皆非,一副尷尬樣子,不禁哈哈大笑,「原來是大偵探,你在上面幹什麽呀?」

「華先生一副老實相,可眞看不出來,半夜三更還來偷香竊玉!」畢太太大感興趣。

「不,不,我是來做偵探的!」

又是一陣鬨笑,大家把他拉了下來。

「你來做偵探?你是來現世的,你還不起來跟我同去!」華太太從人叢中擠進來,狠狠地拉了他走。

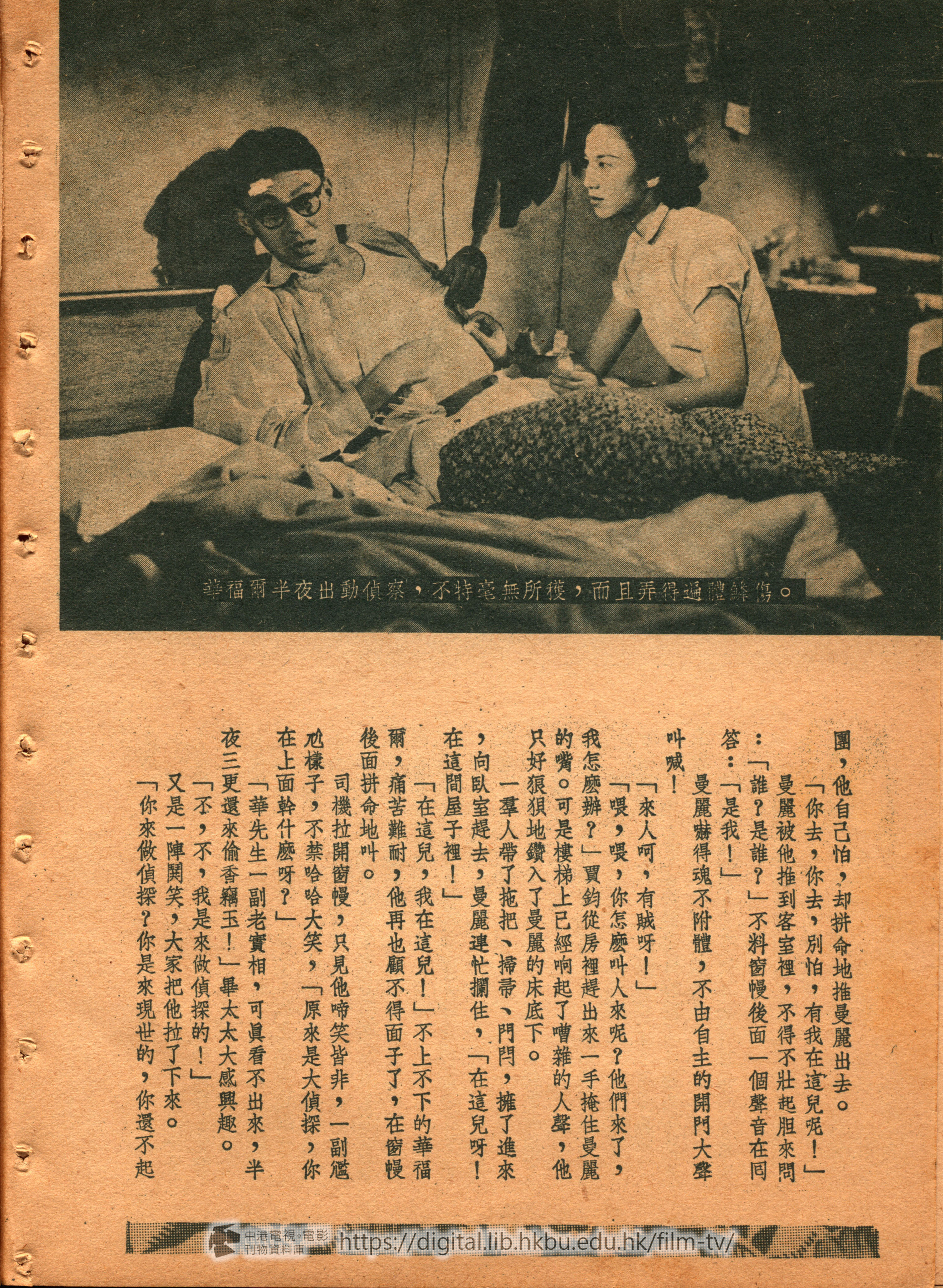

夜深人靜,華躺在床上身上有創痕,心裡在惱慚,爲了那朶鑽花,他輾轉不能入眠。

誰知道,這時候,在某一個盛大的化粧跳舞會中,這朵鑽花却安全地佩戴在一個衣飾華貴的婦人的胸襟上,瘋狂的旋律,瘋狂的舞步,陶醉了每一個人的心,可是有一個外國政治家打扮的來賓,他却被這朵鑽花吸引住了,他目不轉睛地注視着她。

第二次音樂聲起,他向她鞠躬請舞。

他們喁喁私語地舞出了洋台,彼此交換卡片,互訴傾慕之忱。

「小姐,我不知道是否有這個榮幸,可以一見你的眞面目?」

「我卡片上有住址,你有室請過來吧!」 貴婦人瀟洒大方。

「是的,隔天一定拜訪!」他細看她胸前的鑽花。「這別針名貴極了,什麽地方買的?」

「是我母親留下的紀念品!」

「唔,那就更名貴了!」

貴婦人被另一個賓客邀走後,留下政治家一人,他除下面具,吸了口烟,浸入了沉思,這人原來就是錢之蓀。

他確定這朵鑽花就是他送給曼麗的。可是奇怪的是它怎麽會轉到這貴婦人的手裡?經手偷它的那個人又究竟是誰?他要知道其間的詳細情形,於是他把這件事委托了私家偵探。

一胖一瘦兩個偵探担任了這個任務。

X X X

華福爾睡了一晚,早晨起來,身子還有點酸痛,正在窗前蹬起俯倒,做着柔軟體操,突然他望着窗外,使他失神落魄的呆住了;他抓起上衣,拔脚就跑。

他飛奔來到街角,看見小楊正在把一叠鈔票塞給阿芳,小張在叮囑她:「你今晚可一定得把東西整理好。」

小楊踏上單車匆匆走了,華福爾不勝疑惑,看見大門口正有一輛單車停着,他也不管是誰的,騎了就追。

一路上,小楊停車送報,他也停車記錄,左顧右盼,忙個不了。最後來到交際花白明的家門口,華已筋疲力盡,喘着氣,抹着汗,又忙着察看動靜;忽然一輛汽車在後面嘎然停下,他急忙避開,囘頭一看,下車的正是賈鈞。

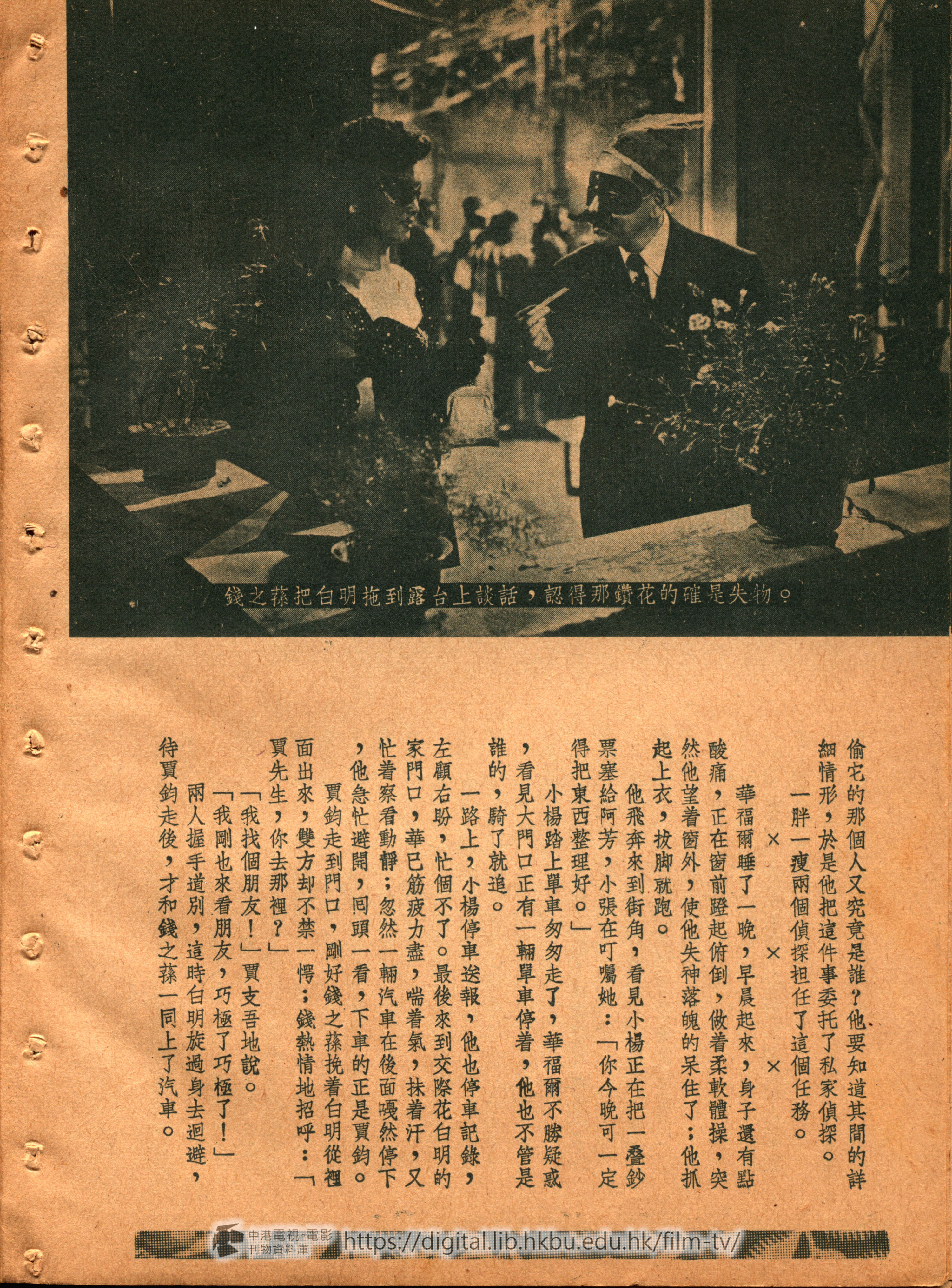

賈鈞走到閃口,剛好錢之蓀挽着白明從裡面出來,雙方却不禁一愕;錢熱情地招呼:「賈先生,你去那裡?」

「我找個朋友!」賈支吾地說。

「我剛也來看朋友,巧極了巧極了!」

兩人握手道別,這時白明旋過身去迴避,待賈鈞走後,才和錢之蓀一同上了汽車。

華福爾好像墮入了五里霧中,目迷心亂,摸不着頭腦忽然,又見賈鈞匆匆地出來,不勝憤恨的樣子。他越看越糊塗,正在呆想,被一個偵探過來驅逐他想再找小楊,却已去得不知影踪了,祇好狼狽地囘家。

在大門口,遇到了一班房客,他正興奮地在向他們述說昨天晚上和今天的偵查收穫,祇見一輛汽車停下,下車的又是賈鈞,他神色愴惶地匆匆上樓。

曼麗正在房裡獨自玩紙牌,賈鈞故作興奮地上前擁抱她。

「曼,我來報吿你一個好消息。我們很快就可以走了!總公司來電報催我同去,我這裡的事情也交代好了!」

「眞的?天啊!這下我們總算走成功了。鈞,到了南洋,我們就像鳥兒飛出了籠子!」曼麗喜出望外。

「我馬上去定飛機票,你快整理東西!」

「那麽急嗎?」曼麗一愕,可是她是絶對相信他的。

賈鈞幫着曼麗把値錢的東西拼奇塞進一個箱子去,然後從袋裡掏出一根繩子交給她。

「今晚十二點,我吹口哨,你就用繩把箱子從洋台吊下來,我在下面接應,我現在定飛機票去啦!」他說完,心神不定的匆匆走了。

可是還沒走到半樓,錢之蓀帶了兩個偵探已經趕到了。

「表哥,又碰到了,眞是巧遇!」

「我碰巧路過來看看表妹!」賈的臉色大變。

「好極了,再上去坐坐!」錢不由分說的挾住了他上樓去,後面跟着那班房客,幸災樂禍地在說:

「好戲開鑼咯!」

華福爾搶前一步,興奮地向錢之蓀報吿他今天的新發現。

「華先生眞是名不虛傳,你辛苦啦!」錢一味的敷衍,眼睛却注視着賈鈞。「賈先生,怎麼不講話呀!」

賈的額上滲出了豆粒大的汗珠,錢望着他縱聲大笑。

「你發燒吧!曼麗,跟你表哥抹抹汗呀!」

曼麗窘迫失措,不敢開口。

「我們裡邊去談談。」錢起身挾住賈鈞,「曼麗,這事也有你一份,你也來!」

曼麗頓覺事情敗露了,她驚呼一聲,詐暈倒在地下,嚇得衆人手忙脚亂,錢之蓀也上前去扶她,就在這慌忙的一瞬那間,賈鈞趁機開門竄逃出去,他上了汽車,飛馳而上,却沒料到後面瘦偵探一路跟踪着,看着他到輪船碼頭買了兩張去澳門的船票。

晚上,華福爾又緊張地開始了他的工作,他從望遠鏡裡探見小張在院子裡向阿芳用手勢交語,一會兒,小張不見了,他靈機一動,把櫃上一面大鏡子除下來,用繩子綁好,懸到阿芳的窗外,對準角度,果然,從鏡子的反射中看到了阿芳和小張正在整理箱子。

他收囘鏡子,匆匆下樓,剛走到一半,聽見院子裡有口哨聲,他一時緊張過度,竟連滾帶棒的倒了下去,這一响可驚動了隔室的畢氏夫婦,他們開了一線門縫,但見華揉股摸腿,一拐一蹺地走到院子裡,他們好奇地窺望着他,華到了院子,廵視一下,毫無動靜,正仰起頭來思索,意外的發現一雙箱子正冉冉而下,他喜出望外的上前一把抱住。

「哎喲,做賊的原來就是華福爾自己!」畢太太嚇得口張舌結,推推身旁的畢知心。

「我早就看透了,他又窮又失業,當然做賊咯!」畢好像並不奇怪似的。

華福爾好容易解開繩子,取到了箱子,突然後面來了個蒙面客,一把抓住華福爾,來搶奪箱子,結果,厮打起來,不一會,又是一個黑影參加了戰鬥,一陣混戰,華福爾只是抱住箱子,死也不放,他被打得一葬聲聲地慘叫起來。

畢太太嚇得抓起一個面盆,猛打狂叫:「院子裡有賊呀!」

蒙面客見情勢不對,忙閃身逃走。華福爾跟還有那個人也鬆了手,對方原來是瘦偵探。

這一來,全樓的人都被驚醒了,一個個都趕過來,小張發現那蒙面客正在竄逃,拔脚奮勇的追去,却被華福爾一把抓住,他以爲小張就是那蒙面客。

「放開我,我才是去捉賊的,」小張一面掙扎,一面向司機和小楊在說:「我看那人好像是賈鈞。」

「哼,你好狡猾,還想嫁禍於人,轉移目標,去,人証物証都在,跟我上樓去!」司機他們怎麽解釋,華總是不信。

「好,小張你去好了,怕什麽!」司機想了一想,囘頭拉了小楊急急地往外走了。

華福爾得意地帶了小張和箱子上樓去,屋子裡已經擠滿了人,曼麗花容失色,驚恐愁切地坐着,錢之蓀却是恰然自得,華當衆打開了那隻箱子,向大家解釋:

「各位,這不是曼麗小姐的東西嗎?哪,小張、小楊、阿芳同謀合夥,偷偷撲摸的在搞這一手,我早已發現了,而且這是我親眼看見他們一起整理的箱子………」正說話間,突然阿芳提了一只箱子從房裡衝出來。

「你胡說,我的箱子在這裡!」

房客們當然不相信她,大家齊聲主張送差舘,小張和阿芳抗拒,曼麗正想起來阻止,忽然門打開,賈鈞、白明由司機小楊押了進來。

「他們剛要到澳門去,給我們攔囘來了!」司機和小楊提了白明的一雙手提箱,把賈白一直逼到曼麗和錢之蓀的面前。

「是你們把他們押囘的?」錢四顧不見胖偵探,心裡在奇怪。原來他是被派看守白明家門口的,不料他打瞌睡着了,賈的什麽時候進去,怎樣和白明收拾東西出來,他根本不知道,幸虧司機和小楊聽了小張的話,跟踪得快。

「你們來了,好極了,請坐請坐!」錢從白明的皮包裡取出鎖匙交給瘦偵探,「你把這位白小姐的手提箱打開,檢査一下!」瘦偵探打開了白明的手提箱,把箱裡的東西一件一件的點檢,赫然發現那失竊的鑽花,取了出來。錢一手接過來對曼麗說:「這是你丢了的鑽花,沒錯吧?」又囘頭對着白明,「這是他(指賈鈞)送紿你的也沒錯吧!」

曼麗和白明面面相覩,低頭不語。

這時候胖偵探才驚慌失措的闖了進來,錢責怪他說:

「你這時侯才來,差點給你誤了事,你是幹什麽的?」

胖偵探誠惶誠恐的應着:「是,錢先生, 我………」

「你把賈先生的歷史向兩位介紹介紹!」

「是!」他立刻從懷裡掏出本子來唸道:「賈鈞——老千,犯過四次案,坐過五年牢………」

「夠了夠了!」

曼麗白明說不出的羞慚懊恨,狠狠地瞪着賈鈞。

「錢先生,這鑽花是假的,一定紿他換了 !」瘦偵探細看那別針。

可是錢並不驚奇,只是望着賈鈞縱聲大笑,「老弟,你做老千資格還差得遠哩!哈哈,你竟然千到我頭上來了,哈………」

曼麗忽的想起了,瘋狂似的跳起來,從字紙籃裡找出了錢揉去的那張發票來看,她氣得發抖,狠狠地打了錢兩記耳光。

「幾十塊錢的假鑽花,騙得我好苦!」 錢之蓀滿不在乎的還是狂笑,曼麗望着賈鈞被两個私家偵探押着出去,一陣心酸,禁不住掩面啜泣!

「偷鑽花的原來是他!」房客們都愕住了。

「怎麽,你們都不開腔啦?」小張提了阿芳的箱子出來,看見這班房客,愈想愈氣,「你們只知道欺侮我們,瞧不起我們,出了事就疑心我們,這下你們總該看到了吧!」

衆人羞愧地不敢出聲。

夜深人靜,華福爾獨個兒還在埋頭思索。

「爲什麽我要一門心思的疑心到小張、小楊、阿芳這班窮人的身上去?爲什麽?爲什麽………我就沒想到多少華貴的外貌,却隱藏着最卑劣的心靈………。」

—完—