靜子——李麗華飾

感情潛伏的人,和時常亂喊愛情的人迴異。

愛深如海。靜子的愛就深似海。

她愛繪畫。她懂得美,懂得靜中的美,也懂得眞正的愛情。世界上任何一種男子漢,都會對她鍾情。有才學的,和她傾談,有若置身詩境。世俗之輩,看了她,就像在汚濁的空氣中,突然臭着淸麗的花香。

悲劇的角色,却往往由這種絕色的美人扮演。

如果靜子嫁給有錢的田中,在物質上,絕對可以享受一番。在愛情方面,也許就要打折扣。可是,她要是嫁了蘇曼殊——她的表弟,也未必有福。然而,在心理上,靜子是認為能與曼殊共住共樂,是人世間最美妙之事。我們無法判定她嫁給曼殊是否幸福,我們也無法比較她嫁給田中幸福還是嫁給她表弟幸福。可是命運叫她失望了,她追求的,成爲泡影,她夢想的,不能實現。她是悲哀的,憂傷的,不幸的。上帝往往就這樣作弄感情深伏的人。蘇曼殊並非不愛她的表姊——靜子,而是他有不能娶的苦衷,下面一首詩,就足以說明一切——烏舍凌波肌似雪,親持紅葉索題詩,還卿一砵無情淚,恨不相逢未剃時。

蕙子——鍾情飾

她是河合仙的養女,却受到親娘一般的愛護。她知道哥哥——蘇曼殊的心事,但不能帶助他,這只是無能爲力,而不是不願襄助。女孩子的心,總是軟的,她了解靜子表姊的苦悶,同時又明瞭曼殊哥哥的隱衷,除了一洒同情之淚,別無善法。

天眞爛漫,活潑伶俐,差不多是每一個像蕙子這樣年紀的少女所共有的特性。她愛她的家庭,她孝順她的母親,她也崇敬她的哥哥,她艶媚得有如春天的花朶,幸福得一如淸溪中的魚兒。

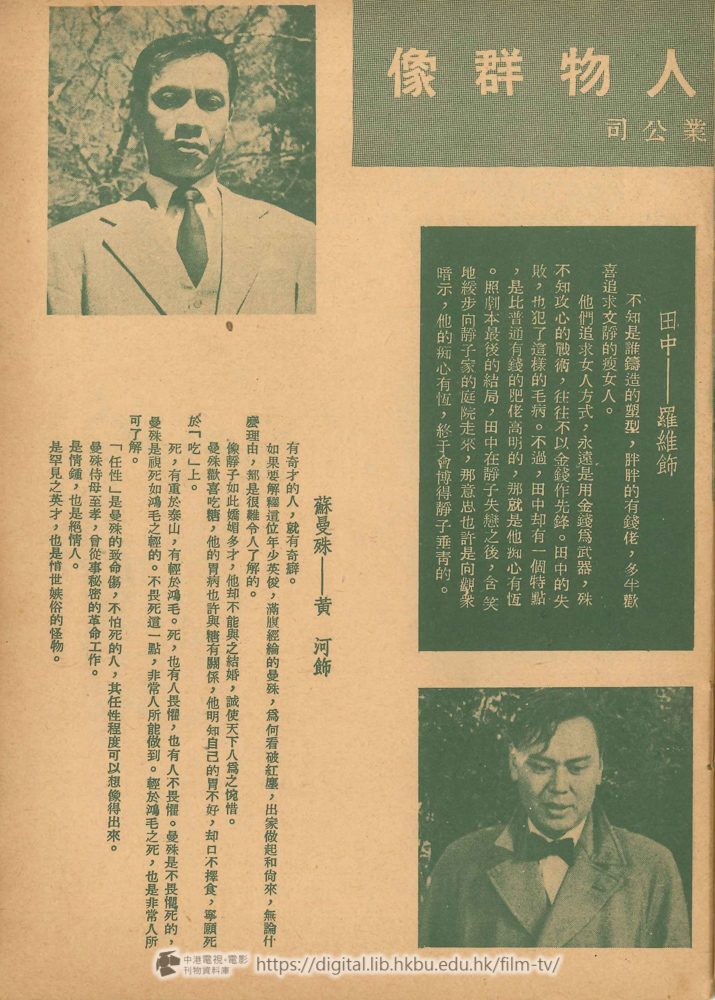

田中——羅維飾

不知是誰鑄造的塑型,胖胖的有錢佬,多半歡喜追求文靜的瘦女人。

他們追求女人方式,永遠是用金錢為武器,殊不知攻心的戰術,往往不以金錢作先鋒。田中的失敗,也犯了這樣的毛病。不過,田中却有一個特點,是比普通有錢的肥佬高明的,那就是他痴心有恆。照劇本最後的結局,田中在靜子失戀之後,含笑地緩步向靜子家的庭院走來,那意思也許是向觀衆喑示,他的痴心有恆,終于博得靜子垂靑的。

蘇曼殊——黃河飾

有奇才的人,就有奇癖。

如果要解釋這位年少英俊,滿腹經綸的曼殊,為何看破紅塵,出家做起和尙來,無論什麼理由,都是很難令人了解的。

像靜子如此嬌媚多才,他却不能與之結婚,誠使天下人為之惋惜。

曼殊歡喜吃糖,他的胃病也許與糖有關係,他明知自己的胃不好,却口不擇食,寧願死於「吃」上。

死,有重於泰山,有輕於鴻毛。死,也有人畏懼,也有人不畏懼。曼殊是不畏懼死的,曼殊是視死如鴻毛之輕的。不畏死這一點,非常人所能做到。輕於鴻毛之死,也是非常人所可了解。

「任性」是曼殊的致命傷,不怕死的人,其任性程度可以想像得出來。

曼殊侍母至孝,曾從事祕密的革命工作。

是情鍾,也是絕情人。

是罕見之英才,也是惜世嫉俗的怪物。

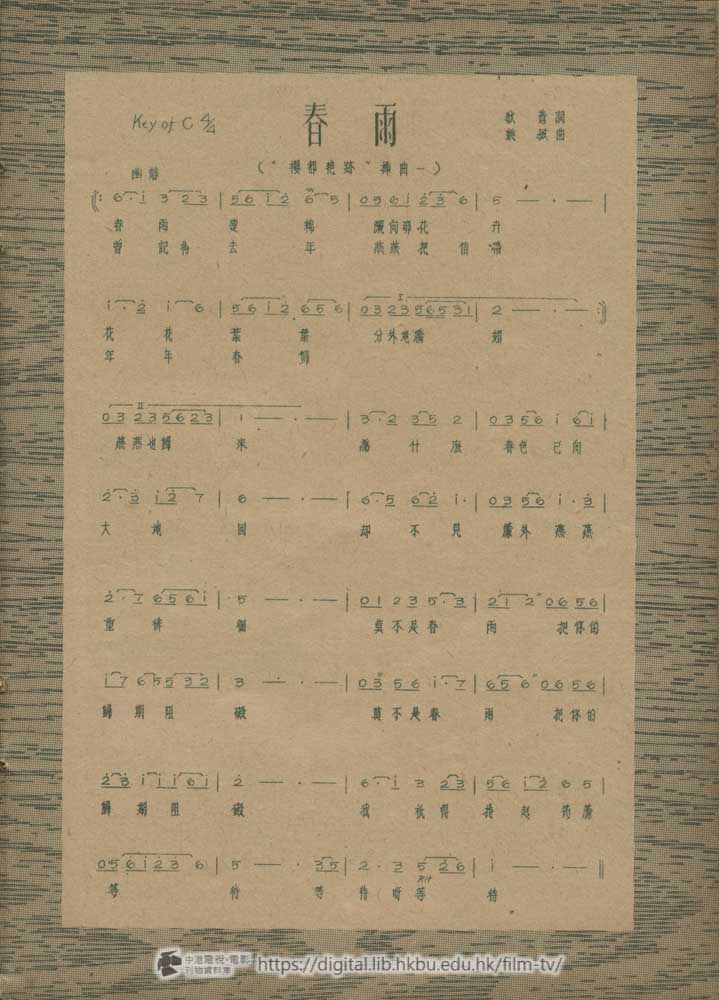

春雨

(“櫻都艷跡”插曲一)

狄薏詞

姚敏曲

幽靜

春雨連綿灑向那花卉

曾記得去年燕燕把信帶

花花葉葉分外的嬌媚

年年春歸

燕燕也歸來為什麼春色已向

大地回卻不見簾外燕燕

重徘徊莫不是春雨把你的

歸期阻礙莫不是春雨把你的

歸期阻礙我衹得捲起筠簾

等待等待呀等待

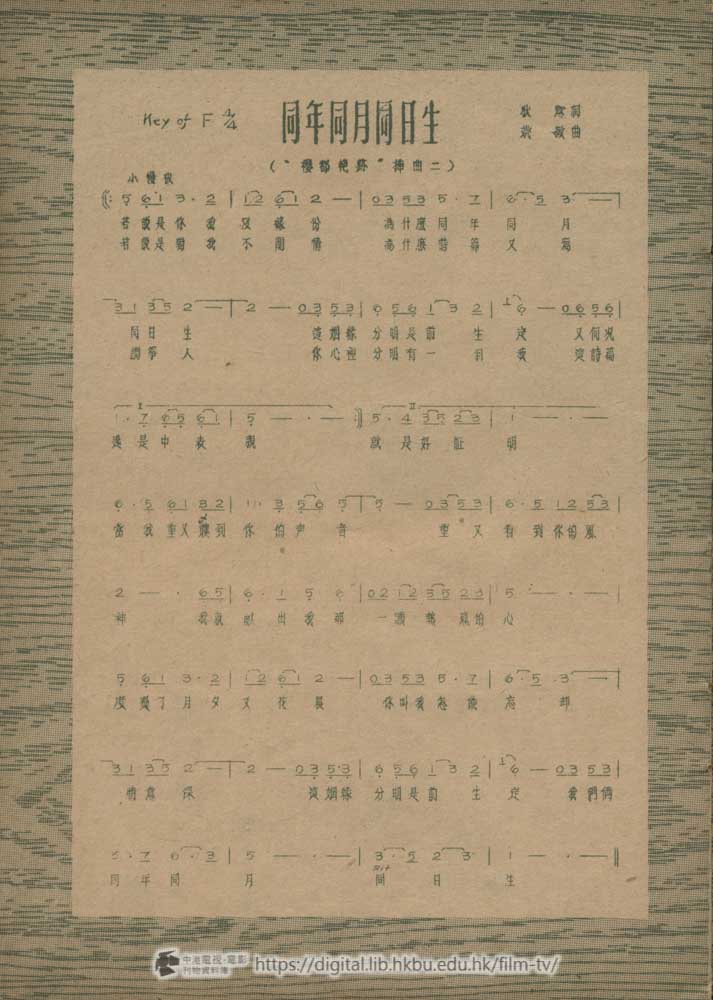

同年同月同日生

(“櫻都艷跡”插曲二)

狄薏詞

姚敏曲

若說是你我沒緣份 爲什麽同年同月

若說是對我不關情 爲什麽詩篇又寫

同日生 這姻緣分明是前生定 又何況

調箏人 你心裡分明有一個我 這詩篇

還是中表親 就是好証明

當我重又聽到你的声音 重又看到你的風

神 我就献出我那一顆熱烈的心

渡過了月夕又花晨 你叫我怎能忘却

情意深 這姻緣分明是前生定 我們倆

同年同月 同日生

電影小說

櫻都艷跡

一個非常窈窕的背影,掩在靑蔥的樹林間,那種風雅,有如一幅畫。

田中就站在這畫的後面,細心欣賞着。

最富魅力的,並不僅是那個窈窕淑女的背影,而是她的全部動作。

她緩緩地揮動着手臂,一筆筆塗在畫架上,又不時抬頭看看她所要繪取的景氣。

是那樣生動,是那樣迷人。田中雖爲俗物,但看了這樣一種情景,一種畫中有詩的情景,不禁喜從中來。

他迷戀這位寫生的女子,已經很久很久了,他不需要看她的正面,甚至也不需要看她全部的背影,祗要聽到她一聲輕微的咳嗽,或是看到她手掌的揮動他便曉得這是靜子小姐,這是他日夜思慕的靜子小姐。

田中站了好一會,覺得不走近她去談談,實在是一種莫大的損失。當他舉步朝靜子走來的時候,由於他的脚步太速太重,把地上、樹上的鳥兒給驚動了,鳥兒便拍擊着翅膀,飛到另一處去了。

靜子並沒有爲群鳥的驚飛所驚動,依舊靜靜地畫着畫。

田中不知在哪兒學來的那套活潑動兒,冀圖親來表演一番,他鬼鬼崇祟地走近靜子,正打算用雙手去掩她的眼睛的一刹那,靜子的感應比他的戲謔的動作還要快一步,倏地起立,喝道:「誰?」

他嚇了一跳,連忙縮回變手,退後一步,窘然說:「噢!靜子,是⋯⋯我。」

「是你!」靜子的文靜,被田中的到來破壞了,她十分厭惡地罵道:「鬼鬼崇祟的,幹什麼?」

他勉强地笑笑:「剛才,我上你家去過了,老太太說,你一早就出去了。我猜想,你一定又畫畫兒來了,所以我到這兒來了。」田中的語調由尷尬、訥訥而變爲兒童的語音。

靜子的憤怒就爲了這種近於哀求的聲音所平息,她又緩緩坐下,對着畫架,好像和畫架說話似的:「你這樣跑來跑去,不怕累嗎?」

「爲了要找你,我天涯海角都會去,那兒會怕累呢?」田中也善觀神察色,他知道靜子沉靜下來了,勇氣馬上又恢復:「靜子,我想跟你談一談,關於我們倆的事⋯⋯」

「⋯⋯」她彷彿沒有聽見一樣。

「靜子,你老太太已經答應了,就只等你一句話,你⋯⋯的意思,到底怎麼樣?」

田中說的謊話,却不能使靜子相信,於是他又改口說:「她老人家不答應不要緊,只要你答應就是了。」

靜子不耐煩聽他這一套,哼了一聲,又繼績作畫。

「我想就在這幾天,把聘禮先送來,靜子,好嗎?」

「聘禮?」靜子幾乎跳了起來:「你的意思是說你們府上有的是錢,對不對?」

「不不不!」田中連忙否認:「你不要誤會!我不過是心裏着急,要是行了聘,那麼就是暫時不結婚,我也放心了。」

「好了好了,不談這一個,我要畫畫,請你不要再打攪我。」

「好,我遵命,不過我也要請求你,不要讓我失望,靜子,我想就是後天吧,後天我派人把聘禮送過來。」

靜子等他走了,越想越氣,就在那畫幅上狠狠地亂塗幾筆。然後收拾畫具,氣鼓鼓的回到家裏。

靜子的母親看見她那種樣子,知道又是田中的關係:「我看田中,人倒是不壞,不過——」

「媽,」靜子忙阻止道:「別提了好不好,我不喜歡哩!」

靜母嘆息着,忽然她想起昨晚的夢境:「噢,我忘了吿訴你了,我昨晚做了一個夢,看見三郞他——」

「三郞?」

「唔,你還記得嗎?三郞就是你姨媽的孩子,你的表弟,他跟你是同年同月同一天生的,不過你比他早幾個鐘頭。可惜,他小時候,就跟父親回中國去了!而且聽說給老虎吃掉了。」

靜子留神傾聽演。

「三郞這個孩子,小時候很聰明,很可愛的,你姨媽還跟我說過,等你們長大了,要親上加親呢!」

「喔,媽,表妹不是來信說,姨媽正病着?」靜子說:

「我們何不到櫻山去,看看她老人家?」

「好呀,我也很惦記你姨媽——」

「明天就動身,好不好?」

「明天?」

「田中說,後天要送聘禮過來。」靜子有意要避開他:「我們躱開了他,免得麻煩!」

靜母點點頭。

她們到了櫻山,使河合仙母女都快活起來。

蕙子是河合仙的養女,叫靜子做表姐,河合仙就是靜子的姨媽。三郞是河合仙的長子,學名爲蘇曼殊。

河合仙吿訴靜子,三郞並沒有給老虎吃掉,只是東闖西聞,在外邊流浪,前兩個月曾經托三郞的一個朋友轉吿他,要他回家一趟,也許短期內就會回來的。

蘇曼殊自接得友人來信,知道母親想念他,便打算先回家一次,然後進行秘密的革命工作。這時,他在鎌倉,友人劉師培和何震夫婦,還笑他是個穿洋服的和尙呢,恐怕全世界也找不出一個像他這様的人了。

曼殊侍母至孝,他不願使母親傷心,只好脫下袈裟,去見河合仙。曼殊的才華,不僅是在文學上,畫畫也極專長,劉師培曾拜他爲圖畫老師。那天,劉師培和曼殊在鎌倉大佛前閒談了好半天,看看時候不早,師培就催促曼殊快點趕路,要是誤了時候趕不上車,「三郞探母」便唱不成了。

曼殊坐在馬車上,口裏嚼着糖,瀏覽着沿途的風景。在逗子中途,他看見另一輛馬車迎面走來,裏面坐着兩個女人,他注視着,她們也注視着他。彼此都有一種詫異的感覺。二小時後曼殊到家了。

蕙子看見曼殊,却不認識,還是老傭人阿竹替她介紹:「噯,小姐,不認識嗎?這就是你的三郞哥哥喲!」蕙子快活得直跳起來,來不及喚他哥哥,就奔到後面喊母親去了。

河合仙日夜想會的嬌兒終於回來了,她激動得說不出一句話,眼淚直流,渾身顫抖,只在牙縫裏进出「孩子⋯⋯」二個字。

「是⋯⋯眞的嗎?」河合仙緊握着曼殊的手:「不,不是做夢吧?」她那多皺的臉上,泛起了歡樂的笑容:「一幌已經十八年了,你長大了!」

天眞的蕙子,怕見母親流淚,於是說:「哥哥回來了,媽應該歡喜才是,⋯⋯怎樣哭起來了啊?」

母子二人,從遠談到近,從天談到地,談了好幾個鐘頭都沒完,河合仙又吩咐阿竹收拾房間,早點燒飯。

後來,河合仙吿訴曼殊:「你大姨母臨走的時候,再三說,一有了你的消息,就寫信給她⋯⋯你小的時候,大姨母挺喜歡你,時常買糖給你吃,還記得嗎?」

曼殊說:「媽,我看不必寫信了,乾脆到箱根去一趟吧。」

「好,」河合仙明白他的意思:「你好不容易回來了,也得出去走走,熱海、伊豆山、錦浦、那些地方,是有名的風景區,你應該去逛逛,也好長一點見識!」

晚上,曼殊躺在床上休息,蕙子走進來,將靜子的照片給他看:「哥哥,你猜這是誰?」

曼殊搖頭。不久,他又想起來了:「今天下午我在車上,好像看見過的,她同一個年紀大一點的婦人坐在一起,大槪是她母親。可是,我不曉得她們是誰啊!」

蕙子拍着手大笑:「就是靜子表姊跟大姨媽呀!」

「我不知道就是姨媽跟表姊,」曼殊說:「要不然,我就喊住她們不讓她們回去了!」

「唉,眞不湊巧。」

「媽爲什麼不留她們多住兩天呢?」

「嗨,誰知道哥哥今天會回來啦?」

「聽媽說,表姊跟哥哥是同一天出生的,是嗎?」

曼殊也記不淸楚了:「是嗎?」

第二天,河合仙、蘇曼殊、蕙子和阿竹都齊集在家門口,等候馬車出發。不料,曼殊却害起病來了,河合仙焦急得很:「孩子你不舒服,還是歇幾天再去看你姨媽吧。」

「沒有什麼,不過是有一點頭暈。」曼殊恐怕母親改變主意,立刻振起精神:「不要緊,一忽兒就好的。」

河合仙臨走的時候,吩咐阿竹:「你當心門戶,我們過幾天就回來的。」

他們一行三人,坐着馬車,向目的地進發。

剛要到靜子家之前,那個痴心的田中,又來糾纏靜子了。原來田中果然把聘禮送來了,靜母冷眼旁觀,一言不發。靜子却大為震怒:「無緣無故的怎麼能收你的禮?」

「這⋯⋯是聘禮,怎麼說是無緣無故呀?」

「聘禮,那就更不能收了,我們家並沒有什麼人想出嫁!」

「靜子,我已經跑了三次了,你,你就收下吧——」

「你歡喜跑來跑去,那是你的事。」

「好了,」田中苦苦央求:「就不算聘禮也可以,算是我孝敬你的,好嗎?」

「孝敬?不敢當!你收回孝敬別人吧!」

田中的傻動兒,使靜子生氣,於是,靜子把所有的禮物,一件件擲向屋外。

經過這一塲表演,田中才絕望地退了出去。

正在這時候,河合仙、蘇曼殊和蕙子,都到靜子家了。

曼殊還不曾坐下,就病倒了。河合仙說:「想不到三郞這個孩子,也像我一樣身體那末單薄。」

「讓他吃了藥,」靜母安慰道:「出一點汗,慢慢兒就會好的,我看,是在路上受了一點風寒。」

「他的病,看起來很不輕呵!」河合仙憂愁地說:「只怕要多耽擱一些時候了。」

靜母勸解道:「就是不為了三郞的病,也應該多躭一些時候喲,你看,箱根的天氣,又溫暖,又高爽,在這兒休養休養,不是很好嗎?等三郞痊愈了,我們再到伊豆山去住幾天,三郞一定會歡喜那個地方的。」

本來是十分快樂的日子,為了蘇曼殊的病,全家就蓋上一層憂鬱的幕。河合仙担心兒子的病不知何日痊愈,靜母也希望三郞好了,好與靜子談談。因為靜子是喜歡曼殊的。這個大家都明白。

晚間,靜子捧花到曼殊的臥房裏來,他正酣睡着,靜子把一切都整理陳設完畢,又悄悄地退出。

次日,曼殊醒來,看到窗下雲母石矮几上陳列着鑑屛、銀盒,筆筒和硯匣⋯⋯另一角是一列柚木書櫃,內置各線裝古籍,又一處,則置有雁柱鳴箏,壁間且懸有櫻山村板屋圖。他正想坐起來的時候,河合仙和蕙子走進房了。

「覺得好一點嗎?」河合仙問。

「好一點了,媽。」曼殊回答:「我怎麼一病就病倒了?糊里糊塗的,也不知道睡了多少時候?」

蕙子插嘴說:「差不多一天一夜啦,寒熱倒總算退了。幸虧大姨媽家裏有的是藥,喝了兩回,哥哥就淸醒了。」

「妹妹,」曼殊向蕙子說:「煩勞你了,一定是你煎藥給我喝的?」

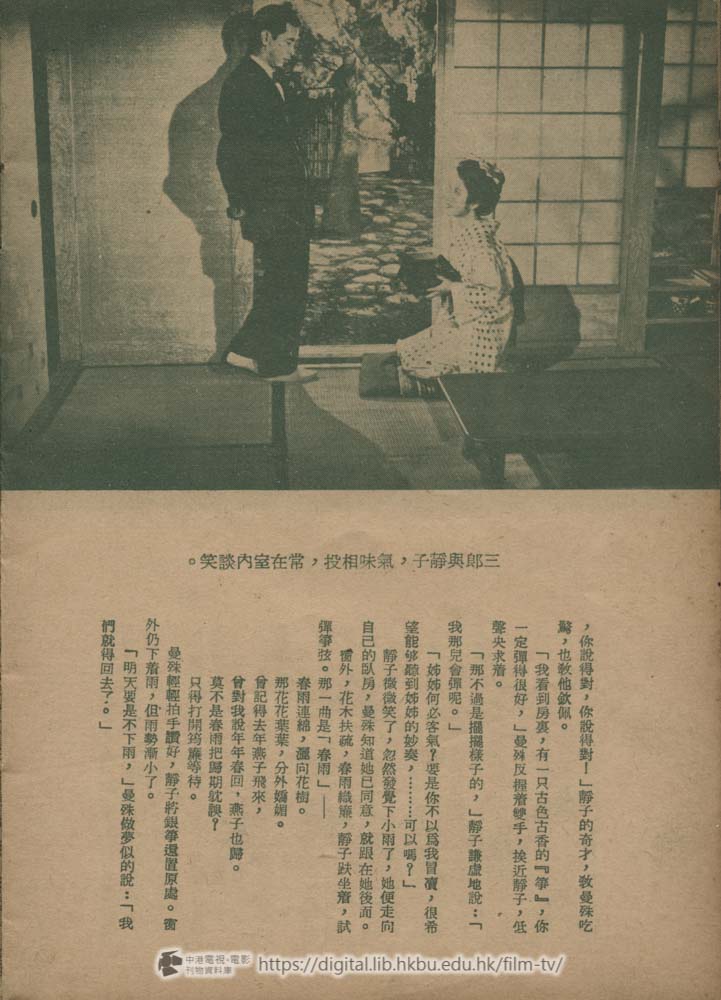

「哥哥,」蕙子連忙搖頭:「你不知道嗎?煎藥給你喝的是靜子表姊!」少頃,靜子捧了碗藥進來,把它放在桌上,用手招招蕙子,指了指藥碗,就翩然出室了。

「靜子表姊又送藥來給哥哥喝了,」蕙子用讚美的語調向曼殊說。

「他表姊跟你一樣,」河合仙說:「二十四歲的人了,還是像個小孩子,她還害臊呢。」

曼殊只是微笑,不敢說什麼。

「昨天靜子表姊侍候哥哥喝藥的時候,哥哥糊里糊塗的對表姊說,謝謝媽,把表姊當做是媽了。」蕙子想起這個,還忍不住笑。

忽然,靜母拉了靜子進來,一面走向河合仙,一面對靜子說:「有什麼難爲情的呀,你又不是沒有見過你表弟。」靜母隨又對河合仙說:「三郞醒了嗎?」

當曼殊和靜子正式見面的時候,彼此都不好意思起來,靜母說:「靜子,你還記得嗎?三郞回中國去的時候,你也知道心裏難過,淌着眼淚哪,時候,你們都是六歲。」

靜母和河合仙一說一對,代替了曼殊和靜子那對話,可是,他倆的千言萬語,却在心裏說了,也由眼睛裏表露了,蕙子年齡雖少,却看得出來。的

第二天,曼殊的病就好了。靜子陪他在魚塘之畔。

「⋯⋯尤其不好意思的是,糟蹋了你的香閨,原來的那一種文雅、幽靜的氣氛,都給一個病人破壞了。」曼殊抱歉地說。

「近來一病輕於燕,扶上雕按馬不知,」靜子不答覆曼殊講的,却吟起詩來了:「三弟這是不是一位詩人的名句,作者是誰,我也不曉得。」

「你,也喜歡中國的詩嗎?」

「噯,有時候也歡喜看看。」

「你最歡喜的,是那一家的詩?」

「噢,」靜子笑了,「三弟不要見笑,其實我什麼也不懂的。」

「你知道欣賞剛才那兩句詩,就决不會不懂了,對於詩,你一定有高見,說說看,最歡喜的是⋯⋯」

靜子沉思一會,說:「可以說,凡是好的詩,我都歡喜。」

「那是當然,不過每一個的愛好不同,所謂好,是沒有標準的,我想,總有那一家的作品,是你比較更喜歡的。」

「唔,我覺得,陳後山的詩,另有一種雋永的意境,就像行雲流水似的⋯⋯噢,我不知道我說得對不對?」

「很對很對,」曼殊玩味着行雲流水這一句:「很有意思。」

「此外,我也歡喜陳夢放的詩,他寫的『王師北定中原日,家祭毋忘吿乃翁』兩句,眞是太蒼凉、太沉痛了!一讀到這兩句詩,就叫人止不住要流眼淚。」

曼殊出神地望着她:「唔,唔!還有呢?」

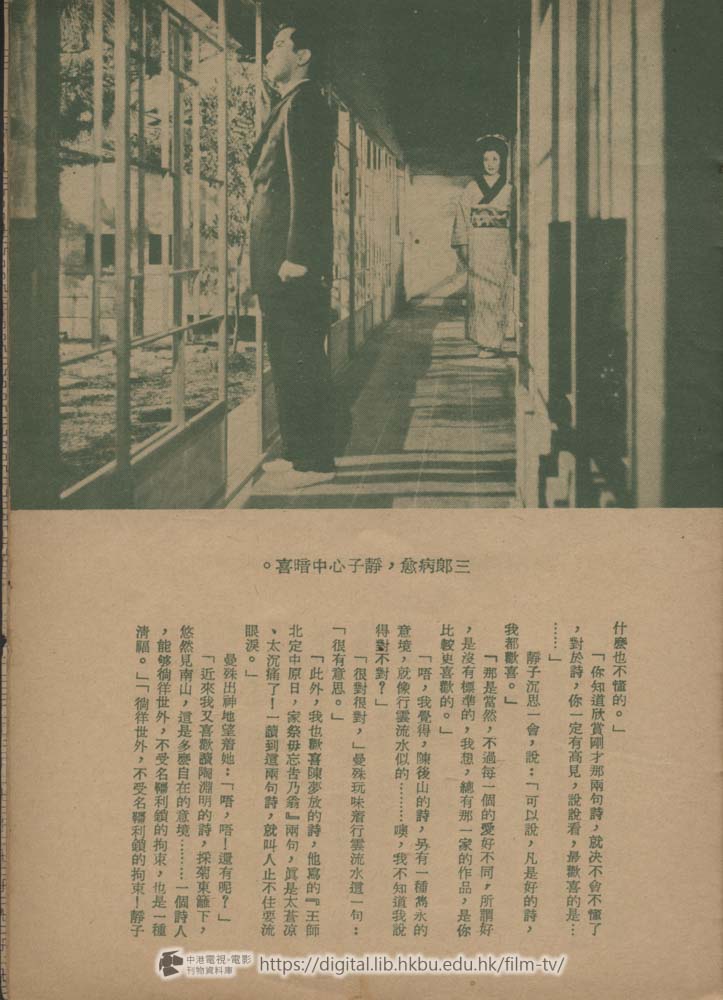

「近來我又喜歡讀陶淵明的詩,採菊東籬下,悠然見南山,這是多麼自在的意境⋯⋯一個詩人,能够徜徉世外,不受名韁利鎖的拘束,也是一種淸福。」「徜徉世外,不受名韁利鎖的拘束!靜子,你說得對,你說得對!」靜子的奇才,教曼殊吃驚,也致他欽佩。

「我看到房裏,有一只古色古香的『箏』,你一定彈得很好,」曼殊反握着雙手,挨近靜子,低聲央求着。

「那不過是擺擺樣子的,」靜子謙虛地說:「我那兒會彈呢。」

「姊姊何必客氣?要是你不以為我冒凟,很希望能够聽到姊姊的妙奏,⋯⋯可以嗎?」

靜子微微笑了,忽然發覺下小雨了,她便走向自己的臥房,曼殊知道她已同意,就跟在她後面。

窗外,花木扶疏,春雨織簾,靜子跌坐着,試彈箏弦。那一曲是「春雨」——

春雨連綿,灑向花樹。

那花花葉葉,分外嬌媚。

曾記得去年燕子飛來,

曾對我說年年春回,燕子也歸。

莫不是春雨把歸期躭誤?

只得打開筠簾等待。

曼殊輕輕拍手讚好,靜子將銀箏還置原處。窗外仍下着雨,但雨勢漸小了。

「明天要是不下雨,」曼殊做夢似的說:「我們就得回去了。」

「明天就走?」靜子微微一怔,馬上顯出惜別的表情:「為什麼不多躭擱幾天呢?你的病剛好!」

「⋯⋯」曼殊也感到離別的惆悵。

靜子愀然道:「自從先父去世,我的功課也都荒廢了,要是三弟能夠多躭幾天,那多好,讓我也可以隨時請敎。」

「姊姊的學問,比我高明得多,請敎兩個字,應該我說才對。」

當曼殊離開靜子的閨房,靜子還將一幅「櫻山村板屋圖」贈給曼殊,作紀念。

河合仙和靜母,曉得他倆感情很好,河合仙本打算日內啓程返家,但為了使他倆有更多接近的機會,商量的結果,靜子、靜母和曼殊他們一道去箱根。

抵家後,河合仙找了個機會,單獨和曼殊談話:「三郞,你覺得你表姊怎麼樣?」

「媽是說靜子?」

「唔,」河合仙點頭。

「她很聰明,也很文靜。」

「是的,這個孩子,不但聰明,而且能幹,又很懂得做人道理,媽也很歡喜她。」河台仙鄭重其事的接着說:三郞,有一句話,我想吿訴你。」

曼殊已明白三分。

「靜子跟你,實在是很合適的一對,媽的意思,想先把這一件事决定了,再選個日子,替你們成親。」

曼殊眞叫做有苦說不出:「成親?」

「唔,你大姨媽也答應了!」

「不不不,那怎樣能够呢?」曼殊嚷了起來。

「爲什麼?你不歡喜靜子?」

「不是的,」曼殊欲辯無詞:「我⋯⋯我是⋯⋯」

「你⋯⋯是什麼?」

「媽,我曾發過誓,我情願永遠獨身,終生不娶。」

「終生不娶,爲什麼?」

「⋯⋯」曼殊不知怎樣回答。

「男大當婚,女大當嫁,難道你連這兩句中國的古話都不知道?」河合仙說:「只有中國的和尙纔終生不娶,你又不是和尙!」

曼殊正要承認自己是和尙,河合仙却搶着說:「你今年二十四歲了,媽要是不替你娶媳婦,要給人家說閒話,以爲我不關心子女的⋯⋯何况,已經跟你大姨媽說好了,怎麼能够翻悔呢?好了,不要固執了。」

曼殊只顧搖頭。

「媽已經是風燭殘年,去的日子多,來的日子少了,眼前放心不下的,就是你跟你妹妹,只等你娶了親,再給你妹妹找一份人家,了却這兩件事,媽就是有什麼三長兩短,也可以瞑目了。」言畢,河合仙凄然下淚。

「媽,」曼殊伏在母親膝前哭泣。

「孩子,」河合仙撫着曼殊的頭髪:「你忍心讓你媽傷心失望嗎?」

「不,媽,我一定聽你的話,我不懂事,您寬恕了我吧。」

「這⋯⋯才是我的好孩子!」

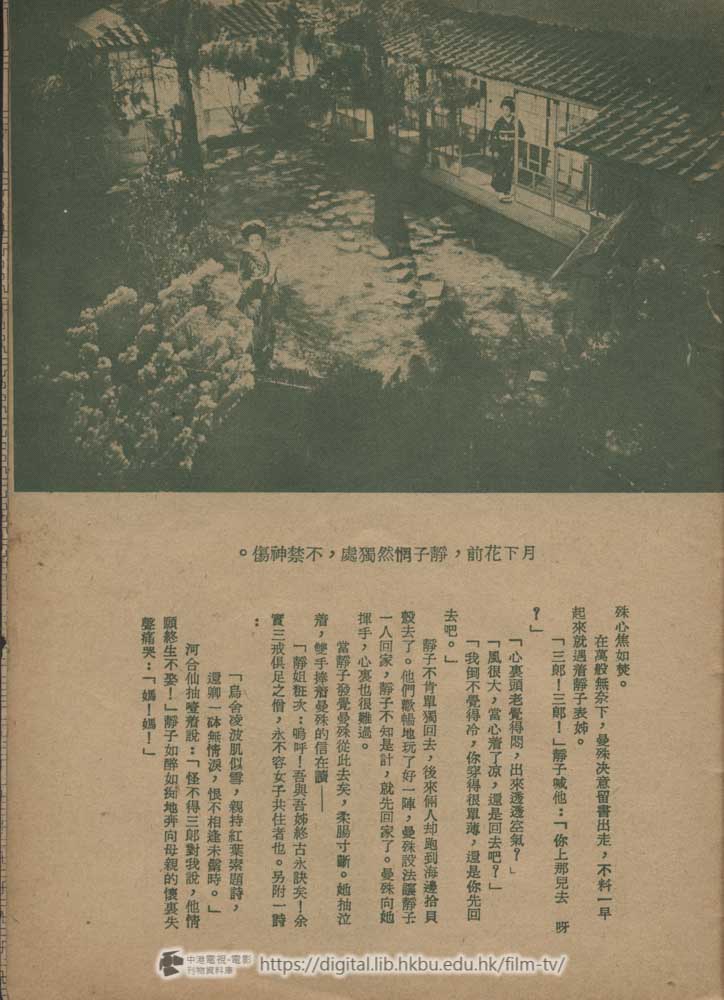

曼殊受些打擊,獨自躑躅在郊原,他想着靜子,想着母親的話,又想着自己的工作和誓願。他找不出一個十全的方法,能够解决心中的難題。

不期然地,他遇着胖子田中,田中問他:「請問到櫻山村去,是不是從這見走?」

由於問路,曼殊才知道田中是追求靜子的,而且他來向靜子道別。他準備到早稻田大學讀書,希望靜子仍能嫁給他,靜子一口拒絕:「讀書跟婚姻應該是兩件事,老實吿訴你,我已經跟我表弟訂了婚了,你還是死了這條心吧!」

田中絕望地走出來,曼殊尾隨很久,走到僻靜的地方,曼殊才喊住他,幷且吿訴他,曼殊决不會同靜子結婚的,因爲他是和尙。安慰田中一番後,說靜子終有回心轉意的一天,田中連忙稱謝而去。

曼殊接到何震的來信:「鎌倉一別,倏忽兼旬,遙卜天倫之叙,定多樂趣,我等頃已定居京都,倘能撥冗,請卽枉駕,會當掃榻以迎也。」於是,他跟母親說要去東京一趟,三五天就可以回來。他到東京後,和一班革命同志如戴天仇、居覺生、田梓琴見了面,他們勸曼殊早點回中國,以便與趙伯先聯絡,進行工作。

何震和劉師培,預備了曼殊最歡喜吃的八寶飯招待他,因爲今後不知何時才相聚?人生浮萍,飄到那裏呢?眞是無從捉摸。

曼殊又匆匆由東京返櫻山。河合仙和靜母却到淡島神社去了,蕙子說,他們爲了靜子和哥哥的婚事去的,曼殊連連搖頭:「這簡直是白費心思!」

蕙子不明白這是什麼意思:「爲什麽?靜姊姊不是挺好的嗎?」

「唉,你不知道,我有我的苦衷!」

靜子聽見曼殊回來了,就走來看他。他贈她一尊小佛像,暗示他已出家,可是靜子怎能明白呢?

晚膳的時候,河合仙和靜母都回來了。她們選定下一個月十二,替曼殊、靜子辦喜事,這更使曼殊心焦如焚。

在萬般無奈下,曼殊决意留書出走,不料一早起來就遇着靜子表姊。

「三郞!三郞!」靜子喊他:「你上那兒去呀?」

「心裏頭老覺得悶,出來透透空氣?」

「風很大,當心着了凉,還是回去吧?」

「我倒不覺得冷,你穿得很單薄,還是你先回去吧。」

靜子不肯單獨回去,後來倆人却跑到海邊拾貝殼去了。他們歡暢地玩了好一陣,曼殊設法讓靜子一人回家,靜子不知是計,就先回家了。曼殊向她揮手,心裏也很難過。

當靜子發覺曼殊從此去矣,柔腸寸斷。她抽泣着,雙手捧着曼殊的信在讀———

「靜姐粧次:嗚呼!吾與吾姊終古永訣矣!余實三戒俱足之僧,永不容女子共住者也。另附一詩:

「鳥舍凌波肌似雪,親持紅葉索題詩,

還卿一砵無情淚,恨不相逢未髯時。」

河合仙抽噎着說:「怪不得三郞對我說,他情願終生不娶!」靜子如醉如痴地奔向母親的懐裏失聲痛哭:「媽!媽!」

靜子——李麗華飾

感情潛伏的人,和時常亂喊愛情的人迴異。

愛深如海。靜子的愛就深似海。

她愛繪畫。她懂得美,懂得靜中的美,也懂得眞正的愛情。世界上任何一種男子漢,都會對她鍾情。有才學的,和她傾談,有若置身詩境。世俗之輩,看了她,就像在汚濁的空氣中,突然臭着淸麗的花香。

悲劇的角色,却往往由這種絕色的美人扮演。

如果靜子嫁給有錢的田中,在物質上,絕對可以享受一番。在愛情方面,也許就要打折扣。可是,她要是嫁了蘇曼殊——她的表弟,也未必有福。然而,在心理上,靜子是認為能與曼殊共住共樂,是人世間最美妙之事。我們無法判定她嫁給曼殊是否幸福,我們也無法比較她嫁給田中幸福還是嫁給她表弟幸福。可是命運叫她失望了,她追求的,成爲泡影,她夢想的,不能實現。她是悲哀的,憂傷的,不幸的。上帝往往就這樣作弄感情深伏的人。蘇曼殊並非不愛她的表姊——靜子,而是他有不能娶的苦衷,下面一首詩,就足以說明一切——烏舍凌波肌似雪,親持紅葉索題詩,還卿一砵無情淚,恨不相逢未剃時。

蕙子——鍾情飾

她是河合仙的養女,却受到親娘一般的愛護。她知道哥哥——蘇曼殊的心事,但不能帶助他,這只是無能爲力,而不是不願襄助。女孩子的心,總是軟的,她了解靜子表姊的苦悶,同時又明瞭曼殊哥哥的隱衷,除了一洒同情之淚,別無善法。

天眞爛漫,活潑伶俐,差不多是每一個像蕙子這樣年紀的少女所共有的特性。她愛她的家庭,她孝順她的母親,她也崇敬她的哥哥,她艶媚得有如春天的花朶,幸福得一如淸溪中的魚兒。

田中——羅維飾

不知是誰鑄造的塑型,胖胖的有錢佬,多半歡喜追求文靜的瘦女人。

他們追求女人方式,永遠是用金錢為武器,殊不知攻心的戰術,往往不以金錢作先鋒。田中的失敗,也犯了這樣的毛病。不過,田中却有一個特點,是比普通有錢的肥佬高明的,那就是他痴心有恆。照劇本最後的結局,田中在靜子失戀之後,含笑地緩步向靜子家的庭院走來,那意思也許是向觀衆喑示,他的痴心有恆,終于博得靜子垂靑的。

蘇曼殊——黃河飾

有奇才的人,就有奇癖。

如果要解釋這位年少英俊,滿腹經綸的曼殊,為何看破紅塵,出家做起和尙來,無論什麼理由,都是很難令人了解的。

像靜子如此嬌媚多才,他却不能與之結婚,誠使天下人為之惋惜。

曼殊歡喜吃糖,他的胃病也許與糖有關係,他明知自己的胃不好,却口不擇食,寧願死於「吃」上。

死,有重於泰山,有輕於鴻毛。死,也有人畏懼,也有人不畏懼。曼殊是不畏懼死的,曼殊是視死如鴻毛之輕的。不畏死這一點,非常人所能做到。輕於鴻毛之死,也是非常人所可了解。

「任性」是曼殊的致命傷,不怕死的人,其任性程度可以想像得出來。

曼殊侍母至孝,曾從事祕密的革命工作。

是情鍾,也是絕情人。

是罕見之英才,也是惜世嫉俗的怪物。

電影小說

櫻都艷跡

一個非常窈窕的背影,掩在靑蔥的樹林間,那種風雅,有如一幅畫。

田中就站在這畫的後面,細心欣賞着。

最富魅力的,並不僅是那個窈窕淑女的背影,而是她的全部動作。

她緩緩地揮動着手臂,一筆筆塗在畫架上,又不時抬頭看看她所要繪取的景氣。

是那樣生動,是那樣迷人。田中雖爲俗物,但看了這樣一種情景,一種畫中有詩的情景,不禁喜從中來。

他迷戀這位寫生的女子,已經很久很久了,他不需要看她的正面,甚至也不需要看她全部的背影,祗要聽到她一聲輕微的咳嗽,或是看到她手掌的揮動他便曉得這是靜子小姐,這是他日夜思慕的靜子小姐。

田中站了好一會,覺得不走近她去談談,實在是一種莫大的損失。當他舉步朝靜子走來的時候,由於他的脚步太速太重,把地上、樹上的鳥兒給驚動了,鳥兒便拍擊着翅膀,飛到另一處去了。

靜子並沒有爲群鳥的驚飛所驚動,依舊靜靜地畫着畫。

田中不知在哪兒學來的那套活潑動兒,冀圖親來表演一番,他鬼鬼崇祟地走近靜子,正打算用雙手去掩她的眼睛的一刹那,靜子的感應比他的戲謔的動作還要快一步,倏地起立,喝道:「誰?」

他嚇了一跳,連忙縮回變手,退後一步,窘然說:「噢!靜子,是⋯⋯我。」

「是你!」靜子的文靜,被田中的到來破壞了,她十分厭惡地罵道:「鬼鬼崇祟的,幹什麼?」

他勉强地笑笑:「剛才,我上你家去過了,老太太說,你一早就出去了。我猜想,你一定又畫畫兒來了,所以我到這兒來了。」田中的語調由尷尬、訥訥而變爲兒童的語音。

靜子的憤怒就爲了這種近於哀求的聲音所平息,她又緩緩坐下,對着畫架,好像和畫架說話似的:「你這樣跑來跑去,不怕累嗎?」

「爲了要找你,我天涯海角都會去,那兒會怕累呢?」田中也善觀神察色,他知道靜子沉靜下來了,勇氣馬上又恢復:「靜子,我想跟你談一談,關於我們倆的事⋯⋯」

「⋯⋯」她彷彿沒有聽見一樣。

「靜子,你老太太已經答應了,就只等你一句話,你⋯⋯的意思,到底怎麼樣?」

田中說的謊話,却不能使靜子相信,於是他又改口說:「她老人家不答應不要緊,只要你答應就是了。」

靜子不耐煩聽他這一套,哼了一聲,又繼績作畫。

「我想就在這幾天,把聘禮先送來,靜子,好嗎?」

「聘禮?」靜子幾乎跳了起來:「你的意思是說你們府上有的是錢,對不對?」

「不不不!」田中連忙否認:「你不要誤會!我不過是心裏着急,要是行了聘,那麼就是暫時不結婚,我也放心了。」

「好了好了,不談這一個,我要畫畫,請你不要再打攪我。」

「好,我遵命,不過我也要請求你,不要讓我失望,靜子,我想就是後天吧,後天我派人把聘禮送過來。」

靜子等他走了,越想越氣,就在那畫幅上狠狠地亂塗幾筆。然後收拾畫具,氣鼓鼓的回到家裏。

靜子的母親看見她那種樣子,知道又是田中的關係:「我看田中,人倒是不壞,不過——」

「媽,」靜子忙阻止道:「別提了好不好,我不喜歡哩!」

靜母嘆息着,忽然她想起昨晚的夢境:「噢,我忘了吿訴你了,我昨晚做了一個夢,看見三郞他——」

「三郞?」

「唔,你還記得嗎?三郞就是你姨媽的孩子,你的表弟,他跟你是同年同月同一天生的,不過你比他早幾個鐘頭。可惜,他小時候,就跟父親回中國去了!而且聽說給老虎吃掉了。」

靜子留神傾聽演。

「三郞這個孩子,小時候很聰明,很可愛的,你姨媽還跟我說過,等你們長大了,要親上加親呢!」

「喔,媽,表妹不是來信說,姨媽正病着?」靜子說:

「我們何不到櫻山去,看看她老人家?」

「好呀,我也很惦記你姨媽——」

「明天就動身,好不好?」

「明天?」

「田中說,後天要送聘禮過來。」靜子有意要避開他:「我們躱開了他,免得麻煩!」

靜母點點頭。

她們到了櫻山,使河合仙母女都快活起來。

蕙子是河合仙的養女,叫靜子做表姐,河合仙就是靜子的姨媽。三郞是河合仙的長子,學名爲蘇曼殊。

河合仙吿訴靜子,三郞並沒有給老虎吃掉,只是東闖西聞,在外邊流浪,前兩個月曾經托三郞的一個朋友轉吿他,要他回家一趟,也許短期內就會回來的。

蘇曼殊自接得友人來信,知道母親想念他,便打算先回家一次,然後進行秘密的革命工作。這時,他在鎌倉,友人劉師培和何震夫婦,還笑他是個穿洋服的和尙呢,恐怕全世界也找不出一個像他這様的人了。

曼殊侍母至孝,他不願使母親傷心,只好脫下袈裟,去見河合仙。曼殊的才華,不僅是在文學上,畫畫也極專長,劉師培曾拜他爲圖畫老師。那天,劉師培和曼殊在鎌倉大佛前閒談了好半天,看看時候不早,師培就催促曼殊快點趕路,要是誤了時候趕不上車,「三郞探母」便唱不成了。

曼殊坐在馬車上,口裏嚼着糖,瀏覽着沿途的風景。在逗子中途,他看見另一輛馬車迎面走來,裏面坐着兩個女人,他注視着,她們也注視着他。彼此都有一種詫異的感覺。二小時後曼殊到家了。

蕙子看見曼殊,却不認識,還是老傭人阿竹替她介紹:「噯,小姐,不認識嗎?這就是你的三郞哥哥喲!」蕙子快活得直跳起來,來不及喚他哥哥,就奔到後面喊母親去了。

河合仙日夜想會的嬌兒終於回來了,她激動得說不出一句話,眼淚直流,渾身顫抖,只在牙縫裏进出「孩子⋯⋯」二個字。

「是⋯⋯眞的嗎?」河合仙緊握着曼殊的手:「不,不是做夢吧?」她那多皺的臉上,泛起了歡樂的笑容:「一幌已經十八年了,你長大了!」

天眞的蕙子,怕見母親流淚,於是說:「哥哥回來了,媽應該歡喜才是,⋯⋯怎樣哭起來了啊?」

母子二人,從遠談到近,從天談到地,談了好幾個鐘頭都沒完,河合仙又吩咐阿竹收拾房間,早點燒飯。

後來,河合仙吿訴曼殊:「你大姨母臨走的時候,再三說,一有了你的消息,就寫信給她⋯⋯你小的時候,大姨母挺喜歡你,時常買糖給你吃,還記得嗎?」

曼殊說:「媽,我看不必寫信了,乾脆到箱根去一趟吧。」

「好,」河合仙明白他的意思:「你好不容易回來了,也得出去走走,熱海、伊豆山、錦浦、那些地方,是有名的風景區,你應該去逛逛,也好長一點見識!」

晚上,曼殊躺在床上休息,蕙子走進來,將靜子的照片給他看:「哥哥,你猜這是誰?」

曼殊搖頭。不久,他又想起來了:「今天下午我在車上,好像看見過的,她同一個年紀大一點的婦人坐在一起,大槪是她母親。可是,我不曉得她們是誰啊!」

蕙子拍着手大笑:「就是靜子表姊跟大姨媽呀!」

「我不知道就是姨媽跟表姊,」曼殊說:「要不然,我就喊住她們不讓她們回去了!」

「唉,眞不湊巧。」

「媽爲什麼不留她們多住兩天呢?」

「嗨,誰知道哥哥今天會回來啦?」

「聽媽說,表姊跟哥哥是同一天出生的,是嗎?」

曼殊也記不淸楚了:「是嗎?」

第二天,河合仙、蘇曼殊、蕙子和阿竹都齊集在家門口,等候馬車出發。不料,曼殊却害起病來了,河合仙焦急得很:「孩子你不舒服,還是歇幾天再去看你姨媽吧。」

「沒有什麼,不過是有一點頭暈。」曼殊恐怕母親改變主意,立刻振起精神:「不要緊,一忽兒就好的。」

河合仙臨走的時候,吩咐阿竹:「你當心門戶,我們過幾天就回來的。」

他們一行三人,坐着馬車,向目的地進發。

剛要到靜子家之前,那個痴心的田中,又來糾纏靜子了。原來田中果然把聘禮送來了,靜母冷眼旁觀,一言不發。靜子却大為震怒:「無緣無故的怎麼能收你的禮?」

「這⋯⋯是聘禮,怎麼說是無緣無故呀?」

「聘禮,那就更不能收了,我們家並沒有什麼人想出嫁!」

「靜子,我已經跑了三次了,你,你就收下吧——」

「你歡喜跑來跑去,那是你的事。」

「好了,」田中苦苦央求:「就不算聘禮也可以,算是我孝敬你的,好嗎?」

「孝敬?不敢當!你收回孝敬別人吧!」

田中的傻動兒,使靜子生氣,於是,靜子把所有的禮物,一件件擲向屋外。

經過這一塲表演,田中才絕望地退了出去。

正在這時候,河合仙、蘇曼殊和蕙子,都到靜子家了。

曼殊還不曾坐下,就病倒了。河合仙說:「想不到三郞這個孩子,也像我一樣身體那末單薄。」

「讓他吃了藥,」靜母安慰道:「出一點汗,慢慢兒就會好的,我看,是在路上受了一點風寒。」

「他的病,看起來很不輕呵!」河合仙憂愁地說:「只怕要多耽擱一些時候了。」

靜母勸解道:「就是不為了三郞的病,也應該多躭一些時候喲,你看,箱根的天氣,又溫暖,又高爽,在這兒休養休養,不是很好嗎?等三郞痊愈了,我們再到伊豆山去住幾天,三郞一定會歡喜那個地方的。」

本來是十分快樂的日子,為了蘇曼殊的病,全家就蓋上一層憂鬱的幕。河合仙担心兒子的病不知何日痊愈,靜母也希望三郞好了,好與靜子談談。因為靜子是喜歡曼殊的。這個大家都明白。

晚間,靜子捧花到曼殊的臥房裏來,他正酣睡着,靜子把一切都整理陳設完畢,又悄悄地退出。

次日,曼殊醒來,看到窗下雲母石矮几上陳列着鑑屛、銀盒,筆筒和硯匣⋯⋯另一角是一列柚木書櫃,內置各線裝古籍,又一處,則置有雁柱鳴箏,壁間且懸有櫻山村板屋圖。他正想坐起來的時候,河合仙和蕙子走進房了。

「覺得好一點嗎?」河合仙問。

「好一點了,媽。」曼殊回答:「我怎麼一病就病倒了?糊里糊塗的,也不知道睡了多少時候?」

蕙子插嘴說:「差不多一天一夜啦,寒熱倒總算退了。幸虧大姨媽家裏有的是藥,喝了兩回,哥哥就淸醒了。」

「妹妹,」曼殊向蕙子說:「煩勞你了,一定是你煎藥給我喝的?」

「哥哥,」蕙子連忙搖頭:「你不知道嗎?煎藥給你喝的是靜子表姊!」少頃,靜子捧了碗藥進來,把它放在桌上,用手招招蕙子,指了指藥碗,就翩然出室了。

「靜子表姊又送藥來給哥哥喝了,」蕙子用讚美的語調向曼殊說。

「他表姊跟你一樣,」河合仙說:「二十四歲的人了,還是像個小孩子,她還害臊呢。」

曼殊只是微笑,不敢說什麼。

「昨天靜子表姊侍候哥哥喝藥的時候,哥哥糊里糊塗的對表姊說,謝謝媽,把表姊當做是媽了。」蕙子想起這個,還忍不住笑。

忽然,靜母拉了靜子進來,一面走向河合仙,一面對靜子說:「有什麼難爲情的呀,你又不是沒有見過你表弟。」靜母隨又對河合仙說:「三郞醒了嗎?」

當曼殊和靜子正式見面的時候,彼此都不好意思起來,靜母說:「靜子,你還記得嗎?三郞回中國去的時候,你也知道心裏難過,淌着眼淚哪,時候,你們都是六歲。」

靜母和河合仙一說一對,代替了曼殊和靜子那對話,可是,他倆的千言萬語,却在心裏說了,也由眼睛裏表露了,蕙子年齡雖少,却看得出來。的

第二天,曼殊的病就好了。靜子陪他在魚塘之畔。

「⋯⋯尤其不好意思的是,糟蹋了你的香閨,原來的那一種文雅、幽靜的氣氛,都給一個病人破壞了。」曼殊抱歉地說。

「近來一病輕於燕,扶上雕按馬不知,」靜子不答覆曼殊講的,却吟起詩來了:「三弟這是不是一位詩人的名句,作者是誰,我也不曉得。」

「你,也喜歡中國的詩嗎?」

「噯,有時候也歡喜看看。」

「你最歡喜的,是那一家的詩?」

「噢,」靜子笑了,「三弟不要見笑,其實我什麼也不懂的。」

「你知道欣賞剛才那兩句詩,就决不會不懂了,對於詩,你一定有高見,說說看,最歡喜的是⋯⋯」

靜子沉思一會,說:「可以說,凡是好的詩,我都歡喜。」

「那是當然,不過每一個的愛好不同,所謂好,是沒有標準的,我想,總有那一家的作品,是你比較更喜歡的。」

「唔,我覺得,陳後山的詩,另有一種雋永的意境,就像行雲流水似的⋯⋯噢,我不知道我說得對不對?」

「很對很對,」曼殊玩味着行雲流水這一句:「很有意思。」

「此外,我也歡喜陳夢放的詩,他寫的『王師北定中原日,家祭毋忘吿乃翁』兩句,眞是太蒼凉、太沉痛了!一讀到這兩句詩,就叫人止不住要流眼淚。」

曼殊出神地望着她:「唔,唔!還有呢?」

「近來我又喜歡讀陶淵明的詩,採菊東籬下,悠然見南山,這是多麼自在的意境⋯⋯一個詩人,能够徜徉世外,不受名韁利鎖的拘束,也是一種淸福。」「徜徉世外,不受名韁利鎖的拘束!靜子,你說得對,你說得對!」靜子的奇才,教曼殊吃驚,也致他欽佩。

「我看到房裏,有一只古色古香的『箏』,你一定彈得很好,」曼殊反握着雙手,挨近靜子,低聲央求着。

「那不過是擺擺樣子的,」靜子謙虛地說:「我那兒會彈呢。」

「姊姊何必客氣?要是你不以為我冒凟,很希望能够聽到姊姊的妙奏,⋯⋯可以嗎?」

靜子微微笑了,忽然發覺下小雨了,她便走向自己的臥房,曼殊知道她已同意,就跟在她後面。

窗外,花木扶疏,春雨織簾,靜子跌坐着,試彈箏弦。那一曲是「春雨」——

春雨連綿,灑向花樹。

那花花葉葉,分外嬌媚。

曾記得去年燕子飛來,

曾對我說年年春回,燕子也歸。

莫不是春雨把歸期躭誤?

只得打開筠簾等待。

曼殊輕輕拍手讚好,靜子將銀箏還置原處。窗外仍下着雨,但雨勢漸小了。

「明天要是不下雨,」曼殊做夢似的說:「我們就得回去了。」

「明天就走?」靜子微微一怔,馬上顯出惜別的表情:「為什麼不多躭擱幾天呢?你的病剛好!」

「⋯⋯」曼殊也感到離別的惆悵。

靜子愀然道:「自從先父去世,我的功課也都荒廢了,要是三弟能夠多躭幾天,那多好,讓我也可以隨時請敎。」

「姊姊的學問,比我高明得多,請敎兩個字,應該我說才對。」

當曼殊離開靜子的閨房,靜子還將一幅「櫻山村板屋圖」贈給曼殊,作紀念。

河合仙和靜母,曉得他倆感情很好,河合仙本打算日內啓程返家,但為了使他倆有更多接近的機會,商量的結果,靜子、靜母和曼殊他們一道去箱根。

抵家後,河合仙找了個機會,單獨和曼殊談話:「三郞,你覺得你表姊怎麼樣?」

「媽是說靜子?」

「唔,」河合仙點頭。

「她很聰明,也很文靜。」

「是的,這個孩子,不但聰明,而且能幹,又很懂得做人道理,媽也很歡喜她。」河台仙鄭重其事的接着說:三郞,有一句話,我想吿訴你。」

曼殊已明白三分。

「靜子跟你,實在是很合適的一對,媽的意思,想先把這一件事决定了,再選個日子,替你們成親。」

曼殊眞叫做有苦說不出:「成親?」

「唔,你大姨媽也答應了!」

「不不不,那怎樣能够呢?」曼殊嚷了起來。

「爲什麼?你不歡喜靜子?」

「不是的,」曼殊欲辯無詞:「我⋯⋯我是⋯⋯」

「你⋯⋯是什麼?」

「媽,我曾發過誓,我情願永遠獨身,終生不娶。」

「終生不娶,爲什麼?」

「⋯⋯」曼殊不知怎樣回答。

「男大當婚,女大當嫁,難道你連這兩句中國的古話都不知道?」河合仙說:「只有中國的和尙纔終生不娶,你又不是和尙!」

曼殊正要承認自己是和尙,河合仙却搶着說:「你今年二十四歲了,媽要是不替你娶媳婦,要給人家說閒話,以爲我不關心子女的⋯⋯何况,已經跟你大姨媽說好了,怎麼能够翻悔呢?好了,不要固執了。」

曼殊只顧搖頭。

「媽已經是風燭殘年,去的日子多,來的日子少了,眼前放心不下的,就是你跟你妹妹,只等你娶了親,再給你妹妹找一份人家,了却這兩件事,媽就是有什麼三長兩短,也可以瞑目了。」言畢,河合仙凄然下淚。

「媽,」曼殊伏在母親膝前哭泣。

「孩子,」河合仙撫着曼殊的頭髪:「你忍心讓你媽傷心失望嗎?」

「不,媽,我一定聽你的話,我不懂事,您寬恕了我吧。」

「這⋯⋯才是我的好孩子!」

曼殊受些打擊,獨自躑躅在郊原,他想着靜子,想着母親的話,又想着自己的工作和誓願。他找不出一個十全的方法,能够解决心中的難題。

不期然地,他遇着胖子田中,田中問他:「請問到櫻山村去,是不是從這見走?」

由於問路,曼殊才知道田中是追求靜子的,而且他來向靜子道別。他準備到早稻田大學讀書,希望靜子仍能嫁給他,靜子一口拒絕:「讀書跟婚姻應該是兩件事,老實吿訴你,我已經跟我表弟訂了婚了,你還是死了這條心吧!」

田中絕望地走出來,曼殊尾隨很久,走到僻靜的地方,曼殊才喊住他,幷且吿訴他,曼殊决不會同靜子結婚的,因爲他是和尙。安慰田中一番後,說靜子終有回心轉意的一天,田中連忙稱謝而去。

曼殊接到何震的來信:「鎌倉一別,倏忽兼旬,遙卜天倫之叙,定多樂趣,我等頃已定居京都,倘能撥冗,請卽枉駕,會當掃榻以迎也。」於是,他跟母親說要去東京一趟,三五天就可以回來。他到東京後,和一班革命同志如戴天仇、居覺生、田梓琴見了面,他們勸曼殊早點回中國,以便與趙伯先聯絡,進行工作。

何震和劉師培,預備了曼殊最歡喜吃的八寶飯招待他,因爲今後不知何時才相聚?人生浮萍,飄到那裏呢?眞是無從捉摸。

曼殊又匆匆由東京返櫻山。河合仙和靜母却到淡島神社去了,蕙子說,他們爲了靜子和哥哥的婚事去的,曼殊連連搖頭:「這簡直是白費心思!」

蕙子不明白這是什麼意思:「爲什麽?靜姊姊不是挺好的嗎?」

「唉,你不知道,我有我的苦衷!」

靜子聽見曼殊回來了,就走來看他。他贈她一尊小佛像,暗示他已出家,可是靜子怎能明白呢?

晚膳的時候,河合仙和靜母都回來了。她們選定下一個月十二,替曼殊、靜子辦喜事,這更使曼殊心焦如焚。

在萬般無奈下,曼殊决意留書出走,不料一早起來就遇着靜子表姊。

「三郞!三郞!」靜子喊他:「你上那兒去呀?」

「心裏頭老覺得悶,出來透透空氣?」

「風很大,當心着了凉,還是回去吧?」

「我倒不覺得冷,你穿得很單薄,還是你先回去吧。」

靜子不肯單獨回去,後來倆人却跑到海邊拾貝殼去了。他們歡暢地玩了好一陣,曼殊設法讓靜子一人回家,靜子不知是計,就先回家了。曼殊向她揮手,心裏也很難過。

當靜子發覺曼殊從此去矣,柔腸寸斷。她抽泣着,雙手捧着曼殊的信在讀———

「靜姐粧次:嗚呼!吾與吾姊終古永訣矣!余實三戒俱足之僧,永不容女子共住者也。另附一詩:

「鳥舍凌波肌似雪,親持紅葉索題詩,

還卿一砵無情淚,恨不相逢未髯時。」

河合仙抽噎着說:「怪不得三郞對我說,他情願終生不娶!」靜子如醉如痴地奔向母親的懐裏失聲痛哭:「媽!媽!」