戀愛十年

•電影小說•

沈雁秋和沈芳萍雖然是養父和養女的關係,可是他們的情感却比父女還要來的親切深摯。女用人阿杏是個有良心的老實人,芳萍從來也是把她當成姊妹般看待的,祇有養母沈五娘是個尖酸的,小心眼兒的唯利是視的婆娘。美麗的芳萍是她心目中的一株錢樹子,祇要她今天和陸班主接頭成了功,讓演戲工夫還沒十分到家的芳萍上台當個二幫花旦,唱紅了的話,她隨時要在這棵錢樹子身上搖!雁秋可偏偏是一個怕老婆的傢伙。五娘今天一早出去,他在 家裏指點芳萍演戯的門徑,一面說:

「阿萍,學一種本領最怕是不能徹底,吊在半空,不上不下;我看你還得要用心再學習幾個月,才可以登台呢。」

「我跟你是一樣見解,」芳萍說,「可是,爸爸,媽的想法是不同的。」

「對了,」站在旁邊的阿杏說,「五娘今天出去的時候跟我說,她是去商談小姐登台的事情。」

「媽當我是一株搖錢樹!」芳萍凄然的說。

雁秋心裏也不好過。他繼續指點芳萍怎樣表演內心表情的時候,五娘笑嘻嘻的囘來了,一進門就得意洋洋的說:

「雁秋,我吿訴你一個好消息:阿萍已經有了出路啦!是華麗劇團的第二花旦,毎天包銀一百塊錢,下一個星期在春城舞台開演。你瞧,這裏的七百塊錢就是一個星期的定洋。」

她拿出一叠鈔票在雁秋面前幌了一幌。

「我說你就是給錢迷了心竅,」雁秋沒好氣的說,「亞 萍還祇有五成工夫,讓她登台就祇有給人喝倒釆的份兒,你這樣做,等如害了 她一輩子!」

「我說你老昏了頭是眞的!」她瞪了他一眼,大聲說。「阿萍有這麽一條金嗓子,人又長得漂亮,別說第二花旦,就是掛上頭牌我也敢拍胸担保。再說,我們從她八歲那 年領囘來,她今年二十歲了,養了她十多年,柴米油鹽也得翻一點本吧!」

雁秋嘆了一口氣走開,芳萍暗暗垂淚。

「阿萍,」五娘笑迷迷的說,「好好聽媽的話,一定有好日子過的。」

華麗劇團依時在春城舞台上演,但事有凑巧,正印花且患了急性盲腸炎,給送入醫院。陸班主和戲院經理却急得滿頭大汗,全院滿座不要緊,可以退票;壊就壊在今晚這齣戯是這地方黑社會頭子王大爺特別點演的,如果惹他老人家發起氣來,就休想再在這地頭混飯吃了!

班主和經理商量的結果,决定叫第二花旦沈芳萍頂替演出,雖然她談不上藝術,但這是沒辦法中的辦法。

事情出人意外的是王大爺竟然大加讚賞,雖然他自己心裏明白讚賞的是她的美麗。第二天還親自跑到戲院的經理室,找着陳經理說要見見那個「一鳴驚人」的沈芳萍。

陳經理敬茶奉烟的巴結一番,囘說已經派人去請芳萍,王大爺父愉快的說:

「沈芳萍眞是一鳴驚人!表情唱工,比正印花旦還要好,她是大有前途的。」

「這就要看大爺肯不肯捧塲哩!「經理諂媚的說。

「唔,得看她會不會做人呀!」王大爺歪了歪厚咀吧,怪樣的笑了笑。

大爺的笑容還沒有完全退去,五娘,阿杏陪着芳萍奉召而來。陳經理忙看爲大爺大說好話,說大爺準備捧芳萍,五娘樂得心花怒放,大爺的眼睛可就在芳萍身上各處旅行着。一險淫邪的神氣。

忽然大爺的一個爪牙拿進來一份雜誌,交給大爺,大爺看了看,驀然 神色大變,憤憤的對陳經理說:

「你馬上打個電話到春城出版社,問一問劉主任,這個任天暢是甚麽人,他好大的胆子,竟然敢說沈小姐的不是!」

芳萍在桌上拿了雜誌來看,然後慢慢的說:

「不過我以爲這位任先生是對的!這是對於藝術合理 的批評,這是好意,爲了獲得真善美的藝術生命,我是應該接受的!」

但是陳經理已經奉命打電話去了,春城出版社的劉主任聞訊大爲惶恐,除了力請陳經理代向大爺道歉,答應更正外,還責備任天暢胡亂說人家閒話,而且又恰好是大爺喜歡的沈芳萍。

「他追求她是他的事,我批評她的藝術是我的事,何況又是合理的批評?如果事事要遷就他,討好他,自由就不是爲貴了!」天暢義正詞嚴的說。

「你說得不錯,不過太天眞了一點。爲了避免麻煩,今後還是少惹這樣的是非的好。」劉主任無可奈何的搖搖頭。

天暢不自然的笑了笑,轉身走出去。

走出門口,他碰着了兩個女人,一個傭婦模樣的問:

「先生,請問任天暢先生在裏面嗎?」

「你找他幹什麽?」

「是我們沈小姐要找他。」

「我就是任天暢。」

「啊,原來你就是任先生,」另一個女人說,「我是華麗劇團的沈芳萍。」

芳萍自我介紹之後,還約天暢到咖啡室小坐。陪她來找天暢的,不用說就是阿杏了。她和阿杏借故從戲院經理室溜出來的時候,陳經理還在緊張的打他的電話。

在咖啡室裏,堅强的,正直的任天暢對 美艷溫柔的沈芳萍發生了好感,大家一見如故的談了很多話;談藝術,談人生,談抱負,心底裏似乎手拂過了一陣陣春風,情苗就在這春風播下了種,而且逐漸在那兒茁長。

但是煩惱也跟着向芳萍襲來:王大爺對她大獻慇懃,捧塲之外,餽贈時加,送金飾,送衣料,送這送那的,芳萍待要不受,常常是五娘笑着搶先收了下來。

芳萍苦悶難言,一面心裏想念天暢,這一天覷個空兒又和阿杏跑到春域出版社去找他,可是裏面一個職員說他已被開除,是王大爺强迫劉主任開除的,原因就是爲了那一篇「不識時務」的文章。

芳萍不禁惶愧起來;我雖不殺伯仁,但禍源總是因自己而起的,從出版社出來,他和阿杏找上他的家,她記得他曾說過住在天下公寓。

「任先生,」沈芳萍抱歉似的說,「爲了我的事倒帶累你失了業,我覺得真對不起你!」

「不要緊,」他安閒的說,「照情形,他們不辭退我,我自己也準備辭職的。」

「話是這樣說,阿杏插嘴說,「不過我們小姐到底問心不安的。」

「那你以後有甚麽打算呢!」芳萍關心的問。

「瞧,這枝筆就是我生活費的來源了,」 他拿起墨水筆說,「自從我離開出版 社,天天在家裏埋頭寫作,稿酬儘可解决我的生活。我還有一個舅舅在南埠開了一家書店,將來我把積存的文稿交給他出版,我就長期有版稅的收入哩。

「這様直要祝你文章有價!」芳萍禁不住由衷的興奮。

她還堅約天暢一個後會的日子,天暢答應過幾 天去找她,她才吿辭囘去。

「任先生,」阿杏微笑着打趣的說,「别敎我們小姐望穿秋水呀!」

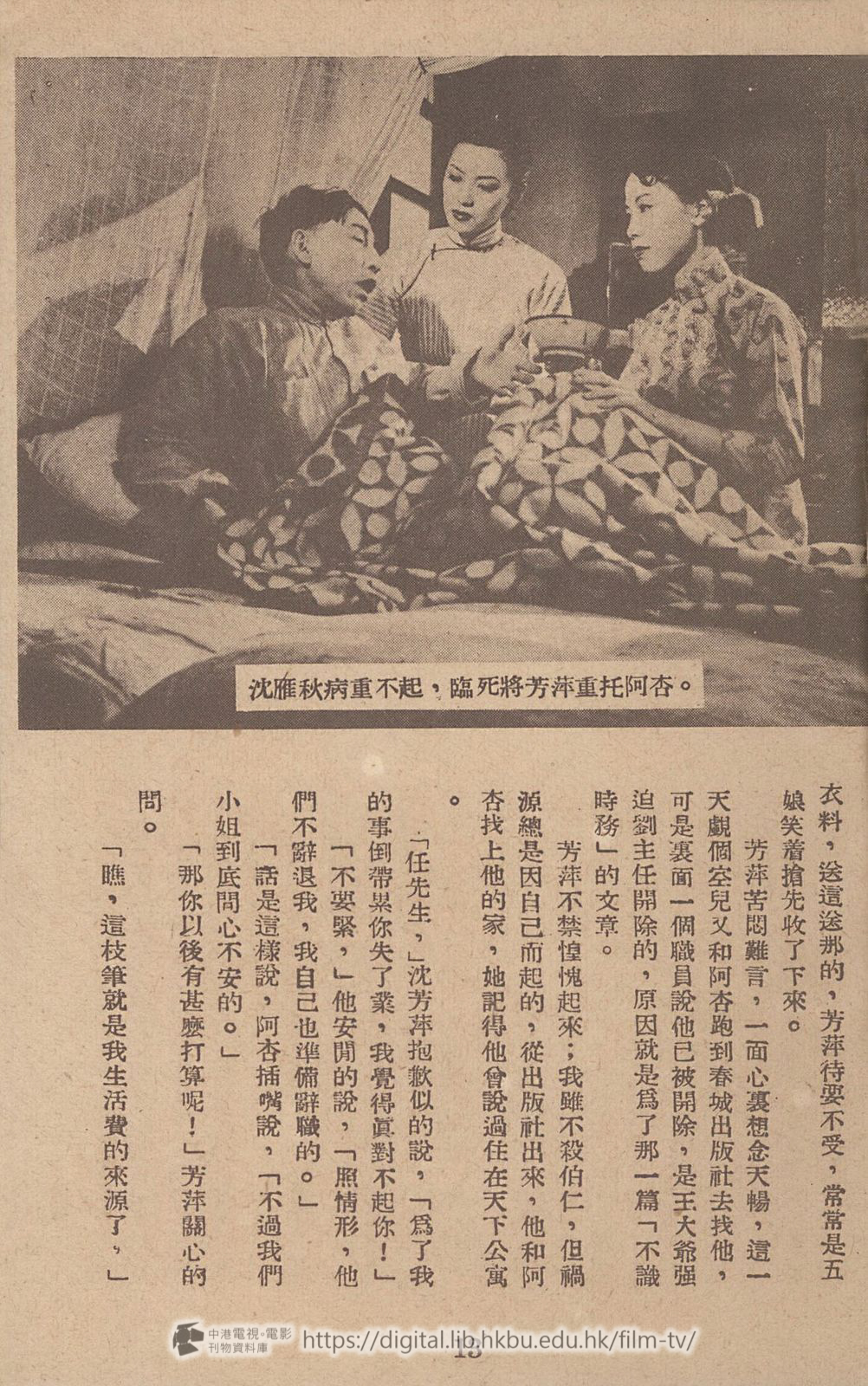

她愛上了他,她感到毫不驚異,彷彿這是一件自然而然的事。阿杏是了解她的,然而當她準備把這件可喜的事告訴她害了病的父親的時候,雁秋的病已經日漸 沉重了。他知道自己的生命已在死亡的邊緣,五娘的貪焚卑鄙,敎他疼心和焦慮芳萍將來一生的幸福,會壊在她的手裏。他想阿杏雖然祇是個用人,但是她有良心,有正義,芳萍有她照顧,當然比一個人孤寒寒的奮鬥要好得多了。

躺在病床上,他勉强把芳萍捧 來的藥吃下,勉厲了她一番,咳嗽了一陣,又喘着氣把阿 杏叫來,對她說:

「阿杏,我知道你是一個老實人,和阿萍情感又好,將來…我…我死了之後,你要當她是一個妹妹般的照應她才好!」

「你放……放心吧,老爺!」阿杏拚命忍着淚悲聲說,「你不說我也决定終身追隨小姐的。不過,老爺,你別太悲歡,你的病會好的。」

芳萍偷偷在一旁低聲哭着,

「唉!」雁秋長長的嘆了一口氣,「亞萍,我病得這様沉重,你的養娘完全不當爲一囘事,一早又出去了!」

「媽出去或許是爲了有事情吧。」芳萍不願太傷他的心。

「哼!什麽事情!」他忽然睜大眼睛,憤恨的說,「還不是忙着去巴結什麽王八蛋王大爺!」

又是一陣疼苦的咳嗽。搖撼着芳萍和阿杏

疼苦的心。

但沈五娘在豪華的酒家內吿訴了王大爺雁秋不過是些老毛病,沒什麽大礙的。大爺的參謀師爺七從旁做應聲出、王大爺向五娘說一句話,他就連忙加上十句。王大爺决定第二天去探雁秋的病,師爺七就說你瞧大爺多好的心事!

等到第二天大爺眞的和師爺七來探病時,雁秋已經咽了氣了。芳萍撫屍大哭,阿杏頻頻用手帕拭着淚,祇有五娘漠然的,不動感情的,好像床上這僵直的屍體祇是一個與她疼癢無關的,陌生的朋友。

「哭什麽!」她漠然地說,「給他多燒一點冥鏹什麽的不就很對得起他了?若,我現在就去買壽材壽衣。」

「這個……五娘,不用你煩心……師爺七,你經快 去辦吧!」王大爺裝作懷慨的同情的說。心裏可實在是想笑。

「大爺,你這様幫忙我們,眞是存歿均感啊!」五娘頗爲感動的様子。

可是大爺像沒有聽見,他一切祇爲了想討好芳萍,他走近了她,帶點安慰的聲音向她說話,但這種聲音是敎人覺得可厭的 :

「沈小姐!不要哭了。你爸爸的後事我已經盡力辦法,人死不能復生,你自己的身體是要保重的!」

「……」她依舊哭她的。甚至不看他一眼。

但當她一聽見任天暢的聲音叫了她一聲,她馬上抬起頭來,用一雙哭得紅腫的眼睛望着他凄涼的說:

「任先生!我爸爸就這麽抛下我去了,呵!想不到他會這樣早死!呵呵呵……」她又哭了起來。

「不過你要節哀順變。」天暢溫柔但深沉的說。

「你給爸爸燃一柱香吧。」

天暢燃了香,並在雁秋屍體前深深鞠躬。

這一切可把大爺氣得發呆!他知道他就是任天暢,那個「膽生毛」的小伙子!而且他們那份親熱勁兒,眞叫人心裏冒火!雖然五娘給他解釋說祇是普通朋友,但是他憤憤的充滿了恨毒的聲音說:

「這小子!我認識他!」

自從他認識「他」之後,他就惶惶不可終日,他以爲 芳萍和他必有私情,所以芳萍才會對自己冷淡的。他問計於師爺七。

「我聽說自從任天暢給出版社開除,沈芳萍對他甚表同情,常常和阿杏去找他的。」師爺七說。

「好!」他用力一拍桌子,咬着牙齒說,「竟敢在老子面前玩把戲!喂,我告訴你們,由 今天起毎日跟蹤他們,如果眞有什麽曖味,我可不饒他!」

「饒什麽?」一個女人從那面出來,輕聲的說,「我看你少作點孽吧!活到這把年紀的人了,還是整天在脂粉叢裏轉,你再要不悔改,恐怕你將來不得好死!」

「……」王大爺居然低頭不語。

憑他平日怎麽兇横狠毒,他對他的太太却帶了三分敬畏。王太太是個典型的賢妻,知道丈夫的缺點,但她苦於沒辦法,也不知道應該怎麽様才能把他糾正過來。

「王太太,沒,沒什麽事,沒什麽事!」師爺七不自然的笑着說。想替大爺解圍。

「還說 沒有!」王太太嚴肅的說,「你們剛才的說話我都聽見了。人家談愛,礙着你們什麽事?你們吃大爺的飯,就應該幫助他計劃發展事業才對呀?整天開口閉口都是談的女人,這有什麽好處,吓?」

「是了,是了,好太太!」大爺涎着臉說,「今後就談事業吧。」

大爺的弟兄們可是不會聽王太太的話的,這一天他們看到芳萍帶了阿和杏天暢約會公園,於是他們得意洋洋,準備囘去向大爺丑表功去。

公園裏的雞冠花開的灼灼紅艷,一大片綠絲絨似的草地把它烘把得份外嬌美;白茶花滿園都是,一朵朵掛在枝頭上就 像少女一顆顆純潔無瑕的心,給淸晨的聖潔的露珠浸潤俯吻着。阿杏離開了那一雙小情人,獨已徘徊陶醉在幻境一樣的衣徑裏。

芳萍向天暢幽幽的訴說她的寂寞,她的疼苦,她的不安,父親的死固然使她疼心,五娘的貪鄙尤其可怕;她强迫她應酬王大爺,事情已經到了危急的地步。

「我雖然暗自小心提防,但將來……啊,我不敢想!」

她放縱了她的眼淚,她讓它們無盡量流下來。

「沈小姐,」天暢輕輕撫着她的肩膊,愛憐地說,「你別哭,我是很同情你的,祇要我的力量能够做得到,我願幫助你打破你的惡劣的環環。」

「啊!」她抬起淚眼熱情的向他凝視。

「你不相信我的話嗎?爲什麽老望着我?」

「不,不!我是因爲太興奮了,反而說不出來。」

「難得紅額知己,幫助是小事,其實應該說是禍福與共。」

「噢!暢哥!」芳 萍再也不能抑制了,她投在他的懷裏。似乎他的廣闊的胸瞠就是她的一個最幸福的安息之所。好像一隻小鳥躱在牠的甜美的鳥巢内一樣。

「萍妹!」天暢也激動的緊抱了她,用咀唇吻着她的頭髮。

「我接受你的話。」她喃喃的說。

「讓我們爲幸福的未來計劃一下吧。」

等到太陽差不多升上正中時,他們才依依惜別。

他們的情苗由雖長而開花,祇等待可愛的結果,王大爺的憤怒也就徵怒吼的火山的熔岩不燒毀心目中的情敵就不能熄滅心頭怒恨,知道他們在公園裏聚會後,他吩咐人在第二天天亮前 剌殺天暢。

他這些話却給他太太聽了去,王太太是個好心腸的女人,她見過芳萍,是在一次宴會中;她不忍天暢受害,於是那天晚上趕到戲院後台,把王大爺的陰謀吿訴了芳萍。

沈芳萍和阿杏都着了慌,想辨法應付。這夜戲完了塲,王大爺又說要請吃宵 夜了,沈芳萍叫他們先去,自己和阿杏却趕忙跑到天下公寓。

天暢在濃睡中轉叫門聲驚醒了過來,他聽見阿杏的聲音是這樣惶急,一開了門,芳萍竟自哇的一聲哭出來了,這就敎他更摸不着頭緒。

「到底什麽事情這様慌慌張張的?」天暢着急的問。

阿杏低聲向他說了,天暢也竟然呆了一陣。

「這不是癡呆的時候呀!」阿杏催促說,「小姐,你還不向任先生說話?」

芳萍說:

「暢哥,這次真是要禍福與共了,我把所有的金飾私蓄都帶了來。」

「馬上就走?」天暢猶豫着。

「事情危急萬分,不能再猶疑的呢。」阿杏堅决的說。

於是天暢給忙收拾了幾件衣服和全部文稿,離開了公寓,離開了市區,躱到一個偏僻的小鎮營山市去。

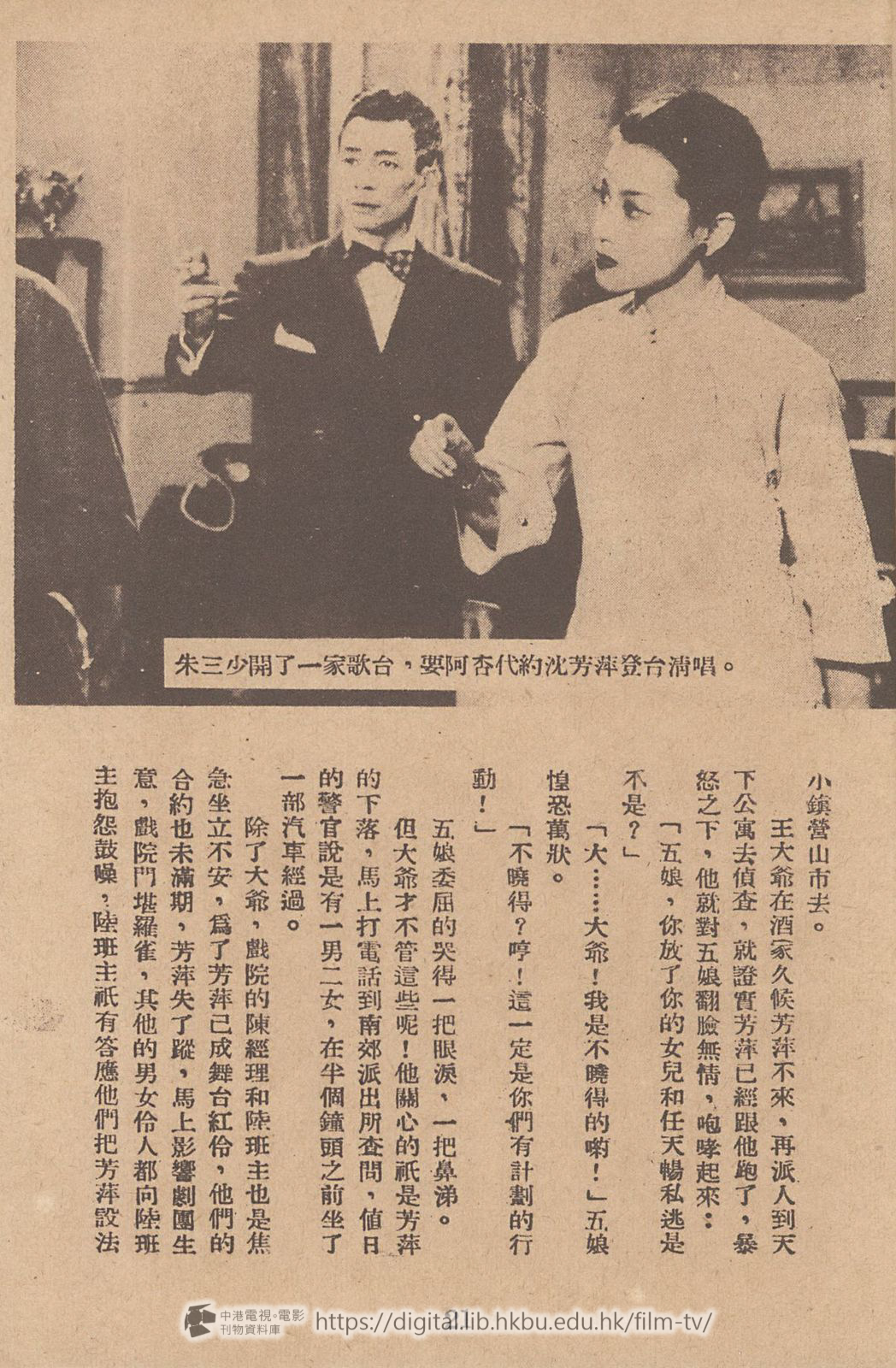

王大爺在酒家久候芳萍不來,再派人到天下公寓去偵查,就證實芳萍已經跟他跑了,暴怒之下,他 就對五娘翻臉無情,咆哮起來:

「五娘,你放了你的女兒和任天暢私逃是不是?」

「大……大爺!我是不曉得的喲!」五娘惶恐萬狀。

「不曉得?哼!這一定是你們有計劃的行動!」

五娘委屈的哭得一把眼淚,一把鼻涕。

但大爺才不管這些呢!他關心的祇是芳萍的下落,馬上打電話到南郊派出所查問,値日的警官說是有一男二女,在半個鐘頭之前坐了一部汽車經過。

除了大爺,戲院的陳經理和陸班主也是焦急坐立不安,爲了芳萍己成舞台紅伶,他們的合約也未滿期,芳萍失了蹤,馬上影響劇團生意,戲院門堪羅雀,其他的男女伶人都向陸班主抱怨鼓噪,陸班主祇有答應他們把芳萍設法找囘來。

芳萍和天暢躱在營山市的消息終于給大爺的弟兄探到,他們囘報大爺,大爺就對五娘和陸班主說:

「五娘,陸班主,如果你們想把沈芳萍找囘來 ,就必需聽我的話:到了營山市,一個控她挾帶私逃,一個控她破壞合約,營山市我有一個老把兄朱三少,也是當地一個頭兒人物,我去找着他,他一定肯從中幫我們的忙把他們找囘的。」

五娘和陸班主忙不迭的點頭。

營山市是個小鎭,但是風最不俗, 芳萍和天暢賃了一角小樓,開始他們偷快而幸福的生活。這一天,陽光眞好,天暢感槪的說:

「我過去寫了不少抒情作品,作品裏常常提起了一句老詩「風流不羨鴛鴦榜,海燕雙棲玳瑁樑」等等的詩句,却恰似我們現在的寫照。」

「瞧你的!」芳萍笑着 說,「一得空就搖頭擺腦,滿口文縐縐的,脫不掉書生的一身酸氣!」

「百無一用是書生,你這様說,等如說我沒本領了?」

「依我說,」站在一旁多時的阿杏挿進來說,「任先生的本領可大得很,從前那位李靖先生也得喊你一聲老大哥啦!」

「阿萍,」天暢朝芳萍扮了一個鬼臉,「阿杏笑你效紅拂私奔哪!」

「別開玩笑了,我地還是說正經的好吧。暢哥,我們以後的生活怎麽樣?」芳萍說。

「這個你用不着担心,我已經寫信去和舅舅商量出版的問題,大槪兩三天內就有囘信了。」天暢說。

「但願如此。」芳萍從心底湧起了歡樂。

然而突然一個警察進來出示了拘票,祇說後天開審,押了芳萍就走。

事情來得如此出人意外,天暢和阿杏都有點覺得手足無措。阿杏憤然的說:

「這一定又是王大爺的鬼計。」

「不過法律是不 避權勢的,」天暢冷靜一下頭腦說,「到時甚麽事也就可以解决得淸淸楚楚,我們後天早一點到法庭去。

一陣叩門聲。

阿杏去開了門,使她驚愕門外站的是五娘和陸班王。

「阿杏,小姐到哪裏去了?」五娘踏進屋裏問。

「剛才給警察拘了 去。」

「我們來就是爲了這件事情。」陸班主說了一句。

「這又怎麽様?」天暢盛氣的說。

「阿杏,」五娘說,「你轉吿小姐一聲,我和陸班主就是原吿,但是我們决不忍心讓她坐牢的,祇要她覺悟過來,,跟我們囘去,就立刻可以撤銷控吿,恢復自由。」

「哦!」天暢冷笑一聲,「原來你們是想幕後談判嗎?哼!我吿訴你們,沈芳萍寧受法律裁判,决不再受你們的甘言誘騙了。你們快給我滾,滾!」

「五娘,再也用不着虛僞啦!」阿杏也譏

諷的說。

五娘和陸班主祇好退出,垂頭喪氣地。

開審那一天,法庭裏擠滿了人,天暢和阿杏一早就到。法官詢問過年齡籍貫,就吿訴她吿挾帶私逃和破壞合約兩項罪名,原吿人是沈五娘和陸班主,叫她答辯。

「法官,」芳萍鎮定的說,「我承認破壞合約的罪名。至于說我挾帶私逃,那就太 奇怪了!因爲所有的金飾都是用我的工金購置的,沒有在五娘身上拿過分毫。再說,我的破壞合約是爲了被迫,五娘以我爲貨,企圖出賣給春城一個地方惡霸做姨太太。」她停了一停,眼光凌厲的掃射了坐在旁聽席上,滿臉尷尬神色的王大爺一眼,繼續說,「同時,他 們還準備向我愛人暗施毒手,所以爲了逃避這一切陰謀,我們不得不出于私逃,法官,我雖然犯了罪,實在情有可原的。」

結果呢,不講人情的法律判定芳萍有期徒刑一年,可是刑滿後一切自由都可恢復。五娘不過是養母,她已喪失了監護人的資格,因爲芳萍已達法定年齡。

五娘聽說放聲大哭,疼心白白丟了一棵搖錢樹!

陸班主哭喪着臉,和王大爺相對無言。

祇有天暢和阿杏是眞心的悲傷,一年,在他們眼中看來是多末悠長呵!

在法院門前,大爺倖悻的埋怨五娘和陸班主不會做事,連談判也談 不好,現在雖然勝了官司,但是有什麽用?

五娘在沮喪中更想起了前途茫茫,丈夫死了,芳萍再無權過問,這輩子的生活還依賴誰?她不禁恐懼起來,苦苦的哀求大爺照顧她,但是大爺祇是對她翻白眼,掉首不顧而去,留下一個欲哭無淚的王五娘怔怔站在那裏。

芳萍可是覺得勝利了;雖然要在牢獄苦渡一年,但幻想一年後她可以和心愛的人自由自在的雙棲雙宿,不再遭受威脅,這實在是一件太足慶賀的事。所以當天暢和阿杏來探望她的時候,她反而輕快的向他說:

「暢哥,你千萬別難過,短短的一年時間,很 快就過去了。而且,我雖然身體受苦,精神却是疼快的,爲了想到我們美麗的將來。暢哥,我把一生的希望都寄托在你身上了,祇要你努力前途,我再不會感到半點痛苦。」

「話是這麽說,」天暢抑鬱的說,「但是我總想到,我堂堂一個男子漢,大丈夫,竟然無力庇護一個心愛的人,是太慚愧了!」

「你是堅强的,勇敢的,別存了這一點點小事傷憾。這不是愛我的最高表現。暢哥,答應我不使我失望吧。

「我該怎麽様做呢?」

「撇開小兒女態,從大處努力,這樣才是我對你的期望。」

「小姐, 」阿杏加進來說,「任先生昨晚跟我說過,準備在這一年裏面,埋頭工作,等事業成功,一年後接你出獄,那時就可白首偕老了。」

芳萍感動得流下了眼涙。但是她提議天暢立刻離開地,一年後再來,因爲她怕王大爺還是放不過他,要對他不利的。

天暢 紙好答應離開營山市,準備到商埠找

他的舅舅去。他說如果他的作品能大量出版,版稅的收人就足够維持一個美滿的小家庭的生活。

「好吧,我祝你一帆風順!」芳萍高興的說。

別過了芳萍囘家,天暢開始收拾行李,他心底裏和芳萍一様的,對 將來一個太美麗的幻想;同時對於阿杏的忠厚熱誠,和對他的鼓勵,使他無法壓得下他那份深深的感動。

「阿杏,多謝你常常鼓勵我的勇氣,如果我將來有什麽成就,你的功勞可眞不少。爲了事業,爲了芳萍,我此行一定勞力做到你們寄予我的厚望。我走後,希望你多多照應小姐。」天暢懇切的說。

「你放心好了,我和小姐就跟姊妹一般,你走了以後,我準備在這兒找工作做、一方面可以常常去看看小姐。隔隣王媽一向很同情我們,你有信寄到她那裏轉交我就是了。小姐在獄中的狀況,我會隨時向你報吿的。」阿杏說。

天暢走了後,阿杏就跑到「薦人館」裏去求職,事情凑巧得很,主事者吿訴她有一家姓朱的要請傭婦,就是當地鼎鼎大名的朱三少。

從此阿杏就在朱三少家裏幫傭,她却不知道朱三少和王大爺同是一邱之貉,而且王大爺前幾天曾經來訪過他,說起了芳 萍的事,王大爺還是不願就此死了心,他請朱三少幫忙,等芳萍出獄後,設法在她身上滿足他的卑鄙無恥的慾望。

爲了要佔有芳萍,王大爺居然决定搬到山子住。王太太堅持要同去,大爺是無法反對的。

不久,營山市多了一個娛樂塲所——夜未央歌壇。 經理人是朱三少。聰明人都知道,這裏面是有着一個什麽陰謀。

果然,當天暢在南埠他的舅舅的書店裏埋頭著作,他的作品銷路日廣,他正滿懷高興,算算沈芳萍出獄的日期祇有兩三天,他要趕囘營山的同時,朱三少的陰謀也就開始發動了;他知道阿杏從前是芳萍的用人,而且忠心耿耿,他就和她說:

「阿杏,咋天在報紙上看到你的舊主人沈芳萍的消息,說是這兩天就刑滿出獄了。」 「是的,我準備去接她出來。」阿杏興奮的說。

「你知道她出獄後有什麽打算嗎?」

「這我怎麽知道。」

「阿杏,我拜託你一件事,你吿訴她,我想請她在夜未央歌壇客串客串。」

「這個…恐怕相當困難。以前,她說過要永遠拋棄歌劇的。」

「嗯,淸唱不比演戲,如果她肯答應的話…我願意出最高額的酬金。」

「………」阿杏望着他。

「一天一千 塊錢的酬金不會少了吧?」

「一千塊錢?」阿杏羨慕的驚異的說,睜得大大的眼睛。

「唔,」三少滿不在乎的說,「而且可以先付一個星期的定洋。」

「那我就跟她說一說吧。」

阿杏和天暢同時去接芳萍出獄,兩地相思,一旦重逢,大家都覺得真是別有一番滋味在心頭的!

在一家酒店安頓了下來,天暢把自己出版了的幾本書遞給芳萍,告訴她:

「萍妹,這幾本書是我奮鬥一年的成績。」

隨手翻閱書本,芳萍安慰的快樂的說:「有道様好的成績,也不枉我這一年的牢獄生涯了!」

「這幾本是最近我舅舅的書店最暢銷的書,舅舅叫我在兩個月内再給他三本書出版,時間是這樣急迫,本來我是不能離開南埠的。但爲了接你出獄,所以不得不向舅舅討三天特別人情的假。這三本書完成,第一次版税有一萬塊錢的進賬。萍妹,有了錢,甚麽問題都可以解决了。」他激動的緊握着她的手,眼裏有一種夢幻的美麗的光輝。

「暢哥,我也要吿訴你一件事情,阿杏昨天跟我說,她現在的僱主是夜未央歌壇的經理、他有意請我在歌壇客串一個時期,一千塊錢一天的酬金。我想,一千塊錢一天,一個月就有三萬,這是一個很可觀的數目呵!我們目前的經濟基礎還不十分穩固,趁這個時候多儲蓄一點錢不是很好嗎是不是?」芳萍也十分有信心的說。

「幸福家庭需要的是共同努力,共同建設,你的我的還不是一樣麽?」

「小姐說得對,」阿杏說,「你們大家都利用 這一兩個月的時間去努力多賺一點錢,將來對於家庭是大有幫助的呀。」

「不過,你得千萬當心,別又碰上第二個王大爺的好!」天暢終於答應了。

歡聚三天,天暢又囘到南埠。

芳萍客串夜未央歌壇,人們都震於這位舞台紅伶的大名,而且又鬧過了桃色糾紛,歌壇的夜夜客滿是毫無疑問的。

朱三少籍口酬謝芳萍和樂手們的幫忙,這一天在酒家內大排筵席,歡宴他們。

芳萍經不起一杯又一杯的敬酒,又不好推辭,她已經有了八分醉意,身子軟軟的像少了幾根骨頭!

「沈小姐果然喝醉了,各位請隨便多喝兩杯,我用車子先送她囘去休息休息。」三少裝作好意的說。

實在他是把她送到一個預定好的旅館房間裏去的。房間裏沙發上坐的是王大爺,他嘻開厚咀巴,像一隻貪饞的可憎的狗似的搖着尾巴與其說是歡迎朱三少,不如說是歡迎這渴望多時的一塊肥肉,終於要乖乖的送進他的咀巴裏!

「失之東隅,收之桑楡,千金一刻,好自爲之吧!」朱三少放下芳萍,向大爺脥了肤眼睛,輕薄的笑着說。

「哈哈……」大爺怪様的大笑,「多謝多謝!真好幫忙!」

三少笑着退了出去。

大爺夜梟似 的笑聲把芳萍的酒意嚇退了不少,朦朧中她發現面前的男人竟是王大爺,她驚惶得要馬上站起來就走,可是天啊!氣力都

到哪裏去了?

她頹然。

「哈哈!沈小姐,久違了!」大爺逼近了她,瞇起了淫慾的眼睛說。

「我怎麽會到這裏來的?朱先生!朱先生!」芳萍急得高聲大叫。

「這兒祗有我一個人,朱先生早就走啦。我爲你相思欲死,不惜搬到這裏來住,花了不少心血才有今天晚上,春宵一刻,我們別辜負了吧!」大爺又獰笑着說。

「原來你和朱三少是同謀的,哼!你們這班禽獸!」

「也不過是爲了愛你呀!」大爺突然伸手過去,想抱住她的纖弱的腰肢。

拍的一聲,芳萍打了他一記耳刮子,重重的。

跟着,她勉强掙扎下床,鞋子也來不及穿了,一步一步向門口退去。

大爺一個箭步靠近了她,想伸手把她拉在懷裏,芳萍心裏一急,順手取下了掛在牆上的一個厚厚的風景相架,口裏叫着:「你不能冒犯我!」一面把相架向他迎頭擊下。

「哎唷!」大爺暈過去了。

芳萍趁機赤足奔出門去,奔囘家裏,失魂落魄的倒在阿杏懷裏大哭,正在阿杏莫明其妙時,天暢又突然囘來。

他囘來是爲了要吿訴芳萍,他的書已經依時完成。

他本來是帶囘來一顆輕快的,幸幅的心,可是聽了芳萍哭訴她的可怕的遭遇後,他的心給重重的怒焰和憤怒包圍和壓迫,彷彿一隻薄薄的杯子注滿了沸燙的開水,牠終於因受不了壓迫而爆裂了,爆裂了!

他默默無言的走出門去,但他的臉是嚴肅的,沉重,沉重的近乎恐怖。

芳萍想把他叫住,她看得出他會幹些什麽,但是,他的身影消失得比她的叫聲還快。

一個鐘頭後,他囘來了,手上帶了鐐銬,身後跟着兩名警察。他們說:他殺了人。他在酒店裏殺了王大爺。

他的眼睛勇敢的堅定的看看芳萍,使她感到一點什麽値得寶貴的安慰。

她也勇敢的堅定的看着他被帶了出去。

他被判了九年有期徒刑。這一次,輪到芳萍和阿杏去探牢了。

「暢哥,」她感喟地說,「想不到我要在這裏和你說話,你代替了我一年前的位置!唉,爲什麽災難總是跟着我們的呢?」

「或許這是天意。不過,萍妹,這是我出於自願的。我再不能忍受像王大爺這樣的魔鬼無時無刻的追踪你,危害你,除去了他也等如給社會除去了一個大害。可是…唉!」他說不下去。低了頭,傷感地。

「可是甚麽?你,你說喲!」她催着他。

「九年的期間不算太短,」他悽然的拾起頭來,「萍妹,我,我的意思是…別爲了我躭誤了你的靑春吧!」

隔了鉄柵,她緊緊的抓住了他的一隻,同様的大家都感到彼此的手都抖顫得利害。她差

不多用一種不滿的衝動的聲音喊着:

「不,不!別這麽看不起我!別說九年,九十年我也要保存我原來的一切等着你的!生命像一塊頑鐵,在人生的洪爐裏磨煉得愈久它就變成了鋼一般的堅强挺直,牠是美麗的,又這様可愛,暢哥!我們的戀愛是和生命一致的啊!你能說牠要遭受時間和空間的限制嗎?」

一顆淚珠在天暢的手背上閃着亮,他是哭了,小孩子似的哭了,他的芳萍簡直就像那可敬仰的聖母,他無法說得出他心裏的感動,感動!

阿杏也偷偷拭抹着感動的眼淚。

但是一忽兒大家都在心裏微笑:九年!九年祗慊是由密雲而鬱結的一塲暴雨。但是,但是你能知道,雨後的彩虹,够有爹麽燦爛輝煌,它的奇異的美麗,會灌注到你的靈魂深處麽?

——完——

戀愛十年

•電影小說•

沈雁秋和沈芳萍雖然是養父和養女的關係,可是他們的情感却比父女還要來的親切深摯。女用人阿杏是個有良心的老實人,芳萍從來也是把她當成姊妹般看待的,祇有養母沈五娘是個尖酸的,小心眼兒的唯利是視的婆娘。美麗的芳萍是她心目中的一株錢樹子,祇要她今天和陸班主接頭成了功,讓演戲工夫還沒十分到家的芳萍上台當個二幫花旦,唱紅了的話,她隨時要在這棵錢樹子身上搖!雁秋可偏偏是一個怕老婆的傢伙。五娘今天一早出去,他在 家裏指點芳萍演戯的門徑,一面說:

「阿萍,學一種本領最怕是不能徹底,吊在半空,不上不下;我看你還得要用心再學習幾個月,才可以登台呢。」

「我跟你是一樣見解,」芳萍說,「可是,爸爸,媽的想法是不同的。」

「對了,」站在旁邊的阿杏說,「五娘今天出去的時候跟我說,她是去商談小姐登台的事情。」

「媽當我是一株搖錢樹!」芳萍凄然的說。

雁秋心裏也不好過。他繼續指點芳萍怎樣表演內心表情的時候,五娘笑嘻嘻的囘來了,一進門就得意洋洋的說:

「雁秋,我吿訴你一個好消息:阿萍已經有了出路啦!是華麗劇團的第二花旦,毎天包銀一百塊錢,下一個星期在春城舞台開演。你瞧,這裏的七百塊錢就是一個星期的定洋。」

她拿出一叠鈔票在雁秋面前幌了一幌。

「我說你就是給錢迷了心竅,」雁秋沒好氣的說,「亞 萍還祇有五成工夫,讓她登台就祇有給人喝倒釆的份兒,你這樣做,等如害了 她一輩子!」

「我說你老昏了頭是眞的!」她瞪了他一眼,大聲說。「阿萍有這麽一條金嗓子,人又長得漂亮,別說第二花旦,就是掛上頭牌我也敢拍胸担保。再說,我們從她八歲那 年領囘來,她今年二十歲了,養了她十多年,柴米油鹽也得翻一點本吧!」

雁秋嘆了一口氣走開,芳萍暗暗垂淚。

「阿萍,」五娘笑迷迷的說,「好好聽媽的話,一定有好日子過的。」

華麗劇團依時在春城舞台上演,但事有凑巧,正印花且患了急性盲腸炎,給送入醫院。陸班主和戲院經理却急得滿頭大汗,全院滿座不要緊,可以退票;壊就壊在今晚這齣戯是這地方黑社會頭子王大爺特別點演的,如果惹他老人家發起氣來,就休想再在這地頭混飯吃了!

班主和經理商量的結果,决定叫第二花旦沈芳萍頂替演出,雖然她談不上藝術,但這是沒辦法中的辦法。

事情出人意外的是王大爺竟然大加讚賞,雖然他自己心裏明白讚賞的是她的美麗。第二天還親自跑到戲院的經理室,找着陳經理說要見見那個「一鳴驚人」的沈芳萍。

陳經理敬茶奉烟的巴結一番,囘說已經派人去請芳萍,王大爺父愉快的說:

「沈芳萍眞是一鳴驚人!表情唱工,比正印花旦還要好,她是大有前途的。」

「這就要看大爺肯不肯捧塲哩!「經理諂媚的說。

「唔,得看她會不會做人呀!」王大爺歪了歪厚咀吧,怪樣的笑了笑。

大爺的笑容還沒有完全退去,五娘,阿杏陪着芳萍奉召而來。陳經理忙看爲大爺大說好話,說大爺準備捧芳萍,五娘樂得心花怒放,大爺的眼睛可就在芳萍身上各處旅行着。一險淫邪的神氣。

忽然大爺的一個爪牙拿進來一份雜誌,交給大爺,大爺看了看,驀然 神色大變,憤憤的對陳經理說:

「你馬上打個電話到春城出版社,問一問劉主任,這個任天暢是甚麽人,他好大的胆子,竟然敢說沈小姐的不是!」

芳萍在桌上拿了雜誌來看,然後慢慢的說:

「不過我以爲這位任先生是對的!這是對於藝術合理 的批評,這是好意,爲了獲得真善美的藝術生命,我是應該接受的!」

但是陳經理已經奉命打電話去了,春城出版社的劉主任聞訊大爲惶恐,除了力請陳經理代向大爺道歉,答應更正外,還責備任天暢胡亂說人家閒話,而且又恰好是大爺喜歡的沈芳萍。

「他追求她是他的事,我批評她的藝術是我的事,何況又是合理的批評?如果事事要遷就他,討好他,自由就不是爲貴了!」天暢義正詞嚴的說。

「你說得不錯,不過太天眞了一點。爲了避免麻煩,今後還是少惹這樣的是非的好。」劉主任無可奈何的搖搖頭。

天暢不自然的笑了笑,轉身走出去。

走出門口,他碰着了兩個女人,一個傭婦模樣的問:

「先生,請問任天暢先生在裏面嗎?」

「你找他幹什麽?」

「是我們沈小姐要找他。」

「我就是任天暢。」

「啊,原來你就是任先生,」另一個女人說,「我是華麗劇團的沈芳萍。」

芳萍自我介紹之後,還約天暢到咖啡室小坐。陪她來找天暢的,不用說就是阿杏了。她和阿杏借故從戲院經理室溜出來的時候,陳經理還在緊張的打他的電話。

在咖啡室裏,堅强的,正直的任天暢對 美艷溫柔的沈芳萍發生了好感,大家一見如故的談了很多話;談藝術,談人生,談抱負,心底裏似乎手拂過了一陣陣春風,情苗就在這春風播下了種,而且逐漸在那兒茁長。

但是煩惱也跟着向芳萍襲來:王大爺對她大獻慇懃,捧塲之外,餽贈時加,送金飾,送衣料,送這送那的,芳萍待要不受,常常是五娘笑着搶先收了下來。

芳萍苦悶難言,一面心裏想念天暢,這一天覷個空兒又和阿杏跑到春域出版社去找他,可是裏面一個職員說他已被開除,是王大爺强迫劉主任開除的,原因就是爲了那一篇「不識時務」的文章。

芳萍不禁惶愧起來;我雖不殺伯仁,但禍源總是因自己而起的,從出版社出來,他和阿杏找上他的家,她記得他曾說過住在天下公寓。

「任先生,」沈芳萍抱歉似的說,「爲了我的事倒帶累你失了業,我覺得真對不起你!」

「不要緊,」他安閒的說,「照情形,他們不辭退我,我自己也準備辭職的。」

「話是這樣說,阿杏插嘴說,「不過我們小姐到底問心不安的。」

「那你以後有甚麽打算呢!」芳萍關心的問。

「瞧,這枝筆就是我生活費的來源了,」 他拿起墨水筆說,「自從我離開出版 社,天天在家裏埋頭寫作,稿酬儘可解决我的生活。我還有一個舅舅在南埠開了一家書店,將來我把積存的文稿交給他出版,我就長期有版稅的收入哩。

「這様直要祝你文章有價!」芳萍禁不住由衷的興奮。

她還堅約天暢一個後會的日子,天暢答應過幾 天去找她,她才吿辭囘去。

「任先生,」阿杏微笑着打趣的說,「别敎我們小姐望穿秋水呀!」

她愛上了他,她感到毫不驚異,彷彿這是一件自然而然的事。阿杏是了解她的,然而當她準備把這件可喜的事告訴她害了病的父親的時候,雁秋的病已經日漸 沉重了。他知道自己的生命已在死亡的邊緣,五娘的貪焚卑鄙,敎他疼心和焦慮芳萍將來一生的幸福,會壊在她的手裏。他想阿杏雖然祇是個用人,但是她有良心,有正義,芳萍有她照顧,當然比一個人孤寒寒的奮鬥要好得多了。

躺在病床上,他勉强把芳萍捧 來的藥吃下,勉厲了她一番,咳嗽了一陣,又喘着氣把阿 杏叫來,對她說:

「阿杏,我知道你是一個老實人,和阿萍情感又好,將來…我…我死了之後,你要當她是一個妹妹般的照應她才好!」

「你放……放心吧,老爺!」阿杏拚命忍着淚悲聲說,「你不說我也决定終身追隨小姐的。不過,老爺,你別太悲歡,你的病會好的。」

芳萍偷偷在一旁低聲哭着,

「唉!」雁秋長長的嘆了一口氣,「亞萍,我病得這様沉重,你的養娘完全不當爲一囘事,一早又出去了!」

「媽出去或許是爲了有事情吧。」芳萍不願太傷他的心。

「哼!什麽事情!」他忽然睜大眼睛,憤恨的說,「還不是忙着去巴結什麽王八蛋王大爺!」

又是一陣疼苦的咳嗽。搖撼着芳萍和阿杏

疼苦的心。

但沈五娘在豪華的酒家內吿訴了王大爺雁秋不過是些老毛病,沒什麽大礙的。大爺的參謀師爺七從旁做應聲出、王大爺向五娘說一句話,他就連忙加上十句。王大爺决定第二天去探雁秋的病,師爺七就說你瞧大爺多好的心事!

等到第二天大爺眞的和師爺七來探病時,雁秋已經咽了氣了。芳萍撫屍大哭,阿杏頻頻用手帕拭着淚,祇有五娘漠然的,不動感情的,好像床上這僵直的屍體祇是一個與她疼癢無關的,陌生的朋友。

「哭什麽!」她漠然地說,「給他多燒一點冥鏹什麽的不就很對得起他了?若,我現在就去買壽材壽衣。」

「這個……五娘,不用你煩心……師爺七,你經快 去辦吧!」王大爺裝作懷慨的同情的說。心裏可實在是想笑。

「大爺,你這様幫忙我們,眞是存歿均感啊!」五娘頗爲感動的様子。

可是大爺像沒有聽見,他一切祇爲了想討好芳萍,他走近了她,帶點安慰的聲音向她說話,但這種聲音是敎人覺得可厭的 :

「沈小姐!不要哭了。你爸爸的後事我已經盡力辦法,人死不能復生,你自己的身體是要保重的!」

「……」她依舊哭她的。甚至不看他一眼。

但當她一聽見任天暢的聲音叫了她一聲,她馬上抬起頭來,用一雙哭得紅腫的眼睛望着他凄涼的說:

「任先生!我爸爸就這麽抛下我去了,呵!想不到他會這樣早死!呵呵呵……」她又哭了起來。

「不過你要節哀順變。」天暢溫柔但深沉的說。

「你給爸爸燃一柱香吧。」

天暢燃了香,並在雁秋屍體前深深鞠躬。

這一切可把大爺氣得發呆!他知道他就是任天暢,那個「膽生毛」的小伙子!而且他們那份親熱勁兒,眞叫人心裏冒火!雖然五娘給他解釋說祇是普通朋友,但是他憤憤的充滿了恨毒的聲音說:

「這小子!我認識他!」

自從他認識「他」之後,他就惶惶不可終日,他以爲 芳萍和他必有私情,所以芳萍才會對自己冷淡的。他問計於師爺七。

「我聽說自從任天暢給出版社開除,沈芳萍對他甚表同情,常常和阿杏去找他的。」師爺七說。

「好!」他用力一拍桌子,咬着牙齒說,「竟敢在老子面前玩把戲!喂,我告訴你們,由 今天起毎日跟蹤他們,如果眞有什麽曖味,我可不饒他!」

「饒什麽?」一個女人從那面出來,輕聲的說,「我看你少作點孽吧!活到這把年紀的人了,還是整天在脂粉叢裏轉,你再要不悔改,恐怕你將來不得好死!」

「……」王大爺居然低頭不語。

憑他平日怎麽兇横狠毒,他對他的太太却帶了三分敬畏。王太太是個典型的賢妻,知道丈夫的缺點,但她苦於沒辦法,也不知道應該怎麽様才能把他糾正過來。

「王太太,沒,沒什麽事,沒什麽事!」師爺七不自然的笑着說。想替大爺解圍。

「還說 沒有!」王太太嚴肅的說,「你們剛才的說話我都聽見了。人家談愛,礙着你們什麽事?你們吃大爺的飯,就應該幫助他計劃發展事業才對呀?整天開口閉口都是談的女人,這有什麽好處,吓?」

「是了,是了,好太太!」大爺涎着臉說,「今後就談事業吧。」

大爺的弟兄們可是不會聽王太太的話的,這一天他們看到芳萍帶了阿和杏天暢約會公園,於是他們得意洋洋,準備囘去向大爺丑表功去。

公園裏的雞冠花開的灼灼紅艷,一大片綠絲絨似的草地把它烘把得份外嬌美;白茶花滿園都是,一朵朵掛在枝頭上就 像少女一顆顆純潔無瑕的心,給淸晨的聖潔的露珠浸潤俯吻着。阿杏離開了那一雙小情人,獨已徘徊陶醉在幻境一樣的衣徑裏。

芳萍向天暢幽幽的訴說她的寂寞,她的疼苦,她的不安,父親的死固然使她疼心,五娘的貪鄙尤其可怕;她强迫她應酬王大爺,事情已經到了危急的地步。

「我雖然暗自小心提防,但將來……啊,我不敢想!」

她放縱了她的眼淚,她讓它們無盡量流下來。

「沈小姐,」天暢輕輕撫着她的肩膊,愛憐地說,「你別哭,我是很同情你的,祇要我的力量能够做得到,我願幫助你打破你的惡劣的環環。」

「啊!」她抬起淚眼熱情的向他凝視。

「你不相信我的話嗎?爲什麽老望着我?」

「不,不!我是因爲太興奮了,反而說不出來。」

「難得紅額知己,幫助是小事,其實應該說是禍福與共。」

「噢!暢哥!」芳 萍再也不能抑制了,她投在他的懷裏。似乎他的廣闊的胸瞠就是她的一個最幸福的安息之所。好像一隻小鳥躱在牠的甜美的鳥巢内一樣。

「萍妹!」天暢也激動的緊抱了她,用咀唇吻着她的頭髮。

「我接受你的話。」她喃喃的說。

「讓我們爲幸福的未來計劃一下吧。」

等到太陽差不多升上正中時,他們才依依惜別。

他們的情苗由雖長而開花,祇等待可愛的結果,王大爺的憤怒也就徵怒吼的火山的熔岩不燒毀心目中的情敵就不能熄滅心頭怒恨,知道他們在公園裏聚會後,他吩咐人在第二天天亮前 剌殺天暢。

他這些話却給他太太聽了去,王太太是個好心腸的女人,她見過芳萍,是在一次宴會中;她不忍天暢受害,於是那天晚上趕到戲院後台,把王大爺的陰謀吿訴了芳萍。

沈芳萍和阿杏都着了慌,想辨法應付。這夜戲完了塲,王大爺又說要請吃宵 夜了,沈芳萍叫他們先去,自己和阿杏却趕忙跑到天下公寓。

天暢在濃睡中轉叫門聲驚醒了過來,他聽見阿杏的聲音是這樣惶急,一開了門,芳萍竟自哇的一聲哭出來了,這就敎他更摸不着頭緒。

「到底什麽事情這様慌慌張張的?」天暢着急的問。

阿杏低聲向他說了,天暢也竟然呆了一陣。

「這不是癡呆的時候呀!」阿杏催促說,「小姐,你還不向任先生說話?」

芳萍說:

「暢哥,這次真是要禍福與共了,我把所有的金飾私蓄都帶了來。」

「馬上就走?」天暢猶豫着。

「事情危急萬分,不能再猶疑的呢。」阿杏堅决的說。

於是天暢給忙收拾了幾件衣服和全部文稿,離開了公寓,離開了市區,躱到一個偏僻的小鎮營山市去。

王大爺在酒家久候芳萍不來,再派人到天下公寓去偵查,就證實芳萍已經跟他跑了,暴怒之下,他 就對五娘翻臉無情,咆哮起來:

「五娘,你放了你的女兒和任天暢私逃是不是?」

「大……大爺!我是不曉得的喲!」五娘惶恐萬狀。

「不曉得?哼!這一定是你們有計劃的行動!」

五娘委屈的哭得一把眼淚,一把鼻涕。

但大爺才不管這些呢!他關心的祇是芳萍的下落,馬上打電話到南郊派出所查問,値日的警官說是有一男二女,在半個鐘頭之前坐了一部汽車經過。

除了大爺,戲院的陳經理和陸班主也是焦急坐立不安,爲了芳萍己成舞台紅伶,他們的合約也未滿期,芳萍失了蹤,馬上影響劇團生意,戲院門堪羅雀,其他的男女伶人都向陸班主抱怨鼓噪,陸班主祇有答應他們把芳萍設法找囘來。

芳萍和天暢躱在營山市的消息終于給大爺的弟兄探到,他們囘報大爺,大爺就對五娘和陸班主說:

「五娘,陸班主,如果你們想把沈芳萍找囘來 ,就必需聽我的話:到了營山市,一個控她挾帶私逃,一個控她破壞合約,營山市我有一個老把兄朱三少,也是當地一個頭兒人物,我去找着他,他一定肯從中幫我們的忙把他們找囘的。」

五娘和陸班主忙不迭的點頭。

營山市是個小鎭,但是風最不俗, 芳萍和天暢賃了一角小樓,開始他們偷快而幸福的生活。這一天,陽光眞好,天暢感槪的說:

「我過去寫了不少抒情作品,作品裏常常提起了一句老詩「風流不羨鴛鴦榜,海燕雙棲玳瑁樑」等等的詩句,却恰似我們現在的寫照。」

「瞧你的!」芳萍笑着 說,「一得空就搖頭擺腦,滿口文縐縐的,脫不掉書生的一身酸氣!」

「百無一用是書生,你這様說,等如說我沒本領了?」

「依我說,」站在一旁多時的阿杏挿進來說,「任先生的本領可大得很,從前那位李靖先生也得喊你一聲老大哥啦!」

「阿萍,」天暢朝芳萍扮了一個鬼臉,「阿杏笑你效紅拂私奔哪!」

「別開玩笑了,我地還是說正經的好吧。暢哥,我們以後的生活怎麽樣?」芳萍說。

「這個你用不着担心,我已經寫信去和舅舅商量出版的問題,大槪兩三天內就有囘信了。」天暢說。

「但願如此。」芳萍從心底湧起了歡樂。

然而突然一個警察進來出示了拘票,祇說後天開審,押了芳萍就走。

事情來得如此出人意外,天暢和阿杏都有點覺得手足無措。阿杏憤然的說:

「這一定又是王大爺的鬼計。」

「不過法律是不 避權勢的,」天暢冷靜一下頭腦說,「到時甚麽事也就可以解决得淸淸楚楚,我們後天早一點到法庭去。

一陣叩門聲。

阿杏去開了門,使她驚愕門外站的是五娘和陸班王。

「阿杏,小姐到哪裏去了?」五娘踏進屋裏問。

「剛才給警察拘了 去。」

「我們來就是爲了這件事情。」陸班主說了一句。

「這又怎麽様?」天暢盛氣的說。

「阿杏,」五娘說,「你轉吿小姐一聲,我和陸班主就是原吿,但是我們决不忍心讓她坐牢的,祇要她覺悟過來,,跟我們囘去,就立刻可以撤銷控吿,恢復自由。」

「哦!」天暢冷笑一聲,「原來你們是想幕後談判嗎?哼!我吿訴你們,沈芳萍寧受法律裁判,决不再受你們的甘言誘騙了。你們快給我滾,滾!」

「五娘,再也用不着虛僞啦!」阿杏也譏

諷的說。

五娘和陸班主祇好退出,垂頭喪氣地。

開審那一天,法庭裏擠滿了人,天暢和阿杏一早就到。法官詢問過年齡籍貫,就吿訴她吿挾帶私逃和破壞合約兩項罪名,原吿人是沈五娘和陸班主,叫她答辯。

「法官,」芳萍鎮定的說,「我承認破壞合約的罪名。至于說我挾帶私逃,那就太 奇怪了!因爲所有的金飾都是用我的工金購置的,沒有在五娘身上拿過分毫。再說,我的破壞合約是爲了被迫,五娘以我爲貨,企圖出賣給春城一個地方惡霸做姨太太。」她停了一停,眼光凌厲的掃射了坐在旁聽席上,滿臉尷尬神色的王大爺一眼,繼續說,「同時,他 們還準備向我愛人暗施毒手,所以爲了逃避這一切陰謀,我們不得不出于私逃,法官,我雖然犯了罪,實在情有可原的。」

結果呢,不講人情的法律判定芳萍有期徒刑一年,可是刑滿後一切自由都可恢復。五娘不過是養母,她已喪失了監護人的資格,因爲芳萍已達法定年齡。

五娘聽說放聲大哭,疼心白白丟了一棵搖錢樹!

陸班主哭喪着臉,和王大爺相對無言。

祇有天暢和阿杏是眞心的悲傷,一年,在他們眼中看來是多末悠長呵!

在法院門前,大爺倖悻的埋怨五娘和陸班主不會做事,連談判也談 不好,現在雖然勝了官司,但是有什麽用?

五娘在沮喪中更想起了前途茫茫,丈夫死了,芳萍再無權過問,這輩子的生活還依賴誰?她不禁恐懼起來,苦苦的哀求大爺照顧她,但是大爺祇是對她翻白眼,掉首不顧而去,留下一個欲哭無淚的王五娘怔怔站在那裏。

芳萍可是覺得勝利了;雖然要在牢獄苦渡一年,但幻想一年後她可以和心愛的人自由自在的雙棲雙宿,不再遭受威脅,這實在是一件太足慶賀的事。所以當天暢和阿杏來探望她的時候,她反而輕快的向他說:

「暢哥,你千萬別難過,短短的一年時間,很 快就過去了。而且,我雖然身體受苦,精神却是疼快的,爲了想到我們美麗的將來。暢哥,我把一生的希望都寄托在你身上了,祇要你努力前途,我再不會感到半點痛苦。」

「話是這麽說,」天暢抑鬱的說,「但是我總想到,我堂堂一個男子漢,大丈夫,竟然無力庇護一個心愛的人,是太慚愧了!」

「你是堅强的,勇敢的,別存了這一點點小事傷憾。這不是愛我的最高表現。暢哥,答應我不使我失望吧。

「我該怎麽様做呢?」

「撇開小兒女態,從大處努力,這樣才是我對你的期望。」

「小姐, 」阿杏加進來說,「任先生昨晚跟我說過,準備在這一年裏面,埋頭工作,等事業成功,一年後接你出獄,那時就可白首偕老了。」

芳萍感動得流下了眼涙。但是她提議天暢立刻離開地,一年後再來,因爲她怕王大爺還是放不過他,要對他不利的。

天暢 紙好答應離開營山市,準備到商埠找

他的舅舅去。他說如果他的作品能大量出版,版稅的收人就足够維持一個美滿的小家庭的生活。

「好吧,我祝你一帆風順!」芳萍高興的說。

別過了芳萍囘家,天暢開始收拾行李,他心底裏和芳萍一様的,對 將來一個太美麗的幻想;同時對於阿杏的忠厚熱誠,和對他的鼓勵,使他無法壓得下他那份深深的感動。

「阿杏,多謝你常常鼓勵我的勇氣,如果我將來有什麽成就,你的功勞可眞不少。爲了事業,爲了芳萍,我此行一定勞力做到你們寄予我的厚望。我走後,希望你多多照應小姐。」天暢懇切的說。

「你放心好了,我和小姐就跟姊妹一般,你走了以後,我準備在這兒找工作做、一方面可以常常去看看小姐。隔隣王媽一向很同情我們,你有信寄到她那裏轉交我就是了。小姐在獄中的狀況,我會隨時向你報吿的。」阿杏說。

天暢走了後,阿杏就跑到「薦人館」裏去求職,事情凑巧得很,主事者吿訴她有一家姓朱的要請傭婦,就是當地鼎鼎大名的朱三少。

從此阿杏就在朱三少家裏幫傭,她却不知道朱三少和王大爺同是一邱之貉,而且王大爺前幾天曾經來訪過他,說起了芳 萍的事,王大爺還是不願就此死了心,他請朱三少幫忙,等芳萍出獄後,設法在她身上滿足他的卑鄙無恥的慾望。

爲了要佔有芳萍,王大爺居然决定搬到山子住。王太太堅持要同去,大爺是無法反對的。

不久,營山市多了一個娛樂塲所——夜未央歌壇。 經理人是朱三少。聰明人都知道,這裏面是有着一個什麽陰謀。

果然,當天暢在南埠他的舅舅的書店裏埋頭著作,他的作品銷路日廣,他正滿懷高興,算算沈芳萍出獄的日期祇有兩三天,他要趕囘營山的同時,朱三少的陰謀也就開始發動了;他知道阿杏從前是芳萍的用人,而且忠心耿耿,他就和她說:

「阿杏,咋天在報紙上看到你的舊主人沈芳萍的消息,說是這兩天就刑滿出獄了。」 「是的,我準備去接她出來。」阿杏興奮的說。

「你知道她出獄後有什麽打算嗎?」

「這我怎麽知道。」

「阿杏,我拜託你一件事,你吿訴她,我想請她在夜未央歌壇客串客串。」

「這個…恐怕相當困難。以前,她說過要永遠拋棄歌劇的。」

「嗯,淸唱不比演戲,如果她肯答應的話…我願意出最高額的酬金。」

「………」阿杏望着他。

「一天一千 塊錢的酬金不會少了吧?」

「一千塊錢?」阿杏羨慕的驚異的說,睜得大大的眼睛。

「唔,」三少滿不在乎的說,「而且可以先付一個星期的定洋。」

「那我就跟她說一說吧。」

阿杏和天暢同時去接芳萍出獄,兩地相思,一旦重逢,大家都覺得真是別有一番滋味在心頭的!

在一家酒店安頓了下來,天暢把自己出版了的幾本書遞給芳萍,告訴她:

「萍妹,這幾本書是我奮鬥一年的成績。」

隨手翻閱書本,芳萍安慰的快樂的說:「有道様好的成績,也不枉我這一年的牢獄生涯了!」

「這幾本是最近我舅舅的書店最暢銷的書,舅舅叫我在兩個月内再給他三本書出版,時間是這樣急迫,本來我是不能離開南埠的。但爲了接你出獄,所以不得不向舅舅討三天特別人情的假。這三本書完成,第一次版税有一萬塊錢的進賬。萍妹,有了錢,甚麽問題都可以解决了。」他激動的緊握着她的手,眼裏有一種夢幻的美麗的光輝。

「暢哥,我也要吿訴你一件事情,阿杏昨天跟我說,她現在的僱主是夜未央歌壇的經理、他有意請我在歌壇客串一個時期,一千塊錢一天的酬金。我想,一千塊錢一天,一個月就有三萬,這是一個很可觀的數目呵!我們目前的經濟基礎還不十分穩固,趁這個時候多儲蓄一點錢不是很好嗎是不是?」芳萍也十分有信心的說。

「幸福家庭需要的是共同努力,共同建設,你的我的還不是一樣麽?」

「小姐說得對,」阿杏說,「你們大家都利用 這一兩個月的時間去努力多賺一點錢,將來對於家庭是大有幫助的呀。」

「不過,你得千萬當心,別又碰上第二個王大爺的好!」天暢終於答應了。

歡聚三天,天暢又囘到南埠。

芳萍客串夜未央歌壇,人們都震於這位舞台紅伶的大名,而且又鬧過了桃色糾紛,歌壇的夜夜客滿是毫無疑問的。

朱三少籍口酬謝芳萍和樂手們的幫忙,這一天在酒家內大排筵席,歡宴他們。

芳萍經不起一杯又一杯的敬酒,又不好推辭,她已經有了八分醉意,身子軟軟的像少了幾根骨頭!

「沈小姐果然喝醉了,各位請隨便多喝兩杯,我用車子先送她囘去休息休息。」三少裝作好意的說。

實在他是把她送到一個預定好的旅館房間裏去的。房間裏沙發上坐的是王大爺,他嘻開厚咀巴,像一隻貪饞的可憎的狗似的搖着尾巴與其說是歡迎朱三少,不如說是歡迎這渴望多時的一塊肥肉,終於要乖乖的送進他的咀巴裏!

「失之東隅,收之桑楡,千金一刻,好自爲之吧!」朱三少放下芳萍,向大爺脥了肤眼睛,輕薄的笑着說。

「哈哈……」大爺怪様的大笑,「多謝多謝!真好幫忙!」

三少笑着退了出去。

大爺夜梟似 的笑聲把芳萍的酒意嚇退了不少,朦朧中她發現面前的男人竟是王大爺,她驚惶得要馬上站起來就走,可是天啊!氣力都

到哪裏去了?

她頹然。

「哈哈!沈小姐,久違了!」大爺逼近了她,瞇起了淫慾的眼睛說。

「我怎麽會到這裏來的?朱先生!朱先生!」芳萍急得高聲大叫。

「這兒祗有我一個人,朱先生早就走啦。我爲你相思欲死,不惜搬到這裏來住,花了不少心血才有今天晚上,春宵一刻,我們別辜負了吧!」大爺又獰笑着說。

「原來你和朱三少是同謀的,哼!你們這班禽獸!」

「也不過是爲了愛你呀!」大爺突然伸手過去,想抱住她的纖弱的腰肢。

拍的一聲,芳萍打了他一記耳刮子,重重的。

跟着,她勉强掙扎下床,鞋子也來不及穿了,一步一步向門口退去。

大爺一個箭步靠近了她,想伸手把她拉在懷裏,芳萍心裏一急,順手取下了掛在牆上的一個厚厚的風景相架,口裏叫着:「你不能冒犯我!」一面把相架向他迎頭擊下。

「哎唷!」大爺暈過去了。

芳萍趁機赤足奔出門去,奔囘家裏,失魂落魄的倒在阿杏懷裏大哭,正在阿杏莫明其妙時,天暢又突然囘來。

他囘來是爲了要吿訴芳萍,他的書已經依時完成。

他本來是帶囘來一顆輕快的,幸幅的心,可是聽了芳萍哭訴她的可怕的遭遇後,他的心給重重的怒焰和憤怒包圍和壓迫,彷彿一隻薄薄的杯子注滿了沸燙的開水,牠終於因受不了壓迫而爆裂了,爆裂了!

他默默無言的走出門去,但他的臉是嚴肅的,沉重,沉重的近乎恐怖。

芳萍想把他叫住,她看得出他會幹些什麽,但是,他的身影消失得比她的叫聲還快。

一個鐘頭後,他囘來了,手上帶了鐐銬,身後跟着兩名警察。他們說:他殺了人。他在酒店裏殺了王大爺。

他的眼睛勇敢的堅定的看看芳萍,使她感到一點什麽値得寶貴的安慰。

她也勇敢的堅定的看着他被帶了出去。

他被判了九年有期徒刑。這一次,輪到芳萍和阿杏去探牢了。

「暢哥,」她感喟地說,「想不到我要在這裏和你說話,你代替了我一年前的位置!唉,爲什麽災難總是跟着我們的呢?」

「或許這是天意。不過,萍妹,這是我出於自願的。我再不能忍受像王大爺這樣的魔鬼無時無刻的追踪你,危害你,除去了他也等如給社會除去了一個大害。可是…唉!」他說不下去。低了頭,傷感地。

「可是甚麽?你,你說喲!」她催着他。

「九年的期間不算太短,」他悽然的拾起頭來,「萍妹,我,我的意思是…別爲了我躭誤了你的靑春吧!」

隔了鉄柵,她緊緊的抓住了他的一隻,同様的大家都感到彼此的手都抖顫得利害。她差

不多用一種不滿的衝動的聲音喊着:

「不,不!別這麽看不起我!別說九年,九十年我也要保存我原來的一切等着你的!生命像一塊頑鐵,在人生的洪爐裏磨煉得愈久它就變成了鋼一般的堅强挺直,牠是美麗的,又這様可愛,暢哥!我們的戀愛是和生命一致的啊!你能說牠要遭受時間和空間的限制嗎?」

一顆淚珠在天暢的手背上閃着亮,他是哭了,小孩子似的哭了,他的芳萍簡直就像那可敬仰的聖母,他無法說得出他心裏的感動,感動!

阿杏也偷偷拭抹着感動的眼淚。

但是一忽兒大家都在心裏微笑:九年!九年祗慊是由密雲而鬱結的一塲暴雨。但是,但是你能知道,雨後的彩虹,够有爹麽燦爛輝煌,它的奇異的美麗,會灌注到你的靈魂深處麽?

——完——