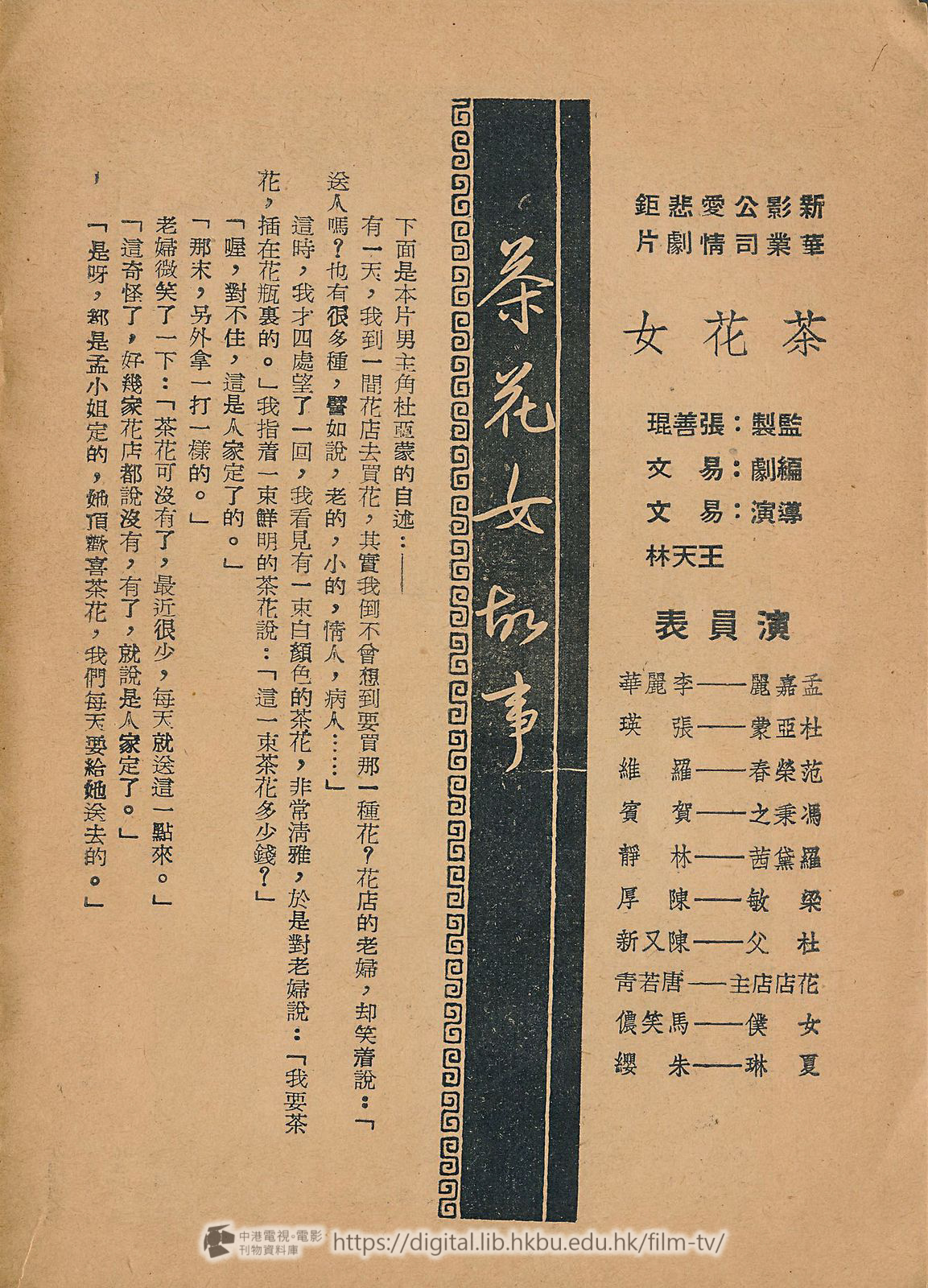

雍容華貴的李麗華

——飾孟嘉麗

她是一個有名的交際花,拜倒裙下者大 不乏人。她聰明、能幹、自負,却又消極、悲觀。在許多追逐者中,她竟愛上了一個純潔的靑年,她不要他化費分文,也不接受他任何餽贈。她想:如果她也接受所愛者的金錢或禮物,這種愛情與賣笑有什麼分別呢?她有骨氣,個性也倔强,心地倒是極其善良的。但,可怕的債務,可怕的病魔,終於把她壓倒了,臨終時非常悽慘,過去玩弄過她的男人,誰也不理睬她了,她在這冷酷的人世間,沒有得到一絲安慰、溫暖,就連她眞正心愛的亞蒙,也誤解了她,當她和另一個男人在一起鬼混的時候,亞蒙爲了報復,竟給予她不少磨折與難堪。

張瑛——飾杜亞蒙

年靑、漂亮、純潔,是風塵女子醉心的對象。他遇見孟嘉麗後,一往淸深。他世故甚淺,他不知道一個交際花的眞正難處。但不可否認的,他是眞心誠意地愛戀着嘉麗,什麼銀行家的女兒,他也毫不在乎。他一度與嘉麗居住鄕間,以為這樣生活下去,非常美滿,殊不知嘉麗瞞着他,偸偸地把首飾、汽車都押當完了,來維持他們的開銷。他善妒、勇敢,有時却流於衝動。

風流瀟灑的小生

陳厚飾梁敏

他是杜亞蒙的好朋友,是洋塲裏的公子哥兒 。吃喝玩樂,無一不精,他很早就認識交際花孟嘉麗,但他的財力不能打倒嘉麗,所以他們祗保持一個普通關係。在他的觀點下,嘉麗僅僅是一種供人玩樂的女性,沒有値得迷戀的價値,所以他常常勸亞蒙要爲事業打算,不必去爲一個「下賤的女人」痴心追求。

下面是本片男主角杜亞蒙的自述:——

有一天,我到一間花店去買花,其實我倒不會想到要買那一種花?花店的老婦,却笑着說:「送人嗎?也有很多種,譬如說,老的,小的,情人,病人……」

這時,我才 四處望了一回,我看見有一束白顏色的茶花,非常淸雅,於是對老婦說:「我要茶花,插在花瓶裏的。」我指着一束鮮明的茶花說:「這一束茶花多少錢?」

「喔,對不住,這是人家定了的。」

「那末,另外拿一打一樣的。」

老婦微笑了一下:「茶 花可沒有了,最近很少,每天就送這一點來。」

「這奇怪了,好幾家花店都說沒有,有了,就說是人家定了。」

「是呀,都是孟小姐定的,姉頂歡喜茶花,我們每天要給妯送去的。」

隨後,那老婦又吿訴我:「孟小姐是鼎鼎大名的交際花,是這裏最 漂亮最時髦的女人,生活過得最闊氣也最豪華。可是,孟嘉麗小姐,又是個頂豪爽的好人,從來不把金錢放在眼裏,看我們賣花的生意淸淡,十幾塊錢的鮮花,就給好幾十。」

從這一連串的叙述中,我開始對這位交際花發生奇異的印象。

我的朋友——梁敏,在社交界很吃得開,他老早就已經認識孟嘉麗了,我央求他爲我介紹,他意味深長地笑着說:「你是不是也愛上了她?」

「怎麼 會呢!」我說,臉紅紅地,我覺得被問得很不自然。我心在志忑着,思維在盤旋着,我躭憂我會愛她,但我又不信任我會容易接受她的愛,我願挨着漫長的光陰,和重大的痛苦,從她在一個個男子身上失意以後而後得到她。

如果有人向我說,你今晚可弄到那個女子 ,但明日有人來殺死你,我寧可願意,若是再有人說,給她五百美金,你能做她的情人,我寧可痛哭一瘍,也絕不願將就的。

我 想得太遠了,到現在我還不會正式同她講話呢。一日,在嘉麗住的公寓裏,我終於見到她了。

她風雅極了,羅衫下部,兩側滿綴 着輕紗的飄襟,一方四角繡着金縷與綢花的印度披巾,圍在她的肩上,一頂新式的帽子,斜壓着她烏黑的細髮,玉腕上戴着發出金光的手錶,粉頸下垂着一條時髦的金質項鍊。

這次的會晤,我得感謝我的朋友梁敏,其次是一個三十開外的老交際花——羅黛茜,因爲 她和嘉麗的私交很好,要是沒有黛茜的領引與安排,我還是不能同嘉麗親近的。

孟嘉麗的晚裝打扮,更是富於誘惑,她對我善意 地微笑着:「眞對不起,我沒有好好招待你啊。」

「那裏那裏,你的朋友多,自然——」我吶吶地:「以前我早就聽到你的名字 :第一次是在一家花店裏,聽賣花的人說起你。」

梁敏連忙插嘴道:「那時候他就想認識你了。」

嘉麗望着我,想說什麼,却又中止了。少頃,她站起來,對她的女僕說:「宵夜預備好了沒有?」

我們被領進另一個客廳,羅黛茜見了桌上擺了許多點 心,立即笑道:「宵夜眞豐富,我餓了。」

梁敏也自語道:「我也不客氣了。」

他們的態度,敎我有些奇怪,爲什麼如此不客氣呢?孟嘉麗見我悶聲不響,呆呆地坐在那裏,就笑着說:「杜先生,你也來呀。」

「我還不餓。」

「稍爲吃一點,來喝杯酒吧。」

當我們吿辭以後,我又偸偸地回來看嘉麗,這純然是一種善意的衝動,我望見她,她彷沸感到意外:「你不是跟 羅黛茜、小梁一塊走啦?」

「我看見你喝了那末多酒,好像醉了,咳得厲害,吐了一口血,我走到門口,不放心,又回來了。」

基於一種同情,在我眼睛裏流露着憐憫的光芒,她有若觸電似的避開我的視線,我又說:「聽說你身體不好——」

她點點頭,也不看我:「我的病,醫生都己經看得不耐煩了。」

「你不能喝酒,我特地回來跟你說這句話。」

嘉麗啞然失笑:「就爲了說一句話?」

我有點害怕,低下了頭。

「過來,坐下,我們談談,多說幾句可以嗎?」

我又點點頭。「你應 該早睡早起,不要喝酒,多休息。」我一本正經地勸誡她,她却滿不在乎似的:「不然呢。」

「不然病會更厲害的。」

「病得更厲害,又怎麽呢?」

「這⋯⋯你有心事,是不是?」

她搖搖頭:「心事?心裏沒事,空着也許比有更難受。」

「我,我不明白。」

「我也並不要你明白。」

她的詞鋒,雖然尖銳,却使我感到興趣,我笑了一笑,又說:「你說話很 神秘,自從我知道你是怎末樣的一個人,見過了你,我很想找個機會勸勸你,你過着這樣的日子,明明是慢性自殺。」

「有家, 有親人,有知心朋友,才需要調養身體,我們這種人——」她自嘲地搖着頭:「一天撐不住這個塲面,就沒人理睐了,我前些時候病倒幾個月,一個人也不來看我!」嘉麗越說越傷心,但她終是忍住了眼淚。

不久,我吿退了,我在回家的路途中,想像着今天的一情 一節,我對這位未來的情婦,印象太深切了,我不能忘却,我相信她也爲我顚倒。但是我又看到另一方面,嘉麗待人的情義,是隨著季候轉變的。

梁敏曾吿訴我,有一個有錢的商人范榮春,爲她化掉不少鈔票,可是她待他毫無情義,有時罵他,有時譏笑他,有時連 多坐一會的時間都不容許。

可是,嘉麗對我的情意,似乎超過范榮春多多。

我胡思亂想,一夜不能入睡。

我的精 神錯亂了,有時我覺得,我的精神財產還不够佔有她,有時我感到佔有她我是光榮的,可是,若照范榮春的情形看來,嘉麗是個恩情若露的人,終有一天,我也會同范榮春一樣被她擯棄的。

日子多過一天,我是更熱切希望佔有她一天,我的佔有,也許和范榮春之流 有分別,我是靈魂和肉體同時渴望獲得她,而不是買賣、交易。我近來連夏琳小姐的約會都懶得去參加了,她是銀行家的女兒,她也是我的未婚妻。我的朋友梁敏感到我已瘋狂,但他却沒法阻止我的熱切期待於嘉麗的愛情。我吩咐我的工人,要是夏琳小姐有電話來,就說我有事出去了,因爲嘉麗約我晚上相見。當我趕到她公寓時,妯竟要出去了。我追上一步:「孟小姐,我是來拜訪你的,你約我今天晚上……」

「是嗎?我倒忘了。」她淡淡一笑。

嘉麗折回公寓,我茫然隨入。

不久,就有好幾個客人來看她,她都一一 回絕了。

可是,范榮春却嘻皮笑臉地不願走,這可激怒了嘉麗:「你到底要什麼?別再囉嗦,你另外打主意去吧,現在我再說一 遍,乖乖的走吧。」奇怪,范榮春也沒有一點法子,祗是在心裏不愉快罷了。

范榮春走後,嘉麗仍在喋喋不休地罵道:「他們給 我錢,以爲就是對得起我了,可是他們拿去的,比他們給我的多得多,我的靑春,我的身體,我的幸幅,就這末給他們糟塌,永遠也拿不回來了!」

嘉麗洗過澡後,好像溫柔得多,她回到臥房,躺在床上,吸着烟:「你許我躺在床上嗎?」

「不但許你,而且勸你早睡,」我說。

「來,坐在我旁邊,我們談談吧。」嘉麗彈了彈烟灰。用一種懇切的聲調向我說:「昨天你跟我說,知请我 病了,恨不得天天來看我,陪我,可是眞話?」

「當然是眞的。」我說。

「你肯每天陪着我?」

我點點頭。此時 ,我的呼吸有些迫促,我的心裏被那難以抗禦的情慾所迷惑,我沉醉了,我的舌頭也僵結了。

她似乎還不信任:「你願整天陪着 我?」

「祗要——」我囁嚅地說:「你不討厭我。」

「如果是眞的,這爲什麼呢?」

「我也覺得奇怪,不知道爲 什麼。」

「別害怕,說呀,你愛上我了,不敢說是不是?」

「不是不敢說,我知道我總有說出來的一天,不過不是今天。」

「最好永遠不要說。」

我不明白爲什麼永遠不要說,她覺得說明白了,祗有兩種結果;或是她拒絕我,那樣我會恨她的,或是她接受我,那我就惹麻煩。我更不明白爲何她接受了我會惹麻煩。她解釋道:「我的脾氣壞透了,我最開心的時候也還是傷心的, 我是肺病很重的人,我每個月要化兩萬多瑰錢,我這湩人,對一個像你這樣的年靑人,可是一件麻煩東西。」

這天晚上,她就全 部獻給了我,我記得她會吩咐女僕;「明天五時前,不要讓人進來。」

朱纓飾夏琳

一個銀行家的女兒,嬌生慣養,她所要找的男子是門當戶對,當她爸爸替她介紹杜亞蒙後,就一心一意準備作他的妻子了,誰知結婚的基礎,必須要有愛情來支持,所以她無法獲得亞蒙的心。

林靜飾羅黛茜

十年前,她是紅極一時的名交際花,十年後,人老珠黃,境况便一落千丈。她和嘉麗私交甚篤,常常來陪伴嘉麗,當嘉麗苦悶的時候,她成了她的唯一知己。

生活環境使她的思想行爲變質,嘉麗 重病,把首飾交與她去典當之時,貪念竟毁壞了多年的友誼。

林靜是舞台名演員出身,靠演技起家的,這次新華情商邀她担任此 角,誠難得的上選之才。

歌舞瘋任

(茶花女插曲)

易文詞

姚敏曲

別問我對誰歡笑 對誰歌唱 別間我多少個

別問我爲誰歡笑 爲誰歌唱 別問我爲甚麼

良宵盡情放浪 我問你今朝

偏愛燈影昏黃 我問你你有

有酒醉 不醉更何待

幾顆心 命有多少長

再把那杯兒斟上 滿滿斟上

一句句癡心情話 都是說說

我要忘記

我要忘記

昨天的迷惘 我要留住

昨天的迷惘 我要留住

今夜的荒唐 我和 你歌舞

今夜的荒唐

瘋狂 歌舞瘋狂

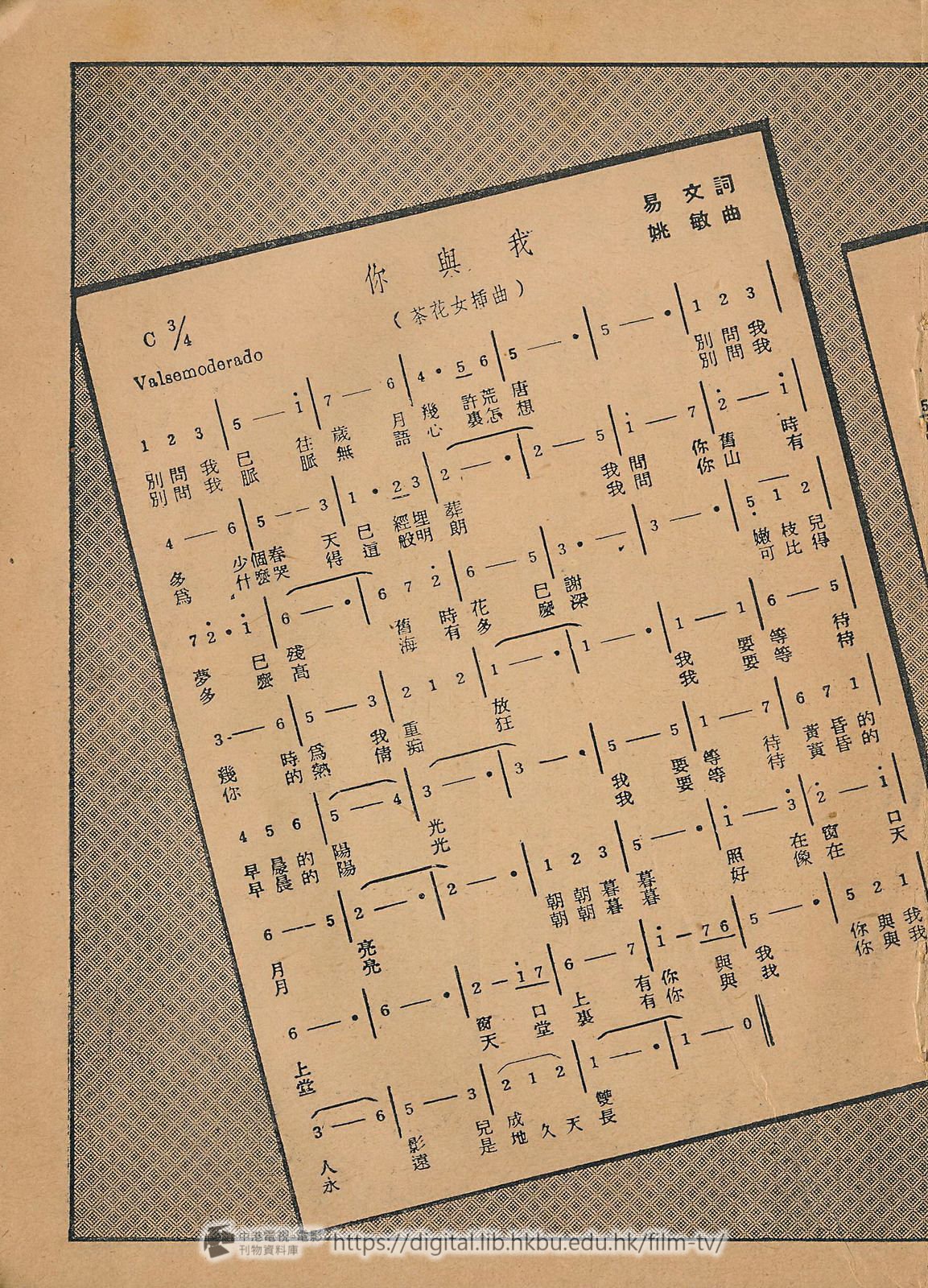

你與我

(茶花女插曲)

易文詞

姚敏曲

別問我已往歲月幾 許荒唐 別問我

別問我脈脈無語心裏怎想 別問我

多少個春天已經埋葬 我問你舊時

爲什麽哭得這般明朗 我問 你山有

夢已殘 舊時花已謝 嫩枝兒

多麽高 海有多麽深 可比得

幾時爲我重放 我要等待

你的熱情痴狂 我要等待

早晨的陽光 我要等待黃昏的

早晨的陽光 我要等待黃昏的

月亮 朝朝暮暮 照在窗口

月亮 朝朝暮暮 好像在天

上 窗口上有你與我 你與我

堂 天堂裏有你與我 你與我

人影兒成 雙

永遠是地久天長

看!賀賓這老頭子——馮秉之

表面上,他是個仁慈的老頭子,骨子裏,他是迷戀嘉麗的。他把嘉麗看成自己的女兒,要她擺脫那班男人的糾纏,願意在鄕間替她頂一幢洋房,幷供給她日常開支,可是,當他知道嘉麗原來和亞蒙同居在一道,馬上就翻臉,他的狐狸尾巴也立時顯露了出來。

陳又新多麽體面——飾杜父

上流社會的人,本來就勢利,他唯一的希望,是想他的兒子——亞蒙能够找個有財有勢的對象,果然給他找到了一個銀行家的女兒,可是,亞蒙所愛戀的,在他看來却是一個,毫無價值的交際花,於是,偸偸地去私訪嘉麗,用種種方法,種種手段,迫令嘉麗馬上離開他的兒子,這個悽慘的悲劇的結果就是他一手造成的。

羅維好演反派人物——范榮春

一個有錢的人,歡喜玩女人,尤其歡喜和有名氣的女人厮混。他沒有眞感情,他祗有肉慾。在女人面前,他可以裝成一個虔誠的奴隸,實際上他是一個惡魔,憑着金錢,摧殘女人。孟嘉麗的姿色,迷惑了他,他爲了佔有她,願意守候她半天,也願竟贈送任何名貴的禮物給嘉麗。可是,當他發覺她愛的是另一個靑年時,他馬上翻臉,拂袖而去。羅維的演技,素來熟練,尤其扮演這類角色,眞是無懈可擊。

熹微的晨光,柔和地透入窗帷來,時鐘温存地打了五下,嘉麗睡態惺忪似的對我說:「 請原諒我,我的乾爸爸馮秉之每天早晨要來,甚而等我淸醒,所以你現在該走了。」

我抱着嘉麗的頭,細長的柔髮披拂在枕頭上 ,我吻着她,問道:「幾時再見?」

「我會通知你,如果你絕對聽我的話。」

我臨走的時候,相依偎抱了她片刻。

我在沉靜中走着,思維隨我脚步的移動開始逐漸盤絞,我歆羨我的命運和幸福,我因得到一個交際花的眞情而興奮,因爲交際花不容易 對人發生眞情的,她的靈魂已被肉體所摧殘,心神已被感官所破壞,她們不懂得墮落是什麼,也不懂得怎樣過她們的人生。人家對她們所運用的手段和甜蜜的說詞,在人家未說之前,她們都巳明白,她們肉體上的一切,什麼都可以出賣,她們重視金錢,比少女重視貞操還厲害,她們還俱備本能的一種風情,以風情去安慰那些不幸的男人,好像放印子錢的,剝削了成千人們的血利,在某一個動機上慷慨借給快要餓死的可憐虫,不追收據,不計利息,以爲這樣可以贖回他的罪過,那些交際花的賣弄風情,還不是大同小異嗎?

我有機會再 認識嘉麗的一羣追逐者,我對她的乾爸馮秉之有着說不出的反感與厭惡,他的虛僞,假慈悲,實在令人作嘔,我不知道嘉麗是否相信他的話?有一次,馮秉之來了,他坐在嘉麗的左邊,非常小心,非常關懐地對她說:「嘉麗,我約你吃午飯,要試試你中午是不是能够起來?你要能够天天這樣早起,澈底改變生活就好了。」接着,馮秉之絮絮地說:

「嘉麗,搬到鄕下去休養怎麼樣?我已經給你預備了 一幢小洋房,一切日常開支都由我負責。」

嘉麗欣悅地回答他:「我當然也想過過淸靜的日子,可是——」

「可是怎麼樣?」

嘉麗正想坦誠地吿訴他,他却馬上接着說下去:「這裏的朋友摔不開嗎?嘉麗,你這麼聰明的人,爲什麼這樣糊塗?我再三 要你離閧他們,不要理這些人,是爲你好。」

「我知道。」嘉麗微笑地點着頭。

馮秉之裝出萬分同情的模樣:「聽我的話,有什麽做不到的,難道那些男人盯着你,眞要把你盯死不成?問題在你自己。」

「那末,譲我試試看。」

「試試可不成。」馮秉之沉下了臉,裝着嚴厲的表情:|「一個人做事就要做的澈底,嘉麗,要是你還迷戀這種生活,我可不答應。」

孟嘉麗不置可否的望着他,苦笑了一下,說:

「爸爸,你只知其一,不知其二,我何嘗是迷戀現在這種生活?我也有我的難處,你對我够 好了,爲了我,你已經是很重的負担。可是我還有別的債務,我自己去想法子,就像你說的,做事要做的澈底,等我什麼事都辦妥當了,再來答應你。」

其次,范榮春却是最不能得到嘉麗歡喜的一個:事實上他那副尊容,就够嘉麗討厭的了,他常常死纏着她,有時 在公寓裏等她,一等就等個大半天。

「好不容易給我等着了。」范榮春看見嘉麗固來,連忙站起來,咧開了嘴,笑嘻嘻地望着她 。

「等着什麼了」嘉麗冷冷地瞥他一眼:「我還有興緻來陪你不成?」

「呃,不不,我是說好不容易給我等着一個機會,能够跟你談談,能够再送你一點禮

。」

「我要的東西,你難道不知道?」嘉麗取烟吸。

范榮春已經懂得她的意思 了;「那末,一萬塊够不够?等會兒我就開支票,現在先陪我去吃飯,吃完飯跳舞,然後再送你回來,今天晚上,應該是我的了。」

嘉麗沉思了一下,表示同意,吩咐女僕道:「小娟,我不見客。」

天啊;就在這個時候,我又去找嘉麗了,小娟見我來,當然 不開門,且說:「小姐不在家。」我問小娟她什麽時候回來,她說不知道。我機警地應付着,又問:「好像她的車子在門口。」小娟辯正道:「她坐別人的車子出去的。」

我知道這其中一定有內幕,我簡直怒不可遏,於是,我立刻去找羅黛茜,她睡在床上看畫報, 狀至穢褻,她見我來,已明白幾分,我說:「羅小姐,今天您見過嘉麗嗎?」

「見到過……她好像出去了。」

我咆哮着:「她在家,不過……羅小姐,你借我一張紙,我想冩一封信給她,並且請你馬上替我交給她。」

嘉麗看了我的信,寧願犠牲一萬 鈔票,竟肯投到我懷裏來,眞是大出意外,我那封信,有點像一柄匕首:

「我嘗了閉門羹,我明白了,我太窮,不能滿足你。可 是,我却不甘忍受汚辱!」

她爲了我,就叫羅黛茜應付范榮春,借題臨時有事必須出去片刻,回頭再陪他吃飯。

我終於見着她了,我取出項鍊,說:

「我送這件禮物給你,你也許看不上眼。」孟嘉麗瞪着杏眼?把信擲向我:「我看不上眼的,不是這 個,是這個!」

我們雖然爭吵了一回,最後却又好起來。,

「你給我的字條,使我多傷心?剛才我很生氣,想跟你說,原來你也不過是一個平常的情人,那末你就跟別人一樣,拿錢給我,別的什麼都不行!」嘉麗滿面淚痕,坐在沙發上,斷續地說:「可是我沒有那麼做,我第一次投降了,不是對你投降,是對我自己的心投降,我要做給你看,我不是一個下賤的女人。」

我走近她,情 不自禁地跪下來握住她的手,說:「原諒我吧!」她吻着我的前額。「我原諒你已是第三次了。」

那晚上,我痛苦地睡在床上, 滿心不安地把往事追溯着,我一層層推想,我感到一切都是我不好,她是愛我的,她說她願意祗和我兩人到鄕下去住,拋棄她短時間的賣笑生活,獻給我純潔的愛情,我本沒有資格能愛上她,財力不能負担她,我也不曾給她錢,沒有責備她的權利,就是供給物質的范榮春和馮秉之,也沒有在她面前評議她一句,她給我兩晚的愛情,却換到我無禮的譏笑。她原有她的難處,爲什麼我偏不信任她?偏要像范榮春一樣妒忌,我實在太愚蠢了!

不久,我就和嘉麗到鄕間去居住了。

那兒確有淸秀的風景,可以一暢胸襟。我陪着那可愛的嘉麗,竟忘了一切的一切,日光照耀着我的情婦,好像照耀着我純潔的未婚妻,她嫵媚的眉眼,動人的睜閤着,她穿着白衣衫,枕在我的臂彎裏,在皎耀閃燦的星光下面,低吟着柳宗元的詩句,遠遠的城市,在繼續着煩囂的生涯,我們却在美滿的愛情中,絲毫不受到纖塵的沾染。

這就是一天烈日穿過叢林綠葉的間隙送到我身上來的夢境,我們的遊棹停在孤島上,我神往於無限的希望。但嘉麗却時常 傷心流淚,我問她爲什麼悲傷?她答道:「親愛的亞蒙,我們的愛超越於尋常的人了,我恐怕你將來會痛悔,使我重墮風塵,你想我如果再回復舊時的生涯,我將不堪設想,亞蒙,你永不會離開我嗎?」

「我永不離開你,我對你起誓。」然而,好景不常,有一天, 馮秉之趕來鄕下,他發現我和嘉麗原是同住在一起,就立刻翻臉,頭也不回地氣走了。嘉麗却毫不在乎,對羅黛茜說:「頂多不許我再住在這兒,要搬就搬。」

最使我傷心的是,我發現嘉麗的首飾,逐漸少了,羅黛茜在我窮詰下,說明了眞像。

「鑽石戒指是我賣掉的。」羅黛茜說。

「皮大衣呢?」我問。

「也賣了!」

「汽車呢?」

「押了。」

「還有那 些首飾呢?」

「當了,」

「誰替她賣,誰替她當的?」

「我,」

「爲什麽不吿訴我?」我似乎急得發瘋。

「她不許我吿訴你,她也不願意用你的錢,」

「可是——」

「可是她需要錢,范榮春早就斷了,馮秉之也不再來 了,你們要過日子,她又有許多債要還。」羅黛茜像放連珠炮似的一口氣說下去:「十幾萬欠債壓在她身上,你都不知道,你以爲你們兩 口子要好,撇開了所有的朋友在鄕下過着做夢的日子,就可以什麼都不管了?做人,可沒有這麼容易,杜先生,你也活在這個世界上,難道眞不明白?嘉麗眞心對你好,她不做對不起你的事,我勸她別那麽儍,她什麽也不聽。我看見她一樣一樣東西賣了,當了。我很替她難過,可是她不聽我的話,她說,她不能欺騙你,因爲她愛你。我們這種女人,聽見愛情兩個字就覺得好笑,餓了不能吃,冷了不能穿,並且又不能抵付欠債——」羅黛茜的話,眞是一字一針剌在我心上,我覺得天在旋轉,地球彷彿要爆裂,我禁不住痛哭起來。

後來 ,我又當面去問嘉麗,她泰然的說:

「我雖然是個妓女,但我還是有骨氣的女人。我愛你,該犧牲我自己,如果要你化錢,這愛 情與賣笑有什麼兩樣呢?况且沒有皮大衣、鑽石戒指,根本算不了什麼,我唯一希望的,就是你不要移情別注,」她的話,我感動得流下淚來。我緊握她的手,回答說:「親愛的,我明白,但我心裏很難過。」

「爲什麼要難過呢?你以爲我是驕奢成性的女子嗎?我 並不怕苦,我對於一切都滿足了。」

於是,她快活地哼着一隻歌曲「你與我」:——

「別問我,已往歲月,幾許荒唐

別問我,多少個春天已經埋葬。

我問你,舊時夢已殘,舊時花已謝

嫩枝兒幾時爲我重放?

我要等待早晨的太陽

我要守住黃昏的月亮

朝朝暮暮照在窗口上

窗口上有你與我

你與我,人影兒成雙

⋯⋯⋯⋯⋯⋯」

我 的父親爲了夏琳和我的婚事,竟跑來鄕下訪嘉麗,他用種種方法說服她,希望她離開我,甚至願意出兩萬元給嘉麗,同時還强迪她寫個字據,以昭愼重。

嘉麗是受不住這打擊的,她傷心透了,她說:

「杜老先生,你以爲我的心就是兩萬塊錢可以賣到的嗎?亞蒙對於我,比全世界的金銀財寶更貴重,我已經失掉了他,我還要兩萬塊錢幹什麼?」

第二天,嘉麗眞的離開這地方了。

我走進靜靜的一個死寂的屋裏,床上空着,滿屋子再也找不到嘉麗的影子了。那時,我幾乎耍發狂,我在她的梳粧間;發現她留下的一封信:

「亞蒙:當你讀封信的時候,我已經做了別人的情婦了,我們之間,一刀兩斷。朋友,你快回到你父親的身邊去吧,去接近 你的未婚妻吧,天倫的快樂,可以減少你的痛苦,至於我——被棄的可憐虫,會受一時的雨露之恩,我永遠留在我生命上幸福的片刻,我的生命和希,離毁滅的時期不遠了。」

這一個打擊,巳把我整個靈魂攫去了,我的心在躍着,血在沸騰着,像一個瘋人,像一個 强盜。

我失去嘉麗之後,則沉緬於酒杯中。

有一天,我到夜總會去,我的朋友梁敏尙興緻勃勃地跳着舞,我却獨個兒在喝酒。

嘉麗已經發現我了,她正與范榮春在跳舞,立卽引起她無限感慨,她自動要求登台唱一曲,以遺煩悶。

樂隊領班上前報吿:「我吿訴大家一個驚人消息,大名鼎鼎的茶花女孟嘉麗小姐,客串一支歌舞瘋狂。」

「別問我,對誰歡笑,對誰歌唱

別問我,多少個良宵盡情放蕩

我問你,今朝有酒醉,不醉更何待

再把那杯兒斟上,滿滿斟上

我要忘記昨天的迷 惘

我要留住今夜的荒唐

⋯⋯⋯⋯⋯⋯」

我恨嘉麗又跟范榮春在一起,我到公寓找她,我用最難堪的話來刺激她,我不知 爲何想報復?想磨折一個可憐的女入!也許這是愛之太深罷。

嘉麗病了,催債的人全都到了,要是再沒有錢去解决,只好封房子 了。嘉麗只得將僅有的首飾統統交給羅黛茜,要她變賣去應付債主。黛茜也曾爲她到馮秉之處,希望他能給她絜點忙,可是馮老頭兒拒絕了。

我從黛茜那裏,知道嘉麗病重的消患,我帶了錢去看她,她却不要我的錢,只是說:

「亞蒙,我沒有錯對你呀,你爲什麼——」

「沒有嗎?」我苦笑地反問。

「我迫於環境小能不做,我求你一件事,請你釋放

你給我難堪的手段, 請你可憐我吧,你這樣髙尙的人物,也不該報復一個多愁多病的弱女子!你握握我的手看,還在發燙呢。」

次日,我再去看她的 時候,她已奄奄一息,這時我彷彿淸醒了,我伏在她枕邊,叫喊着:「嘉麗,嘉麗,現在我什麼都明白了,你並沒有錯!是我錯怪了你!」

嘉麗終於死了,她的死,在我,永遠是一種懺悔!

無限的悽傷,充塞在我胸中。她死了,我的一切也跟着消失了,我雖生猶死,我將何以度此空虛的生涯呢?天啊!

下面是本片男主角杜亞蒙的自述:——

有一天,我到一間花店去買花,其實我倒不會想到要買那一種花?花店的老婦,却笑着說:「送人嗎?也有很多種,譬如說,老的,小的,情人,病人……」

這時,我才 四處望了一回,我看見有一束白顏色的茶花,非常淸雅,於是對老婦說:「我要茶花,插在花瓶裏的。」我指着一束鮮明的茶花說:「這一束茶花多少錢?」

「喔,對不住,這是人家定了的。」

「那末,另外拿一打一樣的。」

老婦微笑了一下:「茶 花可沒有了,最近很少,每天就送這一點來。」

「這奇怪了,好幾家花店都說沒有,有了,就說是人家定了。」

「是呀,都是孟小姐定的,姉頂歡喜茶花,我們每天要給妯送去的。」

隨後,那老婦又吿訴我:「孟小姐是鼎鼎大名的交際花,是這裏最 漂亮最時髦的女人,生活過得最闊氣也最豪華。可是,孟嘉麗小姐,又是個頂豪爽的好人,從來不把金錢放在眼裏,看我們賣花的生意淸淡,十幾塊錢的鮮花,就給好幾十。」

從這一連串的叙述中,我開始對這位交際花發生奇異的印象。

我的朋友——梁敏,在社交界很吃得開,他老早就已經認識孟嘉麗了,我央求他爲我介紹,他意味深長地笑着說:「你是不是也愛上了她?」

「怎麼 會呢!」我說,臉紅紅地,我覺得被問得很不自然。我心在志忑着,思維在盤旋着,我躭憂我會愛她,但我又不信任我會容易接受她的愛,我願挨着漫長的光陰,和重大的痛苦,從她在一個個男子身上失意以後而後得到她。

如果有人向我說,你今晚可弄到那個女子 ,但明日有人來殺死你,我寧可願意,若是再有人說,給她五百美金,你能做她的情人,我寧可痛哭一瘍,也絕不願將就的。

我 想得太遠了,到現在我還不會正式同她講話呢。一日,在嘉麗住的公寓裏,我終於見到她了。

她風雅極了,羅衫下部,兩側滿綴 着輕紗的飄襟,一方四角繡着金縷與綢花的印度披巾,圍在她的肩上,一頂新式的帽子,斜壓着她烏黑的細髮,玉腕上戴着發出金光的手錶,粉頸下垂着一條時髦的金質項鍊。

這次的會晤,我得感謝我的朋友梁敏,其次是一個三十開外的老交際花——羅黛茜,因爲 她和嘉麗的私交很好,要是沒有黛茜的領引與安排,我還是不能同嘉麗親近的。

孟嘉麗的晚裝打扮,更是富於誘惑,她對我善意 地微笑着:「眞對不起,我沒有好好招待你啊。」

「那裏那裏,你的朋友多,自然——」我吶吶地:「以前我早就聽到你的名字 :第一次是在一家花店裏,聽賣花的人說起你。」

梁敏連忙插嘴道:「那時候他就想認識你了。」

嘉麗望着我,想說什麼,却又中止了。少頃,她站起來,對她的女僕說:「宵夜預備好了沒有?」

我們被領進另一個客廳,羅黛茜見了桌上擺了許多點 心,立即笑道:「宵夜眞豐富,我餓了。」

梁敏也自語道:「我也不客氣了。」

他們的態度,敎我有些奇怪,爲什麼如此不客氣呢?孟嘉麗見我悶聲不響,呆呆地坐在那裏,就笑着說:「杜先生,你也來呀。」

「我還不餓。」

「稍爲吃一點,來喝杯酒吧。」

當我們吿辭以後,我又偸偸地回來看嘉麗,這純然是一種善意的衝動,我望見她,她彷沸感到意外:「你不是跟 羅黛茜、小梁一塊走啦?」

「我看見你喝了那末多酒,好像醉了,咳得厲害,吐了一口血,我走到門口,不放心,又回來了。」

基於一種同情,在我眼睛裏流露着憐憫的光芒,她有若觸電似的避開我的視線,我又說:「聽說你身體不好——」

她點點頭,也不看我:「我的病,醫生都己經看得不耐煩了。」

「你不能喝酒,我特地回來跟你說這句話。」

嘉麗啞然失笑:「就爲了說一句話?」

我有點害怕,低下了頭。

「過來,坐下,我們談談,多說幾句可以嗎?」

我又點點頭。「你應 該早睡早起,不要喝酒,多休息。」我一本正經地勸誡她,她却滿不在乎似的:「不然呢。」

「不然病會更厲害的。」

「病得更厲害,又怎麽呢?」

「這⋯⋯你有心事,是不是?」

她搖搖頭:「心事?心裏沒事,空着也許比有更難受。」

「我,我不明白。」

「我也並不要你明白。」

她的詞鋒,雖然尖銳,却使我感到興趣,我笑了一笑,又說:「你說話很 神秘,自從我知道你是怎末樣的一個人,見過了你,我很想找個機會勸勸你,你過着這樣的日子,明明是慢性自殺。」

「有家, 有親人,有知心朋友,才需要調養身體,我們這種人——」她自嘲地搖着頭:「一天撐不住這個塲面,就沒人理睐了,我前些時候病倒幾個月,一個人也不來看我!」嘉麗越說越傷心,但她終是忍住了眼淚。

不久,我吿退了,我在回家的路途中,想像着今天的一情 一節,我對這位未來的情婦,印象太深切了,我不能忘却,我相信她也爲我顚倒。但是我又看到另一方面,嘉麗待人的情義,是隨著季候轉變的。

梁敏曾吿訴我,有一個有錢的商人范榮春,爲她化掉不少鈔票,可是她待他毫無情義,有時罵他,有時譏笑他,有時連 多坐一會的時間都不容許。

可是,嘉麗對我的情意,似乎超過范榮春多多。

我胡思亂想,一夜不能入睡。

我的精 神錯亂了,有時我覺得,我的精神財產還不够佔有她,有時我感到佔有她我是光榮的,可是,若照范榮春的情形看來,嘉麗是個恩情若露的人,終有一天,我也會同范榮春一樣被她擯棄的。

日子多過一天,我是更熱切希望佔有她一天,我的佔有,也許和范榮春之流 有分別,我是靈魂和肉體同時渴望獲得她,而不是買賣、交易。我近來連夏琳小姐的約會都懶得去參加了,她是銀行家的女兒,她也是我的未婚妻。我的朋友梁敏感到我已瘋狂,但他却沒法阻止我的熱切期待於嘉麗的愛情。我吩咐我的工人,要是夏琳小姐有電話來,就說我有事出去了,因爲嘉麗約我晚上相見。當我趕到她公寓時,妯竟要出去了。我追上一步:「孟小姐,我是來拜訪你的,你約我今天晚上……」

「是嗎?我倒忘了。」她淡淡一笑。

嘉麗折回公寓,我茫然隨入。

不久,就有好幾個客人來看她,她都一一 回絕了。

可是,范榮春却嘻皮笑臉地不願走,這可激怒了嘉麗:「你到底要什麼?別再囉嗦,你另外打主意去吧,現在我再說一 遍,乖乖的走吧。」奇怪,范榮春也沒有一點法子,祗是在心裏不愉快罷了。

范榮春走後,嘉麗仍在喋喋不休地罵道:「他們給 我錢,以爲就是對得起我了,可是他們拿去的,比他們給我的多得多,我的靑春,我的身體,我的幸幅,就這末給他們糟塌,永遠也拿不回來了!」

嘉麗洗過澡後,好像溫柔得多,她回到臥房,躺在床上,吸着烟:「你許我躺在床上嗎?」

「不但許你,而且勸你早睡,」我說。

「來,坐在我旁邊,我們談談吧。」嘉麗彈了彈烟灰。用一種懇切的聲調向我說:「昨天你跟我說,知请我 病了,恨不得天天來看我,陪我,可是眞話?」

「當然是眞的。」我說。

「你肯每天陪着我?」

我點點頭。此時 ,我的呼吸有些迫促,我的心裏被那難以抗禦的情慾所迷惑,我沉醉了,我的舌頭也僵結了。

她似乎還不信任:「你願整天陪着 我?」

「祗要——」我囁嚅地說:「你不討厭我。」

「如果是眞的,這爲什麼呢?」

「我也覺得奇怪,不知道爲 什麼。」

「別害怕,說呀,你愛上我了,不敢說是不是?」

「不是不敢說,我知道我總有說出來的一天,不過不是今天。」

「最好永遠不要說。」

我不明白爲什麼永遠不要說,她覺得說明白了,祗有兩種結果;或是她拒絕我,那樣我會恨她的,或是她接受我,那我就惹麻煩。我更不明白爲何她接受了我會惹麻煩。她解釋道:「我的脾氣壞透了,我最開心的時候也還是傷心的, 我是肺病很重的人,我每個月要化兩萬多瑰錢,我這湩人,對一個像你這樣的年靑人,可是一件麻煩東西。」

這天晚上,她就全 部獻給了我,我記得她會吩咐女僕;「明天五時前,不要讓人進來。」

熹微的晨光,柔和地透入窗帷來,時鐘温存地打了五下,嘉麗睡態惺忪似的對我說:「 請原諒我,我的乾爸爸馮秉之每天早晨要來,甚而等我淸醒,所以你現在該走了。」

我抱着嘉麗的頭,細長的柔髮披拂在枕頭上 ,我吻着她,問道:「幾時再見?」

「我會通知你,如果你絕對聽我的話。」

我臨走的時候,相依偎抱了她片刻。

我在沉靜中走着,思維隨我脚步的移動開始逐漸盤絞,我歆羨我的命運和幸福,我因得到一個交際花的眞情而興奮,因爲交際花不容易 對人發生眞情的,她的靈魂已被肉體所摧殘,心神已被感官所破壞,她們不懂得墮落是什麼,也不懂得怎樣過她們的人生。人家對她們所運用的手段和甜蜜的說詞,在人家未說之前,她們都巳明白,她們肉體上的一切,什麼都可以出賣,她們重視金錢,比少女重視貞操還厲害,她們還俱備本能的一種風情,以風情去安慰那些不幸的男人,好像放印子錢的,剝削了成千人們的血利,在某一個動機上慷慨借給快要餓死的可憐虫,不追收據,不計利息,以爲這樣可以贖回他的罪過,那些交際花的賣弄風情,還不是大同小異嗎?

我有機會再 認識嘉麗的一羣追逐者,我對她的乾爸馮秉之有着說不出的反感與厭惡,他的虛僞,假慈悲,實在令人作嘔,我不知道嘉麗是否相信他的話?有一次,馮秉之來了,他坐在嘉麗的左邊,非常小心,非常關懐地對她說:「嘉麗,我約你吃午飯,要試試你中午是不是能够起來?你要能够天天這樣早起,澈底改變生活就好了。」接着,馮秉之絮絮地說:

「嘉麗,搬到鄕下去休養怎麼樣?我已經給你預備了 一幢小洋房,一切日常開支都由我負責。」

嘉麗欣悅地回答他:「我當然也想過過淸靜的日子,可是——」

「可是怎麼樣?」

嘉麗正想坦誠地吿訴他,他却馬上接着說下去:「這裏的朋友摔不開嗎?嘉麗,你這麼聰明的人,爲什麼這樣糊塗?我再三 要你離閧他們,不要理這些人,是爲你好。」

「我知道。」嘉麗微笑地點着頭。

馮秉之裝出萬分同情的模樣:「聽我的話,有什麽做不到的,難道那些男人盯着你,眞要把你盯死不成?問題在你自己。」

「那末,譲我試試看。」

「試試可不成。」馮秉之沉下了臉,裝着嚴厲的表情:|「一個人做事就要做的澈底,嘉麗,要是你還迷戀這種生活,我可不答應。」

孟嘉麗不置可否的望着他,苦笑了一下,說:

「爸爸,你只知其一,不知其二,我何嘗是迷戀現在這種生活?我也有我的難處,你對我够 好了,爲了我,你已經是很重的負担。可是我還有別的債務,我自己去想法子,就像你說的,做事要做的澈底,等我什麼事都辦妥當了,再來答應你。」

其次,范榮春却是最不能得到嘉麗歡喜的一個:事實上他那副尊容,就够嘉麗討厭的了,他常常死纏着她,有時 在公寓裏等她,一等就等個大半天。

「好不容易給我等着了。」范榮春看見嘉麗固來,連忙站起來,咧開了嘴,笑嘻嘻地望着她 。

「等着什麼了」嘉麗冷冷地瞥他一眼:「我還有興緻來陪你不成?」

「呃,不不,我是說好不容易給我等着一個機會,能够跟你談談,能够再送你一點禮

。」

「我要的東西,你難道不知道?」嘉麗取烟吸。

范榮春已經懂得她的意思 了;「那末,一萬塊够不够?等會兒我就開支票,現在先陪我去吃飯,吃完飯跳舞,然後再送你回來,今天晚上,應該是我的了。」

嘉麗沉思了一下,表示同意,吩咐女僕道:「小娟,我不見客。」

天啊;就在這個時候,我又去找嘉麗了,小娟見我來,當然 不開門,且說:「小姐不在家。」我問小娟她什麽時候回來,她說不知道。我機警地應付着,又問:「好像她的車子在門口。」小娟辯正道:「她坐別人的車子出去的。」

我知道這其中一定有內幕,我簡直怒不可遏,於是,我立刻去找羅黛茜,她睡在床上看畫報, 狀至穢褻,她見我來,已明白幾分,我說:「羅小姐,今天您見過嘉麗嗎?」

「見到過……她好像出去了。」

我咆哮着:「她在家,不過……羅小姐,你借我一張紙,我想冩一封信給她,並且請你馬上替我交給她。」

嘉麗看了我的信,寧願犠牲一萬 鈔票,竟肯投到我懷裏來,眞是大出意外,我那封信,有點像一柄匕首:

「我嘗了閉門羹,我明白了,我太窮,不能滿足你。可 是,我却不甘忍受汚辱!」

她爲了我,就叫羅黛茜應付范榮春,借題臨時有事必須出去片刻,回頭再陪他吃飯。

我終於見着她了,我取出項鍊,說:

「我送這件禮物給你,你也許看不上眼。」孟嘉麗瞪着杏眼?把信擲向我:「我看不上眼的,不是這 個,是這個!」

我們雖然爭吵了一回,最後却又好起來。,

「你給我的字條,使我多傷心?剛才我很生氣,想跟你說,原來你也不過是一個平常的情人,那末你就跟別人一樣,拿錢給我,別的什麼都不行!」嘉麗滿面淚痕,坐在沙發上,斷續地說:「可是我沒有那麼做,我第一次投降了,不是對你投降,是對我自己的心投降,我要做給你看,我不是一個下賤的女人。」

我走近她,情 不自禁地跪下來握住她的手,說:「原諒我吧!」她吻着我的前額。「我原諒你已是第三次了。」

那晚上,我痛苦地睡在床上, 滿心不安地把往事追溯着,我一層層推想,我感到一切都是我不好,她是愛我的,她說她願意祗和我兩人到鄕下去住,拋棄她短時間的賣笑生活,獻給我純潔的愛情,我本沒有資格能愛上她,財力不能負担她,我也不曾給她錢,沒有責備她的權利,就是供給物質的范榮春和馮秉之,也沒有在她面前評議她一句,她給我兩晚的愛情,却換到我無禮的譏笑。她原有她的難處,爲什麼我偏不信任她?偏要像范榮春一樣妒忌,我實在太愚蠢了!

不久,我就和嘉麗到鄕間去居住了。

那兒確有淸秀的風景,可以一暢胸襟。我陪着那可愛的嘉麗,竟忘了一切的一切,日光照耀着我的情婦,好像照耀着我純潔的未婚妻,她嫵媚的眉眼,動人的睜閤着,她穿着白衣衫,枕在我的臂彎裏,在皎耀閃燦的星光下面,低吟着柳宗元的詩句,遠遠的城市,在繼續着煩囂的生涯,我們却在美滿的愛情中,絲毫不受到纖塵的沾染。

這就是一天烈日穿過叢林綠葉的間隙送到我身上來的夢境,我們的遊棹停在孤島上,我神往於無限的希望。但嘉麗却時常 傷心流淚,我問她爲什麼悲傷?她答道:「親愛的亞蒙,我們的愛超越於尋常的人了,我恐怕你將來會痛悔,使我重墮風塵,你想我如果再回復舊時的生涯,我將不堪設想,亞蒙,你永不會離開我嗎?」

「我永不離開你,我對你起誓。」然而,好景不常,有一天, 馮秉之趕來鄕下,他發現我和嘉麗原是同住在一起,就立刻翻臉,頭也不回地氣走了。嘉麗却毫不在乎,對羅黛茜說:「頂多不許我再住在這兒,要搬就搬。」

最使我傷心的是,我發現嘉麗的首飾,逐漸少了,羅黛茜在我窮詰下,說明了眞像。

「鑽石戒指是我賣掉的。」羅黛茜說。

「皮大衣呢?」我問。

「也賣了!」

「汽車呢?」

「押了。」

「還有那 些首飾呢?」

「當了,」

「誰替她賣,誰替她當的?」

「我,」

「爲什麽不吿訴我?」我似乎急得發瘋。

「她不許我吿訴你,她也不願意用你的錢,」

「可是——」

「可是她需要錢,范榮春早就斷了,馮秉之也不再來 了,你們要過日子,她又有許多債要還。」羅黛茜像放連珠炮似的一口氣說下去:「十幾萬欠債壓在她身上,你都不知道,你以爲你們兩 口子要好,撇開了所有的朋友在鄕下過着做夢的日子,就可以什麼都不管了?做人,可沒有這麼容易,杜先生,你也活在這個世界上,難道眞不明白?嘉麗眞心對你好,她不做對不起你的事,我勸她別那麽儍,她什麽也不聽。我看見她一樣一樣東西賣了,當了。我很替她難過,可是她不聽我的話,她說,她不能欺騙你,因爲她愛你。我們這種女人,聽見愛情兩個字就覺得好笑,餓了不能吃,冷了不能穿,並且又不能抵付欠債——」羅黛茜的話,眞是一字一針剌在我心上,我覺得天在旋轉,地球彷彿要爆裂,我禁不住痛哭起來。

後來 ,我又當面去問嘉麗,她泰然的說:

「我雖然是個妓女,但我還是有骨氣的女人。我愛你,該犧牲我自己,如果要你化錢,這愛 情與賣笑有什麼兩樣呢?况且沒有皮大衣、鑽石戒指,根本算不了什麼,我唯一希望的,就是你不要移情別注,」她的話,我感動得流下淚來。我緊握她的手,回答說:「親愛的,我明白,但我心裏很難過。」

「爲什麼要難過呢?你以爲我是驕奢成性的女子嗎?我 並不怕苦,我對於一切都滿足了。」

於是,她快活地哼着一隻歌曲「你與我」:——

「別問我,已往歲月,幾許荒唐

別問我,多少個春天已經埋葬。

我問你,舊時夢已殘,舊時花已謝

嫩枝兒幾時爲我重放?

我要等待早晨的太陽

我要守住黃昏的月亮

朝朝暮暮照在窗口上

窗口上有你與我

你與我,人影兒成雙

⋯⋯⋯⋯⋯⋯」

我 的父親爲了夏琳和我的婚事,竟跑來鄕下訪嘉麗,他用種種方法說服她,希望她離開我,甚至願意出兩萬元給嘉麗,同時還强迪她寫個字據,以昭愼重。

嘉麗是受不住這打擊的,她傷心透了,她說:

「杜老先生,你以爲我的心就是兩萬塊錢可以賣到的嗎?亞蒙對於我,比全世界的金銀財寶更貴重,我已經失掉了他,我還要兩萬塊錢幹什麼?」

第二天,嘉麗眞的離開這地方了。

我走進靜靜的一個死寂的屋裏,床上空着,滿屋子再也找不到嘉麗的影子了。那時,我幾乎耍發狂,我在她的梳粧間;發現她留下的一封信:

「亞蒙:當你讀封信的時候,我已經做了別人的情婦了,我們之間,一刀兩斷。朋友,你快回到你父親的身邊去吧,去接近 你的未婚妻吧,天倫的快樂,可以減少你的痛苦,至於我——被棄的可憐虫,會受一時的雨露之恩,我永遠留在我生命上幸福的片刻,我的生命和希,離毁滅的時期不遠了。」

這一個打擊,巳把我整個靈魂攫去了,我的心在躍着,血在沸騰着,像一個瘋人,像一個 强盜。

我失去嘉麗之後,則沉緬於酒杯中。

有一天,我到夜總會去,我的朋友梁敏尙興緻勃勃地跳着舞,我却獨個兒在喝酒。

嘉麗已經發現我了,她正與范榮春在跳舞,立卽引起她無限感慨,她自動要求登台唱一曲,以遺煩悶。

樂隊領班上前報吿:「我吿訴大家一個驚人消息,大名鼎鼎的茶花女孟嘉麗小姐,客串一支歌舞瘋狂。」

「別問我,對誰歡笑,對誰歌唱

別問我,多少個良宵盡情放蕩

我問你,今朝有酒醉,不醉更何待

再把那杯兒斟上,滿滿斟上

我要忘記昨天的迷 惘

我要留住今夜的荒唐

⋯⋯⋯⋯⋯⋯」

我恨嘉麗又跟范榮春在一起,我到公寓找她,我用最難堪的話來刺激她,我不知 爲何想報復?想磨折一個可憐的女入!也許這是愛之太深罷。

嘉麗病了,催債的人全都到了,要是再沒有錢去解决,只好封房子 了。嘉麗只得將僅有的首飾統統交給羅黛茜,要她變賣去應付債主。黛茜也曾爲她到馮秉之處,希望他能給她絜點忙,可是馮老頭兒拒絕了。

我從黛茜那裏,知道嘉麗病重的消患,我帶了錢去看她,她却不要我的錢,只是說:

「亞蒙,我沒有錯對你呀,你爲什麼——」

「沒有嗎?」我苦笑地反問。

「我迫於環境小能不做,我求你一件事,請你釋放

你給我難堪的手段, 請你可憐我吧,你這樣髙尙的人物,也不該報復一個多愁多病的弱女子!你握握我的手看,還在發燙呢。」

次日,我再去看她的 時候,她已奄奄一息,這時我彷彿淸醒了,我伏在她枕邊,叫喊着:「嘉麗,嘉麗,現在我什麼都明白了,你並沒有錯!是我錯怪了你!」

嘉麗終於死了,她的死,在我,永遠是一種懺悔!

無限的悽傷,充塞在我胸中。她死了,我的一切也跟着消失了,我雖生猶死,我將何以度此空虛的生涯呢?天啊!