談談「兒女情深」的編、導、演三方面綜合的價値

「兒女情深」是一部意味深長的悲劇。主要的指出是「親情」,這是天眞無邪的,從人性中流露出來的純潔無私的感情。「天下無不是的父母」,做父母的人,其愛護子女之心,可說是無微不至。「兒女情深」就是以一個養女爲主要題材,一方面寫她的生身父親對於女兒的舐犢之情,一方面又寫她的養父養母對於親手撫育了二十年的孩子,一種慈祥的愛念。在編劇上,作者取得了一個好的藍本,根據這個藍本把它中國化,就生動的透過民族性的語言,介紹到觀衆的面前,它的最大成功處,是對白的動人,深刻而流利。其精彩的地方,莫過於靑蘭與立民的對話;靑蘭與靑梅的對話;小茉莉與司徒夫人的對話,無不把一個劇中人的身份,活活的躍然於紙上。導演把握了這一點,再加以活潑的運用,於是畫面上的情景,就比較紙面上的文字尤爲感動人了。至於演員方面,石庵的演技爐火純靑,使一個演員深入地形象化了;小萍的小茉莉很出色;王淸河的福慶,也能表現一個做父親的心情出來;鷺紅、黃英是片中的主角,他們都能很切實的把握住了人物的堅强個性;小玲的靑芝,其可愛處猶如西片「蘭閨玉女」中最小的一個妹妹那樣可人。總說起來,這部片在編、導、演三方面,都有引人入勝的地方。

•秋波•

兒女情深

•電影小說•

一

司徒陽院長有三個女兒,大女兒名叫靑梅,二女兒名叫靑蘭,三女兒名叫靑芝,這三個女兒都是司徒院長的掌上珠。靑梅已經長到雙十年華,出落得和水葱似兒的,這天正是靑梅的誕辰,家中早爲這個塲面佈置得堂皇富麗,司徒太太指揮着男女僕役裝飾禮堂,外面傳來了汽車喇叭聲,原來這三個女兒手抱着鮮花紙盒,一齊囘家了。

母親看到大女兒靑梅手中拿着很多東西,二女兒靑蘭只拿着一束鮮花,便說:「瞧你,也不幫姐姐多拿些東西!」

靑芝舉起手中的包包盒盒:「媽,你瞧我,幫大姐拿多少,二姐就是不動手。」

「你能幹!」母親獎勵着靑芝,又對靑梅說:「瞧你爸爸送給你的生日蛋糕。」

靑梅高興地打開蛋糕盒,一座三層的雕花奶油蛋糕,上面還插着二十枝小蠟燭。

靑蘭一披嘴:「爸爸送給我的生日蛋糕,還沒有姐姐的一半大呢!」

母親笑着說:「你什麽都要跟姐姐比,姐姐考了醫學院的第一名,你呢?怎麽不比了?」

「二姐也不錯呀!」靑芝天眞的說:「她考第十六名。他班上一共有十七個學生。」

靑蘭氣得臉發靑,很想打她一巴掌,靑芝看事不對,腿一滑,溜走了。

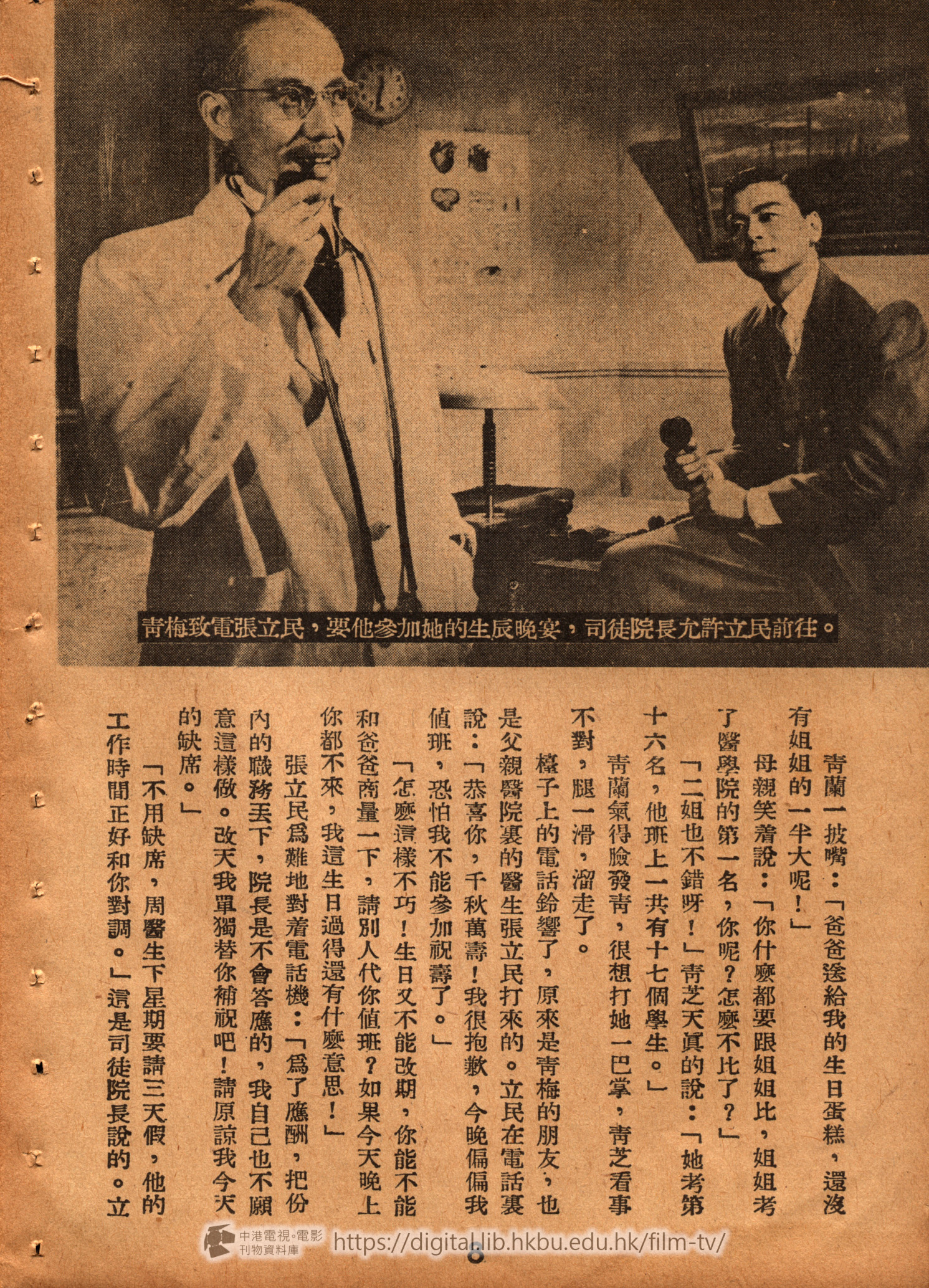

檯子上的電話鈴響了,原來是靑梅的朋友,也是父親醫院裏的醫生張立民打來的。立民在電話裏說:「恭喜你,千秋萬壽!我很抱歉,今晚偏偏我値班,恐怕我不能參加祝壽了。」

「怎麽這樣不巧!生日又不能改期,你能不能和爸爸商量一下,請別人代你値班?如果今天晚上你都不來,我這生日過得還有什麼意思!」

張立民爲難地對着電話機:「爲了應酬,把份內的職務丟下,院長是不會答應的,我自己也不願意這樣做。改天我單獨替你補祝吧!請原諒我今天的缺席。」

「不用缺席,周醫生下星期要請三天假,他的工作時間正好和你對調。」這是司徒院長說的。立民喜出望外,連忙稱謝,並興奮的對着電話機說:「靑梅,我吿訴你,我今晚一定來!」

「別掛斷!」院長從立民手中取了電話機:「靑梅,你叫車子開出來,我就囘家……你用不着謝我的蛋糕,你應該謝謝我替你請來了一個你最歡迎的……」院長笑着看了看立民,立民不好意思的低下頭來。院長繼續的對電話機說:「還有一個好消息,你在校的總平均分數是第一名,所以我決定送你出國留學。將來,希望你和立民就是這間醫院的主人。」

二

在司徒院長私宅的花園裏,綴着各式各樣的彩燈、花球。立民送給靑梅一件禮物,是一條金練,上面懸着紅十字,十字上有個少女的像。立民說:「這是南丁格爾,醫學界的女戰士,希望你能沿着他的足跡,爲人類忠勇的服務。」

「我一定記着你的話。這是我最寳貴最有價値的禮物。」靑梅興奮的說。可是父親含着烟斗從花架下穿過來,笑着說:「價値倒不在寶貴上,而是在意義上,懂不懂?」

靑梅羞澀地:「爸爸你……」

「你媽叫你去試晚禮服,你就去吧!」司徒院長打發女兒去後,對立民意味深長的凝視着。立民頗覺不安,惴惴的說:「靑梅有您這樣的爸爸,還有伯母那樣慈祥媽媽,眞幸福。」

院長猛的拍着立民的肩:「她最幸福的,是有你這麽一位前程遠大的好朋友!哈哈哈!」

靑梅在對着鏡子試她的晚禮服,莊嚴而華麗。靑梅滿意極了,靑蘭進來找爸爸,母親開心的問她:「蘭兒,你看媽送給你姐姐的禮服好不好?」

「給大姐的東西,媽自然要挑最好的送了!」

「不許這麽說,你有什麽地方吃了虧?」

「就是吃虧也是應該的,大姐在學校考第一,自然比我吃得開,大姐一向會討爸爸媽媽的歡喜,我……」

「蘭妹!你怎麽可以這樣說?」靑梅的臉都發靑了。

「我連說話的自由都沒有?都要受你干涉?」

「蘭兒!」母親看不下去,連忙阻止。

「哼!有什麽了不起!」靑蘭轉身就走。

靑梅大聲的喊着:「蘭妹!蘭妹!」靑蘭如飛出去了。母親很不高興,靑梅說:「媽!你別生氣,我去勸勸二妹,她就是這個脾氣。」說罷,靑梅就追出去了。僕人送上了賓客的賀禮,司徒太太要賬房一件件的登記起來。其中有一盒沒名沒姓的,盒內盛着的禮物,是一隻斑剝已舊的玉鐲,司徒太太看到這隻鐲,臉色突變,忙問:「這送禮的人呢?」

「門房說,送禮的人沒有說話,放下禮物就走了。」

「你去請院長到我房裏來!」

「是!」僕人去後,司徒太太開了櫃,取出一個錦盒,打開盒蓋,裏面也盛着一隻玉鐲,和這玉鐲是天生的一對。

司徒院長進了房,本來喜氣洋洋,一看太太臉色大變,還以爲是和靑蘭賭氣,勸慰她說:「不用理她,小孩子懂什麽!」

司徒太太撫着玉鐲的盒子:「我早就躭心有一天,梅兒會離開我們的。」

「原來是捨不得梅兒,我的好太太,愛兒女就要爲兒女的前途打算,把一個有用的孩子關在家裏當寶貝,反而蹧蹋了她,鳥兒不是關在籠子裏的,而是要在天空飛的。」

「可是,靑梅快要飛到別人的懷抱裏去了。」

「女兒總是要嫁人的,她不能跟父母過一輩子,你眞是!」

「我說靑梅快要飛到另外的父母懷抱裏去,不再要你我這個父母了,你懂不懂?」

「什麼,你說什麽?」院長突然感到意外。

「你來看!」太太打開了錦盒,裏面是一雙玉鐲,一並排的躺在絲絨的墊子上。

院長驚訝而急切的拿起玉鐲仔細觀察:「這,這,這是從什麽地方來的一隻?」

「是門房收下來的,我早就料到總有這麽一天,梅兒的父親會把她領囘去的。」

「也許……也許送鐲子的人,不一定是她的父親。」

「以前不是說過嗎?能領囘靑梅的時候,就以這玉鐲爲憑,不是他父親還有誰?」

「你不要太激動,眞相沒有查明之前,要冷靜些,千萬別讓孩子知道。」

「無論如何,我辛辛苦苦養了她二十年,一聲娘一聲媽,我從來沒有把她看成不是自己養的,現在她要走了,我……」敲門聲打斷了司徒太太的悲思,進來了靑蘭,氣冲冲的叫了聲:「爸爸!」

「我已經答應你姐姐,明天我送你一件比你姐姐更好的晚禮服。」

「我不是爲了要穿一件什麽晚禮服。」

「你的生日蛋糕比你姐姐的小是不是?你明年的生日,我送一隻比今年送你姐姐的還要大。」

「都不是,我是要問爸爸,我和大姐是不是親姊妹?」

「你聽誰說的?」父親直立起來問着靑蘭。

「誰吿訴你的?」母親混身一震,聲音都發抖了。

「沒有誰跟我說,也沒有誰吿訴我,我是自己在想,我想我和大姐一定不是親姊妹,大概我是抱來養的。」

「你胡說!」父親坐下來定一定心。

「要不然,爲什麽我什麽事都比不上大姐呢?」

「你想錯了!」母親也放了心:「媽跟爸爸對你們全是一樣的。」

「一様?爲什麽大姐出國,我就不能?」

「你大姐是大學畢業考試第一名,你高中還沒畢業,出什麽國?」父親認爲女兒太胡鬧了,很生氣。

「我不管,要出國大家一齊去,要不去都不去。」靑蘭鼓着嘴,蠻不講理的糾纏着。

「我不許你這樣胡鬧。」父親眞生氣了。

「好!看她能去得成!」靑蘭一溜烟跑了。

在門口幾乎撞倒了靑芝,靑芝進來說:「爸爸,大姐二姐都去留學,我也去!我也去!」

「好!我們一家都搬到外國住吧!」母親一把將靑芝抱起來:「你小學還沒畢業就想出洋,你這小鬼!」

三

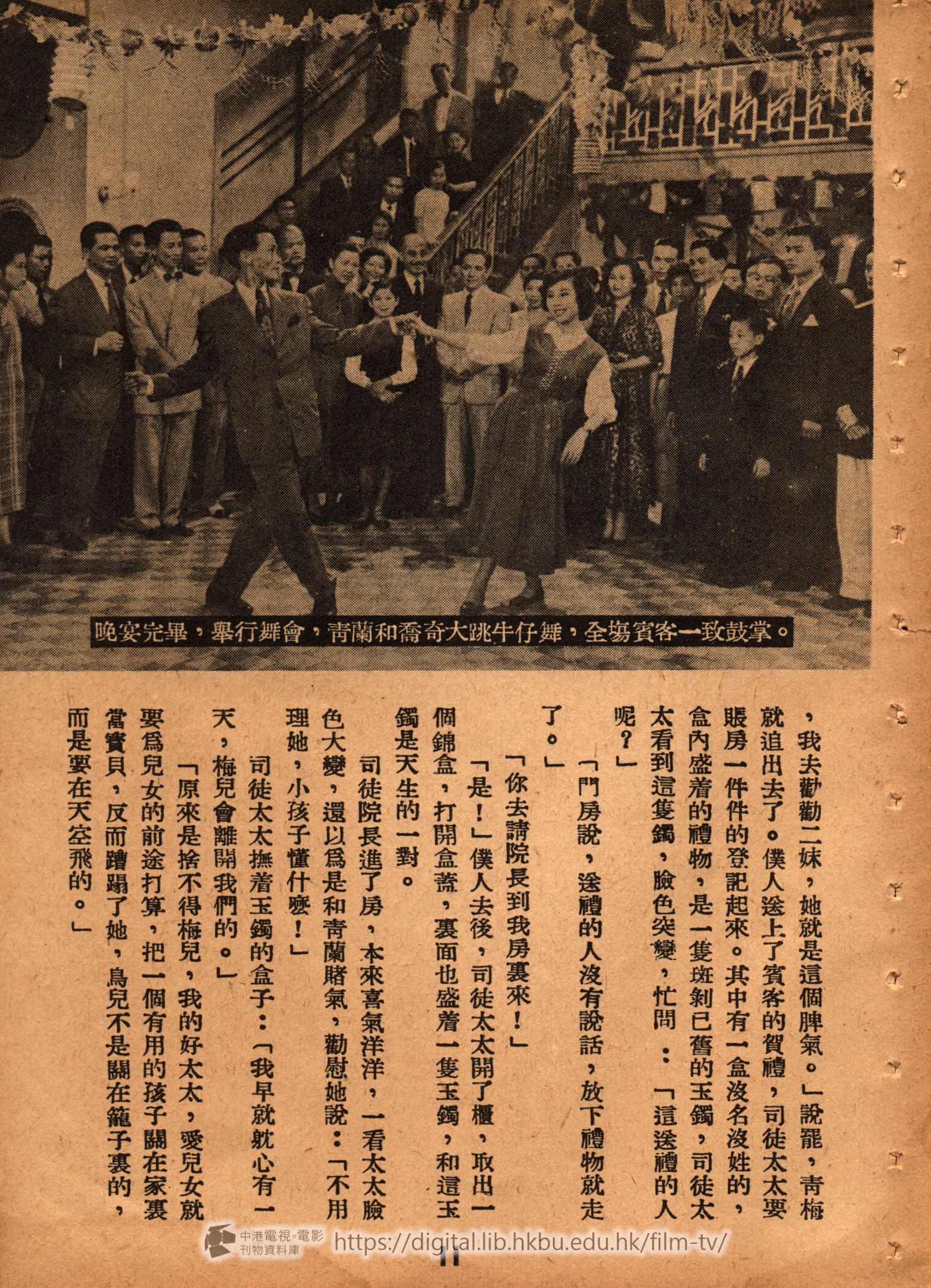

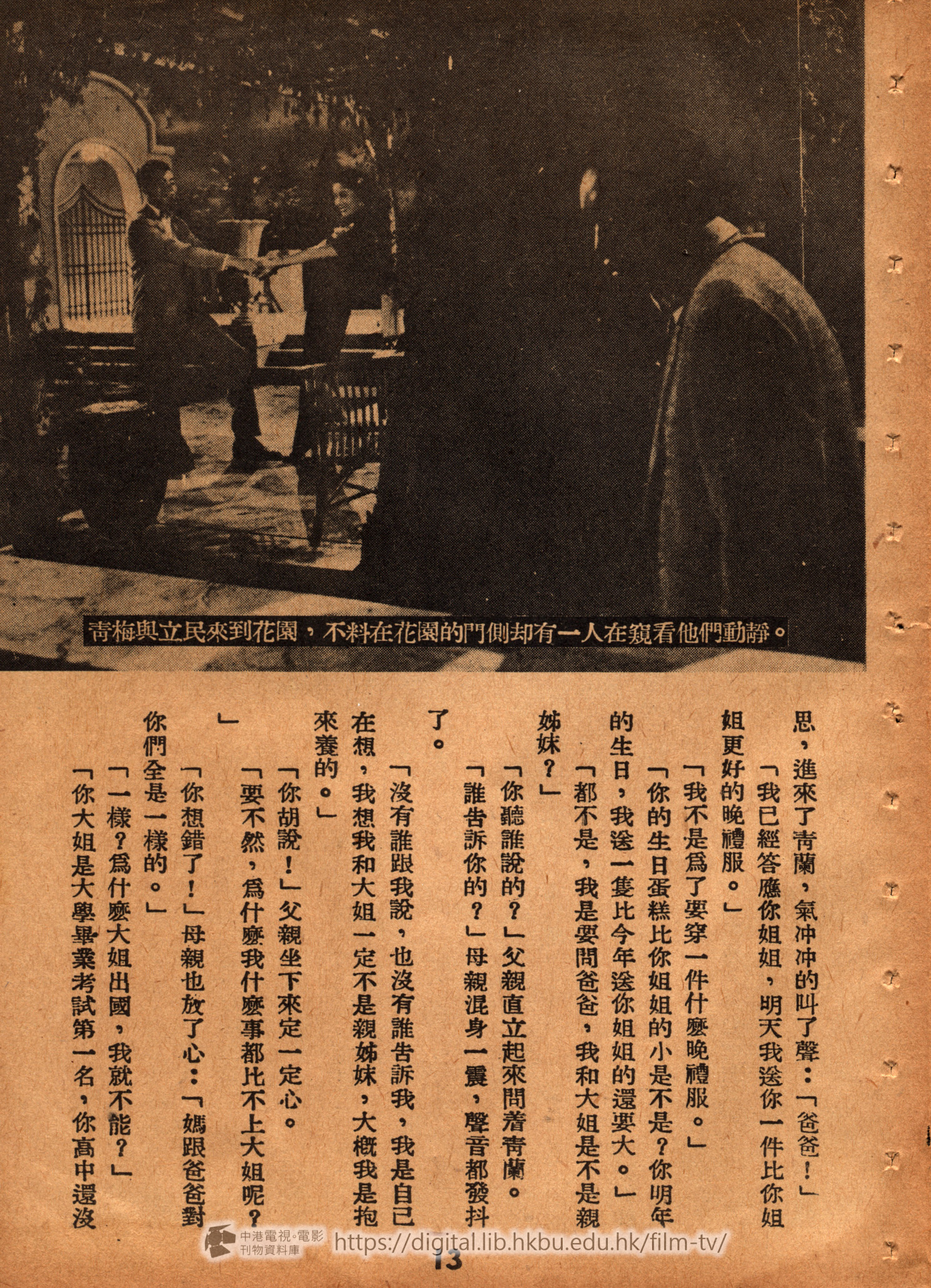

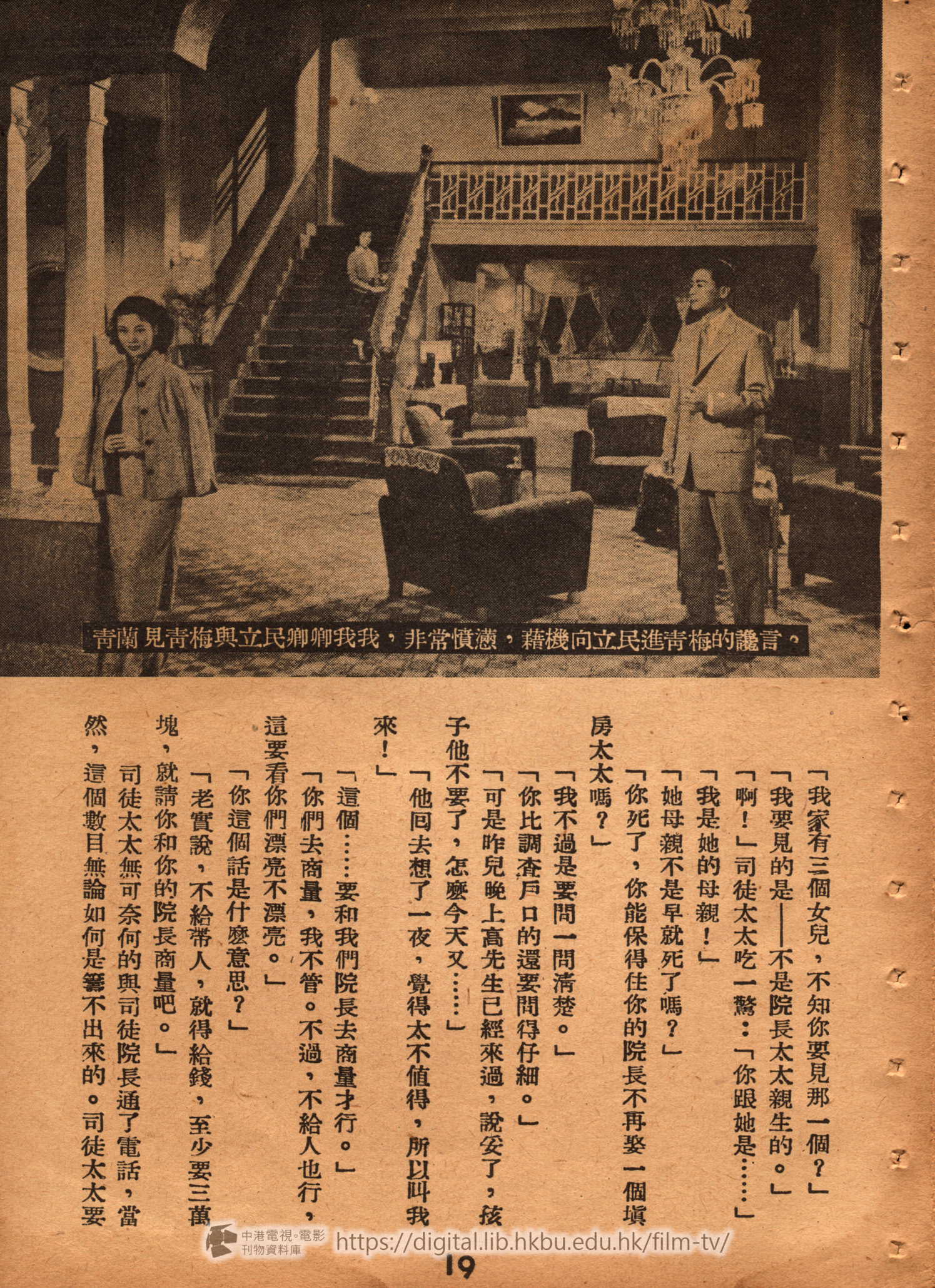

在擠滿了賓客的大廳中,靑梅像一尊白玉觀音般的被拱托着,圍繞着,她吹滅了二十個火焰的燭光,切了蛋糕分饗賓客,音樂聲配合着快樂生辰的歌,呈現了一片的和諧與活的生命之波。音樂的旋律帶動了來賓的舞步,旋轉着,旋轉着,靑梅和立民從大廳舞到了花園,兩人低聲的訴說着情懷與抱負。靑蘭看着立民與靑梅的這副親熱的神情,又美又妬,眼裏幾乎冒出火來。靑梅的朋友喬奇與淑瑜夫婦也來道賀,喬奇邀靑蘭共舞,靑蘭待欲拒絕,又不好意思,只得陪着他跳,可是她的心早就飛到花園立民的身上去了。

司徒院長周旋着客人,忽然門房送來一張紙條,院長看了紙條面色突變,走向花園,靑梅立民正在溫存着互傾積愫,見父親來了,連忙迎着。父親要他們囘到大廳應酬客入,然後踱至後園門首,只聽得側面有人叫道:「司徒先生!」他定睛一看,原來就是二十年前把靑梅交付給他的高福慶。二十年不見,老了,可是自己也老了。在襁褓中的孩子,已如花似玉的成爲少女,自己又安得不老?福慶低聲的說:「司徒先生,我送來的玉鐲,收到了沒有?」

「收到了,我很想知道你的來意。」

「很簡單,我要領囘我自己的女兒。」

「可是她始終不知道她另外還有個父親。」

「你總不能不承認這核子是我的女兒?」

「這自然不會……不過是……」

「你替我撫養了二十年,當然你也捨不得,不過我自己的女兒,我總不能不要。」

「捨不得是另外一件事,我爲孩子着想,你領囘去之後,是不是能使得她更幸福?你現在做點什麽事情?有沒有正當的職業?」

「我?………我現在………」

「何况你過去所作所爲,如果靑梅知道了,對她的自尊心受到多麽大的傷害!」

「不管怎樣,我總是她的爸爸,骨肉總歸是骨肉,她總不致不認我這個老子吧!」

「那麽你的意思是…………」

「我要領他囘去,我要我的女兒。」

「你再仔細想想,爲了孩子的前途和終身的幸福。」

「………………」

「裏面在叫我,我要先進去應酬客人,我等你的决定。」司徒說完就進入大廳。

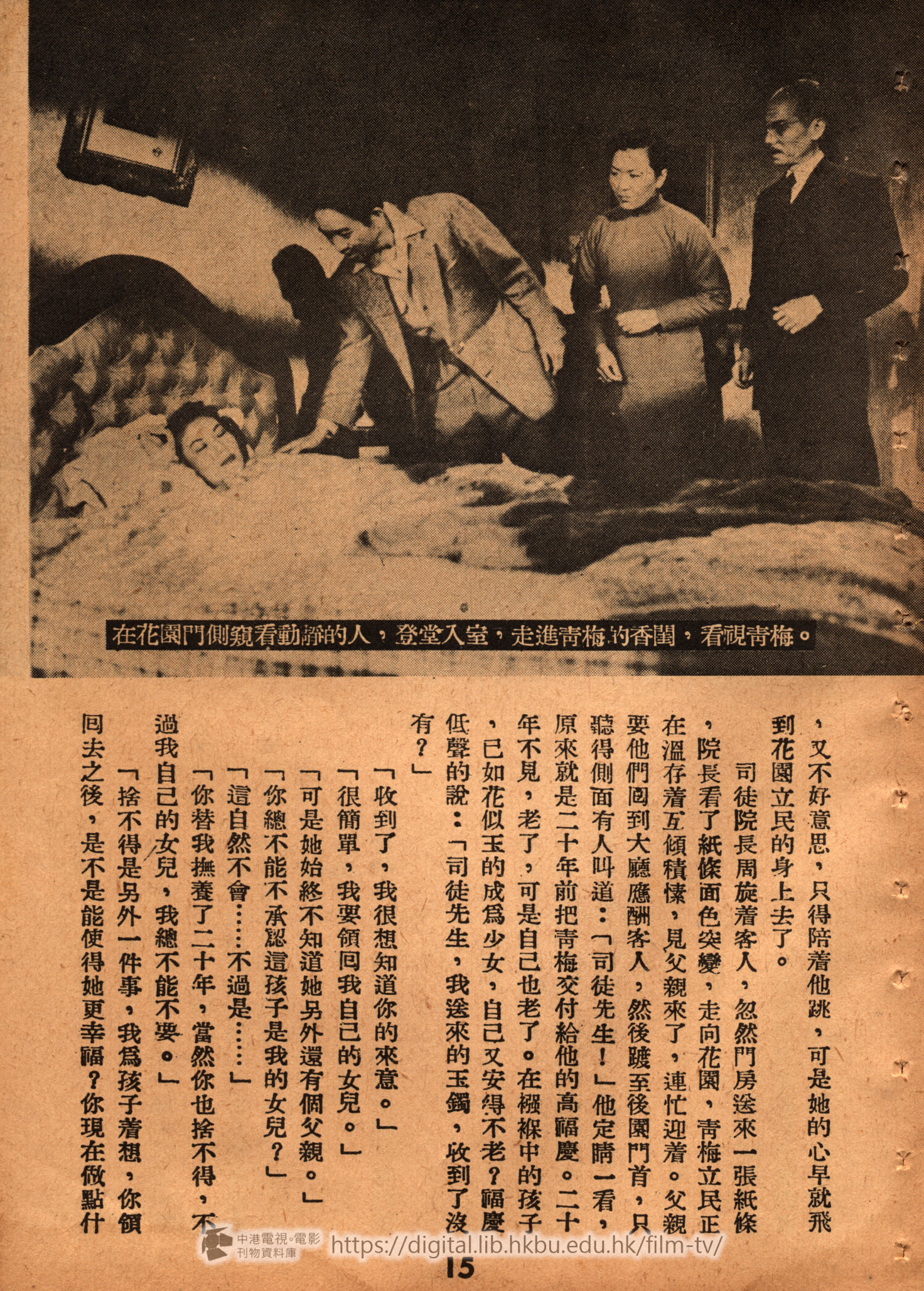

高福慶呆呆的琢磨着司徒的話,徬徨無主,入夜,司徒家的客人都散了,幅慶行入內宅,要求司徒使他能和女兒見一面。

「她已經睡了,這個時候見面不大方便吧?」

「沒有關係,請你就領我去看她。」

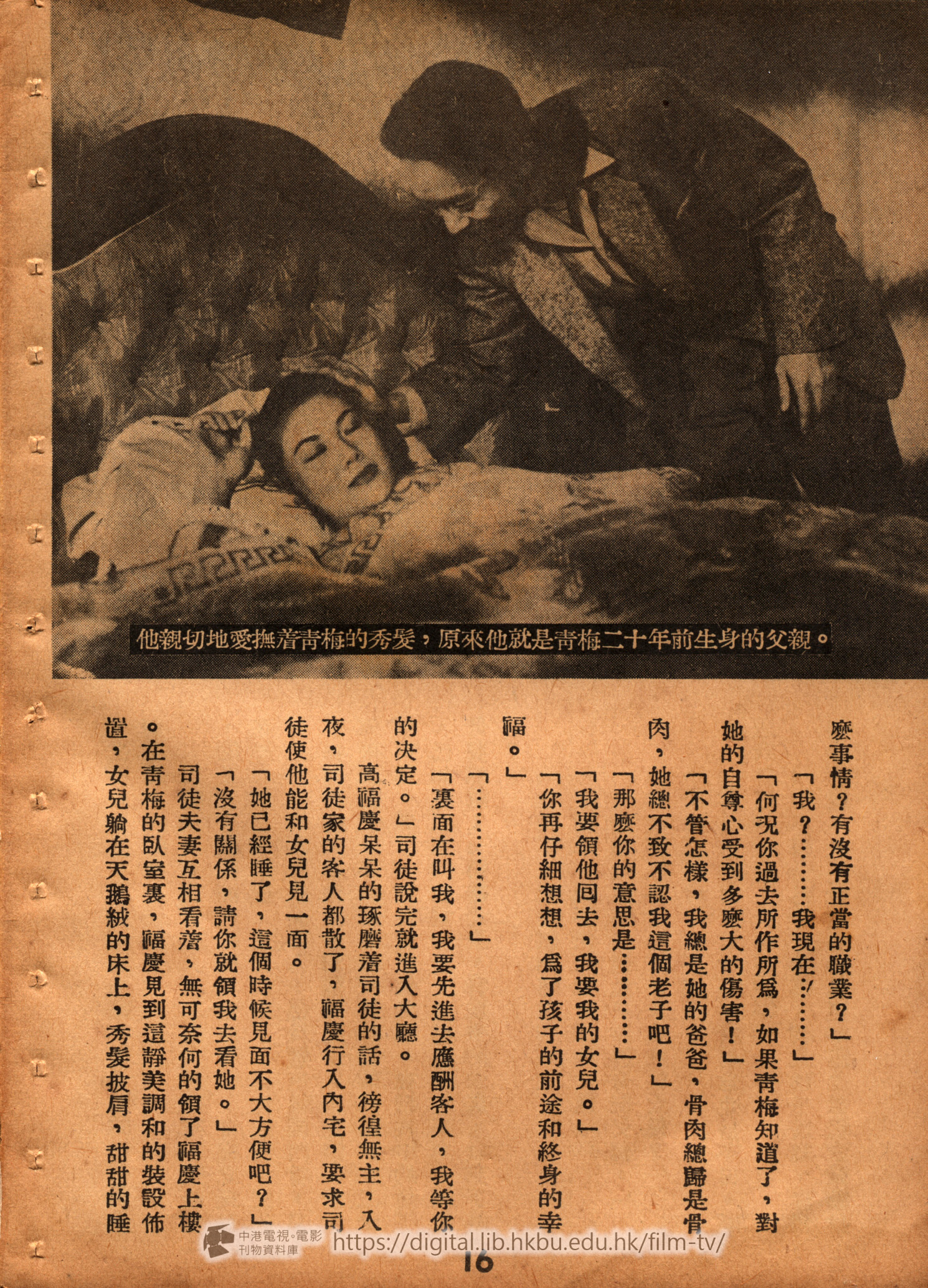

司徒夫妻互相看着,無可奈何的領了福慶上樓。在靑梅的臥室裏,幅慶見到這靜美調和的裝設佈置,女兒躺在天鵝絨的床上,秀髮披肩,甜甜的睡夢中的笑臉。福慶看了半响,祗輕輕的替她拉上了一幅織錦緞的被,悄然後退。

司徒夫妻詫異的同聲問:「不叫醒她?」

「不用!」

「明天再……」

「也不,還是不讓她知道還有個父親的事情吧,我只有再重重的拜托你們兩位……」

司徒夫妻喜出望外,一致地說:「你放心!」

「再見!」福慶毅然的去了,司徒夫妻一直目送他出了大門。

靑蘭在樓梯上,也一直目送他出了大門。

四

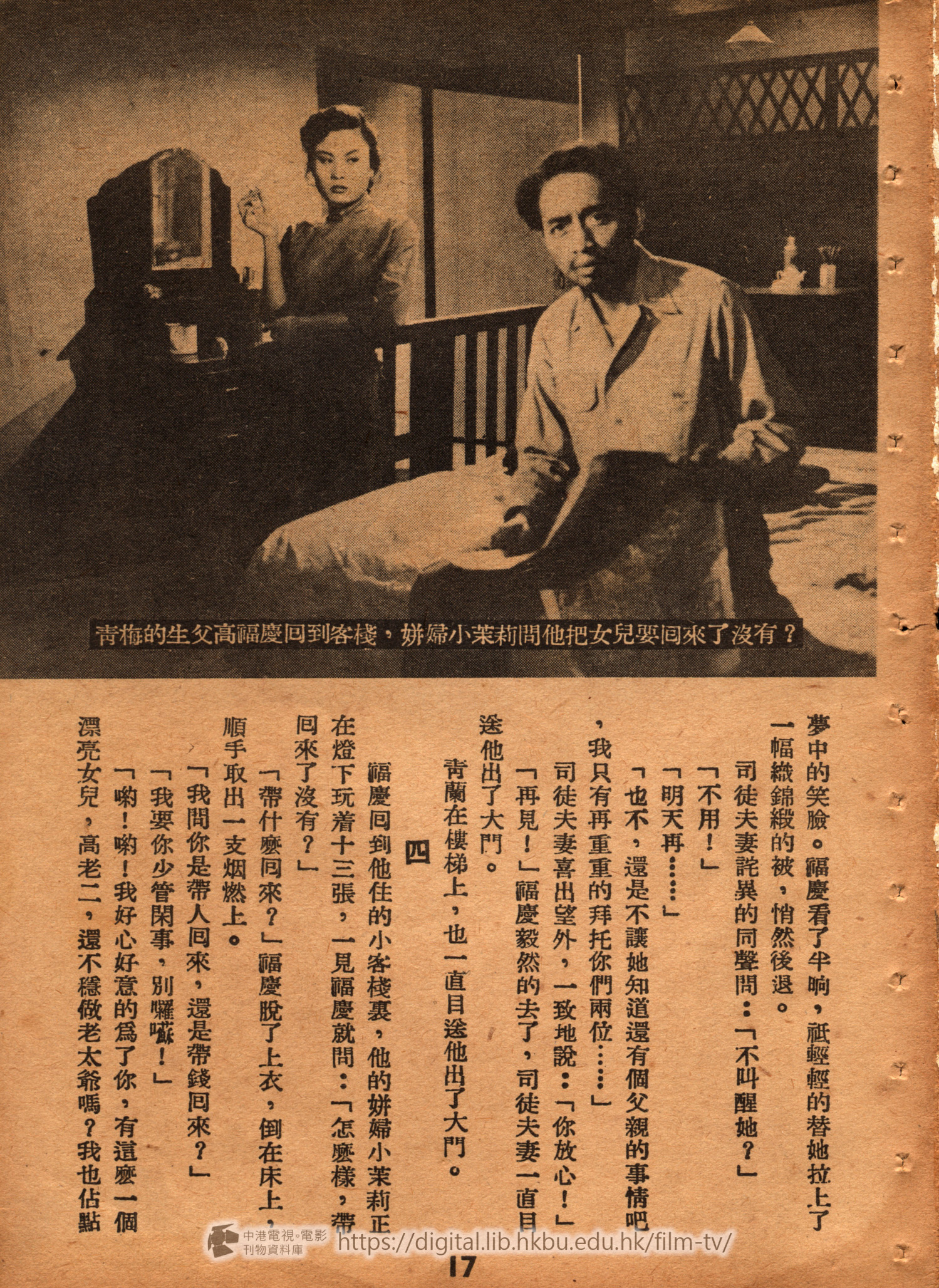

福慶囘到他住的小客棧裏,他的姘婦小茉莉正在燈下玩着十三張,一見福慶就問:「怎麽樣,帶囘來了沒有?」

「帶什麽囘來?」福慶脫了上衣,倒在床上,順手取出一支烟燃上。

「我問你是帶人囘來,還是帶錢囘來?」

「我要你少管閑事,別囉囌!」

「喲!喲!我好心好意的爲了你,有這麽一個漂亮女兒,高老二,還不穩做老太爺嗎?我也佔點光。」

「我沒有這份福,你也沒有那個命!」

「笑話,只要你把她領囘來,闊女婿還不任我們挑?」

福慶從床上一挺身起來:「你別想蹧蹋這個孩子。」

「怎麽說,你想不要了?」

「要囘來跟着我這個三分不像人,七分不像鬼的老子活受罪,是我能把她帶上正路,還是你能把她帶上正路?」福豐將上衣往肩上一搭,就要出門,被小茉莉一把拉住:「自己的親骨肉,沒押沒賣,爲什麽就不要了?」

「我良心我不要,有個人就有個心,我不能把自己的孩子往火坑裏推。——滾,他媽的!拉着我幹嗎?」福慶大聲的說完,大踏步的走了。

小茉莉被推跌在地上,半响才爬起來。眼睛瞪着屋頂,一夜未合上。第二天一淸早,福慶還沒囘來,她就找到了司徒家中,求見司徒院長。司徒太太說院長在醫院裏,問她要見院長有什麽事,小茉莉大模大樣的從烟罐裏取出香烟抽着:「我想見見你們的小姐。」

「我家有三個女兒,不知你要見那一個?」

「我要見的是——不是院長太太親生的。」

「啊!」司徒太太吃一驚:「你跟她是……」

「我是她的母親!」

「她母親不是早就死了嗎?」

「你死了,你能保得住你的院長不再娶一個塡房太太嗎?」

「我不過是要問一問清楚。」

「你比調査戶口的還要問得仔細。」

「可是昨兒晚上高先生已經來過,說妥了,孩子他不要了,怎麽今天又……」

「他囘去想了一夜,覺得太不値得,所以叫我來!」

「這個……要和我們院長去商量才行。」

「你們去商量,我不管。不過,不給人也行,這要看你們漂亮不漂亮。」

「你這個話是什麽意思?」

「老實說,不給帶人,就得給錢,至少要三萬塊,就請你和你的院長商量吧。」

司徒太太無可奈何的與司徒院長通了電話,當然,這個數目無論如何是籌不出來的。司徒太太要她明天再行商約。小茉莉眼一翻:「請你不必這麽拖泥帶水,我做事喜歡乾脆。」

「這個數目太大了,沒法兒答應你。」

「你要看看這是一種什麽貨色,値不値這個價錢。」

「我們從來沒有把孩子當作貨色看,爲了愛她才留她,並不是靠她發財!」

「那就不必再談,我等着把我的女兒帶走。」

「你想把她帶囘去?」

「當然我要帶囘去,總不能人財全讓你們霸佔住,天下沒有這樣便宜的事情。」

「請你先囘去,留下地址,明天我們一定給你答覆。」

「今天我就要有個决定。這麽一個女兒在手裏,還不是一顆搖錢樹嗎?人、錢隨你給。」

「請你別嚷,孩子要知道了,一生不快活。」

「人家是親骨肉,可不能不顧!」

「就是我答應你,也得明天才能籌出錢來。」

「支票也行,不一定現款。」

「支票不在我身上,耍等院長囘來。」

「那我只好等啦!等等也沒有關係。」

門外的汽車喇叭聲,靑梅和立民辦出國護照,他們已囘來了,司徒太太這一急非同小可連,忙說:「請你別讓孩子知道,我答應你好啦!」

「那容易,請你寫一張三萬塊錢的借據。」

「這借據我怎麽能寫?」

「那就不必談了,我帶女兒走路。」

「可是……」

「怎麽樣?」

「茉莉!」這一聲猛如霹靂,使茉莉打了一個冷戰,這是高福慶的聲音。

茉莉聽得這一聲怒吼,有點畏縮,然而還要嘴硬:「我這樣做完全是爲了你呀!你本人來了更好,太太已經答應給三萬塊錢,我看三萬就三萬吧,馬馬虎虎……」小茉莉對福慶使了一個眼色。幅慶一把揪住她的衣領,咬着牙說:「你想拿我的女兒賣錢?」

「我,我……我是好心好意,你眞是……」

「不知你長的是一顆什麽心?你替我走!」

「你鬼迷了心竅,走!走!你跟我走!」福慶連拖帶拉的揪住茱莉,並向司徒太太說:「孩子還不知道吧?千萬不要讓她知道!」

靑蘭在樓上從茉莉進來索詐,就起了疑心,何況昨夜高福慶鬼鬼祟祟的隨着父母登樓,去到姐姐房裏,他們低聲的說話,一句半句的使靑蘭聽得摸不着頭腦。今天茉莉來了,他是那末大模大樣,高聲朗誦似的,她什麽都聽得一淸二楚,心中暗暗的得意。她目送高福慶揪着小茉莉出去,在門首,劈面迎着靑梅和立民。他倆看到一個流氓型的男人,揪着一個娼婦型的女人,一路拉拉扯扯的從家中出去,深自懷疑。問母親,母親支吾着答非所問。這樣,靑梅也就算了,因爲她正忙着和立民的訂婚慶典。

五

司徒陽因見高福慶能這樣深明大義,爲下一代着想,他特地到他住的小客廳裏送點錢給他。福慶拒絕收受,他認爲這是對他侮辱。然而小茉莉不問情由,把錢收下了,福慶氣得眼中冒火。司徒又誠心誠意的留下錢,解釋他留這錢並非因爲他有個女兒在他家,而是他對他,也是人對人的一種互助的義務。

福慶慚愧的接納下,他把他的職業吿訴了司徒,原來他在一家麻雀館裏管管籌碼,藉此混口飯吃。

靑梅訂婚的那天,司徒夫妻商量了半天,是否要請高福慶來觀禮?最後覺得,無論怎樣,他們總是父女,骨肉天生,還是寫個請帖送去吧。

福慶接到請帖又喜又慚,他立刻打了個電話給司徒道謝,並說明只有心領,不能親自來參加了。不過他替孩子備了一份禮物,雖然他沒有具名。

訂婚的前夕,靑蘭趁着立民與靑梅吿別的時候,她溜出閨房,在樓梯低聲的喚立民:「我想在你訂婚之前跟你談談。」

「時候不早了,我們明天再談吧,我也想聽聽你對我們訂婚的意見。」立民邊說邊走。

「今天非跟你說不可,因爲這起一個祕密。」

「祕密?」立民感到有點意外,說道:「是什麽祕密?」

靑蘭下樓來,挽着立民:「我們到花園裏去談談,那裏比較淸靜。」

「也好!」立民與靑蘭走向花園:「我倒要聽聽是怎麽樣的一個祕密。」

「我先問你,你愛大姐,是愛她那一點?」

「你問這個幹麽?我是要聽聽你的祕密。」

「這個問題,和我的祕密有密切的關係。我要知道你愛大姐,是否和父親的醫院相連繫的。」

「我不懂你這些話和你的祕密有什麽關係。」

「老實的問你,你愛大姐,是不是爲了父親的醫院?」

「蘭妹,你這些話問得有點莫明其妙。」

「我是關心你,你要知道,眞正能繼承父親醫院產業的,不是大姐,是我,是我靑蘭。」

「沒想到你竟然說出這様的話來,簡直不像是靑梅的妹妹!」

「你說得不錯,事實上,也不讓我承認她是姐姐。」

「蘭妹,你不能這樣說!」

「我說的都是實話、都是眞話,你再聽我說下去……」

「我不要聽!對不起,我走了!」

「你別走,爲了便你將來不失望,你還是……」

「謝謝你!我不會失望……」

「你聽啊!大姐是……」

「這些話,以你的身份,敎育,都極不相稱的,再見!」立民大踏步的奔向大門去了。

「哼!把心掏出來給你,還嫌帶着腥味!」

「蘭妹!」靑梅像一座石膏像這的出現。

靑蘭嚇了一跳,旋卽鎭靜的說:「什麽事!」

「你跟立民說了些什麽話?」

「沒有說些什麽話。」

「我全聽見了,你還賴!」

「聽見了何必還要再問,這不是廢話!」

「你說這些話,到底是什麽目的。」

「無所謂,隨便說來玩玩!」靑蘭移步上樓。

「站住!」靑梅實在忍不住了,喝止她停步。

「對不住,我沒有興趣看你發小姐脾氣。」

「你在姐姐面前,說話是這種樣子?」

「誰是我的姐姐?你?你不配!」

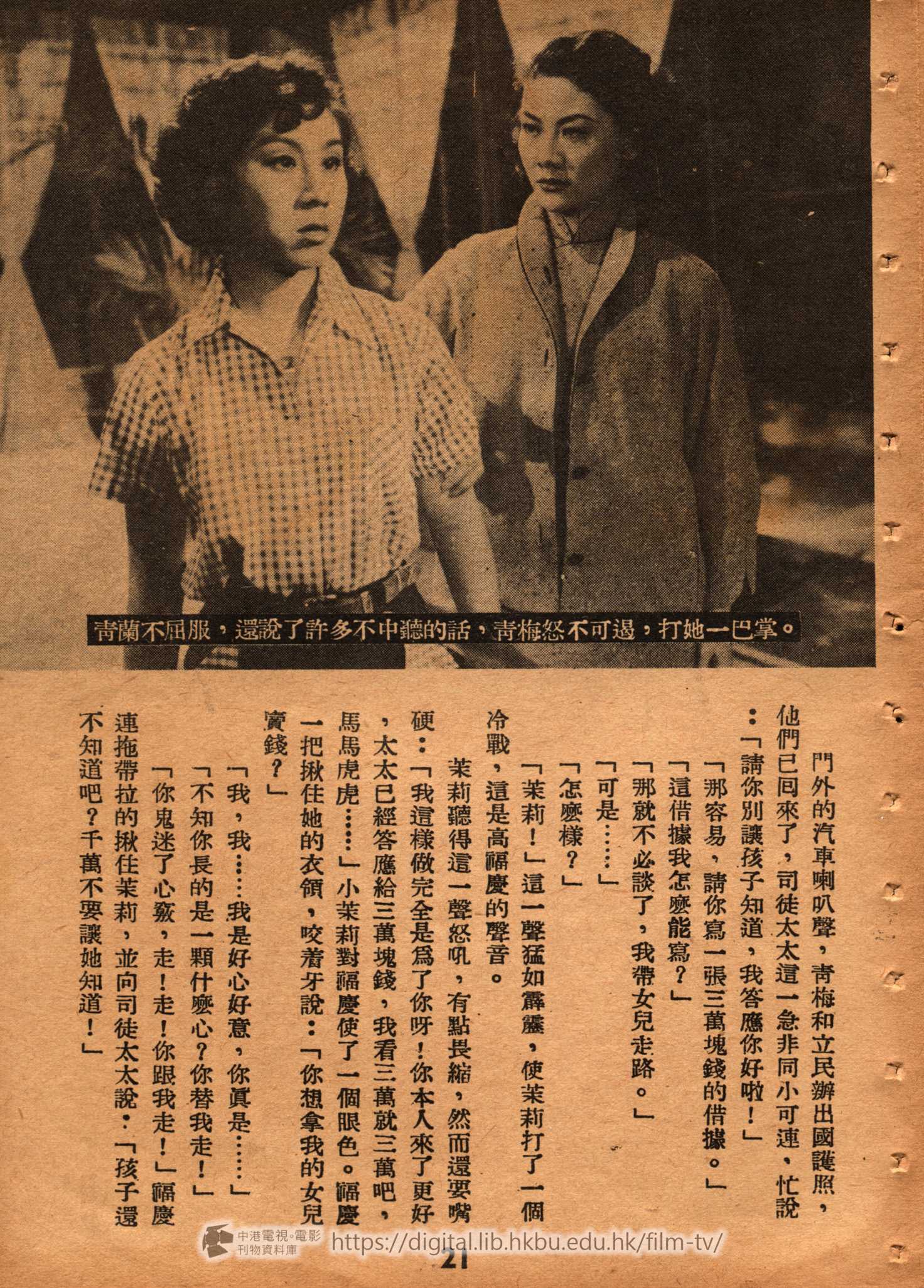

「啪!」很淸脆的一記耳光,是靑梅的手掌落在靑蘭的臉上。但靑蘭冷笑了一聲,轉身上樓。

靑梅看着自己的手,有點後悔,她追上了樓,追進了靑蘭的房間,靑蘭躺在床上,直瞪着眼。靑梅俯伏在她的床前:「蘭妹!原諒我,我不該這樣魯莽,可是你的態度……」

「我的態度怎麽樣?」靑蘭坐起身來。

「難道姐姐打了你一下,就不能原諒了嗎?」

「有什麽原諒不原諒,我根本就沒有這麽個姐姐。」

「你說什麽?你在……」

「你在做夢,你以爲你是我的姐姐,你照照鏡子……」

把睡了覺的靑芝也吵醒了,他抱着大姐說:「不要跟她說,大姐,你去睡吧!」

「你說!你說!」靑梅氣極,而又詫異得很:「我不是你姐姐,我是你的什麽人?」

「也許連你都蒙在鼓裏,可是我全知道。」

「你知道什麽?說!說出來我聽!」

「蘭兒,住嘴!」原來她們房裏的吵鬧驚動了父母,司徒陽已在門首站了半天。

「爸爸!你吿訴我!吿訴我!」靑梅撲到父親的懷中,眼淚奪眶而出。

「別聽她胡說,你囘去睡覺吧!」父親撫着靑梅的秀髮。

「我沒有胡說,」靑蘭兩眼突出,閃閃的發着光:「我親眼看見昨天晚上的事,我親眼看見今天早上的事,我聽見媽媽跟那個女人談的話,我聽得淸淸楚楚。爸爸!何必當着她的面前說假話?吿訴她:她不是你親生的女兒,她是寄養的,你說呀!你吿訴她呀!」

「你再敢說下去,我打死你!」父親像暴雷一般的炸裂了!靑蘭看見父親這樣,倒下身,抱着頭放聲大哭起來。

六

好像一天的陰霾,籠罩在司徒的家中,靑梅不是司徒夫妻的親生女兒,這事也瞞不住了。靑梅獲知她的父親在一家麻雀館裏做事情,不管司徒夫妻怎麽說,她仍舊要找她的父親。在深夜,在司徒院長說得舌敝唇焦之下,在司徒太太哭得如淚人兒似的聲中,在靑芝拉着不放,連聲的親熱地呼喚着「姐姐你不要走」的聲中,她還是離開了家,到麻雀館中去找她的親生的父親。

當靑梅離開司徒家中時,司徒就打了個電話到麻雀館,吿訴福慶,靑梅找他去了。這使福慶非常的彷徨與焦灼,他不知如何是好?是帶着一副喜悅的心情來歡迎女兒呢?還是不與女兒見面,不讓她留下這麽一個壞印象?他矛盾極了,連派籌碼都派錯了。那邊檯子上少了一個人,老板要他去凑個數兒,他只得帶着千思萬慮的一顆矛盾的心,坐上檯子搓麻將。

靑梅乘了一輛街車,在這條街上奔馳着,兩旁暗淡的街燈,流鶯在黑暗的塲合下,與狎客談判着他們的生意經,敲梆子賣夜粥的在街上叫賣着。靑梅在這條街上四處尋找這麻雀館,終於找到了「大利麻雀耍樂」的一塊牌子,她下了車,從麻雀館門前唱粤曲的盲女身邊擦過,走進這麻雀館裏去。福慶一眼看到靑梅,他手足無措,連牌也忘了抓了。一個賭客嘲笑地對着福慶看一眼,又對靑梅看一眼:「怪不得,原來你的魂到那兒去了。」接着是其他的賭客捧塲般的一陣怪笑。立刻,大家的眼光都集中到靑梅身上了,這時連劈劈啪啪的牌聲也稀疎了。福慶坐不住了,他硬拉小莱莉替他打,硬着頭皮走出去。靑梅跟着幅慶後面,手持着她養父司徒陽交給她的照片,她認定了就是這人,而且也是早晨在家中門首看到的這人。不必問,這就是她的生身的父親。雖然這個父親當初爲非作歹,吃過官司:坐過牢,然而父親總是父親,她追上去啞聲的叫着:「爸爸!」福慶囘頭怔怔的說着:「你……」

「爸爸!你不認識你的孩子了?」靑梅熱淚交流。

「不,不!」福慶突然叫道:「你認錯了,我不是……」

「爸爸,你忍心連自己的骨血都不認?」

「不,你認錯人了,認錯人了嘛!」

「認錯了?」靑梅把照片送到福慶眼前:「這,這,這還會錯?爸爸,過去的事情我全知道,媽去世了,你被警察抓去,關起來,所以把我交給別人撫養,我都知道了,你不必再瞞我了,」

福慶痛苦的說:「旣然你都知道,你老子這麽一個沒出息的敗類,你還來找他幹什麽呢?」

「無論怎樣,,你總是我親生的父親啊!」

「親生父親?二十年沒養過你一天,這父親你還認?」

「爸爸,過去的事,我不怪你!」

「我自己也沒有臉來認我的孩子,你別說了,囘去,囘去,囘你的家去!」福慶推着靑梅走。

靑梅傷心地說:「爸爸,你眞的不認你的女兒了?」

福慶半天沒說話,突然打了自己一個耳括子,咬着牙說:「我……」

「爸爸!」靑梅拉着福慶的手,幾乎跪下來。

幅慶老淚縱横的說:「我,我早死了不就算了嗎?免得害孩子!」然而他堅持的對靑梅說:「孩子,你要是念着還有這個爸爸,你就聽爸爸的話,囘去,趁早囘去!別來找我,我也不會再認你做女兒的。聽話就是孝順我。」

「不,我要跟着你,我不願意離開你,我不能不顧你,你的家才是我的家,我跟你走。」

「我的家?我那兒來一個家?我什麽都沒有,今天吃飽今天不挨餓,明兒再說明兒的話。我那兒來個家,你跟着我,豈不是………你簡直是要我的命嘛!」福慶要想獨自走開。

靑梅拉着不放:「爸爸,你不能不要我!」

「你……孩子,你走吧!你知道爸爸心裏是什麽味兒!」福慶終於掙脫了,急速奔去。

靑梅追不及,傷心的立在門首,麻雀館中的閑言碎語使她不能忍受,她立卽離開了這個地方,跳上了街車,含着無限的幽怨,走了。

七

靑梅並沒有囘家,家中上上下下的人都在等着她的消息,司徒太太來囘的在地板上走,司徒院長也背着手,咬着他的烟斗,從大廳踱到書房,由書房踱到大廳。福慶打來電話,說靑梅已離開麻雀館,她到那裏去了呢?這深更半夜?司徒太太急得什麽似的,司徒院長安慰太太說:「我相信她終會囘來的。」

張立民主張報警,院長則認爲小題大做,張揚出去,反而不好。立民担心靑梅走絕路,他自言自語地:「也應該吿訴我一聲,訂婚請柬都發出去了,明天不是要鬧笑話!」

「都是你!」司徒太太對着丈夫發脾氣:「鬧成這個樣子!」

「奇怪!怎麽倒怪起我來了?她要走,我有什麽法子?」

「不怪你怪誰?要是靑梅有個三長兩短,看你心裏能够過得去!」

司徒院長又急又氣,向着靑蘭說:「都是你,惹出這麽許多麻煩!」他只有把氣洩在蘭兒的身上,一挺身上樓去了。

靑蘭這時也深深的後悔,自己做得太過份了。然而事已不堪收拾,後悔也來不及了。

當司徒閤家焦慮萬分的時候,靑梅已到了喬奇、淑愉的家中,她請喬奇夫婦千萬不要吿訴司徒她住在這裏,但要請他把生父福慶找來,可是當喬奇打電話去的時候,高福慶已經辭退了大利麻雀館的職務,不知到那裏去了。連小客棧也不住了。靑梅早晨起身,獲知父親悄然遁去的消息,心中非常的難過。喬奇說:「後來我又找了半天,好容易才給你把他找來。」

「你說我的爸爸來了?」靑梅一掀被從床上起來:「他在什麽地方?」

「在客廳裏等你半天了!」

靑梅驚喜地穿上晨褸,一路叫着:「爸爸!爸爸!」下樓而去。

在客廳裏,等待着靑梅的是司徒陽夫婦、靑蘭、靑芝和張立民。靑梅看到這一家人,驚愕地站着不動,她不知道如何向他們說話,只是呆呆的站着。靑蘭立刻委婉的上前,親切的執着靑梅的手:「姐姐,請你原諒我一次吧!都是我的不好,累你受這麽多的氣,你跟我們囘去吧!爸爸媽媽爲了你的走,昨夜一整夜沒有合過眼,你忍心嗎?」

靑梅抬起頭看着父親、母親、靑芝、立民,眼淚止不住的流下來。靑蘭接着說:「饒了我吧!全家都等你囘去!」

靑芝流着淚眼執着靑梅的手:「大姐!你跟我們走!走!」

立民含情脈脈的低聲喚着:「梅……」

司徒太太用手帕在擦淚:「你看你兩個妹妹都在求你……。」

司徒院長慈祥的看着靑梅:「是不是還要爸爸來賠個禮?」

靑梅悲喜交集的叫着:「二妹…三妹…立民…爸爸…媽媽……」她撲到母親的懷中,嗚咽地啜泣。

靑梅與立民訂婚的消息,刊載在報紙上,這張報紙,蒙在躺在公園椅子上的一個人的臉上,他睡着了。但被園丁喚醒,她呆呆的坐起來,提着他的一個小包袱,又拾起了這張報紙,蹣跚地離去這個公園。

這個人是誰呢?這個人雖然成爲天涯的流浪人,但這個人的心是有極大安慰的,因爲他的女兒訂了婚,未婚夫是這樣英俊有爲的靑年,而且女兒卽將出國深造,對於他是有無比的力量,使他有更大的勇氣活下去。 ——完——

談談「兒女情深」的編、導、演三方面綜合的價値

「兒女情深」是一部意味深長的悲劇。主要的指出是「親情」,這是天眞無邪的,從人性中流露出來的純潔無私的感情。「天下無不是的父母」,做父母的人,其愛護子女之心,可說是無微不至。「兒女情深」就是以一個養女爲主要題材,一方面寫她的生身父親對於女兒的舐犢之情,一方面又寫她的養父養母對於親手撫育了二十年的孩子,一種慈祥的愛念。在編劇上,作者取得了一個好的藍本,根據這個藍本把它中國化,就生動的透過民族性的語言,介紹到觀衆的面前,它的最大成功處,是對白的動人,深刻而流利。其精彩的地方,莫過於靑蘭與立民的對話;靑蘭與靑梅的對話;小茉莉與司徒夫人的對話,無不把一個劇中人的身份,活活的躍然於紙上。導演把握了這一點,再加以活潑的運用,於是畫面上的情景,就比較紙面上的文字尤爲感動人了。至於演員方面,石庵的演技爐火純靑,使一個演員深入地形象化了;小萍的小茉莉很出色;王淸河的福慶,也能表現一個做父親的心情出來;鷺紅、黃英是片中的主角,他們都能很切實的把握住了人物的堅强個性;小玲的靑芝,其可愛處猶如西片「蘭閨玉女」中最小的一個妹妹那樣可人。總說起來,這部片在編、導、演三方面,都有引人入勝的地方。

•秋波•

兒女情深

•電影小說•

一

司徒陽院長有三個女兒,大女兒名叫靑梅,二女兒名叫靑蘭,三女兒名叫靑芝,這三個女兒都是司徒院長的掌上珠。靑梅已經長到雙十年華,出落得和水葱似兒的,這天正是靑梅的誕辰,家中早爲這個塲面佈置得堂皇富麗,司徒太太指揮着男女僕役裝飾禮堂,外面傳來了汽車喇叭聲,原來這三個女兒手抱着鮮花紙盒,一齊囘家了。

母親看到大女兒靑梅手中拿着很多東西,二女兒靑蘭只拿着一束鮮花,便說:「瞧你,也不幫姐姐多拿些東西!」

靑芝舉起手中的包包盒盒:「媽,你瞧我,幫大姐拿多少,二姐就是不動手。」

「你能幹!」母親獎勵着靑芝,又對靑梅說:「瞧你爸爸送給你的生日蛋糕。」

靑梅高興地打開蛋糕盒,一座三層的雕花奶油蛋糕,上面還插着二十枝小蠟燭。

靑蘭一披嘴:「爸爸送給我的生日蛋糕,還沒有姐姐的一半大呢!」

母親笑着說:「你什麽都要跟姐姐比,姐姐考了醫學院的第一名,你呢?怎麽不比了?」

「二姐也不錯呀!」靑芝天眞的說:「她考第十六名。他班上一共有十七個學生。」

靑蘭氣得臉發靑,很想打她一巴掌,靑芝看事不對,腿一滑,溜走了。

檯子上的電話鈴響了,原來是靑梅的朋友,也是父親醫院裏的醫生張立民打來的。立民在電話裏說:「恭喜你,千秋萬壽!我很抱歉,今晚偏偏我値班,恐怕我不能參加祝壽了。」

「怎麽這樣不巧!生日又不能改期,你能不能和爸爸商量一下,請別人代你値班?如果今天晚上你都不來,我這生日過得還有什麼意思!」

張立民爲難地對着電話機:「爲了應酬,把份內的職務丟下,院長是不會答應的,我自己也不願意這樣做。改天我單獨替你補祝吧!請原諒我今天的缺席。」

「不用缺席,周醫生下星期要請三天假,他的工作時間正好和你對調。」這是司徒院長說的。立民喜出望外,連忙稱謝,並興奮的對着電話機說:「靑梅,我吿訴你,我今晚一定來!」

「別掛斷!」院長從立民手中取了電話機:「靑梅,你叫車子開出來,我就囘家……你用不着謝我的蛋糕,你應該謝謝我替你請來了一個你最歡迎的……」院長笑着看了看立民,立民不好意思的低下頭來。院長繼續的對電話機說:「還有一個好消息,你在校的總平均分數是第一名,所以我決定送你出國留學。將來,希望你和立民就是這間醫院的主人。」

二

在司徒院長私宅的花園裏,綴着各式各樣的彩燈、花球。立民送給靑梅一件禮物,是一條金練,上面懸着紅十字,十字上有個少女的像。立民說:「這是南丁格爾,醫學界的女戰士,希望你能沿着他的足跡,爲人類忠勇的服務。」

「我一定記着你的話。這是我最寳貴最有價値的禮物。」靑梅興奮的說。可是父親含着烟斗從花架下穿過來,笑着說:「價値倒不在寶貴上,而是在意義上,懂不懂?」

靑梅羞澀地:「爸爸你……」

「你媽叫你去試晚禮服,你就去吧!」司徒院長打發女兒去後,對立民意味深長的凝視着。立民頗覺不安,惴惴的說:「靑梅有您這樣的爸爸,還有伯母那樣慈祥媽媽,眞幸福。」

院長猛的拍着立民的肩:「她最幸福的,是有你這麽一位前程遠大的好朋友!哈哈哈!」

靑梅在對着鏡子試她的晚禮服,莊嚴而華麗。靑梅滿意極了,靑蘭進來找爸爸,母親開心的問她:「蘭兒,你看媽送給你姐姐的禮服好不好?」

「給大姐的東西,媽自然要挑最好的送了!」

「不許這麽說,你有什麽地方吃了虧?」

「就是吃虧也是應該的,大姐在學校考第一,自然比我吃得開,大姐一向會討爸爸媽媽的歡喜,我……」

「蘭妹!你怎麽可以這樣說?」靑梅的臉都發靑了。

「我連說話的自由都沒有?都要受你干涉?」

「蘭兒!」母親看不下去,連忙阻止。

「哼!有什麽了不起!」靑蘭轉身就走。

靑梅大聲的喊着:「蘭妹!蘭妹!」靑蘭如飛出去了。母親很不高興,靑梅說:「媽!你別生氣,我去勸勸二妹,她就是這個脾氣。」說罷,靑梅就追出去了。僕人送上了賓客的賀禮,司徒太太要賬房一件件的登記起來。其中有一盒沒名沒姓的,盒內盛着的禮物,是一隻斑剝已舊的玉鐲,司徒太太看到這隻鐲,臉色突變,忙問:「這送禮的人呢?」

「門房說,送禮的人沒有說話,放下禮物就走了。」

「你去請院長到我房裏來!」

「是!」僕人去後,司徒太太開了櫃,取出一個錦盒,打開盒蓋,裏面也盛着一隻玉鐲,和這玉鐲是天生的一對。

司徒院長進了房,本來喜氣洋洋,一看太太臉色大變,還以爲是和靑蘭賭氣,勸慰她說:「不用理她,小孩子懂什麽!」

司徒太太撫着玉鐲的盒子:「我早就躭心有一天,梅兒會離開我們的。」

「原來是捨不得梅兒,我的好太太,愛兒女就要爲兒女的前途打算,把一個有用的孩子關在家裏當寶貝,反而蹧蹋了她,鳥兒不是關在籠子裏的,而是要在天空飛的。」

「可是,靑梅快要飛到別人的懷抱裏去了。」

「女兒總是要嫁人的,她不能跟父母過一輩子,你眞是!」

「我說靑梅快要飛到另外的父母懷抱裏去,不再要你我這個父母了,你懂不懂?」

「什麼,你說什麽?」院長突然感到意外。

「你來看!」太太打開了錦盒,裏面是一雙玉鐲,一並排的躺在絲絨的墊子上。

院長驚訝而急切的拿起玉鐲仔細觀察:「這,這,這是從什麽地方來的一隻?」

「是門房收下來的,我早就料到總有這麽一天,梅兒的父親會把她領囘去的。」

「也許……也許送鐲子的人,不一定是她的父親。」

「以前不是說過嗎?能領囘靑梅的時候,就以這玉鐲爲憑,不是他父親還有誰?」

「你不要太激動,眞相沒有查明之前,要冷靜些,千萬別讓孩子知道。」

「無論如何,我辛辛苦苦養了她二十年,一聲娘一聲媽,我從來沒有把她看成不是自己養的,現在她要走了,我……」敲門聲打斷了司徒太太的悲思,進來了靑蘭,氣冲冲的叫了聲:「爸爸!」

「我已經答應你姐姐,明天我送你一件比你姐姐更好的晚禮服。」

「我不是爲了要穿一件什麽晚禮服。」

「你的生日蛋糕比你姐姐的小是不是?你明年的生日,我送一隻比今年送你姐姐的還要大。」

「都不是,我是要問爸爸,我和大姐是不是親姊妹?」

「你聽誰說的?」父親直立起來問着靑蘭。

「誰吿訴你的?」母親混身一震,聲音都發抖了。

「沒有誰跟我說,也沒有誰吿訴我,我是自己在想,我想我和大姐一定不是親姊妹,大概我是抱來養的。」

「你胡說!」父親坐下來定一定心。

「要不然,爲什麽我什麽事都比不上大姐呢?」

「你想錯了!」母親也放了心:「媽跟爸爸對你們全是一樣的。」

「一様?爲什麽大姐出國,我就不能?」

「你大姐是大學畢業考試第一名,你高中還沒畢業,出什麽國?」父親認爲女兒太胡鬧了,很生氣。

「我不管,要出國大家一齊去,要不去都不去。」靑蘭鼓着嘴,蠻不講理的糾纏着。

「我不許你這樣胡鬧。」父親眞生氣了。

「好!看她能去得成!」靑蘭一溜烟跑了。

在門口幾乎撞倒了靑芝,靑芝進來說:「爸爸,大姐二姐都去留學,我也去!我也去!」

「好!我們一家都搬到外國住吧!」母親一把將靑芝抱起來:「你小學還沒畢業就想出洋,你這小鬼!」

三

在擠滿了賓客的大廳中,靑梅像一尊白玉觀音般的被拱托着,圍繞着,她吹滅了二十個火焰的燭光,切了蛋糕分饗賓客,音樂聲配合着快樂生辰的歌,呈現了一片的和諧與活的生命之波。音樂的旋律帶動了來賓的舞步,旋轉着,旋轉着,靑梅和立民從大廳舞到了花園,兩人低聲的訴說着情懷與抱負。靑蘭看着立民與靑梅的這副親熱的神情,又美又妬,眼裏幾乎冒出火來。靑梅的朋友喬奇與淑瑜夫婦也來道賀,喬奇邀靑蘭共舞,靑蘭待欲拒絕,又不好意思,只得陪着他跳,可是她的心早就飛到花園立民的身上去了。

司徒院長周旋着客人,忽然門房送來一張紙條,院長看了紙條面色突變,走向花園,靑梅立民正在溫存着互傾積愫,見父親來了,連忙迎着。父親要他們囘到大廳應酬客入,然後踱至後園門首,只聽得側面有人叫道:「司徒先生!」他定睛一看,原來就是二十年前把靑梅交付給他的高福慶。二十年不見,老了,可是自己也老了。在襁褓中的孩子,已如花似玉的成爲少女,自己又安得不老?福慶低聲的說:「司徒先生,我送來的玉鐲,收到了沒有?」

「收到了,我很想知道你的來意。」

「很簡單,我要領囘我自己的女兒。」

「可是她始終不知道她另外還有個父親。」

「你總不能不承認這核子是我的女兒?」

「這自然不會……不過是……」

「你替我撫養了二十年,當然你也捨不得,不過我自己的女兒,我總不能不要。」

「捨不得是另外一件事,我爲孩子着想,你領囘去之後,是不是能使得她更幸福?你現在做點什麽事情?有沒有正當的職業?」

「我?………我現在………」

「何况你過去所作所爲,如果靑梅知道了,對她的自尊心受到多麽大的傷害!」

「不管怎樣,我總是她的爸爸,骨肉總歸是骨肉,她總不致不認我這個老子吧!」

「那麽你的意思是…………」

「我要領他囘去,我要我的女兒。」

「你再仔細想想,爲了孩子的前途和終身的幸福。」

「………………」

「裏面在叫我,我要先進去應酬客人,我等你的决定。」司徒說完就進入大廳。

高福慶呆呆的琢磨着司徒的話,徬徨無主,入夜,司徒家的客人都散了,幅慶行入內宅,要求司徒使他能和女兒見一面。

「她已經睡了,這個時候見面不大方便吧?」

「沒有關係,請你就領我去看她。」

司徒夫妻互相看着,無可奈何的領了福慶上樓。在靑梅的臥室裏,幅慶見到這靜美調和的裝設佈置,女兒躺在天鵝絨的床上,秀髮披肩,甜甜的睡夢中的笑臉。福慶看了半响,祗輕輕的替她拉上了一幅織錦緞的被,悄然後退。

司徒夫妻詫異的同聲問:「不叫醒她?」

「不用!」

「明天再……」

「也不,還是不讓她知道還有個父親的事情吧,我只有再重重的拜托你們兩位……」

司徒夫妻喜出望外,一致地說:「你放心!」

「再見!」福慶毅然的去了,司徒夫妻一直目送他出了大門。

靑蘭在樓梯上,也一直目送他出了大門。

四

福慶囘到他住的小客棧裏,他的姘婦小茉莉正在燈下玩着十三張,一見福慶就問:「怎麽樣,帶囘來了沒有?」

「帶什麽囘來?」福慶脫了上衣,倒在床上,順手取出一支烟燃上。

「我問你是帶人囘來,還是帶錢囘來?」

「我要你少管閑事,別囉囌!」

「喲!喲!我好心好意的爲了你,有這麽一個漂亮女兒,高老二,還不穩做老太爺嗎?我也佔點光。」

「我沒有這份福,你也沒有那個命!」

「笑話,只要你把她領囘來,闊女婿還不任我們挑?」

福慶從床上一挺身起來:「你別想蹧蹋這個孩子。」

「怎麽說,你想不要了?」

「要囘來跟着我這個三分不像人,七分不像鬼的老子活受罪,是我能把她帶上正路,還是你能把她帶上正路?」福豐將上衣往肩上一搭,就要出門,被小茉莉一把拉住:「自己的親骨肉,沒押沒賣,爲什麽就不要了?」

「我良心我不要,有個人就有個心,我不能把自己的孩子往火坑裏推。——滾,他媽的!拉着我幹嗎?」福慶大聲的說完,大踏步的走了。

小茉莉被推跌在地上,半响才爬起來。眼睛瞪着屋頂,一夜未合上。第二天一淸早,福慶還沒囘來,她就找到了司徒家中,求見司徒院長。司徒太太說院長在醫院裏,問她要見院長有什麽事,小茉莉大模大樣的從烟罐裏取出香烟抽着:「我想見見你們的小姐。」

「我家有三個女兒,不知你要見那一個?」

「我要見的是——不是院長太太親生的。」

「啊!」司徒太太吃一驚:「你跟她是……」

「我是她的母親!」

「她母親不是早就死了嗎?」

「你死了,你能保得住你的院長不再娶一個塡房太太嗎?」

「我不過是要問一問清楚。」

「你比調査戶口的還要問得仔細。」

「可是昨兒晚上高先生已經來過,說妥了,孩子他不要了,怎麽今天又……」

「他囘去想了一夜,覺得太不値得,所以叫我來!」

「這個……要和我們院長去商量才行。」

「你們去商量,我不管。不過,不給人也行,這要看你們漂亮不漂亮。」

「你這個話是什麽意思?」

「老實說,不給帶人,就得給錢,至少要三萬塊,就請你和你的院長商量吧。」

司徒太太無可奈何的與司徒院長通了電話,當然,這個數目無論如何是籌不出來的。司徒太太要她明天再行商約。小茉莉眼一翻:「請你不必這麽拖泥帶水,我做事喜歡乾脆。」

「這個數目太大了,沒法兒答應你。」

「你要看看這是一種什麽貨色,値不値這個價錢。」

「我們從來沒有把孩子當作貨色看,爲了愛她才留她,並不是靠她發財!」

「那就不必再談,我等着把我的女兒帶走。」

「你想把她帶囘去?」

「當然我要帶囘去,總不能人財全讓你們霸佔住,天下沒有這樣便宜的事情。」

「請你先囘去,留下地址,明天我們一定給你答覆。」

「今天我就要有個决定。這麽一個女兒在手裏,還不是一顆搖錢樹嗎?人、錢隨你給。」

「請你別嚷,孩子要知道了,一生不快活。」

「人家是親骨肉,可不能不顧!」

「就是我答應你,也得明天才能籌出錢來。」

「支票也行,不一定現款。」

「支票不在我身上,耍等院長囘來。」

「那我只好等啦!等等也沒有關係。」

門外的汽車喇叭聲,靑梅和立民辦出國護照,他們已囘來了,司徒太太這一急非同小可連,忙說:「請你別讓孩子知道,我答應你好啦!」

「那容易,請你寫一張三萬塊錢的借據。」

「這借據我怎麽能寫?」

「那就不必談了,我帶女兒走路。」

「可是……」

「怎麽樣?」

「茉莉!」這一聲猛如霹靂,使茉莉打了一個冷戰,這是高福慶的聲音。

茉莉聽得這一聲怒吼,有點畏縮,然而還要嘴硬:「我這樣做完全是爲了你呀!你本人來了更好,太太已經答應給三萬塊錢,我看三萬就三萬吧,馬馬虎虎……」小茉莉對福慶使了一個眼色。幅慶一把揪住她的衣領,咬着牙說:「你想拿我的女兒賣錢?」

「我,我……我是好心好意,你眞是……」

「不知你長的是一顆什麽心?你替我走!」

「你鬼迷了心竅,走!走!你跟我走!」福慶連拖帶拉的揪住茱莉,並向司徒太太說:「孩子還不知道吧?千萬不要讓她知道!」

靑蘭在樓上從茉莉進來索詐,就起了疑心,何況昨夜高福慶鬼鬼祟祟的隨着父母登樓,去到姐姐房裏,他們低聲的說話,一句半句的使靑蘭聽得摸不着頭腦。今天茉莉來了,他是那末大模大樣,高聲朗誦似的,她什麽都聽得一淸二楚,心中暗暗的得意。她目送高福慶揪着小茉莉出去,在門首,劈面迎着靑梅和立民。他倆看到一個流氓型的男人,揪着一個娼婦型的女人,一路拉拉扯扯的從家中出去,深自懷疑。問母親,母親支吾着答非所問。這樣,靑梅也就算了,因爲她正忙着和立民的訂婚慶典。

五

司徒陽因見高福慶能這樣深明大義,爲下一代着想,他特地到他住的小客廳裏送點錢給他。福慶拒絕收受,他認爲這是對他侮辱。然而小茉莉不問情由,把錢收下了,福慶氣得眼中冒火。司徒又誠心誠意的留下錢,解釋他留這錢並非因爲他有個女兒在他家,而是他對他,也是人對人的一種互助的義務。

福慶慚愧的接納下,他把他的職業吿訴了司徒,原來他在一家麻雀館裏管管籌碼,藉此混口飯吃。

靑梅訂婚的那天,司徒夫妻商量了半天,是否要請高福慶來觀禮?最後覺得,無論怎樣,他們總是父女,骨肉天生,還是寫個請帖送去吧。

福慶接到請帖又喜又慚,他立刻打了個電話給司徒道謝,並說明只有心領,不能親自來參加了。不過他替孩子備了一份禮物,雖然他沒有具名。

訂婚的前夕,靑蘭趁着立民與靑梅吿別的時候,她溜出閨房,在樓梯低聲的喚立民:「我想在你訂婚之前跟你談談。」

「時候不早了,我們明天再談吧,我也想聽聽你對我們訂婚的意見。」立民邊說邊走。

「今天非跟你說不可,因爲這起一個祕密。」

「祕密?」立民感到有點意外,說道:「是什麽祕密?」

靑蘭下樓來,挽着立民:「我們到花園裏去談談,那裏比較淸靜。」

「也好!」立民與靑蘭走向花園:「我倒要聽聽是怎麽樣的一個祕密。」

「我先問你,你愛大姐,是愛她那一點?」

「你問這個幹麽?我是要聽聽你的祕密。」

「這個問題,和我的祕密有密切的關係。我要知道你愛大姐,是否和父親的醫院相連繫的。」

「我不懂你這些話和你的祕密有什麽關係。」

「老實的問你,你愛大姐,是不是爲了父親的醫院?」

「蘭妹,你這些話問得有點莫明其妙。」

「我是關心你,你要知道,眞正能繼承父親醫院產業的,不是大姐,是我,是我靑蘭。」

「沒想到你竟然說出這様的話來,簡直不像是靑梅的妹妹!」

「你說得不錯,事實上,也不讓我承認她是姐姐。」

「蘭妹,你不能這樣說!」

「我說的都是實話、都是眞話,你再聽我說下去……」

「我不要聽!對不起,我走了!」

「你別走,爲了便你將來不失望,你還是……」

「謝謝你!我不會失望……」

「你聽啊!大姐是……」

「這些話,以你的身份,敎育,都極不相稱的,再見!」立民大踏步的奔向大門去了。

「哼!把心掏出來給你,還嫌帶着腥味!」

「蘭妹!」靑梅像一座石膏像這的出現。

靑蘭嚇了一跳,旋卽鎭靜的說:「什麽事!」

「你跟立民說了些什麽話?」

「沒有說些什麽話。」

「我全聽見了,你還賴!」

「聽見了何必還要再問,這不是廢話!」

「你說這些話,到底是什麽目的。」

「無所謂,隨便說來玩玩!」靑蘭移步上樓。

「站住!」靑梅實在忍不住了,喝止她停步。

「對不住,我沒有興趣看你發小姐脾氣。」

「你在姐姐面前,說話是這種樣子?」

「誰是我的姐姐?你?你不配!」

「啪!」很淸脆的一記耳光,是靑梅的手掌落在靑蘭的臉上。但靑蘭冷笑了一聲,轉身上樓。

靑梅看着自己的手,有點後悔,她追上了樓,追進了靑蘭的房間,靑蘭躺在床上,直瞪着眼。靑梅俯伏在她的床前:「蘭妹!原諒我,我不該這樣魯莽,可是你的態度……」

「我的態度怎麽樣?」靑蘭坐起身來。

「難道姐姐打了你一下,就不能原諒了嗎?」

「有什麽原諒不原諒,我根本就沒有這麽個姐姐。」

「你說什麽?你在……」

「你在做夢,你以爲你是我的姐姐,你照照鏡子……」

把睡了覺的靑芝也吵醒了,他抱着大姐說:「不要跟她說,大姐,你去睡吧!」

「你說!你說!」靑梅氣極,而又詫異得很:「我不是你姐姐,我是你的什麽人?」

「也許連你都蒙在鼓裏,可是我全知道。」

「你知道什麽?說!說出來我聽!」

「蘭兒,住嘴!」原來她們房裏的吵鬧驚動了父母,司徒陽已在門首站了半天。

「爸爸!你吿訴我!吿訴我!」靑梅撲到父親的懷中,眼淚奪眶而出。

「別聽她胡說,你囘去睡覺吧!」父親撫着靑梅的秀髮。

「我沒有胡說,」靑蘭兩眼突出,閃閃的發着光:「我親眼看見昨天晚上的事,我親眼看見今天早上的事,我聽見媽媽跟那個女人談的話,我聽得淸淸楚楚。爸爸!何必當着她的面前說假話?吿訴她:她不是你親生的女兒,她是寄養的,你說呀!你吿訴她呀!」

「你再敢說下去,我打死你!」父親像暴雷一般的炸裂了!靑蘭看見父親這樣,倒下身,抱着頭放聲大哭起來。

六

好像一天的陰霾,籠罩在司徒的家中,靑梅不是司徒夫妻的親生女兒,這事也瞞不住了。靑梅獲知她的父親在一家麻雀館裏做事情,不管司徒夫妻怎麽說,她仍舊要找她的父親。在深夜,在司徒院長說得舌敝唇焦之下,在司徒太太哭得如淚人兒似的聲中,在靑芝拉着不放,連聲的親熱地呼喚着「姐姐你不要走」的聲中,她還是離開了家,到麻雀館中去找她的親生的父親。

當靑梅離開司徒家中時,司徒就打了個電話到麻雀館,吿訴福慶,靑梅找他去了。這使福慶非常的彷徨與焦灼,他不知如何是好?是帶着一副喜悅的心情來歡迎女兒呢?還是不與女兒見面,不讓她留下這麽一個壞印象?他矛盾極了,連派籌碼都派錯了。那邊檯子上少了一個人,老板要他去凑個數兒,他只得帶着千思萬慮的一顆矛盾的心,坐上檯子搓麻將。

靑梅乘了一輛街車,在這條街上奔馳着,兩旁暗淡的街燈,流鶯在黑暗的塲合下,與狎客談判着他們的生意經,敲梆子賣夜粥的在街上叫賣着。靑梅在這條街上四處尋找這麻雀館,終於找到了「大利麻雀耍樂」的一塊牌子,她下了車,從麻雀館門前唱粤曲的盲女身邊擦過,走進這麻雀館裏去。福慶一眼看到靑梅,他手足無措,連牌也忘了抓了。一個賭客嘲笑地對着福慶看一眼,又對靑梅看一眼:「怪不得,原來你的魂到那兒去了。」接着是其他的賭客捧塲般的一陣怪笑。立刻,大家的眼光都集中到靑梅身上了,這時連劈劈啪啪的牌聲也稀疎了。福慶坐不住了,他硬拉小莱莉替他打,硬着頭皮走出去。靑梅跟着幅慶後面,手持着她養父司徒陽交給她的照片,她認定了就是這人,而且也是早晨在家中門首看到的這人。不必問,這就是她的生身的父親。雖然這個父親當初爲非作歹,吃過官司:坐過牢,然而父親總是父親,她追上去啞聲的叫着:「爸爸!」福慶囘頭怔怔的說着:「你……」

「爸爸!你不認識你的孩子了?」靑梅熱淚交流。

「不,不!」福慶突然叫道:「你認錯了,我不是……」

「爸爸,你忍心連自己的骨血都不認?」

「不,你認錯人了,認錯人了嘛!」

「認錯了?」靑梅把照片送到福慶眼前:「這,這,這還會錯?爸爸,過去的事情我全知道,媽去世了,你被警察抓去,關起來,所以把我交給別人撫養,我都知道了,你不必再瞞我了,」

福慶痛苦的說:「旣然你都知道,你老子這麽一個沒出息的敗類,你還來找他幹什麽呢?」

「無論怎樣,,你總是我親生的父親啊!」

「親生父親?二十年沒養過你一天,這父親你還認?」

「爸爸,過去的事,我不怪你!」

「我自己也沒有臉來認我的孩子,你別說了,囘去,囘去,囘你的家去!」福慶推着靑梅走。

靑梅傷心地說:「爸爸,你眞的不認你的女兒了?」

福慶半天沒說話,突然打了自己一個耳括子,咬着牙說:「我……」

「爸爸!」靑梅拉着福慶的手,幾乎跪下來。

幅慶老淚縱横的說:「我,我早死了不就算了嗎?免得害孩子!」然而他堅持的對靑梅說:「孩子,你要是念着還有這個爸爸,你就聽爸爸的話,囘去,趁早囘去!別來找我,我也不會再認你做女兒的。聽話就是孝順我。」

「不,我要跟着你,我不願意離開你,我不能不顧你,你的家才是我的家,我跟你走。」

「我的家?我那兒來一個家?我什麽都沒有,今天吃飽今天不挨餓,明兒再說明兒的話。我那兒來個家,你跟着我,豈不是………你簡直是要我的命嘛!」福慶要想獨自走開。

靑梅拉着不放:「爸爸,你不能不要我!」

「你……孩子,你走吧!你知道爸爸心裏是什麽味兒!」福慶終於掙脫了,急速奔去。

靑梅追不及,傷心的立在門首,麻雀館中的閑言碎語使她不能忍受,她立卽離開了這個地方,跳上了街車,含着無限的幽怨,走了。

七

靑梅並沒有囘家,家中上上下下的人都在等着她的消息,司徒太太來囘的在地板上走,司徒院長也背着手,咬着他的烟斗,從大廳踱到書房,由書房踱到大廳。福慶打來電話,說靑梅已離開麻雀館,她到那裏去了呢?這深更半夜?司徒太太急得什麽似的,司徒院長安慰太太說:「我相信她終會囘來的。」

張立民主張報警,院長則認爲小題大做,張揚出去,反而不好。立民担心靑梅走絕路,他自言自語地:「也應該吿訴我一聲,訂婚請柬都發出去了,明天不是要鬧笑話!」

「都是你!」司徒太太對着丈夫發脾氣:「鬧成這個樣子!」

「奇怪!怎麽倒怪起我來了?她要走,我有什麽法子?」

「不怪你怪誰?要是靑梅有個三長兩短,看你心裏能够過得去!」

司徒院長又急又氣,向着靑蘭說:「都是你,惹出這麽許多麻煩!」他只有把氣洩在蘭兒的身上,一挺身上樓去了。

靑蘭這時也深深的後悔,自己做得太過份了。然而事已不堪收拾,後悔也來不及了。

當司徒閤家焦慮萬分的時候,靑梅已到了喬奇、淑愉的家中,她請喬奇夫婦千萬不要吿訴司徒她住在這裏,但要請他把生父福慶找來,可是當喬奇打電話去的時候,高福慶已經辭退了大利麻雀館的職務,不知到那裏去了。連小客棧也不住了。靑梅早晨起身,獲知父親悄然遁去的消息,心中非常的難過。喬奇說:「後來我又找了半天,好容易才給你把他找來。」

「你說我的爸爸來了?」靑梅一掀被從床上起來:「他在什麽地方?」

「在客廳裏等你半天了!」

靑梅驚喜地穿上晨褸,一路叫着:「爸爸!爸爸!」下樓而去。

在客廳裏,等待着靑梅的是司徒陽夫婦、靑蘭、靑芝和張立民。靑梅看到這一家人,驚愕地站着不動,她不知道如何向他們說話,只是呆呆的站着。靑蘭立刻委婉的上前,親切的執着靑梅的手:「姐姐,請你原諒我一次吧!都是我的不好,累你受這麽多的氣,你跟我們囘去吧!爸爸媽媽爲了你的走,昨夜一整夜沒有合過眼,你忍心嗎?」

靑梅抬起頭看着父親、母親、靑芝、立民,眼淚止不住的流下來。靑蘭接着說:「饒了我吧!全家都等你囘去!」

靑芝流着淚眼執着靑梅的手:「大姐!你跟我們走!走!」

立民含情脈脈的低聲喚着:「梅……」

司徒太太用手帕在擦淚:「你看你兩個妹妹都在求你……。」

司徒院長慈祥的看着靑梅:「是不是還要爸爸來賠個禮?」

靑梅悲喜交集的叫着:「二妹…三妹…立民…爸爸…媽媽……」她撲到母親的懷中,嗚咽地啜泣。

靑梅與立民訂婚的消息,刊載在報紙上,這張報紙,蒙在躺在公園椅子上的一個人的臉上,他睡着了。但被園丁喚醒,她呆呆的坐起來,提着他的一個小包袱,又拾起了這張報紙,蹣跚地離去這個公園。

這個人是誰呢?這個人雖然成爲天涯的流浪人,但這個人的心是有極大安慰的,因爲他的女兒訂了婚,未婚夫是這樣英俊有爲的靑年,而且女兒卽將出國深造,對於他是有無比的力量,使他有更大的勇氣活下去。 ——完——