人物介紹

吳楚帆.黃曼梨

銀幕上與銀幕外的吳楚帆與黃曼梨,對照之下竟有如此的不同。這差別,恰好說明兩人的演技確已到了純煉之境。

後頁的張瑛與紫羅蓮,他們之為製片家所爭奪,為觀眾所讚美,也可作如觀。

演員群像 林擒作

從右至左,第一行是:盧敦,馮應湘,夏露。第二行是:姚萍,葉萍,李月清。第三行是:黃楚山,周志誠,李亨。

他們都是有了定評的好演員,尤其盧敦,他不但以演員的身份受讚美,同時也是影界中最能「潔身自守」的「義氣朋友」。從他之願意參加演出,足見「百刼娥眉」是一部可信任的影片。

林擒画王鏗于東方之珠鑽石山下

「百刼娥眉」的導演王鏗和劇作人孔强,曾合作多次。但過去的合作常受限於製片家們的「生意眼」之下,使他們,沒有更好的發展。然而,對於「百刼娥眉」,卽是影片本身也可以證明,他們的合作已不再受拘來,他們可以從心所欲的去創造,去發展。當一個導演和劇作人不爲庸俗的市儈所左右,可以相信,其結果必使觀衆有更盡情的感受。

「百刼蛾眉」的監製人黃金城,他的製作態度是不濫製,不迎合,他認爲「百刼娥眉」是觀衆眞正需耍的影片而不是適合惡劣嗜好的粗製品。

百刼娥眉

「百刼娥眉」是一部有重量的出品,它的內容正好配合廣大羣眾的需要。

為什麽終生勞苦的農民會有這悲慘的姞果呢?是天災還是人禍?

當我們明白了一個注重科學,關切人民生活的國家,他們對於水的利用是如何的看重與認真時,便可一步明白,天旱决不會成為災害。

但是既然有惡覇,有土豪,則天旱之為災與土豪的存在就毫不足怪。

我們別要因為影片中沒有豪華佈景,沒有調情說愛,沒有低級噱頭、便輕易地放過。當你讀完了這故事所描畫的,你必會有這樣的感覺;

是的,他的真實太動人,難道一個人對此竟不泣然下淚麽?

演員包括吳楚帆,黃曼梨,紫羅蓮,張瑛,盧敦,姚萍,馮應湘,葉萍,黃楚山,周志誠,李亨,李月清,夏露,湯劍廷,岑孟登等。

陣容堅强,可以想見。(林)

「百刼娥眉」電影故事

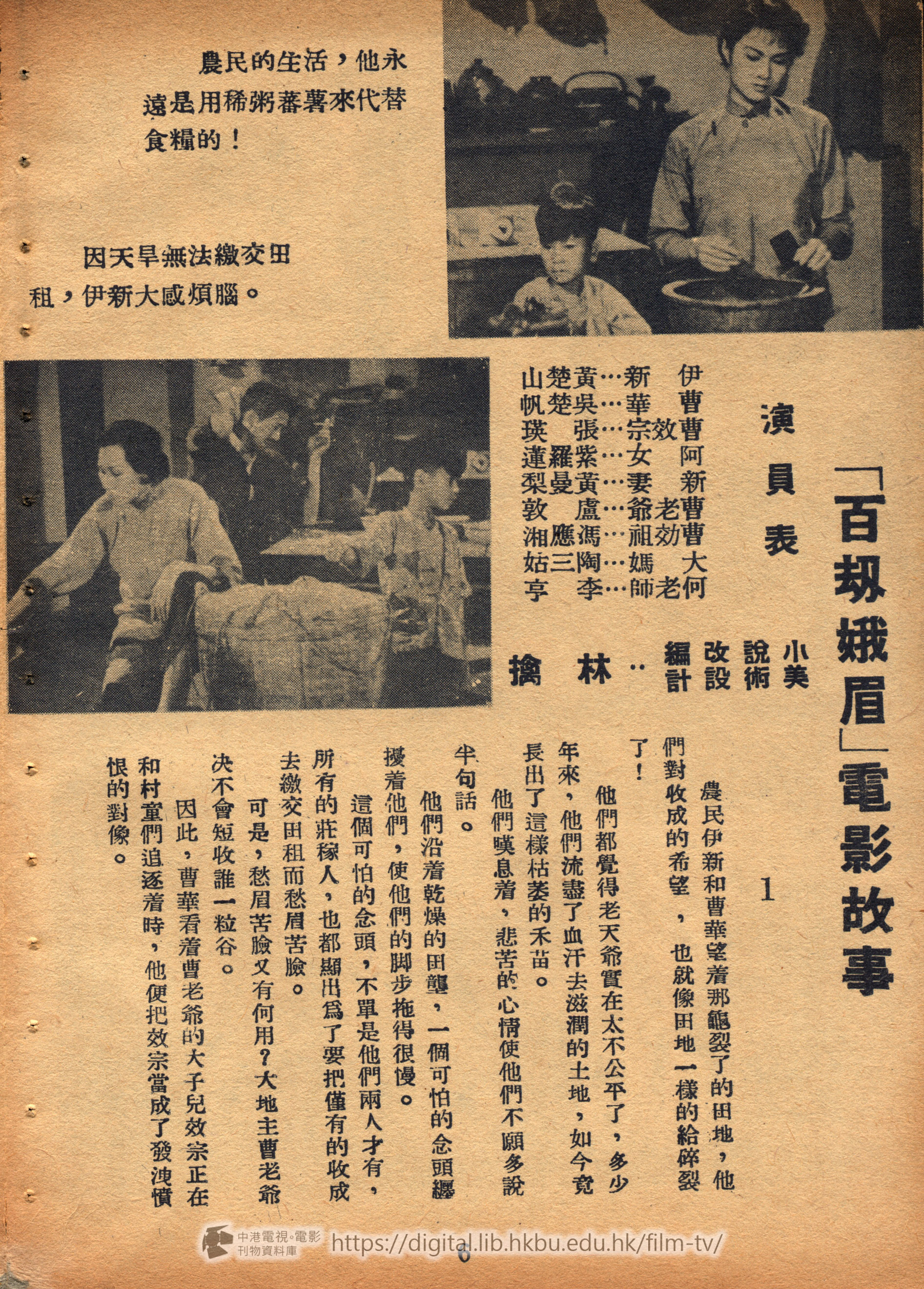

農民伊新和曹華望着那龜裂了的田地,他們對收成的希望,也就像田地一樣的給碎裂了!

他們都覺得老天爺實在太不公平了,多少年來,他們流盡了血汗去滋潤的土地,如今竟長出了這樣枯萎的禾苗。

他們嘆息着,悲苦的心情使他們不願多說半句話。

他們沿着乾燥的田壟,一個可怕的念頭纏擾着他們,使他們的脚步拖得很慢。

這個可怕的念頭,不單是他們兩人才有,所有的莊稼人,也都顯出爲了要把僅有的收成去繳交田租而愁眉苦臉。

可是,愁眉苦臉又有何用?大地主曹老爺决不會短收誰一粒谷。

因此,曹華看着曹老爺的大子兒效宗正在和村童們追逐着時,他便把效宗當成了發洩憤恨的對像。

孩子叫着:「傻大哥,傻大哥!」曹華便輕蔑地說:「瞧你這傻瓜,就只懂得跟孩子們左追右逐。」

立刻,別的莊稼人也和曹華做一路,給這「傻大少」以無情的嘲諷。

儘管老成持重的伊新勸他們別生事惹非,他們還是你一句我一句的嚷着嘲諷着:

「瞧呀,他一家子都只懂得享福,偏這優瓜給趕去挑水砍柴。」

「可不是。人家就說他是『野仔!』」

「你也沒懂得,聽說他媽還死得不明白。」

「別說啦,傳到曹老爺耳裏可不是玩的。他一發脾氣,把田地收囘這才叫我們死無葬身之地啊!」伊新一面警吿一面催促大家散開。

家門外,他的女兒阿女挽着雞籠,咀裏麗麗啦啦,哼着小調兒:雖然聲音是那樣的清脆,但這樣的淸脆却只增加了愴涼與悲傷的氣息。

他的弟弟細狗隨着她身後出現。這孱弱瘦小的樣子,一張萎黄的瞼,一雙失神的眼睛和一隻乾癮的咀巴,正顯示他和田裏的禾苗一樣,完全缺乏適當的營養。

瞧伊新綳緊了臉進來,阿女忙迎上去,細狗也疲倦地叫「爸爸。」之後,阿女又羞澀地招呼曹華,提了雞籠進屋。

在這沒有光彩的日子,莊稼人早就只能以稀粥去支持自己的生命。他們不曉得這樣的日子要延續多久?他們除了咬着牙,除了讓淚泉枯涸了的眼睛睜得更大,他們就只能無可奈何地把滿腔的悲憤,憎恨,向自已的親人發洩。可不是,當細狗抓起一把谷餵飼咯咯地叫着的母鷄時,伊新也就暴怒地劈臉給了他一巴掌。雖然他聽到孩子的哭,看到自己妻子伸着枯乾的手去維護孩子,心裏也感到像刀絞一樣的陣痛,然而,比起曹老爺的殘酷,比起他手下人的狼毒,這又算得什麼。

而且他們這一家還短一担谷才好繳田租呢。

「就是呀,多留一粒谷就少吃一點苦。家家戶戶都是這樣子,誰也不好問誰借。哎!明天這日子眞不敢想!還短一担谷,你想哪姓曹的會放過我們?」

弟弟的號哭,母親陰鬱旳眼色和父親的憂慮與恐懼,就像一把火,不但灼痛了阿女的心,也燃燒起她的勇氣,她草草的把盌碗之類收拾好,懷着希望匆匆去找曹華。

這裡,毎一家的不幸不會不同,能够用以充饑的不是稀粥就是「蕃薯。」

黯淡的燈光下,阿女看到曹華的牙齒在用力地互相磨擦,牙齒的抵觸不是爲了「蕃薯」的可堪咀嚼,而是藉此可以排遣心中的悲憤。

阿女在門前巡逡着,不知進去呢還是不進去呢?曹華的娘看見了,忙把她招呼進去:「哎喲,阿女,這也値得你害臊?要是時年好,早就做了我家的好媳婦啦。」

這樣一說,儘管燈光黝暗,阿女蒼白的瞼上也浮微微的紅暈了。

曹華邊揩咀邊讓坐:「阿女,爸呢?這樣晚你……」

阿女張着大眼睛,眼裏帶了求援的神色:「阿,這時間來不是為了田租爲什麼?華哥,能借給我們一點谷嗎?」

「借谷?」華媽錯愕地拾起頭,但立刻給他兒子那種莊重而同情的眼色咽住了。

「谷麽?阿女,你要多少?」

「華哥,你眞要給再們幫忙了。一担,這數目會使你爲難麼?」

曹華搖搖頭笑着:「那麼,等一囘我送來你家便是。」

阿女也笑了,而且笑得那我的開朗與充滿感激!

在這所有的田地上,曹大爺正像一頭貪婪而殘暴的狼,自從他盤据以來,不知多少莊稼人給他生呑活剝,痛苦地輾轉溝壑!

然而他把自己包圍在兩堵高牆之中,他以爲這兩堵高牆可以鎭懾憤怒,壓制反抗,因此,他就在兩堵高牆之間,毫無顧忌的製造罪惡,產生不幸。

這一天,正是農民們繳田租的日子。

門外都站滿了執槍持棍的爪牙。

助紂爲虐的秦管家陰險地盯着每一個進來的農民。他的威脅諂笑,他的毒辣手段,使得一切莊稼人的生活都更悲慘,也因而更憎恨。

除了舐食農民的血,就只懂得嬌奢淫逸的曹家二少爺效祖,如今也正坐在那裏翻開賬部 ,記錄着他和父親的罪惡。

瞧呀,農民跑過他跟前,不是受到恐嚇就是受到硬給欺搾,他一忽兒叱罵誰的「穀粒沒有風淨」,一忽兒又挑剔誰的短了斤兩,總之也不會讓人平易地跑過。這是鬼門關!

曹華來了,秦管家向他的穀筐裏抓了一把。曹華狠狠地盯着他:「用不着你,穀都風淨了。」

秦管家用力把穀一撒:「風淨了又怎樣? 我們說不淨就不淨。」

當着這種神態,曹華的眼睛都紅了,但是他畢竟捺耐下來。他跑到效祖面前,無可奈何地賠着笑臉:「祖哥我們都是曹家人,能給我通融麽?這裏短了的一擔,再有收成便馬上補給你?」

「廢話,都說曹家人,我們還用得着收租收糧?要是,就立刻想辦法,不呢,我們也有我們的法子。」

曹華全身痙攣,他不願再和效祖分辯,他怕憤怒會毀掉自己,他匆匆跑過去。

效祖得意地望着曹華的背影,囘頭對伊新說:「嘿,阿新,爸說你們外姓人,得多繳一份看守隊月費!」

「多繳一份看守隊月費,」對于伊新就如一柄利斧從頭劈下,他感到暈眩,乾澀的咀唇震動着:「二少,這一造沒有收成,求……」

「求求求,求什麽!都是ー樣收成,誰也短不了!」

曹華囘頭來:「祖哥,他家裏再也不剩一粒穀了。外姓人難道不是人!」

「你有這胆量?很好,你就替他付了月費。」

伊新還是要向效祖求情,一陣嘈雜的人聲把他楞住了。

大宅前的石階上,曹老爺以驕傲而凌厲的氣派去接受農民們的致敬,農民們叫着:「曹老爺,曹大叔」。他却連咀唇也不動一下。他覺得自己就是神之子,所以福祿只降臨他的一家。而農民呢?農民就應該受苦,應該受他的統治。

就是他身邊這個妖嬈的姨太太,也不過是他的奴隸,供他享用的一團「肉」。

所以,當效宗領着曹華和伊新跑到這神之子跟前,胆怯地解釋了兩人的困難。曹大爺便裝着慈悲的口吻說:「很好,大家都是曹家兄弟,哈,你們的欠糧,便今晚交來吧。」在他,這已經和神一樣的寬容大量了。

然而曹華實在太不尊敬了,他竟然不願意接受這樣的寬容大量,他說:「大叔,沒有就是沒有,我們的田地會立刻有收成麼?而且新叔的一份『更費」也就更不該!」

這樣的說明,甚是太大的侮辱了。從來就沒有人敢像曹華這樣當着他說個「不」字。

「那麼,哼!」他陰森的笑聲就像一度催命符,他的爪牙阿敬完全懂得這笑聲的含義。

于是,阿敬衝前揪着曹華便打:「肏你娘的,誰說不應該!」

曹華要掙拒,野獸們一擁而前,立刻他的胸前背後都受到重重的毆擊。

伊新忙搶上去,但只來得及叫「曹老爺」幾個字,迎着他臉上身上擊下的槍,棒,拳,脚早便他不支倒地了。從他身上而來的血佈滿了他一身!

效宗看得呆了,他要把伊新扶起,但臉上也立刻受到重重的一下,他捧着熱辣辣的臉退下來,瑟縮地看着曹華掙扎着把伊新放到背上。

沒有人敢哼一聲,人們循着血踪退到高牆外面,

牆內的院落裏,響起一片狼嘯似的笑聲。

效宗茫然地囘到後院,剛才的一幕使他的精神受了大大的震動,一個奇怪的念頭嚼食着他的心。他的頹喪與茫然使老保姆大媽大爲驚異,當她明白了效宗所以茫然的原因時,她也感到憤懣難以抑制。但是大媽比他歷練多了,她懂得一個人在這樣的環境最好還是裝痴作聾,她警吿效宗:「我就勸你別管閒事啦,你偏不聽,你要像效祖似的惹事招非嗎,你可比不上他。」

「你說,爲什麽比不上?」

「你慢慢會明白的。」

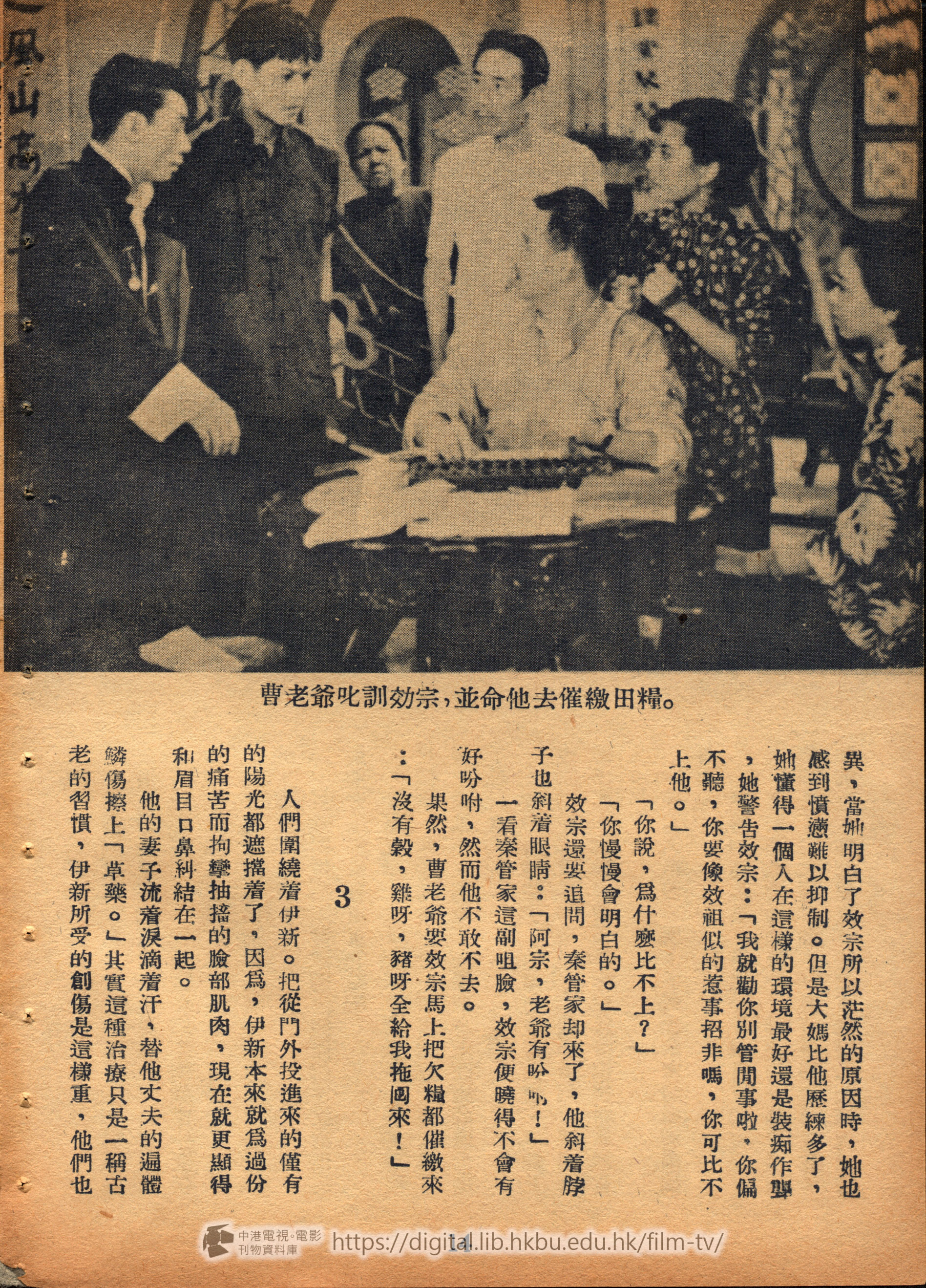

效宗還要追問,秦管家却來了,他斜着脖子也斜着眼睛:「阿宗,老爺有吩咐!」

一看秦管家這副咀臉,效宗便曉得不會有好吩咐,然而他不敢不去。

果然,曹老爺要效宗馬上把欠糧都催繳來 :「沒有穀,雞呀,豬呀全給我拖囘來!」

人們圍繞着伊新。把從門外投進來的僅有的陽光都遮擋着了,因爲,伊新本來就爲過份的痛苦而拘攣抽搐的臉部肌肉,現在就更顯得和眉目口鼻糾結在一起。

他的妻子流着淚滴着汗,替他丈夫的遍體鱗傷擦上「草藥。」其實這種治療只是一稱古老的習慣,伊新所受的創傷是這樣重,他們也都不敢把希望寄托在這種習慣上面了。但是伊新已是家徒四壁了。曹華,三叔和阿牛這些人也不見比他更富有。他們圍着痛苦萬分的伊新,儘管磨拳擦掌的憤怒,儘管咬牙切齒的咒罵,可是誰也不比誰更有辦法。

還是這個好心的小學敎師來了,當他審視一遍認爲伊新的傷勢着實不輕時,才提議大家集上一點欵子,到墟裏請個醫生來。

教師的提議當然沒有人反對,甚至大家還傾其所有。

款子集好了,這對于在半昏迷狀態中的伊新已經是一服興奮劑,他像突然甦醒過來,睜着眼,喘着氣斷斷續續的說出他衷心的感激。

于是,大家都似乎有了新的希望,他們亂做一團的叫着感嘆着。

阿牛接過款子激動的跑出去,他發誓要在最快的時間把醫生接囘來。

然而,就在這一刹,迎着他在門前出現的一羣人把他楞住了,那是秦管家,效宗,阿敬和挺胸突肚的爪牙們。

這一羣狼虎的出現,使得這房子剛才洋溢着的樂觀氣息一變而籠罩了愁雲慘霧。當然,他們之來斷不會爲了探望伊新傷勢的是輕是重?一開口,便是追討所有未淸繳的田粮和更費。

「我們眞是不剩半粒穀子了!」伊新的妻懇求着,她充滿痛苦與恐佈神色的眼直瞧着她的丈夫又轉過來望着效宗,那意思是說,「你看他又傷得這樣厲害。」

這個被叫作傻瓜的大少爺也心輭了,他想說話。

然而女人臉上的眼涙與眼前的一片凄涼,幷沒有打動秦管家和阿敬。他們要開始搜索。

他們對於鈔票銀錢就像獵狗對小兎一樣,人們集起來準備請醫生的款子馬上給秦管家發覺了,他一下子撲過去,把鈔票搶到手裏:「 沒有?鈔票不也和穀子一樣!」

女人們開始哭了。男人們㫮欲裂!

尤其曹華,他是一頭不易被欺侮的獅子,

他撲過去叫着:「這是救命錢呀!」

但是他立刻便給女人們拉扯着,攔阻着了。

于是他只好咒罵,大聲大氣的叫著:「看你這『野仔』眼白白俾個『馬屁友』蝦到粒聲唔敢出!」

阿女和她媽忙掩着他的咀要他不說話,巳經遲了。他罵秦管家和阿敬是「馬屁友」正戳中了他們的膿瘡。他們一湧而前,七手八脚,舉槍舉棒把曹華制伏了。

秦管家眼露兇光,阿敬滿臉殺氣,叫着:「把他拖囘去!揍死他!」

阿女和他媽立刻感到曹華這一去儘是「兇多吉少,」這一去可能就是永別!

阿女顧不了手上還抱着細狗,忙半跑半跪搶上前,才跑了幾步,便給槍棒重重的擊幾下,使她不能不踉踉蹌蹌的倒下來。

曹華給拖去了。屋裏起了一陣騷動。

然而給槍棒擊中的細狗底號叫却更增加了每個人脉撲的跳動。何况,細狗號叫立刻便變爲呻吟,變爲喘息,這脆弱的小生命又如何受得起這種毫無理性的摧殘?

儘管這個因爲悲痛過度而就要昏噘的婦人,在神前把頭磕得滿額是血。

儘管這個一生受盡折磨的伊新,在神前許願寧替代他兒子去死。

儘管一切人都合什禱吿,用盡窮人所有能用的方法,細狗還是在一陣急劇的喘息中比他的爸爸「先走一步!」

在沒有治療,只有打擊與傷痛的磨難下,伊新又如何能與死抗拒?

他只氣呼呼地吩咐幾句話,咀唇便再也無法噏動。……

現在,人們用來表示悲痛的已不是流淚與痛哭,而是一種使人心胆俱碎的沉默。

人們瞠目結舌,死的陰影顯得更大更可怕,充塞了這屋子,充塞了毎個人的心!

效宗悄悄地在長滿野草的墳地上偷瞧這兩個被難者的葬禮。

兩個被難者給草蓆捲着,放進早就掘好的窟洞。母女兩看着這兩個曾經一同歡笑一同受苦的親人慢慢給泥土掩沒,想到今後再也沒有人在痛苦的日子裏互相撫慰,她們眞想追隨已逝者一同死去。……

然而母女兩畢竟給勸慰下來。所有送喪的農民都驚惕阿女別忘記父親的遺言:「我們應該爲死者報仇呀!」

母女兩和送葬者陸續離開了墳地。太陽高照,把掛在悲戚的瞼孔上的淚珠都曝乾了。

效宗獨個兒在墳地上躑躅。他踢着地上的草,心中充滿了矛盾的感情。忽然,他在那些堆滿了亂草的土墳上發現了一個短短的石碑,上面刻着:「曹門氏之墓。曹希仁立。」他蹲下來,望着這兩行給風雨剝蝕得模糊不平的字,心裏,腦裏,耳裏驀地昇起曹華駡他的一句話「野仔」,你這『野仔!』。聲音嗚嗚作嚮,越响越大,他突然站起來,朝着囘家的路上跑。

他冒冒失失的跑向後院,一手抓着大媽的胳膊,苦苦的懇求大媽吿訴他爲什麽人家都駡他是「野仔?」大媽禁不了他的懇求,就要原原本本的說根由了,偏偏姨太太和效祖滿腹邪氣的撞進來。大媽自然不敢開口。末了,效宗給姨太太數說了一頓,只好低頭轉出了後院。

當他把野菜和糠批弄好,提着大桶跑向猪欄。一陣從隔壁傳過來的呻吟聲把他駭住了。

曹華給他們像柴一樣綑縛着,丟進了柴房,身上的創傷和軀體的被掣肘使他煩燥欲死,起初他還叫着罵着,過了一段時間,喉乾舌燥的煎熬他不得不從咒駡變爲斷斷續的呻吟,喘息!

效宗對着這個無辜的受難者,同情心軀使他回頭拿了一大勺茶水來,遞給曹華。然而曹華拒絕了這種恩惠,長久的被剝削被損害從他提高了驚惕,他就怕這個屋子的任何人都會對他不利。

自然,這種驚惕和恐懼也不單存在曹華的心裏,躭在家裏只管求神庇佑的兩個婦人和忐忑不寧的阿女又何嘗沒有這種感覺。

尤其阿女,當她把這種恐懼在心裏擴大了却又到處感到絕望時,她便只能在最難過的時間裏唱着些傾訴愁苦與希冀神靈援助的短歌。

如今巳是黃昏了,她穿過了荒凉的小巷,踏着細碎而乾燥的泥土,讓自己纖弱的軀體傾倒在那些因爲天旱而沒有長出荒草野花的土堆上。雖然仰望頭上灰黯的蒼穹漸漸堆積了黑壓壓的雲,她還沒有停止那幾乎像喁喁細語的如怨如訴的歌唱。當雲塊越聚越多時,歌唱幷且帶來了啜泣。

但黑壓壓的雲又豈止帶來了啜泣,這些雲塊簡直就是不幸的徵兆。

循着那邊望去,秦管家和阿敬竟朝着她的方向來了。

可以想像,這兩頭狡獪而兇殘的狗如何肯放過這頭肥美的羔羊。

他們只隨便便的賣弄了一下,說:「阿女,只要你求求曹老爺,曹華便可平平安安的囘家啦。阿女也就在謊諞下給送到曹大爺那張大着的咀巴。

「大爺,這肥美的菜餚你會感到可口,感到高興的。我已關照阿敬看得牢牢。」秦管家照例是斜着脖子,斜着眼睛也斜着咀巴。

曹大爺淫逸地笑着點頭。

秦管家把她領進這個陳設得很「雅緻」的房間——其實,一切的陳設都滿是農民的血和淚。

曹大爺叱罵着把阿敬趲走,滿懷高興的坐下來。

于是,阿女跑上兩步,毫無隱藏地把她的心裏話都說了。

「呵!沒關係,沒關係。阿華是自己人,看他年少氣盛,不過略施懲戒吧了。至於欠下我們的田糧……。」

「曹大爺,欠下的我們總想法還你。」阿女顯得有點興奮。

曹大爺裝得非常慈靄:「唔…我可以馬上放阿華囘去,不過……唔…阿女,你可要答應我的條件。」

這個誠實天眞的小姑娘,她的好心腸常使她忘記別人的險詐。她瞪着一雙清澈的大眼睛 :「是什麼條件呢?」

曹大爺把眼睛笑成一條縫:「我建了所新房子,眞是漂亮極了!要是有個像你這樣美麗的新娘,才好配得上呢。那麼,阿女,你就住到裏面做我的四姨太吧,你再一打扮,眞是新人如玉啦!」

就像個悶雷在阿女頭上响起,她顫抖了一下:「曹老爺,你說?……」

秦管家和曹大爺都有一副毒心腸,所以秦管家的笑也跟曹大爺的一模一樣:「阿女眞是你的福氣啦,還不快叩頭謝恩。曹大爺說要把你寵做四姨太了。」

阿女倒退了幾步:「這如何能够……」

「你是要當着阿華才好答應麼?」

曹大爺一聲叫喚,阿敬和爪牙們早把曹華踉踉蹌蹌的推進來。

阿女在此時此地的出現,曹華感到異常驚訝,也感到决不是好事情。

當他明白了曹大爺要阿女做他的四姨太作爲放他囘去的條件時,他激怒得連所有的血管都要爆裂。他屯着脚,搖晃着肩膊,用最難堪的字眼去咒罵曹老爺,咒駡秦管家和阿敬。

但在拳頭,木棍,皮鞭和毒辣的心腸所造成的酷刑下,曹華所獲得的不過是皮鞭的毒打,棍棒的毆擊。

但皮鞭棍棒所能摧殘的不過是曹華的肉體,却難征服他的心。他還是叫着罵着,他說他可以犠牲一切,却决不能讓阿女受到絲毫的侮辱。

阿女呢,她想如果犧牲自己能够使曹華少受點苦,她甯願滿足曹老爺的要求。

阿女答應了。

曹華像敗絮一樣給狗們拖到門外。

如果收成好,如果沒有橫征暴歛,如果沒有惡毒的地主。這様的夜晚該是多美麗,多値得人心醉。

而現在呢,虫蛩還是到處鳴叫,聽來却是那樣的剌耳,那樣的悲苦。它們似乎爲了曹華的被塗毒而飮泣哽咽。

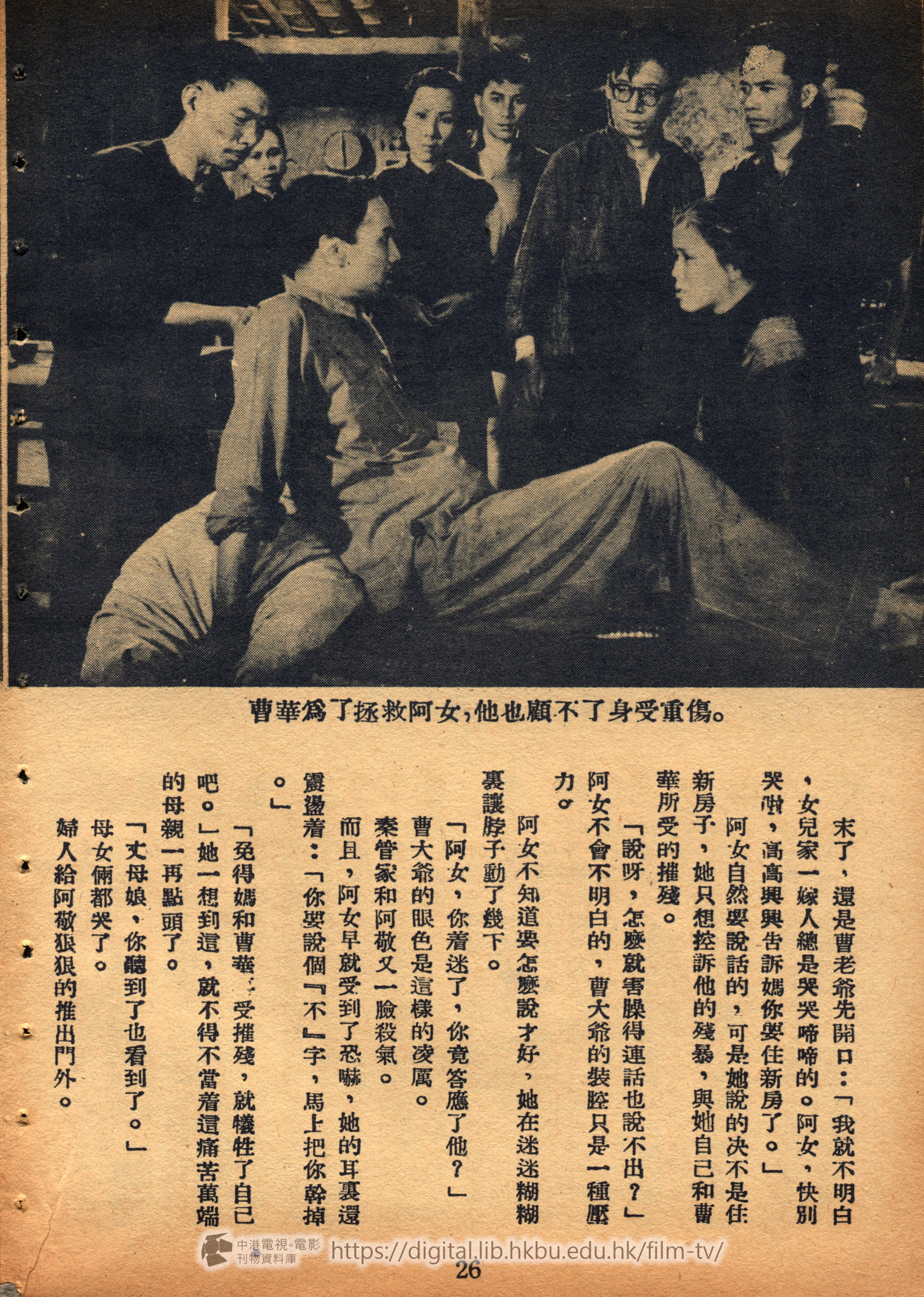

的確,要不是效宗發見了這個滿身紅腫瘀黑,呼吸微弱,軟癱癱地捱在牆角的曹華,馬上把他背到家裏來,那麼虫蛩的鳴叫不再是飮泣而是爲曹華唱輓歌了。

華媽看到效宗把兒子背囘來,眞是一則以喜,一則以懼,她一方面感謝效宗救命之恩,又怕兒子把她丟下。

曹華倒眞是一頭受得引起任何打擊的猛獅,只一會他便醒過來了,而且對着效宗又是一陣咆哮:「給我滾出去…滾!」

甚至人家給他解釋,他還是執着說:「這一家人那會有好東西!」

好心腸的何老師在曹華的盛怒之下只好勸效宗離去。

「畢竟爲了什麼?老師,人家都這樣憎恨我?」

「難道還不明白你爸爸怎樣對待這些善良人?」

「但我不也和他們一樣受苦?一樣要勞作?老師,他們又爲什麽叫我「野仔」?

何老師囘說他也不知道。效宗懷着一肚抑鬱跑出。

何老師才一踏進門,尾隨着進來的竟是秦管家和阿敬。

從來是如此,他們的出現就像惡鬼,會使人瞠目結舌,可是心中却充滿着憤怒。

秦管家把脖子一斜,盯着阿女媽;「曹老爺要你馬上去。」說着關頭對阿敬:「眞是她的好運氣。」

時間已晚,有什麽大不了事非要這個老婦人去不可?這實在太可怕了。但旣然是曹老爺吩咐,誰又敢不遵命。

阿女媽隨着秦管家惶惑地到了曹家,見了曹老爺。曹老爺劈頭就向她道賀,還嘻着咀叫她作丈母娘。

「是什麼道理呢,曹老爺?」婦人的臉色顯得很莊嚴。

「不是丈母娘是什麽?哈哈,你的好女兒答應嫁給我做四姨太了!」

「嚇,別訛我,阿女决不會這樣做!」她的額角靑筋暴起,她把全身氣力都用到最後的一句話上面。

曹老爺可並不着忙:「秦管家,替我請四姨太來。」

半响,阿女在秦管家和阿敬的監視下來了。

母女倆都要把心裏的悲痛與憤怒向對方傾訴,可是除了抱頭痛哭,他們敢表示任何不滿?

末了,還是曹老爺先開口:「我就不明白,女兒家一嫁人總是哭哭啼啼的。阿女,快別哭啦,高高興興吿訴媽你要住新房了。」

阿女自然要說話的,可是她說的决不是住新房子,她只想控訴他的殘暴,與她自己和曹華所受的摧殘。

「說呀,怎麽就害臊得連話也說不出?」阿女不會不明白的,曹大爺的裝腔只是一種壓力。

阿女不知道要怎麼說才好,她在迷迷糊糊裏讓脖子動了幾下。

「阿女你着迷了,你竟答應了他?」

曹大爺的眼色是這樣的凌厲。

秦管家和阿敬又一臉殺氣。

而且,阿女早就受到了恐嚇,她的耳裏還震盪着:「你要說個『不』字,馬上把你幹掉。」

「免得媽和曹華再受摧殘,就犧牲了自己吧。」她一想到這,就不得不當着這痛苦萬端的母親一再點頭了。

「丈母娘,你聽到了也看到了。」

母女倆都哭了。

婦人給阿敬狠狠的推出門外。

曹華在阿女媽的哭訴中明白阿女的遭遇,雖然創傷未癒,但一個有「血性」的硬漢如何能忍受他的愛人就此便做了獸慾的發洩對像?

曹華抵受着創口的劇痛便要爬起。

兩個悲苦相對的母親竭力勸他睡下。

「別攔阻我。我非要把這些禽獸殺個精光不可!創傷好了再去?阿女早已不像個人了,要是……,我怎麽對得起阿女?對得起死去的新叔?」

黃昏,效宗挑着木桶,疲倦地走在村路上。他迎面碰到了何老師,又勾起未了的心事。

他恭恭敬敬的向何老師點頭,之後,便嚷着要老師吿訴他:「爲什麽別人總叫我「野仔 」?爲什麽人家都說我媽死得不明不白?」

何老師看看左右沒人:「我實在不清楚。但我知道你們家裏的大媽會明白。」說了,又悄悄的道:「大媽是個好心腸的人,你懇懇切切的求她,她還不會答應你麼?不過可千萬別讓家裏的任何人知道。」

何老師囘頭便跑。效宗也匆匆囘家去找大媽。

該是家家戶戶掌燈的時份了,然而農民們常常是連燃一盞豆油燈的力量都沒有。

當暮色四合,到處顯得黑暗而寂靜時,一條黑影閃縮着穿向曹家大宅的院落。這個人的步履看來還有點踉蹌,他正是曹華。

他用了最大的氣力爬上了土牆。恰巧效宗也撞到院落尋找大媽。曹華忙閃進黑暗的樹叢,效宗去了,他沿着土牆直跑過窗戶都亮了燈光的房舍。他從這個窗挨到那個窗,畢竟給他發現了正在啜泣着的阿女。阿女那憔悴而疲憊的臉容看在曹華眼裏,他差點兒沒因此而叫嚷,他抑制了悲痛的情緒,低聲叫喚着阿女的名字。同樣,阿女囘頭發現了曹華,眞想爬出窗外緊緊的擁抱他,儘情儘意的哭叫個痛快。可是曹華示意叫她別開口:「別作聲,我們逃出了這院落再說。」說着,他撥開了窗爬進來。然而,阿女此時却有了一種驚覺:「這裏四面都有他的人,我們如何逃得了。要是給他發覺,華哥,那才眞是大大的危險啊!」

「阿女,這時候還不跑,今後就永遠跑不出了這牢籠了。」

阿女咬了咬牙,她正下决心要從這個窗戶跳出這牢籠,外面,却响起了一片敲門聲。而且,一點不錯,進來的人正是曹大爺。

阿女慌了手脚,一邊應門好讓曹華有時間逃脫。

也許因爲曹老爺有了什麼發現,也許他會想到房裏有了意外,他突然撞破門搶進來。還來得及看到一條人影穿窗而出,這一驚非同小可,大叫:「賊呀,別讓他跑掉呀!」

僥倖風高月黑,曹華還來得及爬出土牆。

秦管家,效祖和阿敬撐着燈到處搜索,到處便都响起一片狼嗥狗吠。

曠野外夜風蕭瑟。

糊糢裏還辯出踽踽地走在村路的兩條黑影正是大媽和效宗。

果然效宗的懇求有了結果,大媽把他帶到墳地上指着那短短的石碑,一邊流淚一邊爲他覆述身世:

「阿宗,你爸也是個貧農,那年因爲沒有收成,繳交不起田租,便給曹老爺和秦管家他們害死了。這也吧了,曹老爺却還不肯放過你那受盡折磨的母親。你媽給曹老爺蹂躪一番以後,悲痛得要上吊尋死,還是我把她勸下來了,是的,你媽要不是肚裏有了你,她無論如何得要死的。當然,你可以想得到,一個求生不能求死不得的寡婦是怎樣度過她可憐的歲月。臨了你誕生到這個世界來,曹老爺叫駡着要把你扼死,他說不願留下這樣的孽種。還是你媽跪下來哭得死去活來的求曹老爺開恩,曹老爺這才勉强答應了。但是你媽呢,再也無法忍受那種非人的生活,畢竟用她自己的雙手毀滅了自己的生命。然而,阿宗他旣然把你看作孽種,他們如何會好好的待你?他不過把你看作牛馬吧了……」

效宗一邊聽一邊激怒得把泥土和亂草踢得完全陷了下去。末了,他揚起腿:「爸,媽,你瞑目呀,我會給你們報仇的!」

一團泥塊在他脚下飛起。

10

秦管家的擺佈下,阿女的頭髮給熨得彎彎曲曲,土布衣裳給換上花綠旗袍,脚上也穿上高跟鞋。

可是阿女臉上的眼淚却把剛敷上的脂粉糊成幾條縫。

秦管家咽着涎沫挨在一傍,是讚美又是請求:「阿女,不,四姨太。是快活得你要哭麽?只是眼淚把脂粉弄糟了,曹大爺看到又要罵我們不中用啦。」

然而曹老爺却偏高興阿女啜泣的神態呢,他非常欣賞阿女的「帶雨梨花」。瞧,秦管家和僕人們才退出,他一邊讚嘆一邊便要和阿女親嘴了:「嘻嘻,我的美人兒,你還要害臊麽?再過一天便是你的好日子了,今□你就將就將就吧!」

阿女一邊撐拒,一邊向後退。

曹老爺像吃醉了,斜歪着脚步繞室追逐。

阿女越是閃躱他就越是慾火如焚:火就要燒及阿女的了,他的手緊緊纏着阿女的腰肢。

突然,像雷轟電掣一樣,門破了,誰破門而人?曹老爺血脈緊張,趕忙關頭。

嚇,效宗手執切菜大刀,滿臉紅筋的站在那裏。

曹老爺極力使自己鎭靜,提高嗓子:「宗,你瘋了?」

「哼,別動呀,我瘋?你才詐顚扮傻,阿女,你跑吧!」

阿女手足無措,跑呢還是不跑?

效宗催促她:「去呀,有什變可怕的。」

阿女定了定神,躡着脚匆匆跑出。

效宗瞧着阿女去了。覺得這個時候該是清算這土霸的罪惡的時候了。他舉着刀,駡着:「哼,你都害得我慘咯,我阿媽阿爸都死在你手上,現在你重唔填命!」

「宗,別受人擺弄呵,什麼爸爸,我不是你的爸爸麼?」

「你是…你是我殺父的仇人;」效宗舉起刀便砍,他要把世代的仇恨都取償在這一刀上。

可是他用力過猛,刀鋒穿進的不是曹大爺的胸瞠而是一張木椅。因此,在這一刹那曹大爺逃出了效宗的威脅,也暫時逃避了公正的制裁。

而且,秦管家,效祖,阿敬和爪牙們聽到了曹老爺的呼救,都趕來了。

效宗只好暫時捨棄了他的仇人,把仇恨更深地刻在心上,越窗逃出。

阿女因爲不明方向,在狼,狗們的捜索下給拖了囘來。

並且,大媽也在曹老爺的極度憤恨下給犧性了。

11

當然,曹老爺不會就此放過效宗。這是火種,他一天存在,自己便一天受威脅,終要被火毀滅!他出動所有的狼狗們去追踪搜索,他發誓要把效宗置諸死地而後已。

昏暗中,效宗在敵人的窮追下閃進了曹華的家。

曹華一看見他便要加以撲擊。

效宗把一切經過都說了:「我爸和媽早就給那傢伙逼死了,所以,我準備今晚向他取償,好替爸和媽報仇,好替所有給他害死的親人報仇。哎,眞是,眞是……我竟然失手了。現在,不是我殺死他,是他要殺死我了!」說着,門外嚮起了一片叱喝聲。

曹華不禁莊嚴地笑了,他想:「他已經和我站在一起了,他的仇人就是我的仇人了!」他忙指點效宗藏身房裏。

獵狗們聲勢汹汹的進來。

這房子本來就不大,加上狗們的細心搜索,眼看效宗就要在他們的羅網下給刴做肉醬了。

曹華聽着自已的脈膊跳動,他準備要是效宗不幸給發覺了,只好跟他們拼一拼。

然而,使曹華驚異的,獵狗們竟一無所獲。

原來效宗在這最危急的關頭越窗逃出去了。

12

獵狗們咆哮着要向別處搜索。效宗却從暗處囘來,他咬牙切齒,暴怒非凡的提議要曹華跟他一起轉囘去:「趁爪牙們都離開他,我們還好放過這時機麽?他孤掌難鳴,他除了死,又有什麽辦法?而且,我們可以把阿女拯救出來。」

・・・・・・・

效宗的想法沒有錯。

儘管曹老爺如何抗拒,勝利還是屬於正義這一面。

曹老爺死了!他和曹華與效宗之間是沒有經過更大的搏鬥的,他沒有了「助紂爲虐」的狗們,他就只有剩下一顆狼毒的心。雖然他還想逃脫,但是阿女把他狠狠的糾纏着,曹華和效宗把所被逼害者的憤怒都結聚到重重的一擊上。這個外强中乾的孱頭,如今也自食惡果!

但是效宗和曹華的踪跡給一個更伕發現了,他不經意的吿訴了秦管家他們。

狗們馬上囘頭,一陣咆哮搶進了曹華的家。……

當曹華,效宗帶着阿女囘來,這兩個一生都在悲苦窮愁中過活的好母親已到了咽最後一口氣的時候。

顯然她們曾受過秦家們的逼供毒打,然後看着這兩個婦人已臨了奄奄一息才呼嘯而去。

阿女噙着眼淚,這重大的打擊使她痛苦得全身麻木,今後怎樣呢?她不敢想但不能不想。

曹華咬着牙,他撲到母親身上,撫撲着她,但一陣寒氣使他顫抖,這婦人是在極度的痛苦中離開這可愛又可憎的塵世。可憐她無法和長相厮守的兒子說最後一句話便死去。

阿女喘做一團擁着母親哭得搶地呼天。母親睜着眼,眸子凝着不動。曹華抹着涙,他說他應該把阿女媽帶走,他說這個受盡折磨的母親,應該是一切苦難人的母親呵!

然而這又如何能够,阿女媽無力地擺着雙手:「你們走吧,我是沒用的了。再不快跑,他們便要來了!」她氣喘得更厲害,艱難地讓咀唇張開:「華,只要你和阿宗好好地照顧阿女……我便……」她瞼上掠過了因希望而來的愉悅。然後是一陣更大的痙攣……(完)

林擒画王鏗于東方之珠鑽石山下

「百刼娥眉」的導演王鏗和劇作人孔强,曾合作多次。但過去的合作常受限於製片家們的「生意眼」之下,使他們,沒有更好的發展。然而,對於「百刼娥眉」,卽是影片本身也可以證明,他們的合作已不再受拘來,他們可以從心所欲的去創造,去發展。當一個導演和劇作人不爲庸俗的市儈所左右,可以相信,其結果必使觀衆有更盡情的感受。

「百刼蛾眉」的監製人黃金城,他的製作態度是不濫製,不迎合,他認爲「百刼娥眉」是觀衆眞正需耍的影片而不是適合惡劣嗜好的粗製品。

百刼娥眉

「百刼娥眉」是一部有重量的出品,它的內容正好配合廣大羣眾的需要。

為什麽終生勞苦的農民會有這悲慘的姞果呢?是天災還是人禍?

當我們明白了一個注重科學,關切人民生活的國家,他們對於水的利用是如何的看重與認真時,便可一步明白,天旱决不會成為災害。

但是既然有惡覇,有土豪,則天旱之為災與土豪的存在就毫不足怪。

我們別要因為影片中沒有豪華佈景,沒有調情說愛,沒有低級噱頭、便輕易地放過。當你讀完了這故事所描畫的,你必會有這樣的感覺;

是的,他的真實太動人,難道一個人對此竟不泣然下淚麽?

演員包括吳楚帆,黃曼梨,紫羅蓮,張瑛,盧敦,姚萍,馮應湘,葉萍,黃楚山,周志誠,李亨,李月清,夏露,湯劍廷,岑孟登等。

陣容堅强,可以想見。(林)

「百刼娥眉」電影故事

農民伊新和曹華望着那龜裂了的田地,他們對收成的希望,也就像田地一樣的給碎裂了!

他們都覺得老天爺實在太不公平了,多少年來,他們流盡了血汗去滋潤的土地,如今竟長出了這樣枯萎的禾苗。

他們嘆息着,悲苦的心情使他們不願多說半句話。

他們沿着乾燥的田壟,一個可怕的念頭纏擾着他們,使他們的脚步拖得很慢。

這個可怕的念頭,不單是他們兩人才有,所有的莊稼人,也都顯出爲了要把僅有的收成去繳交田租而愁眉苦臉。

可是,愁眉苦臉又有何用?大地主曹老爺决不會短收誰一粒谷。

因此,曹華看着曹老爺的大子兒效宗正在和村童們追逐着時,他便把效宗當成了發洩憤恨的對像。

孩子叫着:「傻大哥,傻大哥!」曹華便輕蔑地說:「瞧你這傻瓜,就只懂得跟孩子們左追右逐。」

立刻,別的莊稼人也和曹華做一路,給這「傻大少」以無情的嘲諷。

儘管老成持重的伊新勸他們別生事惹非,他們還是你一句我一句的嚷着嘲諷着:

「瞧呀,他一家子都只懂得享福,偏這優瓜給趕去挑水砍柴。」

「可不是。人家就說他是『野仔!』」

「你也沒懂得,聽說他媽還死得不明白。」

「別說啦,傳到曹老爺耳裏可不是玩的。他一發脾氣,把田地收囘這才叫我們死無葬身之地啊!」伊新一面警吿一面催促大家散開。

家門外,他的女兒阿女挽着雞籠,咀裏麗麗啦啦,哼着小調兒:雖然聲音是那樣的清脆,但這樣的淸脆却只增加了愴涼與悲傷的氣息。

他的弟弟細狗隨着她身後出現。這孱弱瘦小的樣子,一張萎黄的瞼,一雙失神的眼睛和一隻乾癮的咀巴,正顯示他和田裏的禾苗一樣,完全缺乏適當的營養。

瞧伊新綳緊了臉進來,阿女忙迎上去,細狗也疲倦地叫「爸爸。」之後,阿女又羞澀地招呼曹華,提了雞籠進屋。

在這沒有光彩的日子,莊稼人早就只能以稀粥去支持自己的生命。他們不曉得這樣的日子要延續多久?他們除了咬着牙,除了讓淚泉枯涸了的眼睛睜得更大,他們就只能無可奈何地把滿腔的悲憤,憎恨,向自已的親人發洩。可不是,當細狗抓起一把谷餵飼咯咯地叫着的母鷄時,伊新也就暴怒地劈臉給了他一巴掌。雖然他聽到孩子的哭,看到自己妻子伸着枯乾的手去維護孩子,心裏也感到像刀絞一樣的陣痛,然而,比起曹老爺的殘酷,比起他手下人的狼毒,這又算得什麼。

而且他們這一家還短一担谷才好繳田租呢。

「就是呀,多留一粒谷就少吃一點苦。家家戶戶都是這樣子,誰也不好問誰借。哎!明天這日子眞不敢想!還短一担谷,你想哪姓曹的會放過我們?」

弟弟的號哭,母親陰鬱旳眼色和父親的憂慮與恐懼,就像一把火,不但灼痛了阿女的心,也燃燒起她的勇氣,她草草的把盌碗之類收拾好,懷着希望匆匆去找曹華。

這裡,毎一家的不幸不會不同,能够用以充饑的不是稀粥就是「蕃薯。」

黯淡的燈光下,阿女看到曹華的牙齒在用力地互相磨擦,牙齒的抵觸不是爲了「蕃薯」的可堪咀嚼,而是藉此可以排遣心中的悲憤。

阿女在門前巡逡着,不知進去呢還是不進去呢?曹華的娘看見了,忙把她招呼進去:「哎喲,阿女,這也値得你害臊?要是時年好,早就做了我家的好媳婦啦。」

這樣一說,儘管燈光黝暗,阿女蒼白的瞼上也浮微微的紅暈了。

曹華邊揩咀邊讓坐:「阿女,爸呢?這樣晚你……」

阿女張着大眼睛,眼裏帶了求援的神色:「阿,這時間來不是為了田租爲什麼?華哥,能借給我們一點谷嗎?」

「借谷?」華媽錯愕地拾起頭,但立刻給他兒子那種莊重而同情的眼色咽住了。

「谷麽?阿女,你要多少?」

「華哥,你眞要給再們幫忙了。一担,這數目會使你爲難麼?」

曹華搖搖頭笑着:「那麼,等一囘我送來你家便是。」

阿女也笑了,而且笑得那我的開朗與充滿感激!

在這所有的田地上,曹大爺正像一頭貪婪而殘暴的狼,自從他盤据以來,不知多少莊稼人給他生呑活剝,痛苦地輾轉溝壑!

然而他把自己包圍在兩堵高牆之中,他以爲這兩堵高牆可以鎭懾憤怒,壓制反抗,因此,他就在兩堵高牆之間,毫無顧忌的製造罪惡,產生不幸。

這一天,正是農民們繳田租的日子。

門外都站滿了執槍持棍的爪牙。

助紂爲虐的秦管家陰險地盯着每一個進來的農民。他的威脅諂笑,他的毒辣手段,使得一切莊稼人的生活都更悲慘,也因而更憎恨。

除了舐食農民的血,就只懂得嬌奢淫逸的曹家二少爺效祖,如今也正坐在那裏翻開賬部 ,記錄着他和父親的罪惡。

瞧呀,農民跑過他跟前,不是受到恐嚇就是受到硬給欺搾,他一忽兒叱罵誰的「穀粒沒有風淨」,一忽兒又挑剔誰的短了斤兩,總之也不會讓人平易地跑過。這是鬼門關!

曹華來了,秦管家向他的穀筐裏抓了一把。曹華狠狠地盯着他:「用不着你,穀都風淨了。」

秦管家用力把穀一撒:「風淨了又怎樣? 我們說不淨就不淨。」

當着這種神態,曹華的眼睛都紅了,但是他畢竟捺耐下來。他跑到效祖面前,無可奈何地賠着笑臉:「祖哥我們都是曹家人,能給我通融麽?這裏短了的一擔,再有收成便馬上補給你?」

「廢話,都說曹家人,我們還用得着收租收糧?要是,就立刻想辦法,不呢,我們也有我們的法子。」

曹華全身痙攣,他不願再和效祖分辯,他怕憤怒會毀掉自己,他匆匆跑過去。

效祖得意地望着曹華的背影,囘頭對伊新說:「嘿,阿新,爸說你們外姓人,得多繳一份看守隊月費!」

「多繳一份看守隊月費,」對于伊新就如一柄利斧從頭劈下,他感到暈眩,乾澀的咀唇震動着:「二少,這一造沒有收成,求……」

「求求求,求什麽!都是ー樣收成,誰也短不了!」

曹華囘頭來:「祖哥,他家裏再也不剩一粒穀了。外姓人難道不是人!」

「你有這胆量?很好,你就替他付了月費。」

伊新還是要向效祖求情,一陣嘈雜的人聲把他楞住了。

大宅前的石階上,曹老爺以驕傲而凌厲的氣派去接受農民們的致敬,農民們叫着:「曹老爺,曹大叔」。他却連咀唇也不動一下。他覺得自己就是神之子,所以福祿只降臨他的一家。而農民呢?農民就應該受苦,應該受他的統治。

就是他身邊這個妖嬈的姨太太,也不過是他的奴隸,供他享用的一團「肉」。

所以,當效宗領着曹華和伊新跑到這神之子跟前,胆怯地解釋了兩人的困難。曹大爺便裝着慈悲的口吻說:「很好,大家都是曹家兄弟,哈,你們的欠糧,便今晚交來吧。」在他,這已經和神一樣的寬容大量了。

然而曹華實在太不尊敬了,他竟然不願意接受這樣的寬容大量,他說:「大叔,沒有就是沒有,我們的田地會立刻有收成麼?而且新叔的一份『更費」也就更不該!」

這樣的說明,甚是太大的侮辱了。從來就沒有人敢像曹華這樣當着他說個「不」字。

「那麼,哼!」他陰森的笑聲就像一度催命符,他的爪牙阿敬完全懂得這笑聲的含義。

于是,阿敬衝前揪着曹華便打:「肏你娘的,誰說不應該!」

曹華要掙拒,野獸們一擁而前,立刻他的胸前背後都受到重重的毆擊。

伊新忙搶上去,但只來得及叫「曹老爺」幾個字,迎着他臉上身上擊下的槍,棒,拳,脚早便他不支倒地了。從他身上而來的血佈滿了他一身!

效宗看得呆了,他要把伊新扶起,但臉上也立刻受到重重的一下,他捧着熱辣辣的臉退下來,瑟縮地看着曹華掙扎着把伊新放到背上。

沒有人敢哼一聲,人們循着血踪退到高牆外面,

牆內的院落裏,響起一片狼嘯似的笑聲。

效宗茫然地囘到後院,剛才的一幕使他的精神受了大大的震動,一個奇怪的念頭嚼食着他的心。他的頹喪與茫然使老保姆大媽大爲驚異,當她明白了效宗所以茫然的原因時,她也感到憤懣難以抑制。但是大媽比他歷練多了,她懂得一個人在這樣的環境最好還是裝痴作聾,她警吿效宗:「我就勸你別管閒事啦,你偏不聽,你要像效祖似的惹事招非嗎,你可比不上他。」

「你說,爲什麽比不上?」

「你慢慢會明白的。」

效宗還要追問,秦管家却來了,他斜着脖子也斜着眼睛:「阿宗,老爺有吩咐!」

一看秦管家這副咀臉,效宗便曉得不會有好吩咐,然而他不敢不去。

果然,曹老爺要效宗馬上把欠糧都催繳來 :「沒有穀,雞呀,豬呀全給我拖囘來!」

人們圍繞着伊新。把從門外投進來的僅有的陽光都遮擋着了,因爲,伊新本來就爲過份的痛苦而拘攣抽搐的臉部肌肉,現在就更顯得和眉目口鼻糾結在一起。

他的妻子流着淚滴着汗,替他丈夫的遍體鱗傷擦上「草藥。」其實這種治療只是一稱古老的習慣,伊新所受的創傷是這樣重,他們也都不敢把希望寄托在這種習慣上面了。但是伊新已是家徒四壁了。曹華,三叔和阿牛這些人也不見比他更富有。他們圍着痛苦萬分的伊新,儘管磨拳擦掌的憤怒,儘管咬牙切齒的咒罵,可是誰也不比誰更有辦法。

還是這個好心的小學敎師來了,當他審視一遍認爲伊新的傷勢着實不輕時,才提議大家集上一點欵子,到墟裏請個醫生來。

教師的提議當然沒有人反對,甚至大家還傾其所有。

款子集好了,這對于在半昏迷狀態中的伊新已經是一服興奮劑,他像突然甦醒過來,睜着眼,喘着氣斷斷續續的說出他衷心的感激。

于是,大家都似乎有了新的希望,他們亂做一團的叫着感嘆着。

阿牛接過款子激動的跑出去,他發誓要在最快的時間把醫生接囘來。

然而,就在這一刹,迎着他在門前出現的一羣人把他楞住了,那是秦管家,效宗,阿敬和挺胸突肚的爪牙們。

這一羣狼虎的出現,使得這房子剛才洋溢着的樂觀氣息一變而籠罩了愁雲慘霧。當然,他們之來斷不會爲了探望伊新傷勢的是輕是重?一開口,便是追討所有未淸繳的田粮和更費。

「我們眞是不剩半粒穀子了!」伊新的妻懇求着,她充滿痛苦與恐佈神色的眼直瞧着她的丈夫又轉過來望着效宗,那意思是說,「你看他又傷得這樣厲害。」

這個被叫作傻瓜的大少爺也心輭了,他想說話。

然而女人臉上的眼涙與眼前的一片凄涼,幷沒有打動秦管家和阿敬。他們要開始搜索。

他們對於鈔票銀錢就像獵狗對小兎一樣,人們集起來準備請醫生的款子馬上給秦管家發覺了,他一下子撲過去,把鈔票搶到手裏:「 沒有?鈔票不也和穀子一樣!」

女人們開始哭了。男人們㫮欲裂!

尤其曹華,他是一頭不易被欺侮的獅子,

他撲過去叫着:「這是救命錢呀!」

但是他立刻便給女人們拉扯着,攔阻着了。

于是他只好咒罵,大聲大氣的叫著:「看你這『野仔』眼白白俾個『馬屁友』蝦到粒聲唔敢出!」

阿女和她媽忙掩着他的咀要他不說話,巳經遲了。他罵秦管家和阿敬是「馬屁友」正戳中了他們的膿瘡。他們一湧而前,七手八脚,舉槍舉棒把曹華制伏了。

秦管家眼露兇光,阿敬滿臉殺氣,叫着:「把他拖囘去!揍死他!」

阿女和他媽立刻感到曹華這一去儘是「兇多吉少,」這一去可能就是永別!

阿女顧不了手上還抱着細狗,忙半跑半跪搶上前,才跑了幾步,便給槍棒重重的擊幾下,使她不能不踉踉蹌蹌的倒下來。

曹華給拖去了。屋裏起了一陣騷動。

然而給槍棒擊中的細狗底號叫却更增加了每個人脉撲的跳動。何况,細狗號叫立刻便變爲呻吟,變爲喘息,這脆弱的小生命又如何受得起這種毫無理性的摧殘?

儘管這個因爲悲痛過度而就要昏噘的婦人,在神前把頭磕得滿額是血。

儘管這個一生受盡折磨的伊新,在神前許願寧替代他兒子去死。

儘管一切人都合什禱吿,用盡窮人所有能用的方法,細狗還是在一陣急劇的喘息中比他的爸爸「先走一步!」

在沒有治療,只有打擊與傷痛的磨難下,伊新又如何能與死抗拒?

他只氣呼呼地吩咐幾句話,咀唇便再也無法噏動。……

現在,人們用來表示悲痛的已不是流淚與痛哭,而是一種使人心胆俱碎的沉默。

人們瞠目結舌,死的陰影顯得更大更可怕,充塞了這屋子,充塞了毎個人的心!

效宗悄悄地在長滿野草的墳地上偷瞧這兩個被難者的葬禮。

兩個被難者給草蓆捲着,放進早就掘好的窟洞。母女兩看着這兩個曾經一同歡笑一同受苦的親人慢慢給泥土掩沒,想到今後再也沒有人在痛苦的日子裏互相撫慰,她們眞想追隨已逝者一同死去。……

然而母女兩畢竟給勸慰下來。所有送喪的農民都驚惕阿女別忘記父親的遺言:「我們應該爲死者報仇呀!」

母女兩和送葬者陸續離開了墳地。太陽高照,把掛在悲戚的瞼孔上的淚珠都曝乾了。

效宗獨個兒在墳地上躑躅。他踢着地上的草,心中充滿了矛盾的感情。忽然,他在那些堆滿了亂草的土墳上發現了一個短短的石碑,上面刻着:「曹門氏之墓。曹希仁立。」他蹲下來,望着這兩行給風雨剝蝕得模糊不平的字,心裏,腦裏,耳裏驀地昇起曹華駡他的一句話「野仔」,你這『野仔!』。聲音嗚嗚作嚮,越响越大,他突然站起來,朝着囘家的路上跑。

他冒冒失失的跑向後院,一手抓着大媽的胳膊,苦苦的懇求大媽吿訴他爲什麽人家都駡他是「野仔?」大媽禁不了他的懇求,就要原原本本的說根由了,偏偏姨太太和效祖滿腹邪氣的撞進來。大媽自然不敢開口。末了,效宗給姨太太數說了一頓,只好低頭轉出了後院。

當他把野菜和糠批弄好,提着大桶跑向猪欄。一陣從隔壁傳過來的呻吟聲把他駭住了。

曹華給他們像柴一樣綑縛着,丟進了柴房,身上的創傷和軀體的被掣肘使他煩燥欲死,起初他還叫着罵着,過了一段時間,喉乾舌燥的煎熬他不得不從咒駡變爲斷斷續的呻吟,喘息!

效宗對着這個無辜的受難者,同情心軀使他回頭拿了一大勺茶水來,遞給曹華。然而曹華拒絕了這種恩惠,長久的被剝削被損害從他提高了驚惕,他就怕這個屋子的任何人都會對他不利。

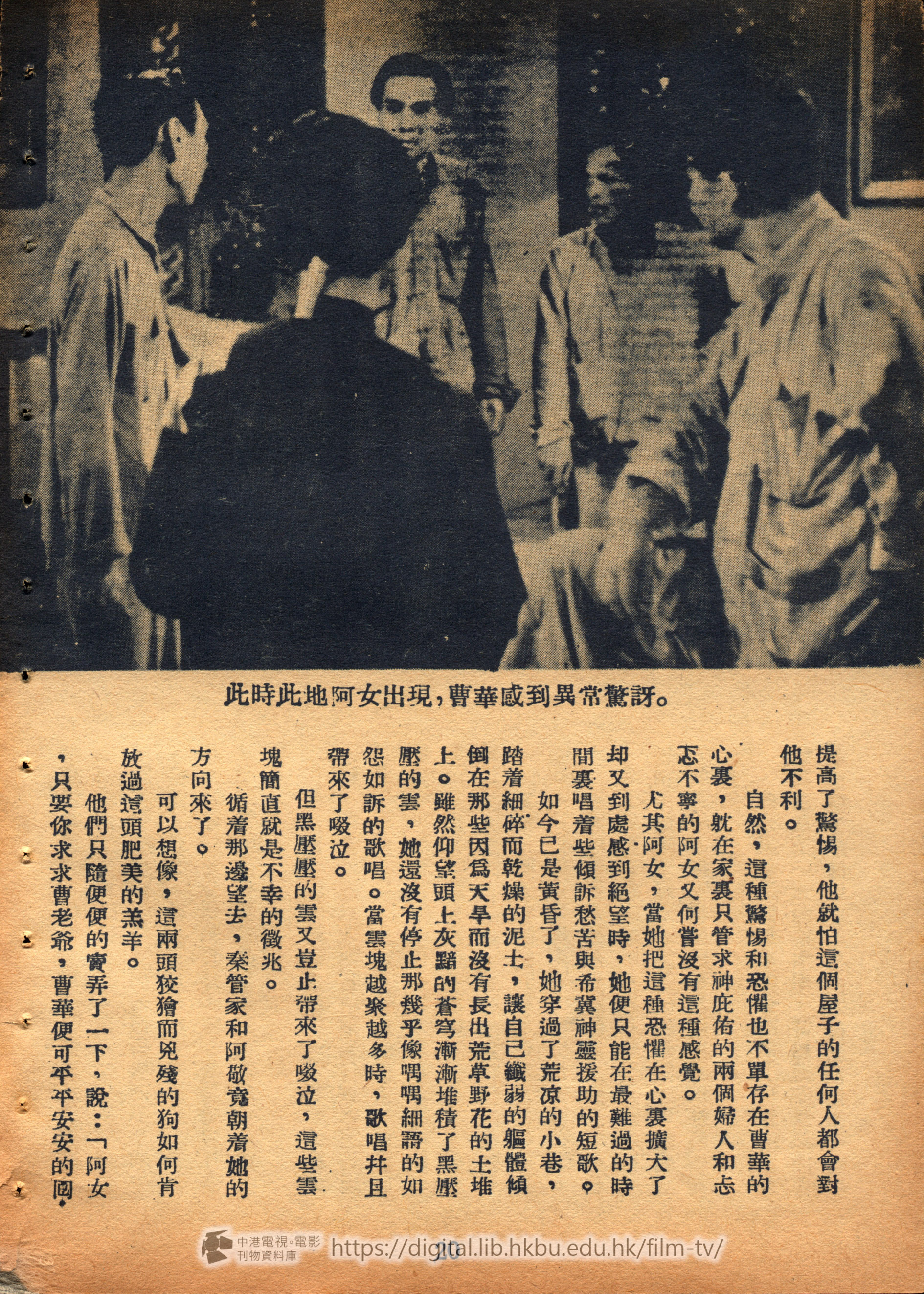

自然,這種驚惕和恐懼也不單存在曹華的心裏,躭在家裏只管求神庇佑的兩個婦人和忐忑不寧的阿女又何嘗沒有這種感覺。

尤其阿女,當她把這種恐懼在心裏擴大了却又到處感到絕望時,她便只能在最難過的時間裏唱着些傾訴愁苦與希冀神靈援助的短歌。

如今巳是黃昏了,她穿過了荒凉的小巷,踏着細碎而乾燥的泥土,讓自己纖弱的軀體傾倒在那些因爲天旱而沒有長出荒草野花的土堆上。雖然仰望頭上灰黯的蒼穹漸漸堆積了黑壓壓的雲,她還沒有停止那幾乎像喁喁細語的如怨如訴的歌唱。當雲塊越聚越多時,歌唱幷且帶來了啜泣。

但黑壓壓的雲又豈止帶來了啜泣,這些雲塊簡直就是不幸的徵兆。

循着那邊望去,秦管家和阿敬竟朝着她的方向來了。

可以想像,這兩頭狡獪而兇殘的狗如何肯放過這頭肥美的羔羊。

他們只隨便便的賣弄了一下,說:「阿女,只要你求求曹老爺,曹華便可平平安安的囘家啦。阿女也就在謊諞下給送到曹大爺那張大着的咀巴。

「大爺,這肥美的菜餚你會感到可口,感到高興的。我已關照阿敬看得牢牢。」秦管家照例是斜着脖子,斜着眼睛也斜着咀巴。

曹大爺淫逸地笑着點頭。

秦管家把她領進這個陳設得很「雅緻」的房間——其實,一切的陳設都滿是農民的血和淚。

曹大爺叱罵着把阿敬趲走,滿懷高興的坐下來。

于是,阿女跑上兩步,毫無隱藏地把她的心裏話都說了。

「呵!沒關係,沒關係。阿華是自己人,看他年少氣盛,不過略施懲戒吧了。至於欠下我們的田糧……。」

「曹大爺,欠下的我們總想法還你。」阿女顯得有點興奮。

曹大爺裝得非常慈靄:「唔…我可以馬上放阿華囘去,不過……唔…阿女,你可要答應我的條件。」

這個誠實天眞的小姑娘,她的好心腸常使她忘記別人的險詐。她瞪着一雙清澈的大眼睛 :「是什麼條件呢?」

曹大爺把眼睛笑成一條縫:「我建了所新房子,眞是漂亮極了!要是有個像你這樣美麗的新娘,才好配得上呢。那麼,阿女,你就住到裏面做我的四姨太吧,你再一打扮,眞是新人如玉啦!」

就像個悶雷在阿女頭上响起,她顫抖了一下:「曹老爺,你說?……」

秦管家和曹大爺都有一副毒心腸,所以秦管家的笑也跟曹大爺的一模一樣:「阿女眞是你的福氣啦,還不快叩頭謝恩。曹大爺說要把你寵做四姨太了。」

阿女倒退了幾步:「這如何能够……」

「你是要當着阿華才好答應麼?」

曹大爺一聲叫喚,阿敬和爪牙們早把曹華踉踉蹌蹌的推進來。

阿女在此時此地的出現,曹華感到異常驚訝,也感到决不是好事情。

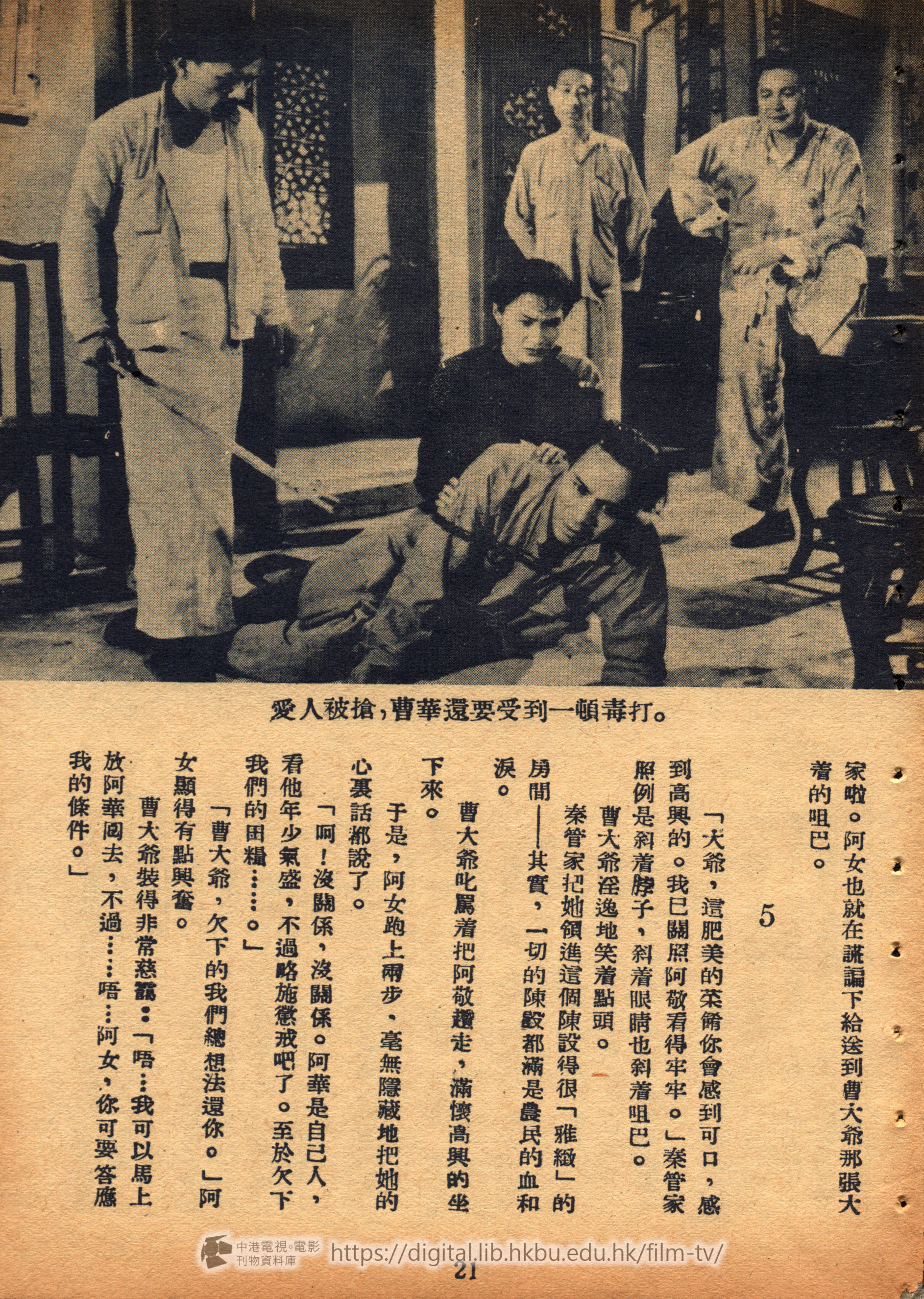

當他明白了曹大爺要阿女做他的四姨太作爲放他囘去的條件時,他激怒得連所有的血管都要爆裂。他屯着脚,搖晃着肩膊,用最難堪的字眼去咒罵曹老爺,咒駡秦管家和阿敬。

但在拳頭,木棍,皮鞭和毒辣的心腸所造成的酷刑下,曹華所獲得的不過是皮鞭的毒打,棍棒的毆擊。

但皮鞭棍棒所能摧殘的不過是曹華的肉體,却難征服他的心。他還是叫着罵着,他說他可以犠牲一切,却决不能讓阿女受到絲毫的侮辱。

阿女呢,她想如果犧牲自己能够使曹華少受點苦,她甯願滿足曹老爺的要求。

阿女答應了。

曹華像敗絮一樣給狗們拖到門外。

如果收成好,如果沒有橫征暴歛,如果沒有惡毒的地主。這様的夜晚該是多美麗,多値得人心醉。

而現在呢,虫蛩還是到處鳴叫,聽來却是那樣的剌耳,那樣的悲苦。它們似乎爲了曹華的被塗毒而飮泣哽咽。

的確,要不是效宗發見了這個滿身紅腫瘀黑,呼吸微弱,軟癱癱地捱在牆角的曹華,馬上把他背到家裏來,那麼虫蛩的鳴叫不再是飮泣而是爲曹華唱輓歌了。

華媽看到效宗把兒子背囘來,眞是一則以喜,一則以懼,她一方面感謝效宗救命之恩,又怕兒子把她丟下。

曹華倒眞是一頭受得引起任何打擊的猛獅,只一會他便醒過來了,而且對着效宗又是一陣咆哮:「給我滾出去…滾!」

甚至人家給他解釋,他還是執着說:「這一家人那會有好東西!」

好心腸的何老師在曹華的盛怒之下只好勸效宗離去。

「畢竟爲了什麼?老師,人家都這樣憎恨我?」

「難道還不明白你爸爸怎樣對待這些善良人?」

「但我不也和他們一樣受苦?一樣要勞作?老師,他們又爲什麽叫我「野仔」?

何老師囘說他也不知道。效宗懷着一肚抑鬱跑出。

何老師才一踏進門,尾隨着進來的竟是秦管家和阿敬。

從來是如此,他們的出現就像惡鬼,會使人瞠目結舌,可是心中却充滿着憤怒。

秦管家把脖子一斜,盯着阿女媽;「曹老爺要你馬上去。」說着關頭對阿敬:「眞是她的好運氣。」

時間已晚,有什麽大不了事非要這個老婦人去不可?這實在太可怕了。但旣然是曹老爺吩咐,誰又敢不遵命。

阿女媽隨着秦管家惶惑地到了曹家,見了曹老爺。曹老爺劈頭就向她道賀,還嘻着咀叫她作丈母娘。

「是什麼道理呢,曹老爺?」婦人的臉色顯得很莊嚴。

「不是丈母娘是什麽?哈哈,你的好女兒答應嫁給我做四姨太了!」

「嚇,別訛我,阿女决不會這樣做!」她的額角靑筋暴起,她把全身氣力都用到最後的一句話上面。

曹老爺可並不着忙:「秦管家,替我請四姨太來。」

半响,阿女在秦管家和阿敬的監視下來了。

母女倆都要把心裏的悲痛與憤怒向對方傾訴,可是除了抱頭痛哭,他們敢表示任何不滿?

末了,還是曹老爺先開口:「我就不明白,女兒家一嫁人總是哭哭啼啼的。阿女,快別哭啦,高高興興吿訴媽你要住新房了。」

阿女自然要說話的,可是她說的决不是住新房子,她只想控訴他的殘暴,與她自己和曹華所受的摧殘。

「說呀,怎麽就害臊得連話也說不出?」阿女不會不明白的,曹大爺的裝腔只是一種壓力。

阿女不知道要怎麼說才好,她在迷迷糊糊裏讓脖子動了幾下。

「阿女你着迷了,你竟答應了他?」

曹大爺的眼色是這樣的凌厲。

秦管家和阿敬又一臉殺氣。

而且,阿女早就受到了恐嚇,她的耳裏還震盪着:「你要說個『不』字,馬上把你幹掉。」

「免得媽和曹華再受摧殘,就犧牲了自己吧。」她一想到這,就不得不當着這痛苦萬端的母親一再點頭了。

「丈母娘,你聽到了也看到了。」

母女倆都哭了。

婦人給阿敬狠狠的推出門外。

曹華在阿女媽的哭訴中明白阿女的遭遇,雖然創傷未癒,但一個有「血性」的硬漢如何能忍受他的愛人就此便做了獸慾的發洩對像?

曹華抵受着創口的劇痛便要爬起。

兩個悲苦相對的母親竭力勸他睡下。

「別攔阻我。我非要把這些禽獸殺個精光不可!創傷好了再去?阿女早已不像個人了,要是……,我怎麽對得起阿女?對得起死去的新叔?」

黃昏,效宗挑着木桶,疲倦地走在村路上。他迎面碰到了何老師,又勾起未了的心事。

他恭恭敬敬的向何老師點頭,之後,便嚷着要老師吿訴他:「爲什麽別人總叫我「野仔 」?爲什麽人家都說我媽死得不明不白?」

何老師看看左右沒人:「我實在不清楚。但我知道你們家裏的大媽會明白。」說了,又悄悄的道:「大媽是個好心腸的人,你懇懇切切的求她,她還不會答應你麼?不過可千萬別讓家裏的任何人知道。」

何老師囘頭便跑。效宗也匆匆囘家去找大媽。

該是家家戶戶掌燈的時份了,然而農民們常常是連燃一盞豆油燈的力量都沒有。

當暮色四合,到處顯得黑暗而寂靜時,一條黑影閃縮着穿向曹家大宅的院落。這個人的步履看來還有點踉蹌,他正是曹華。

他用了最大的氣力爬上了土牆。恰巧效宗也撞到院落尋找大媽。曹華忙閃進黑暗的樹叢,效宗去了,他沿着土牆直跑過窗戶都亮了燈光的房舍。他從這個窗挨到那個窗,畢竟給他發現了正在啜泣着的阿女。阿女那憔悴而疲憊的臉容看在曹華眼裏,他差點兒沒因此而叫嚷,他抑制了悲痛的情緒,低聲叫喚着阿女的名字。同樣,阿女囘頭發現了曹華,眞想爬出窗外緊緊的擁抱他,儘情儘意的哭叫個痛快。可是曹華示意叫她別開口:「別作聲,我們逃出了這院落再說。」說着,他撥開了窗爬進來。然而,阿女此時却有了一種驚覺:「這裏四面都有他的人,我們如何逃得了。要是給他發覺,華哥,那才眞是大大的危險啊!」

「阿女,這時候還不跑,今後就永遠跑不出了這牢籠了。」

阿女咬了咬牙,她正下决心要從這個窗戶跳出這牢籠,外面,却响起了一片敲門聲。而且,一點不錯,進來的人正是曹大爺。

阿女慌了手脚,一邊應門好讓曹華有時間逃脫。

也許因爲曹老爺有了什麼發現,也許他會想到房裏有了意外,他突然撞破門搶進來。還來得及看到一條人影穿窗而出,這一驚非同小可,大叫:「賊呀,別讓他跑掉呀!」

僥倖風高月黑,曹華還來得及爬出土牆。

秦管家,效祖和阿敬撐着燈到處搜索,到處便都响起一片狼嗥狗吠。

曠野外夜風蕭瑟。

糊糢裏還辯出踽踽地走在村路的兩條黑影正是大媽和效宗。

果然效宗的懇求有了結果,大媽把他帶到墳地上指着那短短的石碑,一邊流淚一邊爲他覆述身世:

「阿宗,你爸也是個貧農,那年因爲沒有收成,繳交不起田租,便給曹老爺和秦管家他們害死了。這也吧了,曹老爺却還不肯放過你那受盡折磨的母親。你媽給曹老爺蹂躪一番以後,悲痛得要上吊尋死,還是我把她勸下來了,是的,你媽要不是肚裏有了你,她無論如何得要死的。當然,你可以想得到,一個求生不能求死不得的寡婦是怎樣度過她可憐的歲月。臨了你誕生到這個世界來,曹老爺叫駡着要把你扼死,他說不願留下這樣的孽種。還是你媽跪下來哭得死去活來的求曹老爺開恩,曹老爺這才勉强答應了。但是你媽呢,再也無法忍受那種非人的生活,畢竟用她自己的雙手毀滅了自己的生命。然而,阿宗他旣然把你看作孽種,他們如何會好好的待你?他不過把你看作牛馬吧了……」

效宗一邊聽一邊激怒得把泥土和亂草踢得完全陷了下去。末了,他揚起腿:「爸,媽,你瞑目呀,我會給你們報仇的!」

一團泥塊在他脚下飛起。

10

秦管家的擺佈下,阿女的頭髮給熨得彎彎曲曲,土布衣裳給換上花綠旗袍,脚上也穿上高跟鞋。

可是阿女臉上的眼淚却把剛敷上的脂粉糊成幾條縫。

秦管家咽着涎沫挨在一傍,是讚美又是請求:「阿女,不,四姨太。是快活得你要哭麽?只是眼淚把脂粉弄糟了,曹大爺看到又要罵我們不中用啦。」

然而曹老爺却偏高興阿女啜泣的神態呢,他非常欣賞阿女的「帶雨梨花」。瞧,秦管家和僕人們才退出,他一邊讚嘆一邊便要和阿女親嘴了:「嘻嘻,我的美人兒,你還要害臊麽?再過一天便是你的好日子了,今□你就將就將就吧!」

阿女一邊撐拒,一邊向後退。

曹老爺像吃醉了,斜歪着脚步繞室追逐。

阿女越是閃躱他就越是慾火如焚:火就要燒及阿女的了,他的手緊緊纏着阿女的腰肢。

突然,像雷轟電掣一樣,門破了,誰破門而人?曹老爺血脈緊張,趕忙關頭。

嚇,效宗手執切菜大刀,滿臉紅筋的站在那裏。

曹老爺極力使自己鎭靜,提高嗓子:「宗,你瘋了?」

「哼,別動呀,我瘋?你才詐顚扮傻,阿女,你跑吧!」

阿女手足無措,跑呢還是不跑?

效宗催促她:「去呀,有什變可怕的。」

阿女定了定神,躡着脚匆匆跑出。

效宗瞧着阿女去了。覺得這個時候該是清算這土霸的罪惡的時候了。他舉着刀,駡着:「哼,你都害得我慘咯,我阿媽阿爸都死在你手上,現在你重唔填命!」

「宗,別受人擺弄呵,什麼爸爸,我不是你的爸爸麼?」

「你是…你是我殺父的仇人;」效宗舉起刀便砍,他要把世代的仇恨都取償在這一刀上。

可是他用力過猛,刀鋒穿進的不是曹大爺的胸瞠而是一張木椅。因此,在這一刹那曹大爺逃出了效宗的威脅,也暫時逃避了公正的制裁。

而且,秦管家,效祖,阿敬和爪牙們聽到了曹老爺的呼救,都趕來了。

效宗只好暫時捨棄了他的仇人,把仇恨更深地刻在心上,越窗逃出。

阿女因爲不明方向,在狼,狗們的捜索下給拖了囘來。

並且,大媽也在曹老爺的極度憤恨下給犧性了。

11

當然,曹老爺不會就此放過效宗。這是火種,他一天存在,自己便一天受威脅,終要被火毀滅!他出動所有的狼狗們去追踪搜索,他發誓要把效宗置諸死地而後已。

昏暗中,效宗在敵人的窮追下閃進了曹華的家。

曹華一看見他便要加以撲擊。

效宗把一切經過都說了:「我爸和媽早就給那傢伙逼死了,所以,我準備今晚向他取償,好替爸和媽報仇,好替所有給他害死的親人報仇。哎,眞是,眞是……我竟然失手了。現在,不是我殺死他,是他要殺死我了!」說着,門外嚮起了一片叱喝聲。

曹華不禁莊嚴地笑了,他想:「他已經和我站在一起了,他的仇人就是我的仇人了!」他忙指點效宗藏身房裏。

獵狗們聲勢汹汹的進來。

這房子本來就不大,加上狗們的細心搜索,眼看效宗就要在他們的羅網下給刴做肉醬了。

曹華聽着自已的脈膊跳動,他準備要是效宗不幸給發覺了,只好跟他們拼一拼。

然而,使曹華驚異的,獵狗們竟一無所獲。

原來效宗在這最危急的關頭越窗逃出去了。

12

獵狗們咆哮着要向別處搜索。效宗却從暗處囘來,他咬牙切齒,暴怒非凡的提議要曹華跟他一起轉囘去:「趁爪牙們都離開他,我們還好放過這時機麽?他孤掌難鳴,他除了死,又有什麽辦法?而且,我們可以把阿女拯救出來。」

・・・・・・・

效宗的想法沒有錯。

儘管曹老爺如何抗拒,勝利還是屬於正義這一面。

曹老爺死了!他和曹華與效宗之間是沒有經過更大的搏鬥的,他沒有了「助紂爲虐」的狗們,他就只有剩下一顆狼毒的心。雖然他還想逃脫,但是阿女把他狠狠的糾纏着,曹華和效宗把所被逼害者的憤怒都結聚到重重的一擊上。這個外强中乾的孱頭,如今也自食惡果!

但是效宗和曹華的踪跡給一個更伕發現了,他不經意的吿訴了秦管家他們。

狗們馬上囘頭,一陣咆哮搶進了曹華的家。……

當曹華,效宗帶着阿女囘來,這兩個一生都在悲苦窮愁中過活的好母親已到了咽最後一口氣的時候。

顯然她們曾受過秦家們的逼供毒打,然後看着這兩個婦人已臨了奄奄一息才呼嘯而去。

阿女噙着眼淚,這重大的打擊使她痛苦得全身麻木,今後怎樣呢?她不敢想但不能不想。

曹華咬着牙,他撲到母親身上,撫撲着她,但一陣寒氣使他顫抖,這婦人是在極度的痛苦中離開這可愛又可憎的塵世。可憐她無法和長相厮守的兒子說最後一句話便死去。

阿女喘做一團擁着母親哭得搶地呼天。母親睜着眼,眸子凝着不動。曹華抹着涙,他說他應該把阿女媽帶走,他說這個受盡折磨的母親,應該是一切苦難人的母親呵!

然而這又如何能够,阿女媽無力地擺着雙手:「你們走吧,我是沒用的了。再不快跑,他們便要來了!」她氣喘得更厲害,艱難地讓咀唇張開:「華,只要你和阿宗好好地照顧阿女……我便……」她瞼上掠過了因希望而來的愉悅。然後是一陣更大的痙攣……(完)