鵑血忠魂

我們的話

王元龍

「藝聯」以兄弟班的形式組成,這在中國電影界還是創舉,我們沒有資本,沒有後台,所有的只是幾個老朋友的精誠合作,以自己的淺薄經驗作本錢,希望在自由影業吹遍淡風的今日,打開一條出路。

我們的組成分子一共十一位,這裏不妨先來自我介紹一下:計有王引、王豪、黃河、周曼華、賀賓、李湄、鹭紅、吳家驤、顧文宗、唐紹華,我也是其中一分子。第一個戲卽是「鵑血忠魂」,主要演員有李湄、王豪、鷺紅、賀賓、吳家驤和我一共六人,由王引導演,唐紹華編劇,其他不參加演出的,担任別的職務。

「鵑血忠魂」是我們的嘗試之作,在各方面的屬望和支持下,四月十五日飛往日本拍攝外景,在東京工作了半個月,得到我國駐日大使館和「大映公司」的全力協助,使我們的外景隊受到特別的照料和便利,盛情可感,永矢不忘。

「鵰血忠魂」旣是「藝聯」衆兄弟的嘗試作, 當然在成績方面不敢說一定如何滿意,但也有値得一記的,卽找們有甘苦與共,任勞任怨的合作精神 ,大家抱只知耕耘,不問收穫的態度,相期相勉, 苦幹到底,就憑這一點,已經使我們値得欣慰。

「鵑」片業已攝竣,公映的時候,請愛護「藝聯」的朋友們,以及各地的觀衆們,不客氣的予以批評指敎!

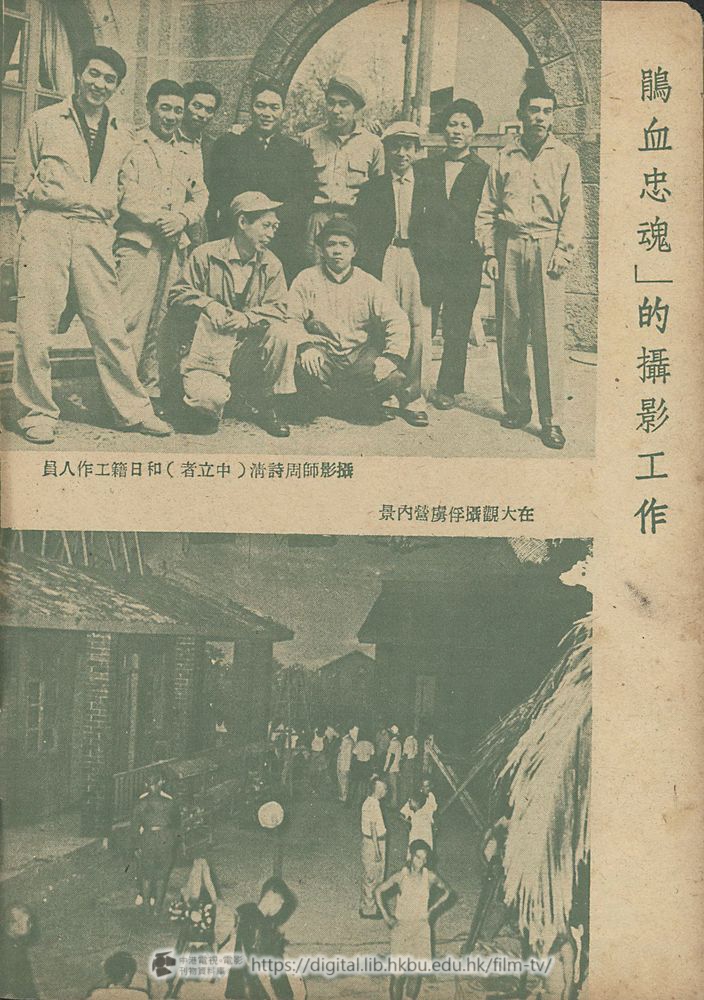

藝聯外景隊東京留影

鵑血忠魂」的攝影工作

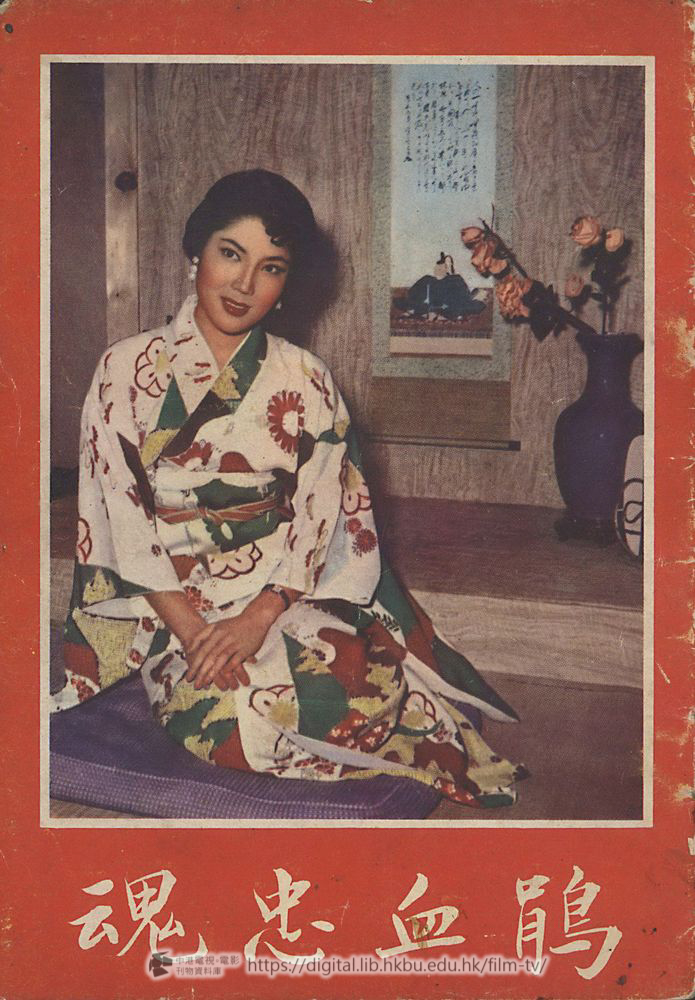

鵑血忠魂 人物造像

電影小說

鵑血忠魂

藝聯影片公司出品

這是一件發生在中日戰爭時期的悲壯故事,它說明了戰爭的殘酷與和平對於人類的可貴。

當戰事進行中,中國的西南邊境,駐紮了一支大軍,姚啓東担任了俘虜營的主任。

姚啓東當年,曾經在中國駐日本大使館中任職,精通日語,所以對於俘虜營中的大小事件,他都能處理得很好,受到上司們的稱贊。

但是,單靠一個人的努力是不够的,軍隊中又找不到能够帮助他的人,姚啓東向上峯請求派一二人來作助手,上峯答應了他。

那天,助手來了,是一對夫婦,當他們向姚啓東報到時,姚禁不住歡呼:

「賀嘉,櫻子!」

他伸出一雙手來歡迎這對夫婦,不,這對老朋友,心裏有說不出的高興。

賀嘉笑嘻嘻地握住姚啓東的手說:

「啓東,我們又相會了。」

姚啓東看看賀嘉,又看看賀嘉的太太說:

「賀嘉,要不是你也來 ,我是絕對不會認識櫻子的了,你瞧,道身打扮是從未見過的。」

櫻子穿了 一身軍裝,腳上是一對布鞋,樸素中含有堅定的意志,她溫柔地笑着說:

「啓東,我是永遠記得你的。」

「請坐,請坐!」

姚啓東連忙讓他們坐。原來賀嘉任戰地記者,櫻子才是他眞正的助手。

「櫻子,有你來,我相信工作可以更順利點,這兒祗有我一個人懂日語的。」

「當初若是菊子與你同歸,倒是眞正的一個好助手,我是很笨的,還要請你指導呢!」

櫻子提起了菊子,三人同時陷入了沉默中,半晌,姚啓東開口說:

「櫻子,我們三人還能見面,菊子怕很少可能再見了。 」

第二天,櫻子正式在俘虜營工作,賀嘉則轉往前線去採訪新聞。櫻子雖然是一個日本人,但在嫁賀嘉後,便入了中國籍,對日本軍閥的窮兵黷武,痛心疾首,所以她毅然地投入抗日工作中。

某日,又有一批新的俘虜送至,在俘虜未抵達時,姚啓東的上司王樑,打了一個電話來說,這一批俘虜中,有一個很重要的敵方情報工作者,道個身負重任的是一個女子,或許啓會認識她。

俘虜抵達後,姚就把唯一的女俘帶進了辦公室,他在半驚半喜的情緖下,伸出了手說:

「菊子!」

那個女俘充耳不聞,木然地站着。姚啓東不好意思地縮回了手,問:

「你叫什麽名字?」

「娟子。」 、

她用生硬的口吻回答,這聲音是啓東熟悉的。

「有第二個名字嗎?」

「沒有。」

「你再看看我,你認識我嗎?」

她的視線在他臉上逗留了一下,堅决地說:

「不認識!」

啓東無奈 ,命衛兵帶回俘虜營去 , 自己跑去找櫻子,那時櫻子正忙着安排新來俘虜的一切事務。

「櫻子!」

「啓東,你忙完了?」

「櫻子,菊子也來了!」

「眞的?在那兒?」櫻子大喜,但看到啓東的臉色,立刻收歛了笑容說:「在俘虜中嘛?」

「在俘虜中是不出意外的,意外的是她換了姓名而且矢 口不認我!」

「爲什麽?」

「不知道,也許因爲我們現在是敵對,她是敵人的重要情報人員,櫻子,你去看看她,她會對你說老實話的。」櫻子去了。因爲俘虜中祗有一個女性,所以她們能單獨相對談話。

「菊子!」櫻子看見她的一身打扮,心酸地叫。 娟子沒有回答。櫻子走前一步,再叫:

「菊子!」

「我叫娟子,你是叫我嗎?」

娟子禮貌地對着櫻子,櫻子並不氣餒,自我介紹地說:

「我是櫻子。」

娟子冷峻地從頭打量櫻子說:

「你是中國人,爲何有日本名字?」

「我本來是日本人!」

櫻子是誠實人,她誠實地吐露了身份,娟子冷笑一聲說 「旣然是日本人,不效忠天皇,竟然效忠於敵人?我們日本人中沒有如此敗類!」

「天皇是値得效忠的,但是窮兵黷武的軍閥却不値得效忠,你愛國是應該的,可是不應該盲從!」

櫻子凝視着娟子,她深信這個娟子是她的舊友菊子,至少她們有着一套相同的理論。

「愛國難道是盲從?帮助敵人打自己同胞的是什麽?是忘本!」

娟子激動地說。她的眼中有一股不可抵抗的怒氣,櫻子淡然地冋答:

「不管怎麽說,公理祗一條,以無數人民的生命:來塡塞軍閥們無窮的慾望,明明是侵略,還說是聖戰,對被侵略者固然是禍害,對本國的人民也未嘗不是禍害?家破人亡,妻離子散,爲的是什麽?國家得了那一點好處?」

「………………」

娟子的嘴巴掀動,却沒有一個字音發出來,她倔强地背轉身去。櫻子不能再說一句,悄然地走開去,走了幾步,她突然回身叫:

「菊子!」

娟子猛地回身,櫻子的眼光中閃爍着喜悅,她走前幾步,菊子再難克制自己的情感了 ,她衝動地說:「櫻子,想不到我們在這裏重逢。」 她們究竟沒有私人間的深仇的 , 何况在分手的幾年中,彼此都懷念着。

當櫻子回到姚啓東的辦公室中,已經是夜裏,啓東從她的淚眼與喜悅的神情中,可以猜到娟子卽是菊子,興奮地搶着說:

「她承認了?」

櫻子點點頭,在椅子上坐下來:

「菊子比以前更倔强,她說除了我不想和第二個人說話,大約她那份忠君愛國的心是不能動搖的,我想你還是過幾時再找她談話。」

姚啓東默然,櫻子吿退。

整個的夜裏,姚啓東爲着菊子失眠。他緬懷着往事。中日戰事未爆發前,他在中國駐日本大使舘中任職,他的好友賀嘉,是一家報舘的駐日記者,二人年紀相若,性情相投,暇時便結伴同遊。

首先浮上姚啓東腦中的,是一張日本男子謟媚的笑容,他是那麽虛僞,謙恭地笑,這是加五能,他以專門爲人介紹異性朋友作職業,那天,他帶了菊子和櫻子來見姚啓東與賀嘉。

這是日本的風俗之一。他們對男女社交比和國人還開通,外國人到日本去,能容易地尋覓一個「臨時夫人」,這些「臨時夫人」的出身,大都是小家碧玉,因謀生活而給人作臨時夫人。

菊子與櫻子進入內室時,加五能在旁邊爲她們介紹,但姚啓東與賀嘉是一個字也沒有聽見,他們幾乎同時地墜入情網。

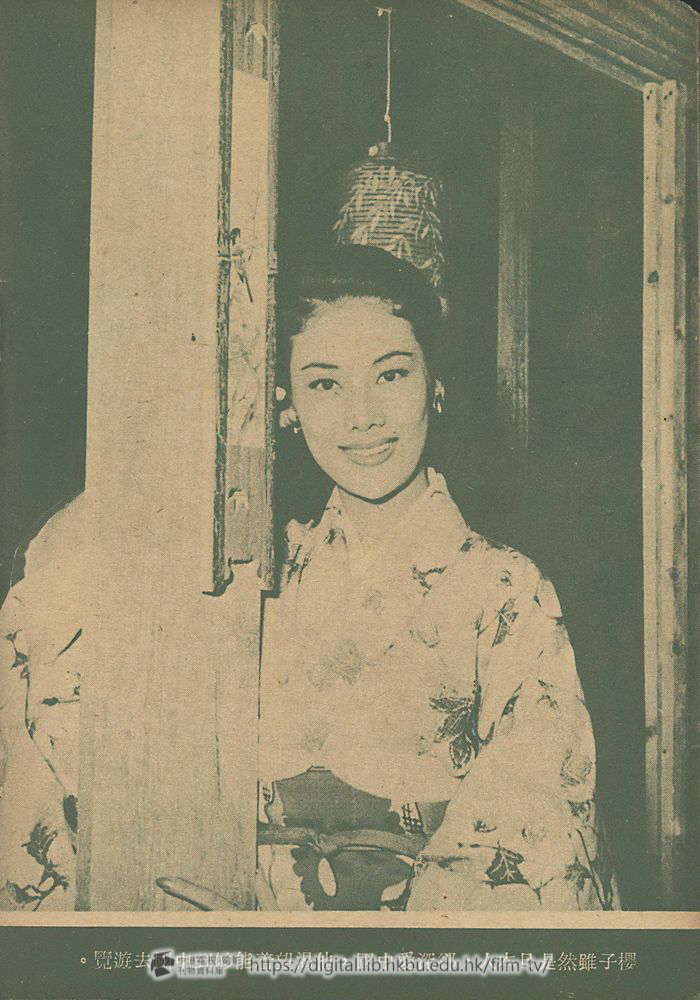

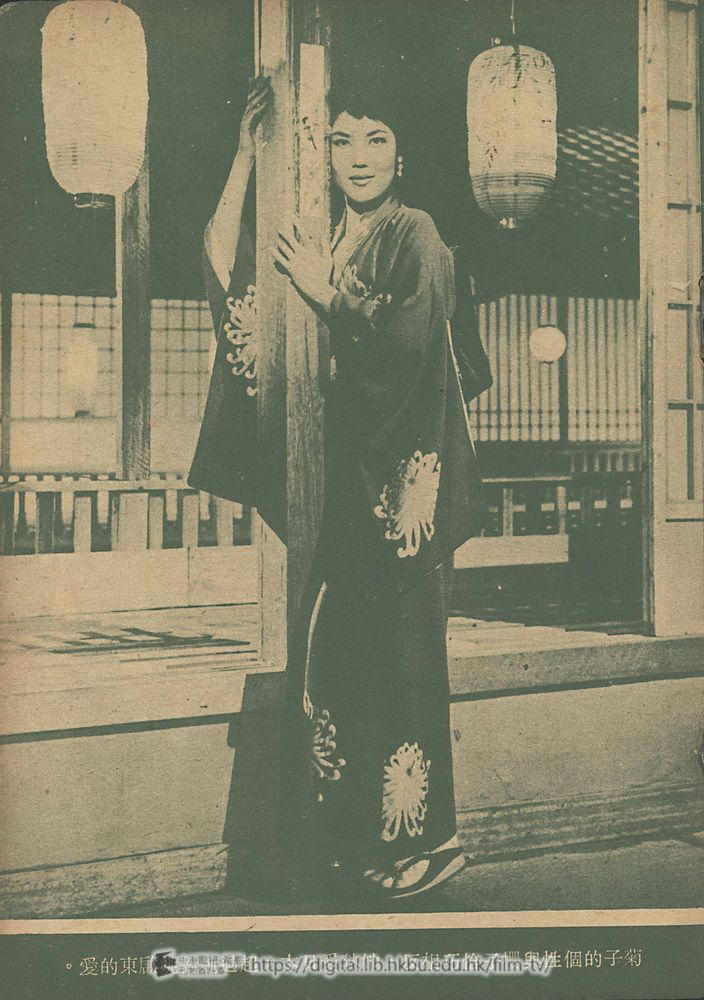

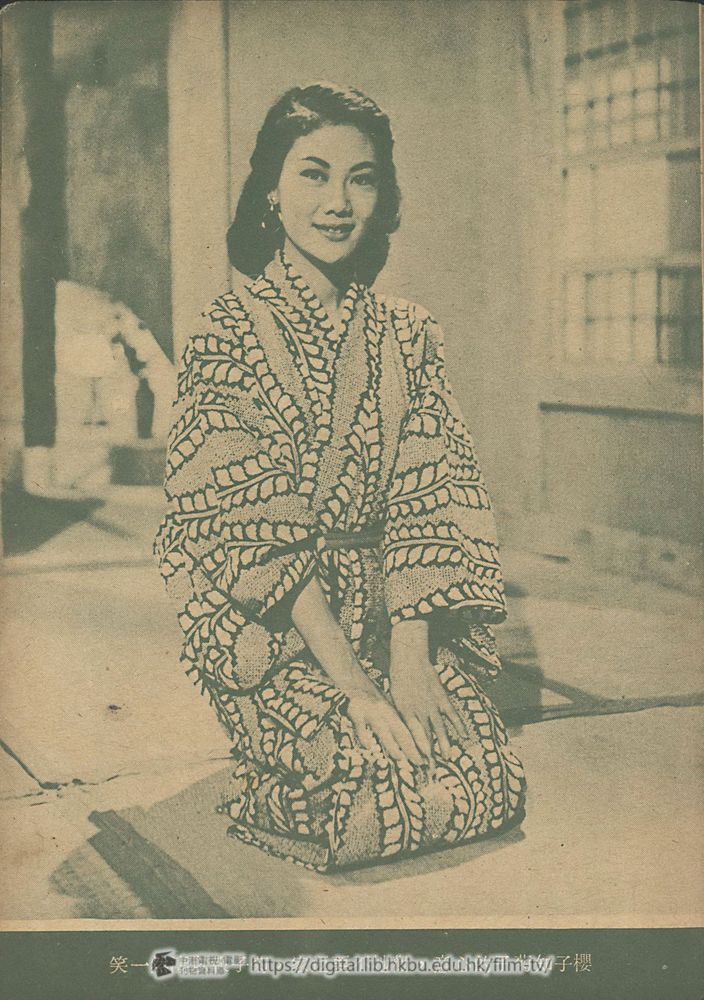

姚啓東愛上了明媚秀逸的菊子,賀嘉愛上了溫婉艷麗的櫻子,這種一見鍾情的心情,是二人從未有過的現象。不可否認的,菊子與櫻子都具有那日本女性獨有的濃郁的情感,幾乎在她們的臉上就可看到。

四人成了二對伴侶後,就把百花舘作了新房,那是一段愉快的回憶,百花舘中時常洋溢着笑聲,日本女性一貫服從的態度,更使姚啓東與賀嘉樂而忘返,在工作的時日,他們一放工便回到百花舘中,如遇假期,他們便聯遊三島名勝。

在姚啓東的回憶中,穿上西服的菊子是特別可愛的,和服把她掩盖成一個和別的日本少女沒有分別的人,但穿上西服後,她美妙的身材與爽朗的性格表現無遺,他把自己的意思吿訴菊子,菊子說:

「和服是一種最舒服最方便的服裝。」

她的倔强是保留性的,雖然她順從地在外出時穿上西裝 ,但儘可能還是披上和服。

快樂的日子在記憶中永遠會覺得太短,一個姚啓東永難忘記的夜晚終於到臨。

他們在飯後預備休息,突然,大使舘中的武官王樑來了,他並不踏進百花舘,祗把姚啓東叫出外面,他臉上的神色加上一對黑眼鏡,使人人感到事態的緊張,菊子在他們走出後,悄悄地溜到外面偷聽。

「我們接到了密報,中日之間,可能很快地就要發生戰事,上司們已在收拾行裝備撤離,我怕你沉湎於溫柔鄉,特地來通知你,趕快收拾動身,遲了恐怕走不成!」

「幾時走?」姚啓東問。

「大約二三天。」

王樑說完了就走。菊子聽不懂中國話,但是她知道一定是很嚴重的事,用盼望的眼色等候着啓東開口,啓東回到室內,對賀嘉說明一切,就向菊子說:

「我和你到外面談談。」

室內留下了櫻子與賀嘉。

在室外的小徑上,菊子用關切的口吻問:

「有什麼嚴重的事嗎?」

「是的,菊子,我要離開日本了。」

「爲什麽?」

「菊子,日本與中國的友誼破裂了。」

菊予一怔,她想了一想說:

「你幾時走?」

「大約二三天後。」

「那末快?」

「菊子!」啓東黯然地說:「你願意跟着我走嗎?我在中國沒有家室,我們回去結婚。」

「我在這裏等你回來。」菊子說。

「不知何年何月才得再來。菊子,你不願到中國去嗎?」

「讓我攷慮攷慮。」菊子低下頭。

「你不愛我嗎?愛情是不分國籍的,何況你我根本是同種族的人。」

菊子淺淺的一笑說:

「我們去看看櫻子,她有什麽决定。」

姚啓東隨着她回進室內,櫻子一見菊子就說:

「菊子,你隨啓東回中國嗎?」

菊子搖搖頭,櫻子立現失望之色,賀嘉在一邊帶着喜孜孜的口吻說:

「菊子,櫻子决定隨我去中國,你爲何不去?」他一面說,一面用凝惑的眼光看着啓東 ,啓東不知怎樣說才好,菊子悲切地把頭轉向窗外。

窗外來了一個日本人,她是菊子的父親白川武夫,頑固的現役軍人,他一踏進窒内,習慣地與各人見禮,然後向跪在地下的菊子說:

「菊子,我已復職了。」

「恭喜你,父親。」菊子恭順地說。

「菊子,日本與中國是不能再維持友好了,你回家去吧,不要再依賴中國人了。」

「是的,父親。」

「你應該立卽回家。」白川武夫說。

「是的,父親。」

「我先走了。」

白川武夫再向各人行禮而退。櫻子搶前握住菊子的手說 :

「菊子,你眞的不想跟隨啓東同去?」

「是的,櫻子,父親叫我回去呢。」

「你爲什麼不拒絕他?」

「我生長在軍人之家,自幼知道的是服從,父親要我回家,我就應該回家。」

「菊子。」

櫻子是一個情豐富感的人,她不忍數年好友就此分手,不禁撲向菊子懷中,伏肩痛哭,菊子難過地摟住她,她的內心不住在交戰,走?還是留?她愛啓東。也愛櫻子,如今他們都要走了,走到將成敵國的中國去,她捨不得他們。但她有一腔熱烈的愛國忠君之心,自幼兒養成的觀念,决不能動移。

她輕輕拍着櫻子的背說:

「櫻子,我們是日本人呀,人離鄕則賤,何苦要去自己不熱悉的地方,風土人情逈異,會使我們感到不舒服的。」

「菊子,我不想離開賀嘉。」

菊子放開了櫻子,轉向賀嘉說:

「櫻子隨你回去,希望你能好好地對待她。」

說完,她翩然地返回自己室中,收拾衣物,啓東說不出是悲是苦,還企圖作最後的挽留,菊子一反常態,她那股冷森森的態度是前所未有的。

「啓東,我愛你,但是我更愛自已的國家,愛你不能愛國,請從此辭!」

她毅然地走了,啓東的愛與櫻子的友誼 ,不能維繫菊子那份熱烈的愛國心。

二三天後,賀嘉攜同櫻子和啓東啓程返國,菊子沒有來相送。

戰事爆發後,啓東忙於公事,把思念菊子的心情漸漸冷淡,不料在這國疆邊陲,竟意外的遇到她,菊子相逢似不相識,使啓東輾轉整夜,不能入寐。

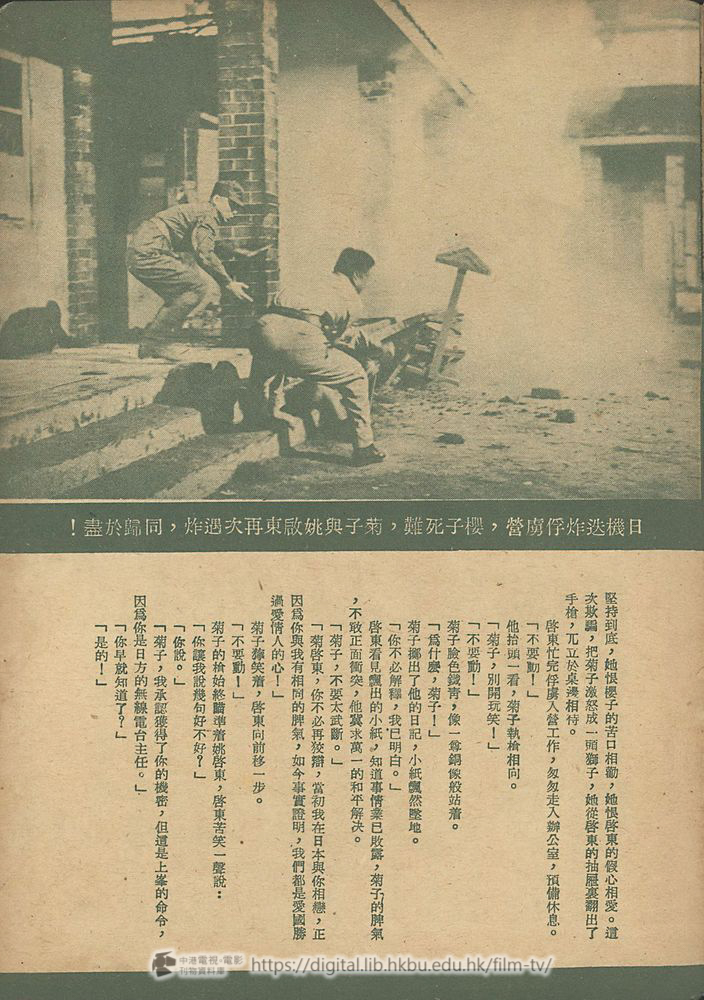

天色漸曙,俘虜營中的工作人員陸續起身,啓東略事梳洗卽開始工作,不料,警報長鳴,日機來炸俘虜營。

啓東鎭靜熟練地指揮俘虜走往防空洞暫避,菊子不肯走,櫻子上前拉住她的手說:

「快走,菊子,說不定來炸這裏的。」

「那有炸俘虜營的道理,想殘害自己的同胞嗎?我不走。」

菊子態度安詳地回答,但機聲越來越近。櫻子着急地說:

「快走,菊子。」

話聲未了,炸彈巳經下來,櫻子撲向菊子身上,企圖掩護她,不料自己身受重傷。菊子也被彈片擦傷,啓東冒着險入來搶救,把菊子與櫻子送往醫院。

菊子是輕傷,稍稍包紮後,就趕去看櫻子,祗見櫻子奄奄一息地睡在床上,醫生看護往來不絕,每個走出病室的, 都在搖頭,菊子明白櫻子的傷勢嚴重,心裏酸痛異常。

「櫻子。」

櫻子微弱地答應,蒼白的臉上勉强浮起了 一點笑容,聲音是輕微的:

「菊子,你沒受傷嗎?」

一個受重傷的友人,還在關心自已,這種濃厚的關切的友情,把菊子陷入在痛苦中,她强忍着哭聲,把眼淚倒咽說:

「很好,櫻子我累了你!」

要不是啓東在旁邊拉着她,她會放聲大哭的,她不能再忍受這無比的慘痛。

「他們到底來炸俘虜營了,菊子,我早吿訴你軍閥們是沒有人心的。」

「櫻子,你靜養。」

菊子有千言萬語無從說起,祗能說一句不是心裏要說的話,啓東似萬箭攢心,望着蒼白的櫻子,一言不發。櫻子看了菊子,又看看啓東,低低地說:

「菊子可以做你的助手,我怕我是不行了。」

「不會的,櫻子。」

啓東看見櫻子的臉上有一絲紅色,明白已是迴光返照的時節,他想起了在遙遠地帶的賀嘉,在槍林彈雨中探訪新聞,如果他知道櫻子的死去,不知是如何悲痛,如何傷心。

「你們不必騙我,我自己知道,可惜我不能再見賀嘉了。」櫻子的眼角流下二滴眼淚,繼續地說:「菊子,答應我 ,不耍固執了,啓東是愛你的。」

菊子點點頭,淚水似雨點下來,櫻子透了一口氣,低低地叫:

「賀嘉,賀嘉!」

這個溫婉艷麗,深明大義的少婦,撤手長逝了。

櫻子的死,使菊子內疚不已。這個自幼在一起的女友, 是一個樸素誠實的人,她對一切都抱無限信任之心,可是菊子不是這樣的,雖然軍閥們的殘酷給她打擊,忠君愛國之心並未給櫻子打動,她對櫻子的抱歉是爲了友情,爲了自己不能把身份暴露。

無論菊子是怎樣想法,她與姚啓東之間的冰樣感情,被櫻子溶化了。她終外接受櫻子的勸吿,與姚啓東恢復了往日的感情。

相處一起是增進倩感的方法之一,菊子與啓東原有着不平凡的情感 ,漸漸地,他們回復到從前般的友誼,互相關切起居飮食。

俘虜一批批地送來,營中的工作加忙,啓束在這時得到一個密令,說菊子是上峯確切需要的人,她是敵方的無線電台主任,機密集於一身,希望啓東能够哄騙一點倩報出來。

把政治與愛情溶北於一爐的難題,使啓東煞費心機。菊子本已是個冰雪聰明的人,加上幾年的特務訓練,眞是耳能聽八方,眼能觀四面。自己進行稍有不愼,說不定會貽誤大局的。

他點火把密令燒掉,恰巧菊子進來。

「燒什麽?」

「呀!」啓東吃一驚,支吾的說「軍機!」

菊子淺淺一笑。她知道身爲俘虜是不能參於軍機的,她在遠處椅上坐下來,啓東也走過去坐在她的旁邊,柔聲地問:

「還不睡?」

「不想睡,心裏老想着櫻子!」

「櫻子死得太可憐,她是一個善良的人。」

啓東隨口附和,菊子忽然說:

「其實那次炸死了我才好!」

啓東聽說心裏一動,他注視着菊子,菊子輕描淡寫地往下說:

「我和你的重逢是不必要的,好像一齣悲劇已演到完塲 ,狗尾續貂地再來一個續劇,破壞了整個氣氛,假使讓炸彈炸斷了戲的尾巴,不是一齣最精采的大悲劇嗎?」

「你不怕櫻子在地下聽到傷心?她對你懷着很大的希望 ,希望你和我重圓。」

「傷心的是我,我們重圓了,賀嘉孤單了!」

「賀嘉!」

姚啓東想起老友臨行時,頻頻囑咐與拜託,心裏眞是萬分抱歉,不知消息傳遞至前方時,老友是如何的悲痛!

「啓東,我眞想不到會再遇到你。」

「天下事不能意料的。」

「不過,當我初踏入中國領土中,我曾經希望遇見你。」

「你是幾時到中國的?」

「戰時爆發後六個月。」

「來做什慶?」

「遊覽!」

「忽然有那末好興致?」

「啓東,我是想找你!」

菊予的心弦動了,對着舊情人,她不能再控制自己奔放的情感,吐露出眞正的心事。

「菊子,你在淪陷的國土中是找不到我的。」

「我沒有想這些,皇軍勢如破竹地進展中,你們有不少 人順風投降,各地的人民走避不及,我想在人叢中找尋你,讓你和別人一樣地出來工作。」

「你能够給我工作?」

啓東乘機追問一句,菊子毫不動容回答:

「你忘記我父親是復職的軍人嗎?」

「你跟隨他到中國?」

「是的。」

「我沒有聽到你父現的名字,他在那裏?」

「我不能吿訴你。除非在當初就找到了你。」 菊子機靈地說。啓東拍拍她的肩說:

「你眞愛國之心勝於愛人,把愛人一起打算在愛國計劃中!」

「那有什麽希奇,很多中國人想巴結我都沒辦法!」菊子說話溜出了口,趕緊縮回來說:「我爸爸是很聽我話的, 他們都想在我面前求一官半職,你要肯的話,還不容易?」

「菊子,來俘虜營中做說客?」

啓東笑嘻嘻地說,他不想使菊子太難堪,緩緩地站起來,邀菊子到外面溜溜。

「我不想去,一出這裏,我就會明白自己在俘虜營中,在此地,我享受着舊夢重溫的滋味!」

「菊子!」

啓東等待的是「愛情攻勢」潑動的機會,他把握情勢,克服極大的矛盾心理,他要與菊子墜沉愛河,完成任務。

他們相互低訴別後情景,把被時光冲淡的感情,一點一滴地聚積起來,菊子忘了顧忌,忘了敵我,愉快再度光臨她。

「菊子,你還沒有結婚?」

「沒有。」

「爲什麽?」

「不爲什麽!」

「旣然你父親得勢,追求你的人一定不少,爲什麽還不結婚?」

「啓東,我……」

菊子欲說還休,啓東鼓勵地愛撫她,菊子毅然地說了出來:

「啓東,我身負重任,是不能結婚的! J

「是嗎?」啓束裝作不信任,用懷疑的眼光看菊子,並且輕鬆地說:「忠君愛國,了不起!」

菊子以爲他不相信,激動下,把經歴的事一一吐露出來 ,啓東表面是漫不經心地聽着,心裏加緊記憶,一個經過特務訓練的人,多數有這些能耐,他暗喜自己一仗成功。

第二天,姚啓東把這些情報密報上去,受到上面大大的讚許。

過了三天,俘虜營中又到一批新的俘虜,數目甚大,菊子心痛地站在旁邊看,多數是不相識,但有一二個熟識的。

菊子向他們招呼,他們鄙視地回過頭去,菊子愕然,但在點名記數時不敢擾亂,等持安排妥當,她悄悄地去探望他們。

「前線怎樣了?」菊子問。

「呸!」一個日俘在她面前吐口水。

「你得勝啦!」另一個用最惡毒的話罵她:「馬鹿!你得勝啦!」

菊子不解地看看他們,她疑心他們因戰敗而在自己身上發洩。

「我們進攻得順利嗎?」菊子不死心地問。

「女奸,你還想收買情報嗎?」

簡直是吼聲,嚇得菊子退了出來,裏面還傳出一聲使她最痛心的話:

「賣國賊!」

菊子徘徊在走廊前,左思右想,爲什麼同伴對她是如此不敬,她躑躅又躑躅,忽而恍然大悟,她急速地走進啓東的辦公室。

辦公室闃無一人,她打開了抽屜搜索,先拿到了啓東的日記,翻閱一會,一無所得,正待下,忽然一張小紙,飄然落地。

菊子爲了不露破綻,急急把小紙拾起,歸還原處,但不拾猶可,一看之下,原來小紙上記載着前幾天她與啓東的談話,其中包括着無意洩漏的機密。

一切都明白了,菊子的愛情驟降至冰點,她恨自己不能堅持到底,她恨櫻子的苦口相勸,她恨啓東的假心相愛。這次欺騙,把菊子激怒成一頭獅子,她從啓東的抽屜裏翻出了手槍,兀立於桌邊相待。

啓東忙完俘虜入營工作,匆匆走入辦公室,預備休息。

「不要動!」

他拾頭一看,菊子執槍相向。

「菊子,別開玩笑!」

「不要動!」

菊子臉色鐵靑,像一尊銅像般站着。

「爲什麽,菊子!」

菊子擲出了他的日記,小紙飄然墜地。

「你不必解釋,我已明白。」

啓東看見飄出的小紙,知道事情業已敗露,菊子的脾氣,不敢正面衝突,他冀求萬一的和平解决。

「菊子,不要太武斷。」

「菊啓東,你不必再狡辯,當初我在日本與你相戀,正因爲你與我有相同的脾氣,如今事實證明,我們都是愛國勝過愛情人的心!」

菊子獰笑着,啓東向前移一步。

「不要動!」

菊子的槍`始終瞄準着姚啓東,啓東苦笑一聲說:

「你讓我說幾句好不好?」

「你說。」

「菊子,我承認獲得了你的機密,但這是上峯的命令,因爲你是日方的無線電台主任。」

「你早就知道了?」

「是的!」

「櫻子呢?」

「她不知道,這密報是在她死後得到的。」

啓東想以談話來緩和情勢,更希望有人進來解圍,他緩慢地說:

「菊子,日機不顧國際公法,第一次來炸俘虜的目標,就是爲了你!」

「這是你的情報?」菊子冷笑說

「你想,不是爲了你滿腹的機密?他們何苦冒這不名譽的險呢?」

「應該的,軍事上沒有人情可說。」

「你被炸死了,得到的是什麽?」

「愛國也斤斤於酬報?」

「是的,你不是一個愛國者,祗是一個愛軍閥者,正如櫻子所說!」

「住口!你不必借櫻子的口吻來說我,她忘了她是日本人,我不會忘記。」

菊子把手中的槍抖動一下,姚啓東退後一步說:

「我就是出賣了你的談話,於你們沒有損害,你進俘虜營已多時,形勢變換,說不定已沒有用。」

「是嗎?」

「我想是的!」

「我不是三歲小孩,會相信你的話,我正奇怪着這幾天的俘虜激增,原來都是我自己造成的後果,眞是愧對天皇。」

「你怎麽知道是你的情報影響?」

「他們唾罵我,鄙視我,還不足够嗎?還有那張能使你升官發財的小紙條!」

「菊子,你別以爲我是存心出賣你!」

「你是愛我是不是?」

「是的,菊子,我們如果能杷戰爭早早結束,早點可以如我們的心願。」

姚啓東跡近哀求的口吻,反而增加菊子的怒氣,她發怒到近乎顚狂狀態,但她還想把姚啓東架到營前槍斃,讓被俘的兄弟們明白自己是無辜的。她的思念是可笑的,菊子已全部被「忠君愛國」的思念控制住,軍人的血液在體內沸騰,意志如鋼鐵般堅强,决不是姚啓東的愛的力量所能動搖。

營前所有的人都在休息,啓東的辦公室除了他自己與菊子外,旁人不敢輕易進去,加上近來他與菊子打得火熱,朋友們更有意地迴避。

姚啓東是陷於絕望中了,他看到菊子的神態,大有非殺自己不能明志之態,他决心作最後掙扎了。

室外警報長鳴,日機在暑徘徊。

「姚啓東,我們的飛機又來了,你說他們的目標是我, 我很高興和你同歸於盡!」

子慘厲的笑了,姚啓東一撲而上去抢奪她手中的短搶,菊子機伶地舉槍欲擊……「轟」然一聲,炸彈巳命中俘虜營的辦公室,菊子的手槍未發一彈,姚啓東已與她同歸於盡。

日機濫炸一陣,差不多把俘虜營炸爲平她,爲了一個工作人員的確俘,他們不惜犠牲數百個同胞。事後,紅十字會在瓦礫塲中連姚啓東的屍首也冷有找到。

二對異國情侶,在殘酷的戰爭中犧牲了幸福,櫻子,菊子,姚啓東都先後死在炸彈之下,祗留下了賀嘉,從前線趕回來,在瓦礫塲前憑吊他的愛妻與一對敵視的好友!

鵑忠血魂

星馬婆總代理

遠東文化公司

我們的話

王元龍

「藝聯」以兄弟班的形式組成,這在中國電影界還是創舉,我們沒有資本,沒有後台,所有的只是幾個老朋友的精誠合作,以自己的淺薄經驗作本錢,希望在自由影業吹遍淡風的今日,打開一條出路。

我們的組成分子一共十一位,這裏不妨先來自我介紹一下:計有王引、王豪、黃河、周曼華、賀賓、李湄、鹭紅、吳家驤、顧文宗、唐紹華,我也是其中一分子。第一個戲卽是「鵑血忠魂」,主要演員有李湄、王豪、鷺紅、賀賓、吳家驤和我一共六人,由王引導演,唐紹華編劇,其他不參加演出的,担任別的職務。

「鵑血忠魂」是我們的嘗試之作,在各方面的屬望和支持下,四月十五日飛往日本拍攝外景,在東京工作了半個月,得到我國駐日大使館和「大映公司」的全力協助,使我們的外景隊受到特別的照料和便利,盛情可感,永矢不忘。

「鵰血忠魂」旣是「藝聯」衆兄弟的嘗試作, 當然在成績方面不敢說一定如何滿意,但也有値得一記的,卽找們有甘苦與共,任勞任怨的合作精神 ,大家抱只知耕耘,不問收穫的態度,相期相勉, 苦幹到底,就憑這一點,已經使我們値得欣慰。

「鵑」片業已攝竣,公映的時候,請愛護「藝聯」的朋友們,以及各地的觀衆們,不客氣的予以批評指敎!

電影小說

鵑血忠魂

藝聯影片公司出品

這是一件發生在中日戰爭時期的悲壯故事,它說明了戰爭的殘酷與和平對於人類的可貴。

當戰事進行中,中國的西南邊境,駐紮了一支大軍,姚啓東担任了俘虜營的主任。

姚啓東當年,曾經在中國駐日本大使館中任職,精通日語,所以對於俘虜營中的大小事件,他都能處理得很好,受到上司們的稱贊。

但是,單靠一個人的努力是不够的,軍隊中又找不到能够帮助他的人,姚啓東向上峯請求派一二人來作助手,上峯答應了他。

那天,助手來了,是一對夫婦,當他們向姚啓東報到時,姚禁不住歡呼:

「賀嘉,櫻子!」

他伸出一雙手來歡迎這對夫婦,不,這對老朋友,心裏有說不出的高興。

賀嘉笑嘻嘻地握住姚啓東的手說:

「啓東,我們又相會了。」

姚啓東看看賀嘉,又看看賀嘉的太太說:

「賀嘉,要不是你也來 ,我是絕對不會認識櫻子的了,你瞧,道身打扮是從未見過的。」

櫻子穿了 一身軍裝,腳上是一對布鞋,樸素中含有堅定的意志,她溫柔地笑着說:

「啓東,我是永遠記得你的。」

「請坐,請坐!」

姚啓東連忙讓他們坐。原來賀嘉任戰地記者,櫻子才是他眞正的助手。

「櫻子,有你來,我相信工作可以更順利點,這兒祗有我一個人懂日語的。」

「當初若是菊子與你同歸,倒是眞正的一個好助手,我是很笨的,還要請你指導呢!」

櫻子提起了菊子,三人同時陷入了沉默中,半晌,姚啓東開口說:

「櫻子,我們三人還能見面,菊子怕很少可能再見了。 」

第二天,櫻子正式在俘虜營工作,賀嘉則轉往前線去採訪新聞。櫻子雖然是一個日本人,但在嫁賀嘉後,便入了中國籍,對日本軍閥的窮兵黷武,痛心疾首,所以她毅然地投入抗日工作中。

某日,又有一批新的俘虜送至,在俘虜未抵達時,姚啓東的上司王樑,打了一個電話來說,這一批俘虜中,有一個很重要的敵方情報工作者,道個身負重任的是一個女子,或許啓會認識她。

俘虜抵達後,姚就把唯一的女俘帶進了辦公室,他在半驚半喜的情緖下,伸出了手說:

「菊子!」

那個女俘充耳不聞,木然地站着。姚啓東不好意思地縮回了手,問:

「你叫什麽名字?」

「娟子。」 、

她用生硬的口吻回答,這聲音是啓東熟悉的。

「有第二個名字嗎?」

「沒有。」

「你再看看我,你認識我嗎?」

她的視線在他臉上逗留了一下,堅决地說:

「不認識!」

啓東無奈 ,命衛兵帶回俘虜營去 , 自己跑去找櫻子,那時櫻子正忙着安排新來俘虜的一切事務。

「櫻子!」

「啓東,你忙完了?」

「櫻子,菊子也來了!」

「眞的?在那兒?」櫻子大喜,但看到啓東的臉色,立刻收歛了笑容說:「在俘虜中嘛?」

「在俘虜中是不出意外的,意外的是她換了姓名而且矢 口不認我!」

「爲什麽?」

「不知道,也許因爲我們現在是敵對,她是敵人的重要情報人員,櫻子,你去看看她,她會對你說老實話的。」櫻子去了。因爲俘虜中祗有一個女性,所以她們能單獨相對談話。

「菊子!」櫻子看見她的一身打扮,心酸地叫。 娟子沒有回答。櫻子走前一步,再叫:

「菊子!」

「我叫娟子,你是叫我嗎?」

娟子禮貌地對着櫻子,櫻子並不氣餒,自我介紹地說:

「我是櫻子。」

娟子冷峻地從頭打量櫻子說:

「你是中國人,爲何有日本名字?」

「我本來是日本人!」

櫻子是誠實人,她誠實地吐露了身份,娟子冷笑一聲說 「旣然是日本人,不效忠天皇,竟然效忠於敵人?我們日本人中沒有如此敗類!」

「天皇是値得效忠的,但是窮兵黷武的軍閥却不値得效忠,你愛國是應該的,可是不應該盲從!」

櫻子凝視着娟子,她深信這個娟子是她的舊友菊子,至少她們有着一套相同的理論。

「愛國難道是盲從?帮助敵人打自己同胞的是什麽?是忘本!」

娟子激動地說。她的眼中有一股不可抵抗的怒氣,櫻子淡然地冋答:

「不管怎麽說,公理祗一條,以無數人民的生命:來塡塞軍閥們無窮的慾望,明明是侵略,還說是聖戰,對被侵略者固然是禍害,對本國的人民也未嘗不是禍害?家破人亡,妻離子散,爲的是什麽?國家得了那一點好處?」

「………………」

娟子的嘴巴掀動,却沒有一個字音發出來,她倔强地背轉身去。櫻子不能再說一句,悄然地走開去,走了幾步,她突然回身叫:

「菊子!」

娟子猛地回身,櫻子的眼光中閃爍着喜悅,她走前幾步,菊子再難克制自己的情感了 ,她衝動地說:「櫻子,想不到我們在這裏重逢。」 她們究竟沒有私人間的深仇的 , 何况在分手的幾年中,彼此都懷念着。

當櫻子回到姚啓東的辦公室中,已經是夜裏,啓東從她的淚眼與喜悅的神情中,可以猜到娟子卽是菊子,興奮地搶着說:

「她承認了?」

櫻子點點頭,在椅子上坐下來:

「菊子比以前更倔强,她說除了我不想和第二個人說話,大約她那份忠君愛國的心是不能動搖的,我想你還是過幾時再找她談話。」

姚啓東默然,櫻子吿退。

整個的夜裏,姚啓東爲着菊子失眠。他緬懷着往事。中日戰事未爆發前,他在中國駐日本大使舘中任職,他的好友賀嘉,是一家報舘的駐日記者,二人年紀相若,性情相投,暇時便結伴同遊。

首先浮上姚啓東腦中的,是一張日本男子謟媚的笑容,他是那麽虛僞,謙恭地笑,這是加五能,他以專門爲人介紹異性朋友作職業,那天,他帶了菊子和櫻子來見姚啓東與賀嘉。

這是日本的風俗之一。他們對男女社交比和國人還開通,外國人到日本去,能容易地尋覓一個「臨時夫人」,這些「臨時夫人」的出身,大都是小家碧玉,因謀生活而給人作臨時夫人。

菊子與櫻子進入內室時,加五能在旁邊爲她們介紹,但姚啓東與賀嘉是一個字也沒有聽見,他們幾乎同時地墜入情網。

姚啓東愛上了明媚秀逸的菊子,賀嘉愛上了溫婉艷麗的櫻子,這種一見鍾情的心情,是二人從未有過的現象。不可否認的,菊子與櫻子都具有那日本女性獨有的濃郁的情感,幾乎在她們的臉上就可看到。

四人成了二對伴侶後,就把百花舘作了新房,那是一段愉快的回憶,百花舘中時常洋溢着笑聲,日本女性一貫服從的態度,更使姚啓東與賀嘉樂而忘返,在工作的時日,他們一放工便回到百花舘中,如遇假期,他們便聯遊三島名勝。

在姚啓東的回憶中,穿上西服的菊子是特別可愛的,和服把她掩盖成一個和別的日本少女沒有分別的人,但穿上西服後,她美妙的身材與爽朗的性格表現無遺,他把自己的意思吿訴菊子,菊子說:

「和服是一種最舒服最方便的服裝。」

她的倔强是保留性的,雖然她順從地在外出時穿上西裝 ,但儘可能還是披上和服。

快樂的日子在記憶中永遠會覺得太短,一個姚啓東永難忘記的夜晚終於到臨。

他們在飯後預備休息,突然,大使舘中的武官王樑來了,他並不踏進百花舘,祗把姚啓東叫出外面,他臉上的神色加上一對黑眼鏡,使人人感到事態的緊張,菊子在他們走出後,悄悄地溜到外面偷聽。

「我們接到了密報,中日之間,可能很快地就要發生戰事,上司們已在收拾行裝備撤離,我怕你沉湎於溫柔鄉,特地來通知你,趕快收拾動身,遲了恐怕走不成!」

「幾時走?」姚啓東問。

「大約二三天。」

王樑說完了就走。菊子聽不懂中國話,但是她知道一定是很嚴重的事,用盼望的眼色等候着啓東開口,啓東回到室內,對賀嘉說明一切,就向菊子說:

「我和你到外面談談。」

室內留下了櫻子與賀嘉。

在室外的小徑上,菊子用關切的口吻問:

「有什麼嚴重的事嗎?」

「是的,菊子,我要離開日本了。」

「爲什麽?」

「菊子,日本與中國的友誼破裂了。」

菊予一怔,她想了一想說:

「你幾時走?」

「大約二三天後。」

「那末快?」

「菊子!」啓東黯然地說:「你願意跟着我走嗎?我在中國沒有家室,我們回去結婚。」

「我在這裏等你回來。」菊子說。

「不知何年何月才得再來。菊子,你不願到中國去嗎?」

「讓我攷慮攷慮。」菊子低下頭。

「你不愛我嗎?愛情是不分國籍的,何況你我根本是同種族的人。」

菊子淺淺的一笑說:

「我們去看看櫻子,她有什麽决定。」

姚啓東隨着她回進室內,櫻子一見菊子就說:

「菊子,你隨啓東回中國嗎?」

菊子搖搖頭,櫻子立現失望之色,賀嘉在一邊帶着喜孜孜的口吻說:

「菊子,櫻子决定隨我去中國,你爲何不去?」他一面說,一面用凝惑的眼光看着啓東 ,啓東不知怎樣說才好,菊子悲切地把頭轉向窗外。

窗外來了一個日本人,她是菊子的父親白川武夫,頑固的現役軍人,他一踏進窒内,習慣地與各人見禮,然後向跪在地下的菊子說:

「菊子,我已復職了。」

「恭喜你,父親。」菊子恭順地說。

「菊子,日本與中國是不能再維持友好了,你回家去吧,不要再依賴中國人了。」

「是的,父親。」

「你應該立卽回家。」白川武夫說。

「是的,父親。」

「我先走了。」

白川武夫再向各人行禮而退。櫻子搶前握住菊子的手說 :

「菊子,你眞的不想跟隨啓東同去?」

「是的,櫻子,父親叫我回去呢。」

「你爲什麼不拒絕他?」

「我生長在軍人之家,自幼知道的是服從,父親要我回家,我就應該回家。」

「菊子。」

櫻子是一個情豐富感的人,她不忍數年好友就此分手,不禁撲向菊子懷中,伏肩痛哭,菊子難過地摟住她,她的內心不住在交戰,走?還是留?她愛啓東。也愛櫻子,如今他們都要走了,走到將成敵國的中國去,她捨不得他們。但她有一腔熱烈的愛國忠君之心,自幼兒養成的觀念,决不能動移。

她輕輕拍着櫻子的背說:

「櫻子,我們是日本人呀,人離鄕則賤,何苦要去自己不熱悉的地方,風土人情逈異,會使我們感到不舒服的。」

「菊子,我不想離開賀嘉。」

菊子放開了櫻子,轉向賀嘉說:

「櫻子隨你回去,希望你能好好地對待她。」

說完,她翩然地返回自己室中,收拾衣物,啓東說不出是悲是苦,還企圖作最後的挽留,菊子一反常態,她那股冷森森的態度是前所未有的。

「啓東,我愛你,但是我更愛自已的國家,愛你不能愛國,請從此辭!」

她毅然地走了,啓東的愛與櫻子的友誼 ,不能維繫菊子那份熱烈的愛國心。

二三天後,賀嘉攜同櫻子和啓東啓程返國,菊子沒有來相送。

戰事爆發後,啓東忙於公事,把思念菊子的心情漸漸冷淡,不料在這國疆邊陲,竟意外的遇到她,菊子相逢似不相識,使啓東輾轉整夜,不能入寐。

天色漸曙,俘虜營中的工作人員陸續起身,啓東略事梳洗卽開始工作,不料,警報長鳴,日機來炸俘虜營。

啓東鎭靜熟練地指揮俘虜走往防空洞暫避,菊子不肯走,櫻子上前拉住她的手說:

「快走,菊子,說不定來炸這裏的。」

「那有炸俘虜營的道理,想殘害自己的同胞嗎?我不走。」

菊子態度安詳地回答,但機聲越來越近。櫻子着急地說:

「快走,菊子。」

話聲未了,炸彈巳經下來,櫻子撲向菊子身上,企圖掩護她,不料自己身受重傷。菊子也被彈片擦傷,啓東冒着險入來搶救,把菊子與櫻子送往醫院。

菊子是輕傷,稍稍包紮後,就趕去看櫻子,祗見櫻子奄奄一息地睡在床上,醫生看護往來不絕,每個走出病室的, 都在搖頭,菊子明白櫻子的傷勢嚴重,心裏酸痛異常。

「櫻子。」

櫻子微弱地答應,蒼白的臉上勉强浮起了 一點笑容,聲音是輕微的:

「菊子,你沒受傷嗎?」

一個受重傷的友人,還在關心自已,這種濃厚的關切的友情,把菊子陷入在痛苦中,她强忍着哭聲,把眼淚倒咽說:

「很好,櫻子我累了你!」

要不是啓東在旁邊拉着她,她會放聲大哭的,她不能再忍受這無比的慘痛。

「他們到底來炸俘虜營了,菊子,我早吿訴你軍閥們是沒有人心的。」

「櫻子,你靜養。」

菊子有千言萬語無從說起,祗能說一句不是心裏要說的話,啓東似萬箭攢心,望着蒼白的櫻子,一言不發。櫻子看了菊子,又看看啓東,低低地說:

「菊子可以做你的助手,我怕我是不行了。」

「不會的,櫻子。」

啓東看見櫻子的臉上有一絲紅色,明白已是迴光返照的時節,他想起了在遙遠地帶的賀嘉,在槍林彈雨中探訪新聞,如果他知道櫻子的死去,不知是如何悲痛,如何傷心。

「你們不必騙我,我自己知道,可惜我不能再見賀嘉了。」櫻子的眼角流下二滴眼淚,繼續地說:「菊子,答應我 ,不耍固執了,啓東是愛你的。」

菊子點點頭,淚水似雨點下來,櫻子透了一口氣,低低地叫:

「賀嘉,賀嘉!」

這個溫婉艷麗,深明大義的少婦,撤手長逝了。

櫻子的死,使菊子內疚不已。這個自幼在一起的女友, 是一個樸素誠實的人,她對一切都抱無限信任之心,可是菊子不是這樣的,雖然軍閥們的殘酷給她打擊,忠君愛國之心並未給櫻子打動,她對櫻子的抱歉是爲了友情,爲了自己不能把身份暴露。

無論菊子是怎樣想法,她與姚啓東之間的冰樣感情,被櫻子溶化了。她終外接受櫻子的勸吿,與姚啓東恢復了往日的感情。

相處一起是增進倩感的方法之一,菊子與啓東原有着不平凡的情感 ,漸漸地,他們回復到從前般的友誼,互相關切起居飮食。

俘虜一批批地送來,營中的工作加忙,啓束在這時得到一個密令,說菊子是上峯確切需要的人,她是敵方的無線電台主任,機密集於一身,希望啓東能够哄騙一點倩報出來。

把政治與愛情溶北於一爐的難題,使啓東煞費心機。菊子本已是個冰雪聰明的人,加上幾年的特務訓練,眞是耳能聽八方,眼能觀四面。自己進行稍有不愼,說不定會貽誤大局的。

他點火把密令燒掉,恰巧菊子進來。

「燒什麽?」

「呀!」啓東吃一驚,支吾的說「軍機!」

菊子淺淺一笑。她知道身爲俘虜是不能參於軍機的,她在遠處椅上坐下來,啓東也走過去坐在她的旁邊,柔聲地問:

「還不睡?」

「不想睡,心裏老想着櫻子!」

「櫻子死得太可憐,她是一個善良的人。」

啓東隨口附和,菊子忽然說:

「其實那次炸死了我才好!」

啓東聽說心裏一動,他注視着菊子,菊子輕描淡寫地往下說:

「我和你的重逢是不必要的,好像一齣悲劇已演到完塲 ,狗尾續貂地再來一個續劇,破壞了整個氣氛,假使讓炸彈炸斷了戲的尾巴,不是一齣最精采的大悲劇嗎?」

「你不怕櫻子在地下聽到傷心?她對你懷着很大的希望 ,希望你和我重圓。」

「傷心的是我,我們重圓了,賀嘉孤單了!」

「賀嘉!」

姚啓東想起老友臨行時,頻頻囑咐與拜託,心裏眞是萬分抱歉,不知消息傳遞至前方時,老友是如何的悲痛!

「啓東,我眞想不到會再遇到你。」

「天下事不能意料的。」

「不過,當我初踏入中國領土中,我曾經希望遇見你。」

「你是幾時到中國的?」

「戰時爆發後六個月。」

「來做什慶?」

「遊覽!」

「忽然有那末好興致?」

「啓東,我是想找你!」

菊予的心弦動了,對着舊情人,她不能再控制自己奔放的情感,吐露出眞正的心事。

「菊子,你在淪陷的國土中是找不到我的。」

「我沒有想這些,皇軍勢如破竹地進展中,你們有不少 人順風投降,各地的人民走避不及,我想在人叢中找尋你,讓你和別人一樣地出來工作。」

「你能够給我工作?」

啓東乘機追問一句,菊子毫不動容回答:

「你忘記我父親是復職的軍人嗎?」

「你跟隨他到中國?」

「是的。」

「我沒有聽到你父現的名字,他在那裏?」

「我不能吿訴你。除非在當初就找到了你。」 菊子機靈地說。啓東拍拍她的肩說:

「你眞愛國之心勝於愛人,把愛人一起打算在愛國計劃中!」

「那有什麽希奇,很多中國人想巴結我都沒辦法!」菊子說話溜出了口,趕緊縮回來說:「我爸爸是很聽我話的, 他們都想在我面前求一官半職,你要肯的話,還不容易?」

「菊子,來俘虜營中做說客?」

啓東笑嘻嘻地說,他不想使菊子太難堪,緩緩地站起來,邀菊子到外面溜溜。

「我不想去,一出這裏,我就會明白自己在俘虜營中,在此地,我享受着舊夢重溫的滋味!」

「菊子!」

啓東等待的是「愛情攻勢」潑動的機會,他把握情勢,克服極大的矛盾心理,他要與菊子墜沉愛河,完成任務。

他們相互低訴別後情景,把被時光冲淡的感情,一點一滴地聚積起來,菊子忘了顧忌,忘了敵我,愉快再度光臨她。

「菊子,你還沒有結婚?」

「沒有。」

「爲什麽?」

「不爲什麽!」

「旣然你父親得勢,追求你的人一定不少,爲什麽還不結婚?」

「啓東,我……」

菊子欲說還休,啓東鼓勵地愛撫她,菊子毅然地說了出來:

「啓東,我身負重任,是不能結婚的! J

「是嗎?」啓束裝作不信任,用懷疑的眼光看菊子,並且輕鬆地說:「忠君愛國,了不起!」

菊子以爲他不相信,激動下,把經歴的事一一吐露出來 ,啓東表面是漫不經心地聽着,心裏加緊記憶,一個經過特務訓練的人,多數有這些能耐,他暗喜自己一仗成功。

第二天,姚啓東把這些情報密報上去,受到上面大大的讚許。

過了三天,俘虜營中又到一批新的俘虜,數目甚大,菊子心痛地站在旁邊看,多數是不相識,但有一二個熟識的。

菊子向他們招呼,他們鄙視地回過頭去,菊子愕然,但在點名記數時不敢擾亂,等持安排妥當,她悄悄地去探望他們。

「前線怎樣了?」菊子問。

「呸!」一個日俘在她面前吐口水。

「你得勝啦!」另一個用最惡毒的話罵她:「馬鹿!你得勝啦!」

菊子不解地看看他們,她疑心他們因戰敗而在自己身上發洩。

「我們進攻得順利嗎?」菊子不死心地問。

「女奸,你還想收買情報嗎?」

簡直是吼聲,嚇得菊子退了出來,裏面還傳出一聲使她最痛心的話:

「賣國賊!」

菊子徘徊在走廊前,左思右想,爲什麼同伴對她是如此不敬,她躑躅又躑躅,忽而恍然大悟,她急速地走進啓東的辦公室。

辦公室闃無一人,她打開了抽屜搜索,先拿到了啓東的日記,翻閱一會,一無所得,正待下,忽然一張小紙,飄然落地。

菊子爲了不露破綻,急急把小紙拾起,歸還原處,但不拾猶可,一看之下,原來小紙上記載着前幾天她與啓東的談話,其中包括着無意洩漏的機密。

一切都明白了,菊子的愛情驟降至冰點,她恨自己不能堅持到底,她恨櫻子的苦口相勸,她恨啓東的假心相愛。這次欺騙,把菊子激怒成一頭獅子,她從啓東的抽屜裏翻出了手槍,兀立於桌邊相待。

啓東忙完俘虜入營工作,匆匆走入辦公室,預備休息。

「不要動!」

他拾頭一看,菊子執槍相向。

「菊子,別開玩笑!」

「不要動!」

菊子臉色鐵靑,像一尊銅像般站着。

「爲什麽,菊子!」

菊子擲出了他的日記,小紙飄然墜地。

「你不必解釋,我已明白。」

啓東看見飄出的小紙,知道事情業已敗露,菊子的脾氣,不敢正面衝突,他冀求萬一的和平解决。

「菊子,不要太武斷。」

「菊啓東,你不必再狡辯,當初我在日本與你相戀,正因爲你與我有相同的脾氣,如今事實證明,我們都是愛國勝過愛情人的心!」

菊子獰笑着,啓東向前移一步。

「不要動!」

菊子的槍`始終瞄準着姚啓東,啓東苦笑一聲說:

「你讓我說幾句好不好?」

「你說。」

「菊子,我承認獲得了你的機密,但這是上峯的命令,因爲你是日方的無線電台主任。」

「你早就知道了?」

「是的!」

「櫻子呢?」

「她不知道,這密報是在她死後得到的。」

啓東想以談話來緩和情勢,更希望有人進來解圍,他緩慢地說:

「菊子,日機不顧國際公法,第一次來炸俘虜的目標,就是爲了你!」

「這是你的情報?」菊子冷笑說

「你想,不是爲了你滿腹的機密?他們何苦冒這不名譽的險呢?」

「應該的,軍事上沒有人情可說。」

「你被炸死了,得到的是什麽?」

「愛國也斤斤於酬報?」

「是的,你不是一個愛國者,祗是一個愛軍閥者,正如櫻子所說!」

「住口!你不必借櫻子的口吻來說我,她忘了她是日本人,我不會忘記。」

菊子把手中的槍抖動一下,姚啓東退後一步說:

「我就是出賣了你的談話,於你們沒有損害,你進俘虜營已多時,形勢變換,說不定已沒有用。」

「是嗎?」

「我想是的!」

「我不是三歲小孩,會相信你的話,我正奇怪着這幾天的俘虜激增,原來都是我自己造成的後果,眞是愧對天皇。」

「你怎麽知道是你的情報影響?」

「他們唾罵我,鄙視我,還不足够嗎?還有那張能使你升官發財的小紙條!」

「菊子,你別以爲我是存心出賣你!」

「你是愛我是不是?」

「是的,菊子,我們如果能杷戰爭早早結束,早點可以如我們的心願。」

姚啓東跡近哀求的口吻,反而增加菊子的怒氣,她發怒到近乎顚狂狀態,但她還想把姚啓東架到營前槍斃,讓被俘的兄弟們明白自己是無辜的。她的思念是可笑的,菊子已全部被「忠君愛國」的思念控制住,軍人的血液在體內沸騰,意志如鋼鐵般堅强,决不是姚啓東的愛的力量所能動搖。

營前所有的人都在休息,啓東的辦公室除了他自己與菊子外,旁人不敢輕易進去,加上近來他與菊子打得火熱,朋友們更有意地迴避。

姚啓東是陷於絕望中了,他看到菊子的神態,大有非殺自己不能明志之態,他决心作最後掙扎了。

室外警報長鳴,日機在暑徘徊。

「姚啓東,我們的飛機又來了,你說他們的目標是我, 我很高興和你同歸於盡!」

子慘厲的笑了,姚啓東一撲而上去抢奪她手中的短搶,菊子機伶地舉槍欲擊……「轟」然一聲,炸彈巳命中俘虜營的辦公室,菊子的手槍未發一彈,姚啓東已與她同歸於盡。

日機濫炸一陣,差不多把俘虜營炸爲平她,爲了一個工作人員的確俘,他們不惜犠牲數百個同胞。事後,紅十字會在瓦礫塲中連姚啓東的屍首也冷有找到。

二對異國情侶,在殘酷的戰爭中犧牲了幸福,櫻子,菊子,姚啓東都先後死在炸彈之下,祗留下了賀嘉,從前線趕回來,在瓦礫塲前憑吊他的愛妻與一對敵視的好友!