两個女人之間的悲劇

劉宛琳受聘到丁家做家庭教師,想不到她教的男孩子便是她從前和柳彥士所生的兒子,她知道這眞相以後,不禁悲從中來。

夏夢和李嬙在片中分飾兩個不幸的女人,她們同嫁給一個丈夫,因此發展成一幕凄酸的悲劇。

丁少奶奶不知道劉宛琳便是她丈夫念念不忘的舊情人,心裡恨那個女人,常常把衷情向劉宛琳傾拆,宛琳聽了覺得很難過。

南島風光

在「望夫山下」片中,夏夢飾演一個生長在南洋的少女,他和柳彥士(傅奇飾)曾經有過一段快樂的戀愛日子,各圖便是他們在片中的鏡頭。

望夫山下人物素描

劉宛琳⋯⋯夏夢飾

她是生長在南洋的華僑女兒,爲了丈夫柳彥士一别八年,毫無音訊,便追踪到香港訪尋,却想不到竟在他家裡担任了家庭教師,所教的便是她自己的兒子。同時,還發現丈夫另娶,又患了神經病。這種種打擊,使她感到無限痛苦。最後還是理智克復了感情,携子遠去,離開了這陰森可怕的家庭。

志明⋯⋯水維德飾

志明是劉宛琳和柳彥士所生的孩子,他出生沒有久,父親便離開了他囘到香港去,後來他的祖母又使人把他帶囘了香港,弄得這個孩子連自己的生母是誰也不知道,他只當丁小奶奶是自己的媽媽。却不明白她爲什麼只疼愛妹妹而不大關心自己, 後來才母子團聚,同返南洋。

張媽⋯⋯馮琳飾

張媽是丁紹羣家的女傭人,爲了丁老太太的脾氣古怪,一天到晚只是喃喃的唸經,一些事情都不理,丁少奶奶也整天躲在房間裡流淚,家中的一切雜務和兩個孩子的照顧責任,便都落在她一個人底身上,她眼看這個古怪的家庭連着發生的悲劇, 也不由不流下一些同情之淚。

王子俊⋯⋯李次玉飾

他是丁家的管家,做這個古怪家庭的管家可不是一椿容易的事,一方面要應付丁老太太的古怪的牌氣,又要奔走於丁府和醫院間照顧丁紹羣的病體。他是個忠厚的人,為了要醫好少主人的病,請求劉宛琳冒名寫信。那知道她就是丁紹羣日夕所瘋狂般懷念的那個女人呢!

小曼⋯⋯嚴慧飾

小曼是丁少奶奶和丁紹羣(卽柳彥士)所生的女兒,她的年紀小,還不懂得太多的事情,她不知道母親爲什麼偏愛自己而不愛哥哥。她媽媽整天在房間裡傷心地流淚,她便只好跟着張媽到外面去玩耍。父親住在醫院裡,很少機會可以見到他,這孩子差不等於沒有人照管了。

丁少奶奶⋯⋯李嬙飾

她是丁老大太家的表親,為了老太太喜歡她,才十八歲便把她討了過來作媳婦。那時她什麽都不懂,丈夫對她沒有愛情,她更不知道他們從什麼地方弄了個志明來當她的孩子。後來她生了小曼,丈夫便瘋了,一天到晚只惦念着另一個女人,這使她感到無限傷心,是個犧牲在封建婚姻下的可憐蟲。

柳彥士⋯⋯傅奇飾

他是這齣悲劇的男主角,為了愚蠢的孝行,他使兩個女人都陷進了悲慘的命運。他本來姓柳,可是母親爲了要他承繼娘家的家產,却偏要他改名爲丁紹羣,棄了在南洋的愛人,另娶了丁少奶奶,爲了愛情和孝順的感情上的鬥爭,結果他神經錯亂了,演出了這幕悲慘的大悲劇。

丁老太太⋯⋯海濤飾

一個半身不遂的殘廢老婦人,可能由於心理上的變態,使她底脾氣變得那末古怪,整天持經禮彿 ,不見外客,關在陰沉的房間裡,也養成了她底陰森可怖的性情,她一意孤行地拆散了兒子和劉宛琳的婚姻,又一手做成丁少奶奶底悲慘命運,到頭來弄得家散人亡,眞是何苦來!

望夫山下人物素描

假如是一顆珍珠

蕭揚詞

草田曲

"望夫山下"揷曲

(夏夢傳奇合唱)

假如是一顆珍珠 落在草堆里仍舊於光

假如是一顆椰樹 直直的心腸伸向藍蒼

假如是草尖的露水 太陽一出就立刻消

假如是海上的棕梠 狂風一起就到處徬

亡 徨(過門)假如愛情是

草尖的露水 太陽一出就立刻消亡 假如愛

情是海上的棕梠 狂風一起就到處徬惶(過

門)假如愛情是一顆椰樹

直直的心腸伸向藍蒼 假如愛情是一顆珍

珠 落在草堆里仍舊放光

大家笑哈哈

丁可詞

于粦曲

"望夫山下"兒歌

(前奏)(母)從前有個小娃娃 他會打鼓吹喇叭

(子)從前有個好媽媽 她會敲鑼弹吉他

打起鼓來咚咚咚吹起喇叭打底打底打(過門)

敲起鑼來嘡嘡嘡弹起吉他拉拉拉拉拉

(母)我敲鑼嘡嘡嘡 你打鼓咚咚咚 (子)你弹琴拉拉拉

我吹喇叭打底打(過門音樂複奏本段)(合)吹起喇叭打起鼓

弹起琴來敲起鑼弹弹敲敲弹弹敲敲吹吹打打吹吹打打

我們大家笑哈哈嘻嘻 我們大家笑哈哈哈⋯⋯

望夫山下・電影小說・

濃郁的雲霧迷漫了整個山野,山坡上隱約地聳立着一所中古式的別墅,周圍被密密的葛籐攀繞着,在寂寞的黄昏中,更顯得憂鬱、深沉。

劉宛琳獨個兒在書房裡憑窗佇立,望着那對面山崗上望夫石的遠影。她來到丁家當家庭教師才只幾天,可是這屋子的氣氛似乎給她一種神秘的窒息的感覺, 也許就是爲了這望夫石的影子吧!象徵着她那悲慘的遭遇。—— 期待、迷惘與空虚,她出神地凝視着,口中唸唸有詞:

望夫石,從什麼年代起,

你站立在這荒凉的山崗上,

是等待——你那薄倖的情郎?

是盼望——你那流浪天涯的愛婿?

X X X

望夫石,

你是——愛情的象徵,

你是——痛苦的化身,

從什麼年代起,

女人們就扮演着,

這愛情的悲劇?

「劉先生!」志明和小曼上前拉了她一下,孩子們的叫聲把她從冥想中驚醒過來,她開始講述這望夫石的故事。

「以前有這麼一個傳說,說有個女人的丈夫,就是她背着的孩子的爸爸,出海去了,很久很久不囘來,她就天天站在那兒盼望、等侍,一年、兩年、十年、百年、千萬年,後來竟變成石頭了。」

「那他的爸爸為什麼一直不囘來呢?」天眞的志明發出同情的疑問。

正在這時,外邊傳來一陣喇叭聲,他們從窗口望出去,只見一輛汽車駛進花徑來,管家王子俊正等候眚丁太太下車,小曼趕忙跑去叫媽媽,志明也跟着宛琳迎上去,張媽關切地問着少爺的病况,可是丁太太的臉色顯示了她心中過份的憂傷,她什麼話也不說,推開小曼,逕向自己的房裡去了。

原來王子俊跟丁太太剛從醫院裡囘来,據胡醫生說:丁先生的病本來以爲是為了生意失敗而起的,可是這幾天來,忽然從他的胡言亂語中聽到一個女人的名字,這樣說來,他很可能是爲了這個女人而發瘋的,那末病情就更複雜了。胡醫生要丁太太代那個女人寫些信來安慰安慰他,希望由此可以平復他的心情。可是,這在可憐的丁太太的心靈上該是多麼重大的打擊,她失望地痛苦地拒絶了。

「不過爲了救丁先生的命,勸勸太太把!」宛琳不禁同情地說。

「對,對,劉小姐,還是請你勸勸她吧!」王子俊正在無法可想,馬上就抓住了這個機會。

「我剛來幾天,什麼事情都不曉得,怎麼勸她呢?」

可是她想:這屋子裡僅有的是孩子、女傭,又有誰能比她更適合呢!她終於負起了這個使命,向丁太太的房間走去。

這外表上偌大的富麗的别墅,被人羡慕着的幸福的窩巢,誰知却是包藏着無限的悲哀悽凉,陰沉的氣氛籠罩了整間屋子的人們。老太太是個半身不遂,經常不見人面的殘廢老婦,但却凶惡專制;兒子丁紹羣又是懦弱得可憐,住在醫院裡害着精神病;太太雖然年輕美麗,却是多病善感,終日沉默憂鬱,對兩個孩子志明與小曼,又不知爲什麽顯然地偏袒小曼,厭惡兒子。這個家庭好像是缺少了人間最寶貴的温暖的愛,一切的一切就顯得那末冷淡無情。

宛琳穿過客堂,走向樓上去,一陣低沉的木魚聲從客廳裡隱隱傳出,她從門口望進去,裡面杳無人影,只有一縷香烟撩繞上升着,一種陰沉可怖的氣氛襲撃她的心靈,她放輕脚步 躡足地來到丁太太的房門前,輕敲一下,却沒有囘音,她慢慢推門進去,只見丁太太倒在床上飲泣,那麼悲傷,對於宛琳的進去,毫無反應。

「丁太太,我來了這幾天,總是看見你心裡不愉快,這樣熬下去,鐵打的身體也吃不消的,喝杯茶把,身體要緊!」

「唉!」丁太太被她的熱情感動了,她嘆了一口氣,無恨感慨地坐起来:「我自從進了丁家以來,這六年多的日子就像過一輩子那末長,去年他病了以後,我更沒有一天好過。」

從丁太太的叙述中,才知道她是一個犧性在封建婚烟下的可憐虫。當她嫁給丁失生的時候,她才只有十八歲,什麼也不懂,這婚姻這本是由老太太一個人擅斷促成的,因此她雖愛她的丈夫,而丈夫却是冷冷淡淡的。又不曉得從那兒弄來一個孩子,就是志明,說是從前跟一個壞女人鬼混出來的,據那個半身不遂的老太太說,那女人已經死了。

「死了就算了!」宛琳安慰着她。

「是呀!我也不去追究了,可是,他到現在還念念不忘那個女人,今天胡醫生還叫我代那個壞女人寫信安慰他,你說我怎麽不難過呢!」她又啜泣起來了。

「唔,這也難怪!」宛琳再也找不出什麼安慰的話了,她站起來踱至窗前,向外望去,夜色蒼茫中,只見望夫石的黑影悽然孤立着,她不覺自言自語:「愛情——女人——愛情的悲劇總是由女人來扮演似的⋯⋯⋯」

敲門的聲音打破了房中的沉寂,王子俊拿着信箋信封進來,為了丁少爺的病,他不能不遵醫生的囑付,可是丁太太還是堅决拒絶,她說她實在沒有辦法提起這種感情,於是在無可奈何的情勢下,她把這件事委託了宛琳。

「好心,讓我試試看!」

X X X

夜深人靜時,宛琳在燈下寫信,她沉思着,把寫好了的信重讀又重讀,終覺措詞不妥,撕了。她停下筆來深深地想,摸着手上的戒指,無限酸楚的往事浮上了她的心頭。

她彷彿囘到了七年前南洋海灘的椰林裡,那時她和柳彥士倚偎樹下,彈着吉他,沉醉在甜蜜的情歌之中,柳彥士把一枚戒指輕輕地戴上她的手指。

「這爲什麼?」她又喜又羞。

「因為⋯⋯我愛你!」就這樣他們訂下了終身之盟。

潮水翻着浪花,她倆在海濱上游泳、追逐、嬉戲,在揶林裡享盡了人間的幸福與快樂。

可是好景不常,美滿的生活不久就起了波折,當他們可愛的孩子還在搖床裡的時候,柳彥士的老太太忽然連續不斷的打急電來催他囘去,他不得已,只好匆促地定了行期,在一個夏天的黎明,離開了愛人和孩子,囘香港去了。離情別緒,使他們相對着黯然神傷,宛琳忍淚爲他整理行裝,又特地爲他打了一件毛線衫,諄諄叮囑他一路上當心保重,柳彥士也流着淚安慰她,說這不過是暫時的别離。臨別時他拉着她的手,無限深情地望着天空說:

「琳,秋天快到了,當北雁南飛的時候, 我一定囘來了!」

「是的,我等待着——北雁南飛的日子⋯⋯」

有誰知這個別離竟成了他們終身的遺憾,柳彥士從此再也沒有囘到南洋去!

日子一天天地過去,柳的音訊中斷了。宛琳從期侍而焦急,由焦急而失望了。她抱着孩子,仰望長空,天空裡一羣羣南來的北雁掠過,可是那裡有柳彥士的影跡!多少個清晨月下,她帶着孩子徬徨在那曾經是幸福之地的海灘上,那椰子林裡依稀還傳出昔日的歡笑,可是如今呢?却變成了傷心的囘憶。

夜深了,海上的燈塔孤單地射出一道紅光 ,遠遠地傳來沉鬱的霧笛叫聲,把宛琳從冥想中驚醒過來,她滿面淚痕地伏在桌上,淚水已沾濕了信箋,往事啊,那堪囘首!她振起精神 ,擦乾了淚痕,重又伏案作書。

第二天,宛琳向王子俊問起信尾的署名。

「就請你簽個琳字吧!」

「這是怎麼囘事?」宛琳吃了一驚。

「沒有什麽,不過胡醫生說:少爺嘴裡說出那女人的名字,就是何琳。唉,其實病人口齒不清,河也好海也好,雙木林也好,你的那個琳也好,其實鈴鈴噹噹的鈴也說不定。」

她現在得知少爺曾經在南洋時結識過的女人叫做「何琳」她開始困惑了。

「啊?南洋?⋯⋯丁先生什麼時候到過南洋?」

「哦,這⋯⋯我也不大清楚,大概是五六年前吧!」

「五六年前?王先生,丁先生是姓什麼的?」她有點心神不定了,緊張地追問着。

「他?他姓丁啊!劉先生,你怎麼會這樣問的呢?

宛琳頓覺自己失言,慌忙掩飾着過份的激動的情緒,把個「琳」字簽好了交給王子俊,王鞠躬而退。

宛琳呆呆地望着他離開後,囘過頭來,狐疑地沉思着,自言自語地:「五六年前⋯⋯南洋⋯⋯眞有那麼巧的事情了⋯⋯不會吧!」

突然,她想起了什麼似的,站起來,追向丁太太的房子去了。

丁太太房裡,王子俊正在把那封信交給她看。

「好吧,你送到醫院去好了!」丁太太唸完信,只懶懶地說了一聲。

王子俊去後,宛琳籍口爲了要寫信,向丁太太探問關於那個女人的底細,可是她曉得的很少很少,丁先生從來也不跟她談起這件事, 除了老太太以外,誰也不明白,她跟丁先生結婚後不到一個月,就搬來這個別墅裡住,到現在整整有六年多了。

「那末丁先生是六年前從南洋囘來的?」

「他囘來後第二年就打仗。」

「噢⋯⋯」再一次宛琳被這些話迷惘了,她沉人了囘憶中。

「劉小姐,你想什麼?」

「沒⋯⋯沒什麽,我在想事到如今,只望丁先生病好了,你們不是可以幸福了嗎?」宛琳掩飾地說。

「唉!幸福,這辈子也休想了!」丁太太痛苦地站起來,至窗前望着那對面的望夫石, 感傷地嘆了一口氣:「你愛人,人不愛你,就像那塊石頭那樣,望一辈子也望不到幸福。」

宛琳一時也找不出話來,只是黯然。

「劉小姐,我很感激你對紹羣的熱心,可惜我曉得的太少了,要是你不怕老太太生氣的話,你去問問她,她或許會告訴你的。」丁太太說着,臉上掠過了一陣恐懼:「因為老太太是我們家裡的皇帝,誰也不敢惹她生氣,不過,為了她兒子的病,她也許會好一點。」

「好把,我去試試看!」

宛琳猶豫地來到那陰沉沉的客廳前,心裡不免浮起了一絲恐怖,她鼓起勇氣上前去,一次、兩次的敲門。

「誰?」一個低沉的聲音囘答了,當她聽到宛琳的自我介紹後,說:「噢,你不曉得我是不見客的嗎?有事情找子俊問好了!」

「是。」宛琳只好失望地離開了。

X X X

午後,宛琳獨自在花園裡散步,丁紹羣是不是柳彥士的問題擾亂着她的心。

「何琳⋯⋯何琳⋯⋯宛琳⋯⋯病人的口齒不清也不會把宛字念成何字呀⋯⋯不會杷!」她不住的反覆念着。

「劉先生!」突然,一個熟悉的聲音在喚她,她囘過頭來,那是志明,她的心中不自主的起了異樣的感情。

「志明,媽媽疼你嗎?」

「媽媽疼妹妹!」孩子天真的搖着頭,他也知道媽媽不疼他,可是爸爸却非常疼他,提起爸爸,他的小小的眼裡發出了喜悅的光輝, 用手作着樣子,說爸爸的個子很高,不胖也不瘦,鼻子跟他的長得一樣。

「噢,眼睛呢?」宛琳细心地看着他的鼻子,無限温情。

「爸爸眼睛很大呢,爸爸眞好,劉先生,要是爸爸沒病的時候,你看見了他一定也喜歡的。」

「可惜我看不見他!」宛琳自言自語地說着。這時王子俊正從醫院囘來,帶了少爺的一大包衣服,交給張媽拿進去洗。他告訴宛琳說胡醫生說那封信寫得很好,囘頭看見丁太太正從樓上下來。

「不過,太太,眞可惜,胡醫生把劉先生的信唸給少爺聽,可是少爺總是說損失太大⋯⋯賠欵,看來他還是爲那次生意失敗的事。」

「唔,你去告訴老太太把!」丁太太憂傷地說。

她憔悴的臉色顯示着精神上的不安樂。「 劉小姐,家裡悶得很,我們出去走走吧!」

「好的,我陪你去!」宛琳把志明交給了張媽,和丁太太一同去了。

道風山上的教堂,高高地聳立着,她和丁太太二人拖着長長的身影在並肩慢步,宛琳的真摯的同情,使丁太太寂寞的生活上傳到了一點安慰,她終於向她傾吐了久鬱在心底的苦悶。她是那末年輕,生命還正在開始,可是面前却已是一片絶望的黑暗,她說丈夫雖然是爲了生意失敗而神經錯亂,可是事實上,他幾年來都是鬱沉沉的,還不是爲了南洋的那個壞女人?她怕丈夫是給那女人下了什麼「降頭」了的。

痛苦刺傷着宛琳的心,她深深地懷疑起這個丁紹羣可能就是自己失去了的丈夫柳彥士了,可是面對着這個可憐的女人,她只有強作鎮定地來安慰她。

「那是不會有的,你放心好了,『降頭』 是從前人們迷信的一種騙人東西,現在科學昌明了,那還有什麼『降頭』。」

可是不管「降頭」有沒有,丁太太覺得自己的命運是一樣的悲慘了。要是丈夫的病不好 ,她就等於一輩子守活寡,要是好了呢,他也一定會撇下她去南洋找那個壞女人的。

「那你難道會答應他去嗎?」宛琳不自主的問着。

「唉!我有什麽法子阻止他呢?」她凄然地嘆了一口氣:「劉小蛆,要是你的丈夫不愛你,心裡老是想着另外一個女人,你難過不難過?我告訴你吧:他⋯⋯他常常發夢都想着那個女人,有時候聽到他一兩句夢話,什麼北雁南飛的時候⋯⋯。」

突然間,宛琳的反應異常,她跟着喃喃唸道:「北雁南飛⋯⋯」這不是她跟柳彥士臨别時的默約,也就是縈繞她夢寐間不能遺忘的一句話嗎?

「劉小姐,你⋯⋯」丁太太驚奇的望着她。

「我⋯⋯我沒有什麽。」她急急地抑住了自己的情感。

兩人默默無言地走着,遠處傳來一陣教堂晚禱的歌聲,悠然而莊嚴,在這兩個不幸的女人的心裡,响應着神秘的超世之感。

X X X

夜幕漫垂了山野,半缺的弦月打山頭上吐出慘白的銀光,把望夫石的輪廓浮現出來了,宛琳憑窗遠眺,心裡被無限錯綜的情緒紛擾着,她想起剛才走過院子時的情景,阿安姐正在洗少爺醫院裡帶囘來的衣服,無意中她發覺竹竿上硒着一件毛線衫,正是她為她的柳彥士親手綉上「L」的那件,要不是阿安姐扶住她, 她眞要昏暈適去了。啊!果然是他 再也沒有疑問了,丁紹羣就是柳彥士——她等侍了六年的丈夫。而今却是近在咫尺,可是這個證實反而使她更痛苦了,在這種複雜的情景下,她該怎麼辦呢?說出來?不說出來?她躊躇、困惑,這一切好像都是夢幻,柳彥士那樣的愛她,却爲什麼要偷偷地囘來結婚?不愛她,又爲什樣要把他們的孩子——無疑的就是志明——領囘來?她愈想愈想不通,望着殘月,深深地嘆了一口氣。

「劉小姐!」是王子俊的聲音:「你在賞月嗎?」

「嗯,王先生,月色很好!」她如夢初醒。

原來王子俊又是來請她寫信的,這時疑慮起伏在宛琳的心中,她再也忍不住了,直截了當地問:

「王先生,請你告訴我,丁紹羣先生是不是姓柳的?」

這一問可把王子俊愕住了,他不敢吐露眞情,怕老太太知道了會辭掉他,可是又無法拒絶宛琳的追問,終於在宛琳的哀求下,他告訴了她這些往事:

「嗯,是這樣的:我曾經聽人說過,我們少爺本來是姓柳的,後來爲了繼承他外祖父的財產——就是老太太的父親——老太太要他過繼到丁家來,少奶奶是丁家的表親,老太太喜歡,就把她娶了囘來。」

至於少爺有了那何琳的愛人,又爲什麼還要娶他不喜歡的太太囘來,這些,他可不明白了?也許是爲了他是獨子,孝順老太太的緣故吧!

「哼,難道母親不對也要順從嗎?」宛琳抑不住的怨恨。

「請你再告訴我:志明是怎樣囘來的?」

「這個我眞的不知道,劉小姐,我們老太太南洋那邊有熟人,她叫他們怎樣弄囘來,我們眞的一點也不知道。」

「唔,好吧!」她木然地接過王子俊手裡的信箋來:「謝謝你!」

「我謝謝你才對呢,劉小姐,晚安了,剛才的話,請你千萬不要說出來!」

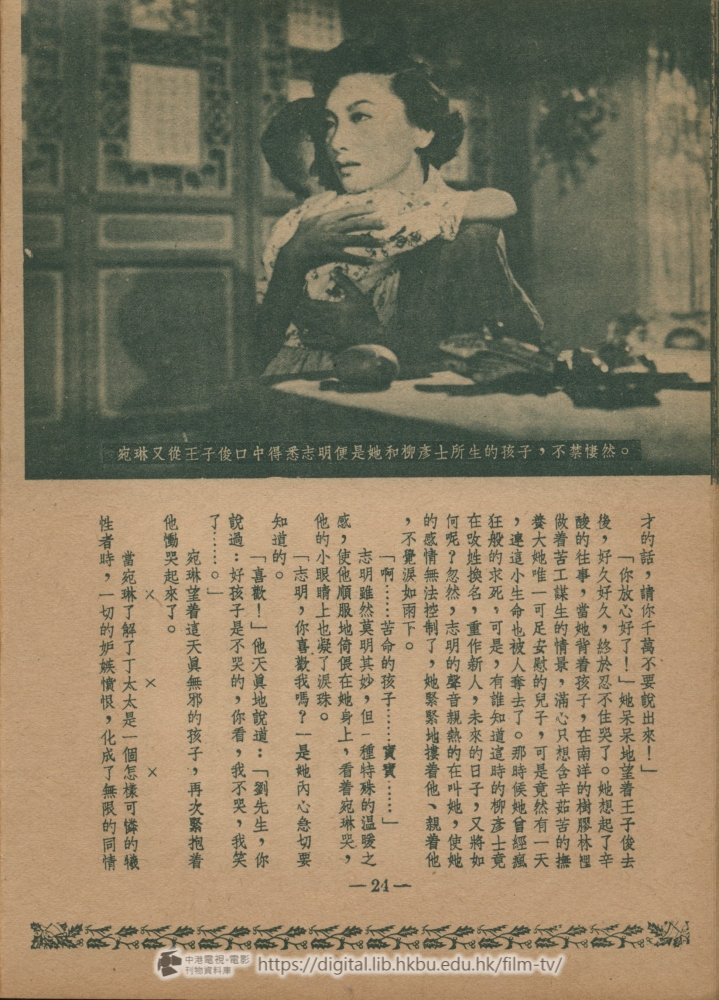

「你放心好了!」她呆呆地望着王子俊去後,好久好久,終於忍不住哭了。她想起了辛酸的往事,當她背着孩子,在南洋的樹膠林裡做着苦工謀生的情景,滿心只想含辛茹苦的撫養大她唯一可足安慰的兒子,可是竟然有一天,連這小生命也被人奪去了 。那時候她曾經瘋狂般的求死,可是,有誰知道這時的柳彥士竟在改姓換名,重作新人,未來的日子,又將如何呢?忽然,志明的聲音親熱的在叫她,使她的感情無法控制了,她緊緊地摟着他、親着他,不覺淚如雨下。

「啊⋯⋯苦命的孩子⋯⋯寶寶⋯⋯」

志明雖然莫明其妙,但一種特硃的温暖之感,使他順服地倚偎在她身上,看着宛琳哭,他的小眼睛上也凝了淚珠。

「志明,你喜歡我嗎?」是她內心急切要知道的。

「喜歡!」他天真地說道:「劉先生,你說過:好孩子是不哭的,你看,我不哭,我笑了⋯⋯。」

宛琳望着這天眞無邪的孩子,再次緊抱着他慟哭起來了。

X X X

當宛琳了解了丁太太是一個怎樣可憐的犧性者時,一切的妒嫉憤恨,化成了無限的同情,她决定離開丁家,成全她的幸福。一天傍晚,在花園裡她向丁太太提出了辭職的意思,可是丁太太怎麼也不肯讓她去,向她苦苦挽留。

「太太,劉小姐,好消息,好消息!」正在這時,王子俊乘着汽車囘來,興奮地在口袋裡找什麽似的。

「怎麼囘事?」丁太太問他。

「少爺快好啦!」

「呀!」宛琳、丁太太同時驚愕地叫了出來。

「這個,完全是劉少姐那封信的力量,胡醫生說:他把那封信唸給少爺聽,少爺突然變了,完全不像往時那樣胡言亂語了,他哭⋯⋯突得好慘。」

「啊?」丁太太的聲音顫抖着。

「後來,他寫了這封信,託胡醫生寄到南洋去!」說着把袋裡的信交給了丁太太:「胡醫生還說:要是沒有壞的變故,少爺不久就可以出院了!」

丁太太讀着信,手不住地在發抖,宛琳緊張地望着她,她唸完後,難過極了,把信一扔,囘頭就往樓上去了。

「咦?怎麼囘事?」王子俊一股高興,愕然不解。

宛琳檢起信來看,只見字體歪斜地寫着: 『琳:你說由於我愚蠢的孝行,倒不如說由於我那可憐的懦弱性格,鑄成了無可補償的大錯,給你無限的痛苦,也給我長期的不好過。

『我快出院了,出院後,我一定跑到你的跟前傾訴別來的痛苦,補償我的罪過。 彥』

宛琳竭力的壓制着,可是淚水終於忍不住流了下來,她轉過身去,往裡走,口裡喃喃地說:

「好吧,我去勸勸她吧!」

「這個家裡,好像每個人都患了神經病一樣,唉!」王子俊望着宛琳突然的離去後,自言自語地嘆着。

X X X

宛琳再也受不住心底的創痛,她决心難開丁家,可是丁太太抱着她悲切地慟哭起來了。

「我的好姊姊,我求求你,求你不要離開我⋯⋯!」

這是她出乎真心的哀求,她那裡會想到這個和善可親的宛琳就是她日夜咒駡着奪去了她丈夫的心的壞女人呢!

丁太太的挽留並沒有動搖宛琳離去的决心 ,因為她深深地知道她倆的幸福是不可能同時並存的了。可是正在這最緊張的時候,一件意外的事把宛琳留住了。

王子俊慌張地跑來報告她們:志明從秋千架上摔下來,昏倒了。她不能撇下她的孩子獨自離去,於是她不得不留下來看護他了。志明的一條腿骨斷了,需要去醫院照X光,丁太太的意思,本來只要交給張媽陪去,可是宛琳却堅持由她來照顧他,王子俊不知其中的細由,不過他最怕老太太知道了發怒。

「好的,好的,還是讓我送劉小姐去吧,老太太常常要找張媽的。」

於是宛琳陪着志明在醫院裡照了X光,敷上了石膏。從此她不分書夜的悉心看護着他,對着這失而復得的孩子,內心得到了無比的慰藉,看着他一天一天的恢復健康,臉上也時時露出愉快的微笑。有時候她跟他在床上玩玩具,逗引他笑,有時候又偎着他的臉,輕唱兒歌,慢慢地志明腿上的石膏去了,可以行動了。每天,宛琳扶着他在花園裡學步,由於她的温柔的性格,竟沒有人懷疑到她對志明過份的親熱。

這一天,丁太太在花園裡見到志明試步,高興地說:

「你會走啦!快來謝謝劉先生吧!」又對着宛琳,不勝感激的樣子:「這一個多月來可辛苦了你了,劉先生,你醫好了志明,又醫好了他爸爸,我不知道該怎麽樣謝你才好呢!有了你,我也不再像以前那麼寂寞了!」

「那裡話!」宛琳聽她提到「他爸爸」幾個字,臉上不自然地浮上了不安的神色。

屋子裡,王子俊正在聽電話,說是少爺要出院了,他放下聽筒,忙着通知老太太,報告少奶奶,找司機,備東西,忙亂了一陣子。

天空裡,忽然烏雲隨狂風飛馳,一條電閃打着望夫石的背後劃破天空,跟着就是雷鳴。

「快下雨了,進去吧!」宛琳扶着志明和丁太太囘到自己房裡。

她們倆望着孩子快樂的樣子,相對着微笑了。

X X X

「劉小姐,少奶奶,少爺出院了 !」王子俊興冲冲地找到了她們。

「啊?」丁太太下意識的一陣喜悅,可是立刻心裡忽起了另一種的預感,驚喜後的惶恐,她沉默了。

壬子俊走後,她以哀求的眼光望着宛琳,可是宛琳呆然站着,彷彿感到了一種突如其來的災禍一樣,失去了知覺。只有志明聽見爸爸要囘來了,歡欣得跳了起來,吹着喇叭,唱起歌來。

丁太太有點支持不住了,她搖幌着身體,不勝疲乏的捫着胸,閉上眼睛:「我⋯⋯我心裡很亂⋯⋯唉⋯⋯我心跳得很利害!」

「安靜點,歇歇吧!」宛琳同情地望着她,扶住她。

「姐姐,你給我出個主意,他囘來了,我該怎麽辦呢?他一定會到南洋去的!」她緊緊地握住宛琳旳手,不知所措。

「南洋?」宛琳黯然自語:「太遲了!」

「也許太遲,不過萬一給她找到那個壞女人怎麼辦呢?」丁太太滿心担憂,竟沒有理會到宛琳的意思。

宛琳痛苦的內心頓時起了極度的愛與恨的交戰,可是面對着這個可憐的人兒,她不想報復,她還是决定犧牲自己,離開丁家。

外面傳來更响的雷聲,宛琳走至窗前向外望了一會,怔怔地說:「丁太太,你囘房去換件衣服接丁先生杷,他怕快要囘來了!」

「好把,怕快下雨了,那末再見!」她終於提起精神,拖着沉重的脚步去了。

宛琳望着她的背影消失後,囘進房去,望着正在唱歌的志明,忽然悲從中來,抱着他大哭起來了。她想到:從今以後,她將要帶着這可憐的孩子,重度那寂寞凄凉的日子。

雷聲大作中,宛琳携着志明,提了皮包,奔跑到門口,可是少爺旳汽車正好駛進来,狭路相逢,王子俊與他並坐在車廂裡,望見宛琳匆匆出來。

「劉小姐,少爺囘來了 !」又急忙介紹說 :「少爺,這是劉小姐!」

柳士彥望着她愕然大驚,忽又驚喜地叫起來:

「琳!你來了?」他推開王子俊想跳下車去。

這可嚇壞了王子俊:「少爺,這是我們的家庭教師,不是你那位何小姐!」但當他見少爺瘋狂的樣子,不得不下車去代他這囘宛琳。

車子駛進了花園,在喜洋洋的歡迎聲中,柳彥士毫無表情的下了車,不時地囘頭望着外邊,丁太太温婉地伸出雙手來叫他「紹羣」,他只以一種可憐的目光看着她,遲緩地拉起她的手來:「曼碧!」小曼在旁帶羞地叫「爸爸 」,他抱起女兒,吻着她的面頰。

「好啦好啦!一家團聚啦!快上樓去見見老太太吧,她老人家也要高興了!」張媽見狀,感動得流下淚來了。

這時,王子俊在大雨中追上了宛琳,携着志明從門口進來。他眞是莫明其妙,一路上懇求着她:「囘來見見他吧,讓他死了這條心!」他準以爲少爺的神經脆弱,一時錯認了人。

可是事實並不像他想像的那麼簡單,一幕可怕的慘劇展開在他的面前了。

原來宛琳正是他們少爺在病囈中念念不忘的「何琳」,他一見到她,立刻過來向她痛哭,截悔,傾訴着滿腔的怨愁:

「琳,你不要走,這是我的罪過⋯⋯這六年來,爲了你,我好像一個判了無期徒刑的囚犯一樣,我⋯⋯我變得不像個人了⋯⋯。」

琳被過份的刺激衝動得只是發抖,好久好久說不出話來,她爲他離開了父母,她爲他捱盡了生活的煎熬,可是現在擺佈在眼前的一切,究竟又是怎麽一囘事?她要明白他爲什麼這樣做?

事情終於明白了,一切都是出於老太太的專制與陰謀,她斷絶了宛琳的音訊,強迫了兒子的婚姻,又設法把志明買了囘來,她執行了丁家的家規,可是却把年輕人的幸福給斷送了。

外面雷聲隆隆,下着傾盆大雨,房子裡僕人們都被他倆凄慘的往事愕住了,呆呆地站着。丁太太的臉色由緊張而恐慌而痛苦,她終於受不住這個打擊,哎喲一聲,倒下去了,宛琳無限同情地蹲下去拉起她的手来。

「丁太太,你拿出勇氣來,好好的活下去吧,你還年輕,你要鼓起勇氣,跟那害我們的專暴的老太太去鬥過!」

柳彥士雖然氣憤,却還是那麼的愚孝,他求她們不要向老太太去爭鬧。又苦苦的要求宛琳留下。

「你這軟骨頭,由於你的糊塗,把人害得多慘!」宛琳拉着志明,推開了衆人的攔阻,冒着大雨衡出去了。

一陣騷動,把老太太驚動了,她推着一輛自行椅,一副陰沉的臉,出現在樓梯頂上,厲聲地斥責着衆人。

宛琳的話,給了丁太太無限的勇氣,當她聽到老太太的聲音,臉上由悲痛漸漸變為憤恨,她支撑起來,向樓上衝去:「奶奶,你⋯⋯害得我好苦呀!⋯⋯」

可是終於體力不支,倒下來磕然地死了。

宛琳的出走,丁太太的慘死,像晴天霹靂一般,打在柳彥士悲痛的心靈上,他兩眼閃着凶光,瘋狂一般的咆吼着。

「媽,就是你丁家的家規,它害得你的兒子發了瘋,它害了宛琳叫她捱苦受罪,它害死了曼碧,這全是你丁家的家規啊!」

老太太一氣之下,忘了自己是半身不遂的,站起來竟打樓梯滾了下來。

霹靂的雷聲傳人丁家的大廳。

舊禮救的束縛埋葬了多少青年人的幸福,屈服在高禮教專制下,忍氣吞聲的懦弱者——柳彥士,永遠得不到片刻的安寧,他的心,終於被悲憤和痛苦所拆裂——再度發瘋了,而且瘋得更可怕。他被送進了瘋人院去度他不幸的殘年。

風雨交作中,望夫石的黑影漸漸糊塗了, 一個女人帶着孩子在走向遙遙的遠方去——那就是劉宛琳。

——完——

望夫山下・電影小說・

濃郁的雲霧迷漫了整個山野,山坡上隱約地聳立着一所中古式的別墅,周圍被密密的葛籐攀繞着,在寂寞的黄昏中,更顯得憂鬱、深沉。

劉宛琳獨個兒在書房裡憑窗佇立,望着那對面山崗上望夫石的遠影。她來到丁家當家庭教師才只幾天,可是這屋子的氣氛似乎給她一種神秘的窒息的感覺, 也許就是爲了這望夫石的影子吧!象徵着她那悲慘的遭遇。—— 期待、迷惘與空虚,她出神地凝視着,口中唸唸有詞:

望夫石,從什麼年代起,

你站立在這荒凉的山崗上,

是等待——你那薄倖的情郎?

是盼望——你那流浪天涯的愛婿?

X X X

望夫石,

你是——愛情的象徵,

你是——痛苦的化身,

從什麼年代起,

女人們就扮演着,

這愛情的悲劇?

「劉先生!」志明和小曼上前拉了她一下,孩子們的叫聲把她從冥想中驚醒過來,她開始講述這望夫石的故事。

「以前有這麼一個傳說,說有個女人的丈夫,就是她背着的孩子的爸爸,出海去了,很久很久不囘來,她就天天站在那兒盼望、等侍,一年、兩年、十年、百年、千萬年,後來竟變成石頭了。」

「那他的爸爸為什麼一直不囘來呢?」天眞的志明發出同情的疑問。

正在這時,外邊傳來一陣喇叭聲,他們從窗口望出去,只見一輛汽車駛進花徑來,管家王子俊正等候眚丁太太下車,小曼趕忙跑去叫媽媽,志明也跟着宛琳迎上去,張媽關切地問着少爺的病况,可是丁太太的臉色顯示了她心中過份的憂傷,她什麼話也不說,推開小曼,逕向自己的房裡去了。

原來王子俊跟丁太太剛從醫院裡囘来,據胡醫生說:丁先生的病本來以爲是為了生意失敗而起的,可是這幾天來,忽然從他的胡言亂語中聽到一個女人的名字,這樣說來,他很可能是爲了這個女人而發瘋的,那末病情就更複雜了。胡醫生要丁太太代那個女人寫些信來安慰安慰他,希望由此可以平復他的心情。可是,這在可憐的丁太太的心靈上該是多麼重大的打擊,她失望地痛苦地拒絶了。

「不過爲了救丁先生的命,勸勸太太把!」宛琳不禁同情地說。

「對,對,劉小姐,還是請你勸勸她吧!」王子俊正在無法可想,馬上就抓住了這個機會。

「我剛來幾天,什麼事情都不曉得,怎麼勸她呢?」

可是她想:這屋子裡僅有的是孩子、女傭,又有誰能比她更適合呢!她終於負起了這個使命,向丁太太的房間走去。

這外表上偌大的富麗的别墅,被人羡慕着的幸福的窩巢,誰知却是包藏着無限的悲哀悽凉,陰沉的氣氛籠罩了整間屋子的人們。老太太是個半身不遂,經常不見人面的殘廢老婦,但却凶惡專制;兒子丁紹羣又是懦弱得可憐,住在醫院裡害着精神病;太太雖然年輕美麗,却是多病善感,終日沉默憂鬱,對兩個孩子志明與小曼,又不知爲什麽顯然地偏袒小曼,厭惡兒子。這個家庭好像是缺少了人間最寶貴的温暖的愛,一切的一切就顯得那末冷淡無情。

宛琳穿過客堂,走向樓上去,一陣低沉的木魚聲從客廳裡隱隱傳出,她從門口望進去,裡面杳無人影,只有一縷香烟撩繞上升着,一種陰沉可怖的氣氛襲撃她的心靈,她放輕脚步 躡足地來到丁太太的房門前,輕敲一下,却沒有囘音,她慢慢推門進去,只見丁太太倒在床上飲泣,那麼悲傷,對於宛琳的進去,毫無反應。

「丁太太,我來了這幾天,總是看見你心裡不愉快,這樣熬下去,鐵打的身體也吃不消的,喝杯茶把,身體要緊!」

「唉!」丁太太被她的熱情感動了,她嘆了一口氣,無恨感慨地坐起来:「我自從進了丁家以來,這六年多的日子就像過一輩子那末長,去年他病了以後,我更沒有一天好過。」

從丁太太的叙述中,才知道她是一個犧性在封建婚烟下的可憐虫。當她嫁給丁失生的時候,她才只有十八歲,什麼也不懂,這婚姻這本是由老太太一個人擅斷促成的,因此她雖愛她的丈夫,而丈夫却是冷冷淡淡的。又不曉得從那兒弄來一個孩子,就是志明,說是從前跟一個壞女人鬼混出來的,據那個半身不遂的老太太說,那女人已經死了。

「死了就算了!」宛琳安慰着她。

「是呀!我也不去追究了,可是,他到現在還念念不忘那個女人,今天胡醫生還叫我代那個壞女人寫信安慰他,你說我怎麽不難過呢!」她又啜泣起來了。

「唔,這也難怪!」宛琳再也找不出什麼安慰的話了,她站起來踱至窗前,向外望去,夜色蒼茫中,只見望夫石的黑影悽然孤立着,她不覺自言自語:「愛情——女人——愛情的悲劇總是由女人來扮演似的⋯⋯⋯」

敲門的聲音打破了房中的沉寂,王子俊拿着信箋信封進來,為了丁少爺的病,他不能不遵醫生的囑付,可是丁太太還是堅决拒絶,她說她實在沒有辦法提起這種感情,於是在無可奈何的情勢下,她把這件事委託了宛琳。

「好心,讓我試試看!」

X X X

夜深人靜時,宛琳在燈下寫信,她沉思着,把寫好了的信重讀又重讀,終覺措詞不妥,撕了。她停下筆來深深地想,摸着手上的戒指,無限酸楚的往事浮上了她的心頭。

她彷彿囘到了七年前南洋海灘的椰林裡,那時她和柳彥士倚偎樹下,彈着吉他,沉醉在甜蜜的情歌之中,柳彥士把一枚戒指輕輕地戴上她的手指。

「這爲什麼?」她又喜又羞。

「因為⋯⋯我愛你!」就這樣他們訂下了終身之盟。

潮水翻着浪花,她倆在海濱上游泳、追逐、嬉戲,在揶林裡享盡了人間的幸福與快樂。

可是好景不常,美滿的生活不久就起了波折,當他們可愛的孩子還在搖床裡的時候,柳彥士的老太太忽然連續不斷的打急電來催他囘去,他不得已,只好匆促地定了行期,在一個夏天的黎明,離開了愛人和孩子,囘香港去了。離情別緒,使他們相對着黯然神傷,宛琳忍淚爲他整理行裝,又特地爲他打了一件毛線衫,諄諄叮囑他一路上當心保重,柳彥士也流着淚安慰她,說這不過是暫時的别離。臨別時他拉着她的手,無限深情地望着天空說:

「琳,秋天快到了,當北雁南飛的時候, 我一定囘來了!」

「是的,我等待着——北雁南飛的日子⋯⋯」

有誰知這個別離竟成了他們終身的遺憾,柳彥士從此再也沒有囘到南洋去!

日子一天天地過去,柳的音訊中斷了。宛琳從期侍而焦急,由焦急而失望了。她抱着孩子,仰望長空,天空裡一羣羣南來的北雁掠過,可是那裡有柳彥士的影跡!多少個清晨月下,她帶着孩子徬徨在那曾經是幸福之地的海灘上,那椰子林裡依稀還傳出昔日的歡笑,可是如今呢?却變成了傷心的囘憶。

夜深了,海上的燈塔孤單地射出一道紅光 ,遠遠地傳來沉鬱的霧笛叫聲,把宛琳從冥想中驚醒過來,她滿面淚痕地伏在桌上,淚水已沾濕了信箋,往事啊,那堪囘首!她振起精神 ,擦乾了淚痕,重又伏案作書。

第二天,宛琳向王子俊問起信尾的署名。

「就請你簽個琳字吧!」

「這是怎麼囘事?」宛琳吃了一驚。

「沒有什麽,不過胡醫生說:少爺嘴裡說出那女人的名字,就是何琳。唉,其實病人口齒不清,河也好海也好,雙木林也好,你的那個琳也好,其實鈴鈴噹噹的鈴也說不定。」

她現在得知少爺曾經在南洋時結識過的女人叫做「何琳」她開始困惑了。

「啊?南洋?⋯⋯丁先生什麼時候到過南洋?」

「哦,這⋯⋯我也不大清楚,大概是五六年前吧!」

「五六年前?王先生,丁先生是姓什麼的?」她有點心神不定了,緊張地追問着。

「他?他姓丁啊!劉先生,你怎麼會這樣問的呢?

宛琳頓覺自己失言,慌忙掩飾着過份的激動的情緒,把個「琳」字簽好了交給王子俊,王鞠躬而退。

宛琳呆呆地望着他離開後,囘過頭來,狐疑地沉思着,自言自語地:「五六年前⋯⋯南洋⋯⋯眞有那麼巧的事情了⋯⋯不會吧!」

突然,她想起了什麼似的,站起來,追向丁太太的房子去了。

丁太太房裡,王子俊正在把那封信交給她看。

「好吧,你送到醫院去好了!」丁太太唸完信,只懶懶地說了一聲。

王子俊去後,宛琳籍口爲了要寫信,向丁太太探問關於那個女人的底細,可是她曉得的很少很少,丁先生從來也不跟她談起這件事, 除了老太太以外,誰也不明白,她跟丁先生結婚後不到一個月,就搬來這個別墅裡住,到現在整整有六年多了。

「那末丁先生是六年前從南洋囘來的?」

「他囘來後第二年就打仗。」

「噢⋯⋯」再一次宛琳被這些話迷惘了,她沉人了囘憶中。

「劉小姐,你想什麼?」

「沒⋯⋯沒什麽,我在想事到如今,只望丁先生病好了,你們不是可以幸福了嗎?」宛琳掩飾地說。

「唉!幸福,這辈子也休想了!」丁太太痛苦地站起來,至窗前望着那對面的望夫石, 感傷地嘆了一口氣:「你愛人,人不愛你,就像那塊石頭那樣,望一辈子也望不到幸福。」

宛琳一時也找不出話來,只是黯然。

「劉小姐,我很感激你對紹羣的熱心,可惜我曉得的太少了,要是你不怕老太太生氣的話,你去問問她,她或許會告訴你的。」丁太太說着,臉上掠過了一陣恐懼:「因為老太太是我們家裡的皇帝,誰也不敢惹她生氣,不過,為了她兒子的病,她也許會好一點。」

「好把,我去試試看!」

宛琳猶豫地來到那陰沉沉的客廳前,心裡不免浮起了一絲恐怖,她鼓起勇氣上前去,一次、兩次的敲門。

「誰?」一個低沉的聲音囘答了,當她聽到宛琳的自我介紹後,說:「噢,你不曉得我是不見客的嗎?有事情找子俊問好了!」

「是。」宛琳只好失望地離開了。

X X X

午後,宛琳獨自在花園裡散步,丁紹羣是不是柳彥士的問題擾亂着她的心。

「何琳⋯⋯何琳⋯⋯宛琳⋯⋯病人的口齒不清也不會把宛字念成何字呀⋯⋯不會杷!」她不住的反覆念着。

「劉先生!」突然,一個熟悉的聲音在喚她,她囘過頭來,那是志明,她的心中不自主的起了異樣的感情。

「志明,媽媽疼你嗎?」

「媽媽疼妹妹!」孩子天真的搖着頭,他也知道媽媽不疼他,可是爸爸却非常疼他,提起爸爸,他的小小的眼裡發出了喜悅的光輝, 用手作着樣子,說爸爸的個子很高,不胖也不瘦,鼻子跟他的長得一樣。

「噢,眼睛呢?」宛琳细心地看着他的鼻子,無限温情。

「爸爸眼睛很大呢,爸爸眞好,劉先生,要是爸爸沒病的時候,你看見了他一定也喜歡的。」

「可惜我看不見他!」宛琳自言自語地說着。這時王子俊正從醫院囘來,帶了少爺的一大包衣服,交給張媽拿進去洗。他告訴宛琳說胡醫生說那封信寫得很好,囘頭看見丁太太正從樓上下來。

「不過,太太,眞可惜,胡醫生把劉先生的信唸給少爺聽,可是少爺總是說損失太大⋯⋯賠欵,看來他還是爲那次生意失敗的事。」

「唔,你去告訴老太太把!」丁太太憂傷地說。

她憔悴的臉色顯示着精神上的不安樂。「 劉小姐,家裡悶得很,我們出去走走吧!」

「好的,我陪你去!」宛琳把志明交給了張媽,和丁太太一同去了。

道風山上的教堂,高高地聳立着,她和丁太太二人拖着長長的身影在並肩慢步,宛琳的真摯的同情,使丁太太寂寞的生活上傳到了一點安慰,她終於向她傾吐了久鬱在心底的苦悶。她是那末年輕,生命還正在開始,可是面前却已是一片絶望的黑暗,她說丈夫雖然是爲了生意失敗而神經錯亂,可是事實上,他幾年來都是鬱沉沉的,還不是爲了南洋的那個壞女人?她怕丈夫是給那女人下了什麼「降頭」了的。

痛苦刺傷着宛琳的心,她深深地懷疑起這個丁紹羣可能就是自己失去了的丈夫柳彥士了,可是面對着這個可憐的女人,她只有強作鎮定地來安慰她。

「那是不會有的,你放心好了,『降頭』 是從前人們迷信的一種騙人東西,現在科學昌明了,那還有什麼『降頭』。」

可是不管「降頭」有沒有,丁太太覺得自己的命運是一樣的悲慘了。要是丈夫的病不好 ,她就等於一輩子守活寡,要是好了呢,他也一定會撇下她去南洋找那個壞女人的。

「那你難道會答應他去嗎?」宛琳不自主的問着。

「唉!我有什麽法子阻止他呢?」她凄然地嘆了一口氣:「劉小蛆,要是你的丈夫不愛你,心裡老是想着另外一個女人,你難過不難過?我告訴你吧:他⋯⋯他常常發夢都想着那個女人,有時候聽到他一兩句夢話,什麼北雁南飛的時候⋯⋯。」

突然間,宛琳的反應異常,她跟着喃喃唸道:「北雁南飛⋯⋯」這不是她跟柳彥士臨别時的默約,也就是縈繞她夢寐間不能遺忘的一句話嗎?

「劉小姐,你⋯⋯」丁太太驚奇的望着她。

「我⋯⋯我沒有什麽。」她急急地抑住了自己的情感。

兩人默默無言地走着,遠處傳來一陣教堂晚禱的歌聲,悠然而莊嚴,在這兩個不幸的女人的心裡,响應着神秘的超世之感。

X X X

夜幕漫垂了山野,半缺的弦月打山頭上吐出慘白的銀光,把望夫石的輪廓浮現出來了,宛琳憑窗遠眺,心裡被無限錯綜的情緒紛擾着,她想起剛才走過院子時的情景,阿安姐正在洗少爺醫院裡帶囘來的衣服,無意中她發覺竹竿上硒着一件毛線衫,正是她為她的柳彥士親手綉上「L」的那件,要不是阿安姐扶住她, 她眞要昏暈適去了。啊!果然是他 再也沒有疑問了,丁紹羣就是柳彥士——她等侍了六年的丈夫。而今却是近在咫尺,可是這個證實反而使她更痛苦了,在這種複雜的情景下,她該怎麼辦呢?說出來?不說出來?她躊躇、困惑,這一切好像都是夢幻,柳彥士那樣的愛她,却爲什麼要偷偷地囘來結婚?不愛她,又爲什樣要把他們的孩子——無疑的就是志明——領囘來?她愈想愈想不通,望着殘月,深深地嘆了一口氣。

「劉小姐!」是王子俊的聲音:「你在賞月嗎?」

「嗯,王先生,月色很好!」她如夢初醒。

原來王子俊又是來請她寫信的,這時疑慮起伏在宛琳的心中,她再也忍不住了,直截了當地問:

「王先生,請你告訴我,丁紹羣先生是不是姓柳的?」

這一問可把王子俊愕住了,他不敢吐露眞情,怕老太太知道了會辭掉他,可是又無法拒絶宛琳的追問,終於在宛琳的哀求下,他告訴了她這些往事:

「嗯,是這樣的:我曾經聽人說過,我們少爺本來是姓柳的,後來爲了繼承他外祖父的財產——就是老太太的父親——老太太要他過繼到丁家來,少奶奶是丁家的表親,老太太喜歡,就把她娶了囘來。」

至於少爺有了那何琳的愛人,又爲什麼還要娶他不喜歡的太太囘來,這些,他可不明白了?也許是爲了他是獨子,孝順老太太的緣故吧!

「哼,難道母親不對也要順從嗎?」宛琳抑不住的怨恨。

「請你再告訴我:志明是怎樣囘來的?」

「這個我眞的不知道,劉小姐,我們老太太南洋那邊有熟人,她叫他們怎樣弄囘來,我們眞的一點也不知道。」

「唔,好吧!」她木然地接過王子俊手裡的信箋來:「謝謝你!」

「我謝謝你才對呢,劉小姐,晚安了,剛才的話,請你千萬不要說出來!」

「你放心好了!」她呆呆地望着王子俊去後,好久好久,終於忍不住哭了。她想起了辛酸的往事,當她背着孩子,在南洋的樹膠林裡做着苦工謀生的情景,滿心只想含辛茹苦的撫養大她唯一可足安慰的兒子,可是竟然有一天,連這小生命也被人奪去了 。那時候她曾經瘋狂般的求死,可是,有誰知道這時的柳彥士竟在改姓換名,重作新人,未來的日子,又將如何呢?忽然,志明的聲音親熱的在叫她,使她的感情無法控制了,她緊緊地摟着他、親着他,不覺淚如雨下。

「啊⋯⋯苦命的孩子⋯⋯寶寶⋯⋯」

志明雖然莫明其妙,但一種特硃的温暖之感,使他順服地倚偎在她身上,看着宛琳哭,他的小眼睛上也凝了淚珠。

「志明,你喜歡我嗎?」是她內心急切要知道的。

「喜歡!」他天真地說道:「劉先生,你說過:好孩子是不哭的,你看,我不哭,我笑了⋯⋯。」

宛琳望着這天眞無邪的孩子,再次緊抱着他慟哭起來了。

X X X

當宛琳了解了丁太太是一個怎樣可憐的犧性者時,一切的妒嫉憤恨,化成了無限的同情,她决定離開丁家,成全她的幸福。一天傍晚,在花園裡她向丁太太提出了辭職的意思,可是丁太太怎麼也不肯讓她去,向她苦苦挽留。

「太太,劉小姐,好消息,好消息!」正在這時,王子俊乘着汽車囘來,興奮地在口袋裡找什麽似的。

「怎麼囘事?」丁太太問他。

「少爺快好啦!」

「呀!」宛琳、丁太太同時驚愕地叫了出來。

「這個,完全是劉少姐那封信的力量,胡醫生說:他把那封信唸給少爺聽,少爺突然變了,完全不像往時那樣胡言亂語了,他哭⋯⋯突得好慘。」

「啊?」丁太太的聲音顫抖着。

「後來,他寫了這封信,託胡醫生寄到南洋去!」說着把袋裡的信交給了丁太太:「胡醫生還說:要是沒有壞的變故,少爺不久就可以出院了!」

丁太太讀着信,手不住地在發抖,宛琳緊張地望着她,她唸完後,難過極了,把信一扔,囘頭就往樓上去了。

「咦?怎麼囘事?」王子俊一股高興,愕然不解。

宛琳檢起信來看,只見字體歪斜地寫着: 『琳:你說由於我愚蠢的孝行,倒不如說由於我那可憐的懦弱性格,鑄成了無可補償的大錯,給你無限的痛苦,也給我長期的不好過。

『我快出院了,出院後,我一定跑到你的跟前傾訴別來的痛苦,補償我的罪過。 彥』

宛琳竭力的壓制着,可是淚水終於忍不住流了下來,她轉過身去,往裡走,口裡喃喃地說:

「好吧,我去勸勸她吧!」

「這個家裡,好像每個人都患了神經病一樣,唉!」王子俊望着宛琳突然的離去後,自言自語地嘆着。

X X X

宛琳再也受不住心底的創痛,她决心難開丁家,可是丁太太抱着她悲切地慟哭起來了。

「我的好姊姊,我求求你,求你不要離開我⋯⋯!」

這是她出乎真心的哀求,她那裡會想到這個和善可親的宛琳就是她日夜咒駡着奪去了她丈夫的心的壞女人呢!

丁太太的挽留並沒有動搖宛琳離去的决心 ,因為她深深地知道她倆的幸福是不可能同時並存的了。可是正在這最緊張的時候,一件意外的事把宛琳留住了。

王子俊慌張地跑來報告她們:志明從秋千架上摔下來,昏倒了。她不能撇下她的孩子獨自離去,於是她不得不留下來看護他了。志明的一條腿骨斷了,需要去醫院照X光,丁太太的意思,本來只要交給張媽陪去,可是宛琳却堅持由她來照顧他,王子俊不知其中的細由,不過他最怕老太太知道了發怒。

「好的,好的,還是讓我送劉小姐去吧,老太太常常要找張媽的。」

於是宛琳陪着志明在醫院裡照了X光,敷上了石膏。從此她不分書夜的悉心看護着他,對着這失而復得的孩子,內心得到了無比的慰藉,看着他一天一天的恢復健康,臉上也時時露出愉快的微笑。有時候她跟他在床上玩玩具,逗引他笑,有時候又偎着他的臉,輕唱兒歌,慢慢地志明腿上的石膏去了,可以行動了。每天,宛琳扶着他在花園裡學步,由於她的温柔的性格,竟沒有人懷疑到她對志明過份的親熱。

這一天,丁太太在花園裡見到志明試步,高興地說:

「你會走啦!快來謝謝劉先生吧!」又對着宛琳,不勝感激的樣子:「這一個多月來可辛苦了你了,劉先生,你醫好了志明,又醫好了他爸爸,我不知道該怎麽樣謝你才好呢!有了你,我也不再像以前那麼寂寞了!」

「那裡話!」宛琳聽她提到「他爸爸」幾個字,臉上不自然地浮上了不安的神色。

屋子裡,王子俊正在聽電話,說是少爺要出院了,他放下聽筒,忙着通知老太太,報告少奶奶,找司機,備東西,忙亂了一陣子。

天空裡,忽然烏雲隨狂風飛馳,一條電閃打着望夫石的背後劃破天空,跟着就是雷鳴。

「快下雨了,進去吧!」宛琳扶着志明和丁太太囘到自己房裡。

她們倆望着孩子快樂的樣子,相對着微笑了。

X X X

「劉小姐,少奶奶,少爺出院了 !」王子俊興冲冲地找到了她們。

「啊?」丁太太下意識的一陣喜悅,可是立刻心裡忽起了另一種的預感,驚喜後的惶恐,她沉默了。

壬子俊走後,她以哀求的眼光望着宛琳,可是宛琳呆然站着,彷彿感到了一種突如其來的災禍一樣,失去了知覺。只有志明聽見爸爸要囘來了,歡欣得跳了起來,吹着喇叭,唱起歌來。

丁太太有點支持不住了,她搖幌着身體,不勝疲乏的捫着胸,閉上眼睛:「我⋯⋯我心裡很亂⋯⋯唉⋯⋯我心跳得很利害!」

「安靜點,歇歇吧!」宛琳同情地望着她,扶住她。

「姐姐,你給我出個主意,他囘來了,我該怎麽辦呢?他一定會到南洋去的!」她緊緊地握住宛琳旳手,不知所措。

「南洋?」宛琳黯然自語:「太遲了!」

「也許太遲,不過萬一給她找到那個壞女人怎麼辦呢?」丁太太滿心担憂,竟沒有理會到宛琳的意思。

宛琳痛苦的內心頓時起了極度的愛與恨的交戰,可是面對着這個可憐的人兒,她不想報復,她還是决定犧牲自己,離開丁家。

外面傳來更响的雷聲,宛琳走至窗前向外望了一會,怔怔地說:「丁太太,你囘房去換件衣服接丁先生杷,他怕快要囘來了!」

「好把,怕快下雨了,那末再見!」她終於提起精神,拖着沉重的脚步去了。

宛琳望着她的背影消失後,囘進房去,望着正在唱歌的志明,忽然悲從中來,抱着他大哭起來了。她想到:從今以後,她將要帶着這可憐的孩子,重度那寂寞凄凉的日子。

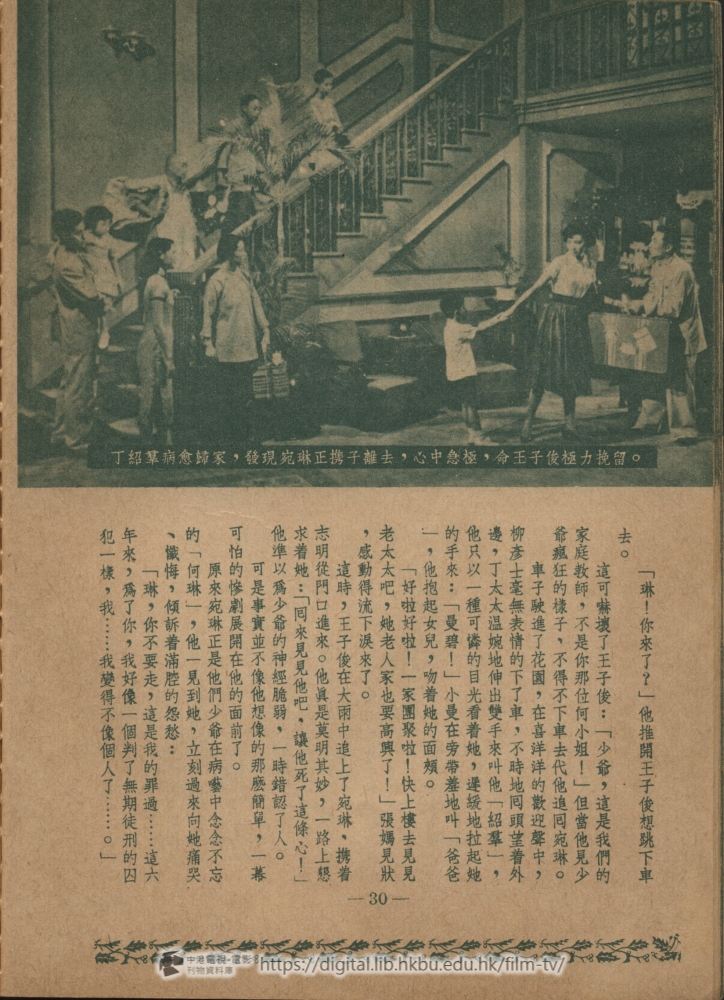

雷聲大作中,宛琳携着志明,提了皮包,奔跑到門口,可是少爺旳汽車正好駛進来,狭路相逢,王子俊與他並坐在車廂裡,望見宛琳匆匆出來。

「劉小姐,少爺囘來了 !」又急忙介紹說 :「少爺,這是劉小姐!」

柳士彥望着她愕然大驚,忽又驚喜地叫起來:

「琳!你來了?」他推開王子俊想跳下車去。

這可嚇壞了王子俊:「少爺,這是我們的家庭教師,不是你那位何小姐!」但當他見少爺瘋狂的樣子,不得不下車去代他這囘宛琳。

車子駛進了花園,在喜洋洋的歡迎聲中,柳彥士毫無表情的下了車,不時地囘頭望着外邊,丁太太温婉地伸出雙手來叫他「紹羣」,他只以一種可憐的目光看着她,遲緩地拉起她的手來:「曼碧!」小曼在旁帶羞地叫「爸爸 」,他抱起女兒,吻着她的面頰。

「好啦好啦!一家團聚啦!快上樓去見見老太太吧,她老人家也要高興了!」張媽見狀,感動得流下淚來了。

這時,王子俊在大雨中追上了宛琳,携着志明從門口進來。他眞是莫明其妙,一路上懇求着她:「囘來見見他吧,讓他死了這條心!」他準以爲少爺的神經脆弱,一時錯認了人。

可是事實並不像他想像的那麼簡單,一幕可怕的慘劇展開在他的面前了。

原來宛琳正是他們少爺在病囈中念念不忘的「何琳」,他一見到她,立刻過來向她痛哭,截悔,傾訴着滿腔的怨愁:

「琳,你不要走,這是我的罪過⋯⋯這六年來,爲了你,我好像一個判了無期徒刑的囚犯一樣,我⋯⋯我變得不像個人了⋯⋯。」

琳被過份的刺激衝動得只是發抖,好久好久說不出話來,她爲他離開了父母,她爲他捱盡了生活的煎熬,可是現在擺佈在眼前的一切,究竟又是怎麽一囘事?她要明白他爲什麼這樣做?

事情終於明白了,一切都是出於老太太的專制與陰謀,她斷絶了宛琳的音訊,強迫了兒子的婚姻,又設法把志明買了囘來,她執行了丁家的家規,可是却把年輕人的幸福給斷送了。

外面雷聲隆隆,下着傾盆大雨,房子裡僕人們都被他倆凄慘的往事愕住了,呆呆地站着。丁太太的臉色由緊張而恐慌而痛苦,她終於受不住這個打擊,哎喲一聲,倒下去了,宛琳無限同情地蹲下去拉起她的手来。

「丁太太,你拿出勇氣來,好好的活下去吧,你還年輕,你要鼓起勇氣,跟那害我們的專暴的老太太去鬥過!」

柳彥士雖然氣憤,却還是那麼的愚孝,他求她們不要向老太太去爭鬧。又苦苦的要求宛琳留下。

「你這軟骨頭,由於你的糊塗,把人害得多慘!」宛琳拉着志明,推開了衆人的攔阻,冒着大雨衡出去了。

一陣騷動,把老太太驚動了,她推着一輛自行椅,一副陰沉的臉,出現在樓梯頂上,厲聲地斥責着衆人。

宛琳的話,給了丁太太無限的勇氣,當她聽到老太太的聲音,臉上由悲痛漸漸變為憤恨,她支撑起來,向樓上衝去:「奶奶,你⋯⋯害得我好苦呀!⋯⋯」

可是終於體力不支,倒下來磕然地死了。

宛琳的出走,丁太太的慘死,像晴天霹靂一般,打在柳彥士悲痛的心靈上,他兩眼閃着凶光,瘋狂一般的咆吼着。

「媽,就是你丁家的家規,它害得你的兒子發了瘋,它害了宛琳叫她捱苦受罪,它害死了曼碧,這全是你丁家的家規啊!」

老太太一氣之下,忘了自己是半身不遂的,站起來竟打樓梯滾了下來。

霹靂的雷聲傳人丁家的大廳。

舊禮救的束縛埋葬了多少青年人的幸福,屈服在高禮教專制下,忍氣吞聲的懦弱者——柳彥士,永遠得不到片刻的安寧,他的心,終於被悲憤和痛苦所拆裂——再度發瘋了,而且瘋得更可怕。他被送進了瘋人院去度他不幸的殘年。

風雨交作中,望夫石的黑影漸漸糊塗了, 一個女人帶着孩子在走向遙遙的遠方去——那就是劉宛琳。

——完——