賭與酒

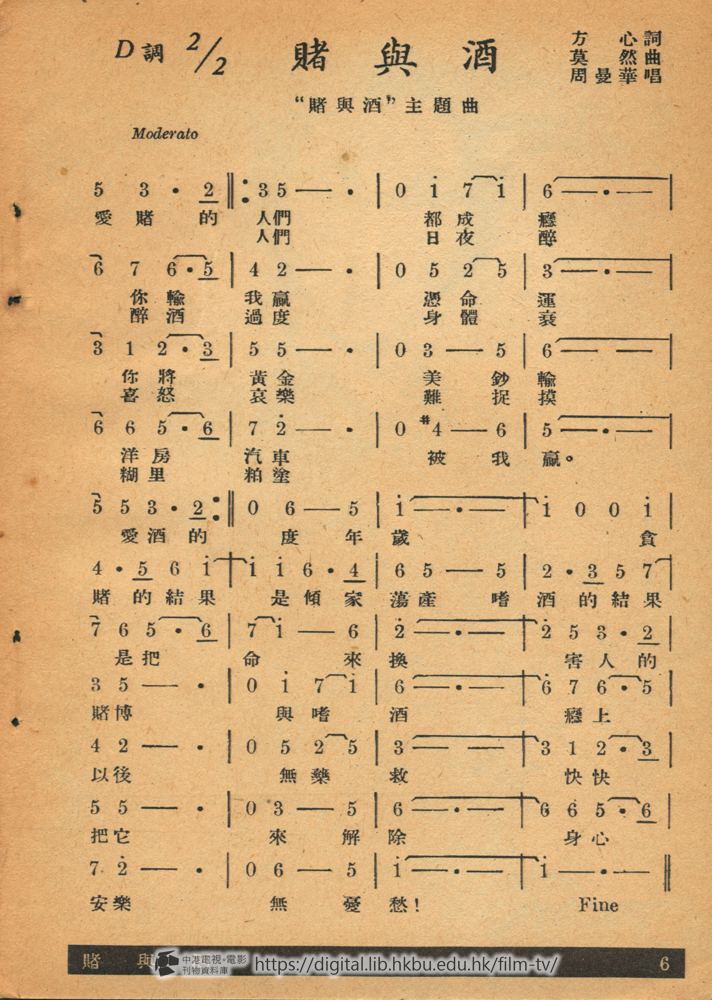

“賭與酒”主題曲

方 心詞

莫 然曲

周曼華唱

愛賭的人們都成癮

人們日夜醉

你輸我贏憑命運

醉酒過度身體 衰

你將黃金美鈔輸

喜怒哀樂難捉摸

洋房汽車被我贏。

糊里粕塗

愛酒的度年歲貪

賭的結果是傾家蕩產 嗜酒的結果

是把命來換害人的

賭博與嗜酒癮上

以後無藥救快快

把它來解除身心

安樂無憂愁!Fine

賭與酒

●電影小說●

微曙天,朝墩正白密厚的雲層中掙扎出來,巍然矗立的大洋樓中,龍城俱樂部裡,拾幾個男人女人分據兩室,室內不同性別的人,幹着同一類的事——賭博。

尼古丁、酒精,酸得帶點醋味的蘋果,汗臭、强

烈的香水味、嘩呌聲、嘆息聲、呵欠聲、打鼾聲,凡是正常的人,一到這室中,就會覺得官能上百不如意,可是像霧裡夢裡的張秋月,依然努力睜着滿佈血絲的眼睛,日以繼夜的去碰着「賭運」之大門。雖竭全神貫注在那一叠紙牌上,好像已消失了她所有的本能,默默地。手氣太劣,又是人家勝了,又是一聲長嘆,她已疲倦得搖搖欲墮,可是還勉力跟眼皮作戰,支撑着不讓它閤下。

張秋月也就是馬太太,工程師馬志剛的太太,馬先生可眞忙,爲着藍圖白綫忙,太太可又太閒,一天到晚祇能找些梭哈,十三張玩,小則遣興,大了就不啻玩命,這一夜,馬太太說什麽也拿不到好牌,節節敗退,她不敢想像這結果,快將傾家蕩產了,那裡敢睡?滿想贏一副滿貫的,不料又讓人家推出了,她連連跥脚道:

「該死,該死,怎麽手氣這麽不好?」

話沒完,又是一個懶腰加上呵欠。

「馬太太,你精神已經支持不住了,還想撈本,怕辦不到了。」

「道友」到此才進忠吿。

「眞有點睏了。」

馬太太已如霸王到了烏江。

善看氣色的俱樂部女主人——龍五妹,一聽說馬太太睏了,很捨不得這大戶就此結朿献金運動一聲「來人」,紅中與白板兩個丫頭就過來了,佇立聽命。

「快給馬太太打氣,她咽了。」

兩個丫環忙着避倦丸、凍手巾、冰水、正殷勤間,隔室男人們的一桌忽然裏着要避倦丸,紅中白板對這個聲音很熟悉,這位黎天民先生,今夜已吃了七顆丸藥。

中年的黎天民自恨已非元緖當年,精神不濟,牌風慘劣雖然吃藥丸,仍不奏效,終于輸完了房契、地券,一切都讓大胖子郭邁給拿了去,天民病似的用冷水洗了一把臉,又急忙走到賭桌邊,大聲喊着:

「我有精神了,來,來,借二千來。」

「沒有錢,只有精神不必來,囘家拿錢去。」

「我那張地契値二三十萬呢。」黎大民滿臉氣得通紅:

「你已經作價四萬輸給我了,還提什麽?」

「一個錢也不借?」

「至親好友,賭不借債。」

天民只好頹喪的走開,走到一旁取火點烟,無意中朝上一看,牆璧一幅掛的汽車公司日曆給了他一個靈感,他連忙奔下樓去,在汽車裡拿了汽車牌照和鑰匙,又連忙奔上樓來,不管後面跟了個口瞪目呆,管自焦急的司機周以達。

他走囘房間,把鑰匙牌照往桌面一丟: 「我的一九五二年「開德拉」,折價三千元誰借?」

周以達攔阻不及,站在一旁發着抖。

「天民兄,」郭邁說,「還跟這房契一樣决不反悔?」

「當然。」

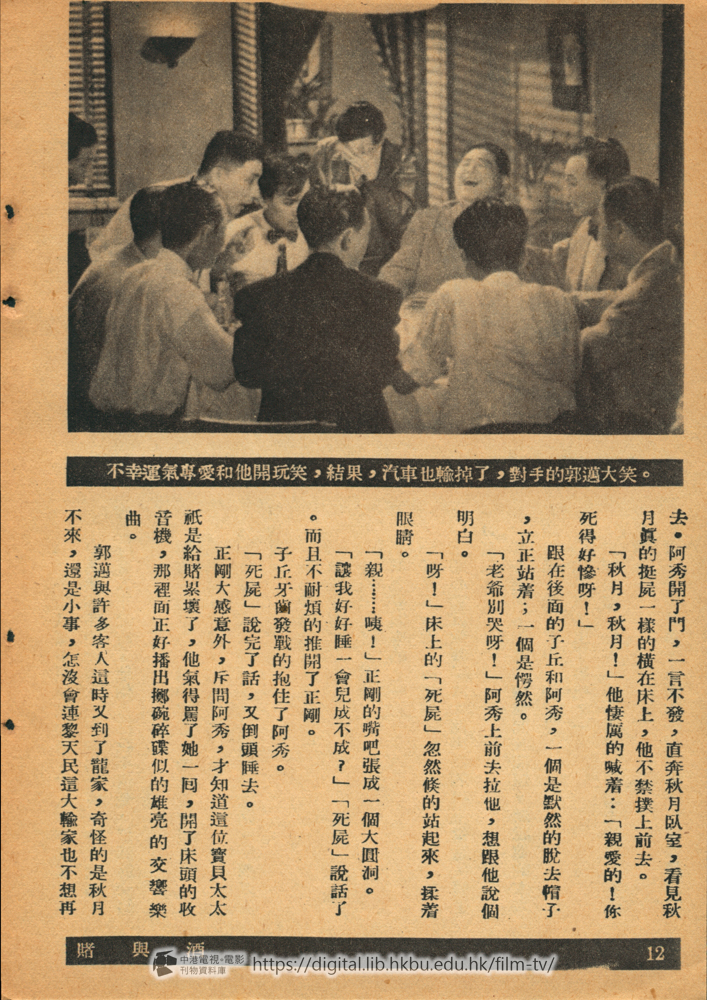

兩相情願之下,天民緊張的注視着牌在郭邁手中一張張的發出來,他興奮的抓起了牌,心裡正在感到有點安慰,却聽到郭邁哈哈大笑的站起來,一攤牌,旁的人立時一陣嘩然和喧笑。

天民一對比,馬上塔然坐下,彷彿身上少了幾根骨頭,支撑不住似的。周以達睜大了眼睛,望着郭邁笑嘻嘻的把桌上房契、汽車牌照和鑰匙、金錶、戒指、現鈔等都在嘩呌聲中抓了去。

「天不早了」,郭邁說,「大家散會休息去。今晚八點鐘接着幹,想撈本的請早來。」

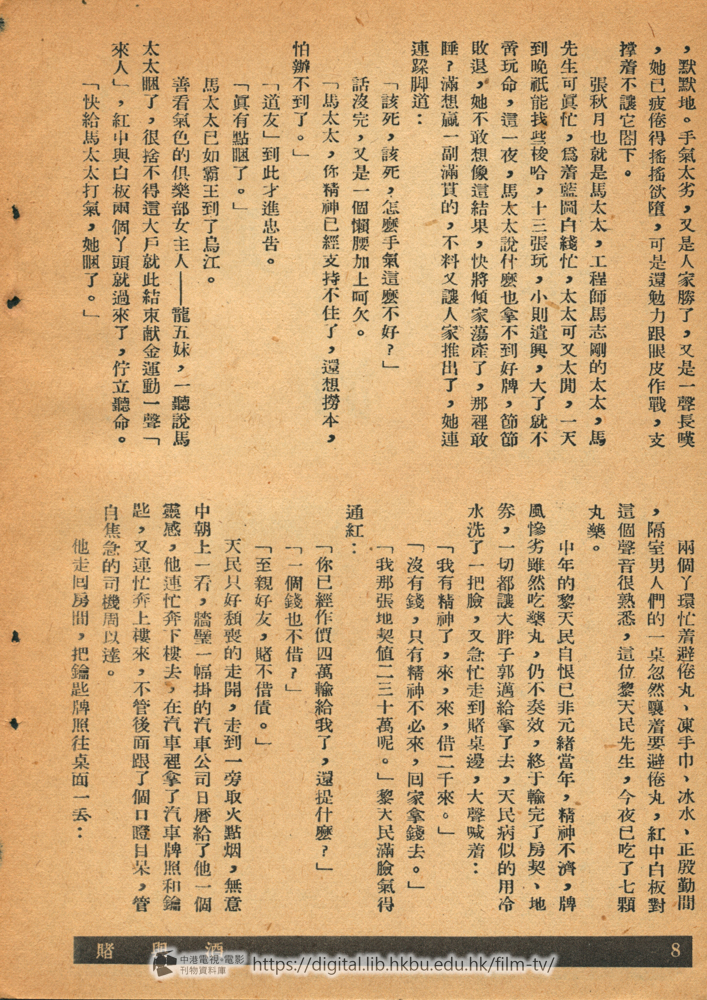

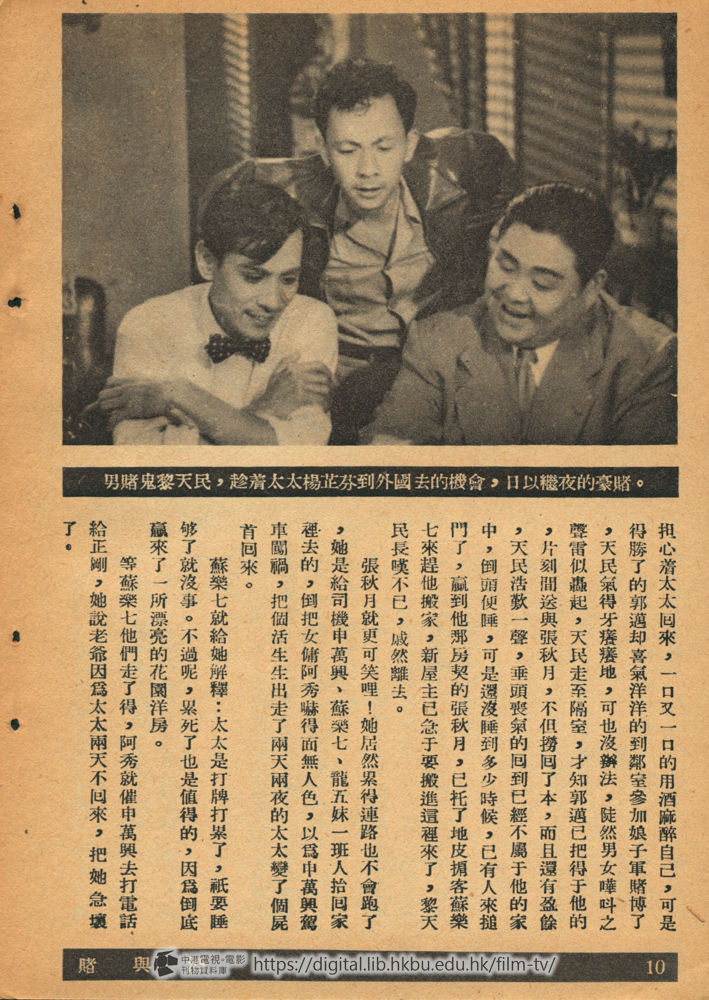

黎天民傾了所有,換來的是疲乏恐懼,他雖然是富商之子,可是大部份產業,都不在此地,而且好酒貪杯,家產漸漸賭盡,目前花園洋房一切,都是他太太楊芷芬的,楊芷芬是華僑富商的女兒,這時正在海外省親,黎天民却在一夜之間把所有的都輸掉了,他担心着太太囘來,一口又一口的用酒麻醉自己,可是得勝了的郭邁却喜氣洋洋的到鄰室參加娘子軍賭博了,天民氣得牙癢癢地,可也沒辦法,陡然男女嘩呌之聲雷似轟起,天民走至隔室,才知郭邁已把得于他的,片刻間送與張秋月,不但撈囘了本,而且還有盈餘,天民浩歎一聲,垂頭喪氣的囘到已經不屬于他的家中,倒頭便睡,可是還沒睡到多少時候,已有人來搥門了,贏到他那房契的張秋月,已托了地皮掮客蘇樂七來趕他搬家,新屋主已急于要搬進這裡來了,黎天民長嘆不已,戚然離去。

張秋月就更可笑哩!她居然累得連路也不會跑了,她是給司機申萬興、蘇樂七、龍五妹一班人抬囘家裡去的,倒把女傭阿秀嚇得面無人色,以爲申萬興駕車闖禍,把個活生生出走了兩天兩夜的太太變了個屍首囘來。

蘇樂七就給她解釋:太太是打牌打累了,祇要睡够了就沒事。不過呢,累死了也是値得的,因爲倒底贏來了一所漂亮的花園洋房。

等蘇樂七他們走了得,阿秀就催申萬興去打電話,給正剛,她說老爺因爲太太兩天不囘來,把她急壊了。

「孫子王八蛋不想早點囘來,太太不下樓嗎!」

申萬興悻悻的說着,一面拿起話筒,撥了號碼,等那邊有人來聽時,他怕自己說不淸楚,把話筒交給阿秀。

阿秀一聽見馬正剛的聲音,她就慌忙報吿:

「老爺,老爺,太太已經囘來了。」

「什麼?太太囘來了,呌她跟我說話。」對方急切的說。

「她不能說話呀,老爺!」

「她在什麼地方?」

「她在床上呀,老爺!」

「她怎麽囘來的?」

「好多人抬太太回來的。」

正剛心裡就像凝了冰。他凄然的掛上電話,嘆了一口長氣。

好心的同事們都圍着他問長問短,聽說他的太太是給抬囘去的,其中一個就說:

「怕是車子出了事吧?」

正剛眼圈一紅:「那還用說,抬囘來的已經不能說話啦!」

丢下手中公事,正剛和一個同事子丘匆匆趕囘家去。阿秀開了門,一言不發,直奔秋月臥室,看見秋月眞的挺屍一樣的橫在床上,他不禁撲上前去。

「秋月,秋月!」他悽厲的喊着:「親愛的!你死得好慘呀!」

跟在後面的子丘和阿秀,一個是默然的脫去帽子,立正站着;一個是愕然。

「老爺別哭呀!」阿秀上前去拉也,想跟他說個明白。

「呀!」床上的「死屍」忽然倏的站起來,揉着眼睛。

「親……咦!」正剛的嘴吧張成一個大圓洞。

「讓我好好睡一會兒成不成?」「死屍」說話了。而且不耐煩的推開了正剛。

子丘牙齒發戰的抱住了阿秀。

「死屍」說完了話,又倒頭睡去。

正剛大感意外,斥問阿秀,才知道這位寳貝太太祇是給賭累壞了,他氣得罵了她一囘,開了床頭的收音機,那裡面正好播出擲碗碎碟似的雄亮的交響樂曲。

郭邁與許多客人這時又到了龍家,奇怪的是秋月不來,還是小事,怎沒會連黎天民這大輸家也不想再翻本了。

可憐荒唐的黎天民這時正被驅出大洋房,住在旅

舘中,做他那淸秋好夢。

龍五妹這電話不用說是催張秋月再賭,郭邁心急得很,値價是三十萬,好不容易以四萬元錢贏過來的那憧黎天民的大洋房,要是秋月不來的話,就不能希望重返己手了,聰明狡黠的馬太太却毅然在電話中囘絕遨請,她一心等待蘇樂七歸來報吿她趕搬家的事情呢?

聽完了電話,秋月吿訴他丈夫贏了一棟洋房,滿以爲丈夫會高興或者誇獎她幾句的,出乎意料也可以說是入乎意料的,馬工程師熟讀「非義之財不取」的聖條,無動于中,還跟太太拌了嘴,秋月竟鬧着爲此事要離婚了。

不幸的黎天民聽到了更不幸的消息,由家裡一個已沒汽車開的汽車夫來報吿,接到個電報,黎太太要囘來了。

天民這一急眞是非同小可,要是芷芬囘來,知道那家已整個的被輸去,與他一離婚的話,此後生活眞是不堪設想了,他急忙査看報紙,電報上那條船的船期,寫明了「明日到埠,天民那裡還睡得着覺?左思右想一宵,挨到第二天船到時間,趕奔到碼頭去接,他想先見面用話誆過太太再說,不料到達碼頭,這船跑得高興,趕快了一小時,天民面無人色,又不敢囘洋樓,急得像熱鍋上螞蟻,左右不是,沒了個主意。

其實這時候他的太太楊芷芬,已經囘到她的花園別墅的家裡。她看見飯廳裡餐桌上酒杯狼籍,正想自己那個賭鬼丈夫怎麼一下子大吃大喝!

她笑了一下,放下了手中的皮箱子,關了燈,摸黑走到酒櫃前,用手把那兒的一個喑鈕一按,酒櫃顯出了一扇暗門,她跨進去;下面是一道暗梯,走下暗梯是藏酒的酒庫。穿過酒庫,她又按了一個地方的電鈕,又是一道暗門露出來,她走進去,原來裡面是一個甚爲機密的秘庫。她關好門,小心翼翼的移開堆放一隅的什物,牆上安放着一個保險箱機關,她撥動那上面的號碼,保險箱開了,裡面滿滿的盡是黃金美鈔,珠寶玉石,活像是一座發光的美麗的小山呵!

用手撥了撥,她微笑了。這是一個安心的滿意的微笑,就像一個多疑的丈夫明白他的妻子的堅貞的心情一樣。

關上保險箱,把一切東西照原樣放好,她這才照原路走出飯廳,提了皮箱子上樓。說也好笑,當她往酒櫃的暗門走出來,剛好是蘇樂七和小丁頓好了張秋月,一跌一衝的走出門去的時候。

芷芬上得樓來,一面走進起居室一面喊:

「Darling!我囘來了!」

但起居室那裡有人呢?她放下箱子,朝天民臥室看看,室門是開着的。

「你睡了嗎」?她又喊了一聲。

囘到樓上,一開燈見被窩裡有人,蒙住了頭睡,她想,該是天民已經睡了,想去拉開被,人剛到那附近,一陣酒味就撲鼻而至酒腥難聞,芷芬嘆息,「這男人太荒唐了」,自己不再睡在自己房裡,走到另一間去睡,可憐的黎天民,這時還在馬路上不敢進入自己家,跟那報訊的退職車夫向樓窗上張望,却見到了個熟悉的影子,太太已斷定囘來了她正換上睡衣,那一切都是他熟悉的,雖然是個影子。

黎天民想來想去有點怕,他非得壯胆進去不可,爬牆而入,見地下放着個箱子,心就狂跳,旣上樓,見床上有人蒙被大睡,不敢呌醒她,終以爲是太太了,桌上有酒,他羞愧忿急,想到「一醉萬事休」,就舉杯痛飮,吃得昏昏大醉。

人人都已經進了夢鄕,忠厚謹愿的馬工程師正剛,那裡還睡得着?太太一去,又是一天一晚不歸,午夜夢醒,枕角冷落,硬硬頭皮起床,先到龍五妹家,五妹吿訴他與蘇樂七看房子去了,問明地址而去,正巧樂七搖搖擺擺過來,馬正剛一見怒不可遏,一把抓住就問道:

「我太太什麼地方去了?」

「她喝醉了,睡在那新洋樓的新臥室裡了。」

蘇樂七假意打了個咳嗽。

馬正剛抓得他更緊,要他陪去,並加警吿道:

「你得負責送我進去!」

蘇樂七不敢不答應,到洋樓窗邊,馬正剛把蘇樂七當作一架梯子,化了許多氣力,終算爬了進去。蘇樂七溜之唯恐不速。他小心摸索,經過穿室,進入樓梯再到那一間起居室內,見床上有個蒙頭大睡的女人,恨極,他想「該死不該死」?又賭成這樣。

畢竟是懼怕太太幾分,不敢驚動,就坐在床邊,一路奔走緊張,目前神經才鬆弛下來,不用說,也就昏昏睡去了。

天有明的時候,酒有醒的時候,當麗日鎖入臥室,張秋月醒囘來了,滿臉得意神氣,想再睡,忽然聽得耳邊有了酣美的鼾聲,奇怪起來,以爲蘇樂七的呢?循着聲音看過去,不看還罷,一看幾乎驚呌,她駭怕極了,穿起衣服去找蘇樂七問個究竟,臨走碰倒了一個杯子,黎天民醒過來聽到脚步聲,以爲芷芬恨自己所以走了,急忙趕下樓去,這脚步聲又把芷芬給吵醒了,又聽砰然關門的聲音,她心下納罕,但見地下躺着一個人,心想:

「他幾時搬過這房裡來睡的?」

輕舒玉腿,踢他幾下道:

「Good Morning Darling!」

被踢的人全無知覺,芷芬想起昨夜聞到的酒味,搖搖頭自言自語道:

「You drink too much!」

她出去作早操,囘來時順便唱個歌,歌聲把馬正剛鬧醒了,他想:

「秋月精神眞不錯,昨天還喝得爛醉似泥,一早就起來了。」

可是當她囘到房中,四個眼睛都射出了驚異之色。

「How dare you!」

「咦!」

那邊的楊芷芬氣得唇白臉靑,這裡的馬正剛也呆住了,他想誰變的魔術,太太變了個不相識的洋化女人?

「你是什麽東西,居然敢跑進我的房間里來,這還了得?」

楊芷芬說完,又急忙披上了睡衣,奔到門口,把門開了:

「還不快給我滾出去!」

「對不起。」

馬正剛唬偏了胆,倉惶外去,將走到外邊,楊芷芬又關上門道:

「你不能走!」

「我是上了人家的當,走錯了地方。」

芷芬却不理他,高呌着

「老五,劉媽,來人哪!」

「我,我………我是我太太跑到這裡來,我來找她的,沒想到走錯了房間。」

楊芷芬怒氣不息,繼續取電話撥號碼,轉頭說話:

「你滿口胡說八道,抓你警察局去。」

「你聽我說,我的太太沒有得到我的同意搬進這兒來住,我是追他來的。」

楊芷芬聽了感詫異,她懷疑天民,立卽放下電話道:

「你說什麽?你太太搬到這兒來住?」

「是呀!」正剛獃獃的。

「荒唐!」楊芷芬奔向隔室去,四下裡儘找人,可是一無所獲,又囘身問那心目中的「嫌疑犯」道:

「你姓什麼?」

「我呌馬正剛,我的太太呌張秋月!」

「你太太跟我先生究竟有什麽關係?」

「我攪不淸楚,反正據說這幢房子已是我太太的

了。」

「這還了得?」

芷芬急跳起來,她木然看馬正剛,馬正剛急于離

開這危險地帶,他苦笑着央求道:

「請你千萬不能說我昨天住在你這個房間裡!」

這話正傳入黎天民的耳朵裡,他沒離開屋子,剛才芷芬所聽到的那砰然巨響,就是天民追張秋月摔了個發昏章第十七的聲音,這時才悠悠醒來一見此情此景,炉火中燒,他忍着腰疼足疼,拐着一步步的上樓,楊芷芬那知自己丈夫還在屋中,氣得要死,把門關上,天民想想更妒了一推開房門,芷芬在鏡中看見天民,無名火升三千丈,沒等他開口就罵:

「你好啊!你還沒有死?」

「沒有死!我一大淸早就看見你,看見你從這屋裡走出來,送一個男人囘去。」

黎天民醋性發作,眼如銅鈴。

「哈哈,我還沒罵你,你倒先找我的毛病,不錯,你有沒有把這房子白白的送給一個女人?」

說完又拉開抽屉,指着抽屉說:

「這,這裡的房契那兒去了?」

「房,房……契,你沒有交給我啊?」

天民急不用個謊話來,一頓干淨。芷芬指指抽屉放大聲浪道:

「放在這兒的。」

「沒有看見,我問你,剛剛走出去的那男人是誰

?」

天民還在死一勁兒的吃醋。

「你說實話!我不怪你,也別岔開去,你要敢把房子偷偷賣了出去,或是送給了旁的女人,你當心!」

黎天民作賊心虧,訕訕地答道:

「我知道這房子是你父親的遺產,我怎麽會把房子賣了呢?祇因為這房子不大好,你不在這兒,我一個在家常常見沙發椅子會走,門自動的會開,我怕這房子有點鬧鬼的様子。」

黎天民眞的說「鬼話」了,他指向一扇門,剛要說話,不料門却無人自開,天民唬得肌膚盡慄,毛管悚然,縮作一團道:

「誰?」

門開無人,但有問必答,就是那退職的車夫,天民這才放了心,立刻指着他向芷芬道:

「你問問,這房子鬧鬼不鬧?」

車夫很僵窘的看天民一眼,芷芬明白了一大半,她還沒開口,見車夫向天民耳邊說了許多話,天民的臉色,由白轉靑,移噎半天,匆匆而去。

芷芬恨不能砍了他,吐一口睡沬道:

「你們才是眞的鬧鬼!」

可是天民心裡祇惦念車夫的話,「蘇樂七已經來了在樓梯上呌罵,要趕搬家。」天民以俘虜身份,苦着臉求道:

「别大聲好不好,我太太囘來了。

蘇樂七的聲音相反地更提得高了:

「你媽囘來,也得搬出去。」

樓上的楊芷芬聽得樓下人聲嘈雜,一見那陌生人蘇樂七問天民:

「什麽事」

「沒有什麼,沒有什麼!」

天民急把她勸上樓去,同時又把蘇樂七推進客廳隨手關門!

「要不要打官司?快說!」他這囘呌得更高聲了,車夫救主心切,脫下自己身上那件衫,一矇就矇住了他的頭,兩人把蘇樂七按們在沙發上,又把他關入酒窖,心才一鬆。

樓上的脚步聲沉重地,天民心一急,僞裝腿生了病,由車夫上樓報吿芷芬,楊畢竟也感夫妻情深,急打電話,召來了醫生。天民借此機會,避免了一切答話,入了醫院,

芷芬對天民的行動終覺可疑,她担心自己那一份積蓄,到地窖中去査看,機關開處,財寳無恙,這才安心,誰知有條灼灼而視的狼,正在暗中,看得淸淸楚楚,看完一切秘密,這才用力哼,嘴然雖然有物堵着,這寂靜的地窖中畢竟也生了效果,芷芬聽到這怪聲,先是一駭,繼又大疑,跟着哼哼之聲過去看,見一個陌生人正被綁了個結結實實的,把他口中障礙物除去之後,喝問是誰?

蘇樂七盰出長長的一口氣道:

「我是好人,太太你救救我。」

蘇樂七一臉哀苦神情,芷芬心裡感到十分奇怪,離家數月,怎麽這個家竟變成了魔術家的訓練所?

「誰把你綁在這裡的?」

「黎天民這王八蛋,跟他車夫把我綁在這裡。」

芷芬覺得更奇了,她放了他,但一連串的問號?問了起來。

蘇樂七把一切的情形都吿訴了芷芬,芷芬把牙都磨碎了,一邊同蘇出地窟,轉入客廳,蘇樂七道了救命之恩,正得離去,却聽見秋月的淸脆聲音道:

「老蘇!」

「你來找誰?」楊芷芬看到這麽濃粧艷抹的女人心裡就有氣。

張秋月指一指客廳週圍道:

「這是我的家,我還找誰?」

「你的家?」

芷芬更怒了,指了門道:

「Get out!」

張秋月當然也怒了,腮幫兒比印度眼鏡蛇還鼓得大,手指幾乎指上芷芬鼻子:

「少放洋屁!滾出去!」

「你給我滾!」

張秋月拿起花瓶擲她,芷芬趕上了,兩人扭作一堆,沙發,椅上的花瓶,叮叮擋擋響成一片,混戰結果,不用說是兩敗俱傷,但芷芬佔了上風,一陣悶打,秋月暈了,她代替了蘇樂七被綑在地窖中。

醫院中躺着的天民心也不安,他知道遲早也會東窗事發,所以乘着看護不備,溜了出來,車夫倒眞忠心耿耿把自己衣服換了他的病了衣服,還鄭重加以警吿,勸他快放了地窖中的蘇樂七,他說:

「別的事小,萬一把他給悶死了,咱倆都是死罪!」

黎天民深以爲是,匆匆趕去。往窗上爬進去,二

次到此找尋太太的馬正剛,一眼瞥見有個人影往窗裡爬,趦趄不前,他想準是賊了,且退後一步看看。

黎天民一心怕悶死了蘇樂七,忘了前瞻後顧,家是他的家,一切還不熟悉?他進了窗穴,就往裡爬,經過飯廳,走到酒櫃啓鈕,現出小門,蛇行而入,邊走邊喊:

「老蘇,委屈你了,方才,實在沒辦法……」

漸漸走近,却不覺大大駭異,年近花甲的老蘇,竟穿着一長女人衣服,脫口驚問道:

「老蘇,你怎麼變成了女人了?」

「快快,我的胳膊腿快都斷了!」

聲音嬌嬌囀急促,天民斷知是馬太太,也有點奇怪:

「你不是馬太太嗎?」

「是啊。」

秋月簡直想哭,天民忙不迭鬆了她的綁才鬆了忽又問道:

「這房子是你贏到的?」

「是啊!Me,Me,Me!」

「你把房契還我,我放開你!」天民心想:欲還房屋此其時矣,但是秋月却呸了他一聲道:

「你趁人之危要挾我,好!」

淚水在眼角裡倘出來了。

黎天民洋洋得意,高聲又高聲,一聲又一聲道:

「你答應不答應?」

「.….…」秋月不答,忽然一眼瞥見馬正剛,大喜過望,正剛以他竪强的胳膊扭住那沉緬酒賭身虛的天民,正如鷹抓雛雞似容易。

秋月哭訴了:

「他調戯我!」

「調戯?」那還了得,馬先生發了牛勁,把天民的腦袋當作早年在校打藍球似擲,天民極口呼寃,馬

正剛怒指自己太太的衣服。

「你把她衣服撕成這樣還說什麽?」

秋月暗喑得意,這衣服是同芷芬打架時造成的,不由分說,馬工程師卽以其人之道還治其人之身,把個黎天民結結實實的綑了起來,由於三角幾何數字正確,一點動彈不得。

再加上一方手絹,天民立刻成了啞巴。

夫婦二人立刻起了爭辯,走到客廳,馬工程師看看他太太的那種狠狽樣子,喟然感嘆:

「把性命去拼那所房子,倒不如把房契還了人家,那小子不是答應給你四萬元錢的嗎?」

「誰希罕四萬塊錢?我就要定了這所房子,這房子不是你給我的,你別管」!

一扭身馬太太絕塵而去。

留下馬工程師,想了一想,還是追上去,反感彌深,指斥馬太太:

「我不管你,可是你糊塗,我不能跟你一様胡塗

,這麽一所房子,誰肯隨隨便便的放手?官司有的鬧下去呢?你不怕麻煩,我怕麻煩,自從你一開始睹,我就倒足了霉!」

「你倒什麽霉?」

秋月翻起一眼問。

「我永遠就沒法找到你了!」

馬工程師凝視對方。

「你天天蓋房子蓋房子,幾時才能自己有這麽一

所洋房,我贏到了一所,你算是倒霉?」

馬工程師還是結結巴巴的說着,可是馬太太對此毫無興趣,跥脚道:

「不要再說了,我聽够了。」說完就往樓上走。

馬工程師在後面喊道:

「你快像愛神了,還不囘家換件衣服去」?

「這就是我的家,我早把衣服拿來了。」

馬正剛一愕趕上幾步:

「爲贏了這一所房子,你眞要跟我分居嗎?」

張秋月不理,嘴裡咕濃:

「在這裡,連跟你吵架的興趣都沒有!」

秋月上了樓,馬工程師忽忽若失,楊芷芬往醫院看天民不見,恰巧囘來,見馬畧覺慚,雙方招呼了,芷芬這才訕訕然道:

「眞是報應循環,你的太太失踪,我那荒唐丈夫也失踪了,你是來找你太太的罷?」

「起先是的。後來不是了,她對我沒了興趣,我對她也沒有興趣了。」

芷芬忽然想起了什麼似拉了正剛進入客廳。

「馬先生,剛才我跟你太太開了個不大不小的玩笑,我猜她準會急了,眞對不起你!」

「我們夫婦,可以說心不連肉,肉不連心,沒有什麽對不起我,說實在的,我對不起你倒是眞的,我呌秋月把房契還你,她却不肯,而且跟我鬧翻了,因爲這房子,鬧得我們夫妻兩個簡直活不下去。」

芷芬走向後櫃把秘門開了:

「眞太抱歉,這房子是先父遺留下來的,遺囑上寫明,不許後代賣出去。」

她引馬正剛走入了地窖。

「這還是我最近去了一次歐洲,我母親吿訴我的。」

走入地窖,馬正剛想起什麽,趦趄不前。但芷芬却滔滔不絕地講述下去:

「我家的遺產,就藏在那裡面,是我父母想做救濟貧苦兒童的基金,後來戰事發生,我父母却逃到海外去」。

漸走漸近秘庫,馬正剛唯唯答話。她還說下去:

「不幸戰後我跟這敗家子結了婚!」

話是淸淸明明的潜入了被綁着的天民耳中,却聽芷芬繼績的講下去道:

「他敗光了自己的家產,他接着又想敗我的家

產!」

馬正剛竭力避免芷芬看到天民,拉她背向着他,芷芬一無所覺,繼績說那歐洲囘來後第一次同人家談肺腑之言:

「他狂嫖濫賭無所不爲,我已經忍無可忍,這次囘來家裡,鬧得天翻地覆,厨子老媽汽車,都不知道弄到那兒去了,他就跟走馬燈一樣,忽來忽囘,我都沒法跟他說話,我剛到醫院去找他,又不知他逃上那兒去了」。

她漸漸偎近正剛,同至一處,芷芬移去障礙物,露出了保險箱,馬正剛這才懂得,芷芬愛上自己了,要不然,在一個陌生人之前,怎肯把這末大的秘密吿訴人。

芷芬指指這箱,又把東西堆囘去道:

「這裡就存着很多値錢的東西,我的那個荒唐鬼是不知道的,要呌他知道就壞了。」

芷芬感懷身世,傷感起來,馬正剛輕輕扶住她,又私窺天民一眼道:

「對了,讓他知道就好了」。

挽着她被免她注意天民,緩緩出了地窖,芷芬淚不能禁,正剛毅然道:

「你不要哭,不管怎樣,我一定要把那張房地契還你,不要難過,走罷」。

又囘到客廳時,芷芬要上樓去洗臉,可是正剛百般阻止,一定要立刻請她吃飯,芷芬一縷情絲,早附于這朝氣氣勃勃英俊忠實的男人了,不假思索的答應了他。

其實,馬正剛怕的是樓上有個張秋月,他心裡也正想:

像這樣一個純潔可愛的人却偏碰到了這末一位荒唐丈夫,而且己却又娶了位荒唐太太,天云予人命運何舛?他想:

「要是芷芬嫁了我?……」

想到這裡,臉下就熱辣辣的。

兩人在海灘看海水與礁石冲激起雪似浪花,每一陣潮至,兩人心裡也泛起一陣潮,無言相對僅一笑,愛神把箭射向二人的心,連綴一起。

張秋月在樓上,刻意化裝了約莫一小時,得意地離開洋房,去找龍五妹,「賭能興家」,她想再接再厲。

龍五妹家闃無一人,所剩的,祇是蘇樂七一個,正在大喝的,一時她感到奇怪,蘇樂七先自介紹身份,說他自己是個有錢人了。

他說:「我有錢了,我眞的快財發了」。

他眞的發財了,「就在那邊………」他偷偷吿訴馬太太,他知道了地窟裡的秘密,就是那些珠寳,兩人偷偷入內,把它倫了去,却正在他偷盜時,還有一個睜着眼的黎天民,依舊被綁在栓子上,不能動彈,他眼看着蘇樂七把東西都拿了去,同來的却是馬太太。

馬工程師雖然平時懂得精打細算,可再也料不到有這麽一件事情發生,他正悠閒跟楊芷芬散步海灘,經過一塲討論談話,双方都覺得,他是個理想丈夫,她才是理想的妻子。

最後楊芷芬忍不住吿訴了馬正剛。

「你的太太還讓我關在地窖裡!」

工程師才吐了實情:「關在地窖中的是你的先生,而非我太太了。」

「哦……?」楊芷芬這才連帶想起了錢,貴重的首飾,馬工程師把天民放了,天民却奔到蘇樂七那裡去,以楊芷芬丈夫身份把那些首節拿了去。

蘇樂七與馬太太秋月弄成一塲空,正這時,馬工程師與芷芬也趕到查那珠寳。

警探都來,在盡力搜査中,得到了那渾蛋黎天民的秘密所在,終於被捕。

連帶發生的案件,有龍五妹私設賭窖,蘇樂七張秋月盜竊,黎天民捲逃,一個個都被押入犯人籠去。

經過法律的攷驗,在芷芬而馬正剛離開那鐵柵,帶囘那批珠寶後,都生了同一感覺,感覺兩人已不可

分離。

兩架車子並時向前行,一男一女相對笑着,方才是陰雲天氣,可是現在却雲散霧退,而且正屬上午,那金光似太陽,照得那對從迂迴曲折的路上,相識結合的男女眼底,大洋樓還是矗立着,但已不再悶沉沉的,而披上了日光,有了生氣,那裡面正奏出悅耳的音樂,芷芬的歌聲。

——完——

賭與酒

●電影小說●

微曙天,朝墩正白密厚的雲層中掙扎出來,巍然矗立的大洋樓中,龍城俱樂部裡,拾幾個男人女人分據兩室,室內不同性別的人,幹着同一類的事——賭博。

尼古丁、酒精,酸得帶點醋味的蘋果,汗臭、强

烈的香水味、嘩呌聲、嘆息聲、呵欠聲、打鼾聲,凡是正常的人,一到這室中,就會覺得官能上百不如意,可是像霧裡夢裡的張秋月,依然努力睜着滿佈血絲的眼睛,日以繼夜的去碰着「賭運」之大門。雖竭全神貫注在那一叠紙牌上,好像已消失了她所有的本能,默默地。手氣太劣,又是人家勝了,又是一聲長嘆,她已疲倦得搖搖欲墮,可是還勉力跟眼皮作戰,支撑着不讓它閤下。

張秋月也就是馬太太,工程師馬志剛的太太,馬先生可眞忙,爲着藍圖白綫忙,太太可又太閒,一天到晚祇能找些梭哈,十三張玩,小則遣興,大了就不啻玩命,這一夜,馬太太說什麽也拿不到好牌,節節敗退,她不敢想像這結果,快將傾家蕩產了,那裡敢睡?滿想贏一副滿貫的,不料又讓人家推出了,她連連跥脚道:

「該死,該死,怎麽手氣這麽不好?」

話沒完,又是一個懶腰加上呵欠。

「馬太太,你精神已經支持不住了,還想撈本,怕辦不到了。」

「道友」到此才進忠吿。

「眞有點睏了。」

馬太太已如霸王到了烏江。

善看氣色的俱樂部女主人——龍五妹,一聽說馬太太睏了,很捨不得這大戶就此結朿献金運動一聲「來人」,紅中與白板兩個丫頭就過來了,佇立聽命。

「快給馬太太打氣,她咽了。」

兩個丫環忙着避倦丸、凍手巾、冰水、正殷勤間,隔室男人們的一桌忽然裏着要避倦丸,紅中白板對這個聲音很熟悉,這位黎天民先生,今夜已吃了七顆丸藥。

中年的黎天民自恨已非元緖當年,精神不濟,牌風慘劣雖然吃藥丸,仍不奏效,終于輸完了房契、地券,一切都讓大胖子郭邁給拿了去,天民病似的用冷水洗了一把臉,又急忙走到賭桌邊,大聲喊着:

「我有精神了,來,來,借二千來。」

「沒有錢,只有精神不必來,囘家拿錢去。」

「我那張地契値二三十萬呢。」黎大民滿臉氣得通紅:

「你已經作價四萬輸給我了,還提什麽?」

「一個錢也不借?」

「至親好友,賭不借債。」

天民只好頹喪的走開,走到一旁取火點烟,無意中朝上一看,牆璧一幅掛的汽車公司日曆給了他一個靈感,他連忙奔下樓去,在汽車裡拿了汽車牌照和鑰匙,又連忙奔上樓來,不管後面跟了個口瞪目呆,管自焦急的司機周以達。

他走囘房間,把鑰匙牌照往桌面一丟: 「我的一九五二年「開德拉」,折價三千元誰借?」

周以達攔阻不及,站在一旁發着抖。

「天民兄,」郭邁說,「還跟這房契一樣决不反悔?」

「當然。」

兩相情願之下,天民緊張的注視着牌在郭邁手中一張張的發出來,他興奮的抓起了牌,心裡正在感到有點安慰,却聽到郭邁哈哈大笑的站起來,一攤牌,旁的人立時一陣嘩然和喧笑。

天民一對比,馬上塔然坐下,彷彿身上少了幾根骨頭,支撑不住似的。周以達睜大了眼睛,望着郭邁笑嘻嘻的把桌上房契、汽車牌照和鑰匙、金錶、戒指、現鈔等都在嘩呌聲中抓了去。

「天不早了」,郭邁說,「大家散會休息去。今晚八點鐘接着幹,想撈本的請早來。」

黎天民傾了所有,換來的是疲乏恐懼,他雖然是富商之子,可是大部份產業,都不在此地,而且好酒貪杯,家產漸漸賭盡,目前花園洋房一切,都是他太太楊芷芬的,楊芷芬是華僑富商的女兒,這時正在海外省親,黎天民却在一夜之間把所有的都輸掉了,他担心着太太囘來,一口又一口的用酒麻醉自己,可是得勝了的郭邁却喜氣洋洋的到鄰室參加娘子軍賭博了,天民氣得牙癢癢地,可也沒辦法,陡然男女嘩呌之聲雷似轟起,天民走至隔室,才知郭邁已把得于他的,片刻間送與張秋月,不但撈囘了本,而且還有盈餘,天民浩歎一聲,垂頭喪氣的囘到已經不屬于他的家中,倒頭便睡,可是還沒睡到多少時候,已有人來搥門了,贏到他那房契的張秋月,已托了地皮掮客蘇樂七來趕他搬家,新屋主已急于要搬進這裡來了,黎天民長嘆不已,戚然離去。

張秋月就更可笑哩!她居然累得連路也不會跑了,她是給司機申萬興、蘇樂七、龍五妹一班人抬囘家裡去的,倒把女傭阿秀嚇得面無人色,以爲申萬興駕車闖禍,把個活生生出走了兩天兩夜的太太變了個屍首囘來。

蘇樂七就給她解釋:太太是打牌打累了,祇要睡够了就沒事。不過呢,累死了也是値得的,因爲倒底贏來了一所漂亮的花園洋房。

等蘇樂七他們走了得,阿秀就催申萬興去打電話,給正剛,她說老爺因爲太太兩天不囘來,把她急壊了。

「孫子王八蛋不想早點囘來,太太不下樓嗎!」

申萬興悻悻的說着,一面拿起話筒,撥了號碼,等那邊有人來聽時,他怕自己說不淸楚,把話筒交給阿秀。

阿秀一聽見馬正剛的聲音,她就慌忙報吿:

「老爺,老爺,太太已經囘來了。」

「什麼?太太囘來了,呌她跟我說話。」對方急切的說。

「她不能說話呀,老爺!」

「她在什麼地方?」

「她在床上呀,老爺!」

「她怎麽囘來的?」

「好多人抬太太回來的。」

正剛心裡就像凝了冰。他凄然的掛上電話,嘆了一口長氣。

好心的同事們都圍着他問長問短,聽說他的太太是給抬囘去的,其中一個就說:

「怕是車子出了事吧?」

正剛眼圈一紅:「那還用說,抬囘來的已經不能說話啦!」

丢下手中公事,正剛和一個同事子丘匆匆趕囘家去。阿秀開了門,一言不發,直奔秋月臥室,看見秋月眞的挺屍一樣的橫在床上,他不禁撲上前去。

「秋月,秋月!」他悽厲的喊着:「親愛的!你死得好慘呀!」

跟在後面的子丘和阿秀,一個是默然的脫去帽子,立正站着;一個是愕然。

「老爺別哭呀!」阿秀上前去拉也,想跟他說個明白。

「呀!」床上的「死屍」忽然倏的站起來,揉着眼睛。

「親……咦!」正剛的嘴吧張成一個大圓洞。

「讓我好好睡一會兒成不成?」「死屍」說話了。而且不耐煩的推開了正剛。

子丘牙齒發戰的抱住了阿秀。

「死屍」說完了話,又倒頭睡去。

正剛大感意外,斥問阿秀,才知道這位寳貝太太祇是給賭累壞了,他氣得罵了她一囘,開了床頭的收音機,那裡面正好播出擲碗碎碟似的雄亮的交響樂曲。

郭邁與許多客人這時又到了龍家,奇怪的是秋月不來,還是小事,怎沒會連黎天民這大輸家也不想再翻本了。

可憐荒唐的黎天民這時正被驅出大洋房,住在旅

舘中,做他那淸秋好夢。

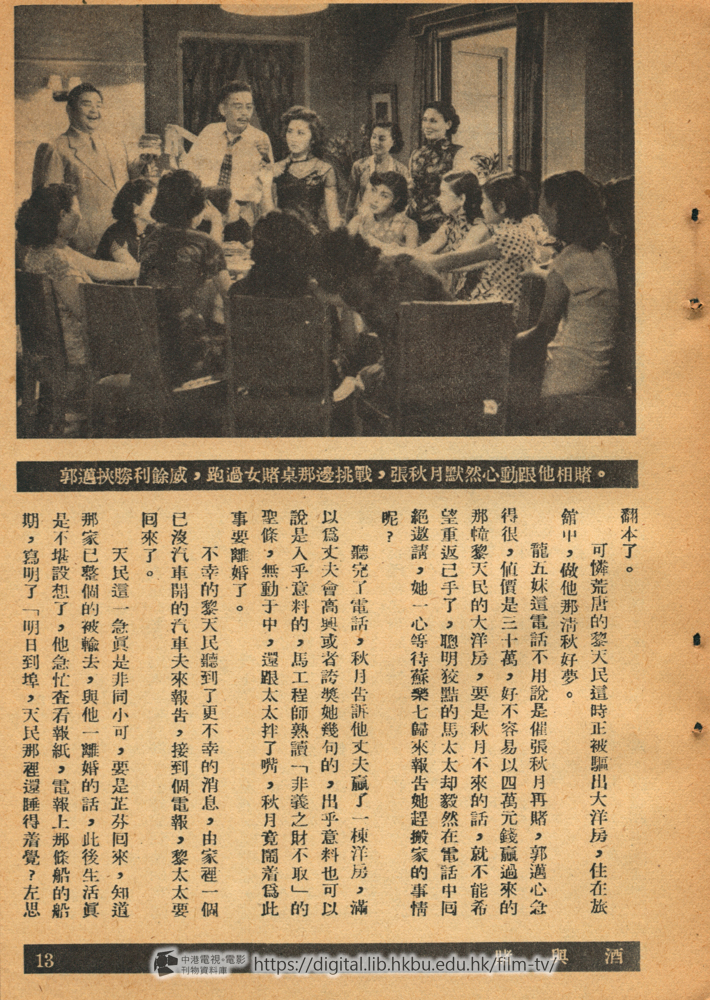

龍五妹這電話不用說是催張秋月再賭,郭邁心急得很,値價是三十萬,好不容易以四萬元錢贏過來的那憧黎天民的大洋房,要是秋月不來的話,就不能希望重返己手了,聰明狡黠的馬太太却毅然在電話中囘絕遨請,她一心等待蘇樂七歸來報吿她趕搬家的事情呢?

聽完了電話,秋月吿訴他丈夫贏了一棟洋房,滿以爲丈夫會高興或者誇獎她幾句的,出乎意料也可以說是入乎意料的,馬工程師熟讀「非義之財不取」的聖條,無動于中,還跟太太拌了嘴,秋月竟鬧着爲此事要離婚了。

不幸的黎天民聽到了更不幸的消息,由家裡一個已沒汽車開的汽車夫來報吿,接到個電報,黎太太要囘來了。

天民這一急眞是非同小可,要是芷芬囘來,知道那家已整個的被輸去,與他一離婚的話,此後生活眞是不堪設想了,他急忙査看報紙,電報上那條船的船期,寫明了「明日到埠,天民那裡還睡得着覺?左思右想一宵,挨到第二天船到時間,趕奔到碼頭去接,他想先見面用話誆過太太再說,不料到達碼頭,這船跑得高興,趕快了一小時,天民面無人色,又不敢囘洋樓,急得像熱鍋上螞蟻,左右不是,沒了個主意。

其實這時候他的太太楊芷芬,已經囘到她的花園別墅的家裡。她看見飯廳裡餐桌上酒杯狼籍,正想自己那個賭鬼丈夫怎麼一下子大吃大喝!

她笑了一下,放下了手中的皮箱子,關了燈,摸黑走到酒櫃前,用手把那兒的一個喑鈕一按,酒櫃顯出了一扇暗門,她跨進去;下面是一道暗梯,走下暗梯是藏酒的酒庫。穿過酒庫,她又按了一個地方的電鈕,又是一道暗門露出來,她走進去,原來裡面是一個甚爲機密的秘庫。她關好門,小心翼翼的移開堆放一隅的什物,牆上安放着一個保險箱機關,她撥動那上面的號碼,保險箱開了,裡面滿滿的盡是黃金美鈔,珠寶玉石,活像是一座發光的美麗的小山呵!

用手撥了撥,她微笑了。這是一個安心的滿意的微笑,就像一個多疑的丈夫明白他的妻子的堅貞的心情一樣。

關上保險箱,把一切東西照原樣放好,她這才照原路走出飯廳,提了皮箱子上樓。說也好笑,當她往酒櫃的暗門走出來,剛好是蘇樂七和小丁頓好了張秋月,一跌一衝的走出門去的時候。

芷芬上得樓來,一面走進起居室一面喊:

「Darling!我囘來了!」

但起居室那裡有人呢?她放下箱子,朝天民臥室看看,室門是開着的。

「你睡了嗎」?她又喊了一聲。

囘到樓上,一開燈見被窩裡有人,蒙住了頭睡,她想,該是天民已經睡了,想去拉開被,人剛到那附近,一陣酒味就撲鼻而至酒腥難聞,芷芬嘆息,「這男人太荒唐了」,自己不再睡在自己房裡,走到另一間去睡,可憐的黎天民,這時還在馬路上不敢進入自己家,跟那報訊的退職車夫向樓窗上張望,却見到了個熟悉的影子,太太已斷定囘來了她正換上睡衣,那一切都是他熟悉的,雖然是個影子。

黎天民想來想去有點怕,他非得壯胆進去不可,爬牆而入,見地下放着個箱子,心就狂跳,旣上樓,見床上有人蒙被大睡,不敢呌醒她,終以爲是太太了,桌上有酒,他羞愧忿急,想到「一醉萬事休」,就舉杯痛飮,吃得昏昏大醉。

人人都已經進了夢鄕,忠厚謹愿的馬工程師正剛,那裡還睡得着?太太一去,又是一天一晚不歸,午夜夢醒,枕角冷落,硬硬頭皮起床,先到龍五妹家,五妹吿訴他與蘇樂七看房子去了,問明地址而去,正巧樂七搖搖擺擺過來,馬正剛一見怒不可遏,一把抓住就問道:

「我太太什麼地方去了?」

「她喝醉了,睡在那新洋樓的新臥室裡了。」

蘇樂七假意打了個咳嗽。

馬正剛抓得他更緊,要他陪去,並加警吿道:

「你得負責送我進去!」

蘇樂七不敢不答應,到洋樓窗邊,馬正剛把蘇樂七當作一架梯子,化了許多氣力,終算爬了進去。蘇樂七溜之唯恐不速。他小心摸索,經過穿室,進入樓梯再到那一間起居室內,見床上有個蒙頭大睡的女人,恨極,他想「該死不該死」?又賭成這樣。

畢竟是懼怕太太幾分,不敢驚動,就坐在床邊,一路奔走緊張,目前神經才鬆弛下來,不用說,也就昏昏睡去了。

天有明的時候,酒有醒的時候,當麗日鎖入臥室,張秋月醒囘來了,滿臉得意神氣,想再睡,忽然聽得耳邊有了酣美的鼾聲,奇怪起來,以爲蘇樂七的呢?循着聲音看過去,不看還罷,一看幾乎驚呌,她駭怕極了,穿起衣服去找蘇樂七問個究竟,臨走碰倒了一個杯子,黎天民醒過來聽到脚步聲,以爲芷芬恨自己所以走了,急忙趕下樓去,這脚步聲又把芷芬給吵醒了,又聽砰然關門的聲音,她心下納罕,但見地下躺着一個人,心想:

「他幾時搬過這房裡來睡的?」

輕舒玉腿,踢他幾下道:

「Good Morning Darling!」

被踢的人全無知覺,芷芬想起昨夜聞到的酒味,搖搖頭自言自語道:

「You drink too much!」

她出去作早操,囘來時順便唱個歌,歌聲把馬正剛鬧醒了,他想:

「秋月精神眞不錯,昨天還喝得爛醉似泥,一早就起來了。」

可是當她囘到房中,四個眼睛都射出了驚異之色。

「How dare you!」

「咦!」

那邊的楊芷芬氣得唇白臉靑,這裡的馬正剛也呆住了,他想誰變的魔術,太太變了個不相識的洋化女人?

「你是什麽東西,居然敢跑進我的房間里來,這還了得?」

楊芷芬說完,又急忙披上了睡衣,奔到門口,把門開了:

「還不快給我滾出去!」

「對不起。」

馬正剛唬偏了胆,倉惶外去,將走到外邊,楊芷芬又關上門道:

「你不能走!」

「我是上了人家的當,走錯了地方。」

芷芬却不理他,高呌着

「老五,劉媽,來人哪!」

「我,我………我是我太太跑到這裡來,我來找她的,沒想到走錯了房間。」

楊芷芬怒氣不息,繼續取電話撥號碼,轉頭說話:

「你滿口胡說八道,抓你警察局去。」

「你聽我說,我的太太沒有得到我的同意搬進這兒來住,我是追他來的。」

楊芷芬聽了感詫異,她懷疑天民,立卽放下電話道:

「你說什麽?你太太搬到這兒來住?」

「是呀!」正剛獃獃的。

「荒唐!」楊芷芬奔向隔室去,四下裡儘找人,可是一無所獲,又囘身問那心目中的「嫌疑犯」道:

「你姓什麼?」

「我呌馬正剛,我的太太呌張秋月!」

「你太太跟我先生究竟有什麽關係?」

「我攪不淸楚,反正據說這幢房子已是我太太的

了。」

「這還了得?」

芷芬急跳起來,她木然看馬正剛,馬正剛急于離

開這危險地帶,他苦笑着央求道:

「請你千萬不能說我昨天住在你這個房間裡!」

這話正傳入黎天民的耳朵裡,他沒離開屋子,剛才芷芬所聽到的那砰然巨響,就是天民追張秋月摔了個發昏章第十七的聲音,這時才悠悠醒來一見此情此景,炉火中燒,他忍着腰疼足疼,拐着一步步的上樓,楊芷芬那知自己丈夫還在屋中,氣得要死,把門關上,天民想想更妒了一推開房門,芷芬在鏡中看見天民,無名火升三千丈,沒等他開口就罵:

「你好啊!你還沒有死?」

「沒有死!我一大淸早就看見你,看見你從這屋裡走出來,送一個男人囘去。」

黎天民醋性發作,眼如銅鈴。

「哈哈,我還沒罵你,你倒先找我的毛病,不錯,你有沒有把這房子白白的送給一個女人?」

說完又拉開抽屉,指着抽屉說:

「這,這裡的房契那兒去了?」

「房,房……契,你沒有交給我啊?」

天民急不用個謊話來,一頓干淨。芷芬指指抽屉放大聲浪道:

「放在這兒的。」

「沒有看見,我問你,剛剛走出去的那男人是誰

?」

天民還在死一勁兒的吃醋。

「你說實話!我不怪你,也別岔開去,你要敢把房子偷偷賣了出去,或是送給了旁的女人,你當心!」

黎天民作賊心虧,訕訕地答道:

「我知道這房子是你父親的遺產,我怎麽會把房子賣了呢?祇因為這房子不大好,你不在這兒,我一個在家常常見沙發椅子會走,門自動的會開,我怕這房子有點鬧鬼的様子。」

黎天民眞的說「鬼話」了,他指向一扇門,剛要說話,不料門却無人自開,天民唬得肌膚盡慄,毛管悚然,縮作一團道:

「誰?」

門開無人,但有問必答,就是那退職的車夫,天民這才放了心,立刻指着他向芷芬道:

「你問問,這房子鬧鬼不鬧?」

車夫很僵窘的看天民一眼,芷芬明白了一大半,她還沒開口,見車夫向天民耳邊說了許多話,天民的臉色,由白轉靑,移噎半天,匆匆而去。

芷芬恨不能砍了他,吐一口睡沬道:

「你們才是眞的鬧鬼!」

可是天民心裡祇惦念車夫的話,「蘇樂七已經來了在樓梯上呌罵,要趕搬家。」天民以俘虜身份,苦着臉求道:

「别大聲好不好,我太太囘來了。

蘇樂七的聲音相反地更提得高了:

「你媽囘來,也得搬出去。」

樓上的楊芷芬聽得樓下人聲嘈雜,一見那陌生人蘇樂七問天民:

「什麽事」

「沒有什麼,沒有什麼!」

天民急把她勸上樓去,同時又把蘇樂七推進客廳隨手關門!

「要不要打官司?快說!」他這囘呌得更高聲了,車夫救主心切,脫下自己身上那件衫,一矇就矇住了他的頭,兩人把蘇樂七按們在沙發上,又把他關入酒窖,心才一鬆。

樓上的脚步聲沉重地,天民心一急,僞裝腿生了病,由車夫上樓報吿芷芬,楊畢竟也感夫妻情深,急打電話,召來了醫生。天民借此機會,避免了一切答話,入了醫院,

芷芬對天民的行動終覺可疑,她担心自己那一份積蓄,到地窖中去査看,機關開處,財寳無恙,這才安心,誰知有條灼灼而視的狼,正在暗中,看得淸淸楚楚,看完一切秘密,這才用力哼,嘴然雖然有物堵着,這寂靜的地窖中畢竟也生了效果,芷芬聽到這怪聲,先是一駭,繼又大疑,跟着哼哼之聲過去看,見一個陌生人正被綁了個結結實實的,把他口中障礙物除去之後,喝問是誰?

蘇樂七盰出長長的一口氣道:

「我是好人,太太你救救我。」

蘇樂七一臉哀苦神情,芷芬心裡感到十分奇怪,離家數月,怎麽這個家竟變成了魔術家的訓練所?

「誰把你綁在這裡的?」

「黎天民這王八蛋,跟他車夫把我綁在這裡。」

芷芬覺得更奇了,她放了他,但一連串的問號?問了起來。

蘇樂七把一切的情形都吿訴了芷芬,芷芬把牙都磨碎了,一邊同蘇出地窟,轉入客廳,蘇樂七道了救命之恩,正得離去,却聽見秋月的淸脆聲音道:

「老蘇!」

「你來找誰?」楊芷芬看到這麽濃粧艷抹的女人心裡就有氣。

張秋月指一指客廳週圍道:

「這是我的家,我還找誰?」

「你的家?」

芷芬更怒了,指了門道:

「Get out!」

張秋月當然也怒了,腮幫兒比印度眼鏡蛇還鼓得大,手指幾乎指上芷芬鼻子:

「少放洋屁!滾出去!」

「你給我滾!」

張秋月拿起花瓶擲她,芷芬趕上了,兩人扭作一堆,沙發,椅上的花瓶,叮叮擋擋響成一片,混戰結果,不用說是兩敗俱傷,但芷芬佔了上風,一陣悶打,秋月暈了,她代替了蘇樂七被綑在地窖中。

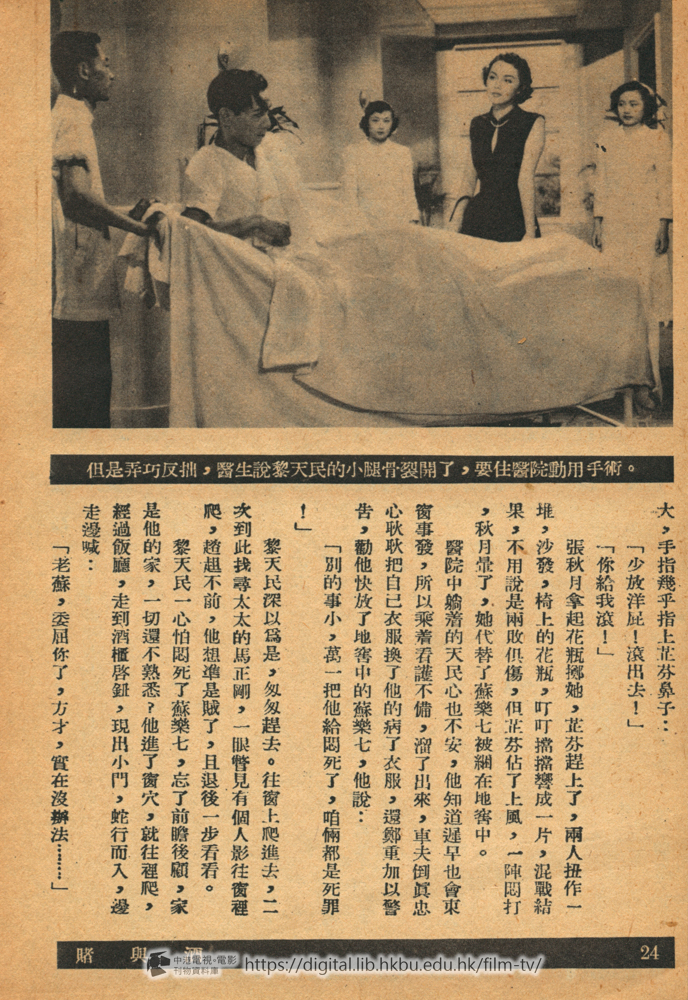

醫院中躺着的天民心也不安,他知道遲早也會東窗事發,所以乘着看護不備,溜了出來,車夫倒眞忠心耿耿把自己衣服換了他的病了衣服,還鄭重加以警吿,勸他快放了地窖中的蘇樂七,他說:

「別的事小,萬一把他給悶死了,咱倆都是死罪!」

黎天民深以爲是,匆匆趕去。往窗上爬進去,二

次到此找尋太太的馬正剛,一眼瞥見有個人影往窗裡爬,趦趄不前,他想準是賊了,且退後一步看看。

黎天民一心怕悶死了蘇樂七,忘了前瞻後顧,家是他的家,一切還不熟悉?他進了窗穴,就往裡爬,經過飯廳,走到酒櫃啓鈕,現出小門,蛇行而入,邊走邊喊:

「老蘇,委屈你了,方才,實在沒辦法……」

漸漸走近,却不覺大大駭異,年近花甲的老蘇,竟穿着一長女人衣服,脫口驚問道:

「老蘇,你怎麼變成了女人了?」

「快快,我的胳膊腿快都斷了!」

聲音嬌嬌囀急促,天民斷知是馬太太,也有點奇怪:

「你不是馬太太嗎?」

「是啊。」

秋月簡直想哭,天民忙不迭鬆了她的綁才鬆了忽又問道:

「這房子是你贏到的?」

「是啊!Me,Me,Me!」

「你把房契還我,我放開你!」天民心想:欲還房屋此其時矣,但是秋月却呸了他一聲道:

「你趁人之危要挾我,好!」

淚水在眼角裡倘出來了。

黎天民洋洋得意,高聲又高聲,一聲又一聲道:

「你答應不答應?」

「.….…」秋月不答,忽然一眼瞥見馬正剛,大喜過望,正剛以他竪强的胳膊扭住那沉緬酒賭身虛的天民,正如鷹抓雛雞似容易。

秋月哭訴了:

「他調戯我!」

「調戯?」那還了得,馬先生發了牛勁,把天民的腦袋當作早年在校打藍球似擲,天民極口呼寃,馬

正剛怒指自己太太的衣服。

「你把她衣服撕成這樣還說什麽?」

秋月暗喑得意,這衣服是同芷芬打架時造成的,不由分說,馬工程師卽以其人之道還治其人之身,把個黎天民結結實實的綑了起來,由於三角幾何數字正確,一點動彈不得。

再加上一方手絹,天民立刻成了啞巴。

夫婦二人立刻起了爭辯,走到客廳,馬工程師看看他太太的那種狠狽樣子,喟然感嘆:

「把性命去拼那所房子,倒不如把房契還了人家,那小子不是答應給你四萬元錢的嗎?」

「誰希罕四萬塊錢?我就要定了這所房子,這房子不是你給我的,你別管」!

一扭身馬太太絕塵而去。

留下馬工程師,想了一想,還是追上去,反感彌深,指斥馬太太:

「我不管你,可是你糊塗,我不能跟你一様胡塗

,這麽一所房子,誰肯隨隨便便的放手?官司有的鬧下去呢?你不怕麻煩,我怕麻煩,自從你一開始睹,我就倒足了霉!」

「你倒什麽霉?」

秋月翻起一眼問。

「我永遠就沒法找到你了!」

馬工程師凝視對方。

「你天天蓋房子蓋房子,幾時才能自己有這麽一

所洋房,我贏到了一所,你算是倒霉?」

馬工程師還是結結巴巴的說着,可是馬太太對此毫無興趣,跥脚道:

「不要再說了,我聽够了。」說完就往樓上走。

馬工程師在後面喊道:

「你快像愛神了,還不囘家換件衣服去」?

「這就是我的家,我早把衣服拿來了。」

馬正剛一愕趕上幾步:

「爲贏了這一所房子,你眞要跟我分居嗎?」

張秋月不理,嘴裡咕濃:

「在這裡,連跟你吵架的興趣都沒有!」

秋月上了樓,馬工程師忽忽若失,楊芷芬往醫院看天民不見,恰巧囘來,見馬畧覺慚,雙方招呼了,芷芬這才訕訕然道:

「眞是報應循環,你的太太失踪,我那荒唐丈夫也失踪了,你是來找你太太的罷?」

「起先是的。後來不是了,她對我沒了興趣,我對她也沒有興趣了。」

芷芬忽然想起了什麼似拉了正剛進入客廳。

「馬先生,剛才我跟你太太開了個不大不小的玩笑,我猜她準會急了,眞對不起你!」

「我們夫婦,可以說心不連肉,肉不連心,沒有什麽對不起我,說實在的,我對不起你倒是眞的,我呌秋月把房契還你,她却不肯,而且跟我鬧翻了,因爲這房子,鬧得我們夫妻兩個簡直活不下去。」

芷芬走向後櫃把秘門開了:

「眞太抱歉,這房子是先父遺留下來的,遺囑上寫明,不許後代賣出去。」

她引馬正剛走入了地窖。

「這還是我最近去了一次歐洲,我母親吿訴我的。」

走入地窖,馬正剛想起什麽,趦趄不前。但芷芬却滔滔不絕地講述下去:

「我家的遺產,就藏在那裡面,是我父母想做救濟貧苦兒童的基金,後來戰事發生,我父母却逃到海外去」。

漸走漸近秘庫,馬正剛唯唯答話。她還說下去:

「不幸戰後我跟這敗家子結了婚!」

話是淸淸明明的潜入了被綁着的天民耳中,却聽芷芬繼績的講下去道:

「他敗光了自己的家產,他接着又想敗我的家

產!」

馬正剛竭力避免芷芬看到天民,拉她背向着他,芷芬一無所覺,繼績說那歐洲囘來後第一次同人家談肺腑之言:

「他狂嫖濫賭無所不爲,我已經忍無可忍,這次囘來家裡,鬧得天翻地覆,厨子老媽汽車,都不知道弄到那兒去了,他就跟走馬燈一樣,忽來忽囘,我都沒法跟他說話,我剛到醫院去找他,又不知他逃上那兒去了」。

她漸漸偎近正剛,同至一處,芷芬移去障礙物,露出了保險箱,馬正剛這才懂得,芷芬愛上自己了,要不然,在一個陌生人之前,怎肯把這末大的秘密吿訴人。

芷芬指指這箱,又把東西堆囘去道:

「這裡就存着很多値錢的東西,我的那個荒唐鬼是不知道的,要呌他知道就壞了。」

芷芬感懷身世,傷感起來,馬正剛輕輕扶住她,又私窺天民一眼道:

「對了,讓他知道就好了」。

挽着她被免她注意天民,緩緩出了地窖,芷芬淚不能禁,正剛毅然道:

「你不要哭,不管怎樣,我一定要把那張房地契還你,不要難過,走罷」。

又囘到客廳時,芷芬要上樓去洗臉,可是正剛百般阻止,一定要立刻請她吃飯,芷芬一縷情絲,早附于這朝氣氣勃勃英俊忠實的男人了,不假思索的答應了他。

其實,馬正剛怕的是樓上有個張秋月,他心裡也正想:

像這樣一個純潔可愛的人却偏碰到了這末一位荒唐丈夫,而且己却又娶了位荒唐太太,天云予人命運何舛?他想:

「要是芷芬嫁了我?……」

想到這裡,臉下就熱辣辣的。

兩人在海灘看海水與礁石冲激起雪似浪花,每一陣潮至,兩人心裡也泛起一陣潮,無言相對僅一笑,愛神把箭射向二人的心,連綴一起。

張秋月在樓上,刻意化裝了約莫一小時,得意地離開洋房,去找龍五妹,「賭能興家」,她想再接再厲。

龍五妹家闃無一人,所剩的,祇是蘇樂七一個,正在大喝的,一時她感到奇怪,蘇樂七先自介紹身份,說他自己是個有錢人了。

他說:「我有錢了,我眞的快財發了」。

他眞的發財了,「就在那邊………」他偷偷吿訴馬太太,他知道了地窟裡的秘密,就是那些珠寳,兩人偷偷入內,把它倫了去,却正在他偷盜時,還有一個睜着眼的黎天民,依舊被綁在栓子上,不能動彈,他眼看着蘇樂七把東西都拿了去,同來的却是馬太太。

馬工程師雖然平時懂得精打細算,可再也料不到有這麽一件事情發生,他正悠閒跟楊芷芬散步海灘,經過一塲討論談話,双方都覺得,他是個理想丈夫,她才是理想的妻子。

最後楊芷芬忍不住吿訴了馬正剛。

「你的太太還讓我關在地窖裡!」

工程師才吐了實情:「關在地窖中的是你的先生,而非我太太了。」

「哦……?」楊芷芬這才連帶想起了錢,貴重的首飾,馬工程師把天民放了,天民却奔到蘇樂七那裡去,以楊芷芬丈夫身份把那些首節拿了去。

蘇樂七與馬太太秋月弄成一塲空,正這時,馬工程師與芷芬也趕到查那珠寳。

警探都來,在盡力搜査中,得到了那渾蛋黎天民的秘密所在,終於被捕。

連帶發生的案件,有龍五妹私設賭窖,蘇樂七張秋月盜竊,黎天民捲逃,一個個都被押入犯人籠去。

經過法律的攷驗,在芷芬而馬正剛離開那鐵柵,帶囘那批珠寶後,都生了同一感覺,感覺兩人已不可

分離。

兩架車子並時向前行,一男一女相對笑着,方才是陰雲天氣,可是現在却雲散霧退,而且正屬上午,那金光似太陽,照得那對從迂迴曲折的路上,相識結合的男女眼底,大洋樓還是矗立着,但已不再悶沉沉的,而披上了日光,有了生氣,那裡面正奏出悅耳的音樂,芷芬的歌聲。

——完——