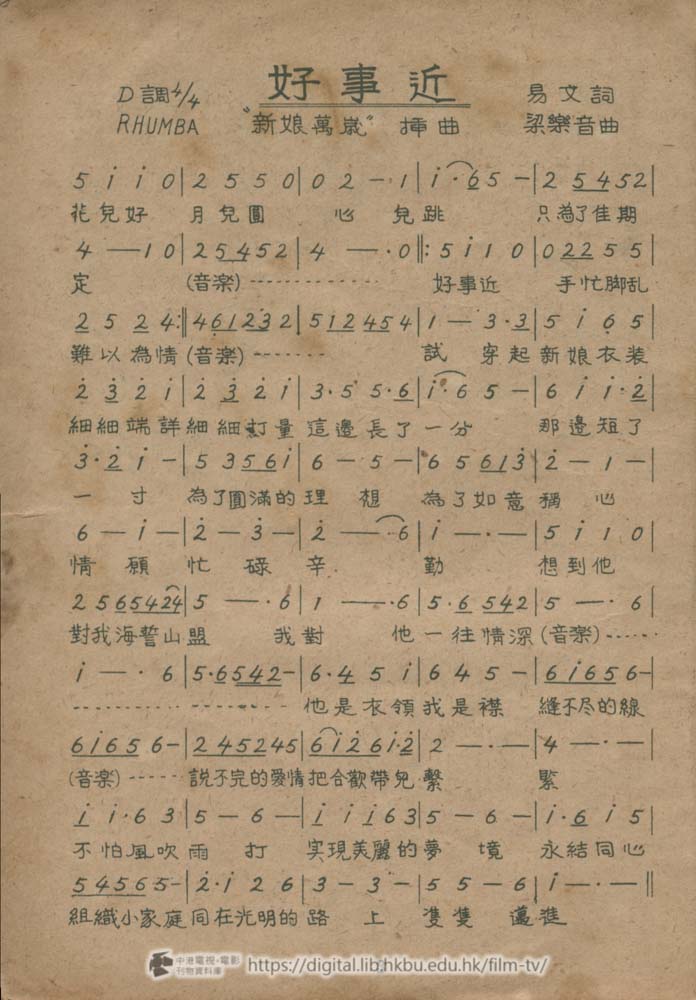

好事近

"新娘萬歲"挿曲

易文詞

梁樂音曲

花兒好 月兒圓 心兒跳 只為了佳期

定(音樂)⋯⋯ 好事近 手忙脚亂

難以為情(音樂)⋯⋯ 試穿起新娘衣裝

細細端詳細細打量這邊長了一分 那邊短了

一寸 為了圓滿的理想 為了如意稱心

情願忙碌辛勤 想到他

對我海誓山盟 我對他一往情深(音樂)⋯⋯

⋯⋯他是衣領我是襟縫不盡的線

(音樂)⋯⋯説不完的愛情把合歡帶兒繫緊

不怕風吹雨打 實現美麗的夢境 永結同心

組織小家庭同在光明的路上雙雙邁進

新娘萬歲

電影小說

華燈初上,青年鍾友生特別感到興奮,因爲他跟戀人李文霞快要結婚了。從黃昏開始,他便陪着她的戀人走遍了香港的熱鬧市區,挽着臂,露着輕快的笑容,看看這樣,看看那樣, 在爲着他倆婚事和今後小家庭的打算。最後還在一家電影院看了一場電影,散場出來,時間已經不早了。

他倆愉快情緖,顯然不曾減低,走出電影院,友生伴送着她囘去,又慢慢踱往中等住宅區的一條靜僻的街道上,一路情話喁喁,情深似海,眞叫人有點「只羨鴛黨不羡仙」了。

二人邊行邊說的折入一條街,這裏是住宅區,差不多是花園洋房。友生心裏存着甜密的幻想,得意洋洋的在想着婚後甜蜜溫暧的小家庭生活的情趣。這時正走近一家有洋台的花園洋房,那是都市惡覇閣羅王的住宅,這天正是他兒子閻大鵬的生日,大廳裏燈火輝煌,在舉行着舞會,樂聲悅耳,舞影翩翩,友生越想越高興,對文霞說,將來他做了經理,就不住那種小房間了,要買一幢大洋房,隨手指點閻家的住宅,問她這種式樣的好不好?又指手劃脚的說:

「⋯⋯樓上那一間頂大的就做我們的臥室,每天我下班囘來,你就在窗口等着,我就在這裏跟你招手⋯⋯不,那時係我坐汽車,嘟嘟嘟,喇叭一响,你就到窗口來,我就跨下汽車,提着公事皮包,走進去⋯⋯」說着他便真的往閻家大門走去。

文霞被他這番話迷住了,很快的也墮入幻想,說:

「我在窗上看到了,就奔下樓來接你⋯⋯我從裏面出來,」說到這裏一把把友生拉住,叫他等一等,護她先走進閻家犬門,然後囘身朝外走,裝作迎接友生的模樣。

於是二人若有其事似的闖進了閻家,相示而笑,擁抱在一起。

閻家屋內的舞會正進高潮,樂聲悠揚傳出,從窗窺望,十來對男女正在華麗的大廳裏跳着「薯仔舞」,如痴如狂。友生情不自禁,也和文霞在洋台上摹倣廳中人動作,額上放了一塊泥石,大跳其改良的「薯仔舞」。不料旋轉了幾個圏子,狂舞得太快了,額上的泥塊落下,二人仆跌在一起,不覺縱聲狂笑起來。

這樣一來,不曾驚動閻家的人,却驚動了閻家的一條狗,從暗處逡巡而出,走近他倆狂吠,先咬住友生褲管,後又迎面撲去,把友生嚇倒在地。霞驚呼着逃到洋台上,狗也跟着躍上來了,這時洋台的門又關着,進退兩難,急得要命,眞是樂極生悲,禍從天降。

文霞被迫得無可奈何,只好推開洋台的門走進去,立在通往大廳的走道裏躱避,慌慌張張的不敢出去。不料都市惡少閻大鵬正從裏邊走出,他和交際花林玲玲有了勾搭,這天是他生日,却遲遲不見林玲玲來到,正有點氣惱,一眼看見文霞的背影,誤認是林玲玲剛來,便怒聲說:

「玲玲,你知道今天是我生日,有舞會,還擺臭架子⋯⋯你看,現在幾點鐘啦?這時候才來!」

文霞聞聲回頭一看,見是一個似曾相識的男人,而大鵬也看淸她不是玲玲,知道弄錯了,就愕然的說:

「你,⋯⋯對不住,我弄錯了人了。」

「喔,你⋯⋯你可是閻先生?」文霞想起他便是她家大房東的少爺,接着說:「我姓李,我是你家的房客,我沒想到這裏是你的住宅,因為,⋯⋯ 因為你那條狗⋯⋯」

話還不曾說完,大鵬已在打量着她了,見她姿容艶麗,就將錯就錯的對她點點頭,說:

「哦,李小姐,旣然是我的房客,就請進來玩玩。」

「我不進去,我想請你把狗捉住,因為⋯⋯」文霞想起了友生還在外邊等着,不知怎樣了。

不料大鵬存心不讓她走,說這裏正少一位女客,他還沒有舞伴,她來得正好。又掏出手絹來替她拭去額上放過泥塊的骯髒,文霞窘得笑起來,指指門外,不知怎裡對大鵬說才好。

這時狗在洋台上逡巡,聲勢汹汹,驚動了閻家跟班老王,從後院趕出來喊着「泰利,泰利」,邊問「什麼人,什麼人?」

友生躱在洋台下面暗角落裏,聽有人聲才畏怯怯的鑽了出來,囘說「沒有什麼人」,不知老王已在他的身後說話了:

「那末你是誰?」

友生弄得很窘,額上也有泥塊的骯髒,隨口便說:

「隨便看看?」老王邊說朝友生打量。「這兒又不是公園。怎末能隨便闖進來?」

「是的,對不住,」他張張望望的想找文霞,嘴裏還在說着「對不住,我們走錯了。」

「走錯了?這兒也不是馬路,怎末好走錯?」老王眞以爲他有點神經病。

友生只得連說是的,是的尷尬的笑着退出,又四面張望的找尋着文霞,又望望那條兇狠狠的狗。

這時洋台的門忽然開了,文霞從裏面走出來找友生,大鵬也跟在後面。友生一見文霞就迎了上去問:

「文霞,你怎末到裏面去了?」

「友生,你上來,我給你介紹,這裏原來是我家大房東閻先生的住宅⋯⋯」文霞走出洋台囘答他。

於是友生爬上了洋台,老王不知是怎末囘事,站在一旁驚奇的望着。他上了洋台,文霞便介紹他與大鵬招呼,大鵬對他鄙視的點了點頭,殷勤的對文霞說:

「叫他一塊兒進來吧,今天我們真是巧遇,蒙你賞光,不勝歡迎!」

友生拘謹的說「改天來吧,」大鵬却說「今天機會好,你不能不給我面子,」就用力硬挽着文霞走了進去,友生只得很不自然的跟隨在後。走進大廳,男女賓客均視着文霞,友生見裏面人多,畏縮不前,呆立在門口,文霞落落大方,在和一個嬌聲嬌氣的女客打着招呼。

大鵬有了文霞做舞伴,又叫大家重新比賽「蘋果舞,」最後勝利的人得獎。並推出一個男客做評判員,每對男女合咬一隻蘋果而舞,誰的蘋果掉下來就退出舞池,最後一對是冠軍。說罷,舞賽便在音樂聲中開始了。友生立在門口呆望着,見文霞居然跟大鵬這樣親熱的的跳着舞,心裏感到不安,有意無意的在咬着手指,他覺得今晚的遭遇真是尷尬極了。

正在這時候,林玲玲小姐坐了汽車趕來,一進門老王就向她說:

「林小姐,少爺打了幾個電話催你,都打不着,發了很大的脾氣。今晚上客人都來了,就是你來得遲⋯⋯」

她低頭看看腕上的手錶說:現在才十點半,早得很呢!」完全是嗲聲嗲氣的鼻音。

於是,她便功架十足的扭着纖腰走到大廳門口,一眼看見大鵬和文霞合咬蘋果共舞,而大鵬見她來了,對她擠了一下眼睛,玲玲不由的起了妬慣 。這時舞池裏有的人蘋果落地,退出舞池,有的爲了蘋果將落,彎腰挽救,竟至匐仆地上,引得哄堂大笑。友生見這情形,漸漸厭惡,又見大鵬和文霞共舞,蘋果未落,更感到一陣不痛快。玲玲見友生呆立身旁,像有什末心事似的,就用手拍拍他的肩膊,對他「喂!」了一聲,友生對她尷尬的一笑, 顯得驚愕不妄。

「跟閻大鵬跳舞的這個人是誰?」玲玲問。

「誰?」友生有點張惶失措。

「她是我的⋯⋯我的⋯⋯嘻嘻⋯⋯我⋯⋯我們一塊兒來的⋯⋯我,我們路過這兒,⋯⋯那條狗。嘻嘻,那條狗,⋯⋯就把我們請進來了,她,她⋯⋯」友生明知她問的是文霞,覺得更窘,態度很不自然的在囘答着。

玲玲見他這樣,很感到詫異?望着他冷笑一聲 ,扭腰走進大廳,在沙發裏坐下,妒意滿面的取出香煙在吸,並遞了一枝給友生,樣子非常妖嬈。友生受相若驚,舉止失措,反觸惱了玲玲。

舞賽終了,結果評判員宣布大鵬和文霞一對是冠軍,捧了兩個大汽球過來,說這便是獎品。大鵬樂得不可開交,當衆宣布文霞是今天的第一號貴賓,並把自己的一隻大汽球也一起送給她。玲玲實在忍耐不住,走到他身邊說:

「你跳得瘋了,魂兒都飛上天啦!」

「你早,你居然還記得今天的舞會?」大鵬也冷言譏嘲她。

她匆匆走下洋台,不料友生正坐在石階邊兩手托腮的在等候文霞,黑暗中玲玲吃了一驚,問他在外面做什末。

「我,我,我⋯⋯我呼吸一點新鮮空氣。」友生勉强這末囘答。

「嘿,傻小子!」玲玲聽這樣一說幾乎笑出來,罵了他一聲便岔然走出花園。

友生被她罵了「傻小子」,換換腦袋,心裏怪不自在,兩手一揚,表示一切都完了,又只得仍在石階邊坐下,閉目休息,痴痴等待着文霞。

就在這時時候,友生急聽見文霞和大鵬的說話聲音,一躍而起,只見大鵬挽著文霞步下石階,文霞手裏還拿了兩個大汽球。他聽見大鵬在問起他,她囘說大槪先走了,友生是懦弱的,於是他就不敢露面,等他倆走出花園,畏縮的在後邊跟着。

大鵬一直把文霞送到家門口,連街邊賣雲吞的阿展也注意的望着文霞和大鵬。友生始終跟在後邊不敢露面,等大鵬走了,他才從暗處追上文霞,走進她家裏。文霞問他剛才躱到那兒去了,他說:

「我沒有躱,人家送你走,我就⋯⋯就只好跟在後面。」

「你這孩子,眞沒用!」文霞親熱的挽住他。

「怎末,說我沒用?我,我在給你做保鑣呢,那人不像好人,所以我跟在後面保護你。」此刻友生又吹牛了。

「他是閻羅王的兒子,不能不應酬應酬,你為什末一句話也不說?」說到這裏文霞向他笑笑,又揑揑他的臉。「我就喜歡你這樣呢!」

賣雲呑的阿展見此情形,目送他二人走入李家,臉上也掛著安慰似的微笑。

文霞囘到家裏,說有話跟她媽說,叫他坐下,老太太不知來事,就依女兒的話坐下。瞇着眼笑望着友生和文霞。文霞問友生:

「你不是有話要跟媽說的?」

友生怪難為情的樣子說:「是的,伯母,我,我們定了日子了,我,我⋯⋯」實在說不下去了,又叫文霞說。

「你的事怎末要我說?」

「又不是我一個人的事!」

文霞母親一對直他倆瞇着眼看,此刻聽他倆一說,心裏早巳明白,就說:

「只要是好日子,我都贊成,愈快愈好!」

文霞急忙插口說:「他積蓄滿了結婚費用,我也就不用再等什末了。」

「大姑娘家的,怎末這樣不害羞,你看你這末急!」她母親故意和她開玩笑,轉臉又對友生說:「要不是文霞爸爸要講什末聘禮不聘禮,也用不着辛苦積錢,你們早就好結婚了。」

於是文霞又吿訴她媽,說友生連房子都看好了,是一間小梗房,月租一百十,離他公司也很近,今天一起去看過傢具,想租一堂。友生幷加以補充,說已準備了聘禮,和全部結婚費用,意思是結婚有了準備,不成問題了。

友生婚事旣取得了岳父母的同意,於是喜意洋洋,不住地盤算着結婚費用,甚至第二天在公司中售貨時也偷閒列表預計,同事都跟他開玩笑。正在這時,他忽然看到閻大鵬進店來要購有八音琴的粉缸,友生疑慮,他的注意力完全集中在大鵬身上,以致在女顧客購貨時錯誤百出,大鬧笑話。

售八音琴粉本不是友生管的,但他爲了明瞭大鵬購物的用意,於是過來代售,並跟大鵬打招呼,說明昨晚見過面,這時大鵬才想起了他。於是他吿訴大鵬這粉缸是女人用的,却不知大鵬要購的正是這個,友生似乎意識到這粉缸贈送的對象,妬心突起,所以當大鵬要求售價打折扣時,便很嚴肅的拒絕。大鵬亦有所覺,終將這粉缸購去。這時友生呆然的表情,正與大鵬的得意神態成一强烈的對比。

晚上,友生懷着不安的情緖去看文霞,正欲敲門,忽聽得裏面有音樂粉缸的八音琴聲,眞是憤妬交加,彿徊良久,終於沮喪地下樓。當他垂頭喪氣地走過阿展的雲呑担時,又聽到阿展說起文霞十分鐘前囘家是有人用汽車送返的,更覺得心情沉重,只好悶悶的囘店了。

囘到店中,大家都還沒有睡,友生又妒憤又沮喪的對同事老吳和小强說:

「一定是大鵬帶她出去玩,然後又用汽車送她囘家,買了東西送她。又邀她出去⋯⋯唉!我完了,我完了!」

老吳和小强却認爲友生沒有進去親問文霞,還不能證實她愛上大鵬,於是老吳規勸他不要傷心,主張還是照原計劃去做,明天還是送禮去,後天佈置新房,積極準備婚禮。這意見,友生也終於接受了。

第二天,友生完全照原計劃進行,黃昏時候,帶了東一包西一包的東西去看文霞。走到文霞房門外,正要推門進去,却聽到了室內傳出了一連串的聲音:

「他再要來的話,跟他說我不在家好了。」這是文霞的話。

「我也不喜歡他那付樣子。」這是文霞媽媽說的。

「眞不知道他把我當怎樣的女人看!」又是文霞在說。

友生聽了這些話,覺得當然是說自己了,心中又是憤恨,又驚惶,究竟進去呢?還是囘店呢?心中十分矛盾。最後終於鼓起了勇氣,不顧一切的推門而入。

開門的是文霞媽媽,竟意外的笑容滿面迎他,但友生滿胸鬱恨,再也忍不住了,看到了文霞就破口大罵:

「文霞,你眞變了!」一口氣像急口令似地⋯⋯ 「認識那姓閻的不過三天,送了你一隻粉缸,又用了汽車帶你出去了一次,你就不要見我,我來就要囘我不在家,我把你當作什麽樣女人看了的?還有,伯母,你也不喜歡我這付樣子了,好,好,好!」

文霞和她媽媽在這情形下都呆住了,只是說:

「你發瘋了,友生!」

「沒有這事,沒有這事。」

友生仍然是那麽氣憤地說:

「你們不用騙我,姓閻的送你那粉缸,是我經手賣給他的,昨天我在門口聽見裏面在響,你們以爲我不知道?」

「⋯⋯我辛辛苦苦爲你積了兩年的錢,湊足了三千塊錢結婚費用,兩年,整整的兩年⋯⋯」

友生說到這兒,忽在牆角地上發現了那粉缸,立卽奔過去拿起:

「⋯⋯你看,說我糊塗,這東西是那兒來的?」

這時,文霞上前一把將他抓住,理直氣壯地解釋:

「友生!你弄淸楚事實再這様罵人,這是閻大鵬送我的,昨天來請我去吃飯。可是吃過了飯我不肯去跳舞,非囘來不可,他只好把我送囘來。他送我的東西我不希罕,所以我把它丟在地上。我剛才說下次他要是再來找我,就囘說他不在家,媽也討厭他。」

文霞的媽媽也跟着說:

「我討厭的是他,不是你!」

聽完這一篇話,友生才知道剛才完全是自己的誤會,不禁轉怒爲笑,心頭就像落下了一塊石頭那一樣輕鬆,連忙承認是自己的糊塗。於是從衣袋中摸出兩個首飾盒,交給文霞。文霞打開小盒,發覺是一個鑽石戒指,再打開大盒,裏面是一對金鐲在閃着光。她眼睛中充滿了熱愛與感動望着友生,友生反覺受寵若驚,一種忸怩的表情出現了在他的臉上。

友生接着吿訴她們,打算明天請一天假,上午去定萬花酒店的禮堂,付房租,賃傢具,以及買家裏要用的東西。下午則文霞去定租禮服,買衣料⋯⋯。這時文霞和她媽媽都壓抑不了那一般內心的喜悅,要留友生吃過晚飯再走,友生爲表示客氣,對走自廚下的文霞媽媽衝口而出:

「伯母!你別忙!」

文霞於是那麽温婉地靠近友生:

「你還是伯母長,伯母短的,再過五天就要改口叫她媽媽了。」

在那股恬靜而甜蜜的空氣中,友生緊緊地將文後擁進了他的懷裏,他倆的心靈已溶合在一起了。

在文霞和友生籌備結婚的進行中,閻大鵬與交際花林玲玲,也進行着一個醜劇:

一大清早,玲玲就在床上搖電話給閻公館,迫起喉嚨學男人的聲音,要閻家佣人通知大鵬馬上到她家來,她說:「⋯⋯林小姐死了,不,快死了,」她要用死的威嚇來奪囘大鵬對她的愛。

大鵬進入玲玲的房時,首先映入他眼中的是凌亂的被褥,是茶几上的「來蘇兒」瓶,其次是一張寫着「我死了」的信箋。大鵬看到這三字大驚,急把床上的被掀起,玲玲正蜷伏在床上。衝天而起的是玲玲的哭聲:

「你這沒良心的東西,又騙上了別人,要跟人家結婚,你這算和我還算什麽?叫你跟我結婚,你就不肯⋯⋯我不要活了,我不要活了!」

閻大鵬坐汽車到文霞家,但却給文霞的媽媽藉詞文霞巳經外出而婉拒了。這樣,大鵬就只好去找自己的父親商量,要求父親同意他跟文霞結婚。

閻羅王對大鵬這個請求並不含糊,從文霞的容貌、學問、品德、性格查問起,一直到她的家世為止。大鵬要求他馬上决定,但他却說還要慢慢考慮,而轉把精神放在處理房客繳租的問題上去了。

閻羅王所關心的,是他租出去的房屋還有三十二家人家沒有加租,還有那山上空地上的木屋限期已過,尙未拆除,他那老家人老王向他解釋:

「本來早就要拆的,因為有一家人家沒有搬,一個七十八歲的老頭為這吊死了,那兒的住戶因此强硬起來,抗議說我們無理壓迫。」

於是,閻羅王大怒了:

「混帳!這地皮是我的,我要他們拆木屋⋯⋯還說我壓迫他們,這個月裏不拆的話,我要放火燒 了!」

受這篇話啓示最深的不是老王,而是大鵬,他心中懷了一個主意,當他父親最後答覆他:「你的事跟老王談談,叫他去打聽打聽好了」這話時,大鵬於是用最大的工夫來進行對老王的說服工作:

「老王!你來我家幾年了?」大鵬說。

「十八年了,我來的時候少爺你還只七歲。」老王答。

「你初來的時候是聽差,現在是我們的帳房了,你感不感激我們閻家?」

「當然感激。」

「你肯給我做一件要緊的事嗎?」

「少爺的事,我從沒說一個不字。」

於是大鵬拉了老王在沙發中坐下說:

「你上次看見那位李小姐,李文霞,住在後街三百三十三號,是我們的房客,你可認得她的父母 ?」

「見了面準認得,我收租收慣了的。」

「那末你給我跑一趟,你就說我對他家女兒⋯⋯」

漸漸地由大聲變為耳語了,只見老王不住地在點頭,少主的這件差使,他站不敢不盡力去辦的。

老王奉命去跟文霞的爸爸李鴻發打交道,現在他們坐在一個茶樓的卡位中,老王首先述說大鵬對文霞的好感,在大鵬的生日那一天,文霞曾去跳過舞,後來大鵬也去看過她,送過東西,請吃過飯,倆人感情很好,他們已互相戀愛。說到這,老王特別强調:

「戀愛!你懂不懂?」

鴻發點了頭,於是老王把談鋒繼續下去:

「所以我家少爺要我跟你談談,要你給女兒的終身大事决定一下」。

鴻發對這,最初是在客氣中有點躊躇,說文霞已有一個朋友,並且也提及了婚事,但後來也表示不滿了:

「⋯⋯就是那小子聘禮不够尺寸,所以我還沒有完全答應」。

這正中了老王下懷,於是他誇羅了閻家財產的富有,權勢的巨大,而最重要的,尤其是鴻發現在的房子,業主正是閻羅王,這些房子早就要收囘,只要一决定,房客就得搬,不過,老王很富誘惑力的說了:

「只要你做了他的親家,還有什麼問題?⋯⋯有條件你就說看看⋯⋯要禮多少,開出來好了。」

鴻發顯得那麼地興奮而又踟躊:

「這怎麼說是要價?我的意思⋯⋯嘻嘻!是聘金⋯⋯先給我們老兩口兒還還債,五千就行了,至於聘禮」,他伸出出了三個手指:「二三十兩金子⋯⋯」。

跟着,鴻發又改正了,手指再伸多兩個;

「⋯⋯不!不是二三十兩,至少五十兩⋯⋯嘻!我倒沒關係,少了閻少爺面子又不好看⋯⋯」

這時,突然大鵬從隔壁一格卡位中出來,鴻發與老王都呆住了,大鵬走到桌前,那麼突兀地:

「這條件算數」?

老王連忙爲兩人介紹,大鵬跟着快刀斬亂麻似的再說:

「好!條件我答應,婚事你做去,一言爲定,不得變卦」。

鴻發正要說什麽,還來不及開口,大鵬已經掏出支票簿在開支票,並且一面說:

「我現在去萬花酒店,你囘去叫文霞立刻就來,我要請她吃晚飯,還有事和她談,現在你先拿這個去就算定洋」。

鴻發木然地接過大鴻撕下的支票,不知如何是好,想拒絕,似看到支票心中實在歡喜。當大鵬和老王相繼會賬走後,他還在那兒木然地望着支票。半小時後,他囘到了家,於是家中的風暴來了!

爲了這筆到手的巨款,鴻發要執行他父親的權威,非要强迫文霞改嫁與閣大鵬不可,但文霞和她的母親當然認爲鴻發絶頂荒唐,憤怒得從他手上把支票搶過來。正在這時,老王拍門而入了,他說大鵬在萬花酒店等得不耐煩,現在派他來接,文霞在這情況下更爲惱怒,爲表示决心,在老王向前撕毀了支票。

當然,老王很快的就把這事回去吿訴了大鵬,大鵬在大拍桌子,大發雷霆說李鴻發背信,决定用強硬的方法搶文霞,先便友生結婚不成,然後再迫她退婚。關於進行這計劃的幫手,也决定請求父親關照手下協助。

陰謀在萬花酒店進行着,友生的婚禮籌備也在萬花酒店進行着。友生的理想是那麽地美麗,他指揮工人抬來「鍾李聯婚」的花牌,要酒店的夥計明天掛在大門口,路上碰到老王他也那麼無邪地給老王一份喜帖,對老王聲明明日三時行禮,六時入席,他沒有留意老王陰險的點頭和獰狰的冷笑,他只是以那充滿希望的目光望着那花牌。

等到文霞和友生結婚的吉日。萬花酒店已掛上「鍾李聯婚」的花牌。

在李家,則賣雲呑的阿展,鄰居女工,以及一大批其他親友正魚貫地進入禮堂,在向文霞及她父母道喜。文霞兄滿面笑容在忙着打扮,她母親也喜家洋洋的招待衆人,只是她的父親李鴻發在房裏滿面怒容,以極不客氣的措詞來答覆衆人的道喜:

「喜從何來?這門親事我管不着,不干我事」。

甚至在衆人面前老夫老妻衝突起來,弄得衆人,大窘而退,鴻發的腦中老是裝着閻羅王的暗影,他終於說了出來,像對大家下警吿:

「第一,得罪了他們,我們就要給趕出去了。 第二,閻羅王討不到文霞做媳婦,我的老命也難保了」

文霞可受不住了,很嚴正的說:

「爸爸!是我出嫁,不是你出嫁,你怎麼能答應人家?閻羅王儘管有勢力,不能這樣不講理,他欺負人是他錯,你讓他欺是你錯」。

鴻發更爲惱怒,奪門而出。

當文霞化裝完畢時,閣大鵬對這婚事的搗亂計劃果然陸續她行了,首先是花舖出店送來兩個花圈,上面書着「文霞太夫人千古」字樣。跟着是殯儀館職員帶來兩個抬屍的忤工進來,說是接到電話,特地派車來這兒接屍首。而後隨至的是警車聲,兩個男護士急奔而入,就是醫院特派來救護的。其次是一隊哀樂隊的到臨,嚷着「孝堂在那兒」?再次是冥器店送來兩個紙人,一輛紙汽車和一幢紙房子 ,催着要收賬。一片吵嘈,使人頭昏腦脹。

文霞和她母親極力解釋家中正做喜事,做手勢要經這羣人出去,阿展知道是閻家的搗蛋,於是得體地對大家說:

「今天是李小姐辦喜事,有人要故意破壞她的好事,開了各位的玩笑,非常對不住,請各位囘去吧!」

這幾句話當然是很能感動這一羣人的,但這時,閻家派來的流氓出面了,煽動大家不要走。於是文霞惱怒得親推這些人出門。女工,阿展等等都幫着把這批人趕走。正在這混亂的時候,兩個流氓都上前將文霞挾持,挾上一輛汽車後就開走,文霞母親發覺這事,也來不及搶囘。這時友生的結綵迎婚車適開到,知道了後就向那流氓的汽車疾追,但流氓穿過一條十字路時紅燈却亮了,結果只好看着流氓的車子飛馳而去。

流氓們的汽車在大都會酒店門口停下,接着便把文霞挾上五樓了。從電梯出來以後,老王走在前面,急步到「五一二」號房門口把門打開,接着流氓們把文霞挾了進去,老王指揮一個流氓守在門外,他則與兩個流氓進入室內。

文霞充滿了焦急的憤恨,無可奈何地在室內站着,老王過來要爲她整理頭紗和綴花,她的忿怒才得到一點發洩,她把這些紗和花扯下擲在桌上,聲色俱厲地說:

「讓我走」!

自然,她他句話是得不到所希望的反應的,她又喊了「救命」,意圖得到外面的協助。但老王却得意地笑說:

「這家酒店很考究,牆上都裝着隔音板的」。

這時,文霞實在忿極了,撲到老王身上,給揮拳毆打。一個流氓過來拉開,老王也要起身抵擋,文霞不顧一切,拉住他就咬,這一咬,倒給文霞帶來了逃走的機會,因爲老王和流氓當時便將她關入了浴室。

最初,文霞把希望放在把浴室門的破壊了,後來才想到浴室中的窗可以利用,但開窗探頭出去一望時,下面是街道,又高又險。窗外的一面是一條很狹的邊,另一面則是隔室開着的窗,她曾企圖跨窗而出,但撩起衣裙要行動時,俯覽街頭,極覺驚慌,又只得退囘窗內。

她躊躇的走近浴室門,發覺大鵬已經入室了,這是她,榮辱關頭,所以門口的脚步聲,她先退到了窗口,這時,門外傳來鑰匙開啓的聲音,除却越窗而逃外她又沒有再退的地方了。在這緊急時做,要求自由的慾念勝過一切,他終鼓起了勇氣,轉身跨出窗口,兩手把住窗的沿牆,向鄰室窗邊緩緩過去。

當大鵬把浴室門打開時,文霞已越入鄰窗,大鵬他們在窗口探望,只見文霞上半身已起入鄰窗,兩脚仍踏住牆邊,不料兩脚一滑,足上的高跟鞋脫落到街道上去了。大鵬老王及流氓們都不禁大驚失色,這時大鵬雖想也越窗去追文霞,但覩此狀,也只好退縮,只得趕到鄰室門前守候。

文霞自窗口爬入鄰室後,輕輕地從窗帘後閃出,看到這室中相灰碟邊還閣着半截燃着的香烟,沙發放着一件女裝外套,沙發前又有一雙男皮鞋,跟着傳出的是女人聲音,嚇得很,只好又急急地躱入長窗帘很面。

原來閻羅王和玲玲也有勾搭,這天正在這房間裏幽會。玲玲賣盡風流在要閻羅王給她購鑽戒,兩人精神完全放在打情駡俏上,自然不會知道文霞從窗口爬入,文霞也就利用了這機會進入了這房中的浴室。

在屋門口外,大鵬和流氓已經守候頗久了,再也忍不住於是開始敲門,閻羅王已呼呼入睡,玲玲問:

「誰呀」!

老王在外面答:

「我們要⋯⋯」

大鵬又跟着說:

「對不住,請你開一開門,我們要找一個人,他躱在你房裏⋯⋯快一點,我們一定要找他,別讓他跑了。」

玲玲聽到這種口氣的話,以爲什麼禍事來了,立把閻羅王推醒,罵着:

「你這個死猪,有人來抓你!」

「誰敢抓我,我不抓人家就好了,」閻羅王醒了如此說着,但他又想重新睡下,等到玲玲聽出外面說話的人是大鵬,就轉吿了他,至此閻羅王以爲兒子是捉他來的,大驚失色,從床上躍起,原想躱入浴室,但浴室已被文霞先入鎖起來了,只是慌張地站在室中發抖。

突然,閻羅王的哮喘老病又發作了,他蹣跚地伸手攀住衣櫉叫喚:

啊喲!我完了我⋯⋯我完了,藥⋯⋯藥又沒有帶⋯⋯」

在閻羅王的劇喘中,外面敲門的聲音更烈了!

「到底開不開?窩藏着人,我又不客氣了!」

大鵬看到在房中的竟是玲玲,爲之愕然,誤會玲玲故意把文霞窩藏起來。而玲玲呢,又誤會大鵬是捉閻羅王的奸而來的,大鵬迫玲玲交文霞出來, 而玲玲又錯認爲是耍把閣羅王交出,因此說:

「你回去吧,知道就算了,鬧出來了大家都不好。」

大鵬當然不干休,指揮流氓及老王四面找,他自己跑去開浴室的門,但打不開,直至聽到衣櫃中有人跌倒的聲音,才認爲文霞是躱在裏面而停止搜査。這時,老王原欲把櫥門打開,大鵬却阻止了,要自己去開。玲玲又突起來阻止大鵬開,這時大鵬忽靈機一動,停住了手說:

「你躱在裏面怕難爲情不肯出來也好,看你平日的威風,今天爲什麽見了我一點聲音也沒有了? 」

大鵬看了手錶又說:

「再過一個鐘頭,才放你出來,我就要垮你的台,辛苦了,該多休息一會兒吧!」

至此,順手把衣橱門上拖着的鑰匙旋動鎖上了再說:「我把門鎖住了,鑰匙在我這裏,你別想自己出來⋯⋯」

躱在浴室中的文霞,把耳貼在門上聽著外面大鵬的話,却感到非常奇怪,她誤會大鵬對衣櫥說的話是對在浴室中的她說的,看着自己手中揑着的浴室鑰匙,一方面感到莫名其妙,一方面又再想逃出,於是跑到窗口,跨出了一半,望到街下的驚險,緊緊地閉了一下眼定神,終於咬緊牙根,跨出窗口。這脚上沒有鞋子,倒覺比較方便,足尖踩在檣邊上,手攀着牆,一步埃一步地,結果又入了另一扇窗。

這時,外室的玲玲頹然坐在沙發中,大鵬得意洋洋,跑到玲玲跟前說:

「玲玲!你全看見了,今天這樣子才出我一口氣,吿訴你一個消息,我馬上就要結婚了,以後大家不要吃醋了,知道麽?」

大都會酒店天翻地覆之時,萬花酒店的禮堂中却仍籠罩着一般愁雲慘霧。

喜堂中高燒的紅燭已去了半截,偌大的禮堂中,賀客只剩下了稀稀疏疏幾個人,一切都顯得凌亂零落,文霞的媽媽可憐地坐在椅中啜泣:

「爲什麽文霞的命這樣苦啊!」

女工們只好用話安慰着這老人家:

「伯母,鍾先生這麼沒勇氣,事情很明白⋯⋯

而鍾友生呢,他正頹喪地坐在另一邊,同事老吳和小張站在他面前老吳大發議論;

「所有的事全是姓閻的在搗蛋,他破壞你的婚事,陰損新娘,還把人綁走,你現在沒有第二條路,只有一面報警,一邊趕走閣家去辦交涉⋯⋯

友生還是一貫懦怯的表情說;

「我怕他們⋯⋯。」現在,客人都走了,婚也結不成了,我們戀愛了兩年,好容易盼到今天,編編老天爺要害我們⋯⋯」

老吳這時眞有點生氣了:

「這不是老天爺的事,友生,這樣想是你的錯 。害你的是壞人、惡霸,是這個使壞人惡覇橫行無忌的社會。你應該認淸楚,應該拿出勇氣跟他們鬥爭。對這樣的人,如果你不起來抗爭,你就被他們欺侮、殘殺,他們佔據了你的新娘,你要救他,負起男子漢大丈夫的責任!」

友生聽了這篇話,低頭沈思。正在這時,文霞爸爸却走入萬花酒店的大門,進入禮堂來了,以一種錯諤的神情來看這賀客寥寥情形零亂的場合,看到他妻子在一旁飮泣,還誤會是在生他的氣,而跑去向她懺悔,不料反應的竟是那麼出他意外的說話

「你知道不知道,文霞給人搶去了!」

「誰人搶去?」他問。

於是他細聽了今日發生事情的經過,情緖激昂起來了:

「可惡的閻羅王!友生呢?友生怎麼不去救? 」

他轉身去找友生,友生仍沒有思索出一個結果,他只得一把拉住友生說:

「你好!你好!」

懦怯的友生,仍然說出懦怯的話:

「伯父⋯⋯你別跟我吵了,文霞給人綁走,你不滿意我也好,現在不干我的事了。」

「不干你的事?你說得出這個話來,你至少是她的未婚夫,你竟願你的愛人給人綁走,你這無用的東西!」

他這一罵都把友生的精神振奮起來了,友生明白並接受了大家的鼓勵,於是堅决地說:

「我去找她!我去找她⋯⋯我有責任保護她!」

友生現在醒覺了,他覺得先到閻家再說。於是大步踏出禮堂,而所有的人也都跟着一同去,友生奔到街心叫車,正巧開來一輛的士,在門口停下,友生立刻開車門衝入,文霞却由另一車門走出,招呼車夫到賬房間取錢。文霞首先發現友生,大呼:

「友生!」

先發現文霞的却是她的爸爸,也大呼:

「文霞!是妳!」

這時友生才也發現車外有人,乍看之下,文霞的男性服裝使他感到陌生,及仔細看清,才知是文霞,急出車外兩人在熱烈的擁抱中大笑。

小張馬上奔到禮堂去通知:

「新娘來了!快奏樂,婚禮開始。」

於是賓客們都起立了,在結婚進行曲的旋律中,大衆迎著新娘進來。

新娘是她的爸爸與友生同挽着,仍是男大衣、呢帽、赤足,一路走,她的爸爸一路爲她脫大衣和帽,賓客們奇怪中流露着感動。友生的同事而老吳在婚禮完成後的致詞正與新娘今天奮鬥過程一般有力,他說:

「今天這一對新人,在舉行婚禮的這天,遇到了一個嚴厲的考驗,有一個壞人利用流氓的黑勢力來破壊今天的婚姻,可是新娘勇敢地應付,終於囘到新郞的懷抱中來了,證明怯弱,低頭,便是自趨滅亡,堅强奮鬥,終必戰勝惡勢力,達到勝利。」

在賀客的鼓掌中,文霞的爸媽都歡喜到熱淚盈眶,婚後的友生和文霞,也相視而笑了。 《完》

新娘萬歲

電影小說

華燈初上,青年鍾友生特別感到興奮,因爲他跟戀人李文霞快要結婚了。從黃昏開始,他便陪着她的戀人走遍了香港的熱鬧市區,挽着臂,露着輕快的笑容,看看這樣,看看那樣, 在爲着他倆婚事和今後小家庭的打算。最後還在一家電影院看了一場電影,散場出來,時間已經不早了。

他倆愉快情緖,顯然不曾減低,走出電影院,友生伴送着她囘去,又慢慢踱往中等住宅區的一條靜僻的街道上,一路情話喁喁,情深似海,眞叫人有點「只羨鴛黨不羡仙」了。

二人邊行邊說的折入一條街,這裏是住宅區,差不多是花園洋房。友生心裏存着甜密的幻想,得意洋洋的在想着婚後甜蜜溫暧的小家庭生活的情趣。這時正走近一家有洋台的花園洋房,那是都市惡覇閣羅王的住宅,這天正是他兒子閻大鵬的生日,大廳裏燈火輝煌,在舉行着舞會,樂聲悅耳,舞影翩翩,友生越想越高興,對文霞說,將來他做了經理,就不住那種小房間了,要買一幢大洋房,隨手指點閻家的住宅,問她這種式樣的好不好?又指手劃脚的說:

「⋯⋯樓上那一間頂大的就做我們的臥室,每天我下班囘來,你就在窗口等着,我就在這裏跟你招手⋯⋯不,那時係我坐汽車,嘟嘟嘟,喇叭一响,你就到窗口來,我就跨下汽車,提着公事皮包,走進去⋯⋯」說着他便真的往閻家大門走去。

文霞被他這番話迷住了,很快的也墮入幻想,說:

「我在窗上看到了,就奔下樓來接你⋯⋯我從裏面出來,」說到這裏一把把友生拉住,叫他等一等,護她先走進閻家犬門,然後囘身朝外走,裝作迎接友生的模樣。

於是二人若有其事似的闖進了閻家,相示而笑,擁抱在一起。

閻家屋內的舞會正進高潮,樂聲悠揚傳出,從窗窺望,十來對男女正在華麗的大廳裏跳着「薯仔舞」,如痴如狂。友生情不自禁,也和文霞在洋台上摹倣廳中人動作,額上放了一塊泥石,大跳其改良的「薯仔舞」。不料旋轉了幾個圏子,狂舞得太快了,額上的泥塊落下,二人仆跌在一起,不覺縱聲狂笑起來。

這樣一來,不曾驚動閻家的人,却驚動了閻家的一條狗,從暗處逡巡而出,走近他倆狂吠,先咬住友生褲管,後又迎面撲去,把友生嚇倒在地。霞驚呼着逃到洋台上,狗也跟着躍上來了,這時洋台的門又關着,進退兩難,急得要命,眞是樂極生悲,禍從天降。

文霞被迫得無可奈何,只好推開洋台的門走進去,立在通往大廳的走道裏躱避,慌慌張張的不敢出去。不料都市惡少閻大鵬正從裏邊走出,他和交際花林玲玲有了勾搭,這天是他生日,却遲遲不見林玲玲來到,正有點氣惱,一眼看見文霞的背影,誤認是林玲玲剛來,便怒聲說:

「玲玲,你知道今天是我生日,有舞會,還擺臭架子⋯⋯你看,現在幾點鐘啦?這時候才來!」

文霞聞聲回頭一看,見是一個似曾相識的男人,而大鵬也看淸她不是玲玲,知道弄錯了,就愕然的說:

「你,⋯⋯對不住,我弄錯了人了。」

「喔,你⋯⋯你可是閻先生?」文霞想起他便是她家大房東的少爺,接着說:「我姓李,我是你家的房客,我沒想到這裏是你的住宅,因為,⋯⋯ 因為你那條狗⋯⋯」

話還不曾說完,大鵬已在打量着她了,見她姿容艶麗,就將錯就錯的對她點點頭,說:

「哦,李小姐,旣然是我的房客,就請進來玩玩。」

「我不進去,我想請你把狗捉住,因為⋯⋯」文霞想起了友生還在外邊等着,不知怎樣了。

不料大鵬存心不讓她走,說這裏正少一位女客,他還沒有舞伴,她來得正好。又掏出手絹來替她拭去額上放過泥塊的骯髒,文霞窘得笑起來,指指門外,不知怎裡對大鵬說才好。

這時狗在洋台上逡巡,聲勢汹汹,驚動了閻家跟班老王,從後院趕出來喊着「泰利,泰利」,邊問「什麼人,什麼人?」

友生躱在洋台下面暗角落裏,聽有人聲才畏怯怯的鑽了出來,囘說「沒有什麼人」,不知老王已在他的身後說話了:

「那末你是誰?」

友生弄得很窘,額上也有泥塊的骯髒,隨口便說:

「隨便看看?」老王邊說朝友生打量。「這兒又不是公園。怎末能隨便闖進來?」

「是的,對不住,」他張張望望的想找文霞,嘴裏還在說着「對不住,我們走錯了。」

「走錯了?這兒也不是馬路,怎末好走錯?」老王眞以爲他有點神經病。

友生只得連說是的,是的尷尬的笑着退出,又四面張望的找尋着文霞,又望望那條兇狠狠的狗。

這時洋台的門忽然開了,文霞從裏面走出來找友生,大鵬也跟在後面。友生一見文霞就迎了上去問:

「文霞,你怎末到裏面去了?」

「友生,你上來,我給你介紹,這裏原來是我家大房東閻先生的住宅⋯⋯」文霞走出洋台囘答他。

於是友生爬上了洋台,老王不知是怎末囘事,站在一旁驚奇的望着。他上了洋台,文霞便介紹他與大鵬招呼,大鵬對他鄙視的點了點頭,殷勤的對文霞說:

「叫他一塊兒進來吧,今天我們真是巧遇,蒙你賞光,不勝歡迎!」

友生拘謹的說「改天來吧,」大鵬却說「今天機會好,你不能不給我面子,」就用力硬挽着文霞走了進去,友生只得很不自然的跟隨在後。走進大廳,男女賓客均視着文霞,友生見裏面人多,畏縮不前,呆立在門口,文霞落落大方,在和一個嬌聲嬌氣的女客打着招呼。

大鵬有了文霞做舞伴,又叫大家重新比賽「蘋果舞,」最後勝利的人得獎。並推出一個男客做評判員,每對男女合咬一隻蘋果而舞,誰的蘋果掉下來就退出舞池,最後一對是冠軍。說罷,舞賽便在音樂聲中開始了。友生立在門口呆望着,見文霞居然跟大鵬這樣親熱的的跳着舞,心裏感到不安,有意無意的在咬着手指,他覺得今晚的遭遇真是尷尬極了。

正在這時候,林玲玲小姐坐了汽車趕來,一進門老王就向她說:

「林小姐,少爺打了幾個電話催你,都打不着,發了很大的脾氣。今晚上客人都來了,就是你來得遲⋯⋯」

她低頭看看腕上的手錶說:現在才十點半,早得很呢!」完全是嗲聲嗲氣的鼻音。

於是,她便功架十足的扭着纖腰走到大廳門口,一眼看見大鵬和文霞合咬蘋果共舞,而大鵬見她來了,對她擠了一下眼睛,玲玲不由的起了妬慣 。這時舞池裏有的人蘋果落地,退出舞池,有的爲了蘋果將落,彎腰挽救,竟至匐仆地上,引得哄堂大笑。友生見這情形,漸漸厭惡,又見大鵬和文霞共舞,蘋果未落,更感到一陣不痛快。玲玲見友生呆立身旁,像有什末心事似的,就用手拍拍他的肩膊,對他「喂!」了一聲,友生對她尷尬的一笑, 顯得驚愕不妄。

「跟閻大鵬跳舞的這個人是誰?」玲玲問。

「誰?」友生有點張惶失措。

「她是我的⋯⋯我的⋯⋯嘻嘻⋯⋯我⋯⋯我們一塊兒來的⋯⋯我,我們路過這兒,⋯⋯那條狗。嘻嘻,那條狗,⋯⋯就把我們請進來了,她,她⋯⋯」友生明知她問的是文霞,覺得更窘,態度很不自然的在囘答着。

玲玲見他這樣,很感到詫異?望着他冷笑一聲 ,扭腰走進大廳,在沙發裏坐下,妒意滿面的取出香煙在吸,並遞了一枝給友生,樣子非常妖嬈。友生受相若驚,舉止失措,反觸惱了玲玲。

舞賽終了,結果評判員宣布大鵬和文霞一對是冠軍,捧了兩個大汽球過來,說這便是獎品。大鵬樂得不可開交,當衆宣布文霞是今天的第一號貴賓,並把自己的一隻大汽球也一起送給她。玲玲實在忍耐不住,走到他身邊說:

「你跳得瘋了,魂兒都飛上天啦!」

「你早,你居然還記得今天的舞會?」大鵬也冷言譏嘲她。

她匆匆走下洋台,不料友生正坐在石階邊兩手托腮的在等候文霞,黑暗中玲玲吃了一驚,問他在外面做什末。

「我,我,我⋯⋯我呼吸一點新鮮空氣。」友生勉强這末囘答。

「嘿,傻小子!」玲玲聽這樣一說幾乎笑出來,罵了他一聲便岔然走出花園。

友生被她罵了「傻小子」,換換腦袋,心裏怪不自在,兩手一揚,表示一切都完了,又只得仍在石階邊坐下,閉目休息,痴痴等待着文霞。

就在這時時候,友生急聽見文霞和大鵬的說話聲音,一躍而起,只見大鵬挽著文霞步下石階,文霞手裏還拿了兩個大汽球。他聽見大鵬在問起他,她囘說大槪先走了,友生是懦弱的,於是他就不敢露面,等他倆走出花園,畏縮的在後邊跟着。

大鵬一直把文霞送到家門口,連街邊賣雲吞的阿展也注意的望着文霞和大鵬。友生始終跟在後邊不敢露面,等大鵬走了,他才從暗處追上文霞,走進她家裏。文霞問他剛才躱到那兒去了,他說:

「我沒有躱,人家送你走,我就⋯⋯就只好跟在後面。」

「你這孩子,眞沒用!」文霞親熱的挽住他。

「怎末,說我沒用?我,我在給你做保鑣呢,那人不像好人,所以我跟在後面保護你。」此刻友生又吹牛了。

「他是閻羅王的兒子,不能不應酬應酬,你為什末一句話也不說?」說到這裏文霞向他笑笑,又揑揑他的臉。「我就喜歡你這樣呢!」

賣雲呑的阿展見此情形,目送他二人走入李家,臉上也掛著安慰似的微笑。

文霞囘到家裏,說有話跟她媽說,叫他坐下,老太太不知來事,就依女兒的話坐下。瞇着眼笑望着友生和文霞。文霞問友生:

「你不是有話要跟媽說的?」

友生怪難為情的樣子說:「是的,伯母,我,我們定了日子了,我,我⋯⋯」實在說不下去了,又叫文霞說。

「你的事怎末要我說?」

「又不是我一個人的事!」

文霞母親一對直他倆瞇着眼看,此刻聽他倆一說,心裏早巳明白,就說:

「只要是好日子,我都贊成,愈快愈好!」

文霞急忙插口說:「他積蓄滿了結婚費用,我也就不用再等什末了。」

「大姑娘家的,怎末這樣不害羞,你看你這末急!」她母親故意和她開玩笑,轉臉又對友生說:「要不是文霞爸爸要講什末聘禮不聘禮,也用不着辛苦積錢,你們早就好結婚了。」

於是文霞又吿訴她媽,說友生連房子都看好了,是一間小梗房,月租一百十,離他公司也很近,今天一起去看過傢具,想租一堂。友生幷加以補充,說已準備了聘禮,和全部結婚費用,意思是結婚有了準備,不成問題了。

友生婚事旣取得了岳父母的同意,於是喜意洋洋,不住地盤算着結婚費用,甚至第二天在公司中售貨時也偷閒列表預計,同事都跟他開玩笑。正在這時,他忽然看到閻大鵬進店來要購有八音琴的粉缸,友生疑慮,他的注意力完全集中在大鵬身上,以致在女顧客購貨時錯誤百出,大鬧笑話。

售八音琴粉本不是友生管的,但他爲了明瞭大鵬購物的用意,於是過來代售,並跟大鵬打招呼,說明昨晚見過面,這時大鵬才想起了他。於是他吿訴大鵬這粉缸是女人用的,却不知大鵬要購的正是這個,友生似乎意識到這粉缸贈送的對象,妬心突起,所以當大鵬要求售價打折扣時,便很嚴肅的拒絕。大鵬亦有所覺,終將這粉缸購去。這時友生呆然的表情,正與大鵬的得意神態成一强烈的對比。

晚上,友生懷着不安的情緖去看文霞,正欲敲門,忽聽得裏面有音樂粉缸的八音琴聲,眞是憤妬交加,彿徊良久,終於沮喪地下樓。當他垂頭喪氣地走過阿展的雲呑担時,又聽到阿展說起文霞十分鐘前囘家是有人用汽車送返的,更覺得心情沉重,只好悶悶的囘店了。

囘到店中,大家都還沒有睡,友生又妒憤又沮喪的對同事老吳和小强說:

「一定是大鵬帶她出去玩,然後又用汽車送她囘家,買了東西送她。又邀她出去⋯⋯唉!我完了,我完了!」

老吳和小强却認爲友生沒有進去親問文霞,還不能證實她愛上大鵬,於是老吳規勸他不要傷心,主張還是照原計劃去做,明天還是送禮去,後天佈置新房,積極準備婚禮。這意見,友生也終於接受了。

第二天,友生完全照原計劃進行,黃昏時候,帶了東一包西一包的東西去看文霞。走到文霞房門外,正要推門進去,却聽到了室內傳出了一連串的聲音:

「他再要來的話,跟他說我不在家好了。」這是文霞的話。

「我也不喜歡他那付樣子。」這是文霞媽媽說的。

「眞不知道他把我當怎樣的女人看!」又是文霞在說。

友生聽了這些話,覺得當然是說自己了,心中又是憤恨,又驚惶,究竟進去呢?還是囘店呢?心中十分矛盾。最後終於鼓起了勇氣,不顧一切的推門而入。

開門的是文霞媽媽,竟意外的笑容滿面迎他,但友生滿胸鬱恨,再也忍不住了,看到了文霞就破口大罵:

「文霞,你眞變了!」一口氣像急口令似地⋯⋯ 「認識那姓閻的不過三天,送了你一隻粉缸,又用了汽車帶你出去了一次,你就不要見我,我來就要囘我不在家,我把你當作什麽樣女人看了的?還有,伯母,你也不喜歡我這付樣子了,好,好,好!」

文霞和她媽媽在這情形下都呆住了,只是說:

「你發瘋了,友生!」

「沒有這事,沒有這事。」

友生仍然是那麽氣憤地說:

「你們不用騙我,姓閻的送你那粉缸,是我經手賣給他的,昨天我在門口聽見裏面在響,你們以爲我不知道?」

「⋯⋯我辛辛苦苦爲你積了兩年的錢,湊足了三千塊錢結婚費用,兩年,整整的兩年⋯⋯」

友生說到這兒,忽在牆角地上發現了那粉缸,立卽奔過去拿起:

「⋯⋯你看,說我糊塗,這東西是那兒來的?」

這時,文霞上前一把將他抓住,理直氣壯地解釋:

「友生!你弄淸楚事實再這様罵人,這是閻大鵬送我的,昨天來請我去吃飯。可是吃過了飯我不肯去跳舞,非囘來不可,他只好把我送囘來。他送我的東西我不希罕,所以我把它丟在地上。我剛才說下次他要是再來找我,就囘說他不在家,媽也討厭他。」

文霞的媽媽也跟着說:

「我討厭的是他,不是你!」

聽完這一篇話,友生才知道剛才完全是自己的誤會,不禁轉怒爲笑,心頭就像落下了一塊石頭那一樣輕鬆,連忙承認是自己的糊塗。於是從衣袋中摸出兩個首飾盒,交給文霞。文霞打開小盒,發覺是一個鑽石戒指,再打開大盒,裏面是一對金鐲在閃着光。她眼睛中充滿了熱愛與感動望着友生,友生反覺受寵若驚,一種忸怩的表情出現了在他的臉上。

友生接着吿訴她們,打算明天請一天假,上午去定萬花酒店的禮堂,付房租,賃傢具,以及買家裏要用的東西。下午則文霞去定租禮服,買衣料⋯⋯。這時文霞和她媽媽都壓抑不了那一般內心的喜悅,要留友生吃過晚飯再走,友生爲表示客氣,對走自廚下的文霞媽媽衝口而出:

「伯母!你別忙!」

文霞於是那麽温婉地靠近友生:

「你還是伯母長,伯母短的,再過五天就要改口叫她媽媽了。」

在那股恬靜而甜蜜的空氣中,友生緊緊地將文後擁進了他的懷裏,他倆的心靈已溶合在一起了。

在文霞和友生籌備結婚的進行中,閻大鵬與交際花林玲玲,也進行着一個醜劇:

一大清早,玲玲就在床上搖電話給閻公館,迫起喉嚨學男人的聲音,要閻家佣人通知大鵬馬上到她家來,她說:「⋯⋯林小姐死了,不,快死了,」她要用死的威嚇來奪囘大鵬對她的愛。

大鵬進入玲玲的房時,首先映入他眼中的是凌亂的被褥,是茶几上的「來蘇兒」瓶,其次是一張寫着「我死了」的信箋。大鵬看到這三字大驚,急把床上的被掀起,玲玲正蜷伏在床上。衝天而起的是玲玲的哭聲:

「你這沒良心的東西,又騙上了別人,要跟人家結婚,你這算和我還算什麽?叫你跟我結婚,你就不肯⋯⋯我不要活了,我不要活了!」

閻大鵬坐汽車到文霞家,但却給文霞的媽媽藉詞文霞巳經外出而婉拒了。這樣,大鵬就只好去找自己的父親商量,要求父親同意他跟文霞結婚。

閻羅王對大鵬這個請求並不含糊,從文霞的容貌、學問、品德、性格查問起,一直到她的家世為止。大鵬要求他馬上决定,但他却說還要慢慢考慮,而轉把精神放在處理房客繳租的問題上去了。

閻羅王所關心的,是他租出去的房屋還有三十二家人家沒有加租,還有那山上空地上的木屋限期已過,尙未拆除,他那老家人老王向他解釋:

「本來早就要拆的,因為有一家人家沒有搬,一個七十八歲的老頭為這吊死了,那兒的住戶因此强硬起來,抗議說我們無理壓迫。」

於是,閻羅王大怒了:

「混帳!這地皮是我的,我要他們拆木屋⋯⋯還說我壓迫他們,這個月裏不拆的話,我要放火燒 了!」

受這篇話啓示最深的不是老王,而是大鵬,他心中懷了一個主意,當他父親最後答覆他:「你的事跟老王談談,叫他去打聽打聽好了」這話時,大鵬於是用最大的工夫來進行對老王的說服工作:

「老王!你來我家幾年了?」大鵬說。

「十八年了,我來的時候少爺你還只七歲。」老王答。

「你初來的時候是聽差,現在是我們的帳房了,你感不感激我們閻家?」

「當然感激。」

「你肯給我做一件要緊的事嗎?」

「少爺的事,我從沒說一個不字。」

於是大鵬拉了老王在沙發中坐下說:

「你上次看見那位李小姐,李文霞,住在後街三百三十三號,是我們的房客,你可認得她的父母 ?」

「見了面準認得,我收租收慣了的。」

「那末你給我跑一趟,你就說我對他家女兒⋯⋯」

漸漸地由大聲變為耳語了,只見老王不住地在點頭,少主的這件差使,他站不敢不盡力去辦的。

老王奉命去跟文霞的爸爸李鴻發打交道,現在他們坐在一個茶樓的卡位中,老王首先述說大鵬對文霞的好感,在大鵬的生日那一天,文霞曾去跳過舞,後來大鵬也去看過她,送過東西,請吃過飯,倆人感情很好,他們已互相戀愛。說到這,老王特別强調:

「戀愛!你懂不懂?」

鴻發點了頭,於是老王把談鋒繼續下去:

「所以我家少爺要我跟你談談,要你給女兒的終身大事决定一下」。

鴻發對這,最初是在客氣中有點躊躇,說文霞已有一個朋友,並且也提及了婚事,但後來也表示不滿了:

「⋯⋯就是那小子聘禮不够尺寸,所以我還沒有完全答應」。

這正中了老王下懷,於是他誇羅了閻家財產的富有,權勢的巨大,而最重要的,尤其是鴻發現在的房子,業主正是閻羅王,這些房子早就要收囘,只要一决定,房客就得搬,不過,老王很富誘惑力的說了:

「只要你做了他的親家,還有什麼問題?⋯⋯有條件你就說看看⋯⋯要禮多少,開出來好了。」

鴻發顯得那麼地興奮而又踟躊:

「這怎麼說是要價?我的意思⋯⋯嘻嘻!是聘金⋯⋯先給我們老兩口兒還還債,五千就行了,至於聘禮」,他伸出出了三個手指:「二三十兩金子⋯⋯」。

跟着,鴻發又改正了,手指再伸多兩個;

「⋯⋯不!不是二三十兩,至少五十兩⋯⋯嘻!我倒沒關係,少了閻少爺面子又不好看⋯⋯」

這時,突然大鵬從隔壁一格卡位中出來,鴻發與老王都呆住了,大鵬走到桌前,那麼突兀地:

「這條件算數」?

老王連忙爲兩人介紹,大鵬跟着快刀斬亂麻似的再說:

「好!條件我答應,婚事你做去,一言爲定,不得變卦」。

鴻發正要說什麽,還來不及開口,大鵬已經掏出支票簿在開支票,並且一面說:

「我現在去萬花酒店,你囘去叫文霞立刻就來,我要請她吃晚飯,還有事和她談,現在你先拿這個去就算定洋」。

鴻發木然地接過大鴻撕下的支票,不知如何是好,想拒絕,似看到支票心中實在歡喜。當大鵬和老王相繼會賬走後,他還在那兒木然地望着支票。半小時後,他囘到了家,於是家中的風暴來了!

爲了這筆到手的巨款,鴻發要執行他父親的權威,非要强迫文霞改嫁與閣大鵬不可,但文霞和她的母親當然認爲鴻發絶頂荒唐,憤怒得從他手上把支票搶過來。正在這時,老王拍門而入了,他說大鵬在萬花酒店等得不耐煩,現在派他來接,文霞在這情況下更爲惱怒,爲表示决心,在老王向前撕毀了支票。

當然,老王很快的就把這事回去吿訴了大鵬,大鵬在大拍桌子,大發雷霆說李鴻發背信,决定用強硬的方法搶文霞,先便友生結婚不成,然後再迫她退婚。關於進行這計劃的幫手,也决定請求父親關照手下協助。

陰謀在萬花酒店進行着,友生的婚禮籌備也在萬花酒店進行着。友生的理想是那麽地美麗,他指揮工人抬來「鍾李聯婚」的花牌,要酒店的夥計明天掛在大門口,路上碰到老王他也那麼無邪地給老王一份喜帖,對老王聲明明日三時行禮,六時入席,他沒有留意老王陰險的點頭和獰狰的冷笑,他只是以那充滿希望的目光望着那花牌。

等到文霞和友生結婚的吉日。萬花酒店已掛上「鍾李聯婚」的花牌。

在李家,則賣雲呑的阿展,鄰居女工,以及一大批其他親友正魚貫地進入禮堂,在向文霞及她父母道喜。文霞兄滿面笑容在忙着打扮,她母親也喜家洋洋的招待衆人,只是她的父親李鴻發在房裏滿面怒容,以極不客氣的措詞來答覆衆人的道喜:

「喜從何來?這門親事我管不着,不干我事」。

甚至在衆人面前老夫老妻衝突起來,弄得衆人,大窘而退,鴻發的腦中老是裝着閻羅王的暗影,他終於說了出來,像對大家下警吿:

「第一,得罪了他們,我們就要給趕出去了。 第二,閻羅王討不到文霞做媳婦,我的老命也難保了」

文霞可受不住了,很嚴正的說:

「爸爸!是我出嫁,不是你出嫁,你怎麼能答應人家?閻羅王儘管有勢力,不能這樣不講理,他欺負人是他錯,你讓他欺是你錯」。

鴻發更爲惱怒,奪門而出。

當文霞化裝完畢時,閣大鵬對這婚事的搗亂計劃果然陸續她行了,首先是花舖出店送來兩個花圈,上面書着「文霞太夫人千古」字樣。跟着是殯儀館職員帶來兩個抬屍的忤工進來,說是接到電話,特地派車來這兒接屍首。而後隨至的是警車聲,兩個男護士急奔而入,就是醫院特派來救護的。其次是一隊哀樂隊的到臨,嚷着「孝堂在那兒」?再次是冥器店送來兩個紙人,一輛紙汽車和一幢紙房子 ,催着要收賬。一片吵嘈,使人頭昏腦脹。

文霞和她母親極力解釋家中正做喜事,做手勢要經這羣人出去,阿展知道是閻家的搗蛋,於是得體地對大家說:

「今天是李小姐辦喜事,有人要故意破壞她的好事,開了各位的玩笑,非常對不住,請各位囘去吧!」

這幾句話當然是很能感動這一羣人的,但這時,閻家派來的流氓出面了,煽動大家不要走。於是文霞惱怒得親推這些人出門。女工,阿展等等都幫着把這批人趕走。正在這混亂的時候,兩個流氓都上前將文霞挾持,挾上一輛汽車後就開走,文霞母親發覺這事,也來不及搶囘。這時友生的結綵迎婚車適開到,知道了後就向那流氓的汽車疾追,但流氓穿過一條十字路時紅燈却亮了,結果只好看着流氓的車子飛馳而去。

流氓們的汽車在大都會酒店門口停下,接着便把文霞挾上五樓了。從電梯出來以後,老王走在前面,急步到「五一二」號房門口把門打開,接着流氓們把文霞挾了進去,老王指揮一個流氓守在門外,他則與兩個流氓進入室內。

文霞充滿了焦急的憤恨,無可奈何地在室內站着,老王過來要爲她整理頭紗和綴花,她的忿怒才得到一點發洩,她把這些紗和花扯下擲在桌上,聲色俱厲地說:

「讓我走」!

自然,她他句話是得不到所希望的反應的,她又喊了「救命」,意圖得到外面的協助。但老王却得意地笑說:

「這家酒店很考究,牆上都裝着隔音板的」。

這時,文霞實在忿極了,撲到老王身上,給揮拳毆打。一個流氓過來拉開,老王也要起身抵擋,文霞不顧一切,拉住他就咬,這一咬,倒給文霞帶來了逃走的機會,因爲老王和流氓當時便將她關入了浴室。

最初,文霞把希望放在把浴室門的破壊了,後來才想到浴室中的窗可以利用,但開窗探頭出去一望時,下面是街道,又高又險。窗外的一面是一條很狹的邊,另一面則是隔室開着的窗,她曾企圖跨窗而出,但撩起衣裙要行動時,俯覽街頭,極覺驚慌,又只得退囘窗內。

她躊躇的走近浴室門,發覺大鵬已經入室了,這是她,榮辱關頭,所以門口的脚步聲,她先退到了窗口,這時,門外傳來鑰匙開啓的聲音,除却越窗而逃外她又沒有再退的地方了。在這緊急時做,要求自由的慾念勝過一切,他終鼓起了勇氣,轉身跨出窗口,兩手把住窗的沿牆,向鄰室窗邊緩緩過去。

當大鵬把浴室門打開時,文霞已越入鄰窗,大鵬他們在窗口探望,只見文霞上半身已起入鄰窗,兩脚仍踏住牆邊,不料兩脚一滑,足上的高跟鞋脫落到街道上去了。大鵬老王及流氓們都不禁大驚失色,這時大鵬雖想也越窗去追文霞,但覩此狀,也只好退縮,只得趕到鄰室門前守候。

文霞自窗口爬入鄰室後,輕輕地從窗帘後閃出,看到這室中相灰碟邊還閣着半截燃着的香烟,沙發放着一件女裝外套,沙發前又有一雙男皮鞋,跟着傳出的是女人聲音,嚇得很,只好又急急地躱入長窗帘很面。

原來閻羅王和玲玲也有勾搭,這天正在這房間裏幽會。玲玲賣盡風流在要閻羅王給她購鑽戒,兩人精神完全放在打情駡俏上,自然不會知道文霞從窗口爬入,文霞也就利用了這機會進入了這房中的浴室。

在屋門口外,大鵬和流氓已經守候頗久了,再也忍不住於是開始敲門,閻羅王已呼呼入睡,玲玲問:

「誰呀」!

老王在外面答:

「我們要⋯⋯」

大鵬又跟着說:

「對不住,請你開一開門,我們要找一個人,他躱在你房裏⋯⋯快一點,我們一定要找他,別讓他跑了。」

玲玲聽到這種口氣的話,以爲什麼禍事來了,立把閻羅王推醒,罵着:

「你這個死猪,有人來抓你!」

「誰敢抓我,我不抓人家就好了,」閻羅王醒了如此說着,但他又想重新睡下,等到玲玲聽出外面說話的人是大鵬,就轉吿了他,至此閻羅王以爲兒子是捉他來的,大驚失色,從床上躍起,原想躱入浴室,但浴室已被文霞先入鎖起來了,只是慌張地站在室中發抖。

突然,閻羅王的哮喘老病又發作了,他蹣跚地伸手攀住衣櫉叫喚:

啊喲!我完了我⋯⋯我完了,藥⋯⋯藥又沒有帶⋯⋯」

在閻羅王的劇喘中,外面敲門的聲音更烈了!

「到底開不開?窩藏着人,我又不客氣了!」

大鵬看到在房中的竟是玲玲,爲之愕然,誤會玲玲故意把文霞窩藏起來。而玲玲呢,又誤會大鵬是捉閻羅王的奸而來的,大鵬迫玲玲交文霞出來, 而玲玲又錯認爲是耍把閣羅王交出,因此說:

「你回去吧,知道就算了,鬧出來了大家都不好。」

大鵬當然不干休,指揮流氓及老王四面找,他自己跑去開浴室的門,但打不開,直至聽到衣櫃中有人跌倒的聲音,才認爲文霞是躱在裏面而停止搜査。這時,老王原欲把櫥門打開,大鵬却阻止了,要自己去開。玲玲又突起來阻止大鵬開,這時大鵬忽靈機一動,停住了手說:

「你躱在裏面怕難爲情不肯出來也好,看你平日的威風,今天爲什麽見了我一點聲音也沒有了? 」

大鵬看了手錶又說:

「再過一個鐘頭,才放你出來,我就要垮你的台,辛苦了,該多休息一會兒吧!」

至此,順手把衣橱門上拖着的鑰匙旋動鎖上了再說:「我把門鎖住了,鑰匙在我這裏,你別想自己出來⋯⋯」

躱在浴室中的文霞,把耳貼在門上聽著外面大鵬的話,却感到非常奇怪,她誤會大鵬對衣櫥說的話是對在浴室中的她說的,看着自己手中揑着的浴室鑰匙,一方面感到莫名其妙,一方面又再想逃出,於是跑到窗口,跨出了一半,望到街下的驚險,緊緊地閉了一下眼定神,終於咬緊牙根,跨出窗口。這脚上沒有鞋子,倒覺比較方便,足尖踩在檣邊上,手攀着牆,一步埃一步地,結果又入了另一扇窗。

這時,外室的玲玲頹然坐在沙發中,大鵬得意洋洋,跑到玲玲跟前說:

「玲玲!你全看見了,今天這樣子才出我一口氣,吿訴你一個消息,我馬上就要結婚了,以後大家不要吃醋了,知道麽?」

大都會酒店天翻地覆之時,萬花酒店的禮堂中却仍籠罩着一般愁雲慘霧。

喜堂中高燒的紅燭已去了半截,偌大的禮堂中,賀客只剩下了稀稀疏疏幾個人,一切都顯得凌亂零落,文霞的媽媽可憐地坐在椅中啜泣:

「爲什麽文霞的命這樣苦啊!」

女工們只好用話安慰着這老人家:

「伯母,鍾先生這麼沒勇氣,事情很明白⋯⋯

而鍾友生呢,他正頹喪地坐在另一邊,同事老吳和小張站在他面前老吳大發議論;

「所有的事全是姓閻的在搗蛋,他破壞你的婚事,陰損新娘,還把人綁走,你現在沒有第二條路,只有一面報警,一邊趕走閣家去辦交涉⋯⋯

友生還是一貫懦怯的表情說;

「我怕他們⋯⋯。」現在,客人都走了,婚也結不成了,我們戀愛了兩年,好容易盼到今天,編編老天爺要害我們⋯⋯」

老吳這時眞有點生氣了:

「這不是老天爺的事,友生,這樣想是你的錯 。害你的是壞人、惡霸,是這個使壞人惡覇橫行無忌的社會。你應該認淸楚,應該拿出勇氣跟他們鬥爭。對這樣的人,如果你不起來抗爭,你就被他們欺侮、殘殺,他們佔據了你的新娘,你要救他,負起男子漢大丈夫的責任!」

友生聽了這篇話,低頭沈思。正在這時,文霞爸爸却走入萬花酒店的大門,進入禮堂來了,以一種錯諤的神情來看這賀客寥寥情形零亂的場合,看到他妻子在一旁飮泣,還誤會是在生他的氣,而跑去向她懺悔,不料反應的竟是那麼出他意外的說話

「你知道不知道,文霞給人搶去了!」

「誰人搶去?」他問。

於是他細聽了今日發生事情的經過,情緖激昂起來了:

「可惡的閻羅王!友生呢?友生怎麼不去救? 」

他轉身去找友生,友生仍沒有思索出一個結果,他只得一把拉住友生說:

「你好!你好!」

懦怯的友生,仍然說出懦怯的話:

「伯父⋯⋯你別跟我吵了,文霞給人綁走,你不滿意我也好,現在不干我的事了。」

「不干你的事?你說得出這個話來,你至少是她的未婚夫,你竟願你的愛人給人綁走,你這無用的東西!」

他這一罵都把友生的精神振奮起來了,友生明白並接受了大家的鼓勵,於是堅决地說:

「我去找她!我去找她⋯⋯我有責任保護她!」

友生現在醒覺了,他覺得先到閻家再說。於是大步踏出禮堂,而所有的人也都跟着一同去,友生奔到街心叫車,正巧開來一輛的士,在門口停下,友生立刻開車門衝入,文霞却由另一車門走出,招呼車夫到賬房間取錢。文霞首先發現友生,大呼:

「友生!」

先發現文霞的却是她的爸爸,也大呼:

「文霞!是妳!」

這時友生才也發現車外有人,乍看之下,文霞的男性服裝使他感到陌生,及仔細看清,才知是文霞,急出車外兩人在熱烈的擁抱中大笑。

小張馬上奔到禮堂去通知:

「新娘來了!快奏樂,婚禮開始。」

於是賓客們都起立了,在結婚進行曲的旋律中,大衆迎著新娘進來。

新娘是她的爸爸與友生同挽着,仍是男大衣、呢帽、赤足,一路走,她的爸爸一路爲她脫大衣和帽,賓客們奇怪中流露着感動。友生的同事而老吳在婚禮完成後的致詞正與新娘今天奮鬥過程一般有力,他說:

「今天這一對新人,在舉行婚禮的這天,遇到了一個嚴厲的考驗,有一個壞人利用流氓的黑勢力來破壊今天的婚姻,可是新娘勇敢地應付,終於囘到新郞的懷抱中來了,證明怯弱,低頭,便是自趨滅亡,堅强奮鬥,終必戰勝惡勢力,達到勝利。」

在賀客的鼓掌中,文霞的爸媽都歡喜到熱淚盈眶,婚後的友生和文霞,也相視而笑了。 《完》