貧賤夫妻百事哀

冷月断魂歌

這一個曲折離奇的戀愛故事,是描寫一雙姊妹都追求音樂家柳知音,大姊冷月影的愛是藏在心的深處,妹妹令月華則熱烈追求知音的情愛,可是知音的心已被月影所俘擄。不幸月影發覺妹妹也是追求自己所愛的人,同時,家中也發生重大變故,月影爲了不願與月華爭愛,忍痛自我犧牲,允嫁金融投機家嚴浩然作妾,以挽父親因投機失敗而面臨破產的危機,知音因誤會憤而接受月華的愛,相約到外洋留學。臨去前,月華得知音之妹惠芳報吿,知月影實爲己而犧牲,感極而生獨自出走之决心。數年後知音方知月影實愛己,急囘來欲見月影,不幸月影已在出嫁前投河自殺。惆悵之餘,月華適亦囘來,方欲再續前緣,突聞月影仍在人間,經過諸多曲折,終於知音月影結成夫婦。

貧賤夫妻百事哀・電影小說・

(司馬南)

(一)

晨曦照遍了大地,生活在這個大都市的人們,都經過一晚的安逸休息,如機械般似地復翻身起來爲盡人生之責而工作,爲求生存而勞働。在通衢大道中熙熙攘攘,車輛輻輳,更加顯露這個都市的繁榮。

在半山區的地帶,有一幢佈置相當整潔的小洋房,裡面住着梁廣一家人,還有一個同屋居住的何老師父子。

當這一個淸早的辰光,梁廣的太太廣嫂漱洗畢順便倒了一盆臉水由外面進來,經過大廳,碰着她的奶奶——四婆。她遂張着笑容向四婆做一個晨早見面的禮,叫聲:

「奶奶!早晨!」

「早晨!今天是我的生日,你要早一點出去買菜,不然是不會買到新鮮的東西。」

「是,我知道了。」

廣嫂囘覆四婆的話後,卽將盆水捧入自己的房,然後走去拿掃巴打掃地下。不久,復轉囘房中,看見她的女兒小眞剛起床,她卽向女兒說:

「小眞!趕快去洗臉,時間快到了。」

「媽!我知道。」

廣嫂催促着她的女兒去洗臉後,卽走近茶枱去斟茶捧出去,她把茶遞給四婆,同時說:

「奶奶!喝茶!」

四婆將茶接過來復向廣嫂叮嚀,說:「大嫂!今晚要請幾位親戚來吃飯,你應做的事很多,小眞給她自己上學,你可不必帶她去呵。」

「是 奶奶。」廣嫂很孝順地答了四婆後,復返囘房去對她的女兒說:「小眞!今天是阿婆的生日,我有許多事要做,沒有空兒帶你上學,你跟老師一齊去。」

廣嫂對這晨早起來應做的家務略爲料理妥當後,她開始在想着剛纔四婆對她的吩咐,她微蹙着娥眉,摸摸自己的袋子,復走去把抽屜打開一看,自言自語說:

「祗有塊半錢,那裡夠買今天的菜呢!」

當她正在憂愁的時候,她的丈夫梁廣囘來了。

梁廣本是一個受過敎育的有爲靑年,祇因受了禁運的影響,開始嘗透失業的滋味。因素性不善鑽營,亦沒有什麽背景,較高的職位攀不上,較低的又不屑去側就,因此給他一天一天把日子虛度過去。在過度刺激下,他竟轉了性,日夜沉迷於賭館,夢想由賭來解决他經濟的困難,想要碰碰運氣,希望時常得到不勞而獲的意外財。他昨晚又流連在賭館,一直賭到日上竿頭纔拖着疲倦的軀體離開賭塲,着上一套又粗又縐的中裝衣褲,連衣紐都沒有扣,蓬頭垢面跑囘家。

廣嫂看着丈夫精神如斯頹喪,她在旁撅着咀說:

「一定昨晚又去賭到現在,一定又輸光了錢才蕩囘來咧。」

梁廣因極度疲倦,對廣嫂的話聽不入耳,卽走到床上躺下去。廣嫂以一個爲人妻子的溫情坐在床緣,以手推着丈夫的肩膊說:

「今天是奶奶的生日,我只有塊多錢,你給點錢我買菜,我去你的袋子拿好嗎?」

「那裡有錢,輸光了!」

「這怎末可以!」

「輸光了有什麽辦法。」

「那裡可以,這個月份輪到我們養奶奶,你是她的長子,應當買點好的東西給她吃才對,有錢嗎?快點拿給我。」

「別吵,我要睡覺!」

廣嫂看見丈夫拿不出錢來,她走去搜他的袋,果然空空如也。她嘆了一口氣,走去打開衣櫉,檢出一件較新的旗袍,時四婆跑進來,說:

「還不要快去,等下買不到菜怎末辦,何必換衣服呢!」

「不,我是想今晚要穿那一件。」

「你喜歡那一件就那一件,隨便好呵。」

四婆催促廣嫂上街去買菜後卽囘轉身而去,廣嫂連忙把旗袍放下,拿出幾件衣服塞進菜籃,正要出門,忽見她的女兒進來,她說:

「小眞!你今天不要拿錢,如果肚子餓,喝杯茶,你自己跟老師上學,早點囘來,我要去買菜了。」

(二)

分居在梁廣家的何老師,他是一個小學的敎員,自從他的太太慧慈不幸仙逝後,他卽父代母職養育他們唯一的結晶品——念慈。何老師本來和慧慈兩夫妻非常恩愛,那知上蒼不佑,編將他的愛妻吊返瑤池。他受此打擊,殊感痛苦,不得不把精神上的安慰,寄托在念慈身上。

這一天,他照常起床後踱到房前的晒台去呼吸新鮮的空氣,欣賞盆花的美麗,同時耍幾下柔輭的運動。他散步畢,順手將昨晚拿出來凍露水的花盆扶進房去,照舊放在原處,然後行近床前以手推着他的愛兒說:

「念慈!念慈!起身吧!」

念慈以手擦着睡眼,翻轉身起來,自己走去洗瞼。盥洗畢正要去換上學的衣服,忽然看見他的父親站在母親的遺像前呆呆地望得出神,他說:

「爸!爲何一早起來就望着媽的像呢?」

「念慈!以後你要關心讀書,不然;你媽在九泉之下亦不會安樂。」

「爸!我聽你的話,我以後要勤讀,你免担心。」

當他們兩父子說話的時候,小眞捧着一盆臉水進來,她向老師請安後復出去。

在叧一間房裡,梁廣的弟弟——積臣披着睡衣,向外呼喚:「阿芳!阿芳!」叫了幾聲沒有囘應,正在大發脾氣,剛遇四婆行過,聽着積臣的叫聲,她卽跑進去問:「你叫阿芳有什麽事嗎?」

「哼!一早起來連一個人影都沒有看見,要買一點東西都不得。」

「你想買什麽東西?」

「我要用早餐呵。」

「是,麵包,我都忘記。」

四婆深恐積臣再發脾氣,趕快向外一望,叫:「小眞!小眞!」

小眞聽見婆婆的叫聲,走過來問:「阿婆,你叫我是嗎?」

「是呵 快去替二叔買麵包!」

四婆打發小眞去後,卽向積臣說:「今天是我的生日,你不要出門,在家裡趁熱鬧好嗎?」

「我不囘辦事處去那裡可以。」

「那末你早一點囘來,等下二嫂起床,你對她說今天是我的生日,要弄一點菜請幾位親戚,你叫她大家一齊吃了飯纔出門去。」

「誰知道她今天有沒有約人家打牌。」

(三)

梁廣躺在床上,翻來覆去,不能成眠。雖然他是很疲倦,但爲了昨晚的賭運不佳,手氣太壞,給他思潮起伏,兩眼光光地望着天花板。他忽有所得的走落床把門關起來走近衣櫉,將剛纔廣嫂檢過的漂亮旗袍拿出來,用報紙包裹妥當,側耳去聽外面的動靜。

小眞買了麵包拿到積臣的房去,積臣喝了咖啡後,一邊用刀叉切開麵包,一邊叫他的兒子:「尊尼!快起來吃早餐呵,這樣晏還不起身!」

小眞行出積臣的房間,經過何老師的門外,給何老師發現,他叫:「小眞!進來喝杯牛奶水。」

小眞說:「何老師,剛纔媽說她今天不要送我入學,叫我跟你們一齊去。」

「好呵,進來喝杯牛奶水!」

小眞很聽話地走進去,何老師已穿好衣服,檢取今天上課時應用的書籍,乃促念慈和小眞說:「時間已到了,快上學去吧!」

他們幾個人下了樓經過客廳,遇見四婆,小眞叫:「阿婆,我們返學了。」

「嗯!」四婆由鼻孔裡答了小眞一聲,然後轉着笑容向何老師說:「何老師!今天是我的生日,今晚早一點囘來吃飯。」

「大家自己人別客氣。」

「就是自己人所以隨便弄些菜請你來趁高興。」

「謝謝,我早點囘來。」

何老師和四婆談過後,正要跑出去,時積臣亦剛要囘辦事處,一下樓碰見何老師卽排起洋派的架子,挺着胸,摸下時麾的領帶,和何老師打起洋話來。

何老師問:「積臣,今天這末早返工?」

積臣神氣十足地伸手看看錶,說:「唔!在洋行裡辦事,最重要的是守時勤謹,我正趕着七點四十五分的一班船渡海咧!」

何老師看見積臣匆匆地要出去,亦不多說,打過招呼後帶了兩個孩子離開梁家。四婆走去把門關上,囘頭來,看見梁廣瑟瑟縮縮地夾了一包東西下樓,還心神不定地東望西望,四婆有些奇怪,問:「你一天到晚都是失魂落魄的,到底是在搞什麽鬼?」

「沒有呵!我要出去買點東西。」

「今天是我的生日,你亦應該早些囘來。」

「我知道了,你們可不必等我。」

「呵!阿廣!你是我的長子,對家中的事應該有一點責任心,終日在外面胡混,流連賭館,有什麽用呢,爲何不去找些正經的事情做?我看你近來都變了!」

「媽!你不知道,我何嘗不想工作,可是找不到,有什麽辦法呢!」

「我剛才亦對你的弟弟吩咐過,叫他今晚早些囘來,無論如何,你亦應當囘來大家一齊吃飯才對呵!」

「好哪!我今晚囘來。」

梁廣愴愴惶惶地打斷話頭,飛也似地走出門。他一直朝向一間當舖而去,遠遠的望見自己的太太手携菜籃,亦恰巧由那家當舖走出來,他急躱入一條偏巷,等到太太的影子消失後他纔鬆了一口氣大踏步地竄進當舖去。這無疑的他是把太太的旗袍去換一些錢再去做他的賭本。

(四)

眞的,梁廣由當舖得來些少的錢,好像被賭鬼迷住的復蕩到一家叫做「大運公司」的麻雀館了。

這家麻雀館的老板是當地劣紳劉望,大家叫他做劉大哥。他在淪陷時期曾做過倭子的鷹犬,狐假虎威,養成了一種無惡不作的劣根性,廣交上中下階級的人,因此他所做的這種非法事業才能夠站得住脚。聽說他除了這家大運公司外,還有其他的賭塲和俱樂部。

梁廣算是這間公司的長期顧客,他一進門,劉望則代他挽着其他賭徒入局,然後得意洋洋地跑出去。

在這家賭館裡,除了常有的麻雀外,還有其他的賭博,有時亦玩着撲克牌和天九牌,道友們來來去去,日夜不停,可謂盛極一時。這一個淸早的時候,一班賭徒,個個都抱着飽滿的精神來博他們的幸運。當一陣叫囂聲,打牌聲,咳嗽聲夾雜在空氣中的時候,驀然有一個散髮披肩,衣服襤褸的中年婦人蹣跚突圍而入,她那深沉的餓眼瞪住着一個賭徒,走到他的身邊發出呻吟的呼喚:「阿旺!哎!你整天躱在這裏爛賭,全不顧到家裏的孩子病得那末厲害,你還不囘去看一看!」

「別吵!我沒有空!」

「你不囘去,亦應當給點錢讓我去請醫生呵。」

「囘去!我不管這許多!」

婦人的聲音是如何的悽慘,可是阿旺一心顧住賭牌,絕不爲她所感,反而給她說得動起肝火,大聲喊着:「給我滾出去!快滾蛋!」

在賭塲裏的待役看見他們的賭徒還駡着自己的老婆,於是順風推舟地要把這個婦人拖出去。坐在旁邊的梁廣眼看這一幕慘劇,不禁想起自己家中妻女的情形,而予以同情,他憂着臉向侍役說:「你先替我給她兩塊錢,等下算賬。」

(五)

積臣的太太雪莉,素性驕傲,兼以父親相當富有,因此目空一切,在梁家無人敢得罪她。不但積臣畏之如虎,就是四婆凡事都要看她的臉色。

已是中午的時候了,雪莉纔醒了過來,輕移玉步到梳粧台前去化裝。四婆在外面聽見雪莉的聲音,知道她已經起身,才敢笑嘻嘻地踏進來,向着她的次媳說:

「二家嫂!今晚在家裏吃了飯纔去呵。」

「什麽事呵?」

「今天是我的生日,我想請幾個戚友來家裏吃飯。」

「噢!我都忘記了,可是我等下要到俱樂部去打牌,你們可不必等我。」

四婆聽見雪莉要出去,亦不敢多說,深恐給她動怒,反爲不美,遂抱着失望的心神離開媳婦的房。來到樓下的大廳,正遇廣嫂買菜囘來,廣嫂說:

「奶奶!你看!我買了許多東西。」

四婆帶着輕視的態度檢看廣嫂買來的貨色,她搖搖頭說:「哼!這隻雞太瘦。」又翻看菜籃裏的菜料繼續說:「這塊肉太肥,這條魚太小。」

「唉呵!奶奶!現在什麽東西都起價,連買菜亦覺得爲難咯!」

「哼!你想省錢是實。」

廣嫂費了九牛二虎之力纔得到多少錢去買這末新鮮的菜囘來,她以爲今天奶奶當能滿意了,那知又是「撞板」,大失所望地拿了買來的東西進到廚房去,她看見阿芳卽向她說:「呵!做人實在爲難咯!」

「又是給奶奶嫌東嫌西是不是?」

「豈不是嗎?今天買了這末多好東西,她又說什麽雞太瘦,肉太肥,魚太小,好像沒有一樣合她的意,你看人家灰心不灰心呢!」

「大少奶!不是我多嘴,你亦太遷就奶奶了,她在二少奶那邊吃飯,向來沒有聽見她說這樣不好那樣不好;而在你那邊吃飯,則不是太鹹就是太淡,你說這是不是太偏心……」

「老人家多是這樣,算了吧,和她計較做甚麽?等下給人聽見麻煩又要來了。」

雪莉化粧完畢,換了一件新製的旗袍,夾着手袋匆匆要出門去,偏偏給她的兒子尊尼攔住:「嗎咪!給我一塊錢。」雪莉扳起臉孔說:「你想死,阻手阻脚!」剛遇四婆行過,看了雪莉趕着出門,爲要討好她,卽走上前拖着尊尼的手說:「乖乖!婆婆給你,媽要出街呵!」四婆掏了一塊錢給尊尼後,順便向雪莉問:「二少奶!吿訴我你上那兒去,讓我好去通知你囘來吃飯?」

「我去五嫂那邊。」雪莉隨便答着四婆卽槖櫜聲地踏出門。

這是一家俱樂部,大廳上有許多男男女女一對一對的擁抱着大跳其交際舞,在叧一邊坐着雪莉和幾個人正在賭牌,劉望是這家俱樂部的主人,他陪着雪莉坐在她的身邊。

「怎末,又輸光了?」劉望笑嘻嘻地問。

「眞是倒霉,輸了這末多錢。」

其中一個賭友老七卽站起來要向雪莉淸賬,雪莉看看自己的手袋只有幾百塊,尙欠了人家約幾千塊,她皺着眉忽而輕輕逗了劉望一個媚眼,這個表示,聰明的劉望是會意的,他爲了迷戀雪莉的美色,很慷慨地向着老七說:「好,這筆賬都算在我身上。」

劉望替雪莉負責了這筆債,雪莉纔轉露笑容側近劉望的身邊表示很感激他的好意,劉望一時樂不可喩,在大庭廣衆之間與雪莉更加親密起來。有頃,俱樂部中的僕歐走上前來向雪莉說:

「雪莉小姐,有人要請你上台去唱一支歌助興。」

「輸了錢,還有心神唱歌嗎?」雪莉拒絕他。

「去吧!人家喜歡聽你的歌喉,你就上去唱一唱。」劉望催促着雪莉說。

雪莉在劉望的鼓勵下與座衆的掌聲中,大搖大擺地跑上音樂台去歌唱。

(六)

在梁家的厨房中,廣嫂與阿芳忙了大半天,又要到外面去捧茶敬客。致使鍋裡的飯必必卜卜地滾着,幾乎連鍋都要燒穿,幸得何老師和小眞囘來,趕快替她抽出灶中的柴,不然當不可設想;但鍋裏的飯却燒焦了。

客廳上已來了許多親朋戚友,五叔和五嬸來得特別早,他們坐在沙發椅上談天。五叔是一個勢利者,當他聽見四婆說阿廣失業已久的話。便搖頭說:「我看他的時辰和廣嫂有什麽衝突吧!」

他們談這論那的當兒,尊尼這孩子,怪頑皮地走上前來,不管三七二十一,將手裏的水鎗向五叔的臉打來,嚇得五叔趕快縮囘頭避之。四婆站起來駡他,他嘻嘻哈哈復放一鎗,將四婆的頭臉都淋濕了。積臣恰於此時囘來,則帶尊尼進去。

俄而梁家的二伯和三姑都相繼而來,大家寒喧後,復坐下去閒談,只是四婆關心着雪莉未囘,她吩咐廣嫂代爲招待客人後,卽匆匆趕到俱樂部去催促雪莉囘家。

四婆由窗望進去,看見劉望以手撫摸着雪莉的粉臂,她雖看不順眼,但亦未敢揚聲,惟有當作不知的囘轉身要由大廳上進去,被僕毆攔住,嚷着說:

「噢!別闖進去,你要找誰呵!」

「我要找我的媳婦雪莉。」

「你在那邊等,我替你進去通知她。」

僕毆遂卽走去通知雪莉,雪莉出來見了四婆纔知道是催她囘家去吃飯,她乃帶着不愉快的心情離開俱樂部。

普照大地的光芒,已漸漸柔弱下去,這吿訴人們這一日已成爲日曆上的陳迹,夜裏的生活已開始給人們去享受了。尤其是在梁家對這一晚更加是不容草率地被它溜過;因爲今天是四婆的生日,大家好容易才等到這一天來大嚼一頓。

你看廳堂上排着幾席酒筵,在每個角落裏都見三五成羣正在交頭接耳,屋內的燈光亦格外明亮,這是多末愉快的一個塲面。祗有廣嫂一人,她覺得今天有些累贅,由淸早起來一直忙到現在,不但沒有得到人家一些安慰,且受着無端的捱駡,甚而冷嘲熱諷。

四婆看見客人已到齊卽招待各人入席,她們一家人圍在一張檯前,何老師亦同枱而坐。廣嫂以他的責任尙未完畢,進入櫉房捧菜出來後,復進去預備接下來的菜色,待到樣樣料理妥當,纔乘空隙到房裏去換衣。不料把衣箱的衣服翻來覆去,終找不到她今早曾看過的那件比較漂亮的旗袍,她知道必定復給丈夫拿去當了,她的內心受着極大的刺激,忍不住地俯身落床抱着枕頭哭了起來。

席上招待各親戚的四婆等了一個時候,未見廣嫂拿酒出來,她跑到廣嫂的房裏去,看着她在床上啼啼哭哭,卽厲聲而說:

「怎末啦!人家等着喝酒呵!酒呢,還不快點拿出去!今天是好日子,躱在房裏哭什麽?」

廣嫂連忙起身,以手擦着她那被淚水浸濕而發光的眼睛,她以話瞞着四婆說:「不,剛纔飛沙走入我的眼裏,正給我揉出來,現在已經好了。」她看見四婆的顏容是多末難看,立卽裝爲無事的跟着四婆出房去拿酒。

(七)

酒過數巡,梁廣滿面春風地走進來,他的手中拿了三瓶啤酒,還有一隻雞,他馬上走近四婆的身邊說:

「媽!這些東西算是我替你祝壽的禮物。」

他把這些禮物交給母親,大家都報以一個輕蔑的微笑,他復將叧一包東西遞給廣嫂,在她耳旁低低地說:「啦!還給你,原封不動。」

廣嫂將那包東西接上手,已知道是她剛纔正要搜索的旗袍,遂拿進房去更換。

經過幾味佳餚後,大家去裝飯來吃,尊尼一把飯爬進口:「咦」地一聲說:「阿婆,你看,這飯焦得這末厲害,怎樣吃得下!」四婆拿飯一聞,果然火灰味刺鼻而入,她卽大發雌威離席走去質問廣嫂,這當然給積臣夫婦非常高興,但何老師和梁廣却極度不安,跟踪而至,積臣夫婦亦跟來趁熱鬧。

「你搗什麽鬼,怎末連飯都燒焦了。」四婆向着廣嫂大發脾氣。

廣嫂剛換上這一件烏緞的旗袍想要出去,給四婆一喊,嚇得她爲之愕然無語。

「算了吧!今天是大好日子,何必生氣呢。」何老師這樣的勸着四婆;但走來趁熱鬧的積臣却向四婆「火上添油。」

一陣喧擾後,四婆悻悻地踱出房門,來到樓下甬道,正碰着小眞捧了一碗雞湯進來,小眞給她一碰連碗都打碎了。四婆餘怒未息,又看見小眞打爛湯碗,她深以此爲不祥之兆,竟哭了起來大駡小眞,大家聞聲走來,廣嫂拖着小眞痛打一番,四婆還是呶呶不休地怒斥廣嫂,廣嫂在忍無可忍的刹那,遂將其積結在心中的委屈由無名之火迸發出來,她吶喊着:

「你們要說怎樣就怎樣吧!我已完全做盡媳婦的責任了,一天從早至晚,未嘗有一時的休息,十幾年來我在你們梁家比一個傭婦都不如,我做到汗流滿額,所得到的不過是謾駡譏諷,梁家不只我一個媳婦,人家又怎樣呢?」

這些話給雪莉聽得極刺耳,她走上前說:「哎喲,你倒說起我來,我是怎樣,我用不着你管!」

「你敢和人家相比,人家娘家有錢,你呢!」四婆駁着廣嫂。

「我娘家不偷不搶,有錢無錢,關你們甚麽事!」

廣嫂今天居然激起勇氣來向四婆反抗,這是誰都意料不到的,幸得何老師極盡婉言柔語勸着她們,這塲吵鬧才吿平息。梁廣對此站在一邊頻頻搖頭怨嘆,一憤之下,復走出門到賭館去了。

(八)

過了幾天,何老師與往日一樣,當學校放課的時候,帶着念慈和小眞囘來。小眞這個女孩兒倒很聰明,她一囘來把書包放好了後,偷偷走到櫃邊的一個米缸,她掀開缸蓋,看着裡面的米已用完,她爲此而担心起來。此時她的父親梁廣躺在床上合着眼養神,他不注意到小眞是在做什麽的。

一會兒,廣嫂裝了 碗飯及一點蔬菜進來,她說:

「孩子,快來吃飯吧!你不怕肚餓嗎?」

小眞眼光光地望着她的母親,不禁眼淚流了出來,廣嫂問:「小眞!爲什麽哭起來?」

「媽!你騙我,你還沒有吃過飯呵,我剛纔去看米缸的米已完了。我不吃,你先吃罷!」

她倆母女的說話,梁廣躺在床上是聽得淸淸楚楚的,他不是不知道家境的困難,妻子與女兒的捱餓,可是他的理智竟敵不住賭鬼的糾纒,亦祗是略有所感而已。當他翻身過來再閉上眼睛的時候,在他的耳邊復傳來她倆母女的聲音:

「媽!我想不讀書。」

「不讀書要做什麽?」

「我要去賣報紙,賺點錢囘來帮家。」

「儍孩子,不識字有什麽用,而且何老師知道你不讀書是會不高興的。」

「可是讀書又要交學費。」

「哦!我明白了,一定是學校叫你快點繳學費,是不是?別担心,你的爸爸是有辦法的。」

梁廣聽了這些話,心中頗爲難過,自怨命途多乖不能養妻育女,覺得有些慚愧,他不忍再聽下去,遂翻身起來,亦不說什麽話,卽推門而出,他的目的地當然又是麻雀館。

翌晨,廣嫂又在爲三餐而煩惱,她在無可奈何之際,惟有再到衣櫉裡去揀了幾件半新舊的衣服包了起來,打算到當舖裡去換這一天的菜資。

雪莉這一天因有約在先,亦起床得特別早,她打扮得格外漂亮,滿懷欣喜地下樓,坐了一輛新型的汽車,風馳電掣般直抵山海酒店。車到酒店大門口停下來,時劉望已站在酒店裡的賬櫃枱前等候着。偏偏寃家路狹,廣嫂此時剛由當舖出來,正想要到菜市去,行過酒店門外,一看見雪莉下車卽躱入牆角,她自己覺得不好意思發現二嬸的秘密。但她的影子早被雪莉看見了,「做賊心虛」,她亦有些心慌意亂,頻頻囘頭而望,愴愴惶惶走到劉望的身邊去。劉望見她忐忑不安,慇勤地問:「怎末這樣慌張?」雪莉撒嬌地說:「剛纔我下車給我家裡的大嫂看見。」劉望露着笑容一手搭着雪莉的腰肢說:「我以爲什麽?進去吧!別怕!」

又是一天的開始,廣嫂亦再爲這一天的柴米菜鹽而躊躇,梁廣仍舊昨晚賭了一個通宵,精神萎靡地囘房睡覺,而雪莉到了這個時候,亦纔坐着劉望的汽車囘來,拖着疲憊的身子上樓。

雪莉一入房,看見自己的丈夫坐在沙發椅上用茶,她勉强裝着笑容說:「早呵!積臣!」可是積臣沒有卽刻囘答她,徐徐地仰起頭由鼻孔裡哼出他的聲音,說:

「到那兒去?一晚沒有囘來。」

「眞倒霉,我要囘家却被五奶她們强留住我打個通宵麻雀。」

「別說謊話,誰信你!如要人不知,除非己莫爲!」

「那末你是疑我去跟人家開房嗎?難道我是去偷漢子不成!」

「總之,一個住家女人在外面過夜是不對。」

「好,如果你是這樣對待我,你跟我去見我的爸爸!」

積臣雖然是不滿意雪莉在外面胡混;但因爲他時常要靠着她的爸爸過活;所以不敢怎樣的爲難她,只是說她幾句卽悻悻地換上外衣獨自出門去。

雪莉被丈夫碰了一個釘子,於心不甘,她暗想難道那個賤貨囘來搬弄是非,她咬緊牙關自言自語說:「哼,非給她一個厲害不可!」

(九)

有一天,梁廣復到麻雀館去賭錢,那知手氣不好,不但身上的錢輸到淸光,還欠劉望三百塊。劉望是一個絕無講情的壞蛋,他對這筆錢當然不會放鬆,在他幾個手下的攛掇下,竟動手起來要將梁廣的衣服剝下作當。到底欠錢理屈,梁廣顫抖着向債主要求:

「請你們不要這樣做,這錢我會設法還給你們的。」

「等你幾時還來,這樣吧!你將你住的房間頂給我,這筆欠欵卽可以勾消。」

「房子讓給你們是可以,不過頂費請你多給一點。」

「也好,我再給你五十塊,不過你要簽一張房子出讓的証據。」

梁廣在無可奈何之時,竟糊塗起來跟着劉望走到寫字枱前照樣簽押。

第二天,幾個流氓模樣的歹徒,浩浩蕩蕩來到梁廣的家,不問皂白直衝廣嫂的房而入,廣嫂爲之愕然問:

「你們這樣猖狂,到府是什麽一囘事?」

「還來問我們,難道你不知道嗎,你的丈夫將這間房子頂讓給我們的老板了。」

「沒有這囘事,他那裏能夠任意頂給人家呢!」

「不要吵,你看!這是一張你丈夫親手簽押的証據。」

廣嫂將那張証字接過來一看,幾乎當堂暈倒,她週身顫抖,眼淚奪眶而出,凄切地說:「旣然是這樣,我請求你們寬宏大量,給我多住幾天,待我設法搬出去好嗎?」

「不能,我們卽刻要房子用,快搬出去。」

廣嫂還是以好話來向這班爪牙請求,不料他們以受了老板的命令,沒有商量餘地,幸得何老師此時由學校囘來,看見那班人在廣嫂房中吵鬧,急走上前問:

「什麽事?這樣吵!」

「她的丈夫已簽了一張証字將這房頂給我們的老板,現在我們要房咯,什麽事!」

「她的丈夫頂給你們多少錢?」

「三百五十塊,如果你要帮忙她,好,可加倍還給我們七百塊。」

「這樣好吧!請你們寬限兩三天,待我替她籌款來還給你們。」

「亦好,給你通融兩天,到時交不出錢,我們可就不再客氣咯!」這班流氓惡狠狠地說了卽囘轉身下樓。

(十)

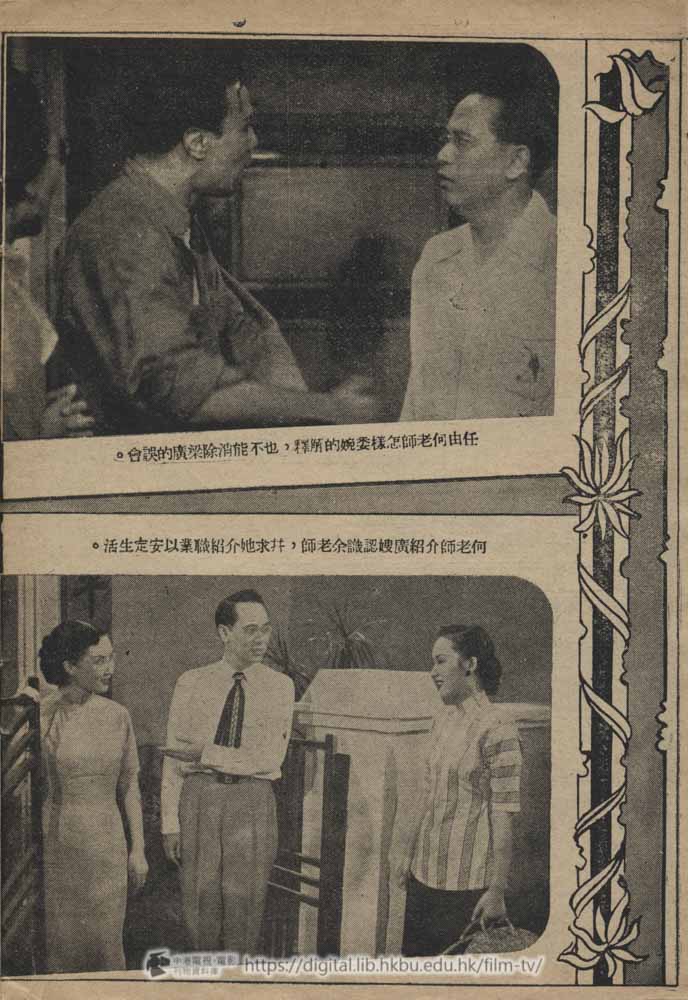

何老師爲人好抱不平,仗義疏財,他不忍廣嫂一家人的受苦,一時激於義氣答應還給劉望七百塊,可是數目這末大,叫他這一個淸苦的敎師那裏去籌得到呢!他想了又想,除非到學校去向校長預支薪金,再向其他同事籌借凑數,實在沒有辦法。於是他抱着十分的希望囘到太平小學校來,他首先到校長室去,聽見裏面正搓着麻雀,他聽見人家說賭牌時最忌的是借,所以他不便進去,搖搖頭離開,經過一間課室,看見一個女同事——余老師正在案上改卷,他卽跑上前向她打個招呼後說:

「因爲與我同屋居住的廣嫂,她的丈夫失業已久,因賭欠了一個姓劉的三百五十塊,無法還錢,竟將自己所住的房子頂讓給他,我答應替他還賬,那知這班歹徒居然索還七百塊了事;所以我剛才想去向校長借薪,那知校長正在賭牌不便進去,我眞不明白,今日的世界家家戶戶要賭,連學校亦要賭…………」

「打麻雀本來是高尙的娛樂,不過給人利用它來做賭博罷了。」余老師好像老經世故地徐徐答他。

「現在我想同你商量,如何去解救他們一家人。」

「他旣然是失業,才會終日流運在賭塲,不如我們介紹一個工作給他豈不是好。」

「唉呵!他這個人顧面子,怕勞働,又要享受,你講有什麽工作適合他呢?」

「我有位朋友在礦塲辦事,如他喜歡的話,我可以介紹他到礦塲去做工……至於眼前呢,我可以借三百塊錢出來給你凑足去替他們贖囘房子。」

在何老師的房裏,念慈與尊尼坐在床上賭撲克牌,以香煙爲輸盈,念慈年紀小小,果然亦抽起杳煙來,兩個小孩子好像大人一般樣地聚精會神去攤牌。

門外傳來一陣鞋聲,念慈料到父親囘來了,趕快催着尊尼走避,自己躺在床上縮入毛氈窩裏,竟不注意到香煙是放在床頭。

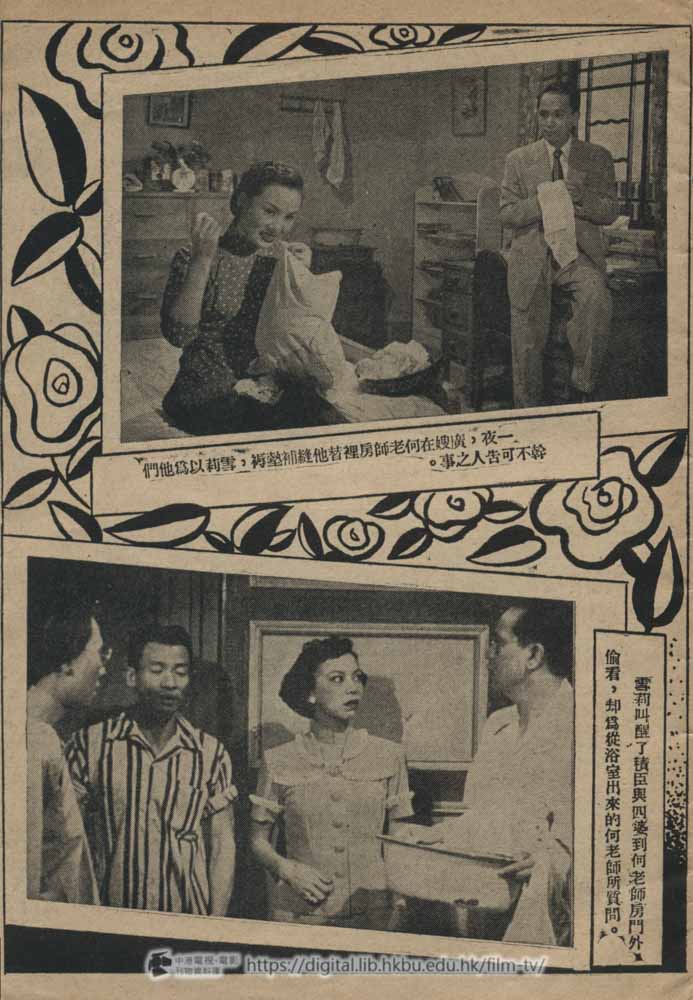

何老師囘房不久,廣嫂亦跟進來,何老師將借來的三百塊交給廣嫂後,忽然聞見一陣煙灰味,急四處查看,發現床頭的毛氈燒了一個洞,於是他追問念慈,將他敎訓一番。廣嫂說:「不要駡他,待我去拿針線來替你補一補。」

廣嫂踏出何老師的房門後,念慈亦被他的父親催促到外面去洗澡。不久,廣嫂拿了針線囘到何老師的房中來開始替他補氈,是時適雪莉有事行過,聽見廣嫂的聲音由何老師的房中傳出來,遂起疑心,傾耳密聽,果然聽見何老師問:「可以嗎!」又聽見廣嫂答:「可以呵。」再聽其答何老師說:「很好呵。」雪莉聽了這幾句話,誤會他倆是幹那種不可吿人之事,以爲報復前天向她丈夫饒舌的機會到了,馬上走去叫醒積臣及吿訴四婆。三人信以爲眞,氣冲冲地走到何老師門口由鎖匙洞看進去,不意遇着何老師捧了一盆水要進去,何老師看得有異,知道他們一定有什麽誤會的,遂說:「看什麽呵,進去吧!」三人看見何老師並沒有在房,大感失望,分頭散開。

(十一)

第二天,何老師在未到學校去以前,碰見梁廣,他以極誠懇的態度勸吿他:

「怎末你近來的態度完全與前時不同,我勸你還是不要這樣的濫賭。」

「呵!你有所不知,我何嘗沒有理性,可是環境迫我不得不這樣,自從我失業之後,我已看破這個虛僞的世界,豈不是嗎?有錢的時候來恭維你,沒有錢,誰來睬你。好像前日我媽生日,親戚個個都來祝賀,若是我那天不去賭,那裏有錢替她做壽呢!我找不到工作,難道叫我去搶嗎?」梁廣憤憤地說。

「現在因各工廠缺乏原料,所以暫時找不到工做。」

「我就是沒有辦法;所以去賭幾手。」

我想介紹你到礦廠去工作,不知你喜歡嗎?」

「叫我去担泥,我做不到!」

梁廣不悅地走開,正要囘房,遠遠聽見由房內發出一陣噪雜的聲音,他站在牆角觀望,原來是劉望復派他的爪牙來要房,他知事不妙,不敢進去。時他的房中更加混亂,廣嫂向那班惡漢說:「我已借到三百塊,先還給你們,做做好事,通融一下吧!」而那班惡漢將紙幣丟落地下,氣燄凌人地說:「如要還錢非七百塊不可。」你一句我一句不能解决,後來何老師走來勸吿他們不要迫人太甚,但他們那裏會聽他的話呢,結局是將房裏的傢俬一樣一樣擲到外面去,廣嫂連淚帶聲苦苦地哀求,却被這班惡漢推跌地下。

四婆聞聲亦走過來問個究竟,廣嫂將情形吿訴她,四婆於心不忍,亦替媳婦講情,小眞看見房中這樣吵鬧大哭起來,廣嫂把她擁在懷裏,母女的哭聲給站在牆角觀望的梁廣羞憤交集,氣冲冲地下樓走出去。

是晚,大雨滂沱,廣嫂與小眞無屋可住,只得在露台的樓梯間作爲藏身處所。何老師看見大雨下個不停,風又括括地吹,他很替廣嫂倆母女担心,不避一切嫌疑,走來叫他倆母女暫時到他的房裏去避雨。

梁廣此時在麻雀館亦因輸光了錢被人剝去衣服,在此風吹雨打的夜裏 他覺得週身顫抖,難以抵住涼氣的襲擊,因而連想到家中妻女不知現在如何的過活,於是他冒着大雨走囘家來,經過大廳看見積臣夫婦和其他的兩人圍在一張檯上打牌,四婆站在一邊,他叫聲「媽」;但四婆只是把他望一望沒有答他,而雪莉則抿着嘴說:「哼!自己戴了綠帽還不知道。」

梁廣聽了這句話非常憤怒,他問「怎末叫做戴綠帽?」

積臣以譏諷的口吻說:「你去何老師的房間看便明。」

梁廣怒不可遏地衝入何老師的房,果然看見自己的老婆坐在他人的床上,他氣得眉毛眞豎,把廣嫂大駡一頓,還扭着她到外廳,厲聲而斥:「你這個不要臉的東西給我滾!」何老師與小眞亦跟着走出來,小眞緊抱母親不放,號陶大哭,何老師逞身而出,向梁廣解釋,反被打了幾拳。廣嫂以丈夫誤會,深覺無顏見人拖着小眞要走出去,被四婆緊緊攔住將小眞拖過來,廣嫂無法帶自己的兒女走出,有如瘋婦一般冒着大雨走到海濱去求苦惱的大解脫。

何老師料出廣嫂必定是跑這一條路,連忙走囘學校將經過情形匆促地吿訴余老師 兩人立卽趕到海濱去。是時廣嫂站在海岸正在欲跳海的刹那間,看見有許多工人在叧一邊的碼頭上拚命地工作,她一時心有所感,重新燃起她生命之火,靜靜地站在沉思。何余兩人趕快走上前把她攔住,余老師勸着她說:

「廣嫂!何必自暴自棄,你看!那邊有許多人正在爲生存而操作,難道你亦不能去求自立的生活嗎?」

「是呵,跟我們囘去,叫余老師替你找一份工做豈不是更有意義更値得嗎?」何老師亦勸着她。

這些話深深打入廣嫂的心窩,她登然覺悟起來,遂打斷自殺的念頭跟何余兩敎師囘去。沒有幾天,卽在一家工廠裏當一名勤苦的女工了。

(十二)

廣嫂旣重獲新生,她的丈夫——梁廣呢!看!在十字街頭躑躅而行的豈不是他嗎?他覺得現在妻女離散,有家等於無,平日出入賭館,現在那裏有賭本呢!在百無聊賴的時候,惟有到馬路上去做漫無目的地遊民。

他兩腿酸輭起來,徐徐行到一間洋樓的牆角去作暫時的休息。一枱頭,望見他的賭友老黎走過,老黎看着梁廣如此狼狽,愕然而問:

「咦!大隻廣,你怎末哪,變成這個樣子!」

「有什麽辦法,錢亦沒有,家亦散了!」

「我聽見大運麻雀公司的老板要請一個雜役,不如我介紹你去做好嗎?」

「好,我去做。」

就此梁廣在大運公司由一個賭客而變爲什役了。他被往日一班賭友輕視,被老板呼喚,還叫他去毆人趕人,面對這種殘酷的事實,給他有點懊悔了。

下午時分,大運公司裏一班同志復在集賭,長期顧客之一的阿旺,今天復大爲失利,連外衣都脫下來向賬房先生換取區區的三塊錢再落塲。當他們正在集精會神去打牌的當兒,阿旺的老婆復瘋瘋癲癲地闖進來,大聲呼喊:「我的兒子呵,你在那兒?」她直向阿旺要孩子,阿旺心堅如鉄絕不理她,老黎叫梁廣扶她出去。那知這個婦人似乎有些神經錯亂,竟扭住梁廣大哭,梁廣觸景傷情,一面勸慰她,一面把她扶出大門外,時適何老師放了課經過此地,梁廣的影子無意中被他發現。

何老師旣知道了梁廣的奚落,馬上到工廠去見廣嫂向她報吿這個消息,幷勸她立卽去找丈夫囘來。廣嫂堅持不去,何老師無法可想,乃轉去通知四婆,此時四婆已有些後悔,答應要跟他去找梁廣。

(十三)

梁廣處置了那個瘋婦後,受着管理人的吩咐到俱樂部去找劉望囘來。他到了俱樂部,行過窗口,忽然聽見裏面噪雜聲,連忙躱在一邊靜聽,他有些奇怪起來,原來是他的二嬸正與劉望因欠欵事發生衝突,後來竟動起武來。

劉望在極度憤激下,將雜物向雪莉亂擲,雪莉身上已有數處流血,不顧生死亦向劉望搏來,劉望本是一個粗野的人,他對這一個弱女子當然是易於抑制,况且週圍都是他手下的人,任你是如不羈之野馬,離山的猛虎,亦難逃過他那魔掌的摧殘,結局雪莉是被扼緊咽喉,猛力掙扎。當此千鈞一髪的危險時候,梁廣看到兩目圓睜,咬緊牙關,爲着義憤所激,他衝進來,劉望猝不及妨,被梁廣用硬物擊中頭部,登時暈厥不省人事。雪莉因此始得掙脫,她舉目一望,看見是自己的大伯驚羞交迸,慌忙撥開衆人走出俱樂部。梁廣以搞出人命血案,亦不得不乘紛亂時溜走。

雪莉衣破血流,其狀甚慘,一抵家門卽遇着四婆,四婆驚惶失措,大聲呼喚積臣,積臣走出來亦甚驚恐,急問:「什麽?什麽事?」

「在俱樂部給那個姓劉的打成這個樣子。」雪莉哭着說。

此時何老師正與余老師囘來要向四婆商量去找梁廣囘來的事,看見雪莉血淋淋地俯在一邊啜泣,余老師問:

「怎末跟人家打到流血,爲什麽事咧?」

「爲了賭錢的事,好得大伯救了我,不然更糟!」

「阿廣亦在那邊嗎?」

「是,你們趕快去呌他囘來。」

這件事的發生,給大家更加痛恨賭博的害人,尤其是四婆更向何余二師嘆着氣說:「呵!我現在已明白只有大嫂纔是好人!」

「那末我們等待明天再到工廠去找她和她一齊去勸阿廣囘來。」余老師說。

梁廣獨自一人躑躅街頭,不敢囘公司去,他坐在石階上囘憶過去的事,不禁深深地嘆了一口氣,眞是欲哭無淚。現在他已悔悟過去沉迷賭博的錯誤,他想着如果能夠再與妻女相見,决意改過做人,他又再想自己變成這個樣子,又有何面目去見她們呢!

何余二師與四婆,小眞四人正要到工廠去向廣嫂解釋一切,經過大街的轉灣後,四婆遠遠望見坐在石階上垂頭沉思的人好像是梁廣,喜出望外地首先走過來,何余二師和小眞亦跟踪而至。梁廣意外地遇着家裏的人,又聽見小眞無邪氣地叫聲「爸爸」,羞愧萬分,經過大家的勸勉後,何老師乃提議到咖啡室去坐一下。

「我現在已經覺悟了,我知道了過去的罪過,請你們原諒我。」梁廣向他們懺悔。

「過去的事不要再提,來日方長呢。」何老師說。

「不知道小眞的媽現在情形如何?」

「她已在工廠裏上工,差不多要放工了。」

「我實在沒有臉再見她。」

「別這樣講,她會原諒你的。」何老師說着卽向余老師說:「余老師!你帶小眞去工廠門口等她的媽放工後一齊到這裏來好嗎?」

「好呵,你們在這裏等一等。」

余老師帶着小眞到工廠去,站在大門外東張西望,不久,廣嫂果然跟一班女工走出來,余老師卽將這事吿訴她,幷帶她到咖啡室。

梁廣一見自己的老婆到來,自覺無顏相見,急欲逃避,經大家攔住,向他勸慰,一對患難夫妻,方得破鏡重圓。

(完)

一家親故事

木屋區中中有一石小洋樓,樓主爲楚山夫婦,夫糊塗好酒,但頗具菩薩心腸。妻林妹妹刻薄寡恩,工心計,尤好聚財。樓本兩房一廳,頭房自居,尾房分租與一窮敎師張活游及其母,冷巷叧設床位四五,皆客滿,中有三流音樂家吳囘携女共佔一床位,一室之中九流三敎光怪陸離。

小樓旁有木屋,屋不大而構造獨具匠心,門前植樹數株頗具小園林之勝,不知者以爲居停爲隱逸之士,其實居者爲落魄伶人檸檬及其徒伊秋水,日常以賣唱於茶樓酒店爲活,因徒頗具招笑工夫,而性達觀好助人,故生活雖淸苦,而苦中自有樂趣。

一日淸晨,活游因失業已欠房租三月,今日爲樓主限期淸繳,早已外出鑽營,心惶惶然,但樓中女主人林妹妹猶高臥未起,其夫楚山反操主婦淸理工作,音樂家憐之,取出其愛笛狂奏高調,以示對女主人抗議,女主人被嚇醒後指駡桑槐以洩憤,隨卽向活游母迫遷,母以子外出不允,互爭持聲達戶外,時木屋師徒方晨起練唱,聞聲往視,二人不値林妹妹所爲,乃邀活游母搬至木屋,林妹妹遂扣留活游之衣服書籍作押。音樂家亦抱不平,願隨師徒同居。各人方出門,有艶姝携行李入,原來林妹妹昨已答允將活游房轉租與女郞也。各人疑女郞鳩佔雀巢,遷怒之。師徒歌一曲,音樂家以笛和之,備盡幽默諷刺之能事,歌畢始欣然而去,女郞如墮五里霧中。

女郞本良家女,戰時與胞兄失散,近聞兄仍生存,乃遠道來港訪之,久不獲。以居旅店不便,乃遷至小樓中。夜,活游返,逕入房中,女方更衣爲之嘩然,駡活游無禮,活游以其未得本人同意而擅入房中,亦嘲之。及林妹妹返,方悉母被迫迂至鄰居木屋,乃憤然離去。女悉經過心不安,逕往木屋,本欲解釋,但各人餘怒未釋,拒之於門外,女廢然返。

夜半,活游母素患胃病,突發痛苦甚,活游甚孝,平時母病時有葯方可暫療之,但現葯方爲林妹妹與行李一併扣起,乃往林妹妹處求助,妹拒之,伊秋水出身爲扒手,技癢願往竊囘,葯方本夾於一書中,該書適爲女燈下持閱,秋水乃在窗外候之,女倦偕書而睡,秋水雖入室但無法下手,經幾許驚險方獲得,擬潛出,竟爲林妹妹捉得擬送官,女悉情爲之緩頰,妹乃取囘葯方縱之,木屋中人以秋水空手囘,加以母病呻吟,活游等俱踧踖不安,正無可奈何間,女携葯方至,但衆仍乏欵執葯,女乃解囊助之,從此方知同是天涯淪落人,日間之誤會便煙消雲散。

母病愈,而兒女私情亦日增,月白風淸之夜,時見儷影双双徜徉於樹影之下,但女不獲見兄而生活日困,乃迫以貨腰爲生,登塲之日濶少馮應湘力捧之,得資歸吿各人,時秋水師徒亦接得一台神功戲於鄕間,女乃出資歡宴聊示餞別,木屋中又蓬勃而有生氣。翌日秋水將定金放下若干,足夠活游母子一月之需,因一月後,秋水便卽歸來。女初登塲,捧之者衆,惟性冷若冰霜,遂不爲客歡,鵠之者餘馮某一人,女亦絕不假辭色,雖夜夜燈紅酒綠,女殊感寂寞,生活亦苦,唯經濟困人,莫可如何,幸有活游時相慰勉,但女不便以職業吿,心亦良苦。

月又一圓,活游母病又週期性發時手無餘資,而活游仍未獲業,極徬徨,爲女悉,乃往求助於馮某,馮要脅之須伴夜遊方允貸欵,女佯允之,急携欵贈活游。活游追問款從何來,女初不肯吿,後終不能瞞乃吿之。活游拒之曰「此欵固足救吾母,但必害爾,吾不敢受也。」女强之,正爭持間,秋水師徒返,乃傾囊相助,適足醫生所需,活游乃命女郞將貸欵還馮某。

馮宴女於酒樓,强之飮。

時木屋活游母經打針後面色轉佳,活游侍候之不敢離。秋水方覺肚飢欲自炊,缸無餘米而袋又無錢,乃曳師傅携樂器出,又到酒樓賣唱也,無意見女爲馮某灌醉,知有異,師傅俟之幷令秋水歸吿活游。活游至酒樓時,師傅謂女已爲馮挾上酒店矣。各人大急,結果擺其調虎離山計,終將女救返家。

時音樂家之女之敎師又到訪,音樂家略談,因掛念女,留敎師稍候,往視女,在女房中發現女兄像卽其女之敎師也,欣然相吿,女急起往見,各人隨之,但至木屋又失敎師所在,各人在街上尋之,大鬧笑話。結果尋到之,兄妹喜相逢,各人急往見活游母子吿以好消息,而活游母因遵醫囑方作運動,動作滑稽。女介紹其兄與活游識,兄本爲某校敎導長,乃允助活游獲職,秋水等聞之大喜,不禁高歌一曲「一家親」,一室融融,而戲亦吿完矣。

冷月断魂歌

這一個曲折離奇的戀愛故事,是描寫一雙姊妹都追求音樂家柳知音,大姊冷月影的愛是藏在心的深處,妹妹令月華則熱烈追求知音的情愛,可是知音的心已被月影所俘擄。不幸月影發覺妹妹也是追求自己所愛的人,同時,家中也發生重大變故,月影爲了不願與月華爭愛,忍痛自我犧牲,允嫁金融投機家嚴浩然作妾,以挽父親因投機失敗而面臨破產的危機,知音因誤會憤而接受月華的愛,相約到外洋留學。臨去前,月華得知音之妹惠芳報吿,知月影實爲己而犧牲,感極而生獨自出走之决心。數年後知音方知月影實愛己,急囘來欲見月影,不幸月影已在出嫁前投河自殺。惆悵之餘,月華適亦囘來,方欲再續前緣,突聞月影仍在人間,經過諸多曲折,終於知音月影結成夫婦。

貧賤夫妻百事哀・電影小說・

(司馬南)

(一)

晨曦照遍了大地,生活在這個大都市的人們,都經過一晚的安逸休息,如機械般似地復翻身起來爲盡人生之責而工作,爲求生存而勞働。在通衢大道中熙熙攘攘,車輛輻輳,更加顯露這個都市的繁榮。

在半山區的地帶,有一幢佈置相當整潔的小洋房,裡面住着梁廣一家人,還有一個同屋居住的何老師父子。

當這一個淸早的辰光,梁廣的太太廣嫂漱洗畢順便倒了一盆臉水由外面進來,經過大廳,碰着她的奶奶——四婆。她遂張着笑容向四婆做一個晨早見面的禮,叫聲:

「奶奶!早晨!」

「早晨!今天是我的生日,你要早一點出去買菜,不然是不會買到新鮮的東西。」

「是,我知道了。」

廣嫂囘覆四婆的話後,卽將盆水捧入自己的房,然後走去拿掃巴打掃地下。不久,復轉囘房中,看見她的女兒小眞剛起床,她卽向女兒說:

「小眞!趕快去洗臉,時間快到了。」

「媽!我知道。」

廣嫂催促着她的女兒去洗臉後,卽走近茶枱去斟茶捧出去,她把茶遞給四婆,同時說:

「奶奶!喝茶!」

四婆將茶接過來復向廣嫂叮嚀,說:「大嫂!今晚要請幾位親戚來吃飯,你應做的事很多,小眞給她自己上學,你可不必帶她去呵。」

「是 奶奶。」廣嫂很孝順地答了四婆後,復返囘房去對她的女兒說:「小眞!今天是阿婆的生日,我有許多事要做,沒有空兒帶你上學,你跟老師一齊去。」

廣嫂對這晨早起來應做的家務略爲料理妥當後,她開始在想着剛纔四婆對她的吩咐,她微蹙着娥眉,摸摸自己的袋子,復走去把抽屜打開一看,自言自語說:

「祗有塊半錢,那裡夠買今天的菜呢!」

當她正在憂愁的時候,她的丈夫梁廣囘來了。

梁廣本是一個受過敎育的有爲靑年,祇因受了禁運的影響,開始嘗透失業的滋味。因素性不善鑽營,亦沒有什麽背景,較高的職位攀不上,較低的又不屑去側就,因此給他一天一天把日子虛度過去。在過度刺激下,他竟轉了性,日夜沉迷於賭館,夢想由賭來解决他經濟的困難,想要碰碰運氣,希望時常得到不勞而獲的意外財。他昨晚又流連在賭館,一直賭到日上竿頭纔拖着疲倦的軀體離開賭塲,着上一套又粗又縐的中裝衣褲,連衣紐都沒有扣,蓬頭垢面跑囘家。

廣嫂看着丈夫精神如斯頹喪,她在旁撅着咀說:

「一定昨晚又去賭到現在,一定又輸光了錢才蕩囘來咧。」

梁廣因極度疲倦,對廣嫂的話聽不入耳,卽走到床上躺下去。廣嫂以一個爲人妻子的溫情坐在床緣,以手推着丈夫的肩膊說:

「今天是奶奶的生日,我只有塊多錢,你給點錢我買菜,我去你的袋子拿好嗎?」

「那裡有錢,輸光了!」

「這怎末可以!」

「輸光了有什麽辦法。」

「那裡可以,這個月份輪到我們養奶奶,你是她的長子,應當買點好的東西給她吃才對,有錢嗎?快點拿給我。」

「別吵,我要睡覺!」

廣嫂看見丈夫拿不出錢來,她走去搜他的袋,果然空空如也。她嘆了一口氣,走去打開衣櫉,檢出一件較新的旗袍,時四婆跑進來,說:

「還不要快去,等下買不到菜怎末辦,何必換衣服呢!」

「不,我是想今晚要穿那一件。」

「你喜歡那一件就那一件,隨便好呵。」

四婆催促廣嫂上街去買菜後卽囘轉身而去,廣嫂連忙把旗袍放下,拿出幾件衣服塞進菜籃,正要出門,忽見她的女兒進來,她說:

「小眞!你今天不要拿錢,如果肚子餓,喝杯茶,你自己跟老師上學,早點囘來,我要去買菜了。」

(二)

分居在梁廣家的何老師,他是一個小學的敎員,自從他的太太慧慈不幸仙逝後,他卽父代母職養育他們唯一的結晶品——念慈。何老師本來和慧慈兩夫妻非常恩愛,那知上蒼不佑,編將他的愛妻吊返瑤池。他受此打擊,殊感痛苦,不得不把精神上的安慰,寄托在念慈身上。

這一天,他照常起床後踱到房前的晒台去呼吸新鮮的空氣,欣賞盆花的美麗,同時耍幾下柔輭的運動。他散步畢,順手將昨晚拿出來凍露水的花盆扶進房去,照舊放在原處,然後行近床前以手推着他的愛兒說:

「念慈!念慈!起身吧!」

念慈以手擦着睡眼,翻轉身起來,自己走去洗瞼。盥洗畢正要去換上學的衣服,忽然看見他的父親站在母親的遺像前呆呆地望得出神,他說:

「爸!爲何一早起來就望着媽的像呢?」

「念慈!以後你要關心讀書,不然;你媽在九泉之下亦不會安樂。」

「爸!我聽你的話,我以後要勤讀,你免担心。」

當他們兩父子說話的時候,小眞捧着一盆臉水進來,她向老師請安後復出去。

在叧一間房裡,梁廣的弟弟——積臣披着睡衣,向外呼喚:「阿芳!阿芳!」叫了幾聲沒有囘應,正在大發脾氣,剛遇四婆行過,聽着積臣的叫聲,她卽跑進去問:「你叫阿芳有什麽事嗎?」

「哼!一早起來連一個人影都沒有看見,要買一點東西都不得。」

「你想買什麽東西?」

「我要用早餐呵。」

「是,麵包,我都忘記。」

四婆深恐積臣再發脾氣,趕快向外一望,叫:「小眞!小眞!」

小眞聽見婆婆的叫聲,走過來問:「阿婆,你叫我是嗎?」

「是呵 快去替二叔買麵包!」

四婆打發小眞去後,卽向積臣說:「今天是我的生日,你不要出門,在家裡趁熱鬧好嗎?」

「我不囘辦事處去那裡可以。」

「那末你早一點囘來,等下二嫂起床,你對她說今天是我的生日,要弄一點菜請幾位親戚,你叫她大家一齊吃了飯纔出門去。」

「誰知道她今天有沒有約人家打牌。」

(三)

梁廣躺在床上,翻來覆去,不能成眠。雖然他是很疲倦,但爲了昨晚的賭運不佳,手氣太壞,給他思潮起伏,兩眼光光地望着天花板。他忽有所得的走落床把門關起來走近衣櫉,將剛纔廣嫂檢過的漂亮旗袍拿出來,用報紙包裹妥當,側耳去聽外面的動靜。

小眞買了麵包拿到積臣的房去,積臣喝了咖啡後,一邊用刀叉切開麵包,一邊叫他的兒子:「尊尼!快起來吃早餐呵,這樣晏還不起身!」

小眞行出積臣的房間,經過何老師的門外,給何老師發現,他叫:「小眞!進來喝杯牛奶水。」

小眞說:「何老師,剛纔媽說她今天不要送我入學,叫我跟你們一齊去。」

「好呵,進來喝杯牛奶水!」

小眞很聽話地走進去,何老師已穿好衣服,檢取今天上課時應用的書籍,乃促念慈和小眞說:「時間已到了,快上學去吧!」

他們幾個人下了樓經過客廳,遇見四婆,小眞叫:「阿婆,我們返學了。」

「嗯!」四婆由鼻孔裡答了小眞一聲,然後轉着笑容向何老師說:「何老師!今天是我的生日,今晚早一點囘來吃飯。」

「大家自己人別客氣。」

「就是自己人所以隨便弄些菜請你來趁高興。」

「謝謝,我早點囘來。」

何老師和四婆談過後,正要跑出去,時積臣亦剛要囘辦事處,一下樓碰見何老師卽排起洋派的架子,挺着胸,摸下時麾的領帶,和何老師打起洋話來。

何老師問:「積臣,今天這末早返工?」

積臣神氣十足地伸手看看錶,說:「唔!在洋行裡辦事,最重要的是守時勤謹,我正趕着七點四十五分的一班船渡海咧!」

何老師看見積臣匆匆地要出去,亦不多說,打過招呼後帶了兩個孩子離開梁家。四婆走去把門關上,囘頭來,看見梁廣瑟瑟縮縮地夾了一包東西下樓,還心神不定地東望西望,四婆有些奇怪,問:「你一天到晚都是失魂落魄的,到底是在搞什麽鬼?」

「沒有呵!我要出去買點東西。」

「今天是我的生日,你亦應該早些囘來。」

「我知道了,你們可不必等我。」

「呵!阿廣!你是我的長子,對家中的事應該有一點責任心,終日在外面胡混,流連賭館,有什麽用呢,爲何不去找些正經的事情做?我看你近來都變了!」

「媽!你不知道,我何嘗不想工作,可是找不到,有什麽辦法呢!」

「我剛才亦對你的弟弟吩咐過,叫他今晚早些囘來,無論如何,你亦應當囘來大家一齊吃飯才對呵!」

「好哪!我今晚囘來。」

梁廣愴愴惶惶地打斷話頭,飛也似地走出門。他一直朝向一間當舖而去,遠遠的望見自己的太太手携菜籃,亦恰巧由那家當舖走出來,他急躱入一條偏巷,等到太太的影子消失後他纔鬆了一口氣大踏步地竄進當舖去。這無疑的他是把太太的旗袍去換一些錢再去做他的賭本。

(四)

眞的,梁廣由當舖得來些少的錢,好像被賭鬼迷住的復蕩到一家叫做「大運公司」的麻雀館了。

這家麻雀館的老板是當地劣紳劉望,大家叫他做劉大哥。他在淪陷時期曾做過倭子的鷹犬,狐假虎威,養成了一種無惡不作的劣根性,廣交上中下階級的人,因此他所做的這種非法事業才能夠站得住脚。聽說他除了這家大運公司外,還有其他的賭塲和俱樂部。

梁廣算是這間公司的長期顧客,他一進門,劉望則代他挽着其他賭徒入局,然後得意洋洋地跑出去。

在這家賭館裡,除了常有的麻雀外,還有其他的賭博,有時亦玩着撲克牌和天九牌,道友們來來去去,日夜不停,可謂盛極一時。這一個淸早的時候,一班賭徒,個個都抱着飽滿的精神來博他們的幸運。當一陣叫囂聲,打牌聲,咳嗽聲夾雜在空氣中的時候,驀然有一個散髮披肩,衣服襤褸的中年婦人蹣跚突圍而入,她那深沉的餓眼瞪住着一個賭徒,走到他的身邊發出呻吟的呼喚:「阿旺!哎!你整天躱在這裏爛賭,全不顧到家裏的孩子病得那末厲害,你還不囘去看一看!」

「別吵!我沒有空!」

「你不囘去,亦應當給點錢讓我去請醫生呵。」

「囘去!我不管這許多!」

婦人的聲音是如何的悽慘,可是阿旺一心顧住賭牌,絕不爲她所感,反而給她說得動起肝火,大聲喊着:「給我滾出去!快滾蛋!」

在賭塲裏的待役看見他們的賭徒還駡着自己的老婆,於是順風推舟地要把這個婦人拖出去。坐在旁邊的梁廣眼看這一幕慘劇,不禁想起自己家中妻女的情形,而予以同情,他憂着臉向侍役說:「你先替我給她兩塊錢,等下算賬。」

(五)

積臣的太太雪莉,素性驕傲,兼以父親相當富有,因此目空一切,在梁家無人敢得罪她。不但積臣畏之如虎,就是四婆凡事都要看她的臉色。

已是中午的時候了,雪莉纔醒了過來,輕移玉步到梳粧台前去化裝。四婆在外面聽見雪莉的聲音,知道她已經起身,才敢笑嘻嘻地踏進來,向着她的次媳說:

「二家嫂!今晚在家裏吃了飯纔去呵。」

「什麽事呵?」

「今天是我的生日,我想請幾個戚友來家裏吃飯。」

「噢!我都忘記了,可是我等下要到俱樂部去打牌,你們可不必等我。」

四婆聽見雪莉要出去,亦不敢多說,深恐給她動怒,反爲不美,遂抱着失望的心神離開媳婦的房。來到樓下的大廳,正遇廣嫂買菜囘來,廣嫂說:

「奶奶!你看!我買了許多東西。」

四婆帶着輕視的態度檢看廣嫂買來的貨色,她搖搖頭說:「哼!這隻雞太瘦。」又翻看菜籃裏的菜料繼續說:「這塊肉太肥,這條魚太小。」

「唉呵!奶奶!現在什麽東西都起價,連買菜亦覺得爲難咯!」

「哼!你想省錢是實。」

廣嫂費了九牛二虎之力纔得到多少錢去買這末新鮮的菜囘來,她以爲今天奶奶當能滿意了,那知又是「撞板」,大失所望地拿了買來的東西進到廚房去,她看見阿芳卽向她說:「呵!做人實在爲難咯!」

「又是給奶奶嫌東嫌西是不是?」

「豈不是嗎?今天買了這末多好東西,她又說什麽雞太瘦,肉太肥,魚太小,好像沒有一樣合她的意,你看人家灰心不灰心呢!」

「大少奶!不是我多嘴,你亦太遷就奶奶了,她在二少奶那邊吃飯,向來沒有聽見她說這樣不好那樣不好;而在你那邊吃飯,則不是太鹹就是太淡,你說這是不是太偏心……」

「老人家多是這樣,算了吧,和她計較做甚麽?等下給人聽見麻煩又要來了。」

雪莉化粧完畢,換了一件新製的旗袍,夾着手袋匆匆要出門去,偏偏給她的兒子尊尼攔住:「嗎咪!給我一塊錢。」雪莉扳起臉孔說:「你想死,阻手阻脚!」剛遇四婆行過,看了雪莉趕着出門,爲要討好她,卽走上前拖着尊尼的手說:「乖乖!婆婆給你,媽要出街呵!」四婆掏了一塊錢給尊尼後,順便向雪莉問:「二少奶!吿訴我你上那兒去,讓我好去通知你囘來吃飯?」

「我去五嫂那邊。」雪莉隨便答着四婆卽槖櫜聲地踏出門。

這是一家俱樂部,大廳上有許多男男女女一對一對的擁抱着大跳其交際舞,在叧一邊坐着雪莉和幾個人正在賭牌,劉望是這家俱樂部的主人,他陪着雪莉坐在她的身邊。

「怎末,又輸光了?」劉望笑嘻嘻地問。

「眞是倒霉,輸了這末多錢。」

其中一個賭友老七卽站起來要向雪莉淸賬,雪莉看看自己的手袋只有幾百塊,尙欠了人家約幾千塊,她皺着眉忽而輕輕逗了劉望一個媚眼,這個表示,聰明的劉望是會意的,他爲了迷戀雪莉的美色,很慷慨地向着老七說:「好,這筆賬都算在我身上。」

劉望替雪莉負責了這筆債,雪莉纔轉露笑容側近劉望的身邊表示很感激他的好意,劉望一時樂不可喩,在大庭廣衆之間與雪莉更加親密起來。有頃,俱樂部中的僕歐走上前來向雪莉說:

「雪莉小姐,有人要請你上台去唱一支歌助興。」

「輸了錢,還有心神唱歌嗎?」雪莉拒絕他。

「去吧!人家喜歡聽你的歌喉,你就上去唱一唱。」劉望催促着雪莉說。

雪莉在劉望的鼓勵下與座衆的掌聲中,大搖大擺地跑上音樂台去歌唱。

(六)

在梁家的厨房中,廣嫂與阿芳忙了大半天,又要到外面去捧茶敬客。致使鍋裡的飯必必卜卜地滾着,幾乎連鍋都要燒穿,幸得何老師和小眞囘來,趕快替她抽出灶中的柴,不然當不可設想;但鍋裏的飯却燒焦了。

客廳上已來了許多親朋戚友,五叔和五嬸來得特別早,他們坐在沙發椅上談天。五叔是一個勢利者,當他聽見四婆說阿廣失業已久的話。便搖頭說:「我看他的時辰和廣嫂有什麽衝突吧!」

他們談這論那的當兒,尊尼這孩子,怪頑皮地走上前來,不管三七二十一,將手裏的水鎗向五叔的臉打來,嚇得五叔趕快縮囘頭避之。四婆站起來駡他,他嘻嘻哈哈復放一鎗,將四婆的頭臉都淋濕了。積臣恰於此時囘來,則帶尊尼進去。

俄而梁家的二伯和三姑都相繼而來,大家寒喧後,復坐下去閒談,只是四婆關心着雪莉未囘,她吩咐廣嫂代爲招待客人後,卽匆匆趕到俱樂部去催促雪莉囘家。

四婆由窗望進去,看見劉望以手撫摸着雪莉的粉臂,她雖看不順眼,但亦未敢揚聲,惟有當作不知的囘轉身要由大廳上進去,被僕毆攔住,嚷着說:

「噢!別闖進去,你要找誰呵!」

「我要找我的媳婦雪莉。」

「你在那邊等,我替你進去通知她。」

僕毆遂卽走去通知雪莉,雪莉出來見了四婆纔知道是催她囘家去吃飯,她乃帶着不愉快的心情離開俱樂部。

普照大地的光芒,已漸漸柔弱下去,這吿訴人們這一日已成爲日曆上的陳迹,夜裏的生活已開始給人們去享受了。尤其是在梁家對這一晚更加是不容草率地被它溜過;因爲今天是四婆的生日,大家好容易才等到這一天來大嚼一頓。

你看廳堂上排着幾席酒筵,在每個角落裏都見三五成羣正在交頭接耳,屋內的燈光亦格外明亮,這是多末愉快的一個塲面。祗有廣嫂一人,她覺得今天有些累贅,由淸早起來一直忙到現在,不但沒有得到人家一些安慰,且受着無端的捱駡,甚而冷嘲熱諷。

四婆看見客人已到齊卽招待各人入席,她們一家人圍在一張檯前,何老師亦同枱而坐。廣嫂以他的責任尙未完畢,進入櫉房捧菜出來後,復進去預備接下來的菜色,待到樣樣料理妥當,纔乘空隙到房裏去換衣。不料把衣箱的衣服翻來覆去,終找不到她今早曾看過的那件比較漂亮的旗袍,她知道必定復給丈夫拿去當了,她的內心受着極大的刺激,忍不住地俯身落床抱着枕頭哭了起來。

席上招待各親戚的四婆等了一個時候,未見廣嫂拿酒出來,她跑到廣嫂的房裏去,看着她在床上啼啼哭哭,卽厲聲而說:

「怎末啦!人家等着喝酒呵!酒呢,還不快點拿出去!今天是好日子,躱在房裏哭什麽?」

廣嫂連忙起身,以手擦着她那被淚水浸濕而發光的眼睛,她以話瞞着四婆說:「不,剛纔飛沙走入我的眼裏,正給我揉出來,現在已經好了。」她看見四婆的顏容是多末難看,立卽裝爲無事的跟着四婆出房去拿酒。

(七)

酒過數巡,梁廣滿面春風地走進來,他的手中拿了三瓶啤酒,還有一隻雞,他馬上走近四婆的身邊說:

「媽!這些東西算是我替你祝壽的禮物。」

他把這些禮物交給母親,大家都報以一個輕蔑的微笑,他復將叧一包東西遞給廣嫂,在她耳旁低低地說:「啦!還給你,原封不動。」

廣嫂將那包東西接上手,已知道是她剛纔正要搜索的旗袍,遂拿進房去更換。

經過幾味佳餚後,大家去裝飯來吃,尊尼一把飯爬進口:「咦」地一聲說:「阿婆,你看,這飯焦得這末厲害,怎樣吃得下!」四婆拿飯一聞,果然火灰味刺鼻而入,她卽大發雌威離席走去質問廣嫂,這當然給積臣夫婦非常高興,但何老師和梁廣却極度不安,跟踪而至,積臣夫婦亦跟來趁熱鬧。

「你搗什麽鬼,怎末連飯都燒焦了。」四婆向着廣嫂大發脾氣。

廣嫂剛換上這一件烏緞的旗袍想要出去,給四婆一喊,嚇得她爲之愕然無語。

「算了吧!今天是大好日子,何必生氣呢。」何老師這樣的勸着四婆;但走來趁熱鬧的積臣却向四婆「火上添油。」

一陣喧擾後,四婆悻悻地踱出房門,來到樓下甬道,正碰着小眞捧了一碗雞湯進來,小眞給她一碰連碗都打碎了。四婆餘怒未息,又看見小眞打爛湯碗,她深以此爲不祥之兆,竟哭了起來大駡小眞,大家聞聲走來,廣嫂拖着小眞痛打一番,四婆還是呶呶不休地怒斥廣嫂,廣嫂在忍無可忍的刹那,遂將其積結在心中的委屈由無名之火迸發出來,她吶喊着:

「你們要說怎樣就怎樣吧!我已完全做盡媳婦的責任了,一天從早至晚,未嘗有一時的休息,十幾年來我在你們梁家比一個傭婦都不如,我做到汗流滿額,所得到的不過是謾駡譏諷,梁家不只我一個媳婦,人家又怎樣呢?」

這些話給雪莉聽得極刺耳,她走上前說:「哎喲,你倒說起我來,我是怎樣,我用不着你管!」

「你敢和人家相比,人家娘家有錢,你呢!」四婆駁着廣嫂。

「我娘家不偷不搶,有錢無錢,關你們甚麽事!」

廣嫂今天居然激起勇氣來向四婆反抗,這是誰都意料不到的,幸得何老師極盡婉言柔語勸着她們,這塲吵鬧才吿平息。梁廣對此站在一邊頻頻搖頭怨嘆,一憤之下,復走出門到賭館去了。

(八)

過了幾天,何老師與往日一樣,當學校放課的時候,帶着念慈和小眞囘來。小眞這個女孩兒倒很聰明,她一囘來把書包放好了後,偷偷走到櫃邊的一個米缸,她掀開缸蓋,看着裡面的米已用完,她爲此而担心起來。此時她的父親梁廣躺在床上合着眼養神,他不注意到小眞是在做什麽的。

一會兒,廣嫂裝了 碗飯及一點蔬菜進來,她說:

「孩子,快來吃飯吧!你不怕肚餓嗎?」

小眞眼光光地望着她的母親,不禁眼淚流了出來,廣嫂問:「小眞!爲什麽哭起來?」

「媽!你騙我,你還沒有吃過飯呵,我剛纔去看米缸的米已完了。我不吃,你先吃罷!」

她倆母女的說話,梁廣躺在床上是聽得淸淸楚楚的,他不是不知道家境的困難,妻子與女兒的捱餓,可是他的理智竟敵不住賭鬼的糾纒,亦祗是略有所感而已。當他翻身過來再閉上眼睛的時候,在他的耳邊復傳來她倆母女的聲音:

「媽!我想不讀書。」

「不讀書要做什麽?」

「我要去賣報紙,賺點錢囘來帮家。」

「儍孩子,不識字有什麽用,而且何老師知道你不讀書是會不高興的。」

「可是讀書又要交學費。」

「哦!我明白了,一定是學校叫你快點繳學費,是不是?別担心,你的爸爸是有辦法的。」

梁廣聽了這些話,心中頗爲難過,自怨命途多乖不能養妻育女,覺得有些慚愧,他不忍再聽下去,遂翻身起來,亦不說什麽話,卽推門而出,他的目的地當然又是麻雀館。

翌晨,廣嫂又在爲三餐而煩惱,她在無可奈何之際,惟有再到衣櫉裡去揀了幾件半新舊的衣服包了起來,打算到當舖裡去換這一天的菜資。

雪莉這一天因有約在先,亦起床得特別早,她打扮得格外漂亮,滿懷欣喜地下樓,坐了一輛新型的汽車,風馳電掣般直抵山海酒店。車到酒店大門口停下來,時劉望已站在酒店裡的賬櫃枱前等候着。偏偏寃家路狹,廣嫂此時剛由當舖出來,正想要到菜市去,行過酒店門外,一看見雪莉下車卽躱入牆角,她自己覺得不好意思發現二嬸的秘密。但她的影子早被雪莉看見了,「做賊心虛」,她亦有些心慌意亂,頻頻囘頭而望,愴愴惶惶走到劉望的身邊去。劉望見她忐忑不安,慇勤地問:「怎末這樣慌張?」雪莉撒嬌地說:「剛纔我下車給我家裡的大嫂看見。」劉望露着笑容一手搭着雪莉的腰肢說:「我以爲什麽?進去吧!別怕!」

又是一天的開始,廣嫂亦再爲這一天的柴米菜鹽而躊躇,梁廣仍舊昨晚賭了一個通宵,精神萎靡地囘房睡覺,而雪莉到了這個時候,亦纔坐着劉望的汽車囘來,拖着疲憊的身子上樓。

雪莉一入房,看見自己的丈夫坐在沙發椅上用茶,她勉强裝着笑容說:「早呵!積臣!」可是積臣沒有卽刻囘答她,徐徐地仰起頭由鼻孔裡哼出他的聲音,說:

「到那兒去?一晚沒有囘來。」

「眞倒霉,我要囘家却被五奶她們强留住我打個通宵麻雀。」

「別說謊話,誰信你!如要人不知,除非己莫爲!」

「那末你是疑我去跟人家開房嗎?難道我是去偷漢子不成!」

「總之,一個住家女人在外面過夜是不對。」

「好,如果你是這樣對待我,你跟我去見我的爸爸!」

積臣雖然是不滿意雪莉在外面胡混;但因爲他時常要靠着她的爸爸過活;所以不敢怎樣的爲難她,只是說她幾句卽悻悻地換上外衣獨自出門去。

雪莉被丈夫碰了一個釘子,於心不甘,她暗想難道那個賤貨囘來搬弄是非,她咬緊牙關自言自語說:「哼,非給她一個厲害不可!」

(九)

有一天,梁廣復到麻雀館去賭錢,那知手氣不好,不但身上的錢輸到淸光,還欠劉望三百塊。劉望是一個絕無講情的壞蛋,他對這筆錢當然不會放鬆,在他幾個手下的攛掇下,竟動手起來要將梁廣的衣服剝下作當。到底欠錢理屈,梁廣顫抖着向債主要求:

「請你們不要這樣做,這錢我會設法還給你們的。」

「等你幾時還來,這樣吧!你將你住的房間頂給我,這筆欠欵卽可以勾消。」

「房子讓給你們是可以,不過頂費請你多給一點。」

「也好,我再給你五十塊,不過你要簽一張房子出讓的証據。」

梁廣在無可奈何之時,竟糊塗起來跟着劉望走到寫字枱前照樣簽押。

第二天,幾個流氓模樣的歹徒,浩浩蕩蕩來到梁廣的家,不問皂白直衝廣嫂的房而入,廣嫂爲之愕然問:

「你們這樣猖狂,到府是什麽一囘事?」

「還來問我們,難道你不知道嗎,你的丈夫將這間房子頂讓給我們的老板了。」

「沒有這囘事,他那裏能夠任意頂給人家呢!」

「不要吵,你看!這是一張你丈夫親手簽押的証據。」

廣嫂將那張証字接過來一看,幾乎當堂暈倒,她週身顫抖,眼淚奪眶而出,凄切地說:「旣然是這樣,我請求你們寬宏大量,給我多住幾天,待我設法搬出去好嗎?」

「不能,我們卽刻要房子用,快搬出去。」

廣嫂還是以好話來向這班爪牙請求,不料他們以受了老板的命令,沒有商量餘地,幸得何老師此時由學校囘來,看見那班人在廣嫂房中吵鬧,急走上前問:

「什麽事?這樣吵!」

「她的丈夫已簽了一張証字將這房頂給我們的老板,現在我們要房咯,什麽事!」

「她的丈夫頂給你們多少錢?」

「三百五十塊,如果你要帮忙她,好,可加倍還給我們七百塊。」

「這樣好吧!請你們寬限兩三天,待我替她籌款來還給你們。」

「亦好,給你通融兩天,到時交不出錢,我們可就不再客氣咯!」這班流氓惡狠狠地說了卽囘轉身下樓。

(十)

何老師爲人好抱不平,仗義疏財,他不忍廣嫂一家人的受苦,一時激於義氣答應還給劉望七百塊,可是數目這末大,叫他這一個淸苦的敎師那裏去籌得到呢!他想了又想,除非到學校去向校長預支薪金,再向其他同事籌借凑數,實在沒有辦法。於是他抱着十分的希望囘到太平小學校來,他首先到校長室去,聽見裏面正搓着麻雀,他聽見人家說賭牌時最忌的是借,所以他不便進去,搖搖頭離開,經過一間課室,看見一個女同事——余老師正在案上改卷,他卽跑上前向她打個招呼後說:

「因爲與我同屋居住的廣嫂,她的丈夫失業已久,因賭欠了一個姓劉的三百五十塊,無法還錢,竟將自己所住的房子頂讓給他,我答應替他還賬,那知這班歹徒居然索還七百塊了事;所以我剛才想去向校長借薪,那知校長正在賭牌不便進去,我眞不明白,今日的世界家家戶戶要賭,連學校亦要賭…………」

「打麻雀本來是高尙的娛樂,不過給人利用它來做賭博罷了。」余老師好像老經世故地徐徐答他。

「現在我想同你商量,如何去解救他們一家人。」

「他旣然是失業,才會終日流運在賭塲,不如我們介紹一個工作給他豈不是好。」

「唉呵!他這個人顧面子,怕勞働,又要享受,你講有什麽工作適合他呢?」

「我有位朋友在礦塲辦事,如他喜歡的話,我可以介紹他到礦塲去做工……至於眼前呢,我可以借三百塊錢出來給你凑足去替他們贖囘房子。」

在何老師的房裏,念慈與尊尼坐在床上賭撲克牌,以香煙爲輸盈,念慈年紀小小,果然亦抽起杳煙來,兩個小孩子好像大人一般樣地聚精會神去攤牌。

門外傳來一陣鞋聲,念慈料到父親囘來了,趕快催着尊尼走避,自己躺在床上縮入毛氈窩裏,竟不注意到香煙是放在床頭。

何老師囘房不久,廣嫂亦跟進來,何老師將借來的三百塊交給廣嫂後,忽然聞見一陣煙灰味,急四處查看,發現床頭的毛氈燒了一個洞,於是他追問念慈,將他敎訓一番。廣嫂說:「不要駡他,待我去拿針線來替你補一補。」

廣嫂踏出何老師的房門後,念慈亦被他的父親催促到外面去洗澡。不久,廣嫂拿了針線囘到何老師的房中來開始替他補氈,是時適雪莉有事行過,聽見廣嫂的聲音由何老師的房中傳出來,遂起疑心,傾耳密聽,果然聽見何老師問:「可以嗎!」又聽見廣嫂答:「可以呵。」再聽其答何老師說:「很好呵。」雪莉聽了這幾句話,誤會他倆是幹那種不可吿人之事,以爲報復前天向她丈夫饒舌的機會到了,馬上走去叫醒積臣及吿訴四婆。三人信以爲眞,氣冲冲地走到何老師門口由鎖匙洞看進去,不意遇着何老師捧了一盆水要進去,何老師看得有異,知道他們一定有什麽誤會的,遂說:「看什麽呵,進去吧!」三人看見何老師並沒有在房,大感失望,分頭散開。

(十一)

第二天,何老師在未到學校去以前,碰見梁廣,他以極誠懇的態度勸吿他:

「怎末你近來的態度完全與前時不同,我勸你還是不要這樣的濫賭。」

「呵!你有所不知,我何嘗沒有理性,可是環境迫我不得不這樣,自從我失業之後,我已看破這個虛僞的世界,豈不是嗎?有錢的時候來恭維你,沒有錢,誰來睬你。好像前日我媽生日,親戚個個都來祝賀,若是我那天不去賭,那裏有錢替她做壽呢!我找不到工作,難道叫我去搶嗎?」梁廣憤憤地說。

「現在因各工廠缺乏原料,所以暫時找不到工做。」

「我就是沒有辦法;所以去賭幾手。」

我想介紹你到礦廠去工作,不知你喜歡嗎?」

「叫我去担泥,我做不到!」

梁廣不悅地走開,正要囘房,遠遠聽見由房內發出一陣噪雜的聲音,他站在牆角觀望,原來是劉望復派他的爪牙來要房,他知事不妙,不敢進去。時他的房中更加混亂,廣嫂向那班惡漢說:「我已借到三百塊,先還給你們,做做好事,通融一下吧!」而那班惡漢將紙幣丟落地下,氣燄凌人地說:「如要還錢非七百塊不可。」你一句我一句不能解决,後來何老師走來勸吿他們不要迫人太甚,但他們那裏會聽他的話呢,結局是將房裏的傢俬一樣一樣擲到外面去,廣嫂連淚帶聲苦苦地哀求,却被這班惡漢推跌地下。

四婆聞聲亦走過來問個究竟,廣嫂將情形吿訴她,四婆於心不忍,亦替媳婦講情,小眞看見房中這樣吵鬧大哭起來,廣嫂把她擁在懷裏,母女的哭聲給站在牆角觀望的梁廣羞憤交集,氣冲冲地下樓走出去。

是晚,大雨滂沱,廣嫂與小眞無屋可住,只得在露台的樓梯間作爲藏身處所。何老師看見大雨下個不停,風又括括地吹,他很替廣嫂倆母女担心,不避一切嫌疑,走來叫他倆母女暫時到他的房裏去避雨。

梁廣此時在麻雀館亦因輸光了錢被人剝去衣服,在此風吹雨打的夜裏 他覺得週身顫抖,難以抵住涼氣的襲擊,因而連想到家中妻女不知現在如何的過活,於是他冒着大雨走囘家來,經過大廳看見積臣夫婦和其他的兩人圍在一張檯上打牌,四婆站在一邊,他叫聲「媽」;但四婆只是把他望一望沒有答他,而雪莉則抿着嘴說:「哼!自己戴了綠帽還不知道。」

梁廣聽了這句話非常憤怒,他問「怎末叫做戴綠帽?」

積臣以譏諷的口吻說:「你去何老師的房間看便明。」

梁廣怒不可遏地衝入何老師的房,果然看見自己的老婆坐在他人的床上,他氣得眉毛眞豎,把廣嫂大駡一頓,還扭着她到外廳,厲聲而斥:「你這個不要臉的東西給我滾!」何老師與小眞亦跟着走出來,小眞緊抱母親不放,號陶大哭,何老師逞身而出,向梁廣解釋,反被打了幾拳。廣嫂以丈夫誤會,深覺無顏見人拖着小眞要走出去,被四婆緊緊攔住將小眞拖過來,廣嫂無法帶自己的兒女走出,有如瘋婦一般冒着大雨走到海濱去求苦惱的大解脫。

何老師料出廣嫂必定是跑這一條路,連忙走囘學校將經過情形匆促地吿訴余老師 兩人立卽趕到海濱去。是時廣嫂站在海岸正在欲跳海的刹那間,看見有許多工人在叧一邊的碼頭上拚命地工作,她一時心有所感,重新燃起她生命之火,靜靜地站在沉思。何余兩人趕快走上前把她攔住,余老師勸着她說:

「廣嫂!何必自暴自棄,你看!那邊有許多人正在爲生存而操作,難道你亦不能去求自立的生活嗎?」

「是呵,跟我們囘去,叫余老師替你找一份工做豈不是更有意義更値得嗎?」何老師亦勸着她。

這些話深深打入廣嫂的心窩,她登然覺悟起來,遂打斷自殺的念頭跟何余兩敎師囘去。沒有幾天,卽在一家工廠裏當一名勤苦的女工了。

(十二)

廣嫂旣重獲新生,她的丈夫——梁廣呢!看!在十字街頭躑躅而行的豈不是他嗎?他覺得現在妻女離散,有家等於無,平日出入賭館,現在那裏有賭本呢!在百無聊賴的時候,惟有到馬路上去做漫無目的地遊民。

他兩腿酸輭起來,徐徐行到一間洋樓的牆角去作暫時的休息。一枱頭,望見他的賭友老黎走過,老黎看着梁廣如此狼狽,愕然而問:

「咦!大隻廣,你怎末哪,變成這個樣子!」

「有什麽辦法,錢亦沒有,家亦散了!」

「我聽見大運麻雀公司的老板要請一個雜役,不如我介紹你去做好嗎?」

「好,我去做。」

就此梁廣在大運公司由一個賭客而變爲什役了。他被往日一班賭友輕視,被老板呼喚,還叫他去毆人趕人,面對這種殘酷的事實,給他有點懊悔了。

下午時分,大運公司裏一班同志復在集賭,長期顧客之一的阿旺,今天復大爲失利,連外衣都脫下來向賬房先生換取區區的三塊錢再落塲。當他們正在集精會神去打牌的當兒,阿旺的老婆復瘋瘋癲癲地闖進來,大聲呼喊:「我的兒子呵,你在那兒?」她直向阿旺要孩子,阿旺心堅如鉄絕不理她,老黎叫梁廣扶她出去。那知這個婦人似乎有些神經錯亂,竟扭住梁廣大哭,梁廣觸景傷情,一面勸慰她,一面把她扶出大門外,時適何老師放了課經過此地,梁廣的影子無意中被他發現。

何老師旣知道了梁廣的奚落,馬上到工廠去見廣嫂向她報吿這個消息,幷勸她立卽去找丈夫囘來。廣嫂堅持不去,何老師無法可想,乃轉去通知四婆,此時四婆已有些後悔,答應要跟他去找梁廣。

(十三)

梁廣處置了那個瘋婦後,受着管理人的吩咐到俱樂部去找劉望囘來。他到了俱樂部,行過窗口,忽然聽見裏面噪雜聲,連忙躱在一邊靜聽,他有些奇怪起來,原來是他的二嬸正與劉望因欠欵事發生衝突,後來竟動起武來。

劉望在極度憤激下,將雜物向雪莉亂擲,雪莉身上已有數處流血,不顧生死亦向劉望搏來,劉望本是一個粗野的人,他對這一個弱女子當然是易於抑制,况且週圍都是他手下的人,任你是如不羈之野馬,離山的猛虎,亦難逃過他那魔掌的摧殘,結局雪莉是被扼緊咽喉,猛力掙扎。當此千鈞一髪的危險時候,梁廣看到兩目圓睜,咬緊牙關,爲着義憤所激,他衝進來,劉望猝不及妨,被梁廣用硬物擊中頭部,登時暈厥不省人事。雪莉因此始得掙脫,她舉目一望,看見是自己的大伯驚羞交迸,慌忙撥開衆人走出俱樂部。梁廣以搞出人命血案,亦不得不乘紛亂時溜走。

雪莉衣破血流,其狀甚慘,一抵家門卽遇着四婆,四婆驚惶失措,大聲呼喚積臣,積臣走出來亦甚驚恐,急問:「什麽?什麽事?」

「在俱樂部給那個姓劉的打成這個樣子。」雪莉哭着說。

此時何老師正與余老師囘來要向四婆商量去找梁廣囘來的事,看見雪莉血淋淋地俯在一邊啜泣,余老師問:

「怎末跟人家打到流血,爲什麽事咧?」

「爲了賭錢的事,好得大伯救了我,不然更糟!」

「阿廣亦在那邊嗎?」

「是,你們趕快去呌他囘來。」

這件事的發生,給大家更加痛恨賭博的害人,尤其是四婆更向何余二師嘆着氣說:「呵!我現在已明白只有大嫂纔是好人!」

「那末我們等待明天再到工廠去找她和她一齊去勸阿廣囘來。」余老師說。

梁廣獨自一人躑躅街頭,不敢囘公司去,他坐在石階上囘憶過去的事,不禁深深地嘆了一口氣,眞是欲哭無淚。現在他已悔悟過去沉迷賭博的錯誤,他想着如果能夠再與妻女相見,决意改過做人,他又再想自己變成這個樣子,又有何面目去見她們呢!

何余二師與四婆,小眞四人正要到工廠去向廣嫂解釋一切,經過大街的轉灣後,四婆遠遠望見坐在石階上垂頭沉思的人好像是梁廣,喜出望外地首先走過來,何余二師和小眞亦跟踪而至。梁廣意外地遇着家裏的人,又聽見小眞無邪氣地叫聲「爸爸」,羞愧萬分,經過大家的勸勉後,何老師乃提議到咖啡室去坐一下。

「我現在已經覺悟了,我知道了過去的罪過,請你們原諒我。」梁廣向他們懺悔。

「過去的事不要再提,來日方長呢。」何老師說。

「不知道小眞的媽現在情形如何?」

「她已在工廠裏上工,差不多要放工了。」

「我實在沒有臉再見她。」

「別這樣講,她會原諒你的。」何老師說着卽向余老師說:「余老師!你帶小眞去工廠門口等她的媽放工後一齊到這裏來好嗎?」

「好呵,你們在這裏等一等。」

余老師帶着小眞到工廠去,站在大門外東張西望,不久,廣嫂果然跟一班女工走出來,余老師卽將這事吿訴她,幷帶她到咖啡室。

梁廣一見自己的老婆到來,自覺無顏相見,急欲逃避,經大家攔住,向他勸慰,一對患難夫妻,方得破鏡重圓。

(完)

一家親故事

木屋區中中有一石小洋樓,樓主爲楚山夫婦,夫糊塗好酒,但頗具菩薩心腸。妻林妹妹刻薄寡恩,工心計,尤好聚財。樓本兩房一廳,頭房自居,尾房分租與一窮敎師張活游及其母,冷巷叧設床位四五,皆客滿,中有三流音樂家吳囘携女共佔一床位,一室之中九流三敎光怪陸離。

小樓旁有木屋,屋不大而構造獨具匠心,門前植樹數株頗具小園林之勝,不知者以爲居停爲隱逸之士,其實居者爲落魄伶人檸檬及其徒伊秋水,日常以賣唱於茶樓酒店爲活,因徒頗具招笑工夫,而性達觀好助人,故生活雖淸苦,而苦中自有樂趣。

一日淸晨,活游因失業已欠房租三月,今日爲樓主限期淸繳,早已外出鑽營,心惶惶然,但樓中女主人林妹妹猶高臥未起,其夫楚山反操主婦淸理工作,音樂家憐之,取出其愛笛狂奏高調,以示對女主人抗議,女主人被嚇醒後指駡桑槐以洩憤,隨卽向活游母迫遷,母以子外出不允,互爭持聲達戶外,時木屋師徒方晨起練唱,聞聲往視,二人不値林妹妹所爲,乃邀活游母搬至木屋,林妹妹遂扣留活游之衣服書籍作押。音樂家亦抱不平,願隨師徒同居。各人方出門,有艶姝携行李入,原來林妹妹昨已答允將活游房轉租與女郞也。各人疑女郞鳩佔雀巢,遷怒之。師徒歌一曲,音樂家以笛和之,備盡幽默諷刺之能事,歌畢始欣然而去,女郞如墮五里霧中。

女郞本良家女,戰時與胞兄失散,近聞兄仍生存,乃遠道來港訪之,久不獲。以居旅店不便,乃遷至小樓中。夜,活游返,逕入房中,女方更衣爲之嘩然,駡活游無禮,活游以其未得本人同意而擅入房中,亦嘲之。及林妹妹返,方悉母被迫迂至鄰居木屋,乃憤然離去。女悉經過心不安,逕往木屋,本欲解釋,但各人餘怒未釋,拒之於門外,女廢然返。

夜半,活游母素患胃病,突發痛苦甚,活游甚孝,平時母病時有葯方可暫療之,但現葯方爲林妹妹與行李一併扣起,乃往林妹妹處求助,妹拒之,伊秋水出身爲扒手,技癢願往竊囘,葯方本夾於一書中,該書適爲女燈下持閱,秋水乃在窗外候之,女倦偕書而睡,秋水雖入室但無法下手,經幾許驚險方獲得,擬潛出,竟爲林妹妹捉得擬送官,女悉情爲之緩頰,妹乃取囘葯方縱之,木屋中人以秋水空手囘,加以母病呻吟,活游等俱踧踖不安,正無可奈何間,女携葯方至,但衆仍乏欵執葯,女乃解囊助之,從此方知同是天涯淪落人,日間之誤會便煙消雲散。

母病愈,而兒女私情亦日增,月白風淸之夜,時見儷影双双徜徉於樹影之下,但女不獲見兄而生活日困,乃迫以貨腰爲生,登塲之日濶少馮應湘力捧之,得資歸吿各人,時秋水師徒亦接得一台神功戲於鄕間,女乃出資歡宴聊示餞別,木屋中又蓬勃而有生氣。翌日秋水將定金放下若干,足夠活游母子一月之需,因一月後,秋水便卽歸來。女初登塲,捧之者衆,惟性冷若冰霜,遂不爲客歡,鵠之者餘馮某一人,女亦絕不假辭色,雖夜夜燈紅酒綠,女殊感寂寞,生活亦苦,唯經濟困人,莫可如何,幸有活游時相慰勉,但女不便以職業吿,心亦良苦。

月又一圓,活游母病又週期性發時手無餘資,而活游仍未獲業,極徬徨,爲女悉,乃往求助於馮某,馮要脅之須伴夜遊方允貸欵,女佯允之,急携欵贈活游。活游追問款從何來,女初不肯吿,後終不能瞞乃吿之。活游拒之曰「此欵固足救吾母,但必害爾,吾不敢受也。」女强之,正爭持間,秋水師徒返,乃傾囊相助,適足醫生所需,活游乃命女郞將貸欵還馮某。

馮宴女於酒樓,强之飮。

時木屋活游母經打針後面色轉佳,活游侍候之不敢離。秋水方覺肚飢欲自炊,缸無餘米而袋又無錢,乃曳師傅携樂器出,又到酒樓賣唱也,無意見女爲馮某灌醉,知有異,師傅俟之幷令秋水歸吿活游。活游至酒樓時,師傅謂女已爲馮挾上酒店矣。各人大急,結果擺其調虎離山計,終將女救返家。

時音樂家之女之敎師又到訪,音樂家略談,因掛念女,留敎師稍候,往視女,在女房中發現女兄像卽其女之敎師也,欣然相吿,女急起往見,各人隨之,但至木屋又失敎師所在,各人在街上尋之,大鬧笑話。結果尋到之,兄妹喜相逢,各人急往見活游母子吿以好消息,而活游母因遵醫囑方作運動,動作滑稽。女介紹其兄與活游識,兄本爲某校敎導長,乃允助活游獲職,秋水等聞之大喜,不禁高歌一曲「一家親」,一室融融,而戲亦吿完矣。