阿牛新傳

白燕

這裏,白燕一出就使人油然生同情之心,她的眼色充滿徨與恐懼的情緖,爲她是舞女,被侮辱與被損害的女性!

却孤獨出在風雨中顫抖在風雨中飮泣。然而,儘管如此吧,我還是要說,越受摧殘便越顯出靈魂的高潔。

因爲看到白燕在影片中披上黑紗,所以,我想說,黑色的濛濛之美惟憑了白燕爲雲之白的肌膚才顯得更動人。(陸)

張瑛

張瑛在十字架前祈禱了,爲了什麽呢?張瑛說,一點不爲什麽?一個演員不該演各樣的角色表現各樣的情感嗎?憑些可見張瑛的不懈不倦。(陸)

黃曼梨

黃曼梨之所以深得人心,亦非單爲了她演技的爐火純靑,我們更該指出的是,她從不把自己視作高人一等的「明星」,而只把自己看作和常人一樣平凡的演員。黃曼梨說:「我爲什麼要高傲?我爲什麼要和別人顯得有所距離而使人不敢接近?如果一個演員她的工作目的非爲了別人,那末她投身于這種工作又有何用?」是的,黃曼梨說得對,一個演員是不該低首于任何勢力之下的。(林)

盧敦

羅曼羅蘭說:藝術家幷非圓滿不缺的人,他不過顚撲不破的向圓滿之境邁進!(大意)在粤影界,惟廣敦可稱爲藝術家而無愧,也惟有盧敦是顚撲不破地傾注心力去追求圓滿。因此,在這裏,儘管是一舉手一投足吧,我們也可見他是邁着一定的方向去思考去表現的。

羽佳

羽佳越接近少年之境了,我們不該再把他視作乳臭未乾的孩子。恰好這裏他演的角色也應該是一個少年而不該是像哈叭狗跑跑跳跳的小兒郞。因爲,他對各樣的事物都有了深一層的理解。

有深一層的理解,在羽佳而言,也不獨他演的角色如然,卽是他本人,如今對一切都有了較明辦的認識了,這認識,是包括他目前對角色的把握和表現。

李月清

在我們出版的電影圖畫小說中,幾乎沒有一部沒有李月清的出現,從這一點,便可想見李月淸之得製片家和編導者重視。說到觀衆對她的接近呢,二十年前,香港的話劇團裏她就給人以非常活躍的印象了。(林)

林妹妹

當我們看到林妹妹是一個那樣「可怕」的女人時,我們應該同時想到的是,爲什麼會有這的女人呢?是林妹妹表演得如此呢還是這社會製造了這樣的人物?

葉萍

葉萍是副導演吳回的太太,早年她便和吳回一起過舞台生活,所以,在互相影響之下,他們的工作眞是日有成就。而葉萍一躍上銀幕,便爲製片家認爲是別具風格的一個好演員。自然,知已知彼百戰百勝,吳回導演的影片,她常常是一個重要角色。(陸)

鄧美美

本頁所示是鄧美美在各部影片中的不同姿態,這裏她表演的機會雖不多,但仍可見其光芒。

阿牛新傳 電影小說

1

深夜,應該是舞場打烊的時候了。

路上,睁着靑色的眼睛的街燈下,一個女人在前頭走着,兩個男人脚步歪斜的在後面追。

女人顯然又害怕又焦急。

路旁一間咖啡舘裏正獨自坐在那裏的阿牛把她救了。因爲她踉踉蹌蹌的進去,硬把阿牛認作了朋友,說:「對不起!我來遲了。」

阿牛莫明其妙地望着這陌生女人在對自己微笑。

兩個男人雖然醉眼昏花,還是互相交換了一下眼色,踏着斜歪的脚步離去。

然後,女人把原因說明了:「謝謝你的幫忙,不然……」

阿牛明白了:「那麼,就讓我送你囘去呵!」

2

街燈把兩人的影子拖得長長。

阿牛望着這陌生女伴在靑色燭光下像白蓮一樣的臉面:「請問小姐貴姓?」

「司徒慧兒,但人家都朝我叫小波兒。先生呢?」

「我叫章超,乳名阿牛。」

這種充滿誠挚之情的問答使小波兒慘白的臉面有了淡淡的紅色,並且笑得那麼自然。

「哦,最好下次別在夜裏一個人出來。」

這關切使小波兒感到溫暖,於是她喟嘆着:「可惜我不能够,我過的是夜生活。」

「怎麼解釋?」

「我是一個舞女!」

阿牛突然停下來:「舞女?」

「是的、連我自己也不相信。」

「早知道,也許我不會送你!」

小波兒從阿牛的眼裏看到了一種屬於敵視的憤懣與憂鬱的情愫,她覺得自己的手心回復了冰冷,她說:「你卑視我!」

「我的父親曾經落在一個舞女的魔掌裏,累死了母親,還累了我,結果父親就毀滅在她手裏!你說,我爲什麽不憎恨!」

「可是我和她們不同!」小波兒試着解釋,盡了可能的解釋。

但阿牛一聲「再見」,囘頭便跑。

小波兒聽着他的步聲越去越遠,看着自己孤零零的影子,凄愴與激動的情緖從心底把淚水湧到臉頰來了。

3

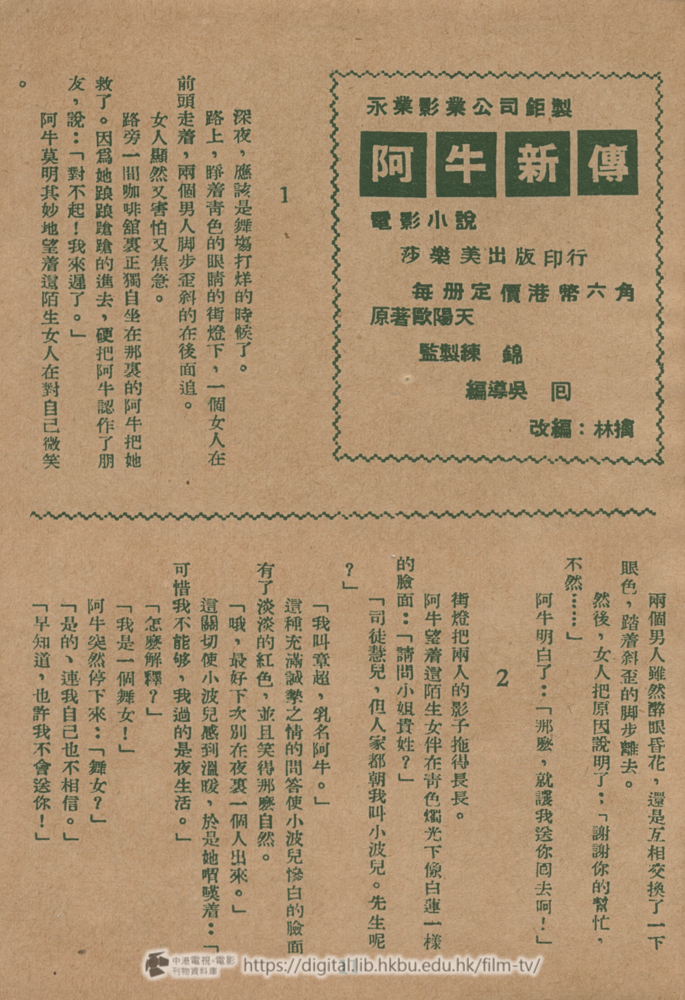

阿牛囘到歐醫生的家,不,如今應說是他的家了。複雜的情緒使他無法入睡。他想起小波兒,想到剛才的一幕,一陣聲音在他的意念中嗡嗡而鳴:「我眞的憎恨她麽?」

他無法遏抑心情的激動,他隨手翻開照相部,看到童年的照相,看到母親和父親,他翻下去,還有歐醫生那慈祥的顏臉和童年的同伴李成。

於是,囘憶替他張開了過去生活的畫卷:

母親死了,他是哭得那樣傷心,母親冰冷了的手足正如他今後的生活一樣,阿牛是完全感到了的,果然,只過了幾天,他爸的姘婦小金鳳便把他趕出家門,他向父親求援,父親冷然地不說一句話。從此,阿牛流浪街頭,忍飢寒,靠討飯度活。結果他病了,要不是和他一起過落流浪生活的阿成替他想辦法,要不是以救人爲已任的歐醫生把他救活了並且收留了他把他敎養成人,他早已和母親一樣的與士木同腐了。….…

歐醫生對待阿牛就像對待自己的骨肉一樣,她不但使阿牛長成一副健康的骨架,並使他有一個懂得善良與愛的心。

如今他,陷在沉思裏,囘憶使他感到痛苦又歡樂。現在他懂得憎恨可以憎恨了,發洩使他感到暢快。

歐醫生敲門進來。

阿牛站起來:「歐先生,你還沒有睡?」

「我剛替一個貧婆子接生囘來。」她看到阿牛黯然的神色,「唔,你怎麼了?」

「我想起過去的生活,想起歐先生多年來對我的照顧……有時,我會爲此不能入睡。」

「過去的讓它過去好了。主說過:『常把同情賜給不幸的人』會使自己快樂,我願意多幫助你,孩子!」歐醫生說着,模出一隻金十字架鍊,「我給你帶來了一樣禮物你把它掛在胸前,記住主的話。」

她替阿牛掛上。阿牛看看這十字架閃爍着光芒,心裏感到一陣解脫的舒快。

4

教堂頂上的十字架在陽光下閃躍,它使得進敎堂的人都有一種莊嚴與聖潔的感召。

因此,敎堂裏,跪在受難的基督像前的教徒眼裏都元滿了虔誠與感激的情緖。

歐醫生和阿牛跪下來。

樂聲揚起,聖詩的謌唱來自每個人心的深處,這些謌唱混和了一切懺悔,痛苦,歡樂與讚美。

但是,在這當中,阿牛始終無法使自己寧靜下來,因爲他一進門便發現小波兒跪在那裏。

就是那個爲阿牛所鄙視所憎恨的小波兒呵,她披著黑紗,晶瑩的珠淚在她臉上閃動,使她的神情變得非常聖潔,近乎痛苦的聖潔。

她並不曉得阿牛就在她身旁,她一心一意的做禱吿,爲了受着折磨的父母與弟弟,爲了被侮辱與被損害的自己與姊妹,也爲了一切受難的人。

阿牛便在精神恍惚與凝神注視的境地中度過了這一段早禱。

然後他又恍恍惚惚的隨着歐醫生跑出敎堂。不時的囘顧。

歐醫生說:「牛仔,記住剛才神父的話,對於那些有意或無意之間犯了罪的人,應該拯救而不該鄙視。」

「是的,我不該鄙視」。他似乎對歐醫生說又似乎只爲了自己的能聽到才說話,「並且也不該憎恨。」

一個教友跑來吿訴歐醫生說孩子病了。

「我馬上跟你去看他。」囘頭對阿牛說,「你先囘去吧。」

歐醫生去了,阿牛癡癡地站在那裏左顧右盼,他希望能再看到小波兒。

教徒陸陸續續的離開,阿牛看看再也不剩一個,「可是,小波兒呢?」想着,忙囘頭跑。

一點不錯,就在這空廓的,使人感到肅穆與靜謚的教堂裏,小波兒靜悄悄地仍舊跪在那裏。

陽光透過了高高的窗格映照著小波兒臉上的淚珠。模糊的淚眼觸視着十字架上的「救世主」,眼色吿訴人,她已把一切的希望完全寄託在這上面了。阿牛聽到她悽愴低語:「仁慈的主呵!只有主能拯救我的弟弟,我的父親,母親,還有我自己。」

阿牛感到一陣辛酸:「別難過,主會拯救你的!」

小波兒怔然抬頭:「誰?」

「和你一樣不幸的人。不過在主的庇蔭下,我已得到了重生!」

「原來是你!」

「請原諒我昨夜錯怪了你。」

「我不怪你,只怪我自己,但爲了生活。我願意主庇佑我使我的靈魂永遠得到淸潔。」

「所以我也希望能幫助你。」阿牛幷肩和小波兒踱出教堂,就像一對相得的老朋友一樣。

「幫助你脫離夜夜鉛華的生活。」

「我也希望如此,事實却不可能!」

「不可能,爲什麼?我能知道你過去和現在的生活嗎?」他們跑到水池這一面的花架下,池邊兩雙正在喁喁私語的鴿子,聽到脚步聲,輕快地飛去了。

爲了阿牛的誠摯,溫良,小波兒覺得這面對着的朋友畢竟可以作傾吐心腹的對像。她說:「許多年前,我在上海一間教會中學唸書。那時,我應該是最幸福的人了。整天除了讀書,做禱告,再沒有一點煩惱的事情。我們一家四口,爸,媽,弟弟和我。爸是個有眼光的商人,所以我的生活過得很好。但是,就在這當中,鬼子來了,我爸只好離開上海。到了香港,爸把所有的儲蓄孤注一擲和一個過氣政客搞了家金鋪。誰知,沒到幾時,金價竟然一瀉千里的狂跌,爸爸的金鋪就在這浪潮中倒閉,並且虧累很大。我們呢,也就只好搬到木屋區。」小波兒的眼睛濕潤了,聲音有點哽咽。她的傾訴也眞是一瀉千里,以至阿牛也後悔勾起她的傷心事。「從此,生活一天比一天艱難。父親因爲受了這打擊,病倒了。母親替人洗衣服以維持家計。而更可怕的是,弟弟竟也患了嚴重的肺病。替我想想,在這情形下,我能坐視不顧麼?我能不找職業以掙點錢麼?但是,章先生,在這裏,要得到一份職業比上山擒虎更不容易呵!末了,我只好咬實牙根,暫且做做舞女再算。對於這樣的職業,我曾發誓,决不讓我的靈魂沾到汚垢,我也立定主意,决不讓父母知道,我只說我在當家庭敎師。」小波兒一直跑開去,她不願意阿牛看到她那滿披着眼淚的可憐的臉面。

阿牛跑過去:「我想我能够了解你的。如果你答應,我立刻便請歐醫生去替你爸爸,弟弟看病。」

「可是我住的木屋、在北角,遠得很。你同情我,我很感激。我與章先生萍水相逢,我沒有理由接受章先生的幫助。如果要見我,星期天,我一定到這裡做彌撒的。」她說了聲再見,就在阿牛茫然若失的心情下,跑出園門。

波兒囘到舞女宿舍,有些舞女們還在尋好夢。

朱麗曉得小波兒做禮拜囘來,還拿她取笑。可是睡眼惺怯的十月紅却說:「别拿上帝開玩笑!」

朱麗說:「我們的紅牌,居然也想死啦!你那一天不坐百十個鐘,還有什麽怨的?」

十月紅把嘴一呶:「可是發財的是大班,七折八扣的,好像前一輩子欠了大班的債。」

「别不知足啦,你也看看小金鳳,成天不是吃全鴨,坐冷板櫈,滋味可不好受哩!」

十月紅望着板壁:「小聲點,那母夜叉可不是好惹的。」

其實,隔壁的小金鳳一開始就留意她們的談話了,但這一囘她可沒發作,她只拿起鏡子,傷心地呆望著臉上的皺摺,浮腫的眼皮,一聲喟嘆拖起了她心裏的一句話:「是的,我老了……」然後,她放下鏡子,燃上紙煙。深深的吸了幾口,噴出一個一個的煙圈;一個一個的煙圈,臉容顯得非常苦惱,最後,她畢竟無法抑制那兩行悼惜春靑逝去的凄清淚。

「金鳳姐,你怎麼了?」這是小波兒的聲音。

「沒有什麼,我只恨在靑春美麗的時候不想法多掙些金條鈔票!」

波兒却不同意小金鳳的看法,她以爲靑春不是換取金錢的。她吿訴金鳳:「不過是不得已,如果有什麼別的工作,早就不做舞女了。」

金鳳囘過頭來,鏡裏出現了她飽滿、豐潤、充滿着靑春的光彩的臉面,那時間,真是多麽動人呵!多少男士都爲了她的媚眼、紅唇而顚倒……但是,突然,幻像消失了,從鏡裏所能看到的只是那縱橫着,連厚厚的脂粉也掩蓋不了的皺紋,浮腫的臉頰。她憎恨地把鏡一摔,一個詭譎的念頭在她胸裏旋轉,她笑着,說:「小波兒有的不是美麗和靑春嗎!我爲什麽不利用她!嘻哈!」

5

這是木屋區,這便是小波兒所說的貧人們的家。

她跨過了那發散着臭氣的溝渠,轉進狹隘的小巷,臨了家門,便聽得父親正在裏兒咆哮謾罵。

小波兒急步進去:「爸,安靜點呵,身體要緊哩。」

司徒伯貴因爲看到心愛的女兒囘來氣也平了許多,他拉着女兒的手,無限憐惜地說:「孩子,爸爸對不起你,爸爸沒有負起責任,反而要你在外面做事。」

波兒當着這個老淚縱橫的父親,只好忍着心裏的辛酸,强笑著:「別難過,我比爸年靑,我該多做點事。」隨後摸出二百塊:「媽,這是我一個月的薪金。」

父親又是痛苦又是高興的望着她:「孩子,這可苦了你了。」

「只要爸和媽高興就好了。」波兒站起來,一直跑進裏,弟弟慧兒正在呼喚姊姊呢。

慧兒是個聰明的孩子,困苦和不幸使他學乖了,並且因爲害了肺病,終日躺在床上給了他糊思亂想的機會,每次波兒囘來,他總說「昨夜生了一個可怕的夢,看見姊姊給人欺侮。唔,姊姊,你究竟是不是給人教書?」

「別胡思亂想呵!慧弟,姊姊不會給人欺侮的。」

母親端了碗菜湯進來,說是覷準星期天熬些熱的湯汁等她囘來。正說之間,外面傳來伯貴那使人悚然的笑聲。母親和兩個孩子都立刻沉上臉來。母親說:「爸受的刺激也太深了,常常哭笑無端!」

波兒噙着眼淚:「媽,我還是去請個醫生替爸看看病。」

恰巧這時間阿牛正領着歐醫生到木屋區來找小波兒的住處,他們就在半路上相遇。

阿牛高興極了,但是一時忘了小波兒的名字,他只呀着嘴「喂呵!喂呵!」的笑着。

小波兒也是喜出望外,她向歐醫生介紹了自己的名字,末了說:「我眞不知要怎樣感謝章先生和歐醫生啦。」

6

對於歐醫生和阿牛的到來,卽是司徒伯貴也爲之感奮莫名,他緊握着阿牛的手:「眞難得有像章先生這樣的朋友呵!」

歐醫生只怕他太興奮了,極力勸他多多休息:「這是心理有了毛病,多休息,多想開點,老伯,主會賜福給你!」

至於阿牛,一下子便和慧兒成了好朋友,歐醫生還取笑他:「阿牛就高興和孩子做朋友,因爲他根本也是大孩子。」

阿牛顯然不同意人家說他是孩子,但大家都爲歐醫生的話樂開了。

是的,阿牛也的確是大孩子,憑了他的赤子之心,他把積蓄得來的僅有一百塊錢都送給慧兒他們了。

7

天堂舞廳裏,所有人都表現得如此瘋狂。男人們紅紅的眼睛和女人們紅紅的嘴唇在紅色的燈光下互相輝映,有人覺得這很可愛,有人覺很異常可怕可憎。

現在,人們都到舞池來了,只剩下小波兒和朱麗冷冷地坐在那裏,誰也沒有理會她。

朱麗說:「咱們倆今晚可說是袖手旁觀。」

小波兒明知這不過是解嘲,她只願意說老實話:「奇怪,我毎天的檯鐘總過得去,今晚却……」

「對了,大班昨天生日,恐怕你沒有送禮吧?」

小波兒又詫異又氣憤:「怎麼又是生日?不是上個星期剛做過生日嗎?而且我也送了禮呵!」

「小姐,上星期是他太太的生日,昨天是他自己的壽誕,明天是他孩子滿月,說不定後天家裏死人,花樣多着呢!」朱麗越說越有勁。

「我們那有許多錢來送禮?麗,難道你也沒有送禮?」

「昨日當了手錶,送了五十塊錢,他大槪嫌小,所以今天給我一個警吿。」

這時,一個客人進門,大班連忙趕上。於是兩人點頭搖頭,看模樣是客人要舞女坐檯子,這一下,大班的眼睛笑得一縫了,隨卽向朱麗和小波兒這面跑來。朱麗說:「波兒姐,你的生意來了。」偏偏,大班還是有意跟小波兒搗蛋,要她多吃幾天「全鴨。」

小波兒給大班奚落了一番,眼看朱麗跑開舞池而冷淸淸的只有自己留在那裏,她難過得再無法抑制眼裏的辛酸淚。她匆匆的站起來,匆匆的跑進洗手間。

這一切,都給小金鳳看在限裏。她在客人耳邊說了幾句話,做了一個媚笑,隨後也跑進洗手間。

8

洗手間就常常是舞女們的「避難所」,遇有過不去的事情,便只好到這裏來痛痛快快的哭一塲,或向姊妹們控訴一番。

小波兒雖然沒有控訴,可不能不儘情的哭。

於是小金鳳同情的說:「眞是孩子相,哭有什麼用。我就不信憑你的年輕美麗不替你爭一口氣!舞廳多着哩,這裏不幹,可以到別家舞廳。」

波兒有點心動了:「你是說?……」

「我是說,你有很好的歌喉,只要我教給你一點交際手腕,我們两個合作,包你走紅,不再受大班的氣。」

小金鳳說得多麼動聽呵,幾乎不容波兒有思索的餘地,一開口便表示了對金鳳絕對的信任:「好,如果有比這兒更好的地方,我願跟你去。」

這時間一個女大班進來通知金鳳:「熟客,飛檯!」

小波兒以充滿希望與信賴的眼色望着她出去。

召小金鳳坐檯的客人叫李成。

這個油腔滑調的阿飛,這個滿臉情慾的惡少,正是阿牛童年的伴侶。現在呢,他不但是阿飛,是惡少,並且是一家的士公司的經理了。

不錯他是小金鳳的熟客,熟客和姘頭見了面,不消說,自是一番打情罵俏,一陣肉麻當有趣,李成說他只高興小金鳳的「辛辣味」,他要從金鳳身上尋求刺激。小金鳳伸手要錢,她說:「我給你刺激,你滿足了,還不給我錢!」

他們的關係便建立在這種可怕的關係上面,而且這種關係就要伸向小波兒的身上了,因爲,小金鳳給李成介紹,說有這麼一個「新貨」,一個眞眞正正的處女,這個,自然是指的小波兒。

李成向小金鳳臉上噴中一口煙:「這種地方也有處女?那算是奇貨可居了。」

「所以非高價不易得到手!」

「先吿訴我是誰?」

「小波兒,你認識她?」

「哦,這姑娘倒還質樸,只是小心眼兒,我怕,不易到手?」

小金鳳奸猾地一笑:「戲法人人會變,巧妙却有不同。有了金鈎子,那怕鈎不上鮮鯉魚?」

「那麼,你要多少?」這個色鬼倒願意一嘗鮮鯉魚哩。

「一只鑽戒,港幣二千元,一毫不減,半元不增。」

「哈哈你好狠毒!」

「是的,最毒婦人心!怎麽樣?决定了?好替你想辦法。現在先買到底的「鐘」,我去叫她出來。」

「好,我們一言爲定!」

小波兒就這樣的給出賣了!

10

一個不健康的城市,夜常常是產生不幸與死亡的地方!小波兒和伯貴正是一個例子。

就在小波兒給出賣的同一時間,她的爸爸偏在報紙舞廳廣吿上看見了女兒的名字。可以想像,這發現對於伯貴是多麼痛苦和憤恨,他把報紙一摔,駡着,顫危危的要撑着起來。

波兒媽瞧著這樣子,忙來勸阻,攙扶。

伯貴狠狠的把她推開了:「好下賤的東西!我寧可死,也得找她囘來!」

「外面風大雨下,讓我去呵。」

但是伯貴沒有答應,他喘着氣,踉蹌着衝出門。

另一面,小波兒畢竟在小金鳳與李成的欺騙與慫恿下,準備和他們到什麽地方「宵夜」去了。

誰知一出門,還沒踏上車子,伯貴便滿身泥漳像一頭落湯雞似的一拐一拐撲向他們。

小波兒囘頭看到父親突然在風雨裏出現,驚駭得手足無措。

伯貴呢,却已經衝到波兒面前:「你這不要臉的東西!原來你什麼都瞞着我!」說了,舉手便打。

李成不知底細,看伯貴三言兩語便要打人,也爲要表示他對波兒的認眞幫忙,提起腿照準伯貴用力一踢:「就是欠了你的也犯不着動手打人呀!」

但是伯貴已經倒在血泊裏無法再予爭辯了。小波兒滿想不到有這一着,她撲下去,抱着父親:「爸爸!爸爸!」

李成和小金鳳這才明白過來:「哦,原來是……」

小金鳳忙囘身進舞廳打電話給醫院。李成也覺不好意思過來施救。

風和雨以更大的威力向這世界襲擊!

電光一閃,小波兒看見媽媽和弟弟冒着風雨趕來。

一聲雷響,小波兒感到這雷轟電掣就在她腦裏爆發!

11

雷轟電掣過去了,籠罩在人們心上的却是一片愁雲慘霧。

醫院裏,小波兒望着窗外那遠處的像鬼火一樣的半山底燈光出神,她時而喃喃的禱吿,時而低聲飮泣。

一會,醫生陰沉的臉孔出現了:「不幸得很!舊病新創,無法挽救,你們還可見他最後一面。」

小波兒和她媽都悲痛欲絕,匆匆和慧兒隨醫生跑出。

病室裏是一片慘淡的靑色的光,使得伯貴的臉色更難看,他無力地伸出枯乾的手,撫着女兒的頭髮臉頰。

小波兒含淚飮滴,極力掩飾心裏的凄愴:「爸,你休息休息呵。」

伯貴吃力地睜開眼睛,嗡動著唇吻,但半天半天,才迸出了幾句話:「小波兒呵,我剛才爲什麼要打你呵!我竟忍心去打一個爲了一家的生存而含淚出賣色相的可憐的女兒呵!」

小波兒哽咽着:「爸爸我不好,我侮辱了你,我罪孽深重,我傷害了你的身體,爸,你饒了我呵!」

「別!……別!……小波兒,我不能怪你,是這個社會毀滅了我們的幸福。以後的日子,小波兒,你的責任更大,無論如何,你得照顧慧兒,還有你自己……」

沒有哭聲,一切都變得這樣寂靜……眞是生與死之間的寂靜呵!

伯貴轉動着那不很靈活的眸子凝視着他的妻子,長長的嘆了口氣:「唉,我真對不住你,我走了,把苦難都留給你們,老妻……」

「伯貴!」波兒媽跑過去。

「哎!我眞捨不得你們……」

這最後的一句話留給孩子們以多多痛苦的囘憶呵,然而在這樣的社會,痛苦和囘憶都不足以使人塡飽肚子。譬如小波兒,父親死了,當她一想到父親是爲了她而死,她便發誓今後不再幹舞女的營生了。但是小金鳳却完全否定了她的見解,她說伯貴的死不過是爲了太窮,爲什麽呢?爲了小波兒太不會掙錢。這社會旣然笑貧不笑娼,當舞女,只要有辦法掙錢,掙更多的錢就好了,有什麼罪過不罪過。

她說:「你眞是傻丫頭,你有的是靑春、美麗,只要你肯聽我話、肯和我合作、美鈔、金條,自然滾進你的口袋!」

不同的想法在小波兒心裏衝激着,她無所適從,幹呢還是不幹?

但是一椿突然的變故畢竟使她把心一橫,索性澈底的幹一下,原來她的媽媽因爲勉力替人洗衣服,營養缺乏的身體加上過度疲勞,結果是暈了,病倒了。

小金鳳覺得,與其讓媽媽和弟弟受苦,何不一個人挺起胸膛承受一切的苦難。

12

小波兒再「下海」的前一天,阿牛喜氣洋洋的來了,他的來,不但帶給了了波兒以「替她找到職業」的好消息,並且還有一大包米和十斤油。

阿牛也眞想得太週到了,小波兒不止感到感激興奮,並且爲了阿牛的天真爽直,和李成、小金鳳等人一比,小波兒就像在另一個充滿歡樂的天地中生活。

阿牛喜孜孜的吿訴她:「是醫院裏的管理員,這工作我看很合你。」

小波兒又是一陣高興,兩人便像兩個頑皮的孩子似的一起下廚弄飯。

忽然,阿牛發覺了小波兒的臂上的黑紗:「晤,你?……」

「是我的爸爸去世了!」

「呵,我不知道怎樣安慰你?」

「你替我找到工作,不是給我以很大的安慰麽。」小波兒深情無限的望着阿牛。

是的,他們之間的感情從這裏應該更跨進一步。

然而,阿牛替小波兒找的工作眞能給她以安慰麼?不,當她曉得這工作的報酬每月只有一百五十塊,還不足以付她弟弟的醫藥費時,她眞感到進退兩難了。

現在横在她面前的是兩條路,需要她鼓起勇氣去加以抉擇了。

「可是你願意弟弟的病一天比一天沉重麼?你願意你媽媽因疲勞過度而暈倒麼?何况住在這樣的地方對一個害肺病的孩子是多麼的不適宜呵!」看來,小金鳳提出這樣警吿似乎純然爲小波兒着想,其實,她答應過李成的固然要兌現,在她自己,她不是說過要從小波兒身上找囘失去的「靑春的價値」麼?

於是,小波兒搬家了,她把弟弟和母親搬到適宜於療養肺病的地方。而她自己,也付出了無可比擬的代慣。——像所有被踐踏被凌辱的女人一樣,當小波兒的名字用霓紅管,和舞廳的名字一樣大小幷排在那裏時,她再難逃避那聲被稱爲名流紳士們的毒手了。

13

這一切,天眞的阿牛一點也不曉得。小波兒搬離木屋區他是知道的,但是除了懷念,他能在什麼地方找尋小波兒?因爲,甚至連彌撒日子,阿牛也再難看到小波兒的蹤跡。

每次彌撒完了,他總是依依不捨不願離開教堂,他以爲小波兒是個虔誠的教徒,有一天總要來的。

「她不會再來的了。」歐醫生把一張日報遞給阿牛,「孩子,這上面有她的消息。」

14

夜裏,阿牛獨個兒跑到「幸福舞廳」來,他此來的目的爲要看看小波兒,他要說服她,希望她立刻離開舞塲。

但是,當他看到小波兒正挽着李成的手臂在他跟前出現時,他憤怒得頭也不囘的跑了。

阿牛臉紅耳熱的囘來,悄悄地跑到十字架前做禱吿。「爲了極救小波兒」,他說,「祈求我主給我力量!」

然而,他眞能憑了「我主」的力量去極救小波兒麼?不!他眞是無能爲力呢,因爲小波兒還欠了小金鳳與李成他們一萬四千多塊錢呵!

甚至,憑了教友們的力量,這一筆欠款籌足了,李成却還是不放過她。

這就使慧兒在發現姊姊和李成一起幷肩進酒店時,難過得馬上離家出走。

15

還沒有痊癒的慧兒出走以後竟然跑到一家報社裏做排字房的學徒。

一個有病的孩子要過這種非常清苦的生活如何受得了,結果,不到半月,他病倒了,發着高熱。

雖然在工友大哥熱誠照顧下,他一點不缺,末了,他還是寫了一封信給阿牛。

既然阿牛知道慧兒的去處,不消說,爲了慧兒的失蹤而終日恍恍惚惚的媽媽和小波兒自然一起來了。

偏偏,倔强的慧兒曉得姊姊要來,却堅持不讓她進來,他大聲的嚷:「媽,別讓她進來!我們這房子不要她進來!」

小波兒愴痛欲絕。嚇嚇!雖道她不該愴痛嗎,她犧牲了一切,而結果却不過如此。

甚至,她懷孕了,在這世界竟然誰也不肯承認是這孩子的父親,李成還狠狠的罵:「野孩子!誰是他的爸爸?」小波兒纒着他要他想辦法,他提腿使勁一踢……這一踢,小波兒小產了,她被送進醫院。

恰巧,這一段悲慘的新聞正是慧兒病後復工第一次在排字房裏看到的新聞。他感動了,他覺悟到姊姊這種犧牲精神的藉得欽敬,他一邊淌淚一邊說:「我爲什麼要責罵姊姊呢?她爲了我,爲了媽媽,不是把一切都獻出了麼!」

是的,小波兒把一切都獻出了,但是誰也沒有給予什麼小波兒。

阿牛說:「小波兒,願主給你堅强的意志與力量!」

而小金鳳與李成呢,他們是惟有在一個像樣的社會才得到改造與懲治。

——完——

白燕

這裏,白燕一出就使人油然生同情之心,她的眼色充滿徨與恐懼的情緖,爲她是舞女,被侮辱與被損害的女性!

却孤獨出在風雨中顫抖在風雨中飮泣。然而,儘管如此吧,我還是要說,越受摧殘便越顯出靈魂的高潔。

因爲看到白燕在影片中披上黑紗,所以,我想說,黑色的濛濛之美惟憑了白燕爲雲之白的肌膚才顯得更動人。(陸)

張瑛

張瑛在十字架前祈禱了,爲了什麽呢?張瑛說,一點不爲什麽?一個演員不該演各樣的角色表現各樣的情感嗎?憑些可見張瑛的不懈不倦。(陸)

黃曼梨

黃曼梨之所以深得人心,亦非單爲了她演技的爐火純靑,我們更該指出的是,她從不把自己視作高人一等的「明星」,而只把自己看作和常人一樣平凡的演員。黃曼梨說:「我爲什麼要高傲?我爲什麼要和別人顯得有所距離而使人不敢接近?如果一個演員她的工作目的非爲了別人,那末她投身于這種工作又有何用?」是的,黃曼梨說得對,一個演員是不該低首于任何勢力之下的。(林)

盧敦

羅曼羅蘭說:藝術家幷非圓滿不缺的人,他不過顚撲不破的向圓滿之境邁進!(大意)在粤影界,惟廣敦可稱爲藝術家而無愧,也惟有盧敦是顚撲不破地傾注心力去追求圓滿。因此,在這裏,儘管是一舉手一投足吧,我們也可見他是邁着一定的方向去思考去表現的。

羽佳

羽佳越接近少年之境了,我們不該再把他視作乳臭未乾的孩子。恰好這裏他演的角色也應該是一個少年而不該是像哈叭狗跑跑跳跳的小兒郞。因爲,他對各樣的事物都有了深一層的理解。

有深一層的理解,在羽佳而言,也不獨他演的角色如然,卽是他本人,如今對一切都有了較明辦的認識了,這認識,是包括他目前對角色的把握和表現。

李月清

在我們出版的電影圖畫小說中,幾乎沒有一部沒有李月清的出現,從這一點,便可想見李月淸之得製片家和編導者重視。說到觀衆對她的接近呢,二十年前,香港的話劇團裏她就給人以非常活躍的印象了。(林)

林妹妹

當我們看到林妹妹是一個那樣「可怕」的女人時,我們應該同時想到的是,爲什麼會有這的女人呢?是林妹妹表演得如此呢還是這社會製造了這樣的人物?

葉萍

葉萍是副導演吳回的太太,早年她便和吳回一起過舞台生活,所以,在互相影響之下,他們的工作眞是日有成就。而葉萍一躍上銀幕,便爲製片家認爲是別具風格的一個好演員。自然,知已知彼百戰百勝,吳回導演的影片,她常常是一個重要角色。(陸)

鄧美美

本頁所示是鄧美美在各部影片中的不同姿態,這裏她表演的機會雖不多,但仍可見其光芒。

阿牛新傳 電影小說

1

深夜,應該是舞場打烊的時候了。

路上,睁着靑色的眼睛的街燈下,一個女人在前頭走着,兩個男人脚步歪斜的在後面追。

女人顯然又害怕又焦急。

路旁一間咖啡舘裏正獨自坐在那裏的阿牛把她救了。因爲她踉踉蹌蹌的進去,硬把阿牛認作了朋友,說:「對不起!我來遲了。」

阿牛莫明其妙地望着這陌生女人在對自己微笑。

兩個男人雖然醉眼昏花,還是互相交換了一下眼色,踏着斜歪的脚步離去。

然後,女人把原因說明了:「謝謝你的幫忙,不然……」

阿牛明白了:「那麼,就讓我送你囘去呵!」

2

街燈把兩人的影子拖得長長。

阿牛望着這陌生女伴在靑色燭光下像白蓮一樣的臉面:「請問小姐貴姓?」

「司徒慧兒,但人家都朝我叫小波兒。先生呢?」

「我叫章超,乳名阿牛。」

這種充滿誠挚之情的問答使小波兒慘白的臉面有了淡淡的紅色,並且笑得那麼自然。

「哦,最好下次別在夜裏一個人出來。」

這關切使小波兒感到溫暖,於是她喟嘆着:「可惜我不能够,我過的是夜生活。」

「怎麼解釋?」

「我是一個舞女!」

阿牛突然停下來:「舞女?」

「是的、連我自己也不相信。」

「早知道,也許我不會送你!」

小波兒從阿牛的眼裏看到了一種屬於敵視的憤懣與憂鬱的情愫,她覺得自己的手心回復了冰冷,她說:「你卑視我!」

「我的父親曾經落在一個舞女的魔掌裏,累死了母親,還累了我,結果父親就毀滅在她手裏!你說,我爲什麽不憎恨!」

「可是我和她們不同!」小波兒試着解釋,盡了可能的解釋。

但阿牛一聲「再見」,囘頭便跑。

小波兒聽着他的步聲越去越遠,看着自己孤零零的影子,凄愴與激動的情緖從心底把淚水湧到臉頰來了。

3

阿牛囘到歐醫生的家,不,如今應說是他的家了。複雜的情緒使他無法入睡。他想起小波兒,想到剛才的一幕,一陣聲音在他的意念中嗡嗡而鳴:「我眞的憎恨她麽?」

他無法遏抑心情的激動,他隨手翻開照相部,看到童年的照相,看到母親和父親,他翻下去,還有歐醫生那慈祥的顏臉和童年的同伴李成。

於是,囘憶替他張開了過去生活的畫卷:

母親死了,他是哭得那樣傷心,母親冰冷了的手足正如他今後的生活一樣,阿牛是完全感到了的,果然,只過了幾天,他爸的姘婦小金鳳便把他趕出家門,他向父親求援,父親冷然地不說一句話。從此,阿牛流浪街頭,忍飢寒,靠討飯度活。結果他病了,要不是和他一起過落流浪生活的阿成替他想辦法,要不是以救人爲已任的歐醫生把他救活了並且收留了他把他敎養成人,他早已和母親一樣的與士木同腐了。….…

歐醫生對待阿牛就像對待自己的骨肉一樣,她不但使阿牛長成一副健康的骨架,並使他有一個懂得善良與愛的心。

如今他,陷在沉思裏,囘憶使他感到痛苦又歡樂。現在他懂得憎恨可以憎恨了,發洩使他感到暢快。

歐醫生敲門進來。

阿牛站起來:「歐先生,你還沒有睡?」

「我剛替一個貧婆子接生囘來。」她看到阿牛黯然的神色,「唔,你怎麼了?」

「我想起過去的生活,想起歐先生多年來對我的照顧……有時,我會爲此不能入睡。」

「過去的讓它過去好了。主說過:『常把同情賜給不幸的人』會使自己快樂,我願意多幫助你,孩子!」歐醫生說着,模出一隻金十字架鍊,「我給你帶來了一樣禮物你把它掛在胸前,記住主的話。」

她替阿牛掛上。阿牛看看這十字架閃爍着光芒,心裏感到一陣解脫的舒快。

4

教堂頂上的十字架在陽光下閃躍,它使得進敎堂的人都有一種莊嚴與聖潔的感召。

因此,敎堂裏,跪在受難的基督像前的教徒眼裏都元滿了虔誠與感激的情緖。

歐醫生和阿牛跪下來。

樂聲揚起,聖詩的謌唱來自每個人心的深處,這些謌唱混和了一切懺悔,痛苦,歡樂與讚美。

但是,在這當中,阿牛始終無法使自己寧靜下來,因爲他一進門便發現小波兒跪在那裏。

就是那個爲阿牛所鄙視所憎恨的小波兒呵,她披著黑紗,晶瑩的珠淚在她臉上閃動,使她的神情變得非常聖潔,近乎痛苦的聖潔。

她並不曉得阿牛就在她身旁,她一心一意的做禱吿,爲了受着折磨的父母與弟弟,爲了被侮辱與被損害的自己與姊妹,也爲了一切受難的人。

阿牛便在精神恍惚與凝神注視的境地中度過了這一段早禱。

然後他又恍恍惚惚的隨着歐醫生跑出敎堂。不時的囘顧。

歐醫生說:「牛仔,記住剛才神父的話,對於那些有意或無意之間犯了罪的人,應該拯救而不該鄙視。」

「是的,我不該鄙視」。他似乎對歐醫生說又似乎只爲了自己的能聽到才說話,「並且也不該憎恨。」

一個教友跑來吿訴歐醫生說孩子病了。

「我馬上跟你去看他。」囘頭對阿牛說,「你先囘去吧。」

歐醫生去了,阿牛癡癡地站在那裏左顧右盼,他希望能再看到小波兒。

教徒陸陸續續的離開,阿牛看看再也不剩一個,「可是,小波兒呢?」想着,忙囘頭跑。

一點不錯,就在這空廓的,使人感到肅穆與靜謚的教堂裏,小波兒靜悄悄地仍舊跪在那裏。

陽光透過了高高的窗格映照著小波兒臉上的淚珠。模糊的淚眼觸視着十字架上的「救世主」,眼色吿訴人,她已把一切的希望完全寄託在這上面了。阿牛聽到她悽愴低語:「仁慈的主呵!只有主能拯救我的弟弟,我的父親,母親,還有我自己。」

阿牛感到一陣辛酸:「別難過,主會拯救你的!」

小波兒怔然抬頭:「誰?」

「和你一樣不幸的人。不過在主的庇蔭下,我已得到了重生!」

「原來是你!」

「請原諒我昨夜錯怪了你。」

「我不怪你,只怪我自己,但爲了生活。我願意主庇佑我使我的靈魂永遠得到淸潔。」

「所以我也希望能幫助你。」阿牛幷肩和小波兒踱出教堂,就像一對相得的老朋友一樣。

「幫助你脫離夜夜鉛華的生活。」

「我也希望如此,事實却不可能!」

「不可能,爲什麼?我能知道你過去和現在的生活嗎?」他們跑到水池這一面的花架下,池邊兩雙正在喁喁私語的鴿子,聽到脚步聲,輕快地飛去了。

爲了阿牛的誠摯,溫良,小波兒覺得這面對着的朋友畢竟可以作傾吐心腹的對像。她說:「許多年前,我在上海一間教會中學唸書。那時,我應該是最幸福的人了。整天除了讀書,做禱告,再沒有一點煩惱的事情。我們一家四口,爸,媽,弟弟和我。爸是個有眼光的商人,所以我的生活過得很好。但是,就在這當中,鬼子來了,我爸只好離開上海。到了香港,爸把所有的儲蓄孤注一擲和一個過氣政客搞了家金鋪。誰知,沒到幾時,金價竟然一瀉千里的狂跌,爸爸的金鋪就在這浪潮中倒閉,並且虧累很大。我們呢,也就只好搬到木屋區。」小波兒的眼睛濕潤了,聲音有點哽咽。她的傾訴也眞是一瀉千里,以至阿牛也後悔勾起她的傷心事。「從此,生活一天比一天艱難。父親因爲受了這打擊,病倒了。母親替人洗衣服以維持家計。而更可怕的是,弟弟竟也患了嚴重的肺病。替我想想,在這情形下,我能坐視不顧麼?我能不找職業以掙點錢麼?但是,章先生,在這裏,要得到一份職業比上山擒虎更不容易呵!末了,我只好咬實牙根,暫且做做舞女再算。對於這樣的職業,我曾發誓,决不讓我的靈魂沾到汚垢,我也立定主意,决不讓父母知道,我只說我在當家庭敎師。」小波兒一直跑開去,她不願意阿牛看到她那滿披着眼淚的可憐的臉面。

阿牛跑過去:「我想我能够了解你的。如果你答應,我立刻便請歐醫生去替你爸爸,弟弟看病。」

「可是我住的木屋、在北角,遠得很。你同情我,我很感激。我與章先生萍水相逢,我沒有理由接受章先生的幫助。如果要見我,星期天,我一定到這裡做彌撒的。」她說了聲再見,就在阿牛茫然若失的心情下,跑出園門。

波兒囘到舞女宿舍,有些舞女們還在尋好夢。

朱麗曉得小波兒做禮拜囘來,還拿她取笑。可是睡眼惺怯的十月紅却說:「别拿上帝開玩笑!」

朱麗說:「我們的紅牌,居然也想死啦!你那一天不坐百十個鐘,還有什麽怨的?」

十月紅把嘴一呶:「可是發財的是大班,七折八扣的,好像前一輩子欠了大班的債。」

「别不知足啦,你也看看小金鳳,成天不是吃全鴨,坐冷板櫈,滋味可不好受哩!」

十月紅望着板壁:「小聲點,那母夜叉可不是好惹的。」

其實,隔壁的小金鳳一開始就留意她們的談話了,但這一囘她可沒發作,她只拿起鏡子,傷心地呆望著臉上的皺摺,浮腫的眼皮,一聲喟嘆拖起了她心裏的一句話:「是的,我老了……」然後,她放下鏡子,燃上紙煙。深深的吸了幾口,噴出一個一個的煙圈;一個一個的煙圈,臉容顯得非常苦惱,最後,她畢竟無法抑制那兩行悼惜春靑逝去的凄清淚。

「金鳳姐,你怎麼了?」這是小波兒的聲音。

「沒有什麼,我只恨在靑春美麗的時候不想法多掙些金條鈔票!」

波兒却不同意小金鳳的看法,她以爲靑春不是換取金錢的。她吿訴金鳳:「不過是不得已,如果有什麼別的工作,早就不做舞女了。」

金鳳囘過頭來,鏡裏出現了她飽滿、豐潤、充滿着靑春的光彩的臉面,那時間,真是多麽動人呵!多少男士都爲了她的媚眼、紅唇而顚倒……但是,突然,幻像消失了,從鏡裏所能看到的只是那縱橫着,連厚厚的脂粉也掩蓋不了的皺紋,浮腫的臉頰。她憎恨地把鏡一摔,一個詭譎的念頭在她胸裏旋轉,她笑着,說:「小波兒有的不是美麗和靑春嗎!我爲什麽不利用她!嘻哈!」

5

這是木屋區,這便是小波兒所說的貧人們的家。

她跨過了那發散着臭氣的溝渠,轉進狹隘的小巷,臨了家門,便聽得父親正在裏兒咆哮謾罵。

小波兒急步進去:「爸,安靜點呵,身體要緊哩。」

司徒伯貴因爲看到心愛的女兒囘來氣也平了許多,他拉着女兒的手,無限憐惜地說:「孩子,爸爸對不起你,爸爸沒有負起責任,反而要你在外面做事。」

波兒當着這個老淚縱橫的父親,只好忍着心裏的辛酸,强笑著:「別難過,我比爸年靑,我該多做點事。」隨後摸出二百塊:「媽,這是我一個月的薪金。」

父親又是痛苦又是高興的望着她:「孩子,這可苦了你了。」

「只要爸和媽高興就好了。」波兒站起來,一直跑進裏,弟弟慧兒正在呼喚姊姊呢。

慧兒是個聰明的孩子,困苦和不幸使他學乖了,並且因爲害了肺病,終日躺在床上給了他糊思亂想的機會,每次波兒囘來,他總說「昨夜生了一個可怕的夢,看見姊姊給人欺侮。唔,姊姊,你究竟是不是給人教書?」

「別胡思亂想呵!慧弟,姊姊不會給人欺侮的。」

母親端了碗菜湯進來,說是覷準星期天熬些熱的湯汁等她囘來。正說之間,外面傳來伯貴那使人悚然的笑聲。母親和兩個孩子都立刻沉上臉來。母親說:「爸受的刺激也太深了,常常哭笑無端!」

波兒噙着眼淚:「媽,我還是去請個醫生替爸看看病。」

恰巧這時間阿牛正領着歐醫生到木屋區來找小波兒的住處,他們就在半路上相遇。

阿牛高興極了,但是一時忘了小波兒的名字,他只呀着嘴「喂呵!喂呵!」的笑着。

小波兒也是喜出望外,她向歐醫生介紹了自己的名字,末了說:「我眞不知要怎樣感謝章先生和歐醫生啦。」

6

對於歐醫生和阿牛的到來,卽是司徒伯貴也爲之感奮莫名,他緊握着阿牛的手:「眞難得有像章先生這樣的朋友呵!」

歐醫生只怕他太興奮了,極力勸他多多休息:「這是心理有了毛病,多休息,多想開點,老伯,主會賜福給你!」

至於阿牛,一下子便和慧兒成了好朋友,歐醫生還取笑他:「阿牛就高興和孩子做朋友,因爲他根本也是大孩子。」

阿牛顯然不同意人家說他是孩子,但大家都爲歐醫生的話樂開了。

是的,阿牛也的確是大孩子,憑了他的赤子之心,他把積蓄得來的僅有一百塊錢都送給慧兒他們了。

7

天堂舞廳裏,所有人都表現得如此瘋狂。男人們紅紅的眼睛和女人們紅紅的嘴唇在紅色的燈光下互相輝映,有人覺得這很可愛,有人覺很異常可怕可憎。

現在,人們都到舞池來了,只剩下小波兒和朱麗冷冷地坐在那裏,誰也沒有理會她。

朱麗說:「咱們倆今晚可說是袖手旁觀。」

小波兒明知這不過是解嘲,她只願意說老實話:「奇怪,我毎天的檯鐘總過得去,今晚却……」

「對了,大班昨天生日,恐怕你沒有送禮吧?」

小波兒又詫異又氣憤:「怎麼又是生日?不是上個星期剛做過生日嗎?而且我也送了禮呵!」

「小姐,上星期是他太太的生日,昨天是他自己的壽誕,明天是他孩子滿月,說不定後天家裏死人,花樣多着呢!」朱麗越說越有勁。

「我們那有許多錢來送禮?麗,難道你也沒有送禮?」

「昨日當了手錶,送了五十塊錢,他大槪嫌小,所以今天給我一個警吿。」

這時,一個客人進門,大班連忙趕上。於是兩人點頭搖頭,看模樣是客人要舞女坐檯子,這一下,大班的眼睛笑得一縫了,隨卽向朱麗和小波兒這面跑來。朱麗說:「波兒姐,你的生意來了。」偏偏,大班還是有意跟小波兒搗蛋,要她多吃幾天「全鴨。」

小波兒給大班奚落了一番,眼看朱麗跑開舞池而冷淸淸的只有自己留在那裏,她難過得再無法抑制眼裏的辛酸淚。她匆匆的站起來,匆匆的跑進洗手間。

這一切,都給小金鳳看在限裏。她在客人耳邊說了幾句話,做了一個媚笑,隨後也跑進洗手間。

8

洗手間就常常是舞女們的「避難所」,遇有過不去的事情,便只好到這裏來痛痛快快的哭一塲,或向姊妹們控訴一番。

小波兒雖然沒有控訴,可不能不儘情的哭。

於是小金鳳同情的說:「眞是孩子相,哭有什麼用。我就不信憑你的年輕美麗不替你爭一口氣!舞廳多着哩,這裏不幹,可以到別家舞廳。」

波兒有點心動了:「你是說?……」

「我是說,你有很好的歌喉,只要我教給你一點交際手腕,我們两個合作,包你走紅,不再受大班的氣。」

小金鳳說得多麼動聽呵,幾乎不容波兒有思索的餘地,一開口便表示了對金鳳絕對的信任:「好,如果有比這兒更好的地方,我願跟你去。」

這時間一個女大班進來通知金鳳:「熟客,飛檯!」

小波兒以充滿希望與信賴的眼色望着她出去。

召小金鳳坐檯的客人叫李成。

這個油腔滑調的阿飛,這個滿臉情慾的惡少,正是阿牛童年的伴侶。現在呢,他不但是阿飛,是惡少,並且是一家的士公司的經理了。

不錯他是小金鳳的熟客,熟客和姘頭見了面,不消說,自是一番打情罵俏,一陣肉麻當有趣,李成說他只高興小金鳳的「辛辣味」,他要從金鳳身上尋求刺激。小金鳳伸手要錢,她說:「我給你刺激,你滿足了,還不給我錢!」

他們的關係便建立在這種可怕的關係上面,而且這種關係就要伸向小波兒的身上了,因爲,小金鳳給李成介紹,說有這麼一個「新貨」,一個眞眞正正的處女,這個,自然是指的小波兒。

李成向小金鳳臉上噴中一口煙:「這種地方也有處女?那算是奇貨可居了。」

「所以非高價不易得到手!」

「先吿訴我是誰?」

「小波兒,你認識她?」

「哦,這姑娘倒還質樸,只是小心眼兒,我怕,不易到手?」

小金鳳奸猾地一笑:「戲法人人會變,巧妙却有不同。有了金鈎子,那怕鈎不上鮮鯉魚?」

「那麼,你要多少?」這個色鬼倒願意一嘗鮮鯉魚哩。

「一只鑽戒,港幣二千元,一毫不減,半元不增。」

「哈哈你好狠毒!」

「是的,最毒婦人心!怎麽樣?决定了?好替你想辦法。現在先買到底的「鐘」,我去叫她出來。」

「好,我們一言爲定!」

小波兒就這樣的給出賣了!

10

一個不健康的城市,夜常常是產生不幸與死亡的地方!小波兒和伯貴正是一個例子。

就在小波兒給出賣的同一時間,她的爸爸偏在報紙舞廳廣吿上看見了女兒的名字。可以想像,這發現對於伯貴是多麼痛苦和憤恨,他把報紙一摔,駡着,顫危危的要撑着起來。

波兒媽瞧著這樣子,忙來勸阻,攙扶。

伯貴狠狠的把她推開了:「好下賤的東西!我寧可死,也得找她囘來!」

「外面風大雨下,讓我去呵。」

但是伯貴沒有答應,他喘着氣,踉蹌着衝出門。

另一面,小波兒畢竟在小金鳳與李成的欺騙與慫恿下,準備和他們到什麽地方「宵夜」去了。

誰知一出門,還沒踏上車子,伯貴便滿身泥漳像一頭落湯雞似的一拐一拐撲向他們。

小波兒囘頭看到父親突然在風雨裏出現,驚駭得手足無措。

伯貴呢,却已經衝到波兒面前:「你這不要臉的東西!原來你什麼都瞞着我!」說了,舉手便打。

李成不知底細,看伯貴三言兩語便要打人,也爲要表示他對波兒的認眞幫忙,提起腿照準伯貴用力一踢:「就是欠了你的也犯不着動手打人呀!」

但是伯貴已經倒在血泊裏無法再予爭辯了。小波兒滿想不到有這一着,她撲下去,抱着父親:「爸爸!爸爸!」

李成和小金鳳這才明白過來:「哦,原來是……」

小金鳳忙囘身進舞廳打電話給醫院。李成也覺不好意思過來施救。

風和雨以更大的威力向這世界襲擊!

電光一閃,小波兒看見媽媽和弟弟冒着風雨趕來。

一聲雷響,小波兒感到這雷轟電掣就在她腦裏爆發!

11

雷轟電掣過去了,籠罩在人們心上的却是一片愁雲慘霧。

醫院裏,小波兒望着窗外那遠處的像鬼火一樣的半山底燈光出神,她時而喃喃的禱吿,時而低聲飮泣。

一會,醫生陰沉的臉孔出現了:「不幸得很!舊病新創,無法挽救,你們還可見他最後一面。」

小波兒和她媽都悲痛欲絕,匆匆和慧兒隨醫生跑出。

病室裏是一片慘淡的靑色的光,使得伯貴的臉色更難看,他無力地伸出枯乾的手,撫着女兒的頭髮臉頰。

小波兒含淚飮滴,極力掩飾心裏的凄愴:「爸,你休息休息呵。」

伯貴吃力地睜開眼睛,嗡動著唇吻,但半天半天,才迸出了幾句話:「小波兒呵,我剛才爲什麼要打你呵!我竟忍心去打一個爲了一家的生存而含淚出賣色相的可憐的女兒呵!」

小波兒哽咽着:「爸爸我不好,我侮辱了你,我罪孽深重,我傷害了你的身體,爸,你饒了我呵!」

「別!……別!……小波兒,我不能怪你,是這個社會毀滅了我們的幸福。以後的日子,小波兒,你的責任更大,無論如何,你得照顧慧兒,還有你自己……」

沒有哭聲,一切都變得這樣寂靜……眞是生與死之間的寂靜呵!

伯貴轉動着那不很靈活的眸子凝視着他的妻子,長長的嘆了口氣:「唉,我真對不住你,我走了,把苦難都留給你們,老妻……」

「伯貴!」波兒媽跑過去。

「哎!我眞捨不得你們……」

這最後的一句話留給孩子們以多多痛苦的囘憶呵,然而在這樣的社會,痛苦和囘憶都不足以使人塡飽肚子。譬如小波兒,父親死了,當她一想到父親是爲了她而死,她便發誓今後不再幹舞女的營生了。但是小金鳳却完全否定了她的見解,她說伯貴的死不過是爲了太窮,爲什麽呢?爲了小波兒太不會掙錢。這社會旣然笑貧不笑娼,當舞女,只要有辦法掙錢,掙更多的錢就好了,有什麼罪過不罪過。

她說:「你眞是傻丫頭,你有的是靑春、美麗,只要你肯聽我話、肯和我合作、美鈔、金條,自然滾進你的口袋!」

不同的想法在小波兒心裏衝激着,她無所適從,幹呢還是不幹?

但是一椿突然的變故畢竟使她把心一橫,索性澈底的幹一下,原來她的媽媽因爲勉力替人洗衣服,營養缺乏的身體加上過度疲勞,結果是暈了,病倒了。

小金鳳覺得,與其讓媽媽和弟弟受苦,何不一個人挺起胸膛承受一切的苦難。

12

小波兒再「下海」的前一天,阿牛喜氣洋洋的來了,他的來,不但帶給了了波兒以「替她找到職業」的好消息,並且還有一大包米和十斤油。

阿牛也眞想得太週到了,小波兒不止感到感激興奮,並且爲了阿牛的天真爽直,和李成、小金鳳等人一比,小波兒就像在另一個充滿歡樂的天地中生活。

阿牛喜孜孜的吿訴她:「是醫院裏的管理員,這工作我看很合你。」

小波兒又是一陣高興,兩人便像兩個頑皮的孩子似的一起下廚弄飯。

忽然,阿牛發覺了小波兒的臂上的黑紗:「晤,你?……」

「是我的爸爸去世了!」

「呵,我不知道怎樣安慰你?」

「你替我找到工作,不是給我以很大的安慰麽。」小波兒深情無限的望着阿牛。

是的,他們之間的感情從這裏應該更跨進一步。

然而,阿牛替小波兒找的工作眞能給她以安慰麼?不,當她曉得這工作的報酬每月只有一百五十塊,還不足以付她弟弟的醫藥費時,她眞感到進退兩難了。

現在横在她面前的是兩條路,需要她鼓起勇氣去加以抉擇了。

「可是你願意弟弟的病一天比一天沉重麼?你願意你媽媽因疲勞過度而暈倒麼?何况住在這樣的地方對一個害肺病的孩子是多麼的不適宜呵!」看來,小金鳳提出這樣警吿似乎純然爲小波兒着想,其實,她答應過李成的固然要兌現,在她自己,她不是說過要從小波兒身上找囘失去的「靑春的價値」麼?

於是,小波兒搬家了,她把弟弟和母親搬到適宜於療養肺病的地方。而她自己,也付出了無可比擬的代慣。——像所有被踐踏被凌辱的女人一樣,當小波兒的名字用霓紅管,和舞廳的名字一樣大小幷排在那裏時,她再難逃避那聲被稱爲名流紳士們的毒手了。

13

這一切,天眞的阿牛一點也不曉得。小波兒搬離木屋區他是知道的,但是除了懷念,他能在什麼地方找尋小波兒?因爲,甚至連彌撒日子,阿牛也再難看到小波兒的蹤跡。

每次彌撒完了,他總是依依不捨不願離開教堂,他以爲小波兒是個虔誠的教徒,有一天總要來的。

「她不會再來的了。」歐醫生把一張日報遞給阿牛,「孩子,這上面有她的消息。」

14

夜裏,阿牛獨個兒跑到「幸福舞廳」來,他此來的目的爲要看看小波兒,他要說服她,希望她立刻離開舞塲。

但是,當他看到小波兒正挽着李成的手臂在他跟前出現時,他憤怒得頭也不囘的跑了。

阿牛臉紅耳熱的囘來,悄悄地跑到十字架前做禱吿。「爲了極救小波兒」,他說,「祈求我主給我力量!」

然而,他眞能憑了「我主」的力量去極救小波兒麼?不!他眞是無能爲力呢,因爲小波兒還欠了小金鳳與李成他們一萬四千多塊錢呵!

甚至,憑了教友們的力量,這一筆欠款籌足了,李成却還是不放過她。

這就使慧兒在發現姊姊和李成一起幷肩進酒店時,難過得馬上離家出走。

15

還沒有痊癒的慧兒出走以後竟然跑到一家報社裏做排字房的學徒。

一個有病的孩子要過這種非常清苦的生活如何受得了,結果,不到半月,他病倒了,發着高熱。

雖然在工友大哥熱誠照顧下,他一點不缺,末了,他還是寫了一封信給阿牛。

既然阿牛知道慧兒的去處,不消說,爲了慧兒的失蹤而終日恍恍惚惚的媽媽和小波兒自然一起來了。

偏偏,倔强的慧兒曉得姊姊要來,却堅持不讓她進來,他大聲的嚷:「媽,別讓她進來!我們這房子不要她進來!」

小波兒愴痛欲絕。嚇嚇!雖道她不該愴痛嗎,她犧牲了一切,而結果却不過如此。

甚至,她懷孕了,在這世界竟然誰也不肯承認是這孩子的父親,李成還狠狠的罵:「野孩子!誰是他的爸爸?」小波兒纒着他要他想辦法,他提腿使勁一踢……這一踢,小波兒小產了,她被送進醫院。

恰巧,這一段悲慘的新聞正是慧兒病後復工第一次在排字房裏看到的新聞。他感動了,他覺悟到姊姊這種犧牲精神的藉得欽敬,他一邊淌淚一邊說:「我爲什麼要責罵姊姊呢?她爲了我,爲了媽媽,不是把一切都獻出了麼!」

是的,小波兒把一切都獻出了,但是誰也沒有給予什麼小波兒。

阿牛說:「小波兒,願主給你堅强的意志與力量!」

而小金鳳與李成呢,他們是惟有在一個像樣的社會才得到改造與懲治。

——完——