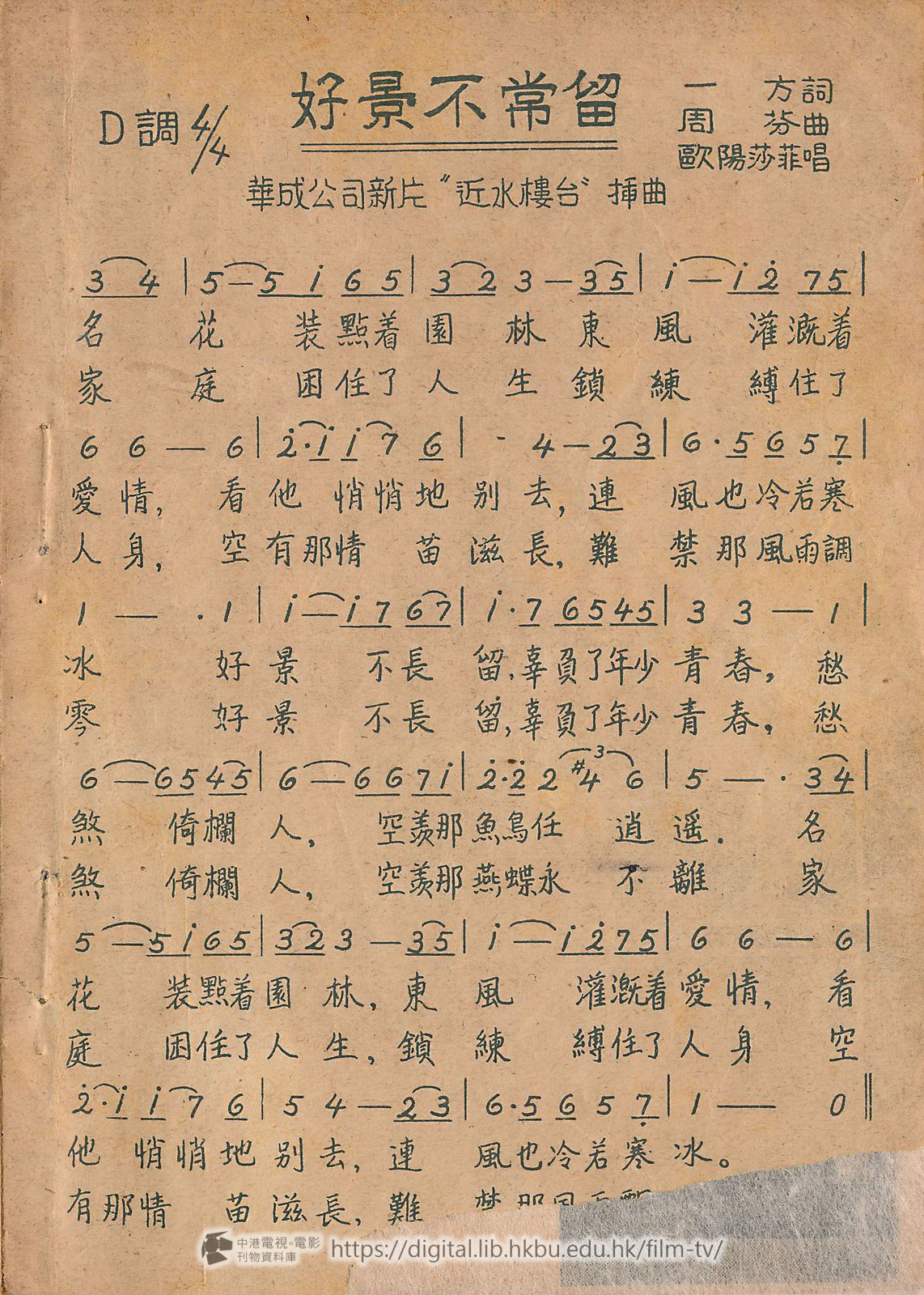

好景不常留

一方詞

周芬曲

歐陽莎菲唱

華成公司新片“近 水樓台”揷曲

名花装㸃着園林東風灌溉着

家庭困住了人生鎖練縛住了

愛情,看他悄悄地别去,連風也冷若寒

人身,空有那情苗滋長,難禁那風雨調

冰好景不長留,辜負了年少青春,愁

零好景不長留,辜負了年少青春,愁

煞倚欄人,空羨那魚鳥任逍遥名

煞倚欄人,空羨那燕蝶永不離家

花装㸃着園林,東風灌漑着愛情,看

庭困往了人生,鎖練縛住了人身空

他悄悄地别去,連風也冷若寒冰。

有那情苗滋長,難夢那風X飄

近水樓台

‧電影小說‧

一

南京城裏的周府,是在紫金城中頗有名望的一個家族,周府的宏麗巍峩的府邸,和頗費過一番經營擘劃的花園,在城中都是常常掛在人口裡並帶着仰慕欣羡的口吻向着生客來作描述的。周老太爺文杰在前淸的時候做過幾任縣太爺,民國改元後他便以遺老納姿態態退隱林下,豐盈的宦囊再加上富厚的祖產,于是過着很養尊處優的日子。

周文杰膝下有兩子,長子娶婦張愛娟,知書識禮頗爲賢慧,一對小夫婦情好逾恒,但好景不常長子結婚未 久卽吿身故,遺下一子呌娟子,張愛娟正在花朵般年紀,春花秋月中自有說不出的惆悵和抑鬱。

文杰有位堂侄振廷,依恃着祖蔭 ,和周府在地方上頗有着一些潛勢力,便在社會上常搞些風流韻事,紈袴子弟沉緬的聲色犬馬他都好一手兒,在文杰家裡居住,對文杰的家財時生覬覼之心。

二

在周府中伺候主人們多年的王媽,她將參湯燉好,照例地將這碗參湯捧到大少奶奶張愛娟的房裏,張愛娟看到這碗參湯後吩咐她先擺在那兒,等一會她會端給老太爺。王媽見少奶奶心情似有些不樂,一個人獨自喟嘆,懶洋洋地在沙發上,便帶着敬愛與體貼的口吻道:「其實讓我送去就得了,何必一定要你親自送去呢?」

愛娟無奈的神態答道:「老太爺最講究這 此,這是這兒的規矩。」王媽對愛娟異常地同情道:「唉,要是少爺在着就好了,您們早就搬出去了,省得這兒活受罪了。」這句話令愛娟沉思到往事中了,愛娟她嫁到周家來已經有五個年矣,和丈夫燕爾之歡如膠似漆,閨房之樂遠逾畫眉,在第三年上大少爺生病竟一命鳴呼,張愛娟便作了小孤孀,她出身名門,準備做無波的古井,將遺孤撫長成人,將來的日子得有所恃依。

但是丈夫的弟弟鴻元, 面貌脾性却生得和她丈夫一模一樣,她從這位小叔的音容上找出丈夫的影子,換句話說,是丈夫還在活着,但是這個影子却是可見而不可卽,雖這一般無二的形象是常在她底面前,但是不能親熱依偎。她還年靑,她不能忍受這精神上的苦悶和窒息,她拭了拭眼淚,慣槪地道:「我恨這個家,這所房子也是死氣沉沉的呌人喘不出氣來!」王媽勸她爲了小少爺一切且忍耐住,愛娟黯然地道:「要不是他,我早就走了!」

這句話被她堂兄振廷自門縫中偷聽到,推開屋門走了進來,愛娟起身迎着他,振廷故意地問道:「誰要走啊?愛娟呌王 媽先出去,參湯他自會送去的。王媽去後,愛娟把房門關好,低聲向振廷道:「我不是跟你說了,晚上別到我這裡來,給人家看見了不好看!」振廷撇了撇嘴。道:「不好看?這怕什麽,這個家早晚是我的,到那時候,誰敢放個屁!」愛娟無奈說也得到那時候再說,振廷篾然地道:「說快說在眼前,說遲也不過一年,你看看大伯那副樣子,要不靠點補藥,他那幾根老骨頭早拿去打鼓去了。」愛娟問他難道鴻元就不是人嗎?振廷不以爲慮冷然地講:「這個小傢伙呀,一天到晚就知道死唸書,最近聽說他居然看上一個秦淮河歌女,我看他們父子之間呀,總有一天小的要討歌女,老的不肯,小的給趕出去了,老的一氣就一命嗚呼了,到那個時候,哈哈,豈不樂哉樂哉!」愛娟說他一個手如意,一個手算盤,白天正做大夢。振廷陰險地道:「量小非君子,無毒不丈夫,你看着吧!」

三

在秦谁河上,有位領袖羣芳的歌女王寒梅,出身不錯,在歌塲的聲名頗噪,追逐于石榴裙下的人不少,在歌塲中擁集着各式各樣的人物,大多數是專捧王寒梅塲的,但在這羣高官巨賈中,王寒梅獨對靑年學生周鴻元靑睞,他們私下裏且已論到嫁娶。

這周鴻元使是周文杰的次子,張 愛娟的小叔,他頗傾心于寒梅,但是寒梅的假母是把錢看成斗大的人,這對周鴻元與壬寒梅的結合,是一個極大的障礙。

周振廷 是常常跑秦淮河的人,這些樂戶都因這位「二太爺」(周振廷綽號)在地方上頗有些潛勢力不由不巴結他三分。王寒梅的寓所他是長期的座上客,他從歌塲中探悉他的堂弟周鴻元頗鵠王寒梅,便籌思了」計。一天他便踱到壬寒梅的家裏來,裝出一面孔有件了不得大事的神氣向王寒梅的母親道:

「老太太,您是把財神爺接到家裡了,您還不知道呢,已經發了財了!您知道您們寒梅小姐最近有什麽新朋 友嗎?」寒梅母親聽了這話愕然,說她近來身體不大好,也不大跟着寒梅出去,疑惑地問着她的弟弟,她弟弟想了想說:「我也不知道,我只曉得有個什麽姓周的學生。」振廷拍了下大腿,大聲說:「得得,就是他?這個姓周的不是財神爺是誰呀?」寒梅的母親聽了這話,像是逢到意外之喜般,說自己眞是有眼不識泰山,振廷見這話已入了港,更提高了喉嚨說:「我們那個兄弟啊,就有點兒蠟燭,不點不亮的脾氣,你擰他一把他喊疼不是,你砍他一刀啊,他也喊疼,你們要不先砍他一大斧子……」振廷把話講到這兒,故意把節奏遲緩了下來,寒梅的母親急待聽下文,把全神灌注在振廷的言語動作上,振廷吐了口痰涎,誇張了音調續說:「……保管你們陪了夫人又折兵,還來一個人財兩空!」這句話把寒梅母親可嚇呆了,輕拍着胸脫說:「廷少爺,您可別跟我們開玩笑。」振廷見他的話已發生了作用,指着和他相好的歌女小鶯,「這跟你們開什麽玩笑呢,喏,你問小鶯我怎麽說的?」小鶯應聲說振廷常在她面前爲寒梅姊呼寃。振廷雜着得意微笑道:「我要不看在寒梅是小鶯的好妹妹,我能把胳膊向外灣?不幫着自己的兄弟幫外人嗎?」他走近寒梅母親,用關切的口吻道:「老太太,你年紀不少了,也該爲後半輩子打算打算了。」

寒梅的母親像心已有成竹般地點了點頭。

四

快樂歌塲中是 秦淮河上座最盛的一間歌塲,一到華燈初上總是熱閙轟轟的,聽衆多半是爲着來捧王寒梅,小嬌紅,和蔣小鶯她們三位歌女,她們的色藝均佳,和一班庸脂俗粉比較起來寒梅更似是一枯冷艷的春梅。小嬌紅把「韮菜開花」唱完,聽衆在熱烈的掌聲中把她送進去。小間歇後,聽衆們加倍地打起精神來,王寒梅翩若驚鴻般地走到台口,向聽衆用秋波一掃,頓得全塲像被雷電懾服般地鴉雀無聲,寒梅她輕起朱唇,如珠起玉盤般的歌起:「我愛這夜色茫茫,也愛這夜鶯歌唱,更愛那兒一般的夢,擁抱着夜來香,吻着夜來香……。」台下迸出雷也似的采聲。寒梅一邊唱着一邊向着坐前排位中的周鴻元頻送着傳達出語言的秋波,茶房悄悄地走在鴻元的面前,將張字條傳遞到他的手裡。

鴻元就着塲中的光亮,看見條上兩行秀媚的字迹寫道:「明天下午五時散塲後到我家來。寒梅」

五

翌日鴻元依約到 王寒梅的寓所,寒梅領他到自己的香閨去坐,兩個正在熱絡中的情人情致綿綿地談着話,寒梅的貼身丫頭阿香拖了房門走出去。

寒梅的母親見寒梅已經囘家,而且還有振廷所說的財神爺周少爺在裡面厮熱,認爲正是開條件的好時機,便推了房門踱進去,臉上堆起笑臉,裝起殷勤說:「周少爺,您剛來呀,您請坐呀」。又向寒梅道:「你瞧,周少爺來,你連杯茶都不倒。」按着再向鴻元笑着說:「哦,我們寒梅年輕不懂事,您可別見怪呀!」鴻元是個純樸的靑年學生,對寒梅母親這一輪鎗般像台辭的奉承話,自然是極不習慣,寒梅是個慧心的女孩子,察覺出這點,便爲鴻元解圍,並提醒她的媽:「媽,周少爺不喜歡客套,您跟他太客氣了,他會窘的。」

這句 話非但沒能把她媽的話阻止住,反而更滔滔不絕地講下去:「胡說,照你這般說,客氣反而不好了,你呀就是這樣容易得罪人!」接着裝出半惱半愛地指着寒梅轉向鴻元說:「周少爺,她任性得很,好了,就是連頭割下來都成,不好了,說翻臉就翻臉!」,梅急止辯道:「媽,着你把我說得像神經病似的。」

寒梅的母親句句中都話裏有話,漸漸把話兒導引入了她肚裡已安排好了的正題,她向鴻元訴 說吃她這行飯的不能由你自己的性兒挑精選肥,可是寒梅却由着她的小性子來迎拒客人。人家知道的呢?說聲脾氣壞……她把這句說完,頓了一頓,帶着尖刻的語調向鴻元道。

「周少爺,您聽了可別生氣啊,不知道的呢,會說她祇愛小白臉!」

寒梅越聽越不對,急說:「媽不要胡說!」她媽却越說越有精神,四面八方地將話題點明,說寒梅自從和鴻元情好後,舊時的熱客如陳、王、殷等先生都不來了,這批壽頭,祇要肯騙騙他們,大把的銀子都隨着寒梅要,可是寒梅徧不,姐兒愛俏,只說跟着周少爺什麽苦都願意,這一下子把她却弄苦來了。

寒梅見她媽如一陣暴雨點般地襲擊到未經世故的鴻元身上,忙作種種分辯,並請她媽媽別再說下去。她媽却把 臉一沉,冷冷地並故意向鴻元透出條件,加重語調向寒梅說:

我吿訴你,我們家近來沒有收入,有錢的全讓你給氣跑了,誰要想 討你呀,就得給五千塊錢,要不然你就別給我交什麽朋友了。」用眼睛向低下頭做沉思的周鴻元掃了一眼後,繼向寒梅像斬釘截鐵般的說道:「從明天起,我要是看不見錢,就不讓你見任何人!」說完拉了在身旁的蔣小鶯離去。

鴻元想不到寒梅的母親會向他發動這 樣的一個攻勢,不禁愕然起來,寒梅也氣惱得臉色都變了靑,隨着走向鴻元,帶着萬分的歉意安慰道:「你別生氣,她簡直是個瘋子。」鴻元正轉念如何去弄五千塊錢,把寒梅拯出火坑。寒梅以極度溫婉體貼的情態向鴻元道:「你別去理她,她簡直是個神經病,不過你千萬別從前門來,你坐船從這窗戶進來。」她又將臨近窗口的一張書桌上的小磁狗舉起向鴻元說:「我要在家的話,我就把這狗放在這兒,你要看見這個狗,你就可以進來了。

周鴻元對着這紅顏知己,臉上透出發自心際深愛的笑容。

六

在周文杰老太爺的 書房裡,老太爺戴上一付老光眼晴正理着賬目,振廷在一旁裝出恭順的樣子用着一把亮晃晃的小刀子在削着鉛筆,他們談話像已將吿一段結朿。

「伯伯,我絕不說瞎話,我要說瞎話,您就拿這把刀逼死我。」振廷說。

老太爺顯然在氣休休地道:「哦,他居然這麽荒唐,玩起歌女來了,他來我要好好兒問他!」

鴻元這時踱了進來,像有極重要的大事要稟明老太爺:「爸爸,我有一件事 要跟你商量一下。

振廷見這已是他們父子摩擦的開端,自己留在反而不好,便把手中那把鋒利的小刀小心地爲老太爺放好抽屉內 ,臨行說聲:「伯伯我囘房去了,你要有事,呌人喊我得了。」

鴻元向父親坐的書桌走近一步,囁嚅地說:「我,我,我……」 。老太爺呌他有話

說好了,不用這麽呑呑吐吐的。鴻元鼓起極大的勇氣道:「喁,我要五千塊錢!」

老太爺廳了非常震動驚疑,詢問他要五千塊錢幹嗎?鴻元說他有點用處,老太爺再向他追問一步,問他是不是和一位秦淮河歌女相好,鴻元以爲父親知道了一些,那事情像更好商量了,便緊接着說:

「對了,爸爸,她很可憐,現在她母親已經答應了,祇要我給她她五千塊錢,就可以… …」。鴻元的話還沒說完,老太爺便勃然變色,拍着書案駡鴻元道:「你混蛋,你書還沒有唸好,現在就在外面玩起女人來了,居然要討個歌女囘來,你這個人居然混蛋到這個地步啊!」鴻元還想分辭,老太爺繼續聲色俱厲的說:「不要多說,你要想討一個歌女,絕對辦不到,你要再不學好,我就只有讓你離開這兒。」鴻元無奈只好返囘他房裡去。

老太爺越想越氣,摘下眼睛起身走了幾步坐在一張 平日閉目養神的沙發上。振廷這時又輕輕走了進來,帶着勝利而得意的神情說:「伯伯,他自個兒承認了吧!」老太爺點點點頭喟歎道:「唉,眞是家門不幸。」振廷見到已把握住我老太爺進言的機會,便像爲鴻元開脫般地說鴻元已經不小,這種行動不能怪他,老太爺把情緖寬弛了一些說,他並不反對鴻元結交女朋友,但是弄個歌女做自己兒媳婦總不成話。振廷見老太爺已把怒氣消除,更裝出一種小輩對老輩的親熱說,鴻元這末大了,也該給他成親了,老太爺點了點頭,振廷把笑容堆向臉上說:「別說二弟啦,就是您,伯母去世這麽多年,您說有點悶得慌。」這句話可正擊中在老太爺的心坎上,老太爺在年靑的時候,便也是個風流才子,徵歌選色生活也十分綺麗多彩,只是年歲大了,且是在社會上有了頗高的聲望,不得不裝起道學家的面孔,扮起老長輩的威儀,其實仍是見色心喜,食指常常欲動,振廷便覷準這一點,來進行他間離父子的連環計的陰謀。

老太爺的話口鬆了一點,說振廷的話雖是很明白,但討個歌女總……,振廷見這 時已是將老太爺逐步投向他所設下的巧機關的時候,便夾着笑聲說:

「我的老爺子,梁紅玉不也是歌妓嗎?您能說人家是下三濫 嗎?說遠的您也許不信,說近的,」振廷把話引入港了。「就說快樂歌塲的王寒梅吧,您是沒見過這個人啊,人家眞是規行矩步,冰淸玉潔,就是大家小姐,也比不上人家。」這幾句話已經引起老太爺的興趣,雖然口頭上仍不能不說振廷是在胡說。振廷早已覷破這點,便以堅定的神情,强調地說,要是老太爺親眼看見了,便會相相信他不是在胡說,接着笑瞇二地放肆着說道:「眞的這個人要是給您續絃那才……」老太爺心際也像春風初拂,口中仍不得不說:得了得了。振廷却愈講愈起勁:「伯伯,您又不是七老八十,這個續絃總是光明正大的事吧。」老太爺在沉思了,振廷在乘勝追擊道:「我知道,您嫌人家出身低,人家是知縣的女兒,能詩能文,就想找個好人家,那怕原配續絃都行。」

老太爺意動了,振廷更趁熱打鐵道「您就當我是胡說八道好不好?您就去看看也沒有關係吧。」而且更堂而皇之 道:「我們要能再有個伯母的話,我們做晚輩的心裡也覺得安適些。」

老太爺追憶到他的張緖當年,滿樓紅袖招的風流旖旎的歲 月了。

七

鴻元爲父親在盛怒中責罵後,心際始終不能平靜下去,加之寒梅母親所限定明日繳交的五千元身價如何籌措呢,這使他思緖萬端在房内不斷地踱來踱去。

他的嫂嫂愛娟,這時推門走進來,愛娟對鴻元像是自己的弟弟般,一向噓寒問暖倍見關 切,她吿訴爸爸曾向她問起他,並說在玩什麽歌女,異常生氣,愛娟言下至爲鴻元担心。

鴻元情緖顯是非常不平定,憤懣地吿訴 愛娟曾被父親大駡了一頓。難道歌女就沒有好的嗎?鴻元像是獲得到一個可以訴說心事的對象,向愛娟道:「大嫂你平常待我那麽好,我也把你當親姐姐一樣,無論什麽事情我都來吿訴你,今天我這事非要立刻解决不可!」接着便把如何結識王寒梅,相貌人品是怎樣的美好,現在想跳出火坑,情願和他在一起生活。

愛娟聽了沈吟一會,繼說:「二弟,你年紀輕,外邊的事你要特別當心才對,大哥在 世的時候,常向我說起外面的情形,風塵中的女人講究敷衍,翻雲覆雨的,你可要特別當心才對啊!」並勸鴻元千萬不要因一時的情感衝動而輕易嘗試。

鴻元便把曾經和寒梅約過,俟能完全獨立再偕白首,但寒梅母親却已開口要五千塊錢了。愛娟更關切地問鴻元, 五千元的數目也不小,從那兒來呢?鴻元感動地說,寒梅在她母親走後,偷偷地拿出包首飾交鴻元變賣,說能賣三四千塊錢,不足的數讓她再想想辦法。寒梅這樣一片眞心與痴心,所以非要娶她不可。

愛娟聽了這番話想了一想說:「二弟,你是决定娶她了?」鴻元 點了點頭。愛娟說:「那末讓我來帮你的忙吧。「鴻元忙說爸爸那邊,就是嫂嫂去也一樣難再有什麽挽囘。愛娟把手上一隻光燦的寶石戒指褪下,交給鴻元,說這隻戒指可値六七千元,變賣掉便可解决鴻元的當前非要解决的難題。

鴻元見他嫂嫂待他如此恩深義重, 自己則受之有愧,忙說這怎麽能够,愛娟稍蜘橱了一下,隨着一雙眼放出熱愛的光輝,但仍有此些囁嚅與羞怯,輕聲道:

「你知 道我……我是很喜歡你的。」

這句坦白而有着份量的語言,頓時使鴻元感到一愕,口中不由得呌出聲:「大嫂!」愛娟已把深藏 在心底的秘密露呈了出來,索性不需再作什麽隱藏,向鴻元脈脈深情的說道:「你聽我說,老實吿訴你,自從你哥哥去世後,我就把愛你哥哥的那份情感給了你,因爲你像你哥哥,我可以從你身上找囘來你哥哥的影子,所以我一直關心你,照應你。」繼絃然說:「你是聰明人,你應該瞭解我這份情感,我每天替我自己安排的夢境裡活下去。」

鴻元聽了這番話,對愛娟生了萬分的同情,說他大嫂太可 憐,並願帮忙他的敬愛的大嫂。愛娟把藏在心底更久的秘密,今天得到機會全盤托出,反覺暢快,輕嘆了一口氣:「我的事不是你能帮忙的,祇好聽天由命。」說完把戒指遞給了鴻元,鴻元接了過來,說不出萬分的感激。

周振廷在他陰謀計劃中初步上已獲得小勝利 ,便興冲冲地依着他的詭計逐步推行。他旣然已把老太爺說動到秦淮河王寒梅家中去走一遭,便趕到寒梅家裡,詭說周老太爺是個正人君子,平時治家很嚴,關于鴻元的婚事至爲注意。寒梅母親便央求振廷在老太爺面前爲鴻元和寒梅撮合,振廷便把難題說出並施展他的手腕。

「我這伯父,就講究是門當戶對,可是我兄弟却徧看上了寒梅,知道她的人說是玉潔冰淸,不知道的人呢說她是『風塵女兒』 ,你們說要讓伯父討個風塵中的女孩子做他的兒媳婦是多麽難!」寒梅母親也點頭稱是,但仍懇求振廷爲他們想點辦法,振廷這才說出爲他們好容易才把老太爺說動了,今天晚上來相看寒梅,寒梅的母親聽了自然是歡天喜地,振廷鄭重其事的說:「第一要讓我伯父同情這件事,第二就得要看寒梅自己怎麽做了。

寒梅一直將振廷的話傾神聽着,聽到這婚姻决定在她怎樣做的身上了,更迭打起精神來。 振廷走向她身旁說:「你要讓老太爺歡喜你,他說什麽,你就依什麽,千萬可別要使性子。」她點了點頭。

八

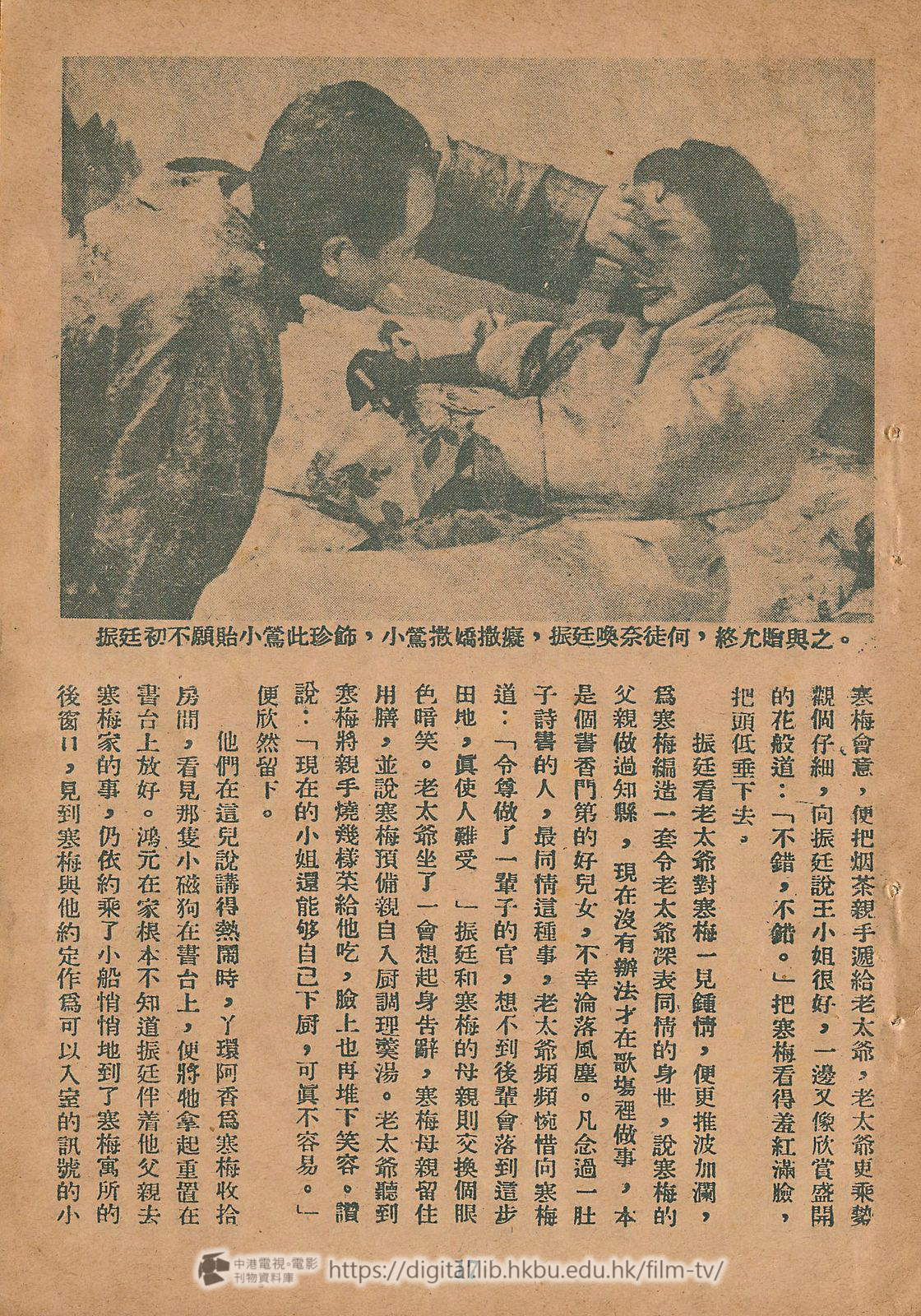

老太爺由振廷伴着到這風月區秦淮河來了,王寒梅一家人像迎菩薩般的把老太爺接了入室,寒梅這晚更是加意打扮,本就是美人胎子,一經裝飾更顯得淸麗絕塵,她對鏡作上下仔細打量一番,忽憶起今晚曾約定鴻元私會,誠恐他不知個裡從窗内越入香閨,萬一爲老太爺看到反不美,便把窗戶上的小磁狗從窗沿上移了下來。

寒梅步入廳中,振廷忙將她引見到老太爺面前,老太爺把她仔細打量一遍,果不同庸脂俗 粉,在美艷中孕有股秀媚之氣,寒梅的母親,向寒梅暗呶了呶嘴,寒梅會意,便把烟茶親手遞給老太爺,老太爺更乘勢觀個仔細,向振廷說王小姐很好,一邊又像欣賞盛開的花般道:「不錯,不錯。」把寒梅看得羞紅滿臉,把頭低垂下去。

振廷看老太爺對寒梅一見 鍾情,便更推波加瀾,爲寒梅編造一套令老太爺深表同情的身世,說寒梅的父親做過知縣,現在沒有辦法才在歌塲裡做事,本是個書香門第的好兒女,不幸淪落風塵。凡念過一肚子詩書的人,最同情這種事,老太爺頻頻惋惜向寒梅道:「令尊做了一輩子的官,想不到後輩會落到這步田地,眞使人難受」振廷和寒梅的母親則交換個眼色暗笑。老太爺坐了一會想起身吿辭,寒梅母親留住用膳,並說寒梅預備親自入厨調理羹湯。老太爺聽到寒梅將親手燒幾樣菜給他吃,臉上也再堆下笑容。讚說:「現在的小姐還能够自己下厨,可眞不容易。」便欣然留下。

他們在這兒說講得熱鬧時,丫環阿香爲寒梅收拾房間,看見那隻小磁狗在書台上,便將牠拿起重置住書台上放好。鴻元 在家根本不知道振廷伴着他父親去寒梅家的事,仍依約乘了小船悄悄地到了寒梅寓所的後窗口,見到寒梅與他約定作爲可以入室的訊號的小磁狗在那裡,便放膽的自窗口躍入,未料室中闃無一人,室外廳中却喧笑一片,他輕輕將門開啓,自門縫窺去,他父親竟端坐在首席,他的心上人寒梅緊坐在側坐,遞菜奉酒,淺笑顧盼,對他父親曲意承歡,他父親邊視寒梅也邊撚鬚微笑。他頓如冷水澆頭又失望又惱恨,留下個字條便忿忿離去。

九

他囘到家裡,想把剛才經過吿訴他嫂嫂,愛娟沒在房中,他便到後花園去找,愛娟正在曲橋中的一個小亭,低了頭在作沉思,鴻元走近呌了聲大嫂,把昨晚贈給他的寶戒璧還給愛娟,愛娟訝道:「是不是賣不出去?」鴻元搖了搖頭,愛娟續問:「是不是她母親不要這筆錢了?」鴻元囘答說:「她恐怕不嫁給我了。」接着他憤懣地叙說怎樣碰到爸爸在那兒,親眼目擊寒梅和他父親親熱的樣子,他便留條離去,所以這個戒指用不着了。

愛娟說這裏面也許有原因,勸鴻元要把事情搞淸楚,不要因 了一時的意氣而將來懊悔不及。鴻元仍忿忿難平地道:「這一次的事情我得了一個非常好的敎訓,在利害衝突的時候,連父子的關係都可放在一邊。」說完向他嫂嫂道謝而去。

振廷已返囘家來,鴻元和愛娟的講話他都躱在暗地聽入耳裡,待鴻元走後愛娟正手持鴻元 璧還的戒指作沉思中,他走近愛娟的身邊,愛娟見是振廷,便想躱開他,說要想去睡了,振廷揶揄道:「他嗎,送戒指給他,他還不要;我嗎,想跟你多說兩句話你是討厭。」接着把愛娟的戒指强奪了過來,仔細地看了看說,不錯,便把戒指往自己手指上一套說聲:歸我了。愛娟做不到和他强搶囘來,說了句:「你就不能看見我有好東西。」振廷涎着臉答道:「啊呀,你的還不是我的。」一邊睨視着愛娟作着奸笑。

振廷到他相好的歌女蔣小鶯家中,通知老太爺今晚請寒梅吃飯,也邀約了小鶯,並將小鶯拖到懷中吿訴她,今晚他像諸 葛亮似的擺下了八卦陣,專門讓老頭子跟鴻元走,蔣小鶯不懂,振廷充滿了得意道:「「笨娘兒們啊,兒子喜歡的人,老子要收房,這一下不要打破頭啊,他們父子倆鬧翻了,我這漁人就得了利了。」說完了笑着擦拭下他的戒指,被小鶯一眼瞥見,搶過來戴在自己手上,振廷只好喑呼負負。

周府的大廳上燈火通明,正中的一桌酒席上周老太爺端坐着,大家猜拳得令,小鶯淸歌助興,老太爺今天是春 風滿面,頻擎起酒杯請衆賓盡歡盡醉,時時向寒梅微笑點首,勸杯送肴。但和此間歡笑情形相反是鴻元淸冷冷的一個人悶悶地斜倚在床上,愛娟知悉了這情形頗爲不忍,便帶着王媽把肴送入,愛娟把鴻元拉起,勸他進餐,鴻元依了愛娟起身吃飯,極度不滿的向愛娟說:「大嫂,我眞不懂,爸爸不准我跟寒梅往來,說她是個歌女,可是他徧徧自己也跑到寒梅家裡去,還把她請到家裡,你說這是什麽道理?」愛娟勸他冷靜一點,但她把這件事又歸納到命中去。

客廳中席罷,振廷使小鶯向老太爺說,想請廷少爺帶領着她們到後花園去玩玩 ,老太爺答應了。振廷便暗暗地引寒梅穿過廻廊,指着鴻元的臥房門口說:「這是鴻元的房間,你去和他親熱親熱吧,我和小鶯到花園去了。」寒梅本在入席時,不見鴻元出來招呼賓客,正自納悶,但也不好意思詢問,現在獲到這接近的機會正喜不自勝,她心裡猶感謝着振廷。怎料踏進室去,鴻元見她第一句話便道:「哦,是你呀,王小姐,我爸爸的房間不在這兒,請你出去!」這些話頓令寒梅如摸丈二金身莫名其土地堂。

寒梅原想發作中終又忍了下去,呌鴻元先別誤會,有話且慢慢地說。鴻元餘忿未息的說如何依約到寒梅香閨, 如何見寒梅向他父親大灌迷湯,現在又知道寒梅是他的未來後母,這樣怎敢接待。

寒梅聽了這番話驚詫無已,說她僅知道廷少爺 領老太爺來是作相親,她爲了獲得老太爺的好感所以也不得不曲意逢迎,今天到周府來也是希求有個和他晤面的機會,也好解釋解釋那一段誤會。鴻元至此始知經過眞相,錯寃枉了寒梅。這一對小兒女又和好如初了。

一〇

今晚老太爺的興緻特別好,從詩詞繪畫學問談到飾物,賓客門中戴着名貴飾物紛紛請他品鑒。蔣小鶯戴了振廷的戒指還未悉它的價値,便也凄遞過去請老太爺給看看。老太爺起先還開着玩笑,說她手上的戒指還會壞嗎,接過來凑近燈一看面色陡變,問小鶯這枚戒指是誰送給她的?小鶯說廷少爺送的,振廷正走過來聽見這話忙避走開,老太爺託辭這隻戒指不好,掉換一隻較好南送給小鶯。隨着請衆賓客隨意坐,喚振廷和他囘退入內室。

老太爺走到建廊時,瞥見鴻元和寒梅厮熱地從臥室門內依偎携手而出,頓時愕住,怒目向他們注視,鴻元和寒梅也是一驚。老太爺問鴻元是什麽意思?鴻元答道:「這就是我跟你說的那位小姐,她呌王寒梅。」老太爺嚴詞問振廷,這是怎麽囘事?玩弄得什麽把戱,振廷支吾其詞,强說人是老太爺自己看上的,不關他什麽事情。鴻元聽見這話像恍然大悟般說:「哦,爸爸反對我討她,原來爸爸要討她,我今天才明白。」老太爺呌他兒子別誤會,這都是振廷從中搗鬼,鴻元仍信疑參半,說「反正爸爸要討寒梅是事實,我有什麽話好說,我是你的兒子。」說竟負氣走出去。

老太爺把振廷喝了過來,狠狠地打了振廷兩下耳光,聲氣俱厲地對他說:「你搗得什麽鬼,我知道, 你要拆散我這份家庭,離間我們父子。還要……。可是你自己心理明白點,你所想謀奪的這份財產,萬一鴻元拿不到手,你更是拿不到,你不要痴心妄想!」接着在盛怒之下令他立刻離開家,從此永遠脫離關係。

振廷本是個陰險卑鄙的人,受了老太爺的重摑和驅逐 後,雙眼立卽顯露了兇光,向他伯父怒視和厲聲答道:「走就走,此處不留人,自有留人處!」

老太爺繼喝令傭人把少奶奶呌來 ,振廷出來正和愛娟走個照面,振廷低聲道:「出事情啦?戒指的事情。」愛娟聽了大驚,但不得不强作鎭定,硬着頭皮走向老太爺問呌她有什麽事?老太爺强壓了怒氣,問愛娟上次給她的那隻藍寶石戒指呢?愛娟呆了一呆,說那隻戒指洗臉時掉在臉盆中疏忽沒有査覺,給老媽子倒洗臉水潑掉。因爲怕老太爺見怪所以沒有稟明。老太爺怒氣稍霽,說這戒指竟帶在一個歌女手上的,發現後一問說是振廷送給她的,你看這多麽混賬!愛娟聽了這話一愕,老太爺接着又說:「但願你是眞的遺失了,不然的話,你死去的丈夫不去說他,你怎麽對得起你的孩子。」愛娟祇得低聲答道:「爸爸你放心好了,我不會那麽無耻的。」但内心却一陣慚愧。

她囘到房中,振廷還來纒她, 她氣極了呌他滾出去,並說出在丈夫死後沒有多時,被振廷用酒把她迷姦,並用甜言蜜語來騙她,騙上了就處處要脅她,利用她,現在變本加厲竟把她戒指也送給那些低三下四的女人。

愛娟把振廷推走後,心中愈想愈窄,便從櫉中取出一瓶安眠藥,正捧着安眠藥發 呆,她的兒子突然發出呼呌「媽媽」的聲音,愛娟放下安眠藥,把她兒子抱在懷裡,倘着淚說:「媽爲了你,也得活下去。」

愛 娟正哄孩子睡覺,鴻元敲門入內,吿訴嫂嫂今兒晚上想走,愛娟勸他不要把事情看得太嚴重。鴻元仍竪信是他父親想娶寒梅,决計離家奮鬥以求自立,因爲平時嫂嫂對他好,所以特地來辭行。愛娟見他去意這樣堅决,便黯然說:「你是這個家庭裡最懂得人情的人,過去我在你身上得到很多的安慰,所以我們之間感情特別好。」並祝鴻元一帆風順。這時開始陰雲密佈了。

鴻元把皮箱自房中提了出來, 見了天已浙瀝落雨,便將箱子放在廳口折囘屋中檢取雨衣,對自己生活了二十年的屋子感情上究竟有些留戀不捨,把屋中各角落注視一遍,摩娑下他平日所接觸的東西,才嘆了口氣離開屋子。

愛娟因她所私戀的鴻元又吿離去,情緖至爲不安,便在房中來囘踱着她忽 發現窗外有人,急凑近窗邊窺看,從窗櫺中張望到振廷鬼祟祟地拿了一件物品,倉惶的奔向花園,繼見他將手中的物件投人井中,愛娟驚疑莫解。

鴻元在在滂氾大雨中在冷巷内走着,他提了箱子低着頭走,迎面巡邏的警士注意着他,他爲了避免麻煩,想轉灣走,這 樣更引起警士們的疑心,便射過電筒喝令檢査,他們在鴻元的衣箱中竟發現一把血漬殷然的兇刀,鴻元愕然,力辯箱内不是自己的東西。警士便將他帶到周府査問,讓僕人帶他們去見周老爺,到了室內,老太爺竟血漬殷然橫死在床上,鴻元見父親被謀殺斃命,也驚惶莫名。經驗査後,老太爺便是被從鴻元箱中檢出的兇刀剌斃,他有着弑父嫌疑,便被帶返警局嚴訊。

二

周老太爺横死,鴻元被覊獄中,振廷則是心中暗喜不已,計算諾大的家財,已無形中落在他手裏,但愛娟則深信鴻元是寃枉的,暗祝這兇案有一天能水落石出。

老太爺生前,房地契股票等都存放在愛娟手裏,振廷爲了騙取這份東西,對愛娟便加意討好,處處表現着對愛娟矢情不二,並準備 和她正式結合,並請把房子騰出來,油飾油飾作爲新房。愛娟是個心地純良的人,不虞有他,便遷居鴻元住的那間屋子,手中的房地契股票也在振廷以過戶的籍口下逐漸騙了去,雖則也促了振廷幾次,他總推說手續還沒有辦好,但振廷準備充做新房的屋子都油漆一新。

一天,愛娟看報紙,突見載有「周振廷蔣小鶯結婚啓事」,愛娟不禁詫異,便嚴詞質詢振廷:

「你將所有的地契跟股票騙去,換了你自己的名字,現在財產到了手了,你就變了臉了你這狼心狗肺的東西,從此以後不許上我家門!」振廷這時索性對愛娟翻了臉「什麽?你別睡昏了頭,這是周大少爺的家,看你可憐讓你住在這兒,不識相呌你滾疍!」

愛娟受了這番侮辱,越想越氣,徒憶起那 天老太爺被剌殺的一晚的情景,便對王媽說,二少爺在獄中還沒有定案,報上說要是找到一付手套或是別的証據,二少爺或可開脫,你去報吿警察局呌他們派人看看家裡這枯井。

周府張燈結綵,賀客盈門,振廷更是躊蹰滿志,準備今晚來小登科。

警察局的兩名偵探到來,賀客都有些愕然,偵探們依着愛娟的指示,果然從枯中覓出手套,便轉到前廳,向振廷說:「周先生,關於你伯父被謀殺的事情,我們已經找到了線索。」振廷一呆,警察請他去警局走一趟,他還準備行完婚禮再去,偵琛將手套露出,振廷不由一驚,不得不俯首隨行,衆賀客在議論紛紛中散去。

振廷在警局中經過很多小時的審訊,終以証物確鑿,不得不俯首認罪,他的供詞是:

「我想謀奪我伯父的家庭,一切都準備好了,我先讓我的堂兄弟跟我伯父衝突,不料他父子上了圈套那天,我跟我弟媳婦的姦情同時被發現了,我伯父一定要趕我出去,我一時怒從心起,就把伯父殺了……我把伯父殺死之後,就把手套仍在枯井裡,誰知被我弟妹看破了,她恨我跟別的女人結婚,就把我給吿了。」

鴻元得判無罪釋放,他和寒梅同囘到家裡,鴻元以這次幸她大嫂出頭,覔到那雙重要眞 兇証物的手套才得大寃昭雪,便偕寒梅同去拜謝。

她們到了大嫂的屋裡,王媽拭着淚,愛娟竟已殭臥在床上,她已呑服了巨量的 安眠藥,天眞的娟子,尙不知道當前巨變,用着大眼注視着他的二叔。

鴻元驚悼幾難自持,萬沒有想到和他大嫂那晚雨中的一別 竟成永袂,急問王媽大少奶何時死的?王媽說吃中飯的時候,少奶奶說要睡一會兒,呌她帶小少爺出去,還有一封信等二少爺囘來交出,等返室後少奶奶已返魂乏術了。

愛娟的那封遺書這樣寫着:

「這是眞實的故事,我就是那個犧牲者,因爲我認命,我受不住外來的壓力,我不能不採取了人類中最可卑鄙的手段,來了結我一生,沒有反抗,沒有奮鬥。

但是我相信我的孩子,他可能從 新做起的,我把他托給你們,請你們用你們那種反抗的精神訓練他,讓他有一天能够打破他母親所逃避,不能打開的鎖鍊,打破這座陰氣沉沉的無形監獄,呼吸一下自由的空氣,做一個眞正的人。」

鏡頭巡視着這座封建堡壘的巨宅,隱約中傳出愛娟的平靜有充滿了 情感的聲音:故事是這麽凄凉的結朿了,可是你們想一想,人生途徑中,遍地是荊棘,你們要怎樣做才能克服一切困難呢?你們千萬不能認命,認命的結果要使你永遠抬不起頭來的,你們要鼓起勇氣來,面對現實,勇敢直前!

——完——

近水樓台

‧電影小說‧

一

南京城裏的周府,是在紫金城中頗有名望的一個家族,周府的宏麗巍峩的府邸,和頗費過一番經營擘劃的花園,在城中都是常常掛在人口裡並帶着仰慕欣羡的口吻向着生客來作描述的。周老太爺文杰在前淸的時候做過幾任縣太爺,民國改元後他便以遺老納姿態態退隱林下,豐盈的宦囊再加上富厚的祖產,于是過着很養尊處優的日子。

周文杰膝下有兩子,長子娶婦張愛娟,知書識禮頗爲賢慧,一對小夫婦情好逾恒,但好景不常長子結婚未 久卽吿身故,遺下一子呌娟子,張愛娟正在花朵般年紀,春花秋月中自有說不出的惆悵和抑鬱。

文杰有位堂侄振廷,依恃着祖蔭 ,和周府在地方上頗有着一些潛勢力,便在社會上常搞些風流韻事,紈袴子弟沉緬的聲色犬馬他都好一手兒,在文杰家裡居住,對文杰的家財時生覬覼之心。

二

在周府中伺候主人們多年的王媽,她將參湯燉好,照例地將這碗參湯捧到大少奶奶張愛娟的房裏,張愛娟看到這碗參湯後吩咐她先擺在那兒,等一會她會端給老太爺。王媽見少奶奶心情似有些不樂,一個人獨自喟嘆,懶洋洋地在沙發上,便帶着敬愛與體貼的口吻道:「其實讓我送去就得了,何必一定要你親自送去呢?」

愛娟無奈的神態答道:「老太爺最講究這 此,這是這兒的規矩。」王媽對愛娟異常地同情道:「唉,要是少爺在着就好了,您們早就搬出去了,省得這兒活受罪了。」這句話令愛娟沉思到往事中了,愛娟她嫁到周家來已經有五個年矣,和丈夫燕爾之歡如膠似漆,閨房之樂遠逾畫眉,在第三年上大少爺生病竟一命鳴呼,張愛娟便作了小孤孀,她出身名門,準備做無波的古井,將遺孤撫長成人,將來的日子得有所恃依。

但是丈夫的弟弟鴻元, 面貌脾性却生得和她丈夫一模一樣,她從這位小叔的音容上找出丈夫的影子,換句話說,是丈夫還在活着,但是這個影子却是可見而不可卽,雖這一般無二的形象是常在她底面前,但是不能親熱依偎。她還年靑,她不能忍受這精神上的苦悶和窒息,她拭了拭眼淚,慣槪地道:「我恨這個家,這所房子也是死氣沉沉的呌人喘不出氣來!」王媽勸她爲了小少爺一切且忍耐住,愛娟黯然地道:「要不是他,我早就走了!」

這句話被她堂兄振廷自門縫中偷聽到,推開屋門走了進來,愛娟起身迎着他,振廷故意地問道:「誰要走啊?愛娟呌王 媽先出去,參湯他自會送去的。王媽去後,愛娟把房門關好,低聲向振廷道:「我不是跟你說了,晚上別到我這裡來,給人家看見了不好看!」振廷撇了撇嘴。道:「不好看?這怕什麽,這個家早晚是我的,到那時候,誰敢放個屁!」愛娟無奈說也得到那時候再說,振廷篾然地道:「說快說在眼前,說遲也不過一年,你看看大伯那副樣子,要不靠點補藥,他那幾根老骨頭早拿去打鼓去了。」愛娟問他難道鴻元就不是人嗎?振廷不以爲慮冷然地講:「這個小傢伙呀,一天到晚就知道死唸書,最近聽說他居然看上一個秦淮河歌女,我看他們父子之間呀,總有一天小的要討歌女,老的不肯,小的給趕出去了,老的一氣就一命嗚呼了,到那個時候,哈哈,豈不樂哉樂哉!」愛娟說他一個手如意,一個手算盤,白天正做大夢。振廷陰險地道:「量小非君子,無毒不丈夫,你看着吧!」

三

在秦谁河上,有位領袖羣芳的歌女王寒梅,出身不錯,在歌塲的聲名頗噪,追逐于石榴裙下的人不少,在歌塲中擁集着各式各樣的人物,大多數是專捧王寒梅塲的,但在這羣高官巨賈中,王寒梅獨對靑年學生周鴻元靑睞,他們私下裏且已論到嫁娶。

這周鴻元使是周文杰的次子,張 愛娟的小叔,他頗傾心于寒梅,但是寒梅的假母是把錢看成斗大的人,這對周鴻元與壬寒梅的結合,是一個極大的障礙。

周振廷 是常常跑秦淮河的人,這些樂戶都因這位「二太爺」(周振廷綽號)在地方上頗有些潛勢力不由不巴結他三分。王寒梅的寓所他是長期的座上客,他從歌塲中探悉他的堂弟周鴻元頗鵠王寒梅,便籌思了」計。一天他便踱到壬寒梅的家裏來,裝出一面孔有件了不得大事的神氣向王寒梅的母親道:

「老太太,您是把財神爺接到家裡了,您還不知道呢,已經發了財了!您知道您們寒梅小姐最近有什麽新朋 友嗎?」寒梅母親聽了這話愕然,說她近來身體不大好,也不大跟着寒梅出去,疑惑地問着她的弟弟,她弟弟想了想說:「我也不知道,我只曉得有個什麽姓周的學生。」振廷拍了下大腿,大聲說:「得得,就是他?這個姓周的不是財神爺是誰呀?」寒梅的母親聽了這話,像是逢到意外之喜般,說自己眞是有眼不識泰山,振廷見這話已入了港,更提高了喉嚨說:「我們那個兄弟啊,就有點兒蠟燭,不點不亮的脾氣,你擰他一把他喊疼不是,你砍他一刀啊,他也喊疼,你們要不先砍他一大斧子……」振廷把話講到這兒,故意把節奏遲緩了下來,寒梅的母親急待聽下文,把全神灌注在振廷的言語動作上,振廷吐了口痰涎,誇張了音調續說:「……保管你們陪了夫人又折兵,還來一個人財兩空!」這句話把寒梅母親可嚇呆了,輕拍着胸脫說:「廷少爺,您可別跟我們開玩笑。」振廷見他的話已發生了作用,指着和他相好的歌女小鶯,「這跟你們開什麽玩笑呢,喏,你問小鶯我怎麽說的?」小鶯應聲說振廷常在她面前爲寒梅姊呼寃。振廷雜着得意微笑道:「我要不看在寒梅是小鶯的好妹妹,我能把胳膊向外灣?不幫着自己的兄弟幫外人嗎?」他走近寒梅母親,用關切的口吻道:「老太太,你年紀不少了,也該爲後半輩子打算打算了。」

寒梅的母親像心已有成竹般地點了點頭。

四

快樂歌塲中是 秦淮河上座最盛的一間歌塲,一到華燈初上總是熱閙轟轟的,聽衆多半是爲着來捧王寒梅,小嬌紅,和蔣小鶯她們三位歌女,她們的色藝均佳,和一班庸脂俗粉比較起來寒梅更似是一枯冷艷的春梅。小嬌紅把「韮菜開花」唱完,聽衆在熱烈的掌聲中把她送進去。小間歇後,聽衆們加倍地打起精神來,王寒梅翩若驚鴻般地走到台口,向聽衆用秋波一掃,頓得全塲像被雷電懾服般地鴉雀無聲,寒梅她輕起朱唇,如珠起玉盤般的歌起:「我愛這夜色茫茫,也愛這夜鶯歌唱,更愛那兒一般的夢,擁抱着夜來香,吻着夜來香……。」台下迸出雷也似的采聲。寒梅一邊唱着一邊向着坐前排位中的周鴻元頻送着傳達出語言的秋波,茶房悄悄地走在鴻元的面前,將張字條傳遞到他的手裡。

鴻元就着塲中的光亮,看見條上兩行秀媚的字迹寫道:「明天下午五時散塲後到我家來。寒梅」

五

翌日鴻元依約到 王寒梅的寓所,寒梅領他到自己的香閨去坐,兩個正在熱絡中的情人情致綿綿地談着話,寒梅的貼身丫頭阿香拖了房門走出去。

寒梅的母親見寒梅已經囘家,而且還有振廷所說的財神爺周少爺在裡面厮熱,認爲正是開條件的好時機,便推了房門踱進去,臉上堆起笑臉,裝起殷勤說:「周少爺,您剛來呀,您請坐呀」。又向寒梅道:「你瞧,周少爺來,你連杯茶都不倒。」按着再向鴻元笑着說:「哦,我們寒梅年輕不懂事,您可別見怪呀!」鴻元是個純樸的靑年學生,對寒梅母親這一輪鎗般像台辭的奉承話,自然是極不習慣,寒梅是個慧心的女孩子,察覺出這點,便爲鴻元解圍,並提醒她的媽:「媽,周少爺不喜歡客套,您跟他太客氣了,他會窘的。」

這句 話非但沒能把她媽的話阻止住,反而更滔滔不絕地講下去:「胡說,照你這般說,客氣反而不好了,你呀就是這樣容易得罪人!」接着裝出半惱半愛地指着寒梅轉向鴻元說:「周少爺,她任性得很,好了,就是連頭割下來都成,不好了,說翻臉就翻臉!」,梅急止辯道:「媽,着你把我說得像神經病似的。」

寒梅的母親句句中都話裏有話,漸漸把話兒導引入了她肚裡已安排好了的正題,她向鴻元訴 說吃她這行飯的不能由你自己的性兒挑精選肥,可是寒梅却由着她的小性子來迎拒客人。人家知道的呢?說聲脾氣壞……她把這句說完,頓了一頓,帶着尖刻的語調向鴻元道。

「周少爺,您聽了可別生氣啊,不知道的呢,會說她祇愛小白臉!」

寒梅越聽越不對,急說:「媽不要胡說!」她媽却越說越有精神,四面八方地將話題點明,說寒梅自從和鴻元情好後,舊時的熱客如陳、王、殷等先生都不來了,這批壽頭,祇要肯騙騙他們,大把的銀子都隨着寒梅要,可是寒梅徧不,姐兒愛俏,只說跟着周少爺什麽苦都願意,這一下子把她却弄苦來了。

寒梅見她媽如一陣暴雨點般地襲擊到未經世故的鴻元身上,忙作種種分辯,並請她媽媽別再說下去。她媽却把 臉一沉,冷冷地並故意向鴻元透出條件,加重語調向寒梅說:

我吿訴你,我們家近來沒有收入,有錢的全讓你給氣跑了,誰要想 討你呀,就得給五千塊錢,要不然你就別給我交什麽朋友了。」用眼睛向低下頭做沉思的周鴻元掃了一眼後,繼向寒梅像斬釘截鐵般的說道:「從明天起,我要是看不見錢,就不讓你見任何人!」說完拉了在身旁的蔣小鶯離去。

鴻元想不到寒梅的母親會向他發動這 樣的一個攻勢,不禁愕然起來,寒梅也氣惱得臉色都變了靑,隨着走向鴻元,帶着萬分的歉意安慰道:「你別生氣,她簡直是個瘋子。」鴻元正轉念如何去弄五千塊錢,把寒梅拯出火坑。寒梅以極度溫婉體貼的情態向鴻元道:「你別去理她,她簡直是個神經病,不過你千萬別從前門來,你坐船從這窗戶進來。」她又將臨近窗口的一張書桌上的小磁狗舉起向鴻元說:「我要在家的話,我就把這狗放在這兒,你要看見這個狗,你就可以進來了。

周鴻元對着這紅顏知己,臉上透出發自心際深愛的笑容。

六

在周文杰老太爺的 書房裡,老太爺戴上一付老光眼晴正理着賬目,振廷在一旁裝出恭順的樣子用着一把亮晃晃的小刀子在削着鉛筆,他們談話像已將吿一段結朿。

「伯伯,我絕不說瞎話,我要說瞎話,您就拿這把刀逼死我。」振廷說。

老太爺顯然在氣休休地道:「哦,他居然這麽荒唐,玩起歌女來了,他來我要好好兒問他!」

鴻元這時踱了進來,像有極重要的大事要稟明老太爺:「爸爸,我有一件事 要跟你商量一下。

振廷見這已是他們父子摩擦的開端,自己留在反而不好,便把手中那把鋒利的小刀小心地爲老太爺放好抽屉內 ,臨行說聲:「伯伯我囘房去了,你要有事,呌人喊我得了。」

鴻元向父親坐的書桌走近一步,囁嚅地說:「我,我,我……」 。老太爺呌他有話

說好了,不用這麽呑呑吐吐的。鴻元鼓起極大的勇氣道:「喁,我要五千塊錢!」

老太爺廳了非常震動驚疑,詢問他要五千塊錢幹嗎?鴻元說他有點用處,老太爺再向他追問一步,問他是不是和一位秦淮河歌女相好,鴻元以爲父親知道了一些,那事情像更好商量了,便緊接着說:

「對了,爸爸,她很可憐,現在她母親已經答應了,祇要我給她她五千塊錢,就可以… …」。鴻元的話還沒說完,老太爺便勃然變色,拍着書案駡鴻元道:「你混蛋,你書還沒有唸好,現在就在外面玩起女人來了,居然要討個歌女囘來,你這個人居然混蛋到這個地步啊!」鴻元還想分辭,老太爺繼續聲色俱厲的說:「不要多說,你要想討一個歌女,絕對辦不到,你要再不學好,我就只有讓你離開這兒。」鴻元無奈只好返囘他房裡去。

老太爺越想越氣,摘下眼睛起身走了幾步坐在一張 平日閉目養神的沙發上。振廷這時又輕輕走了進來,帶着勝利而得意的神情說:「伯伯,他自個兒承認了吧!」老太爺點點點頭喟歎道:「唉,眞是家門不幸。」振廷見到已把握住我老太爺進言的機會,便像爲鴻元開脫般地說鴻元已經不小,這種行動不能怪他,老太爺把情緖寬弛了一些說,他並不反對鴻元結交女朋友,但是弄個歌女做自己兒媳婦總不成話。振廷見老太爺已把怒氣消除,更裝出一種小輩對老輩的親熱說,鴻元這末大了,也該給他成親了,老太爺點了點頭,振廷把笑容堆向臉上說:「別說二弟啦,就是您,伯母去世這麽多年,您說有點悶得慌。」這句話可正擊中在老太爺的心坎上,老太爺在年靑的時候,便也是個風流才子,徵歌選色生活也十分綺麗多彩,只是年歲大了,且是在社會上有了頗高的聲望,不得不裝起道學家的面孔,扮起老長輩的威儀,其實仍是見色心喜,食指常常欲動,振廷便覷準這一點,來進行他間離父子的連環計的陰謀。

老太爺的話口鬆了一點,說振廷的話雖是很明白,但討個歌女總……,振廷見這 時已是將老太爺逐步投向他所設下的巧機關的時候,便夾着笑聲說:

「我的老爺子,梁紅玉不也是歌妓嗎?您能說人家是下三濫 嗎?說遠的您也許不信,說近的,」振廷把話引入港了。「就說快樂歌塲的王寒梅吧,您是沒見過這個人啊,人家眞是規行矩步,冰淸玉潔,就是大家小姐,也比不上人家。」這幾句話已經引起老太爺的興趣,雖然口頭上仍不能不說振廷是在胡說。振廷早已覷破這點,便以堅定的神情,强調地說,要是老太爺親眼看見了,便會相相信他不是在胡說,接着笑瞇二地放肆着說道:「眞的這個人要是給您續絃那才……」老太爺心際也像春風初拂,口中仍不得不說:得了得了。振廷却愈講愈起勁:「伯伯,您又不是七老八十,這個續絃總是光明正大的事吧。」老太爺在沉思了,振廷在乘勝追擊道:「我知道,您嫌人家出身低,人家是知縣的女兒,能詩能文,就想找個好人家,那怕原配續絃都行。」

老太爺意動了,振廷更趁熱打鐵道「您就當我是胡說八道好不好?您就去看看也沒有關係吧。」而且更堂而皇之 道:「我們要能再有個伯母的話,我們做晚輩的心裡也覺得安適些。」

老太爺追憶到他的張緖當年,滿樓紅袖招的風流旖旎的歲 月了。

七

鴻元爲父親在盛怒中責罵後,心際始終不能平靜下去,加之寒梅母親所限定明日繳交的五千元身價如何籌措呢,這使他思緖萬端在房内不斷地踱來踱去。

他的嫂嫂愛娟,這時推門走進來,愛娟對鴻元像是自己的弟弟般,一向噓寒問暖倍見關 切,她吿訴爸爸曾向她問起他,並說在玩什麽歌女,異常生氣,愛娟言下至爲鴻元担心。

鴻元情緖顯是非常不平定,憤懣地吿訴 愛娟曾被父親大駡了一頓。難道歌女就沒有好的嗎?鴻元像是獲得到一個可以訴說心事的對象,向愛娟道:「大嫂你平常待我那麽好,我也把你當親姐姐一樣,無論什麽事情我都來吿訴你,今天我這事非要立刻解决不可!」接着便把如何結識王寒梅,相貌人品是怎樣的美好,現在想跳出火坑,情願和他在一起生活。

愛娟聽了沈吟一會,繼說:「二弟,你年紀輕,外邊的事你要特別當心才對,大哥在 世的時候,常向我說起外面的情形,風塵中的女人講究敷衍,翻雲覆雨的,你可要特別當心才對啊!」並勸鴻元千萬不要因一時的情感衝動而輕易嘗試。

鴻元便把曾經和寒梅約過,俟能完全獨立再偕白首,但寒梅母親却已開口要五千塊錢了。愛娟更關切地問鴻元, 五千元的數目也不小,從那兒來呢?鴻元感動地說,寒梅在她母親走後,偷偷地拿出包首飾交鴻元變賣,說能賣三四千塊錢,不足的數讓她再想想辦法。寒梅這樣一片眞心與痴心,所以非要娶她不可。

愛娟聽了這番話想了一想說:「二弟,你是决定娶她了?」鴻元 點了點頭。愛娟說:「那末讓我來帮你的忙吧。「鴻元忙說爸爸那邊,就是嫂嫂去也一樣難再有什麽挽囘。愛娟把手上一隻光燦的寶石戒指褪下,交給鴻元,說這隻戒指可値六七千元,變賣掉便可解决鴻元的當前非要解决的難題。

鴻元見他嫂嫂待他如此恩深義重, 自己則受之有愧,忙說這怎麽能够,愛娟稍蜘橱了一下,隨着一雙眼放出熱愛的光輝,但仍有此些囁嚅與羞怯,輕聲道:

「你知 道我……我是很喜歡你的。」

這句坦白而有着份量的語言,頓時使鴻元感到一愕,口中不由得呌出聲:「大嫂!」愛娟已把深藏 在心底的秘密露呈了出來,索性不需再作什麽隱藏,向鴻元脈脈深情的說道:「你聽我說,老實吿訴你,自從你哥哥去世後,我就把愛你哥哥的那份情感給了你,因爲你像你哥哥,我可以從你身上找囘來你哥哥的影子,所以我一直關心你,照應你。」繼絃然說:「你是聰明人,你應該瞭解我這份情感,我每天替我自己安排的夢境裡活下去。」

鴻元聽了這番話,對愛娟生了萬分的同情,說他大嫂太可 憐,並願帮忙他的敬愛的大嫂。愛娟把藏在心底更久的秘密,今天得到機會全盤托出,反覺暢快,輕嘆了一口氣:「我的事不是你能帮忙的,祇好聽天由命。」說完把戒指遞給了鴻元,鴻元接了過來,說不出萬分的感激。

周振廷在他陰謀計劃中初步上已獲得小勝利 ,便興冲冲地依着他的詭計逐步推行。他旣然已把老太爺說動到秦淮河王寒梅家中去走一遭,便趕到寒梅家裡,詭說周老太爺是個正人君子,平時治家很嚴,關于鴻元的婚事至爲注意。寒梅母親便央求振廷在老太爺面前爲鴻元和寒梅撮合,振廷便把難題說出並施展他的手腕。

「我這伯父,就講究是門當戶對,可是我兄弟却徧看上了寒梅,知道她的人說是玉潔冰淸,不知道的人呢說她是『風塵女兒』 ,你們說要讓伯父討個風塵中的女孩子做他的兒媳婦是多麽難!」寒梅母親也點頭稱是,但仍懇求振廷爲他們想點辦法,振廷這才說出爲他們好容易才把老太爺說動了,今天晚上來相看寒梅,寒梅的母親聽了自然是歡天喜地,振廷鄭重其事的說:「第一要讓我伯父同情這件事,第二就得要看寒梅自己怎麽做了。

寒梅一直將振廷的話傾神聽着,聽到這婚姻决定在她怎樣做的身上了,更迭打起精神來。 振廷走向她身旁說:「你要讓老太爺歡喜你,他說什麽,你就依什麽,千萬可別要使性子。」她點了點頭。

八

老太爺由振廷伴着到這風月區秦淮河來了,王寒梅一家人像迎菩薩般的把老太爺接了入室,寒梅這晚更是加意打扮,本就是美人胎子,一經裝飾更顯得淸麗絕塵,她對鏡作上下仔細打量一番,忽憶起今晚曾約定鴻元私會,誠恐他不知個裡從窗内越入香閨,萬一爲老太爺看到反不美,便把窗戶上的小磁狗從窗沿上移了下來。

寒梅步入廳中,振廷忙將她引見到老太爺面前,老太爺把她仔細打量一遍,果不同庸脂俗 粉,在美艷中孕有股秀媚之氣,寒梅的母親,向寒梅暗呶了呶嘴,寒梅會意,便把烟茶親手遞給老太爺,老太爺更乘勢觀個仔細,向振廷說王小姐很好,一邊又像欣賞盛開的花般道:「不錯,不錯。」把寒梅看得羞紅滿臉,把頭低垂下去。

振廷看老太爺對寒梅一見 鍾情,便更推波加瀾,爲寒梅編造一套令老太爺深表同情的身世,說寒梅的父親做過知縣,現在沒有辦法才在歌塲裡做事,本是個書香門第的好兒女,不幸淪落風塵。凡念過一肚子詩書的人,最同情這種事,老太爺頻頻惋惜向寒梅道:「令尊做了一輩子的官,想不到後輩會落到這步田地,眞使人難受」振廷和寒梅的母親則交換個眼色暗笑。老太爺坐了一會想起身吿辭,寒梅母親留住用膳,並說寒梅預備親自入厨調理羹湯。老太爺聽到寒梅將親手燒幾樣菜給他吃,臉上也再堆下笑容。讚說:「現在的小姐還能够自己下厨,可眞不容易。」便欣然留下。

他們在這兒說講得熱鬧時,丫環阿香爲寒梅收拾房間,看見那隻小磁狗在書台上,便將牠拿起重置住書台上放好。鴻元 在家根本不知道振廷伴着他父親去寒梅家的事,仍依約乘了小船悄悄地到了寒梅寓所的後窗口,見到寒梅與他約定作爲可以入室的訊號的小磁狗在那裡,便放膽的自窗口躍入,未料室中闃無一人,室外廳中却喧笑一片,他輕輕將門開啓,自門縫窺去,他父親竟端坐在首席,他的心上人寒梅緊坐在側坐,遞菜奉酒,淺笑顧盼,對他父親曲意承歡,他父親邊視寒梅也邊撚鬚微笑。他頓如冷水澆頭又失望又惱恨,留下個字條便忿忿離去。

九

他囘到家裡,想把剛才經過吿訴他嫂嫂,愛娟沒在房中,他便到後花園去找,愛娟正在曲橋中的一個小亭,低了頭在作沉思,鴻元走近呌了聲大嫂,把昨晚贈給他的寶戒璧還給愛娟,愛娟訝道:「是不是賣不出去?」鴻元搖了搖頭,愛娟續問:「是不是她母親不要這筆錢了?」鴻元囘答說:「她恐怕不嫁給我了。」接着他憤懣地叙說怎樣碰到爸爸在那兒,親眼目擊寒梅和他父親親熱的樣子,他便留條離去,所以這個戒指用不着了。

愛娟說這裏面也許有原因,勸鴻元要把事情搞淸楚,不要因 了一時的意氣而將來懊悔不及。鴻元仍忿忿難平地道:「這一次的事情我得了一個非常好的敎訓,在利害衝突的時候,連父子的關係都可放在一邊。」說完向他嫂嫂道謝而去。

振廷已返囘家來,鴻元和愛娟的講話他都躱在暗地聽入耳裡,待鴻元走後愛娟正手持鴻元 璧還的戒指作沉思中,他走近愛娟的身邊,愛娟見是振廷,便想躱開他,說要想去睡了,振廷揶揄道:「他嗎,送戒指給他,他還不要;我嗎,想跟你多說兩句話你是討厭。」接着把愛娟的戒指强奪了過來,仔細地看了看說,不錯,便把戒指往自己手指上一套說聲:歸我了。愛娟做不到和他强搶囘來,說了句:「你就不能看見我有好東西。」振廷涎着臉答道:「啊呀,你的還不是我的。」一邊睨視着愛娟作着奸笑。

振廷到他相好的歌女蔣小鶯家中,通知老太爺今晚請寒梅吃飯,也邀約了小鶯,並將小鶯拖到懷中吿訴她,今晚他像諸 葛亮似的擺下了八卦陣,專門讓老頭子跟鴻元走,蔣小鶯不懂,振廷充滿了得意道:「「笨娘兒們啊,兒子喜歡的人,老子要收房,這一下不要打破頭啊,他們父子倆鬧翻了,我這漁人就得了利了。」說完了笑着擦拭下他的戒指,被小鶯一眼瞥見,搶過來戴在自己手上,振廷只好喑呼負負。

周府的大廳上燈火通明,正中的一桌酒席上周老太爺端坐着,大家猜拳得令,小鶯淸歌助興,老太爺今天是春 風滿面,頻擎起酒杯請衆賓盡歡盡醉,時時向寒梅微笑點首,勸杯送肴。但和此間歡笑情形相反是鴻元淸冷冷的一個人悶悶地斜倚在床上,愛娟知悉了這情形頗爲不忍,便帶着王媽把肴送入,愛娟把鴻元拉起,勸他進餐,鴻元依了愛娟起身吃飯,極度不滿的向愛娟說:「大嫂,我眞不懂,爸爸不准我跟寒梅往來,說她是個歌女,可是他徧徧自己也跑到寒梅家裡去,還把她請到家裡,你說這是什麽道理?」愛娟勸他冷靜一點,但她把這件事又歸納到命中去。

客廳中席罷,振廷使小鶯向老太爺說,想請廷少爺帶領着她們到後花園去玩玩 ,老太爺答應了。振廷便暗暗地引寒梅穿過廻廊,指着鴻元的臥房門口說:「這是鴻元的房間,你去和他親熱親熱吧,我和小鶯到花園去了。」寒梅本在入席時,不見鴻元出來招呼賓客,正自納悶,但也不好意思詢問,現在獲到這接近的機會正喜不自勝,她心裡猶感謝着振廷。怎料踏進室去,鴻元見她第一句話便道:「哦,是你呀,王小姐,我爸爸的房間不在這兒,請你出去!」這些話頓令寒梅如摸丈二金身莫名其土地堂。

寒梅原想發作中終又忍了下去,呌鴻元先別誤會,有話且慢慢地說。鴻元餘忿未息的說如何依約到寒梅香閨, 如何見寒梅向他父親大灌迷湯,現在又知道寒梅是他的未來後母,這樣怎敢接待。

寒梅聽了這番話驚詫無已,說她僅知道廷少爺 領老太爺來是作相親,她爲了獲得老太爺的好感所以也不得不曲意逢迎,今天到周府來也是希求有個和他晤面的機會,也好解釋解釋那一段誤會。鴻元至此始知經過眞相,錯寃枉了寒梅。這一對小兒女又和好如初了。

一〇

今晚老太爺的興緻特別好,從詩詞繪畫學問談到飾物,賓客門中戴着名貴飾物紛紛請他品鑒。蔣小鶯戴了振廷的戒指還未悉它的價値,便也凄遞過去請老太爺給看看。老太爺起先還開着玩笑,說她手上的戒指還會壞嗎,接過來凑近燈一看面色陡變,問小鶯這枚戒指是誰送給她的?小鶯說廷少爺送的,振廷正走過來聽見這話忙避走開,老太爺託辭這隻戒指不好,掉換一隻較好南送給小鶯。隨着請衆賓客隨意坐,喚振廷和他囘退入內室。

老太爺走到建廊時,瞥見鴻元和寒梅厮熱地從臥室門內依偎携手而出,頓時愕住,怒目向他們注視,鴻元和寒梅也是一驚。老太爺問鴻元是什麽意思?鴻元答道:「這就是我跟你說的那位小姐,她呌王寒梅。」老太爺嚴詞問振廷,這是怎麽囘事?玩弄得什麽把戱,振廷支吾其詞,强說人是老太爺自己看上的,不關他什麽事情。鴻元聽見這話像恍然大悟般說:「哦,爸爸反對我討她,原來爸爸要討她,我今天才明白。」老太爺呌他兒子別誤會,這都是振廷從中搗鬼,鴻元仍信疑參半,說「反正爸爸要討寒梅是事實,我有什麽話好說,我是你的兒子。」說竟負氣走出去。

老太爺把振廷喝了過來,狠狠地打了振廷兩下耳光,聲氣俱厲地對他說:「你搗得什麽鬼,我知道, 你要拆散我這份家庭,離間我們父子。還要……。可是你自己心理明白點,你所想謀奪的這份財產,萬一鴻元拿不到手,你更是拿不到,你不要痴心妄想!」接着在盛怒之下令他立刻離開家,從此永遠脫離關係。

振廷本是個陰險卑鄙的人,受了老太爺的重摑和驅逐 後,雙眼立卽顯露了兇光,向他伯父怒視和厲聲答道:「走就走,此處不留人,自有留人處!」

老太爺繼喝令傭人把少奶奶呌來 ,振廷出來正和愛娟走個照面,振廷低聲道:「出事情啦?戒指的事情。」愛娟聽了大驚,但不得不强作鎭定,硬着頭皮走向老太爺問呌她有什麽事?老太爺强壓了怒氣,問愛娟上次給她的那隻藍寶石戒指呢?愛娟呆了一呆,說那隻戒指洗臉時掉在臉盆中疏忽沒有査覺,給老媽子倒洗臉水潑掉。因爲怕老太爺見怪所以沒有稟明。老太爺怒氣稍霽,說這戒指竟帶在一個歌女手上的,發現後一問說是振廷送給她的,你看這多麽混賬!愛娟聽了這話一愕,老太爺接着又說:「但願你是眞的遺失了,不然的話,你死去的丈夫不去說他,你怎麽對得起你的孩子。」愛娟祇得低聲答道:「爸爸你放心好了,我不會那麽無耻的。」但内心却一陣慚愧。

她囘到房中,振廷還來纒她, 她氣極了呌他滾出去,並說出在丈夫死後沒有多時,被振廷用酒把她迷姦,並用甜言蜜語來騙她,騙上了就處處要脅她,利用她,現在變本加厲竟把她戒指也送給那些低三下四的女人。

愛娟把振廷推走後,心中愈想愈窄,便從櫉中取出一瓶安眠藥,正捧着安眠藥發 呆,她的兒子突然發出呼呌「媽媽」的聲音,愛娟放下安眠藥,把她兒子抱在懷裡,倘着淚說:「媽爲了你,也得活下去。」

愛 娟正哄孩子睡覺,鴻元敲門入內,吿訴嫂嫂今兒晚上想走,愛娟勸他不要把事情看得太嚴重。鴻元仍竪信是他父親想娶寒梅,决計離家奮鬥以求自立,因爲平時嫂嫂對他好,所以特地來辭行。愛娟見他去意這樣堅决,便黯然說:「你是這個家庭裡最懂得人情的人,過去我在你身上得到很多的安慰,所以我們之間感情特別好。」並祝鴻元一帆風順。這時開始陰雲密佈了。

鴻元把皮箱自房中提了出來, 見了天已浙瀝落雨,便將箱子放在廳口折囘屋中檢取雨衣,對自己生活了二十年的屋子感情上究竟有些留戀不捨,把屋中各角落注視一遍,摩娑下他平日所接觸的東西,才嘆了口氣離開屋子。

愛娟因她所私戀的鴻元又吿離去,情緖至爲不安,便在房中來囘踱着她忽 發現窗外有人,急凑近窗邊窺看,從窗櫺中張望到振廷鬼祟祟地拿了一件物品,倉惶的奔向花園,繼見他將手中的物件投人井中,愛娟驚疑莫解。

鴻元在在滂氾大雨中在冷巷内走着,他提了箱子低着頭走,迎面巡邏的警士注意着他,他爲了避免麻煩,想轉灣走,這 樣更引起警士們的疑心,便射過電筒喝令檢査,他們在鴻元的衣箱中竟發現一把血漬殷然的兇刀,鴻元愕然,力辯箱内不是自己的東西。警士便將他帶到周府査問,讓僕人帶他們去見周老爺,到了室內,老太爺竟血漬殷然橫死在床上,鴻元見父親被謀殺斃命,也驚惶莫名。經驗査後,老太爺便是被從鴻元箱中檢出的兇刀剌斃,他有着弑父嫌疑,便被帶返警局嚴訊。

二

周老太爺横死,鴻元被覊獄中,振廷則是心中暗喜不已,計算諾大的家財,已無形中落在他手裏,但愛娟則深信鴻元是寃枉的,暗祝這兇案有一天能水落石出。

老太爺生前,房地契股票等都存放在愛娟手裏,振廷爲了騙取這份東西,對愛娟便加意討好,處處表現着對愛娟矢情不二,並準備 和她正式結合,並請把房子騰出來,油飾油飾作爲新房。愛娟是個心地純良的人,不虞有他,便遷居鴻元住的那間屋子,手中的房地契股票也在振廷以過戶的籍口下逐漸騙了去,雖則也促了振廷幾次,他總推說手續還沒有辦好,但振廷準備充做新房的屋子都油漆一新。

一天,愛娟看報紙,突見載有「周振廷蔣小鶯結婚啓事」,愛娟不禁詫異,便嚴詞質詢振廷:

「你將所有的地契跟股票騙去,換了你自己的名字,現在財產到了手了,你就變了臉了你這狼心狗肺的東西,從此以後不許上我家門!」振廷這時索性對愛娟翻了臉「什麽?你別睡昏了頭,這是周大少爺的家,看你可憐讓你住在這兒,不識相呌你滾疍!」

愛娟受了這番侮辱,越想越氣,徒憶起那 天老太爺被剌殺的一晚的情景,便對王媽說,二少爺在獄中還沒有定案,報上說要是找到一付手套或是別的証據,二少爺或可開脫,你去報吿警察局呌他們派人看看家裡這枯井。

周府張燈結綵,賀客盈門,振廷更是躊蹰滿志,準備今晚來小登科。

警察局的兩名偵探到來,賀客都有些愕然,偵探們依着愛娟的指示,果然從枯中覓出手套,便轉到前廳,向振廷說:「周先生,關於你伯父被謀殺的事情,我們已經找到了線索。」振廷一呆,警察請他去警局走一趟,他還準備行完婚禮再去,偵琛將手套露出,振廷不由一驚,不得不俯首隨行,衆賀客在議論紛紛中散去。

振廷在警局中經過很多小時的審訊,終以証物確鑿,不得不俯首認罪,他的供詞是:

「我想謀奪我伯父的家庭,一切都準備好了,我先讓我的堂兄弟跟我伯父衝突,不料他父子上了圈套那天,我跟我弟媳婦的姦情同時被發現了,我伯父一定要趕我出去,我一時怒從心起,就把伯父殺了……我把伯父殺死之後,就把手套仍在枯井裡,誰知被我弟妹看破了,她恨我跟別的女人結婚,就把我給吿了。」

鴻元得判無罪釋放,他和寒梅同囘到家裡,鴻元以這次幸她大嫂出頭,覔到那雙重要眞 兇証物的手套才得大寃昭雪,便偕寒梅同去拜謝。

她們到了大嫂的屋裡,王媽拭着淚,愛娟竟已殭臥在床上,她已呑服了巨量的 安眠藥,天眞的娟子,尙不知道當前巨變,用着大眼注視着他的二叔。

鴻元驚悼幾難自持,萬沒有想到和他大嫂那晚雨中的一別 竟成永袂,急問王媽大少奶何時死的?王媽說吃中飯的時候,少奶奶說要睡一會兒,呌她帶小少爺出去,還有一封信等二少爺囘來交出,等返室後少奶奶已返魂乏術了。

愛娟的那封遺書這樣寫着:

「這是眞實的故事,我就是那個犧牲者,因爲我認命,我受不住外來的壓力,我不能不採取了人類中最可卑鄙的手段,來了結我一生,沒有反抗,沒有奮鬥。

但是我相信我的孩子,他可能從 新做起的,我把他托給你們,請你們用你們那種反抗的精神訓練他,讓他有一天能够打破他母親所逃避,不能打開的鎖鍊,打破這座陰氣沉沉的無形監獄,呼吸一下自由的空氣,做一個眞正的人。」

鏡頭巡視着這座封建堡壘的巨宅,隱約中傳出愛娟的平靜有充滿了 情感的聲音:故事是這麽凄凉的結朿了,可是你們想一想,人生途徑中,遍地是荊棘,你們要怎樣做才能克服一切困難呢?你們千萬不能認命,認命的結果要使你永遠抬不起頭來的,你們要鼓起勇氣來,面對現實,勇敢直前!

——完——