母愛情深

梁醒波

梁醒波之胸懷豁達使他在工作上更有收獲 。爲什麽呢?胸懷豁達所以對人對事都不至錨銖計較。而這種胸懷豁達的氣慨,傳染給觀衆的便是嘻哈的笑聲。

黃金愛

以這麽小的年紀而有這麽大的成就,那實在太不是 一件易事。除了憑她獨具的天才之外 ,我想她豐裕的家庭環境也有着極其重要的關係。

最近,黃金愛領導着劇團遠征星洲各地,贏得了星洲觀衆的熱烈的愛戴。除了在電影片上,我們目前難以有機會欣賞到她的演技。

黃楚山

我以爲,黃楚山演正派戯比演反派戯更好。雖然他兩種戯都演,而且都有很好的成績; 但以他一個這樣老實,這樣忠厚的人,對正派的角色的體會當然不知比反派深多少倍。

在本片,我們又一次欣賞到他優秀的演技。

趙氏與麗兒

「影壇巨人」趙樹燊和劇作人鄭樹堅的合作是由來已久的事,憑了他們之間的了解,憑了趙樹燊的遠見興修養,我敢說,他們合作的影片是一定使人滿意的。

母愛

情深

又名••富貴花開幷蒂蓮

監製••杜華

導演••趙樹燊

編劇••鄭樹堅

1

杏芳自幼就死了父母。父母臨死的時候,還欠下當地的財主何仲德不少錢。死後,仲德到杏芳家裡翻箱倒篋,除了一大疊過期的押票和幾件破舊的傢私之外,什麽東西也沒有了。

何仲德於是將杏芳帶了囘家當婢女,算是收囘一筆債。

仲德和她的妻子,對杏芳隨意打駡。杏芳一天到晚捱着,輕輕的年紀就要有一副中年人的能力和老年人的心思。她需要將胸中的抑鬱盡情傾訴。但在家裡 ,除了年幼的少爺其昌對她同情之外,再也找不到一個可以傾訴的人。就是在外邊,什麼親人也沒有了,只有山伯,那個靠賣膏藥過活的老頭兒 ,却當她是自己的親生女兒一樣。

剛才,她又給太太打了一頓。她抱着一大肚子的氣 乘老爺叫她去買烟的機會,溜了出來。

恰巧山伯正在仲德的家的附近開檔,她馬上走上前去。畢竟還是小孩子,她不管四面圍滿了人,而且山伯還在做着生意,她一見到山伯就大哭起來 ,她眼淚像開盡了的自來水管一樣洶湧而出。

山伯停下來,拉着她那被打腫了的手,撫摸着,安慰着,叫她暫時忍耐。

「山伯,我再也忍不住了⋯⋯⋯我想⋯⋯⋯我想跟你去賣藥⋯⋯⋯」杏芳一邊抽咽着一邊說。

「阿芳,再忍一個時期再說吧!」山伯嘆了一口氣,望着四周陸績散開去的觀衆說,「其實我們也自顧不暇呢,我們一天到晚四處奔波,還找不到一宿半飽。」他拿了一包陳皮梅,塞到杏芳的手裡,繼續說:「乖乖,囘去吧,我們窮人總有一天有好日子過的⋯⋯⋯」他這樣安慰着杏芳,其實他也感到茫然,好日子在什麼時候到來?

杏芳去後,他拿蒲陳皮梅和膏藥,想向觀衆兜售一番。可是抬頭一看:觀衆都走光了。剩下的只有他和兩個伙伴——阿壽和雷鳴。

雷鳴沒精打彩地坐在鑼鼓旁邊,阿壽却慢慢地走過來沉着臉對山伯說:「我想跟你商量⋯⋯」

「商量什麼?」山伯看見這情勢愕然。

「我想跟你拆夥。」阿壽說:一臉憂愁的神氣。

「這樣下去,結果只有餓死。」雷鳴在旁邊插嘴,「我也想改行了。」

「你們旣然主意已經打定,我當然不好勉强。 」山伯慢慢地用低沉的語調說,好像爲跟隨了他多年的伙伴的離去而悲哀。

2

杏芳拿着陳皮梅,默默地離開山伯的檔口,買了一包烟絲走囘去。在路上,她碰見了小少爺。

「少爺,」阿芳將其昌叫住,吿訴他他爸爸正找他。

「你手裏拿着的是什麽?」頑皮的其昌好像並沒有聽見阿芳的話似的,只是指着阿芳的手說。

「這是給老爺買的烟。這是山伯給我的陳皮梅,給你吃了吧。」阿芳將陳皮梅遞給其昌。

其昌沒有接,他說:「留給你自己吃吧!」

大家推讓了一番,結果是大家分吃。一包陳皮梅總共有兩粒,其昌取了小的一粒,大的那粒留給阿芳。

兩人一邊吃着,一邊走囘去。

何仲德一見進來的其昌,滿臉汚泥,一巴堂就打過去,其昌哭哭啼啼的走開了。

仲德的老婆對阿芳自然又是一陣大罵,說她買 一點東西就去了這大半天。

3

槍聲一陣密過一陣,間中還夾雜着幾聲大炮聲。聽說軍隊已經打到鳳眼橋了。

仲德的一個朋友匆忙走進來,證實了這個消息 。仲徳和老婆都慌了手脚。好在她的老婆預先已有準備,金銀細軟已經收拾停當。仲德連忙拉着她和其昌,跟着朋友一起走出去。

阿芳正在厨房弄飯,聽到槍聲和炮聲,嚇得連菜刀也抛了,跑出廳去。

這時,仲德正拖妻帶兒跨出門口,阿芳跑過去抱住太太的脚,要她帶自己一同走。

「你留在這裡看屋,一步也不許走開。」太太堅决不肯答應。

阿芳還是牢抱着何太太的腿子,苦苦哀求。

太太喝了兩聲,杏芳還是哭看死抱不放。她索性提起腿子,用力將阿芳踢開。可憐年幼的阿芳,被踢得倒在地上。爬起來的時候,仲德們已總乘着車子走得遠了。

她啼哭着囘到屋子裡。槍聲和炮聲越來越近,間中還夾雜着幾聲炸彈爆炸聲。她想着哭着,不知怎樣做才好。

街上的人聲車聲更加嘈雜,人像潮一樣一批一批朝着一個方向走,携男帶女 ,還背着挽着行李。

她想到走,但小小的年紀,半點積番也沒有,走到什麽地方?靠什麽過活? 她沒法找到完滿的答案。終於,她不再考慮了,不容許她再考慮了。她忽忙跑到自己的床位,挽起自己唯一的包袱,正想走出去。

不料一個炸彈落在門口,她本能地躱過柱後。 門口和前廳被炸得粉碎 ,灰塵紛飛 ,阿芳連眼也不敢睜大。

一會,屋子囘復了平靜,前廳已成爲一片荒地了。整個屋子再沒有一片完整的玻璃窗。有一些牆壁,卽使涣有倒下,也裂了兩三條痕。濃烈的火藥氣息把阿芳轟得作嘔。她不斷地呼救。

一個壯健的老頭子從破爛了的窗子爬進來。這是從老遠地方趕來救阿芳的山伯。仲德將阿芳不顧地留下來,在人生經騐豐富的老頭子心目中已是意中事。

他爬到阿芳的身旁,把倒在地上的阿芳救起,好在她一聽見炸聲就躱到柱後,所以只曾受了微傷,只有手和臂上被玻璃片割傷了一些。

山伯扶着阿芳,跟着人群走着,到一個地方, 是山脚,有一條小溪,水很淸。山伯扶着阿芳坐到 一塊大石的上面,拿出一條手帕,用溪水把她手臂上的血跡洗掉。

「阿芳,」山伯一邊洗着一邊說,「你的命也算苦了,小小的年紀就死了父母,在兵荒馬亂的時候,仲德那個老王八又忍心把你丟下。你以後只有跟着山伯,有粥吃粥 ,有飯吃飯,有一天捱一天,有一日捱一日好了!」

阿芳點了頭,對於山伯的愛護 ,她感動得流下淚來。

4

從此以後,阿芳就翻山過嶺,隨着山伯走江湖 。不覺阿芳已逐漸長成。

今年,她已經二十歲了。長得比幼時更標緻。憑她優越的天賦和苦練而成功跟聲,招徠了不少的顧客。山伯的檔口,招來的方法已由阿芳唱歌代替了玩魔術之類的表演。

一個晴朗的下午,山伯和阿芳在一座小城的一個街口上開檔。

看見四面圍上來的觀衆已有數量,山伯走到中央了。他向四周拱了拱手,開口就說:「鄙人十多年來,帶着這個乖女,翻山過嶺 ,走遍大江南北。今日初到貴境——好,伙計!」

「有。」阿芳放下鼓槌,應着走開來。

「你看四邊的觀衆這麼賞臉,你馬上唱個歌兒,酬謝朋友。」

阿芳向四方拱一拱手,唱了起來,四面的僅有的嘈雜聲馬上收斂起來,除了阿芳的歌聲再也找不到別的聲音。

一曲過後,如雷的掌聲起自四周,「好,好! 」之聲不絕於耳。

跟着,山伯捧了 一個鐵盒出來,在裡面拿了一塊黑色的東西,原來是風濕膏藥。

山伯將手一揚,講大家靜一靜,才說:「失禮 ,失禮。現在歌已唱完,待我來打攪一下朋友,做多少生意,找兩餐飯吃。有人問我有什麼好賣,⋯⋯⋯⋯」

——「就係這一種蛇王山祖傳的跌打風濕膏藥 。」阿芳連忙接着說,「有什麼好處,用過的都贊好,勿用多說,有買開聲⋯⋯⋯」

——「馬上送到!」

那裡又買,這裡又買,一時倒也生意興隆。

忽然在人叢中發出一個叫聲:「山伯!」 山伯一怔回頭,聲音好像起自背後。

「山伯,」第二聲叫起來了,那人果然就在目前。

山伯一眼就認出來了,那就是十多年前的拍手夥伴雷鳴。

杏芳也聞聲走過來了,經過山伯的介紹,阿芳也約摸認得出來。

經過一番寒暄之後,雷鳴請山伯和阿芳到他那裡坐。

山伯和阿芳收拾停當,隨着雷鳴,走到杏花茶樓。那就是雷鳴的家和舖子。

雷鳴告訴山伯和阿芳,他自從和阿壽一同與山伯分了手之後,各自爲生活而奔波。雷鳴帶着一點本錢,獨個兒跑到這裡來,開了一間小小的茶室。惨淡經營,經過將近十年的苦鬥,他那小小的茶室發展成今天的杏花茶樓,現在,他是這間大茶樓的老板了。

雷鳴帶着山伯和阿芳到歌座那裡坐,這時歌壇上小丁香正在唱歌。

雷鳴問起山伯的別後狀况,山伯搖着頭說了大半天,最後,他作結論:「總之,勞碌一生,吃不飽,也俄不死。」

「我想你們還是轉行。」雷鳴說。

「轉行?」山伯說,「談何容易?」

「我們什麽也不懂。一下子你叫我們幹些什麽好?」阿芳也插嘴說。

大家都沉默地過了半响,雷鳴像想起了什麼似的說:「不久,我準備再開辦一間支店,你們可以到那裡幫幫忙。反正阿芳的歌又唱得這麽好。我們正需要這樣的人材。」

山伯和阿芳的臉上立刻浮現出喜悅的神色。

「山伯,你的意思怎樣?」雷鳴問。

「當然好,當然好。」山伯連忙囘答,轉過來又徵求阿芳的意思:「阿芳,你說怎樣?」

「只怕我不配⋯⋯」阿芳低下頭紅着臉囘答。

「客氣,客氣!」雷鳴說。

5

從此,阿芳由街頭歌女改爲歌壇歌女。她博得了更多的聽衆的愛戴。而雷鳴新開辦的支店,也因此而生意興隆,雷鳴自是眉開眼笑。就是山伯,也爲阿芳的成就而高興,爲自己和阿芳的生活得到安適而快樂。十多年來,他第一次這樣快樂地活着。

一天下午,阿芳唱完了歌走下台來,滿座的客人拍出來的掌聲永遠是這樣响亮。

雷鳴望着滿座客人在興高彩烈地拍着掌 ,自己也高興了起來。

山伯迎着阿芳,滿險都是笑。

忽然,座中有一個年靑的客人站起身來,走到山伯的跟前山伯打招呼。

「先生!你是誰?」山伯說不出那位英俊男子是誰。

「我就是何其昌。」那男子自我介紹。

「哦!」山伯記起來了,「原來你就是何仲徳先生的兒子。」

何其昌和阿芳意外重逢,大家心裡都很高興。

可是大槪阿芳不習慣於和陌生的男人相處,所以反而有點侷促。

其昌吿訴阿芳:他的媽媽在走難途中被炸死了 。爸爸帶着他逃到這裡來,在這裡做生意。

其昌和阿芳說着說着,直到山伯催阿芳走了, 其昌才依依不捨地,記下了阿芳的地址,說改天去找她。

以後,其昌差不多每天都來找過阿芳,就是短短的五分鐘,他也感到滿足。如果偶然一天不見面,大家就都感到不舒服,行不樂坐不安,腦子裡總是對方的影子在旋轉。

風景名勝都有他倆的足跡,熱街僻他們的踪影。一空下來,他倆就一對兒去找尋娛樂。如果你在街上碰見其昌,他的身旁一定有阿芳。聽說這叫做戀愛,天知道這是怎麽一囘事!總之他們的感情在飛速地增進,現在已經難解難分。

是一個天氣晴朗的下午,阿芳依着其昌的懐抱 ,坐在水池的旁邊談心。

四面很靜,沒有一點人聲。在樹上,偶然有聲蟬鳴。

這是郊野。

這種情景,據有戀愛經騐的人 說,最適宜於對你的女朋友說• 「我愛你。」

其昌大槪也懂得這個道理,他沒有失去這個機會,他低聲在阿芳的耳邊說:「這些年來,我時時想起你,你也想起我嗎?」

阿芳望着其昌嬌笑着,搖搖頭。 ——傻子也明白這樣的搖頭比頭更令人滿意。

「爸爸迫我娶一個姓金的女子,我當然死也不肯答應。」

「爲什麽不答應?」阿芳故意裝傻。

「當然不肯答應。除了——」他故意地不說下去。

「除了什麽? 」阿芳知道應該說一句這樣的對白。

其昌伸出左臂,將阿芳的身子摟得緊緊的才說•「除了新娘是你。」

期待了多久的說話聽到了,她不再說什麼,只是閉上眼睛,像一個等待處死的志士一樣,仰着頭等待。⋯⋯

她只覺得一團火往自己的身上壓了下來,兩片軟綿綿的東西將自己的嘴唇貼著,全身熔化在火團裡。

很久很久,阿芳才低低地說:「恐怕你的爸爸不答應!」

「成籮的神主牌要靠我供奉,他敢不答應!」

「可是我是你們過去的婢女。」

「只要我喜歡,他當然不敢反對,你放心。」

阿芳想再說些什麼 ,小嘴却給兩片熱辣辣的東西掩蓋着。她也暫時不想說話,全心全意沉醉在肉的享受裡。

6

其昌和阿芳的事,山伯自然同意,可是仲徳的意見如何呢?山伯非常關心這個問題。畢竟是上了年紀的人做事謹愼,他淸楚其昌到現衣還未有自立的能力,如果結婚未經過仲德的同意,阿芳的生活就不堪設想。於是他叫其昌和他去見仲德,將這問題弄淸楚。

其昌一口應承,帶着山伯和阿芳囘到家裡去。 先招呼他們在廳中坐下,再到裡面去找父親出來。

仲德正在自己的房間裡數鈔票,聽到一聲急促的脚步聲越來越近,連忙將鈔票全部放囘夾萬。匆忙之間,掉下了一捲鈔票,他還沒有發覺。

其昌進來了,他將原委吿訴了父親 ,請他答允。不料仲徳堅决反對,他認爲自己書香世代,和婢女,尤其是自家的婢女結婚卽是頂羞家的事。他氣得了不得,駡了其昌一頓,不顧其昌的哀求,走出房去。

對於其昌,這是一個意外,他在房中踱來踱去 ,想不到一個囘覆坐在廳中的山伯和阿芳的完滿辦法。

忽然,他發覺自己踏着了一件東西,他俯下頭 一看,差不多叫了起來,原來那是一大捲的一百元和五百元面額的鈔票。

他馬上把它拾起,塞進袋裡,看看四面沒有人,他安心地走出房去。

有了錢好像聰明了許多,他忽然靈機一觸,想出了對付山伯和阿芳的辦法。

他連忙走出廳去,吿訴他們:剛才他父親正在跟那個金老頭說着自己的婚事,正想答應要他的女兒。

「那你怎樣?」阿芳忍不住插嘴,非常緊張。 「我連忙把父親拉過一旁,」其昌繼續撒謊, 「吿訴他我和你的婚事,他當堂答應了。」

「那末,我們進去見見他。」

「⋯⋯唔,」其昌支吾了一下,可是馬上想到對策,他說:「可是那個姓金的老傢伙,現在還在裡面跟父親說話,他是本地的生閻王,如果他知道了是阿芳奪得了他女兒的愛人,他會將阿芳謀殺⋯⋯

——「那末我們馬上走了,明天見。」山伯一邊說一邊已經拖着阿芳跨出門口了,唯恐金老頭出來看見他的阿芳似的。

7

其昌過後將拾得的那叠鈔票數了一遍,足足有五千元。他拿着這五千元,吿訴山伯和阿芳說,這是父親給他和阿芳到香城旅行結婚的欵項,以後還會陸續把錢滙給他。他還吿訴山伯:父親叫他和阿芳到香城結婚的原因,就是想避免金老頭的注意免生麻煩。

老實的山伯和天眞的阿芳自然相信, 於是阿芳含淚別過了十多年相依爲命的山伯,跟着其昌到香城去。

新婚的快樂使他倆忘却了一切,到了香城以後,他好像生活花夢中,每天的生活內容總是愛撫尋歡,作盡一切肉慾的遊戯。

然而半年過去了,五千塊錢用完了,還欠下旅店幾天的房租,他們開始感到徬徨。

其昌想找一份工作,可是人生路不熟,每天早晨滿懷希望地出去,每晚總是失望歸來。

阿芳一天到晚應付着各方面追債,她開始領畧到貧窮夫婦百事哀的滋味。

他們想到:除了囘去求助仲德之外,再沒有別的法子可想。可是直到現在爲止,其昌還是騙着阿芳,不讓她知道,實在他們的結合並沒得到仲德同意這囘事。

他們相約在中秋夜以前再團聚。

8

仲德正在看晚報,用人進來報吿:「少爺囘來了。」

「唔。」仲德只輕輕應了一聲,好像對於他的囘來並非意外;他臉皮也不動一下,似乎一切都已有成竹。

其昌一見到父親,起先訴說自已的過錯,後來自然道出眞正來意:請求父親拿點錢出來,做點生意。

「你現希已經成家立室,做點生意自然應該。 ——你想要多少本錢?」仲德這樣說,好像很慈祥 。使人相信這個老頭已經改了性情。

「生意多有多做,少有少做,本錢多一點當然較好。」

「那末,你跟我來!」

其昌滿懷歡喜,可是表面上還是不動聲色,滿臉虔誠。

父親帶他走到一個房間,那就是父親放夾萬的房間, 他非常熟悉裡面的佈置 ,因爲父親如果沒有什麽事,一向都喜歡躱在那裡,好像恐怕離開了鈔票就走了出來似的。要見他,就只有到這裡來。

可是一進得房去,他馬上覺得奇怪:一切的佈置都和以前不一樣。他囘過頭,正去想問父親 ,不料碰的一聲,房門給關上了,跟着是下鎖聲,父親 已經不知在什麽時候出去了。

其昌被軟禁在房子里,仲德以爲可以使他就範 ,答應和金小姐結婚。可是其昌像一個狂人一樣, 整天在房里大叫大罵,仲徳的計劃只成功了一小半 。他又想第二個辦法。

一天,他叫用人打電話將巢先生找來。 巢先生是報界的朋友,他和仲德在房中密談了 一會,仲德交了一張相片和一張字條給巢先生,巢先生臨走時對仲德說:「一定辦妥,請您放心。」

10

過了兩天,其昌鬧得非常厲害,當用人將飯菜由門脚送進屋裡的時候,他將飯菜鍋踢囘出來。用人走出吿訴仲德。

仲德這時正拿着巢先生所主辦的報紙在看,好像看得異乎尋常的留心。當他聽了用人的報吿時,馬上將手中的報紙遞給用人,叫他送給其昌看。

用人覺得奇怪:自從軟禁其昌以來,仲德從未吩咐過讓其昌看報,怎麽今天突然改變了……大槪今天有什麽特別的新聞需要其昌知道吧?他這樣想着,一邊走一邊將報紙打開。一件特別剌眼的東西吸引住他,是一個印得異常淸晰的照片,這張照片,他還像很面熟,再細細一想,他想起來了,道這那天老爺叫他從少爺的行李包裡找出來的少爺和一個女人合影的照片中的女人,老爺曾經叫他從相上單單把這個女人剪下來。他再看看照片下的說明, 是「自殺者遺照」五個字。

他將報紙從門脚丟了進去。

大約半個鐘頭,仲德走到這房間的門外,將耳朶貼在門上,聽不見什麼動靜。他笑了,心想:「這囘你還不死了這條心,乖乖地答應我將金小四娶過門來?」

他一邊打門,一邊叫着其昌旳名了,不料叫了大半天,也沒有半點應聲。他開始感到奇怪,難道睡着了,可是要是睡着了也應該有鼾聲。

他叫着,大聲叫着,驚動了全室子的人,也沒有半點囘音。他開始慌起來了。他伏到地上從門脚望進房去。不看猶可,一看他當堂大叫一聲,暈了過去。

用人們知道裡面一定發生了事,他們合力將門打開。

只見其昌倒在地上,地上一灘血,手還握着一 把血刀,那張報紙在他的身旁。他自殺死了。

11

山伯仍然在雷鳴那裡工作,他看見阿芳自殺的消息已感到出奇,因爲當天還接到阿芳拍囘來的電報。第二天又讀到其昌自殺的消息,使他更莫明奇妙,其昌囘來了的消息,是阿芳專電吿訴他的,可是爲什麽其昌囘來了一直沒有找過自己一次。許許多多的問題,他都感到不解。他知道阿芳最怕自己憂心,果然她的電報還說生活很好,可是難保她已發生了什麽問題却將自己蒙着。想着,想着,他越想越出奇。只得乘夜到香城找阿芳。

阿芳進了醫院,生了兩個小孩,一男一女,孖生兄妹,非常趣緻。山伯抱着他們,像自己的親孫子一樣親臉。

阿芳一見到山伯就詢問其昌的消息,山伯本來想暫時不吿訴她,可是經不起她的再四追問,他終於從實說了出來。阿芳傷心得當堂暈了過去。

12

在山伯不斷的鼓勵之下,阿芳才不致失去了求生的勇氣。她在香城的一間小舞塲裡當歌女,養活了山伯和兩個孩子。她一心只望將兩個孩子養大成人,盡了母親的責任,也憑這一雙可愛的孩子慰藉

她已碎的心靈。

不知不覺,孩子們已經兩歲了。

一個晚上,阿芳正在舞塲唱歌,專替阿芳打理孩子的女僕匆匆忙忙地走進來,附着阿芳的耳朶說了一陣,只見阿芳面色立刻變了,瘋狂地不顧一切 地跑出舞塲,叫了一輙街車,趕囘家去。

回到家里,仲徳和一個紳士模樣的男子已經不知什麼時候坐在那裡。仲德還抱着阿芳的兒子。

阿芳一手將兒子搶囘,仲德却對紳士模樣的傢伙說:「X律師,請你吿訴他關於這個兒子的所有權!」

「唔。」律師咳了一咳,裝模作樣地說:「根據法律,你曾經和其昌正式結過婚,所生出來的兒子應該歸祖父撫養。」

「不能,不能!」阿芳叫起來了,「這是我的兒子,這是我的命根 ,我决不能讓你把他帶走!」 仲徳乘阿芳不覺,一手將阿芳手中的孩子搶了,跑出門去,門口停着仲徳的車子,阿芳撲出去,給律師一把攔住,阿芳轉到另一邊想撲過仲徳的眼前,律師乘機也上了車 仲德馬上將車子開動。阿芳拉着車門,可是車子向前一衝,阿芳給拖了兩步,就倒在地上。

13

二十年之後,杏芳的唯一的女兒阿芬,在香城大學附中讀書,已經將近高中畢業了。當時好在仲德不知道杏芳生的是孖兄妹;不然,唯一的阿芬也許會給仲德搶了去。

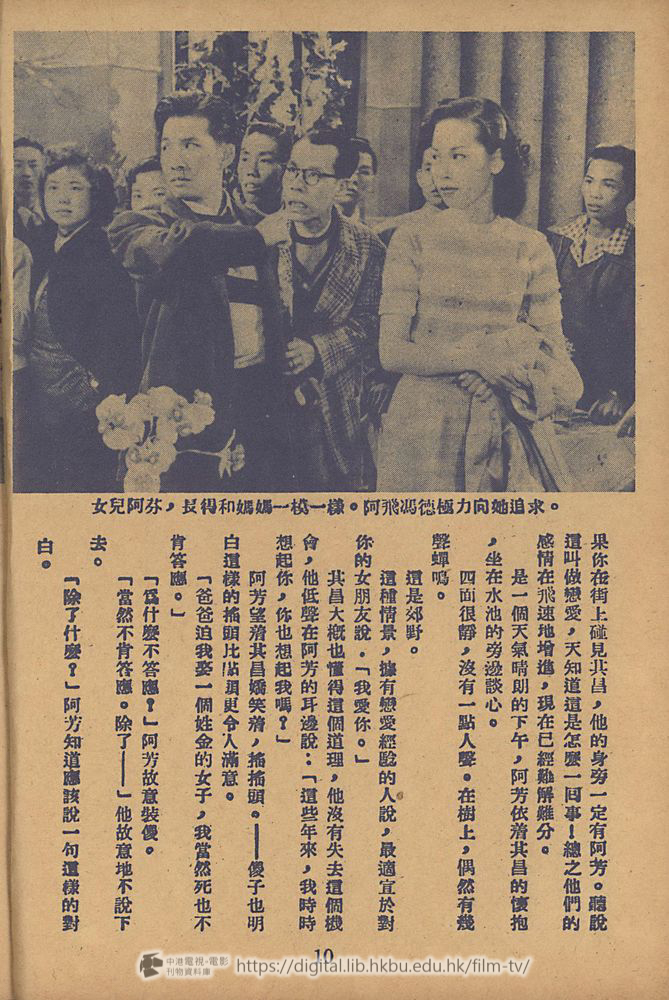

長大後的阿芬,生得和昔日的阿媽一樣,一樣漂亮聰明。因此,在學校裡,她引起了不少同學的愛慕,甚至有一個呌馮德的阿飛,不擇手段地向她追求。可是阿芬並不喜歡他。她只和一個叫何永生的很要好。他們兩個的關係,時常是一些無聊的同學的話柄,而馮德這傢伙,對永生更加非常妒忌。

那天下午,放了學,阿芬請永生和一個叫黎明的同學到媽媽開設的芬芳餐室吃午餐。

大槪是由於杏芳和山伯的親力親爲,對待客人相當客氣,所以生意倒也不錯。

馮德也來了,和一班阿飛坐在一桌。他好像是對阿芬的報復,故意給杏芳以難堪。在大庭廣衆之中,對着杏芳大呼「花旦芳」不已。

做「花旦」並不是一件恥辱的事,做「歌伶」 也是一種職業,用不着受人嘲笑。永生對於馮徳的無辱,也看不過眼,他站起來,走到馮德的桌旁,將他申斥一頓。怎知馮德駡不過永生,却一個出其不意,一下子將永生推倒在地上。黎明連忙將永生扶起,永生想撲過去打馮德,却給黎明和山伯阿芬等拉住。這一塲小氣,永生呑進了肚裡去。

永生們吃完了午餐,已經是餐室休息的時候了,永生連忙辭別返家。他剛才匆忙和馮德的爭執之間,掉下了一個曲本,裡面寫着的是他自己所寫的作品。

當他發覺了囘去找尋的時候,餐室裡空無一人,只有年邁的杏芳拿着一個册子在低首沉吟。永生遠遠就看出,那就是自己的曲本。他走上前去,將來意說出,杏芳愛不釋手,將其中的一首「慈母曲 」再看一遍,才交還給永生。

永生道了謝,正想走出去,忽然杏芳把他叫住了。

他囘過頭來,只見杏芳盯住他。他也覺得不好意思起來。「伯母叫我有什麽事?」

杏芳也覺得自己的神態太過驚人。於是勉强地笑了一笑說:「沒有什麽,沒有什麽,只是,我有 一個朋友和你很相像。⋯⋯對呀,何先生是那裡人 ?」

「岐縣人。」何永生還是覺得有點奇怪。

你的爸爸阿什麽名字?」雖然她盡力裝作鎭靜,但却沒法壓抑钳住過份激動的感情。永生聽出聲音微帶顫抖。

「何其昌。我未出世的時候他就死了。」

「⋯⋯」她好像在抽咽了。

何永生更加莫明奇妙。

「你的媽媽呢?」杏芳繼續問。

「爺爺吿訴我說,她一生了我出來之後就死了的!」

「⋯⋯」杏芳覺得一切都在變樣, 一切都在旋轉。鼻一酸,眼淚也奪眶而出,她連忙別過頭去。

「幹嗎?伯母!」

「哦!沒有什麽。」杏芳囘過頭來,眼眶已濕潤了,「我只是想起:如果我的兒子現在還在這裡,他也該和你一樣高了!」

永生被感動了。他是一個未有過母愛的人,他知道沒有母親的痛苦,他也讀過不少描寫母愛的書 ,他知道一個母親失去兒女更加悲哀。於是他安慰杏芳說:「伯母,過幾天學校關家長聯歡會,要是你有空,我來和你一同去參加。我在這個什麽親人也沒有,如果我有這個福氣,你就算是我的母親好吧?」

「好極了!」杏芳由衷地笑着回答。

「好什麽!」是阿芬的聲音。她不知什麼時 從什麽地方走了出來。

「啊!我差點忘記吿訴你,今晚我想請你去參加音樂會。」永生微笑着對阿芬說。

「今晚何先生你自己去吧 ,她沒有空。」杏芳說着,向永生打了一個眼色。

永生知道這內裡一定有原因,於是連忙吿辭出去。

永生一走,阿芬就大叫鬧起來,她問媽媽連她交一個朋友的自由也剝奪了,是否想做個專制魔王?

杏芳一直沒做聲。阿芬鬧了一陣,就憤憤地跑上樓去了。

「阿芳,這究竟因爲什麽,難道你又想他們像你和其昌那樣?⋯」山伯也覺得奇怪,待阿芬上了樓之後,他這樣問杏芳。

杏芳這才將阿芬和永生原是兩兄妹,一雙孖生的兄妹這個秘密吿訴了他。

「那末,」山伯想了一會說,「你爲什麽不直接吿訴他們?」

「我就怕永生知道了他的媽媽是女伶,讀書也因而不專心了。」女人有時就有一些莫明其妙的顧慮。

14

學校開家長聯歡會那天,永生果然來邀杏芳和阿芬一同去參加。

馮德因做大力表演,結果受了傷 ,由救護員把他台後施行急救。

跟着的節目是由阿芬唱永生所作的「慈母曲,」由永生親自以小提琴伴奏。

曲本身已經相當動人,加上唱得好奏得妙,博得掌聲如雷。

散會後,永生送阿芬毋女囘餐室去。阿芬將永生留住喝咖啡。

他們正談得興高彩烈。突然一個壯漢推門進來 ,目露兇光,說永生搶了他的愛人,要打永生,他就是馮德。

永生也不示弱,於是拳來脚往,扭打起來,起先,永生只有招架之功,而無還手之力,臂上甚至中了馮德兩下。馮德突然一聲大喝,用力將永生推到在地下,兩手叉嚨喉⋯⋯⋯

杏芳見勢色不對,拿起一把大帚把,想從旁帮忙。不料永生大喝一聲,一個飛脚,把馮德踢到地上,跳起身來,正想再撲過去,誰知馮德已躺在地上, 一動也不動了。

就在這個時候,阿芬帶着兩個警察走進來,指着地下的馮德說:「就是他,就是他!」

15

馮德因而死了。杏芳要代替兒子受罪,請山伯證明馮德是她誤殺而死的,因爲當時只有他一個人在塲,只有他有做證人的資格。而警方,因爲那個警察走進餐廳的時候,看見杏芳拿着一把大掃把站在馮徳的旁邊,也控杏芳以誤殺馮德的罪名。永生當然極力認明這是自己的所爲,但法官認爲瞪據確實 ,判杏芳入獄二十年。

那天山伯,永生和阿芬,探監出來,回到餐廳 ,商量營救杏芳的辦法。

「爲什麽他硬要替我活受罪?」永生到現在還是不明白。

山伯看見已無可隱瞞,只好將永生,阿芬和杏芳的關係直說出来。最後,他並且想出一條計劃 :「我想,你們還是將這件事吿訴爺爺好,看他有什麽辦法。他有錢有勢,做起事來也方便。」

永生和阿芬也同意了他的說話,乘夜一同去找仲德。仲德看在一對孫兒的份上,馬上請個律師, 替杏芳上訴。結果杏芳得直,馮德的死主要是由於患了嚴越的心臟病。杏芳被減刑爲一年。

(完)

母愛

情深

又名••富貴花開幷蒂蓮

監製••杜華

導演••趙樹燊

編劇••鄭樹堅

1

杏芳自幼就死了父母。父母臨死的時候,還欠下當地的財主何仲德不少錢。死後,仲德到杏芳家裡翻箱倒篋,除了一大疊過期的押票和幾件破舊的傢私之外,什麽東西也沒有了。

何仲德於是將杏芳帶了囘家當婢女,算是收囘一筆債。

仲德和她的妻子,對杏芳隨意打駡。杏芳一天到晚捱着,輕輕的年紀就要有一副中年人的能力和老年人的心思。她需要將胸中的抑鬱盡情傾訴。但在家裡 ,除了年幼的少爺其昌對她同情之外,再也找不到一個可以傾訴的人。就是在外邊,什麼親人也沒有了,只有山伯,那個靠賣膏藥過活的老頭兒 ,却當她是自己的親生女兒一樣。

剛才,她又給太太打了一頓。她抱着一大肚子的氣 乘老爺叫她去買烟的機會,溜了出來。

恰巧山伯正在仲德的家的附近開檔,她馬上走上前去。畢竟還是小孩子,她不管四面圍滿了人,而且山伯還在做着生意,她一見到山伯就大哭起來 ,她眼淚像開盡了的自來水管一樣洶湧而出。

山伯停下來,拉着她那被打腫了的手,撫摸着,安慰着,叫她暫時忍耐。

「山伯,我再也忍不住了⋯⋯⋯我想⋯⋯⋯我想跟你去賣藥⋯⋯⋯」杏芳一邊抽咽着一邊說。

「阿芳,再忍一個時期再說吧!」山伯嘆了一口氣,望着四周陸績散開去的觀衆說,「其實我們也自顧不暇呢,我們一天到晚四處奔波,還找不到一宿半飽。」他拿了一包陳皮梅,塞到杏芳的手裡,繼續說:「乖乖,囘去吧,我們窮人總有一天有好日子過的⋯⋯⋯」他這樣安慰着杏芳,其實他也感到茫然,好日子在什麼時候到來?

杏芳去後,他拿蒲陳皮梅和膏藥,想向觀衆兜售一番。可是抬頭一看:觀衆都走光了。剩下的只有他和兩個伙伴——阿壽和雷鳴。

雷鳴沒精打彩地坐在鑼鼓旁邊,阿壽却慢慢地走過來沉着臉對山伯說:「我想跟你商量⋯⋯」

「商量什麼?」山伯看見這情勢愕然。

「我想跟你拆夥。」阿壽說:一臉憂愁的神氣。

「這樣下去,結果只有餓死。」雷鳴在旁邊插嘴,「我也想改行了。」

「你們旣然主意已經打定,我當然不好勉强。 」山伯慢慢地用低沉的語調說,好像爲跟隨了他多年的伙伴的離去而悲哀。

2

杏芳拿着陳皮梅,默默地離開山伯的檔口,買了一包烟絲走囘去。在路上,她碰見了小少爺。

「少爺,」阿芳將其昌叫住,吿訴他他爸爸正找他。

「你手裏拿着的是什麽?」頑皮的其昌好像並沒有聽見阿芳的話似的,只是指着阿芳的手說。

「這是給老爺買的烟。這是山伯給我的陳皮梅,給你吃了吧。」阿芳將陳皮梅遞給其昌。

其昌沒有接,他說:「留給你自己吃吧!」

大家推讓了一番,結果是大家分吃。一包陳皮梅總共有兩粒,其昌取了小的一粒,大的那粒留給阿芳。

兩人一邊吃着,一邊走囘去。

何仲德一見進來的其昌,滿臉汚泥,一巴堂就打過去,其昌哭哭啼啼的走開了。

仲德的老婆對阿芳自然又是一陣大罵,說她買 一點東西就去了這大半天。

3

槍聲一陣密過一陣,間中還夾雜着幾聲大炮聲。聽說軍隊已經打到鳳眼橋了。

仲德的一個朋友匆忙走進來,證實了這個消息 。仲徳和老婆都慌了手脚。好在她的老婆預先已有準備,金銀細軟已經收拾停當。仲德連忙拉着她和其昌,跟着朋友一起走出去。

阿芳正在厨房弄飯,聽到槍聲和炮聲,嚇得連菜刀也抛了,跑出廳去。

這時,仲德正拖妻帶兒跨出門口,阿芳跑過去抱住太太的脚,要她帶自己一同走。

「你留在這裡看屋,一步也不許走開。」太太堅决不肯答應。

阿芳還是牢抱着何太太的腿子,苦苦哀求。

太太喝了兩聲,杏芳還是哭看死抱不放。她索性提起腿子,用力將阿芳踢開。可憐年幼的阿芳,被踢得倒在地上。爬起來的時候,仲德們已總乘着車子走得遠了。

她啼哭着囘到屋子裡。槍聲和炮聲越來越近,間中還夾雜着幾聲炸彈爆炸聲。她想着哭着,不知怎樣做才好。

街上的人聲車聲更加嘈雜,人像潮一樣一批一批朝着一個方向走,携男帶女 ,還背着挽着行李。

她想到走,但小小的年紀,半點積番也沒有,走到什麽地方?靠什麽過活? 她沒法找到完滿的答案。終於,她不再考慮了,不容許她再考慮了。她忽忙跑到自己的床位,挽起自己唯一的包袱,正想走出去。

不料一個炸彈落在門口,她本能地躱過柱後。 門口和前廳被炸得粉碎 ,灰塵紛飛 ,阿芳連眼也不敢睜大。

一會,屋子囘復了平靜,前廳已成爲一片荒地了。整個屋子再沒有一片完整的玻璃窗。有一些牆壁,卽使涣有倒下,也裂了兩三條痕。濃烈的火藥氣息把阿芳轟得作嘔。她不斷地呼救。

一個壯健的老頭子從破爛了的窗子爬進來。這是從老遠地方趕來救阿芳的山伯。仲德將阿芳不顧地留下來,在人生經騐豐富的老頭子心目中已是意中事。

他爬到阿芳的身旁,把倒在地上的阿芳救起,好在她一聽見炸聲就躱到柱後,所以只曾受了微傷,只有手和臂上被玻璃片割傷了一些。

山伯扶着阿芳,跟着人群走着,到一個地方, 是山脚,有一條小溪,水很淸。山伯扶着阿芳坐到 一塊大石的上面,拿出一條手帕,用溪水把她手臂上的血跡洗掉。

「阿芳,」山伯一邊洗着一邊說,「你的命也算苦了,小小的年紀就死了父母,在兵荒馬亂的時候,仲德那個老王八又忍心把你丟下。你以後只有跟着山伯,有粥吃粥 ,有飯吃飯,有一天捱一天,有一日捱一日好了!」

阿芳點了頭,對於山伯的愛護 ,她感動得流下淚來。

4

從此以後,阿芳就翻山過嶺,隨着山伯走江湖 。不覺阿芳已逐漸長成。

今年,她已經二十歲了。長得比幼時更標緻。憑她優越的天賦和苦練而成功跟聲,招徠了不少的顧客。山伯的檔口,招來的方法已由阿芳唱歌代替了玩魔術之類的表演。

一個晴朗的下午,山伯和阿芳在一座小城的一個街口上開檔。

看見四面圍上來的觀衆已有數量,山伯走到中央了。他向四周拱了拱手,開口就說:「鄙人十多年來,帶着這個乖女,翻山過嶺 ,走遍大江南北。今日初到貴境——好,伙計!」

「有。」阿芳放下鼓槌,應着走開來。

「你看四邊的觀衆這麼賞臉,你馬上唱個歌兒,酬謝朋友。」

阿芳向四方拱一拱手,唱了起來,四面的僅有的嘈雜聲馬上收斂起來,除了阿芳的歌聲再也找不到別的聲音。

一曲過後,如雷的掌聲起自四周,「好,好! 」之聲不絕於耳。

跟着,山伯捧了 一個鐵盒出來,在裡面拿了一塊黑色的東西,原來是風濕膏藥。

山伯將手一揚,講大家靜一靜,才說:「失禮 ,失禮。現在歌已唱完,待我來打攪一下朋友,做多少生意,找兩餐飯吃。有人問我有什麼好賣,⋯⋯⋯⋯」

——「就係這一種蛇王山祖傳的跌打風濕膏藥 。」阿芳連忙接着說,「有什麼好處,用過的都贊好,勿用多說,有買開聲⋯⋯⋯」

——「馬上送到!」

那裡又買,這裡又買,一時倒也生意興隆。

忽然在人叢中發出一個叫聲:「山伯!」 山伯一怔回頭,聲音好像起自背後。

「山伯,」第二聲叫起來了,那人果然就在目前。

山伯一眼就認出來了,那就是十多年前的拍手夥伴雷鳴。

杏芳也聞聲走過來了,經過山伯的介紹,阿芳也約摸認得出來。

經過一番寒暄之後,雷鳴請山伯和阿芳到他那裡坐。

山伯和阿芳收拾停當,隨着雷鳴,走到杏花茶樓。那就是雷鳴的家和舖子。

雷鳴告訴山伯和阿芳,他自從和阿壽一同與山伯分了手之後,各自爲生活而奔波。雷鳴帶着一點本錢,獨個兒跑到這裡來,開了一間小小的茶室。惨淡經營,經過將近十年的苦鬥,他那小小的茶室發展成今天的杏花茶樓,現在,他是這間大茶樓的老板了。

雷鳴帶着山伯和阿芳到歌座那裡坐,這時歌壇上小丁香正在唱歌。

雷鳴問起山伯的別後狀况,山伯搖着頭說了大半天,最後,他作結論:「總之,勞碌一生,吃不飽,也俄不死。」

「我想你們還是轉行。」雷鳴說。

「轉行?」山伯說,「談何容易?」

「我們什麽也不懂。一下子你叫我們幹些什麽好?」阿芳也插嘴說。

大家都沉默地過了半响,雷鳴像想起了什麼似的說:「不久,我準備再開辦一間支店,你們可以到那裡幫幫忙。反正阿芳的歌又唱得這麽好。我們正需要這樣的人材。」

山伯和阿芳的臉上立刻浮現出喜悅的神色。

「山伯,你的意思怎樣?」雷鳴問。

「當然好,當然好。」山伯連忙囘答,轉過來又徵求阿芳的意思:「阿芳,你說怎樣?」

「只怕我不配⋯⋯」阿芳低下頭紅着臉囘答。

「客氣,客氣!」雷鳴說。

5

從此,阿芳由街頭歌女改爲歌壇歌女。她博得了更多的聽衆的愛戴。而雷鳴新開辦的支店,也因此而生意興隆,雷鳴自是眉開眼笑。就是山伯,也爲阿芳的成就而高興,爲自己和阿芳的生活得到安適而快樂。十多年來,他第一次這樣快樂地活着。

一天下午,阿芳唱完了歌走下台來,滿座的客人拍出來的掌聲永遠是這樣响亮。

雷鳴望着滿座客人在興高彩烈地拍着掌 ,自己也高興了起來。

山伯迎着阿芳,滿險都是笑。

忽然,座中有一個年靑的客人站起身來,走到山伯的跟前山伯打招呼。

「先生!你是誰?」山伯說不出那位英俊男子是誰。

「我就是何其昌。」那男子自我介紹。

「哦!」山伯記起來了,「原來你就是何仲徳先生的兒子。」

何其昌和阿芳意外重逢,大家心裡都很高興。

可是大槪阿芳不習慣於和陌生的男人相處,所以反而有點侷促。

其昌吿訴阿芳:他的媽媽在走難途中被炸死了 。爸爸帶着他逃到這裡來,在這裡做生意。

其昌和阿芳說着說着,直到山伯催阿芳走了, 其昌才依依不捨地,記下了阿芳的地址,說改天去找她。

以後,其昌差不多每天都來找過阿芳,就是短短的五分鐘,他也感到滿足。如果偶然一天不見面,大家就都感到不舒服,行不樂坐不安,腦子裡總是對方的影子在旋轉。

風景名勝都有他倆的足跡,熱街僻他們的踪影。一空下來,他倆就一對兒去找尋娛樂。如果你在街上碰見其昌,他的身旁一定有阿芳。聽說這叫做戀愛,天知道這是怎麽一囘事!總之他們的感情在飛速地增進,現在已經難解難分。

是一個天氣晴朗的下午,阿芳依着其昌的懐抱 ,坐在水池的旁邊談心。

四面很靜,沒有一點人聲。在樹上,偶然有聲蟬鳴。

這是郊野。

這種情景,據有戀愛經騐的人 說,最適宜於對你的女朋友說• 「我愛你。」

其昌大槪也懂得這個道理,他沒有失去這個機會,他低聲在阿芳的耳邊說:「這些年來,我時時想起你,你也想起我嗎?」

阿芳望着其昌嬌笑着,搖搖頭。 ——傻子也明白這樣的搖頭比頭更令人滿意。

「爸爸迫我娶一個姓金的女子,我當然死也不肯答應。」

「爲什麽不答應?」阿芳故意裝傻。

「當然不肯答應。除了——」他故意地不說下去。

「除了什麽? 」阿芳知道應該說一句這樣的對白。

其昌伸出左臂,將阿芳的身子摟得緊緊的才說•「除了新娘是你。」

期待了多久的說話聽到了,她不再說什麼,只是閉上眼睛,像一個等待處死的志士一樣,仰着頭等待。⋯⋯

她只覺得一團火往自己的身上壓了下來,兩片軟綿綿的東西將自己的嘴唇貼著,全身熔化在火團裡。

很久很久,阿芳才低低地說:「恐怕你的爸爸不答應!」

「成籮的神主牌要靠我供奉,他敢不答應!」

「可是我是你們過去的婢女。」

「只要我喜歡,他當然不敢反對,你放心。」

阿芳想再說些什麼 ,小嘴却給兩片熱辣辣的東西掩蓋着。她也暫時不想說話,全心全意沉醉在肉的享受裡。

6

其昌和阿芳的事,山伯自然同意,可是仲徳的意見如何呢?山伯非常關心這個問題。畢竟是上了年紀的人做事謹愼,他淸楚其昌到現衣還未有自立的能力,如果結婚未經過仲德的同意,阿芳的生活就不堪設想。於是他叫其昌和他去見仲德,將這問題弄淸楚。

其昌一口應承,帶着山伯和阿芳囘到家裡去。 先招呼他們在廳中坐下,再到裡面去找父親出來。

仲德正在自己的房間裡數鈔票,聽到一聲急促的脚步聲越來越近,連忙將鈔票全部放囘夾萬。匆忙之間,掉下了一捲鈔票,他還沒有發覺。

其昌進來了,他將原委吿訴了父親 ,請他答允。不料仲徳堅决反對,他認爲自己書香世代,和婢女,尤其是自家的婢女結婚卽是頂羞家的事。他氣得了不得,駡了其昌一頓,不顧其昌的哀求,走出房去。

對於其昌,這是一個意外,他在房中踱來踱去 ,想不到一個囘覆坐在廳中的山伯和阿芳的完滿辦法。

忽然,他發覺自己踏着了一件東西,他俯下頭 一看,差不多叫了起來,原來那是一大捲的一百元和五百元面額的鈔票。

他馬上把它拾起,塞進袋裡,看看四面沒有人,他安心地走出房去。

有了錢好像聰明了許多,他忽然靈機一觸,想出了對付山伯和阿芳的辦法。

他連忙走出廳去,吿訴他們:剛才他父親正在跟那個金老頭說着自己的婚事,正想答應要他的女兒。

「那你怎樣?」阿芳忍不住插嘴,非常緊張。 「我連忙把父親拉過一旁,」其昌繼續撒謊, 「吿訴他我和你的婚事,他當堂答應了。」

「那末,我們進去見見他。」

「⋯⋯唔,」其昌支吾了一下,可是馬上想到對策,他說:「可是那個姓金的老傢伙,現在還在裡面跟父親說話,他是本地的生閻王,如果他知道了是阿芳奪得了他女兒的愛人,他會將阿芳謀殺⋯⋯

——「那末我們馬上走了,明天見。」山伯一邊說一邊已經拖着阿芳跨出門口了,唯恐金老頭出來看見他的阿芳似的。

7

其昌過後將拾得的那叠鈔票數了一遍,足足有五千元。他拿着這五千元,吿訴山伯和阿芳說,這是父親給他和阿芳到香城旅行結婚的欵項,以後還會陸續把錢滙給他。他還吿訴山伯:父親叫他和阿芳到香城結婚的原因,就是想避免金老頭的注意免生麻煩。

老實的山伯和天眞的阿芳自然相信, 於是阿芳含淚別過了十多年相依爲命的山伯,跟着其昌到香城去。

新婚的快樂使他倆忘却了一切,到了香城以後,他好像生活花夢中,每天的生活內容總是愛撫尋歡,作盡一切肉慾的遊戯。

然而半年過去了,五千塊錢用完了,還欠下旅店幾天的房租,他們開始感到徬徨。

其昌想找一份工作,可是人生路不熟,每天早晨滿懷希望地出去,每晚總是失望歸來。

阿芳一天到晚應付着各方面追債,她開始領畧到貧窮夫婦百事哀的滋味。

他們想到:除了囘去求助仲德之外,再沒有別的法子可想。可是直到現在爲止,其昌還是騙着阿芳,不讓她知道,實在他們的結合並沒得到仲德同意這囘事。

他們相約在中秋夜以前再團聚。

8

仲德正在看晚報,用人進來報吿:「少爺囘來了。」

「唔。」仲德只輕輕應了一聲,好像對於他的囘來並非意外;他臉皮也不動一下,似乎一切都已有成竹。

其昌一見到父親,起先訴說自已的過錯,後來自然道出眞正來意:請求父親拿點錢出來,做點生意。

「你現希已經成家立室,做點生意自然應該。 ——你想要多少本錢?」仲德這樣說,好像很慈祥 。使人相信這個老頭已經改了性情。

「生意多有多做,少有少做,本錢多一點當然較好。」

「那末,你跟我來!」

其昌滿懷歡喜,可是表面上還是不動聲色,滿臉虔誠。

父親帶他走到一個房間,那就是父親放夾萬的房間, 他非常熟悉裡面的佈置 ,因爲父親如果沒有什麽事,一向都喜歡躱在那裡,好像恐怕離開了鈔票就走了出來似的。要見他,就只有到這裡來。

可是一進得房去,他馬上覺得奇怪:一切的佈置都和以前不一樣。他囘過頭,正去想問父親 ,不料碰的一聲,房門給關上了,跟着是下鎖聲,父親 已經不知在什麽時候出去了。

其昌被軟禁在房子里,仲德以爲可以使他就範 ,答應和金小姐結婚。可是其昌像一個狂人一樣, 整天在房里大叫大罵,仲徳的計劃只成功了一小半 。他又想第二個辦法。

一天,他叫用人打電話將巢先生找來。 巢先生是報界的朋友,他和仲德在房中密談了 一會,仲德交了一張相片和一張字條給巢先生,巢先生臨走時對仲德說:「一定辦妥,請您放心。」

10

過了兩天,其昌鬧得非常厲害,當用人將飯菜由門脚送進屋裡的時候,他將飯菜鍋踢囘出來。用人走出吿訴仲德。

仲德這時正拿着巢先生所主辦的報紙在看,好像看得異乎尋常的留心。當他聽了用人的報吿時,馬上將手中的報紙遞給用人,叫他送給其昌看。

用人覺得奇怪:自從軟禁其昌以來,仲德從未吩咐過讓其昌看報,怎麽今天突然改變了……大槪今天有什麽特別的新聞需要其昌知道吧?他這樣想着,一邊走一邊將報紙打開。一件特別剌眼的東西吸引住他,是一個印得異常淸晰的照片,這張照片,他還像很面熟,再細細一想,他想起來了,道這那天老爺叫他從少爺的行李包裡找出來的少爺和一個女人合影的照片中的女人,老爺曾經叫他從相上單單把這個女人剪下來。他再看看照片下的說明, 是「自殺者遺照」五個字。

他將報紙從門脚丟了進去。

大約半個鐘頭,仲德走到這房間的門外,將耳朶貼在門上,聽不見什麼動靜。他笑了,心想:「這囘你還不死了這條心,乖乖地答應我將金小四娶過門來?」

他一邊打門,一邊叫着其昌旳名了,不料叫了大半天,也沒有半點應聲。他開始感到奇怪,難道睡着了,可是要是睡着了也應該有鼾聲。

他叫着,大聲叫着,驚動了全室子的人,也沒有半點囘音。他開始慌起來了。他伏到地上從門脚望進房去。不看猶可,一看他當堂大叫一聲,暈了過去。

用人們知道裡面一定發生了事,他們合力將門打開。

只見其昌倒在地上,地上一灘血,手還握着一 把血刀,那張報紙在他的身旁。他自殺死了。

11

山伯仍然在雷鳴那裡工作,他看見阿芳自殺的消息已感到出奇,因爲當天還接到阿芳拍囘來的電報。第二天又讀到其昌自殺的消息,使他更莫明奇妙,其昌囘來了的消息,是阿芳專電吿訴他的,可是爲什麽其昌囘來了一直沒有找過自己一次。許許多多的問題,他都感到不解。他知道阿芳最怕自己憂心,果然她的電報還說生活很好,可是難保她已發生了什麽問題却將自己蒙着。想着,想着,他越想越出奇。只得乘夜到香城找阿芳。

阿芳進了醫院,生了兩個小孩,一男一女,孖生兄妹,非常趣緻。山伯抱着他們,像自己的親孫子一樣親臉。

阿芳一見到山伯就詢問其昌的消息,山伯本來想暫時不吿訴她,可是經不起她的再四追問,他終於從實說了出來。阿芳傷心得當堂暈了過去。

12

在山伯不斷的鼓勵之下,阿芳才不致失去了求生的勇氣。她在香城的一間小舞塲裡當歌女,養活了山伯和兩個孩子。她一心只望將兩個孩子養大成人,盡了母親的責任,也憑這一雙可愛的孩子慰藉

她已碎的心靈。

不知不覺,孩子們已經兩歲了。

一個晚上,阿芳正在舞塲唱歌,專替阿芳打理孩子的女僕匆匆忙忙地走進來,附着阿芳的耳朶說了一陣,只見阿芳面色立刻變了,瘋狂地不顧一切 地跑出舞塲,叫了一輙街車,趕囘家去。

回到家里,仲徳和一個紳士模樣的男子已經不知什麼時候坐在那裡。仲德還抱着阿芳的兒子。

阿芳一手將兒子搶囘,仲德却對紳士模樣的傢伙說:「X律師,請你吿訴他關於這個兒子的所有權!」

「唔。」律師咳了一咳,裝模作樣地說:「根據法律,你曾經和其昌正式結過婚,所生出來的兒子應該歸祖父撫養。」

「不能,不能!」阿芳叫起來了,「這是我的兒子,這是我的命根 ,我决不能讓你把他帶走!」 仲徳乘阿芳不覺,一手將阿芳手中的孩子搶了,跑出門去,門口停着仲徳的車子,阿芳撲出去,給律師一把攔住,阿芳轉到另一邊想撲過仲徳的眼前,律師乘機也上了車 仲德馬上將車子開動。阿芳拉着車門,可是車子向前一衝,阿芳給拖了兩步,就倒在地上。

13

二十年之後,杏芳的唯一的女兒阿芬,在香城大學附中讀書,已經將近高中畢業了。當時好在仲德不知道杏芳生的是孖兄妹;不然,唯一的阿芬也許會給仲德搶了去。

長大後的阿芬,生得和昔日的阿媽一樣,一樣漂亮聰明。因此,在學校裡,她引起了不少同學的愛慕,甚至有一個呌馮德的阿飛,不擇手段地向她追求。可是阿芬並不喜歡他。她只和一個叫何永生的很要好。他們兩個的關係,時常是一些無聊的同學的話柄,而馮德這傢伙,對永生更加非常妒忌。

那天下午,放了學,阿芬請永生和一個叫黎明的同學到媽媽開設的芬芳餐室吃午餐。

大槪是由於杏芳和山伯的親力親爲,對待客人相當客氣,所以生意倒也不錯。

馮德也來了,和一班阿飛坐在一桌。他好像是對阿芬的報復,故意給杏芳以難堪。在大庭廣衆之中,對着杏芳大呼「花旦芳」不已。

做「花旦」並不是一件恥辱的事,做「歌伶」 也是一種職業,用不着受人嘲笑。永生對於馮徳的無辱,也看不過眼,他站起來,走到馮德的桌旁,將他申斥一頓。怎知馮德駡不過永生,却一個出其不意,一下子將永生推倒在地上。黎明連忙將永生扶起,永生想撲過去打馮德,却給黎明和山伯阿芬等拉住。這一塲小氣,永生呑進了肚裡去。

永生們吃完了午餐,已經是餐室休息的時候了,永生連忙辭別返家。他剛才匆忙和馮德的爭執之間,掉下了一個曲本,裡面寫着的是他自己所寫的作品。

當他發覺了囘去找尋的時候,餐室裡空無一人,只有年邁的杏芳拿着一個册子在低首沉吟。永生遠遠就看出,那就是自己的曲本。他走上前去,將來意說出,杏芳愛不釋手,將其中的一首「慈母曲 」再看一遍,才交還給永生。

永生道了謝,正想走出去,忽然杏芳把他叫住了。

他囘過頭來,只見杏芳盯住他。他也覺得不好意思起來。「伯母叫我有什麽事?」

杏芳也覺得自己的神態太過驚人。於是勉强地笑了一笑說:「沒有什麽,沒有什麽,只是,我有 一個朋友和你很相像。⋯⋯對呀,何先生是那裡人 ?」

「岐縣人。」何永生還是覺得有點奇怪。

你的爸爸阿什麽名字?」雖然她盡力裝作鎭靜,但却沒法壓抑钳住過份激動的感情。永生聽出聲音微帶顫抖。

「何其昌。我未出世的時候他就死了。」

「⋯⋯」她好像在抽咽了。

何永生更加莫明奇妙。

「你的媽媽呢?」杏芳繼續問。

「爺爺吿訴我說,她一生了我出來之後就死了的!」

「⋯⋯」杏芳覺得一切都在變樣, 一切都在旋轉。鼻一酸,眼淚也奪眶而出,她連忙別過頭去。

「幹嗎?伯母!」

「哦!沒有什麽。」杏芳囘過頭來,眼眶已濕潤了,「我只是想起:如果我的兒子現在還在這裡,他也該和你一樣高了!」

永生被感動了。他是一個未有過母愛的人,他知道沒有母親的痛苦,他也讀過不少描寫母愛的書 ,他知道一個母親失去兒女更加悲哀。於是他安慰杏芳說:「伯母,過幾天學校關家長聯歡會,要是你有空,我來和你一同去參加。我在這個什麽親人也沒有,如果我有這個福氣,你就算是我的母親好吧?」

「好極了!」杏芳由衷地笑着回答。

「好什麽!」是阿芬的聲音。她不知什麼時 從什麽地方走了出來。

「啊!我差點忘記吿訴你,今晚我想請你去參加音樂會。」永生微笑着對阿芬說。

「今晚何先生你自己去吧 ,她沒有空。」杏芳說着,向永生打了一個眼色。

永生知道這內裡一定有原因,於是連忙吿辭出去。

永生一走,阿芬就大叫鬧起來,她問媽媽連她交一個朋友的自由也剝奪了,是否想做個專制魔王?

杏芳一直沒做聲。阿芬鬧了一陣,就憤憤地跑上樓去了。

「阿芳,這究竟因爲什麽,難道你又想他們像你和其昌那樣?⋯」山伯也覺得奇怪,待阿芬上了樓之後,他這樣問杏芳。

杏芳這才將阿芬和永生原是兩兄妹,一雙孖生的兄妹這個秘密吿訴了他。

「那末,」山伯想了一會說,「你爲什麽不直接吿訴他們?」

「我就怕永生知道了他的媽媽是女伶,讀書也因而不專心了。」女人有時就有一些莫明其妙的顧慮。

14

學校開家長聯歡會那天,永生果然來邀杏芳和阿芬一同去參加。

馮德因做大力表演,結果受了傷 ,由救護員把他台後施行急救。

跟着的節目是由阿芬唱永生所作的「慈母曲,」由永生親自以小提琴伴奏。

曲本身已經相當動人,加上唱得好奏得妙,博得掌聲如雷。

散會後,永生送阿芬毋女囘餐室去。阿芬將永生留住喝咖啡。

他們正談得興高彩烈。突然一個壯漢推門進來 ,目露兇光,說永生搶了他的愛人,要打永生,他就是馮德。

永生也不示弱,於是拳來脚往,扭打起來,起先,永生只有招架之功,而無還手之力,臂上甚至中了馮德兩下。馮德突然一聲大喝,用力將永生推到在地下,兩手叉嚨喉⋯⋯⋯

杏芳見勢色不對,拿起一把大帚把,想從旁帮忙。不料永生大喝一聲,一個飛脚,把馮德踢到地上,跳起身來,正想再撲過去,誰知馮德已躺在地上, 一動也不動了。

就在這個時候,阿芬帶着兩個警察走進來,指着地下的馮德說:「就是他,就是他!」

15

馮德因而死了。杏芳要代替兒子受罪,請山伯證明馮德是她誤殺而死的,因爲當時只有他一個人在塲,只有他有做證人的資格。而警方,因爲那個警察走進餐廳的時候,看見杏芳拿着一把大掃把站在馮徳的旁邊,也控杏芳以誤殺馮德的罪名。永生當然極力認明這是自己的所爲,但法官認爲瞪據確實 ,判杏芳入獄二十年。

那天山伯,永生和阿芬,探監出來,回到餐廳 ,商量營救杏芳的辦法。

「爲什麽他硬要替我活受罪?」永生到現在還是不明白。

山伯看見已無可隱瞞,只好將永生,阿芬和杏芳的關係直說出来。最後,他並且想出一條計劃 :「我想,你們還是將這件事吿訴爺爺好,看他有什麽辦法。他有錢有勢,做起事來也方便。」

永生和阿芬也同意了他的說話,乘夜一同去找仲德。仲德看在一對孫兒的份上,馬上請個律師, 替杏芳上訴。結果杏芳得直,馮德的死主要是由於患了嚴越的心臟病。杏芳被減刑爲一年。

(完)