誰憐後母心「點將錄」

吳楚帆

在本片中,飾演一個鄕紳,呌余鴻發,他憑着祖先遺蔭,安享田園,家庭中有妻有子,子且成人,已立家室,本,融融樂樂,天倫之樂盎然可慕的;可惜他靑年喪偶,在心靈上有了創痛,雖然繼妻賢德,稍可彌補遺憾,而子媳非人,卒至暗通族夥,陰謀奪產,把他老人一氣氣死了。他演戲不多,却能以少許的塲次表現出一個溫良的面貌,坎坷的命運。

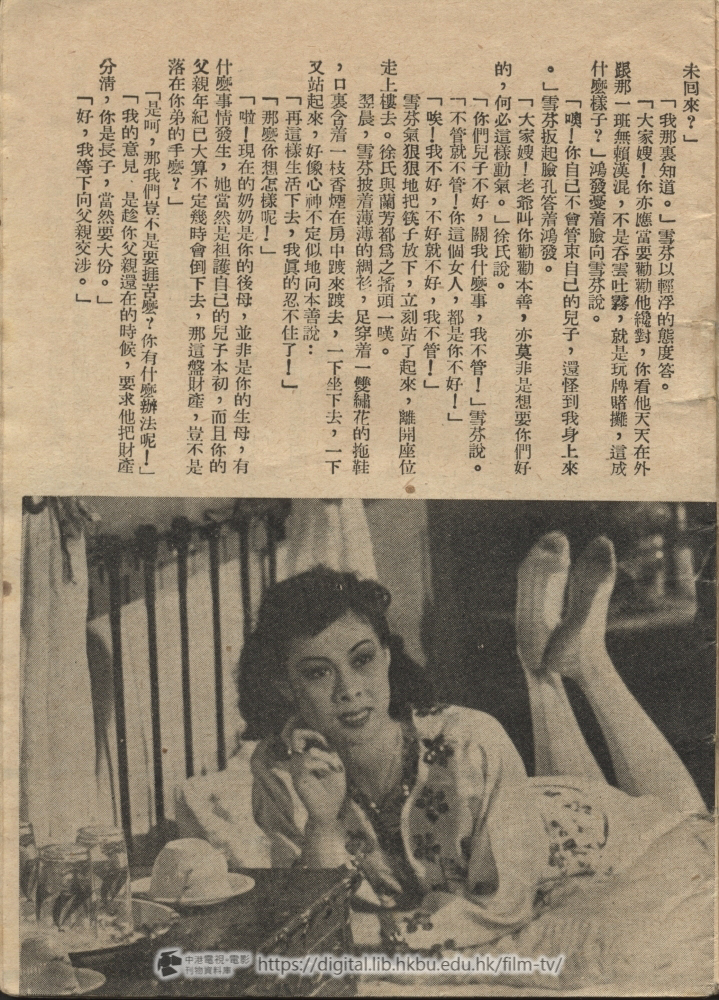

白燕

在本片中飾演了余鴻發的繼室徐氏,這是一個賢淑端莊的好女子,她嫁到余家,接受了前妻的兒子,就等如親生的一般,傾全力來撫養他。可惜這兒子本善,娶了不好的妻子,閨閣之間,幃帳之內,聽了讒言,性情變了,和母親成了勁敵,含血噴人,誣衊後母不貞,把她驅逐出家。可憐這後母却正是爲營救這逆子而致受奸人所汚辱。白燕用「超公價」的表情來表演,有了驚人的成就。

周坤玲

飾演的角色李蘭芳,李蘭芳是余鴻發的次子——徐氏親生兒子本初的妻子。她溫淑知禮,和長媳雪芬的浮囂,有了雲泥之別,妯娌備受雪芬的凌辱,却總是寸寸忍讓,後來她的丈夫受陷出征,訛傳電訊,慘丁少孀之痛,迨至丈夫歸來,又遭奸人佈弄,含寃不白,周坤玲的演來,是很合故事中人的個性的。

張活游

飾余鴻發的次子,叫做本初,他的本性馴良樸實,是個好男子,可是不容於哥哥,更不容於大嫂,因爲他是後母所生,在哥嫂的眼中是被歧視的,哥嫂百計陷害他,可是害他不死,張活游演這柔弱個性,再合式也沒有了。

張瑛

飾本初的哥哥本善,是個反派人物。他本來還不是天生就壞的,可是要了一個不良的妻子,這妻子敎唆了他,威脅了他,直把他迫壞了。他和後母爭奪產業,還把後母和異母手足都設法驅逐離家,以進行其覇佔先人遺業之目的,他終日勾結匪類,花天酒地,完全成爲一個典型的鄕村魔鬼。

秦小梨

做了殷害芬,是本善的太太。這是一個刁潑異常,悍毒出衆的舊式女子,心胸窄,貪得無饜,辣手蛇心,甚麽都幹得出。她把丈夫挑唆,統制,把人變成了鬼,是相當吃重的表演,秦小梨除了肉感風騷為其當行好戲之外,這一類悍狠毒辣的個性,對於她也是相宜的。

誰憐後母心

電影小說

。湘子。

一個女人嫁人做繼室,這是超對合法的,為什麽一般家庭裏常常因為後母的存在,而發生許多不近人情的糾紛呢?這是一個社會問題,也是人間的悲劇,也可說女性的恥辱「誰憐後母心」就是針對這個問題來寫述一部粵語新片。

一,續娶鄕女爲繼室

離開城市不遠的地方,有一處叫做仁和鄕,這裏住着一家相當富有的人,主人余鴻發,藉祖遺蔭,過着小康的富裕生活,是一個忠實的鄕紳。

余鴻發繼承着父親的遺產,雖然在商塲不見得有什麽活躍,可是擁有不少的田園,如果後輩們守規蹈矩,倒亦可以過着優遊自在的生活,享盡人間的幸福。可是造物者偏是不讓人得着十全十美的,在他三十幾歲的年頭,他的太太卽吿「駕鶴西歸」,遺下給他的是一個不肖子。

鴻發中年喪偶,孩子失恃,他聽了戚友的勸慰,續娶一個鄕女姓徐的爲繼室,徐氏賢淑貞慧,頗守婦德,治理一家有條不紊,可算是鴻發的一個賢內助。翌年,徐氏亦產生一子,但是她仍視前妻之子如已出,沒有抱着兩樣的心。如遇兩小孩爭鬧時,有時且偏袒前妻之子而呵斥自己所生的,所以附近的人,都稱讚徐氏是一個賢婦人,是一個好後母。

二,只怕老婆哭

光陰荏苒,轉瞬間已經過了十幾年,鴻發前妻的兒子呌做本善,娶妻殷氏女雪芬,因自小養尊處優,過了門後,本性未改,不但御夫有術,而且不守婦德,忤逆家翁家姑,又遇着本善是一個低能兒,只怕老婆哭不管父母憂,因此雪芬在家更加放肆起來。徐氏所生的呌做本初,亦已成家,他的太太是一個小戶人家的女兒,姓李名蘭芳,溫淑知禮,善侍翁姑,與雪芬的浮囂較,眞有雲泥之別。

有一天的早上,雪芬在房,伸下懶腰走近梳粧台去整理雲鬢,本善手托雀籠,吹着口哨走進來說:

「雪芬!你看我這籠中的小雀子美麗不美麗?」

「太美麗了,你整天都是玩這種東西,討厭!」雪芬說。

「我不玩這種玩意兒,呌我做什麽事情呢,到外邊去得太久,你又要發脾氣,在家又無事可理。」本善駁着她。

「你沒有事不會躱在房裏和我談天說地麽?」雪芬撒嬌地說。

「得了得了,聽你的話,我的好太太!」

「這樣好嘴做什麽?」

「沒有什麽,不過,不過我想要同你支點錢用。」

「要多少錢呵?你說!」

「隨便,多少沒有關係。」

「好,等我拿給你,不過要聽我的話,不要把錢拿去花在吹,賭,就得了。」

「聽你的話,老婆大人,」

本善拿到了錢,馬上把雀籠提去掛在房外的窗口,預備出門。下了樓經過大廳,看着他的父母正坐在沙發椅上用茶,他也不理他們想溜過去,不料被鴻發瞥見卽叫:

「本善,這樣早到那裏去?」

「我想到朋友的家去玩一玩。」

「胡說,還不是想去那骯髒的地方去吹幾口,賭幾手麽?」

「不是,爸爸,我眞的要出去找位朋友玩一玩。」

「他要出去就給他出去吧,橫豎他在家亦沒有什麼做。」徐氏看見鴻發爲難着本善,立卽插嘴這樣說。

「也好,出去一下早點囘來。」

「是,爸爸!」

三,奶奶是你的後母

晚飯的時候,鴻發一家人都圍在一張大圓棹邊用飯,鴻發是一家之主,坐在正中的位。鴻發擧起筷子正要吃飯,忽看見本善不在,他就向雪芬問:

「怎末,本善到現在還未囘來?」

「我那裏知道。」雪芬以輕浮的態度答。

「大家嫂!你亦應當要勸勸他纔對,你看他天天在外跟那一班無賴漢混,不是呑雲吐霧,就是玩牌賭攤,這成什麽樣子?」鴻發憂着臉向雪芬說。

「噢!你自己不會管束自已的兒子,還怪到我身上來。」雪芬扳起臉孔答着鴻發。

「大家嫂!老爺叫你勸勸本善,亦莫非是想要你們好的,何必這樣動氣。」徐氏說。

「你們兒子不好,關我什麽事,我不管!」雪芬說。

「不管就不管!你這個女人,都是你不好!」

「唉!我不好,不好就不好,我不管!」

雪芬氣狠狠地把筷子放下,立刻站了起來,離開座位走上樓去。徐氏與蘭芳都爲之搖頭一嘆。

翌晨,雪芬披着薄薄的綢衫,足穿着一雙繡花的拖鞋,口裏含着一枝香煙在房中渡來踱去,一下坐下去,一下又站起來,好像心神不定似地向本善說:

「再這樣生活下去,我眞的忍不住了!」

「那麽你想怎樣呢!」

「啦!現在的奶奶是你的後母,並非是你的生母,有什麽事情發生,她當然是袒護自己的兒子本初,而且你的父親年紀已大算不定幾時會倒下去,那這盤財產,豈不是落在你弟的手麽?」

「是呵,那我們豈過是要捱苦麽?你有什麽辦法呢!」

「我的意見□是趁你父親還在的時候,要求他把財產分淸,你是長子,當然要大份。」

「好,我等下向父親交涉。」

「是呵,要聽我的話才對。」雪芬很得意地徐徐行近一張長形的沙發椅上坐下去,半躺在椅手,伸出她那雪白的玉腿放在沙發椅的邊緣,含情脈脈地向本善說:「來!給我槌幾下,兩腿眞是酸輭得要命。」

本善馴服如羔羊地惟有唯命是聽。

四,向族叔借錢

過了幾個字久,本善下樓來,正碰着本初,本初原本對着本善沒有什麽成見,但本善「做賊心虛」自以爲本初是跟他爭奪家產的對頭人,向他怒目一視卽刻跑開理也不理他,本初雖覺得奇怪,但亦由他過去。

本善到了樓下的大廳,看着鴻發與徐氏正在廳上閑談,他就行近前向鴻發說:

「爸!我有急用,你先支給我幾百塊。」

「什麼?又要支錢,到底你錢拿到那裏去?」

「我⋯⋯我去應酬朋友。」

「胡說,你不說你賭牌輸去是眞!」

徐氏一向很愛惜本善的,她說:「本善要多少錢用,你就給他吧!」

「不能,隔了幾天就要支錢,我那裏有這麽多錢。」鴻發答着徐氏。

「爸!我們家裏有這末多的財產,旣然你不肯給我,不如趁父親在時,大家平分吧!」

「怎末你這樣糊塗又想起這個念頭,你的父親還健在分什麽家產?」徐氏說。

「你這個敗家子,整天是想着家產,給我滾!」鴻發怒氣沖沖地駡着本善,本善見勢不佳,不敢再吵,一溜煙地溜出去。

本善向父親支錢不得,他想了一想,卽去找族叔余有道。有道是一個狡計多端,口蜜腹劍的勢利者,他笑嘻嘻地問:

「本善,有什麽事到我這裏來?」

「我想向你借多少錢。」

「又要去賭錢是不是,我和你一塊兒去。」

「那末錢呢!」

「錢的事有什麽要緊,你要多少我拿給你就是,不過你要寫一張收條,待我將來和你的父親算脹。」

「那當然的,我立刻簽一張給你。」

五,連本都輸光了

本善向有道借錢非祗這次,有道的肯屢次借給他,原來他是別有居心,他把錢拿給本善之後,卽和他到賭塲去。

在賭塲裏,本善起初倒也羸得幾手,面前的紙幣多過了自己所有的幾倍,有道在旁慫恿本善盡量下注,不料連敗幾關,連本都輸光了!本善於心不甘,拉有道到一邊去向他要求:

「有道叔,你有多帶一點錢來沒有?」

「有是有的,不過你照舊簽一張收條給我。」

「可以,可以,我簽給你。」

本善自己想手氣本來不壞,爲何連敗幾關,非把輸去的錢撈囘不可,所以他向有道討救兵,得了生力軍後,復走囘自已的位置豪賭起來,紙幣來來去去,結局是兩手空空垂頭喪氣地鑽出來。

幾天後,有道到余宅去找鴻發,鴻發招待他到客廳去坐,用過茶後,有道向鴻發說:

「今天到這裏來別沒有什麽事,是因爲本善曾向我借去幾千塊錢,這次因有急用,所以特地來向你商量把這筆錢還淸給我。」

鴻發愕然說:「什麽,本善向你借錢?」

「是啊,他向我借錢不只一次。」

「這我不管,我不能負責。」

「不過他有欠單在這裏,寫明向你索取。」

「你這個人也太糊塗,沒有我的同意,爲何一味把錢支給他昵!」

「我糊塗!你糊塗是眞,你有這末多的資產,何必這樣慳吝,兒子在外面是需要多少錢用的。」

「這你那能管得着我,好,你把這個不肖兒簽給你的收條交給我 ,我這次如數還你,以

後我絶對不負責。」

「還有後次麽?這次已夠了!」

鴻發怒不可遏地馬上叫徐氏入內去將欠單上的錢額如數拿出來交給有道說:

「啦!這次的錢還給你,以後我再不負責了!」

有道說:「早知你這樣對錢的看不開,我也不借給他。」說着把錢塞到袋中,憤然不辭而歸。

六,非十年後不許拆產

鴻發本有宿疾,時常咳嗽,爲了本善的不肯忤逆,益加給他的康健日就減退,身體的抵抗力日就衰弱,遂抱病在床不能起。這一天,徐氏和蘭芳侍候在病榻之側親奉湯藥,頻頻以好言安慰着說:

「兒子均已長大,你何必爲他們憂愁呢!」

「啊!你所不知,我一生勤儉承繼先父的事業,才有今天的日子,不料家門不幸,出了本善這一個不肖兒,我怕將來我的家會被他傾盡的呵!好得還有本初爲人誠實忠厚,可惜沒有毅力勇氣;但亦可以希望將來他會替我撑起這個余家的門楣。」鴻發精神是那末頹喪,聲調是那末柔弱地向徐氏哀吟。

同時在另一邊,本善在自己的房中和着他的嬌妻雪芬搭訕:

「老爺這幾天的病狀越看越不成樣,算不定這次會倒下去。」雪芬以試探的口氣向本善說。

「那怎末辦呢!」

「那豈不是更好麽?」

「我眞不解你的意思,父親一死豈不是糟嗎?」

「你眞是一個大冬瓜,你是長子,父親死後,一切財產豈不是歸你掌握嗎?不過,奶奶不是你的親生母,我恐怕她會難爲我們。」

「是啊!我們應設法對付她。」

「好!待我去要求老爺在他未死前將家產分淸。」

當鴻發向徐氏爲兒子而苦訴的時候,雪芬一入內也不先向老爺問候,一開口便說:

「老爺!你現在病得這麽沉重,我看再活沒有幾久,何不趁你未閉目以前,將家產交代淸楚?」

「你這個不孝不賢的婦人,難道你希望我早死嗎?」鴻發氣得臉容都變了起來,噎噫地向雪芬指斥。

「家嫂!老爺病得這末厲害。你何必這樣來激他呢,這事亦不是現在卽可解决的。」徐氏插嘴說。

當他們正在談論此事的時候,本善本初兩兄弟聽着裏面吵鬧的聲,以爲鴻發有什麽不測大家倉惶地跑進來。

「好!你們大家都在這裏,我現在要吩咐你們,我一生辛苦纔將先祖的遺業保持到現在,我死之後,這份家產,非等到十年以後,你們不能分拆⋯⋯」鴻發勉强支上半身,把頭與背靠在床頭的靠板上,想要繼績說下去,己是漸見不支了!

「這事包在我身上,我一定遵從你的遺言」徐氏嗚咽地安慰着鴻發,可是鴻發再也不理睬他們,頭向枕邊垂下去,眼睛也緊閉不開,就此與世長辭,一時齊發的哭聲頓把家中的空氣緊張起來。

七,要抽壯丁上前線

鴻發死了沒有幾天,大家正在孝思堂焚香跪拜,悲慘氣氛滿罩全堂,只有雪芬一個人絕無哀慟的氣色,她正在打着自己的如意算盤。她使了一個眼色催促着本善趕快進行他們的計劃,本善遂叫他的後母徐氏到外廳去,他向徐氏道:

「媽!父親旣然死去,我想這份家產應當提早分拆,也免母親的担心。」

「不能這樣做,你父親死了沒有幾天,孝服未卸,你就打轉這個念頭,豈不是會給人取笑嗎?」徐氏答。

「我知道,你豈不是想將家產全部交給本初的手麽,你豈不是以我非你所生,抱着偏袒的心麽?」本善懷着怨恨的心理譏諷着他的後母。

「別這樣說,你雖非我所生,但我當你是我親生的一樣,不過你的父親臨終時,曾再三吩咐待十年後方可拆產,所以我想依照他的遺囑,以慰你父在天之靈。」徐氏婉言向本善解釋一時不主張分產的理由。

雪芬在內廳看見本善還未囘來,又聽見徐氏的聲音,她預料徐氏是不會答應的,所以她走出外廳來帮着丈夫說話。當他們正在爭持之間,忽然女婢阿香來通知保長有事要和奶奶說話,徐氏遂吩咐阿香請保長入內。

「我們接到上峯的命令,要在本鄕抽一批壯丁送到前線去服務,現在你們一家須派一人應徵。」保長向徐氏說。

「要派誰呢,可不可以商量一下。」

「據鄕長說,已指定你們的長子本善。」

本善在旁聽着要派他去當兵,一時臉如土色,趕快要求徐氏叫她向保長說項,另派他人頂替,雪芬亦驚惶莫措要求保長帮忙。保長叫本善去與有道商量,托有道去向鄕長設法避役或代庖,因爲有道也是鄕長的老友呢。

八,向鄕長運動避役

保長去後,本善向徐氏說:

「媽!父親死後,我是一家最大的男人,如果我一旦離家是極不方便的,不如我去向有道叔商量呌人頂替。」

「是啊!如果需要花錢的話。我們亦應花的。」雪芬向徐氏提出意見。

「還有什麽人可以頂替呢,一家之中除了你之外,只有你的弟弟本初⋯⋯」徐氏說。

「二叔向來是有愛國思想的,不如叫他去應徵,也可以應他的心願」雪芬順機這樣說。

「旣然這樣,我也極不願人家說做後母的多是壞心腸,如果給本善去入伍,知道的人說是鄕長指派的;不知道的人,以爲是我呀出來的。好,你就去和有道叔商量吧!」徐氏咬緊牙根,忍痛答應叫自已親生的骨肉本初去代替本善入伍。

本善聽了母親已答應要叫本初替他入伍,欣喜萬分,立卽走去找有道。

「有道叔!我現在有一件很重要的事非托你跑一跑不行。」

「什麽事呵,這樣緊張?」

「這次鄕公所奉了上峰的命令抽丁,剛纔保長到我家裏去通知要抽調我去入伍□你說這事重要不重要昵!」

「你答應了沒有?」

「聽說你和鄕長有交情,所以特地來托你去向鄕長商量,將我的名字抹去,換上我的弟弟本初的名。」

「這樣啊⋯⋯不過我知道鄕長是一個無孔不鑽的老傢伙,有這次的機會,他那裏會任牠錯過,我想只要花一筆錢當爲運動費,什麽事亦就容易做的呵!」

「那當然,多少錢的運動費,我媽已經答應照付了!」

「旣然你媽答應,我去替你跑一跑就是。」

鄕長姓蕭名槐雅,本是一個壞蛋,平時在鄕間爲非作惡,給他撈了多少錢,他便把這些不義之財去運動這一個鄕長來做,其目的亦就是想利用鄕長的地位藉以斂財剝削以飽自己的私囊。這次縣當局命令他抽丁,正是他發財的好機會,受着他指派入伍的人,如果肯花錢給他一筆賄賂費,他什麽都答應。因此有道來向他商量本善要呌他的弟弟頂替的事,幷說本善預備一大筆疑要送給他做運動費,他卽滿口答應說:「這事包在我的身,我替你辦妥就是。」

九,弟代兄入伍

有道自從那一次與鴻發口角後,則未再到余宅去,而本善却時常來找他,邀他到賭塲烟館去玩,因爲他旣狡猾又圓滑,善於拍馬,他知本善靠着父親遺產,好在外花錢,他利用本善的弱點,誘致本善當爲他的知心人一般樣。這次有道受了本善之托去向鄕長說項,果然得到成功,所以他馬上到余宅來我本善:

「抽丁的事我已替你辦妥了,你的錢預備好了沒有?」

「待我叫媽出來,你同她直接說吧!」本善說着卽入內去請他的媽出來。

「大嫂!好久沒見,你好啊!」有道先向徐氏問安。

「坐下吧!這次本善的事,眞是太麻煩你了!」

「大家都是親戚,有什麽麻煩。」

「聽說你已經替本善向鄕長接洽妥當了是不是?」

「是呵,據鄕長說本人不去亦須另派家中髓便一個人去頂替。」

「我家除了本善一人,只有他的弟弟本初,我已老早决定要叫本初去。」

「那好極了,不過你所知道,處此亂世之秋,鄕間爲官的誰不貪汚,况且本鄕的鄕長是用金錢買來的,他這次有了這個機會,當然是想要撈囘一筆款⋯⋯。」

「這我亦明白,不知需要多少錢當爲運動費昵?」

「那倒沒有說過,我們酌量送給他就是。」

「旣然事情辦妥,待我去叫本初出來大家商量。」

徐氏雖主張叫本初頂替本善入伍,其實她的心中有如刀割,她囘轉身暗暗流淚跑到裏面去。不久,本初跟徐氏出來,他的愛妻蘭芳亦隨着在後。

「本初現在你媽想呌你去應徵入伍⋯⋯」

「怎末?我曾聽見保長說是指派大伯的。」蘭芳急着說。

「事實是這樣,不過你父去世未久,家中亦無其他男人,本善是余家的長子,不便一時給他離開 ,我己懇托有道叔去向鄕長求情,據鄕長說如本人避役,可由其弟頂替入伍,所以我想呌你去的。」

「這那裏可以,旣然抽丁抽到大伯,應當大伯自己去,爲何又要叫本初去昵!」蘭芳不服地說。

「二嬸!這事有奶奶做主 ,你何必多嘴呢!」雪芬在旁自鳴得意地說。

「本初!我知道你一向是一個有思想的人,對入伍服務的事是絕不避艱難的,這次正是你爲鄕効勞的機會,旣然你媽主張呌你去,男兒大丈夫何怕死之有,你就應承吧!」有道亦這樣勉勵着本初。

「好!男兒大丈夫何怕死之有,現在正是我們靑年人爲社會爲國家服務之時,我答應你們。」

「怎麽!你答應他們?」蘭芳忍不住地淚珠隨着這句話流下來了。

「是!蘭芳。你好好的服侍阿媽,一個人生死有數,我去入伍,未必是悲,算不定我將來會建功榮歸的,那時豈不是顯宗耀祖,重享家庭的幸福麽?你放心吧!」

本初立意替本善入伍後,本善夫婦喜形於色,可憐蘭芳與本初一對恩愛夫妻,卽吿生離,其心之苦實 難以筆墨形容之也。

十,誰叫你不是奶奶襯生的

過了幾天,有道替本善辦妥手續後,本初卽吿辭母親及愛妻離家。臨別時,徐氏特爲本初縫紉幾襲的寒衣拿出來交給本初。她雖然甚難過;但亦不免偷偷拭着眼淚向本初最勉幾句說:

「好孩子,一路上要小心,秋天到了,這幾件寒衣你拿去衞寒吧!家信務須時常寄來,以免二家嫂爲你担心。」

「媽!你們免掛心,我去了。」木初說了看看蘭芳,不禁服眶泛紅起來說:「蘭芳,我會時常寫信給你的 ,你好好的服侍奶奶爲要。」

本初別了一家之人後,便到鄕公所去集中報到,編入隊伍,登上征途去了!

本初去後,本善夫妻感覺得有兩重的歡喜,一爲自己免去當炮灰,度過一個大禍;二爲拔去眼中釘,無人與他爭家產,他們夫妻爲此在房談歡說笑,那知另有人在別一個房中啜泣呢!

木善以「金蟬脫殼」之計,逃脫了這次大難之後,遂肆無憚忌,終日與歹人爲伍,沉迷酒色,兼以這次夤緣結識鄕長,更加不吝揮霍,時常出入於鄕長勢力下的賭館,豪賭爛飮了。

有一天,本善復要向徐氏支錢,他以强硬態度說:

「媽!趕快拿一千塊錢給我,我等着要用。」

「那裏有這麽多的錢給你,自從你的父親死後,入息全無,我豈不是變賣園地米穀來過活麽,如果你這樣在外的胡鬧,不想找個正當的職業,我想不久亦是會坐食山崩呢。」

「父親遺落這末多的財產,就是給我們一輩子用亦用不完的,如果你不肯支給我,不如把家產來分拆,那就免再向你支錢了。」

「不行,胡說,你開口也說要分產,閉口也說要分產,你父親臨死的話!你記住沒有,他豈不是說須待十年後才可分產麽?」

當本善吵着要錢用的時候,雪芬聞聲進來,她以諷刺的口吻向本善說:「誰叫你不是奶奶親生的兒子,天下最毒後母心,你沒有聽過嗎?你還不識趣硬要向奶奶支錢。」

「家嫂!你別這樣講,本善雖非我所生;但我何嘗有虐待他呢,本初的去入伍,豈不是可以証明嗎?」徐氏溫諄地向雪芬解釋。

「旣然你沒有偏心,爲何本善要錢用,你不給他昵?」

「我是爲着要本善好,所以勸他不要在外胡混花錢,應當謀一個相當的事業做。」

「你不要猫哭老鼠假慈悲,本善!跟我進來,我給你錢用。」

十一,陣亡的噩耗傳來

幾個月後,蘭芳與徐氏正在廳中談起本初的事,大家都懷疑着爲何本初最近完全沒有來信。事有凑巧,他們提起這事便眞的有事了。當他們閒談時,女婢阿香來報保長有事要見奶奶。徐氏卽吩咐阿香帶他入內。保長一見到徐氏,卽囁嚅地說:

「今天鄕公所接到前線發來的文件,其中有一諜報是報吿你的兒子本初已經陣亡,所以我奉了鄕長之命來向你們通知這個噩耗。」

「什麽?我的兒子陣亡了?」徐氏一聽此惡耗不禁哭了起來,蘭芳更加難受大哭不已,雪芬聞聲走來聽着這個消息,也不得不假裝同情的心,勸慰徐氏及蘭芳,其實她的心中是多麽稱意的呵!

不久,本善由賭塲輸光了錢囘家,雪芬把本初已戰死的消息說給他聽,他們遂計劃着如何廹徐氏將家中貴重物品及產業地契交出來。

十二,殺死鄕長的親戚

幾天後,本善復到鄕長所經營的賭塲去,因賭而與其中一個賭徒丁老九大起爭執,丁老九是蕭鄕長槐雅的親戚,靠着鄕長的勢力絕不示弱,兩人遂扭打起來。本善竟失手將丁老九殺死,一時塲內騷亂異常 ,大家以此命案發生非將兇手捉去見鄕長不行,於是本善遂被衆人擁到鄕公所去見鄕長。

鄕長素與本善的父親鴻發有宿怨,上次有道來向他替本善說項的事,他乃別有居心,所以答許給本善的弟弟去代替入伍,這次本善復誤殺了他的親戚,正是他公報私仇的機會,遂運用他的特權,打算將本善判處死刑,立卽命令衙役將本善關禁起來。

這椿駭人聽聞的消息,馬上就傳到雪芬的耳朶了, 她着急萬分,走去向徐氏說:

「奶奶, 不好了,本善在賭塲殺死了鄕長的親戚,現在被關禁起來,聽說有被判死刑的可能⋯⋯」

「本善殺死人,殺死鄕長的親戚,那怎了得!」

「是啊,我們非趕快設法救他不可。」

「家裏亦沒有一個男人,我們同鄕長亦沒有來往,怎樣救他呢!」

「有道叔和鄕長很有交情,我們去要求他再出來帮忙吧!」

「是,連我一時都忘記,這事非去找他不可,我同你一齊去求他。」

十三,雪恨的機會

有道受了徐氏的要求,大家看着鄕親的臉上,他也就答應,當徐氏與雪芬囘去後,立卽到鄕公所去。

「有道兄,你今天復到這裏來有什麼貴幹?」槐雅問。

「這次復要來打攪你了。」

「什麽事啊?」

「說起來亦是因爲本善的事。」

「噢!他,他上次避得脫兵役,可是這次殺死人則難逃法網。」

「鄕長,據本善的母親說多少錢花費是沒有問題,祗要本善無事釋放。」

「談何容易,殺死人應當賠命的呵!不過你來就有得商量。」

「多蒙鄕長賞臉,到底有什麽辦法呢?」

「我聽說本善的母親徐氏,是一個後母,我不怕對你說,約莫在二十年前,她和我正隔鄰而住,那時我曾向她追求,她當時不但不睬我,還駡我一頓說什麽我永久沒有出頭的日子,永遠是窮光蛋,那裏知道我今天有這樣的日子呢!好!現在是我的天下,這點恨我非銷不可。」

「那現在是你雪恨的機會了⋯⋯」有道奸滑陰險,他屢次的替本善做事,豈不是亦是想從中牟利嗎?他聽着槐雅說起這件事他在槐雅的耳邊吱哩咕嚕地說了一遍,然後兩人哈哈大笑起來。槐雅卽揸住有道的手說:「好!有道兄,你去照辦。」

有道離開鄕公所立卽到余宅來見徐氏,徐氏和雪芬正在等候有道的消息,她們看見有道到來,不約而同地問:

「有道叔,事情成功了沒有?」

「已經和鄕長講過了,不過他要大嫂親身去和他面談。」

「旣然鄕長要奶奶親身去見他,這有何難,你趕快去吧!」雪芬深恐徐氏不去才這樣說。

「也好,我現在跟你一齊去。」

徐氏希望事情馬上解决;所以她跟着有道到鄕公所去見鄕長。

十四,爲救兒性命而毀節

在鄕公所的會客室裏,有道和徐氏坐在一邊等待着。不久,鄕長笑嘻嘻地出來,他看着徐氏笑着說:

「你還認得我嗎?不認得了吧!我就是二十年前和你隔鄰同住的蕭槐雅⋯⋯」

「你就是蕭槐雅先生,噢!我都忘記了。」

「你當然忘記,不過我倒有一件事永久記在心頭不會忘掉,你記得在二十年前我曾向你追求,你當時不但不睬我,還說我什麽是一個沒有出息的東西,永久沒有出頭的日子嗎?可是你看!我現在居然做起一鄕之長,而且駡我的人現在也要來求我,你說奇不奇呢!」

「過去的事就算了,何必再提。」有道假好意地說。

「是,過去的事是我的錯,請你原諒,這次小兒本善誤殺貴戚的事,希望你鼎力襄助,因爲我家只有他一點命脈」徐氏苦苦地哀求。

「有辦法,有辦法過我有一個條件,如果你答應,我立刻可以將你的兒子釋放;不然,我恐怕他明天就要做斷頭鬼了。」槐雅自鳴得意地提出他的反要求。

「有什麼條件,你儘管向她提出。」有道詐爲不知地說。

「我要求你今晚在這裏過一夜,和我睡覺,以銷我二十年來的一點恨氣。」槐雅興奮地向徐氏坦白說。

「這怎末可以,什麼事我都可以答應,只有這事我不能應你的要求,我怎末對得住死去的人呢!」

「答應不答應是你的自由,不過你忍心眼看你的兒子上斷頭台麽?」

「大嫂!爲了救活你的兒子,答應鄕長吧,這事如果我們三個人不傳出誰知道呢!」有道勸着徐氏就範。

「爲救本善的性命,爲保存余家的命脈,我⋯⋯我答應你就是!」徐氏在無可奈何的時候,她噎噫地答應着鄕長的要求,而她的眼淚也隨而一滴一滴地流了出來。

翌晨,蘭芳在家看着徐氏一夜沒有囘來非常着急,正在與雪芬議論此事,忽然看見本善無事囘家,雪芬歡喜萬分,蘭芳卽問本善道:

「怎末奶奶沒有同你囘來呢?」

「什麽,阿媽昨夜沒有囘家嗎?」

「是呵,她昨午到鄕公長去替你向鄕長求情,不然你那裏會放出來呢!」蘭芳說。

「那裏的話,我見亦沒有見到媽的臉,我被釋放出來是政府判我無罪,怎末說是媽替我向鄕長求情的!」

「說不定她昨晚和鄕長做出什麼不名譽的事情,不然,怎末一晚不囘家呢?」雪芬說。

「等她囘來就明白,快點給我預備早餐,我的肚子餓得要命了。」本善向雪芬說後,大家卽散開。

於是廳內的空氣暫時和緩起來。

十五,被驅逐出家門

到了中午時候,徐氏纔憂頭苦面,好像有什麼委屈地囘到家中,她走到孝思堂跪在鴻發的靈前放聲大哭說:「老爺,我這次太對不住你了,我為了要救你的兒子,不得已毀節失操,你在天之靈也會原諒我嗎?」她的懺悔,她的自招,已經一句一句被本善與雪芬聽得清清楚楚了。

本善與雪芬早有奪產的陰謀,現在聽着徐氏這番話,認定機會不可錯過,兩人一同走出來,你一句我一句向徐氏駡得體無完膚,說她淫蕩,說她失節,是丢盡余家的體面,要把地趕出家門,蘭芳爲此極力替徐氏辯護,反觸本善夫妻之怒,一併驅逐之。

徐氏救兒反被驅逐,含寃莫訴;但懾於他們之威,亦不與計較,含淚收拾衣服,與蘭芳一同囘去住在她的母家 ,姑媳遂相依爲命。

徐氏與蘭芳去後,本善掌握着大權,佔了余家的全部財產,有道與槐雅遂時常出入其間,本善亦一時濶綽起來,時常應酬他們,酒肉朋友是倍加親熱的呵!

有一天,蕭鄕長爲避免公衆耳目起見,假座本善的家裏,設宴相邀一班狐羣狗黨飮酒取樂,席間槐雅起來向座衆說:「你們知道麽?我已得到一個密報,謂縣當局已偵知本鄕有設賭包烟的事,聽說要派人來査究,這事豈不是落在我們一班人的身上嗎?所以今晚特請列位到來,大家應當想個對付的方策才對。」

「請鄕長將公所內所貯藏的武器分發給我們,以備不時之需。」席中一個人說。

「怕他什麼,地方是我們的,同他火拚。」另有一個這樣說。

這一班人正在相叙對策之間,本初突然囘到家中,本善一見弟弟,有如見鬼一般的惶恐,他馬上離座走出廳外向本初問:「本初!你怎末會囘來呢,你不是聽說已經戰死了麽?」

「危險!危險!那一次戰役,我方陣亡者甚衆,在我們的隊伍裏,亦幾乎全隊犧牲,幸得當時我機警在槍林炮雨之下葡蔔逃脫,留了這一條性命,今日纔會再囘來和家裏的人相見。」本初一邊答着本善一邊四處一望看不見母親及蘭芳 ,他接下去問:「媽及蘭芳那裏去呵!」

「她們都在裏面!」本善支支吾吾騙着本初復說:「來!今天鄕長在我們這裏宴客,先來喝幾杯。」

「不要,我剛囘來,衣服亦未換。」

「怕什麽,大家都是熟人,把行李交給阿香吧⋯⋯阿香!阿香!」

「什麼事?大少爺!」

「把二少的行李拿上樓!」

本善恐逐母驅嬸事發,一時沒有預防,自己會吃虧的,所以在與本初談話間,計上心頭,就强挽本初就席,向在座的人略爲介紹後,卽以酒灌醉之。

十六,禍民者俱受囚禁

酒過數巡,本初精神漸見恍惚,雖未酪酊大醉,但語已無倫次,理智亦巳盡失,有道向本善使個眼色,本善卽向本初說:

「本初!我現在吿訴你一件事吧!」

「吿訴我一件事,好!什麽事?」

「母親和你的老婆蘭芳當你不在家時,兩人鬼鬼崇崇時常出去和不良少年來往,後來蘭芳聽着你已經陣亡,就改嫁他人去了!」

「的有這件事嗎?眞是家門的不幸!」

本初醉中聽着本善這一番誑言,信以爲眞,把蘭芳痛罵一塲。本善遂下樓再與槐雅,有道這一班人痛飮。

這些事情全被阿香聽到看到,她極替徐氏及蘭芳不平,倉倉惶惶由後門出去,走到蘭芳母家,向徐氏和蘭芳告知一切,徐氏婆媳喜不自勝,連忙跟阿香囘家來。

這時本初的酒意已除,人亦甦醒起來,他看着徐氏及蘭芳囘來把她們辱罵一頓,徐氏與蘭芳含寃莫辯淚如雨下,當廳中正在吵鬧之時,縣當局軍隊猝然開到,衝入余宅,鄕長槐雅與有道,本善曁及一班爪牙被逐一詢問後,盡被押去,因縣當局早已得到諜報的呵。

本善等以禍民不淺,俱受囚禁,徐氏與蘭芳之屈,盡由阿香述出,本初至此如夢初覺,亟向母親和蘭芳請罪求恕。事情已吿一段落,本善之妻雪芬亦天良未冺,一改其過去矜持任性的惡態,輕聲細步地含淚向徐氏求情說:

「奶奶!過去的事都是我不好,現在我覺悟了,你們能不能原諒我,讓我去做一個好人 ?」

「你旣然覺悟認錯,也就算了。」徐氏寬宏大量,不念舊惡,遂饒恕雪芬,幷呌她一齊到獄裏去見一見本善。

事後徐氏飽經變故,知往時只顧保存家產之念殊屬不當,乃撥欵興辦學校並勵子努力爲社會服務,自己則與媳輩耕田操作,過一樸素純良的新生活。 (全劇完)

揷曲之一

慈母手中線

遊子身上衣

臨行密密縫

意恐遲遲歸

揷曲之二

(及時行樂)

(譜寄可愛的早晨)

秦小梨唱 張生撰

春花開遍 蝶舞翩躚

春光艷色 入眼簾

無負美景 休懷念

行樂賞心 應歡宴

君不見 明月掛中天

此生有█幾見 月華圓

明年月光 此宵在何逢面

良夜美景 應歡宴

大好靑春 莫辜負華年

人生得意 須盡歡宴

莫使金樽空自對月華圓

人生行樂 應當及時盡歡

春花開遍 蝶舞翩躚

春光艷色 入眼簾

無負美景 休懷念

行樂賞心 應歡宴

「誰憐後母心」之我見

・蔣聲・

在家族的系統上, 「後母」這一個名稱,很容易引起人們一種歧視的觀點,尤其我們中國,因爲家庭組織和其他國家有許多不同之處,倫理上的觀點也就大有差別。一般人對於做後母的,不管她是好是壞,先就存了疑忌之念,甚至有許多武斷的人們,認爲人間後母,都是無良,這種不分皂白的偏見,不但會寃枉了好人而且使做後母的人們精神上受了打擊,因此就心灰意冷,無心向善了!

從前者幾句話:「十室之邑,必有忠信,百步之內,豈無芳草?」這就是敎人明辨是非的意思,難道芸芸衆生之中,做後母竟沒有一個好人嗎?

這部「誰憐後母心」片子 ,經澳門製片界權威李寶林沈思柯先生鄭重攝製而且由吳楚帆,張活游,白燕,張瑛,周坤玲,秦小梨六大明星聯合主演□可說是銀壇中稀有的貢獻 ,在這片子裏面,它對上面這個社會將倫理的大問題,會給觀衆一個很好的解答的。

製片者的話

。金聲同人。

攝製一部電影,在一般人看來,好像而易舉的事;可是,當你眞的參加這一工作的時候,你會覺得,這裡面的人事複雜,工作繁瑣,正所謂萬緒千頭,使一個初幹這行業的人茫然不知所措。

金聲影業公司,自今春組織成立, 到今天已是足足的耗費了半年的時間,而第一部出品「誰憐後母心」方始面世,尙幸本片開拍期內,獲得各同業先進時予匡助,暨全體工作人員合作之下,故進行相當順利,否則的話,像「誰憐後母心」這樣一部龍大複雜而又須抱着縝密製作的態度來處理的片子,怕要等到明年方能完成,在這裡謹向各位老友致謝!

金聲影業公司之創立,我們抱着了純正的營業宗旨,製片方針取精製主義,目前正積極的羅置優秀人才,蒐集精選的劇本,務期一片之成,雖未必哄動影壇,亦自感毋負於觀衆,用事實來打破輕視粵語電影的心理。同時爲着了同業互助的原則,更設立影片代埋發行,及影片購售的部門,由素有經驗的專員負責主持,歡迎同業合作,庶使華南電影,今後有更偉大光輝的出品,因此而獲得更龐大的電影觀衆來擁護,這就是我們的願望了!

影塲雜錦

△「誰憐後母心」在本年三月上旬便開始籌拍,迄至七月上旬始拍完成計共歷時四個多月。

△本片是在四月廿二日半夜三時開鏡的,第一個鏡頭是拍張瑛和秦小梨兩個人的戲,最後一個鏡頭是 在七月七日半夜三時拍的,這個鏡頭是周坤玲,李雁,李月淸的戲。

△開鏡頭之日,老板沈息柯設盛筵於大觀酒家歡宴全體演員職員,到席者有導演珠璣夫婦,演員吳楚帆,張瑛,李雁,李鵬飛,四達廠長許立齋及高級職員多人,原著人蔣聲等共二十餘人,而白燕,周坤玲,張活游,秦小梨,因拍片或做戲不暇參加,飮宴至十二時始盡歡而散,並隨卽返四達片塲開鏡,是晚工作人員特別起動,拍至次晨六時,大家仍說未夠癮。

△拍攝賭塲景時,爲了增加噱頭成份,特別請了一位胖明星和一位矮明星參加演出,當觀衆們看到那 一個矮小子的一個鏡頭時,那兩個尷尬相,大家都會啞然失笑的。不過可惜那胖子是上海人,那矮的却說

話不淸楚,兩人都說不淸對白,未免感到美中不足。

△拍賭塲中張瑛和馮應湘衝突打鬥的一個鏡頭時,那晚馮應湘的臂部因事打針發腫,疼痛非常;但他爲了表演逼眞,只得忍痛和張瑛鬥毆。當他中鎗倒地那一下痛得叫苦連天,連在片塲看見的人都替他難抵。拍完這鏡頭後,導演珠璣大讚好戲,但馮應湘却苦着臉說:「屁股難捱呢!」

△拍大廳佈景時吳楚帆,白燕,張瑛,張活游,周坤玲,秦小梨六位巨星聚會一堂做戲,雖然那晚傾盆大雨,但影迷慕名而至,將片塲圍得水洩不通,有些人竟冒雨圍看,衣履盡濕,亦所不顧,他們都說: 「難得有咁好機會睇吓六個大明星一齊做戲,淋濕身都係抵嘅。」

△大廳佈景的戲最多,也最重要;但天公却偏不做美,兩晚都斷續地下着傾盆,累得製片人李鵬飛叫大摩囉充拜神不已。但他的妹夫導演珠璣却安慰他不用焦急,果然兩晚間珠璣以閃電手法將大廳的戲全部都殺靑,毎晚都拍攝二千尺以上,大舅李鵬飛猛讚珠璣「駛得」。

△劉克宣性最詼諧,尤擅摹倣別人的行動,毎當大家工作至疲勞的時候,他隨便說幾句或做幾吓動作 ,便會引得哄堂大笑。拍大廳那一晚將近天亮的時候,大家都倒頭欲睡,白燕首先提議叫他倣效別人的行 動,好讓大家笑笑驅走睡魔,于是他便當中表演一囘 ,先後摹倣馬師曾,姚萍,鄒老二,許立齋等,各人 的動作,學得維肖維妙,引得工作人員哄然大笑一囘又繼續工作。

△拍李家景的那一晚,白燕和周坤玲二人不知談起些甚麽事兩人相對大笑不止,連在旁的李月淸也笑 得流出眼淚來,本來她們拍了一個鏡頭便可收工,但她幾個却忍不住笑,那一個鏡頭竟NG了,導演珠璣 也沒有辦法,只得讓她們繼續笑了許久才將那個鏡頭完成,然後收工,計她們幾乎笑了將近一個鐘頭的時 間。這一來却令到工作人員多領一份早茶錢才收工;所以大家都說她們笑出了一餐茶來,皆大歡喜。

誰憐後母心「點將錄」

吳楚帆

在本片中,飾演一個鄕紳,呌余鴻發,他憑着祖先遺蔭,安享田園,家庭中有妻有子,子且成人,已立家室,本,融融樂樂,天倫之樂盎然可慕的;可惜他靑年喪偶,在心靈上有了創痛,雖然繼妻賢德,稍可彌補遺憾,而子媳非人,卒至暗通族夥,陰謀奪產,把他老人一氣氣死了。他演戲不多,却能以少許的塲次表現出一個溫良的面貌,坎坷的命運。

白燕

在本片中飾演了余鴻發的繼室徐氏,這是一個賢淑端莊的好女子,她嫁到余家,接受了前妻的兒子,就等如親生的一般,傾全力來撫養他。可惜這兒子本善,娶了不好的妻子,閨閣之間,幃帳之內,聽了讒言,性情變了,和母親成了勁敵,含血噴人,誣衊後母不貞,把她驅逐出家。可憐這後母却正是爲營救這逆子而致受奸人所汚辱。白燕用「超公價」的表情來表演,有了驚人的成就。

周坤玲

飾演的角色李蘭芳,李蘭芳是余鴻發的次子——徐氏親生兒子本初的妻子。她溫淑知禮,和長媳雪芬的浮囂,有了雲泥之別,妯娌備受雪芬的凌辱,却總是寸寸忍讓,後來她的丈夫受陷出征,訛傳電訊,慘丁少孀之痛,迨至丈夫歸來,又遭奸人佈弄,含寃不白,周坤玲的演來,是很合故事中人的個性的。

張活游

飾余鴻發的次子,叫做本初,他的本性馴良樸實,是個好男子,可是不容於哥哥,更不容於大嫂,因爲他是後母所生,在哥嫂的眼中是被歧視的,哥嫂百計陷害他,可是害他不死,張活游演這柔弱個性,再合式也沒有了。

張瑛

飾本初的哥哥本善,是個反派人物。他本來還不是天生就壞的,可是要了一個不良的妻子,這妻子敎唆了他,威脅了他,直把他迫壞了。他和後母爭奪產業,還把後母和異母手足都設法驅逐離家,以進行其覇佔先人遺業之目的,他終日勾結匪類,花天酒地,完全成爲一個典型的鄕村魔鬼。

秦小梨

做了殷害芬,是本善的太太。這是一個刁潑異常,悍毒出衆的舊式女子,心胸窄,貪得無饜,辣手蛇心,甚麽都幹得出。她把丈夫挑唆,統制,把人變成了鬼,是相當吃重的表演,秦小梨除了肉感風騷為其當行好戲之外,這一類悍狠毒辣的個性,對於她也是相宜的。

誰憐後母心

電影小說

。湘子。

一個女人嫁人做繼室,這是超對合法的,為什麽一般家庭裏常常因為後母的存在,而發生許多不近人情的糾紛呢?這是一個社會問題,也是人間的悲劇,也可說女性的恥辱「誰憐後母心」就是針對這個問題來寫述一部粵語新片。

一,續娶鄕女爲繼室

離開城市不遠的地方,有一處叫做仁和鄕,這裏住着一家相當富有的人,主人余鴻發,藉祖遺蔭,過着小康的富裕生活,是一個忠實的鄕紳。

余鴻發繼承着父親的遺產,雖然在商塲不見得有什麽活躍,可是擁有不少的田園,如果後輩們守規蹈矩,倒亦可以過着優遊自在的生活,享盡人間的幸福。可是造物者偏是不讓人得着十全十美的,在他三十幾歲的年頭,他的太太卽吿「駕鶴西歸」,遺下給他的是一個不肖子。

鴻發中年喪偶,孩子失恃,他聽了戚友的勸慰,續娶一個鄕女姓徐的爲繼室,徐氏賢淑貞慧,頗守婦德,治理一家有條不紊,可算是鴻發的一個賢內助。翌年,徐氏亦產生一子,但是她仍視前妻之子如已出,沒有抱着兩樣的心。如遇兩小孩爭鬧時,有時且偏袒前妻之子而呵斥自己所生的,所以附近的人,都稱讚徐氏是一個賢婦人,是一個好後母。

二,只怕老婆哭

光陰荏苒,轉瞬間已經過了十幾年,鴻發前妻的兒子呌做本善,娶妻殷氏女雪芬,因自小養尊處優,過了門後,本性未改,不但御夫有術,而且不守婦德,忤逆家翁家姑,又遇着本善是一個低能兒,只怕老婆哭不管父母憂,因此雪芬在家更加放肆起來。徐氏所生的呌做本初,亦已成家,他的太太是一個小戶人家的女兒,姓李名蘭芳,溫淑知禮,善侍翁姑,與雪芬的浮囂較,眞有雲泥之別。

有一天的早上,雪芬在房,伸下懶腰走近梳粧台去整理雲鬢,本善手托雀籠,吹着口哨走進來說:

「雪芬!你看我這籠中的小雀子美麗不美麗?」

「太美麗了,你整天都是玩這種東西,討厭!」雪芬說。

「我不玩這種玩意兒,呌我做什麽事情呢,到外邊去得太久,你又要發脾氣,在家又無事可理。」本善駁着她。

「你沒有事不會躱在房裏和我談天說地麽?」雪芬撒嬌地說。

「得了得了,聽你的話,我的好太太!」

「這樣好嘴做什麽?」

「沒有什麽,不過,不過我想要同你支點錢用。」

「要多少錢呵?你說!」

「隨便,多少沒有關係。」

「好,等我拿給你,不過要聽我的話,不要把錢拿去花在吹,賭,就得了。」

「聽你的話,老婆大人,」

本善拿到了錢,馬上把雀籠提去掛在房外的窗口,預備出門。下了樓經過大廳,看着他的父母正坐在沙發椅上用茶,他也不理他們想溜過去,不料被鴻發瞥見卽叫:

「本善,這樣早到那裏去?」

「我想到朋友的家去玩一玩。」

「胡說,還不是想去那骯髒的地方去吹幾口,賭幾手麽?」

「不是,爸爸,我眞的要出去找位朋友玩一玩。」

「他要出去就給他出去吧,橫豎他在家亦沒有什麼做。」徐氏看見鴻發爲難着本善,立卽插嘴這樣說。

「也好,出去一下早點囘來。」

「是,爸爸!」

三,奶奶是你的後母

晚飯的時候,鴻發一家人都圍在一張大圓棹邊用飯,鴻發是一家之主,坐在正中的位。鴻發擧起筷子正要吃飯,忽看見本善不在,他就向雪芬問:

「怎末,本善到現在還未囘來?」

「我那裏知道。」雪芬以輕浮的態度答。

「大家嫂!你亦應當要勸勸他纔對,你看他天天在外跟那一班無賴漢混,不是呑雲吐霧,就是玩牌賭攤,這成什麽樣子?」鴻發憂着臉向雪芬說。

「噢!你自己不會管束自已的兒子,還怪到我身上來。」雪芬扳起臉孔答着鴻發。

「大家嫂!老爺叫你勸勸本善,亦莫非是想要你們好的,何必這樣動氣。」徐氏說。

「你們兒子不好,關我什麽事,我不管!」雪芬說。

「不管就不管!你這個女人,都是你不好!」

「唉!我不好,不好就不好,我不管!」

雪芬氣狠狠地把筷子放下,立刻站了起來,離開座位走上樓去。徐氏與蘭芳都爲之搖頭一嘆。

翌晨,雪芬披着薄薄的綢衫,足穿着一雙繡花的拖鞋,口裏含着一枝香煙在房中渡來踱去,一下坐下去,一下又站起來,好像心神不定似地向本善說:

「再這樣生活下去,我眞的忍不住了!」

「那麽你想怎樣呢!」

「啦!現在的奶奶是你的後母,並非是你的生母,有什麽事情發生,她當然是袒護自己的兒子本初,而且你的父親年紀已大算不定幾時會倒下去,那這盤財產,豈不是落在你弟的手麽?」

「是呵,那我們豈過是要捱苦麽?你有什麽辦法呢!」

「我的意見□是趁你父親還在的時候,要求他把財產分淸,你是長子,當然要大份。」

「好,我等下向父親交涉。」

「是呵,要聽我的話才對。」雪芬很得意地徐徐行近一張長形的沙發椅上坐下去,半躺在椅手,伸出她那雪白的玉腿放在沙發椅的邊緣,含情脈脈地向本善說:「來!給我槌幾下,兩腿眞是酸輭得要命。」

本善馴服如羔羊地惟有唯命是聽。

四,向族叔借錢

過了幾個字久,本善下樓來,正碰着本初,本初原本對着本善沒有什麽成見,但本善「做賊心虛」自以爲本初是跟他爭奪家產的對頭人,向他怒目一視卽刻跑開理也不理他,本初雖覺得奇怪,但亦由他過去。

本善到了樓下的大廳,看着鴻發與徐氏正在廳上閑談,他就行近前向鴻發說:

「爸!我有急用,你先支給我幾百塊。」

「什麼?又要支錢,到底你錢拿到那裏去?」

「我⋯⋯我去應酬朋友。」

「胡說,你不說你賭牌輸去是眞!」

徐氏一向很愛惜本善的,她說:「本善要多少錢用,你就給他吧!」

「不能,隔了幾天就要支錢,我那裏有這麽多錢。」鴻發答着徐氏。

「爸!我們家裏有這末多的財產,旣然你不肯給我,不如趁父親在時,大家平分吧!」

「怎末你這樣糊塗又想起這個念頭,你的父親還健在分什麽家產?」徐氏說。

「你這個敗家子,整天是想着家產,給我滾!」鴻發怒氣沖沖地駡着本善,本善見勢不佳,不敢再吵,一溜煙地溜出去。

本善向父親支錢不得,他想了一想,卽去找族叔余有道。有道是一個狡計多端,口蜜腹劍的勢利者,他笑嘻嘻地問:

「本善,有什麽事到我這裏來?」

「我想向你借多少錢。」

「又要去賭錢是不是,我和你一塊兒去。」

「那末錢呢!」

「錢的事有什麽要緊,你要多少我拿給你就是,不過你要寫一張收條,待我將來和你的父親算脹。」

「那當然的,我立刻簽一張給你。」

五,連本都輸光了

本善向有道借錢非祗這次,有道的肯屢次借給他,原來他是別有居心,他把錢拿給本善之後,卽和他到賭塲去。

在賭塲裏,本善起初倒也羸得幾手,面前的紙幣多過了自己所有的幾倍,有道在旁慫恿本善盡量下注,不料連敗幾關,連本都輸光了!本善於心不甘,拉有道到一邊去向他要求:

「有道叔,你有多帶一點錢來沒有?」

「有是有的,不過你照舊簽一張收條給我。」

「可以,可以,我簽給你。」

本善自己想手氣本來不壞,爲何連敗幾關,非把輸去的錢撈囘不可,所以他向有道討救兵,得了生力軍後,復走囘自已的位置豪賭起來,紙幣來來去去,結局是兩手空空垂頭喪氣地鑽出來。

幾天後,有道到余宅去找鴻發,鴻發招待他到客廳去坐,用過茶後,有道向鴻發說:

「今天到這裏來別沒有什麽事,是因爲本善曾向我借去幾千塊錢,這次因有急用,所以特地來向你商量把這筆錢還淸給我。」

鴻發愕然說:「什麽,本善向你借錢?」

「是啊,他向我借錢不只一次。」

「這我不管,我不能負責。」

「不過他有欠單在這裏,寫明向你索取。」

「你這個人也太糊塗,沒有我的同意,爲何一味把錢支給他昵!」

「我糊塗!你糊塗是眞,你有這末多的資產,何必這樣慳吝,兒子在外面是需要多少錢用的。」

「這你那能管得着我,好,你把這個不肖兒簽給你的收條交給我 ,我這次如數還你,以

後我絶對不負責。」

「還有後次麽?這次已夠了!」

鴻發怒不可遏地馬上叫徐氏入內去將欠單上的錢額如數拿出來交給有道說:

「啦!這次的錢還給你,以後我再不負責了!」

有道說:「早知你這樣對錢的看不開,我也不借給他。」說着把錢塞到袋中,憤然不辭而歸。

六,非十年後不許拆產

鴻發本有宿疾,時常咳嗽,爲了本善的不肯忤逆,益加給他的康健日就減退,身體的抵抗力日就衰弱,遂抱病在床不能起。這一天,徐氏和蘭芳侍候在病榻之側親奉湯藥,頻頻以好言安慰着說:

「兒子均已長大,你何必爲他們憂愁呢!」

「啊!你所不知,我一生勤儉承繼先父的事業,才有今天的日子,不料家門不幸,出了本善這一個不肖兒,我怕將來我的家會被他傾盡的呵!好得還有本初爲人誠實忠厚,可惜沒有毅力勇氣;但亦可以希望將來他會替我撑起這個余家的門楣。」鴻發精神是那末頹喪,聲調是那末柔弱地向徐氏哀吟。

同時在另一邊,本善在自己的房中和着他的嬌妻雪芬搭訕:

「老爺這幾天的病狀越看越不成樣,算不定這次會倒下去。」雪芬以試探的口氣向本善說。

「那怎末辦呢!」

「那豈不是更好麽?」

「我眞不解你的意思,父親一死豈不是糟嗎?」

「你眞是一個大冬瓜,你是長子,父親死後,一切財產豈不是歸你掌握嗎?不過,奶奶不是你的親生母,我恐怕她會難爲我們。」

「是啊!我們應設法對付她。」

「好!待我去要求老爺在他未死前將家產分淸。」

當鴻發向徐氏爲兒子而苦訴的時候,雪芬一入內也不先向老爺問候,一開口便說:

「老爺!你現在病得這麽沉重,我看再活沒有幾久,何不趁你未閉目以前,將家產交代淸楚?」

「你這個不孝不賢的婦人,難道你希望我早死嗎?」鴻發氣得臉容都變了起來,噎噫地向雪芬指斥。

「家嫂!老爺病得這末厲害。你何必這樣來激他呢,這事亦不是現在卽可解决的。」徐氏插嘴說。

當他們正在談論此事的時候,本善本初兩兄弟聽着裏面吵鬧的聲,以爲鴻發有什麽不測大家倉惶地跑進來。

「好!你們大家都在這裏,我現在要吩咐你們,我一生辛苦纔將先祖的遺業保持到現在,我死之後,這份家產,非等到十年以後,你們不能分拆⋯⋯」鴻發勉强支上半身,把頭與背靠在床頭的靠板上,想要繼績說下去,己是漸見不支了!

「這事包在我身上,我一定遵從你的遺言」徐氏嗚咽地安慰着鴻發,可是鴻發再也不理睬他們,頭向枕邊垂下去,眼睛也緊閉不開,就此與世長辭,一時齊發的哭聲頓把家中的空氣緊張起來。

七,要抽壯丁上前線

鴻發死了沒有幾天,大家正在孝思堂焚香跪拜,悲慘氣氛滿罩全堂,只有雪芬一個人絕無哀慟的氣色,她正在打着自己的如意算盤。她使了一個眼色催促着本善趕快進行他們的計劃,本善遂叫他的後母徐氏到外廳去,他向徐氏道:

「媽!父親旣然死去,我想這份家產應當提早分拆,也免母親的担心。」

「不能這樣做,你父親死了沒有幾天,孝服未卸,你就打轉這個念頭,豈不是會給人取笑嗎?」徐氏答。

「我知道,你豈不是想將家產全部交給本初的手麽,你豈不是以我非你所生,抱着偏袒的心麽?」本善懷着怨恨的心理譏諷着他的後母。

「別這樣說,你雖非我所生,但我當你是我親生的一樣,不過你的父親臨終時,曾再三吩咐待十年後方可拆產,所以我想依照他的遺囑,以慰你父在天之靈。」徐氏婉言向本善解釋一時不主張分產的理由。

雪芬在內廳看見本善還未囘來,又聽見徐氏的聲音,她預料徐氏是不會答應的,所以她走出外廳來帮着丈夫說話。當他們正在爭持之間,忽然女婢阿香來通知保長有事要和奶奶說話,徐氏遂吩咐阿香請保長入內。

「我們接到上峯的命令,要在本鄕抽一批壯丁送到前線去服務,現在你們一家須派一人應徵。」保長向徐氏說。

「要派誰呢,可不可以商量一下。」

「據鄕長說,已指定你們的長子本善。」

本善在旁聽着要派他去當兵,一時臉如土色,趕快要求徐氏叫她向保長說項,另派他人頂替,雪芬亦驚惶莫措要求保長帮忙。保長叫本善去與有道商量,托有道去向鄕長設法避役或代庖,因爲有道也是鄕長的老友呢。

八,向鄕長運動避役

保長去後,本善向徐氏說:

「媽!父親死後,我是一家最大的男人,如果我一旦離家是極不方便的,不如我去向有道叔商量呌人頂替。」

「是啊!如果需要花錢的話。我們亦應花的。」雪芬向徐氏提出意見。

「還有什麽人可以頂替呢,一家之中除了你之外,只有你的弟弟本初⋯⋯」徐氏說。

「二叔向來是有愛國思想的,不如叫他去應徵,也可以應他的心願」雪芬順機這樣說。

「旣然這樣,我也極不願人家說做後母的多是壞心腸,如果給本善去入伍,知道的人說是鄕長指派的;不知道的人,以爲是我呀出來的。好,你就去和有道叔商量吧!」徐氏咬緊牙根,忍痛答應叫自已親生的骨肉本初去代替本善入伍。

本善聽了母親已答應要叫本初替他入伍,欣喜萬分,立卽走去找有道。

「有道叔!我現在有一件很重要的事非托你跑一跑不行。」

「什麽事呵,這樣緊張?」

「這次鄕公所奉了上峰的命令抽丁,剛纔保長到我家裏去通知要抽調我去入伍□你說這事重要不重要昵!」

「你答應了沒有?」

「聽說你和鄕長有交情,所以特地來托你去向鄕長商量,將我的名字抹去,換上我的弟弟本初的名。」

「這樣啊⋯⋯不過我知道鄕長是一個無孔不鑽的老傢伙,有這次的機會,他那裏會任牠錯過,我想只要花一筆錢當爲運動費,什麽事亦就容易做的呵!」

「那當然,多少錢的運動費,我媽已經答應照付了!」

「旣然你媽答應,我去替你跑一跑就是。」

鄕長姓蕭名槐雅,本是一個壞蛋,平時在鄕間爲非作惡,給他撈了多少錢,他便把這些不義之財去運動這一個鄕長來做,其目的亦就是想利用鄕長的地位藉以斂財剝削以飽自己的私囊。這次縣當局命令他抽丁,正是他發財的好機會,受着他指派入伍的人,如果肯花錢給他一筆賄賂費,他什麽都答應。因此有道來向他商量本善要呌他的弟弟頂替的事,幷說本善預備一大筆疑要送給他做運動費,他卽滿口答應說:「這事包在我的身,我替你辦妥就是。」

九,弟代兄入伍

有道自從那一次與鴻發口角後,則未再到余宅去,而本善却時常來找他,邀他到賭塲烟館去玩,因爲他旣狡猾又圓滑,善於拍馬,他知本善靠着父親遺產,好在外花錢,他利用本善的弱點,誘致本善當爲他的知心人一般樣。這次有道受了本善之托去向鄕長說項,果然得到成功,所以他馬上到余宅來我本善:

「抽丁的事我已替你辦妥了,你的錢預備好了沒有?」

「待我叫媽出來,你同她直接說吧!」本善說着卽入內去請他的媽出來。

「大嫂!好久沒見,你好啊!」有道先向徐氏問安。

「坐下吧!這次本善的事,眞是太麻煩你了!」

「大家都是親戚,有什麽麻煩。」

「聽說你已經替本善向鄕長接洽妥當了是不是?」

「是呵,據鄕長說本人不去亦須另派家中髓便一個人去頂替。」

「我家除了本善一人,只有他的弟弟本初,我已老早决定要叫本初去。」

「那好極了,不過你所知道,處此亂世之秋,鄕間爲官的誰不貪汚,况且本鄕的鄕長是用金錢買來的,他這次有了這個機會,當然是想要撈囘一筆款⋯⋯。」

「這我亦明白,不知需要多少錢當爲運動費昵?」

「那倒沒有說過,我們酌量送給他就是。」

「旣然事情辦妥,待我去叫本初出來大家商量。」

徐氏雖主張叫本初頂替本善入伍,其實她的心中有如刀割,她囘轉身暗暗流淚跑到裏面去。不久,本初跟徐氏出來,他的愛妻蘭芳亦隨着在後。

「本初現在你媽想呌你去應徵入伍⋯⋯」

「怎末?我曾聽見保長說是指派大伯的。」蘭芳急着說。

「事實是這樣,不過你父去世未久,家中亦無其他男人,本善是余家的長子,不便一時給他離開 ,我己懇托有道叔去向鄕長求情,據鄕長說如本人避役,可由其弟頂替入伍,所以我想呌你去的。」

「這那裏可以,旣然抽丁抽到大伯,應當大伯自己去,爲何又要叫本初去昵!」蘭芳不服地說。

「二嬸!這事有奶奶做主 ,你何必多嘴呢!」雪芬在旁自鳴得意地說。

「本初!我知道你一向是一個有思想的人,對入伍服務的事是絕不避艱難的,這次正是你爲鄕効勞的機會,旣然你媽主張呌你去,男兒大丈夫何怕死之有,你就應承吧!」有道亦這樣勉勵着本初。

「好!男兒大丈夫何怕死之有,現在正是我們靑年人爲社會爲國家服務之時,我答應你們。」

「怎麽!你答應他們?」蘭芳忍不住地淚珠隨着這句話流下來了。

「是!蘭芳。你好好的服侍阿媽,一個人生死有數,我去入伍,未必是悲,算不定我將來會建功榮歸的,那時豈不是顯宗耀祖,重享家庭的幸福麽?你放心吧!」

本初立意替本善入伍後,本善夫婦喜形於色,可憐蘭芳與本初一對恩愛夫妻,卽吿生離,其心之苦實 難以筆墨形容之也。

十,誰叫你不是奶奶襯生的

過了幾天,有道替本善辦妥手續後,本初卽吿辭母親及愛妻離家。臨別時,徐氏特爲本初縫紉幾襲的寒衣拿出來交給本初。她雖然甚難過;但亦不免偷偷拭着眼淚向本初最勉幾句說:

「好孩子,一路上要小心,秋天到了,這幾件寒衣你拿去衞寒吧!家信務須時常寄來,以免二家嫂爲你担心。」

「媽!你們免掛心,我去了。」木初說了看看蘭芳,不禁服眶泛紅起來說:「蘭芳,我會時常寫信給你的 ,你好好的服侍奶奶爲要。」

本初別了一家之人後,便到鄕公所去集中報到,編入隊伍,登上征途去了!

本初去後,本善夫妻感覺得有兩重的歡喜,一爲自己免去當炮灰,度過一個大禍;二爲拔去眼中釘,無人與他爭家產,他們夫妻爲此在房談歡說笑,那知另有人在別一個房中啜泣呢!

木善以「金蟬脫殼」之計,逃脫了這次大難之後,遂肆無憚忌,終日與歹人爲伍,沉迷酒色,兼以這次夤緣結識鄕長,更加不吝揮霍,時常出入於鄕長勢力下的賭館,豪賭爛飮了。

有一天,本善復要向徐氏支錢,他以强硬態度說:

「媽!趕快拿一千塊錢給我,我等着要用。」

「那裏有這麽多的錢給你,自從你的父親死後,入息全無,我豈不是變賣園地米穀來過活麽,如果你這樣在外的胡鬧,不想找個正當的職業,我想不久亦是會坐食山崩呢。」

「父親遺落這末多的財產,就是給我們一輩子用亦用不完的,如果你不肯支給我,不如把家產來分拆,那就免再向你支錢了。」

「不行,胡說,你開口也說要分產,閉口也說要分產,你父親臨死的話!你記住沒有,他豈不是說須待十年後才可分產麽?」

當本善吵着要錢用的時候,雪芬聞聲進來,她以諷刺的口吻向本善說:「誰叫你不是奶奶親生的兒子,天下最毒後母心,你沒有聽過嗎?你還不識趣硬要向奶奶支錢。」

「家嫂!你別這樣講,本善雖非我所生;但我何嘗有虐待他呢,本初的去入伍,豈不是可以証明嗎?」徐氏溫諄地向雪芬解釋。

「旣然你沒有偏心,爲何本善要錢用,你不給他昵?」

「我是爲着要本善好,所以勸他不要在外胡混花錢,應當謀一個相當的事業做。」

「你不要猫哭老鼠假慈悲,本善!跟我進來,我給你錢用。」

十一,陣亡的噩耗傳來

幾個月後,蘭芳與徐氏正在廳中談起本初的事,大家都懷疑着爲何本初最近完全沒有來信。事有凑巧,他們提起這事便眞的有事了。當他們閒談時,女婢阿香來報保長有事要見奶奶。徐氏卽吩咐阿香帶他入內。保長一見到徐氏,卽囁嚅地說:

「今天鄕公所接到前線發來的文件,其中有一諜報是報吿你的兒子本初已經陣亡,所以我奉了鄕長之命來向你們通知這個噩耗。」

「什麽?我的兒子陣亡了?」徐氏一聽此惡耗不禁哭了起來,蘭芳更加難受大哭不已,雪芬聞聲走來聽着這個消息,也不得不假裝同情的心,勸慰徐氏及蘭芳,其實她的心中是多麽稱意的呵!

不久,本善由賭塲輸光了錢囘家,雪芬把本初已戰死的消息說給他聽,他們遂計劃着如何廹徐氏將家中貴重物品及產業地契交出來。

十二,殺死鄕長的親戚

幾天後,本善復到鄕長所經營的賭塲去,因賭而與其中一個賭徒丁老九大起爭執,丁老九是蕭鄕長槐雅的親戚,靠着鄕長的勢力絕不示弱,兩人遂扭打起來。本善竟失手將丁老九殺死,一時塲內騷亂異常 ,大家以此命案發生非將兇手捉去見鄕長不行,於是本善遂被衆人擁到鄕公所去見鄕長。

鄕長素與本善的父親鴻發有宿怨,上次有道來向他替本善說項的事,他乃別有居心,所以答許給本善的弟弟去代替入伍,這次本善復誤殺了他的親戚,正是他公報私仇的機會,遂運用他的特權,打算將本善判處死刑,立卽命令衙役將本善關禁起來。

這椿駭人聽聞的消息,馬上就傳到雪芬的耳朶了, 她着急萬分,走去向徐氏說:

「奶奶, 不好了,本善在賭塲殺死了鄕長的親戚,現在被關禁起來,聽說有被判死刑的可能⋯⋯」

「本善殺死人,殺死鄕長的親戚,那怎了得!」

「是啊,我們非趕快設法救他不可。」

「家裏亦沒有一個男人,我們同鄕長亦沒有來往,怎樣救他呢!」

「有道叔和鄕長很有交情,我們去要求他再出來帮忙吧!」

「是,連我一時都忘記,這事非去找他不可,我同你一齊去求他。」

十三,雪恨的機會

有道受了徐氏的要求,大家看着鄕親的臉上,他也就答應,當徐氏與雪芬囘去後,立卽到鄕公所去。

「有道兄,你今天復到這裏來有什麼貴幹?」槐雅問。

「這次復要來打攪你了。」

「什麽事啊?」

「說起來亦是因爲本善的事。」

「噢!他,他上次避得脫兵役,可是這次殺死人則難逃法網。」

「鄕長,據本善的母親說多少錢花費是沒有問題,祗要本善無事釋放。」

「談何容易,殺死人應當賠命的呵!不過你來就有得商量。」

「多蒙鄕長賞臉,到底有什麽辦法呢?」

「我聽說本善的母親徐氏,是一個後母,我不怕對你說,約莫在二十年前,她和我正隔鄰而住,那時我曾向她追求,她當時不但不睬我,還駡我一頓說什麽我永久沒有出頭的日子,永遠是窮光蛋,那裏知道我今天有這樣的日子呢!好!現在是我的天下,這點恨我非銷不可。」

「那現在是你雪恨的機會了⋯⋯」有道奸滑陰險,他屢次的替本善做事,豈不是亦是想從中牟利嗎?他聽着槐雅說起這件事他在槐雅的耳邊吱哩咕嚕地說了一遍,然後兩人哈哈大笑起來。槐雅卽揸住有道的手說:「好!有道兄,你去照辦。」

有道離開鄕公所立卽到余宅來見徐氏,徐氏和雪芬正在等候有道的消息,她們看見有道到來,不約而同地問:

「有道叔,事情成功了沒有?」

「已經和鄕長講過了,不過他要大嫂親身去和他面談。」

「旣然鄕長要奶奶親身去見他,這有何難,你趕快去吧!」雪芬深恐徐氏不去才這樣說。

「也好,我現在跟你一齊去。」

徐氏希望事情馬上解决;所以她跟着有道到鄕公所去見鄕長。

十四,爲救兒性命而毀節

在鄕公所的會客室裏,有道和徐氏坐在一邊等待着。不久,鄕長笑嘻嘻地出來,他看着徐氏笑着說:

「你還認得我嗎?不認得了吧!我就是二十年前和你隔鄰同住的蕭槐雅⋯⋯」

「你就是蕭槐雅先生,噢!我都忘記了。」

「你當然忘記,不過我倒有一件事永久記在心頭不會忘掉,你記得在二十年前我曾向你追求,你當時不但不睬我,還說我什麽是一個沒有出息的東西,永久沒有出頭的日子嗎?可是你看!我現在居然做起一鄕之長,而且駡我的人現在也要來求我,你說奇不奇呢!」

「過去的事就算了,何必再提。」有道假好意地說。

「是,過去的事是我的錯,請你原諒,這次小兒本善誤殺貴戚的事,希望你鼎力襄助,因爲我家只有他一點命脈」徐氏苦苦地哀求。

「有辦法,有辦法過我有一個條件,如果你答應,我立刻可以將你的兒子釋放;不然,我恐怕他明天就要做斷頭鬼了。」槐雅自鳴得意地提出他的反要求。

「有什麼條件,你儘管向她提出。」有道詐爲不知地說。

「我要求你今晚在這裏過一夜,和我睡覺,以銷我二十年來的一點恨氣。」槐雅興奮地向徐氏坦白說。

「這怎末可以,什麼事我都可以答應,只有這事我不能應你的要求,我怎末對得住死去的人呢!」

「答應不答應是你的自由,不過你忍心眼看你的兒子上斷頭台麽?」

「大嫂!爲了救活你的兒子,答應鄕長吧,這事如果我們三個人不傳出誰知道呢!」有道勸着徐氏就範。

「爲救本善的性命,爲保存余家的命脈,我⋯⋯我答應你就是!」徐氏在無可奈何的時候,她噎噫地答應着鄕長的要求,而她的眼淚也隨而一滴一滴地流了出來。

翌晨,蘭芳在家看着徐氏一夜沒有囘來非常着急,正在與雪芬議論此事,忽然看見本善無事囘家,雪芬歡喜萬分,蘭芳卽問本善道:

「怎末奶奶沒有同你囘來呢?」

「什麽,阿媽昨夜沒有囘家嗎?」

「是呵,她昨午到鄕公長去替你向鄕長求情,不然你那裏會放出來呢!」蘭芳說。

「那裏的話,我見亦沒有見到媽的臉,我被釋放出來是政府判我無罪,怎末說是媽替我向鄕長求情的!」

「說不定她昨晚和鄕長做出什麼不名譽的事情,不然,怎末一晚不囘家呢?」雪芬說。

「等她囘來就明白,快點給我預備早餐,我的肚子餓得要命了。」本善向雪芬說後,大家卽散開。

於是廳內的空氣暫時和緩起來。

十五,被驅逐出家門

到了中午時候,徐氏纔憂頭苦面,好像有什麼委屈地囘到家中,她走到孝思堂跪在鴻發的靈前放聲大哭說:「老爺,我這次太對不住你了,我為了要救你的兒子,不得已毀節失操,你在天之靈也會原諒我嗎?」她的懺悔,她的自招,已經一句一句被本善與雪芬聽得清清楚楚了。

本善與雪芬早有奪產的陰謀,現在聽着徐氏這番話,認定機會不可錯過,兩人一同走出來,你一句我一句向徐氏駡得體無完膚,說她淫蕩,說她失節,是丢盡余家的體面,要把地趕出家門,蘭芳爲此極力替徐氏辯護,反觸本善夫妻之怒,一併驅逐之。

徐氏救兒反被驅逐,含寃莫訴;但懾於他們之威,亦不與計較,含淚收拾衣服,與蘭芳一同囘去住在她的母家 ,姑媳遂相依爲命。

徐氏與蘭芳去後,本善掌握着大權,佔了余家的全部財產,有道與槐雅遂時常出入其間,本善亦一時濶綽起來,時常應酬他們,酒肉朋友是倍加親熱的呵!

有一天,蕭鄕長爲避免公衆耳目起見,假座本善的家裏,設宴相邀一班狐羣狗黨飮酒取樂,席間槐雅起來向座衆說:「你們知道麽?我已得到一個密報,謂縣當局已偵知本鄕有設賭包烟的事,聽說要派人來査究,這事豈不是落在我們一班人的身上嗎?所以今晚特請列位到來,大家應當想個對付的方策才對。」

「請鄕長將公所內所貯藏的武器分發給我們,以備不時之需。」席中一個人說。

「怕他什麼,地方是我們的,同他火拚。」另有一個這樣說。

這一班人正在相叙對策之間,本初突然囘到家中,本善一見弟弟,有如見鬼一般的惶恐,他馬上離座走出廳外向本初問:「本初!你怎末會囘來呢,你不是聽說已經戰死了麽?」

「危險!危險!那一次戰役,我方陣亡者甚衆,在我們的隊伍裏,亦幾乎全隊犧牲,幸得當時我機警在槍林炮雨之下葡蔔逃脫,留了這一條性命,今日纔會再囘來和家裏的人相見。」本初一邊答着本善一邊四處一望看不見母親及蘭芳 ,他接下去問:「媽及蘭芳那裏去呵!」

「她們都在裏面!」本善支支吾吾騙着本初復說:「來!今天鄕長在我們這裏宴客,先來喝幾杯。」

「不要,我剛囘來,衣服亦未換。」

「怕什麽,大家都是熟人,把行李交給阿香吧⋯⋯阿香!阿香!」

「什麼事?大少爺!」

「把二少的行李拿上樓!」

本善恐逐母驅嬸事發,一時沒有預防,自己會吃虧的,所以在與本初談話間,計上心頭,就强挽本初就席,向在座的人略爲介紹後,卽以酒灌醉之。

十六,禍民者俱受囚禁

酒過數巡,本初精神漸見恍惚,雖未酪酊大醉,但語已無倫次,理智亦巳盡失,有道向本善使個眼色,本善卽向本初說:

「本初!我現在吿訴你一件事吧!」

「吿訴我一件事,好!什麽事?」

「母親和你的老婆蘭芳當你不在家時,兩人鬼鬼崇崇時常出去和不良少年來往,後來蘭芳聽着你已經陣亡,就改嫁他人去了!」

「的有這件事嗎?眞是家門的不幸!」

本初醉中聽着本善這一番誑言,信以爲眞,把蘭芳痛罵一塲。本善遂下樓再與槐雅,有道這一班人痛飮。

這些事情全被阿香聽到看到,她極替徐氏及蘭芳不平,倉倉惶惶由後門出去,走到蘭芳母家,向徐氏和蘭芳告知一切,徐氏婆媳喜不自勝,連忙跟阿香囘家來。

這時本初的酒意已除,人亦甦醒起來,他看着徐氏及蘭芳囘來把她們辱罵一頓,徐氏與蘭芳含寃莫辯淚如雨下,當廳中正在吵鬧之時,縣當局軍隊猝然開到,衝入余宅,鄕長槐雅與有道,本善曁及一班爪牙被逐一詢問後,盡被押去,因縣當局早已得到諜報的呵。

本善等以禍民不淺,俱受囚禁,徐氏與蘭芳之屈,盡由阿香述出,本初至此如夢初覺,亟向母親和蘭芳請罪求恕。事情已吿一段落,本善之妻雪芬亦天良未冺,一改其過去矜持任性的惡態,輕聲細步地含淚向徐氏求情說:

「奶奶!過去的事都是我不好,現在我覺悟了,你們能不能原諒我,讓我去做一個好人 ?」

「你旣然覺悟認錯,也就算了。」徐氏寬宏大量,不念舊惡,遂饒恕雪芬,幷呌她一齊到獄裏去見一見本善。

事後徐氏飽經變故,知往時只顧保存家產之念殊屬不當,乃撥欵興辦學校並勵子努力爲社會服務,自己則與媳輩耕田操作,過一樸素純良的新生活。 (全劇完)

「誰憐後母心」之我見

・蔣聲・

在家族的系統上, 「後母」這一個名稱,很容易引起人們一種歧視的觀點,尤其我們中國,因爲家庭組織和其他國家有許多不同之處,倫理上的觀點也就大有差別。一般人對於做後母的,不管她是好是壞,先就存了疑忌之念,甚至有許多武斷的人們,認爲人間後母,都是無良,這種不分皂白的偏見,不但會寃枉了好人而且使做後母的人們精神上受了打擊,因此就心灰意冷,無心向善了!

從前者幾句話:「十室之邑,必有忠信,百步之內,豈無芳草?」這就是敎人明辨是非的意思,難道芸芸衆生之中,做後母竟沒有一個好人嗎?

這部「誰憐後母心」片子 ,經澳門製片界權威李寶林沈思柯先生鄭重攝製而且由吳楚帆,張活游,白燕,張瑛,周坤玲,秦小梨六大明星聯合主演□可說是銀壇中稀有的貢獻 ,在這片子裏面,它對上面這個社會將倫理的大問題,會給觀衆一個很好的解答的。

製片者的話

。金聲同人。

攝製一部電影,在一般人看來,好像而易舉的事;可是,當你眞的參加這一工作的時候,你會覺得,這裡面的人事複雜,工作繁瑣,正所謂萬緒千頭,使一個初幹這行業的人茫然不知所措。

金聲影業公司,自今春組織成立, 到今天已是足足的耗費了半年的時間,而第一部出品「誰憐後母心」方始面世,尙幸本片開拍期內,獲得各同業先進時予匡助,暨全體工作人員合作之下,故進行相當順利,否則的話,像「誰憐後母心」這樣一部龍大複雜而又須抱着縝密製作的態度來處理的片子,怕要等到明年方能完成,在這裡謹向各位老友致謝!

金聲影業公司之創立,我們抱着了純正的營業宗旨,製片方針取精製主義,目前正積極的羅置優秀人才,蒐集精選的劇本,務期一片之成,雖未必哄動影壇,亦自感毋負於觀衆,用事實來打破輕視粵語電影的心理。同時爲着了同業互助的原則,更設立影片代埋發行,及影片購售的部門,由素有經驗的專員負責主持,歡迎同業合作,庶使華南電影,今後有更偉大光輝的出品,因此而獲得更龐大的電影觀衆來擁護,這就是我們的願望了!

影塲雜錦

△「誰憐後母心」在本年三月上旬便開始籌拍,迄至七月上旬始拍完成計共歷時四個多月。

△本片是在四月廿二日半夜三時開鏡的,第一個鏡頭是拍張瑛和秦小梨兩個人的戲,最後一個鏡頭是 在七月七日半夜三時拍的,這個鏡頭是周坤玲,李雁,李月淸的戲。

△開鏡頭之日,老板沈息柯設盛筵於大觀酒家歡宴全體演員職員,到席者有導演珠璣夫婦,演員吳楚帆,張瑛,李雁,李鵬飛,四達廠長許立齋及高級職員多人,原著人蔣聲等共二十餘人,而白燕,周坤玲,張活游,秦小梨,因拍片或做戲不暇參加,飮宴至十二時始盡歡而散,並隨卽返四達片塲開鏡,是晚工作人員特別起動,拍至次晨六時,大家仍說未夠癮。

△拍攝賭塲景時,爲了增加噱頭成份,特別請了一位胖明星和一位矮明星參加演出,當觀衆們看到那 一個矮小子的一個鏡頭時,那兩個尷尬相,大家都會啞然失笑的。不過可惜那胖子是上海人,那矮的却說

話不淸楚,兩人都說不淸對白,未免感到美中不足。

△拍賭塲中張瑛和馮應湘衝突打鬥的一個鏡頭時,那晚馮應湘的臂部因事打針發腫,疼痛非常;但他爲了表演逼眞,只得忍痛和張瑛鬥毆。當他中鎗倒地那一下痛得叫苦連天,連在片塲看見的人都替他難抵。拍完這鏡頭後,導演珠璣大讚好戲,但馮應湘却苦着臉說:「屁股難捱呢!」

△拍大廳佈景時吳楚帆,白燕,張瑛,張活游,周坤玲,秦小梨六位巨星聚會一堂做戲,雖然那晚傾盆大雨,但影迷慕名而至,將片塲圍得水洩不通,有些人竟冒雨圍看,衣履盡濕,亦所不顧,他們都說: 「難得有咁好機會睇吓六個大明星一齊做戲,淋濕身都係抵嘅。」

△大廳佈景的戲最多,也最重要;但天公却偏不做美,兩晚都斷續地下着傾盆,累得製片人李鵬飛叫大摩囉充拜神不已。但他的妹夫導演珠璣却安慰他不用焦急,果然兩晚間珠璣以閃電手法將大廳的戲全部都殺靑,毎晚都拍攝二千尺以上,大舅李鵬飛猛讚珠璣「駛得」。

△劉克宣性最詼諧,尤擅摹倣別人的行動,毎當大家工作至疲勞的時候,他隨便說幾句或做幾吓動作 ,便會引得哄堂大笑。拍大廳那一晚將近天亮的時候,大家都倒頭欲睡,白燕首先提議叫他倣效別人的行 動,好讓大家笑笑驅走睡魔,于是他便當中表演一囘 ,先後摹倣馬師曾,姚萍,鄒老二,許立齋等,各人 的動作,學得維肖維妙,引得工作人員哄然大笑一囘又繼續工作。

△拍李家景的那一晚,白燕和周坤玲二人不知談起些甚麽事兩人相對大笑不止,連在旁的李月淸也笑 得流出眼淚來,本來她們拍了一個鏡頭便可收工,但她幾個却忍不住笑,那一個鏡頭竟NG了,導演珠璣 也沒有辦法,只得讓她們繼續笑了許久才將那個鏡頭完成,然後收工,計她們幾乎笑了將近一個鐘頭的時 間。這一來却令到工作人員多領一份早茶錢才收工;所以大家都說她們笑出了一餐茶來,皆大歡喜。