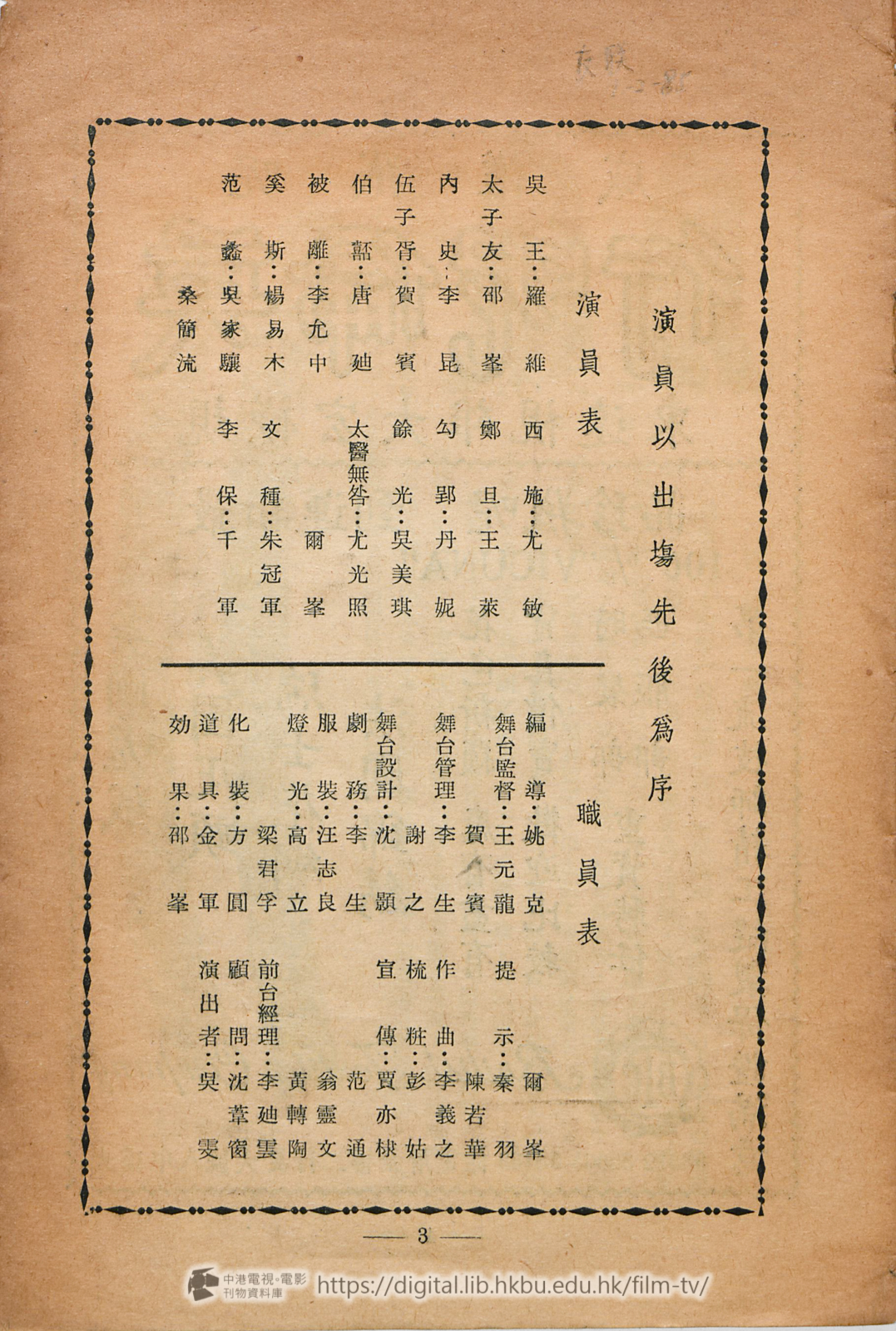

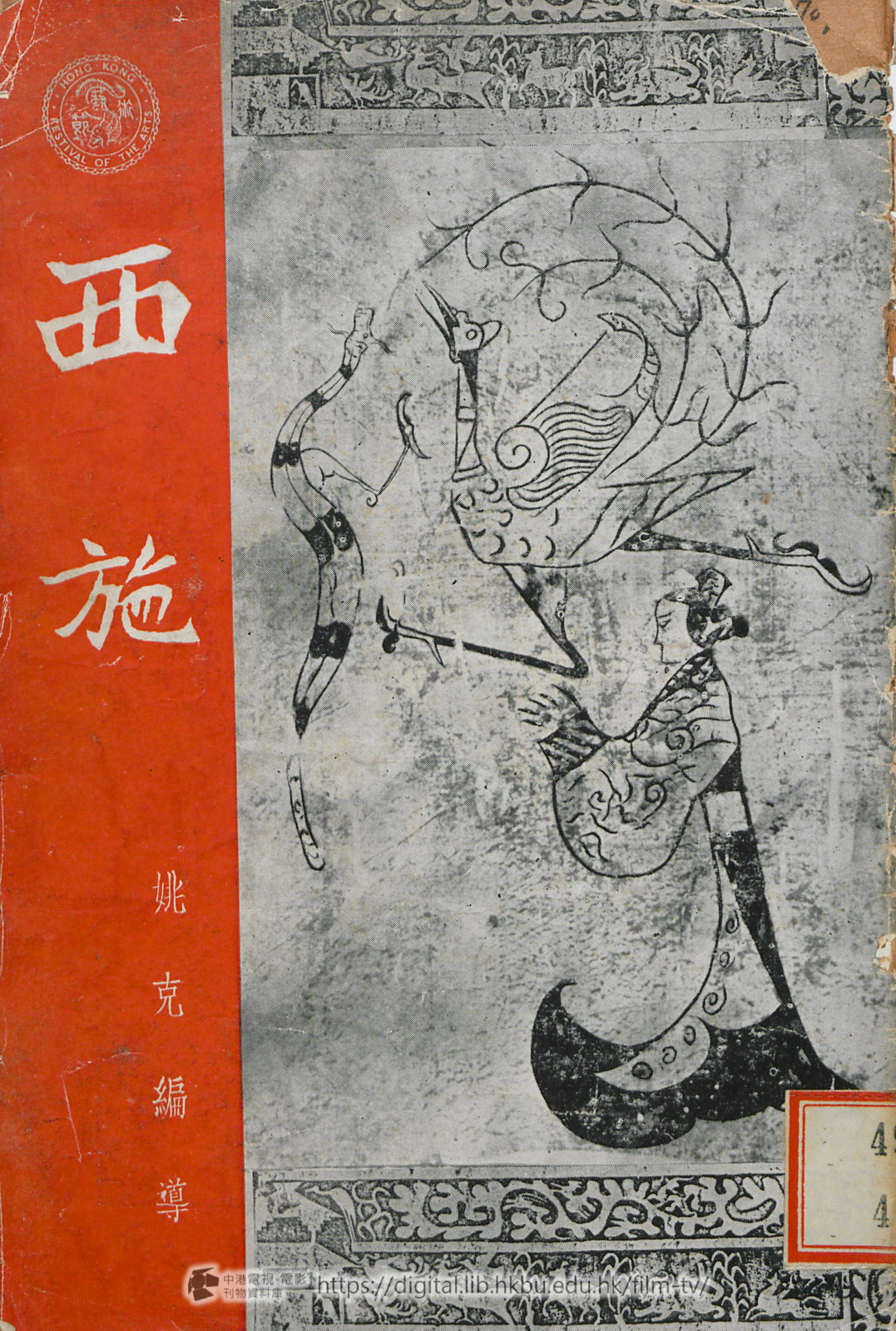

西施本事

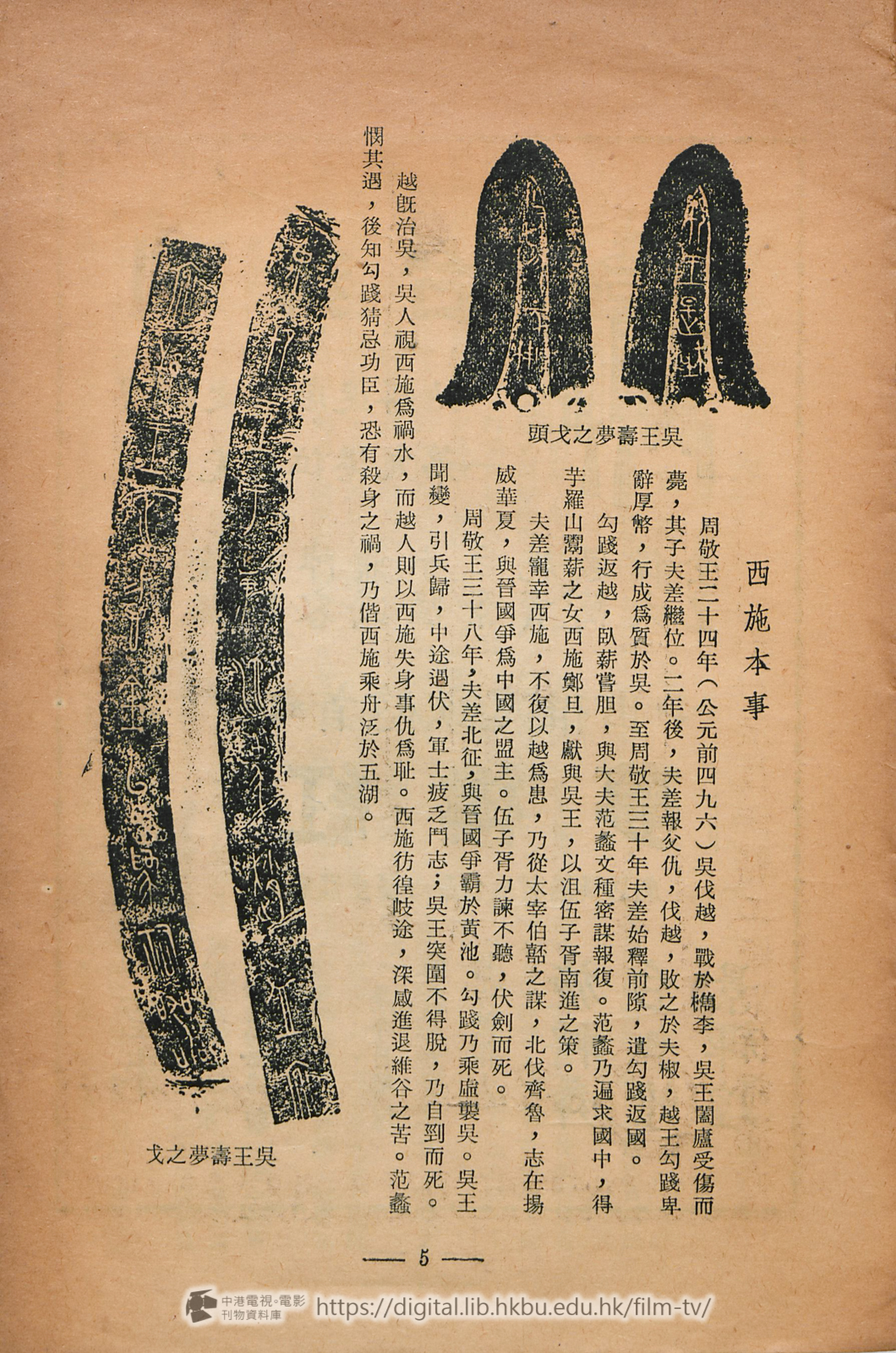

周敬王二十四年(公元前四九六)吳伐越,戰於檇李,吳王闔廬受傷而薨,其子夫差繼位。二年後,夫差報父仇,伐越,敗之於夫椒,越王勾踐卑辭厚幣,行成爲質於吳。至周敬王三十年夫差始釋前隙,遺勾踐返國。

勾踐返越,臥薪嘗胆,與大夫范蠡文種密謀報復。范蠡乃遍求國中,得芋羅山鬵薪之女西施鄭且,獻與吳王,以沮伍子 胥南進之策。

夫差寵幸西施,不復以越爲患,乃從太宰伯嚭之謀,北伐齊魯,志在揚威華夏,與晉國爭爲中國之盟主。伍子胥力 諫不聽,伏劍而死。

周敬王三十八年,夫差北征,與晉國爭霸於黄池。勾踐乃乘虛襲吳。吳王聞變,引兵歸,中途遇伏,軍士疲 乏鬥志;吳王突圍不得脫,乃自剄而死。

越旣治吳,吳人祖西施爲禍水,而越人則以西施失身事仇爲耻。西施彷徨被途,深感進 退維谷之苦。范蠡憫其遇,後知勾踐猜忌功臣,恐有殺身之禍,乃偕西施乘舟泛於五湖。

「西子案不潔」

以前人們誣蔑了她

現在姚克昭雪了她

趙叔雍

「西子蒙不潔」這句話,是當時就有的,我們由此可知她名聲之大,不但遍於吳越兩國,幷且傳播到黃河流域而成爲一句通俗習用的 詞令。

這句話原只是一句假設性的話,和「東施效颦」一樣,與她本人是沒有關係的,可是不知怎樣,後來的文史學家,每提起 她來,旣不能體會到她的內心,又沒有搞淸楚當時的史實,偏愛隨意加以誣蔑,以致千百年來,真使她蒙了不潔之名,不過人們震於她的美麗,竟影響著兩國的興亡,非但沒有「掩鼻而過之」,還在她本鄕諸暨蘿村——造廟塑像,留供後人追慕,只是那塑像太醜,結果還是辱沒了她。

幾千年來,文史學家對西施的作品眞不少,然而除去楊升庵一篇——見拙刻臨桂况周頤輯的証璧集(惜陰堂叢書本) ——此外幾盡是千篇一律的濫調,現在姑置不談,只在戯言戯,由戲說起。

用西施作爲題材的詞曲,要以宋代大曲爲最早,並且 原文——西施薄媚——也留傅下來,刊載宋人曾慥所編的樂府雅詞之中,不過宋代劇曲,還沒有進步到代言體而只是歌舞劇,所以我們不能拿來和後代的戲劇,相提並論。

到了金元時代,戲曲日形發達,有名和無名的作曲家,嘔盡了無數心血,寫作了無數劇本,凡 是古往今來的歷史材料說部材料,以至憑空杜撰的神怪故事,都巳用到,西施當然不能例外,因之那時就有先後三種不同的西施劇本出現,一是金院本范蠡,二是元關漢卿姑蘇臺范蠡進西施,三是元宮天挺會稽山越王嘗胆。三本中關的最好,但雜劇只有四折,所采用的只是片段故事,嚴格說起來,還不能算爲整部西施戲。

元代北曲,旣經隨著時代而消失,於是明人的南曲,就繼承了他的地位,後來 風靡全國,世代相沿,到今已有五百年的經過,儘是曲髙和寡但始終存在著,演出著、並且近年來漸有物極必返由衰復盛的趨勢。

說起南曲來,可與西施大有關係了,原來崑山人魏良輔是位有名曲律家,對於其時流行的腔調,因爲大部份自從南戲中變化而出,南戲 包括温州海鹽等各種不同的韻律,甚至於不講究節奏的隨心腔,也都在其內,所以認爲有整理改良的必要,中間經過幾十年的硏究,憑著他手指拍穿了檀木枱子的結果,竟然加以良,以成爲另一種新腔,因為他是崑山人,後來就名之爲崑腔,也卽是流傳到今日的南曲。

改良南曲,畢竟只是屬於音樂一部的工作而巳,雖然創作了腔調,還得要配合故事和唱詞賓白,方能成爲一本上演的戲劇,於是魏良 輔就約了梁壬魚來同編新戲,梁也是作曲能手,就提出了西施故事,編寫南曲式的傳奇,要知道這是崑腔創成後的第一部試驗品,所以他的重心,實在新腔而不在文字,更不在故事和編撰上而,梁壬魚找到西施爲題材,就此放手寫去,一句一字,只求能够配合新腔,其他也有難以兼顧之勢。

况且幾千年來,國人對於這故事,已經有一個不正確的觀念,横亘胸中,總認爲好色的君王必是昏君,遭逢離 亂的女子必是淫妾,主持一個政策的失敗者必是奸臣,能穀因緣時會建些功業的必是志士,梁壬魚本不是史學家,根本沒有史識,而編這戲的時候,原只爲試配新腔,也不再去細心體察,卽使行文時在靈感上有所發現,也不願別做翻案文章,免得受到一班傅統觀念的觀衆所反對,以致影響新腔的推行,所以一切就仍按老法編寫,寫成之後,名爲浣紗記,又名吳越春秋。

單憑這兩個戲名,也可以看得 出梁壬魚對西施非但沒有獨到的詆識,並且沒有經心刻意去編撰,只是從吳兵入越,寫到范蠡游湖爲止,先後依次一段一段的照編下去,所以分到二十齣之多,其中旣沒有提起觀衆精神的高潮,也沒有搔到癢處的表演,只是應有盡有的敷衍故事,按照戯劇術語講,是過塲多於正塲而正塲也不見得精譬。

梁壬魚的作品,原不至於如此平庸,可能因爲這是第一本新腔戲,用意在儘多使用腔調,所以不嫌 其長,而沒有注意到一長便且散漫,更則新腔初創,寫曲文的要逐字追隨,也不免感著手荆棘,過於謹愼,如此勢不能再顧到文字的剪裁和風韻,正和淸代韻學家戈順卿所作的三十卷翠薇花館詞,四聲一字不錯,讀來卻總木然無味一般,這在理解詞曲的人,是都能明白的。

再說牌劇原不比正史,自應加上些穿插,方合體裁,可是這些穿插,不論旁徵野史,成自想像得之,至少也必須合情合理,更好 則求其出神入化,使觀衆雖明知其未必如此,却不能不信其可以如此,旣須一語破的,又還可借以流露劇中人的個性和情緖,方始成爲名劇,乃浣紗記中,絕對沒有達到這標準,實在可惜。

浣紗記初寫范蠡一見西施,驚其美麗,自己便要娶她,娶她不成,適逢越國 兵敗,隨勾踐入吳,直待夫差放囘越國,再定獻西施之計,竟將范蠡寫得太不合情理,而吳王在出獵擺宴的時候,望見越王,因爲可憐他就放他囘國,這種穿插,也過於生硬,至於寫伯嚭和吳王的地方,正是受了傳統觀念的積毐,不足深責,所以從這戲演出以後,西施就更鐵案如山,寃沉海底,昭雪無門了。

然而明代南戲,却從此改爲崑曲,這本浣沙記雖然編得平凡,也因爲改用新腔的新戲,享了 大名,後來許多文藝批評家和詞曲家如湯若士李卓吾等,都加以批注,可也沒有什麼特別的意見。

淸代雖然也和金元一樣,同是 異族入主中原,可是滿州文化太低,根本沒有戲劇存在,所以進關之後,崑曲照樣流行,因此先後又有三個關於吳越故事的劇本出現。

第一是徐石麟的浮西施,根據「西施之沉也」一說,專寫范蠡沉西施於五湖一節,最可笑的是臨沉之時,范蠡還大罵她爲妖婦,留 著必還要貽害國家,却忘了這本是范本人的復國大計。

又一是陳楝的苧蘿夢,編造西施再生的故事,說又降凡於苧羅村,遇見書 生王軒是吳王後身,遂嫁他以了前緣,再以東施遇郭凝素之子爲結局,這種封建時代大團圆的想法,竟脫離了原來的故事,只可算狗尾續貂。

又一是無名氏的倒浣沙,又名後浣沙,寫范蠡沉西施以後,自往齊國,寄書勸文種早退,文不能聽,終久被殺,後來伍員兒 子伍封在齊國招了駙馬,和柳展雄及專諸兒子專毅,共滅勾踐,范則經商致富,修道入山,這又是推衍西施沼吳以後的歷史,而仍舊用沉施的一說。

嘉道以後,花都的京戲盛行起來,所有戰國時代的歷使劇,大都編入鼎盛春秋之內,其中伍子胥的故事很多,西施的 却不甚重要,所以一向亦很少演出,直到近三十年,梅蘭芳纔又編演西施,注重吳宮歌舞和游五湖兩塲,卽按正史所說,以范蠡游湖爲結束,使觀衆多少有些「曲終人不見,江上數峯靑」的感想,當然比沉施好得多,但是其他各塲,多半按照浣沙記重編,仍脫不了前人窠臼,後來髙慶奎也排過吳越春秋,則以伍子胥爲主角,不能說是西施戲。

直到這次姚莘農先生編撰的西施,却有幾點突過前人之處 ,値得大書特書了。

第一是發揚他深刻獨到的史識,打破以前一切不正確的傳統觀念,不但不以西施爲妖姬,還能寫出她的苦衷 來,同時又根據史料,改寫吳王和伯嚭的個性,從此掃淸謬論,也可以說昭雪了西施幾千年的沉寃,一筆勾銷了「西子蒙不潔」這句話,不要說舞台上耳目一新,就在歷史上也給予一種極有意義的修正。

第二是同時利用京劇和話劇的優點,向來這兩類戲劇的距離極 遠,格格不能相入,而各有其長處,尤其演古代劇不能不用古代服裝,旣然用了古裝,偏又走起二十一世紀的步伐念起二十一世紀的台詞,看起來終難入眼,要是全用京劇方法演出,只刪去了唱詞,也屬非驢非馬,現在姚先生憑他的學識經騐,想出各取所長的辦法,融通調節,使舞台上的氣氛,活活退後了兩千年,竟爲話劇創造了一種新方式,這是難能可貴的一件事。

第三是在編撰方面,拿出全副 精神來包舉一切而能抓住要點,緊凑複雜的場面中仍充分能够表達個性,全劇雖只四幕,整個吳越故事,已經綱舉目張,尤其烘托西施的地方,更是無微不至,至於運用戲劇性的穿插,借此提起全劇的精神,表達西施的心志,則更見得編者除學問修養以外,有些竟是神來之筆。

再就况周頤証璧集的自序看來,說前人每多傅聞之誤,以致厚誣死者,後賢細心推覈,爲之洗刷,不但矯正了錯誤,並且是 一種盛德之舉,可以看出學問以外的德性來,我想這本劇詞,正應收入証璧集總篇,姚先生學問淵雅,著作甚多,固不需借此以傳,而其宅心仁厚之處,却眞可由此表現,並且足以風世勵俗而有餘了。

西施故事的點滴 饒宗頤

姚莘農敎授創作的「西施」劇本,構思十載,最近將在利舞台與觀衆見面了。這是戲劇界一件可喜的事。他特別點定題目,要我談些關于西施掌故和她的時代背景,來凑湊熱鬧。

西施 的故事,據越絕書內經九術篇所記,乃大夫文種所獻伐吳九術中之第四,所謂:「遺之好美,以勞其志。」又據吳越春秋勾踐陰謀外傳,獻西施在勾踐十二年,當時選擇美女二人,「得苧蘿山鬻薪之女曰西施鄭旦,飾以羅穀,敎以容步,習于土城,臨于都巷,三年學服而獻于吳。」可見西施未進時,曾受過相當的訓練,越絕記地傳載:「美人宮,今北壇利里丘土城,勾踐所習敎美女西施鄭足(卽鄭旦)宮臺也。」這就是訓練的所在地。當日西施與鄭旦二人同獻于吳,可是鄭旦沒有西施的名氣來得大,後人却只說到西施,撇開鄭旦,像五代徐夤所作有名的「勾踐進西施賦」,把爲越亡吳的責任完全放在西施一人身上,鄭旦竟沒有份,似乎有點不公道。關于西施的名字,尙有許多不同的說法。王嘉拾遺記云:

越謀滅吳,蓄天下奇寶美人異味,進于吳。有美女二人,一名夷光,一名修明,以貢于吳。吳處 以椒華之房,貫細珠爲簾幌,朝下以蔽景,夕捲以待月。二人當軒並坐,鏡靚粧于珠幌之內,竊窺者莫不動心驚魄,謂之神人。吳王妖惑忘政,及越兵入國,乃抱二女以逃吳苑;越軍亂入,見二女在樹下,皆言神女,望而不敢侵。」

這裏把西施加以神話化,許多是 出于渲染,但不稱西施鄭旦而作「夷光」「修明」,則爲後世的傳聞異辭。

在戰國諸子筆下,屢見「毛嬙西施」二人的名稱,聯 在一起。「西施」亦作先施」:愼子言:「毛嬙先施,天下之姣也。」(太平御覽引)。管子(小稱篇)韓非子(顯學篇)幷有類似的話。魯仲連對孟嘗君說:「君後宮十妃,皆衣縞紡食粱肉,豈有毛嗇西施哉?」(戰國策齊策)一直到漢代的淮南王書,毎每提及這二個美人。莊子齊物論:「毛嬙麗姬,人之所美也。」麗姬,亦是西施的異名-因爲御覽(三八一)引此文及晋崔譔莊子注本幷不作麗姬而作西 施,可証。司馬彪注:「毛嬙,古美人。一云越王美姬也。」那麼毛嬙亦是越國的美婦人。越獻美女以亡吳,這故事的本身充滿着戲劇意味,在戰國時人都播爲美談,因此西施就成爲天下第一美人了。齊物論又說:「厲與西施。」厲是最醜惡的魔鬼,莊子拿它來和西施比對,可知「西施」巳成爲代表最美麗的一個名詞。

西施還有病心而颦的故事,亦見于莊子。天運篇說:「西施病心而臏其里;其里 之醜人見而美之,歸亦捧心而臏其里。」後人始言東施效顰。顰是臏的借用字。說文:「臏,恨張目也。」這一樁有趣的故事流行民間,西施的聲譽,便遠駕鄭旦之上。西施的出名,似乎和莊子一書極有關係。

姚君的劇本,我尙未拜讀,但從他口頭的叙述,知道他 的慘澹經營,許多劇情的凸出,神來之筆,出人意表,是經過千錘百鍊而後寫出的,觀衆自能欣賞讚嘆。他的成功,尤其是能把握劇中每一個人物的特性。像把吳王夫差,雕塑成一個好大喜功的典型人物。他認爲太宰嚭是促成夫差北進,爭霸中原的人,不純是佞臣。而伍子胥却是極力主張要先除去爲心腹之患的越國,所以和夫差的意見很相左。我們看史記載子胥言:「今越在腹心疾,而王不先而務齊,不亦謬乎。」這幾句話很可和姚君的看法互相印証。吳世家說:

十四年春,吳王北會諸侯于黃池,欲霸中國以全周室。六月戊子,越 王勾踐伐吳,丙戍虜吳太子友。丁亥入吳。吳人吿敗于王夫差,夫差惡其聞也,或泄其語,吳王怒斬七人于幕下。七月吳王與晋定公爭長。吳王曰:于周室我爲長,晋定公曰:于姬姓我爲伯。趙鞅怒,將伐吳。乃長晋定公。

吳與晋會盟事,銅器的禺邦王壺銘上說: 「禺邦王于黄池,爲趙孟疥邦王之惕(賜),臣爲祠器」。卽是時所鑄之物。夫差在國破太子被虜的時候,還自行掩飾,與晋爭長,充分表現出他那好大喜功而不顧實際的性格,足見姚君所觀察,很能體會入微,一點也沒有錯,這是他讀史深刻的地方。

我于戲劇, 完全是門外漢,對這傑構,但嘆觀止,安敢妄贊一辭。這裡畧把西施左史藉上記載,粗述一二,聊當談助,只是搬些舊話,來敷衍塞責。還望姚先生加以指敎。

西施的眞面目 宋淇

所謂歷史的真實性往往很成問題。正史照理應該翔實可靠,但總是代表官方的觀點,未必眞能接觸到事件的眞相。至於稗官野史是根據道聽塗說,有時以訛傳訛,難以令人信服。舉一個例,阮籍有一次登臨廣武,正是楚霸王項羽與漢高祖劉邦作戰之處,不禁臨風太息,說:世無英雄,遂使豎子成名!這是一千多年來大家所一致公認的史實。可是淸朝詩人潘來却寫了一首詩:

蓋世英雄項與劉 曹奸馬譎無堪羞

阮生一掬英雄涙 不爲前朝楚漢流

照他的說法,阮籍心中仍甚佩服項羽與劉邦,他所看不起的乃是曹操和司馬懿等一流人物和他們的子孫,可是又不敢公開譏笑,以免 引起殺身之禍,所以他實在是指桑罵愧。給潘來這樣一解釋,阮藉的佯狂以及他當時的心理和處境,我們才會恍然明白。潘來不僅是在做翻案文章,而是根據他詩人的直覺一下直入阮籍的內心——使我們不得不承認:這不但是唯一的解釋,而且事件本身的眞相非如此不可。

關於西施的傳說,散見於古人著作很多,但都是一麟一爪,等到出現於民間傅說之後,則又遠了一步。近人的解釋性的歷史小說 和歷史劇,更造成錯誤的印象。很難令人接受。這次姚克先生在寫「西施」之前,承他將他的出發點詳細講給我聽。他和近人的看法非但不同,有時還完全相反。他認爲吳王夫差並不是一個荒淫無恥的昏君,吳國的滅亡也决非简單的美人計或越王的臥薪嘗胆所造成,西施也决不是一個普通工讒善媚的美女。戲的重點並不在西施和越王,甚至范蠡的身上,因爲他們中間沒有衝突,根本不會有戲。戲的重點應放在西施,吳王夫差和伍子胥身上,然後才有個人與國家,愛情與責住,愛與恨的交織,矛盾和搏鬥。聽了這一番話之後,悶在我心中十幾年的疑團才一下打破。我相信讀者和觀衆在看到姚克先生的西施之後,一定會同我同意,認爲他並不是在做翻案文韋,而是根據藝術家和戲劇家的直覺一下深入到人物的內心,甚至事實的眞相。因爲社會習俗會變,人性是不會變的。如果一個劇作家能把提到人性的話,他的解釋一定比歷史的記載還要合理,還要真實。說一句不過份的話,姚克先生可以說是第一個恢復西施眞面目的人。這也就是我和很多人都在引頸以待的原因。

自西洋劇觀點而言 楊宗翰

姚克先生旣編西施一劇,公演有日矣,索文於翰。荒傖不文,曷足以應。謹述所聞,就正賢者。昔福斯特E.M. Forester論小說云,小說之成份有故事,布局,人物,而布局與人物尤重要於 故事,蓋藝術精華在布局與人物也。小說固以述事爲主題,而故事且居次要,則故事之於戲劇,其非主要成分固可知矣。阿里士多鶴Aristotle論劇且以布局爲戲劇之主體。誠以戲劇上演不過數小時。其結構固須入情入理亦且須緊湊周密有起伏頓挫有陰陽開闔有開端有發展 有結局。如是方能引人入勝而動人。故阿氏論希臘戲劇,推索弗可里斯Sophocles之依迭普斯王Oedipus Tyrannus爲最完美之劇本,固因 該劇之布局非惟精心結構無懈可擊,亦且奇妙出人意表。阿氏雖特指明布局之重要,然就阿氏論議之全體而言,阿氏固亦非徒側重布局而遺人物。倘戲劇徒有布局而無人物之創造描寫則非惟無從發揮深刻之意義,亦不足使觀衆傾倒神往。卽以依迭普斯王一劇而言,其布局固完美然其人物之創造描寫及命意之深刻亦均爲上上,故能使觀衆驚心動魄。戲劇布局與人物二者併重。故事題材乃作者藉之以發揮其藝術之精義者耳。莎士比亞爲古今戲劇作家第一人,其劇本故事取之各處信手拈來無施不可,其神妙咸在莎翁之布局而尤在其物人之描寫創造。是以每有舊題,一經莎翁經營運用,煥然改觀,化平凡爲神奇。一放閻王債之猶太人,一報父仇之王子,均平凡之故事,然一經莎翁之描寫創造,便成震人心絃之人物,如Shylock,如Hamlet。由是而知,所貴者在能創造人物。創造人物在能準情度理,連用作者之神思, 創造引人入勝動人心魄令人神往之人物。創造想像中之人物固如此,卽運用傅說中,或歷史上人物爲劇中人物時,亦復如此。試以莎翁安東尼與克利巴查Antony and Cleopatra爲例,劇中主角均爲歷史上人物,然莎翁在此劇中賦與女主角以獨特之人格遂使之成爲動人之千古人物。善運用歷史上人物者在其能取歷史上人物,摘取其內心神秘使之表現於言辭動作行爲,如此乃可謂之爲賦與一人物以新生命,新意義。如此乃非抄襲而爲有想像力之創造。所謂想像力者固非幻想荒誕無稽之事物之謂,乃運用思考,以求得武理之精蘊。能如此,方得謂之爲想像力之創造。

姚克先生在此劇。運用西施,失差,以發揮其想像力之創造,運用故事而不爲故事所限制拘束,創造人物, 推陳出新,出奇制勝,不悖於史,不悖於情理,故能賦與劇中人物以新意義。

工部謂「文章千古事,得失寸心知」姚克先生大作 之長,薪者自知之,觀衆心領神會亦自知之,翰不敢贅詞,懼蛇足之譏也。

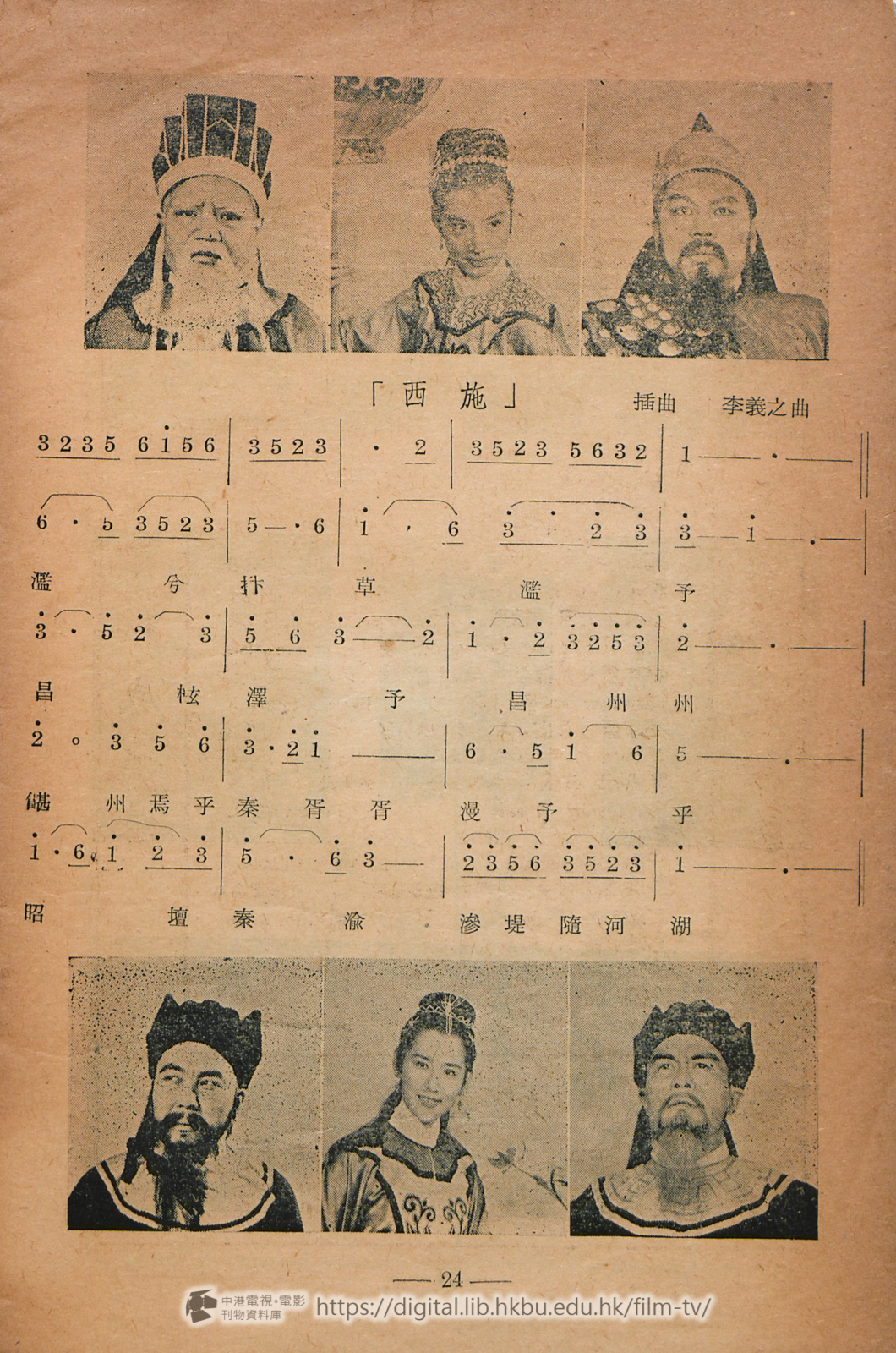

「西施」

插曲 李義之曲

濫兮抃草濫予

昌𣐙澤予昌州州

鍖州焉乎秦胥胥漫予乎

昭壇秦渝滲堤隨河湖

BEAUTY OF BEAUTIES (LADY WEST)

SYNOPSIS OF THE PLAY

In 496 B. C., King Holu of Wu was killed in a battle with Yueh and his son Fuchai succeeded to the throne. To avenge his father, Fuchai waged war against Yueh two years later and vanquished the enemy in the Battle of Fu-chiao.

King Kouchien of Yueh capitulated and proceeded to the Cou t of Wu as a pledge of his country's submission. He remained there till 490 B. C., when King Fuchai relented and permitted him to go back to Yueh as a satellite ruler.

After his return, Kouchien secretly planned with his loyal ministers Fan Lai and Wen Chung for retribution. To begin with, Kouchien sent Fan Li as his envoy to the Court of Wu with a tribute of two peerless beauties, Lady West and Lady Cheng Tan, who represented the flower of Yueh's m idenhoo

Like Mark Antony, King Fuchai was so infatuated with Lady West that he magnaninmgously spared Yueh and launched a northward expedition to wrest the interstate leadership from the powerful Kingdom of Chin.

While he was away to North China, King Kouchien of Yueh launched a surprise attack upon Wu and laid siege to its capital. Where upon Fuchai hastened back to save his country but he was ambushed by the Yueh forces and was killed in action. The news so demoraliseed the Wu defenders that they surrendered to the enemy without further struggle.

As the triumphant Yueh warriors marched into the capital of Wu, Land West found herself in a new dilemma: the people of Wu hated her for having spelt ruin to their country; the people of Yueh detested her because she had lost her hea t to their No. 1 enemy, Fuchai. She was alone, not wanted.

In the darkest moment of her sorrow, Fa Li came to her to apologise for having been the autaor of her plight, for he was the talent scout who discov¬ered Lady West for King Kouchien.

As Kouchien was a jealous ruler, Li was aware of the danger of “ eing a blood-th:rsty hunter's harrier when the last hare had been killed" He had, therefore, tendered his resignation to Kouchien and made the deter ination to a distant Land in permanent exile. And he invited Lady West to join him.

Thus ended the sad story of Lady West, the most celebrated beatty in the history of China.

西施本事

周敬王二十四年(公元前四九六)吳伐越,戰於檇李,吳王闔廬受傷而薨,其子夫差繼位。二年後,夫差報父仇,伐越,敗之於夫椒,越王勾踐卑辭厚幣,行成爲質於吳。至周敬王三十年夫差始釋前隙,遺勾踐返國。

勾踐返越,臥薪嘗胆,與大夫范蠡文種密謀報復。范蠡乃遍求國中,得芋羅山鬵薪之女西施鄭且,獻與吳王,以沮伍子 胥南進之策。

夫差寵幸西施,不復以越爲患,乃從太宰伯嚭之謀,北伐齊魯,志在揚威華夏,與晉國爭爲中國之盟主。伍子胥力 諫不聽,伏劍而死。

周敬王三十八年,夫差北征,與晉國爭霸於黄池。勾踐乃乘虛襲吳。吳王聞變,引兵歸,中途遇伏,軍士疲 乏鬥志;吳王突圍不得脫,乃自剄而死。

越旣治吳,吳人祖西施爲禍水,而越人則以西施失身事仇爲耻。西施彷徨被途,深感進 退維谷之苦。范蠡憫其遇,後知勾踐猜忌功臣,恐有殺身之禍,乃偕西施乘舟泛於五湖。

「西子案不潔」

以前人們誣蔑了她

現在姚克昭雪了她

趙叔雍

「西子蒙不潔」這句話,是當時就有的,我們由此可知她名聲之大,不但遍於吳越兩國,幷且傳播到黃河流域而成爲一句通俗習用的 詞令。

這句話原只是一句假設性的話,和「東施效颦」一樣,與她本人是沒有關係的,可是不知怎樣,後來的文史學家,每提起 她來,旣不能體會到她的內心,又沒有搞淸楚當時的史實,偏愛隨意加以誣蔑,以致千百年來,真使她蒙了不潔之名,不過人們震於她的美麗,竟影響著兩國的興亡,非但沒有「掩鼻而過之」,還在她本鄕諸暨蘿村——造廟塑像,留供後人追慕,只是那塑像太醜,結果還是辱沒了她。

幾千年來,文史學家對西施的作品眞不少,然而除去楊升庵一篇——見拙刻臨桂况周頤輯的証璧集(惜陰堂叢書本) ——此外幾盡是千篇一律的濫調,現在姑置不談,只在戯言戯,由戲說起。

用西施作爲題材的詞曲,要以宋代大曲爲最早,並且 原文——西施薄媚——也留傅下來,刊載宋人曾慥所編的樂府雅詞之中,不過宋代劇曲,還沒有進步到代言體而只是歌舞劇,所以我們不能拿來和後代的戲劇,相提並論。

到了金元時代,戲曲日形發達,有名和無名的作曲家,嘔盡了無數心血,寫作了無數劇本,凡 是古往今來的歷史材料說部材料,以至憑空杜撰的神怪故事,都巳用到,西施當然不能例外,因之那時就有先後三種不同的西施劇本出現,一是金院本范蠡,二是元關漢卿姑蘇臺范蠡進西施,三是元宮天挺會稽山越王嘗胆。三本中關的最好,但雜劇只有四折,所采用的只是片段故事,嚴格說起來,還不能算爲整部西施戲。

元代北曲,旣經隨著時代而消失,於是明人的南曲,就繼承了他的地位,後來 風靡全國,世代相沿,到今已有五百年的經過,儘是曲髙和寡但始終存在著,演出著、並且近年來漸有物極必返由衰復盛的趨勢。

說起南曲來,可與西施大有關係了,原來崑山人魏良輔是位有名曲律家,對於其時流行的腔調,因爲大部份自從南戲中變化而出,南戲 包括温州海鹽等各種不同的韻律,甚至於不講究節奏的隨心腔,也都在其內,所以認爲有整理改良的必要,中間經過幾十年的硏究,憑著他手指拍穿了檀木枱子的結果,竟然加以良,以成爲另一種新腔,因為他是崑山人,後來就名之爲崑腔,也卽是流傳到今日的南曲。

改良南曲,畢竟只是屬於音樂一部的工作而巳,雖然創作了腔調,還得要配合故事和唱詞賓白,方能成爲一本上演的戲劇,於是魏良 輔就約了梁壬魚來同編新戲,梁也是作曲能手,就提出了西施故事,編寫南曲式的傳奇,要知道這是崑腔創成後的第一部試驗品,所以他的重心,實在新腔而不在文字,更不在故事和編撰上而,梁壬魚找到西施爲題材,就此放手寫去,一句一字,只求能够配合新腔,其他也有難以兼顧之勢。

况且幾千年來,國人對於這故事,已經有一個不正確的觀念,横亘胸中,總認爲好色的君王必是昏君,遭逢離 亂的女子必是淫妾,主持一個政策的失敗者必是奸臣,能穀因緣時會建些功業的必是志士,梁壬魚本不是史學家,根本沒有史識,而編這戲的時候,原只爲試配新腔,也不再去細心體察,卽使行文時在靈感上有所發現,也不願別做翻案文章,免得受到一班傅統觀念的觀衆所反對,以致影響新腔的推行,所以一切就仍按老法編寫,寫成之後,名爲浣紗記,又名吳越春秋。

單憑這兩個戲名,也可以看得 出梁壬魚對西施非但沒有獨到的詆識,並且沒有經心刻意去編撰,只是從吳兵入越,寫到范蠡游湖爲止,先後依次一段一段的照編下去,所以分到二十齣之多,其中旣沒有提起觀衆精神的高潮,也沒有搔到癢處的表演,只是應有盡有的敷衍故事,按照戯劇術語講,是過塲多於正塲而正塲也不見得精譬。

梁壬魚的作品,原不至於如此平庸,可能因爲這是第一本新腔戲,用意在儘多使用腔調,所以不嫌 其長,而沒有注意到一長便且散漫,更則新腔初創,寫曲文的要逐字追隨,也不免感著手荆棘,過於謹愼,如此勢不能再顧到文字的剪裁和風韻,正和淸代韻學家戈順卿所作的三十卷翠薇花館詞,四聲一字不錯,讀來卻總木然無味一般,這在理解詞曲的人,是都能明白的。

再說牌劇原不比正史,自應加上些穿插,方合體裁,可是這些穿插,不論旁徵野史,成自想像得之,至少也必須合情合理,更好 則求其出神入化,使觀衆雖明知其未必如此,却不能不信其可以如此,旣須一語破的,又還可借以流露劇中人的個性和情緖,方始成爲名劇,乃浣紗記中,絕對沒有達到這標準,實在可惜。

浣紗記初寫范蠡一見西施,驚其美麗,自己便要娶她,娶她不成,適逢越國 兵敗,隨勾踐入吳,直待夫差放囘越國,再定獻西施之計,竟將范蠡寫得太不合情理,而吳王在出獵擺宴的時候,望見越王,因爲可憐他就放他囘國,這種穿插,也過於生硬,至於寫伯嚭和吳王的地方,正是受了傳統觀念的積毐,不足深責,所以從這戲演出以後,西施就更鐵案如山,寃沉海底,昭雪無門了。

然而明代南戲,却從此改爲崑曲,這本浣沙記雖然編得平凡,也因爲改用新腔的新戲,享了 大名,後來許多文藝批評家和詞曲家如湯若士李卓吾等,都加以批注,可也沒有什麼特別的意見。

淸代雖然也和金元一樣,同是 異族入主中原,可是滿州文化太低,根本沒有戲劇存在,所以進關之後,崑曲照樣流行,因此先後又有三個關於吳越故事的劇本出現。

第一是徐石麟的浮西施,根據「西施之沉也」一說,專寫范蠡沉西施於五湖一節,最可笑的是臨沉之時,范蠡還大罵她爲妖婦,留 著必還要貽害國家,却忘了這本是范本人的復國大計。

又一是陳楝的苧蘿夢,編造西施再生的故事,說又降凡於苧羅村,遇見書 生王軒是吳王後身,遂嫁他以了前緣,再以東施遇郭凝素之子爲結局,這種封建時代大團圆的想法,竟脫離了原來的故事,只可算狗尾續貂。

又一是無名氏的倒浣沙,又名後浣沙,寫范蠡沉西施以後,自往齊國,寄書勸文種早退,文不能聽,終久被殺,後來伍員兒 子伍封在齊國招了駙馬,和柳展雄及專諸兒子專毅,共滅勾踐,范則經商致富,修道入山,這又是推衍西施沼吳以後的歷史,而仍舊用沉施的一說。

嘉道以後,花都的京戲盛行起來,所有戰國時代的歷使劇,大都編入鼎盛春秋之內,其中伍子胥的故事很多,西施的 却不甚重要,所以一向亦很少演出,直到近三十年,梅蘭芳纔又編演西施,注重吳宮歌舞和游五湖兩塲,卽按正史所說,以范蠡游湖爲結束,使觀衆多少有些「曲終人不見,江上數峯靑」的感想,當然比沉施好得多,但是其他各塲,多半按照浣沙記重編,仍脫不了前人窠臼,後來髙慶奎也排過吳越春秋,則以伍子胥爲主角,不能說是西施戲。

直到這次姚莘農先生編撰的西施,却有幾點突過前人之處 ,値得大書特書了。

第一是發揚他深刻獨到的史識,打破以前一切不正確的傳統觀念,不但不以西施爲妖姬,還能寫出她的苦衷 來,同時又根據史料,改寫吳王和伯嚭的個性,從此掃淸謬論,也可以說昭雪了西施幾千年的沉寃,一筆勾銷了「西子蒙不潔」這句話,不要說舞台上耳目一新,就在歷史上也給予一種極有意義的修正。

第二是同時利用京劇和話劇的優點,向來這兩類戲劇的距離極 遠,格格不能相入,而各有其長處,尤其演古代劇不能不用古代服裝,旣然用了古裝,偏又走起二十一世紀的步伐念起二十一世紀的台詞,看起來終難入眼,要是全用京劇方法演出,只刪去了唱詞,也屬非驢非馬,現在姚先生憑他的學識經騐,想出各取所長的辦法,融通調節,使舞台上的氣氛,活活退後了兩千年,竟爲話劇創造了一種新方式,這是難能可貴的一件事。

第三是在編撰方面,拿出全副 精神來包舉一切而能抓住要點,緊凑複雜的場面中仍充分能够表達個性,全劇雖只四幕,整個吳越故事,已經綱舉目張,尤其烘托西施的地方,更是無微不至,至於運用戲劇性的穿插,借此提起全劇的精神,表達西施的心志,則更見得編者除學問修養以外,有些竟是神來之筆。

再就况周頤証璧集的自序看來,說前人每多傅聞之誤,以致厚誣死者,後賢細心推覈,爲之洗刷,不但矯正了錯誤,並且是 一種盛德之舉,可以看出學問以外的德性來,我想這本劇詞,正應收入証璧集總篇,姚先生學問淵雅,著作甚多,固不需借此以傳,而其宅心仁厚之處,却眞可由此表現,並且足以風世勵俗而有餘了。

西施故事的點滴 饒宗頤

姚莘農敎授創作的「西施」劇本,構思十載,最近將在利舞台與觀衆見面了。這是戲劇界一件可喜的事。他特別點定題目,要我談些關于西施掌故和她的時代背景,來凑湊熱鬧。

西施 的故事,據越絕書內經九術篇所記,乃大夫文種所獻伐吳九術中之第四,所謂:「遺之好美,以勞其志。」又據吳越春秋勾踐陰謀外傳,獻西施在勾踐十二年,當時選擇美女二人,「得苧蘿山鬻薪之女曰西施鄭旦,飾以羅穀,敎以容步,習于土城,臨于都巷,三年學服而獻于吳。」可見西施未進時,曾受過相當的訓練,越絕記地傳載:「美人宮,今北壇利里丘土城,勾踐所習敎美女西施鄭足(卽鄭旦)宮臺也。」這就是訓練的所在地。當日西施與鄭旦二人同獻于吳,可是鄭旦沒有西施的名氣來得大,後人却只說到西施,撇開鄭旦,像五代徐夤所作有名的「勾踐進西施賦」,把爲越亡吳的責任完全放在西施一人身上,鄭旦竟沒有份,似乎有點不公道。關于西施的名字,尙有許多不同的說法。王嘉拾遺記云:

越謀滅吳,蓄天下奇寶美人異味,進于吳。有美女二人,一名夷光,一名修明,以貢于吳。吳處 以椒華之房,貫細珠爲簾幌,朝下以蔽景,夕捲以待月。二人當軒並坐,鏡靚粧于珠幌之內,竊窺者莫不動心驚魄,謂之神人。吳王妖惑忘政,及越兵入國,乃抱二女以逃吳苑;越軍亂入,見二女在樹下,皆言神女,望而不敢侵。」

這裏把西施加以神話化,許多是 出于渲染,但不稱西施鄭旦而作「夷光」「修明」,則爲後世的傳聞異辭。

在戰國諸子筆下,屢見「毛嬙西施」二人的名稱,聯 在一起。「西施」亦作先施」:愼子言:「毛嬙先施,天下之姣也。」(太平御覽引)。管子(小稱篇)韓非子(顯學篇)幷有類似的話。魯仲連對孟嘗君說:「君後宮十妃,皆衣縞紡食粱肉,豈有毛嗇西施哉?」(戰國策齊策)一直到漢代的淮南王書,毎每提及這二個美人。莊子齊物論:「毛嬙麗姬,人之所美也。」麗姬,亦是西施的異名-因爲御覽(三八一)引此文及晋崔譔莊子注本幷不作麗姬而作西 施,可証。司馬彪注:「毛嬙,古美人。一云越王美姬也。」那麼毛嬙亦是越國的美婦人。越獻美女以亡吳,這故事的本身充滿着戲劇意味,在戰國時人都播爲美談,因此西施就成爲天下第一美人了。齊物論又說:「厲與西施。」厲是最醜惡的魔鬼,莊子拿它來和西施比對,可知「西施」巳成爲代表最美麗的一個名詞。

西施還有病心而颦的故事,亦見于莊子。天運篇說:「西施病心而臏其里;其里 之醜人見而美之,歸亦捧心而臏其里。」後人始言東施效顰。顰是臏的借用字。說文:「臏,恨張目也。」這一樁有趣的故事流行民間,西施的聲譽,便遠駕鄭旦之上。西施的出名,似乎和莊子一書極有關係。

姚君的劇本,我尙未拜讀,但從他口頭的叙述,知道他 的慘澹經營,許多劇情的凸出,神來之筆,出人意表,是經過千錘百鍊而後寫出的,觀衆自能欣賞讚嘆。他的成功,尤其是能把握劇中每一個人物的特性。像把吳王夫差,雕塑成一個好大喜功的典型人物。他認爲太宰嚭是促成夫差北進,爭霸中原的人,不純是佞臣。而伍子胥却是極力主張要先除去爲心腹之患的越國,所以和夫差的意見很相左。我們看史記載子胥言:「今越在腹心疾,而王不先而務齊,不亦謬乎。」這幾句話很可和姚君的看法互相印証。吳世家說:

十四年春,吳王北會諸侯于黃池,欲霸中國以全周室。六月戊子,越 王勾踐伐吳,丙戍虜吳太子友。丁亥入吳。吳人吿敗于王夫差,夫差惡其聞也,或泄其語,吳王怒斬七人于幕下。七月吳王與晋定公爭長。吳王曰:于周室我爲長,晋定公曰:于姬姓我爲伯。趙鞅怒,將伐吳。乃長晋定公。

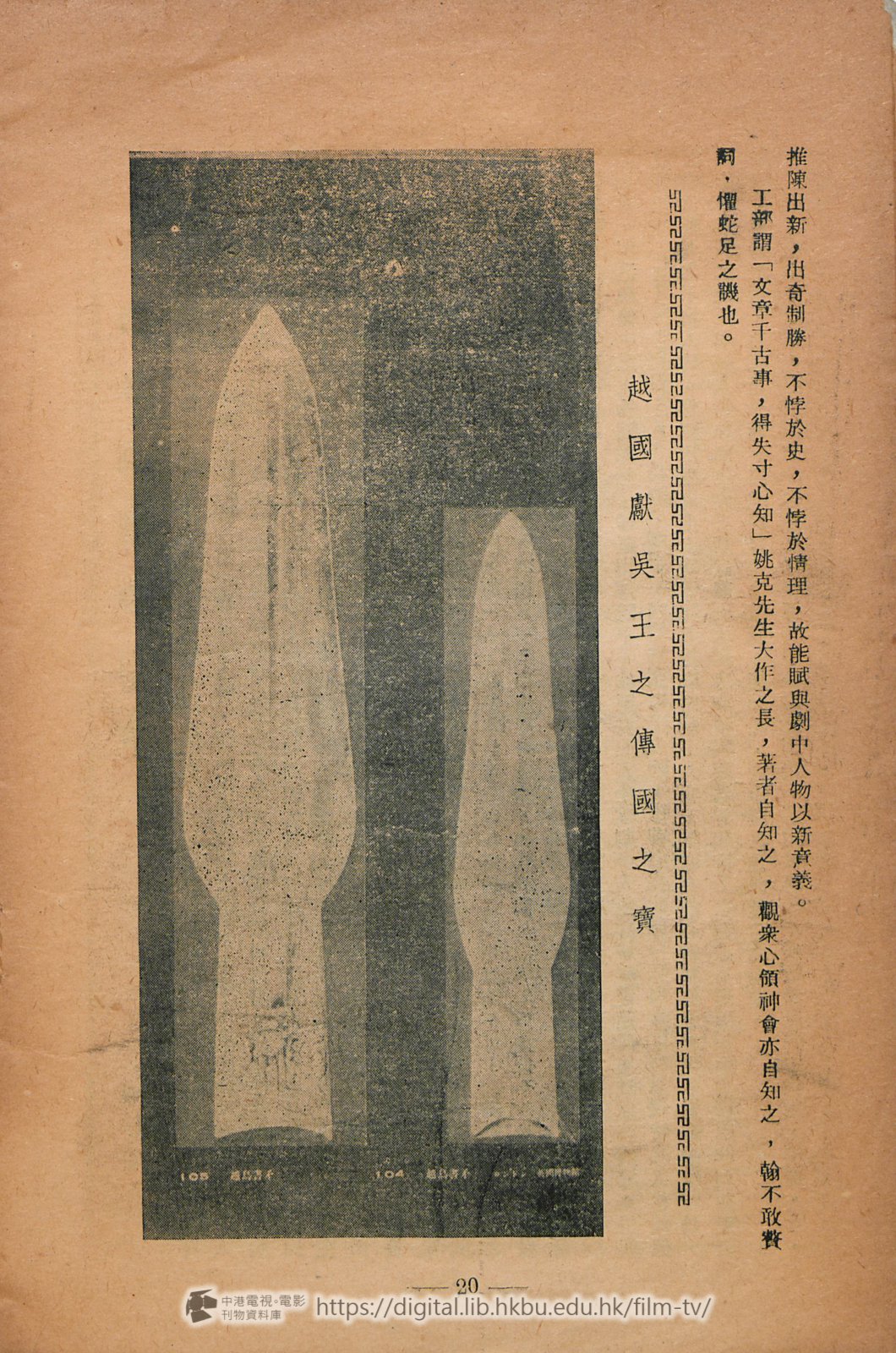

吳與晋會盟事,銅器的禺邦王壺銘上說: 「禺邦王于黄池,爲趙孟疥邦王之惕(賜),臣爲祠器」。卽是時所鑄之物。夫差在國破太子被虜的時候,還自行掩飾,與晋爭長,充分表現出他那好大喜功而不顧實際的性格,足見姚君所觀察,很能體會入微,一點也沒有錯,這是他讀史深刻的地方。

我于戲劇, 完全是門外漢,對這傑構,但嘆觀止,安敢妄贊一辭。這裡畧把西施左史藉上記載,粗述一二,聊當談助,只是搬些舊話,來敷衍塞責。還望姚先生加以指敎。

西施的眞面目 宋淇

所謂歷史的真實性往往很成問題。正史照理應該翔實可靠,但總是代表官方的觀點,未必眞能接觸到事件的眞相。至於稗官野史是根據道聽塗說,有時以訛傳訛,難以令人信服。舉一個例,阮籍有一次登臨廣武,正是楚霸王項羽與漢高祖劉邦作戰之處,不禁臨風太息,說:世無英雄,遂使豎子成名!這是一千多年來大家所一致公認的史實。可是淸朝詩人潘來却寫了一首詩:

蓋世英雄項與劉 曹奸馬譎無堪羞

阮生一掬英雄涙 不爲前朝楚漢流

照他的說法,阮籍心中仍甚佩服項羽與劉邦,他所看不起的乃是曹操和司馬懿等一流人物和他們的子孫,可是又不敢公開譏笑,以免 引起殺身之禍,所以他實在是指桑罵愧。給潘來這樣一解釋,阮藉的佯狂以及他當時的心理和處境,我們才會恍然明白。潘來不僅是在做翻案文章,而是根據他詩人的直覺一下直入阮籍的內心——使我們不得不承認:這不但是唯一的解釋,而且事件本身的眞相非如此不可。

關於西施的傳說,散見於古人著作很多,但都是一麟一爪,等到出現於民間傅說之後,則又遠了一步。近人的解釋性的歷史小說 和歷史劇,更造成錯誤的印象。很難令人接受。這次姚克先生在寫「西施」之前,承他將他的出發點詳細講給我聽。他和近人的看法非但不同,有時還完全相反。他認爲吳王夫差並不是一個荒淫無恥的昏君,吳國的滅亡也决非简單的美人計或越王的臥薪嘗胆所造成,西施也决不是一個普通工讒善媚的美女。戲的重點並不在西施和越王,甚至范蠡的身上,因爲他們中間沒有衝突,根本不會有戲。戲的重點應放在西施,吳王夫差和伍子胥身上,然後才有個人與國家,愛情與責住,愛與恨的交織,矛盾和搏鬥。聽了這一番話之後,悶在我心中十幾年的疑團才一下打破。我相信讀者和觀衆在看到姚克先生的西施之後,一定會同我同意,認爲他並不是在做翻案文韋,而是根據藝術家和戲劇家的直覺一下深入到人物的內心,甚至事實的眞相。因爲社會習俗會變,人性是不會變的。如果一個劇作家能把提到人性的話,他的解釋一定比歷史的記載還要合理,還要真實。說一句不過份的話,姚克先生可以說是第一個恢復西施眞面目的人。這也就是我和很多人都在引頸以待的原因。

自西洋劇觀點而言 楊宗翰

姚克先生旣編西施一劇,公演有日矣,索文於翰。荒傖不文,曷足以應。謹述所聞,就正賢者。昔福斯特E.M. Forester論小說云,小說之成份有故事,布局,人物,而布局與人物尤重要於 故事,蓋藝術精華在布局與人物也。小說固以述事爲主題,而故事且居次要,則故事之於戲劇,其非主要成分固可知矣。阿里士多鶴Aristotle論劇且以布局爲戲劇之主體。誠以戲劇上演不過數小時。其結構固須入情入理亦且須緊湊周密有起伏頓挫有陰陽開闔有開端有發展 有結局。如是方能引人入勝而動人。故阿氏論希臘戲劇,推索弗可里斯Sophocles之依迭普斯王Oedipus Tyrannus爲最完美之劇本,固因 該劇之布局非惟精心結構無懈可擊,亦且奇妙出人意表。阿氏雖特指明布局之重要,然就阿氏論議之全體而言,阿氏固亦非徒側重布局而遺人物。倘戲劇徒有布局而無人物之創造描寫則非惟無從發揮深刻之意義,亦不足使觀衆傾倒神往。卽以依迭普斯王一劇而言,其布局固完美然其人物之創造描寫及命意之深刻亦均爲上上,故能使觀衆驚心動魄。戲劇布局與人物二者併重。故事題材乃作者藉之以發揮其藝術之精義者耳。莎士比亞爲古今戲劇作家第一人,其劇本故事取之各處信手拈來無施不可,其神妙咸在莎翁之布局而尤在其物人之描寫創造。是以每有舊題,一經莎翁經營運用,煥然改觀,化平凡爲神奇。一放閻王債之猶太人,一報父仇之王子,均平凡之故事,然一經莎翁之描寫創造,便成震人心絃之人物,如Shylock,如Hamlet。由是而知,所貴者在能創造人物。創造人物在能準情度理,連用作者之神思, 創造引人入勝動人心魄令人神往之人物。創造想像中之人物固如此,卽運用傅說中,或歷史上人物爲劇中人物時,亦復如此。試以莎翁安東尼與克利巴查Antony and Cleopatra爲例,劇中主角均爲歷史上人物,然莎翁在此劇中賦與女主角以獨特之人格遂使之成爲動人之千古人物。善運用歷史上人物者在其能取歷史上人物,摘取其內心神秘使之表現於言辭動作行爲,如此乃可謂之爲賦與一人物以新生命,新意義。如此乃非抄襲而爲有想像力之創造。所謂想像力者固非幻想荒誕無稽之事物之謂,乃運用思考,以求得武理之精蘊。能如此,方得謂之爲想像力之創造。

姚克先生在此劇。運用西施,失差,以發揮其想像力之創造,運用故事而不爲故事所限制拘束,創造人物, 推陳出新,出奇制勝,不悖於史,不悖於情理,故能賦與劇中人物以新意義。

工部謂「文章千古事,得失寸心知」姚克先生大作 之長,薪者自知之,觀衆心領神會亦自知之,翰不敢贅詞,懼蛇足之譏也。

BEAUTY OF BEAUTIES (LADY WEST)

SYNOPSIS OF THE PLAY

In 496 B. C., King Holu of Wu was killed in a battle with Yueh and his son Fuchai succeeded to the throne. To avenge his father, Fuchai waged war against Yueh two years later and vanquished the enemy in the Battle of Fu-chiao.

King Kouchien of Yueh capitulated and proceeded to the Cou t of Wu as a pledge of his country's submission. He remained there till 490 B. C., when King Fuchai relented and permitted him to go back to Yueh as a satellite ruler.

After his return, Kouchien secretly planned with his loyal ministers Fan Lai and Wen Chung for retribution. To begin with, Kouchien sent Fan Li as his envoy to the Court of Wu with a tribute of two peerless beauties, Lady West and Lady Cheng Tan, who represented the flower of Yueh's m idenhoo

Like Mark Antony, King Fuchai was so infatuated with Lady West that he magnaninmgously spared Yueh and launched a northward expedition to wrest the interstate leadership from the powerful Kingdom of Chin.

While he was away to North China, King Kouchien of Yueh launched a surprise attack upon Wu and laid siege to its capital. Where upon Fuchai hastened back to save his country but he was ambushed by the Yueh forces and was killed in action. The news so demoraliseed the Wu defenders that they surrendered to the enemy without further struggle.

As the triumphant Yueh warriors marched into the capital of Wu, Land West found herself in a new dilemma: the people of Wu hated her for having spelt ruin to their country; the people of Yueh detested her because she had lost her hea t to their No. 1 enemy, Fuchai. She was alone, not wanted.

In the darkest moment of her sorrow, Fa Li came to her to apologise for having been the autaor of her plight, for he was the talent scout who discov¬ered Lady West for King Kouchien.

As Kouchien was a jealous ruler, Li was aware of the danger of “ eing a blood-th:rsty hunter's harrier when the last hare had been killed" He had, therefore, tendered his resignation to Kouchien and made the deter ination to a distant Land in permanent exile. And he invited Lady West to join him.

Thus ended the sad story of Lady West, the most celebrated beatty in the history of China.