青梅竹馬

北平的手工藝是素來出名的,廠甸是北平著名游覽勝地之一,也就是北平手工藝的集中地,可稱全國聞名。

「青梅竹馬」便是以此作背景而寫成。編導者徐昌霖現在也是影迷們所熟悉者。他的劇作如「天堂春夢」「深閨疑雲」等,均受各界好評,更使觀眾滿意,他是編導群中的後起之秀。

「青梅竹馬」是他再度編導的新作,觀眾們對於此片,將感到萬分期望,喜悅。男主角是魏鶴齡,他在此片中一人兼飾二角,演技不凡。女主角朱莎。是最有希望的新人,其他如賀賓,陳方千等,也都是北國影壇上的名將。這部片子,這幾位優秀人材的合作下,一定不會使你失望。

「血染海棠紅」是長城影業公司繼「蕩婦心」後精心攝製的又一部鉅片,這部戲包括了七塊頭牌明星。劇本是陶秦寫的,道演仍是岳楓,這部「血染海棠紅」,編導如前,而故事內容與導演手法又有了新的進展。白光在「蕩婦心」中是演一個被人最同情的女人,而在「血染海棠紅」中是演一個被人最痛恨的女人。一個演員的好壞,就是在要你流淚,你就不得不流淚,要你切齒,你就不得不切齒。白光仍舊是白光,前者是那末可憐,後者又這末可恨,這就是演員演技的成功處。嚴俊在戲中仍與白光是一雙夫婦,不過,這一雙夫婦則不同於「蕩婦心」中的那一雙夫婦,前者是悱惻纏綿,後者則勾心鬥角,然而嚴俊演「血染海棠紅」中的海棠紅,洗練純熟,比較「蕩婦心」中的陳道生,不知精采了幾多倍。韓非與龔秋霞二人也各展了所長,加上陳娟娟,高占非,王元龍三支生力軍,這個陣容,當然是無與匹敵。

這部戲的骨子好,演員表演得好,導演處理得好,攝影的技巧好,佈景的設計好,錄音好,效果好,音樂好,歌曲好,可說是一部盡善盡美的好片子,這樣的片子,一定會使觀眾滿意,不惜一看再看的。所以我們鄭重的介紹,我們向愛好電影藝術的觀衆懇切的介紹。 (書)

血染海棠紅

歐陽生

在東方最大的一個城市裡,出現了一個來無影去無際的飛賊,專門偷盜女人的珠寶,鬧得滿城風雨。這個飛賊姓什麼,叫什麼,怎麼樣的一個人?沒有人知道。連警局方面,也沒有線索可尋。祗有一點痕跡,那就是他偷盜過手後,總留下一朶海棠花,到底是什麼用意,也沒有人曉得。因此,人家代他起了個渾名叫「海棠紅」。

海棠紅是什麼人?

海棠紅是什麼人呢?整個城市裡的人都談虎色變。大偵探長劉大奎,也爲這層出不窮的偷盜案,大傷腦筋。他四處踪尋,誓必捕他到案。其實,海棠紅就是劉大奎幼年時的好朋友馬得標,現在也天天和他見面。他行三,人稱之曰馬三爺。馬三爺在這城市裡有他的地位,他自己說是個經營皮貨商人,席豐履厚,舉動豪濶,出入茶舘酒肆,交結巨賈顯宦,他盜劫珠寶的勾當,除了他的心腹門徒福寶和他的太太三奶奶外,沒有另外的人知道他。一個外表裝得成模成樣的人,你敢相信他是飛賊海棠紅嗎?

馬三爺的太太三奶,是個風騷淫蕩的女人,她原是北方勾攔出身的妓女,生得妖嬈萬種,有蛇一樣的腰肢,一雙媚眼,未知顛倒過多少人。馬三爺迷上了她,討她過來做太太。三奶奶久處歡塲,揮霍成性,好賭好玩,她嫁馬三爺,就是爲了他能够做賊,錢像泉水一樣,源源而來,可供她花用。

三爺對她的胡亂花錢,也感到了不滿,有一次,他發覺保險箱裡又少了二百塊錢,向她質問,她竟若無其事。他覺得這樣下去不對,婉勸着她說:

「老九,你別以爲我們這樣子,就可以過一輩子?記得當初你跟我的時候,我跟你提過,現在趁着年紀輕,胆子大,家累少,讓我們多存幾個錢,等我們有一子半女的時候,我們就不能幹這個了。找一件我們可以做的事情,規規矩矩的過我們下半世。可是照你現在的情形,有一個子就化,我們什麽時候才能有點積蓄呢?老九,我們是靠着犯法過日子,你說這個錢能够隨便花嗎?」

三奶奶聽了三爺的話,翻起身來,忿然作色說:

「我明兒起就不化你的錢就是了!」

「我不是這個意思,應該化的總得化。」三爺躁急地向三奶解釋。三奶搶着說:

「有什麽不應化的?錢我化了!衣服不要穿?朋友家裡不要去?哼!你三奶奶吃慣了,穿慣了,誰叫你瞎了眼討我回來的?老實告訴你,你有錢我總得化。」

「要是我沒錢?」三爺的臉沉下來。三奶打着冷笑說:

「沒有錢那還容易,回我北京老窩去,要吃什麽有什麽,要穿什麽有什麽。」說着刁潑地向三爺一指:「到那個時候你三爺就是個王八!」

「什麽?」三爺聽了三奶的話,火氣升了起來,他狠狠打了她一下。三奶被打之後,也撒潑起來,大哭大鬧着:「你打,你打,你打,連你的孩子一塊兒打死!」

「有了孩子嗎!」這一來,三爺的心突然軟下來:「有了身孕爲什麽不告訴我呢?」

三爺覺得剛才的舉動太過火,他一股怒氣突然冰消了,他抱着梨花帶雨的三奶奶到床上去。

一枝紅杏出牆來

每天早上,馬三爺照例提着鳥籠上茶館,很悠閒地品着香茗。探長劉大奎,也一早到茶館來,他和三爺碰面,因爲是多年的朋友,免不了親熱地寒暄一陣。本來,劉大奎一向以爲馬三爺是個正人君子,又兼是總角之交,所以很尊敬他。但自「海棠紅」的盜劫案發生了後,他對於三爺特殊的行動,不由得感到懷疑。不過,在沒有事實証明之前,他還不敢斷定他就是「海棠紅」。今早,他看到三爺的神色有異,心頭一動,於是用窺探的口吻向他說:

「聽說三嫂子快養孩子了,你倒比我先做了爸爸,生孩子以後,家累可就重了,以後做生意要穩重一點。」

「只要能够養活家口也就算了。」三爺悠閒地回着,大奎却進一步說:

「可不是嗎?只要能够養活家口就够了,何必冒着危險想發大財呢?犯了法,落了網,家不能養活,老婆孩子,大哭小叫的,到那個時候,懊悔也太遲了。」

劉大奎的話,句句刺着三爺的耳,打中了他的心,他正要回答的時候,忽然他的門徒福寶跑來,在他耳邊說:「三奶肚子疼,快要生產了。」三爺聽說,連忙辭了劉大奎,回到家裡來。他踏上樓梯,已聽見房中專出了嬰兒的哭聲,他不知是驚是喜,忙走入房去,看着三奶奶疲憊地躺在床上,他握着她的手,殷殷地慰問着她,又看着初生的女孩,伏在母懷,衷心感到了很安慰,但剛才劉大奎在茶館裡的話,又在他心裡響了。他覺得生了女兒,已成一個有兒女的家了,爲了這個女兒,爲了這個家,應該從新做人了,過去所做██,今後應該洗手不幹才對。

三奶奶呢?孩子是養下來了,但她並未負起母親的責任。她每日濃裝艷抹,在外面極賭狂樂,把孩子拋棄不管。而且又偷偷地戀着舊時的姘頭周青華,周青華是一個游手好閒,陰險狡滑的白相人,懂得奉承女人的秘訣,三奶奶給他弄得如醉如癡,私底下時時拿錢倒貼了他。

三奶奶玩到了半夜才回家,馬三爺在樓上看見有一個男人送着她回來,而且很親熱地道別。他氣得七竅生煙,等她踏入門,變著臉說:

「到那兒去了?」

「陳太太那兒!」三奶淡淡地回着。

「打牌?」

「嗯!」三奶瞟了三爺一眼,就倒下床。三爺抑不住了心頭的氣,拉她起來,切齒地說:

「剛才那小子是誰?」

「嗯,幹什麽?姓周!」

「是你什麽人?」

「幹麽呀,吃人哪!」

「說話,誰?」三爺滿臉殺氣地迫着三奶,三奶悻悻地說:

「老客人,剛從北京來的,他要送我回來,我不好意思不讓他送,怕得罪人!」

「放屁!我告訴你,你現在是馬三奶奶,不是八大胡同的窰姐兒啦!」

馬三爺正想發作,忽然孩子在搖籃裡哇哇地哭了,馬三奶奶忙着走過去,「哦……哦……」地呵護着她。三爺看到了孩子,心又軟了,轉換了口氣說:

「成天不在家,孩子擱在家裡打算讓誰管?你要知道,你已經是有了孩子的人啦!」

白蓮花的鑽鐲不見了

馬三爺自從生了孩子之後,洗心革面,不幹盜刧的勾當,開了一家雜貨店做買賣。他依然在巨賈顯宦中週旋,生活過得自在。有一天,王軍長請客,他和三奶奶自然是上賓之列。此外的來賓有探長劉大奎夫婦,有名坤伶在王軍長家中,名伶白蓮花的鑽鐲忽然不見了!

白蓮花,有馬三奶奶的情人周青華,還有許許多多男女貴客。他們在一塊喝酒,打牌,狂歡作樂。

馬三爺沒有打牌,站在一旁觀戰,觀得無聊了,他走出來廳角休息,忽然在客廳外傳出一串低微的稔熟的在聲音,他不禁側耳而聽:

「照這樣我眞的過不下去了。」是女人的聲音。

「他的手上不是有一點錢嗎?」是男子的聲音。

「要光的呀!他既然不幹了,那兒還會有錢來?」

「我想慢慢的,他還是會幹的!」

「這一次他是眞的不幹了,開了一個小雜貨店做買賣了。」

「你得想想當初呀!」

「別提當初了,我眞後悔跟了他!」

「可是那時候,除了他你又把誰放在心上?」

「人家都恨死了,你還吃醋呢!」

馬三爺偷偷開了耳房的門,看清楚說話的正是馬三奶奶和周靑華,兩人在猥褻地調情。他氣得心臟幾乎要爆裂,想撲上去,但劉大奎已從他身後走過來,他到一邊閒談。他失魂落魄地和大奎談了一些話,一眼看見三奶奶又再入座打牌,周奇華偎依在她的身旁,一副油腔滑調的怪相,使三爺氣得眼睛冒出火來。他拿了一盒煙,走近周青華的身邊,調侃地說:

「抽一根煙吧!」

「謝謝!」周靑華很尶介地行坐不安。忽然男客群中有人嚷着:

「三爺,三爺,莊家連賠三手,快來,快來!」

「我們也去看看去。」三奶奶拉白蓮花走過了去。

就在人衆吵雜中,白蓮花忽然失驚的怪了一聲。

「什麼事?」衆人齊聲的急問。

「我的鑽鐲不見了。」白蓮花說。這眞是怪事,許多客人都覺得納罕。三奶奶也很關切地說:

「眞的怎麼會丟了呢?」

作爲主人的王軍長,碰到了這回事,眞是大煞風景,不快極了。他向劉大奎說:

「劉探長!,你看這怎麼辦?這怎麼對得住白老板!」

劉大奎默默不作一聲。許多賓客都請他在身上搜一搜。他慢吞吞地說:

「請大家靜一靜,聽我說一句,這件事很簡單,白老板沒有離開過這間屋子,那麽這東西一定還在這間屋子裡,誰拿的呢,沒人敢說!搜吧!先搜誰好呢?這屋子裡人都是體面人,王軍長當然不會請一個做賊的客人,大家當然不願有一個做賊的朋友。所以爲了顧全其中一人的面子,我以爲對了這件事,現在可以不必追究。不過,我要請這個人明白,這是件對不起人的事,對不起白老板,對不起王軍長,更對不起在座的許多朋友,我希望能在明天中午以前,把這件東西,還給白老板,否則的話,我爲了自己的責任,就顧不到朋友的面子了。」

劉大奎這一席話,說得很沉重,顯然是針對馬三爺而發,馬三爺聽了他的話,感到了狼狽不堪,於是大家不歡而散。

三奶奶的淫毒手段

馬三爺和三奶奶回到家裡來,三奶奶剛剛把大衣脫下,三爺突然搶上前,狼狽地向她就是一巴掌,大聲地叱着:

「拿來!」

「拿什麼?」三奶奶虚心地說:「你又打我幹什麼?」

三爺不由三奶分說,在她的手袋搜出了白蓮花失去的那隻鑽鐲,很氣忿地駡着她:

「你這是什麼意思,我知道!除了你就沒有別人會幹這個,要是給人知道了,咱們還有臉見人嗎?」

三爺聲勢洶洶,怒視着三奶,三奶的心一橫,也眉靑眼綠,咬牙切齒地說:

「本來我就是海棠紅的老婆,有什麽要臉不要臉的。」

「你說什麽?」三爺暴跳起來:「我告訴你,從今以後不許你再提海棠紅三個字,記得孩子出世那一天,我不是跟你說過,我們再也不幹這個了,爲什麽今天晚上就破壞我的心願?」

「沒有錢化,你讓我跟你省吃,儉用。我過不下去!」三奶奶倒在床上,抽噎起來。

「天下只有你情願自己丈夫做賊,明天得給人送去。還有一件,下次要讓我再看見那個姓周的跟你在塊,你別想再活。」

三爺說着,把那隻鑽鐲放在枕頭下,倒頭而睡,三奶奶却悻悻地把頭移向床尾去,夫妻分頭而睡,一句話不發。

下半夜,三爺們發現三奶奶不告而走,保險箱的錢物被捲走了,女兒也被抱走了,他嚇得發呆。忽然外面有一陣緊急的敲門聲,要找馬三爺。他從樓梯見劉大奎帶了警探要來捕他,他慌忙地從後面逃走。劉大奎一進來,捉不到人,祇在枕頭下起出了白蓮花的那隻鑽鐲。

馬三爺從家裡走出來,像一隻受傷的野獸,奔到周靑華家,聽見一串胡弦之聲,看到三奶奶和周靑華正在談他的事。他站在門外,只聽得三奶奶說:

「就怕劉探長不肯抓他,因爲他們倆是從小一塊長大的朋友。」

「我保不會,劉探長是怎麽樣一個人,咱們全都知道,有了你這麽一個告密的電話,老馬這個筋斗算是裁定了。」是周靑華的聲音。三奶奶得意忘形地說:

「我真希望明天報上登出幾個大字:「飛賊海棠紅落網!」

「馬三奶奶真不含糊,」周靑華打趣地說:「居然還有謀害親夫的本事。」

「死鬼!我這樣做還不都是爲你!你還損我!給我拿枝香煙去。」三奶奶妖媚地指使着周靑華,又惶惑說:「青華,還有他的徒弟福寶,對他挺忠實的,他一定不會饒我們。」

「老九,你把我當什麼人,我姓周的也不是好惹的!」

周靑華替三奶奶點上了煙,拍拍了肩膀。三奶奶吐出了一口濃煙,有氣無力地說:

「我總是覺得有點怕。」

「老九別怕,我姓周的,不含糊。」

馬三爺站在門外,聽得忍耐不住,不禁痛憤着:「好毒的心呀!」凶惡地衝入門去,抓住了周靑華痛打,周靑華也死力反擊,這突如其來的事,使三奶奶驚得心碎,她躲在一邊發抖。周靑華抽出了一柄尖刀,向三爺刺去,三爺眼快,避過了鋒頭,那柄刀插在板壁上,他順手抽出,死力因向周靑華的胸一上戮。三奶奶看見周青華被殺了,驚駭地呼着:

「救命啊救命啊!打死人了,打死人了!救命呀救命呀!」

三爺像一個魔鬼,正想猛撲三奶奶,三奶奶已經走了,外面警笛狂鳴,他惶急中抱了在床上的女兒逃走。

就在這時候,探長劉大奎接到了電話,說周靑華被殺,他認定馬三爺所爲,他一定要去抓他。劉太太婉勸着丈夫:「他已經逃走了讓他去吧!」劉大奎說:

「你不知道,外邊人誰不知道我跟他是要好的兄弟,人家會說我故意放走的,尤其是他太太會這麽說的。」

「他的太太呢?人呢?」

「誰知道,她是一個出賣丈夫的女人,她的行蹤當然是鬼鬼祟祟的!」

「那麼她的孩子怎麼辦呢?」

「哼……」劉大奎正想出去,忽然有叩門聲,意外地,馬三爺滿身傷痕,抱着女兒走入來,劉大奎驚奇地叫了一聲:

「啊三爺!」

「大哥我……是來向你自首的。」

三爺說着,身體軟攤地倒下去,劉大奎連忙扶接送他起來,劉太太很哀憫地說:

「啊!三爺三爺,快快地躺下歇歇吧!」

三爺坐在沙發上,惶愧地說:

「大哥,我大對不起你!」

「你爲什麽不早聽我的話,」劉大奎說:「到現在弄到這種地步。」

「自從那一天得意樓聽了你的話之後,到家裡又生下孩子,所以想前思後,我就决定洗手不幹了!可是大哥,我又怎麽能替我自己辯白呢!以後是生是死倒也隨便,只要這個孩子……」三爺指着女兒,哽咽地說:「她……她沒有地方去。」

「那她的母親呢?逃走了?」劉大奎說。

「大哥嫂子,我求求你們把這苦命的孩子收留下來吧,嫂子,請你看看她可憐!」

「那麽就把她送到孤兒院去吧!」

劉大奎看看三爺那副可憐的形態,又看看那女孩子,也不禁心軟下來。劉太太也不禁說:

「大奎這孩子怪可憐的。」

「好吧!」

三爺聽了大奎這一聲,馬上下了頭說:

「謝謝大哥!」

「我一定把她扶養長大!」

「三爺我們會侍她好的,你放心好了。」

鐵窗中無盡的歲月

馬三爺入獄了,他被判無期徒刑,他的心腹門徒福實趕到獄中看他。福寶在鐵窗角外偷偷地向三爺說:

「三爺,我們知道你一個人把我們的罪都給頂了,人家告訴我無期徒刑就是……」

「就是死,」馬三爺說:「是不是?沒有關係!」

「三爺,我跟大家商量好了,下個禮拜六……」

「不,你回去對他們說,我不想再犯法了,不要讓他們再費心思。」

「大家會笑我們沒用,我們也對不起你!」

「讓他們去笑吧,你常常來看看我,隔幾天去劉家看看那孩子,那你就很對得起我了。」

「那個沒良心的女人,我每天在那兒找,要是找到的話,我一定替你報仇。」

「算了!」三爺說:「這種女人,遲早要吃苦的。」

「吃苦,他把你的東西都拿去了,足够她過一輩子。」

「瞧着吧,你也不用去找她。」

時間到了,福寶辭了三爺出來。

X X X

馬三奶奶自馬三爺入獄後,她把三爺所有的一切佔爲已有。她改名爲金麗嬌,再在風月場中活動。她另找到了一個戶頭,是一個惡大亨,五十餘歲的老頭子,叫周子裕的,老而風流,她認他爲乾爹。她租了一個房間,落雪了,她好像有什麼心事,站在窗前凝思。周子裕說:「老九何必呢……」他情急招着手:「唔,過來呀!」

三奶奶妖嬈地走到周子裕身邊,周子裕拉着她的手說:

「不要難過,憑你的漂亮聰明,東山再起,會怕沒有人上你的鈎。」

「乾爺你還開我玩笑!」

「誰開你玩笑,眞的!」周子裕是一陣猥褻的笑。

「我侍候你一個人精神還不够呢!」

「哎,誰叫你去侍候別人,我也捨不得你呀。我幫你的忙,弄幾個小妓,開一門口,你這輩子就不怕了。」

「真的?」三奶奶說着,倒在周子裕懷裡,撒嬌撒媚地說。周子裕喉裡滾着一串模糊的聲音:「乾爹還會騙你嗎?」

時間過得很快大,已經十餘年了,三爺的女兒,在劉大奎夫婦扶養之下,已經長大了,長得活像一朶含苞待放的春花,劉太太爲她取名愛珠,很愛惜她。三爺在獄中,每每聽到福寶報說女兒長大的情況,衷心感到了無比的安慰。

愛珠大了,也懂得戀愛,她和一位少爺盧傳中的感情很好,兩人有終身之約,兩家的家長對她們的行動也表示允許。

她們將要結婚了。劉大太帶愛珠到房裡來,撫摸着她的頭,很凄涼地說:

「愛珠,你從小到大沒離開過媽一步,現在你快要離開家了,媽好像有很多話要跟你說,可是又不知道說甚麽好?」

劉太太的眼眶中充滿淚水,摟着女兒的頸,很傷心地再說下去:

「愛珠,媽也捨不得你。傳中,以後愛珠要你愛護她,我把她交給你了,我們知道,你是一個很肯努力的青年,希望以後對自己的工作和思想,更要努力,你的失敗就是愛珠的失敗,你的成功就是愛珠的成功,愛珠,你爸爸就祇有你這一個女兒,他對你的希望很大。……」

「媽!不,媽!」愛珠感動得迸流着眼淚,倒在母親懷裏。劉太太收住了眼淚,撫慰着她:

「快不要孩子氣了,到房裡去整理整理,日子也不多了,你們把禮服定好了它。傳中,作陪愛珠一塊兒去定禮服去。」

盧傳中應了一聲,偕愛珠到樓上去。

三奶奶要索回女兒

愛珠和傳中上樓之後,劉太太正想休息去,忽然有一個女客來訪。劉太太感到了意外,不禁叫了一聲:

「你是……?」

「劉太太,不認識我了吧!」那女人說。

「哦,三奶奶,請坐!」

「好!劉太太,她現叫愛……愛什麼?」三奶奶看着琴台上的愛的像片說。

「你有什麽事嗎?你先請坐!」

「你也坐,我這次來,沒有別的意思,我是來問候你們,謝謝你們兩位把女兒扶養長大了,現在我想看看她!」三奶奶這一說,使劉太太發了一楞,說:

「對不起,你不能看她,我不能讓她知道你是她的母親!」

「什麽?」三奶奶不爲然地說:「劉太太,我不但想看看她,而且我還要把她帶走!」

「帶走?三奶奶!三爺會答應嗎?」

「哼,他是個無期徒刑的犯人,他沒有名份講話。」三奶奶站了起來。

「我不能否認這孩子是你生的,可是養大她的是我,教育她的是我,在這十幾年來,我們已經有了不能分離的感情,你就把她帶回去,她也很難聽你的話,而且她現在就要結婚了。」劉太太說。

「這些個我早就知道了,她訂婚的報紙我還留着呢,現在我們不必談這個。

「爲了這孩子的幸福,你要是愛這孩子的話,你還是不能把她帶走。」

「你是說她跟我在一起不幸福嗎?」三奶奶冷酷地說:「你看着,我一定讓她吃得好,穿得好,雖然比不上這兒,不過往後的日子,不會比這兒差。」

「三奶奶你別生氣,我是怕她知道自己的身世,怕她知道她父親是誰?」

「他老子不爭氣,我做娘的可沒有什麽對不起她,」三奶奶聲色俱厲地說:「況且父母是天生的,有什麽法子改,你說一句,不答應,我們可以用法律來解决。」

「我不能答應你。」劉太太沉思了一會下决心說。

「好,我們法庭上見。」三奶奶乾脆地說。

在這時候,愛珠和傳中從樓上下來,三奶奶看見,叫了一聲「愛珠」。愛珠沒應她,向母親說:

「媽,我們出去一會就回來,」

「好,你們去吧,快點回來!」

劉太太看女兒出去了,又回頭向三奶奶說:

「三奶奶請你想一想,除了帶她走,還有沒有其他的辦法?」

「不要人也可以,」三奶奶說:「五十根金條怎麼樣?」

「五十條?」

「積穀防饑,養兒防老,現在我的孩子讓人家霸佔了去,只有錢可以防老。」

「可是我們那兒來這麼多錢?」

「那我不管,十天之内我來拿錢,要不然我就帶人走。」三奶奶說着就走,但又反轉身再說了一句:「劉太太,這件事張揚開去,你我都不方便。」

劉大奎回到家裡來,劉太太把這件事告訴了他,大奎聽了很氣憤,要立刻去抓她。劉太太說:

「你只要一抓這個女人什麽事就會張揚出去,到這個時候,我們對不起三爺在其次,尤其是愛珠,她明白了她自己的身世,就會失去她應有的自尊心,那麽我們之間十幾年所建造的愛將因之而消失,爲了愛珠,我們不能這樣做,不能抓這個女人。」劉太太滴淚珠說。

「敲搾,不要臉的女人!」劉大奎切齒地說。

「大奎,我還有一點手飾。」

「這些都是紀念品,也值不了多少錢。」

「那末怎麼辦呢?能不能向朋友借一點。」

「五十根金條怎麽借呢,那末只有把房子賣掉。」

劉大奎要賣房子的事,傳到了福寶的耳裡,福寶跑到監獄裡告訴馬三爺。三爺聽說,緊問着:

「快說,劉大奎爲什麽要賣房子?」

「三爺你別生氣,我告訴你,這是三奶奶迫着他們賣房子!」福寶說。

「三奶奶還在…………」

「三奶奶要把愛珠領去太太不肯,三奶奶說人不要可以,要黃金五十條。」

「大奎不會怕她的,可以抓她,爲什麽…………」

「可是劉探長劉太太怕事情鬧出去以後,愛珠就會知道她不是她們的孩子。」

三爺聽了這話,他記起了當年他會懇求大奎:「千萬不能讓她知道她生母是個行爲不正的女人,她父親是個賊。」他覺得這樣連累大奎的確不該了。

「三爺,你瞧這怎麽辦的好,這不是叫劉探長破產的嗎?愛珠要是眞的給她帶走了。這不太可怕了嗎?」

福寶去後,馬三爺的心像給刀割一樣,福寶的話,反覆地在他腦際廻旋,他不覺地奮然而起。

海棠紅越獄殲妖婦

報紙上騰載着「海棠紅越獄潛逃」的新聞。

三奶奶和周子裕坐汽車裡,從鬧市經過。她看見了報紙,突然變色,心頭一怔,向周子裕說:

「乾爹,我不去了,我回去好嗎?」

周子裕若無其事地說:

「怎麽你怕他,跟乾爹在一塊,你還怕他,……去……去……去……」

三奶奶下了車,一個人到XX酒店去,她在路上走,發覺馬三爺跟她的踪,她失魂落魄地走入另一家酒店,坐立不安,馬上命人打電話催周子裕來。周子裕來了,他問三奶奶還有什麼要事!三奶奶說:

「乾爹,他跟着我!」

「誰?」

「海棠紅!」

「海棠紅他是個逃犯你怕他幹什麽?你眞的怕他,不要怕,乾爹在這裡陪你!」

「乾爹他會找到我這兒來!」

「他會找到這兒來,我非得要叫他試試看不可!」周子裕說吧,馬上打電話給警察局,請派一個弟兄到來保護他。他打完了電話,向三奶奶說:

「老九呀,我看劉家的錢不要了吧!還是要人吧!明天我陪你去……」

「唔!」

三奶奶應了一聲,就和周子裕一邊在玩牌,一邊在調笑。

馬三爺已經跟到酒店來,他看見六三七號房門外有人跕崗,他大模大樣熟性地向警士說:

「當心呀屋子不許人出入。要是有人擅自進出,你就抓住他,不聽話你就開鎗!」

警士連連稱是,馬三爺開了門進去。周子裕三奶奶乍見了三爺,驚叫了一聲,周子裕忙問着「誰?誰?」三奶奶說:「海棠紅!」周子裕驚覺地拔出了手槍,指着三爺,叫他站住,大聲地嚷着强盜。三爺凶狠地撲過去,奪去了他的手槍。周子裕心裡駭怕,奪門而走。

「站住,站住!」

警士誤認周子裕是强盜,趕上前一槍把他擊斃。三爺馬上關了門,他想結果了三奶奶,但她已經走了,他看見她向天台走,他拼命地追着。到了平台,三奶奶沒路可走,三爺叱着她:

「站住,我看你那兒跑!」

「你……」三奶奶心驚脉跳地說:「你一點都不肯放過我!」

「我放鬆過你,可是你一點都不肯放鬆我!」

「請你看在夫妻情面上,饒了我吧!」

「我饒你,你是個卑鄙無恥的女人,我要你死!」

三爺像一個凶神,一步一步地緊迫着三奶奶。三奶奶的靈魂已經出竅了,她一步一步地向後退,一不留神,竟從七層樓頂跌下來。

一個女人從七層樓上墜下來,街上突然起了一陣騷動,人潮突然狂湧上來,警笛在人叢中狂鳴了,三爺在危樓上呆了一呆之後,他意識到他應該走了,他向後樓惶急地逃逸。

一片幸福的歌吹!

夜色蒼茫中,馬三爺來敲劉大奎的家門,他壓積在胸中的憤懣總算洩了,但精神很爲疲憊。劉太太聽見敲門聲,她從樓上走下來,她一眼看見三爺推門進來,又驚又喜,忙叫着:

「三爺!」

「嫂子!」

三爺受了極度的刺激,幾乎支持不住了。劉太太請他坐下,關切地說:

「你這件事鬧太大了,快進去。三爺怎麼樣了?」

「那個壞女人死了。」

「呀!」

「大哥呢?」

「他爲了你的事到警察局去了。」

「我眞對不起你們,你把愛珠扶養得這麼大,我真不知道怎樣感謝你們才好呢,嫂子,愛珠呢?」

「她已經睡了!」

「我可以看看她嗎?」

「當然可以,你來,她明天就要結婚了!」

劉太太帶三爺到愛珠的門口,三爺看着女兒正在酣甜的睡夢中,他感到了一種莫名的安慰,他掩着臉哽咽地向着劉太太說:

「嫂子能不能讓我看到她的結婚禮。」

忽然外面有一陣敲門聲,劉太太慌忙地推着三爺說:

「三爺,你先到我房裡息回兒再說吧!你大哥回來了,你快進去吧。」

劉大奎走上樓來,劉太太馬上迎上去:

「怎麼樣了?」

「跑了沒有抓住?」劉大奎說。

「大奎,他來了!」

「什麼?」

「他是來向你自首的」

劉大奎見了馬三爺,他很不安地叫了一聲:

「老弟!」

「我太對不起你們了!」

「你太不值得了!犯不着這樣做,你以後打算怎麼辦呢?」

「我這樣做是對的,我不能再連累你們了!」

三爺這一說,大奎已明白他的苦心。他不禁搖頭感慨,劉太太乘機說:

「大奎,三爺想求你讓他看了愛珠的結婚再進去!」

「好,我答應你。」

這一夜,三爺就在大奎的家裡住宿。翌日,是愛珠結婚的良辰,許多賓客都齊集禮堂,自然,三爺也跟着大奎他們到會。在婚禮進行之前,忽然有人送了一件禮物到禮堂來,侍者向愛珠說:

「劉小姐,這是花舖剛才派人送來的,說是送給劉小姐的!」

這件禮物,是用一個盒子裝的,是一朶海棠花,愛珠誤會是大奎送給她的,她對大奎說:

「謝謝你,爸爸這是你這給我的。」

「是的,」大奎含糊地說:「是爸爸送給你的。」

馬三爺站在一旁,看着女兒,幾乎要哭出來。劉大奎向愛珠說:

「愛珠,這是馬伯伯!」

「馬伯伯!」愛珠恭敬地叫了一聲,馬三爺不知如何是好,大奎馬上接上去:

「你小時候,馬伯伯最喜歡你了。」

「馬伯伯」

愛珠再親熱握着三爺的手叫了一聲,三爺苦笑着,侍者來催劉大奎入席,大奎向愛珠說:

「你快讓你媽媽給你整理一下!」

禮堂的樂聲四起,三爺站在一邊發呆。一個探員拍着他的肩說:

「三爺,我們該走了吧!」

三爺點了點頭,探員的手銬已把他鎖上。福寶從人叢匆匆地走上來,叫着:

「三爺!」

「福寶咱們再見!」

三爺一步一回頭,大奎也佇望着他,福寶送到門口很傷心地說:

「三爺你走啦!」

探員押三爺上囚車,福寶向三爺揮手,禮堂中的司儀正唱着:証婚人宣讀証書。

以後是一片幸福的歌吹!

(完)

血染海棠紅人物畫像

樹棠

妖嬈多姿的白光——馬三奶奶

白光在「血染海棠紅」中飾演的三奶奶一角,是白光獻身銀幕以來,成就最高的角色。這個角色,在全中國的女明星中沒有誰能演得好,演得像,演得比白光更爲適合。所以,這個角色的成功,一半是白光的演技純熟,一半是白光的天才。我們先得介紹這個角色的性格。這一角色,是個迷失了本性,沾染上妓院中的傳統惡習,再加社會的惡劣風氣薰陶,使她成爲一個梗頑不化,卑劣自私,陰險毒辣的女人。

她曾經嫁了一個丈夫,這是個竊賊,是個偷竊名貴珍寶的飛賊,她就嫁與這個飛賊,爲的是這個飛賊,常常行竊,能够不斷的增加財富,她要吃喝要頑,要盡量的享受,於是鼓勵她丈夫做賊,勸勉她丈夫做賊,她甘爲賊妻,不,她簡直成爲一個主使教唆的賊犯了!

偏偏她那做賊的丈夫,反而感到「賊」這一行,不是正當的職業,不是法律所能允許的職業。這個職業,要冒生命的危險,時時提心吊胆,以防破案。所以在獲得了一個女兒之後便想革面洗心,從新做人了。

這三奶奶,就是白光所演的角色,不但不對她丈夫同情,轉而深恨她丈夫懦弱萎頓,因爲賊的收入是豐富的,是取之不盡,用之不竭的。丈夫做賊,自己可以任性揮霍,錢像泉水一樣源源而來。假使丈夫一朝歸正,這錢便不能指揮如意。所以反對她丈夫改惡向善的思想,憎恨她丈夫革面洗心的行爲。她要她的丈夫一直做壞人,做强盜,做見不得人事情,以供她的享受,因爲丈夫不聽她的話,她便勾結姘夫,從別一個地方偷竊了東西,嫁禍於他丈夫,而打電到探長家中告密,檢舉她的丈夫,她丈夫是個强盜,要探長立即逮捕。

一個壞心腸的女人,壞到這步地位,已經算登峰造極了!然而不,這個女人不但能出賣丈夫,並且肯出賣女兒,出賣她親生的女兒。

白光,她演這個女人,這個觀衆最不同情,最爲痛恨的女人。但是,她演得好,演得像,演得眞!

戲,本來是假的,如果演到精微之處便不像是假的。白光對於這個三奶奶的角色,從頭到尾,每一鏡頭,每一動作,都經深刻的體味而後表演。故銀幕上給予觀衆的印衆,是個十足的,典型的的萬惡女人。

做演員,尤其做個好演員,並不如想象的容易。演得眞功,演得流利,就得看看你是否素有修養。

白光能演好人,也能演壞人。演好人要像好人,如「蕩婦心」中的梅英。演壞人像壞人,如「血染海棠紅」中的三奶奶。而白光演什麽人像什麼人,所以,白光不惟能做演員,而且是個好演員。

乳燕雛鶯的陳娟娟——劉愛珠

陳娟娟,芳齡不過雙十年華,然而她的成名,却是十多年前的事了。

她五歲便置身銀幕,當中國還沒有聲片的時候,她已是擁有數百萬觀衆的大(實際應該是「小」)明星了。在中國有許多童星祇紅在「童星」的一個階段,成年之後,便不復爲觀衆所愛戴。娟娟則不然,她從童星時代紅起,一直紅到現在,而且紅的程度,隨着她的年齡俱增,今後將更蒸蒸日上,這是中國影壇一顆成熟的果實,一個前途未可限量的紅星。

她本年應長城影業公司之約,由上海來到香港,首次在「血染海棠紅」中出現。她所飾演的角色是個含苞未開的少女,正和她現在的年齡,現在的姿態深深地吻合。

一部好戲,第一要好劇本,第二要好導演,第三要好演員,所以選擇演員,在製片家經常是件苦惱的事情。陳娟娟被選爲「血染海棠紅」中的演員,是經長城當局深思熟慮,而後决定的。長城製片的認真,選擇演員的謹慎,向爲人所稱道。「血染海棠紅」中的少女愛珠,落到陳娟娟身上,就是因爲捨去娟娟以外,再沒有人能比娟娟更爲適合這個角色的緣故。

娟娟在戲中,是白光飾演的那個壞女人的親生女兒。然而她不知道是那個壞女人所生,因爲,當她在襁褓之中,便離開她的生母,由她父親寄養在高占非,龔秋霞飾演的探長劉大奎夫婦家裏,在劉家渡過了十八年歲月,她由襁褓中哇哇女嬰,逐漸變成了玉樹臨風的少女,她祗知道父親是劉大奎,是官廳裏緝捕強盜的探長,是奉公守法的官員,母親是賢淑的劉太太,是持家有道,愛護自己孩子的慈祥的女人。所以,她天真無邪,在這個和氣煦融的溫暖家庭裏,像一個天使,像一隻翱翔在自由天空中的活潑小鳥,沒有一點束縛,沒有一點損害,眞是太美麗了,太高貴了,太幸福了。

可是,她不知道她父親是個強盜,是在牢獄中被判無期徒刑的囚犯,她的母親是個妓女,是個無恥下賤,十惡不赦的女人。

這個幸福的小姑娘,她在戲中的演技猶如行雲流水,用輕快,敏捷,明朗的手法來寫成這活潑天眞的少女角色,她在許多高潮的岸邊散步,觀衆爲她驚心,爲她動魄,而她自己呢,倒幽閒地對這怒潮的吼聲,發出淺淺的甜笑,她給予觀衆的印象太深刻了!這部戲,應該是娟娟走向成功之路的起點。

儀態萬方的龔秋霞——劉太太

大姐龔秋霞,她是電影圈内的「和平之神」,溫柔嫻靜,沉默寡言,處世接物,彬彬有禮。她在家庭中是一個持家有道的主婦,即使是很瑣碎的事情也能治理得井井有條。所以凡她主演的片中角色,正和她的爲人一樣,端莊淑德。在「蕩婦心」中,她演徐淑華一角,因爲劇本的限制,未能展其所長,但在「血染海棠紅」裡,她得到發展天才的機會了,她飾演一個偵緝隊長的夫人,和她丈夫共同處理一件異常繁複的事情,同時撫養着一個別人家的孩子,因爲這個孩子,使她家中幾至破產,其中委宛曲折的經過,如果沒有很深的修養,就不能表達出動人的節奏出來。

秋霞飾演的角色的性格是這樣的:她身爲官廳中的偵緝隊長之妻,是一個瞭解丈夫,愛護丈夫,帮助丈夫的標準賢內助。

她丈夫有一個幼年的好友,這個好友竟是她丈夫職務範圍內必須緝獲治罪的匪犯。當然,在私情上她丈夫多少得顧全這個好友,在公事上又得捕獲這個好友歸案法辦,這是一件極其矛盾的事情,很不容易解决的事情。她愛她的丈夫,她不能坐視這件困難的事情,得不到圓滿的解决,她要帮助丈夫解決問題。終於這個好友犯了命案之後,親到她的家中,向她丈夫自首了。同時她們夫妻還接受了這個好友的在襁褓中的女兒,並負起了撫養的責任•

秋霞在這種場合做戲,深淺合度,極有分寸,她以攝影場的十餘年經驗,加上她的天才,於是就很順利的把戲演得逼眞。

而另一場,秋霞最爲突出的一段戲,是那女兒的親生母來到她家,索還孩子的一幕,那是秋霞在「血染海棠紅」中輝煌的成就,這場戲是她和白光棋逢對手的戰鬥場面,白光以火辣辣的作風向她挑戰,她以柔尅剛,應付白光的奇兵襲擊。

這場戰鬥,如果在戰術上說,有突擊戰,有迂迴戰,有平面的短兵相接戰,白光的演技優越,是人所共知的,尤其白光的這一路戲,更是拿手傑作。所謂大敵當前,倘若沒有一點涵蓄,必然一面倒的居於戰敗者的地位。可是秋霞在這千鈞一髮的關口,施展出她卓絕的技能,與白光針鋒相對,使得這場戲精彩百出,以疾風暴雨開幕,以雲淡風輕收場,猶如萬丈懸崖垂下一線蛛絲,神奇到使你驚嘆不止。

秋霞,畢竟是秋霞,從這裡可以看到她的不平凡處。

「偵緝隊長」的高占非——劉大奎

高占非,保定軍校的高材生,北伐時期他參加了大革命,清黨後退出軍隊而從事於藝術生活,他從武昌順流而下,先到上海,再回天津省親,然後正式參加了上海的大中華百合公司,那是老高從影的起點,這話,已經是二十二年前的事了。

二十二年,這一段長長的歲月,北洋軍閥倒下去了,革命的新政權代之而興,高占非便在南京組府的當兒脫離軍政生涯,把他畢生的志願,交付與電影藝術,聯華公司成立後,他轉入聯華,後來又轉入明星,從抗戰到勝利,他周遊了西南各省,回到上海。勝利之初,又往東北,雖有一個短短的時期,他重行掛上了武裝帶,不過這個時期,眞的很短,短到祗佔他藝術生活三十分之一,他便再度脫下戎裝,飛到香港。

在香港,他首先於「國魂」中飾杜滸,那個忠肝義胆的鐵漢子。後來自組公司,拍製「野火春風」,老高客串大流氓黃虎山一角。在第二部「水上人家」中又飾演漁民的兒子余晉華。現在,老高加入了長城影業公司,主演「血染海棠紅」中的探長劉大奎,這個角色,可說是針對着老高歷史的生活,不啻把他過去從事軍政的生涯變相的演出。所以,畫面的節奏栩栩如生。

戲是這樣展開的:高占非所飾的探長劉大奎,幼年有個相知的好友,不幸他做了强盜,然而老高本其與人爲善的宗旨,平時言語之間,暗示他這位老友,及早回頭,棄惡從善。因爲老高本身是官廳裡的探長,負有維持治安,緝捕盜匪的責任。雖然朋友的道義不能不顧,而國家法律的尊嚴,尤在朋友的道義之上。所謂公私不能兩全,這是老高所演的角色的經緯之處。

當然,一個色角,應該有它的生命,有它動人的力量。老高在這部「血染海棠紅」中飾演的角色,就是有生命,有活力的人物。再加高占非從影二十二年的歷史經驗,於是這個探長便活躍在銀幕上,親切的與觀衆相見。

老高是道地的北方人,氣宇軒昂,身材魁梧,說話的聲音猶如銅鐘,就憑這一個典型已足够探長的風度,因此,現在圈內人均以「探長」呼之。

幾月前,高占非努力研究指紋學,研究緝捕强盜的各種方式,因爲他要在「血染海棠紅」中大顯身手。

老高,這位一直高踞在電影皇座上的紅星,且看他的新成就吧。

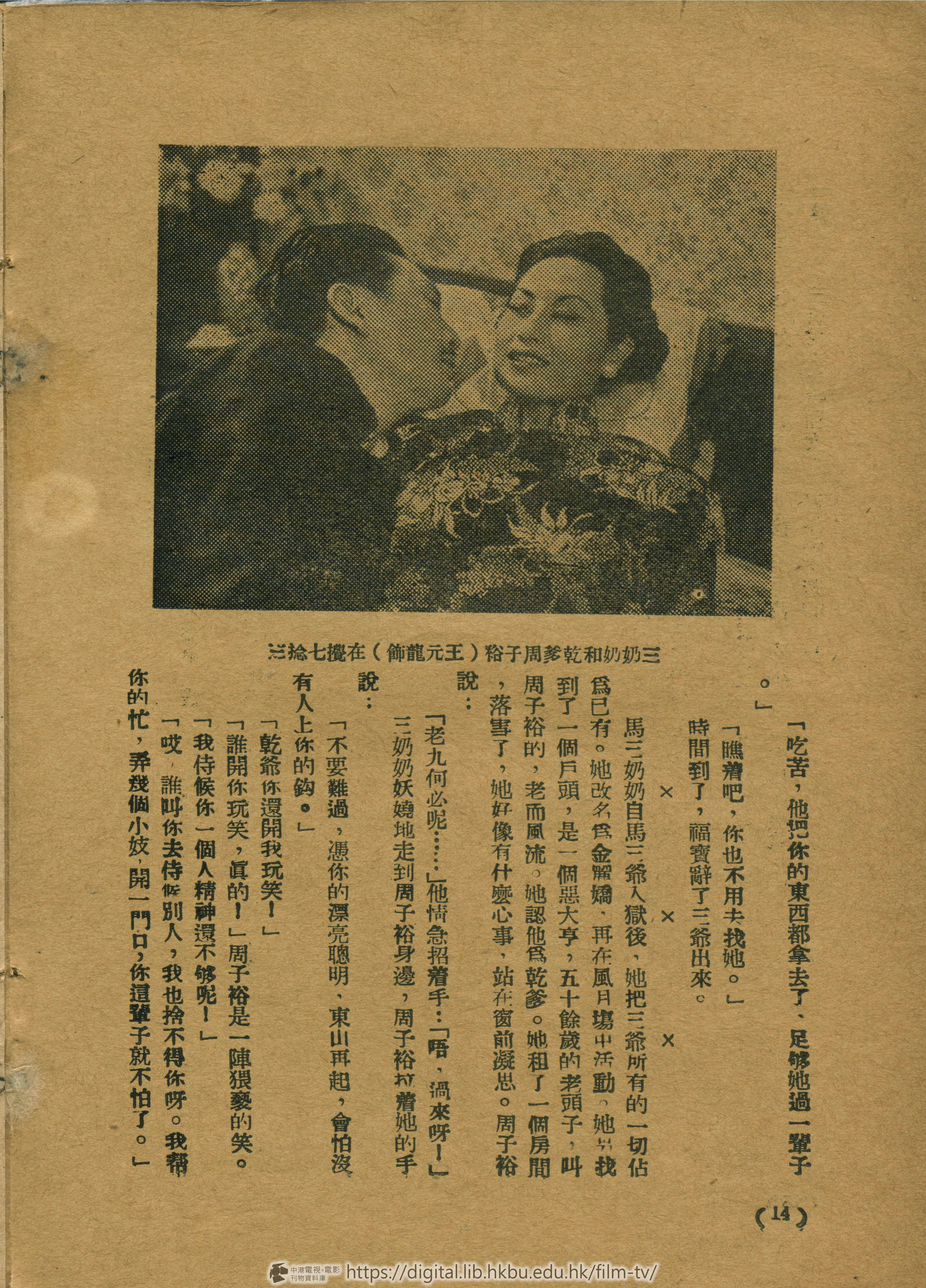

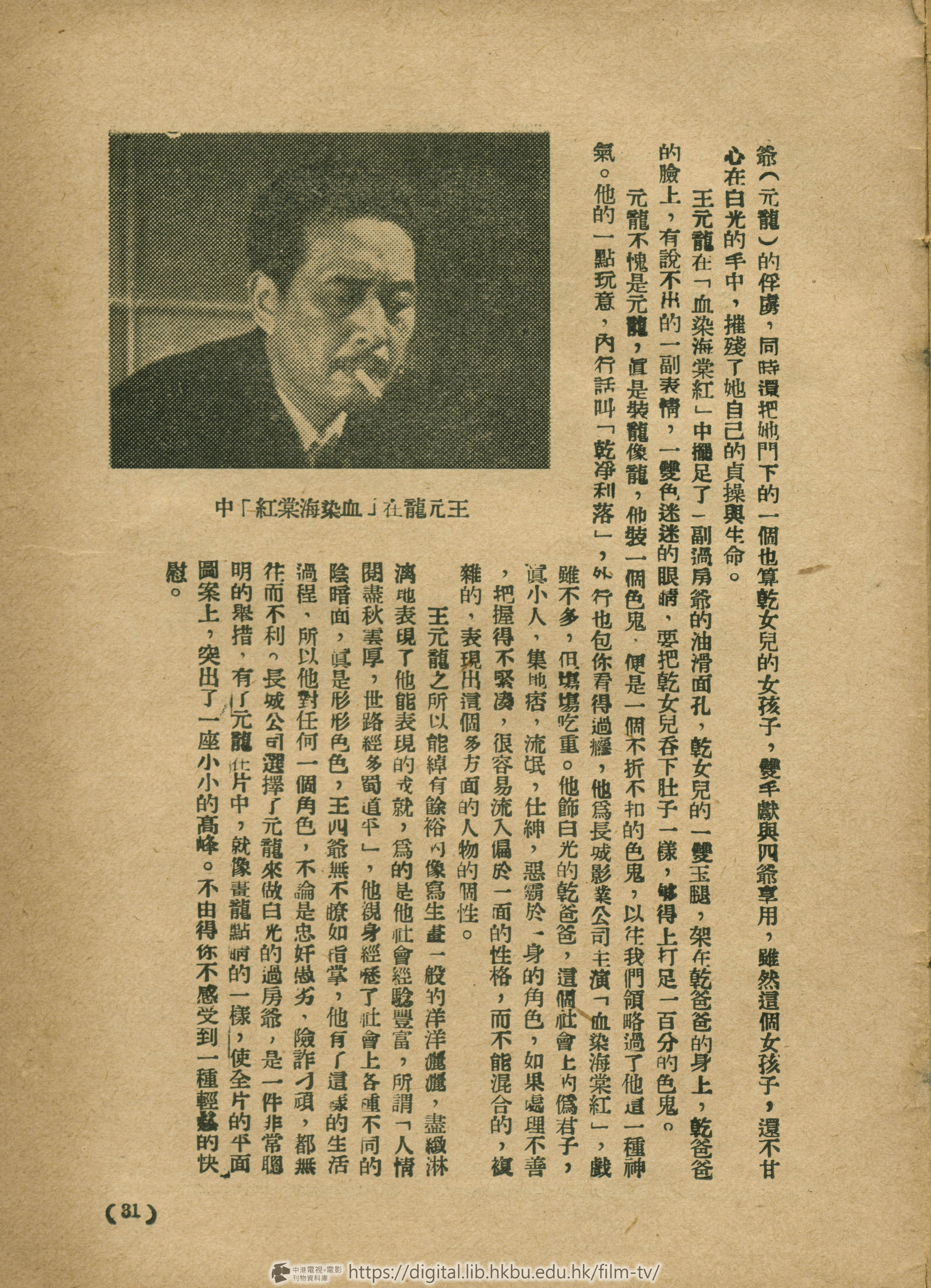

老而風流的王元龍——周子裕

「銀壇霸王」王元龍從影已二十餘年,江湖老了,風流飽了!這位霸王已兩鬢漸斑,但人老寶刀不老,他對於風流事兒似乎特具專長,連大名鼎鼎的白光,也被他攬在懷中,收歸名下,做一個寄名的乾女兒了。

白光做人的乾女兒,當然也不是毫無條件,王元龍自有他的一套辦法,所以白光不但自己服服貼貼做了王四爺(元龍)的俘虜,同時把她門下的一個也算乾女兒的女孩子,雙手獻與四爺享用,雖然這個女孩子,還不甘心在白光的手中,摧殘了她自己的貞操與生命。

王元龍在「血染海棠紅」中擺足了一副過房爺的油滑面孔,乾女兒的一雙玉腿,架在乾爸爸的身上,乾爸爸的臉上,有說不出的一副表情,一雙色迷迷的眼睛,要把乾女兒吞下肚子一樣,够得上打足一百分的色鬼。

元龍不愧是元龍,眞是裝龍像龍,他裝一個色鬼,便是一個不折不扣的色鬼,以往我們領略過了他這一種神氣。他的一點玩意,内行話叫「乾凈利落」,外行也包你看得過癮,他爲長城影業公司主演「血染海棠紅」,戲雖不多,但塲塲吃重。他飾白光的乾爸爸,這個社會上的偽君子,眞小人,集地痞,流氓,仕紳,惡霸於一身的角色,如果處理不善,把握得不緊,很容易流入偏於一面的性格,而不能混合的,複雜的,表現出這個多方面的人物的個性。

王元龍之所以能綽有餘裕。像寫生畫一般的洋洋灑灑,盡緻淋漓地表現了他能表現的成就,爲的是他社會經驗豐富,所謂「人情閱盡秋雲厚,世路經多蜀道平」,他親身經歷了社會上各種不同的陰暗面,真是形形色色,王四爺無不瞭如指掌,他有了這樣的生活過程,所以他對任何一個角色,不論是忠奸愚劣,險詐刁頑,都無往而不利,長城公司選擇了元龍來做白光的過房爺,是一件非常聰明的舉措,有了元龍在片中,就像畫龍點呵的一樣,使全片的平面圖案上,突出了一座小小的高峰。不由得你不感受到一種輕鬆的快慰。

東山一把青

血染海棠紅 挿曲

黎平詞並曲

白光唱

東山哪一把青,西山哪一把青,

郎有心來姐有心,郎呀咱倆好成親哪。

哎呀哎哎唷郎呀 咱倆好成親哪。

今朝呀鮮花好,明朝呀落花飄,

飄到那裡不知道,郎呀尋花要趁早啊。

哎呀哎哎唷郎呀 尋花要趁早啊。

今朝呀走東門,明朝呀走西口,

好像那山水往下流,郎呀流到幾時方罷休。

哎呀哎哎唷郎呀 流到幾時方罷休。

迎春花

〝血染海棠紅〞插曲

黎平詞

侯湘曲

陳娟娟唱

太陽出來暖烘烘,一夜吹來春的風,

迎春花兒為誰開?開得滿地紅又紅。

太陽出來暖洋洋,雲雀的歌到處唱,

迎春花兒為誰開?只為了春天才怒放。

迎春花,迎春風 迎春花,朶朶紅,

迎春花開,迎春天,

朶朶鮮!朶朶艷!

迎春花多燦爛,春神你道在那邊,

媽媽想的天廟山,女兒想的是眼前。

祝福

〝血染海棠紅〞插曲

黎平詞

侯湘曲

龔秋霞唱

(一)我們的家庭多安詳,平靜美麗像天堂,你是朶

幸福的花兒,在春風中愉快生長。

祝福你呀小人兒,祝福你愉快的生長。(過門)

(二)多少的新衣為你裁,多少的道路為你開。

一路上不會有障碍,從南到北多自在,

祝福你呀小人兒,祝福你路上沒有障碍。(過門)

(三)像魚兒在水中央,任意的浮沉來往,

像那鳥兒在天空裡,儘情的低飛高翔。

祝福你呀小人兒,祝福你自由的生長。

祝福你!祝福你!

人物介紹

群星晶亮

白光

白光「蕩婦心」一片不脛而走,聲譽大噪,而她在「血染海棠紅」中的演技,較之「蕩婦心」更爲出色,因爲這部片才能真正看到白光的優越天才,不必吹噓,看了自然使你驚嘆,使你叫絕。

嚴俊

海棠紅,也就是嚴俊,他是一個專門偷竊珍寶的飛賊,嚴俊對於這路戲,老實說是看家本領,所以演來石破天驚,由不得你不嘆觀止,這戲應該是嚴俊平生的傑作,理想的成功。

韓非

韓非演戲以矯健敏捷,俏皮尖銳見長,「血染海棠紅」中韓非飾演小竊賊福寶,就是海棠紅的門徒,又是海棠紅的忠僕,師徒間道義的凝結,演來感人至深,當係韓非從影以來,最高的藝術成就。

陳娟娟

以電影圈內小妹妹著稱的陳娟娟,她在「血染海棠紅」中也以小妹妹的姿態出現,活潑天眞,嬌憨可愛,戲中的動作宛如她的本人,是一幅逼真的小妹妹畫圖,充滿了人情味。這是娟娟本年到港後的第一聲,但不鳴則已,一鳴驚人!

高占非

硬性巨星高占非,加入長城,主演「血染海棠紅」的探長。以老高來演這樣角色,是工穩而切合。過去凡看過老高戲的,對他都有很深的認識。在這部戲中,老高演劉探長大奎,如生龍活虎,比諸以往,更屬精采萬分。

龔秋霞

龔秋霞是影壇的紅星,她曾爲長城公司主演了「蕩婦心」中的徐淑華,這「血染海棠紅」,復由她主演探長劉大奎的夫人,她對這一角色,刻劃無微不至。而且施展她的歌喉,觀衆又可聽到秋霞動人的曲子了。

王元龍

提起王元龍來,誰都知道他是影壇的宿將,資格老,經驗多,他在「血染海棠紅」中飾一市儈而又兼流氓的周千裕,是白光後來的姘頭,那副老奸巨滑的腔調,寫盡了市儈流氓的本色,可說是每一場戲都得心應手,每一鏡頭都淋漓盡緻。

黎明

這位以硬裡子著稱的黎明,「血染海棠紅」中的白光姘夫周靑華,演來陰險狡滑,維炒維肖。

許可

許可是後起小生中的優秀分子,他飾「血染海棠紅」中陳娟娟的愛人,這一對璧人,使全片的畫面,溫暖如春。

司馬音

司馬音以紅伶白蓮花的身分在「血染海棠紅」中再度出現,演技流利可喜,宛如一個眞正的名坤伶。

(趙宋)

「血染海棠紅」是長城影業公司繼「蕩婦心」後精心攝製的又一部鉅片,這部戲包括了七塊頭牌明星。劇本是陶秦寫的,道演仍是岳楓,這部「血染海棠紅」,編導如前,而故事內容與導演手法又有了新的進展。白光在「蕩婦心」中是演一個被人最同情的女人,而在「血染海棠紅」中是演一個被人最痛恨的女人。一個演員的好壞,就是在要你流淚,你就不得不流淚,要你切齒,你就不得不切齒。白光仍舊是白光,前者是那末可憐,後者又這末可恨,這就是演員演技的成功處。嚴俊在戲中仍與白光是一雙夫婦,不過,這一雙夫婦則不同於「蕩婦心」中的那一雙夫婦,前者是悱惻纏綿,後者則勾心鬥角,然而嚴俊演「血染海棠紅」中的海棠紅,洗練純熟,比較「蕩婦心」中的陳道生,不知精采了幾多倍。韓非與龔秋霞二人也各展了所長,加上陳娟娟,高占非,王元龍三支生力軍,這個陣容,當然是無與匹敵。

這部戲的骨子好,演員表演得好,導演處理得好,攝影的技巧好,佈景的設計好,錄音好,效果好,音樂好,歌曲好,可說是一部盡善盡美的好片子,這樣的片子,一定會使觀眾滿意,不惜一看再看的。所以我們鄭重的介紹,我們向愛好電影藝術的觀衆懇切的介紹。 (書)

血染海棠紅

歐陽生

在東方最大的一個城市裡,出現了一個來無影去無際的飛賊,專門偷盜女人的珠寶,鬧得滿城風雨。這個飛賊姓什麼,叫什麼,怎麼樣的一個人?沒有人知道。連警局方面,也沒有線索可尋。祗有一點痕跡,那就是他偷盜過手後,總留下一朶海棠花,到底是什麼用意,也沒有人曉得。因此,人家代他起了個渾名叫「海棠紅」。

海棠紅是什麼人?

海棠紅是什麼人呢?整個城市裡的人都談虎色變。大偵探長劉大奎,也爲這層出不窮的偷盜案,大傷腦筋。他四處踪尋,誓必捕他到案。其實,海棠紅就是劉大奎幼年時的好朋友馬得標,現在也天天和他見面。他行三,人稱之曰馬三爺。馬三爺在這城市裡有他的地位,他自己說是個經營皮貨商人,席豐履厚,舉動豪濶,出入茶舘酒肆,交結巨賈顯宦,他盜劫珠寶的勾當,除了他的心腹門徒福寶和他的太太三奶奶外,沒有另外的人知道他。一個外表裝得成模成樣的人,你敢相信他是飛賊海棠紅嗎?

馬三爺的太太三奶,是個風騷淫蕩的女人,她原是北方勾攔出身的妓女,生得妖嬈萬種,有蛇一樣的腰肢,一雙媚眼,未知顛倒過多少人。馬三爺迷上了她,討她過來做太太。三奶奶久處歡塲,揮霍成性,好賭好玩,她嫁馬三爺,就是爲了他能够做賊,錢像泉水一樣,源源而來,可供她花用。

三爺對她的胡亂花錢,也感到了不滿,有一次,他發覺保險箱裡又少了二百塊錢,向她質問,她竟若無其事。他覺得這樣下去不對,婉勸着她說:

「老九,你別以爲我們這樣子,就可以過一輩子?記得當初你跟我的時候,我跟你提過,現在趁着年紀輕,胆子大,家累少,讓我們多存幾個錢,等我們有一子半女的時候,我們就不能幹這個了。找一件我們可以做的事情,規規矩矩的過我們下半世。可是照你現在的情形,有一個子就化,我們什麽時候才能有點積蓄呢?老九,我們是靠着犯法過日子,你說這個錢能够隨便花嗎?」

三奶奶聽了三爺的話,翻起身來,忿然作色說:

「我明兒起就不化你的錢就是了!」

「我不是這個意思,應該化的總得化。」三爺躁急地向三奶解釋。三奶搶着說:

「有什麽不應化的?錢我化了!衣服不要穿?朋友家裡不要去?哼!你三奶奶吃慣了,穿慣了,誰叫你瞎了眼討我回來的?老實告訴你,你有錢我總得化。」

「要是我沒錢?」三爺的臉沉下來。三奶打着冷笑說:

「沒有錢那還容易,回我北京老窩去,要吃什麽有什麽,要穿什麽有什麽。」說着刁潑地向三爺一指:「到那個時候你三爺就是個王八!」

「什麽?」三爺聽了三奶的話,火氣升了起來,他狠狠打了她一下。三奶被打之後,也撒潑起來,大哭大鬧着:「你打,你打,你打,連你的孩子一塊兒打死!」

「有了孩子嗎!」這一來,三爺的心突然軟下來:「有了身孕爲什麽不告訴我呢?」

三爺覺得剛才的舉動太過火,他一股怒氣突然冰消了,他抱着梨花帶雨的三奶奶到床上去。

一枝紅杏出牆來

每天早上,馬三爺照例提着鳥籠上茶館,很悠閒地品着香茗。探長劉大奎,也一早到茶館來,他和三爺碰面,因爲是多年的朋友,免不了親熱地寒暄一陣。本來,劉大奎一向以爲馬三爺是個正人君子,又兼是總角之交,所以很尊敬他。但自「海棠紅」的盜劫案發生了後,他對於三爺特殊的行動,不由得感到懷疑。不過,在沒有事實証明之前,他還不敢斷定他就是「海棠紅」。今早,他看到三爺的神色有異,心頭一動,於是用窺探的口吻向他說:

「聽說三嫂子快養孩子了,你倒比我先做了爸爸,生孩子以後,家累可就重了,以後做生意要穩重一點。」

「只要能够養活家口也就算了。」三爺悠閒地回着,大奎却進一步說:

「可不是嗎?只要能够養活家口就够了,何必冒着危險想發大財呢?犯了法,落了網,家不能養活,老婆孩子,大哭小叫的,到那個時候,懊悔也太遲了。」

劉大奎的話,句句刺着三爺的耳,打中了他的心,他正要回答的時候,忽然他的門徒福寶跑來,在他耳邊說:「三奶肚子疼,快要生產了。」三爺聽說,連忙辭了劉大奎,回到家裡來。他踏上樓梯,已聽見房中專出了嬰兒的哭聲,他不知是驚是喜,忙走入房去,看着三奶奶疲憊地躺在床上,他握着她的手,殷殷地慰問着她,又看着初生的女孩,伏在母懷,衷心感到了很安慰,但剛才劉大奎在茶館裡的話,又在他心裡響了。他覺得生了女兒,已成一個有兒女的家了,爲了這個女兒,爲了這個家,應該從新做人了,過去所做██,今後應該洗手不幹才對。

三奶奶呢?孩子是養下來了,但她並未負起母親的責任。她每日濃裝艷抹,在外面極賭狂樂,把孩子拋棄不管。而且又偷偷地戀着舊時的姘頭周青華,周青華是一個游手好閒,陰險狡滑的白相人,懂得奉承女人的秘訣,三奶奶給他弄得如醉如癡,私底下時時拿錢倒貼了他。

三奶奶玩到了半夜才回家,馬三爺在樓上看見有一個男人送着她回來,而且很親熱地道別。他氣得七竅生煙,等她踏入門,變著臉說:

「到那兒去了?」

「陳太太那兒!」三奶淡淡地回着。

「打牌?」

「嗯!」三奶瞟了三爺一眼,就倒下床。三爺抑不住了心頭的氣,拉她起來,切齒地說:

「剛才那小子是誰?」

「嗯,幹什麽?姓周!」

「是你什麽人?」

「幹麽呀,吃人哪!」

「說話,誰?」三爺滿臉殺氣地迫着三奶,三奶悻悻地說:

「老客人,剛從北京來的,他要送我回來,我不好意思不讓他送,怕得罪人!」

「放屁!我告訴你,你現在是馬三奶奶,不是八大胡同的窰姐兒啦!」

馬三爺正想發作,忽然孩子在搖籃裡哇哇地哭了,馬三奶奶忙着走過去,「哦……哦……」地呵護着她。三爺看到了孩子,心又軟了,轉換了口氣說:

「成天不在家,孩子擱在家裡打算讓誰管?你要知道,你已經是有了孩子的人啦!」

白蓮花的鑽鐲不見了

馬三爺自從生了孩子之後,洗心革面,不幹盜刧的勾當,開了一家雜貨店做買賣。他依然在巨賈顯宦中週旋,生活過得自在。有一天,王軍長請客,他和三奶奶自然是上賓之列。此外的來賓有探長劉大奎夫婦,有名坤伶在王軍長家中,名伶白蓮花的鑽鐲忽然不見了!

白蓮花,有馬三奶奶的情人周青華,還有許許多多男女貴客。他們在一塊喝酒,打牌,狂歡作樂。

馬三爺沒有打牌,站在一旁觀戰,觀得無聊了,他走出來廳角休息,忽然在客廳外傳出一串低微的稔熟的在聲音,他不禁側耳而聽:

「照這樣我眞的過不下去了。」是女人的聲音。

「他的手上不是有一點錢嗎?」是男子的聲音。

「要光的呀!他既然不幹了,那兒還會有錢來?」

「我想慢慢的,他還是會幹的!」

「這一次他是眞的不幹了,開了一個小雜貨店做買賣了。」

「你得想想當初呀!」

「別提當初了,我眞後悔跟了他!」

「可是那時候,除了他你又把誰放在心上?」

「人家都恨死了,你還吃醋呢!」

馬三爺偷偷開了耳房的門,看清楚說話的正是馬三奶奶和周靑華,兩人在猥褻地調情。他氣得心臟幾乎要爆裂,想撲上去,但劉大奎已從他身後走過來,他到一邊閒談。他失魂落魄地和大奎談了一些話,一眼看見三奶奶又再入座打牌,周奇華偎依在她的身旁,一副油腔滑調的怪相,使三爺氣得眼睛冒出火來。他拿了一盒煙,走近周青華的身邊,調侃地說:

「抽一根煙吧!」

「謝謝!」周靑華很尶介地行坐不安。忽然男客群中有人嚷着:

「三爺,三爺,莊家連賠三手,快來,快來!」

「我們也去看看去。」三奶奶拉白蓮花走過了去。

就在人衆吵雜中,白蓮花忽然失驚的怪了一聲。

「什麼事?」衆人齊聲的急問。

「我的鑽鐲不見了。」白蓮花說。這眞是怪事,許多客人都覺得納罕。三奶奶也很關切地說:

「眞的怎麼會丟了呢?」

作爲主人的王軍長,碰到了這回事,眞是大煞風景,不快極了。他向劉大奎說:

「劉探長!,你看這怎麼辦?這怎麼對得住白老板!」

劉大奎默默不作一聲。許多賓客都請他在身上搜一搜。他慢吞吞地說:

「請大家靜一靜,聽我說一句,這件事很簡單,白老板沒有離開過這間屋子,那麽這東西一定還在這間屋子裡,誰拿的呢,沒人敢說!搜吧!先搜誰好呢?這屋子裡人都是體面人,王軍長當然不會請一個做賊的客人,大家當然不願有一個做賊的朋友。所以爲了顧全其中一人的面子,我以爲對了這件事,現在可以不必追究。不過,我要請這個人明白,這是件對不起人的事,對不起白老板,對不起王軍長,更對不起在座的許多朋友,我希望能在明天中午以前,把這件東西,還給白老板,否則的話,我爲了自己的責任,就顧不到朋友的面子了。」

劉大奎這一席話,說得很沉重,顯然是針對馬三爺而發,馬三爺聽了他的話,感到了狼狽不堪,於是大家不歡而散。

三奶奶的淫毒手段

馬三爺和三奶奶回到家裡來,三奶奶剛剛把大衣脫下,三爺突然搶上前,狼狽地向她就是一巴掌,大聲地叱着:

「拿來!」

「拿什麼?」三奶奶虚心地說:「你又打我幹什麼?」

三爺不由三奶分說,在她的手袋搜出了白蓮花失去的那隻鑽鐲,很氣忿地駡着她:

「你這是什麼意思,我知道!除了你就沒有別人會幹這個,要是給人知道了,咱們還有臉見人嗎?」

三爺聲勢洶洶,怒視着三奶,三奶的心一橫,也眉靑眼綠,咬牙切齒地說:

「本來我就是海棠紅的老婆,有什麽要臉不要臉的。」

「你說什麽?」三爺暴跳起來:「我告訴你,從今以後不許你再提海棠紅三個字,記得孩子出世那一天,我不是跟你說過,我們再也不幹這個了,爲什麽今天晚上就破壞我的心願?」

「沒有錢化,你讓我跟你省吃,儉用。我過不下去!」三奶奶倒在床上,抽噎起來。

「天下只有你情願自己丈夫做賊,明天得給人送去。還有一件,下次要讓我再看見那個姓周的跟你在塊,你別想再活。」

三爺說着,把那隻鑽鐲放在枕頭下,倒頭而睡,三奶奶却悻悻地把頭移向床尾去,夫妻分頭而睡,一句話不發。

下半夜,三爺們發現三奶奶不告而走,保險箱的錢物被捲走了,女兒也被抱走了,他嚇得發呆。忽然外面有一陣緊急的敲門聲,要找馬三爺。他從樓梯見劉大奎帶了警探要來捕他,他慌忙地從後面逃走。劉大奎一進來,捉不到人,祇在枕頭下起出了白蓮花的那隻鑽鐲。

馬三爺從家裡走出來,像一隻受傷的野獸,奔到周靑華家,聽見一串胡弦之聲,看到三奶奶和周靑華正在談他的事。他站在門外,只聽得三奶奶說:

「就怕劉探長不肯抓他,因爲他們倆是從小一塊長大的朋友。」

「我保不會,劉探長是怎麽樣一個人,咱們全都知道,有了你這麽一個告密的電話,老馬這個筋斗算是裁定了。」是周靑華的聲音。三奶奶得意忘形地說:

「我真希望明天報上登出幾個大字:「飛賊海棠紅落網!」

「馬三奶奶真不含糊,」周靑華打趣地說:「居然還有謀害親夫的本事。」

「死鬼!我這樣做還不都是爲你!你還損我!給我拿枝香煙去。」三奶奶妖媚地指使着周靑華,又惶惑說:「青華,還有他的徒弟福寶,對他挺忠實的,他一定不會饒我們。」

「老九,你把我當什麼人,我姓周的也不是好惹的!」

周靑華替三奶奶點上了煙,拍拍了肩膀。三奶奶吐出了一口濃煙,有氣無力地說:

「我總是覺得有點怕。」

「老九別怕,我姓周的,不含糊。」

馬三爺站在門外,聽得忍耐不住,不禁痛憤着:「好毒的心呀!」凶惡地衝入門去,抓住了周靑華痛打,周靑華也死力反擊,這突如其來的事,使三奶奶驚得心碎,她躲在一邊發抖。周靑華抽出了一柄尖刀,向三爺刺去,三爺眼快,避過了鋒頭,那柄刀插在板壁上,他順手抽出,死力因向周靑華的胸一上戮。三奶奶看見周青華被殺了,驚駭地呼着:

「救命啊救命啊!打死人了,打死人了!救命呀救命呀!」

三爺像一個魔鬼,正想猛撲三奶奶,三奶奶已經走了,外面警笛狂鳴,他惶急中抱了在床上的女兒逃走。

就在這時候,探長劉大奎接到了電話,說周靑華被殺,他認定馬三爺所爲,他一定要去抓他。劉太太婉勸着丈夫:「他已經逃走了讓他去吧!」劉大奎說:

「你不知道,外邊人誰不知道我跟他是要好的兄弟,人家會說我故意放走的,尤其是他太太會這麽說的。」

「他的太太呢?人呢?」

「誰知道,她是一個出賣丈夫的女人,她的行蹤當然是鬼鬼祟祟的!」

「那麼她的孩子怎麼辦呢?」

「哼……」劉大奎正想出去,忽然有叩門聲,意外地,馬三爺滿身傷痕,抱着女兒走入來,劉大奎驚奇地叫了一聲:

「啊三爺!」

「大哥我……是來向你自首的。」

三爺說着,身體軟攤地倒下去,劉大奎連忙扶接送他起來,劉太太很哀憫地說:

「啊!三爺三爺,快快地躺下歇歇吧!」

三爺坐在沙發上,惶愧地說:

「大哥,我大對不起你!」

「你爲什麽不早聽我的話,」劉大奎說:「到現在弄到這種地步。」

「自從那一天得意樓聽了你的話之後,到家裡又生下孩子,所以想前思後,我就决定洗手不幹了!可是大哥,我又怎麽能替我自己辯白呢!以後是生是死倒也隨便,只要這個孩子……」三爺指着女兒,哽咽地說:「她……她沒有地方去。」

「那她的母親呢?逃走了?」劉大奎說。

「大哥嫂子,我求求你們把這苦命的孩子收留下來吧,嫂子,請你看看她可憐!」

「那麽就把她送到孤兒院去吧!」

劉大奎看看三爺那副可憐的形態,又看看那女孩子,也不禁心軟下來。劉太太也不禁說:

「大奎這孩子怪可憐的。」

「好吧!」

三爺聽了大奎這一聲,馬上下了頭說:

「謝謝大哥!」

「我一定把她扶養長大!」

「三爺我們會侍她好的,你放心好了。」

鐵窗中無盡的歲月

馬三爺入獄了,他被判無期徒刑,他的心腹門徒福實趕到獄中看他。福寶在鐵窗角外偷偷地向三爺說:

「三爺,我們知道你一個人把我們的罪都給頂了,人家告訴我無期徒刑就是……」

「就是死,」馬三爺說:「是不是?沒有關係!」

「三爺,我跟大家商量好了,下個禮拜六……」

「不,你回去對他們說,我不想再犯法了,不要讓他們再費心思。」

「大家會笑我們沒用,我們也對不起你!」

「讓他們去笑吧,你常常來看看我,隔幾天去劉家看看那孩子,那你就很對得起我了。」

「那個沒良心的女人,我每天在那兒找,要是找到的話,我一定替你報仇。」

「算了!」三爺說:「這種女人,遲早要吃苦的。」

「吃苦,他把你的東西都拿去了,足够她過一輩子。」

「瞧着吧,你也不用去找她。」

時間到了,福寶辭了三爺出來。

X X X

馬三奶奶自馬三爺入獄後,她把三爺所有的一切佔爲已有。她改名爲金麗嬌,再在風月場中活動。她另找到了一個戶頭,是一個惡大亨,五十餘歲的老頭子,叫周子裕的,老而風流,她認他爲乾爹。她租了一個房間,落雪了,她好像有什麼心事,站在窗前凝思。周子裕說:「老九何必呢……」他情急招着手:「唔,過來呀!」

三奶奶妖嬈地走到周子裕身邊,周子裕拉着她的手說:

「不要難過,憑你的漂亮聰明,東山再起,會怕沒有人上你的鈎。」

「乾爺你還開我玩笑!」

「誰開你玩笑,眞的!」周子裕是一陣猥褻的笑。

「我侍候你一個人精神還不够呢!」

「哎,誰叫你去侍候別人,我也捨不得你呀。我幫你的忙,弄幾個小妓,開一門口,你這輩子就不怕了。」

「真的?」三奶奶說着,倒在周子裕懷裡,撒嬌撒媚地說。周子裕喉裡滾着一串模糊的聲音:「乾爹還會騙你嗎?」

時間過得很快大,已經十餘年了,三爺的女兒,在劉大奎夫婦扶養之下,已經長大了,長得活像一朶含苞待放的春花,劉太太爲她取名愛珠,很愛惜她。三爺在獄中,每每聽到福寶報說女兒長大的情況,衷心感到了無比的安慰。

愛珠大了,也懂得戀愛,她和一位少爺盧傳中的感情很好,兩人有終身之約,兩家的家長對她們的行動也表示允許。

她們將要結婚了。劉大太帶愛珠到房裡來,撫摸着她的頭,很凄涼地說:

「愛珠,你從小到大沒離開過媽一步,現在你快要離開家了,媽好像有很多話要跟你說,可是又不知道說甚麽好?」

劉太太的眼眶中充滿淚水,摟着女兒的頸,很傷心地再說下去:

「愛珠,媽也捨不得你。傳中,以後愛珠要你愛護她,我把她交給你了,我們知道,你是一個很肯努力的青年,希望以後對自己的工作和思想,更要努力,你的失敗就是愛珠的失敗,你的成功就是愛珠的成功,愛珠,你爸爸就祇有你這一個女兒,他對你的希望很大。……」

「媽!不,媽!」愛珠感動得迸流着眼淚,倒在母親懷裏。劉太太收住了眼淚,撫慰着她:

「快不要孩子氣了,到房裡去整理整理,日子也不多了,你們把禮服定好了它。傳中,作陪愛珠一塊兒去定禮服去。」

盧傳中應了一聲,偕愛珠到樓上去。

三奶奶要索回女兒

愛珠和傳中上樓之後,劉太太正想休息去,忽然有一個女客來訪。劉太太感到了意外,不禁叫了一聲:

「你是……?」

「劉太太,不認識我了吧!」那女人說。

「哦,三奶奶,請坐!」

「好!劉太太,她現叫愛……愛什麼?」三奶奶看着琴台上的愛的像片說。

「你有什麽事嗎?你先請坐!」

「你也坐,我這次來,沒有別的意思,我是來問候你們,謝謝你們兩位把女兒扶養長大了,現在我想看看她!」三奶奶這一說,使劉太太發了一楞,說:

「對不起,你不能看她,我不能讓她知道你是她的母親!」

「什麽?」三奶奶不爲然地說:「劉太太,我不但想看看她,而且我還要把她帶走!」

「帶走?三奶奶!三爺會答應嗎?」

「哼,他是個無期徒刑的犯人,他沒有名份講話。」三奶奶站了起來。

「我不能否認這孩子是你生的,可是養大她的是我,教育她的是我,在這十幾年來,我們已經有了不能分離的感情,你就把她帶回去,她也很難聽你的話,而且她現在就要結婚了。」劉太太說。

「這些個我早就知道了,她訂婚的報紙我還留着呢,現在我們不必談這個。

「爲了這孩子的幸福,你要是愛這孩子的話,你還是不能把她帶走。」

「你是說她跟我在一起不幸福嗎?」三奶奶冷酷地說:「你看着,我一定讓她吃得好,穿得好,雖然比不上這兒,不過往後的日子,不會比這兒差。」

「三奶奶你別生氣,我是怕她知道自己的身世,怕她知道她父親是誰?」

「他老子不爭氣,我做娘的可沒有什麽對不起她,」三奶奶聲色俱厲地說:「況且父母是天生的,有什麽法子改,你說一句,不答應,我們可以用法律來解决。」

「我不能答應你。」劉太太沉思了一會下决心說。

「好,我們法庭上見。」三奶奶乾脆地說。

在這時候,愛珠和傳中從樓上下來,三奶奶看見,叫了一聲「愛珠」。愛珠沒應她,向母親說:

「媽,我們出去一會就回來,」

「好,你們去吧,快點回來!」

劉太太看女兒出去了,又回頭向三奶奶說:

「三奶奶請你想一想,除了帶她走,還有沒有其他的辦法?」

「不要人也可以,」三奶奶說:「五十根金條怎麼樣?」

「五十條?」

「積穀防饑,養兒防老,現在我的孩子讓人家霸佔了去,只有錢可以防老。」

「可是我們那兒來這麼多錢?」

「那我不管,十天之内我來拿錢,要不然我就帶人走。」三奶奶說着就走,但又反轉身再說了一句:「劉太太,這件事張揚開去,你我都不方便。」

劉大奎回到家裡來,劉太太把這件事告訴了他,大奎聽了很氣憤,要立刻去抓她。劉太太說:

「你只要一抓這個女人什麽事就會張揚出去,到這個時候,我們對不起三爺在其次,尤其是愛珠,她明白了她自己的身世,就會失去她應有的自尊心,那麽我們之間十幾年所建造的愛將因之而消失,爲了愛珠,我們不能這樣做,不能抓這個女人。」劉太太滴淚珠說。

「敲搾,不要臉的女人!」劉大奎切齒地說。

「大奎,我還有一點手飾。」

「這些都是紀念品,也值不了多少錢。」

「那末怎麼辦呢?能不能向朋友借一點。」

「五十根金條怎麽借呢,那末只有把房子賣掉。」

劉大奎要賣房子的事,傳到了福寶的耳裡,福寶跑到監獄裡告訴馬三爺。三爺聽說,緊問着:

「快說,劉大奎爲什麽要賣房子?」

「三爺你別生氣,我告訴你,這是三奶奶迫着他們賣房子!」福寶說。

「三奶奶還在…………」

「三奶奶要把愛珠領去太太不肯,三奶奶說人不要可以,要黃金五十條。」

「大奎不會怕她的,可以抓她,爲什麽…………」

「可是劉探長劉太太怕事情鬧出去以後,愛珠就會知道她不是她們的孩子。」

三爺聽了這話,他記起了當年他會懇求大奎:「千萬不能讓她知道她生母是個行爲不正的女人,她父親是個賊。」他覺得這樣連累大奎的確不該了。

「三爺,你瞧這怎麽辦的好,這不是叫劉探長破產的嗎?愛珠要是眞的給她帶走了。這不太可怕了嗎?」

福寶去後,馬三爺的心像給刀割一樣,福寶的話,反覆地在他腦際廻旋,他不覺地奮然而起。

海棠紅越獄殲妖婦

報紙上騰載着「海棠紅越獄潛逃」的新聞。

三奶奶和周子裕坐汽車裡,從鬧市經過。她看見了報紙,突然變色,心頭一怔,向周子裕說:

「乾爹,我不去了,我回去好嗎?」

周子裕若無其事地說:

「怎麽你怕他,跟乾爹在一塊,你還怕他,……去……去……去……」

三奶奶下了車,一個人到XX酒店去,她在路上走,發覺馬三爺跟她的踪,她失魂落魄地走入另一家酒店,坐立不安,馬上命人打電話催周子裕來。周子裕來了,他問三奶奶還有什麼要事!三奶奶說:

「乾爹,他跟着我!」

「誰?」

「海棠紅!」

「海棠紅他是個逃犯你怕他幹什麽?你眞的怕他,不要怕,乾爹在這裡陪你!」

「乾爹他會找到我這兒來!」

「他會找到這兒來,我非得要叫他試試看不可!」周子裕說吧,馬上打電話給警察局,請派一個弟兄到來保護他。他打完了電話,向三奶奶說:

「老九呀,我看劉家的錢不要了吧!還是要人吧!明天我陪你去……」

「唔!」

三奶奶應了一聲,就和周子裕一邊在玩牌,一邊在調笑。

馬三爺已經跟到酒店來,他看見六三七號房門外有人跕崗,他大模大樣熟性地向警士說:

「當心呀屋子不許人出入。要是有人擅自進出,你就抓住他,不聽話你就開鎗!」

警士連連稱是,馬三爺開了門進去。周子裕三奶奶乍見了三爺,驚叫了一聲,周子裕忙問着「誰?誰?」三奶奶說:「海棠紅!」周子裕驚覺地拔出了手槍,指着三爺,叫他站住,大聲地嚷着强盜。三爺凶狠地撲過去,奪去了他的手槍。周子裕心裡駭怕,奪門而走。

「站住,站住!」

警士誤認周子裕是强盜,趕上前一槍把他擊斃。三爺馬上關了門,他想結果了三奶奶,但她已經走了,他看見她向天台走,他拼命地追着。到了平台,三奶奶沒路可走,三爺叱着她:

「站住,我看你那兒跑!」

「你……」三奶奶心驚脉跳地說:「你一點都不肯放過我!」

「我放鬆過你,可是你一點都不肯放鬆我!」

「請你看在夫妻情面上,饒了我吧!」

「我饒你,你是個卑鄙無恥的女人,我要你死!」

三爺像一個凶神,一步一步地緊迫着三奶奶。三奶奶的靈魂已經出竅了,她一步一步地向後退,一不留神,竟從七層樓頂跌下來。

一個女人從七層樓上墜下來,街上突然起了一陣騷動,人潮突然狂湧上來,警笛在人叢中狂鳴了,三爺在危樓上呆了一呆之後,他意識到他應該走了,他向後樓惶急地逃逸。

一片幸福的歌吹!

夜色蒼茫中,馬三爺來敲劉大奎的家門,他壓積在胸中的憤懣總算洩了,但精神很爲疲憊。劉太太聽見敲門聲,她從樓上走下來,她一眼看見三爺推門進來,又驚又喜,忙叫着:

「三爺!」

「嫂子!」

三爺受了極度的刺激,幾乎支持不住了。劉太太請他坐下,關切地說:

「你這件事鬧太大了,快進去。三爺怎麼樣了?」

「那個壞女人死了。」

「呀!」

「大哥呢?」

「他爲了你的事到警察局去了。」

「我眞對不起你們,你把愛珠扶養得這麼大,我真不知道怎樣感謝你們才好呢,嫂子,愛珠呢?」

「她已經睡了!」

「我可以看看她嗎?」

「當然可以,你來,她明天就要結婚了!」

劉太太帶三爺到愛珠的門口,三爺看着女兒正在酣甜的睡夢中,他感到了一種莫名的安慰,他掩着臉哽咽地向着劉太太說:

「嫂子能不能讓我看到她的結婚禮。」

忽然外面有一陣敲門聲,劉太太慌忙地推着三爺說:

「三爺,你先到我房裡息回兒再說吧!你大哥回來了,你快進去吧。」

劉大奎走上樓來,劉太太馬上迎上去:

「怎麼樣了?」

「跑了沒有抓住?」劉大奎說。

「大奎,他來了!」

「什麼?」

「他是來向你自首的」

劉大奎見了馬三爺,他很不安地叫了一聲:

「老弟!」

「我太對不起你們了!」

「你太不值得了!犯不着這樣做,你以後打算怎麼辦呢?」

「我這樣做是對的,我不能再連累你們了!」

三爺這一說,大奎已明白他的苦心。他不禁搖頭感慨,劉太太乘機說:

「大奎,三爺想求你讓他看了愛珠的結婚再進去!」

「好,我答應你。」

這一夜,三爺就在大奎的家裡住宿。翌日,是愛珠結婚的良辰,許多賓客都齊集禮堂,自然,三爺也跟着大奎他們到會。在婚禮進行之前,忽然有人送了一件禮物到禮堂來,侍者向愛珠說:

「劉小姐,這是花舖剛才派人送來的,說是送給劉小姐的!」

這件禮物,是用一個盒子裝的,是一朶海棠花,愛珠誤會是大奎送給她的,她對大奎說:

「謝謝你,爸爸這是你這給我的。」

「是的,」大奎含糊地說:「是爸爸送給你的。」

馬三爺站在一旁,看着女兒,幾乎要哭出來。劉大奎向愛珠說:

「愛珠,這是馬伯伯!」

「馬伯伯!」愛珠恭敬地叫了一聲,馬三爺不知如何是好,大奎馬上接上去:

「你小時候,馬伯伯最喜歡你了。」

「馬伯伯」

愛珠再親熱握着三爺的手叫了一聲,三爺苦笑着,侍者來催劉大奎入席,大奎向愛珠說:

「你快讓你媽媽給你整理一下!」

禮堂的樂聲四起,三爺站在一邊發呆。一個探員拍着他的肩說:

「三爺,我們該走了吧!」

三爺點了點頭,探員的手銬已把他鎖上。福寶從人叢匆匆地走上來,叫着:

「三爺!」

「福寶咱們再見!」

三爺一步一回頭,大奎也佇望着他,福寶送到門口很傷心地說:

「三爺你走啦!」

探員押三爺上囚車,福寶向三爺揮手,禮堂中的司儀正唱着:証婚人宣讀証書。

以後是一片幸福的歌吹!

(完)

血染海棠紅人物畫像

樹棠

妖嬈多姿的白光——馬三奶奶

白光在「血染海棠紅」中飾演的三奶奶一角,是白光獻身銀幕以來,成就最高的角色。這個角色,在全中國的女明星中沒有誰能演得好,演得像,演得比白光更爲適合。所以,這個角色的成功,一半是白光的演技純熟,一半是白光的天才。我們先得介紹這個角色的性格。這一角色,是個迷失了本性,沾染上妓院中的傳統惡習,再加社會的惡劣風氣薰陶,使她成爲一個梗頑不化,卑劣自私,陰險毒辣的女人。

她曾經嫁了一個丈夫,這是個竊賊,是個偷竊名貴珍寶的飛賊,她就嫁與這個飛賊,爲的是這個飛賊,常常行竊,能够不斷的增加財富,她要吃喝要頑,要盡量的享受,於是鼓勵她丈夫做賊,勸勉她丈夫做賊,她甘爲賊妻,不,她簡直成爲一個主使教唆的賊犯了!

偏偏她那做賊的丈夫,反而感到「賊」這一行,不是正當的職業,不是法律所能允許的職業。這個職業,要冒生命的危險,時時提心吊胆,以防破案。所以在獲得了一個女兒之後便想革面洗心,從新做人了。

這三奶奶,就是白光所演的角色,不但不對她丈夫同情,轉而深恨她丈夫懦弱萎頓,因爲賊的收入是豐富的,是取之不盡,用之不竭的。丈夫做賊,自己可以任性揮霍,錢像泉水一樣源源而來。假使丈夫一朝歸正,這錢便不能指揮如意。所以反對她丈夫改惡向善的思想,憎恨她丈夫革面洗心的行爲。她要她的丈夫一直做壞人,做强盜,做見不得人事情,以供她的享受,因爲丈夫不聽她的話,她便勾結姘夫,從別一個地方偷竊了東西,嫁禍於他丈夫,而打電到探長家中告密,檢舉她的丈夫,她丈夫是個强盜,要探長立即逮捕。

一個壞心腸的女人,壞到這步地位,已經算登峰造極了!然而不,這個女人不但能出賣丈夫,並且肯出賣女兒,出賣她親生的女兒。

白光,她演這個女人,這個觀衆最不同情,最爲痛恨的女人。但是,她演得好,演得像,演得眞!

戲,本來是假的,如果演到精微之處便不像是假的。白光對於這個三奶奶的角色,從頭到尾,每一鏡頭,每一動作,都經深刻的體味而後表演。故銀幕上給予觀衆的印衆,是個十足的,典型的的萬惡女人。

做演員,尤其做個好演員,並不如想象的容易。演得眞功,演得流利,就得看看你是否素有修養。

白光能演好人,也能演壞人。演好人要像好人,如「蕩婦心」中的梅英。演壞人像壞人,如「血染海棠紅」中的三奶奶。而白光演什麽人像什麼人,所以,白光不惟能做演員,而且是個好演員。

乳燕雛鶯的陳娟娟——劉愛珠

陳娟娟,芳齡不過雙十年華,然而她的成名,却是十多年前的事了。

她五歲便置身銀幕,當中國還沒有聲片的時候,她已是擁有數百萬觀衆的大(實際應該是「小」)明星了。在中國有許多童星祇紅在「童星」的一個階段,成年之後,便不復爲觀衆所愛戴。娟娟則不然,她從童星時代紅起,一直紅到現在,而且紅的程度,隨着她的年齡俱增,今後將更蒸蒸日上,這是中國影壇一顆成熟的果實,一個前途未可限量的紅星。

她本年應長城影業公司之約,由上海來到香港,首次在「血染海棠紅」中出現。她所飾演的角色是個含苞未開的少女,正和她現在的年齡,現在的姿態深深地吻合。

一部好戲,第一要好劇本,第二要好導演,第三要好演員,所以選擇演員,在製片家經常是件苦惱的事情。陳娟娟被選爲「血染海棠紅」中的演員,是經長城當局深思熟慮,而後决定的。長城製片的認真,選擇演員的謹慎,向爲人所稱道。「血染海棠紅」中的少女愛珠,落到陳娟娟身上,就是因爲捨去娟娟以外,再沒有人能比娟娟更爲適合這個角色的緣故。

娟娟在戲中,是白光飾演的那個壞女人的親生女兒。然而她不知道是那個壞女人所生,因爲,當她在襁褓之中,便離開她的生母,由她父親寄養在高占非,龔秋霞飾演的探長劉大奎夫婦家裏,在劉家渡過了十八年歲月,她由襁褓中哇哇女嬰,逐漸變成了玉樹臨風的少女,她祗知道父親是劉大奎,是官廳裏緝捕強盜的探長,是奉公守法的官員,母親是賢淑的劉太太,是持家有道,愛護自己孩子的慈祥的女人。所以,她天真無邪,在這個和氣煦融的溫暖家庭裏,像一個天使,像一隻翱翔在自由天空中的活潑小鳥,沒有一點束縛,沒有一點損害,眞是太美麗了,太高貴了,太幸福了。

可是,她不知道她父親是個強盜,是在牢獄中被判無期徒刑的囚犯,她的母親是個妓女,是個無恥下賤,十惡不赦的女人。

這個幸福的小姑娘,她在戲中的演技猶如行雲流水,用輕快,敏捷,明朗的手法來寫成這活潑天眞的少女角色,她在許多高潮的岸邊散步,觀衆爲她驚心,爲她動魄,而她自己呢,倒幽閒地對這怒潮的吼聲,發出淺淺的甜笑,她給予觀衆的印象太深刻了!這部戲,應該是娟娟走向成功之路的起點。

儀態萬方的龔秋霞——劉太太

大姐龔秋霞,她是電影圈内的「和平之神」,溫柔嫻靜,沉默寡言,處世接物,彬彬有禮。她在家庭中是一個持家有道的主婦,即使是很瑣碎的事情也能治理得井井有條。所以凡她主演的片中角色,正和她的爲人一樣,端莊淑德。在「蕩婦心」中,她演徐淑華一角,因爲劇本的限制,未能展其所長,但在「血染海棠紅」裡,她得到發展天才的機會了,她飾演一個偵緝隊長的夫人,和她丈夫共同處理一件異常繁複的事情,同時撫養着一個別人家的孩子,因爲這個孩子,使她家中幾至破產,其中委宛曲折的經過,如果沒有很深的修養,就不能表達出動人的節奏出來。

秋霞飾演的角色的性格是這樣的:她身爲官廳中的偵緝隊長之妻,是一個瞭解丈夫,愛護丈夫,帮助丈夫的標準賢內助。

她丈夫有一個幼年的好友,這個好友竟是她丈夫職務範圍內必須緝獲治罪的匪犯。當然,在私情上她丈夫多少得顧全這個好友,在公事上又得捕獲這個好友歸案法辦,這是一件極其矛盾的事情,很不容易解决的事情。她愛她的丈夫,她不能坐視這件困難的事情,得不到圓滿的解决,她要帮助丈夫解決問題。終於這個好友犯了命案之後,親到她的家中,向她丈夫自首了。同時她們夫妻還接受了這個好友的在襁褓中的女兒,並負起了撫養的責任•

秋霞在這種場合做戲,深淺合度,極有分寸,她以攝影場的十餘年經驗,加上她的天才,於是就很順利的把戲演得逼眞。

而另一場,秋霞最爲突出的一段戲,是那女兒的親生母來到她家,索還孩子的一幕,那是秋霞在「血染海棠紅」中輝煌的成就,這場戲是她和白光棋逢對手的戰鬥場面,白光以火辣辣的作風向她挑戰,她以柔尅剛,應付白光的奇兵襲擊。

這場戰鬥,如果在戰術上說,有突擊戰,有迂迴戰,有平面的短兵相接戰,白光的演技優越,是人所共知的,尤其白光的這一路戲,更是拿手傑作。所謂大敵當前,倘若沒有一點涵蓄,必然一面倒的居於戰敗者的地位。可是秋霞在這千鈞一髮的關口,施展出她卓絕的技能,與白光針鋒相對,使得這場戲精彩百出,以疾風暴雨開幕,以雲淡風輕收場,猶如萬丈懸崖垂下一線蛛絲,神奇到使你驚嘆不止。

秋霞,畢竟是秋霞,從這裡可以看到她的不平凡處。

「偵緝隊長」的高占非——劉大奎

高占非,保定軍校的高材生,北伐時期他參加了大革命,清黨後退出軍隊而從事於藝術生活,他從武昌順流而下,先到上海,再回天津省親,然後正式參加了上海的大中華百合公司,那是老高從影的起點,這話,已經是二十二年前的事了。

二十二年,這一段長長的歲月,北洋軍閥倒下去了,革命的新政權代之而興,高占非便在南京組府的當兒脫離軍政生涯,把他畢生的志願,交付與電影藝術,聯華公司成立後,他轉入聯華,後來又轉入明星,從抗戰到勝利,他周遊了西南各省,回到上海。勝利之初,又往東北,雖有一個短短的時期,他重行掛上了武裝帶,不過這個時期,眞的很短,短到祗佔他藝術生活三十分之一,他便再度脫下戎裝,飛到香港。

在香港,他首先於「國魂」中飾杜滸,那個忠肝義胆的鐵漢子。後來自組公司,拍製「野火春風」,老高客串大流氓黃虎山一角。在第二部「水上人家」中又飾演漁民的兒子余晉華。現在,老高加入了長城影業公司,主演「血染海棠紅」中的探長劉大奎,這個角色,可說是針對着老高歷史的生活,不啻把他過去從事軍政的生涯變相的演出。所以,畫面的節奏栩栩如生。

戲是這樣展開的:高占非所飾的探長劉大奎,幼年有個相知的好友,不幸他做了强盜,然而老高本其與人爲善的宗旨,平時言語之間,暗示他這位老友,及早回頭,棄惡從善。因爲老高本身是官廳裡的探長,負有維持治安,緝捕盜匪的責任。雖然朋友的道義不能不顧,而國家法律的尊嚴,尤在朋友的道義之上。所謂公私不能兩全,這是老高所演的角色的經緯之處。

當然,一個色角,應該有它的生命,有它動人的力量。老高在這部「血染海棠紅」中飾演的角色,就是有生命,有活力的人物。再加高占非從影二十二年的歷史經驗,於是這個探長便活躍在銀幕上,親切的與觀衆相見。

老高是道地的北方人,氣宇軒昂,身材魁梧,說話的聲音猶如銅鐘,就憑這一個典型已足够探長的風度,因此,現在圈內人均以「探長」呼之。

幾月前,高占非努力研究指紋學,研究緝捕强盜的各種方式,因爲他要在「血染海棠紅」中大顯身手。

老高,這位一直高踞在電影皇座上的紅星,且看他的新成就吧。

老而風流的王元龍——周子裕

「銀壇霸王」王元龍從影已二十餘年,江湖老了,風流飽了!這位霸王已兩鬢漸斑,但人老寶刀不老,他對於風流事兒似乎特具專長,連大名鼎鼎的白光,也被他攬在懷中,收歸名下,做一個寄名的乾女兒了。

白光做人的乾女兒,當然也不是毫無條件,王元龍自有他的一套辦法,所以白光不但自己服服貼貼做了王四爺(元龍)的俘虜,同時把她門下的一個也算乾女兒的女孩子,雙手獻與四爺享用,雖然這個女孩子,還不甘心在白光的手中,摧殘了她自己的貞操與生命。

王元龍在「血染海棠紅」中擺足了一副過房爺的油滑面孔,乾女兒的一雙玉腿,架在乾爸爸的身上,乾爸爸的臉上,有說不出的一副表情,一雙色迷迷的眼睛,要把乾女兒吞下肚子一樣,够得上打足一百分的色鬼。

元龍不愧是元龍,眞是裝龍像龍,他裝一個色鬼,便是一個不折不扣的色鬼,以往我們領略過了他這一種神氣。他的一點玩意,内行話叫「乾凈利落」,外行也包你看得過癮,他爲長城影業公司主演「血染海棠紅」,戲雖不多,但塲塲吃重。他飾白光的乾爸爸,這個社會上的偽君子,眞小人,集地痞,流氓,仕紳,惡霸於一身的角色,如果處理不善,把握得不緊,很容易流入偏於一面的性格,而不能混合的,複雜的,表現出這個多方面的人物的個性。

王元龍之所以能綽有餘裕。像寫生畫一般的洋洋灑灑,盡緻淋漓地表現了他能表現的成就,爲的是他社會經驗豐富,所謂「人情閱盡秋雲厚,世路經多蜀道平」,他親身經歷了社會上各種不同的陰暗面,真是形形色色,王四爺無不瞭如指掌,他有了這樣的生活過程,所以他對任何一個角色,不論是忠奸愚劣,險詐刁頑,都無往而不利,長城公司選擇了元龍來做白光的過房爺,是一件非常聰明的舉措,有了元龍在片中,就像畫龍點呵的一樣,使全片的平面圖案上,突出了一座小小的高峰。不由得你不感受到一種輕鬆的快慰。

人物介紹

群星晶亮

白光

白光「蕩婦心」一片不脛而走,聲譽大噪,而她在「血染海棠紅」中的演技,較之「蕩婦心」更爲出色,因爲這部片才能真正看到白光的優越天才,不必吹噓,看了自然使你驚嘆,使你叫絕。

嚴俊

海棠紅,也就是嚴俊,他是一個專門偷竊珍寶的飛賊,嚴俊對於這路戲,老實說是看家本領,所以演來石破天驚,由不得你不嘆觀止,這戲應該是嚴俊平生的傑作,理想的成功。

韓非

韓非演戲以矯健敏捷,俏皮尖銳見長,「血染海棠紅」中韓非飾演小竊賊福寶,就是海棠紅的門徒,又是海棠紅的忠僕,師徒間道義的凝結,演來感人至深,當係韓非從影以來,最高的藝術成就。

陳娟娟

以電影圈內小妹妹著稱的陳娟娟,她在「血染海棠紅」中也以小妹妹的姿態出現,活潑天眞,嬌憨可愛,戲中的動作宛如她的本人,是一幅逼真的小妹妹畫圖,充滿了人情味。這是娟娟本年到港後的第一聲,但不鳴則已,一鳴驚人!

高占非

硬性巨星高占非,加入長城,主演「血染海棠紅」的探長。以老高來演這樣角色,是工穩而切合。過去凡看過老高戲的,對他都有很深的認識。在這部戲中,老高演劉探長大奎,如生龍活虎,比諸以往,更屬精采萬分。

龔秋霞

龔秋霞是影壇的紅星,她曾爲長城公司主演了「蕩婦心」中的徐淑華,這「血染海棠紅」,復由她主演探長劉大奎的夫人,她對這一角色,刻劃無微不至。而且施展她的歌喉,觀衆又可聽到秋霞動人的曲子了。

王元龍

提起王元龍來,誰都知道他是影壇的宿將,資格老,經驗多,他在「血染海棠紅」中飾一市儈而又兼流氓的周千裕,是白光後來的姘頭,那副老奸巨滑的腔調,寫盡了市儈流氓的本色,可說是每一場戲都得心應手,每一鏡頭都淋漓盡緻。

黎明

這位以硬裡子著稱的黎明,「血染海棠紅」中的白光姘夫周靑華,演來陰險狡滑,維炒維肖。

許可

許可是後起小生中的優秀分子,他飾「血染海棠紅」中陳娟娟的愛人,這一對璧人,使全片的畫面,溫暖如春。

司馬音

司馬音以紅伶白蓮花的身分在「血染海棠紅」中再度出現,演技流利可喜,宛如一個眞正的名坤伶。

(趙宋)