人物介紹

邵氏公司本年度出品喜劇

閨房樂人物誌

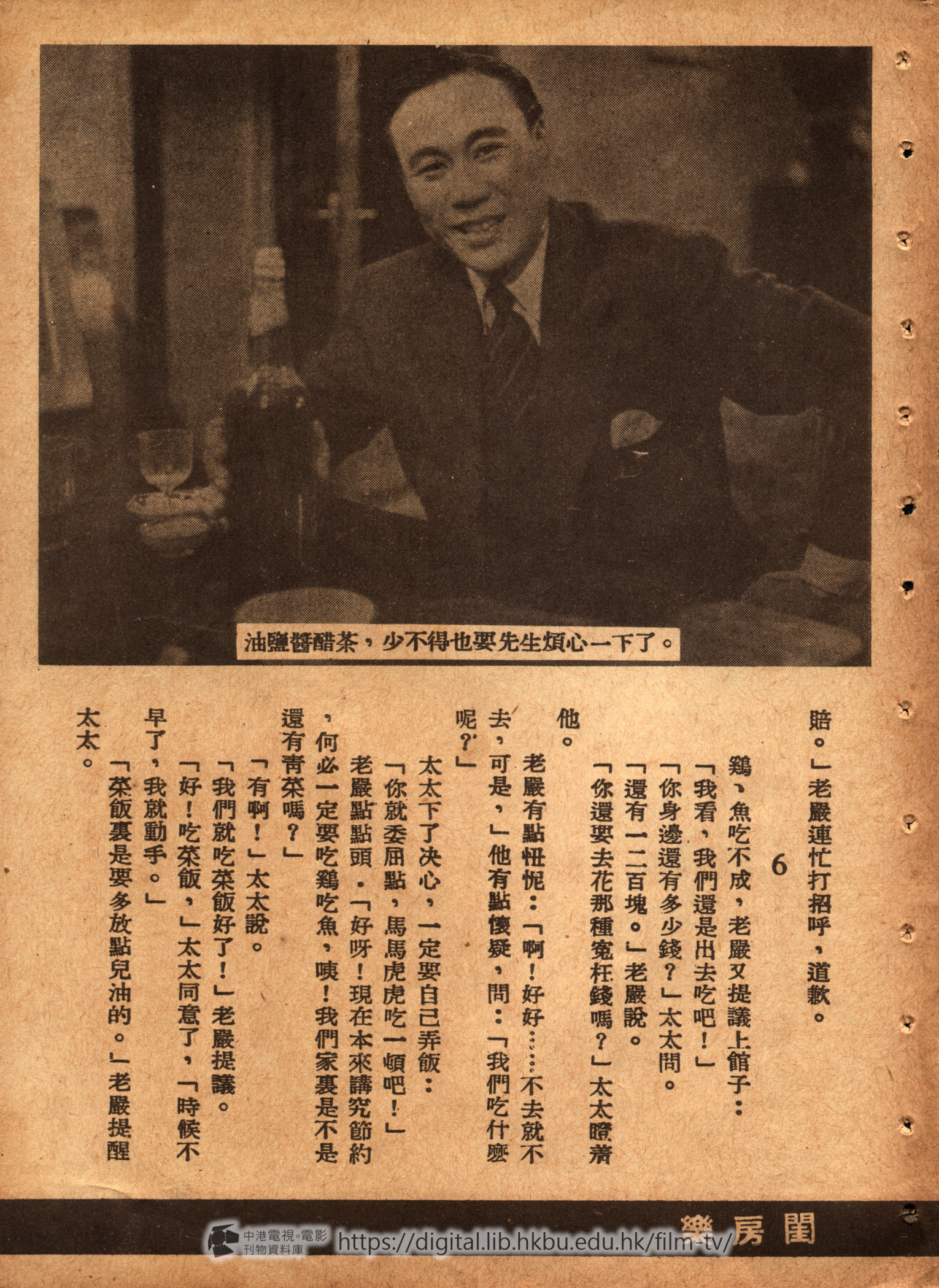

嚴俊

演喜劇,在男演員中韓非是一絕,無論在銀幕上、舞台上,他那種「揮灑自如」的風格,都是使觀衆系念不已的。

除了韓非之外,還有一個生角也兼能演諧角,那就是嚴俊,他在「閨房樂」中飾嚴主任一角,他的突出的演技使整個戲更加强了輕鬆、活潑的氣氛。

由於小生人材的缺乏,近年來嚴俊老是被困在那些哀感頑豔淒凉動人的大悲劇裏面,而在「閨房樂」中則改變了作風,他能夠較多的發揮其才能,因此,「閨房樂」也是他近年來的愜意之作。

劉琦

劉琦的戲路近於「白光型」,近來簡直越演越像了!膩人的慵態再加上紛披的長髪,活脫是一個白光;但是講演技、她無論如何是更老練的;因爲在嬌慵之外,她還另外有表現潑刺的一手。

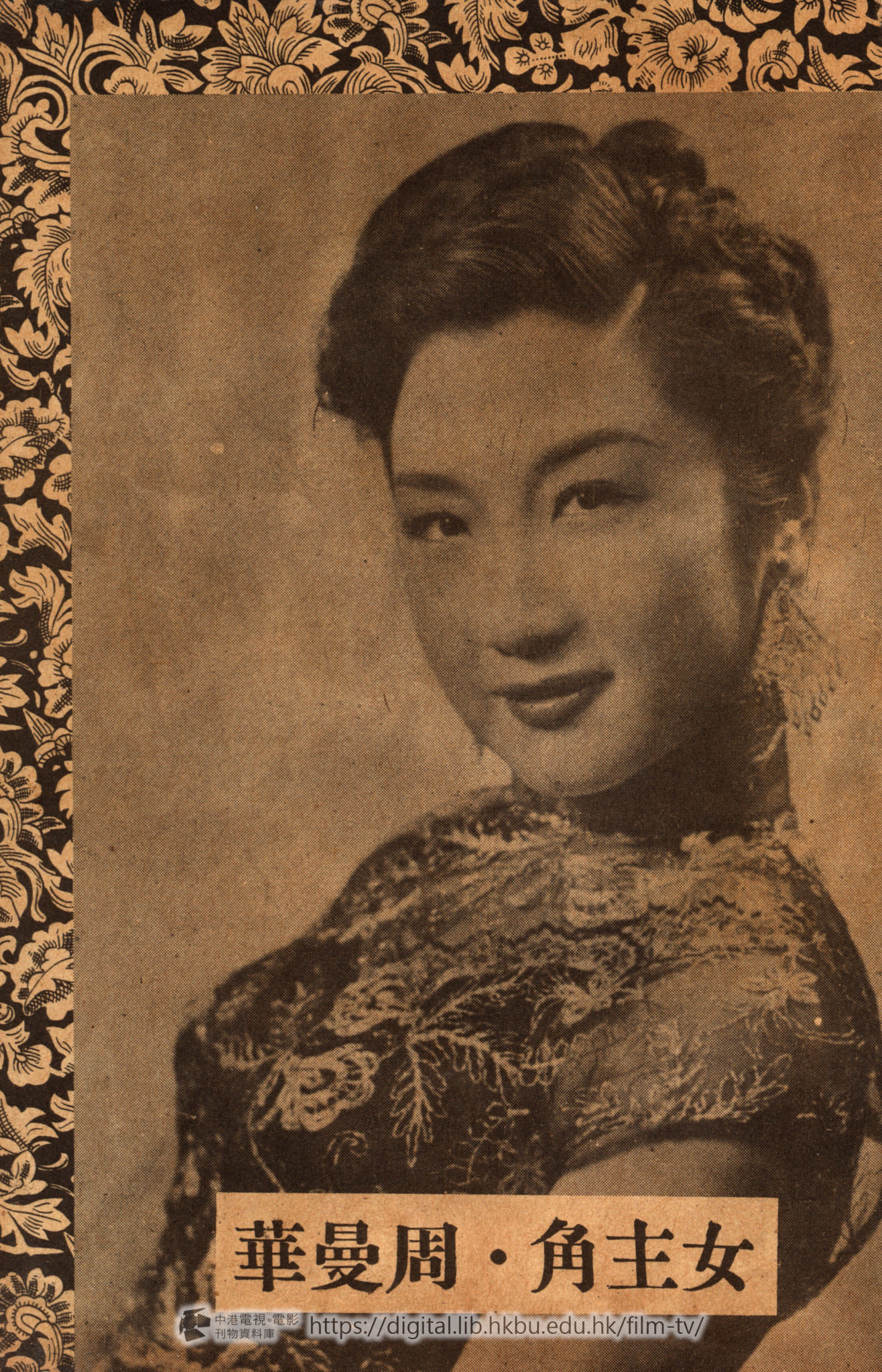

周曼華

周曼華在銀幕上,素以善演溫柔敦厚的少奶奶見稱。在「閨房樂」一片中她飾演嚴太太,正適合了她的個性。

「閨房樂」中的嚴太太,是一個向來不理會開門七件事的角色,一旦女傭他去,臨時找不到繼承人,因而要她「囘到廚房去」的時候,便弄得手足無措,笑話百出。對平時不以主持中饋爲念的主婦如一枝尖銳的冷箭。直射入心臟,周曼華就保表着這一類型的主婦,身受現實的嘲謔。她飾演這一個角色,處處在「窘態」方面發揮其智慧,她的演出又使人忍俊不禁,又覺得恰到好處。

蔣光超

蒋光超彷彿藥裏的甘草,任何一部影片中他總得挨上一份,他是國語片壇著名的「硬裏子」之一。

私底下擅長說相聲,講笑話,又拉得一手好胡琴,在影票口中有「蔣絃」之稱。

在「閨房樂」中他飾一個汽車司機,有着非常朗爽的,詼諧的演出。

楊志卿

如果香港也有影藝學院,也有金像獎這一類玩意兒的話,「最佳配角」的金像獎必然是屬於楊志卿的。

老楊的演技之洗鍊,可謂有目共睹,有口皆碑,無論正派反派,他都能把握劇中人的個性,作適當的發揮。

在「閨房樂」中,他演的是正面角色,雖然這一類角色比較少演,但成就是並不比反派角色遜色的。

裘萍

裘萍有着豐滿苗條的胴體,水蛇相似的腰肢,鵝蛋臉上配了一副瑩澈如秋水的眼睛,她給上的印象是一個「活」字,在私底下是「活」的,在銀幕下她是「活」的

最近許多國語片中有她的戲,「小鳳仙」、「雙面人」、「殘生」以及「閨房樂」,簡直像是任何戲都少不了她。

現在,裘萍在影壇上顯然是成了最被重視的演員之一了

尤光照

尤光照的從影歷史,已經很悠久了,但他的模樣一點都沒有變,還是那樣的一團和氣,滿臉笑容;一部影片裏只要有了他,觀衆就會多打幾個哈哈。不過,老尤不僅僅是逗人一笑的演員,由於他的演技也一年比一年圓熟,因此他的戲也特別使人看了感覺舒服,這樣也往往幫助了戲的成功,在「閨房樂」中卽是一例。

閨房樂

1

貿易公司的辦公室裏,打字機在發出「滴滴滴」底聲音。

一個侍役從經理室出來,爭裏拿了一個信封,交到了業務主任的手裏:

「嚴先生,你的薪水,請你寫個收據。」侍役鞠躬致詞。

「哦!」嚴主任點點頭,簽了收據交還侍役,侍役又鞠躬而去。

老楊、老尤、老侯——嚴主任的三位同事,同時跟踪而入。

「怎麽,又來了一筆外快?」老楊問嚴主任。

嚴主任搖了搖頭:「什麼外快?寅吃卯糧,預借了一點薪水罷了。」說完,繼之以一聲長嘆。

「主任到底是主任,要預支就預支,像我們小職員,你想要借幾個錢,就得看會計先生的嘴臉。」老楊又是羡慕,又是嘅嘆。

「得了!誰要做什麼主任?每個月多幾塊錢,事情可忙得多!」嚴主任說。

尤胖子在旁插嘴:「這就叫能者多勞呀!」

「得了!別說這些個了,」老侯岔開尤胖子的話,引入正題:「老嚴,你升了主任,曾經答應我們請客一次,怎麽老不實行?」

嚴主任又是一聲歎息:「唉!不瞞老兄說,客是想請,可是,口袋裏老沒有錢。」

女打字員劉小姐在一旁聽着,忍不住了,向嚴主任放一箭:

「嚴先生不請客,就不請客,爲什麽要裝窮?」

老楊接口:「對!劉小姐的話說得一點不錯,剛才我們還看見他大把的鈔票放到口袋裏去,今天可不能說沒有錢吧?」

嚴主任吃了一驚:「今天?」

「今天可吃定你的了!」

「對!今天非要你請客不可!」

尤胖子和老侯也不肯放棄機會。

嚴主任急得雙手亂搖:「不行,不行,今天經理太太四十大慶,在百樂門舞廳請客,我得去招待。」

正說着,經理和太太來了,嚇得幾個小職員連忙囘到工作崗位上去。

經理太太叮囑老嚴:「你太太也一定要來,我很久沒有見她了!」

「一定!一定!」老嚴恭恭敬敬地囘話。

經理太太笑笑,挽了經理進入經理室。

劉小姐唉了一聲,面向嚴主任:

「爲什麼經理太太做生日,發請帖還要分等級?」

「公司大,人多,不能不這樣做呀!」老嚴說。

另一女職員裘小姐,也向老嚴發問:

「你覺得這樣做是對的嗎?」

「啊!好像是不大妥當,嗨……」老嚴也說出不出個所以然來。

「那麽,嚴先生要是請客的話,一定不會分什麽等級的了。」裘小姐俏皮地說。

老嚴不由一愣:「啊!請請請請客?哦!好好好!過過過過一天我一定請,一定請……」

2

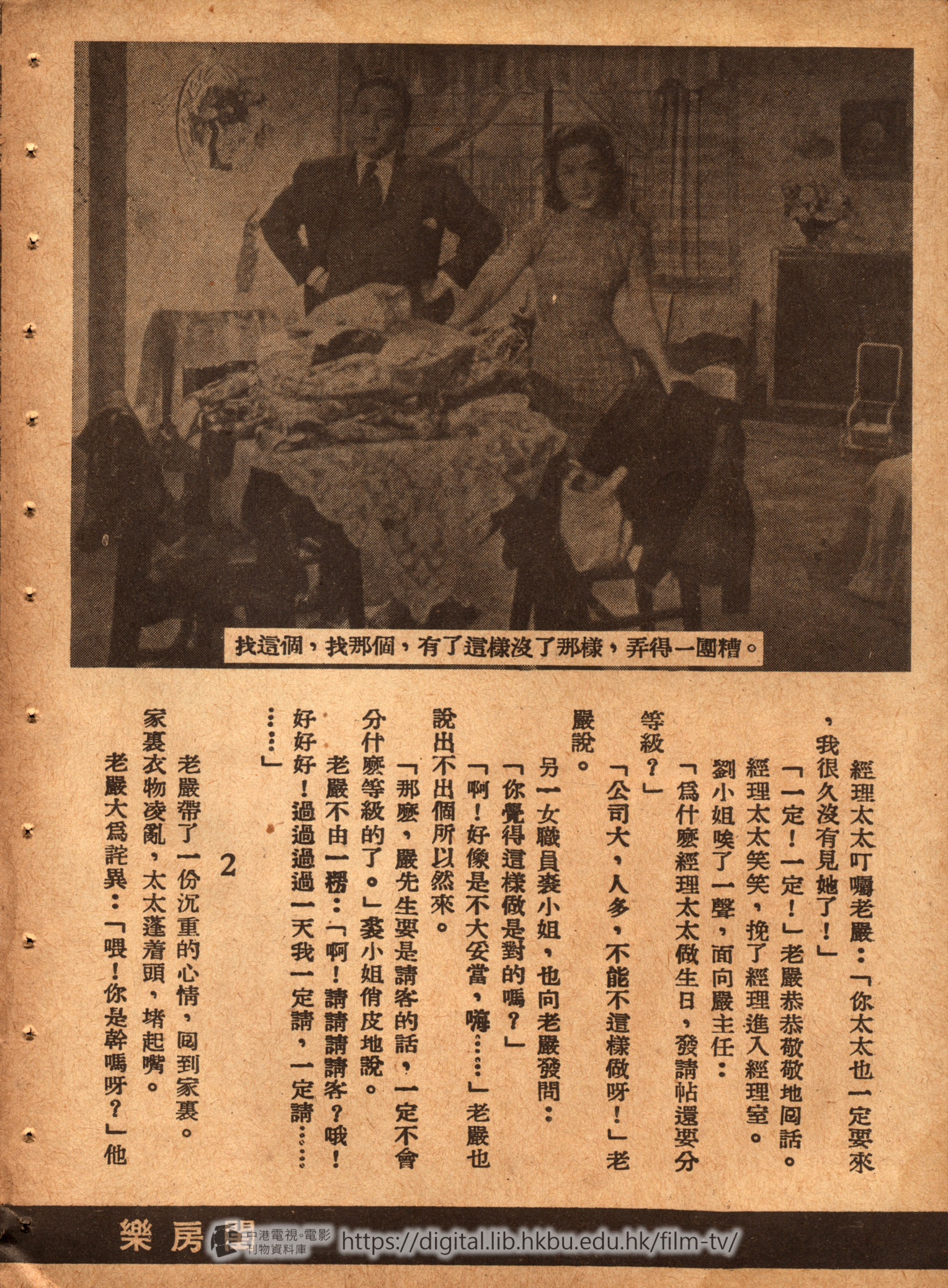

老嚴帶了一份沉重的心情,囘到家裏。家裏衣物凌亂,太太蓬着頭,堵起嘴。

老嚴大爲詫異:「喂!你是幹嗎呀?」他問他太太,「這麼晚了,還不去燙頭髮?」

「燙頭髮?」太太似乎不解。

老嚴可眞急了:「唉!你難道忘了?今天晚上經理太太生日,在百樂門舞廳請客,我不是吿訴過你的嗎?」

嚴太太這纔想起來了:「哎呀!我眞弄糊塗了!不過,今兒個晚上我可沒有福氣法參加了。」

「爲什麼?」老嚴想起了經理太太的一番囑叮。

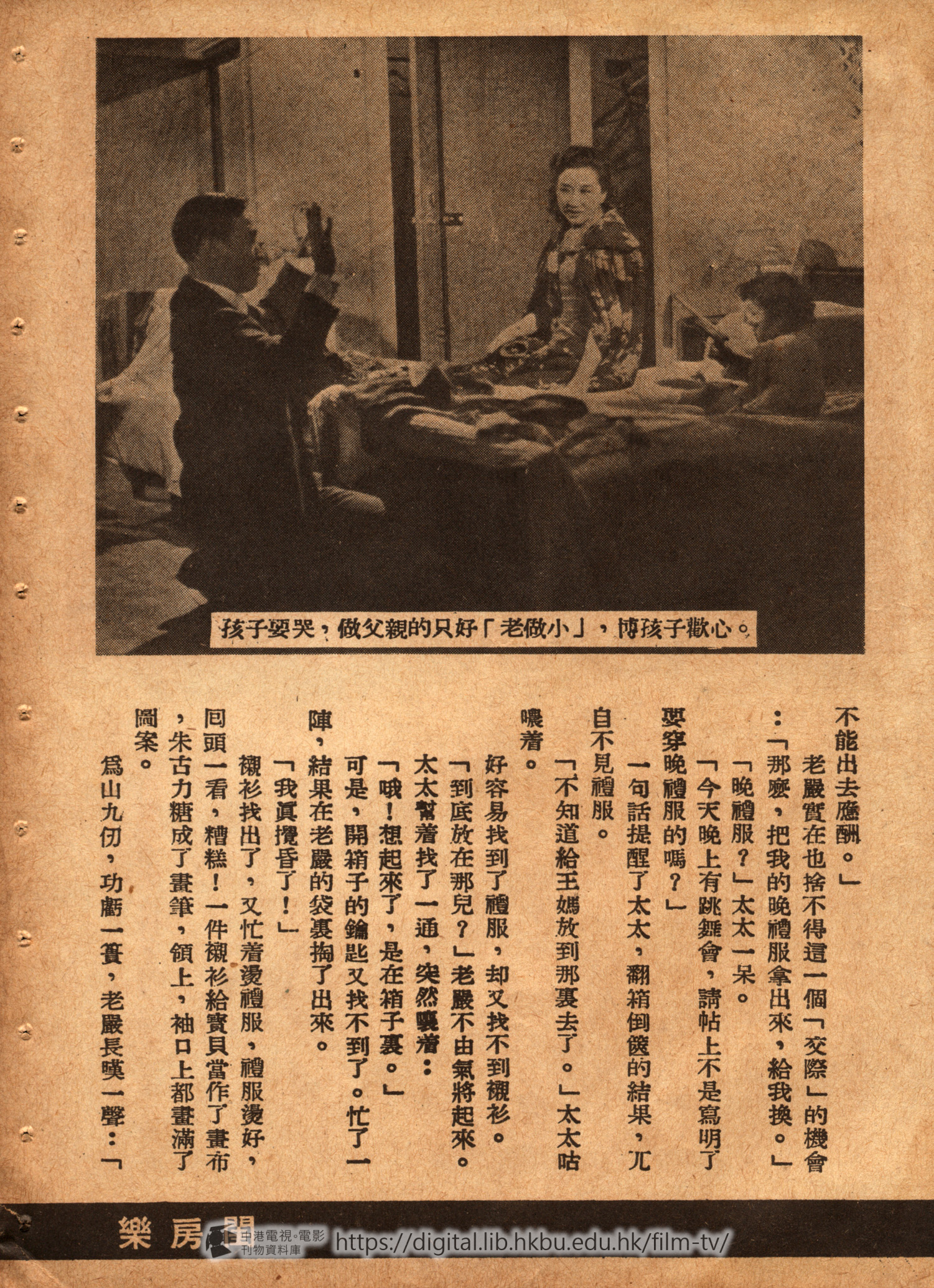

太太對正在牀上雙手亂抓一通的孩子看看:「我們两個都出去了,寶貝交給誰管?」

「王媽呢?」老嚴問。

「王媽囘鄕去了。」太太說。

「爲什麽囘鄕下去?」

「鄕下有人來報吿,說她丈夫病得很厲害,所以她要趕囘去。」

「唉!你爲什麽讓她走呢?」

「你這個人太不近人情了!她丈夫病着,能不讓她囘去嗎?」

老嚴不由暗暗叫苦,王媽一去,這個家不要弄得一團糟嗎?他走近牀邊,摸了摸孩子的頭:「寶貝向來是跟王媽一起睡的,正媽一走,寳貝怎麽辦呢?」

「這當然由我做母親的照顧她了。」太太說。

老嚴蹀█着:「你照顧孩子?」他是知道太太從來不會帶孩子的,「依我看,還是明天趕快找一個老媽子來吧!」

「找一個老媽子?」太太搖搖頭,「另外找一個像王媽這樣的人,恐怕不大容易。」她躊躇了一下,「王媽也許就要出來的,我們等幾天再說吧!」

「那末這幾天的……」

太太不待她丈夫說完,立刻就接口:「當然我來!」

老嚴把工作日程表安排了一下:「一淸早起來,升煤爐,燒開水,煑稀飯,上街買菜,囘家做飯,洗衣服,做針綫,晚上還要帶孩子睡覺,這許多工作,我看除了王媽,祗怕誰也做不了……」

這一串話傷害了太太的自尊心,她惱怒了:「王媽是人,我不是人?」

老嚴知道太太生了氣,連忙解釋:「王媽是個老媽子,你是大學生,她有她的本事,你有你的能耐,你的活她幹不了,她的活你也幹不了。」

「我倒不相信。」太太說。

「那麽試試罷。」老嚴終於只好順從了太太。

「不過……」太太提出了要求,「你在家的時候,得幫着我做。」

「哈哈!」老嚴不由笑了起來,「你睢,馬上就討救兵了,是不是?」

太太想起了經理太太的生日宴會:「我們旣不能把寳貝扔在家裏,又不能帶她一同去赴宴,那就祗好不去了。」

老嚴的臉上雲時罩上了一層陰霾:「眞掃興!」

太太說:「我不去有什麽關係,你一個人去好了。」

老嚴想到了經理太太的叮囑,怕到時難以交代,只得長嘆一聲:「你不去,我也只好不去了。」

太太反對,她婉勸老嚴:「那不大好,人家會笑話的,說你家裏走掉了一個老媽子,就不能出去應酬。」

老嚴實在也捨不得這一個「交際」的機會:「那麼,把我的晚禮服拿出來,給我換。」

「晚禮服?」太太一呆。

「今天晚上有跳舞會,請帖上不是寫明了要穿晚禮服的嗎?」

一句話提醒了太太,翻箱倒篋的結果,兀自不見禮服。

「不知道給王媽放到那裏去了。」太太咕嚷着。

好容易找到了禮服,却又找不到襯衫。

「到底放在那兒?」老嚴不由氣將起來。

太太幫着找了一通,突然嚷着:

「哦!想起來了,是在箱子裏。」

可是,開箱子的鑰匙又找不到了。忙了一陣,結果在老嚴的袋裏掏了出來。

「我眞攪昏了!」

襯衫找出了,又忙着燙禮服,禮服烫好,囘頭一看,糟糕!一件襯衫給寳貝當作了畫布,朱古力糖成了畫筆,領上,袖口上都畫滿了圖案。

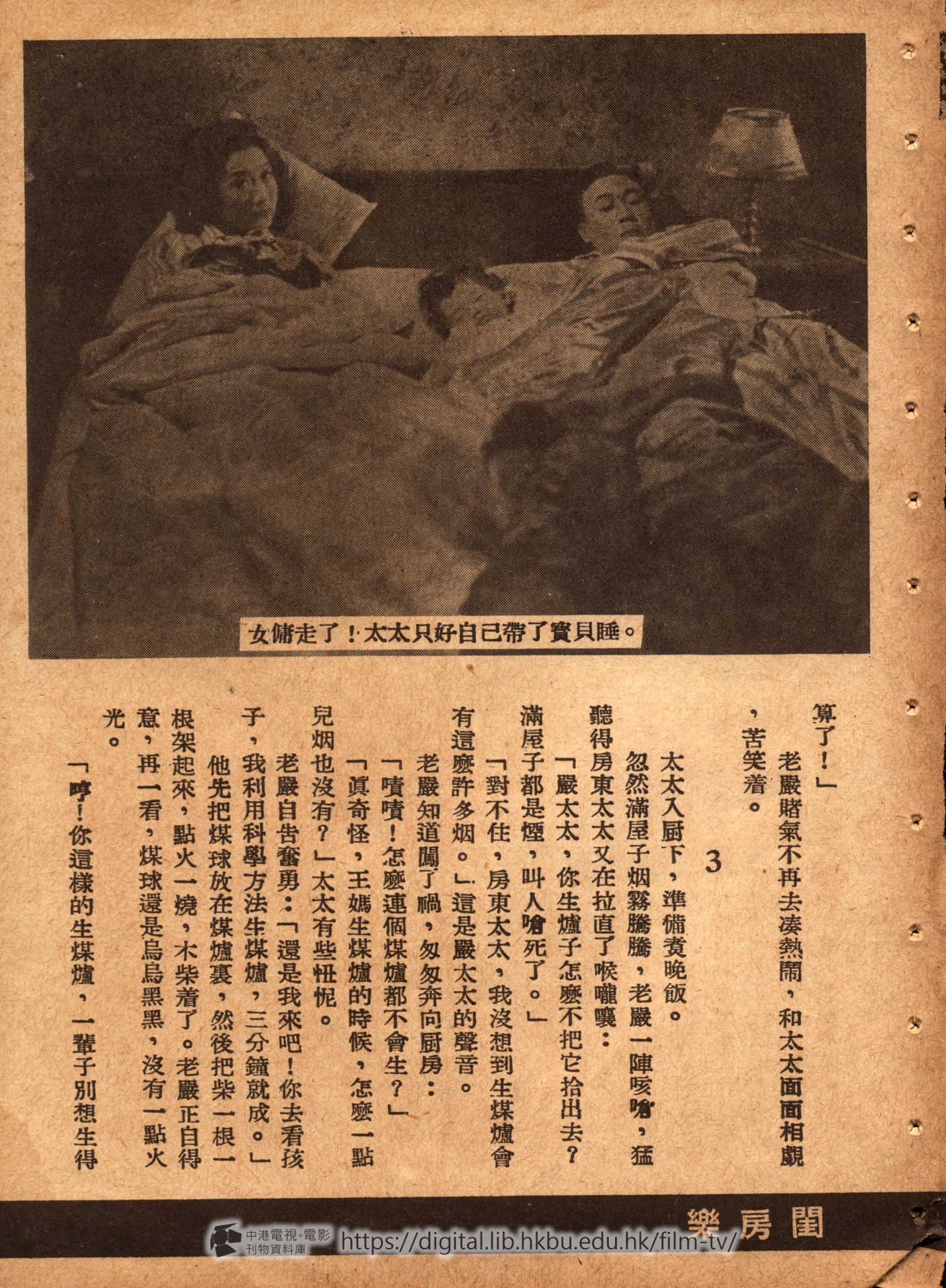

爲山九仞,如虧一簣,老嚴長嘆一聲:「算了!」

老嚴賭氣不再去凑熱鬧,和太太面面相覷,苦笑着。

3

太太入厨下,準備煑晚飯。

忽然滿屋子烟霧騰騰,老嚴一陣咳嗆,猛聽得房東太太又在拉直了喉嚨嚷:

「嚴太太,你生爐子怎麽不把它拾出去?滿屋子都是煙,叫人嗆死了。」

「對不住,房東太太,我沒想到生煤爐會有這麽許多烟。」這是嚴太太的聲音。

老嚴知道闖了禍,匆匆奔向厨房:

「嘖嘖,怎麽連個煤爐都不會生?」

「眞奇怪,王媽生煤爐的時候,怎麽一點兒烟也沒有?」太太有些忸怩。

老嚴自吿奮勇:「還是我來吧,你去看孩子,我利用科學方法生煤爐,三分鐘就成。」

他先把煤球放在煤爐裏,然後把柴一根一根架起來,點火一燒,木柴着了。老嚴正自得意,再一看,煤球還是烏烏黑黑,沒有一點火光。

「哼!你這樣的生煤爐,一輩子別想生得着。」太太在一旁冷笑,「嘖嘖:怎麼連個煤爐都不會生?」她學了老嚴的口吻,來一個六月債,還得快。

老嚴的心火提了起來,把一壺水從柴堆上一澆,然後囘過頭來對太太說:

「我們來個根本解决,帶了寶貝上館子去吃飯。」

4

太太欣然從命,一家大小踏進餐館。

一個意外的發現:——公司裏的兩位女同事,劉小姐和裘小姐,也正是這家餐館的座上客。

老嚴心裏打了個疙瘩:「怎麽這樣巧?」

連忙揀了個距離較遠的位子坐下。

正要點菜,寳貝忽然要撒溺了!

老嚴抱了寶貝,走向廁所,但他立刻隔躊躇起來:

「她是女的,不能帶她進男廁所;可是女厠所呢?我又不便進去,這怎麽好?」

太太走過來,詫異地問:「怎麼了?」

老嚴說明了進退兩難的原因。

「你這個人眞笨,我來。」太太說完,接過寶貝,進入女廁。

老嚴向着女廁所門口的牌子嘆了口氣,退囘來。

劉小姐對裘小姐缺了缺眼睛,站起來故意和老嚴一撞:

「喔!嚴先生,你在也這兒!」

老嚴急不擇言:「我沒有呀!」

劉小姐覺得太奇怪了:「啊?……」

老嚴自己發覺了錯誤,連忙更正:「哦!我……我剛來。」

「今天經理太太生日,你怎麼不去呀?」劉小姐問他。

「我去了呀。」老嚴說。

「去了,怎麼又在這兒呢?」

老嚴可窘極了:「那是因爲……哦!因爲我來了。」

劉小姐幾乎要笑出來,忙忍住了:「跟我們一塊兒吃飯好嗎?」

裘小姐凑上來:「嚴主任請坐呀!」

「我…我…已經坐在那邊了。」老嚴向牆角一指。

「我知道了嚴先生是怕我們要你請客,所以不肯坐下來,可是嗎?」劉小姐採用激將法。

老嚴果然給說急了:「誰……講說的,我……我本來是要請你們的呀!」

裘小姐則一披:「你儘管說請,究竟幾時呢?」

話已經說到推車撞壁的地步,要「猶太」也不可能了,老嚴把心一橫:「說請就請,今晚你們吃多少全算我的。」他拉開嗓子高叫:

「BOY!」

女侍應聲而至,老嚴硬硬頭皮:「這兩位小姐的賬,全歸我來付。」

女同事連忙道謝:

「嚴先生,你太客氣咧!」

「謝謝!謝謝!」

「小意思,小意思。」老嚴嘴上無所謂,心裏可眞肉痛。

太太從廁所出來,發見老嚴和兩個女的談話,眼珠子立刻瞪出。

老嚴慌忙陪了太太,囘到原防。

「是公司裏的女同事。」老嚴向太太說明。太太唔了一聲。

點了菜,太太向那邊一桌瞧去。

兩位女同事正在放開了胃,儘量的吃,紅燒鮑魚呀,炸八塊呀,炒雞丁呀,擺滿了一桌子。劉小姐關照開賑單,又關照送到老嚴一桌上。

「那麼多?……」太太看到了帳單上的數目。

老嚴期期艾艾的說:「小,小,小意思,小意思…」

「小意思?嘿!」太太用力踹了老嚴一脚。

一頓晚餐吃得敗興而歸。

又度過了艱難的一夜。

5

次日,是禮拜天。

太太攜籃入菜市,帶囘來一隻雞,一條魚,還有兩個雞蛋。

「今天是禮拜天,你可以舒舒服服的在家裏吃兩頓飯了。」太太對老嚴說,從籃裏提出那隻雞來,「這隻雞,半隻紅燒,半隻白煑,白天吃雞湯,晚上紅燒雞下酒,你說好嗎?」

「好好好!」老嚴連忙應着。

太太又提起了那條魚:「魚,也是你喜歡吃的,還有雞蛋……」

「你眞能幹。」老嚴想到兩餐飯要拜託太太,給太太戴上一頂高帽子。

太太和先生訂了口頭協定:先生管孩子,太太下厨房。

老嚴對管孩子不感興趣,他追隨太太之後,進了廚房:

「喂!我有點兒不服氣。」

太太不明白:「什麽不服氣?」

「我那個科學方法生煤爐,還想試試看。」老嚴說。

太太一聽,原來是這個,鼻子裏哼了一聲:「得了吧!別招人家笑話咧!出去買菜的時候,我已經托了房東太太,替我們把煤爐生好了。」

老嚴一看:「怎麽,那個燒得頂着的煤爐是我們的?」

「是啊!還燉了一壺開水呢!」

「那壺開水也是我們的?」

「是啊!」

老嚴雖然失去了實驗科學方法生煤爐的機會,可是因爲不再需要自己勞動了,心裏一歡喜。

但,太太的命令可來了:

「喂!你替我做一件事,好不好?」

老嚴連忙問:「什麽事?」

「你替我殺雞。」太太說。

「殺……殺……殺雞?」老嚴的聲音都有點顫抖了,「對不起,我只會吃雞,却不會殺雞。」

老嚴要溜走,給太太一把抓了囘來:

「你不殺,誰殺呀?」

「當然你殺囉!」老嚴推卸責任。

「我?我看見人家殺雞,我就害怕,你想,把雞頸子這麽一按,一刀下去,血直往外流,多麽可怕?」太太急巴巴的說。

「可是,」老嚴還是不敢接受這個任務,「我也從來沒有殺過雞啊!」

太太嬌嗔了:「你這個人,眞沒有用,連雞都不會殺,得了!今天就別吃雞了。」

這不是因噎廢食嗎?老嚴急了:「什麽!別吃雞?」

太太唔了一聲。老嚴想:買也買來了。爲什麼不吃?

「我有辦法,今天一定要吃雞。」

老嚴走出後門,求助於隔壁的汽車司機阿三,請他幫忙,答應他以雞頭,雞脚、雞腸子、雞血爲酬。

阿三看在這許多謝儀上,接受了這一個任務。

但,等到阿三拿了把刀來準備殺鶏時,鷄已經不知去向。

裏裏外外找了個遍,鷄的踪影不見。

阿三吃鶏什的希望落空,垂頭喪氣而去。

鷄吃不成,就吃魚吧!

可是,向菜籃子裏一找,魚也失踪了。

「啊呀!魚呢?」太太嚷了起來。

一只貓正在舐嘴吮舌,吃得挺得意。

「你這個死貓,你偷魚吃,你!」老嚴追過去。

貓不捨魚,拖了魚就逃。

「死貓!死貓!」老嚴一路追。

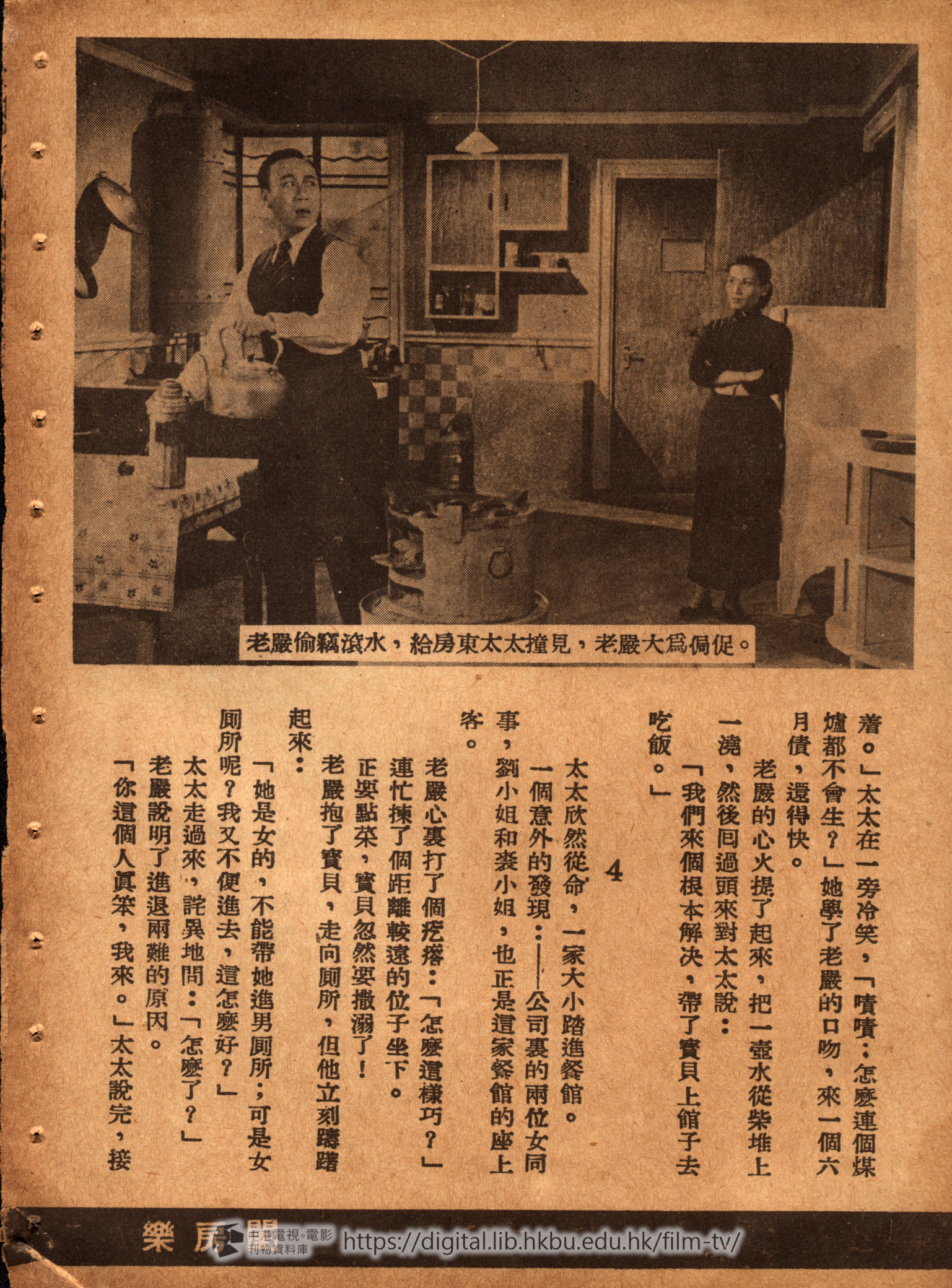

房東太太正捧了一叠碗碟進廚房,和老嚴撞了個滿懷,碗碟落地,打得粉碎。

「對不起!對不起!房東太太,我賠,我賠。」老嚴連忙打招呼,道歉。

6

鶏、魚吃不成,老嚴又提議上館子:

「我看,我們還是出去吃吧!」

「你身邊還有多少錢?」太太問。

「還有一二百塊。」老嚴說。

「你還要去花那種寃枉錢嗎?」太太瞪着他。

老嚴有點忸怩:「啊!好好……不去就不去,可是,」他有點懷疑,問:「我們吃什麽呢?」

太太下了决心,一定要自己弄飯:

「你就委屈點,馬馬虎虎吃一頓吧!」

老嚴貼點頭:「好呀!現在本來講究節約,何必一定要吃鷄吃魚,咦!我們家裏是不是還有靑菜嗎?」

「有啊!」太太說。

「我們就吃菜飯好了!」老嚴提議。

「好!吃菜飯,」太太同意了,「時候不一早了,我就動手。」

「菜飯裏是要多放點兒油的。」老嚴提醒太太。

可是,太太一看油瓶,油已經沒有了,而且,連醬油也沒有了。

老嚴自吿奮勇,把油瓶、醬油瓶放在皮包裏,出街買油。

不凑巧,房東太太又從樓上下來。

「嚴先生,」房東太太髡得奇怪,「今天禮拜,還要辨公去嗎?」

「不辦公!不辦公!」老嚴聲明着,可是發覺自己手裏挾着個皮包,只好含糊地:「噢!辦公,辦公,囘頭見。」

一會兒,老嚴採辦歸來,一樣一樣從皮包裏取出來:

「你看,醬油,油,鹽,糖,都有了,另外,我又買了幾個皮蛋,鹹蛋,還有十幾個鷄養。」

全是蛋!太太又好氣,又好笑。

「你看這個!」老嚴又拿出一個紙包來。

「這是什麼?」太太問。

老嚴把紙包打開。

「喔!是電爐。」

「對了!」老嚴得意地,「這是電爐,從今天起,我們不再受煤爐的氣了。」

太太興奮極了:「那麼,我們可以煑飯了。」

「當然!」老嚴說着,把電爐捧了過去,放好,插上電。「電爐煑飯,只要十五分鐘就熟了。」

正説得高興,房東太太來了,她提出了抗議:

「喂!怎麽咧?用電爐?我租房子給你們的時候,祗管電燈、自來水,可沒有管你們電爐煑飯呀!」

老嚴一呆:「呀!」

太太趕快解釋:「我們難得用一囘,難得用一囘。」

「難得用一囘,你知道現在電費多麽貴呀?」房東太太還是不答應。

老嚴想了一想:「房東太太,我並不想白用你的電,咱們一塊兒去看看電表,照算給你好了。」

房東太太鼻子裏哼了一聲:「電表?我可不認識那個彎裏彎曲的外國字!」

「這樣吧,房東太太,我們用你的電爐,囘頭貼你五塊錢。」太太預備動之以利。

「對!五塊,五塊。」老巖在旁幫腔。

「五塊?」房東太太一聲冷笑,「我知道你們用多少電啊?」

老嚴連忙加碼:「我給你十塊,這總够了吧?」

「這麼吧,二十塊。」房東太太當作生意買賣那樣做了。

「二十塊?」老嚴聽到要二十塊,一陣心疼,可是要不答應吧,這個電爐就算白費了,於是只得屈服:「好,就給你二十塊。」

「那麽,明天怎麽樣?」房東太太一點不放鬆。

「明天不用電爐了,你還要錢嗎?」老嚴有點生氣。

房東太太眼睛一瞪:「你們把房門關着,誰知道你們用不用啊?」

老嚴想:這個包租婆倒厲害:

「依你怎麽樣?」

房東太太笑了笑:「依我呀!」她盤算着:「一天二十塊,一個月六百塊,這個數目,說不定我還要賠本咧!」

太太也忍不住了,衝着房東太太:「房東太太,你也太狠了一點吧!」

「啊呀!嚴太太,」房東太太有點忸怩,「你說我狠呀,眞是天地良心。」

老嚴一堵氣:「得了!得了!從今以後,我永遠不用電爐好不好?」他看了一看镖:「剛才用了你五分鐘的電,」說着,摸出一張五元的鈔票,遞到房東太太面前:現在貼還你五塊錢!」

房東太太不客氣,伸手把鈔票接過:「這倒也乾脆!」她一轉念間,想出了一個主想:「這個電爐,你們不用了,借給我燉燉燕窩湯,好不好啊?」

嚴太太是懂得房東太太的意思的,索性搠穿她:「你是怕我們背着你用這個電爐,是不是?你旣不放心,拿去好了。」

「不不不!我用過了就還給你們的。」房東太太連忙掩飾。可是,當房東太太把電爐接過來的時候,太慌張了一點,一個失手,電爐落地,跌成了幾片。

嚴太太「啊呀」一聲,瞪視着房東太太,老嚴也把她恨得牙癢癢地。

房東太太知道闖了禍了!剛進賬的五元顯然是不够賠的,勉勉强强的說:

「是…是我不好,嚴先生,你在那兒買的?我照樣買一個賠給你。」

老嚴實在沒好氣:「賠不賠倒不在乎,打壊了也好,免得受氣。」

房東太太抓住機會:「那眞是對不起,對不起,囘頭見,囘頭見啊!」就此一溜烟逃出了廚房。

老嚴垂頭喪氣,太太看在眼裏,心裏覺得很難過,溫柔地說:「你…你餓了吧?」

「不餓!」老嚴嘆了口氣:「沒有想到吃飯這樣困難。」

救星來了!窗外傳來了叫賣「大包子饅頭」的聲音。

太太出去買了十幾個大包子饅頭,一家三口,勉强吃飽了肚子。

7

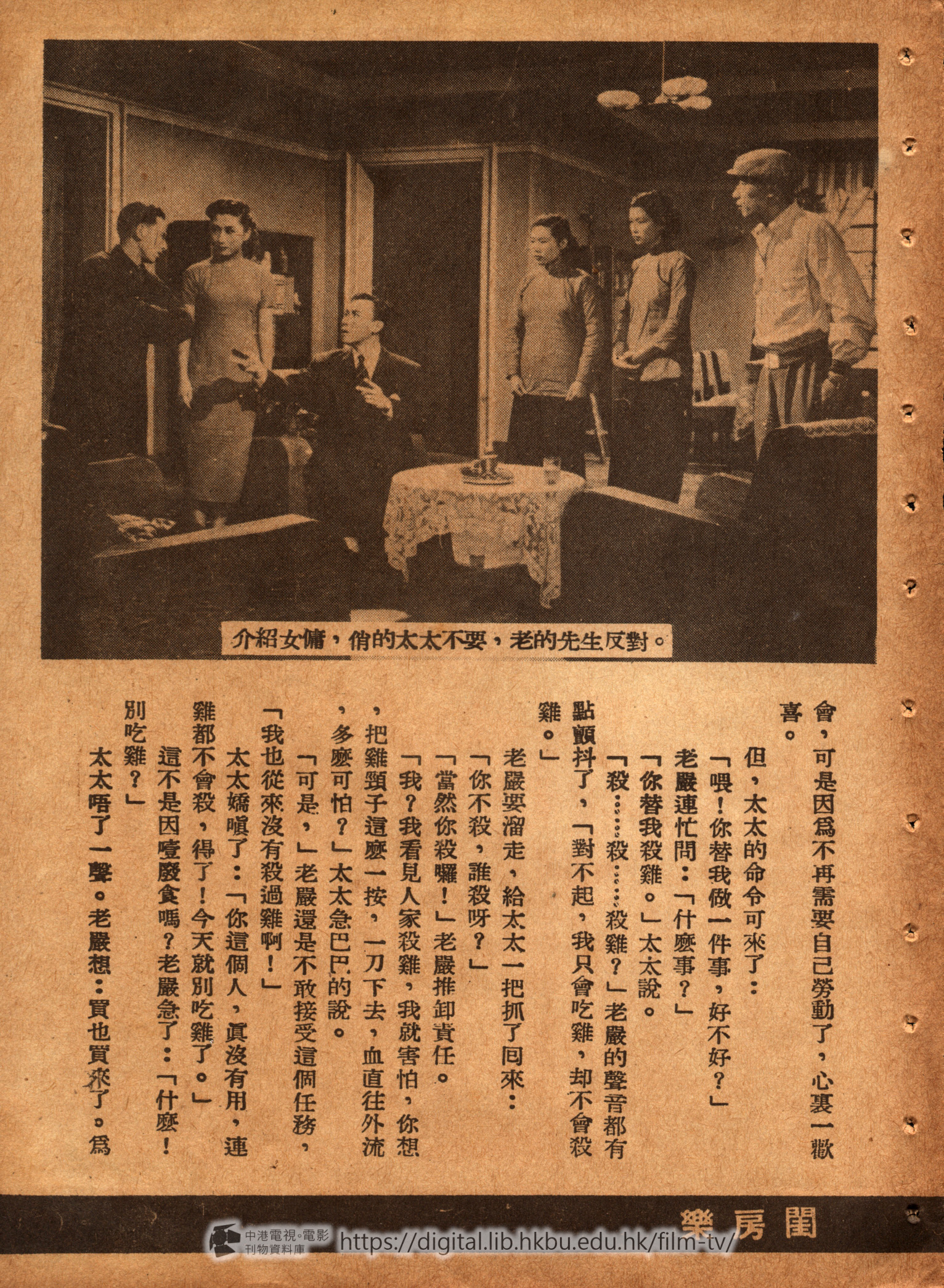

爲了解决女傭問題,把「招請新人」的任務拜託了隔壁的熱心朋友——汽車司機阿三。

在阿三的物色下,應聘者陸續來了幾個:俏的,太太不要。

老的,先生反對。

不算俏也不算老的,主人與主婦都合意了,偏偏來人儘是向主人問長問短:

——這兒的親戚朋友多不多?

——一個月裏出份子送禮,大槪有幾次?

——是不是時常有朋友來打牌?

結果,來人認爲主人家的條件不够,一聲「另請高明」,拂袖而去。

白白耗費了不少「鞋金」,女傭依舊沒有找到合意的,兩夫妻倒又吵了起來。

太太心頭的一股子氣,直往上湧:

「自從王媽走了以後,昨天晚上我們出去吃了一頓很不痛快的晚飯;今天一天,錢花了幾塊,沒有喝過一杯水,沒有吃過一粒米,餓了,燒餅、大包子、饅頭亂塞;屋裏牀也沒有舖,地也沒有掃,亂七八糟的東西堆了滿屋子,這還像個什麽家?」

老嚴聽太太發牢騷,心裏也覺得不痛快:「好了!事情弄成這個樣子,我沒有怪你,你反倒發這麽一大堆牢騷,你說,難道是我害你的?」

「誰說是你害了我,我是說我害了你,我覺得你不應該娶我這樣一個不賢慧的老婆,張口吃飯,伸手要錢,不會當家管事,不會侍候丈夫,……」太太越說越傷心。

「何必說這些個呢?」老嚴安慰着太太。

但,太太還是繼續發表她的「自我批評」理論:

「我們女人,經過了多少年的奮鬥,現在居然跟男子受到同等的教育,可是受了敎育,又怎麼樣呢?我離開了學校,就跟你結婚,結婚以後,由你負担這個家庭,用不着我出去做事……。

「後來有了孩子,就更不用說咧!我旣不能到外邊去替社會服務,也不能在家裏替丈夫兒女服務,我不但白花父母的敎育費,我也白用了丈夫的血汗錢……

「像我這樣的女人,不會生産,只會消耗,簡直是一個大大的廢物,我,我决定不再連累你了!我想……」

太太的話越說越急,終於迸出了最後的一句話:

「我想跟你離婚!」

「離婚?」老嚴忍不住笑起來,「哈哈,簡直是胡說八道,我們這麼相愛的夫妻要離婚?」

太太還是一臉的锹然之色:「就是因爲相愛,所以要離婚。」

老嚴又打了一個哈哈:「這個,這個實在不成理由,如果有人問起我來:你們爲什麼離婚,那我怎麽說?」

「你就說你的老婆不會燒飯給你吃。」

「那麼他們要問我:以前爲什麼沒有聽見說要離婚的話呢?」

「你就說以前有王媽替你做飯。」

「哦!」老嚴找到了結論:「那麽,這是因爲王媽走了,所以我們要離婚。」

太太想了一想,說:「這似乎不能成爲一個理由。」

老嚴也獲得發表理論的機會了:

「可以這麼說:王媽是我們這一個家的靈魂,當王媽在這兒的時候我們不是天天都很快活嗎?現在王媽剛走了一天,我們就鬧得這個樣子,王媽不就是我們的一切嗎?」

太太默默地點着,老嚴提出了他的辦法:

「現在你也不要發什麽牢騷,也不必說什麽離婚,唯一的辦法,就是我明天向公司請兩天假,親自下鄕去把王媽接出來,不就可以恢復以前的幸福了嗎?」

太太搖了搖頭:「我們的家庭幸福,如果完全建築在王媽身上,那……那未免太滑稽了。」

老嚴拍掌「誰説不是呢!不過,事實是這樣的,又有什麼辦法呢!」

太太想了一想,想出了另一辦法:

「我看,還是這樣吧!我們不如暫時分居下。」

「分居?」老嚴皺眉,搖頭。

「對的,這個辦法比離婚是退了一歩,」太太加上了補充說明:「讓我離開這里,到鄉下去,把燒飯,洗衣服帶孩子的一切技能都學會了,再來跟你同居,那時候,你就得到家庭的樂趣了。」

「你要誠心學,在這里不一樣可以學嗎,何必囘到鄕下去?」老嚴說。

「在這里一樣可以學?」太太自己向着自己。

「對了!」老嚴又是拍掌:「你念過『四書』嗎?」

「什麽?」太太不明白。

「孟子說:非不能也,是不爲也。」老嚴掉了兩句文,問太太:「這話你懂不懂?」

太太說:「怎麼不懂,他的意思是說:有許多事情我們並不是不會做,而是不肯去做,不屑去做,所以就變成不會做了。」

「對呀!」老嚴再拍掌,「我說你們女人時,雖然不一定囘到廚房去,但是廚房裏的事,總得由你們女人去做,我們男人總不會做的,不然的話……」

「不然的話,」太太頭頸一扭,「王媽一走,我們連飯都吃不成了,是不是?」

老嚴又是拍掌:「是的!」

「可是,總不能因爲王媽走了,我們就不吃飯。」太太也找到了結論。

「飯總是要吃的,不過……」

老嚴一言未了,太太下了决心:「好!你在這兒等着,我給你做飯去。」

正在這時候,來了三位不速之客:

「怎麽,嫂子要做飯了,我們來得正是時候呀。」

老嚴一看,是同事老楊,後面跟進了老侯和尤胖子。

「歡迎!歡迎!」

「請坐!請坐!」

「好好!好好!」

賓主一陣寒暄,老嚴覺得奇怪:

「怎麽,你們還沒有吃過飯?」

「昨天你不是叫我們隨時到府上來吃飯嗎?所以,我們就約好了,上你這兒來了。」老楊一面說,一面向沙發上坐下。

「哦!好!就在這兒便飯。」老嚴只得慷慨一點,表示留客。

「剛巧今天沒有什麼菜,恐怕……」太太的話還沒有完,老侯開口了:

「啊,嫂子倒客氣,老嚴說:你做的菜好極了。」

「所以我們要嘗嘗嫂子親手做的菜。」老尤旁敲側擊。

三位來賓專等開席,一雙伉儷面面相觀。

太太對老嚴雲雲眼睛,老嚴向來賓打着招呼:

「請坐一會兒。」

然後,跟了太太走出客廳,到了房裏。

太太怪老嚴:「你爲什麽吿訴他們說我會做菜?」

老嚴不認錯:「替你裝面子呀!」

「裝面子?不是害了我嗎?」

「誰知道王媽會走呢?」

「可是他們已經來了。」

「我看,還是到館子裏去喊幾樣菜吧!」

「你替我吹在頭裏,客人來了,自己家裏又煑不出菜來,多寒蠢!」

「這兩個都是老朋友,怕什麼呢?」

「你不怕他們笑,我可丟不下這個臉!」

夫妻倆談了半天,談不出一個所以然來。

最後,還是太太發了一個狠,囘到廚房裏去。

8

老嚴今天是主人兼小廝,又要招待來賓,又要幫忙上菜。

先上下酒菜:

第一道:皮蛋,

第二道:鹹鴨蛋。

然後是太太的傑作登場:

第一道:荷包蛋,

第二道:炒蛋,

第三道:蛋花湯。

全部蛋宴,吃得三位嘉賓個個捧腹,人人噴飯。

「看起來,這位嚴太太家裏一定是開蛋行的。」尤胖子趁老嚴到廚房裏去拿酒的時候,對老楊,老侯說。

「哈哈哈哈哈!」

「哈哈哈哈哈!」

老楊,老侯都忍不住喚了起來。

老嚴把熱酒取到,另外又帶來了一様下酒菜:

「醬煨蛋!」老楊嚷了起來。

「老嚴,咱們眞可以說是君子之交了!」尤胖子笑着說。

「君子之交?」老侯不懂尤胖子是什麼意思。

「君子之交,淡淡如也。」尤胖子哼着。

「怎麽,嫌滋味太淡嗎?」老嚴也莫明所以。

「不不!」尢胖子指了指桌上的菜,加以說明:「你看,這個是蛋,這個又是蛋,沒有一樣不是蛋,還不是蛋蛋如也嗎?」

「這個!……」老嚴有點窘。

「不過,」老楊怕老嚴下不了台,連忙緩和空氣:「嫂夫人燒的菜,滋味可眞不錯。」

老嚴聽得客人讚美太太燒的菜滋味好,這一下可樂了:

「諸位多包涵,多包涵。」

6

客人吿辭而去,主人送出門口。

連聲「再會!」老嚴鬆了一口氣。

囘到客廳裏,太太也在進餐了。

老嚴讚美太太的勞動成就,太太的臉上有了笑意。

他們决定用自己的力量,搞好這一個小家庭。

當隔壁的汽車司機阿三,再度帶了一個女傭來,問老嚴夫婦是否中意的時候老嚴乾脆地囘絕:

「對不起,我們従今天起不再用老媽子了。」

人物介紹

邵氏公司本年度出品喜劇

閨房樂人物誌

嚴俊

演喜劇,在男演員中韓非是一絕,無論在銀幕上、舞台上,他那種「揮灑自如」的風格,都是使觀衆系念不已的。

除了韓非之外,還有一個生角也兼能演諧角,那就是嚴俊,他在「閨房樂」中飾嚴主任一角,他的突出的演技使整個戲更加强了輕鬆、活潑的氣氛。

由於小生人材的缺乏,近年來嚴俊老是被困在那些哀感頑豔淒凉動人的大悲劇裏面,而在「閨房樂」中則改變了作風,他能夠較多的發揮其才能,因此,「閨房樂」也是他近年來的愜意之作。

劉琦

劉琦的戲路近於「白光型」,近來簡直越演越像了!膩人的慵態再加上紛披的長髪,活脫是一個白光;但是講演技、她無論如何是更老練的;因爲在嬌慵之外,她還另外有表現潑刺的一手。

周曼華

周曼華在銀幕上,素以善演溫柔敦厚的少奶奶見稱。在「閨房樂」一片中她飾演嚴太太,正適合了她的個性。

「閨房樂」中的嚴太太,是一個向來不理會開門七件事的角色,一旦女傭他去,臨時找不到繼承人,因而要她「囘到廚房去」的時候,便弄得手足無措,笑話百出。對平時不以主持中饋爲念的主婦如一枝尖銳的冷箭。直射入心臟,周曼華就保表着這一類型的主婦,身受現實的嘲謔。她飾演這一個角色,處處在「窘態」方面發揮其智慧,她的演出又使人忍俊不禁,又覺得恰到好處。

蔣光超

蒋光超彷彿藥裏的甘草,任何一部影片中他總得挨上一份,他是國語片壇著名的「硬裏子」之一。

私底下擅長說相聲,講笑話,又拉得一手好胡琴,在影票口中有「蔣絃」之稱。

在「閨房樂」中他飾一個汽車司機,有着非常朗爽的,詼諧的演出。

楊志卿

如果香港也有影藝學院,也有金像獎這一類玩意兒的話,「最佳配角」的金像獎必然是屬於楊志卿的。

老楊的演技之洗鍊,可謂有目共睹,有口皆碑,無論正派反派,他都能把握劇中人的個性,作適當的發揮。

在「閨房樂」中,他演的是正面角色,雖然這一類角色比較少演,但成就是並不比反派角色遜色的。

裘萍

裘萍有着豐滿苗條的胴體,水蛇相似的腰肢,鵝蛋臉上配了一副瑩澈如秋水的眼睛,她給上的印象是一個「活」字,在私底下是「活」的,在銀幕下她是「活」的

最近許多國語片中有她的戲,「小鳳仙」、「雙面人」、「殘生」以及「閨房樂」,簡直像是任何戲都少不了她。

現在,裘萍在影壇上顯然是成了最被重視的演員之一了

尤光照

尤光照的從影歷史,已經很悠久了,但他的模樣一點都沒有變,還是那樣的一團和氣,滿臉笑容;一部影片裏只要有了他,觀衆就會多打幾個哈哈。不過,老尤不僅僅是逗人一笑的演員,由於他的演技也一年比一年圓熟,因此他的戲也特別使人看了感覺舒服,這樣也往往幫助了戲的成功,在「閨房樂」中卽是一例。

閨房樂

1

貿易公司的辦公室裏,打字機在發出「滴滴滴」底聲音。

一個侍役從經理室出來,爭裏拿了一個信封,交到了業務主任的手裏:

「嚴先生,你的薪水,請你寫個收據。」侍役鞠躬致詞。

「哦!」嚴主任點點頭,簽了收據交還侍役,侍役又鞠躬而去。

老楊、老尤、老侯——嚴主任的三位同事,同時跟踪而入。

「怎麽,又來了一筆外快?」老楊問嚴主任。

嚴主任搖了搖頭:「什麼外快?寅吃卯糧,預借了一點薪水罷了。」說完,繼之以一聲長嘆。

「主任到底是主任,要預支就預支,像我們小職員,你想要借幾個錢,就得看會計先生的嘴臉。」老楊又是羡慕,又是嘅嘆。

「得了!誰要做什麼主任?每個月多幾塊錢,事情可忙得多!」嚴主任說。

尤胖子在旁插嘴:「這就叫能者多勞呀!」

「得了!別說這些個了,」老侯岔開尤胖子的話,引入正題:「老嚴,你升了主任,曾經答應我們請客一次,怎麽老不實行?」

嚴主任又是一聲歎息:「唉!不瞞老兄說,客是想請,可是,口袋裏老沒有錢。」

女打字員劉小姐在一旁聽着,忍不住了,向嚴主任放一箭:

「嚴先生不請客,就不請客,爲什麽要裝窮?」

老楊接口:「對!劉小姐的話說得一點不錯,剛才我們還看見他大把的鈔票放到口袋裏去,今天可不能說沒有錢吧?」

嚴主任吃了一驚:「今天?」

「今天可吃定你的了!」

「對!今天非要你請客不可!」

尤胖子和老侯也不肯放棄機會。

嚴主任急得雙手亂搖:「不行,不行,今天經理太太四十大慶,在百樂門舞廳請客,我得去招待。」

正說着,經理和太太來了,嚇得幾個小職員連忙囘到工作崗位上去。

經理太太叮囑老嚴:「你太太也一定要來,我很久沒有見她了!」

「一定!一定!」老嚴恭恭敬敬地囘話。

經理太太笑笑,挽了經理進入經理室。

劉小姐唉了一聲,面向嚴主任:

「爲什麼經理太太做生日,發請帖還要分等級?」

「公司大,人多,不能不這樣做呀!」老嚴說。

另一女職員裘小姐,也向老嚴發問:

「你覺得這樣做是對的嗎?」

「啊!好像是不大妥當,嗨……」老嚴也說出不出個所以然來。

「那麽,嚴先生要是請客的話,一定不會分什麽等級的了。」裘小姐俏皮地說。

老嚴不由一愣:「啊!請請請請客?哦!好好好!過過過過一天我一定請,一定請……」

2

老嚴帶了一份沉重的心情,囘到家裏。家裏衣物凌亂,太太蓬着頭,堵起嘴。

老嚴大爲詫異:「喂!你是幹嗎呀?」他問他太太,「這麼晚了,還不去燙頭髮?」

「燙頭髮?」太太似乎不解。

老嚴可眞急了:「唉!你難道忘了?今天晚上經理太太生日,在百樂門舞廳請客,我不是吿訴過你的嗎?」

嚴太太這纔想起來了:「哎呀!我眞弄糊塗了!不過,今兒個晚上我可沒有福氣法參加了。」

「爲什麼?」老嚴想起了經理太太的一番囑叮。

太太對正在牀上雙手亂抓一通的孩子看看:「我們两個都出去了,寶貝交給誰管?」

「王媽呢?」老嚴問。

「王媽囘鄕去了。」太太說。

「爲什麽囘鄕下去?」

「鄕下有人來報吿,說她丈夫病得很厲害,所以她要趕囘去。」

「唉!你爲什麽讓她走呢?」

「你這個人太不近人情了!她丈夫病着,能不讓她囘去嗎?」

老嚴不由暗暗叫苦,王媽一去,這個家不要弄得一團糟嗎?他走近牀邊,摸了摸孩子的頭:「寶貝向來是跟王媽一起睡的,正媽一走,寳貝怎麽辦呢?」

「這當然由我做母親的照顧她了。」太太說。

老嚴蹀█着:「你照顧孩子?」他是知道太太從來不會帶孩子的,「依我看,還是明天趕快找一個老媽子來吧!」

「找一個老媽子?」太太搖搖頭,「另外找一個像王媽這樣的人,恐怕不大容易。」她躊躇了一下,「王媽也許就要出來的,我們等幾天再說吧!」

「那末這幾天的……」

太太不待她丈夫說完,立刻就接口:「當然我來!」

老嚴把工作日程表安排了一下:「一淸早起來,升煤爐,燒開水,煑稀飯,上街買菜,囘家做飯,洗衣服,做針綫,晚上還要帶孩子睡覺,這許多工作,我看除了王媽,祗怕誰也做不了……」

這一串話傷害了太太的自尊心,她惱怒了:「王媽是人,我不是人?」

老嚴知道太太生了氣,連忙解釋:「王媽是個老媽子,你是大學生,她有她的本事,你有你的能耐,你的活她幹不了,她的活你也幹不了。」

「我倒不相信。」太太說。

「那麽試試罷。」老嚴終於只好順從了太太。

「不過……」太太提出了要求,「你在家的時候,得幫着我做。」

「哈哈!」老嚴不由笑了起來,「你睢,馬上就討救兵了,是不是?」

太太想起了經理太太的生日宴會:「我們旣不能把寳貝扔在家裏,又不能帶她一同去赴宴,那就祗好不去了。」

老嚴的臉上雲時罩上了一層陰霾:「眞掃興!」

太太說:「我不去有什麽關係,你一個人去好了。」

老嚴想到了經理太太的叮囑,怕到時難以交代,只得長嘆一聲:「你不去,我也只好不去了。」

太太反對,她婉勸老嚴:「那不大好,人家會笑話的,說你家裏走掉了一個老媽子,就不能出去應酬。」

老嚴實在也捨不得這一個「交際」的機會:「那麼,把我的晚禮服拿出來,給我換。」

「晚禮服?」太太一呆。

「今天晚上有跳舞會,請帖上不是寫明了要穿晚禮服的嗎?」

一句話提醒了太太,翻箱倒篋的結果,兀自不見禮服。

「不知道給王媽放到那裏去了。」太太咕嚷着。

好容易找到了禮服,却又找不到襯衫。

「到底放在那兒?」老嚴不由氣將起來。

太太幫着找了一通,突然嚷着:

「哦!想起來了,是在箱子裏。」

可是,開箱子的鑰匙又找不到了。忙了一陣,結果在老嚴的袋裏掏了出來。

「我眞攪昏了!」

襯衫找出了,又忙着燙禮服,禮服烫好,囘頭一看,糟糕!一件襯衫給寳貝當作了畫布,朱古力糖成了畫筆,領上,袖口上都畫滿了圖案。

爲山九仞,如虧一簣,老嚴長嘆一聲:「算了!」

老嚴賭氣不再去凑熱鬧,和太太面面相覷,苦笑着。

3

太太入厨下,準備煑晚飯。

忽然滿屋子烟霧騰騰,老嚴一陣咳嗆,猛聽得房東太太又在拉直了喉嚨嚷:

「嚴太太,你生爐子怎麽不把它拾出去?滿屋子都是煙,叫人嗆死了。」

「對不住,房東太太,我沒想到生煤爐會有這麽許多烟。」這是嚴太太的聲音。

老嚴知道闖了禍,匆匆奔向厨房:

「嘖嘖,怎麽連個煤爐都不會生?」

「眞奇怪,王媽生煤爐的時候,怎麽一點兒烟也沒有?」太太有些忸怩。

老嚴自吿奮勇:「還是我來吧,你去看孩子,我利用科學方法生煤爐,三分鐘就成。」

他先把煤球放在煤爐裏,然後把柴一根一根架起來,點火一燒,木柴着了。老嚴正自得意,再一看,煤球還是烏烏黑黑,沒有一點火光。

「哼!你這樣的生煤爐,一輩子別想生得着。」太太在一旁冷笑,「嘖嘖:怎麼連個煤爐都不會生?」她學了老嚴的口吻,來一個六月債,還得快。

老嚴的心火提了起來,把一壺水從柴堆上一澆,然後囘過頭來對太太說:

「我們來個根本解决,帶了寶貝上館子去吃飯。」

4

太太欣然從命,一家大小踏進餐館。

一個意外的發現:——公司裏的兩位女同事,劉小姐和裘小姐,也正是這家餐館的座上客。

老嚴心裏打了個疙瘩:「怎麽這樣巧?」

連忙揀了個距離較遠的位子坐下。

正要點菜,寳貝忽然要撒溺了!

老嚴抱了寶貝,走向廁所,但他立刻隔躊躇起來:

「她是女的,不能帶她進男廁所;可是女厠所呢?我又不便進去,這怎麽好?」

太太走過來,詫異地問:「怎麼了?」

老嚴說明了進退兩難的原因。

「你這個人眞笨,我來。」太太說完,接過寶貝,進入女廁。

老嚴向着女廁所門口的牌子嘆了口氣,退囘來。

劉小姐對裘小姐缺了缺眼睛,站起來故意和老嚴一撞:

「喔!嚴先生,你在也這兒!」

老嚴急不擇言:「我沒有呀!」

劉小姐覺得太奇怪了:「啊?……」

老嚴自己發覺了錯誤,連忙更正:「哦!我……我剛來。」

「今天經理太太生日,你怎麼不去呀?」劉小姐問他。

「我去了呀。」老嚴說。

「去了,怎麼又在這兒呢?」

老嚴可窘極了:「那是因爲……哦!因爲我來了。」

劉小姐幾乎要笑出來,忙忍住了:「跟我們一塊兒吃飯好嗎?」

裘小姐凑上來:「嚴主任請坐呀!」

「我…我…已經坐在那邊了。」老嚴向牆角一指。

「我知道了嚴先生是怕我們要你請客,所以不肯坐下來,可是嗎?」劉小姐採用激將法。

老嚴果然給說急了:「誰……講說的,我……我本來是要請你們的呀!」

裘小姐則一披:「你儘管說請,究竟幾時呢?」

話已經說到推車撞壁的地步,要「猶太」也不可能了,老嚴把心一橫:「說請就請,今晚你們吃多少全算我的。」他拉開嗓子高叫:

「BOY!」

女侍應聲而至,老嚴硬硬頭皮:「這兩位小姐的賬,全歸我來付。」

女同事連忙道謝:

「嚴先生,你太客氣咧!」

「謝謝!謝謝!」

「小意思,小意思。」老嚴嘴上無所謂,心裏可眞肉痛。

太太從廁所出來,發見老嚴和兩個女的談話,眼珠子立刻瞪出。

老嚴慌忙陪了太太,囘到原防。

「是公司裏的女同事。」老嚴向太太說明。太太唔了一聲。

點了菜,太太向那邊一桌瞧去。

兩位女同事正在放開了胃,儘量的吃,紅燒鮑魚呀,炸八塊呀,炒雞丁呀,擺滿了一桌子。劉小姐關照開賑單,又關照送到老嚴一桌上。

「那麼多?……」太太看到了帳單上的數目。

老嚴期期艾艾的說:「小,小,小意思,小意思…」

「小意思?嘿!」太太用力踹了老嚴一脚。

一頓晚餐吃得敗興而歸。

又度過了艱難的一夜。

5

次日,是禮拜天。

太太攜籃入菜市,帶囘來一隻雞,一條魚,還有兩個雞蛋。

「今天是禮拜天,你可以舒舒服服的在家裏吃兩頓飯了。」太太對老嚴說,從籃裏提出那隻雞來,「這隻雞,半隻紅燒,半隻白煑,白天吃雞湯,晚上紅燒雞下酒,你說好嗎?」

「好好好!」老嚴連忙應着。

太太又提起了那條魚:「魚,也是你喜歡吃的,還有雞蛋……」

「你眞能幹。」老嚴想到兩餐飯要拜託太太,給太太戴上一頂高帽子。

太太和先生訂了口頭協定:先生管孩子,太太下厨房。

老嚴對管孩子不感興趣,他追隨太太之後,進了廚房:

「喂!我有點兒不服氣。」

太太不明白:「什麽不服氣?」

「我那個科學方法生煤爐,還想試試看。」老嚴說。

太太一聽,原來是這個,鼻子裏哼了一聲:「得了吧!別招人家笑話咧!出去買菜的時候,我已經托了房東太太,替我們把煤爐生好了。」

老嚴一看:「怎麽,那個燒得頂着的煤爐是我們的?」

「是啊!還燉了一壺開水呢!」

「那壺開水也是我們的?」

「是啊!」

老嚴雖然失去了實驗科學方法生煤爐的機會,可是因爲不再需要自己勞動了,心裏一歡喜。

但,太太的命令可來了:

「喂!你替我做一件事,好不好?」

老嚴連忙問:「什麽事?」

「你替我殺雞。」太太說。

「殺……殺……殺雞?」老嚴的聲音都有點顫抖了,「對不起,我只會吃雞,却不會殺雞。」

老嚴要溜走,給太太一把抓了囘來:

「你不殺,誰殺呀?」

「當然你殺囉!」老嚴推卸責任。

「我?我看見人家殺雞,我就害怕,你想,把雞頸子這麽一按,一刀下去,血直往外流,多麽可怕?」太太急巴巴的說。

「可是,」老嚴還是不敢接受這個任務,「我也從來沒有殺過雞啊!」

太太嬌嗔了:「你這個人,眞沒有用,連雞都不會殺,得了!今天就別吃雞了。」

這不是因噎廢食嗎?老嚴急了:「什麽!別吃雞?」

太太唔了一聲。老嚴想:買也買來了。爲什麼不吃?

「我有辦法,今天一定要吃雞。」

老嚴走出後門,求助於隔壁的汽車司機阿三,請他幫忙,答應他以雞頭,雞脚、雞腸子、雞血爲酬。

阿三看在這許多謝儀上,接受了這一個任務。

但,等到阿三拿了把刀來準備殺鶏時,鷄已經不知去向。

裏裏外外找了個遍,鷄的踪影不見。

阿三吃鶏什的希望落空,垂頭喪氣而去。

鷄吃不成,就吃魚吧!

可是,向菜籃子裏一找,魚也失踪了。

「啊呀!魚呢?」太太嚷了起來。

一只貓正在舐嘴吮舌,吃得挺得意。

「你這個死貓,你偷魚吃,你!」老嚴追過去。

貓不捨魚,拖了魚就逃。

「死貓!死貓!」老嚴一路追。

房東太太正捧了一叠碗碟進廚房,和老嚴撞了個滿懷,碗碟落地,打得粉碎。

「對不起!對不起!房東太太,我賠,我賠。」老嚴連忙打招呼,道歉。

6

鶏、魚吃不成,老嚴又提議上館子:

「我看,我們還是出去吃吧!」

「你身邊還有多少錢?」太太問。

「還有一二百塊。」老嚴說。

「你還要去花那種寃枉錢嗎?」太太瞪着他。

老嚴有點忸怩:「啊!好好……不去就不去,可是,」他有點懷疑,問:「我們吃什麽呢?」

太太下了决心,一定要自己弄飯:

「你就委屈點,馬馬虎虎吃一頓吧!」

老嚴貼點頭:「好呀!現在本來講究節約,何必一定要吃鷄吃魚,咦!我們家裏是不是還有靑菜嗎?」

「有啊!」太太說。

「我們就吃菜飯好了!」老嚴提議。

「好!吃菜飯,」太太同意了,「時候不一早了,我就動手。」

「菜飯裏是要多放點兒油的。」老嚴提醒太太。

可是,太太一看油瓶,油已經沒有了,而且,連醬油也沒有了。

老嚴自吿奮勇,把油瓶、醬油瓶放在皮包裏,出街買油。

不凑巧,房東太太又從樓上下來。

「嚴先生,」房東太太髡得奇怪,「今天禮拜,還要辨公去嗎?」

「不辦公!不辦公!」老嚴聲明着,可是發覺自己手裏挾着個皮包,只好含糊地:「噢!辦公,辦公,囘頭見。」

一會兒,老嚴採辦歸來,一樣一樣從皮包裏取出來:

「你看,醬油,油,鹽,糖,都有了,另外,我又買了幾個皮蛋,鹹蛋,還有十幾個鷄養。」

全是蛋!太太又好氣,又好笑。

「你看這個!」老嚴又拿出一個紙包來。

「這是什麼?」太太問。

老嚴把紙包打開。

「喔!是電爐。」

「對了!」老嚴得意地,「這是電爐,從今天起,我們不再受煤爐的氣了。」

太太興奮極了:「那麼,我們可以煑飯了。」

「當然!」老嚴說着,把電爐捧了過去,放好,插上電。「電爐煑飯,只要十五分鐘就熟了。」

正説得高興,房東太太來了,她提出了抗議:

「喂!怎麽咧?用電爐?我租房子給你們的時候,祗管電燈、自來水,可沒有管你們電爐煑飯呀!」

老嚴一呆:「呀!」

太太趕快解釋:「我們難得用一囘,難得用一囘。」

「難得用一囘,你知道現在電費多麽貴呀?」房東太太還是不答應。

老嚴想了一想:「房東太太,我並不想白用你的電,咱們一塊兒去看看電表,照算給你好了。」

房東太太鼻子裏哼了一聲:「電表?我可不認識那個彎裏彎曲的外國字!」

「這樣吧,房東太太,我們用你的電爐,囘頭貼你五塊錢。」太太預備動之以利。

「對!五塊,五塊。」老巖在旁幫腔。

「五塊?」房東太太一聲冷笑,「我知道你們用多少電啊?」

老嚴連忙加碼:「我給你十塊,這總够了吧?」

「這麼吧,二十塊。」房東太太當作生意買賣那樣做了。

「二十塊?」老嚴聽到要二十塊,一陣心疼,可是要不答應吧,這個電爐就算白費了,於是只得屈服:「好,就給你二十塊。」

「那麽,明天怎麽樣?」房東太太一點不放鬆。

「明天不用電爐了,你還要錢嗎?」老嚴有點生氣。

房東太太眼睛一瞪:「你們把房門關着,誰知道你們用不用啊?」

老嚴想:這個包租婆倒厲害:

「依你怎麽樣?」

房東太太笑了笑:「依我呀!」她盤算着:「一天二十塊,一個月六百塊,這個數目,說不定我還要賠本咧!」

太太也忍不住了,衝着房東太太:「房東太太,你也太狠了一點吧!」

「啊呀!嚴太太,」房東太太有點忸怩,「你說我狠呀,眞是天地良心。」

老嚴一堵氣:「得了!得了!從今以後,我永遠不用電爐好不好?」他看了一看镖:「剛才用了你五分鐘的電,」說着,摸出一張五元的鈔票,遞到房東太太面前:現在貼還你五塊錢!」

房東太太不客氣,伸手把鈔票接過:「這倒也乾脆!」她一轉念間,想出了一個主想:「這個電爐,你們不用了,借給我燉燉燕窩湯,好不好啊?」

嚴太太是懂得房東太太的意思的,索性搠穿她:「你是怕我們背着你用這個電爐,是不是?你旣不放心,拿去好了。」

「不不不!我用過了就還給你們的。」房東太太連忙掩飾。可是,當房東太太把電爐接過來的時候,太慌張了一點,一個失手,電爐落地,跌成了幾片。

嚴太太「啊呀」一聲,瞪視着房東太太,老嚴也把她恨得牙癢癢地。

房東太太知道闖了禍了!剛進賬的五元顯然是不够賠的,勉勉强强的說:

「是…是我不好,嚴先生,你在那兒買的?我照樣買一個賠給你。」

老嚴實在沒好氣:「賠不賠倒不在乎,打壊了也好,免得受氣。」

房東太太抓住機會:「那眞是對不起,對不起,囘頭見,囘頭見啊!」就此一溜烟逃出了廚房。

老嚴垂頭喪氣,太太看在眼裏,心裏覺得很難過,溫柔地說:「你…你餓了吧?」

「不餓!」老嚴嘆了口氣:「沒有想到吃飯這樣困難。」

救星來了!窗外傳來了叫賣「大包子饅頭」的聲音。

太太出去買了十幾個大包子饅頭,一家三口,勉强吃飽了肚子。

7

爲了解决女傭問題,把「招請新人」的任務拜託了隔壁的熱心朋友——汽車司機阿三。

在阿三的物色下,應聘者陸續來了幾個:俏的,太太不要。

老的,先生反對。

不算俏也不算老的,主人與主婦都合意了,偏偏來人儘是向主人問長問短:

——這兒的親戚朋友多不多?

——一個月裏出份子送禮,大槪有幾次?

——是不是時常有朋友來打牌?

結果,來人認爲主人家的條件不够,一聲「另請高明」,拂袖而去。

白白耗費了不少「鞋金」,女傭依舊沒有找到合意的,兩夫妻倒又吵了起來。

太太心頭的一股子氣,直往上湧:

「自從王媽走了以後,昨天晚上我們出去吃了一頓很不痛快的晚飯;今天一天,錢花了幾塊,沒有喝過一杯水,沒有吃過一粒米,餓了,燒餅、大包子、饅頭亂塞;屋裏牀也沒有舖,地也沒有掃,亂七八糟的東西堆了滿屋子,這還像個什麽家?」

老嚴聽太太發牢騷,心裏也覺得不痛快:「好了!事情弄成這個樣子,我沒有怪你,你反倒發這麽一大堆牢騷,你說,難道是我害你的?」

「誰說是你害了我,我是說我害了你,我覺得你不應該娶我這樣一個不賢慧的老婆,張口吃飯,伸手要錢,不會當家管事,不會侍候丈夫,……」太太越說越傷心。

「何必說這些個呢?」老嚴安慰着太太。

但,太太還是繼續發表她的「自我批評」理論:

「我們女人,經過了多少年的奮鬥,現在居然跟男子受到同等的教育,可是受了敎育,又怎麼樣呢?我離開了學校,就跟你結婚,結婚以後,由你負担這個家庭,用不着我出去做事……。

「後來有了孩子,就更不用說咧!我旣不能到外邊去替社會服務,也不能在家裏替丈夫兒女服務,我不但白花父母的敎育費,我也白用了丈夫的血汗錢……

「像我這樣的女人,不會生産,只會消耗,簡直是一個大大的廢物,我,我决定不再連累你了!我想……」

太太的話越說越急,終於迸出了最後的一句話:

「我想跟你離婚!」

「離婚?」老嚴忍不住笑起來,「哈哈,簡直是胡說八道,我們這麼相愛的夫妻要離婚?」

太太還是一臉的锹然之色:「就是因爲相愛,所以要離婚。」

老嚴又打了一個哈哈:「這個,這個實在不成理由,如果有人問起我來:你們爲什麼離婚,那我怎麽說?」

「你就說你的老婆不會燒飯給你吃。」

「那麼他們要問我:以前爲什麼沒有聽見說要離婚的話呢?」

「你就說以前有王媽替你做飯。」

「哦!」老嚴找到了結論:「那麽,這是因爲王媽走了,所以我們要離婚。」

太太想了一想,說:「這似乎不能成爲一個理由。」

老嚴也獲得發表理論的機會了:

「可以這麼說:王媽是我們這一個家的靈魂,當王媽在這兒的時候我們不是天天都很快活嗎?現在王媽剛走了一天,我們就鬧得這個樣子,王媽不就是我們的一切嗎?」

太太默默地點着,老嚴提出了他的辦法:

「現在你也不要發什麽牢騷,也不必說什麽離婚,唯一的辦法,就是我明天向公司請兩天假,親自下鄕去把王媽接出來,不就可以恢復以前的幸福了嗎?」

太太搖了搖頭:「我們的家庭幸福,如果完全建築在王媽身上,那……那未免太滑稽了。」

老嚴拍掌「誰説不是呢!不過,事實是這樣的,又有什麼辦法呢!」

太太想了一想,想出了另一辦法:

「我看,還是這樣吧!我們不如暫時分居下。」

「分居?」老嚴皺眉,搖頭。

「對的,這個辦法比離婚是退了一歩,」太太加上了補充說明:「讓我離開這里,到鄉下去,把燒飯,洗衣服帶孩子的一切技能都學會了,再來跟你同居,那時候,你就得到家庭的樂趣了。」

「你要誠心學,在這里不一樣可以學嗎,何必囘到鄕下去?」老嚴說。

「在這里一樣可以學?」太太自己向着自己。

「對了!」老嚴又是拍掌:「你念過『四書』嗎?」

「什麽?」太太不明白。

「孟子說:非不能也,是不爲也。」老嚴掉了兩句文,問太太:「這話你懂不懂?」

太太說:「怎麼不懂,他的意思是說:有許多事情我們並不是不會做,而是不肯去做,不屑去做,所以就變成不會做了。」

「對呀!」老嚴再拍掌,「我說你們女人時,雖然不一定囘到廚房去,但是廚房裏的事,總得由你們女人去做,我們男人總不會做的,不然的話……」

「不然的話,」太太頭頸一扭,「王媽一走,我們連飯都吃不成了,是不是?」

老嚴又是拍掌:「是的!」

「可是,總不能因爲王媽走了,我們就不吃飯。」太太也找到了結論。

「飯總是要吃的,不過……」

老嚴一言未了,太太下了决心:「好!你在這兒等着,我給你做飯去。」

正在這時候,來了三位不速之客:

「怎麽,嫂子要做飯了,我們來得正是時候呀。」

老嚴一看,是同事老楊,後面跟進了老侯和尤胖子。

「歡迎!歡迎!」

「請坐!請坐!」

「好好!好好!」

賓主一陣寒暄,老嚴覺得奇怪:

「怎麽,你們還沒有吃過飯?」

「昨天你不是叫我們隨時到府上來吃飯嗎?所以,我們就約好了,上你這兒來了。」老楊一面說,一面向沙發上坐下。

「哦!好!就在這兒便飯。」老嚴只得慷慨一點,表示留客。

「剛巧今天沒有什麼菜,恐怕……」太太的話還沒有完,老侯開口了:

「啊,嫂子倒客氣,老嚴說:你做的菜好極了。」

「所以我們要嘗嘗嫂子親手做的菜。」老尤旁敲側擊。

三位來賓專等開席,一雙伉儷面面相觀。

太太對老嚴雲雲眼睛,老嚴向來賓打着招呼:

「請坐一會兒。」

然後,跟了太太走出客廳,到了房裏。

太太怪老嚴:「你爲什麽吿訴他們說我會做菜?」

老嚴不認錯:「替你裝面子呀!」

「裝面子?不是害了我嗎?」

「誰知道王媽會走呢?」

「可是他們已經來了。」

「我看,還是到館子裏去喊幾樣菜吧!」

「你替我吹在頭裏,客人來了,自己家裏又煑不出菜來,多寒蠢!」

「這兩個都是老朋友,怕什麼呢?」

「你不怕他們笑,我可丟不下這個臉!」

夫妻倆談了半天,談不出一個所以然來。

最後,還是太太發了一個狠,囘到廚房裏去。

8

老嚴今天是主人兼小廝,又要招待來賓,又要幫忙上菜。

先上下酒菜:

第一道:皮蛋,

第二道:鹹鴨蛋。

然後是太太的傑作登場:

第一道:荷包蛋,

第二道:炒蛋,

第三道:蛋花湯。

全部蛋宴,吃得三位嘉賓個個捧腹,人人噴飯。

「看起來,這位嚴太太家裏一定是開蛋行的。」尤胖子趁老嚴到廚房裏去拿酒的時候,對老楊,老侯說。

「哈哈哈哈哈!」

「哈哈哈哈哈!」

老楊,老侯都忍不住喚了起來。

老嚴把熱酒取到,另外又帶來了一様下酒菜:

「醬煨蛋!」老楊嚷了起來。

「老嚴,咱們眞可以說是君子之交了!」尤胖子笑着說。

「君子之交?」老侯不懂尤胖子是什麼意思。

「君子之交,淡淡如也。」尤胖子哼着。

「怎麽,嫌滋味太淡嗎?」老嚴也莫明所以。

「不不!」尢胖子指了指桌上的菜,加以說明:「你看,這個是蛋,這個又是蛋,沒有一樣不是蛋,還不是蛋蛋如也嗎?」

「這個!……」老嚴有點窘。

「不過,」老楊怕老嚴下不了台,連忙緩和空氣:「嫂夫人燒的菜,滋味可眞不錯。」

老嚴聽得客人讚美太太燒的菜滋味好,這一下可樂了:

「諸位多包涵,多包涵。」

6

客人吿辭而去,主人送出門口。

連聲「再會!」老嚴鬆了一口氣。

囘到客廳裏,太太也在進餐了。

老嚴讚美太太的勞動成就,太太的臉上有了笑意。

他們决定用自己的力量,搞好這一個小家庭。

當隔壁的汽車司機阿三,再度帶了一個女傭來,問老嚴夫婦是否中意的時候老嚴乾脆地囘絕:

「對不起,我們従今天起不再用老媽子了。」