春 電影小說

四平

(一)

初秋時候的一個下午,西風颯颯,黃葉飄飄,簷前的鐵馬,迎風飄蕩,發出叮噹的响聲,高家的大宅院里,一片蕭條冷落,處處顯出殘破荒涼的景象。

這時,在東邊的一間房子里面,竹簾低垂,一位年輕美麗的少女,斜躺在床上,手中拿着一本雜誌,很注意的看着,她看到一段自認爲是很有意思的句子,就隨口唸起來道:

「每個人都應該有個幸福的家庭,而家庭的幸福又都基於合理的婚姻上面⋯⋯」

她唸完了這句話,不覺掩卷凝思起來,從她那半蹙的眉梢,可以看到她內心的憂鬱。

她就是高家三老爺的女兒淑英,爲了頑固的父親,替她訂下不如意的婚姻,整日躱在房中,暗暗地傷心煩惱。她知道每個人都應該有選擇婚姻的自由,可是在專制的封建家庭里面,婚姻問題一向是憑着「父母之命」和「媒妁之言」,做兒女的是沒有半點的自由的。

她一想起父親替她訂下的陳家那頭親事,心頭就好像萬箭鑽心一樣的難過。她走到窗前,捲起半垂的竹簾,天上白雲悠悠,院外落葉飄飄,慘淡凄凉的大宅院,更勾起了她滿腔心事;這幾年來家裡的變故,祖父死後,四叔克安,五叔克定的胡作妄爲,荒唐墮落,梅表姐和大哥覺新的戀愛悲劇,以及鳴鳳的投河,瑞玨的死,覺慧的離家……這一幕幕的往事,彷彿就在眼前,她委實有點害怕;當她正在想得入神的時候,婢女翠環忽然走進來,對她說道:

「二小姐,我們太太請你去打牌。」

她拿着書,皺着兩道細眉,很冷淡的答道:

「怎麼喊我去打,爲什不去請三太太打?」三女太張氏是她的母親。

「我去請過了,三太太喊你去替她打」。翠環答道。

淑英聽了這話,沉思一會,厭倦似地低聲說:

「我不想去,你就說我今天人有點不舒服。」

「我們太太請你一定去。」翠環知道她的心思,却故意和她開玩笑,不肯走,反而逼迫似地說了上面的話,一面帶笑看她。

淑英看她這樣子,便帶着一點央求口氣說道:

「你去吧。大少爺就要囘來了,你去請他,我實在不想打牌。」

翠環會意地笑了笑,順從地答應一聲,就往外面走,還沒有走出門,又轉過身子來看淑英,還說道:

「二小姐,你這樣子用功;將來一定考個女狀元。」

「蠢了頭,現在還有什麽狀元呢,」淑英看着她連跑帶跳的影子不覺帶笑地駡了一句。

(二)

淑英剛在床上躺了下來,拿起雜誌,正想翻開來看時,翠環又跑了進來。

她帶着嬌嗔的口氣說道:

「已經吿訴了你,我不打牌,你還來做什麼呀?」

「我不是來叫你去打牌,我是來吿許你一個好消息:琴表姑娘來了!」翠環連忙帶笑地解說道。

一聽說琴表姐來了,淑英馬上從床上跳了起來,向大門外走去。這時長房的淑華已站在門口石階上和琴表姐說話,淑英也迎了上去,她望着琴表姐的美麗的鵝蛋臉,帶着抱怨的口氣說道:

「琴姐,你好幾天不到我們這里來了。」

「三表妹剛才向我抱怨過了,你又來說,」琴笑着囘答道:

「你不曉得,我天天都在想念你們呢。這幾天我忙着預備學堂裏的功課,今天剛剛考試完了,我就馬上來看你們了,你們還說我不好呢。」

她們一邊說話,一邊走進花園里去。

「琴姐,你今晚上不囘去罷?」淑英忽然囘轉頭來問琴道。

「我想還是囘去的好。」琴沈吟了一下答道。

「明天是星期,你又不上課,何必囘去,」淑華接口說

「你好幾天不來了,來了只坐一會就要囘去,你好狼心。」淑英責備似地對琴說。

琴溫和地笑了,把手搭在淑英的肩頭,柔聲說道:

「你又在抱怨我了。看你說得怪可憐的。好,我就依你的話不回去,看你們還有什麼話好說呢?」

「依她的話?」淑英在旁邊不服氣地揷嘴道。然後她又高興地拉了淑英的膀子笑着說道:

「二姐,你不要相信她的話。她落得賣一個假人情,其實心她是爲了二哥的緣故⋯⋯」

「呸,」琴不等淑華說完,就紅着臉啐了一口,接着帶笑地駡道:

「你眞是狗嘴長不出象牙,這和二表哥有什麼關係?我要撕你底嘴,看你以後還嚼不嚼舌頭!」

說着動手去抓淑華,淑華馬上把身子一閃,向後面逃走了。琴毫不放鬆地在後面緊緊地追着。

(三)

當淑華剛走進後廳時,忽然看見二哥覺民正拿着一個口琴,靠在欄杆上吹着,就馬上躱到他的背後去,一邊說道:

「二哥,你看琴表姐多壞啊,她打我呢!」

覺民抬起頭,笑笑的望了琴一眼,說道:

「琴妹,你打她做甚麽啊?」

「她作弄你和我啊!」琴紅着臉兒,指着淑華,羞答答的說道。

覺民聽了裝做很生氣的樣子,望着淑華說道:

「你這壞丫頭,惡人先吿狀,我也要打你呢!」說了就伸手要去抓淑華。淑華很機警的逃了。

琴也迎身再追了上去。

淑華一邊走,一邊帶笑說道:

「喲!你們眞不害羞,兩人欺侮一個,多難爲情啊!」

淑英在旁,看得怪有趣的,笑得沒有氣力,她一把抱住琴,說道:

「琴姐,饒了她這一囘吧!你看,你差點就碰在欄杆上了。」

這時,覺新剛好從花園裡走進來,大家看了,馬下停止了玩樂,上前打招呼。

覺新看見淑英,便詫異地說:

「怎麼你在這兒?聽說你不舒服,好了嗎?」

衆人聽了這意外的話,都訝異的望着淑英。

「那是我在扯謊」,淑英答道:「你不曉得我不高興打麻將。我要不扯謊,一定會被她們生拉活扯拉去打牌,那才沒有意思呢!」

「原來是這麼一囘事,你倒聰明。」覺新底憔悴的面容也因了一笑而反了。「我剛剛囘來,給四嬸送東西去,她們已打起來了。大媽在那兒打,所以我逃脱了……」

他說了,從懷裏掏出一封信,交給覺民說道:

「覺慧又有信來了。」

覺民接過信,拆開來,隨口唸道:

「……每個靑年都應該有他的春天,但是你沒有,因爲你不爭取,你寧願過着沒有春天的生活…

淑華聽了有點聶其妙地問道:

「什麼叫做沒有春天的生活呀?」

「是駡我的」。覺新說,停了一會,他又對淑英道:

「淑英,你也有份的。」

淑英慚愧地低下了頭。

(四)

這時,翠環走進來,對琴說道:

「琴表姑娘,三奶奶說今天搓牌抽了油水,請你到那邊去吃晚飯。」

「請我?」琴向覺民看了一眼,不知可否。

「不!不要去!」淑華搶着說道我們請你。」

「去的,琴表姊。」淑英一把拉住琴表姊道。

琴表姊有些難爲情,覺得很是侷促不安。

看了這情形,翠環也忍不住笑道:

「你也請,他也請,表姑娘確實難得分身,倒不如請大奶奶早點兒打發花轎娶了過門,免得爭來爭去。」

這些話引得大家拍掌大笑,却弄得琴表姊和覺民十分尷尬。

翠環走後,淑華提議道:

「跟那些老古董一同吃飯,太沒趣了,來,我們大家來劃鬼脚,今晚大吃一頓好嗎?」

「好!」覺民展旁邊拍手贊成道:「我有筆有紙,讓我來寫吧!」

淑英和琴也興緻勃然,笑逐顏開的舉手贊成,這些充滿着青春活力的舉動,使那暮氣沉沉的覺新也興奮得臉上堆滿了笑容。

(五)

正當年輕的一代在興高采烈的討論着玩樂的辦法時,老僕人袁成匆匆忙忙地走進來對覺新說道:

「大少爺,四老爹跟陳姨太打架,鬧得很兇呢!」

覺新一聽,馬上跟覺民他們一起走到外面來看熱鬧,他們看見陳姨太正在和四老爺克安吵架。

只見克安把臉氣得一陣靑一陣白,兩隻眼睛直一望着陳姨太的敷着白粉的長臉,暴燥地嚷着:

「不行,非把她馬上開除不可,叫她馬上就滾!」

陳姨太冷笑一聲,平靜地說道:

「四老爺,你要明白,錢嫂是老爺用的人。」

「不管她是那個用的,非給我馬上滾不可!」克安沉下臉命令似地對陳姨太說。

「沒有這樣容易的事,我不叫她走。」陳姨太動氣地搶着說。

「陳姨太,你眞的這樣?你究竟叫不她走?」克安厲聲道。

「我偏不叫她走,她是老太爺在時用的人,你做兒子的管不到!」陳姨太也變臉色尖聲回答說。

「放屁!你是什麽東西?」

陳姨太聽見這話,立刻變了臉色,一頭就往克安懷裡撞去,克安不提防被她撞了一下,他連忙用手去推她,她却一邊抓住他的衣服不肯放,一邊帶了眼淚和鼻涕嚷着:

「你這目無法紀的,我怎樣說也是你們的「庶母」,老太爺死了還不到一年,你們就欺負我,好,我不要活了,我拿這條命來跟你們拼了吧。」說了就把臉不住的在他的胸上擦。

克安被陳姨太纏着,不知道怎樣做才好,他的臉上現出了困窘的樣子。這時三老爺克明從角門裏走了出來,他帶着嚴肅的表情走到克安的面前,板起面孔用沉重的聲音責備說:

「四弟,你們這樣鬧,還成個甚麼體統呢?昨晚五弟才鬧過一塲,今早晨你們又找事情來鬧。爹死了還不到一年,你們幾個就鬧得這樣天翻地覆的,給別人看見像甚麼話!」

陳姨太這時已經放開了克安,她站在旁邊,等克明把話說完;就上前哭訴道:

「三老爺,請你給我做主,他們這樣欺負我,我以後怎樣過日子?老太爺,老太爺你死得好苦呀!」說完了又傷心地嚎啕起來。

「三哥,你看,這像個甚麽東西?」克安鄙夷地指着陳姨太對克明說:

「你不要再說了,快進去吧!」克明責備地看了他一眼,揮着那隻空着的膀子阻止地說道。

克安聽了克明的話,覺得正好借此收塲,也就不再分辯,低着頭悄悄地走開了。

這時五老爺克定從人叢中擠了出來,做好做歹的把陳姨太也勸走了。

(六)

這是秋天的季節,蔚藍的高空,一彎眉月照着蕩漾的湖水,飯後覺新兄弟還在猜拳,淑英却滿懷心事,憑欄對月,不勝傷感,頻頻掏出手絹拭淚。

覺民看在眼裏,走了過來,對她說道:

「二妹,你在想甚麼麼呢?大家都在喝酒玩樂,你却躱在這兒獨自煩悶,來,別想得太多了,凑熱鬧去吧!」他說了就不由分說地把淑英拉了進來。

這時覺新的繼母周氏,也來到了水榭,衆人看了,全都站起來帶笑地招呼她。

「你們畫鬼脚,爲甚麽不請我,却偷偷躱在這兒吃?」周氏笑容滿面地問道。

我們沒有甚麼好菜,就是請大舅母,大舅母也未見得肯賞臉,所以我們不敢請,」琴笑着答道。

「媽,你要吃,我就讓給你吃,不過,你可得替我付錢啊!」淑華愛嬌地說道。

「這樣說,我倒不要吃了!」周氏笑道。停了一會,她又說:

「現在我吿訴你們一個好消息,我剛接到你們外婆來信,說要從鄕下遷居出來,過幾天便來探我們了。」

「蕙表妹,芸表妹都來麽?」覺新說。

周氏點點頭道:「當然都來的。」

淑華首先拍掌叫好,大家也都表示熱烈歡迎。

「前幾年,你們大舅父己經給蕙表妹訂下了婚事。」周氏接着說:「這次遷居,就是因爲要辨理下月初出嫁的事,男家是大東門姓鄭的。」

覺民說:「姓鄭的?是不是那個鄭國光?」

「不錯,就是他了。」周氏說。

大家聽了周氏的說話,都覺得很驚異。

「聽說鄭國光人很不好,樣子醜,脾氣壞,」淑華氣憤憤地說:「嫁着她,一生也不好過!」

「不消說,太舅父不外又想製造第二個梅表姊吧了。」覺民也插嘴進來道。

覺新被抓着心事,低頭不語,更起勁的舉杯喝酒。

淑華望望覺新說道:

「媽,蕙表姊跟大哥向來不是很要好的,讓大哥娶了她不是很好的一對兒麼?」

周氏連忙截住道:「傻筱孩子,那裏來的話。」

「眞的……」淑華還要說下去,但却給淑英拉住了。

「其實這門婚事是誰也不會贊成的。」周氏感嘆地說:「不過這是你們大舅父一個人的主意,還有甚麼可說呢?」

「這就是封建制度,眞不知害了多少靑年男女。」覺新滿肚委屈地說。

但覺民却另有一番理議,他說:

「我以爲不能一槪而議,幸福是自己爭取的,除非是自己不爭氣。」

「不」覺新分辯說:「各人的環境不同,你莫是最幸運的了;就說淑英吧,前幾天陳家又來催婚,你能說服三叔嗎?」

「三叔怎樣說?」

「三叔已經答應了,婚期就在明年春天。」

一時大家面面相覻,沉默無言,淑英怔了怔,忍不住站了起來,背面啜泣。

(七)

這一夜,琴和淑英睡在一起,忽然被睡在裏邊的淑英底驚叫聲驚醒了,淑英一把摟着她,不住地搖動着她的身子,心裏悲痛地嚷道:「琴表姊!救我!救我!」

「二表妹,二表妹,甚麽事情,琴驚惶地搖撼淑英底肩頭,一邊問道。

淑英含糊地應了一聲,把眼睛睜開,茫然視着琴,她的額上滿是汗珠。她定了定神,低聲說:

「我做了一個可怕的夢。」

「你夢見了甚麼?你快把我駭壞了。」

「我夢見⋯⋯」淑英說了這個字就閉了口,她覺得有些窘,但琴底安慰而鼓舞的眼光觸到她的臉上,她底困窘立刻消失了,她放胆地但還帶了一點驚惶地說下去:

「我夢見我到了陳家,身邊全是些陌生人,一個熟人也看不見,他們的相貌都是兇神惡煞似的,我怕起來,我想逃走,但他們圍住我⋯⋯我後來想起你,但不曉得怎樣我又跑在一座荒山上,他們在後面追我;我跑了許久,忽然看見你站在前面,我喚你,但你不理我,我跑不動了。我就抱住你喊起來,我就醒了。」她說着,臉上漸漸帶了激動的表情,彷彿那夢中的景象還在她的腦裏浮動。她半開玩笑半央求地輕聲對琴說:「琴姐,你不會不理我吧?」

「二表妹,你把心放開一點,不要總想那些事情。人說日有所思,夜有所夢,你何必這樣自苦。你未必連我也不相信吧?」琴禁不住帶着同情地聲調說。

聽了琴的話,淑英也就不再說甚麼了。

(八)

過了幾天,外婆周老太,由蕙芸姊妹陪同,帶了輕便行李,送節禮品,坐了三乘轎子來到高家。

周老太滿頭白髮,步履穩健地走進來,大廳上,早已擠滿了人,忙作一團,周蕙一眼望見覺新,成人像觸電流似的,各懷心事,黯然魂銷。

周氏把客人迎進內廳,三房的張氏,四房的王氏,五房的沈氏等也先後進來向周老太請安。她們隨便地談論着家常,翠環拿着水烟袋在替周老太裝烟。

後來周氏偶然提起覺新,周老太就稱讚道:

「他辦事情比他底大舅父還能幹,眞難爲他。」

她的話還沒有說完,翠環把烟嘴送到她底嘴邊,她接過來抽了一口,又說下去:

「好倒好,不道他現在精神大不如前了,我看他平日也太累了一點,他樣子比從前老得多了。」

「其實說起來他也沒有甚麼大病,就是精神差一點。自從少奶奶去世以後,他平日總是沒精打彩的,笑也很少笑,近來總算好一點了。」周氏帶了點憂鬱的調子道。

周老太道:「這也難怪他,他們原是一對美滿的夫婦。不過,年靑人究竟不同,再過兩三年他就會忘記的。爲了海兒,他是會續絃的。」

「太親母說的是。」張氏謙和地附和道。

「不過大哥說過他决不續絃。」淑華忽然冒失地插嘴說。

「三妹,」淑英在旁邊警吿似地喚了一聲,蕙也驚訝地抬起了頭,她帶着憐愍和同情的眼光,柔和地望了覺新一眼。

這時,蕙的妹妹芸爲了怕勾引起蕙和覺新的心事,所以就借故打岔道:

「婆婆,你不是說要打牌嗎?現在已經預備好了,可以去了。」

沈氏等着打牌已經等得不耐煩了,屋子裏人多,又很悶,談話也很單調,她巴不得誰來提起打牌,這時聽說已把牌桌預備好了,就接口說道:

「太親母,我們就去打牌吧!讓她們姊妹們自己去談談。」

年老的打牌去了,剩下蕙、芸、琴、淑英、淑華等幾姊妹,她們都興高采烈的向花園裏走去。蕙芸姊妹跟在後面,芸乘機把周蕙拉在一旁,靜悄悄地說道:

「姐姐,我知道你是愛表哥的,不過,你遲幾天就要出閣了,見了大表哥,你要抑住自己的感情,千萬不要多說話。」

蕙點點頭,心裏覺得異常難過。

(九)

晚上,淑英和蕙因彼此各懷心事,澈夜睡不着覺,所以相約到花園裏散步。她們談論着彼此的不如意的婚事,都感覺到茫茫前途,充滿着一片灰黯的雲霧。

「你的定了?」淑英關切的問道。

「是的,就在下月。」意沒精打采的說道。

「那怎麼辦呢?」

「我現在甚麼希望都沒有了,我只是活一天算一天罷了!」蕙凄然答道。

停了一下,她又問道:

「聽說你的也定了。」

「是的。」淑英低聲答道。她望着澄淸的湖水,頓時憶起了侍婢鳴鳳爲反對老太爺把她嫁給馮樂山而喪身在湖上的舊事,她感覺到自己現在的命運正有點兒與鳴鳳相像,她又鳴咽着按下去說道:

「要是爸爸一定要强迫我嫁給那個不認識的人,我也只有學鳴鳳的樣子了。」

蕙聽了她的話,不覺萬念俱灰,凄然淚下。

夜漸漸地深了,夜蟲不斷地發出凄切的叫聲,正像在爲這一對共同命運的不幸的姊妹發出不平的哀鳴一樣。

(十)

中秋節到了。

大家把周老太留了下來,一同歡慶中秋。

在書房裏,三奶奶張氏好像有意無意的笑了笑說:

「蕙表姑娘就要請我們吃餅了。」

周老太嘆了一口氣道:

「唉!說起這門親事,只是她爸個人的主張吧了,依我的意思,一定不會答應的。」

覺民憤然說道:

「這樣的父親也不像樣,簡直不顧女兒的幸福。」

淑華也說:

「外婆旣然不同意這門親,怎麽不退婚呢?」

周老太說:「早就吃了人家的茶禮,退得那麽容易嗎?」

蕙聽了大家的說話,更加傷心得哭了起來。

晚上,院子里張燈結彩,在一輪明月的照耀下面,景物如畫,水榭上,陳設了賞月果餅,三老爺克明率領了全家大小當空叩拜。爲了表示高家是個封建世家,克明依循老例,請了一班唱曲的人囘來唱彈,以慶中秋。

當點唱曲子時,出乎意料之外,周蕙竟點了一関「黛玉歸天」,她這個不良的預兆,使姊妹們暗裏吃了一驚。

(十一)

蕙躺在床上,翻來翻去的睡不着覺,父親已經叫人來催她囘去了,她明天就要離開高家,囘家去準備嫁奩,然後把命運投向一個灰黯的深淵裏去。她不知甚麽時候才能夠再到高家來,她覺得她不能夠就這樣離開高家,她覺得至少她應該把心裏的秘密讓對方知道,她望一望身旁的睡得甜蜜蜜的芸,偷偷地爬了起來,偷偷地推開門,然後慢慢地向覺新睡的地方走去。

她望見覺新房裏的燈光還亮着,海臣不知爲甚麽不肯睡覺,老叫嚷着媽媽,覺新正給他弄得沒有辦法,滿頭大汗。她在窗口遲疑了一會,終于鼓起勇氣,推門走了進去,她滿含深意地望了覺新一眼,從他手裏接過海臣,抱在懷裏,哄了一會,海臣就睡着。她輕輕地把他放在床上,然後拉下蚊帳。

覺新帶着感激的眼光看着她做了這一切,當蕙的温柔而帶着無限哀愁的眼光向他望着的時候,他低聲說道:

「蕙表妹,謝謝你,還沒有睡覺嗎?」

「不懂怎麼樣,老是睡不着覺?我明天就要離開這兒了,我覺得應該先來向你辭行呢!」蕙輕聲答道。

「蕙表妹,何必這樣客氣呢?你明天就要動身了,應該早點休息才是。」覺新關切地說道。

「是的,大表哥。」蕙輕聲答道,她好像還有甚麼話要說,但又把它嚥住了。她戀戀不捨的望了覺新一眼,就走了出來。

覺新跟在後面送了出來。

在一棵盛開着的桂花前面,蕙站住了,望着盛開而透露出芬芳氣息的桂花,她無限感慨地說道:

「去年我來的時候,這棵桂花也像現在一樣的開得非常可愛,可是,以後我不知甚麼時候才能夠再來看見它呢?」

「蕙表妹,你何必這樣傷感呢?以後你不是還能夠來嗎?蕙表妹,要是你以後有甚麼爲難的事情需要我帮忙你,我是一定盡力的。」覺新安慰她說道。

「謝謝大表哥!」蕙感激的望了他一眼,正想說下去,她的妹妹芸出來叫她去睡覺了,她戀戀不捨地頻頻囘頭望着覺新。

囘到房裏,芸責備她說道:

「姊姊,事情已經弄到了這個地步,你爲甚麽還要這樣做呢?」

「我一定要把我心裏的秘密吿訴他,我一定要讓他知道,我愛他!」蕙痛苦的說道。

「那又何必呢,你這樣做,是會使大表哥更痛苦的!」

蕙躺在床上嚶嚶的啜泣起來了。

(十二)

第二天,高家大排筵席爲周老太餞行,行前,她要覺新到她家裏帮忙辦理周蕙的婚事,覺新苦在心頭,說不出話,他不好意思拒絕,只好勉强地答應了。

臨行,周蕙哭得像個淚人,依依不捨,覺新看了,心裏好不難過,他悄悄地折了一枝桂花,送給蕙作爲留別的紀念⋯⋯

周蕙出閣那天,覺新等都到周家帮忙辦理婚事,花轎臨門時,蕙抵死不肯上轎,蕙的父親雖然百般威嚇,亦無奈她何,舉家大小,亂作一團,焦急非常。

周老太愛蕙情深,看了這種形情,不覺心酸落淚,她責備伯濤道:

「這都是你一個人做出來的好事,要是以後蕙有甚麼三長兩短,我一定不肯與你干休。」

「事情已經到了這種地步,還有甚麼好說呢?」濤伯一籌莫展,站在一旁垂頭喪氣地說道。

周老太這時忽然想起了覺新,她知道蕙素來對覺新很有好感,很聽覺新的話,所以她對覺新道:

「表少爺,你帮忙勸慰勸慰她吧。」

覺新無奈,只好走到蕙的身邊低聲勸慰她道:

「蕙表妹,事情已經到了這步田地,還有甚麽辦法呢?你還是換衣上轎吧!只要你到了鄭家,夫妻能夠互相諒解,不是就能夠得到幸福嗎?」

蕙聽了覺新的話,遂不再抗拒,任隨人家把她擺佈,送上花轎。在鼓樂聲中,又有一個純潔而可愛的女性被犧牲在封建的婚姻制度之下了。

(十三)

周蕙出嫁以後不到一年,因受不了婆婆和丈夫的虐待,抑鬱過度,染致一疾,病勢非常沉重。

而海臣也由於覺新不懂照護孩子,臥病不起。

海臣的病勢日見危險,覺民勸他去請西醫治理,但覺新因恐三叔克明的反對,所以還是照舊的請那一個叫做羅敬亭的中醫來看,這使覺民非常氣憤,他想不到覺新更會懦弱到這種地步,連自己孩子的命運也要聽决于這個封建家庭的許多不成理的法規。

一天,覺新照例地請了羅敬亭來替海臣看過病以後,正要拿藥方去配藥,忽然鄭家派人來說,蕙的病勢很兇,要他馬上過去看看。

周氏聽了,也對他說道:

「你放心去吧,海臣讓我來照顧好了。」

可是,當覺新趕到鄭家的時候,蕙已經一息奄奄,連話都說不出來了。

周老太和芸表妹等哭得雙眼紅腫,非常傷心,這時,覺新也顧不了俗禮,他伏倒在蕙的身上,一連聲的哭喊着:

「蕙表妹!蕙表妹!」

蕙微微的睜開眼,看見覺新來了,心裏好像覺得很快慰似的,嘴角浮上了一絲微笑,她想講話,可是說不出來,他伸手從枕頭底下拿出一條白絹綉的書簽,遞給覺新,沙聲說道:

「大表哥,給你作紀念吧。」說了就雙目緊閉,溘然長逝了。

覺新打開一看,只見上面寫着:

「春蠶到死絲方盡,臘炬成灰淚始乾」

不由得嚎啕大哭起來。

可是,正如俗語所說的「禍不單行,」當覺新回到家裏的時候,海臣也因病重不治死了。⋯⋯

(十四)

自從海臣和周蕙死後,覺新更加消極頹喪,他終日閉門獨坐,雖然殘冬已過,明媚的春光又已再來,但,覺新好像看不見春天,他意志像死灰一般消沉。

這中間,高家的爭吵日多,一天,克安和克定又借故淸査帳目,提出變賣田產的問題,和克明大鬧一塲。因爲覺新是負責管理賬目的,所以大受他們奚落,逆來順受慣了的覺新,對這些無理的責難,仍然是泰然處之,這使覺民看了很不順眼,差點又和他鬧了起來⋯⋯

覺民除鼓勵淑英力求上進之外,同時爲了給她多些見識,還時常帶領她們出外,參加靑年人的文化集團。有一天,他們在一家茶樓裏開會,因爲碰到了五叔克定,身邊還拖了一個不正當的女人,淑貞淑英同到家裏都受到一番責駡。

覺新爲息事寧人,還要覺民到三叔面前認錯,但却被覺民直斥其非,覺新氣得說不出話,憤然走了。

琴埋怨覺民說:

「表哥,你不去見三舅父也罷了,但你不應該令到大表哥這樣難過。」

覺民乾脆地答道:

「對不起,我忍耐不來了,我眼見梅表姐的慘死,大嫂,海臣,蕙表妹的被犧牲,我再也忍受不了。我憎恨封建制度的殘忍,更憎恨大哥的軟弱,現在無論如何,我不能看着淑英被犧牲了。」

(十五)

春天來了,淑英的婚期到了。

爲了淑英的婚事,三叔克明拿一千元交給覺新,託他代爲辦理嫁粧。他覺得非常苦惱,馬上去和覺民商量。覺民自吿奮勇,向三淑提出反對淑英的婚事。克明在盛怒之下,打了覺民一記耳光,大發雷霆,責難周氏不懂管敎兒女。

淑英看見這些情形,知道父親的頑固,婚事恐怕無法改變了,她找着姊妹們商量,她决定出走,跟三哥覺慧一樣,一走了之。說起覺慧,琴表姐才醒悟起來了,她說道:

「對了,剛剛接到覺慧的來信,也是提及你的,我們到大哥房裏再說。」

信上這樣寫着:

「⋯⋯知道淑英力求進,我十分高興,爲了她的前途起見,只要能力所及,一切願意幫忙,不過,我記得二哥說過一句很好的話,幸福是由自己爭取的,希望她自己努力,⋯⋯」

看完了信,琴表姐鄭重地說:

「如果二表妹肯走到三哥那裏,相信他一定會幫忙的。」

這一條充滿着希望的新生之路,使淑英歡喜若狂,同時也鼓舞了年靑人,追求眞理的勇氣,只有覺新一個人不贊成,他怕三叔執迷不悟,惹出大事,要大家慢慢商量,顧全大局。

覺民聽了覺新的話,不勝憤慨的着實地把覺新痛駡一頓,說他爲了顧全大局,不知道造成了多少悲慘的事件,梅表姐的死,因他太遷就祖父;大嫂的死,也因他太過懦弱怕事,任人擺佈,使她在柴房裏產子;海臣的死,也因爲不早請西醫診治;蕙表妹的死,也因他因循害死了她。現在又到淑英了,他决定要把她挽救起來,讓她走上一條新生的道路。

覺民說完了這番話,就帶着淑英走出了房門,姊妹們也因此而感動,紛紛贈送旅費。

覺新被覺民這番說話所警惕;痛苦的囘憶,使他澈底覺悟了。他把辨理淑英粧奩的銀子毅然的私自送給了淑英,姊妹們也爲他的痛改前非,不勝感動,一齊擁着他而歡呼。

在一個春光明媚的早晨,覺新,覺民,琴表姐,淑華等人,大家一齊送淑英登輪,雖在離愁別緖中,大家仍顯露出無限的歡欣與快慰。

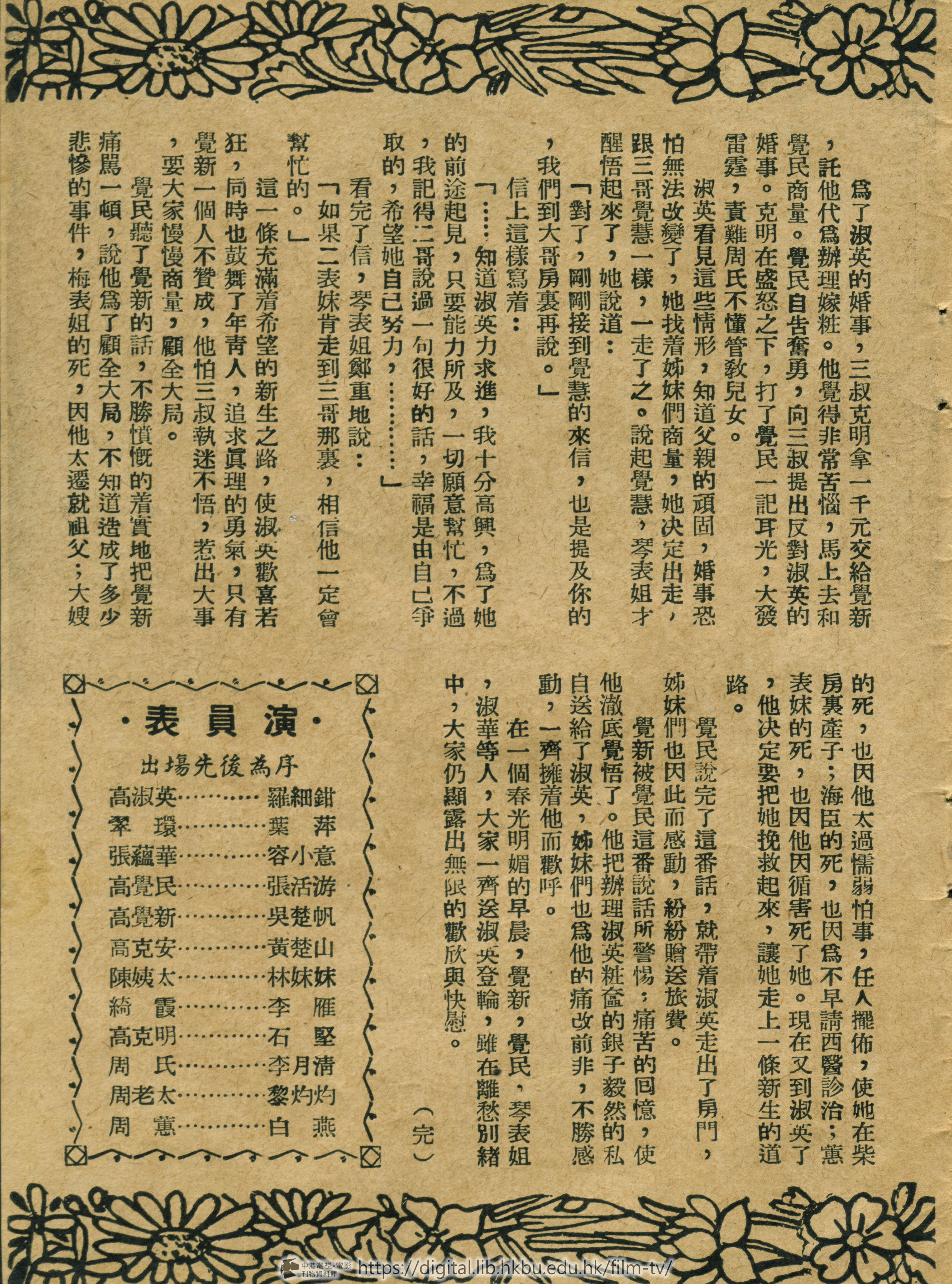

(完)