荒唐女壻

電影小說

年巳不惑的余老爺,像這兒一般有點錢的老頭子一樣,腦袋裏充滿迂腐的思想,認爲女人應該遵行「三從四德」的古訓;男人納妾,是天公地道的事。他的太太,却極力反對他這種思想,這一對夫婦,就常常因這個問題而吵咀。余太太一惱之下,囘到娘家去,不願對着這老頑固一起廝守。儘管余老爺思享齊人之福,但他有季常之癖,畏妻如虎,卽使要納妾,也在暗中進行。

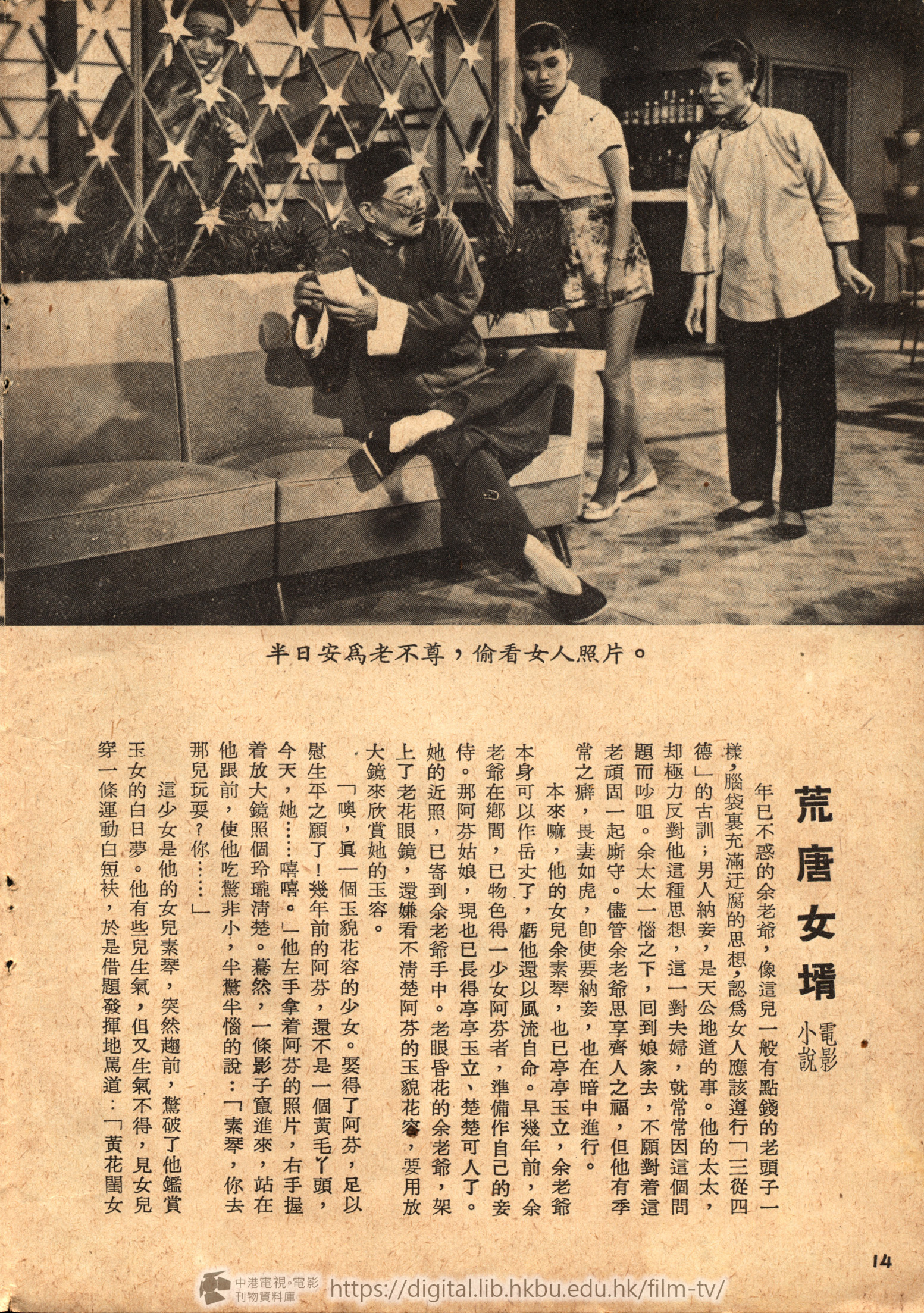

本來嘛,他的女兒余素琴,也已亭亭玉立,余老爺本身可以作岳丈了,虧他還以風流自命。早幾年前,余老爺在鄕間,已物色得一少女阿芬者,準備作自己的妾侍。那阿芬姑娘,現也已長得亭亭玉立、楚楚可人了。她的近照,已寄到余老爺手中。老眼昏花的余老爺,架上了老花眼鏡,還嫌看不淸楚阿芬的玉貌花容,要用放大鏡來欣賞她的玉容。

「噢,眞一個玉貌花容的少女。娶得了阿芬,足以慰生平之願了!幾年前的阿芬,還不是一個黃毛丫頭,今天,她……嘻嘻。」他左手拿着阿芬的照片,右手握着放大鏡照個玲瓏淸楚。驀然,一條影子竄進來,站在他跟前,使他吃驚非小,半驚半惱的說:「素琴,你去那兒玩耍?你……」

這少女是他的女兒素琴,突然趨前,驚破了他鑑賞玉女的白日夢。他有些兒生氣,但又生氣不得,見女兒穿一條運動白短衭,於是借題發揮地罵道:「黃花閨女,怎能穿這短短窄窄的衭子,問你羞不羞!」

「剛才去打籃球。爹哋,這是運動短衭呀。」素琴解釋道,一眼瞥見他手上拿着一幀少女照片,疑訝的問:「爹哋,你手裏拿着的……」

余老爺截着說:「多事!女兒家不要多管閒事。快快上樓去換一條長衭。」

素琴上了樓去,余老爺摸摸額頭,嘘了一口氣說:「幾乎在女兒面前丢臉!」

旋卽將照片納囘懷中,呼僕人阿福出來。阿福揉着惺忪睡眼,跑出廳前,恭恭謹謹地說:「老爺,有什麼吩咐?」

「你,現在替我去火車站接阿芬與桂叔。她們今天從鄉間出來了。」

余老爺還未說完,阿福卽掉身跑,道:「我現在去接她們。」

「阿福,你睏醒了沒有?」余老爺喝止他。

阿福揉揉眼睛答:「睏醒了。」

「誰是阿芬,誰是桂叔,你弄淸楚沒有?」余老爺反問他。

阿福如夢初覺,誠惶誠懇地說:「對哩:老爺,阿芬與桂叔是怎樣臉譜的?」

「所以嘛,事情還未弄淸楚,你便赶着去,眞糊塗!」余老爺罵了他一頓,才給他解說:「我已寫信囘鄕,敎桂叔帶了阿芬出來。桂叔已經五十歲了,長了兩撇鬍子,操台山話的。阿芬嘛,是個還未够二十歲的少女,嗯,你看看她是這麼様子的。」說着,他又從懷中掏出了阿芬的照片來給阿福認識。

阿福抓抓頭皮說:「老爺,讓我拿着這幀照片到車站認人吧。」

余老爺連忙擺手說:「不成不成,阿芬的照片不能落在他人手中的。一個五十歲的老頭子,一個二十歲的鄕村姑娘,這樣的一男一女,你可記得吧。桂叔覆我的信,今天可以乘火車抵港了。一男一女,一老一少,不會搞錯吧。」

阿福一口氣跑到車站,等了十多分鐘,火車才開到來。在芸芸乘客中,有老有少,有男有女,看得阿福眼花撩亂。乘客漸漸離去了,阿福好辛苦才找到了一老一少的男女,又是操台山話的,使得阿福如獲玉寶的說:「你兩位跟我囘去,我找得你好辛苦啊!」

這兩陌生男女跟了阿福囘家,竟不是余老爺所要找的阿芬、桂叔。余老爺咆哮道:「糊塗!糊塗!笨蛋!笨蛋!你赶快送囘這兩人吧!替我找囘眞的阿芬來。」

阿福垂頭喪氣的再出去找尋阿芬。

話說阿芬與桂叔兩人,確是這天趁火車抵達香港的,不過在人頭湧湧的車站裏,未被阿福發覺吧了。桂叔在車站等了很久,不見有人來接車,狐疑滿腹的說:「幹嗎余老爺總不派人來接車的!」

阿芬說:「我們按址找尋他吧。他或許忘記了我們今天抵港。」

桂叔在懷中探討了一會,吃驚地說:「唷,我的地址遺失了「怎辦!」

「沿途問問人,看有沒有人識得余祖蔭的吧。」阿芬無可奈何地說。

桂叔背着一個大包袱,帶着很濃厚的鄕土氣息,逢人便問識不識得余祖蔭其人。他操的鄉音,聽得人們側耳,結果找了半天,依然找不着余老爺的居處。沒辦法,他們只好暫寓於一家酒店內,徐圖後計。當他們在酒店柜枱辦理登記手續時,桂叔囉囉唆唆的根問掌柜:「你識不識我們的余祖蔭老爺呀?」

他的話,被該酒店一個靑年住客馬超諦聽到了。馬超急急跑囘房中,對拍檔夥伴程樂天說:「快快上裝,肥羊來了。」

馬超、程樂天兩個年靑住客,是一對浪迹江湖的藝人,在這個社會裏,一個靠出賣勞動力的人,卽使他願意出賣「廉價的勞動力」,也未必有人僱用的。程樂天和馬超的遭遇,正是如此。他們的生活搞不好,只好放厚臉皮做神棍來騙飯吃。程樂天扮印度神僧,馬超扮通譯,二人通力合作,有時也會騙到一頓飯吃的。

當桂叔開房間的時候,剛巧碰着馬超。馬超見他們土頭土腦,福至心靈地認爲是「飛來蜢」,於是忙促程樂天化粧,準備「㩒鷓鴣」。程樂天很不願意的說:「靠騙來討飯吃,這種生涯我眞不願幹!」

不願幹又怎麼樣,現實畢竟是現實,除非你不想活下去!面對着無情的現實,程樂天也只好乖乖地昧着良心幹下去。他裝扮好了,搖身一變而爲異道方士的模様。馬超已把桂叔、阿芬接到房間來了。程樂天裝模作樣地「嘩啦嘩啦」亂叫一通。馬超卽操半鹹不淡的四邑話對桂叔說:「法師問你,你是不是要尋人?你要尋人,他能够解决你的難題。」

桂叔一愕:「他怎知我要尋人?」

程樂天又咕嚕咕嚕了一頓。馬超通傳說:「法師說,你要找的人,名叫余祖蔭。是嗎?」

桂叔驚異地對阿芬說:「他眞是神仙!」

馬超又說:「你要找的余祖蔭,可到貴利餐室找尋。貴人就在那兒了。」

桂叔破費了十塊錢,獲得了余老爺的下落。你道馬超、程樂天眞是活神仙嗎?不,這是馬超弄的伎倆。他下樓時,看見桂叔要找一個名余祖蔭的男子,而他又知道貴利餐室的持牌人就是余祖蔭,一時福至心靈,㩒到了一頭鷓鴣。然而這十塊錢,他兩人也得不到享用。他們住酒店的房租,好幾天沒交了。螳螂捕蟬,黃雀在後。他們騙得了十元,旋卽被酒店的管房搶了去。

程樂天苦着咀臉說:「財來又散去,今天的晚飯又沒有着落了!」

馬超拍拍胸膛說:「不怕,我有辦法。」

他帶了程樂天到貴利餐室去,施施然坐下,點了兩個全餐。餐室的張部長知道他兩人常常吃飯沒鈔付而掛帳的,因而也不客氣的要他們先付鈔。他兩人正無計可施時,馬超瞄到另一角落正坐着桂叔和阿芬,大吃巴基斯坦鷄。馬超拉了程樂天過去,對桂叔認親認戚,又認是鄕里。桂叔初出城市,不識人心險惡,見他操四邑鄉音,也以爲是鄉里子姪,忙招呼他們坐下吃餐。張部長無可如何,只好弄兩個餐給他們。

桂叔得馬超「指點迷津」後,果然摸到貴利餐室找余祖蔭,這餐室正是他要找的余老爺所開設的。張部長從電話中得到余祖蔭的吩咐,好好地招待桂叔、阿芬兩人,得候余老爺到來接他們。

不久,余老爺到來了,他見了阿芬,色授魂予,連忙帶她囘家,裝扮一番。阿芬的鄉土氣息很濃厚,對城市事物感到陌生與奇異。余老爺就命女兒素琴指導她熟習都市生活。天眞無邪的阿芬,還以爲余老爺是個好人。素琴已明白乃父居心,但又不便說明。

個敎師是敎她四書五經的,一個老師是敎她歐西禮儀的。他認爲,這樣可使阿芬「行爲摩登、思想陳舊」的家庭主婦,對外可以與自己跟各方面酬酢;對內會聽從自己的支配。余老爺登報招請兩位敎師:一是宿儒,一是洋博士。

話分兩頭:程樂天與馬超,正悶坐房間愁生意無着。馬超閱報,知余老爺要聘請兩位不同性質的敎師,若有所得的對程樂天說:「我們可以去應徵了。入選的話,一來可以解決生活問題,二則你日夕可以見到阿芬了。」

程樂天自與阿芬有了一面之緣後,日夕思念佳人不已。馬超的話,給他最大的鼓舞就是朝夕可以見到阿芬。他穿上了洋禮服,喬裝成一個洋博士;馬超穿起了長衫馬褂,十足一個老學究的打扮。二人按址到余府去。經過余老爺一番考問後,他二人果被錄用了。

余老爺根本是個不學無術的老傢伙,程樂天胡扯幾句洋文,馬超搖頭擺腦唸幾句之乎者也,他便以爲這兩個人學問淵博了。程樂天與馬超是走慣江湖的人,不消幾句話便可以令余老爺心誠意悅了。

馬超所扮的老學究,搖頭擺腦地唸些「唯女子與小人爲難養也」的腐臭東西,却騙過了余老爺。余老爺還

余老爺特爲阿芬佈置好了一個潔淨的房間,拖了她入房間,怪好心事的送了一個手表給她,趁機揩油,摸手摸脚。阿芬覺得這位「契爺」有點不像樣了,忙脫了他的眼鏡,戲弄了他一番。

余老爺爲要使阿芬成爲一個「理想夫人」,必要她做到「行爲摩登、思想陳舊」的地步,方易於管拘。他異想天開地要請兩位不同學問的敎師囘來敎習阿芬,一說:「如果今日還有開科取士,你一定可以中狀元了。」

馬超每講四書五經和三從四德道理,聽得阿芬懨懨欲睡了。

有一天,余老爺要外出,但兩位敎師正在家裏講敎。他悄地對女傭阿銀說:「我有點事情要外出,你要替我監視這兩個敎師的行動,以防不測。嗯,唯女子與小人爲難養也!我眞放心不下。」

余老爺離家去了,阿芬很是開心,對馬超說:「老師我可以休息了。」

馬超程樂天也鼓掌贊同。阿銀說:「你們休息談天,我窺伺老爺囘來。」

阿芬被那些ABCD及三從四德弄得頭昏腦脹了,一有機會,她便要開心一下,加以那天眞而調皮的素琴在塲,於是兩個少女便跟老師開玩笑起來了。素琴這黃丫頭,竟捉弄馬超塗汚了他的臉頰。要馬超滌水洗臉,不料兩撇假鬍子掉了下來,眞相被揭穿了。阿芬、素琴、阿銀三人,譁叫起來。阿芬認出他們曾在餐室裏撞騙的。

程樂天低首下心向阿芬解釋:「我爲了生活,也爲了要天天見着你,故此喬裝敎師混進來。阿芬姑娘,你應該鑒諒我的苦心。」

阿芬對這位年靑俏俊的程樂天,不禁動了憐愛之情。而阿銀之於馬超也生了情愫。素琴是個天眞誠懇的少女,一向就同情阿芬不値父親所爲了。現見阿芬跟程樂天這末情鍾,也起了同情心,不把他們的秘密揭出來。素琴還直吿阿砲,父親對她久存問鼎之心了。於是他們幾人合謀,要從中破壞余老爺的陰謀。

余老爺有時會問問阿芬的:「你覺得兩位老師怎麼樣?比方,他們是不是眞有學問?他們的人品怎麼様?」

阿芬總是這麼答:「兩位老師才識廣博,如果我學得一兩年,眞的學貫中西了。」

「比如,他們有沒有向你動粗,摸手揑面呀?」余老爺最不放心是這個問題了。

「沒有,他倆眞是正人君子,才沒有你這末多手多脚呀。」阿芬嬌憨地說。

這可把余老爺放心了。

一日,余老爺不在家裏。阿芬要求程樂天:「程先生,你敎我跳舞,好不好?

「好的好的,我敎你跳華爾滋。這是一隻交際舞,最常用得着。」程樂天正中下懷的說。

馬超瞟了阿銀一眼,也乘機提議:「銀姐,樂天敎芬姑娘跳舞,我敎你跳,好嗎?」

阿銀沒有置答,素琴說:「好啊,你敎阿銀,程先生敎芬姐,正是珠聯壁合。」

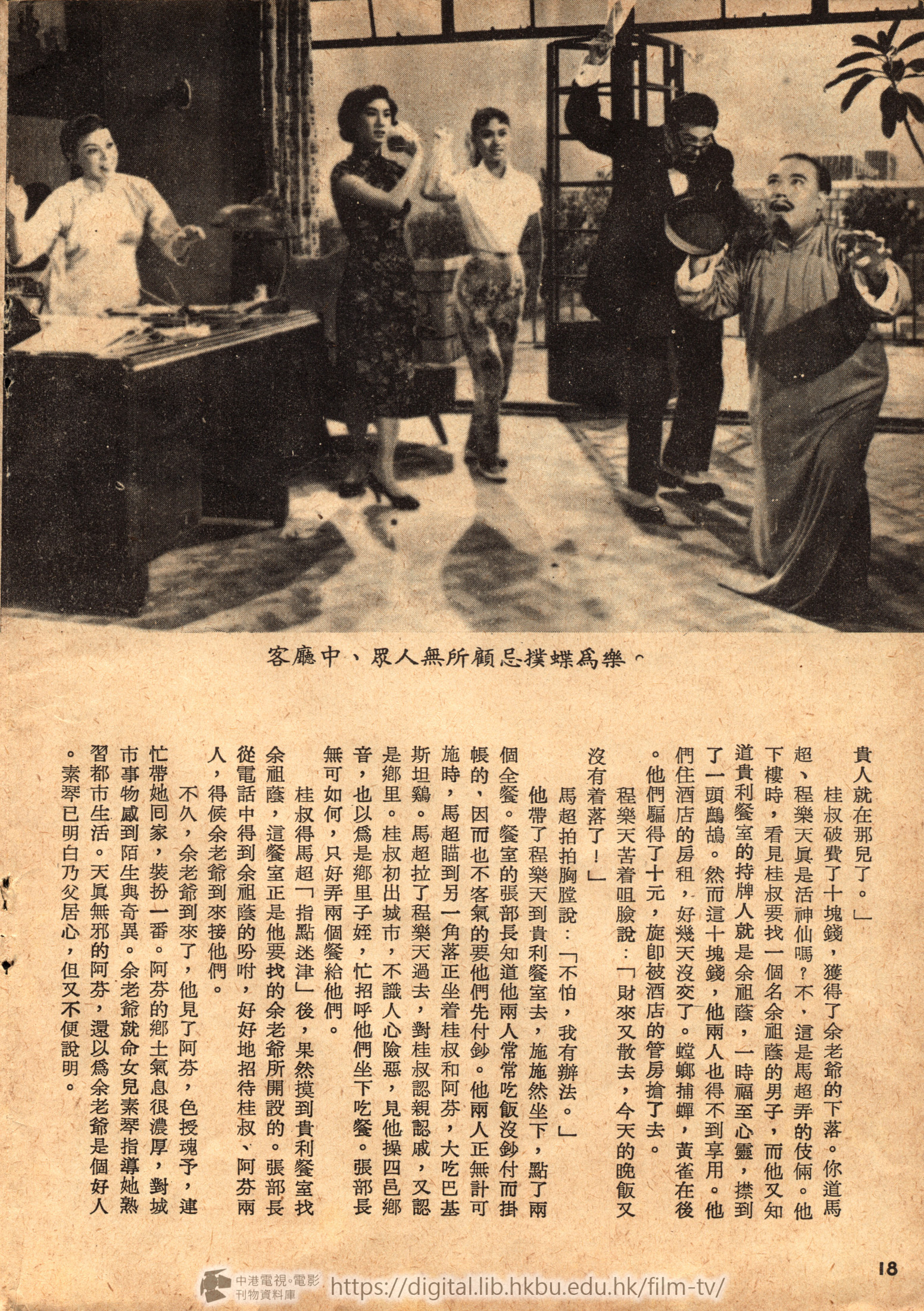

這一番話,羞得阿芬阿銀二人滿臉通紅。素琴一派天眞地說:「來來,我們大家來把枱椅搬過一邊,在這大廳跳舞。」

五人合力搬動抬椅,很快便搬妥了。開動了電唱機,輕鬆的華爾滋音樂伴奏下,這兩對男女在「蓬測測」的節奏下婆娑起舞。

阿芬高興地說:「跳舞也不難學呀。」

「你這末聰明,一敎便通了。」程樂天說。

音樂又响,他們正舉步起舞,僕人阿福氣沖沖的跑進來,表情顯得很緊張,斷斷續續的說:「不不好……不好了!老爺,老……爺囘來……了……」

聞道老爺囘來,嚇得衆人大驚。馬超、程天樂失措地說:「我們的鬍子呢!」

他們玩至樂極忘形,假鬍子也脫下了。阿銀替他們檢還了假鬍子,立刻開門給余老爺進來。

程樂天安坐在梳化上,好整以暇。馬超則端坐敎師席上,搖頭幌腦地唸「子曰」。當余老爺步進大廳時,馬超陪笑臉說:「余老爺,你的芬姑娘挺聰明,一目十行,不難成材的。哈哈!」

余老爺揑一揑眼卡,向他身上打量個端詳,驚訝的說:「幹嗎,你的鬍子竟倒竪的。」

馬超摸一下,自己兩撇鬍子確是倒竪了。原來匆忙間,把假鬍子倒黏了。余老爺猝然把他的鬍子撕了下來,惱怒地說:「哼!原來是你!是在餐室騙吃的騙子。快滾,你們快滾!」

程樂天、馬超丢掉了那份敎師職後,不能到余家,跟阿芬、阿銀見面,甚以爲憾。程樂天說:「我一定偷去余家,見見阿芬。」

馬超也附和說:「我也要見見阿銀。」

他二人在月上東窗時份,摸到余家去,程樂天攀上了圍牆,吹了幾响口哨,阿芬果然驚覺的走下花園來見他。阿芬見了他,驚喜交集的說:「我以爲很難見你面了。自從被契爺識破了秘密後,他不許我出閨門半步。」

「唉,芬,我也何嘗不惦念着你……」

他二人正情話綿綿、談得入神之際,程樂天的腦袋突被一件物狠狠哋拍了一下。原來他們幽會訴情時,被余老爺發覺了,翁老爺拿起了掃把,悄地跑到程樂天背後,狠力地拍打。程樂天也何等機警,一支箭似的攀上了小樹,越過牆頭,溜了。

余老爺趕跑了程樂天後,莊重地對阿芬說:「你可知道嗎,你已是有夫之婦,怎能跟別的男子這般親曬,吿訴你,你巳是我的太太了,不能如斯放肆的。」

「契爺,我是你的太太?」阿芬牽着他的衣袖問。

「我要早日擇吉跟你成婚,不然,你會作出牆紅杏的了。」余老爺氣咻咻地說。

余老爺爲了防範程樂天偷摸進來,特請了兩個匠工把圍牆加上鐵絲網。而所請來兩個匠工,竟又是程樂天、馬超二人喬裝。三番兩次被欺騙,惱得余老爺虎虎的吹鬚。他決定早日跟阿芬成親,名正言順地納她爲妾,以絕程樂天之念。

阿芬甚是焦急,如待宰之羔羊,像籠中之小鳥。

余老爺納寵佳期,客廳張燈結綵,余老爺請了一班擁護「大淸律例」的頑固囘來吃喜酒。

素琴替阿芬想了一道計策,令程樂天、馬超二人喬裝大妗姐,混進余府。

程樂天喬扮的大妗姐,阿芬認不出是眼底情人。程樂天爹聲爹氣地對她說:「余老爺有財有勢,你找到一個好的歸宿了,我要爲姑娘恭賀了。」

遽聞此傷心語,阿芬「哇」的哭起來。程樂天更氣她一氣:「哭什麼,今天是你做新娘的日子了,不要哭了。」

阿芬哭得更厲害,繼護罵道:「你,你不要說這些!你,你替我滾開!」

在旁的素琴,忍不住笑起來,說:「芬姐,你看淸楚他是誰。」

程樂天脫下了假髻,柔聲說:「你看看我,你認得我嗎!」

「噢,是你!這捉狹鬼,人家五內如焚,你還有這閒情來捉弄我。」阿芬轉悲爲喜,但很快又歛了笑容,聲幽幽地說:「雖然見了你,但又有什麼辦法可施呢!」

素琴說:「辦法是有的。」

阿芬懇切問計。素琴說:「你可以蹲在程先生的大妗衫下,溜出去的。」

阿芬說:「蹲在他的衫下,一定被契爺發覺的。此計行不得。」

阿銀獻議說:「士急馬行田,捨此之外,別無他法了。芬姑娘,你蹲在程先生衫下,由馬先生伴你一起出去。有幾個人同行,撩亂了老爺的視綫,未必發覺的。」

眞的,捨此之外,別無他法了。阿芬只好蹲在又闊又大的大妗衫下,由銀姐、馬超二人伴着下樓去。他們三個人,共有六隻脚,可能混亂余老爺的視覺。當「她」們?」蓮步姗姗」下樓時,就碰着了余老爺。余老爺截着問:「你們不侍候小姐,却去那兒?」

「我們到外面買點東西。」程樂天爹聲答。

「現正緊張當兒,怎能到外邊去!」余老爺不許「她」兩人外出。程樂天、馬超、阿銀無可奈何地折囘樓上去,他們關上了房門,怨天怨地的說:「唉,功虧一簣,眞是!」

阿芬忍着涙說:「難道我的命運註定要嫁給老匹夫嗎!」

程樂天在房間裏踱方步,苦思無策。素琴若有所得的說:「嗯,我想到了。我知道,爸爸今天娶妾侍,媽媽是不知道的。我趕去通知媽媽,哼,他一定娶不成的。」

「對了,你快去通知媽媽。」衆人齊聲說。

素琴離開了家裏,跑去外婆家找媽媽。

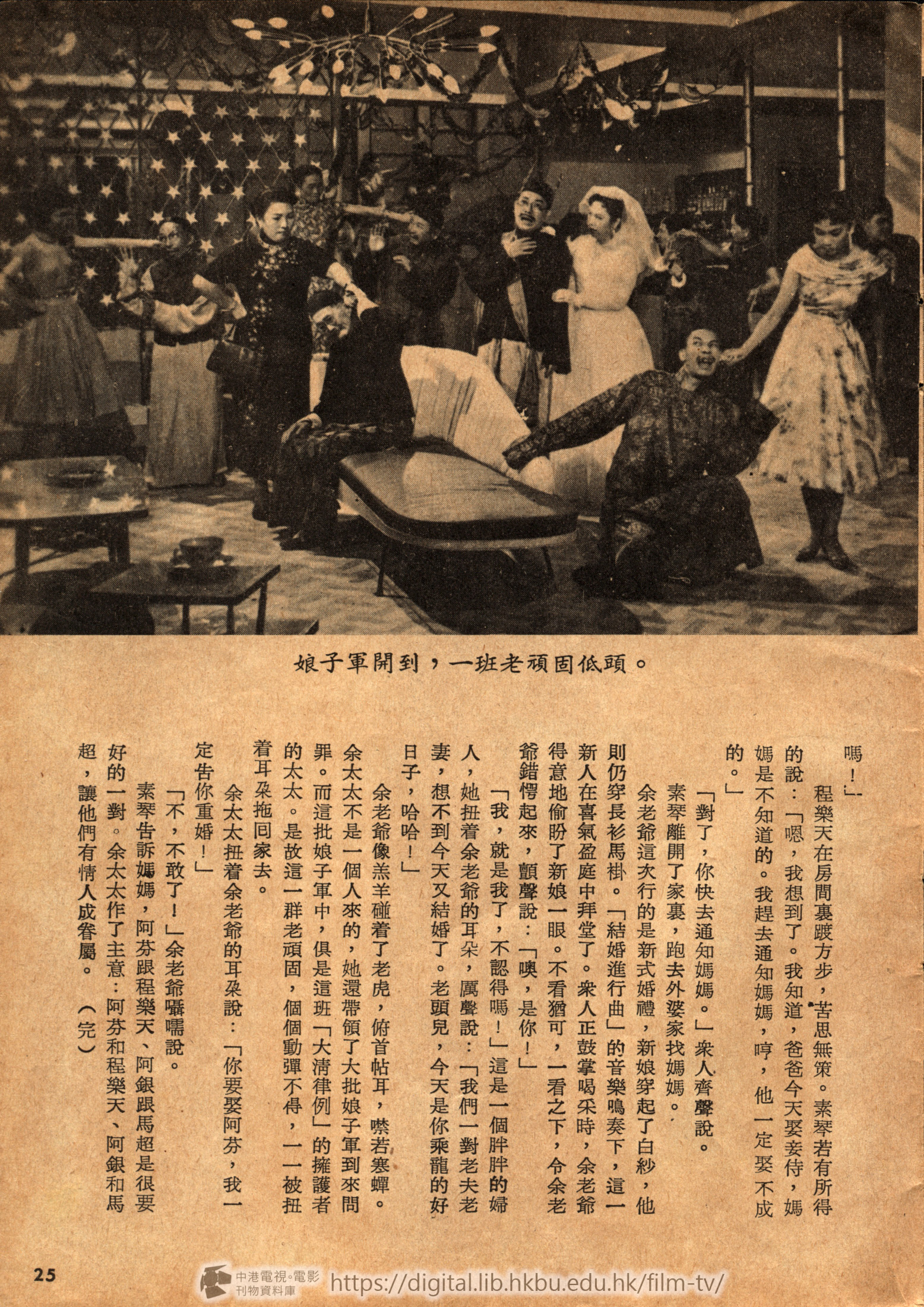

余老爺這次行的是新式婚禮,新娘穿起了白紗,他則仍穿長衫馬褂。「結婚進行曲」的音樂鳴奏下,這一新人在喜氣盈庭中拜堂了。衆人正鼓掌喝采時,余老爺得意地偷盼了新娘一眼。不看猶可,一看之下,令余老爺錯愕起來,顫聲說:「噢,是你!」

「我,就是我了,不認得嗎!」這是一個胖胖的婦人,她扭着余老爺的耳朵,厲聲說:「我們一對老夫老妻,想不到今天又結婚了。老頭兒,今天是你乘龍的好日子,哈哈!」

余老爺像羔羊碰着了老虎,俯首帖耳,噤若寒蟬。余太太不是一個人來的,她還帶領了大批娘子軍到來問罪。而這批娘子軍中,俱是這班「大淸律例」的擁護者的太太。是故這一群老頑固,個個動彈不得,一一被扭着耳朶拖囘家去。

余太太扭着余老爺的耳朶說:「你要娶阿芬,我一定吿你重婚!」

「不,不敢了!」余老爺囁嚅說。

素琴吿訴媽媽,阿芬跟程樂天、阿銀跟馬超是很要好的一對。余太太作了主意:阿芬和程樂天、阿銀和馬超,讓他們有情人成眷屬。(完)