殘生

1

某一年四月一號的黃昏,在一個很高很高的大樓的屋頂上,站着一個憔悴彷徨的靑年,正想了結他的殘生。

他來到了一家小旅舘裏裏——

「有沒有房間?」靑年吳德華對櫃內的職員問。

「有有,大房還是小房?」

「小的好了。」

「請你等一等!」說完,職員去找客牌之後,又拿起電話道:

「四樓——四〇六房間是不是空着?……噢……」職員拿着電話,對吳德華問道:

「貴姓?」

「——張——」他支吾的囘答。

「有一位張先生上來看房間。」職員剛說完掛上電話,經理已經從裏面出來了,職員對吳道:

「請上四樓。」

吳德華點點頭,經理像平常一樣的目送他上樓去。

吳德華剛走上四樓到櫃台前正想問,茶役先搶問道:

「是張先生嗎?」

「是的。」

「請這兒來!」茶役很殷勤的答道。

茶役帶着他走到四〇六的房門前開了門,讓德華進去對四週一看之後,對茶役點頭示意合適,茶役退了出去,德華走到窗前對窗外街道一看,將近傍晚的街道上燈光已漸亮起來了,德華再感到厭世的煩惱,茶役進來叫道:

「張先生!」茶役邊說邊將旅客登記簿交給他。

「請您塡一塡。」

吳德華將表格塡好,交給茶役,問道:

「噢,這個房間多少錢?」

「十塊錢。」

德華由袋內摸出一張十元的鈔票展開一看,裏面還夾着一張一元的,他索興都給了茶役。

「謝謝!謝謝!」茶役接過鈔票要出去。

「嗯,慢着,」他叫住了茶役道:「給我拿信紙信封來!」

茶役點頭又走了出去,德華隨將閂上,走到沙發坐下,從袋內拿出剛才買來的藥水打開,拿過杯子倒好,忽然有人敲門,德華卽刻將空瓶和藥水藏到櫥裏去,然後才去開門,原是茶役途信紙來,他從門縫中接過來之後復又閂上了門,坐在檯子前給母親寫最後的一封信,寫好的時候天巳經漸黑了。

現在什麼都準備好了。他拿着那封給母親的遺書,走到窗前,對這就要永別的世界作最後的瀏覽。

他的心裏是紛亂的,想借香烟來鎮定一下自己的神經,運氣不錯,還留着這麼最後的一根。

他習慣的伸手到口袋去拿火柴,掏出來的不是火柴,而是他最後的一筆財產:「四毫錢「。

把它們留下吧!沒意思,把它們花掉吧!怎麽花呢?有了,街上走的是公共汽車,兩毛錢去兩毛錢來,正够一次來囘的車費。

讓他再流連一下人生吧!於是,他的最後一次旅行開始了。

吳德華拿着寫給母親的信,走到信筒前扔進筒去。

再走到巴士站前立定,他看見一個孕婦,面色很憔悻的依在站柱上,東張西望着,一會又有一個年近半百的穿着破舊西裝拿着一把傘的收賬員亦來候車,隨後緊跟着鬼鬼祟祟的扒手。候車的人漸多了起來,一會車到站上停下來,衆人一擁而上,車上售票員阻止道:

「慢點,慢點,先下!」

衆人落車後,大家才陸續的上了車。車鈴響了兩下,車開走了。

各人全找空位坐下,扒手緊跟着收賬員找了一排位並坐在一起,他時時在注意着收賬員的口袋。德華這時坐定之後車亦開動了,他不時的向窗外看那街上的情景,售票員走到德華的面前來讓他買了票,又轉到收賬員處叫道:

「買票!」

收賬員很小心的摸出了兩毛錢交與售票員,拿了一張票子貼在唇邊上,扒手見了,很快的自己也買了票子。

車上的客人都買了票,售票員由車尾走到車頭來,剛站定,坐在前一排的孕婦很焦急的對售票員叫道:

「對不起,先生!」

「唉!」售票員應聲走到她面前。

「這兒離保黎醫院還有幾站?」

「還有……七八站哪,怎麼啦?」

「沒什麽!」孕婦聽道他說還有「七八站哪!」心裏才稍微比較鬆一點。

這時車巳到分段了,售票員看了票子之後打一下鈴道:

「買一毛錢的下車了。」

德華忽然聽到救護車的警笛號響從窗外傳進來,他偏過頭去探視着,只見一輛白色的救護車急驟過來,他獃住了,好似在車後有一個年老的婦人在追着,他仔細一看,正是他的母親,一會就又不見了,車裏邊還是雜亂個不停。扒手始終未曾離開收賬員,一直的在想摸收賬員的口袋,他靠近他,靠近他,收賬員對他一看,他自覺不對,扒手又移外一點。德華不停的向窗外瀏覽着街上的景色,他忽覺有雨點飄進來,便起來關上車窗,雨點漸漸大了,衆人全將窗拉上;收賬員也站起來拉窗門,這時扒手看了看四週沒人注意,很快的將收跟員口袋裏的錢拿出來,放到自己的口袋裏去。車子還是照常的在雨裏開着,一會雨不下了,衆人們還像是剛才一樣的吵雜着,忽然之間車子煞住,車斜停在路邊,大家全都探着頭望,只見一個瞎子還在慢慢的向對面馬路穿過去,這時司機再打火打不着,再打還不着,司機離開座位下車打開車蓋在檢査着,這時孕婦緊張得不得了,就怕車子壞了;收脹員因爲剛收到錢也急着囘去交賬,便對售票員問道:

「車子怎麼啦?」

「馬上就好,馬上就好!」售票員伸出頭到車外對司機問道:

「怎麼啦?」

這時扒手因鈔票已偷到手裏,也急着下車,所以起來想下去,可是售票員堵住在門口,剛想叫他讓開,司機上車來說道:

「再試一試看!」

售票員關好車門打了鈴,可是車仍然不動,司機又下車去,三個阿飛實在不能忍耐了,立起來,甲對乙道:

「我們下車去吧!」

收賬員無意中用手想摸摸自己口袋的鈔票在不在,忽覺不對,便嚷道:

「我的錢不見了,給人偷了!」收賬員很急的叫着。

「先生!你剛才坐那兒?」售票員插嘴問他。

「坐在那兒!」收賬員邊指邊答道

「會不會落在那兒?」售票員好心的走過來低首尋着。

「那……」收賬島要過去尋,忽見扒手要下車去,便急聲喊着,跑到車門處攔住道:

「不,不,你們不能走!」

「那你預備怎麽辦?」

「我呀……」收賬員說不出一個辦法來,忽然想到:「我呀!上差舘,」

「什麼話?」各人同聲說着。

「先生!小姐!這個錢不是我的,是我們老板的,我要去交賬的,要是沒有了,我又賠不起,我家裏還有老婆孩子,要是沒有了事,我怎麼辦哪!」收賬員苦苦哀求。

剛在爭吵着不可開交時,車外傳來一陣聲音。

「喂!喂!」

大家全轉首看着車外邊,車外警探和警察走過來問道:

「什麼事?」

扒手見了差人上車來,急忙避到德華坐位旁邊立定,售票員走近差人前道:

「這位先生的錢給人偷了!」

「先生!」收賬員竟自趕上前來對差人說:「我有一百七十塊錢蔵在這個口袋裏,這不是我的錢,是我幫着我們東家要囘來的,我東家姓柳,是金記商行的大股東,是金記商行的經理,他是我舅父的女婿,我在那兒作收賬員,我一家子……

「得了,得了,你現在打算怎麽樣?」警探問。

「我要查,這個錢不是我的錢,是幫着我們東家要囘來的,我們東家姓……」

「得了得了,現在這位先生說要查,你們大家怎麼說?」

警探在徵求着大家的意思。

衆人不好反對,紛紛站了起來,等候檢査。德華當然也不例外的站了起來,但是立在他旁邊的扒手,見德華剛好立在身旁,扒手靈機一動,很快的將袋中錢移放到德華口袋裏去。

警探和警察兩人開始捜查着每一個人,由二個婦人査起,再道德華,德華很自然的讓警探查着,可是站在他一旁的扒手可緊張的了不得,但是警探只看看他,最後並沒有査他,扒手放了心,該輪到他自己了,他舉着手任他査個痛快,結果又過去了。三個阿飛也查過,最後仍是一無所得,警探便對收賬員道:

「你大槪不是在車上損失的,我已經幫了你忙,查過了,對不起!」

警探走去,收賬員在後叫道:

「先生!」

「什麼事?」警探囘轉身來看着他。

收賬員叫住了警探之後,又不知怎的是好,警探看看他無話可說,竟自與警察走去,這時車子已修好,司機道:

「好了,可以走了!」

售票員關了車門打兩下鈴,車開動了,收賬員又急嚷道:

「喂!我下車去。」

收賬員下車走去。

收賬員下車後,一個人喪氣地從人叢中走到另一條路去。

收賬員下車後,大家全坐好,車開動了,扒手故意的緊靠着德華並坐在一排。德華看着窗外鬧市的晚景,扒手不時在動着腦筋靠近德華,他一靠近,德華就一讓,最後德華覺得不大舒服,就對扒手看了一眼。扒手不好意思,對德華笑了笑,又讓了出來。這時許久沒人注意的孕婦,一個人靠在一角上痛苦得似要哭出來的様子,被售票員見到,走到她面前問道:

「怎麽啦?」

「我……我要生產了!」售票員一聽到這話緊張道:

「那……」走到車頭處,「……怎麼辦啦?」他對司機商量了一番,轉身對衆乘客道:

「諸位,現在我們車子裏有一位太太要生產了,我們想把車子直駛保黎醫院,有誰要在中途下車的,請在下一站下車,大家行個方便,要是沒有的話,我們就加快速度,直接送醫院了。」

巴士一直開到了保黎醫院的門口停下來,售票員對孕婦道:

「車到了,你覺得怎麼樣?」

孕婦點點頭,剛欲立起又坐下來,售票員見狀,扶住她道:

「喂喂,你坐一坐,那不行的。諸位那位行行方便,我們時間到了,那位送她進去?那位先生?」

「好!」說着,德華自吿奮勇的立起來。

「我也去!」扒手見德華己答應,他也應聲說。

二人便攙着孕婦下車來。

德華和扒手二人攙着孕婦下車,售票員跟下,孕婦很感激的對售票員致謝意道:

「謝謝你!」

「當心啊!」售票員最後關照着她。

這時售票身三人已去,便上車關了車門打鈴,車開了去。德華與扒手扶着她走進醫院,走到長廊上,扒手還是時時注意着德華的口袋,看機會就想伸手到德華口袋裏去摸鈔票,可是幾次都沒得到好機會,扒手覺到失望,索性一直扶她進院內去。

德華和扒手二人扶她走進院內來,走到櫃台前詢問處,孕婦便急撲伏在櫃台上嘆着氣:

「先生,我……」她一句話未說完就倒在地上。

德華與扒手急去扶她起來,職員問道:

「你……」

「快!快!」德華急道。

「她要生産了!」扒手吿訴職員。

職員聽到這話,卽刻按急診警鈴,『急診』鈴聲一響之後,急症室中門開,護士醫生們全奔了出來,將孕婦架在救護床上,電梯門開,茅醫生和張護士都奔了出來,茅醫生急奔到孕婦前,試試脈膊,看了看情形便對衆道:

「快送急診房去!」

這時大家一陣忙,將人抬上樓上急診室去,德華與扒手見人已抬走,二人便向門外走去,剛要走出門,被櫃內的職員叫住:

「喂!喂!」

二人囘過身來,德華問:

「什麼事?」

「噯,掛個號,姓什麼?」

「我?我……這不管我的事呀?」德華知道事情要麻煩了,便急忙推辭。

「是不是你們把人送來的?」

「是的!」德華無可否認的囘答。

「那麽隨便你們那一位掛個號。」

「不管我事,他,他……」說着,扒手就溜向門外去。

「喂!喂!喂!你別走啊!」德華追到門外,「你走,我也走!」

一個看門的大個子,走到他倆面前立定,二人一見情形不對,又急退囘門內到櫃台前,忽聽見有人在叫道:

「先生!」

由電梯處走來一個年靑美貌的小姐來,她走近櫃台前,對二入道:「先生!你應該明白,這是你的責任,你不能走的!來!請到那裏去坐一會兒!」

看護說着,帶二人到會會室裏,她讓二人坐下,這時德華覺得情形不對,便急着想對看護張小姐說明了這種情形和關係道:

「眞的!小姐!我跟那女人根本沒有關係。」

「好了!好了!」她且安慰他道:「好了!你不要用這個辦法,不管你們結婚或者沒有結婚,你旣然是孩子的爸爸,就必須負責。」

這時櫃台內的職員走進來對二人問道:

「喂,你們究竟姓什麽?」

「跟你們說,我跟她毫無關呀!?」德華轉過去對職員說。

「你是始終不肯負責?」看護張問他。

「負什麽責?」德華被她問得莫明其妙。

「做父親的責任?」

「我不是父親!」德華急辯着說。

「先生!你旣知今日,何必當初哪!這個世界上沒有父親的孩子難道還不够嗎?」

「我吿訴你們!他姓王,他是那孩子的父親,跟找沒有關係,我走了!」扒手說。

「喂!喂!這算什麽?」德華邊說邊追上扒手,拉住他道:「我們一塊來一塊走!」

「喔!你就陪他一會兒吧!第一次作父親是難怪他害怕的。」看護張聽到他們的話以後,對德華更明白的安慰着。

「這……這様事情鬧出去有什麽好呀,好吧!我就陪你一會兒!」

扒手怕事,只好順從着他的主張,對德華說。

「好了!王先生,休息一會兒吧!我們醫院裏祗管人家身邊的事,不管人家心裏邊的事。」

「淑芬,茅醫生找你。」另外的一個看護走來對她說。

「坐會兒呀,」看護張對德華說着,就和另外一個看護走去。

「朋友,這是什麼意思呢?」德華坐在沙發上,越想越不對勁,對坐在身邊的扒手說。

「什麽?」扒手正想摸德華的口袋,一聽德華的話,連忙縮手。

後來,德華把上衣放在扒手坐處沙發上,復又走到窗門處在望,是不是有什麽消息嗎?然而扒手竟趁德華不注意時,去摸他上衣的口袋,剛想將鈔票拿出來,忽的又放囘去,原來有人來了。

「王先生!」着護張帶着一位年老的醫生與德華介紹道:

「這位是董醫生!這位是王先生!」

「你太太……」董醫生對德華說。

「誰太太?」德華又不懂他們到底是在搞些什麼。

董醫生也被德華這一問給愣住了,看護張便對董醫生耳語了一會,董醫生這才明白道:

「王先生,現在的情形很壞,除了動手術外,恐怕他們母子倆都有危險。」

「那麽馬上動手術好了!」

「是的所以現在要請你簽個字。」董醫生說着,拿出一份自願書的。

「簽字,爲什麽要簽字?」

「這是醫院裏的手續,一定要請你們自己人簽的。」

「可是我算什麽哪?」

「你不是他丈夫,也該是這孩子的父親。」看護張在一邊說。

「我那兒是這弦子的父親?朋友!他們認定了我是那孩子的父親了!你聽見了沒有?」

「你要不承認是孩子的父親,也得等孩子生下來了,你們自己去解决,別躭誤了我們的時間。」看護張說。

「况且,產婦是你陪來的,這個字當然是由你來簽。」董醫生說明該誰簽字的道理。

「簽字?我爲什麽要簽這個字,我不簽!」德華道。

「換句話說,你是存心想害兩條命!」看護張道。

大家剛說着,看護走進會客室來叫道:

「董醫生,茅醫生說請你們上去!」

「你不簽字?」看護張問。

「我不簽!我沒有資格簽!」德華道。

「你是牛,還是人?」董醫生氣憤的問。

「你簡直是殺人!」看護張說着就跟他們走去。

這時德華並沒有注意到扒手在摸自己放在沙發上的上衣的口袋,便順手拿起上衣來就走,可巧扒手的手被拉住,他叫道:

「喂……」他叫住德華後縮囘手來問道:「你上那兒去?」

「我要走了!」德華囘答道。

「你也不看看誰立在外面。」扒手提醒德華

這時德華被他一說,對客堂外一看,那個看門的人兇狠的立在那兒,他又走囘來。

看護張和董醫生乘電梯到二樓的病房來。茅醫生正在爲孕婦按脈,見衆人進來便上前問道:「怎麼樣?」

「不肯簽。」看護張說。

「怎麼可以不簽哪?」茅醫生看看各人,「是不是他送來的?」

「是的,他大槪怕負這個責任。」看護張說。

「可是——」董醫生看看床上躺着的孕婦道:「時間不能再拖了。」

這時床上躺著的孕婦痛苦的叫道:

「醫……生!」

「怎麽啦?」茅醫生走近床邊問。

「快……快……你們在等什麽?」孕婦問着。

「我們在等他簽字。」茅醫生道。

「誰簽字?」孕婦問道。

「你丈夫簽字。」

「丈夫……我……」孕婦怨恨地痛苦地閉上了眼睛。

茅醫生遂與各人退出房來。

「那個人究竟是不是她的丈夫?」茅醫生問。

「他不肯承認。」看護張說。

「他也沒有承認是那孩子的父親?」

「沒有。」

「可是人的確是他送來的?」

「是的。」看護張說。

「所以……」董醫生微笑着。

聰明的茅醫生以他以往的經驗,他得到各人的囘答後,他明白了一切道:

「那我明白了,這樣……」隨命各人再下樓去,他竟自的走囘病房去。

「醫生!你們……快……」孕婦哀求着。

「不要說話,你好好的休息一會兒,就快了。」茅醫生安慰她。

看護張等又關到會客室來,德華見衆人來了,便問道:

「什麼事?」

「來,請你上樓去,」看護張說。

「這……」剛說着就被看守的人拉着走,德華急急問:「你們這算什麼!……好好!我去!我去!」他囘頭看着扒手道:「喂!還有他!」

看守人又走過去拉扒手,扒手見到來勢洶洶,便無可奈何的順從道:

「我?……好……好……!」說着便跟他們走去。

茅醫生早在二樓的電梯處等候着了,見電梯門開後,便走進去拉着扒手道:「來!」

「是他!是他!」扒手急指着德華說。

茅醫生又拉着德華說:「跟我來!」

「是怎麼一囘事?」

「先生!一個人應該看重自己的責任!你自己去看看。」

茅醫生邊推着德華走向病房去,德華邊囘頭注視着扒手,

「……你們這……」囘轉頭來對同來的扒手道:「朋友!你……」

「我在這兒等你。」

德華被他們推進了病房來關上了門,德華看見孕婦躺在病床上痛苦的樣子,又想開門退出去。

「先生!」孕婦叫住他,「你還沒走?」

「他們不讓我走。」

「爲什麼?」

「他們要我留在這兒,說我是你的……你肚子裏孩子的……你瞧你……」德華現出很怨憤的樣子。

「對不起!那太麻煩你了。」孕婦表示着歉意說。

「他們在迫着我簽字。」

「你……」孕婦話未出口便呑了停去。

德華見到他可憐的樣子,不覺也發出了同情的心來。

「你不肯簽?」孕婦再問。

德華只是搖搖頭。

「請你快去吿訴他們,這個世界上除了我自己,是沒有一個人可以簽這個字的。」

德華齢她這一番話後,剛想立起來,忽又對她問道:

「你的丈夫呢?」

「他三個月以前死的,自殺死的。」

德華面上當時就現出了緊張的樣子,孕婦說着便將他丈夫投海的經過講給德華聽。

孕婦說完了一段動人的故事後,德華迅速地走了出去,找到了董先生,一句話不說的從董醫生手裏搶過了那張紙,簽好了字交給他。

「請到那邊去坐一會兒!」看護張對德華道。

此時衆醫生等巳進病房去了,德華走到沙發處坐下,扒手見情就問他道:

「你簽了!」

德華只是痴痴的坐着不動。

「走不走?」扒手又問他。

他忽然被扒手的一句話醒過來,他剛起身要走,見到衆醫生等推着病床上的孕婦出病房來,走向手術間去了,看護張便走過來對德華道:

「你安心坐一會兒,不會有什麼事的。」

看護張說完這話就走去,德華和扒手又坐囘原位。

「你真預備到天亮走?」

「唔?不!」

「溜怎麽樣?」

德華點了點頭。

但,到處碰到人,他們終於溜不掉。

而且,又碰到了那位女看護張小姐。

「你的孩子快要出世了。」看護張小姐對德華說。

「我……我,張小姐,你是個聰明人……」德華想辯白。

看護張搖搖頭鄭重地對他說:「一個人生在世界上,都是爲了下一代,我們的祖先爲我們而工作,爲我們而生活,我們爲我們的下一代而工作而生活,這是天給我們的一種力量,也是萬代不變的一種責任,我們活着就是爲了他們,自己的孩子也好,別人的孩子也好,對他們我們都負有責任,你說是不是?」

德華與扒手轉囘身走到沙發處坐下。

扒手又注意德華的上衣口袋,靠近了一些,和他攀談着:

「我姓吳,你呢?」德華問。

「也是吳,你幹什麼的?」扒手問。

「我……我現在不幹什麼,你呢?」

「我……做做生意。」扒手說。

「什麼生意?」德華問。

「唉!還不是靠這一雙手。」

「你比我好,我有了手沒地方用呢!」

天亮了,看護張來到孕婦的病床前,抱着她的小孩子,見到她們都安全,便對孕婦笑一笑。門開了,看護乙出現在門外:

「喂!下班了!」

看護張隨與她招呼後,走出門來,忽見德華在外,便道:「請進去吧!」

「張小姐,我眞不知道怎麼好……」德華抱怨着。

「別說了,這是我們作護士的責任,你用不着過意不去的,請進去安慰一下你太太吧!」看護張很直爽的對德華說,推他進去。

德華進門來,只見床上躺着的孕婦邊多了一個天眞的嬰孩。

「恭喜你!」

「謝謝你,你看看這孩子,我想,請你跟他取個名字。」

「喔……哪……」德華窘得說不出話來。

「你希望他將來是個什麽?」孕婦更進一步的問德華。

「這……這」德華剛想說。

「我沒有一個人可以商量,所以想請教你一下,先生你有沒有覺得這孩子好像是你的一様?」

「是的。不但是我,每個人都把他當作是我的孩子呢。」德華故意說給她聽。

「你以後還見不見我們?」孕婦問。

「以後?」德華並沒有想到這個。

「是的,以後!」

「以後……」德華不知該怎麽囘答她的問話。

「先生你怎麽啦?我希望你以後常常來看我們,譬如說這孩子長大了,你看見了,你心裏的愉快,我相信是跟我一樣的。」

「對了!我明白了!再見!我明天就來看你們。」

孕婦很高興的看着德華走出去。

扒手見德華走出來,上前道:「好走了吧!」

德華只是點頭笑着。

「你怎麽總是笑啊?」

「唔!走吧!」

現在已經是四月二號了,樓底下櫃內的職員在換日曆牌,電話鈴響,拿起電話聽過放下,便拿起一張單子,在望着電梯處,看見德華扒手二人下來,便道:

「恭喜你!王先生!」

「啊!」德華向前走了兩步停住轉身問道:「什麽?」

「噢!」職員道,「這兒有一筆賬,請你付一付。」

「什麽賬啊?多少?」

「這兒連手術費、醫藥費、掛號費都在內,一共是一百七十塊錢!」職員說。

「什麼,一百七十塊!」

「這賬最低的一個數目,我們不會多要你的。」

「可是……先生,我身邊只有兩毛錢!」

「哦!怪不得你一送到就要走哪,你是想白養兒子?」

「我那兒養兒子來着,這……」德華眞是有苦說不出。

「這又不是好賴的?」職員說。

董醫生和看護張等三人由電梯下來,見到眾人圍在一起,便走過去問:

「什麼事?」

「張小姐!你來的正好!我沒有理由付這筆賬!」德華說。

「王先生,這筆錢你是應該付的!」看護張說。

「爲什麽?」

「唵,王先生,這是你作父親的責任。」另一看護道。

「你們到現在還說是我是這孩子的父親。」

「唉!你掛的號,你簽的字,當然是你付的賬了。」董醫生說。

「喂,朋友!朋友!」德華忽然想起扒手來,四週叫着他。

扒手早就躱到一根柱子後面去了。

「你們一直沒給我機會,把事情說淸楚了,我現在吿訴你們,我說的要有半句話是假的,就不得好死!我跟鄒,個女人是在公共汽車裏碰見的,我跟我同來的那個朋友爲了幫助她,就把她送到這裏來,誰知你們把我錯當了她的丈夫,原來我是不打算簽這個字的,那個女人跟我說,她的丈夫早在三個月以前自殺了,留下來這麽一個孩子,她現在四週沒有一個親人……」德華很哀求的詳叙着,「只有我可以幫她一個忙,我看她說的可憐,所以……」

「朋友!」扒手突然打斷了他的話道:「你不用說了,你把錢付了算了。」

「錢?」德華不知就裏,「我那兒來的錢?」

「你摸摸你的口袋。」扒手說着從柱後人羣中溜走了。

德華果然從口袋裏摸出一疊鈔票來。

「你倒是眞會作戲啊!差一點給你騙過去了。」

德華把這一疊錢送到櫃台上,付了賬,莫明其妙的走出了醫院。

德華從醫院出來,走到巴士站,候公共汽車。車來了,他擠了上去,車剛開了沒幾站路,德華忽然想到什麽似的瞪大了眼睛,「一杯毒藥,一杯毒藥!」他立刻起身,在下一站跳下了車。剛下車站,定睛一看,發覺地方不對,但是車已開走,他看好方向就奔去,一條路一條路,他漸漸的由跑變成走,他看見了這大自然中早晨的朝氣,他看了天眞活潑的學生們上學去,他看見了千千萬萬的工人上工去……

德華爲的是想趕陶旅店來把毒藥扔掉的,可是一來到門前,就看見有很多人圍在門前,又有一輛救護車停在那裏,他知道出事了,只聽得人聲雜亂地:「有人自殺啊!」

「眞是莫明其妙的事!」經理說。

「我們是接到電話來的。」救護員說。

「是有人跟我們開玩笑吧?」經理說。

「不,不像是開玩笑。」救護員說。

大家正在無從交涉時,門外一聲煞車聲,一位老太婆直由人羣中擠進來,德華看見是母親,急忙躲開。

吳母攔住要離開的救護員道:

「你們別走!」他邊走向櫃前,「你們這兒有人自殺!」

「就是你剛才打的電話?」救護員問。

「是的。」

「你是誰?」經理問。

「我是他的母親。」

「他是誰?」

「他是我的兒子。」

「那我知道,我問你兒子是誰?」

「吳德華。」吳母答。

「你是說你兒子在這自殺!」

「是的,他是昨天晚上到這兒來的,今天一早我收到他的信。」吳母說。

「沒有叫吳德華的。」職員說。

「老太太,你別弄錯了。」經理說。

「他明明說的是——」吳母邊說,邊將信交與經理看:「——小島酒店,你看這信封也是你們酒店的。」

「他會不會改名字呢?」職員問。

「那就難找了。」經理說。

「你不會把每個房間都開開嗎?」救護員說。

「那怎麼可以哪!」要開罪客人的呀!」

「救人要緊呀!先生!我吿訴你,我就那麼一個孩子,他失業了三年,到處找不到事做。」吳母哀求。

德華這時躱在門外聽着,內心很慚愧的低下了頭。

「老太太,你別急,我們替你去找去,你坐一坐!」

經理說着便帶着人上樓去,旁人過來扶吳母坐下。

經理决定把每個房間打開查,他帶人上樓來,對茶役道:

「快快快,把每一間房都査一查。」

「幾號房啊!」茶房問。

「你別管啊,你把每一個房間都査一査,我也不知道幾號。」經理氣憤地說。

「噢。」茶役卽刻進行查問去。

隨後經理對另一職員吩咐道:

「你別站在那兒不動,快到三樓去吩咐一下去。」

職員急走去,這時大家一齊房查問,結果驚動了整個樓上的房客,大家全雜亂的爭詢着道:

「什麽事啊?」

「聽說有人自殺!」

「自殺?」

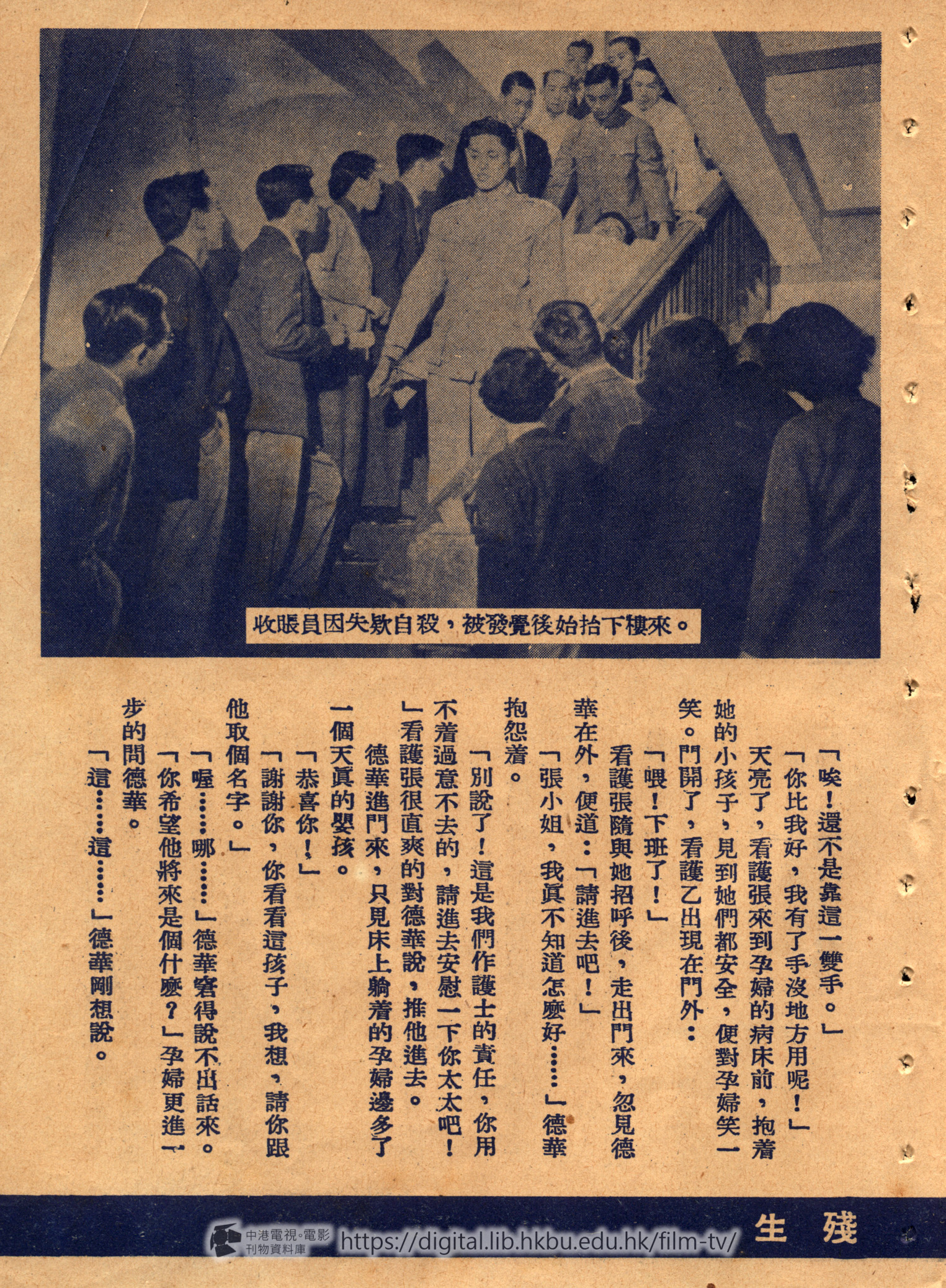

經理見這層沒結果,就奔走向四樓去,正巧一個茶役奔下来。

「在四樓,在四樓,四〇六號。」

經理急忙吩咐道:「快打電話下去。」

茶役急拿起電話道:「在四樓在四樓,找到了,快叫救護床上來——」

說着經理搶過電話道:「找着了,找着了,在四〇六號,快點叫他們上來,快……」

樓下職員聽着經理的電話:

「是,是,」職員掛上電話對救護員道,「快把救護床抬到四樓去,快快!」

救護員抬床上去,衆人一聽找到了,就齊奔到梯口看熱鬧。吳母要上去,但被旁人拉往了。

一囘兒,自殺者給抬下來了,吳母奔上去,撲向救護床道:

「孩子!你犯得着嗎!」

「媽!」德華突然的叫了出來。

這聲音卽刻送到了吳母的耳朵裏,她驚奇的四週一看,見德華由人羣擠了上來,拉着吳母。

「你……你怎麽啦!」

「我……我沒事,媽,我們讓開這里。」

這時大家全都在注視着德華母子二人,忘記了另外自殺人的事,還是經理突然淸醒。

「喂,你們快走!這個人還來得及救!」

「慢着!」德華阻止着。

他低下頭仔細的一看,自殺者不是別人,正是那個在公共汽車上偷掉錢的那位老收賬員,德華因爲巳經明白一切,感動的對他說道:

「朋友!這個手錶你拿去,不要死,一個人活着是爲了要幫助千千萬萬的人,千千萬萬的人活着是爲了要幫助你,你不能忘了你的義務,也不能放棄你的權利,活下去!快去!」德華將自己的手錶送給這個垂危的老收賬員。

衆人抬着床上去,人們漸漸散開。

「這是怎麼一囘事?」吳母問。

「我們走吧!囘去再吿訴你。」德華說。

母子倆也在人羣中走去,剛走了沒多遠,德華忽的想起那房間裏還放着一杯毒藥呢,一語未發一個人轉身就奔到旅店房間來,找到那杯毒藥,這時茶役和吳母二人立在門口,不知他要的是什麽,只見德華拿到那杯子,他看看恨恨的扔向窗外去。

這時的吳德華,他巳眞的明白了做人的一切;

「一個人活着是爲了要幫助千千萬萬的人;千千萬萬的人活着是爲了要幫助你。」

——完——