湘西趕屍記

鑼聲漸近,男孩躱在祖父的懷裏,驚恐地;孩子的父親站在一旁。

孩子問祖父:「爺爺,到底是什麽呀?」

父親急急搖手:「噓……別響!」

祖父是歡喜孫兒的,拍拍孩子的肩,低聲地說:「有鬼,不能看的!」

「鬼?」孩子詫異地望着祖父。

「對了,鬼!」

孩子嚇得哭了起來。祖父拍着孩子說:「別哭,別哭!」

鑼聲愈來愈近。

X X X

桌上放着一盞油燈,婦人緊接著女孩坐着,丈夫闔上了門走過來,把桌上的油燈移到櫈上,櫈背遮住了火光,使光線不會外露。這時,鑼聲更近了。

「怎麼又有趕屍的路過?」婦人對丈夫說:「眞奇怪!」

「嘿,誰知道呢?」他們的孩子立刻喊起來:「我怕!」

婦人拍着孩子:「別嚷,一忽兒就過去了!」

鑼聲鏜鏜,從門外路上過去。

夫婦倆同時噓了口氣。丈夫將油燈重又移置桌上,不耐煩地說:「兵荒馬亂的時候,活着的人還顧不了,偏偏那些死鬼,還要趕來趕去,忙個不了,咄!」

X X X

陳家的廂房,也就是陳宏年給病人診病的地方,主要的陳設有診療儀器等,牆上有人體骨骼解剖掛圖及衛生常識掛圖,靠牆壁有藥瓶橱,另一面縣有「湖南省立醫學院畢業證書」。

在同一個夜裏雖然趕屍的隊伍不從陳家門外經過,但陳家母子也在談論着這一件事。老太太狃於舊習,以爲趕屍眞有其事,但長子宏年則畢業於醫學院,有科學頭腦,力辯其非。

陳老太太對宏年說:「嗨,宏年呀,你……你定麼又不相信了?趕屍,這是我們湖南向來有的風俗,誰都知道!你呀,偏要說是假的,唉,多唸了幾年書,簡直把你唸壞啦!」

宏年笑着,搖搖頭:「你以爲那是眞的?」

「爲什麽不眞?」

宏年看看一旁的胞弟大年,然後繼續說:「您眞相信,一個人斷了氣,死了,還會自個兒走路嗎?」

「怎麼不會呢?」陳老太太瞪了他一眼:「屍首的胸口、背上,都貼着神符呐,貼上了符,屍首會走路!」

「媽,您親眼瞧見過嗎?」

陳老太太一怔,吶吶地:「呃……曖,這是不能偸看的呀,倫看了就要中邪的,要倒霉一輩子的!」

一旁聽著的大年,也失笑起來,插嘴道:「誰也沒有親眼瞧見過,怎麼能證明那是眞的呢?」

陳老太太不悅地望着大年:「怎麼你也不相信?」

「我同意哥哥的話,」大年坦率地說:「那……那是靠不住的,死人怎麼會走路呢?」

「媽,」宏年又說:「您不知道,其實,這完全是騙人的。」

陳老太太不以爲然地截住道:「我不知道?倒是你知道?好了好了,不跟你們多說了!」說着,她忿忿地走向與廂房相連而有門可通的臥室。宏年看着老太太走去,搖首嘆息,然後對大年說:

「可惜,趕屍的隊伍,不從我們這兒經過,要不然,我一定要守在路上,偵査一下,看看到底它是怎麼一回事?」

「對了,這裏面,一定有什麼鬼把戲!决不會是眞的!」

宏年點點頭,同意弟弟的看法。

X X X

郊外,羅村地區的平原。

一條闊約丈餘的溝,流水潺潺,在溝中的石隙流過。

溝的一邊岸上,竪立小石碑:「陳家堡界」。

溝的另一邊岸上,也竪立小石碑「羅村界址」。

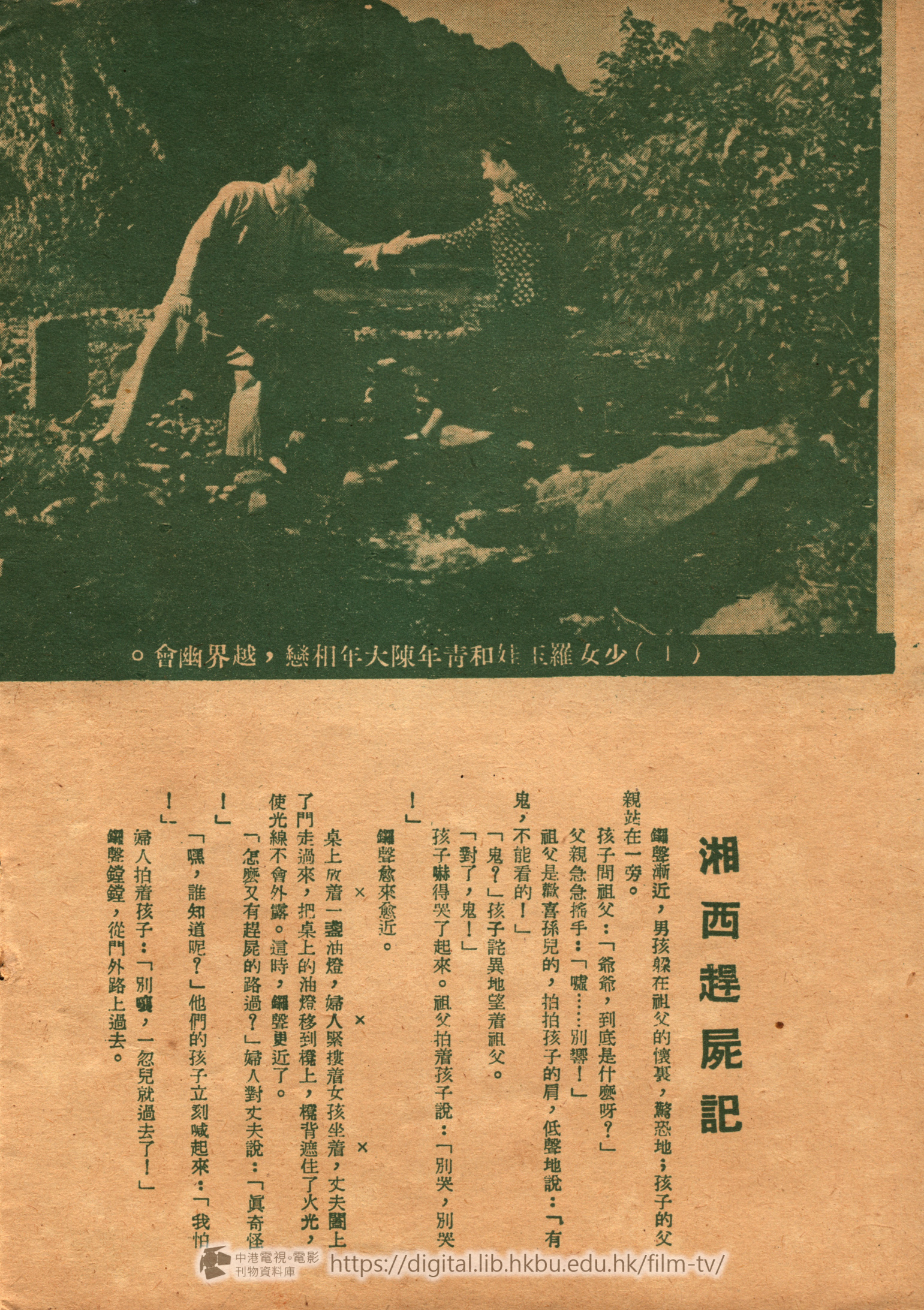

二十一歲的靑年——陳大年從陳家堡地區來,踏石過溝。

十九歲的少女——羅玉娃,從羅村地區的叢樹蔭下走出,奔向大年。

玉娃奔向他,熱烈叫喚着:「大年!」

「玉娃!」大年奔前,牽住她的手,同時奔向叢樹。

他們坐在樹蔭下,互相對視着。

「又有好幾天沒有見着你了,你……想我嗎?」

玉娃點點頭:「唔!」

大年見她羞澀,心裏有一種說不出的感覺。突然,他見一雙蝴蝶在飛舞,便以臂觸玉娃:「噯,你看!」

玉娃拾頭看,大年指着飛舞的蝴蝶:「那一對兒蝴蝶多自由呀!牠們喜歡到那兒,就飛到那兒,我們吶?」說着,他看了玉娃一下:「反而比不上牠們!」

「有一天我們要能够變成蝴蝶,那就好了!」

「傻話,人是不會生出翅膀來的!」

「你,沒有聽說過梁山伯祝英台的故事嗎?」

「嗄,你是說,他們倆後來,變成了一對兒蝴蝶,是嗎?」

玉娃說:「對了!」

「唉,那是梁山伯祝英台死了以後的事情。」

「可是,他們變成了一對兒蝴蝶,也就是活過來了啊。」

大年轉憂爲喜:「你以爲我們,也有一天,可以像蝴蝶那樣,自由自在的飛嗎?」

玉娃聽了大年的話,想到了戀愛的不自由,不覺眉峯蹙聚,呆怔了一下,然後說:「你覺得,我們羅村跟你們陳家堡,會不會有一天,把仇恨一筆勾消?」

大年說:「照說,那是幾百年以前的事情,現在本來不應該還記着那一種仇恨!」

「可是,我媽總是叮囑我,不要跟你來往。」

「你媽也太小心了,我就不相信一條桃花溝,我就不能過來,難道說,還能把我砍了麼?」

玉娃天眞地說:「這是祖先傳下來的規矩,姓羅的跟姓陳的,永遠不許往來。」

大年嘆息一聲,突然想起趕屍的事,就問玉娃:「噯,前幾天有趕屍的走過,你知道嗎?」

「聽見了。」

「我哥哥說,死人决不會走路,是騙人的。」

玉娃奇異地眨着眼睛:「嗄?……是假的?」

他們倆談得正高興,羅寶蟾突然在遠處叫喚:「玉娃,玉娃!」大年和玉娃想逃避,也來不及了。寶蟾巳經看見了他們。她是玉娃的堂姊。

寶蟾對大年說:「你爲什麼見了我就想溜?討厭我,是不是?」大年連忙否認:「不不,那兒會討厭你吶?我……我家裏有事,要回去了!」

寶蟾聽了這話,心裏很不高與:「哼,我來了,你家裏就有事,剛才跟玉娃在一起,你家裏怎麼就沒有事?」大年無話可答,苦笑了一下,對玉娃作暗示,舉起手畫了,一個圓圈,暗示約在月圓夜相見。實蟾向大年瞪視,含有妒忌之意。

大年見勢不妙,踏石過溝,到了彼岸,回身站定,略看:溝那邊,寶蟾學着手勢,畫了一個大圓圈,不解地搖搖頭,回顧痴立的玉娃。

寶蟾向玉娃警吿說:「噯,你不知道呀,陳家堡的人,是不許到我們羅村來的。」

玉娃深恨寶蟾破壞了約會,回身就走。這時,羅伯義家的長工昆生,迎面而來。「寶蟾,寶蟾!」

「噯,喊我,做什麼?」

「家裏來了客,」昆生說:「你怎麼反而跑出來啦?」他又望望玉娃,然後說:「你爸爸喊你哪!」

玉娃不知是誰,「來了客?」

寶蟾說:「唔,是城裏來的,還帶了兩個保鑣的。」

「那是誰呀?」玉娃好奇地睜圓了眼。

「金三爺……」寶蟾說:「以前爸爸帶了我,到城裏他們家去過,那個時候,還不怎麼樣,現在呀,他發了財啦,抖起來啦!」

玉娃只不屑地哼了一聲。寶蟾說:「你要見識見識嗎?」

玉娃搖搖頭,去了。

羅伯義家。院子等於一個極大的天井,有規模不大的花台、假石山、樹等,從院子踏上石階是走廊,走廊沿院子的一面有半欄,人內卽是客廳,裝花格子長窗門,客房的左面是一間長方形的廂房,作爲會客聚談的地方。廂房裏有椅桌坑牀壁橱之類,陳設考究,是鄕紳家的派頭。

金三爺和羅伯義正相對飲酒,桌上擺滿了菜餚,還有一把酒壺,放在伯義的一面。

金三爺笑着說:「這一回的貨色一脫手,可要發大財啦!」說着,把杯中的酒一飲而盡。

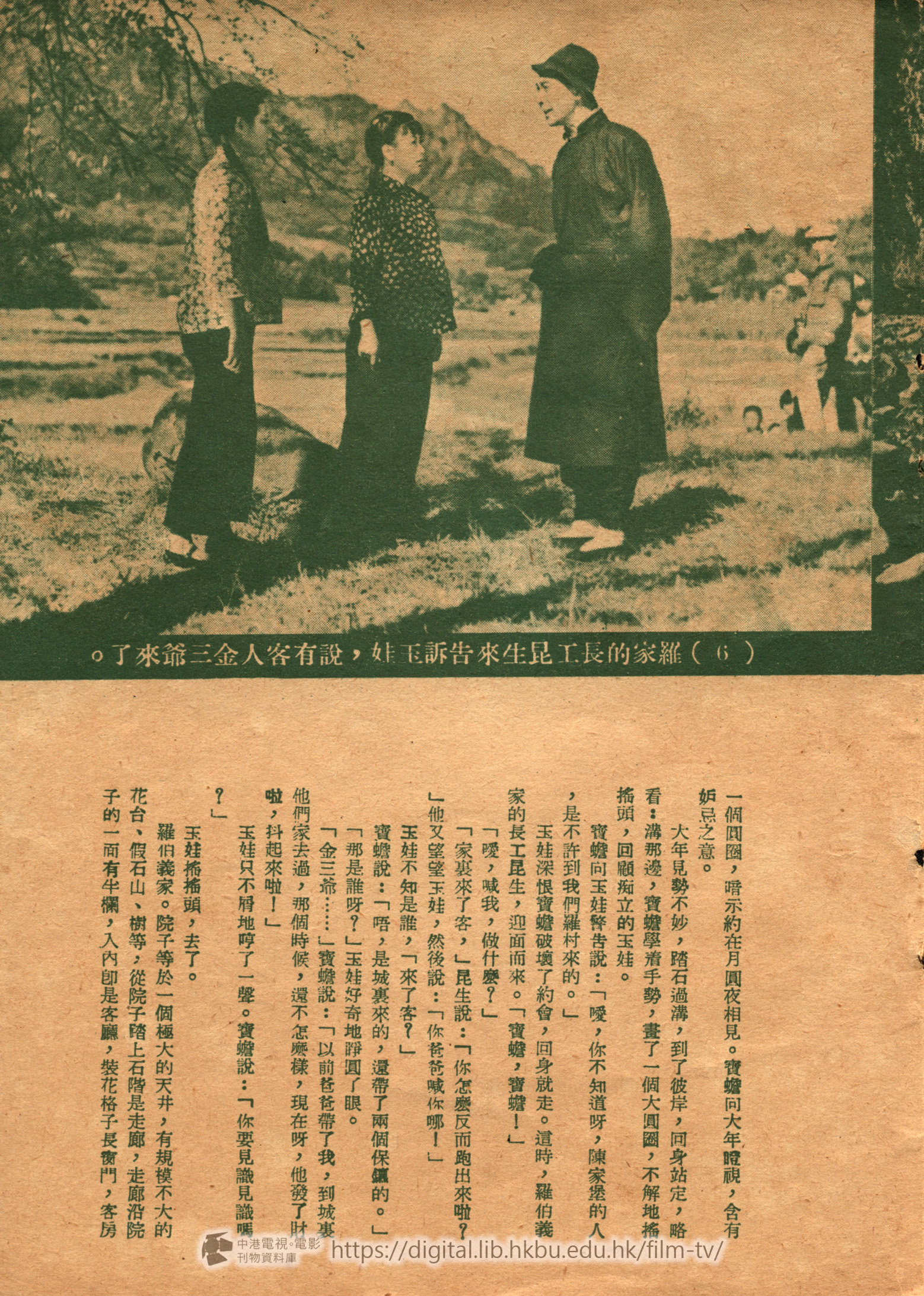

這時玉娃巳經回到家了。她喊道:「伯伯!」

伯義向廂房門口看,金三爺也旋轉頭去看。

門口站着的是玉娃和寶蟾。

伯義道:「噢,玉娃,來,見見金三爺!」

玉娃躊躇不敢入,看看寶蟾。

伯義指着金三,對玉娃說:「叫三爺!」

她勉强地叫了一聲,立刻就回身閃開,寶蟾亦隨之而去。

金三撚着八字髭,笑笑。伯義忽然大聲喚寶蟾進來:「再去添一壺酒來。」

寶蟾害羞,低鬢一笑而去。伯義道:「這一個丫頭,二十一歲了,還像個小孩兒似的。」

金三點點頭:「伯義兄,你也該替她找一個婆婆啦!」

伯義趁機相懇:「三爺,拜託您好不好?有什麼門當戶對的人家,給我們丫頭留心一下,做個大媒,行嗎?」

「可以可以,包在我的身上。」

X X X

玉娃低聲地向寶蟾說:「我以爲來了什麼貴客,原來是一個老頭子。」

寶蠟以手掩唇:「噓……」又指指廂房:「你別瞧不起他,他是城裏什麼會長吶,大家都叫他金三爺,」她又指指院子:「那兩個傢伙呀,就是他的保鑣!」

玉娃失笑了:「呵,那麽大的人了,還不會走路,要用保鑣陪着他走!」

那兩個保鑣,一個叫張三,一個叫李四,他們在院子裏已經看見玉娃的臉了,都被她的姿色迷惑,盯着她看。但玉娃睬都不睬地回到自己房裏去了。

伯義和金三爺飮了酒,就躺在亢牀上,喝着茶,抽着烟,悠閒地談着。伯義忽然皺着眉,對金三說:「不過,陳宏年那個傢伙,我們總得想法子對付他一下,不能讓他老跟我們作對。」

金三不甚重視,輕描淡寫地:「噢,你是說陳家堡的那個西醫?」

「唔……要是大家都信了他的話,上他那兒去戒烟,那,我們的買賣,就得打折扣了。」

金三噴了一口烟,胸有成竹地說:「不要緊!」說着,兩手揑了香烟,搖幌着:「抽上了這一個,尙且不容易戒掉,何况是那□個烟吶?單是喝一些什麼藥水,沒有用的,你躭什麼心呐?……况且,除了這兒,我們的貨還運到別的地方去。路——多得很呢!」

伯義略爲放心:「唔,三爺說的是。」

金三突然凑近伯義,眼珠轉動着:「你剛才不是說,要我替你女兒做媒嗎?」

「拜託,拜託。」

「我也要託你,替我做個媒,行嗎?」

「噢,對了,三奶奶過世快半年了,三爺也應該找一位新奶奶了!」伯義頗有爲難之色:「不過,我們鄉下,恐怕找不出三爺您看得上眼的人吧?」

「怎麼會找不出呐?眼前就有一個!不然,我還會託你嗎?」

伯義誤會了金三的意思:「嗄,該死該死!我簡直是太胡塗了,怎麼連這個都想不到,」他大喜起來,啊呀,這樣說起來,可要高攀啦!」

金三笑著說:「咱們本來是老交情了,爲什麽不親上加親呢?」

「對了對了,那最好也沒有了,不過,這一個丫頭粗手笨脚的,就怕她管不了家,三爺可得包涵一點呀!」

金三爺撚髭蹀█地:「你不是說,她的名字叫玉娃嗎?別提長相兒了,這一個名字,就很好聽!」

伯義失望地搖搖頭:「原來您說的是玉娃!」

「怎麼?不行嗎?」金三不解地問。

「噢,不是的,是我弄錯了,我還以爲說的是小女呢!」

「哦……那怎麽能够委屈令愛吶!金三笑了起來:「只要你能夠替我把這一件事辦好,令愛的親事吶,包在我的身上!」

「好,我明天就給三爺去說去。」

第二天,伯義果然走去見玉娃的母親代金三求婚,羅母表示不允,伯義着急起來:「哎呀,我的老弟妹,你……你這是怎麼啦?金三爺在縣裏頭,不但有財有勢,而且又有地位,這樣的一門高親,人家打當燈籠去找還找不到吶!」

伯義是背着臥室的房門而坐的,他在嘮叨的時候,玉娃掩在門帘後偸聽着。

「現在是三爺親自看中了玉娃,這是求之不得的事情,你怎麼反而推出去呀?」伯義繼續說。

羅母見隱在門帘後的玉娃頻頻搖頭,暗自會意。便說:「大伯,不是要推出去,我祗是覺得,這一頭親事,門第不相當,常言說得好,蟑螂祗能配灶鷄,灶鷄祗能配蟑螂,那樣的高親,我們配不上吧?」

這時,玉娃從門帘後走出來,冷冷地向伯義說:「哼,那麼大的歲數了,祗好做我的爺爺!」

伯義一怔,然後說:「曖——歲數雖然大一點,那沒有關係——三爺平常保養得好,他總是滿面紅光精神飽滿,嘿,比那些個小夥子還健壯吶!何况他又是有財有勢,又有地位,你要是嫁給了他,不但有吃有穿,而且金公舘有的是了頭老媽子,什麽事情都用不着你操心,你一嫁過去,只管享福就是了!」

玉娃諷刺地說:「伯伯,謝謝您的好意!」

「哈,乖孩子,你答應了!」

她依舊大搖其頭:「享福我不想,已經苦了十八年,倒是苦慣了!」說着,看看母親的臉色。

伯義憤怒地罵道:「玉娃,你不受抬舉呀?」

「我不想受這樣的抬舉!」

羅母急代女解釋:「伯義,你不要生氣,玉娃不懂事!」

伯義開始用威脅的口脗向玉娃說:「哼,你別以爲我不知道,你跟陳家堡的那個小子,時常在一起鬼混,對不對?」

「什麼鬼混?」玉娃急問。

「寶蟾對我說了,她親眼看見過好幾次,」伯義轉向羅母吿誡着:「弟妹,你得管管玉娃,我們羅村跟陳家堡,是七世寃家,一向不許往來,這個你不會不知道。」

「是的,是的,」

「從道光皇帝的時候起,一直到現在,我們羅村的人,誰也不敢違背祖先定下的規矩。」伯義又轉向玉娃:「你一個十八歳的姑娘,胆子就那麼大!」

玉娃冷冷地笑着:「幾百年的老賬,爲什麼到我們這一輩子還要算?我眞不懂!」羅母恐怕撞禍,責罵玉娃出言不愼。伯義又乘機說:「這事情更是傳揚了出去,可不得了呀!違背了祖訓,照規矩是要開祠堂審問的……」他偸看着受驚的羅母,又說:「到了那一個時候,玉娃說不定就要給吊死!誰都救不了她!」

X X X

天上一輪明月,是大年與玉娃約會的時候。

玉娃將伯義怎樣威逼加的情形告訴大年,大年十分担憂:「那末我們的事——」

「你放心,我無論如何,都不會答應的。」

「可是,族長要開祠堂審問起來——」

「我噴就怕這一點,如果我們的事,傳揚出去,我們就沒有機會見面了。」

這個時候,伯義帶領着昆生,在大樹後面窺視。

伯義低聲說:「他們是不是時常這樣偸偸地會面呢?」

昆生說:「寶蟾說,他們時常幽會的。」

「我就不相信不能說服玉娃,這個題目是最好了。」

「開祠堂——嚇唬玉娃的母親非常有效的。」昆生建議道:「現在就去把那姓陳的小子抓起來,好嗎?」

「不必太急,等她母親答覆以後再行事好了。」

三天的時間巳過,羅母依然沒有回覆,但金三爺巴經派李四、張三送來兩份同樣的禮物,裏面是蜜棗和桂圓,一份是送給羅大爺的,另一份是給玉娃的。羅母却說:「我們不能接受金三爺的禮物——」

伯義說:「你這個人就是這樣,人家一番好意——」他望望站在門邊的玉娃:「你的意思怎麼樣?」

「大伯,我是不會答應這門親事的。不如早點叫他死了這條心吧!」主娃說完就冋房裏去了。

這一來,就觸怒了伯義,伯義也無法向金三爺交代。於是,用了一計,將幽會中的玉娃與大年逮捕了,大年被押在祠堂裏,玉娃則被押解家中。

伯義向羅母說:「大年的性命就捏在玉娃手裏,要是她答應嫁給三爺,我們就放了他。不然的話,我們活活將大年吊死,同時,玉娃也逃不了破壞祖訓的罪名。」

羅母聽了伯義的話心裏十分焦灼,但又不能答應這個要求。伯義臨走時又說:「你可以過一兩天給我答覆。」昆生和另一長工,受伯義吩囑,把守着前後院,不讓玉娃行動自由。但她和母親想了一個計謀逃挩。羅母在昆生不注意的時候,在後院放了一把火,昆生和長工等趕去救火,就在這一刹那間,玉娃逃往陳家堡。

她向陳老太太說明來意。陳老太太聽說兒子被扣押在祠堂,心中十分憂愁。宏年安慰道:「媽,不必担憂,我自有辦法營救弟弟的。」

宏年取了十片藥片交給玉娃,叫她假自殺,幷寫好一封絕命書,書上可寫「不自由,毋寧死」六個字。

玉娃逃了回來,就把這事告訴母親。

次日,伯義又來向羅母游說,同時警吿道:「如果不答應,我祗好將大年吊死,再開祠堂來審判玉娃了。」

玉娃突然向伯義說:「我答應嫁給金三爺,但有一條件,馬上放了大年回去。」

「你還沒有嫁過去,我不能放大年。」

「那末,明天就先過門吧?你看好不好?」

伯義大喜過望。立刻叫金三爺的保鑰李四與張三,星夜返縣城,報吿喜訊。

金三爺聽到喜訊十分快樂,便將彩禮囑他倆帶來,幷通知伯義,日內就有「趕屍」的隊任經過,要伯義把消息傳開去,好讓市民予以迴避。

他其實又在偸運一批毒品。

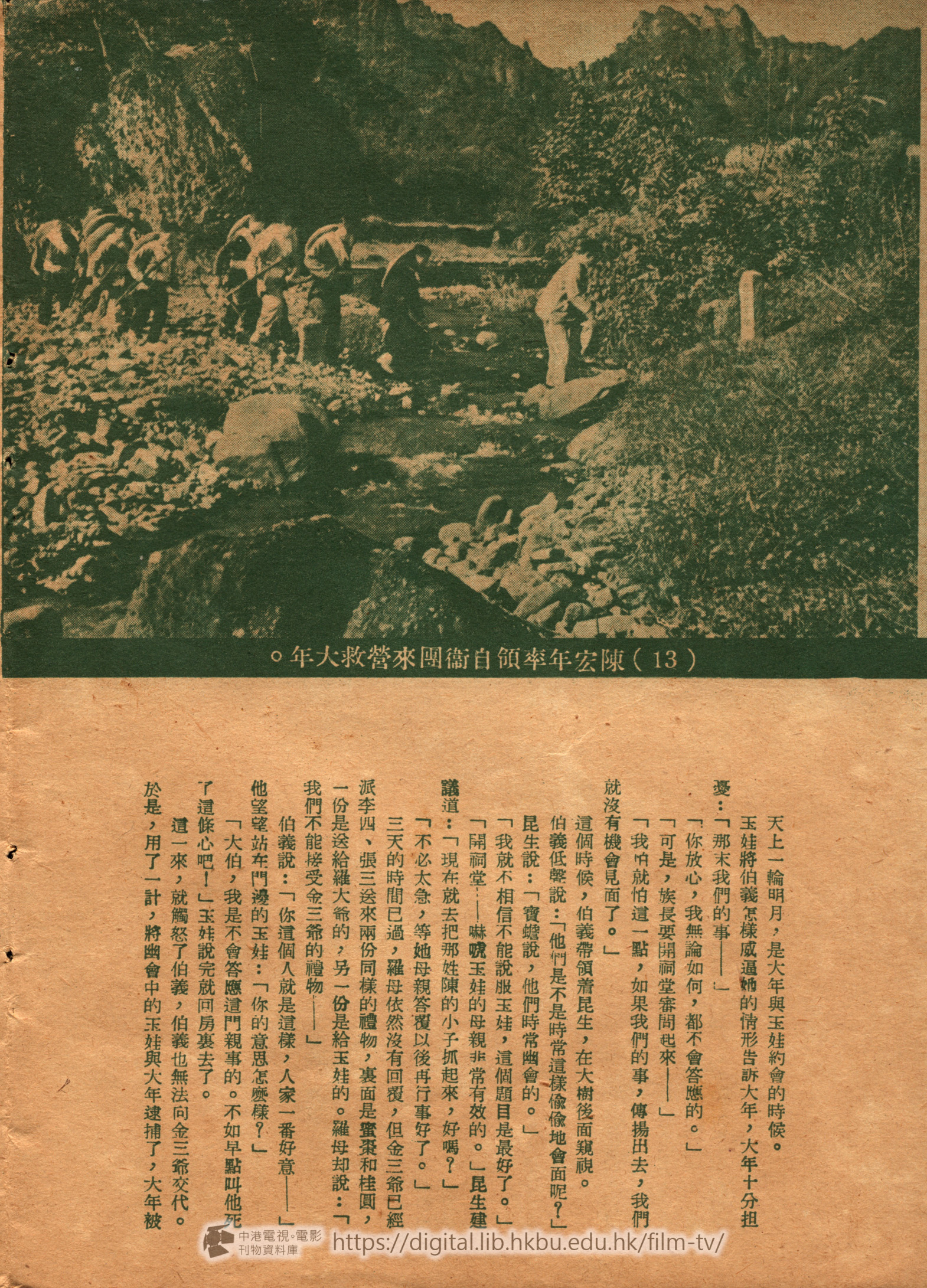

至於宏年那邊,他已和目衛團副團長老趙商量好了,準備乘此機會,將趕屍的黑幕揭穿,又可到羅村去營救胞弟大年。

晚間,宏年隻身來到羅家祠堂,將大年鬆了梆,正預備逃走的時候,却爲伯義的手下捉住了。

伯義想:「這個洋醫生,一向跟我們搗蛋,今天他的死期到了。」

突然羅母大哭大號地趕到祠堂裏來,要與伯義拚命,她說玉娃自殺了,是伯義逼死的。許多村民都圍着看熱鬧。奸狡的伯義立刻將責任推在大年身上,他說,如果不是陳家堡的大年來勾引玉娃,玉娃是不會自殺的,他建議將大年吊死來補償玉娃的犧牲。無知的村民,都說這個主意很對。

在這千鈞一髮的時候,羅母把玉娃的遺書交給宏年,宏年以其鋒利的口才向村民表示:「玉娃是伯義害死的,諸位不信,請看她的遺書吧。伯義要把玉娃嫁給一個年歲很大的金三爺,但是玉娃不願意,他就用種種方法來陷害玉娃了,大家看見沒有,她的信上寫着,『不自由,毋寧死』!」

這番話,果然發生效果,鄕民都以憤怒的目光瞪視伯義。宏年又說:「我還要吿訴大家的,羅村跟陳家堡的人,實際上都是弟兄,沒有什麽仇恨的,過去是爲了水利,兩村發生械鬥,現在水利發達,幾百年前的宿仇根本不應該去提。尤其國難當頭,大家應該團結一致,抗禦外侮,諸位以爲對否?」

預約前來拯救宏年的自衛團,現在巳經發到了羅村祠堂,同時將「趕屍」的秘密揭露。

金三爺和伯義勾結,販賣烟毒,以「趕屍」作掩護,扮道士的昆生以及扮死鬼的李四、張三等,都被自衛團抓住了。宏年以人脏俱獲,决定將他們押解縣城審訊。這時,金三爺坐着轎子從縣裏趕來迎親,正遇着自衛團,於是,他也被逮捕。

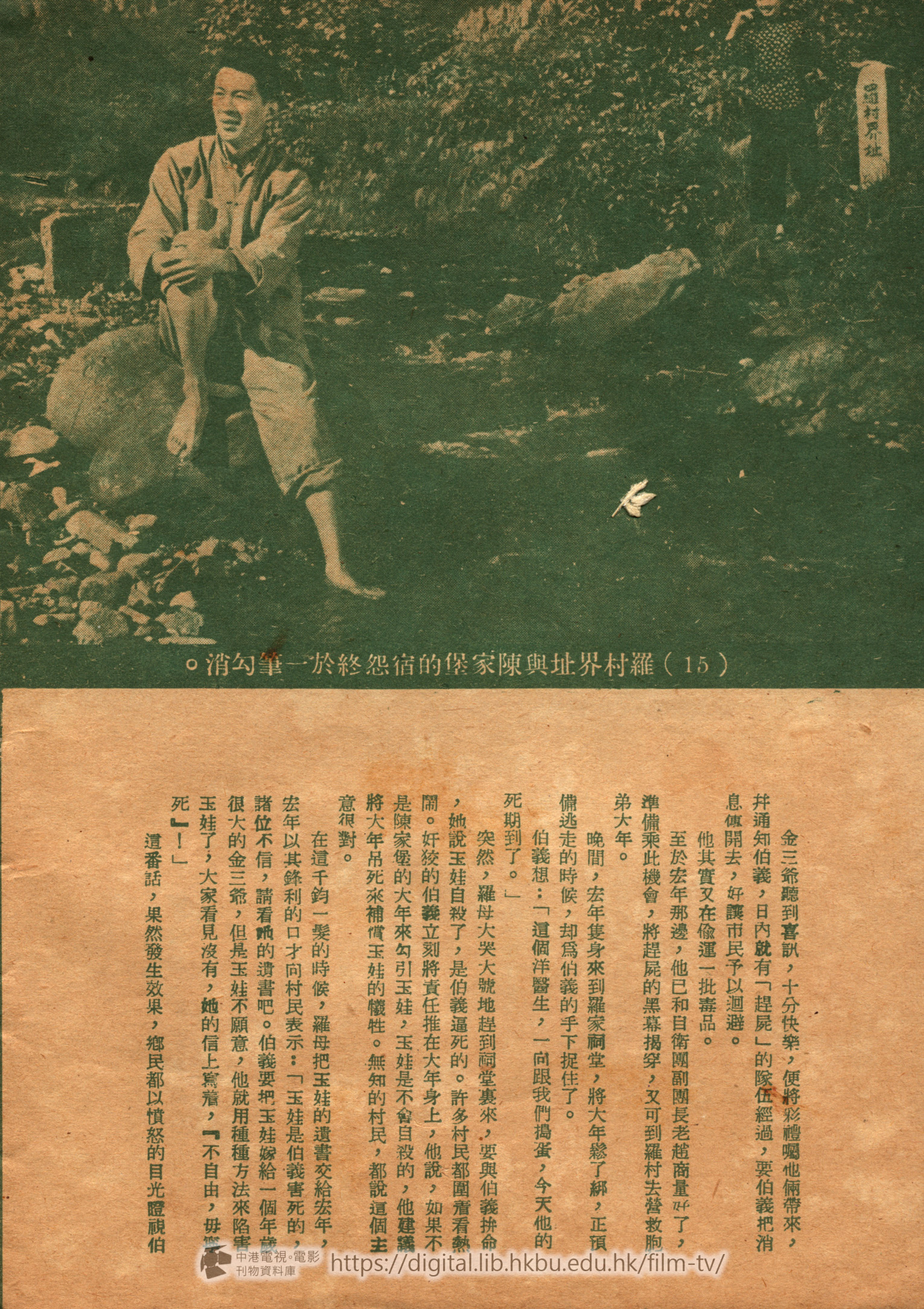

當藥力失效以後,玉娃復活了。大年看見,連忙奔前,抱住她,喚道:「玉娃,從今以後,我們永遠不分離!」

兩村的宿仇,經過這次解釋,村民們了解祖訓的錯誤。同時,迷信的「趕屍」也被事實粉碎了。

宏年向村民解釋:「太平天國的時候,由於長毛造反失敗,他們逃難很難逃出滿淸的關卡,於是訛說趕屍,是不讓任何人看的,看了要中邪,七孔流血等,都是騙人的話。長毛要是逃過了湖南邊界,就安全了,所以說,湘西盛厅趕屍的傳說,就是這種關係。金三和伯義,利用這個傳說,幹着販毒的勾當獲取暴利,是對不住大家的。現在將他們押解到縣城夫受審判去!」村民報以熱烈的掌聲。

從此兩村和睦起來。大年和玉娃的親事,也獲得成功了。 (完)