「長巷」

電影小說

深夜,一種使人感覺沉重的,難堪的寂靜,籠罩着江南某一個城市,籠罩着城內的一條長巷;路燈發着彷彿十分疲憊的,昏沉的黄光,偶爾有一個夜歸人走過,遠遠打那一片兒薄霧中看過去,陰森森的,就恍如來自地獄的鬼影!

有鐘聲遠遠傳出淸晰的敲了十一下。長巷內一處人家的陽台上,廣漢梁的妻子站在那裏,呆視着這條冷落與黑暗的長巷;黑暗掩蓋了她的面貌,她的身體文風不動地,像是一尊沒有生命的塑像。

樓下客廳裏,她的三女兒康叔英坐在沙發上結毛線衣,一面注意着她的父親康漢梁的行動,她見他心神恍惚的來囘踱着方步,臉上憂形於色。

好一會,他走近叔英,對她說:

「叔英你到樓上去看看媽睡了沒有?」

「是!爸爸!」

叔英應命去了。她走到樓上,輕輕推開母親的房門,房內黑漆漆的,她進去順手扭亮了電燈。

「快把燈關了!快把燈關了!」站在陽台上的康太太突然轉過身來,用很不愉快的聲音急速地說。

「媽!時候很晚了,你該睡覺了。」叔英關了燈,走到母親身旁說。

「我不想睡,你先睡吧!」

「爸爸幫見你得天晚由站在陽台上,不肯早點睡,他是很担心的。」

「知道了!知道了!你出去吧!」

叔英無可奈何的退了出去。康太太依舊囘過身去,默默的望着長巷出神。

叔英下樓來吿訴父親,母親還沒有睡,還是老朝巷子看,而且近來連電燈都不許開了。她說,母親說不定心裏有什麼秘密。

漢梁心裏也是這樣想,他的妻子一定藏着些什麼秘密?可是問她又不肯說,問的次數多了而沒有結果,祗有增加深心的煩惱。

壁上時鐘敲了一下。

「時間很晚了,去睡吧。」漢梁對女兒說。

「好。」叔英收拾好了上樓去。走到樓梯上,她囘過頭來說,「爸爸,你也上來睡吧。」

「不!我要等你弟弟囘來再睡。」

康家最小的一個兒子康叔强,是標準「阿飛」型的少年。所謂近朱者赤,近墨者黑,他結交的盡是一班不學好的朋友。於是他學會了賭錢、打架、釘梢等不長進的事情,他甚至把上課的時間都花費在這上面。

這一晚他輸得精光之後,偷偷從後門溜進家裏來,給漢梁看見了,他便順口胡謅了一個理由,想從父親手裏騙一筆錢,再去翻本。結果給父親訓斥一頓,趕囘房裏去。

然後漢梁上樓囘到房間裏,看見妻子還是靜悄悄的站在陽台上,就像個幽靈一樣。他忍不住走上前去,轉聲的說:

「蘭珍!怎麼還不睡呀?」

「……」沒有囘答。

「這許多年,」他繼續說,「你每天晚上呆在陽台上看這條巷子,到底是爲了什麽呢?」

「沒有什麼。」康太太很勉强的說。

「你要知道,你的身體本來不太好,再這樣下去,會毀了你自己的生命的!」

「生命!」她的臉上倏然掠過一陣極端痛苦的表情。「我還有什麽生命可毀的呢?」

說完她走前兩步,仍舊去呆望着巷子。

漢梁覺得沒有辦法了,惟有搖搖頭,準備解衣就寢。這時候他忽然聽到樓下有關窗子的聲音,朝窗下看去,却看見叔强正從窗口溜出來,和三個人走了。他想喝止他,可是又怕傷了妻子的心,祇好嘆了口氣,不禁氣惱的說:

「唉!我們的第四個孩子爲什麽不是一個女兒呢?偏偏生這麽一個淘氣的兒子!」

康太太剛從陽台進來,聽了丈夫這句話,她若有所感的,兩行眼淚像珍珠似的滾下臉來;但她趕快抹掉了,不讓丈夫知道。

這樣又過了好些日子,康漢梁爲了妻子看「長巷」而入了謎,使他因關懷她的身體,得天生活於煩惱苦悶之中而無由自解。但難得這一天妻子却很髙興,因爲已經嫁出去的大女兒叔芬,二女兒叔芳,都帶了丈夫囘家來看父母,還帶了不少孝敬母親的補品。康太太心裏很高興下樓來有說有笑的跟大家說着話,却發覺叔强不在。

「叔强到那兒去了?」她問。

「叔强到學校去了。」漢梁趕忙囘答。其實他準知道兒子不是到學校去的。

漢梁猜得一點也不錯,叔强在一家蘇州旅舘裏跟人賭撲克牌,輸了不還肯散,撒賴起來,大吵大鬧。等到茶房把警察喊來,才把他押走了。

兩個警察把叔强押囘家裏,康家一家人正在歡笑一堂,更難得康太太瞼上掛着笑容,聽叔英說她已經有了結婚對象。叔强這一囘來,愉快的氣氛馬上消失,漢梁迎上兩個警察去,

「出了什麽事?」

「他是不是你的兒子?」一個警察說。

「是的!他闖了什麼禍?」

「你的這個兒子,在旅舘裏賭錢吵架,擾亂治安,現在把他交給你,你得好好兒管敎管敎他。」

「你這個不學好的東西!」漢梁轉向叔强,氣得咬牙切齒的責駡他。

「爸爸!你別聽他們的話,」叔强賴着面皮否認。

「什麽?」另一個警察接着說,「難道我們說謊?」

「你做了錯事,不要不承認!」漢梁斥喝着兒子,一面向警察說,「謝謝你們,我一定好好兒敎訓他!」

警察去了,這裏康太太淚盈於睫,惱恨交加的走近叔强,她恨聲的說:

「你這個不成才的孩子!」

她舉起手來想打下去,但忽然又住了手。胸中一陣悶鬱,不由急速的氣喘起來,三個女兒忙過來把她扶住。

「氣死我了!」康太太用手按着胸口,情緖十分激動。

「媽不要氣,上樓去吧」叔英安慰她說。

「媽上樓休息一會吧!」叔芳也說。

叔强目送姊姊和姊夫們擁簇母親上樓,他却毫無愧容,彷彿這是別人的事。

「你這個不要臉的東西!我們康家的臉都給你丟盡了!」

漢梁忍無可忍,怒駡叔强,順手就給他一記耳光,然後上樓看妻子去。

當天晚上,一切還像往常一樣:夜是死寂的,長巷是死寂的,康太太站在陽台上,流了一臉淚,她不時用手去揩着淚痕。

漢梁上樓來了,看見妻子站在陽台上的背影,他撫然的搖着頭,中心悽惶,走近她的身傍沉重的喊了一聲:「蘭珍!」

康太太看了他一眼。

「蘭珍!你不要再爲叔强生氣了,就當我們沒有生這個兒子好了,唉!要是第四個孩子也是個女兒的話,那多麽好呢?」

好像受了意外的襲擊,康太太辨不出心裏是什麼滋味,她非常傷感地,又像下了最大决心的要說什麼話。

「漢梁!……」

「什麼?」漢梁注視着她。

「我……」遲疑一會,她又說不下去。

「你想說什麽?」

「我……」

結果還是說不出來,她倒又一陣氣喘,幾乎暈了過去。漢梁急忙扶她入室,趕着去請章醫生。診視過後,章醫生吿訴他:

「你太太的病相當嚴重,我老早跟你說過,她不是身體上的病,是心理上的病。」

「心理上的病?」

「康先生!你不是曾經吿訴過我嗎?你太太天天夜裏站在陽台上對巷子看嗎?」

「是的!」

「你太太心裏的病,一定跟這條巷子有什麼關係,康先生,你想想看這巷子裏面有沒有發生過什麽嚴重的事情,刺激過你的太太?」

漢梁默然沉思了一會,說:

「我想不起來!」

坐在一旁的叔英也搖搖頭,表示想不出什麽。

「那你問過你太太沒有呢?」章醫生又說。

「我問過她不知道多少次,她老是不肯說。」漢梁想起來就煩惱

「不肯說?」章醫生恍然的站起來出走近漢梁面前說,那她的病一定跟這條巷子有關係的,你一定要問□清楚!」

「好!」漢梁無奈地點了點頭。

□□□漢梁竟然發現病重的妻子還沒有忘記去看長□□她搖搖欲倒的站在那兒,他大吃一驚,急的奔上去攙住她。

「蘭珍!你有病怎麽不躺在床上呢?」

「我不喜歡躺在床上,我喜歡站在這兒。」康太太有氣無力的說。

漢梁堅持要她進去,侍候她躺囘床上之後,他用最溫柔的聲音,最誠摯的情感,苦苦追問妻子關於「長巷」的秘密。漢梁的純眞和懇切的哀求,加上十多年來深厚的夫婦之情,使得康太太忍不住靠在丈夫的胸前,感動而慚愧的失聲痛哭起來了!漢梁盡力撫慰她,請她說出藏在心裏的祕密。

就在康太太欲語還茹的時候,突然樓下傳來傢具翻倒,有人互相追逐的喧鬧聲,同時聽見叔英放開噪子的叫:

「叔强!你怎麼偷我的皮包,快還給我!」

漢梁聽了,馬上對妻子說:

「我去看看。」

漢梁奔下樓來,叔英的聲音還在繼續的叫着。

「你這不要臉的東西,快還給我!」

叔强一眼看見父親下樓來了,就將皮包扔給叔英:「拿去!」

「錢呢?」叔英看了看,皮包內是空的。

漢梁再也忍不住了,他怒氣冲冲的一把抓住叔强,厲聲說:

「錢拿出來!」

「我沒有拿她的錢。」叔强怒視了叔英一眼。

「錢在他的手裏。」叔英也怒視着他說。

於是,漢梁緊握着他的手臂,將他的手高舉起來,用力去握他的手腕,叔强支持不了,一鬆手,鈔票全部落在地上。

「你這個下流的東西!」漢梁狂怒之下,使勁把叔强一推,「你眞不要臉呵!給我滾」

叔强帶着滿臉怒容走了出去。

樓梯上,站着身體搖幌不已的康太太,她呼吸喘迫的連呼:「這害人的東西,氣死我了!氣死我了!」

昏亂之中,她阻止他們去請醫生,她說有話要和漢梁說說。等叔英張媽都退出房間去後,她斜靠床欄,對着丈夫聲淚俱下,但又决然的說

「你常常問我,這十幾年來,我爲什麽老是站在陽台上,望着這條巷子。」

「是啊!你到底爲了什麼呢?」

「這裏面有個祕密,我一直不肯忍心吿訴你,因爲這是我對你做錯了的一件事情,現在我知道我是沒有多少時候好活了,我不得不把這個秘密吿訴你。」

「是怎麼一囘事?」漢梁非常緊張的在諦聽着。

「十七年前,」康太太感慨萬端的緩緩說着,「那時候叔英八歲,我懷了孕快將要足月的時候,你却要出門敎書去了……」

十七年前,漢梁和蘭珍是一對很恩愛的中年夫婦,康太太已經養了叔芬叔芳和叔英三個女兒,肚子裏還懷了一個。

這一天,漢梁應聘出門敎學,康太太帶領三個女兒送他到門口,漢梁殷殷叮唾女兒們一些話,然後對妻子說萬一她生產時他不能趕囘來,請她那個會接生的姊姊來幫幫忙,照料照料。

臨行,他還笑嘻嘻的對三個女兒說:

「你們猜猜看,媽媽這一次生弟弟,還是妹妹呢?」

「一定生弟弟,一定生弟弟!」小女孩們齊聲囘答。

那邊,警察老王也走過來了,漢梁拜托他有事照應一下,大家互道一聲珍重,漢梁便上車而去。

漢梁走後,康太太除了如常處理家務,教育女兒之外,還多了一重心事:腹中的一塊肉是男的,還是女的?如果以她的願望來說,當然希望這第四胎是個男孩子。她想她的丈夫心裏一定也是這樣想的。可不是麽?女孩子始終是嫁出去的,康家怎能沒有一個兒子來承宗接代?

於是她把所有的希望都寄托在觀音菩薩身上,她常常在這個神像面前誠心禱吿,求她賜給她一個兒子!

有一天她正在求神,她姊姊來了。她姊姊結婚多年沒有生育,丈夫就以「不孝有三,無後爲大」爲理由,討了個滿身流氣的風塵女人來做小老婆。這小老婆肚子倒也怪爭氣的,不久就給他養了個兒子,她便母憑子貴,把大太太看不在眼內,甚且作威作福的對她欺壓起來了!

這姨媽到妹妹家裏來,目的是在訴苦。她囉囉叨叨的說了一大堆,突然走過去執着妹妹的兩臂,情感衝動的說:

「妹妹!你千萬要爭氣,這一胎生個兒子!」

康太太滿心悵惘的站起來,緩緩走到窗前,一面說:

「我當然希望能生個兒子,不過,誰又敢斷定呢?」

「妹妹!」姨媽跟了上去。「你總應該知道,『不孝有三,無後爲大』這個話吧,漢梁又是獨生子,你必須替他生個兒子;况且你今年已經是四十多歲的人了,這一胎可能最後的一胎,要是再不生兒子,誰能保證漢梁不討小老婆?到□個時候,你就會像我一礙的痛苦了!」

康太太嘿然無語,但顯然他有了很大的感應。她心亂如麻。

「妹妹!」姨媽繼續說下去,「要是你這一胎還是生女兒的話,我們就得想想辦法!」

「有什麼辦法呢?」康太太茫然的說。

「到育嬰堂抱一個男孩子囘來!」

這句話好像一個焦雷,康太太吃驚地望了她姊姊一眼。

姨媽去後,康太太變得坐立不安,心神恍惚,一種奇怪的思想不斷地纏着她,她要竭力的推掉它時,總不由自主的連帶想到了漢梁。

她坐在化裝枱前對鏡凝思,奇怪思想是那樣斷斷續續的,理不出一點兒頭緖。她的腦子裏反覆撞擊着……小老婆……狐狸精……不孝有三……去抱一個男孩子囘來——誰能保證漢梁不討小老婆……等這些話語;她彷彿身陷烟霧重重的荒野之中,又彷彿漢梁正在用粗暴的聲音譴責她不會養兒子,再不養兒子,他要討小老婆啦……討小老婆啦!

這一夜她都沒有好睡,第二天正準備出門却收到漢梁的一封信,大意說他不能同來照應她養孩子了,要她好好保重。

她把信放在皮包裏,囑咐傭人小心看顧三個孩子,就到她姊姊家裏去。

到了姊姊家裏,姨媽吿訴她剛才又跟狐狸精吵過嘴。說了幾句,那小老婆搶着嚷起來,要康太太給評評理。這一來,姨媽又跟她吵起來了。

「有本事,你也去生個兒子呀!」那小老婆撇撇嘴,一臉潑野的神氣。

「你生了兒子又怎麼樣?還不是同樣是個小老婆?」姨媽也不甘示弱。

「是啊!我是小老婆,可是就能生兒子,誰叫你肚子不爭氣啊!」

這倒敎康太太聽呆了,她下意識地望望自己的肚子,心裏思潮起伏。

那小老婆索性賴在地上大叫大嚷。康太太勉强勸解一番,拖過姐夫來對他說想請姊姊到家裹去住些日子,幫忙料理家務,因爲自已快要生産了。

姐夫聽說,正是求之不得,忙不迭的答應。姨媽馬上收拾些日用衣服,和妹妹離去。

姐妹倆走在帶有凄涼意味的夜街上,彼此各有心事。忽然姨媽倏的拉了妹妹一把,要她停了步,同時手指朝前一指:「你瞧!」

康太太順着手指看過去,祇見一個女人懷裏抱一個嬰孩,鬼鬼崇崇的把他放進育嬰堂門口的抽屜內。育嬰堂門前微弱的燈光下,可以依稀看得見這個女人臉上有一股痙攣的痛苦的表情,幽靈似的漸漸在黑暗中消失了。

姨媽這才拖了妹妹繼續前行,給她解釋這嬰孩不是私生子,就是父母無法養活。說到後來再提主張,妹妹要不養兒子,就到育嬰堂去抱一個男孩子囘來。

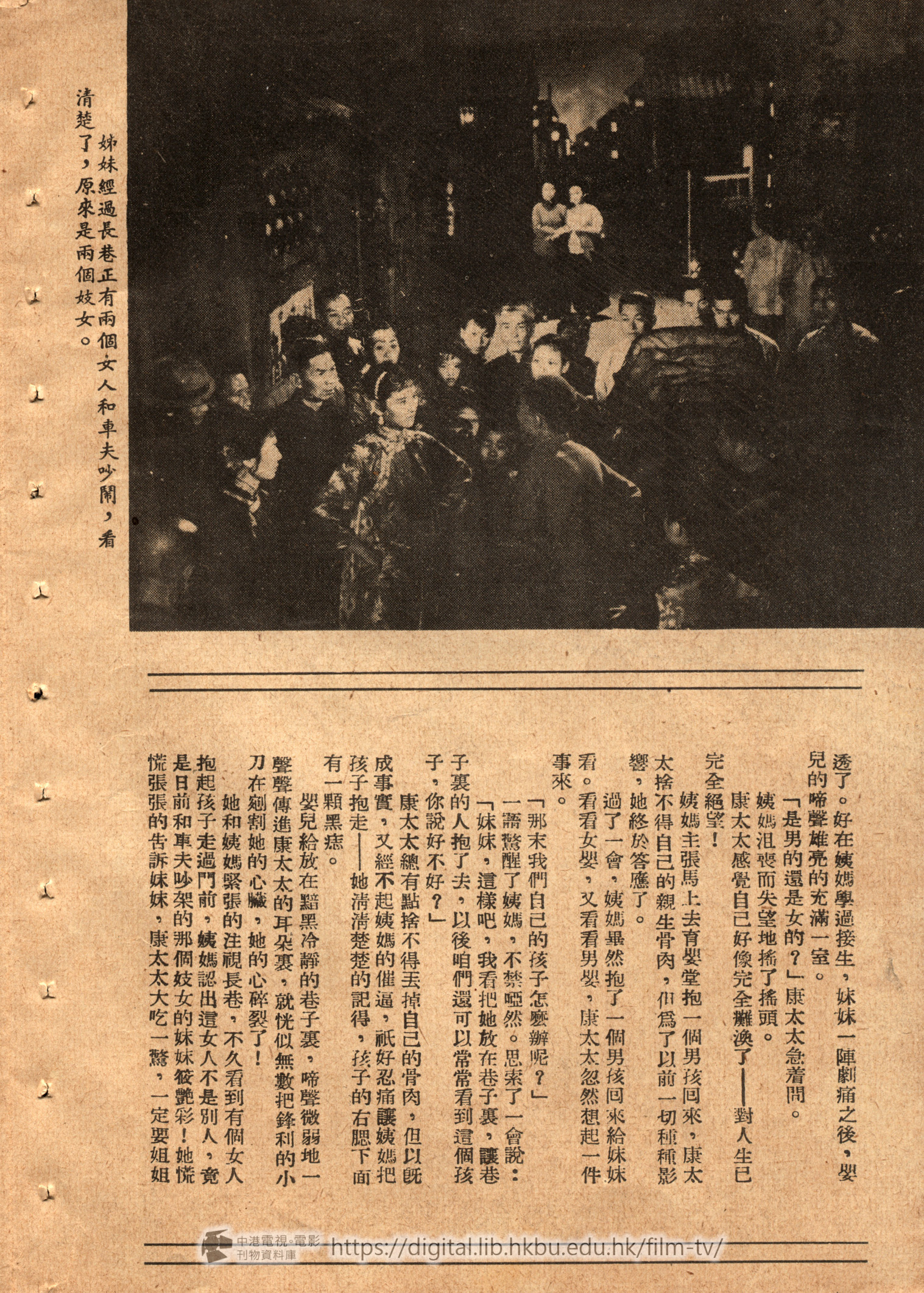

走着走着走到長巷的遠處,不知爲什麼那兒圍着一堆人,她們上前去看,看見兩個穿戴妖冶的女人在和一個人力車夫吵架,康太太認得這是附返的兩個妓女,筱艶陽和筱艶彩姐妹倆。

「你也不打聽打聽老娘是誰?」筱艶陽像個潑婆子似的咆哮着。「講好了價錢,你又要加錢,你眞是在做夢啦!你以爲老娘是好欺侮的嗎?」

「剛才你答應兩個人坐要加錢的?」

「誰答應過你?你想撒賴,滾你媽的蛋!」

「姐姐!」筱艷彩加進來說,「別吵了,加點錢給他算了。」

「你不用管!我纔不加給他呢,老娘又不是第一次坐車子,這個王八蛋太不講理了!」

「一定要你加!」車夫冒起火來,一把就拉住筱艶陽的衣服。

「快放手!」筱艶陽高聲大叫,「你不放手我可對你不客氣啦!」

「你想打人呀?得了吧。你別以爲我不認識你呀,不要臉的臭婊子,呸!」

拍的一聲,筱艶陽摑了他一記耳利子。車夫剛想還手,警察老王來了,問明事由,做好做歹的打發車夫走了。

康太太和姐姐囘到家裏,哄了三個孩子去睡,答應傭人陳媽請兩天假,才和姐姐上樓囘房安息。

到了夜半的時候,康太太忽然給一陣劇烈的肚痛痛醒了過來,她的呻吟聲把姨媽也驚醒了。知道這就是要養孩子,姨媽急忙起來下樓去燒水,一面雙手合什——願菩薩保佑妹妹快生快養,養個白胖的兒子!

康太太的痛苦呻吟聲愈來愈緊,渾身給汗水濕透了。好在姨媽學過接生,妹妹下陣劇痛之後,嬰兒的啼聲雄亮的充滿一室。

「是男的還是女的?」康太太急着問。

姨媽沮喪而失一望地搖了搖頭。

康太太感覺自己好像完全灘渙了——對人生已完全絕望!

姨媽主張馬上去育嬰堂抱一個男孩囘來,康太太捨不得自己的親生骨肉,但爲了以前一切林種影響,她終於答應了。

過了一會,姨媽畢然抱了一個男孩囘來給妹妹看。看看女嬰,又看看男嬰,康太太忽然想起一件事來。

「那末我們自己的孩子怎麼辦呢?」

一語驚醒了姨媽,不禁啞然。思索了一會說:

「妹妹,這樣吧,我看把她放在巷子裏,讓巷子裏的人抱了去,以後咱們還可以常常看到這個孩子,你說好不好?」

康太太總有點捨不得丟掉自己的骨肉,但以旣成事實,又經不起姨媽的催逼,祇好忍痛讓姨媽把孩子抱走——她淸淸楚楚的記得,孩子的右腮下面有一顆黑痣。

嬰兒給放在黯黑冷靜的巷子裏,啼聲微弱地一聲聲傳進康太太的耳朵裏,就恍似無數把鋒利的小刀在剛割她的心臟,他的心碎裂了!

她和姨媽緊張的注視長巷,不久看到有個女人抱起孩子走過門前,姨媽認出這女人不是別人,竟是日前和車夫吵架的那個妓女的妹妹筱艶彩!她慌慌張張的吿訴妹妹,康太太大吃一驚,一定要姐姐把孩子抱囘來,可是已來不及了。

——這就是使康太太痛苦了十七年的祕密。康漢梁聽完了妻子的叙述,他也無限苦惱,最難過的是我們的親女兒落在一個妓女手中,她的前途自然也不堪設想!

康太太悲慟萬分,她把女兒臉上的特徵——一顆黑痣吿訴他,哀求丈夫無論如何要設法把女兒找囘來。

帶了極端沉重的心情,漢梁跑遍了大街小巷所有的妓院去找筱艶陽姊妹,但是結果祇有失望!年代已久,幾乎沒有人再記得這兩個名字,只有一家妓院的一個老頭兒吿訴他,筱艶陽姊妹早已不幹這一行了。所知道的也就僅此而已。

他把失望帶囘家中,看見在客廳裏玩弄着彈簧小刀的叔强,不禁興起無限感慨!倒是叔英是個挺孝順的好女兒,她侍候母親,幫忙料理家務,省了母親不少精神和氣力。

現在康太太聽說還是沒有找到女兒,不由心裏一急,她的氣喘老毛病又發作了,請來章醫生診顧結果,他警吿說萬不能再令她稍受剌激,否則性命堪虞的。

就在這時,叔强却早已溜了出去,在一家小茶館裏跟人賭牌九。不多時他竟想偷天換日,伸手到牌九堆裏去掉一張牌,剛得手,却給人抓住了。

那一班賭徒便喝打起來,這一片喝打聲中,有人乘機搶錢,有人推翻桌子,杯盤橫飛,叔强正和一個人打得落花流水。

眼看的庄打不過人家了,驀然他從袖內拿出了那柄彈簧小刀來,向對方臉上幌了幌;於是一場惡數便展開了。惡戰的結果,是叔强剌中了對方的脊背,祇聽得慘叫一聲,當堂流血倒地。

跟着他被帶到警署去,由警署通知漢梁,吿訴他他的兒子,恐怕要渡幾年牢獄生涯。在警署中,漢梁看到這個不是親生的兒子,感觸萬端,自己是辦敎育的人,能訓育別人的孩子,却不能管敎自己的兒子,够多麽慚愧。當叔强在鐵窗裏如夢方醒的悔恨說:「爸爸!我……我錯了!」時,他忍不住老淚縱橫,拍拍他的手,嘆氣的說:「都錯了!」

他悵然離開警署,外面已經下起雨來,他念着臥病的妻子,忽忽趕囘家裏。才踏進家門,祇見妻子掙扎着要下樓來,聲聲嚷着要去看看叔强,因爲她已經由女僕口中知道他闖下瀰天大禍。

漢梁和叔英等苦勸着,一面把她扶進房去,靠在床上她緊緊的抓住丈夫的衣袖。

「漢梁!」她喘着氣說,「你爲兒子受氣,爲兒子奔走,都是我的錯我眞對你不起!」

「不要這麼說!」漢梁强忍着心中的酸楚。

「漢梁!你答應我……」强烈的氣喘使她說不下去了。漢梁知道她說的是什麽意思。

「蘭珍!你放心吧!」他含淚安慰妻子。

這時候,康太太抓住他衣袖的的手突然一鬆。他不禁驚叫起來:「蘭珍!蘭珍!」

窗內的哭聲,窗外的風雨聲,在凄凉中而埋葬了康太太十七年來的隱恨!

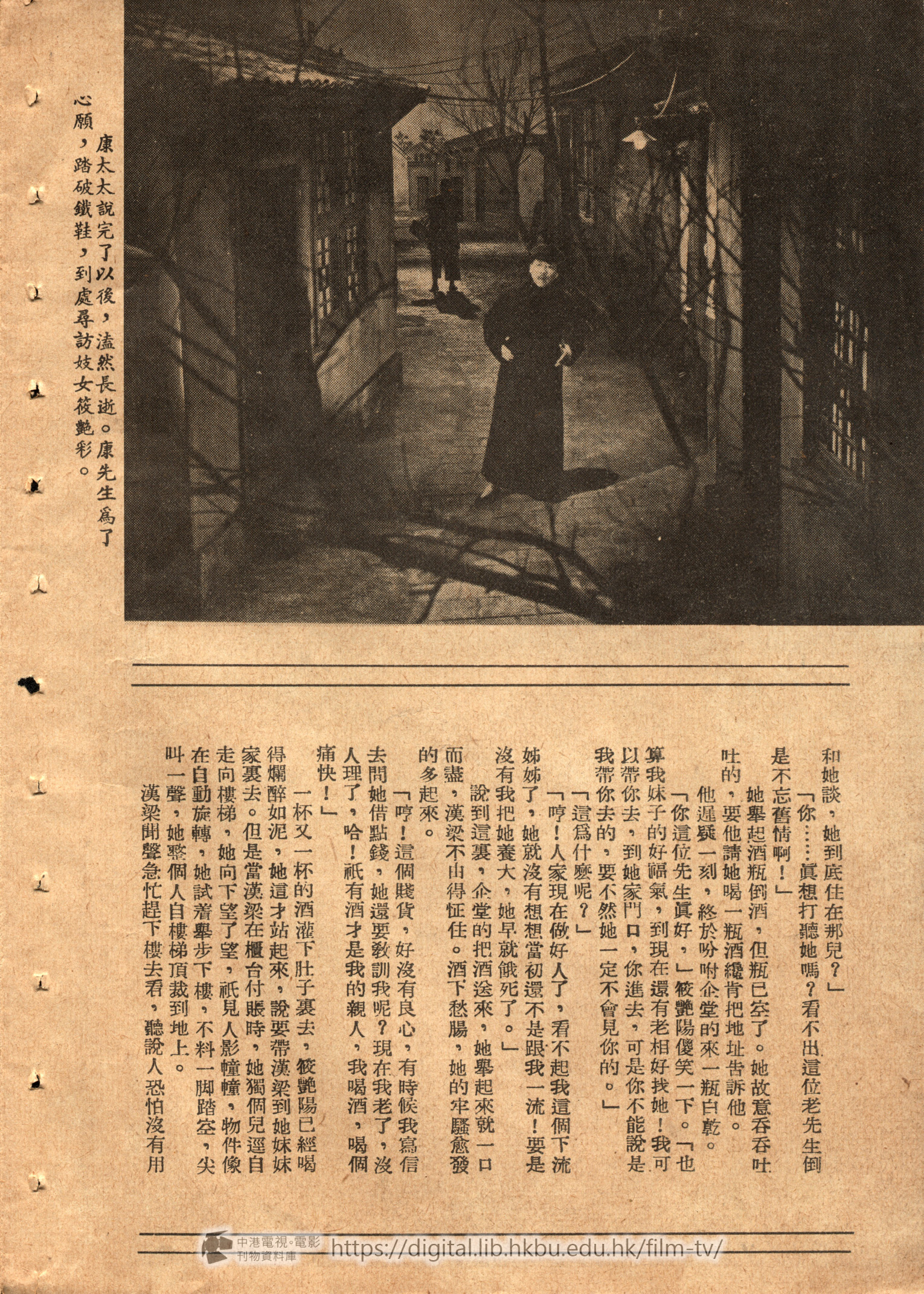

康太太死了,活着的漢梁爲了找尋筱家姊妹的消息,天天躑躅街頭,甚至對來往的各人也頻加注意,希望獲得一點線索。

有時他走累了,妻子的聲音就會在他耳邊響起來。

「我們的女兒可能已經做了妓女了,漢梁!你一定要把她找囘來!」

這樣就會使他覺得心焦煩燥,竟至有一天走路不留神,幾乎給一輛洋車撞倒。

那車夫悻悻而駡,後面來了個調解的警察,原來就是當年的老王!

談話之中,漢梁却從老王口裏,知道筱艶陽常在杏花邨酒店裏喝酒,他大喜過望,急急辭了老王說是要去找她,倒弄得老王莫明其妙!

杏花邨酒店的樓上,漢梁找到那個年老色衰憔悴得可隣的筱艶陽;她獨坐一隅,頻頻舉杯狂飮。

「你是筱艶陽小姐嗎?」他走過去,低聲的說。

「你……你是誰呀?」筱艶陽醉眼朦朧的,身體有點兒幌盪。

「我從前就知道你的,請問你妹妹筱艶彩現在住在那裏?」他在她身旁坐了下來。

「哦,原來你是她的老相好!她……早就不做了。」

「我有正經事跟她談,請你把她的地址吿訴我吧!」

「客人找她談正經事?哈……哈哈……」她放聲狂笑起來,「你要想她嫁給你?可惜太晚了,人家早就改邪歸正,是規矩人啦,她不會見你的。」

「不!不!」他急忙否認,「我有很重要的事和她談,她到底住在那兒?」

「你……眞想打聽她嗎?看不出這位老先生倒是不忘舊情啊!」

她舉起酒瓶倒酒,但瓶已空了。她故意吞吞吐吐的,要他請她喝一瓶酒纔肯把地址吿訴他。

他遲疑一刻,終於吩咐企堂的來一瓶白乾。

「你這位先生眞好,」筱艶陽傻笑一下。「也算我妹子的好幅氣,到現在還有老相好找她!我可以帶你去,到她家門口,你進去,可是你不能說是我帶你去的,要不然她一定不會見你的。」

「這爲什麼呢?」

「哼!人家現在做好人了,看不起我這個下流姊姊了,她就沒有想想當初還不是跟我一流!要是沒有我把她養大,她早就餓死了。」

說到這裏,企堂的把酒送來,她舉起來就一口而盡,漢梁不由得怔住。酒下愁腸,她的牢騷愈發的多起來。

「哼!這個賤貨,好沒有良心,有時候我寫信去問她借點錢,她還要敎訓我呢?現在我老了,沒人理了,哈!祇有酒才是我的親人,我喝酒,喝個痛快!」

一杯又一杯的酒灌下肚子裏去,筱艶陽已經喝得爛醉如泥,她這才站起來,說要帶漢梁到她妹妹家裏去。但是當漢梁在櫃台付賬時,她獨個兒逕自走向樓梯,她向下望了望,祇見人影幢幢,物件像在自動旋轉,她試着舉步下樓,不料一脚踏空,尖叫一聲,她整個人自樓梯頂裁到地上。

漢梁聞聲急忙趕下樓去看,聽說人恐怕沒有用了,他心裏頓時凍結了!

好容易獲得一點線索,頓然出了意外。他熱望成空,頹喪地緩步離店,但走不數步,感覺有一件東西擋住他的路,他俯首看時,那原來是筱艶陽遺下的一隻皮包。

皮包內除了一基手絹,口紅,粉盒和信封等之外,空無一文。他檢起了這些東西放囘皮包去,却發現有一個信封上面,寫着筱艶彩的地址。

於是他興奮的寫下地址把皮包交給店主,出門疾行,向信封上所寫的地址走去。

走了不知多少路,漢梁感到越走越疲乏了,他喘着氣拼命前行,內心的興奮支持他,等找到信封上的地址時,他才舉手敲了一下門,可是已經支持不了,昏了過去。

很久,很久,他慢慢甦醒過來,睜開眼睛,他發覺自己睡在一張整潔的床上,一個女孩子正拿着一本書,坐在床前守候着他。

他的目光還是有點模糊的。待他完全淸醒過來之後,他忽然驚奇地注視着這個女孩子,他想支起身子來仔細看看她。

「老先生!」她輕輕按住他說,「不要起來,再休息一會吧?」

「你是誰?」他有點愕然。

「我是住在這兒的。」

「這是什麼地方?」

「是我的家。老先生你在我們家門口昏倒了,我們扶你進來的!」

這一提,漢梁倒記起來了。他不禁凝視着這女孩子的臉,看見臉上的顆黑痣,他就恍然大悟,一時興奮過度,呼吸急速起來。

「老先生!你是不是又不舒服了?」她很關心的問。

「沒有!沒有」漢梁連連地說。

「媽媽!」她轉身向門外叫喊着,「老先生醒了!」

門外應聲進來了一個衣着樸素的女人,雖然歲月欺人,漢梁還是認得出來,她的確就是當年的筱艶彩。

「老先生!您醒過來了!」她走近床前,殷勤致意。

「你……你是筱艶彩?」漢梁衝口而出。

「你怎麽認識我的?」筱艶彩的神態十分驚異。

「你不認識我,我可認識你!」

「老先生!你躺下來休息吧,不要多說話!」她略帶慌張的去按住漢梁,然後轉臉向那少女說,「小平,你快到外面去買點麵囘來,煑給老先生吃吧!」顯然她是不願意小平知道她的往事。

小平答應着。漢梁在一旁看見筱艶彩對待小平異常慈愛,一種親切的母女之情,洋溢瞼上,不覺中心感動。

小平出去了,他故意對筱艶彩說:

「筱小姐,你這位女兒很活潑,很可愛!」

「她就是我的命根子,我祇有這麼一個孩子!」筱艷彩彷彿帶點驕傲的說。

「你祇有這麽一個?」

「是的!」

漢梁不說話了,他默默的看着她。

「老先生,你貴姓?」還是筱艶彩開口說。

「我叫康漢梁!」

「你怎麽會認識我的?」她一面坐了下來。

「我知道你很久了!」

她仔細端詳着他,但無法從記憶中找出來他是什麼人。

「你怎麽會昏倒在我家長口的?」她又說了。

「因爲,因爲我跑得太累了。」

漢梁跟着躊躇一下,他想吿訴她此來的目的,但正在此時,小平買麵囘來了。

筱艷彩出去吩咐小平怎麽煑麵,囘轉來她欣慰而快樂的對漢梁說:

「老先生!我辛苦了十七年,把她扶養長大,明年她就要高中舉業了,畢業以後,我還要她進大學!」

「很好!」漢梁不自覺地點點頭說。

這樣,漢梁心內就非常矛盾,他覺得以筱艷彩愛小平之深,實在使他難以啓齒說明來意。他祇好說:「筱小姐,我看你們母女倆的感情很好?」

「老先生!你旣然認識我,我也不瞞你了,從前我曾經做過很丟臉的事情,想必你也知道,自從我有了這個孩子之後,我就脫離了那種生活靠我的一雙手,做工來把她養大。

「你真偉大!」漢梁由衷的敬佩說。

「我爲了女兒,情願犧牲一切。」

「你這樣愛護的你女兒,那你女兒是不是也一樣的愛你呢?」

「老先生!我們母女兩個相依爲命,誰也不能離開誰的!」

「你們母女之間,」漢梁再進一步試探說,「要是萬一發生了以外的事情,逼不得已而分開了,那你怎麼辦呢?」

「那我祇有死!」筱艷彩堅决而肯定的說。

這使漢梁深受感動,他已決定了主意,不再向她說明來意。但剎那之間,他心裏又動搖起來,他依舊捨不得親生女兒落在別人手裏,儘管這個人對她多麽好。他在矛盾着。

他幾次欲言又止,使筱艶彩覺得他的行動太奇怪了,可又不便多問。

直等小平在厨房喊她進去煑麵,他暗自站在門外,窺看她們母女兩人,確是情深似海,還聽見小平說:「媽!你冷不冷?」

「不冷!孩子!」筱艶彩慈祥而親熱的囘答。

「媽!你今天太累了,等會兒早點睡吧,明天一早就要上工吶!」

「好孩子,媽不累,你明天早上到學校去,多穿一件毛衣,不要着了凉啊!」

「知道了!媽!」

漢梁感動的掉下淚來,他點點頭,下了决心,悄悄地轉身急步走出門去。

門外大雪紛飛,他慢慢踏著步向來路走去。他走近了長巷,走近自己家門,不由自己的舉頭望向陽台,陽台上是空空的。

他禁不住百感交集,望着陽台沉吟:

「蘭珍!我們的女兒並沒有做妓女,她生活得很好,你放心吧!」