南來雁

電影小說

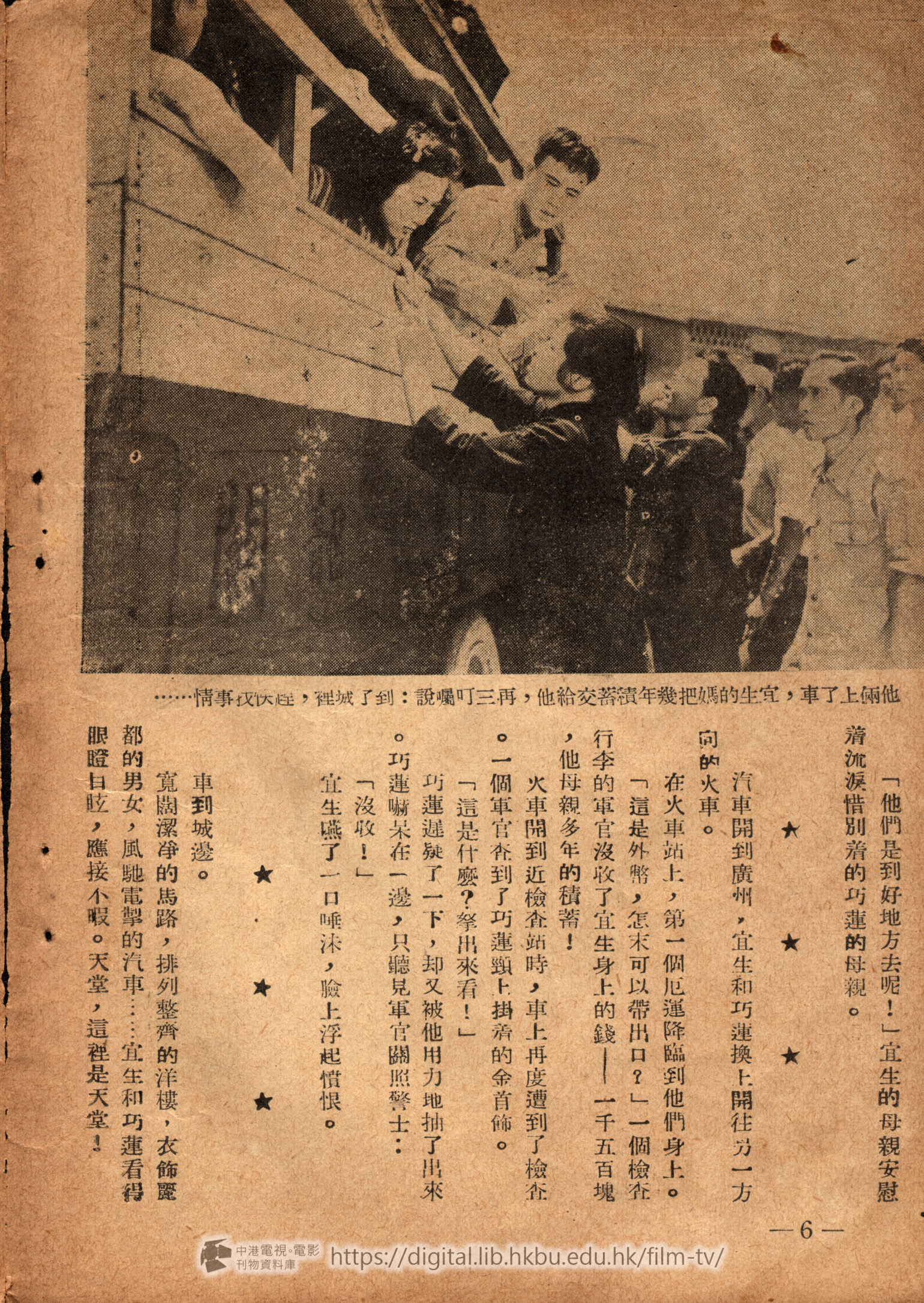

在華南某鄕鎭的長途汽車站上,一對靑年未婚夫妻,鄭宜生和王巧蓮,在他們的母親的殷殷囑咐下,搭車先去廣州,轉道向另一都市出發。

他們到某大都市去成家立業,抱看很大的期望,宜生的母親拏出她幾年的積蓄交給宜生,再三叮囑着:

「到了城裡,趕快找事情,找不到事做做小生意也好,這些錢拿去做資本。」

巧蓮有一個哥哥在城裡,雖然已經有好幾個月沒有家信,但在巧蓮和她母親的想像中,一定是發了財才忘了家鄕的。巧蓮拿下她母親給她的金飾,也就算是這兵荒馬亂的年頭辦下的一份嫁粧了。

這兩位老婆婆望着子女上了汽車,自己都留在鄕下。他們希望子女在城裡能有好的職業,能够安定地生活,能够愉快的結婚,能够……

汽車開了,載走了宜生和巧蓮。

「他們是到好地方去呢!」宜生的母親安慰着流淚惜別着的巧蓮的母親。

★ ★ ★

汽車開到廣州,宜生和巧蓮換上開往另一方向的火車。

在火車站上,第一個厄運降臨到他們身上。

「這是外幣,怎末可以帶出口?」一個檢査行李的軍官沒收了宜生身上的錢——一千五百塊,他母親多年的積蓄!

火車開到近檢査站畤,車上再度遭到了檢査。一個軍官査到了巧蓮頸上掛着的金首飾。

「這是什麽?拏出來看!」

巧蓮遲疑了一下,却又被他用力地抽了出來。巧蓮嚇呆在一邊,只聽見軍它關照警士:

「沒收!」

立生嚥了一口唾沐,瞼上浮起憤恨。

★ ★ ★

車到城邊。

寬闊潔淨的馬路,排列整齊的洋樓,衣飾麗都的男女,風馳電掣的汽車……宜生和巧蓮看得眼瞪目眩,應接不暇。天堂,這裡是天堂!

他們兩度被搜,現在只剩下巧蓮身上的一些零用錢了,巧蓮小心翼翼地把它交了給宜生,走出車站,按照带着的地址,先去找她的哥哥。

找到了這個地址上的馬路與門牌,但找不到她哥將所說的布廠。這地方是一家木行。

「這兒是不是有個維生織布廠?」宜生有禮貌地問商店的掌櫃。

掌櫃冷冷地笑了笑:

「布廠早就關掉了!」

「怎末會關的?」巧蓮焦急起來。

「生意不好就關啦!此地每天有人開店,也每天有人關店,生意不行,不關也得關。」掌櫃依然是一付冷面孔。

他們失望地出來」想找個地方歇歇脚。沿街走着,忽然街上一陣混亂,巧蓮手上的包裹擠掉在地上。幸虧給後面一個好心的人叫住。

這好心人竟是宜生同村的阿鳳,他鄕遇故知,在宜生和巧蓮眞是意外的高興。宜生指著巧蓮告訴她說:

「剛才找她的哥哥,沒找着。她哥哥就是王福全,你認得嗎?」

「福全?當然認識。」阿鳳想了一想,又望了望巧蓮,「福全的妹……你可就是巧蓮?」

「是的,我就是。」巧蓮急着便間,「你見過我哥哥嗎?」

「我剛從上海囘來的時候在路上見過,往後就沒看見了……」

阿鳳問他們住什麼地方,他們想要找個小旅舘,可是一聽房租得好幾塊錢一天,又嫌太貴。阿鳳久居此地,給他們出了個主意:

「我帶你們去找六姑吧。六姑是個城裡包租婆,她能替你們弄個床位。」

宜生想,這便叫做「路遇貴人」了,初到城裡就這末運氣好,轉灣抹角,于是他們跟了阿鳳,找到六姑的一座破樓裡。

★ ★ ★

正當宜生,巧蓮和阿鳳走進這間分租床位的舊樓時,他們看到了一幕奇怪的事。

流氓趙天,搶着奔上,拉住一個正在和另一個男人的女人,怒冲冲地打了一記耳光大駡道:

「賤骨頭,你又跑到這兒幹什麼?」

房東六姑趕出來,把這三個人趕了出去:

「要吵架到外邊去!」

這三個人走了,六姑才轉身來招呼阿鳳,阿鳳問起她這三個可是她的房客。

「我才不要這種房客!只有老羅是的。」

「那一個是老羅?」阿鳳又問。

「呆着一聲不響的那個男人。」六姑作事後的介紹。

「他幹什麼的?」阿鳳好奇地追問。

「據說是做經紀的,住在此地沒幾天,那個女的來找過他兩囘,也攪不清他們到底是什麼關係。」六姑一口氣說着,忽然注意到一起來的宜生和巧蓮:

「這兩位是誰?」

「這兩位是我們同鄕,無事不登三寳殿,他們初到此地想找個床位,不知道有空的沒有?」阿鳳說明了來意。

「鳳姑介紹的,沒有也得想辦法。要一個還是兩個?」

宜生感到一點羞澀,堅持着一定要兩個。爲了要兩個平排的下舖,六姑答應了他們,要那個叫老羅的讓到上舖去。上舖比下舖每月還便宜兩塊錢,她料到老羅不會不答應。

這時的老羅,跟了趙天到了趙天的寓所。那女的叫梅英,原是老羅的妻子,因爲老羅犯了案關進監獄,被趙天弄到了手,如今老羅出獄,這三個人的關係成了僵局。

「說吧,你們要怎末樣?」趙天一股屁坐下,一付流氓氣,望着沉默着曲老羅和梅英,「說呀,現在三個人都在這兒,要怎末樣,一說個清楚!」

「你要怎末樣呢?」梅英反問他。

「我要怎末樣?要不是你丈夫坐牢,你怎末弄到毫無辦法,來求我………」

「求你?」梅英顯然發怒了,「我求你再忙,沒想到你把我騙了,把我灌醉,把我身體…」她哭了起來。

「笑話,你是白陪我的,六個月來你吃誰的穿誰的?」

老羅在一邊,忍無可忍,情感有點激動,可是仍極力抑制着自己:

「趙天,我關在牢裡,沒辦法養老婆,你把她弄到了手,跟你做露水夫妻,可是你得待她好一點!」他突,然站起來,拉開梅英的衣袖,露出了她臂上的傷痕,「你瞧,就是養一條狗也不能這樣待她!」

趙天冷笑,蹺起了脚摇着。

老羅勉强抑制憤怒,對趙大說:

「我求求你,你現在不喜歡她,就求你把她放走吧!」

趙天計上心來,見老羅氣餒,又變得兇狠强硬了。他對老羅說:

「你聽着,我養了她六個月,吃的住的還有穿的,少算一點也花上了幾百塊錢;你要她囘去,行!拿五百

塊錢來,我立刻放她走!」

老羅一聽到錢,又有什麽辦法呢?默然低下了頭。

「沒錢就別嚕囌,滾出去,去!」趙天站起來趕老羅。

老羅無可奈何地走了出去,趙天立卽把門砰然關上。

老羅站在門外,聽到趙天毆打梅英的聲音和梅英的號哭,他悲憤交集,想囘進去,可是他又不敢,終于絕望地走開。

他囘到舊樓上,六姑拉着他商量要他把下舖讓出給宜生。宜生在一邊打着招呼:

「羅先生,太麻煩你了,我們實在不敢驚動……」

「那沒有什麽關係,」老羅心不在焉地說,「大家住在一塊兒,就是自己人,彼此方便算得什麼?」他一面說,一面從下舖取了個包裹連一張舊被搬到了上舖。

「實在不好意思,」巧蓮客氣地說。

老羅爬到上舖,躺下,剛才在趙天那裡那一件事印象未消,躺在床上,看看天花板一聲不饗。宜生抬頭望他,還以爲他爲了換床位的事生了氣,連忙殷勤地向他道歉。

「羅先生,我實在不想打攪你,假使你在上面睡不慣,還是讓我睡上面好了。」

「沒關係,上下一樣舒服。」

他們談得很投機,宜生便請老羅一起出去吃晚飯。

「我們人地生疏,正要請羅先生指敎,一面吃飯一面可以談談。走啊,反正飯總是要出去吃的。」

老羅便也不再推辭。

★ ★ ★

他們到了街邊的小食攤,三個人吃着做,談了許多話。

「你們初到此地,眞不曉得找事情多難!第一講關係,那怕你吃一個人飯做兩個人的事;沒有關係就躭不久。第二要乖乖的聽話,給你飯吃的人要你怎末樣就怎末樣,一搖頭你就完了……」老羅嘆了口氣,不勝感慨的樣子。

「那末,是不是有錢就有辦法?」宜生關切地追問。

「要看你有先少錢,大魚吃小魚,那些做生意的那一個不叫苦連天?」

宜生望了望巧蓮,開始對這個地方感到失望了,喃喃自語:

「我以爲在這兒做做小生意還可以混下去呢!」

「你想做生意嗎?」老羅很熱心的樣子,「你有多少本錢?」

「幾百塊錢。」宜生解開丁衣服上胸前的鈕扣,伸手掏出鈔票給老羅看,大有怕他不相信的樣子,老羅四面望望急忙阻止了他:

「別忙,在這些地方,錢財不要露眼!」

宜生又把衣鈕扣上。他吿訴了老羅,在路上被搜之後,他現在還剩了五百塊。

「五百塊,也不算少了,當然有辦法,譬如走走單帮……」

「什麼單帮?」巧蓮天真地問。

「買點洋貨到廣州去,一來一往,有好幾分利呢!」老羅解釋着。

「這倒不錯。」宜生心動了。

「是呀,少本錢,只好走走單帮。明天我帶你們出去看看市面,打聽行情……」

★ ★ ★

這天晚上,他們囘到舊樓。

舊樓裡的住客們都陸續囘來了。有的還沒有睡,有的正預備睡,有的已經睡了。

一個女敎員正在用一張小櫈子做桌子,改着一大叠課卷。

一個姓陳的工人模樣的人不愼從衣袋裡落出一張當票,又爲了窮發了幾句牢騷。

老羅爬上床舖,不小心碰了隔璧上舖的人脫下的一身西裝。這人姓林,是一家西藥店的職員。

「你這套衣服要不要一百塊?」老羅隨便問問。

「一百?這是三件頭,要一百三呢!」姓林的店員很珍惜他這身西裝。

「好名貴!」老羅不勝讚嘆。

「起碼貨,好東西我們怎末穿得起?就說這套起碼貨,也要了我一個多月的薪水。」

「不穿不行嗎?」

「老兄這是什麽地方呀!」姓林的大發牢騷,「沒有這光棍皮,找差事就休想成功!找到了差事,沒有這一付行頭,老闆也不答應呢!」

那個在改着課卷的女敎員也揷嘴了:

「就像我們做敎員的一樣,校長給你ー點點吃飯的錢,衣服倒要每天穿得像樣,旗袍,襪子,鞋子,都得裝備齊全……我說還是在工廠做工的好。」

在另一個床位上,擠著兩個女工,有一個忍不住也參加了談話:

「周姑娘,我們做工的每天拏一塊半錢,做一天算一天,你要不要做?」

「我做,我做,」這敎員半開玩笑,半是自嘲地說,「省得在學校裡一天到晚受罪,校長駡你學生也駡你……,只等時局太平,我馬上囘去。」

他們大家說清話,六姑來關燈了。大家入睡,只有這個女敎員工作沒有完,只好燃點起一支洋臘再繼續改她的課卷。

大家靜了下來。巧蓮與宜生說着他們僅存的一些錢,巧蓮再三關照宜生要當心,要攔的妥當。

夜深了那女敎員的洋臘也吹熄了,大家都睡着了,只有老羅,還想着他的梅英。剛才趙天對他說的話又在耳朵出現,「你要她囘去?行!拿五百塊錢來,我立刻放她走!」

老羅痛苦地想着,翻了一個身,徐徐向下面床位望了一下,望見宜生胸口衣袋的鈕扣開着,他知道,這裡面有錢,有五百塊錢。他幷不想偷錢,可是,他想救梅英,他需要五百塊錢。他內心交戰看・滿頭是汗。

又過了一些時候。他終于悄悄溜了下來,他看見宜生睡着的姿勢,更使他容易下手了,他驚惶了一下,鼓起勇氣,緊張地下手。

他伸手到宜生的衣袋裡面,掏出一個用舊手帕包着的東西,迅速打開,裡面是整整的五百元。

他又包好,塞在自己懷裡,躡手躡脚開門出去。

他走到趙天寓樓近處街上。

賣餛飩麵的担子敲子竹梆,賣唱的瞽姬連同拉胡琴的在街上走過,一面走一面唱出凄凉的西皮反線的調子,夜鶯站在街邊等侍着過路的嫖客。其中,一個叫肖紅的,在鴇母陪伴之下,也正站在路燈下面。

梅英手裡拏了隻空碗,從趙天寓樓門裡出來。老羅急急迎上。

「梅英,梅英!」

梅英轉播身來,老羅奔到她身邊;

「你半夜三更哪兒去?」

「還不是跟那该伙買點心吃。」梅英說「你呢?」

「我就要找你。」老羅伸手從衣袋裡掏出那個小包。手顫抖着,聲音也是顫抖的說:

「梅英,這裏是五百塊錢,我跟你去找趙天去。」

梅英大驚:

「你那裡來的錢?」

「你不要管!」老羅拉了她走,「找趙天去。」

梅英掙脫了他的手:

「不行!」她很嚴肅地說,「你吿訴我這是那裡來的?」

老羅低下頭,非常痛苦,可是還要隱瞞這五百塊錢的來歷。梅英望着他,知道了一大半:

「要是來路不明的,我不要!」

老羅幾乎要流下淚來:

「梅英,我……我是爲了你!」

「爲了我?那末吿訴我,深更半夜,你哪兒來的錢?」

老羅的頭更低垂下去。

「說呀,錢是怎末來的?」梅英拉住老羅的手,溫和而萬分誠懇地說,「來路不正當的錢反而害了我,也害了你自己。你坐了六個月的牢,好容易出來了,指望你有個出路,讓我們好好的再從長打算。要是……我可一輩子不够翻身了……你是明白我的……」她說着,嗚咽不能成聲。老羅手足無措起來:

「別哭哭啼啼,你沒有對我不起,是我對你不起,是我對你不起。」

「那末,」梅英採一下眼淚,「錢是什麽地方來的?趕快送囘去好」

梅英明白了這錢的來路,老羅無話可說。

「說不定人家少了五百塊錢就活不下去……」梅英這一句話給了老羅一個打擊。

他呆了半响,沮喪地向梅英背過身去,想了一想,突然急急地跑開。

梅英拿了碗走到餛飩麵担旁邊放下,她看見站在不遠處的肖紅,便走了過去。

肖紅看見剛才老羅來過,便問她:

「剛才老羅跟你說些什麽?」

「沒有什麽。」梅英不想直說。

「他生你的氣嗎?」

「爲什麼?」

「爲了你和趙天……」

「有什麽辦法,誰叫他少了幾百塊錢!」梅英嘆了一口氣,「趙天要敲我五百塊錢才讓我走。」

「你不會逃?」肖紅輕聲地問。

「逃到那兒去?就說你。」梅英指指肖紅的鴇母,「你能逃開她嗎?」

「我還差一百多塊後就能贖身了。」

肖紅連本帶利欠下的有八百多,做了一年多妓女,跟幾百個男人睡覺,賠了多少小心,偷偷積了一百多塊錢,此外,有另外一個生肺癆病的妓女彩雲臨死把自己積了一生的六百塊錢也送了給她。她還走一百多塊錢,凑滿了還清就可以自由了。她樂觀地等着。

梅英只有偷偷地羡慕而已。

★ ★ ★

老羅帶着慌張與慚愧,囘到舊樓中,黑暗中,他看見宜生和巧蓮都已經醒來,焦急地在尋找他遺失了的錢。

巧蓮低聲哭泣,宜生到處翻尋。

老羅强自鎮靜,但遏止不住內心的難過。他實在不忍看這一對男女失去了他們僅有的一筆財產。他躊躇了一下,心生一計:

「床底下有沒有?」地俯身向床下張望,我替你們找找看。」

他乘宜生和巧蓮不注意的時候,把懐裡的小包掏出來,放入床下,然後,又探手取出:

「是不是這個小包?」

「是,是!」宜生大喜,趕快接過來,打開,點着鈔票,一張不缺。

巧蓮也破涕爲笑了:

「羅先生,多虧了你!」

老羅很安慰地笑了笑,對他們說:

「不算什麼,趕快明天去辦點貨吧,錢擱着總不放心。」

辦點貨,是的。第二天,他帶了宜生到一家藥房去辦貨了。

在這家藥房裡,他叫遇到了同住的那個姓林的職員。

「這幾天維他靈補針最旺市。」姓林的看在同住的面上,殷勤地指點着:「帶了它走單幇的很多人聽說到了廣州有四五分利錢。」

「不知道價錢貴不貴?」宜生胆怯地問。

「二十五塊錢十針,你要買我可以替你打個八五折。」

宜生自己沒有主意,又問老羅,老羅說:

「林先生介紹大槪不會錯。」

「那倒不一定,」姓林的又作補充,「西葯反覆的很多。像肺針,賣過三十多塊一針,現在十針也不用三十塊錢。」

做生意總要担點風險,宜生也很明白。旣然現在補針好,他還是决定買這個。姓林的算好價錢,宜生决定買兩百支,是四百二十五塊。

買好藥囘來,鳳姐正來找巧蓮。

鳳姐帶來一個好消息,她做傭工的那家主人要一個替工:「我們那裡有個用人請假,我想巧蓮反正沒事閒着,也該讓她去見見世面。」

「那好極了,」宜生聽了很高興,「她做得來嗎?」

「怎未會做不來?反正是替工,主人也不大計較的。」

老羅也從旁說話

「這機會太好了。」

鳳姐見宜生答應,就要巧蓮立刻就去。巧蓮立刻打開行篋整理一點隨身衣物。鳳如給他介紹那家人家,她說:

「我們老爺一個月囘來不到兩囘,太太,該說是姨太太,就只懂得一天到晚打牌,打補針,打呵欠!」

★ ★ ★

這一家人家姓周,老爺叫周大維,可是經常不在家。

阿鳳把巧蓮帶進一個小花園,一隻名叫「多利」的狗首先跳了出來。

她們進了一幢小洋房,上樓,帶巧蓮先去見一見姨太太。

姨太太正躺在沙發上,看護顧小組給她打着針,姨太太望望巧蓮,問阿鳳:

「年紀輕輕的,她會做嗎?」

「她會的,太太。」

「叫什麼名字?」

「我叫巧蓮,」巧蓮走近一步,有禮貌地自我介紹。

見過了太太,阿鳳便敎她提水揩地板。

在客廳裡,巧蓮看到牆上掛著老爺的照片,她問阿鳳:

「這是老爺?」

「是的。」

「他兇不兇?」

「你不用怕,你在這兒替個十天八天的工,他不會看見的。」

一個不囘家的男主人,巧蓮的天眞的心上覺得奇怪有趣。她想不通這是怎末會事,一個男人同時有着這末多的太太,有着這末多的家,在她是新鮮的事呢!她望盾周大維的照片出神。

★ ★ ★

這周大維是「宏泰銀號」的主人。每天做着炒金投機。那個強佔了老羅的妻子的流氓趙天,也經常出入宏泰銀號。

這一天,趙天做的是多頭,但金價猛烈滑瀉,把押金蝕光。銀號的職員要他補交:

「你的一千五百塊錢差不多了。」

「那又怎末樣?我跟你們周先生的交情……」

「我們不敢做主,請你跟周先生目己說一聲。」他只好垂頭喪氣去找周大維說話了。

他走進經理室,周大維正爲了他的對頭失敗逃掉而高興着。可是,趙天打不起敷衍的勁兒,沮喪地說:

「我今天也全垮了。」

「這怎末會?」周大維冷冷地問。

「你能不能通融一下?」趙天央求。

「通融?」周大維笑了一笑,「你還要垮下去?趕快割掉算了。」

趙天心裡悶着,只好怪自己命運不濟,倒是周大維又給他開了財路:

「你要弄兩個小錢,還不如奉我介紹兩個姑娘吧!這兩天又有什麽新鮮可口的沒有?」

「小姑娘不容易找。」趙天沒精打釆。

「我倒不在乎兩個小錢。」

「好吧,我替你留心。」

趙天輸了錢,沮喪地囘到家裡,就拏梅英出氣,梅英問了一句・他就大聲怒叱,把梅英打了一巴掌:

「我輸錢要給你管?吿訴你的老羅,拿五百塊來,大爺等着用!我看見你就討厭,趕快給我滾!」

梅英哭着出來,但不知道該到哪裡去,坐在樓梯口哭看,肖紅走過,把她帶到肖紅家裡,安慰着她。

肖紅是一個下等妓院裡的妓女,可是重義氣有熱情。她打開皮箱,拏出一件短棉襖,剪開一角,取出裡面的一個小包,那是五百塊錢。

「這五百塊錢。你拏去還給趙天吧!」

「肖紅,」梅英不敢接,「你瘋了,別給我開玩笑,你這些錢是要還給你那個鴇母二嬸的,這是你自己的贖身錢,怎末能給我?」

「我跟你說的時候是那末想的,」肖紅非常誠懇地說,「想着我再積個一百多塊錢就可以把自己贖囘來,那時候我實在想得太好了。」

「怎末太好了?」

「今天早上我跟二嬸說起,她說我欠她連本帶利是八百三十塊是一個月以前的賬了,現在利上加利,是一千零五十子,你想她一加就是兩百多,我怎末能趕上還淸?做了妓女,只好一輩子做下去,怎末翻身呢?我現在明白了,我這些錢擱着反正沒有,留下來買棺材,也還嫌早,還是你先拏去吧!」

「我不能拿。」梅英感激得流下淚來。

「梅英,我們都是苦命,讓我這筆錢能超度你,總比我們一塊兒淹在苦海裡好些,反正我是沒有希望了。」肖紅把錢遞給梅英。

「我怎末可以拿?什麼時候才能還!」

「梅英,要講借債,我也不會跟你說這番話了。錢你拏去,將來有辦法還給我,沒有辦法也就算了。」

梅英接了錢,却又遲疑起來:

「我還了他錢又怎末様呢?離開了他總得先有個辦法。」

肖紅忽然想起了一個機會:

「梅英,你長得還不難看,也許還可以做女招待。我有個熟客這兩天要來,和錦香酒家一個管事的有點什麽親戚關係。……」

「我知道,」梅英搖搖頭,「要在裡面求差事,先得給那些管事的送一兩百塊錢,我哪兒來的錢?」

肖紅想了一下,送佛要送到西天,把她自己另外剩下的兩百塊一起拿了出來:

「要是有機會,都成全了你吧!」

梅英感激得說不出話來,抱着肖紅流淚。

她當即去找了老羅,一起到了趙天那裡,歹了錢,立了字據出來。

在街上,老羅遇到葯房的姓林的職員,談起上次宜生買的補計,幾天以來,價錢大跌,比當時買進時跌了三份之一。

這又給老羅一個打擊。梅英只有找肖紅進行做女招侍的事,老羅急急囘去向宜生報吿這個壞消息去了。

★ ★ ★

錦香酒家中,梅英果然找到了女招待的位置,上班了,她看到酒家的客人們,有的是錢,吃喝嫖賭,正和酒家以外多多少少沒有事做的人的困苦生活成了强烈的對照。

凑巧周大維家裡來叫點心,由酒家的小夥計阿昌送去,阿昌和在周家做傭工的阿鳳有點認識,談起酒家工作忙祿,可能厨子要用一個帮手,阿鳳便趁機會推荐宜生。

同時,周家姨太太和幾個朋友在打牌。她們說着的不外是怎樣籠絡男人。巧蓮送茶和點心過來,有一個女客就關心到。用了這樣的女用人會不會引起丈夫的染指。另一個女客却主張對付丈夫也要用「美人計」,她認爲要使男人不再在外邊胡搞,可以在家裡給他娶一個小,這樣,你可以籠絡住男人。周大維的姨太太不免心動,開始想利用巧蓮了。

一面宜生的事經過一番介紹進行,有了眉目。可是,錦香酒家的管事的照例要收「運動費」起碼一百五十塊,宜生只有把西藥賣出。

老羅陪了宜生又到藥房去找姓林的職員。這天的價錢又跌了,當初宜生化了四百二十五塊錢買進的這兩百支補針,賣囘給藥房,照時價批發行情六折,只剩了一百五十塊二毫。

宜生考慮了很久,想再請姓林的和藥房經理商量一下,可是這是物價的事,誰也沒有辦法,那姓林的說:

「這傢伙肯加你一個子兒,鐵樹也會開花了!」

沒有辦法,拿囘一點比完全虧光的好,宜生忍痛下了决心,賣了得囘一百五十塊。

這一百五十塊錢用作「運動費」,他謀到了錦香酒家一個小伙計的職業。阿鳳代他謝了大師父,再三叮囑着:

「好好跟大師父學學,不懂的問問人家,有大師父照顧你,比到廣州跑單帮好呢!」

★ ★ ★

巧蓮在周家工作得很好,有一天,她正在揩抹桌椅,姨太太來知她攀談了。

「家裡就是個母親,那末爸爸呢?」

「爸爸死了快一年了。」巧蓮和順地囘答。

「沒有兄弟?」

「有一個哥哥。本來在此地,可是還沒有找着。」

「你沒嫁人嗎?」

「沒有。」巧蓮害羞地低下頭。

「想不想嫁人?」

「不知道。」

「不要學阿鳳她們那樣老不肯嫁人,」姨太太顯得特別和氣,「不過嫁人也得有個分寸,年靑小夥子多半靠不住,要嫁就嫁個有點錢的,那怕年紀稍爲大一點,只要往後吃的穿的不愁,什麽都不成問題。阿蓮你說我講的對不對?」

「對,」巧蓮不好反對,唯唯敷衍,「對的。」

姨太太說了這一套話,忙著化好裝出去了。關照着這天不囘來吃午飯。

阿鳳乘這天空閑,帶巧蓮去錦香酒家看宜生去。

巧蓮已經好幾天沒見宜生,見面談了許多,談到梅英,他們曾見過一面,巧蓮很羡慕能在酒家做女招待,待遇好,又能和宜生在一起。還是阿鳳催了她,她才想到時候已經不早,和阿鳳一起出來。

在酒家門口,遇到周大維帶了趙天給他介紹的兩個女人進來進餐。巧蓮還沒有見過她的男主人,阿鳳吿訴了他,他對巧蓮注意了半天。

在酒家樓上,周大維帶了這兩個女人和一羣客人一起進餐。梅英招待着他們,酒酣耳熱,周大維恣意調笑,去吻梅英的瞼,梅英羞憤,一掌推開,把周大維栽了一交。

周大維不禁大怒,把經理管事的全叫來斥責。管事的逼请梅英道歉,梅英眼看着這個飯碗不小心就會打破,得來不易,在生活的威脅之下,無可奈何,含淚向周大維道歉。

「周先生……請……請你饒恕我……」

「周先生,請你海量包涵。」經理也從旁道歉。這事情才算平息下去。

宜生眼見着梅英的遭遇,可是他又有什麼力量可以仗義而起呢?在他天眞的眼中,他認得了這個社會,他憤憤地自語:

「這是什麼世界!」

★ ★ ★

周大維囘來,那姨太太存了心要把巧蓮作爲攏絡大維的犧牲品,當周大維問起巧蓮的時候,姨太太有意地試探。

「這是新來的用人?」大維問。

「她是來做替工的。」姨太太答。

「她叫什麼?」

「阿蓮。」

「人怎末樣?」

「剛從鄕下來,倒是很聰明的,就是年紀太輕。」

「年紀輕的做事能幹。」

「要是你喜歡她,明兒我把阿金囘掉好了。」

「好。」

姨太太第一步計劃順利完成。半夜裡,大維吃過炖雞宵夜,巧蓮進房間來收拾杯盤,姨太太把大維和巧蓮兩個留在房裡,自己走了出去,故意「迴避」,給他一個機會。

大維果然乘這個機會和巧蓮搭訕起來:

「到此地多久了?」

「囘老爺,沒有多久。」巧蓮有禮貌地應對。

「往得慣嗎?」

「很慣,老爺。」

「辛苦嗎?」

「不辛苦,老爺。」

「太太對你好嗎?」

「很好,老爺。」

「有什麽不適意的地方嗎?」

「沒有,謝謝老爺。」

「我是個很痛快的人,你爲了生活,出來做工,我覺得是很可憐的,你好好的侍候我,我一定不會侍虧你,你懂我的意思嗎?」

「謝謝,老爺,我憧。」

于是周大維開始進襲,想伸手去摸巧蓮的手臂,恰巧阿鳳却在這時候闖了進來送熱水。巧蓮收拾好東西出去,大維大失所望。

★ ★ ★

這天深夜,全屋子的人都已經睡熟,巧蓮還沒睡着,獨自起床關窗,昏暗中忽然看到一個人影閃過。

她大驚,正要喊叫,却給那個人一手掩住她的嘴。同時,露出一把利刃來威脅她。

她定睁一看,不速之客不是別人,竟是她尋訪不遇的哥哥福全。

「哥哥!」巧蓮又驚又喜。

「妹妹!」福全也沒有料到竟在這裡遇到巧蓮。

「你怎末會……」巧蓮急得要哭,自已的哥哥竟幹起竊盜的行徑來了。

「實在沒有辦法,我巳經失業了幾個月了」

巧蓮從內衣裡掏出鈔票,給了一點錢給福全!對他說:

「趕快走!明天到錦香酒家找宜生去,有話那時再說。」

福全拏了錢,越出意窻子,不提防碰了窻邊一隻洋鐵盆子,墮地,發出巨響,把內室睡夢中的阿鳳驚醒了。

「有賊,有賊!」她大叫起來。

巧蓮急急隱伏在一邊,周大維和姨太太聞聲而出,姨太太大吹警笛。

小花園裡,福全正要躍出短牆,給周家的狗咬了一口,從牆頭上倒栽下來,和狗爭持,外面警察奔來,把福全捉住,這時候,福全已經受了重傷。

大家都來了。阿鳳一見福全,大吃一驚。她輕聲問巧蓮:

「怎末會是福全?」

巧蓮不說什麼,伏在阿鳳懷中哭了起來。

第二天,巧蓮急急找宜生,把這件事吿訴了他。叫宜生設法去警察署探訪。

她囘來正遇着請假囘鄕的阿金出去,姨太太已經把她辭退,决定長期僱用巧蓮了。

周大維時時刻刻關心着巧蓮。姨太太一有機會便向巧蓮「游說」拉攏,趁大家不在的時候又對她說:

「因爲老爺挺喜歡你。我把阿金囘了,以後你得好好的安心做下去。老爺又吩咐每個月給你八十塊錢不過你別跟阿鳳說,她才拿五十呢。」

「是,太太。」巧蓮天眞的興奮起來。

「阿蓮,」姨太太進一步地試探,「你就打算一輩子做工嗎?」

「太太,我不曉得。」

「你長了這一付相貌,要是給有錢的先生看上了,你一輩子也不必愁了………」姨太太微笑着望着巧蓮,「你要不要我替你做媒?」

「太太,我……」巧蓮有點窘了「我不要!」

「爲什麼不要?」

「他們今天愛上你,明天又愛上別人。」

「管他,有錢就行了!」

「我不要!」巧蓮急急逃了出去。「太太,沒有什麽?我走了。」

巧蓮又去找宜生,想問福全的下落,可是,毫無消息。

「人給警察捉去了,怎末打聽呢?」宜生說,「他是偷東西的,又不好到處去問人。」

巧蓮悶悶不樂,愁眉不展,倒在酒家裡的厨子看着不忍,勸宜生陪她出去散散心,給宜生幾小時的假。

宜生和巧連到郊外去玩,遇到周大維和趙天帶了女人也在。周大維見到巧蓮和宜生親暱的樣子,很不高興,暗囑趙天去打聽宜生的來路。

周大維囘到小公舘裡,來了一個找巧蓮的人,他說:

「我是她哥哥的朋友,她哥哥給捉進牢裡,給狗咬傷,傷口中毒,病得要死,要看看巧蓮,要我來叫她馬上去。」

周大維這一下才知道那個竊賊原來就是巧蓮的哥哥:

「她哥哥是不是叫王福全?」

「是呀。」

他一面叫這個人等巧蓮,一面和趙天商量,派趙天去弄走宜生。同時,他親自給錦香洒家的經理打電話。

巧蓮囘來,就跟了福全的朋友到牢獄醫院去看福全。福全傷勢很重,掙扎着對巧蓮說:

「你們以爲我在這兒發了財?布厰關了門,失業到現在,六個多月了,找不着事……你們到這兒做什麼?囘去,快囘去!吿訴媽,我沒有希望再看見她了!」

這是福全最後一句話。他說完掙扎了一會呼吸便停了。

巧蓮哭了一塲囘來,被姨太太叫住。

「老爺有事跟你說,要你到房間去。」

她進了周大維的臥室。

「你過來,」大維陰森地說,「老老實實吿訴我,那天晚上來偷東西的,是你的哥哥是不是?」

「老爺!」巧蓮驚慌起來。

「說呀,是不是?」大維逼她承認。

「可是,他死了!」巧蓮流下淚來。

「死了?」大維微感驚訝,但立卽鎭靜下來,「這我不管,你在這裡做工,你哥哥半夜來偷東西,有人說你們是串通了的。」

巧蓮急了,竟跪了下來:

「實在不曉得他要來偷東西,我一年多沒看見他了。老爺,你不會寃枉我的……」

大維把她扶起,對她狡獪地笑着。

他又乘這機會侮辱巧蓮,阿鳳在門外聽到巧蓮的聲音,「老爺,你放了我吧!」她開門進去,大維大怒,當塲把她開革。

同時,錦香酒家的經理,受了周大維的關照,給了宜生一個月工錢,以「來歷不明」爲藉口把他辭退了。

宜生呆呆地把錢收起,望望那些圍着他,用同情的眼光望着他的夥伴們,提了自己的箱子,惘惘然走出錦香洒家的厨房。

門口,趙天不懐好意地來找他,梅英在一邊看見,替宜生躭心起來。

宜生囘到六姑的舊樓,才知道巧蓮的母親從鄕下趕來,來接他們囘去。阿鳳又陪着她在談話,她高高興興談落家鄕的事,趙天跟了來,惡狠狠地找宜生:

「我姓趙的有事找你說……你認得那天到周公舘偷東西的王福全是不是?」

這話被巧蓮母親聽到,大驚而問:

「偷東西的王福全?」

阿鳳來不及把她拉開,宜生不提防地說:

「人都死了,你還說什麼?」

「死了?」巧蓮的母親慘叫一聲,「怎末死的?你說!」

趙天仍不放鬆宜生:

「有人說你和他是串通的!」

趙天用種種恐嚇的話來逼宜生離境,宜生正和他周旋着,梅英和老羅突然趕到,揭穿趙天的惡毒行徑,宜生急要去找巧蓮,趙天騙他說巧蓮跟了別人走了,宜生大憤,疾奔而去。

在同樓住客的義憤之下,帮着梅英和老羅趕跑了趙天。一陣紛亂過去,巧蓮的母親哭得死去活來,只有阿鳳在靜靜地勸慰。

周大維的獸慾終於滿足了。

巧蓮伏在床沿痛哭,大維涎着臉撫慰着:

「還哭什麼?我不會待虧你的,你管住什麼地方都可以。你也做太太,不讓你受委屈。」

那姨太太滿以爲用巧蓮可以縛住周大維,結果,這陰謀落了空。

宜生正在這時趕到,這姨太太正是妒火中燒・立刻開門,把他放了進來。

宜生像風暴一樣衝進大維的臥室,一巴掌打在巧蓮臉上,大聲斥駡:

「賤種!」

接着,他又一拳把周大維擊倒。巧蓮羞憤交加,疾奔而去,宜生轉身去追。

巧蓮奔到海邊,宜生追上巧蓮再三爲自己辯白,跪在地上哀求:

「我對不起你,你駡我好了,打我好了!」可是宜生不能瞭解她,她把心一橫,含寃投海。宜生突然清醒過來,發瘋似地大呼巧蓮,縱身跳下,把她救上岸來。

宜生帶了巧蓮囘到舊住所,母女相見,抱頭痛哭起來。千言萬語,說不盡這一塲惡夢似的血淚交迸的慘痛遭遇。他們决定離開這裡,重囘家園。

趙天囘家,老羞成怒,預備帶了刀去謀害宜生,老羅心知不妙,趕來攔阻,兩個人衝突起來,打成一團。

屋裡充滿了悲憤與憂鬱的情緖,在這光怪陸離的所謂天堂裡面,他們嘗盡了各有不同的痛苦。巧蓮媽媽告訴他們家鄉太平了以後的好消息,使他們亦覺悟到這痛苦的根源。

★ ★ ★

宜生,巧蓮,巧蓮的母親,阿鳳,梅英,都上了火車,肖紅也跟着梅英一起走了。

車開了,不見老羅。

他門上了車,在車廂裡却發現老羅,他擊敗了趙天,及時趕到。在他臉上,閃著勝利的微笑。

這一羣受够了損害和侮辱的男女,囘鄕去了。列車徐徐開出車站,火車頭冒着烟,在黎明的曙光中疾馳而去。

(完)