狗兇手

—電影小說—

無月夜,風靜靜地,街道上行人絕跡。

遠遠地聽見巨鐘打十二下的聲音,黯淡的路燈,照着馬路中點點血跡,是犬爪血跡,留神聽去,還可以聽到狗的喘息聲,與輕微的脚步聲。

這是一條沿火車路邊的小鎭街道,因爲有礦在開發,頗有欣欣向榮的形勢,住宅區里也有精緻的房屋,如獸醫安仁良家。

雖然已是午夜,安醫生的住宅內還沒有全部熄燈,樓下的燈是黑了,安醫生的臥室內還亮着,安太太睡熟了,安仁良正想睡,忽然後園的犬齊聲吠起來。

他們的愛犬拉利,與一羣同樣關在鐵籠里的犬,似有所見地狂吠,聲音是那樣凄厲,把安家的人差不多全吵醒了。

安太太從甜夢中驚醒,本能地摸床頭開關,被安醫生按住。

「別開燈!」

「你聽!」

「我知道。」

安太太神情緊張,迫着安醫生去探個究竟,安醫生無可奈何地下床,開開房門。

一條電光從走廊里射進來。

「誰?」

安醫生大喝一聲。

「是我。」

原來是助手周阿根。

他們二人壯了膽,一同跑到後圜去,祗見一羣犬在鐵絲網里掙扎,同時吠聲更慘。

「拉利!」

安醫生叫着他的愛犬,拉利沒理他,發狂地叫。

樓上樓下都醒了,工人張媽,助醫劉發和安太太,安醫生,周阿根等,集中了到後園,喝住了拉利,拉利作態要出籠,安醫生正在安撫牠,張媽嚇得很地說:

「太太,太太,我聽到大門在咿唔哪唔地叫。」

「眞的?」

「我聽得清淸楚楚,好像有人在撬門。」

「喔!」

衆人不敢怠慢,阿根拿了一根鐵棍,跟着安醫生往廳里去。

廳里的燈由劉發開亮,大門仍發出陣陣響聲,安醫生鎭靜了一下,周阿根更在門縫中窺探。

「怎麽?」

安醫生看到阿根的怪様。

「沒有呀!」

安醫生便把門一開。

「啊!」

一隻血淋淋的狗,直竄進來伏在地下。

「阿羅!」

大家都認識牠,拉利的好朋友,安太太仔細一看,不覺叫道:

「咦,全是血!」

「受傷了?」

安醫生馬上蹲下去檢査,阿根已檢査過門外,沒有發現絲毫跡象,安醫生命令把阿羅抬進診室。

「奇怪,這狗不是失踪好久了?」

「是呀!聽靜嫻說,在沈希久失踪第二天,牠就不見了。」

「那麽牠今天怎會跑來呢?我看你還是打個電話到范家問問。」

他讓太太打電話,自己去看阿羅,阿羅的傷處不少,可是身上的血跡大半不是牠本身的。

安醫生正在疑惑,加上安太太打不通電話,他不禁說:

「電話打不通,會出了什麼事?」

「這很難說,你想白維雄這個人多壞?」

提起白維雄,安醫生便决定去探個淸楚,拾起地下的手電筒,不管安太太阻攔,逕自出門。

門外有血跡斑斑,他隨着血跡走去,走到三叉路口,他發現血跡並不是往范家的,略一攷慮,他决定隨血跡前去。

在一個廢倉內,從邊門進去,積着厚厚的灰塵,掛滿蜘蛛網,垃圾,鐵片,造成一股說不出的氣息,安醫生仗着手里一枝電筒光壯膽,用盡目力看去。

「呀!」

一具屍首,又是一具,又是一具,三具屍首中有一具他是認識的。

那是白維雄,范靜嫻的誼兄。安醫生不能再使自己鎭靜了,轉身就走。

一走出門,迎面來二個人,靠着路燈黯淡,他躱在石柱背後。

這是二個窮人,以廢倉落家,他們一進入倉,安醫生便脫身歸家。

「咦,今天倉內不同。」

「我們的東西不見了」

二人直覺地發生懷疑,藉着路燈看,使二人拔足狂奔,高叫救命,驚動巡警,把二人拘入警察局。

安醫生匆匆囘家,一見安太太就說:

「可不得了啦,出了人命案啦!」

「怎麽啦?」

安醫生將經過情形說了一遍。

「這三個屍首,都是給狗咬死的。」

「難道是阿羅幹的?」

「不是阿羅還是誰?」

「這就奇怪了,阿羅失踪那麽久,怎麼會突然幹出這樣的事來?」

「我看里面必有緣故。」

「什麽緣故?」

阿羅的主人是沈希久,是范靜嫻的丈夫,與安醫生夫婦是好朋友,所以安醫生說:

「阿羅雖然聰明,可是到底是隻狗啊!沒有人指使牠會做嗎?」

「你懷疑沈希久?」

「現在不必談,你趕緊打電話去范家。」

可是電話仍打不通,范家陷入一團亂糟中。

范靜嫻的愛子失踪,僕人們四出找尋,服侍小孩的王媽伏桌啜泣,范靜嫻去報了警察局囘來。

「你們不要吵了,事前我再三關照你們小心,小心,現在我報了警察局。白少爺囘來嗎?」

「沒有。」

靜嫻臉色蒼白地對窗外凝視,自從沈希久失踪後,接着是阿羅,又接着是纔出世的孩子,這些人都是不可能離她而去的,如今都去了,她還有什麼話可說,滿腔悲傷,欲哭無淚。

她沉靜,僕人都感到一陣不正常的緊張,不敢說一句話,廳里寂靜,外面傳來的嬰孩哭聲,淸晰地聽到,大家一哄往後去,范靜嫻領頭先走。

開了後門,靜嫻就看見愛子睡在石階上,驚喜交集地抱了起來。

「乖乖,別哭,別哭。」

大家亂糟糟又喜又疑,外面有人按門鈴,來了二個警察,要見范靜嫻。

「謝謝你們,孩子已經找到了。」

「現在不是爲了孩子,請問你這兒有個白維雄沒有?」

「他已經出去了。」

「你跟他什麽關係?」

「兄妹。」

「他給人謀害了。」

「他……他……」

靜婦一句話也說不出,眞是一波未平,一波又起,一時手足無措,將孩子交給王媽,她跟了警察就走,到那廢倉去。

果然看到了白維雄,與二個不相識的死人。

第二天,報上把這件新聞公佈出來,安太太因爲見報上說得淸楚,死因是受狗咬的,心中非常着急,安醫生因爲阿羅傷還未好,不想把牠報警。

「不過在這期間,萬一有人來査問,你們就照實說好了。」

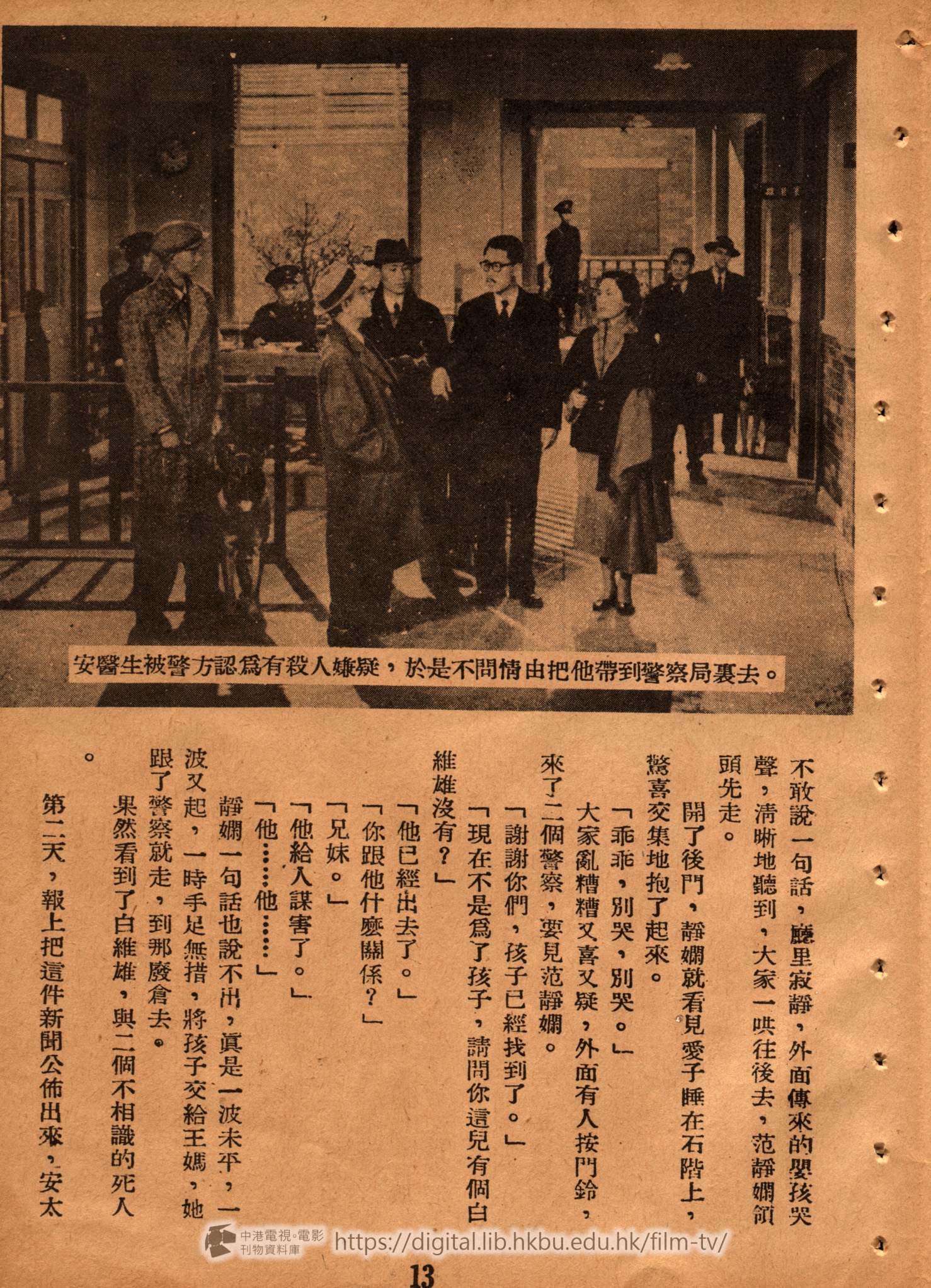

果然,警察當局藉了警犬的幫助,找到安醫生家中,探目們盤問再三,安醫生說狗是昨晚自己來的,不能獲得信任,就將安仁良帶往警察局。

阿羅也被帶往,探長很客氣地請安醫生坐下,仔細地問話,安醫生謹愼地囘答,安太太則不耐煩再瞞,供出阿羅的主人,恰巧范靜嫻來了。

「安醫生,安太太你們也在。」

「還不是爲了你那隻狗。」

「阿羅嗎?」

「是呀,牠昨天半夜里帶了傷跑來我們家。」

「那你們看到希久嗎?」

「沒有。」

「喔!」

靜嫻失望。可是探長却因此要扣押安醫生

當天晚上,探長召集部下,放出阿羅,藉阿羅的行踪,要捕捉沈希久,誰知阿羅乖巧異常,放牠也不走,打他也不走,大家用計,埋伏四邊,縱牠逃出,阿羅還是不走,一天,兩天,大家失望了,第三天晚上,大家鬆懈的當口,阿羅竄出籠子走了。

警探們一發覺,打警號召集,探射燈警車等等緊隨阿羅不捨,翻山越嶺,木屋,山谷,到處搜遍,最後到了一個山洞。

沈希久在山洞中。

一枝蠟燭伴着他,阿羅躍進,希久伸手去抱,阿羅咬住他的袖口向外拖。

許多電筒光集中,希久趕緊隨阿羅出洞,一追一逃,警察朝天放槍,沈希久舉手受捕。

沈希久被捕,安仁良出獄,安醫生在審訊室外小窗口,看見沈希久垂頭喪氣坐在椅子上

接着馬主任也來了,范靜嫻亦到,看見沈希久憔悴無人形,不禁痛哭失聲。

審訊室中,探長問着話:

「你叫什麼名字?」

「沈希久。」

「幾歲?」

「三十一。」

「什麽地方人?幹什麼的?」

「杭州人,是礦工程師。」

「爲什麼指使你的狗,咬死白維雄與另外二個人?」

「我沒有指使狗咬死人,祗是爲了救一個小孩子,這個小孩子是我的孩子。」

「因爲救孩子才殺人?」

「不,我要緊救孩子,來不及阻止狗。」

「他們爲什麼要殺你的孩子?」

「這話說來很長,探長你能容許我說嗎?」

探長點點頭,他對這案情發生了興趣,需要知道得詳細些。

兩年以前,沈希久畢了業,因爲成績優良,校長另眼相待,特地親筆寫信,介紹他到礦塲工作。

他帶了阿羅,坐了二天的火車,到達目的地,阿羅關了二天,非常煩悶,沈希久於是也不急急去上工,先帶了牠去遊覽風景。

他們正在廣野上遠眺,忽然聽到一個女子的聲音,帶着掙扎的語氣說:

「幹什麼,你……」

阿羅豎起耳朵,循聲而往,祗見一個男人糾纏着一個年靑的姑娘。

「你還不走開。」

姑娘是着了急的,那男子却嘻嘻地說:

「你爲什麽還不了解我,你知道我非常愛你。」

「你快走開!」

那男子見她不理,四願曠野無人,正想有所舉動,却不料阿羅從高處竄下,二人大吃一驚,男子急忙放棄姑娘而逃。

「阿羅,阿羅!」

沈希久追踪而至,見阿羅冲散兩人,很是不安,跑至姑娘面前道謙。

二人因此談起來,沈希久吿訴她明天準備去見礦主。

第二天,沈希久持了校長的介紹信去見礦主,發現昨天那女郞也在,礦主范仲康向他介紹說:

「這是小女靜嫻。」

「哦,真是失敬了。」

「昨天小女說有人今天來找我,我問她,又不肯說,原來你們昨天見過的,噢,靜嫻,你說昨天遇到危險,又是怎麽一囘事?」

「昨天要沒有沈先生那一隻狗,我……」

靜嫻話還沒有說完,昨天與她同遊的人進來了,她便縮住話。

「爸爸。」

他向范仲康談話。范仲康向沈希久介紹,說這是他的螟蛉子,姓白叫維雄。

范仲康要靜嫻說出昨天的險遇,靜嫻支吾其詞,白維雄在一邊大急,幸虧仲康又扯到沈希久身上。

「沈先生,你打算幾時開始來工作?」

「隨時可以。」

「好,過一天我陪你到礦上去。你們校長和我是老朋友,他說你來等於他自己來。哈……」

「我總盡我的力量。」

「維雄,沈先生是我們礦上的工程師了,你多請敎請敎沈先生。」

「是,爸爸。」

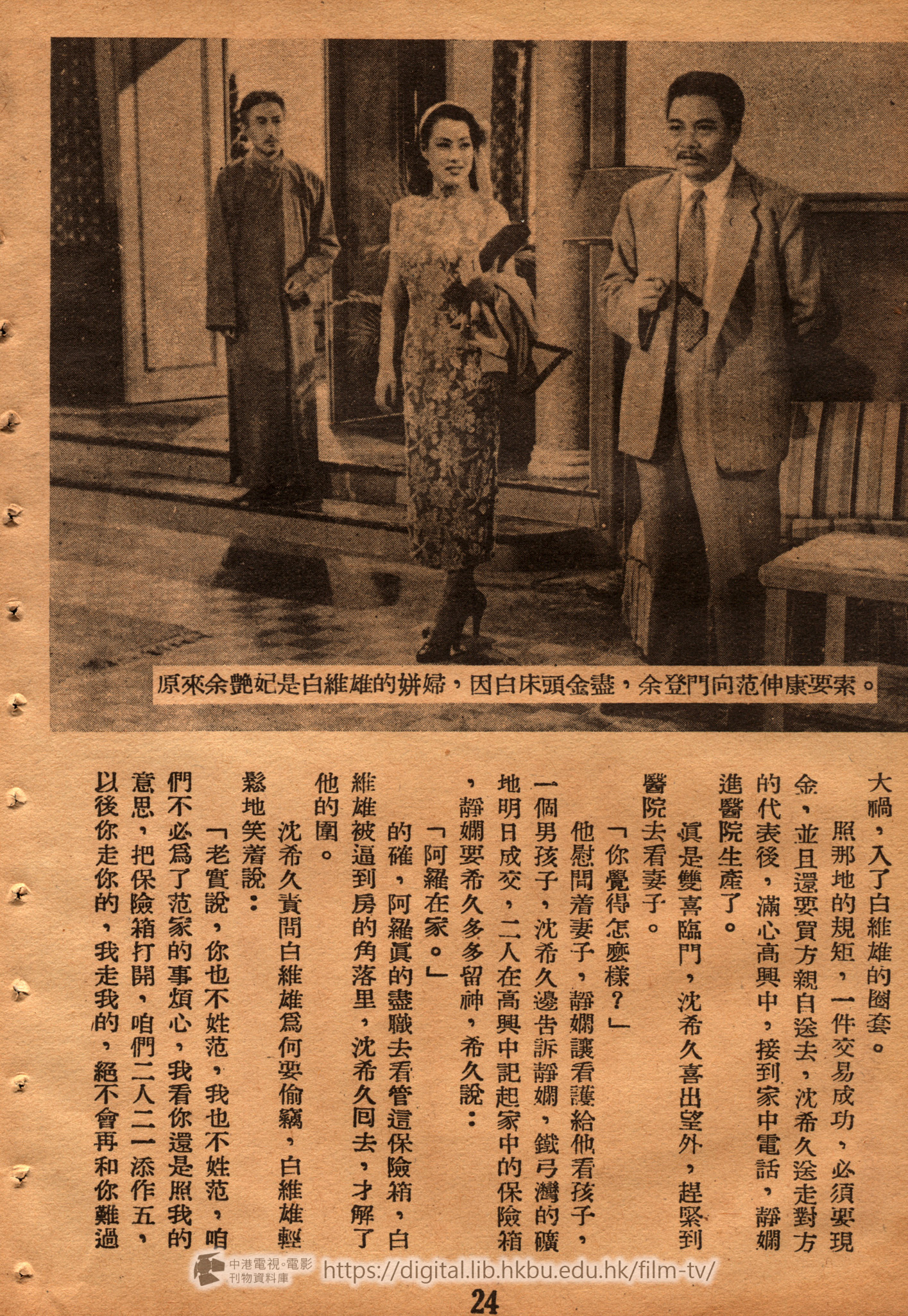

白維雄當着范仲康的面,一味恭順,他背着義父,祗知道吃喝玩,且戀上了交際花余艷妃,今天見范仲康如此重用沈希久,義妹又一再表示對希久的好感,心中不覺妒火中燒,范仲康才走不久,他接到余艷妃來的電話。

「白少爺,你的電話。」

「是誰打來?」

「一位小姐。」

「哦。」他四下張望一下,沈希久已與范靜嫻在裏室談話,白維雄輕輕地對電話說話。

那邊的余艷妃不放鬆他,大聲喊叫地說:

「你把我忘了?你忙得連吃飯睡覺的時間都沒有啦?我不管,你馬上來,真的沒空那麽我來看你。」

她一連串的話使白維雄招架不住,放下電話趕緊就去。他是不願給義父知道這囘事的。

沈希久正式上任的一天,除范仲康外,靜嫻與白維雄也到了礦塲,參觀一遍後,囘到辦公室;沈希久向范仲康提出意見。

「我覺得這一帶有礦苗的地方不少,我們能够擴充的話,產量可以增加不少。」

「對啦,這是我幾年來的心願,如果鐵弓灣那塊新礦苗可以買到手,我便按照你的計劃去做。馬主任,明天你就去打聽一下。」

「我想就作一個計劃書,請您指正。」

「別太客氣,我們硏究硏究。」

他們在談得起勁阿羅却得了一個新同伴,安醫生的愛犬拉利,靜嫻知道安醫生夫婦來了,趕緊到門口招呼。

「安醫生,安太太,你們都來啦!」

「難得,你不大到礦上來的。」

安醫生笑着說,靜嫻不好意思地走下石階指着拉利說。

「你看你的狗!」

安醫生正想問阿羅是誰的,范仲康已出來招呼,請他們進里面坐,並介紹與沈希久見面。

因爲阿羅與拉利的追逐,安醫生打趣說:

「沈先生,我們倒可以成狗親家。」

衆人大笑,范仲康力邀安醫生夫婦同去進晚餐。

大家興高釆烈地吃飯,門外來了余艷妃,她打聽得白維雄不在,便求見范仲康。

范仲康奇怪地接見了,余艷箱妃傾倒箧說出來,並咬定白維雄騙她失身。

一席話說得范仲康大怒,餐室中人人感到他在發怒,等余艶妃一走,他卽命令僕人:

「少爺什麽時候囘來,什麼時候叫他來見我。」

半夜,白維雄才囘來,僕人通知他上樓,急得他一身冷汗,戰戰兢兢地進范仲康的房。

父子倆起了爭論,白維雄一味狡賴,氣得義父將近昏厥,靜嫻一直注意着,一聽到有異聲,趕緊跑入房去,同時派遣人去找醫生,混亂中,白維雄跑出房去,他對這義父十二分的懷恨。

三天過去,范仲康的病無起色,醫生覺得奇怪,詳細地問:

「是不是按照規定時間給他吃藥?」

「是的。」靜嫻答。

「按照病狀,這方子應該會好一點,絕對會好一點的。」

醫生肯定地說。

白維雄在一旁露出不安狀態,衆人因注意地聽醫生說話,忽略了他,阿羅在一旁對他示威,引起沈希久注意,白維雄又拿出烟盒來掩飾自己的失態,沈希久更加疑心了。

「照這種情形,這藥簡直沒吃。」

白維雄打開打火機。醫生的話使他心慌,不留神失手掉在地上,所有的眼睛都注視着他,阿羅虎視耽耽對着他。

「小姐,小姐,老爺……」

女僕失聲喊出,靜嫻囘頭一望,老父業已撒手西歸,不禁伏屍大哭,衆人哀痛異常,白維雄硬装悲傷的樣子,這些都落在沈希久眼中。

沈希久明白這是怎麽一囘事,可是找不到證據,沒有辦法。

不久,靜嫻與希久遵照遺囑結了婚,這便白維雄恨恨不已,他幾次三番在礦洞中,山崖下,佈陷井要謀害沈希久,但都不能成功,於是又去迫靜嫻。

「我是不相信,如果保險箱里眞的沒有錢,你爲什麼不打開?」

「有祗是一點契據。」

「不等於錢嘛。」

「可是爸爸……」

「人都死了,他還管得了我?吿訴你,做人誰不爲了錢,王八蛋才不爲錢!」

「沒有!」

「吿訴你,今天若不給我,那你等着瞧!」

白維雄氣冲冲地出去,靜嫻受他恐嚇,不由得着急起來,跑上樓去,沈希久在這時候囘家。

「希久,你這麽晚才囘來?」

「你怎麽哦?」

「維雄問我要錢,我沒給,他就問我要契據,這樣下去叫我怎麽辦呢?」

「你快耍生產了,以後有什麽事推在我身上,你鎭靜點兒。」

說着,他走過去關窗,窗上發出電流,黏住他的手,用力一掙,一條電線落在地上。

靜婦一見,心驚胆戰。

「啊!這樣看來,他簡直要把你害死。」

「別怕,我會防備。」

靜嫻又怕他會盜保險箱,决定把保險箱移往樓上去放。

但是俗話說得好,祗有千日做賊,沒有千日防賊,當鐵弓灣礦地接洽成功之日,便闖了大禍,入了白維雄的圈套。

照那地的規矩,一件交易成功,必須要現金,並且還要買方親自送去,沈希久送走對方的代表後,滿心高興中,接到家中電話,靜嫻進醫院生產了。

真是雙喜臨門,沈希久喜出望外,趕緊到醫院去看妻子。

「你覺得怎麽樣?」

他慰問着妻子,静嫻讓看護給他看孩子,一個男孩子,沈希久邊吿訴靜婦,鐵弓灣的礦地明日成交,二人在高興中記起家中的保險箱,靜嫻要希久多多留神,希久說:

「阿羅在家。」

的確,阿羅眞的盡職去看管這保險箱,白維雄被逼到房的角落里,沈希久囘去,才解了他的圍。

沈希久責問白維雄爲何要偷竊,白維雄輕鬆地笑着說:

「老實說,你也不姓范,我也不姓范,咱們不必爲了范家的事煩心,我看你還是照我的意思,把保險箱打開,咱們二人二一添作五,以後你走你的,我走我的,絕不會再和你難過了。」

「你瘋了!」

「我瘋?我看你才不要命!」

「有什麽本領儘管使出來!」

「咱們明兒見。」

明兒,就是到鐵弓灣交欵的日子,希久一早挾了款子,先去靜嫻處,吿訴她咋日的經過,靜嫻萬分担心,希久却樂觀地說:

「等事情辦好了,讓我來勸勸他。」

他吿辭了出去,還仔細端詳了一會他的小寶貝。

去鐵弓灣有很遠的路,希久駕了汽車去,在路口停了車,下車後挾了款子朝小路走去,突然二個彪形大漢攔住了他,希久停神一看,指揮他們的正是白維雄。

「你想怎麽樣?」

「我想怎麼樣?」

白維雄邊說邊揮拳,二人打作一團,倒底雙手難敵四拳,沈希久被擊昏倒地;白維雄拾起地上的巨款,命令二人把沈希久拖入山洞,並把洞口堵塞。

鐵弓灣那邊,久等沈希久不去,着急地派人又來催,辦公室中頓時忙亂,大家紛紛打電話去醫院及家中問,所得結果都說沈希久一早離開,正在慌亂中,白維雄來了。

他非但裝作不知,並且肯定地說:

「這件事我老早預料到,他會這樣老實,你們打個電話到銀行去問問。」

他同時撥了個電話給靜嫻,說沈希久挾款潛逃,范靜嫻用堅决的口吻說:

「不,我相信他不會的,好,你來吧!」

白維雄到醫院去,靜嫻正落入沉思中,她對丈夫是信任的,可是聽義兄的一席話後,却不知道如何去結束這件事,她反對報警察局,反對登報,白維雄恐夜長夢多,不顧靜嫻的意見,逕去報館。

靜嫻墜入無邊的深淵一樣,她十分明白沈希久不會欺騙她,可是,現在他又到了那里?

於是她出院,不顧自己的身體,囘到家中去,親友扮來慰問,安醫生與安太太萬般安慰,說沈希久决不會辜負她。白維雄自外面進來,帶了二三個礦上職員。

「靜嫻我吿訴你一件事,你可別氣,現在我斷定他離開這里了,因爲今天早上我突然想起,希久是開着車子出去的,所以我們到處去找,結果發現車子在火車站。」

沈希久的脫逃成了事實,衆人嘆息,靜嫻痛哭,旁邊的阿羅自窗口躍出去。

阿羅四處找尋主人蹤跡,在礦場每個角落,曠野,樹林,溪畔,每一條牠熟悉的路,最後到郊野公路上,牠嗅到主人的氣息,對着山洞狂吠。

沈希久不過是被擊昏,在黑暗的山洞中,他悠悠醒來,可是找不到出路,同時四肢乏力,奄奄一息中聽到阿羅的吠聲,他知道有救了,他聲聲的喚呼,阿羅獨力難開這山洞,找來一羣夥伴,齊心合力挖去洞口的泥石,從黑夜到黎明,終於挖出了一個洞口。

阿羅進去拖出沈希久,直至溪畔,等到甦醒,恰巧有人經過,指點他去茶館之路,沈希久攜同阿羅,勉强地走去。

茶館里,他要上一壺茶,在櫃台拿些餅食,他看見掌櫃的在看報,走過去借一份,恰巧看見通輯他的啓事,希久不安地看看阿羅,心里更着急家里。

家里,范靜嫻是終日以淚洗面,阿羅走後,她知道事情的不簡單,心內焦急,偏偏白維雄時來糾纏,一邊說沈希久的壞話,一邊又向靜嫻求愛。

靜嫻自然一萬個不理,他在樓下,她便上樓,白維雄追上去,她恨恨地給他一巴掌,自己趕忙進房,關上房門,抱着孩子痛哭。

她默禱着上蒼保佑她的丈夫,他會囘來的,他一定囘來的。

靜嫻沒有想到阿羅已經救出了牠的主人,希久與牠蹣跚地從公路上跑囘家,將近到家,希久忽然一轉念,改入破祠堂存身,候到晚上,才囘家在窗口外窺視。

他從窗口望入,祗見白維雄殷勤地在侍候范靜嫻,范靜嫻並沒有厭惡的表示,這使他感到痛心,不願再看下去,沉痛地走囘祠堂去。阿羅很了解主人心意,牠在主人走囘去時,潛進小孩的房,用口啣着那小主人,送到祠堂去。

沈希久自言自語地恨靜嫻。

「爲什麼,爲什麼?這難道是我命里註定的?靜嫻你也太狠心,你爲什麽和他好,就等於拿刀剌我一樣,唉……」

阿羅啣着孩子進來,希久激動地接着,不覺淌下淚來,他要阿羅送囘去。

阿羅奉命送囘後返祠堂,沈希久忽然聽見一陣脚步聲,趕緊把阿羅帶到黑暗處,進來的是白維雄和二個幫手。

「我吿訴你,以後每天你們在這兒等,祇要一看見房間有燈,就準備動手。」

「可是白少爺,我眞有點不明白,今天那位小姐不是對你很好,而且大的去了,這個小的又何必?」

「你們知道什麽,她咋兒還給我一巴掌,而且她一看見那個小孩,就想起那個倒霉鬼沈希久了。」

「所以你要叫我們幹掉那小的?」

「對了。」

三人商議一陣走了,沈希久才明白范靜嫻對他的忠實,他决定暗中保護母子二人,天天晚上去守候,終於有一天,他在范家窗外守候之時,那孩子不見了,家中亂糟糟一片尋人聲,范靜嫻到處找,白維雄連忙說:

「別急,別急,我到外面去找找看。」

他往門外一走,希久與阿羅在背後跟蹤。

白躱躱閃閃地走,希久藉阿羅幫忙,始終緊隨在後,白維雄到廢倉外,四顧無人,一溜烟進去,沈則在暗中窺視。

倉里點起臘燭,孩子在二個幫手旁邊,他們一見白維雄走入,迎上去。

「咦,還不下手?」

「下手還不容易,弄死個小孩子,不就等於拍個蒼蠅?」

「那快點呀!」

「你不來,我們怎麽敢?」

「我不是說一到手便幹掉!」

那二個人相視而笑,囘答說:

「話是不錯,可是我們把他幹掉,萬一你不來,到時候我們事情做了,財可沒到手,難道上門去找你白少爺不成?」

「這什麼話,孩子也是我弄出來的。」

「那你爲什麽不下手?」

「這……」

「白少爺,我們二人商量過,這一輩子我們壞事做過不少,可是殺人還是頭一遭,不知你能給我們多少錢?」

白維雄不理會他們的責問,搶上一步,預備自己下手,二人攔住,非要他付錢不可,正扭作一團時,沈希久與阿羅進來,三人大驚。

「啊!你沒死?」

白維雄驚惶失措地喊。

「是的,我還活着!」

沈希久一面說一面拾起地下的嬰孩,白維雄與二個幫手,那里肯放他抱去,搶前一步爭奪,阿羅立時竄起,保護主人。

於是三個人與一條狗在一場惡鬥下,白維雄與二個幫手死了。

「阿羅!」

沈希久想喚住牠也來不及。

這些事,沈希久皆在審訊室中對探長說明,完全爲了自衞。

在法庭上,沈希久也如此作供,他補述理由說明爲什麽不自首。

「我看見事情大了,同時這隻狗也受傷很重,所以忙亂中我讓牠去找安醫生,我一方面要送囘孩子,免得靜嫻着急,我想等狗傷全愈再報案,所以當時疏忽了這件事。」

同時,他的辯護律師也起立作辯說:

「試問,當一個人神經上受到一件很大刺激的時候,是否會疏忽一二件事情的,如果是,那當時沈希久的罪名是不能成立的。」

法官在聆聽事實後,便宣佈沈希久無罪。

范靜嫻等聞判,皆滿心歡喜地接沈希久囘家。

鐵弓灣的礦地,仍然買了下來,一切都按照范仲康在世時的計劃,他們雖然損失了一筆很可觀的錢,經歷了許多困難,如今障礙已去,沈希久與范靜嫻的婚姻,更見美滿。

在休息後的沈希久,顯得精神飽滿,他帶了范靜嫻與愛子,到礦上去視察,許多親友聞訊前來慰問,安醫生與安太太,攜同拉利,也來相會。

大家談起這一段日子,正如做了個惡夢,看到拉利與阿羅相互追逐的活潑態度,沈希久不禁深深的感嘆說:

「如果沒有阿羅,我不知要怎樣了?」

阿羅這隻忠心的狗,盡了牠最大的職任,在白維雄手中,牠先後救出了范靜嫻,沈希久與嬰孩,毋怪他的主人珍惜如寳了。

狗雖然是殺人兇手,但牠沒有受到責罰,相反的,因爲牠鋤奸有功,探長還賜了牠一塊金牌,以表揚阿羅的神跡。