秦良玉

電影小説

初秋,雲南的氣溫恰如殘春,平靜的石柱河,懶散似一條帶,躺在黛山之間,一葉小艇在河面上滑過,帶滑起一些漪漣。

小艇裏坐着三個年靑人,不同性情,相同年紀。

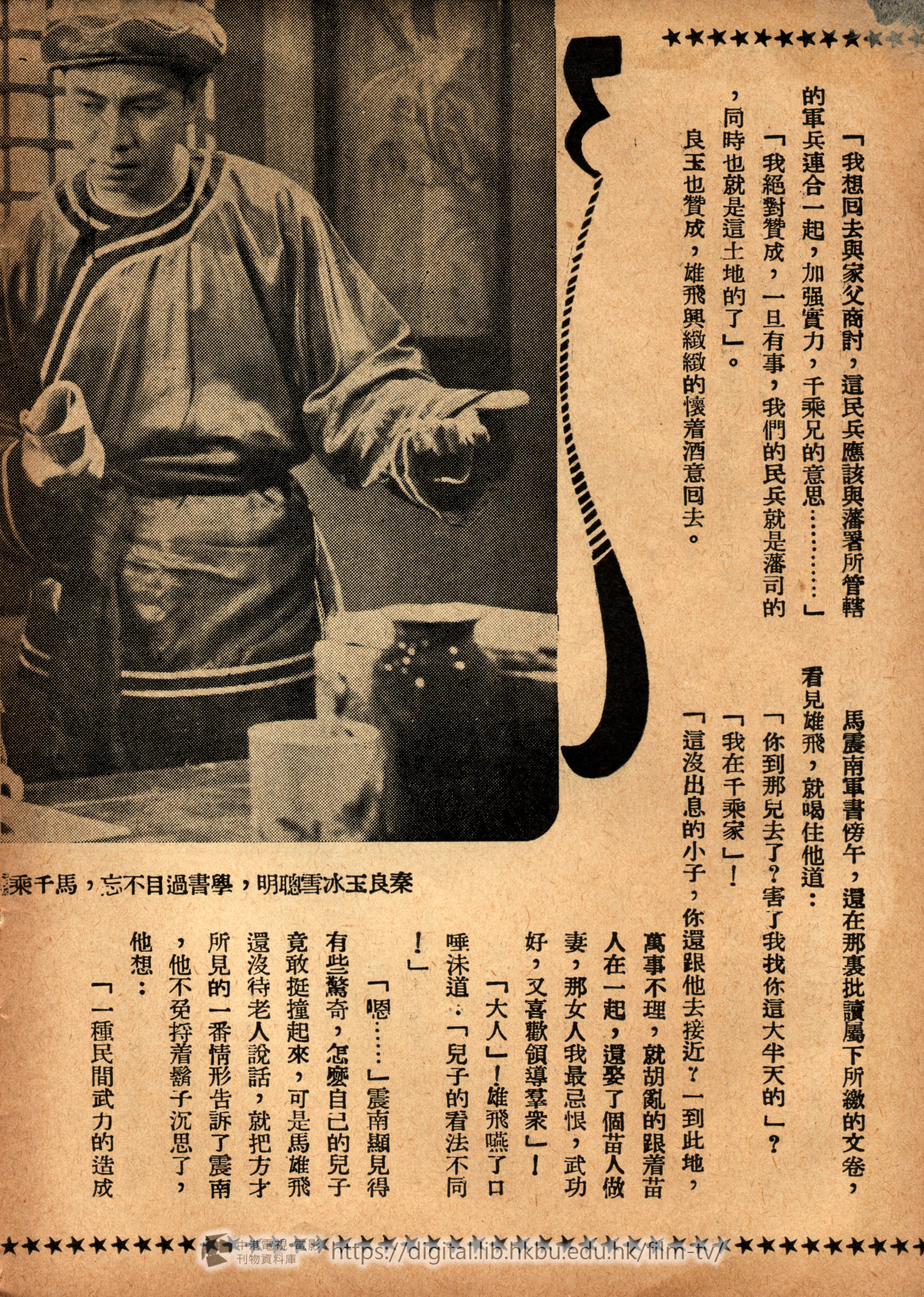

馬雄飛是石柱村土司的兒子,他今天帶着兩位剛從山外來境的馬千乘與樊龍去謁見他的父親,生性耿直的老人馬震南,樊龍是雄飛的同窗友好,千乘是雄飛的族弟,這二人正是他父親朝夕祈念的人才,足以幫助他在苗族中施政便利,千乘生來漂亮,大眼睛挺直的鼻子,加上秀中帶剛的神氣,有男性特具的魅惑力。

石柱村很少有船外入,一聽得船到,村民成千成百的往岸邊跑,雖然,村中出名的美女秦良玉,也免不了有這種好奇,她注意着小艇上的兩個陌生男子,下意識的率直的看定千乘,一眼不霎,這是十七歲的泰良玉自已也迷糊,怎麼今天看了這漢人會心跳,會臉紅,會把自已慢慢的跟着他走?

船是停在土司衙前的,千乘與樊龍,立時感到有點緊張,要去謁見這位久仰他大名的政治人物,求職的希

望成否在此。

馬震南四十多歲了,可是身體堅實,威武的面相加上他修偉的體格,叫人有一種感覺,他是個了不起的人。

馬震南由雄飛介紹認識了千乘樊龍這兩個靑年人,十分高興,樊龍比較會說話,又帶來了好幾包厚禮,震南自不免與他多談幾句,千乘是書獃子,不會逢迎,木樸地坐在那裏,雄飛知道他父親性格,果然談到最後,樊龍所得到的職務比千乘來得重要,這也略傷了千乘的自尊心,帶着一份鬱悶歸去,原想飛黃騰達,到這時冰溶雲散,雄飛同情且抱歉,樊龍非常得意,這三個人同住在藩屬衙門中,空氣當然不會協治,千乘是雄飛平時景仰的人物,他嘆氣道:

「原來我有一片報國熱忱,却不料機緣太差」!

「千乘兄」!雄飛想說遂止,他看看千乘,跟着也嘆了一口氣。

他想竭力說些使千乘轉變心情的話,可是想不出,忽然,想起就是今天是苗族的婚配盛會,他爲了逗起千乘的興趣,就故意的編造了許多謊言,邀千乘參加,千乘是個學者,他對於土地風情和化外習俗,都是他所喜歡的於是放開那悶結着的心他同意去參觀那稀有的,要五年一次的苗族婚禮盛會。

樊龍當然是參加之一員,他們决定了這策劃,可是有一點使他們爲難了,按着苗族的規矩,非苗人不能進入他們集會,否則,在那蠻夷地帶,很容易的,漢人會死在他們的苗刀以及無理的俗例之下。

馬千乘,雄飛,千方百計的去拿到了苗族的服式,也簡單的學會了苗族的應有交談語及禮節,年靑的人好動,他們終于走進了那圈子。

那是個月兒挺圓的夜晚,石柱村的江水平靜得恰如一條銀帶,那些苗族的男男女女,正在儘情感發洩,可是,被稱作村裏美麗的猛虎秦良玉,這時情緒上起了比常人更大的激動,她正收集起一切神經,對那來參加舞會的靑年人馬千乘發怔,她疑惑自已眼睛花散了,她甚至以爲自巳的生理上有了疾病,爲什麼?他會到族中禁止漢人的集會上來?爲什麼,自已會如此的注意着他,一種不可抗衡的力量,促使她手裏的花圈擲給他,那花朶!她含着一縷不絕的微笑看他。

他——馬千乘,無動于中,祗覺得那苗女確實的漂亮,乃以爲她是應有的禮節,但却急壞了雄飛,他推推千乘的腿:

「你這個人,眞是死到臨頭還不知」!

「什麽」?千乘緊張了

「她抛花給你,就是苗族中人求婚的意思,假如你不答應的話,他們會……」

雄飛的話還沒有說完,瘦弱的千乘以風似的速度奔了出去,秦良玉看在眼裏,眞是又驚又羞,按着她們族內風俗,女人向男人獻花,在婚會中,男人不加接受,這是絕大侮辱,非殺他不足以雪恨,可是,她知道他是漢人,她下意識的愛上他,所以她也本能地去趕他,然而,她沒有想殺他的意念,她當然更不明白她爲什麼如此,如此的袒護他,心理上的袒護他。

她輕輕容易的把他抓住,恰如一個玩蛇者捉到了一條蛇;她的艶麗的外貌與動人的聲音使他雖成俘虜也感到那是享受,她能說一口漢語,親切地,放在他耳邊的聲音:

「如果你不同我結婚,族人就會立刻因你侮辱我而把你處死,我很愛你,你怎麽一點都不愛我」?

「這……」千乘感激,同情,感情暴發了,他不由自主,也不由阻止,他幾乎想流淚了:「我愛你」!

這在少女的良玉,是一聲未曾聽到過的話,她迷惑,她感動,她與他之間含着淚相擁。

是一個非常淸朗的天氣,夜星似錦,月兒似鈎,這一對不可能的夫婦事實上結成了婚,銀燈紅燭,千乘與良玉,旣驚且喜,大風吹熄了蟠龍燈,這黑黑的房中,有喁喁的細語。

繼之小夫婦忽然有了爭吵,良玉說甚麼也不肯同睡在一張床上,千乘耿直爽朗,斥她無禮,傷了他的尊嚴,可是良玉有她的理由,她看千乘過于孱弱與文靜,應該鍛鍊學武,這還不是恩愛的時候。

千乘不加猶豫的答應了。那一晚。初秋恰如仲春。

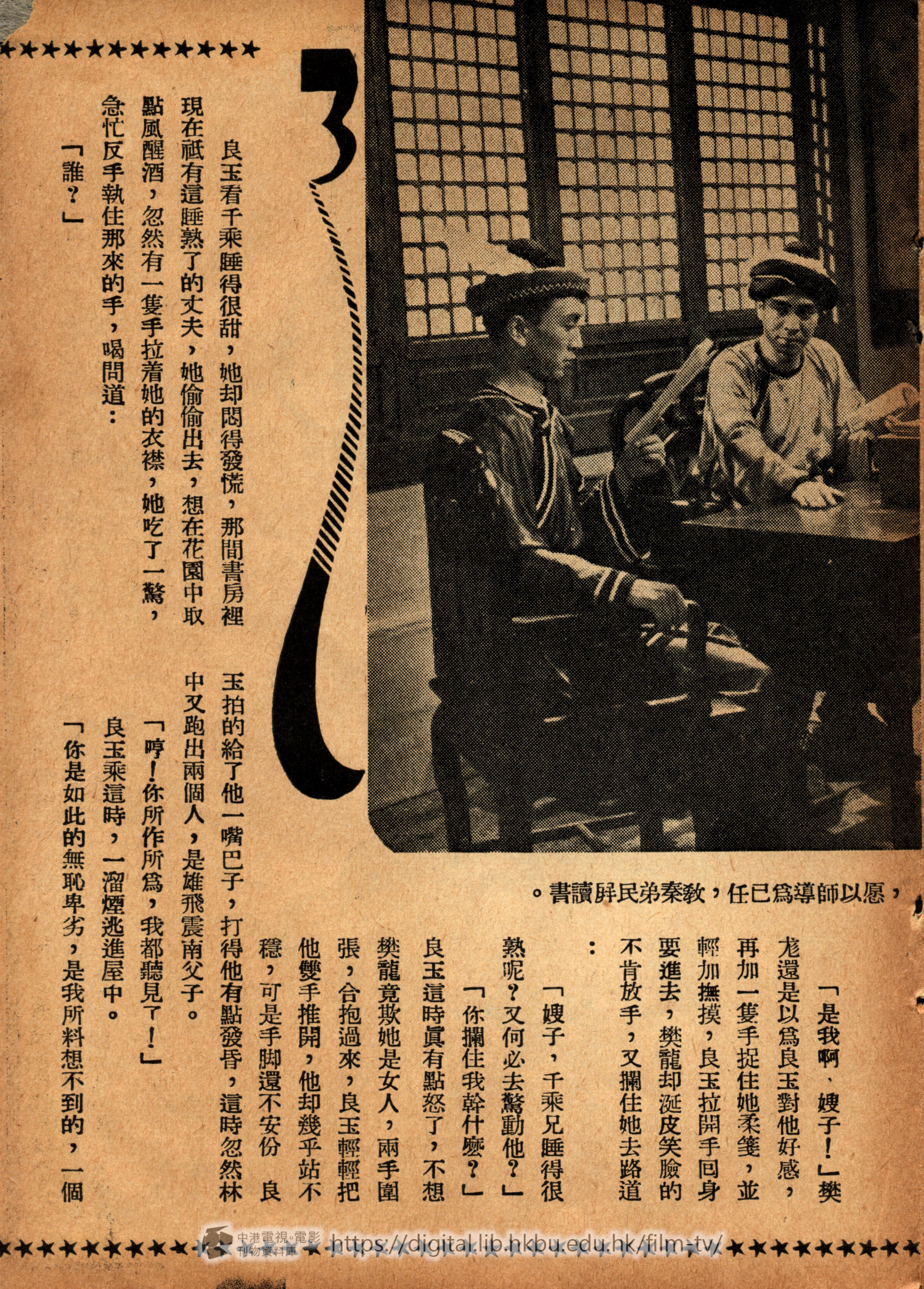

剌激的却扇夜,小夫婦們想起了私人的心事,千乘嫌她一字不識,對方呢?正患千乘手無縛鷄之力,難在那好兇鬥狠的苗族中生活,硏討辯論一夜,那結果是:「千乘敎她識字,而良玉呢?敎他習武」!

天才現曙色,良玉習慣地起床,她拖着千乘去學那上陣作戰的各種基本技能,等天光大白,千乘又拉着她去唸他手抄的書字,附帶着學讀的,還有良玉的兄弟秦民屛。

彼此的進步都很速,快一年時,千乘的弓箭已到百步穿楊的境候,而良玉呢?巳經能讀孫子兵法,可是秦老太太却以爲他們兩個一無「寸進」,爲什麽到現在,還是一無「結東」,他們倆貌似親熱,然而,使老太太担憂的,「怎麽他們結婚半年多了,小媳婦怎麼老沒妊象?」

她也偷偷地問過她女兒良玉,她的囘答,羞澀之中還帶些爽坦,她說:「慢慢的,不會沒有」!

閨房中,良玉也曾偷偷的問過千乘:「媽媽問我怎麼老?……」

「老什麽」?千乘很急,可是出乎他意料的是:

「問我怎麽老沒喜徵」?

她說完就害臊了,恰似丹楓映在落日中,那秀麗剛勁的面頰上染滿了胭脂似紅。

千乘愈看良玉,良玉愈是羞澀,良玉愈是羞澀,千乘更愛看她,這一對名存實無的少年夫婦,說不盡有許多愛,許多愁。

良玉多識了字,也多知道了這世界的情勢,她懂得,非有堅而有力的組織,就無法能保衛本土,雖然那是狹隘的土地觀念,她决定了,她决定要召集一個堅强師團,干乘爲她襄助,結集了許多民兵,訓練成一支有力的民間武力,石柱村有了不可侮的力量。

正是秋殘馬肥的日子,秦民屛兄妹,以及千乘所訓練的民兵在曉露如珠的早晨,加勤練操的時候,馬雄飛正因罣念千乘的苗族生活而來拜訪,這使馬千乘如獲至寶,他高興得直跳起來,一掌打在馬雄飛背上道:

「你怎麽老不來」?

「你的手勁,怎麼突然的重起來了」?雄飛被他輕輕一下打得眼前金星直飛。

「千乘,你怎麽打起雄飛哥哥來了」?良玉看雄飛在喘氣。

「我……太高興了,所以才……」

「你現在有了功夫了,不能隨便打人了,雄飛哥,你今天怎麼會過來的」?

「惦念你們倆,我萬不料你會把千乘改造得這快!」

千乘不勝驚異。

良玉笑笑,千乘看意要顯示些能力,叫那些親訓手練的兵士們出來操演,那幾千盈萬的男女兵,執戟握鉞,步伐整齊,個個都是精神飽足,威武非常,心裏暗暗佩服,他想,千乘眞是個有能幹的人,他的抱負,他的能力,莫非自己與樊龍所能及,千乘却謙虛萬分,以爲這未達到如理想的美好。

「我想囘去與家父商討,這民兵應該與藩署所管轄的軍兵連合一起,加强實力,千乘兄的意思……」

「我絕對贊成,一旦有事,我們的民兵就是藩司的,同時也就是這土地的了」。

良玉也贊成,雄飛興緻緻的懷着酒意囘去。

馬震南軍書傍午,還在那裏批讀屬下所繳的文卷,看見雄飛,就喝住他道:

「你到那兒去了?害了我找你這大半天的」?

「我在千乘家」!

「這沒出息的小子,你還跟他去接近?一到此地,萬事不理,就胡亂的跟着苗人在一起,還娶了個苗人做妻,那女人我最忌恨,武功好,又喜歡領導羣衆」!

「大人」!雄飛嚥了口唾沬道;「兒子的看法不同!」

「嗯……」震南顯見得有些驚奇,怎麼自己的兒子竟敢挺撞起來,可是馬雄飛還沒待老人說話,就把方才所見的一番情形吿訴了震南,他不免捋着鬍子沉思了,他想:

「一種民間武力的造成,是有利呢?有弊呢」?

想了半天,他還是採納了兒子的意見。

馬震南以柔和的方式,準備把良玉與千乘的武力收買過來。

他决定在有一天,宴請這平時不太瞧得很起的後生小子,與那著名于本邦的靑年女戰干,他决定了一個主意,要漸漸的把這些民間武力消弭。

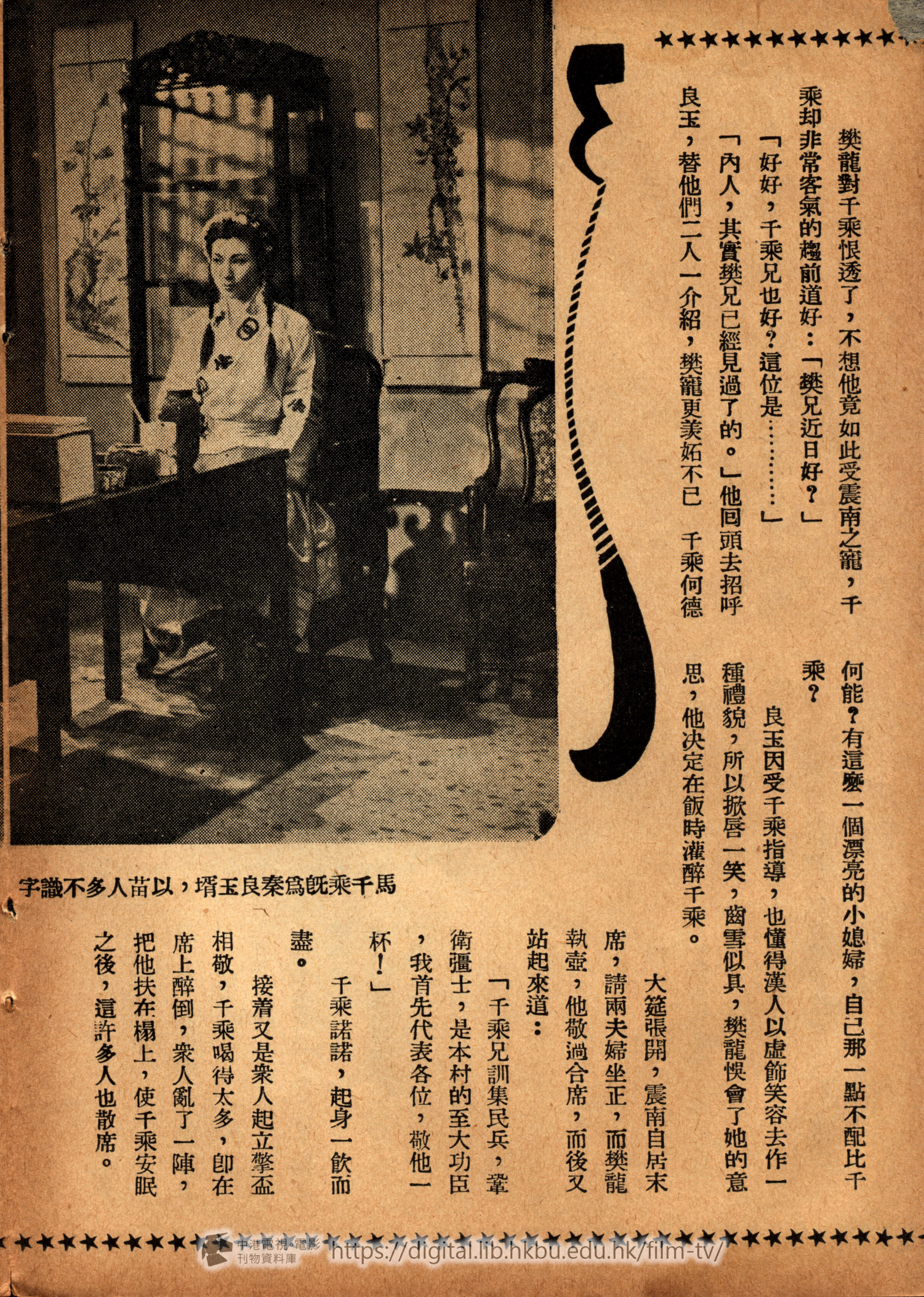

宴客的請帖是雄飛親自送到千乘處的,當良玉見到那份請柬之後,她猶豫不决,她想起自己與馬震南之間的種族矛盾,但千乘的見解與她不同,以爲能夠團結,有豐足的禦侮力量,才能永保這村落的和平。

良玉聽千乘的提議,就在那天,向苗族中子弟兵開了個大會,吿訴他們,這才夫婦會同去赴宴,一路上,馬千乘敎她學會許多漢人的禮節,一騎雙飛,這對特殊的漢夫苗婦,在雄飛迎導,馬震南逢迓下,進入藩州土司署的後廳,士兵致敬,官員垂手,千乘略感輕鬆,與首次來馬震南家的心情完全異致。

樊龍對千乘恨透了不想他竟如此受震南要寵,千乘却非常客氣的趨前道好:「樊兄近日好?」

「好好,千乘兄也好?這位是……」

「內人,其實樊兄已經見過了的。」他囘頭去招呼良玉,替他們二人一介紹,樊寵更羡妬不已,千乘何德何能?有這麽一個漂亮的小媳婦,自己那一點不配比千乘?

良玉因受千乘指導,也懂得漢人以虛飾笑容去作一種禮貌,所以掀唇一笑,齒雪似具,樊龍懷會了她的意思,他决定在飯時灌醉千乘。

大筵張開,震南自居末席,請兩夫婦坐正,而樊龍執壺,他敬過合席,而後又站起來道:

「千乘兄訓集民兵,鞏衛彊士,是本村的至大功臣,我首先代表各位,敬他一杯!」

千乘諾諾,起身一飮而盡。

接着又是衆人起立擎盃相敬,千乘喝得太多,卽在席上醉倒,衆人亂了一陣,把他扶在榻上,使千乘安眠之後,這許多人也散席。

良玉看千乘睡得很甜,她却悶得發慌,那間書房裡現在祗有這睡熟了的丈夫,她偷偷出去,想在花園中取點風醒酒,忽然有一隻手拉着她的衣襟,她吃了一驚,急忙反手執住那來的手,喝問道:

「誰?」

「是我啊,嫂子!」樊尨還是以爲良玉對他好感,再加一隻手捉住她柔箋,並輕加撫摸,良玉拉開手囘身要進去,樊龍却涎皮笑臉的不肯放手,又攔住她去路道:

「嫂子,千乘兄睡得很熟呢?又何必去驚動他?」

「你攔住我幹什麽?」良玉這時眞有點怒了,不想樊龍竟欺她是女人,兩手圍張,合抱過來,良玉輕輕把他雙手推開,他却幾乎站不穩,可是手脚還不安份,良玉拍的給了他一嘴巴子,打得他有點發昏,這時忽然林中又跑出兩個人,是雄飛震南父子。

「哼!你所作所爲,我都聽見了!」

良玉乘這時,一溜煙逃進屋中。

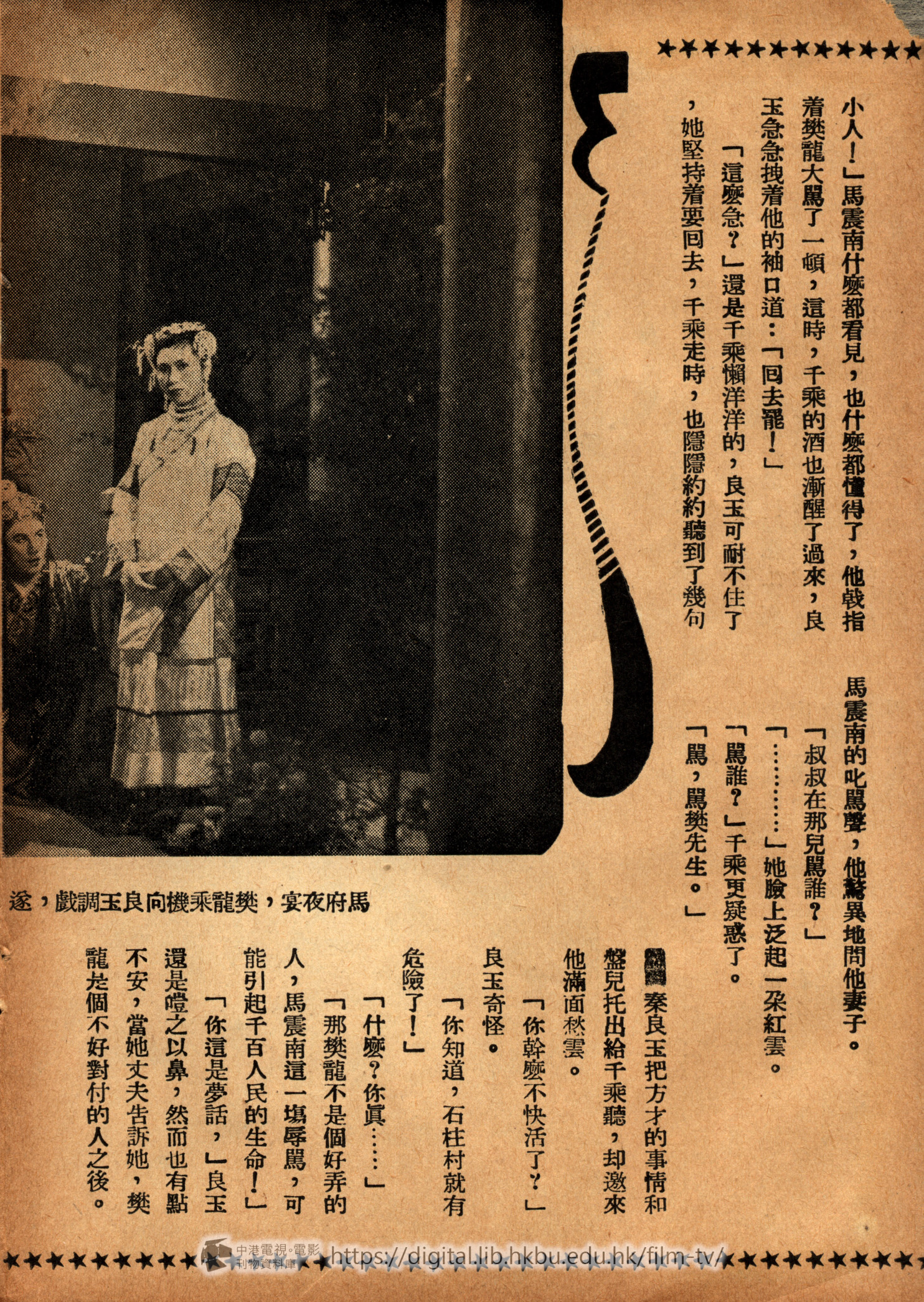

「你是如此的無恥卑劣,是我所料想不到的,一個小人!」馬震南什麼都看見,也什麽都懂得了,他戟指着樊龍大罵了一頓,這時,千乘的酒也漸醒了過來,良玉急急拽着他的袖口道:「囘去罷!」

「這麽急?」還是千乘懶洋洋的,良玉可耐不住了,她堅持着要囘去,千乘走時,也隱隱約約聽到了幾句馬震南的叱罵聲,他驚異地問妻子。

「叔叔在那兒罵誰?」

「…………」她臉上泛起一朶紅雲。

「駡誰?」千乘更疑惑了。

「駡,罵樊先生。」

██秦良玉把方才的事情和盤兒托出給千乘聽,却邀來他滿面愁雲。

「你幹麽不快活了?」良玉奇怪。

「你知道,石柱村就有危險了!」

「什麼?你眞……」

「那樊龍不是個好弄的人,馬震南這一塲辱駡,可能引起千百人民的生命!」

「你這是夢話,」良玉還是噎之以鼻,然而也有點不安,當她丈夫吿訴她,樊龍是個不好對付的人之後。

那樊龍討了好一塲沒趣,心裏老想着報仇,馬震南屬下也有人挪揄樊龍的,更使他抱離去之心,他决定投向楊應龍,那是個在播州的土司,兵足力强,樊龍想:「無毒不丈夫,對付馬震南唯一的勁敵是楊應龍。」

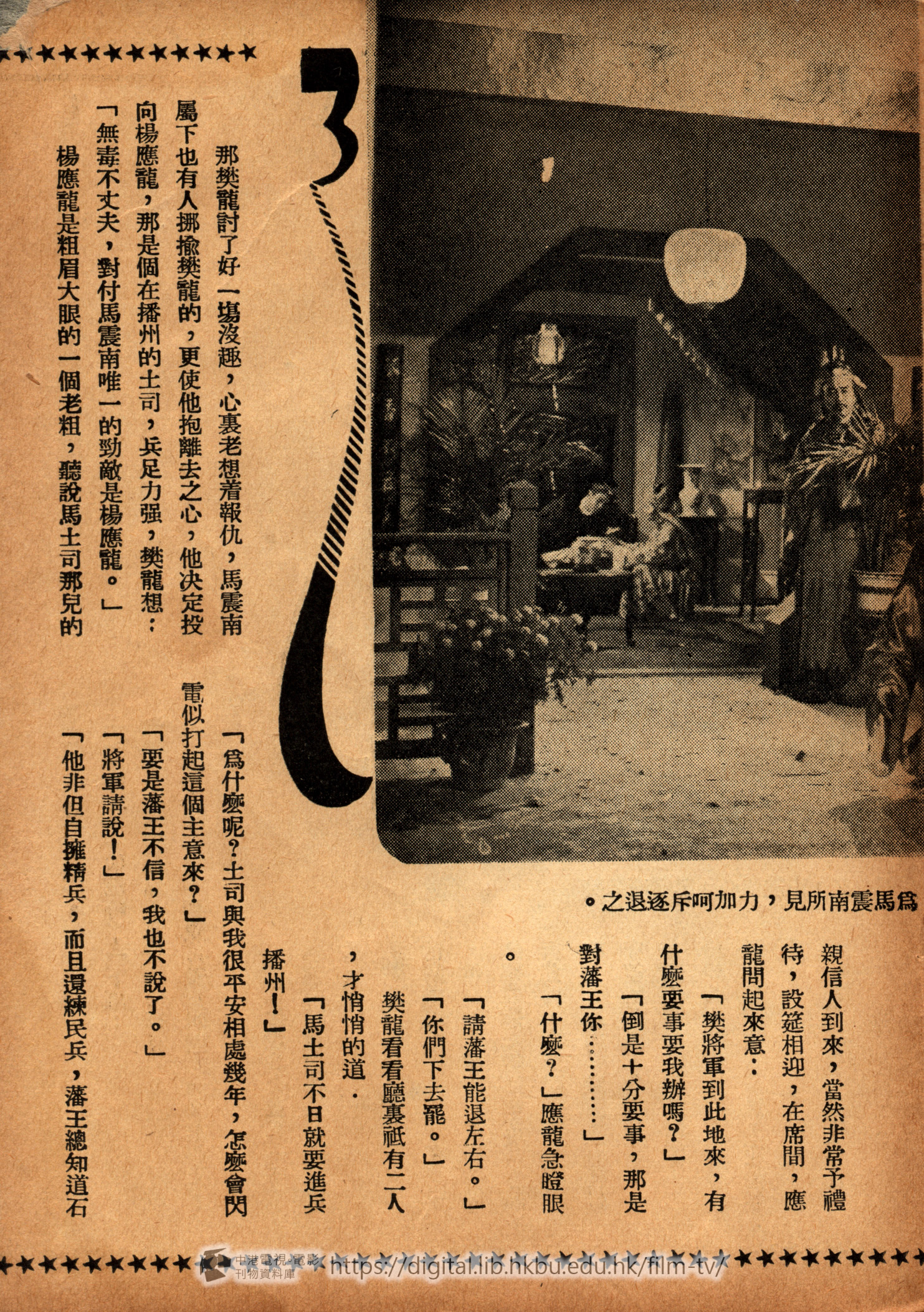

楊應龍是粗眉大眼的一個老粗,聽說馬土司那兒的親信人到來,當然非常予禮待,設筵相迎,在席間,應龍問起來意:

「樊將軍到此地來,有什麽要事要我辦嗎?」

「倒是十分要事,那是對藩王你……」

「什麼?」應龍急瞪眼。

「請藩王能退左右。」

「你們下去罷。」

樊龍看看廳裏祗有二人才悄悄的道。

「馬土司不日就要進兵播州!」

「爲什麼呢?土司與我很平安相處幾年,怎麼會閃電似打起這個主意來?」

「要是藩王不信,我也不說了。」

「將軍請說!」

「他非但自擁精兵,而且還練民兵,藩王總知道石柱有個百步穿楊,饒勇過人的女子叫秦良玉罷!」

「嗯,她是個了不起的奇女子」!

「馬震南利用他族姪千乘,去勾引良玉,訓練苗兵,現在足有了一萬多人」!

「眞有這事」?

「藩王可以調査」。

「那麼……」他沉吟了一下道:

「依樊將軍的意思,應該如何打算」?

「依我,唔……」樊龍再看看四週,「倒不如先下手的好」!

「你說我先發兵」?

一塲談論結果,决定發兵。

██薄霧四週罩着石柱,那恬靜的部落,人人却在夢中,但一件大事卽將發生,像螞蟻般擁至的播州苗兵,愈行愈近,楊應龍手裏拿着大砍刀,滿面是殺氣,石柱村守望的乒士,急報馬震南,合個土司署都因此驚醒了,紛紛起來披掛,婦女逃避,祗秦良玉號召苗民,作爲後盾。

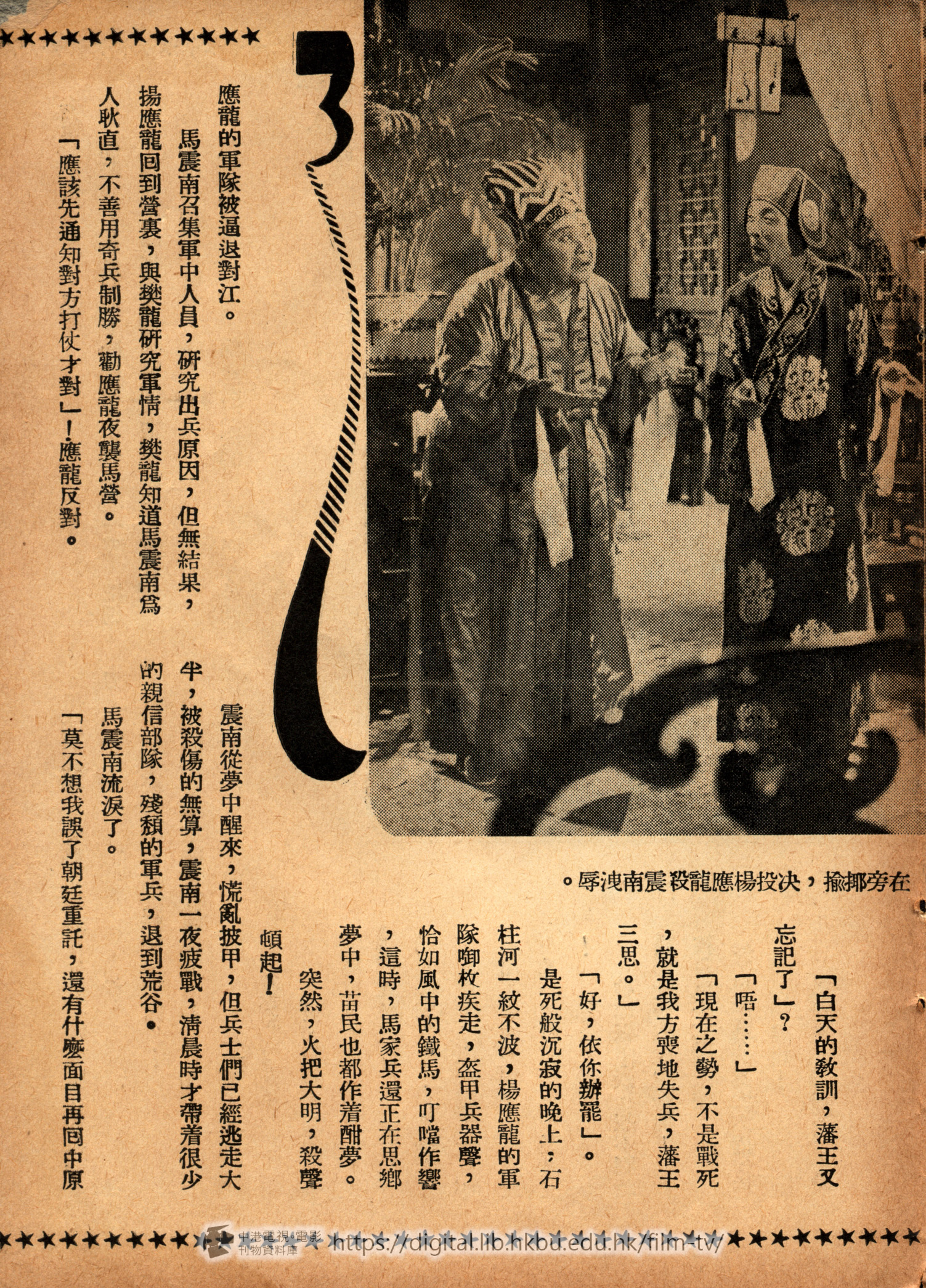

在晨曦中一塲厮殺,楊應龍的軍隊被逼退對江。

馬震南召集軍中人員,硏究出兵原因,但無結果,揚應龍囘到營裏,與樊龍研究軍情,樊龍知道馬震南爲人耿直,不善用奇兵制勝,勸應龍夜襲馬營。

「應該先通知對方打仗才對」!應龍反對。

「白天的敎訓,藩王又忘記了」?

「唔……」

「現在之勢,不是戰死,就是我方喪地失兵,藩王三思。」

「好,依你辦罷」。

是死般沉寂的晚上:石柱河一紋不波,楊應龍的軍隊啣枚疾走,盔甲兵器聲,恰如風中的鐵馬,叮噹作響,這時,馬家兵還正在思鄕夢中,苗民也都作着酣夢。

突然,火把大明,殺聲頓起!

震南從夢中醒來慌亂披甲,但兵士們已經逃走大半,被殺傷的無算,震南一夜疲戰,淸晨時才帶着很少的親信部隊,殘頹的軍兵退到荒谷。

馬震南流淚了。

「莫不想我誤了朝廷重託,還有什麼面目再囘中原去報命,倒不如死了罷」!

他舉劍,左右的部下紛紛跪求,他長嘆一聲,把劍扔下,忽然又聽說楊應龍的軍隊趕來,震南長嘆道:

「唯一辦法,祗能殺」!

他坐上馬看看來兵,都是風似快的馬兵,明知必死,但忿怒的雙目大睜,他看見樊龍也在前隊,他握緊了刀。

「樊龍這賊」!他咬碎了一顆白牙!

「報,又有軍隊在後面殺至」!

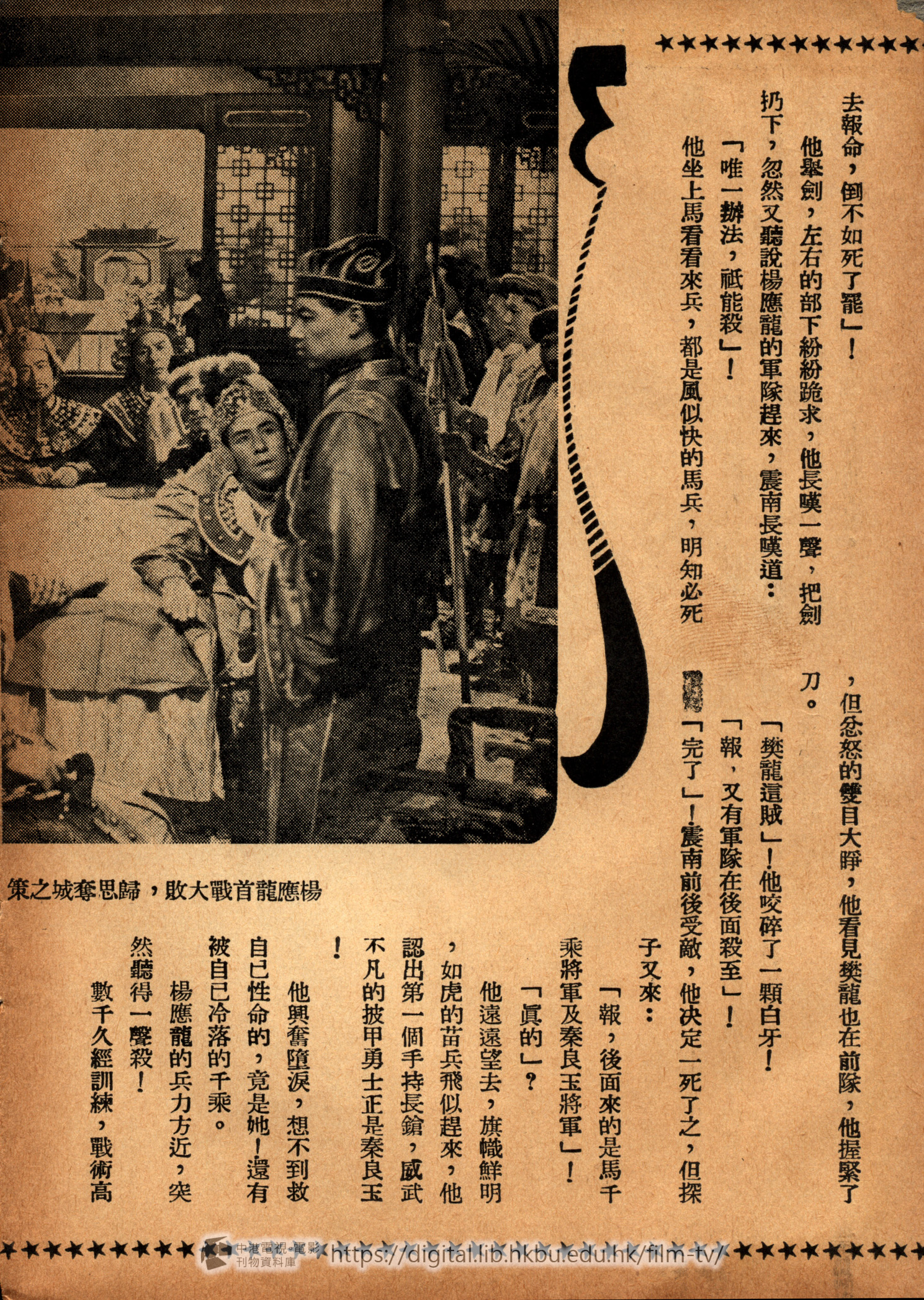

██「完了」!震南前後受敵,他决定一死了之,但探子又來:

「報,後面來的是馬千乘將軍及秦良玉將軍」!

「眞的」?

他遠遠望去,旗幟鮮明,如虎的苗兵飛似趕來,他認出第一個手持長鎗,威武不凡的披甲勇士正是秦良玉!

他興奮墮淚,想不到救自已性命的,竟是她!邊有被自已冷落的千乘。

楊應龍的兵力方近,突然聽得一聲殺!

數千久經訓練,戰術高强的苗兵,把馬腿砍掉,馬上人紛紛跌下被殺。

秦良玉看樊龍勒繮轉逃,大叫:「那裏走」!

胭脂馬快似飛,她趕上樊龍,樊龍把手裏刀狼命砍過來,良玉微笑把槍抖開,祗是一來一囘幾個照面,樊樊已被挾在脅下,摔倒地上,兵士們把他綑了起來。

揚軍死傷無算,大敗退手江邊,但良玉的馬快,又趕過了應龍的馬,楊應龍措趕不及,逃入江中。

良玉也一躍下水。

「秦良玉!我與你無仇無恨」!

「不,蹂躪石柱的都是我的大仇人」!

「我是受樊龍指使的」

「你肯跟我囘見元帥,我不殺你」!

應龍自知不是良玉對手,又何况對方已經挽弓搭箭,她的射術精如后羿?

「我跟你去見土司」。

良玉鎖起應龍,帶他囘營,馬震南吩咐,把一干人犯,都帶到土司署。

經過一塲大戰後,死亡狼籍,震南不勝感慨。

馬震南坐着正堂,先問楊應龍又審樊龍,都架上了送京治罪,他待叛賊下堂,自已親手來替良玉挽馬轡。

「要不是馬夫人姪媳的話,我馬震南早已不在人世了」。

「大人太謙了」。

「已經去了呈文,待聖旨來賜恩罷」!

「謝謝大人,可是我們夫婦不想作官」。

震南吩咐在後廳排筵,大觥的酒,良玉拉着千乘的衣袖道:

「你不許多喝」!

「今天正應該多喝幾杯才對」!

「上囘不是爲你多喝酒,才害死了許多人,要是你不醉,我也不會一人在此,樊龍也不致……」

「好了,好了,我就不喝」!

「喝還是要喝一點,不要太多,來,我們敬馬土司一杯」!

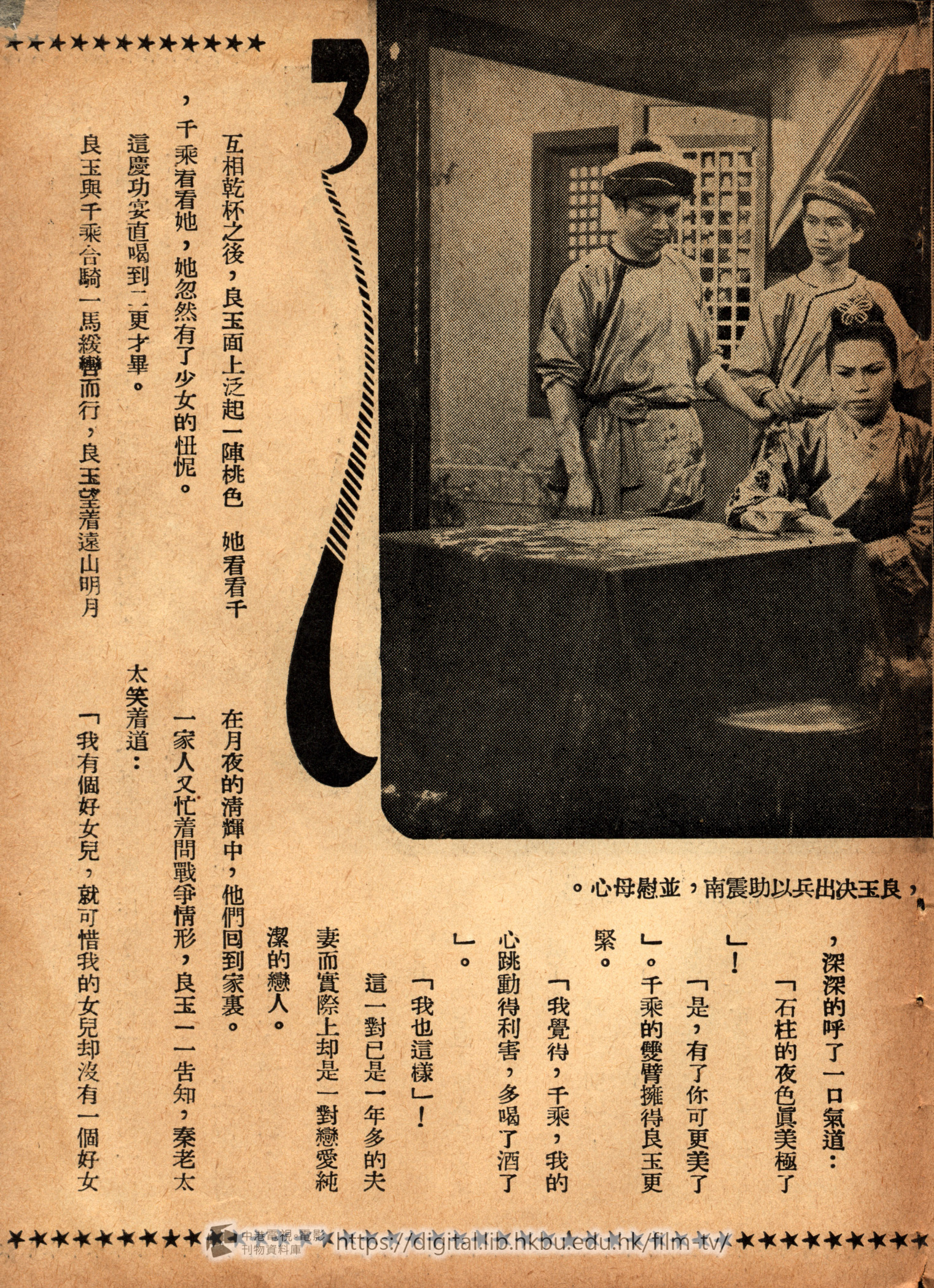

互相乾杯之後,良玉面上泛起一陣桃色,她看看千,千乘看看她,她忽然有了少女的忸怩。

這慶功宴直喝到二更才畢。

良玉與千乘合騎一馬緩㘘而行,良玉望着遠山明月,深深的呼了一口氣道:

「石柱的夜色眞美極了」!

「是,有了你可更美了」。千乘的雙臂擁得良玉更緊。

「我覺得,千乘,我的心跳動得利害,多喝了酒了」。

「我也這樣」!

這一對已是一年多的夫妻而實際上却是一對戀愛純潔的戀人。

在月夜的淸輝中,他們囘到家裏。

一家人又忙着問戰爭情形,良玉一一吿知,秦老太太笑着道:

「我有個好女兒,就可惜我的女兒却沒有一個好女兒」,千乘大笑。

「媽……」良玉一邊打千乘一邊害燥似奔囘房去。

千乘一隨笑進房去:

「良玉」!

「唔……」良玉正在摺被啦。

「今天我還是睡小床」?千乘以一手搭她肩上,她不好意思的避過:

「當然你睡小床」!良玉順手一指千乘習慣地看看那小床,縐縐眉頭:

「這小床木板挺硬」!

「那麽你睡大床,我睡小床」!

「我睡不慣大床,空落落的」。千乘簡直有點像撒嬌了。

「那你就別睡」!良玉笑了,她說:「在軍事上我是長官,你得服從我」!

「可是現在是我長官了」。

「我不聽命令,你怎麼樣」?

良玉果然往小床那邊去了。千乘無可奈何的自己解除戎裝,一天厮殺,他也太疲倦了。

良玉也睡了,她也解除戎裝,熄了燈。

兩人都没睡着,正同燕子般呢喃的聲音,似乎一宵都沒有睡着。

銅漏已滴盡了。

早晨,初冬的陽光,無力地披在這美麗的石柱河上。

在那所小房子的窗口上,太陽俏皮地在窗上偷窺。

房間裏那具小床,被褥絲毫未動,太陽又爬開了,落到大床前,床前有四隻鞋。

良玉太疲乏了,千乘看看她的帶笑的睡容,忍不住吻吻她,這一吻却吻醒了她。

她不好意思地翻了個身。

「千乘,太陽都這麼高了」?

「媽也許正等我們吃午飯呢」?

「這麽晚了?」良玉一滑碌爬起床來。

小夫婦梳梳洗洗的,這才開了房門,互扶着出房,老太太已經等在門口了。

「早」!

「早!媽」。二人都有點不好意思。

「我替你們買了許多菜,你看,雞,肉,魚,蛋你們昨天太辛苦了」。她一笑又道:

「今天也該賞賞你們」

良玉却以爲這話中有音,面孔立刻就漲紅。

秦大媽入厨取菜,良玉擰了千乘一下:

「都是你不好」。

秦民屏看到這情形,哈哈大笑,笑得二人都不好意思。

秦大媽出來擺齊了菜,民屛請姐夫姐姐上座道:

「我們的大功臣,我敬你們一杯」!老太太飮完酒,但嘆了一口氣道:

「不是我年紀大的人又多說話,我有個龍幹的女兒,我的女兒却不曉得我要一個她的女兒」!

良玉不响。

「你不必担心」!千乘笑道:

「她遲早會有一個女兒」!

「眞的」?老太太高興得很,她又跳了起來,良玉羞得無地自容,狠命的扭了千乘一把。

良玉的力氣大,這一把,擰得千乘殺猪似的叫起來。

民屛與老太太大笑起來。

良玉一溜煙囘房裏去了。

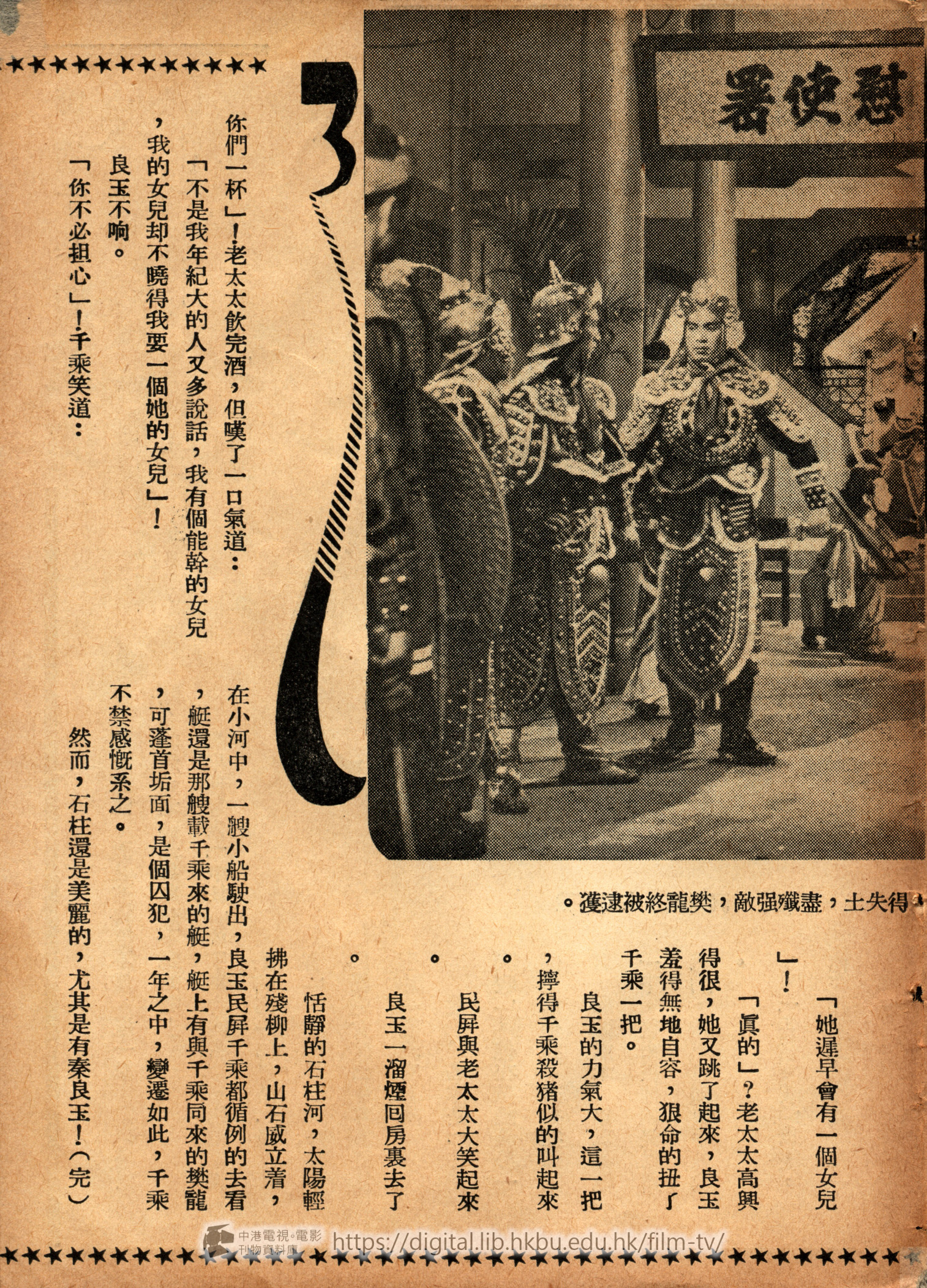

恬靜的石柱河,太陽輕拂在殘柳上,山石威立着,在小河中,一艘小船駛出,良玉民屛千乘都循例的去看,艇還是那艘載千乘來的艇,艇上有與千乘同來的樊龍,可蓬首垢面是個囚犯,一年之中,變遷如此,千乘不禁感慨系之。

然而,石柱還是美麗的,尤其是有秦良玉!(完)