電影小說

風流小姨

(一)

星期日的早晨,劉元魁和太太方淑華又吵起咀來了。

近一個時期來,這一對夫婦總是無端的吵罵,差不多每日老是吵,可以不必吵的,一件極微小的事,根本沒有價値,只要一個不做聲,算了吧,也不會吵起來的,偏偏雙方都不肯讓步,一句不投機,劉元魁就咬緊頂上一句,方淑華呢,認爲丈夫故意同她爲難,當然也不肯吃虧,跳起來,責問個明白:

「我永遠想不明白,你到底同我是不是前世仇恨,今世要來受你氣惱?剛才我那句話,根本無心,你偏要駁個明白,說我壞了良心?你說喲!說喲!壞了什麼良心?」

接上是雙方拍桌拍凳,摔杯子,鬧得鳥烟瘴氣。不成個家庭,徒貽隔壁鄰居,背後訕笑,說是:「這份人家,總歸完了,沒有一天不吵,夫妻兩人,一對十三點。」

劉元魁火氣噴天對太太道:「因有上聯,才後有下聯只知責人,不知責己。你拍桌,摔杯子,難道我不會拍桌,不會摔杯子?嘿!嘿!」

方淑華也沒力氣吵下去,只會一陣冷笑,苦笑。說道:「好了,不同你吵罵下去。人家已經在背後罵我們夫妻是一對十三點。總而言之,是我倒霉,嫁了你這種肚皮裡吃尿的丈夫,一世苦不出頭,這個家庭不成體統,也不像是個家庭!」

劉元魁還嘴道:「我肚裡吃尿,你肚裡吃的石世上少見,別替我煩了吧!滾你媽的!」

不好了,方淑華又駁了這句「滾」,忍不住氣,「哇哇」大哭大跳的又吵起來,要丈夫交代「滾」是什麽意思,她預備「滾」滾了。鬧得女傭黄媽,不知如何是好,左勸右勸說道:「只要一個不出聲,就算了,不會吵下去的,夫妻何必像個仇人一樣?算是什麼名目呢?」

黃媽這幾句話,倒也發生效用,夫妻二人也沒再吵鬧下去。方淑華一人坐着發怔,想起劉元魁當初追求她的時候,多末的好,樣樣百依百順,像一頭綿羊,講話也低聲靜氣,脾氣又好,如今完全變了一個人,眞像隻老虎一樣,性情又暴燥,沒有一天不吵咀。

方淑華想到這裡,深深嘆了一口氣。忖想:「人是未婚好。一旦結了婚,便跨進了墳墓。」

而劉元魁呢,也在那裡默默的想,他想起方淑華,沒有同她結以前,多末的温柔體貼,樣樣百依百順,講話聲音也很低低,脾氣之好,全世界所未遇,天下第一,想不到結了'婚後,完全變了一個人,眞是隻雌老虎一樣,脾氣暴燥,沒有一天不吵咀。

劉元魁想到這裡,深深嘆了一口氣。忖想:「媽特皮,不如獨身漢好」

一時公說公有理,婆說婆有理。

黄媽看看他們兩人面色,雖未吵,但都是惡狠狠,氣沽沽的,又是以不住笑了起來。

劉元魁見黃媽笑,責問道:「笑什麼?走開去。」

黃媽夾屁股,連忙溜開去。

(二)

這一天,恰巧是方淑華的妹妹方婉華,由國外到埠之日,而又正逢例假,方淑華與劉元魁,原打算到派機場去迎接的,未料經過這一場吵鬧,方淑華氣憤極,無意中把劉元魁的眼鏡打碎了,元魁就借配眼鏡爲藉口,獨自往外一溜,一切死人不顧。

方淑華氣得發抖,大跳,指着元𣁽背影大罵。

但是他們這麼一吵,躭誤了接飛機時間。淑華等丈夫囘來,勢必不可能,無可奈何,只好草草修飾,像飛一般的趕往飛機場去。

(三)

在另外一家客廳裡,陶樂山忙碌地佈置好陳設,握了一束鮮花,也準備去迎接在國外時的同學方婉華,不料尙未踏出大門,他那位醜而肥碩,自命西施再世的表妹石珊蒂,又來跟他相纏。

石珊蒂妖腔妖氣,張開血盆大咀笑道:

「啊喲,我的表哥,好久沒有來拜望你了,近來好嗎?我們坐下談談,談談。」

石珊蒂生得又肥又醜,腰支像隻柏油筒,而氣力很大,一跨進客廳,便把陶樂山手一拉,硬勁逼他椅子上坐下。忽又大笑大樂說道:

「啊喲,你手上一束鮮花,是不是送給我的喲?表哥,親愛的表哥,眞是謝謝你了!」

這一來惹得陶樂山走投無路,拼命跳脚,竭力拒絕招架,愁眉苦臉道:

「珊蒂,珊蒂,爲什麽你這作風還是不改,講話管講話,何必動手動脚,太不成樣了!」

這一來,石珊蒂越是撤嬌,醜人多作怪,手掌索性摸到陶樂山臉上來,嘻嘻哈哈,笑做一團槽,不成體統。偏要査問這束鮮花,是不是送給她的,還是另外送給一女朋友的?纏繞不休。

陶樂山爲了去迎接女同學方婉華,苦又未便吿訴她,只是一味搖着手,叫苦連天說:

「帮帮忙,拜拜你,好了,快放我走吧,我有急事出去。」

「什麼?有急事出去?什麼急事?難道急事還要送花的嗎?你不老實吿訴我,偏不放你走!」

石珊蒂便老實不客氣,阻擋了門口,死也不放他溜走出去。並且雙臂交义腰支,像個老虎婆。

陶樂山看看手錶,又是「哇哇」大嚷大跳,不斷說着:「糟糕,糟糕,眞糟糕!完了!完了!一定就躭悞時間了!」他手上一束鮮花,亦因招架表妹,拉得七零八落,花瓣散了一地。

正在這時,總算來了一個救命王,幸虧對石珊蒂用情最專的胖哥哥,杜百彩來找尋她。跨進大門,一見愛人珊蒂,哈哈大笑一聲:

你……你把我找苦了,原來竟在你表兄府上,好得我屈指一算,算出來的。」

石珊蒂頓時注意力集中在胖哥哥身上,不覺大喜,當時直撲過去,男女兩個胖子,合抱在一起,無限親熱,一時難分難解。

陶樂山眼快,脚快,趁機急脫身,踉蹌趕出大門,駕着私家車,飛馳機場而去。

(四)

原來這時侯,方婉華早自飛機上落來,提着行李,正在彷徨的在機塲上東張西望,心裡忖想道:

「奇怪了,爲什麽一個人也沒來接我?姊夫不來也罷,爲什麼姊姊也不來?未免太薄情了……奇怪,奇怪,陶樂山也沒有來,前幾天早拍電報給他們的,電報决計不會悞事,决計不會不送到。」

方婉華還在等候,因又想起,可能他們會遲來一步,返時正在路上趕來,絕對不會三個人,一個也不來的,事非出奇嗎?

如是足足又等了半小時,機場上客人早巳走完,而且都有親戚朋友來迎接,這時祗有她一人了,留在這裡,實在窘極不堪,不耐煩再等,很是生氣,便召來一輛「的士」,獨自一人出了機場。

萬想不到,婉華前脚上「的士」,馳走未滿二分鐘,她的姊姊方淑華恰巧急急趕到,以致兩車相左,在路上錯過,沒有知道。

方淑華趕到機塲,急急忙忙到裡面候機室,四處亂找,始終不見妹妹,有些訝然起來,心裡忖想:「倒是怪事了,電報上明明說這班機來的,爲什麼又悞期不來,簡直開玩笑,害我趕得一身大汗,上氣不接下氣,眞是倒霉!」

她又問機站上職員。

職員吿訴她:「客人都散了,你的妹妹不妹妹,我怎知。」說着背住手走了。

方淑華掃興得很,只好茫然走了出來。

方淑華在飛機塲出口處,撲面吹來一輛私家車,裡面駕車位子上坐的是急性子陶樂山,他從玻璃當上看出,知是方婉華,連忙煞車,自說自話,硬將她拉了上車,一陣歡喜,卽上駕車速行。

原來淑華姊妹原是雙胞胎,面貌一式一樣,身裁高低,也一式一様。

陶樂山性子本急,又不曾仔細察看。就把她當作女同學方婉華,驚喜萬狀的迎接了去,還以爲接機,時間未曾躭悞。

在汽車裡,方淑華對他說明,問他尊姓大名,從沒謀過面,怎麼拉我上車呢?

那知陶樂山親自駕車,是不能和人講話的,因此差些在路上壓死了一個行人,闖出大禍。

方淑華沒法,又驚又急,會不會遇了壞人,但,愼防車子再出毛病,祗好讓他接了去,再說。

(五)

這時候,方婉華帶了行李,「的士」巳到了姊姊家裡。一進門,女工黃媽也以爲是太太,又見她穿着非常漂亮,時新的服裝,摩登的裝束。黃媽就笑逐顏開,看看又看看,稱讚道:

「太太喲,你早就應該打扮打扮,這樣就漂亮了,也免得先生看了不順眼,不是也可免了天天吵咀。太太打扮美麗?到底會得先生歡喜的。」

方婉華有些莫明其妙,正想問黃媽,你說些什麽,黃媽不待她開口,又把劉元魁嘮嘮叨叨批評了一通,怎麽不好,怎麽不該,難怪夫妻天天吵咀尋相罵。

聰明的婉華,因此已經聽出姊夫和姊姊的感情不和好,家庭情况,全部獲個知悉。當然她未便忘加批評,隱忍在肚裡不說。

當時見姊姊和姊夫,都不在家,同女工也不必多說什麼,只叫她安排冲凉水,拿出浴衣,急於洗個暢快的浴。

婉華在浴室裡,上下脫得精光,下了浴缸,洗了好久,任何地方,力擦。正在此時,姊夫劉元魁,配了眼鏡囘家了,不見太太淑華,問黃媽。

黃媽道:「太太在冲凉。」

劉元魁也沒做聲。

隔了一囘,方婉華穿了姊姊浴衣,站在房間窗前梳頭。

劉元魁走了進房,見了她的背影,以爲是淑華,於是坐下,拿出配來的眼鏡,在她背後大發牢騷道:

「你自己想想,莫明其妙的把我一付眼鏡打碎,又害老子損失了一百念元,重新配來一付。老子嫌錢多苦,你們做太太的,一點不替做丈夫愛惜金錢,只會發脾氣,吵鬧,是你唯一本領,媽的,倒霉是我,與你絲毫不相干,討着像你這種太太,前世作孽!唉!」

劉元魁嘰哩咕嚕,罵個不休。

方婉華沉住了,暗喑好笑,險乎笑出聲來。因而更證實姊姊同姊夫,確感情太壞了。

但,她仍佯裝着梳頭,不囘顧臉來,聽聽姊夫還罵些什麼,倒是很滑稽的。

果然,劉元魁又罵了,他見桌上一盆火腿疍,指着罵道:

「一看見這東西,就倒胃口,早點心,天天火腿疍,天天火腿疍,你喜歡吃,老子偏不喜愛。家庭裡,樣様由你主張,樣様由你專權,我一點沒有插咀餘地,你愛吃,也要逼人愛吃,難道你吃尿,吃糞便,也要人家跟你?眞是放屁,你比武則天還獨裁,你是希特勒轉世你是女大亨,做男人的,眞也坍盡了台,做人趣味缺乏!」

方蜿華忽然囘過頭來,只是向他微微而笑,但也不自承,我非你太太,是你小阿姨,而向他呆看,呆望,試試他目力,會不會仍當她太太看待。

她笑得異樣可愛,特別的明艶。

劉元魁有些怔住,發現有些不對了,亂抓頭皮,好像不是太太。定睛仔細一看,方才使他驚喜起來,但又使他窘極不堪,連忙起立,哈哈大笑,說道:

「啊喲!想不到是你——婉華妹妹,你……你爲什麼不出聲?啊喲,簡………簡直開姊夫玩笑了!哈哈哈哈。」

婉華當然也有一套話來囘答他,却是說得非常得體,而又輕描淡寫,不着邊際的。臉上却是始終含笑着,而且笑又笑得極其可愛。

劉元魁窘道:「我………剛才沒有說過什麽吧?」

「沒有說過什麼。」婉華嫣然:「不過我都聽見,知你不是罵我,是罵我姊姊。」

「請莫誤會,我實在不是罵你。」

劉元魁對小姨這一種風姿的美,發生了絕大興趣。同時又再三道歉,再三解釋。

這時黃媽進來,見火腿疍放着,仍未吃,問道:「先生,火腿疍,你不吃嗎?」

婉華故意對黄媽貶貶眼睛,她補充道:

「姊夫,這火腿蛋是我燒的,燒給你吃的,恐怕燒得不好,請姊夫原諒。」

劉元魁忙跳起來道:「吃的,我頂喜歡吃火腿疍,是阿姨燒的,格外喜歡吃。」

卽上一口氣把火腿疍吃光,吃得津津有味,讚不絕口。

黃媽在旁又好笑又好氣,諷刺了兩句。引得婉華格格笑了起來。

劉元魁又窘又急,不知如何是好。

(六)

方淑華被陶樂山迎接到了陶家,經過詳細解說之後,陶樂山恍然大悟,不得已只好讓淑華姑先打電話囘家去問,妹妹究竟囘來了沒有,機場並沒接到。

婉華接的電話,知是姊姊打來,連忙吿訴姊姊:「我已經囘來了!」又抱怨姊姊爲什麼不到機塲接她。淑華旁的不說什麼,只說:「我馬上囘家,現在我在陶家………」

陶樂山把電話搶來竭力相邀,要婉華到他家裡去。更說了一套誠懇的話。

這一來婉華不得不答應去陶家。

當下劉元魁拍足婉華馬屁,親自陪她去陶家。一路說了許許多多感情用事的甜言蜜語。

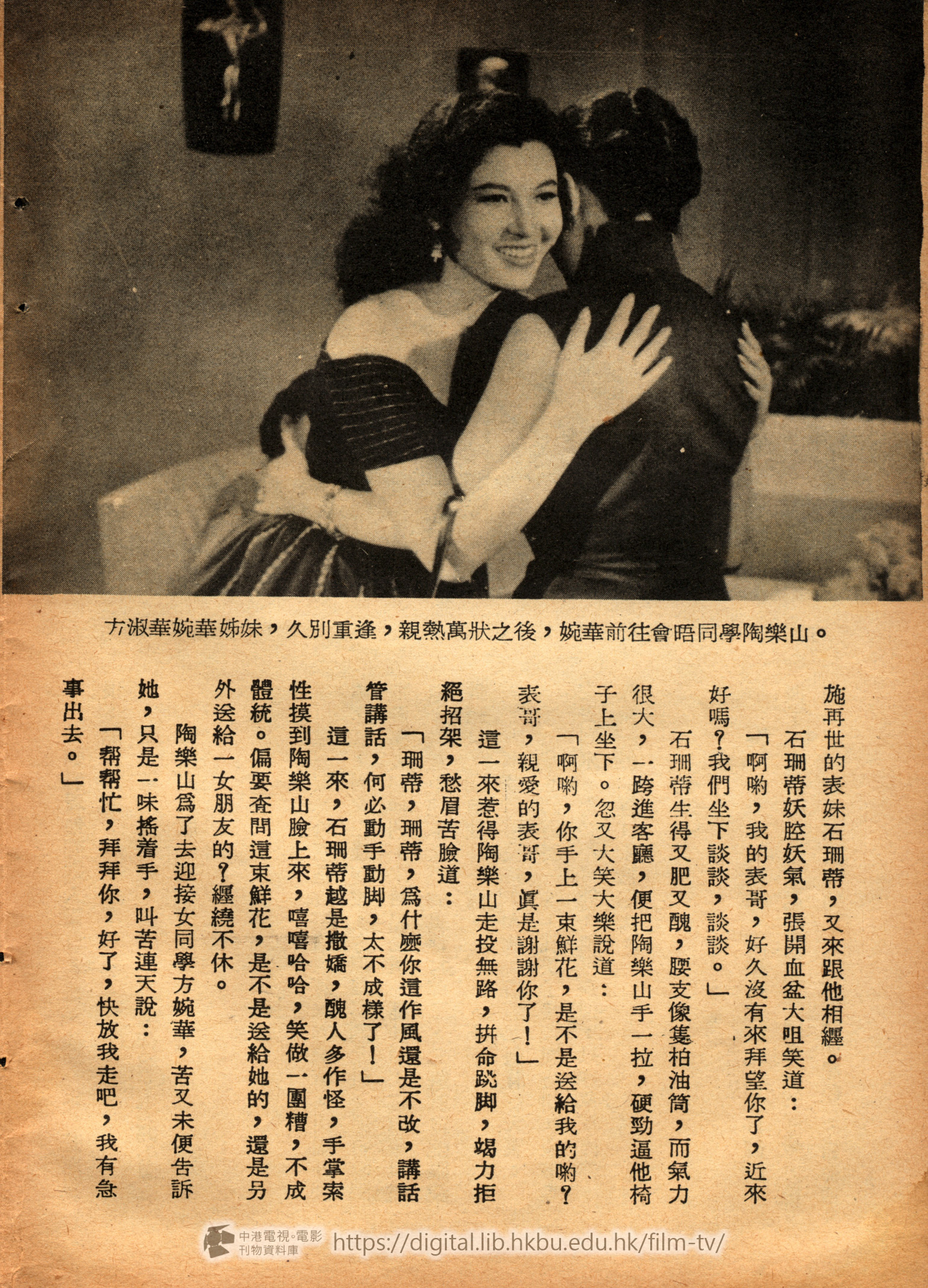

二人到了陶家,姊妹久別重逢,當然親熱萬狀。

陶樂山見了婉華,自然也是高興不過。

方淑華說出陶樂山接錯情形。又是引得大家狂笑不已。

婉華指住陶樂山笑說:「你這性子急的脾氣,爲什麽還是沒改,眞是這一輩子沒法改過了。」

這時石珊蒂與杜百彩談談講講沒有走,仍在陶家,見淑華一對姊妹,裝束入時,貌美麗,認爲來了勁敵,便一肚子生氣,但無由發洩,一股兒出在胖哥哥杜百彩頭上,不把他當蘿蔔靑菜,一頓臭罵。

好得杜百彩却有耶穌精神,對石珊蒂笑嘻嘻,面皮厚厚,始終不生氣。石珊蒂也弄得無可奈何。

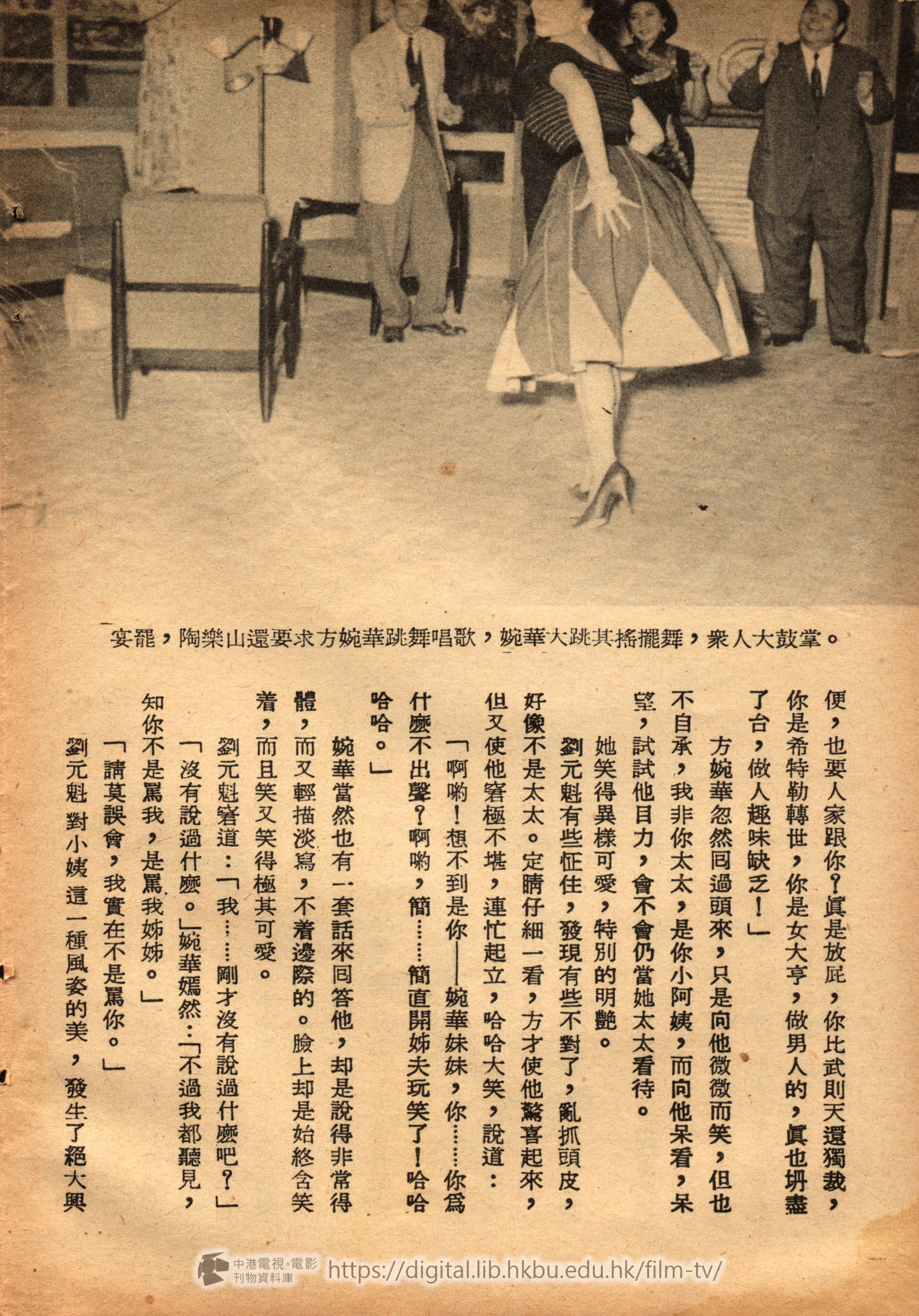

之後,陶家又來了小朱夫婦,和還有其他親戚朋友,大家都很熱烈的歡迎婉華,因知她方自國外而返,還要纏住她唱外國歌,跳外國新奇舞,一唱一和,一窩蜂的再三要求她。

婉華以盛情難却,只好唱了一支不算,還要求唱第二支,舞了不算,還要求舞第二次。

於是掌聲如雷,彷彿造反。

大家快樂,嘻笑,鬧做一團。

只有石珊蒂頻頻冷笑,不肖一聽,不肖一看,一人氣得發抖。

還有小朱太太,氣量極小,妒嫉心重。也在向丈夫暗暗訓斥,責他瞎起勁,軋鬧猛,有何好聽,像放洋屁,跳的舞,像乞丐打架,發神經病,莫明其妙。

小朱只好扮起面孔,不敢笑。原來他是個怕老婆傢伙。唯太太之命是從人物。

(七)

劉元魁自從小姨進門之後,彷彿做着美麗的夢一般,顯得樣樣快樂起來,做人也大大提高了興趣:他對婉華的性情還沒弄淸楚,有些地方,老是自作多情。竭力討好,奉承。

殊不知婉華,久居法國,無所謂男女界限之分,也談不到什麽男女授受不親,並且又是個天眞無邪的少女。她與姊夫談話,出入,在她是無愧於心,視爲,極尋常一囘事。

不料因而引起兩個人的快會。

一個是她同學樂山,一個是她姊姊淑華。

石珊蒂這個醜怪女人,看在眼裡,認爲良機不可錯過,便拼命向陶樂山進攻,盡其追求能事。

她那裡想到自己的尊容,和體格像隻郵政信箱,有使人不敢問鼎。

追求結果,當然百分之百失敗了,失敗後的石珊蒂,還抱怨杜百彩拉住她後腿,爲何要釘緊不放,因而陶樂山放棄不要她了。却把杜百彩罵得狗血噴頭。不當他一個人。

杜百彩哭笑不得,有苦無處申訴。只背後向人說:「石珊蒂這女子,一點不知好壞,也不想想,自己一隻肥母猪。我愛她到三十三層天,完全肥碰肥,出於眞心,一點不知,貪心不足,還想去追求陶樂山,好了,打了退票,恨到我的頭上,眞把我氣死。」

聽的人哈哈大笑。都說:「也只有你杜老兄收舊貨,人家不要,你都要。」

而陶樂山呢,想找劉元魁談話,預備試探口氣,莫非也爲了婉華。却被元魁觸了一鼻子灰。都是爲了私心,原因都爲了淑華一人。

於是狗急跳牆,陶樂山吃了這個虧,誓必報復,便喑底在淑華面前,盡其破壞,挑撥,離間能事,實行借刀殺人之計。把劉元魁如何如何下流,如何如何爲人不齒,預備存心拋棄你,把你妹妹捺上手,進行玩弄。

果然淑華中了計,一氣之下,飮泣不已,當下便留了一封信給妹妹,叫她鄭重考慮,注意。獨自往澳門一溜,去看媽媽去了。

婉華見了姊姊的信,宛如靑天霹靂,又驚又急,報吿了對元魁,有人在破壞,如何是好,現在姊姊溜走澳門了。

婉華說着哭了起來。

劉元魁爲了這事,而假裝憤怒,對婉華之愛,明明是有這個心,但,事未成熟,巳爲人揭發,暗自跳脚不已。

婉華拭涙道:「姊夫,事情旣然鬧到這個地步,我做小姨的,處境很為難,事關家庭你同姊姊幸福,我不願給姊姊發生悞會,不如我們二人前往澳門,向姊姊解釋,叫她囘來」

劉元魁存心,果然打算向小姨染指,今見淑華去了澳門,倒是個難逢的進攻小姨機會,豈肯放棄,便用種種說法來搪塞,不主張去澳門,說淑華這一二天就會囘來,何必多此一舉。

同時劉元魁對婉華大献殷勤,以期必得。

婉華已看出姊夫,確有不懷善意,企圖得到她的愛。是可忍,孰不可忍。當時想了一陣,忽得一計。只說:

「好了,不去澳門也算了,不過看你對我種種情形,也難怪人家背後說壞你的……」

元魁笑嘻嘻道:「不,我愛你,確也是事實,一點不假,我可以挖出良心,來對天發誓……」「好了,我,可以接受你的,慢慢的來吧,不要操之過急,也不要露骨表示出來。」

「現在我想到陶樂山那邊去,叫他說話愼重一些,破壞你的,就是他呢。」

「好好,好好,快去,快來。」

婉華出得大門,立刻前往澳門去了。

(八)

劉元魁在家左等右等,不見小姨囘來,不勝納怪,到了晚上,深夜,始終不見囘家,一夜失眠之後,計上心來,料必陶樂山從中搗鬼,把她藏起來,一早火氣噴天,直趕到陶家要人。

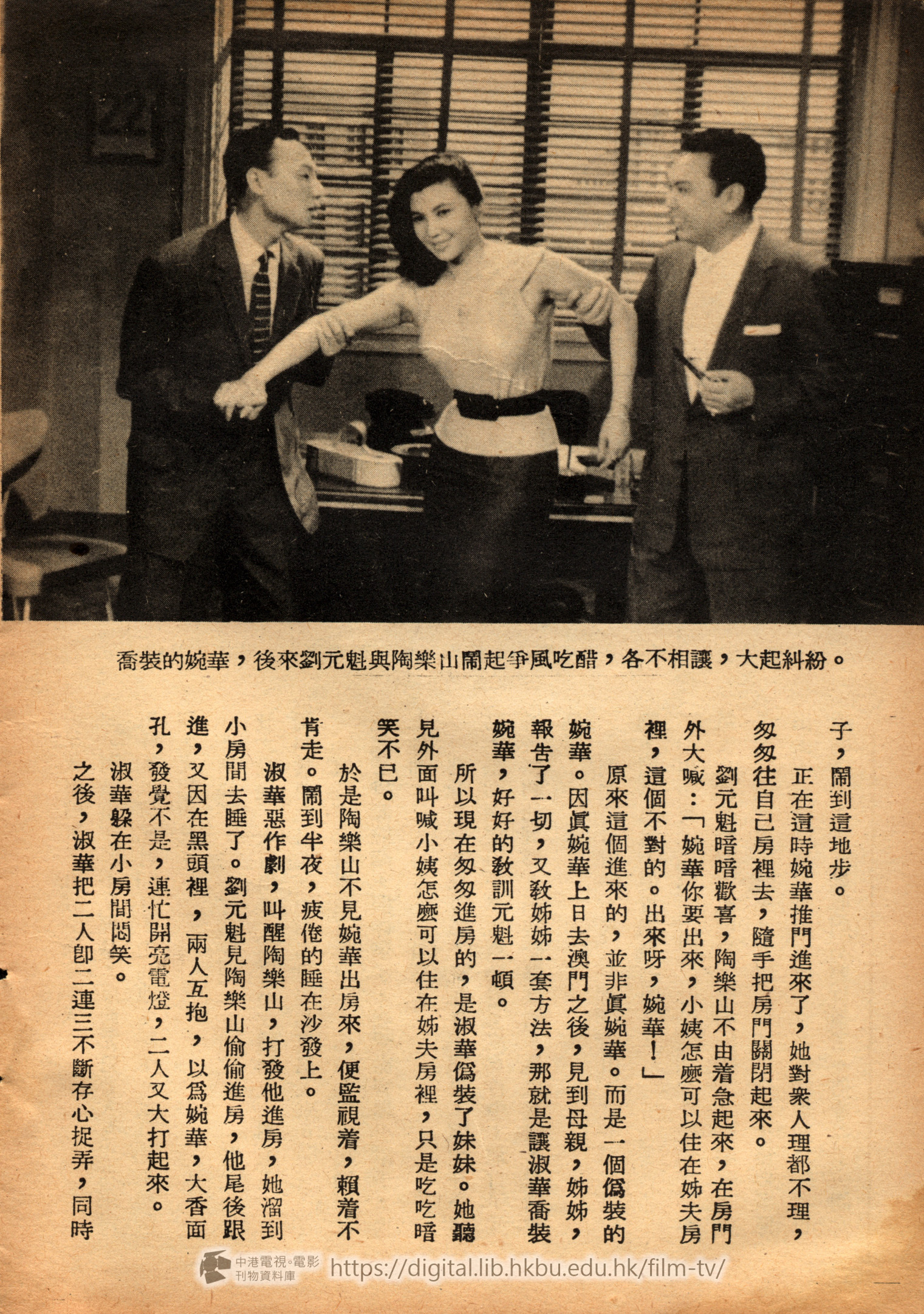

陶樂山亦因不見婉華,反向元魁要人。現在來得正好,未待元魁開口,先問他要婉華。並且是來勢洶洶,火起面孔。

不好了,二人言不投機,立刻破臉,一塲大吵,旣之動武,大打出手,鬧得不成體統,各不相讓,一個問其要交出人來,一個也問其交出人來。

這時石珊蒂與杜百彩適至,見二人打得起勁,都是爲了爭奪婉華,機會來了,珊蒂從旁煽小扇子,火上加油,二人打者格外激烈。

耶穌精神的杜百彩,實在看不順眼,連忙好心解勸,誰知陶樂山一拳打劉元魁,沒有打中,却打了元戲後面的杜百彩,頓時受傷滾倒,鼻血直噴,殺猪般極叫!

劉元魁看情形,有敵不過陶樂山,君子不吃眼前虧,溜爲上策,便拔脚飛逃囘家。

這一夜,陶樂山因白天打了勝敗,便老實不客氣,公然來到劉元魁家裡,坐等婉華,口口聲聲,還是要元魁交出婉華來。元魁如何能忍受,火得要轟他出去。石珊蒂和百彩也在座,百彩便指着滿臉紗布包紮的傷勢,再三勸他們不要打架了。何苦爲了一個女子,鬧到這地步。

正在這時婉華推門進來了,她對衆人理都不理,匆匆往自己房裡去,隨手把房門關閉起來。

劉元魁暗喑歡喜,陶樂山不由着急起來,在房門外大喊:「婉華你要出來,小姨怎麼可以住在姊夫房裡,這個不對的。出來呀,婉華!」

原來這個進來的,並非眞婉華。而是一個僞裝的婉華。因眞婉華上日去澳門之後,見到母親,姊姊,報吿了一切,又敎姊姊一套方法,那就是讓淑華喬裝婉華,好好的敎訓元魁一頓。

所以現在匆匆進房的,是淑華僞裝了妹妹。她聽見外面叫喊小姨怎麼可以住在姊夫房裡,只是吃吃暗笑不巳。

於是陶樂山不見婉華出房來,便監視着,賴着不肯走。鬧到半夜,疲倦的睡在沙發上。

淑華惡作劇,叫醒陶樂山,打發他進房,她溜到小房間去睡了。劉元魁見陶樂山偷偷進房,他尾後跟進,又因在黑頭裡,兩人互抱,以爲婉華,大香面孔,發覺不是,連忙開亮電燈,二人又大打起來。

淑華躱在小房間悶笑。

之後,淑華把二人卽二連三不斷存心捉弄,同時又把石珊蒂,杜百彩一齊捉弄,這四個不斷上當,不斷吃苦,打架,鬧得烏烟瘴氣,天翻地覆。

下一夜二人都受傷倒在地上,眞的淑華來了,說明喬裝經過,二人才知不斷上了大當,慚愧無以自容,索性閉起眼睛,裝出死腔。

事後,劉元魁在家養傷,對淑華又愧又歉。黃媽奇怪地問道:「眞奇怪,爲什麽一樣是一個女人,先生會興趣不同?這是什麼道理?難道有什麽分別?」

這時眞的婉華自澳門囘來,帶同陶樂山,前來向姐夫講和,彼此見了,眞有點難爲情了。

石珊蒂也帶了杜百彩前來,吿訴大家一個喜訊,她什麼也想穿了,覺得胖哥哥杜百彩頂好,所以今天他們决計訂婚了,希望別錯過春天的好夢哩。(完)