難明姊妹心

電影小說

一對姊妹 两樣心情

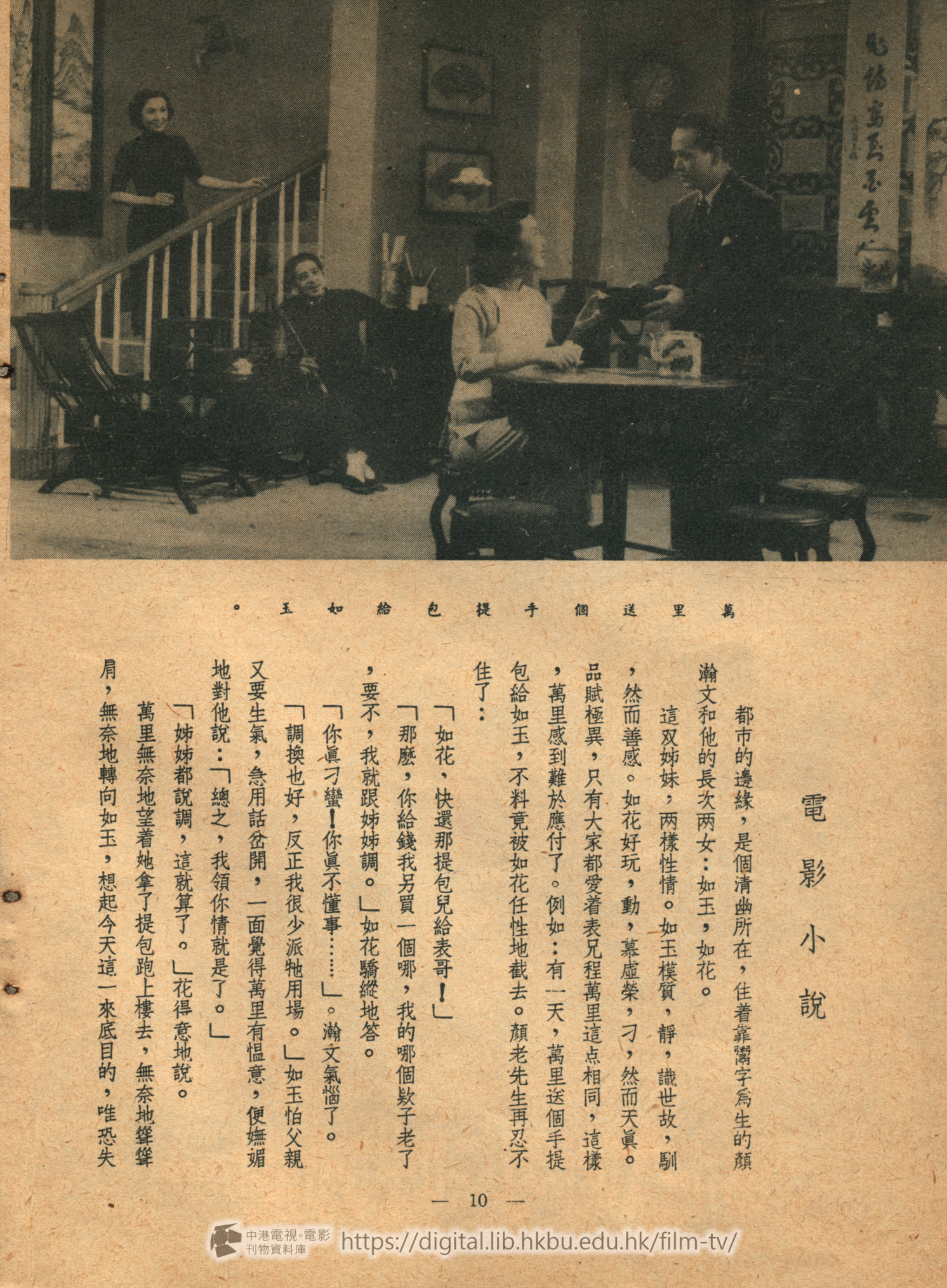

都市的邊緣,是個清幽所在,住着靠鬻字爲生的顏瀚文和他的長次两女:如玉,如花。

這双姊妹,两樣性情。如玉模質,靜,識世故,馴,然而善感。如花好玩,動,慕虛榮,刁,然而天眞。品賦極異,只有大家都愛着表兄程萬里這点相同,這樣,萬里感到難於應付了。例如:有一天,萬里送個手提包給如玉,不料竟被如花任性地截去。顏老先生再忍不住了:

「如花,快還那提包兒給表哥!」

「那麽,你給錢我另買一個哪,我的哪個欵子老了,要不,我就跟姊姊調。」如花驕縱地答。

「你真刁蠻!你眞不懂事⋯⋯」。瀚文氣惱了。

「調換也好,反正我很少派牠用場。」如玉怕父親又要生氣,急用話岔開,一面見得萬里有愠意,便嫵媚地對他說:「總之,我領你情就是了。」

「姊姊都說調,這就算了。」花得意地說。

萬里無奈地望着她拿了提包跑上樓去,無奈地聳聳肩,無奈地轉向如玉,想起今天這一來底目的,唯恐失望的問如玉道:

「今天有空嗎?希望你可以陪我出去逛逛。」

「很難說什麽時候有空,家裡的事總有那末多,老覺得放不下,我不去了。」如玉無奈地答。

瀚文對萬里這個沉實的青年姨甥,素來印像不壞。由於自己的個性孤高,也許因爲家境並不富裕,所以有來往的親屬就不多。今見萬里邀約如玉,他倒歡喜帮個忙,於是放開煙管,對玉說:

「玉,你也該出去散散,他在行裡又不常有空,我寫字有如花跟我張紙就成了。」

两人得着瀚文的贊同,相顧一笑,萬里催促如玉更衣去。那時如花已披着外衣下來。

「表哥,你看這提包多配我這外衣,你要不送我,多可惜!」花得意地擺弄着新手提包說。

「只要是你喜歡的,就什麽都配了。」萬里一肚子氣正沒處去。嘲笑地答。

「難道不⋯⋯嗎?」如花不領會萬里的語氣。

說完。如玉已換好衣服,向瀚文吿說外出。萬里也跟着吿別。如花急得直跳起來。

「表哥,等等我,我也去!」两人都頓住了。

「如花!你墨還沒有硏好。不准去!你想想你媽死後;你姊姊多辛苦;你竟不讓她去散散悶?」

如花雖不服,但祗得鼓着腮,負氣地擂墨砵。

碧海,藍天,青山,白雲,獨立的孤松,峭峙的崖石。對眼前總總,萬里與如玉沉醉到自然中。

自然地,他們相互地交換着:柔情,蜜意,赤胆,丹心,純潔的愛念,眞誠的誓語。

萬里與如玉沉醉在自然中。

「多美的海,多深的海。」如玉感歎地說。

「但願你我情愛,永遠像海樣美,海樣深。」

「嗯!⋯⋯⋯⋯⋯⋯」如玉欲語無言。

「怎的?不舒服?」萬里詫異地問。

「唉!」如玉傷感地說:「表哥,我愛你,但如花也愛着你,所以我感到我這愛是自私的。」

「那叫我怎辦呢?」萬里困惑地說:「我並不愛她;何况,愛情根本就有自私的意味。」

「其實,」如玉沉思地說:「我豈願放棄你,只怕如花心性不定,受了失意的打擊,便妄作胡爲起來⋯⋯不過,但願環境變易罷,最怕到那時,連你也變了心哩!果眞,我眞要從這兒跳下去!」

「任令海枯,我心不移!」萬里堅决地誓說。

他們互相地交換:純潔的愛念,眞誠的誓語。

樹上噪着歸鴉,夕陽斜照歸帆,彩雲朶朶,也隨風尋找歸程,他們倆也泛起了歸意。

如玉半天郊遊,使如花多担當了部份家務,教她旣妬且恚。所以當晚只是鼓努着腮,不語。

「如花,是不是很早便吃了飯了。」如玉知道她的妹妹在發甚麽氣,故意找話打開悶局。

「吃飯?受氣就已經飽了!」如花憤憤地答。

「沒頭沒腦的又生氣,何苦來?」如玉勸說。

「誰像得你那麽有頭有腦的,有爸爸偏心,表哥又鍾愛!」如花借題發洩着。

「你的話多沒道理!我們姊妹,爸爸對我們有什麼彼此呢?不過有時候你的小孩子皮氣惱了他,就說你幾句罷!」如玉委宛地解說。

「我是小孩子皮氣嗎?那麽你就是成人皮氣了嗎?怪不得表哥不跟我好,原來你在唆擺說我還是小孩子!」如花更放縱地搶白。

「你眞不講理,我幾時講過這樣的話呢?」

「你們整天談到晚,我怎知你幾時講呀?我不管那許多,明天我就向表哥問个明白。」說完,拉被蒙頭便睡,連隨又翻身坐起說:「你要我講理也行,除非你讓表哥給我!」

「表哥又不是木偶,怎能拿他推來讓去呢?」如玉大感困難地說。而如花心仍憤懑呢!

如花憤懣心情,醒來還未消失,記得曾說過要找表哥說個明白的話,於是托辭有要事,約萬里抽空出來到一家喫㗎啡館裡見面,但從何說起呢?她也茫然,只急得工作忙迫的萬里直跳:

「你究竟有甚麽要事呀?我沒空跟你玩呢!」

「要跟你講的事多着。」花依然慢條斯理地,說:「先喝杯茶,纔慢慢談談,火盪脚似的幹嗎?」

「那麽請你快講罷,我實在很忙!」里央說。

「看你急成那模樣,我吿訴你罷,我作夜整夜睡不着,今早一起來就覺得頭痛。」花驕憨地說。

「眞給你氣煞,我又不是江湖醫生,怎管得你那許多奇難雜症呀?」里氣極了。

「但歸根說起來,這是你害我的。」花詭辯。

「笑話得很,這也能算我的賬。」里想走了。

「慢走!你的賬還沒清呢!」花止着他說:「爲甚你送東西給體姊姊,又送給爸爸,偏沒有我,也就算了,但爲甚你帶姊姊出去玩,也沒我份,更唆姊姊嘲剌我;這樣,我怎能睡,我怎能不頭痛!」

連串的無理取閙,頭痛的該屬萬里;於是敷衍了两句話,站起來付賬便走;可是,如花又跟着:

「你要不答應待我像姊姊一樣,便不放你。」

如花果然不放萬里,跟他直返公司,萬里確實很忙,祇任她留在會客室裡獨坐,乍聞有聲問:

「你不是張小姐?」是經理呂斯仁向她搭訕。

「你認錯了人了,我姓顏的。」她天眞地答。

「啊!一定是在陳公舘開舞會那遭見過罷,臉怪熟的。」斯仁受他的姿色吸引了,再探問說。

「我說你認錯人是眞的!」她笑了起來,直率地說:「我爸爸說我們是書香門第。不放我跳舞的。有時,讓我唱唱歌,已是天大恩准了。」

「多可惜!」斯仁露着悲天憫人的神氣說:「像你這麽新派的小姐,竟有着个老派的爸爸!」

「纔是呢!所以我悶得很,想來找我的表哥程萬里談談找工作。」她給斯仁的假同情動了心了。

「嗯!他還沒空呢!不過像你這樣的人才,怕甚麽沒朋友散悶,找工作更沒意思。啊!你可喜歡唱歌?到舞場當歌手不更輕鬆有趣呢?」仁更挑誘。

「我可沒經驗呢!」花說着,心裡巴望成功。

「由我介紹是不成問題的。」仁保証地說。

两人約定當晚在天堂舞廳見。握別。不料竟遇呂太太撞入來,動了醋勁,還賴萬里出來認是自己的表妹,纔勉強解圍,但大家已費一大番唇舌了。

當夜;如花高興滿懷,整粧待發。

「如花,你又那兒去?」玉入見,詫異地問。

「你跟表哥出去,我有沒這樣的根査過你到那兒去呢?」花潑辣地答。

「不是我要根查你,只不過遇着爸爸問起來,也得個囘答罷!」玉是有點怕如花的搶白的。

「你說我睡了行了。」花覺得須要姊姊的合作,改變了語氣說:「讓我吿訴你,今天表哥請了假陪我去玩,我對他說:我不再是小孩子了,我已懂得愛情了。他説:他現在纔覺得我可愛;以後更要專一愛我,後來講到做事,他介紹我到一家報社裡工作,我現在是上班去。」花說完要出,玉跟着。

「你到報社上班?幹嗎穿漂亮衣服?」

「纔上班,光鮮點總比寒傖好。」花掩飾說。

「你要是當眞跟表哥去,我纔放你,要不然,我勸你還是不該出去。」玉懷疑地追着問。

「當然哪!怕甚麽?我又不是小孩子。」

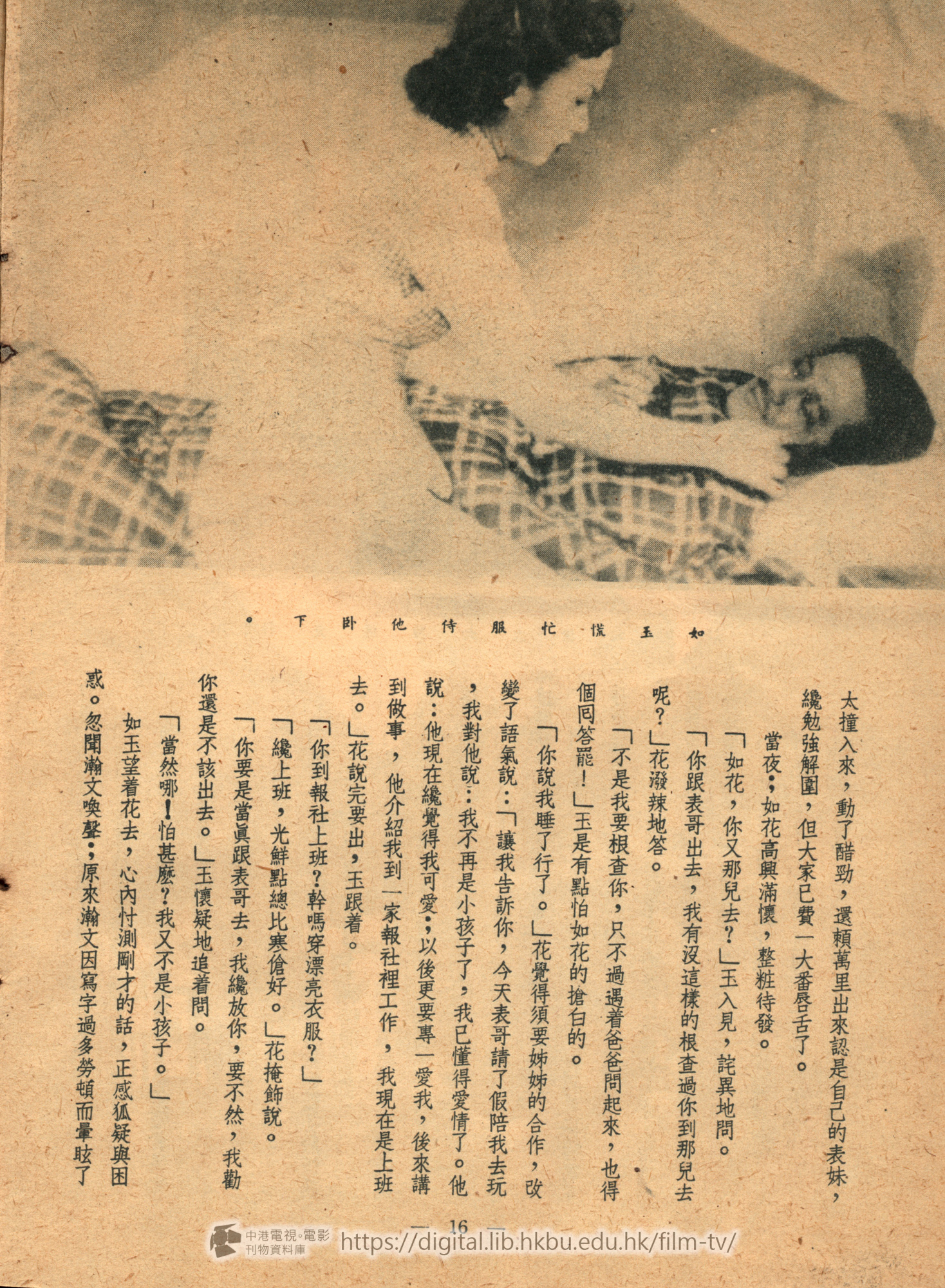

如玉望着花去,心內忖測剛才的話,正感狐疑與困惑。忽聞瀚文喚聲;原來瀚文因寫字過多勞頓而暈眩了,如玉慌忙服侍他臥下,無限心憂。

煩悶間,萬里來探,知如花說謊,更添焦慮。

燈紅,酒綠,軟語,清歌,朦嚨的虹霓,低迷的音樂。這些種種都給初涉舞塲的如花以新的感覺。看不清那些:輕颦,淺笑,紙醉,金迷,假做的愛情,偽作的善意。會是些包了糖衣的毒藥,竟給麻醉了。

「顏小姐,你唱得美極了!」當如花唱完一曲歸座時,斯仁阿諛地說。

「當眞的嗎?」如花給奉承得有點醉了。

「希望顏小姐以後肯爲我們担任節目。」舞場經理受過斯仁的囑託,特爲斯仁製造機會而說。

「在我身上,我保証顏小姐一定賞臉。」斯仁立即代如花答了。好借故親近,作進一步企圖。

「這好極了!我們就這樣一言為定吧!」經理說完便行開去了。

如花當時有點受寵苦驚,有點迷醉,感到滿足。認定結識斯仁為莫大幸事。不期然地對斯仁説:「我該怎樣感謝你纔好?」

「何必客氣。」斯仁說着,但心裡盤算着:看你逃得出我手掌麼?將來你少咒我两句便很好了。

斯仁當她已是鈎上的魚兒了,她仍懵然未覺。

如花快意,苦了如玉澈夜焦慮地等妹妹歸來。

如花終於囘來了,知道姊姊已從萬里處揭穿了謊話;便老羞成怒地對如玉嚷:「我不要你管!」

「不管怎行,你不懂事,錯交了壞人怎辦?」

「你這麽好心,那你就讓表哥我罷。」花說。

「表哥又不是玩具,怎能把他推來讓去?」

「我沒要你拿他來交我,只要你疏遠他,冷落他,待我多接近他,那我便自有辦法了。要是你肯,我便安份受教,不然,我就管不了那許多了!」

如玉旣怕父親勞氣,又恐如花失足,衷心雖極不願,但卒依如花要求,姊妹倆於焉約定。

萬里自聽如玉講及如花的謊話,大感懣懟,及見報載如花上舞塲賣唱的廣吿,更加恚怒。便拿報來質問如花,爭嚷起來,驚倒了半病的瀚文,瀚文旣怒如玉姊妹倆串同幪騙自己,更憤如花敗壤家聲。怒氣冲心,暈倒了,慌得他們幾人趕忙救治。

「姨丈!我錯了,我不該將這事這樣閙開來的。」萬里看着瀚文慢慢地轉醒過來,抱歉地說。

「爸!恕我不是存心樣騙你的罷!」玉惶然。

「爸!我以後除了跟表哥出去外,便甚麽地方也不敢去了。」花也向父親認罪,但仍不忘表兄。

她的話,竟使如玉大感難過,萬里愕然。

這天是呂斯仁擺壽酒的日子,萬里本來誠心約同如玉赴宴,但如玉一因父病,亦因與妹約定讓她以機會,所以萬里雖然極不願與如花同去,可又擺不脫她的追隨。更不明白如玉的冷淡態度,縱是氣病了她的爸爸;也該讓他有個道歉的機會呀!而如花又爲甚麽好像變得加倍快活似呢?萬里不解。

心緒不寧;赴會也遲到了。

「要是因爲等候小姐化妝而遲到,照例無罪。」當萬里携同如花到達時,斯仁迎着說。

「纔不是呢!」如花衝口答出。

「啊!我還沒有跟你們介紹呢!」里覺得如花失儀了,馬上爲他們介紹。而心裡益發憤懣。

一直到入席後,如花好像仍是最活躍的一個。

「呂經理!望你年年請我喝酒。」花敬酒說。

「爲甚麽你不望我天天請你呢?我請你,還在等生日嗎?」斯仁玩笑地說。萬里更不喜。

後來如花更買弄歌喉,卽席演唱。萬里先失意於如玉,繼不滿如花的放任,借酒刺激,不覺醉倒了。

「呂經理,這怎辦?他醉了!」花失措地問。

「不要緊,我們攙他去休息一下罷。」仁説。

斯仁安置了萬里在客房中,卽轉去看看呂太夫。見她竟醉得和萬里一般,心喜着:侵佔如花這件事,看着就可成功了。

「萬里怎樣了?」斯仁存着野心進來問。

「醉得像泥糰!」花這話給仁以喜悅與鼓舞。

「我太太也一樣,且讓我們談談罷!」仁擁花到沙發上坐下說:「顏小姐!你害得我好苦啊!」

「我?」花詫愕地說:「我苦了你?」

「不是嗎?」仁可憐地說:「自從一見你後,我已將心交了你,怎知你竟那麼狠心,避不見我,我便渡着失去心靈的痛苦日子;這不是你害我?」

「你眞的對我這末傾心?」花失措地說。

「祇恨我沒把鋒利的刀,剖開我心献給你!」

「⋯⋯」花絶不覺他的話肉麻,竟給感動了。

「我除了失望外,更爲你辜負了白己的歌喉婉惜。」仁作同情狀說:「不過,今晚也算你有個表演機會・而我的宴會也得生色不少,爲表達我的謝意,我送這給你。」仁將下屬送他的賀禮轉給花。

「這末重禮,怎好生受?」花心愛地説。

「我還怕不夠表達我的心呢!」仁說着,爲她掛那金牌,就勢擁抱,如花軟弱地給他完全征服了。

自從瀚文病了,家庭經濟更窘,如玉加倍担心,且聽如花誑說謂萬里已愛她,而事實上他們也確會在外度宿,所以精神上大受剌激,情緒益發落寞了。至於如花則除了當時略感歉仄和後悔外,反以爲憑這與萬里同睡的關係,可以迫成他要受自己的責任與事實,倒有點沾沾自喜。

這種種,萬里大惑不解。如玉不錯是應該担心了。但爲甚麽對自己那麽冷淡,為甚麽又常常露着一股幽怨的神氣!縱因氣病了瀚文是天大的過錯,也該給人有個懺悔機會呀!再看如花,反像很開心地,時時好像很有希望地窃喜着。夠難明了!

生活迫人,日常用度,醫藥治療;迫得如玉要拿瀚文的字畫去擺賣,但竟無人過問,凄涼間,遇着人口販子巫良和七姑。他倆見如玉美,便向她身上打主意,慫恿她簽寫願做七姑養女的契據,貸欵治父病,如玉走頭無路,且算着用那筆欵子,便可醫好父親,到時自有償還的能力。考慮之後;忍痛依從。果然瀚文的病,慢慢的好轉過來。

想像困境可除,如玉內心窃慰。

不幸又生了事:原來如花以自殺爲藉口,要脅萬里與她結婚,在騎虎難下的情勢中,眞个服毒。

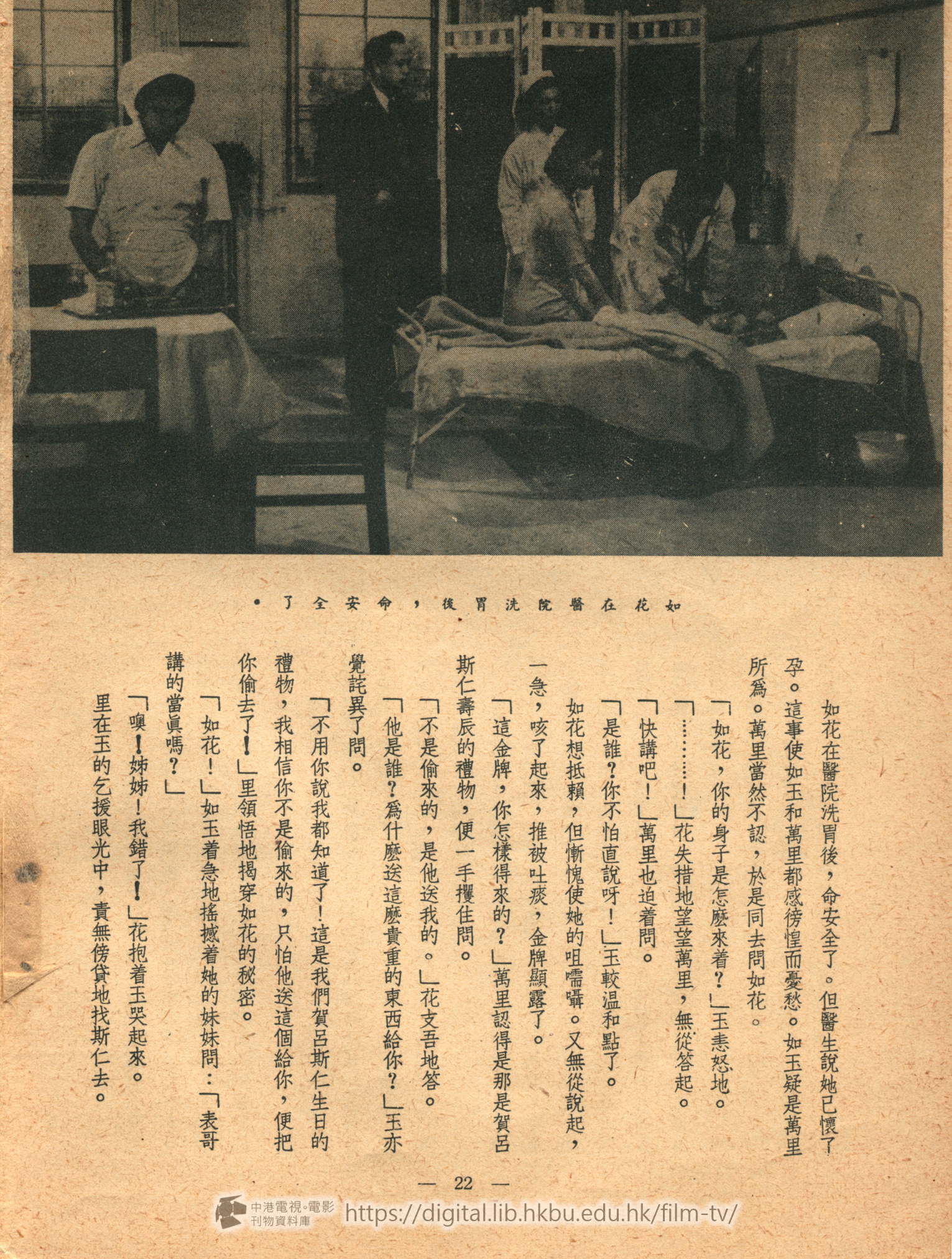

如花在醫院洗胃後,命安全了。但醫生說她已懷了孕。這事使如玉和萬里都感徬惶而憂愁。如玉疑是萬里所爲。萬里當然不認,於是同去問如花。

「如花,你的身子是怎麽來着?」玉恚怒地。

「⋯⋯!」花失措地望望萬里,無從答起。

「快講吧!」萬里也迫着問。

「是誰?你不怕直說呀!」玉較温和點了。

如花想抵賴,但慚愧使她的咀嚅囁。又無從說起,一急,咳了起來,推被吐痰,金牌顯露了。

「這金牌,你怎樣得來的?」萬里認得是那是賀呂斯仁壽辰的禮物,便一手攫住問。

「不是偷來的,是他送我的。」花支吾地答。

「他是誰?爲什麽送這麽貴重的東西給你?」玉亦覺詫異了問。

「不用你說我都知道了!這是我們賀呂斯仁生日的禮物,我相信你不是偷來的,只怕他送這個給你,便把你偷去了!」里領悟地揭穿如花的秘密。

「如花!」如玉着急地搖撼着她的妹妹問:「表哥講的當眞嗎?」

「嘆!姊姊!我錯了!」花抱着玉哭起來。

里在玉的乞援眼光中,責無傍貸地找斯仁去。

萬里忿忿不平地到辦事處找着斯仁。

「我要跟你談談你和我表妹的事。」萬里說。

「你表妹?和我的事?我不明白!」仁詐儍。

「無謂拐灣抹角了,乾脆點罷!」里知仁詐。

「啊!哈哈!」仁故意誤會:「這个不行,我太太監視着,她是不讓我討小老婆的。」

「我不是跟你開玩笑哪。你做壽那天,你乘我醉了,騙了她,現在孩子都有了。」里憤怒地說。

「胡說!」仁欲以怒氣掩護:「你講廢話。」

「你想賴,我可不放過你!」里也怒氣地說。

「甚麽事?」吵聲惹得室外的呂太太過來問。

「你可記得?」仁對太太解釋:「我做壽那天,他不是跟他的表妹在我們家裡度宿?現在有了身,他誣說是我的,你說豈有此理嗎?」

「你誣吿,我要你賠償名譽呀!」呂太責里。

「呂太太,這是眞的,他拿了我們送他的金牌騙了她,現在金牌還在她手裡。」里辯護地説。

「我根本就沒見過什麼金牌。」仁抵賴到底。同時,自衛地當衆詆里呑沒禮物,以取悅表妹;找藉口開除了他,只有什役阿福,因曾見送禮物,故不平地帮萬辯護。開罪了斯仁,於是同被解僱。

如玉帶如花從醫院囘來不久,萬里接踵返到。

「花的事怎了?」玉從里的神色中已知不妙。

「事無佐証!是難有結果的。且因觸怒了他,我被撤職了,更抱歉拖累了阿福。」里懊喪地說。

「是我害你失業了,怎麽辦?」玉哀愁地說。

「我失業可以再找,但如花的事怎辦好呢?」

「表哥!我想求你做件好事。」如玉為如花的事苦透了,無可奈何中,想出這個不是辦法的辨法,便對里說:「我想求你暫時認作如花的未婚夫,瞞住爸爸,要不然,讓他知道了,病上加氣,不難把他氣死的。」不料如玉的話,竟給瀚文聽見。

「這個根本不是辨法,怎麽成的,我們該怎樣做才好呢?」里游疑着。玉的要求太出意外了。

「表哥!」如玉繼續懇切地說:「我也知道這不是辦法,而且是太委屈你的事,但除了這樣,還將怎辦呢?」

這些話直便瀚文氣得發抖,哮喘不息。

「唉!好罷!就這麽辦吧!」里給玉的懇切感動而答應了。

但是窃聽中的瀚文已吿不支,暈倒,在萬里如玉及樓上聞聲奔下的如花的哭喚聲中死去。

露結霜凝白,楓落水浮紅。日子過得快,轉眼又是春去秋來。相信瀚文的屍體已化爲腐水,而如花亦已能一個只有掛名父親的孩兒。

萬里當了小學教員;日子過得清苦,但瀚文臨死的話他記得清楚,他要照顧這两姐妹,爲着適應環境,他已住到顏家原日瀚文的書房來。

一個早上,從前行裡什役阿福,來邀萬里品茗叙舊去。他說:自從離開後,他便當了警察。

如花煩惱地對着自己的孩子,這孩子不是她要的。可是;他畢竟來了,他來得不受歡迎,他的來,幾乎毁了他的母親;但,他本身是無罪的,他是自然的一部份,而壞的地方只在人類的共同弱點:殘忍,白私,虛榮,和淫慾。

這孩子在哭着,不知他可有甚要求。

「他哭甚麽?你該哄哄他才是呀!」如玉拿着洗過的衣服進來,對如花說。

「誰知道他哭甚麽鬼,給他吃也不吃!」如花討厭地答。

「你看他身上多髒,快跟他洗洗換過衣服吧,也許他覺得不舒服呢!」如玉將衣服遞給如花說。

如花這才勉強地抱了孩子入去。

如玉看着如花入內,纔轉頭迎着七姑。七姑是來討債的:「你借我的錢快到期了,我現在先想收些利息!」七姑開門見山地單刀直入問。

「眞對不起,七姑!我目前確是很窘,請你將就一下吧!」如玉嚅囁地落。

「這怎麽成呀!你說窘便可以不給,我也要錢吃飯的呀!」七姑毫不賣賬。

「請你小聲點好嗎!這是你我两人的事,我們慢慢商量好了。」如玉怕嚷起來會給如花知道。

「商什麼量?總之你給我利錢便是了!」

「七姑,你做做好心吧,自從爸爸死後,我們的生活一天比一天難過。我常想找工做,賺錢還你,但又找不到,不是存心躭擱你的。」玉懇求着。

「你想賺錢不難,只要你肯做。」七姑說。

「眞的嗎?請你介紹我吧。」如玉欣慰地說。

「那麽你明天來見我,我介紹你做舞女。」

「舞女?」

「不好嗎?賺錢易,又有趣。」

「不過,那不是我可以做的。」玉失望地答。

「這又不幹!又沒錢還。」七姑咕嚕着說。

「那末我明兒囘你!」玉心土日花知急送七姑出。

想前度後,左思右維;如玉感到實無法清還七姑的欠欵,而七姑更是咄咄迫人,終於瞞着萬里和如花出去伴舞。希望眞個如七姑所說:碰個好運道,三两囘合便賺足夠要還倒錢就好了。

這樣,如玉懷着個驚惶而羞赧的心,被動地聽由巫良擺佈着。瑟縮地坐在舞塲裡,等生意來。

呂斯仁本是舞場孝子,歌壇舞院幾乎是他的第二家庭,所以他當晚就發現了如玉實不算凑巧,而他對如玉立生野心也很自然,因爲他本性如此。

當下他叫了白玉——如玉的化名——的枱鐘。

「請坐。」斯仁招呼玉坐下:「抽口烟!」

「謝謝你,我不會抽烟!」玉羞澀地說。

「白小姐,」仁噴烟,挑逗玉說:「就算沒有介紹,我也意識到你是姓白的,因爲你確是嫩白。」

「你謬獎吧!」玉勉強地笑說。

「白小姐,相信你的舞一定跳得很好吧。」

「不!我不過初練吧。」

「你眞會說話,你住在那兒?」仁剌探地問。

「我們住的地方很不好的。」玉支吾地答。

「你客氣,等等跳完舞我送你家去。」仁說。

「不不!不敢勞駕!」玉說。心怕擺不脫他。

誰知真個給斯仁纏着送返家門口來。萬里已知如玉到那兒去;祇未窺見是斯仁送她歸而已。

「喲!表哥。」如玉靜靜地旋開門入;見里,一驚,旋勉強鎭定說:「這麽晚,還沒睡?」

「這麽晚!打扮得多漂亮?」里冷諷地說。

「⋯⋯!」玉不知所對。

「你到那兒去?」里粗聲地問。

「要是你不知道,你不會等着我,旣然已知道了,又何苦要迫我講呢?」玉無可奈何地說。

「想不到如花的教訓,竟沒使你警惕。我靠這教書所得,雖然有限,但我盡力的維持大家,無非想大家過得清清白白,但是你,竟甘心墮落!」

「表哥,我苦衷講不過你聽,你盡力維持我們,我很感激。但我的困難不是你解决得來的!」

「你可以講!爲甚你不講?」里怒氣地問。

「你聽了,減不了我痛苦,徒增你的煩惱。」

「那麽讓你到處招搖,就可以減輕痛苦嗎?」里不管玉傷心哭,強她到瀚文遺像前懺悔才走開。

如玉受盡辛酸,未得半點同情,反遭誤解,頓覺無生趣,便留書出走,聲明要藉海水洗脫煩惱。

萬里發覺了,急披衣追救。

幸虧時間距離不遠,和萬里想起當日如玉曾說過:如果失意,最好到海裡尋解脫,所以得及時對玉解釋道歉,两人關係,纔得更深了解。

不料變故接二連三,一波未平,一波又起。因爲如玉的借欵巳到期,巫良偕同手下到顔家追問如花,要她交出如玉,他此舉無非想迫得如玉入絶境,待他刮取更大的利益而已。

當萬里和如玉返家時,只見如花被嚇得發抖,巫良和幾個歹徒聲勢洶洶的環立着,且聽巫良説:

「老實吿訴你,你再不講,我可不客氣了。」

「我⋯⋯我實在不知道呢!」如花忡忡地說。

「喂!」萬里直趕進來說:「你們是甚麽人,光天白日,進來揭亂是甚麼道理?」

「朋友!不關你的事最好不管!」巫良狠狠地掃了萬里一眼,然後對如玉說:「姑娘,我等你許久了;那錢,你現在就要還,不用我多問吧。」

「巫先生,眞對不起,我求你賞個臉讓我想想辦法!」如玉阻住萬里發怒,自己囘答。

「沒說話,沒錢就得跟我見七姑去。」

巫良便要拖如玉去,萬里想阻住,被打傷了手。急着加花往報警,和找着阿福帮忙去。

如玉被巫良等擁上汽車,來到七姑家,被推入一個有着擺設的房內,門倒扣着。

巫良立刻撥電話給斯仁,吿訴他所謀的事已成,叫他馬上來交易。——因爲斯仁曾對巫良說過要佔有如玉的肉體,倘能成功,當不吝惜金錢。

於是斯仁來到,答應事成後酧謝一千元。七姑讓他去會如玉。他這突然的出現,使玉無限驚奇。

「噯喲!怎麽!是你?」玉失措地。

「啊!白小姐,謝謝你還認識我。」仁奸笑。

如玉惶恐地退避一角。

「白小姐,這回我們可以親熱地談了。」見玉閃縮,追問:「白小姐,用不着怕羞呀!」

「你不要走近我!」玉叫了起來。

「我有事情跟你談呢!」仁越迫近着。

「我沒有話要跟你談!」玉更急。

「我讓這個給你看看。」仁張開契據對玉說。

「怎麽牠會在你手上?」玉驚異地問。

「我還這給你,假如你答應愛我!」他趁玉伸手接時,乘機擁抱,玉大驚,急盡力推開走避。

當時,警察當局已據如花報吿,飾令阿福帶來捕人。混亂中,給斯仁巫良逃脫,玉幸得安全。

好像暴風雨後的平靜般,顏家這些日來也安安靜靜。如玉要休養創傷的靈魂。萬里要調養創傷的手。加花要用心養她孩兒。

另一面:斯仁怕受牽連,在在躲避巫良。巫良則自七姑被捕後,無處安身,思前想後,不禁遷怒斯仁。也曾找過斯仁要賠償損失,但無結果。巫良含恨在心,處處伺機殺斯仁洩憤。一塲讎形成了。

一夜,如花的兒子得病,萬里出去買葯。

當夜,斯仁靜極思動,憑着酒意,來找如玉。

當時,巫良亦追踪到來,伺機殺斯仁。

同時,如玉聞叩門聲,以爲萬里返,開門。

「你來這裡做甚麽?」玉見斯仁,驚問。

「我來跟你算賬呢?」斯仁聞入,輕薄地說。

「你快走,你快點走吧!」玉叫着。

「我剛進來,就走?不!不!我是專誠拜訪。跟你談心事的呢!」斯仁嘻皮笑臉地步步迫近。

「你不要走近我。」玉退着大叫。

「你怕我幹嗎?我是那麽愛你的。」斯仁說。

如玉看他的醉態,怕起來,想撇開他,反險被他抱住,急轉身上樓關門,仁跟着。如花聞聲一望,見是斯仁,追上和他抖纏,失足墜梯。重傷了。

斯仁見闖了禍,驚,急奪門走。

巫良窺斯仁出,喜,拿塊巨石當頭打下,斯仁倒地死,巫良反身便逃。

阿福巡至,見巫良行兇後逃走,發脚追。

萬里買葯返,見斯仁屍,大驚,聽:孩子在哭。望門,見門大開。驚且駭,急跑入屋。望:

如花倒臥梯脚,血,洒了一地。

如玉見萬里返,反哭起來,叫着:「表哥!你快來,你快來救救如花!」

「如花!如花!你怎麽了?」里蹲下抱起她。

「⋯⋯!」花微弱地睜開眼,指指哭着的孩子,萬里抱了孩子過來。

「我,我是沒用的了!」花微弱地說:「姐姐,表哥,你們不必傷心,我從前不聽你們的話,至有今日失足便成千古恨!不錯,人生正像黑夜行路,失不得足!你們愛護我,我感激,我更祝福你們永遠相愛,永遠快樂:我死不足惜,惟望你們撫養這孩子,長大,他是沒罪的,我也就—安—心。」

說完,氣絶了。萬里與如玉都哭起來。

哭聲中,福捉得巫良至。見狀黯然,安慰地說:「人死不能復生,且將希望寄在第二代吧!」(完)