一家親電影小說

蓮子

屋荒!到處都鬧着嚴重的屋荒!

也許你會憧憬着「東方之珠」的香島是天堂吧?但,吿訴你:那裡也像地獄!

x x x x

在木屋區,有座小洋樓,這天早晨,洋樓的主人祥叔手裡拿着面盆出來,盆中是扭乾了水的衣服,他身穿粗布唐裝,「吊而郎當」的樣子和「洋樓主人」的名份大不相襯!他看見石階下有個女孩在玩花,含笑着過去叫她:

「阿女!幚我把衣服晾了,我給錢你買糖菓吃。」

這女孩却牙尖嘴利:「祥叔,你自己連買酒錢都向祥嬸討不到,那有錢給我買糖菓吃?你不用騙我了。」

祥叔聽了頗難過,心裡想:太太對我真那個了!可是他不能在一個女孩面前承認這事實,便道:「一定不會騙你,我自己有錢。」

小孩子畢竟是天真無邪的,她說:「也好,相信你一次!」於是接過祥叔的面盆逕自去了。

祥叔正想囘步進門,猛聽得嘶殺棒擊聲從隣家傳來,他向那邊一看:在矮板屋前的樹底下,有兩個中年人持棍打得興起!

祥叔並沒有驚愕,反而露出歡容行近去…………。

「唉喲——」其中一個頭上着了一棒,兩人停了戰,竟作「板門店談判」式的爭論,祥叔在旁一陣哈哈,打趣道:「師父畢竟是師父,把徒弟打敗了!」

他們原來是兩師徒,師父大牛全乃落魄伶人,與徒弟阿秋相依爲命,閒來傳授北派武技,以備他日登台獻藝,阿秋生性好勝,他聽了祥叔的話,忙辯道:「我那裏會輸?剛才師父老眼昏花,錯打在我的頭上。」

「胡說,」大牛全駡道:「敎你的棍法忘了還在强嘴呢!」

師父發威,徒弟怎敢再多說?

大牛全笑問祥叔:「出門買酒喝?」

祥叔搖頭答:「不,散散步吧了!」

阿秋却戲道:「老虎乸不肯給錢是眞!」

三人一陣大笑……。

「你們練工夫吧,我要囘家里去,不然我那老虎乸醒來又要嚕囌了。」祥叔說着移動了脚步。

師徒倆不禁擺擺腦袋,諒必想到:沒有太太的自由多了!

x x x x

祥叔的小洋樓裏有兩房一廳,頭房自己居住,尾房租給一個失業的窮敎師張秉心和他的母親,冷巷另設床位租給藉藉無名的「老爺音樂家」阿才和他的女孩阿女。

剛由門外進來的祥叔,見阿才坐在木床邊拉梵華鈴,他隨口道:「才哥,拉的是什麽譜?」

阿才道:「中樂西樂我都懂得,談到曲譜,中樂的曲譜眞不容易。」他站起身在桌上拿了一本中樂曲譜開給祥叔看,續道:「什麽工六尺,士五尺的,確實令我頭痛。」祥叔道:「不用灰心,世上無難事,只要有堅心,才哥,試拉一支好麽?」

阿才笑道:「要有人唱我才拉得出。」

「那麽我唱,你拉。」祥叔用手指按按喉嚨說:「才哥,預備——」

阿才便拉响梵華鈴,祥叔本來就不會唱,祗聽得他裂大嘴,伸長喉嚨,唱出和阿才拉的音階差了數級,而且旣不像外江腔,也不像京調的歌……。

祥叔如垂死的猪呼叫一般的聲音,竟把房中睡着的老虎乸嘈醒了,房門開處,吼出一聲喝駡:「醉貓!吃得太飽了麽?癲狗一樣亂吠!」

祥叔木然……。

「還不去倒水給我洗面?!」

祥叔怏怏進廚房,老虎乸祥嬸整整睡衣走近阿才,往尾房望望,問道:「才哥,秉心媽呢?」

「去買菜了。」

「買菜?欠了幾個月房租叫她母子還,總推三說四,買菜就會有錢!」接着又道:「才哥,等會她囘來,請你吿訴她無論如何今天一定要還淸,不然就搬走!」

祥叔捧了一盆水到房里,老虎乸跟了進去。

彭!彭!彭!有人鼓門。

阿才開了,是張秉心的母親,她手上掛着一束靑菜,一包中藥,還拿着一碗水酒。

祥叔侍候了老虎乸,走出房來,嗅得一陣酒氣芬香,使他酒癮發作,喉嚨裡癢癢地,他問:「秉心媽,酒可是爲我買的?」

「這是我買來配葯的,我的舊病像要復發了,這是一劑靈驗的葯方。」

她知道祥叔是個酒鬼,隨卽把酒端囘房裡放好,再轉身出來,阿才把她叫住了說:「秉心媽,祥嬸限你們今天交租,她說今天不還就要趕搬了。」

這話無疑對秉心媽是晴天霹靂!她頓時呆了。

祥叔乘機潛入她房中,把那碗配葯的水酒偷喝得半滴不留!

阿才很同情失業的張秉心母子的境遇,可是,泥菩薩過江自身也難保呢,遑論救濟別人?他眼見着這個老婦人在向他低訴:「兒子找不到書敎,眞不知以後的日子怎麽過!?」

傷心人最怕聽傷心曲,阿才唯有勸慰她等她兒子囘來了再打算。

祥叔有酒下了肚,身心大快,他出來喜孜孜地問長問短,「秉心媽,今天煮些甚麽?」

「炒菜心,蒸鹹魚,」她無精打采的說了把手上的菜拿進厨房,然後折返房中,發現盛酒的碗空了,於是,她嚷着出來:「我的酒給人偷喝了!」

阿才以猜疑的眼光望望站在一隅的祥叔。

老虎乸聞聲出來,秉心媽說:「一定是祥叔!」

「什麽?你說誰偷了你的酒喝?」老虎乸有點怒意。

「沒有別人,一定是祥叔!」秉心媽斬釘截鐵般的肯定說。

「喂,說話要負責任!」老虎乸轉身問自己的丈夫:「是你喝了!?」

祥叔不願拖累別人,畏縮縮的對老虎乸說:「我要喝酒,又沒有錢,只好見了酒便喝了再算。」

這一來,老虎乸咆哮了,她氣勢凶凶地衝到丈夫身邊,用力給丈夫上鍊(扭耳朶)!她覺得自已的御夫術失敗了,駡道:「你這個酒鬼,我的臉都給你丟盡了,錢拿去買還給人吧!寃家!」

祥叔接過錢,悻悻地拿着碗出去。

一波才平一波又起。

老虎乸對秉心媽提出警吿:「房租卽刻還淸,否則卽刻搬!」

秉心媽說等兒子囘來商量,老虎乸决不通融,於是各走極端,爭吵駡聲越鬧越大……

隣居的兩師徒連忙一齊敲門要勸交,阿才開了,師徒倆對老虎乸採取斷然行動叫人卽刻搬,說是不合理,老虎乸勃然拍桌道:「干你們什麽屁事!」把師徒倆嚇住了。

阿秋搔搔頭,在師父耳邊密語一番,接着大牛全對秉心媽道:「搬就搬,到我們屋子里去,免得受氣!」

秉心媽猶疑,師徒倆却逕入尾房動手搬傢俬,阿秋年少力猛,獨自背了四方桌出來,老虎乸攔路一擋!

「你們還想搬東西走?!」

阿秋道:「東西是秉心媽的,怎麽不能搬?」

「要搬東西先還房租,沒有還房租傢俬要扣留,只准搬衣服被褥,別的一槪不許動!」

阿才看不順眼,憤道:「秉心媽,傢俬不搬就吧,」又說:「老虎乸,我有欠你的租麽?」

「沒有。」

「那我可以自由搬了,」他對衆人道:「來,我們大家一齊走!」

「好!」大牛全表示歡迎。

「有房子怕沒有人租,我還可以多得一筆茶錢!」祥嬸滿不在乎!

阿秋把揹着的四方桌故意向祥嬸的跟前用力放下,把她的脚壓痛了,唉喲的大叫…

大牛全的本屋里擁擠起來了,難得大牛全義重如山,替張秉心母子安置了兩張床,自己和阿秋,阿才睡地板。

「各位那麽幫忙,我母子眞不知怎樣感激……」秉心媽由衷地說。

「不必介意,把東西安放好吧。」

只有窮人才會瞭解窮人呵!

x x x x

小洋樓里顯得很冷靜•

祥叔對老虎乸的手段暗中不滿,可是他是無能爲力的。

這時,門外有個體態婀娜,靑春美貌的女郞挽着皮筴向小洋樓走來,她到了門前,看看門牌,然後敲門。

祥嬸開了,臉上換上了笑容,把女郞迎了進去。帶到空房,說:「黃小姐,就是這一間。」

「哦,剛搬的麽?」

「是的,他們一走你就來了,這裏的環境很淸幽——」祥嬸的話還沒說完,忽傳來隣居大牛全,阿秋,阿才的談笑聲,祥嬸忙道:「今天隣家在搗鬼!」又說:「黃小姐,這間房的窗子向南,把窗子打開,陣陣南風吹來,比風扇更好。」祥嬸說着,把窗推開,豈料大牛全家的炊烟衝起,隨風而入,把黃小姐薰得頻頻作咳,祥嬸把窗門關起,非常不安,幸黃小姐並不以爲怪。

祥嬸和黃小姐走出客廳,兩人在談租錢。

「房租六十元,另傢俬費二十元。」

「你昨天不是說房租五十元麽?」祥叔在一旁說,却招了老虎乸一頓駡!

「好吧,我先把錢還你。」

黃小姐挽了皮筴進房,開了,取出一張相片,那是一個鼻樑上架着眼鏡的男子!

這位黃小姐,芳名秀蘭,是個曾受過中等敎育的良家閨女,因戰時與胞兄失散,近聞胞兄尙在香島,因此不惜跋涉之苦,萬里尋兄,初擬居住旅舘,但覺不便,才找到這家小洋樓。

相片中的男子便是她要訪尋的親哥哥。

黃小姐獨自佈置着房子,大門外又有人在敲門,祥叔開了,進來的是個風度瀟洒,但帶着失意神情的靑年,他和祥叔打了個招呼便往尾房直入,猛見房里是個女郞,不覺一怔!他問:「你要找誰?」

黃小姐也問他:「你要找誰?」

那靑年萬分詫異,黃小姐說:「我是剛搬進來的。」那靑年便問祥叔:

「我媽呢?」

祥叔還不及答話,祥嬸走來道:「你們欠了幾個月房租,我叫你媽搬了。」

「那麽,她到那兒去了?」

「到隔壁大牛全家。」

這靑年正是窮敎師張秉心,他氣憤塡胸地道:「你們不留點情面,未免逼人太甚,做人總要顧着將來!」他轉身便走!

大牛全的家已佈置妥當,他和阿秋,阿才早在門口等着張秉心來。

張秉心到了,大牛全三人以戲劇性的口吻道:「我們久候張先生大駕降臨,請!□把張秉心擁了進去。

「媽,累你受屈了!」

「不,秉心,我覺得在這裏比以前安心多了!得到他們那麽幫忙,你應該謝謝他們!」

張秉心便向大牛全三人道:「我很抱歉,爲了我們母子,使你們操心,對你們的幫忙,我們母子,實在不知怎樣報答才是。」

「那里話,」大牛全道:「助人乃快樂之本,張先生何必太客氣,况且四海之內皆兄弟,更用不着分你和我。」

阿秋也道:「不是麽?閂埋門,一家親!」

張秉心初次領受到人情的溫暖!

x x x x

幾天來,黃秀蘭爲了找哥哥,踏遍了香島的每個角落,然而,總是使她失望!

她陷入了煩惱之網!

那邊,大牛全等也爲了吃飯問題而東手無策…

偏偏福無雙至,禍不單行,秉心媽的舊病又復發了,這個舊病只有一張藥方應効,可是那張藥方夾在一部書中,書却被祥嬸扣留着,張秉心曾向祥嬸求情,奈祥嬸硬要先還淸屋租才給,阿秋心中不服,他在師父耳邊低聲說了幾句話,但大牛全道:「你又要幹那一手!過去的敎訓你還不怕麽?」

阿才忙問是何辦法?

阿秋却道:「張先生,如果爲了救人,偷東西有沒有犯法?」

「當然是犯法。」張秉心答。

阿才却戲道:「你也會那條路?」

「你還不知道,」阿秋自誇地說,「以前誰不叫我墨七秋?」

床上的秉心媽,猛然作痛哀叫,阿秋沉思片刻,對阿才道:「喂,我們且合作幹一趟。」他又在阿才耳邊不知說了些甚麽,便問張秉心道:「那本書名叫甚麽?」張秉心吿訴他是「老殘遊記」,兩人便向小洋樓去。

阿秋躱在一邊,阿才依計叫門,出來的正是祥嬸,阿才道:「祥嬸,我有件緊急的事吿訴你。」

「是甚麽?說罷。」

阿才一陳狂笑,行下石階,祥嬸好奇的跟前去。

躱在一邊的阿秋乘機溜了進屋內。

「甚麽緊急事?」祥嬸追問。

阿才隨口道:「我聽到收音機說,昨夜太平洋風浪很大,浪頭高達十餘丈,直到現在,風浪還沒有停呢!」

祥嬸聽了道:「你說緊急的事就是這個?」

「就是這個。」

祥嬸駡道:「你根本把我當作小孩子!」她轉身把門關了!

阿秋找到了那本「老殘遊記」突見祥嬸進來,驚慌失措,匆匆竄出,祥嬸見了,追了出來,把阿秋一把抓住,駡道:「你竟敢進我屋里偷東西!」

阿秋向她說明原因,祥嬸不肯放他,大牛全和張秉心聞聲也來向祥嬸解釋,她還是不肯罷休,正在鬧作一團,黃小姐囘來,祥嬸吿訴她有人進過她房子,叫她去檢點東西看有沒有失落?

黃小姐進去一會出□說:「沒有失落東西,放了他吧。」

祥嬸這才搶囘那本「老殘遊記」饒了阿秋。

眼見藥方到手又被搶走了,怎麽辦呢?

張秉心在母親床前焦急……

大牛全,阿秋,阿才,都坐在門口鬱悶。

忽然黄小姐獨自前來,三人見了她都不高興!阿秋更以幽默的歌詞嘲諷她。

黄小姐歎道:「你們連好人壞人都分不淸!我是送藥方來給你們的。」

「藥方」兩個字比甚麽解釋的話更有力量,正因爲他們現在急需要用到它!大牛全三個人忙把黃小姐請了進去。

張秉心和黃小姐雖曾邂逅一面,却沒有通名道姓,阿秋見他們兩人不出聲,便道:「我替你們介紹:「這位是張秉心先生,心是良心的心,這位是——」

黃小姐接上道:「黃秀蘭,」她把藥方交給張秉心:「是這張麽?」

「不錯,謝謝你!」張秉心投以感激的目光。

阿秋很快樂的把藥方從張秉心的手上接過,阿才道:「快去買藥囘來吧。」

阿秋低聲問道:「師父,有錢麽?」

「錢!?」大牛全望望張秉心,而張秉心在黃小姐面前,旣不願說沒有,却又拿不出錢來,他頗覺尷尬!

黃小姐看在眼裡,心中了了,便對大家說:「錢,我這裡有。」她從袋裡取出幾張鈔票來,張秉心怎好意思接呢?

阿秋道:「這有什麽難爲情的?將來有錢不是還黃小姐囉,先拿來救急要緊。」

黃小姐道:「做人總應該互相幫助,張先生,收下吧。」

張秉心這才接過,他激動的向黃小姐道:「像你這樣慈心的女人眞罕見,我除了對你表示萬二分的謝忱,還希望能同你做個朋友。」

黃小姐臉上浮現了安慰的笑!

阿才道:「時間不早了,趁葯材店還沒有關門,趕緊去買了囘來吧。」

張秉心道:「那麽,麻煩你替我走一趟了。」

大牛全道:「才哥,我同你去。」

阿秋看着師父和阿才走到門口,忽然喊住道:「師父!順便買那些囘來呀!」且說且做了一個吃飯的手勢。

「知道了!」大牛全拉了阿才匆匆而去。

張秉心面對黃小姐,老久都說不出一句話,看來他是少和女人接觸,而黃小姐到底帶着少女的嬌羞,還是阿秋打開了話匣:「黃小姐,你是初來此地的?」

「是的。」黃小姐說:「我本來是在安南長大,但戰火毀了我的家,最近打聽到我那失散多年的哥哥在這裡,所以隻身來找他,可是,到現在還茫無踪跡。」

張秉心關切的問:「你哥哥是幹什麽職業的?來,坐着談!」

黃小姐和張秉心坐在桌邊,她吿訴張秉心:「我哥哥是敎書的,人長得中等身材戴着眼鏡。」

張秉心靈機一動,他說:「黃小姐,我有辦法,我有個朋友是在報舘工作的,明天我請他替你刊出尋人的消息,他如果看見了便會自己來找你了。」

黃小姐說:「那麽拜托你啦。」

張秉心又問:「黃小姐有做些什麽職業嗎?」

「沒有,我很想找份家庭敎師做,但是我在這裡人地生疏,不容易找到職業。」

「不妨順便登個啓事,或者會有機會。」

黃小姐道:「啓事應該怎麽寫呢?」

張秉心道:「只要寫某某人現欲應徵爲家庭敎師,如有意者投函到那裡便得了。」

在一旁的阿秋聽了,笑道:「這樣的啓事包你沒有希望,你應該這樣寫,嗱,聽我唸吧。」他一邊說,一邊手舞足蹈:「某某小姐,年靑健美,品性優良,學問高深,因感於閨中寂寞,欲應徵爲家庭敎師,有意者請投函什麽什麽地方或信箱幾多幾多號。」

張秉心道:「這樣寫法好像賣葯的廣吿一樣。」

阿秋道:「照這樣寫包你不出三天便有人投函了,不信,你可試試看。」他還加强意見說:「這個社會,太老實了是找不到飯吃的。」

黃小姐含笑道:「也好,試一試。」

張秉心道:「那你靜候消息吧。」

兩人經過一席懇談,竟不再陌生了!

x x x x

翌日。

張秉心照例出門謀職業,他行到小洋樓前,恰好黃小姐出來,兩人互道:「晨安!」張秉心道:「黃小姐要往那兒去?」

黃小姐却也問他:「張先生,你呢?」

「隨便走走。」

「我也是信步散散悶,我們一同行吧。」

於是兩人初次同遊。

山,水,花,木,是有助於人陶冶精神的,而也足以增進男女之間的感情!

君不見勞心的文人墨士最愛山,水,花,木?還有那年靑的伴侶在山,水,花,木的美景中喝喝蜜語?

張秉心和黃小姐的友誼因此而進展,他們可謂「心心相印」了!

在公園的一張「鴛鴦石椅」上,他們並肩而坐着。

這是一個春光明媚的早晨呵!

鳥語花香,淸風徐徐地吹,黃小姐的悶氣消散了,只有張秉心嘆着世途坎坷,自己雖有經綸滿腹,却找不到一碗飯吃!黃小姐問明他的身世,勸慰道:「耐心找下去,相信總有一天會成功的。」

張秉心道:「現在找職業必須要有後台,像我,沒有後台便找不到職業!」

黃小姐道:「張先生,你是個有學問的人,你有一枝筆,大可以從事寫作呀!」

「我也曾試過。」張秉心道:「然而,却不見報舘採登。」

「張先生。」黃小姐熱誠地說:「一次不被納用,再寫,寫到登出爲止,你不應該灰心!」

張秉心聽了,胸懷舒暢,不由自主地笑握黃小姐的玉手,欣然道:「黃小姐,從來沒有人像你一樣鼓勵我,我很感激你的關心,我一定要接受你的鼓勵,從今天起,我便開始努力,我覺得這樣才不致辜負了你。」

黃小姐見張秉心果然發奮,也顯得非常快樂,她說:

「張先生,我們同是天涯淪落人,應該彼此一條心•」

不錯!海外存知己,天涯若比隣。

張秉心自此手不停筆…………。

黃小姐對他的感情已由友誼更進一步……

一夜。

張秉心寫得累了,伏在桌上打瞌睡,黃小姐恰行過窗邊見了,忙進去喚醒他道:「心哥,疲倦了便歇歇吧。」

張秉心擦擦眼道:「不,我養養神而已。」

黃小姐道:「那麽,我倒杯茶你喝。」

「謝謝!」張秉心接過了茶,黃小姐的殷勤,使他更加振作!

蒼天不負苦心人,張秉心的作品終於接二連三的大量湧出…………。

這天,張秉心帶着喜悅的心情到報館去。

經理見了張秉心,說:「張先生;你的稿費已結算好了。」接着,他照單付欵給張秉心,且道:「張生先,你那位女朋友的尋職啓事已有人投函了,順便給你帶去吧。」

「眞的?」張秉心雀躍起來,他接過了,匆匆離開報館。

當晚,張秉心買了幾只粽子,邀了黃小姐到自己家里。

這時,大家都就寢了。

黃小姐看着地板上的大牛全,阿秋和阿才,她突向張秉心道:「心哥,你見過釣人嗎?」

張秉心不明白她的意思:「釣人?」

「你看我做吧。」

黃小姐取了一枝竹桿,把張秉心買囘來的粽子縛在一端,吊到大牛全,阿秋和阿才的鼻邊。

一陣米香肉味!

大牛全,阿秋和阿才不約而同地跟着粽子上升,和上鈎的魚一般!

哈……哈!張秉心和黃小姐都笑了!

哈……哈!大牛全,阿秋和阿才聞聲也笑!

「哦,你們原來是假睡!」黃小姐說。

阿秋道:「你們兩人應該說我們三個夠通氣!」

哈……哈!五個人笑作一團……。

「叫醒伯母吧。」黃小姐說。

「不用叫她了。」張秉心說:「粽子她不能吃。」

「那麽叫阿女。」黃小姐說。

阿才說:「也不用了,否則給她吃開了消夜,以後每晚都嚷着要吃才糟呢!」

於是,五個人吃得興高采烈……。

「哦,我幾乎忘了吿訴大家一個好消息。」張秉心且說且從衣袋裡取出一封信來:「黃小姐尋職啓事已有人投函了。」

「是麽?」黃小姐搶先問。

「眞的。」張秉心答。

「我看!」阿秋爭着。

「慢着,我唸出來大家聽吧。」張秉心打開了信,一字一句的讀着:

黄小姐粧次:

敝人剛由外國歸來,因自幼生長異地,不諳本國言語,聞得黄小姐才高八斗,學富五車,敝人擬聘為家庭教師,以教導敝人本國文字,所需酬勞多寡不成問題,請持函逕至XX街XX號談商是幸。

亨利•胡

「那就好了,黃小姐明天就去找這個人吧。」

張秉心也興奮的說:「秀蘭,你找到工作,我更加歡喜了!」

黃小姐當然格外欣慰。

室中歡樂融融。

x x x x

翌日。

黃秀蘭造訪胡亨利。

那是一所佈置華麗,完全西化的大廈。

一個側頭大漢迎着黃秀蘭,問明來意,他招呼她坐,兩只眼睛向她上下打量,像老鷹發現了小鷄似的,臉上露出了神秘的,狡猾的,得意的笑!黃秀蘭心中已有三分不樂,他走進內室,在一張床上橫臥着一個中年男子,他向那人凑近耳旁說了些什麽,那中年男子猛然躍起,說:「OK! give me the coat」(好!拿大衣給我。)

兩人出來,那側頭大漢向黃秀蘭介紹道:「這位是我們主人,亨利・胡,他要請小姐敎本國話。」

亨利胡以英語和黃秀蘭交談,兩道目光從黃秀蘭頭頂掃到脚底,黃秀蘭更顯出不安,亨利胡把那側頭大漢叫過一邊,兩人低語一番,終於側頭大漢吿訴黃秀蘭:「我們主人很滿意小姐爲家庭敎師,願付出月薪弍百五十元,每晚由八時到九時上課,明天起便開始。」

黃秀蘭看在弍百五十元份上應允了,亨利胡便給她一百元作爲預支,她匆匆的吿別囘來吿訴張秉心和大牛全,阿秋,阿才等人,大家都爲她祝賀!

至此,張秉心和黃秀蘭都有了入息,阿秋便提議同大牛全,阿才一塊去演街頭戲,阿才掛慮女兒阿女的前途,黃秀蘭誠懇地說送阿女上學讀書,她負担一切費用,這一來阿女從圈子外踏進了學堂!

x x x x

一塲歡喜一塲愁!

亨利胡的聘用黃秀蘭原是別有具心。

不久的一個晚上,狐狸現出了尾巴!亨利胡口中跟着黃秀蘭唸着「人,手,刀……」而他的眼睛却盯着黃秀蘭那副美麗的臉孔,甚至她那高聳在胸前的兩座肉山!

「看着書讀呀。」黃秀蘭發覺了說。

「唔——」亨利胡似有話溜到了嘴邊,却又禁着吐出。

「怎麽啦?」

「我想。」亨利胡遲疑了片刻,終於用英語說:「我讀不下去,不如到外邊散散步吧。」

黃秀蘭連忙推却,無奈亨利胡三番四次說她不賞臉,而且側頭大漢也替亨利胡加嘴,黃秀蘭只好勉强敷衍敷衍。……

亨利胡的風車把黃秀蘭載到舞廳,黃秀蘭不願進去,亨利胡又把她載到酒樓,黃秀蘭原也反對亨利胡却說:隨便吃些點心便囘去!

從洒樓出來,亨利胡堅要到黃秀蘭家,但黃秀蘭瞞着自己的居處,帶亨利胡走進張秉心的板屋。

張秉心恰巧不在!

亨利胡獨對黃秀蘭,偶然靈機一動,他用英語問花兒開得很茂盛,月亮像皮球一般,本國話是怎麽說?黃秀蘭答道:「花好,月圓」。

亨利胡又問:「I love you?」黃秀蘭不假思索地答:「我愛你•」

亨利胡顯出健忘的樣子,重復的連着問黃秀蘭一次,二次,三次……

黃秀蘭也就接二連三的答他:「花好,月圓,我愛你。」

亨利胡乘機向黃秀蘭動手,黃秀蘭閃避着……

這幕高明的調情詭計,竟被夜深歸來的張秉心隱在門邊看得明明白白!

「哼!你們這雙無恥的男女!」

亨利胡大吃一驚!

黃秀蘭窘極了,她向張秉心解釋那是亨利胡提出來問,她不能不答。

張秉心大駡亨利胡:卑鄙!下流!

亨利胡扳起面孔竟用流利的本國話責備張秉心:「你是她什麽人?胆敢開口傷人?」

黃秀蘭詫異地問亨利胡:「你說不懂本國話原是騙我的!?」

亨利胡傲然道:「那你該知道我爲什麽要花二百伍十元的月薪請你了。」

張秉心更怒了,對亨利胡發出逐客令:「你給我滾!」

亨利胡不甘示弱地道:「請你當心!」又對黄秀蘭道:「明晚你不必再上課了,不過,你以後如果有用到我的時候,我仍然願意幫助你,再見!」

亨利胡走了。

黃秀蘭雖百般解勸,但張秉心的妬火未息,他說:「熟可忍,熟不可忍?」甚至駡她:□不要臉!」

每個少女都有她的自尊心,張秉心的痴蠻,對黃秀蘭無疑是一種侮辱,激起了她的怒意,她就駁道:「就算我是你的太太,這件事你也該諒解我的,何况你和我不過是朋友而已,我不能聽由你繼續再駡!」

「我要駡,我要罵你不要臉!」張秉心太衝動了!

黃秀蘭爲了維護自己的尊嚴,滿胸的憤氣鼓起了她一股反抗的力量。

拍!

張秉心的面頰受了黃秀蘭的一掌!

「從此你不要再見我!」黃秀蘭哭着出去!

這對情侶開始了决裂!

x x x x

情深,恨也更深!

决裂——摧毀了張秉心和黃秀蘭爲前程奮鬥的决心!

張秉心失去提筆的勁兒了!

黃秀蘭除了出外找訪杳無踪影的哥哥,再也不去找事做了!

兩顆心兒都碎了!

他們都各自在恨!

恨什麽?

恨情的滋生!

恨情的消滅!

日子在鬱悶,痛苦中溜過了幾個月。

黃秀蘭巳積欠祥嬸幾個月房錢。

這天,祥嬸接到了丈夫的一封信——原來祥叔通過太太貪財之弊騙了全部錢走私出洋去了,祥嬸請黃秀蘭代看那封信,却說在外遭遇甚劣,要祥嬸滙錢去給他,祥嬸暗自悲傷,但已悔之晚矣!

祥嬸天天催黃秀蘭的租錢,並且叫她去向亨利胡求助。

黃秀蘭說自己會想辨法,這樣一天推一天,突然祥叔焦頭爛額囘來,他走私失敗了,他經不起打擊,已經神經錯亂……

黃秀蘭眼見這慘狀,也代他們哀傷…………

人窮思舊債,祥嬸過去向張秉心討錢,言下把秀蘭的近况說出,張秉心心中頗悔駡錯了黄秀蘭!

欠祥嬸的債,張秉心是還不出的,祥嬸問他爲什麽不去找份工作?張秉心吿訴她,工作有一份,但須要一千圓的担保金,他沒法子接受!

祥嬸失望囘去,也把張秉心的近况說給黃秀蘭知道,黄秀蘭對張秉心猶似藕斷絲蓮,心里暗自不安……。

黃秀蘭爲了淸還房租,另一方面爲了使張秉心有職業,她終於去找亨利胡。

亨利胡的客廳,變作了賭塲,黃秀蘭在這里重會亨利胡,他很明白黃秀蘭找他不外是借錢,他想:這塊肥肉總該送進自己的口吧?

黃秀蘭吞呑吐吐的向他借一千二百圓,亨利胡給她的條件,是答應嫁他!

俗語說:士急馬行田,黃秀蘭决定犧牲自己,她答應嫁給亨利胡,但先取了欵子囘家,除了還祥嬸的租,其他一千圓托祥嬸送去給張秉心。

祥嬸把錢給了張秉心,使張秉心感覺意外,他便親自去見黃秀蘭。

「秀蘭,我知道怪錯了你。」

張秉心求恕的眼光投到黃秀蘭的亦怨亦喜的臉上。

「你明白就好了……」

黃秀蘭只說了這句便止住,但她的心中是有道不盡的衷言啊!

「秀蘭,你和我都一樣的坐吃山空,那裏來那麽多錢呢?」

「你把錢收下好了,不必多加追問……」

「不,秀蘭,雖然你有心助我,但我不能接受不明不白的錢呵,秀蘭,你應該坦白的吿訴我。」

「……」黃秀蘭想不出囘話,而張秉心再三的問她,終於,她說:「心哥,假如我做錯了事,你會原諒我嗎?」

張秉心不假思索地道:「我不怪你,說吧,秀蘭,你的錢是從那里得來的?」

「唉——」黃秀蘭長嘆一聲,說:「心哥,我們倘若早些諒解,當不致有今天的情形,我聽得祥嬸吿訴我,你有份職業須耍一千元的担保,而且因祥叔一敗塗地囘來,祥嬸迫我還房租,我在絕望中去找亨利胡,向他借了錢囘來……」

亨利胡——這個刺激的名字走進張秉心的耳中,頓使張秉心勾起前事,他不待黃秀蘭說下去,憤然截住道:「秀蘭,原來你的錢是向他拿的,吿訴你,秀蘭,我做乞丐也不會要這汚濁的錢,對不起,錢我不要,還你自己受用吧!」

鈔票從張秉心的手飛到黃秀蘭的身上,落在地下!

黃秀蘭該是多麽難過呵!

張秉心的醋味太濃了!

「心哥,你這是爲什麽?」

「爲什麽!你別把我看作不懂事的孩子!這種不名譽的錢,証明你是個不名譽的女人!」這話爆炸力猶如原子彈!

黃秀蘭能受得了嗎?

拍!又是一記好重的耳光括在張秉心臉頰上!

「秀蘭,記着這是你給我的第二巴掌,可是就算你殺了我,我也不會饒恕他的,再見!」

張秉心得而復失!

黃秀蘭的芳心又刻上一條傷痕!

愛,該付出多少情人的辛酸淚呵?

x x x x

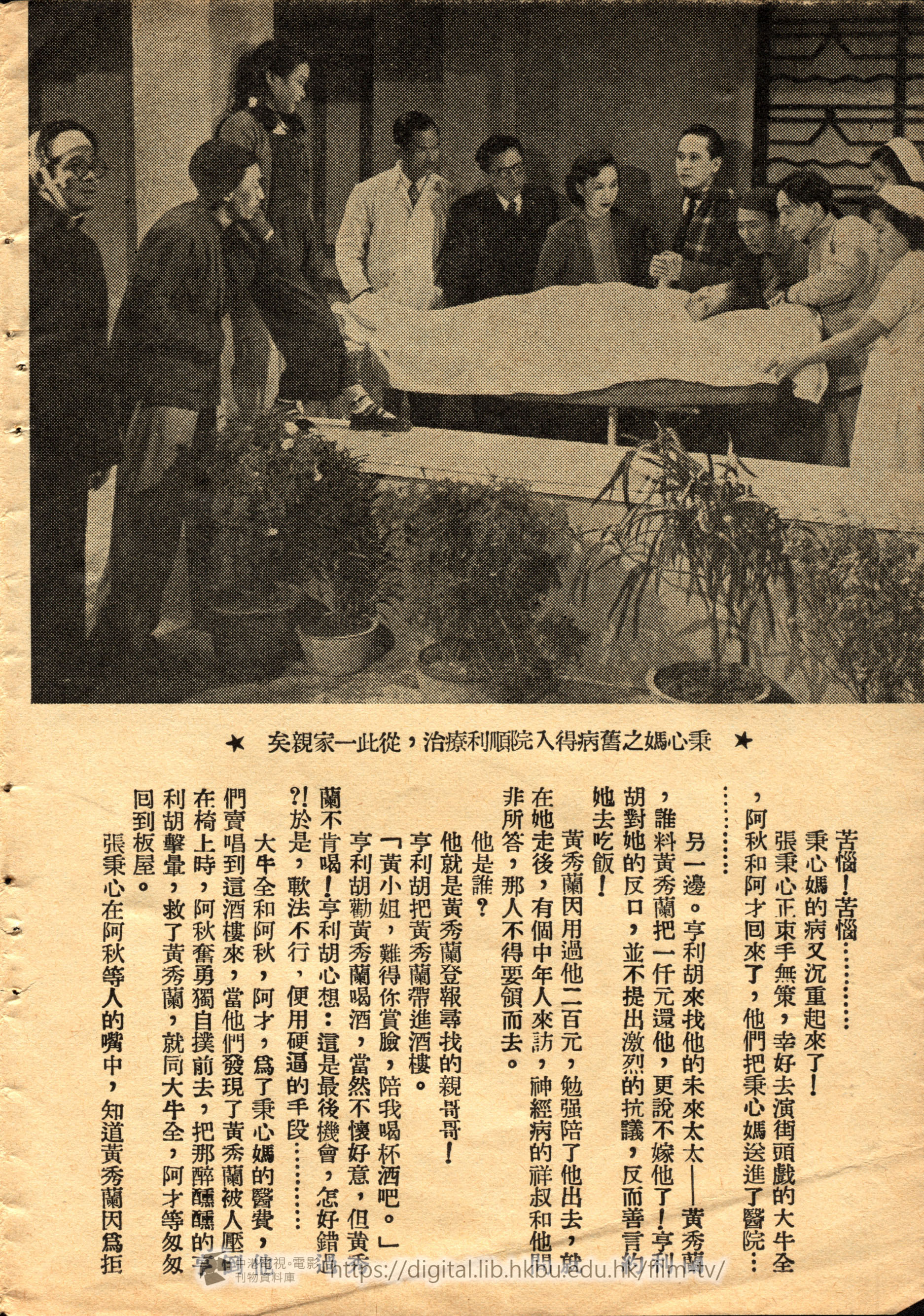

苦惱!苦惱⋯⋯

秉心媽的病又沉重起來了!

張秉心正束手無策,幸好去演街頭戲的大牛全,阿秋和阿才囘來了,他們把秉心媽送進了醫院……

另一邊。亨利胡來找他的未來太太——黃秀蘭,誰料黃秀蘭把一仟元還他,更說不嫁他了!亨利胡對她的反口,並不提出激烈的抗議,反而善言約地去吃飯!

黃秀蘭因用過他二百元,勉强陪了他出去,就在她走後,有個中年人來訪,神經病的祥叔和他問非所答,那人不得要領而去。

他是誰?

他就是黃秀蘭登報尋找的親哥哥!

亨利胡把黃秀蘭帶進酒樓。

「黃小姐,難得你賞臉,陪我喝杯洒吧。」

亨利胡勸黃秀蘭喝酒,當然不懷好意,但黃秀蘭不肯喝!亨利胡心想:這是最後機會,怎好錯過?!於是,軟法不行,便用硬逼的手段……

大牛全和阿秋,阿才,爲了秉心媽的醫費,他們賣唱到這酒樓來,當他們發現了黃秀蘭被人壓倒在椅上時,阿秋奮勇獨自撲前去,把那醉醺醺的亨利胡擊暈,救了黃秀蘭,就同大牛全,阿才等匆匆囘到板屋。

張秉心在阿秋等人的嘴中,知道黃秀蘭因爲拒絕了亨利胡的要求而在酒樓中發生了一段反抗暴力的事,他對黃秀蘭的壞印象又開始轉變了,而黃秀蘭對他却餘怒未息。

大牛全,阿秋,阿才對張秉心和黃秀蘭的沉默,頗覺詫異,阿秋首先問張秉心道:「張生先,你怎不同黃小姐說話?」

張秉心無言以對……

「黃小姐,你們兩人到底做什麽?」阿秋只好轉問黃秀蘭。

黃秀蘭這才把前事吿訴大家。

「張先生,那你不對了。」阿秋說。

大牛全道:「年靑人做事別太氣盛,張先生,快向黃小姐道歉,從此做囘好朋友吧。」

阿才也說:「黃小姐,你也該原諒他。」

「唉,我爲了他不惜犠牲一切,他卻使我難堪……」黃秀蘭沉痛的說。

張秉心終於走近她面前:「秀蘭,過去的事大家不要再提吧,我冒犯了你二次,你打了我兩巴掌總可以抵消了。」

黃秀蘭聽到張秉心提起兩巴掌,不禁撲嗤笑了……

正當黃秀蘭和張秉心再度獲得諒解,門外突見祥嬸帶着一個人進來,黃秀蘭嚷道「哥哥,你來了!」

那人正是她的哥哥!

兄妹久別重逢,其樂當非筆墨所能形容…………

黃秀蘭忽問:「哥哥,你有錢嗎?」

「要多少?」

「一仟元就夠了。」

「要來怎麽用?」

「因爲張先生的媽媽進了醫院,須要一筆開刀費。」

「哦,那可以。」

兄妹倆的話,張秉心和大牛全,阿秋,阿才聽了,又是一番喜悅……

秉心媽在醫院里順利的開了刀。

一曲「一家親」結束了這齣小市民的悲喜劇。

——完——