春殘夢斷

電影小說

(一)

夜。海上漆黑一片,周圍也像死一般的沉寂。

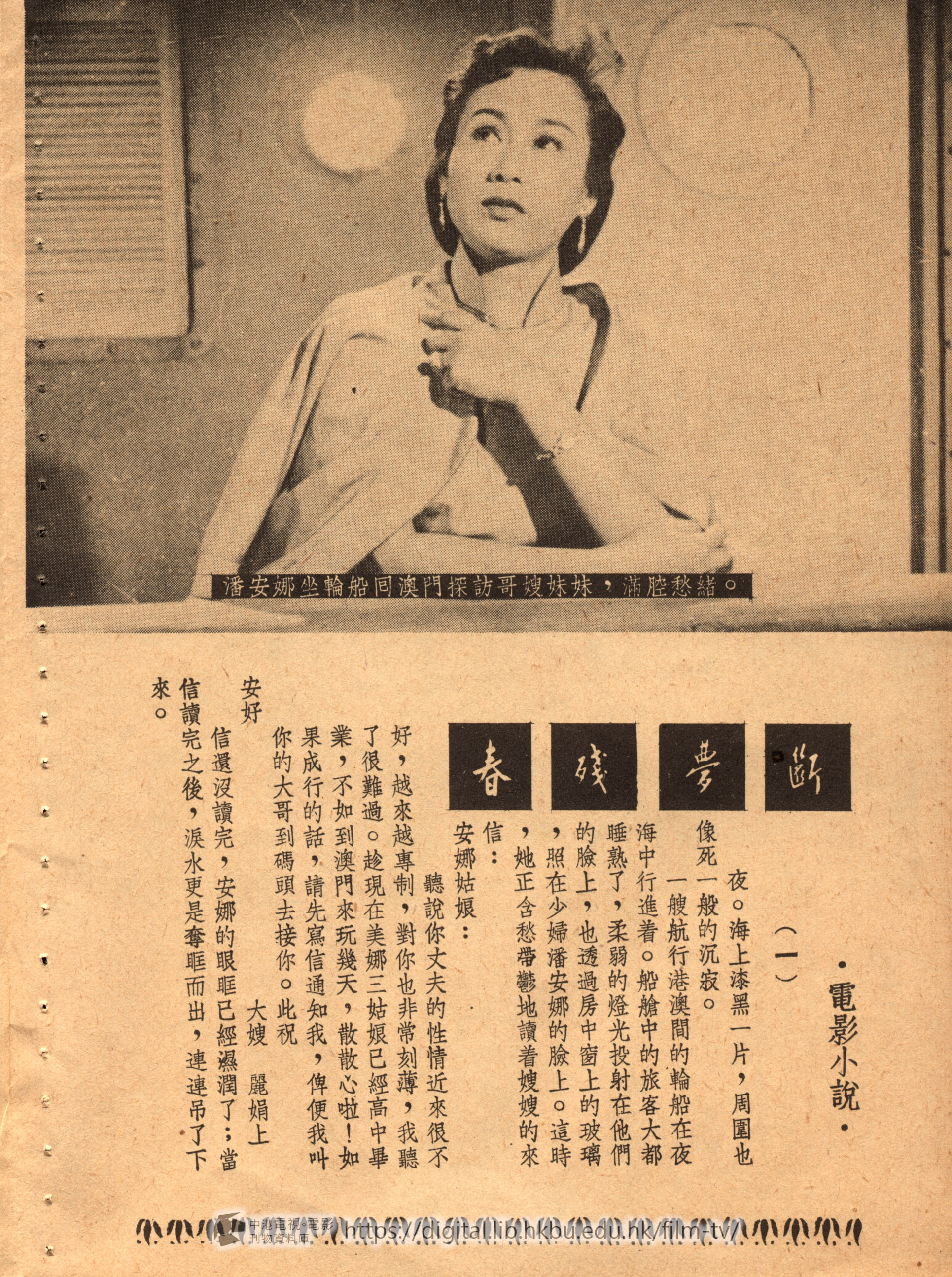

一艘航行港澳間的輪船在夜海中行進着。船艙中的旅客大都睡熟了,柔弱的燈光投射在他們的臉上,也透過房中窗上的玻璃,照在少婦潘安娜的臉上。這時,她正含愁帶鬱地讀着嫂嫂的來信:

安娜姑娘:

聽說你丈夫的性情近來很不好,越來越專制,對你也非常刻薄,我聽了很難過。趁現在美娜三姑娘已經高中畢業,不如到澳門來玩幾天,散散心啦!如果成行的話,請先寫信通知我,俾便我叫你的大哥到碼頭去接你。此祝

安好

大嫂 麗娟上

信還沒讀完,安娜的眼眶已經濕潤了;當信讀完之後,淚水更是奪眶而出,連連吊了下來。

一種莫名的痛苦,直剌進她的心,她不能安靜了,於是從床上爬下來,打算到甲板上去透一口氣。

「太太,這麼夜你到那裡去呀?」奶媽不知甚麽時候醒來,大概是她剛才的哭聲把她吵醒了吧。當她見到女主人要出去時,就問。

「我睡不着,到甲板上去散散悶。你跟我看住小玲吧!」小玲是安娜的小女兒,這時她正睡得甜甜的。

安娜走出了房間,穿過走道,走到船面的甲板上,倚欄而立。凉風陣陣吹來,她感到週身凉快,吐出了一口悶氣。

她望望天,天上一彎眉月,星光閃閃;她又望望海,海水拍打着船身,激起一個個的浪花。這情景,要是在一個心情輕鬆的人看來,他(她)會感到像詩一樣的美麗;但在安娜看來,却撩起了她無窮的心事。

正在她想心事的時候,忽然有人叫她的名字:

「安娜!」

安娜習慣地囘過頭來,只見不遠處有個中年婦人向她走來,她遲疑地望着她,心想:「這是誰呵?」

還來不及使她想起她是誰,她已經行近她的身邊了。她問:「你不是安娜嗎?」

「是呀,我眞善忘,一時記不起你是誰了。」

「你也是,竟將老街坊忘記了?我是王基樹的母親嘛!」

王基樹,這名字多熟呵!是了,安娜記起來了,他就是自己童年時候的良伴,常常玩在一起的。

於是,她們談起來了,從王母的口中,安娜知道王基樹做了騎師,而當王母問及她的家庭狀况時,她不禁黯然。但在別人的面前,又不便將感情開放,惟有把眼淚呑進肚裡,強作歡笑。

時間很快就過了幾點鐘,輪船慢慢的向岸邊靠近了,安娜、奶媽、小玲、王母等夾雜在人叢中,等候着上岸。

岸上,王基樹接他的母親來了。他站在碼頭邊,眼睛不停的向船上溜,最後落在安娜身上,他為她的美麗所吸引,入神地看着,看着。

安娜發現有人在看她,嬌羞地望了他一眼,隨卽把頭低下來。

王母看見了基樹了,高聲喊:「阿基,阿基,我在這裡呵!」

基樹如夢之初醒,趕快把看着安娜的視線別過去,移在旁邊的母親身上。母親向他揚手作勢,他也高興地揚了揚手。

這一切安娜都看在眼裡,但她沒有特別的感覺,只想到時間過得眞快,童年時候的朋友現在已經長得又高又大了。

船泊碼頭了,但還沒有泊定,王基樹已縱身到了船上。他走近母親,很關心地問:「媽,沒有暈船了吧?」

「沒有。」

「怎麽不搭日船囘來呢,這麼黑。」他說完便拿過母親手中的行李。

站在旁邊的安娜,看着他們母子相見時的溶和與親切,內心不禁被感動了。

「阿基,你還認得她嗎?」王母拉過王基樹,指着安娜問。

基樹似乎認不得她了,倒還是她首先跟他微笑點頭,稱呼他一聲王先生,這才使他囘復童年時侯的記憶。

「呵,原來是你呀,安娜!」他急忙放下手中的行李,衝前一步去跟她握手。

「是呀,不認識啦!」安娜也熱情地跟他握手。

「許久不見,你好嗎?」

「好,謝謝你的關心。」

此時安娜發覺自己的手掌被握得太緊了,微感痛楚,於是輕輕地抽了出來。基樹知道是自己用力太大了,顯然有點不好意思。

他們沉默着,你望望我,我望望你,均無話可說。

突然船上起了一陣騷動,人聲嘈雜,安娜囘頭望去,原來有一位搭客連人帶物跌下海中。

那人在水中載浮載沉,拼命游到船旁,攀住船舷,不料船身正向岸邊靠近,雙手被壓住,壓得鮮血直流,慘叫一聲後便跌沉在海裡。

安娜目睹此慘狀,不覺暈了過去。

這可把基樹嚇驚了,連忙抱住她,頻呼:「安娜,安娜!」

「媽媽,媽媽!」小玲在叫。

王母、奶媽也慌作一團了。

正在這時候,安娜的哥哥潘展鵬來了,他見此情形,忙問:「她怎麽啦?」

「她暈了。」基樹答。

「二妹,二妹!」展鵬叫着安娜。安娜慢慢的醒過來了。

潘展鵬扶着安娜上了碼頭,走進汽車。後面還留下一片汽笛聲,叫喊聲………。

(二)

安娜返抵哥哥的家裡,嫂嫂杜麗娟迎上了她,高興地跟她握手,她猶如見到自己的母親一樣,激動得眼眶都濕潤了。

安娜的感情是容易理解的。她長期地受着丈夫的欺負,得不到温暖,一旦見到愛護自己的親人,能不激動?

現在她被麗娟扶進房裡去了。這本來就是她蘭閨少女時住的房間,一切的擺設依然如舊,睹物憶事,不禁感慨萬千。

麗娟是明白安娜的心事的,爲了不想打擾她,乃吿辭出去了。

「唉!」親人不在身邊,安娜更感到空虛了,她嘆了一口氣,隨手拿起桌面上的一本相簿打開來看。這相簿貼的盡是她過去的生活照片,往事歷歷,又重現在她的眼前了:

那是十多年前的一個夏天,安娜和基樹還在小孩子的時候,他們在園中玩耍,雙雙騎着樹椏當飛馬,飛呀飛,一個不小心,基樹跌倒在地上,把額頭也跌傷了………。

往事不堪囘首,安娜想到這裡,也不禁嫣然一笑。然而,舟車勞頓,她實在太疲倦了,只此一笑之後,便倒下床去睡覺了。

翌日,陽光普照大地,安娜還高臥未起,但展鵬已携着公事包走進她的房間來了。他輕聲地把她叫醒,立即將一張照片遞到她的面前,她接過來看了一看,不禁爲之愕然,原來是一幅王基樹的騎馬出賽圖。

這是一個多麽熱情、英俊的騎士呵!惟是安娜不明白展鵬爲甚麽出示這張照片給她看。

「大哥………」安娜想問個明白。

「你覺得他怎樣?」展鵬好像看透她的心事,打斷她的話。

「………很好。」她畧微遲疑了一會才答。接着問:「大哥,你這是甚麽意思?」

「想將三妹嫁給他嘛!」他說話時是那麽安詳。

「哦,原來是這樣。」安娜明白了,心頭的結也解開了。但正當鬆一口氣的時候,展鵬又遞過另一張相片來了。

「這是姓李的。你看那一個好?」展鵬又在徵求安娜的意見。

安娜拿過照片在端詳着,還來不及囘答展鵬的發問,三妹美娜已同麗娟跨進房門來了,美娜更是一步衝到了床前,歡欣地跟姊姊說了許多話,並且跳跳蹦蹦的要拉姊姊去旅行呀、游水呀………!安娜也爲她的歡樂而把積壓在心頭的痛苦暫時忘記了。

突然,安娜手中的相片被美娜發現了,便問:「二家姐,怎麽你也有這樣的照片呀?」

「是大哥剛才給我看的。」安娜率直地吿訴了她。

美娜知道是甚麽一囘事了,不好意思地低下頭。

「三妹,兩個之中,你中意那一個呢?」安娜問美娜。

「我不知道。」美娜羞澀地別過臉去。

「是中意王基樹吧?」展鵬插嘴進來了。

「我不知道。」美娜仍羞澀地別過臉去。

「那麽一定是中意姓李的啦!」安娜再加進一句。

「人家不是說過不知道了嗎。」美娜畏羞地走過一邊去了。

「我看她一定是中意李文的,他人老實、可靠。」麗娟也凑進來談論。

「但是,基樹有錢呀!」展鵬說。

「有錢又怎樣,二姑娘的丈夫不是很有錢嗎,老爺嫁她的時候,就是貪人家有錢,可是現在………」麗娟說到這裡,自知失言了,趕快把話兒收住。

安娜聞言,臉色突然變了沉鬱,難過得說不出話來。

麗娟見此,借故拉展鵬出去了。房中留下安娜和美娜,而當安娜進了浴室之後,美娜拿起那兩張相片來端詳,確實也分辨不出自己究竟愛那一個。

當日的夜晚,安娜和哥哥、嫂嫂、妹妹等逛遊樂塲去了。遊樂塲裡五光十色,燈火輝煌,各種機動遊戲在轉動着,眞是目不暇給!

他們在木馬塲旁邊遇上了李文,美娜介紹他給姊姊認識,安娜覺得李文這個人倒的確不錯,深自慶幸妹妹找到一個好對象。

但是,安娜想錯了,現在美娜所愛的,並不是李文。李文邀她坐木馬,她答應了;李文向她提出婚事,她却故意避開。

木馬在跳動,轉了一圈又一圈,李文和美娜在玩着,玩着。

那邊機動的飛車旁邊,安娜、展鵬、麗娟正想登上飛車,忽然王基樹走過來,麗娟本擬同安娜共坐的,現在讓坐給基樹,自己則和展鵬同坐在一起。四人剛坐定,機車開動了,他們被轉到頂上去。

環境是侷促的,安娜和基樹相對默然,後來還是安娜看到基樹兒時從樹上跌下來留下的疤痕,彼此才說開了。

「怎麽你不早點結婚呢?」安娜說。

「這很難說,人家中意我,我未必中意人,我中意人,人家未必中意我。」基樹說。

「那麽我跟你做個媒好不好?」

「誰?」

「三妹。」安娜用手指一指那邊,美娜和李文正下木馬向這邊走過來了。

安娜和基樹還在談着,談着。忽然間,基樹情不自禁的伸手握住安娜的手,向她表示自己的心曲。這情形給美娜看見了,她很是氣憤,不時睜着含恨的眼睛往上瞧。

李文旁觀者清,他明白美娜的心意了,只得帶着失望的心情離開遊樂塲。

美娜的感情說也奇怪,她見李文走了,又像失去了一件心愛的東西那樣難過,氣得哭了出來。

「三妹,你怎麽啦?」安娜從飛車上下來,看見美娜那個樣子,連忙問。

可是,美娜不睬她,瞟了她一眼之後,便拔脚哭走了。

「三妹,三妹………」安娜覺得莫名其妙,追了她兩步。展鵬他們在一旁也看得丈八金剛摸不着頭腦。

事件的突然發生,使到他們都無心玩樂了,別過王基樹之後,他們便一同囘家。

美娜已經比他們先一步返抵家裡了,她現在正在自己的房間裡哭泣着,而且把王基樹的騎馬出賽圖相片也撕毁了。

看到地上殘缺的王基樹的照片,安娜甚麽都明白了,她馬上向妹妹解釋,但美娜不信,反而出言不遜,給她難過。

「三妹,你也不小了,別亂說話。」展鵬和麗娟都怪責美娜。

「是呀!」美娜駁嘴說:「我是不小了,但總比人家嫁了丈夫,沒幸福,要返囘娘家舒一口氣好!」

這簡直如晴天霹靂,安娜絶對想不到自己的妹妹會爲了一點妒念就這樣挖苦自己,她忍不住哭了,眼淚涔涔的淌下,直奔進自己的房裡去。

還有甚麽比這更痛苦的嗎?在家受苦,囘到娘家又受妹妹的氣。走吧,她顧不了那麽多了,把睡夢中的奶媽和小玲叫醒,含着淚走了。

(三)

帶着悲愴的心,安娜又返囘剛離開一天的、在她看來是牢籠似的家裡了。

安娜的丈夫陳克烈,是當地的一個富商,儘管是那麽早,却已有客人來拜訪他了。他送走了客人之後,走返房裡,赫然見安娜在坐,不覺一奇,但隨卽又感到意外的喜悅,因他爲着生意上的關係,要舉行一個舞會,而今安娜囘來,正是時候了。

他將這意思吿訴安娜,並紳士般的徵求安娜的意見,安娜知道他的話就是命令,那裡敢說個不字。

於是,陳克烈滿意了,從衣袋裡掏出一個小盒子來,遞到安娜的面前,驕傲地說:

「這是我買給你的鑽石耳環,請收起來,舞會那天戴上。」

「嗯!」安娜習慣地囘答。

很快的過了數天。

是一個陰雨的晚上,陳克烈在家裡舉行一個盛大的舞會,賓客們已經到得不少了,大廳上熱熱鬧鬧的。

安娜在房中打扮着,鑽石耳環擺在化裝枱上,她的耳朵却戴上另一對耳環,陳克烈進來見了,問她怎麽不戴上那名貴的鑽石耳環,她說是因爲耳孔細,戴不入。如果是一個愛護妻子的丈夫,他斷然不會爲了一點外表的高貴而強使妻子受苦的。然而,陳克烈並不這樣,他一定要安娜戴上鑽石耳環。面對着暴君似的丈夫,安娜還有甚麽好說呢,只得把戴好了的、在陳克烈看來認爲並不名貴的耳環除下,任由他把他的鑽石耳環替她戴上。

鐵的針穿過了肉的耳,安娜像受酷刑一樣的感到痛楚難受,耳環還沒有戴好,她的眼淚已經奪眶而出了。然而,她還得揩乾眼淚去賠笑迎客呢。

事情有點出乎安娜的意料之外,正當她偕同陳克烈在大廳中招呼客人的時候,忽然瞧見王基樹夾雜在人羣之中,四目相投,她不禁愕然了。但是王基樹已經趨前,她不得不跟他握手,並介紹他與陳克烈認識,陳克烈見安娜有這樣的一個生面朋友,頗感奇怪。

舞會開始了,王基樹邀安娜共舞,陳克烈則被一位馬莉小姐拉了去,馬莉吿訴克烈,王基樹是安娜的老街坊,這更使克烈起了疑竇。

安娜與基樹共舞着。安娜被基樹熱情的眼光迫得低下頭來,低聲地說:

「你到這裡來幹麽?」

「找你。」

「有甚麽事?」

「是來吿訴你,美娜病了。」

「病了?」安娜怔了一下:「是甚麼病的?」

「胃病,而且受了剌激。」

「唉!」安娜嘆了一口氣:「照這樣看來,阿基,三妹是愛你的,你趕快囘澳門去看視她吧!」

「但是我不愛她。」基樹囘答道。

「那麼你愛誰呢?」

「愛你!」

這時安娜和基樹已隨着音樂轉出露台上去了,安娜對這突如其來的示愛,很是驚愕,不能說她不喜歡他,但她知道自己是個有夫之婦,這根本是不可能之事。因此她勸他走,叫他以後不要再來找她。

基樹也覺得自己的想法過於奢望,就答應了她,不過,在未離去之前,他請求她再跳一次舞,她亦答應了。

華爾滋的音樂如痴如醉,安娜和基樹如置身於飄渺的境界中,跳舞着,旋轉着,老天下着毛毛的細雨,可是他倆好像都沒有覺得。

送完了客,安娜又接到王基樹的一張留字,他自署「窗下人」,要求她送給他一張親筆簽名的照片,以留作紀念。

人是感情的動物,何况安娜和基樹過去是青梅竹馬的?她感動極了,一步衝到了窗前,把窗門打開,只見基樹冒着雨站在燈下等待着,一種憐愛的感情頓時湧上心頭,她悽然了,就走囘桌邊把相片簽好,署着「窗下人留念」的字樣,抛擲了出去。基樹拾了,才滿意地走了。然而安娜,她看着他遠去,逐漸消失在黑暗裡,則有點茫然了。

雨還下着,雨點打在安娜的臉上,可是她並不去抹掉它。

(四)

在澳門,在美娜的房間裡,她躺在床上,形容憔悴,顯然是病了,醫生正在替她診治。

在熱鬧的街市上,李文駕車送鷄入市經過,與麗娟相遇,她告訴他,美娜病了。

在囘到家裡的養鷄塲上,李文坐在大樹下,隨手拾起一枝樹枝,無聊地劃了一個完整的心形,但立卽又把它劃碎了。

李文的心情是容易理解的,他愛美娜,但美娜却不愛他,那有不苦悶痛苦之理?只是,他愛美娜之心,並沒有因此就消失,而今得悉她患了病,又那能不心焦呢!

母親端了一碗粥來給他吃,可是他食不下嚥。

「文,這是爲了甚麼?」母親關懷地問。

「美娜病了。」李文說:「原來她中意王基樹,而王基樹却不中意她。」

「那麽你有沒有去看看她?」

「沒有。」

「爲甚麼?」

「………。」沒有囘答。

「是因爲她沒有答應你的婚事嗎?」

正是這樣,李文的心事被母親點中了,蘊藏在心底裡的積憤無處發洩,他就拿起斧頭猛力的去砍那枝老樹,並且自言自語的說:

「人家瞧不起我,那我還有甚麽面目再踏進人家的門口一步。」

母親明白了,她教導兒子,一個人對人應該誠懇老實,正直無私,像這樣因爲人家拒絶自己的愛,就連人家病了也不去探視一下,就不是一個老實人的所爲了。

母親不聲不响的去捉了兩對肥鷄,揀了兩打雞疍,用籃子盛着,打算親自去探視美娜,但當她出到門口時,被李文看見了,他截住了她,從母親的手裡拿過東西,逕自開車去探視他曾生過她的氣的美娜了。

美娜喜見李文,李文也喜見美娜,無奈這對青年男女在愛情的道路上走得並不如意,剛剛經歷過一塲小風雨,而今相見,兩人的心都帶着羞慚,竟相對默然,把旁邊的麗娟看得莫名其妙。

然而,當李文走了之後,美娜却又感到一陣空虛。她從枕頭底下拿出李文的照片,凝視着,像有無限的悵惘。

(五)

是秋高氣爽的時候,馬兒肥了,香港的跑馬塲又有一番熱鬧了。

陳克烈帶着潘安娜來看賽馬,不,是來賭馬,他和他的朋友們都買第一號的熱門馬,只有安娜是例外,她從擴音機裡聽到第六號馬的騎師是王基樹,就買了十張的第六號,陳克烈見了,很不高興。

馬兒一匹一匹的出到賽馬塲來了,第六號馬的騎師果然是王基樹,她固然看到了他,他也看到了她,兩人都甚感意外,内心卜卜地跳個不停。

賽馬開始了,六匹馬兒齊向前跑,跑呀跑的,第一號馬一路領先,第六號馬顯然落後了。買第一號馬赢的陳克烈和他的朋友們拿着望遠鏡看,看得手舞足蹈,高興得了不得。

突然,第六號馬發步了,一往直前,越過了第五號、第三號………眼看很快就要搶前第一號了。

安娜像忘記了自己是在丈夫的身邊,一手搶過陳克烈的望遠鏡,看着王基樹的馬一步一步搶前,不禁高叫:

「快的,快的………!」

誰知她的話還沒有說完,王基樹已經失足跌下馬來了,安娜不由自主的驚叫起來,看客之中有人交頭接耳了,陳克烈很是難堪,急忙拖了她就走。然而安娜,她不放心王基樹的安危,連連囘頭望去。

一輛汽車把安娜載返了家裡。她的心很亂,想哭,但是哭不出來,陳克烈責備她,說她放浪無恥,她也抵受着;而今她沒有別的想法,只想知道王基樹現在怎麽樣了?

收音機裡播出了一支支的音樂,但是她無心聽。突然,音樂停止了,播音員報吿剛才賽馬失事的情形,說騎師王基樹經醫生檢騐之後,認爲沒有大碍,已經敷藥出院了。安娜這才放下心來。

夜幕低垂,安娜獨坐在房中在想着甚麽,忽然有一樣東西從街外抛進來,安娜拾起來一看,赫,原來是王基樹的一封短柬:

陳太太:

自從窗下一別,我的心已經靜如死水,估不到今天又在馬塲見到你,致使我夢魂顛倒,跌下馬來。如果跌死了,倒也乾淨,可是偏偏跌不死,反而帶來了更深的痛苦。現在我想見見你,希望你能夠答應我!

窗下人 王基樹

安娜看完了信,推開窗,只見王基樹用帽子蓋着頭,綳帶吊住手,孤零零的站在街燈下痴等着。她看到這種情形,旣憐愛,又害怕。見他呢?老實說她是非常願意的,但又怕被陳克烈知道;不見他呢?王基樹的失望與難過是可以想像得到的。這兩種思想在她的心中矛盾着、鬥爭着,終於她選擇了後者,忍痛把窗門關上了,自己則囘身倒在床上哭泣不已。

誰知王基樹的心並沒有死,他見安娜關閉了窗戶,就走到附近的商店去借電話打給她,訴說衷曲,竪决要見她一面;安娜的心軟了,終於答應他晚上七時在街上相見。

然而,當他們見面的時候,反而又沒有甚麽可說了,兩人相對了良久,基樹才吿訴她,打算見此一面之後,從此便遠走高飛,不再來纏擾她了。安娜不覺悽然。

他們要分別了,基樹感情衝動地走近安娜的身邊說:

「安娜,讓我看準你,看最後一次。」他用手去托安娜的下巴,目不轉睛的望着,彷彿要留下一個最深刻的印象似的。

這是一張娟好的臉,這是一個可愛的人兒,眼看快要失去了,基樹就情不自禁的把她抱住,緊緊的抱住。

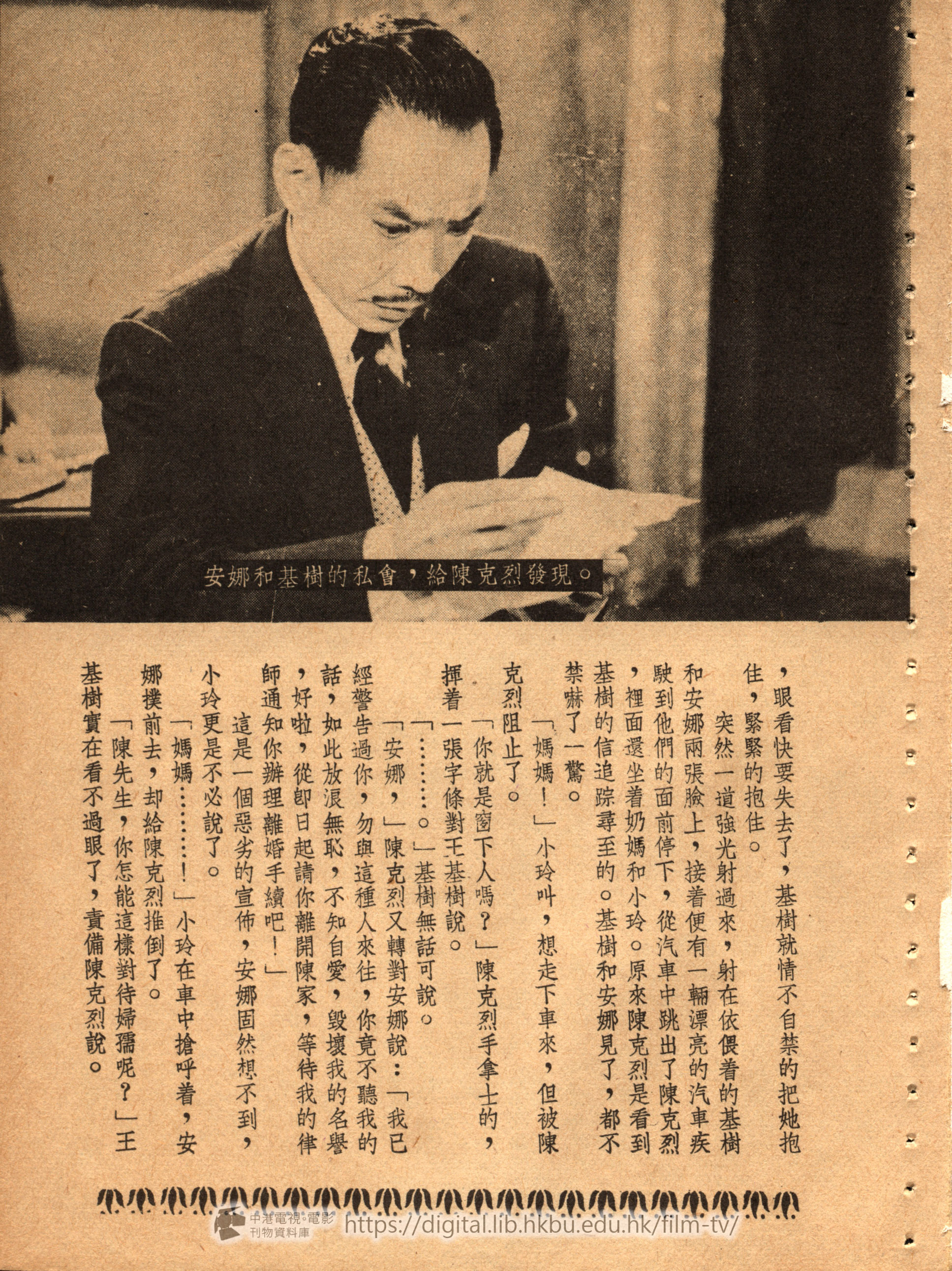

突然一道強光射過來,射在依偎着的基樹和安娜兩張臉上,接着便有一輛漂亮的汽車疾駛到他們的面前停下,從汽車中跳出了陳克烈,裡面還坐着奶媽和小玲。原來陳克烈是看到基樹的信追踪尋至的。基樹和安娜見了,都不禁嚇了一驚。

「媽媽!」小玲叫,想走下車來,但被陳克烈阻止了。

「你就是窗下人嗎?」陳克烈手拿士的,揮着一張字條對王基樹說。

「………。」基樹無話可說。

「安娜,」陳克烈又轉對安娜說:「我已經警告過你,勿與這種人來往,你竟不聽我的話,如此放浪無恥,不知自愛,毀壞我的名譽,好啦,從卽日起請你離開陳家,等待我的律師通知你辦理離婚手續吧!」

這是一個惡劣的宣佈,安娜固然想不到,小玲更是不必說了。

「媽媽………!」小玲在車中搶呼着,安娜撲前去,却給陳克烈推倒了。

「陳先生,你怎能這樣對待婦孺呢?」王基樹實在看不過眼了,責備陳克烈說。

「你沒有資格跟我說話。」話隨棍落,陳克烈一棍打在王基樹的身上,隨卽跳上汽車,叫司機開走了。

「小玲,小玲………!」安娜望着遠去的汽車高呼着。

基樹要扶她,可是她揮開他的手,向前狂奔而去………。

基樹呆住了,惘然地站着,站着!

(六)

夜,靜悄悄的,海上的夜,更靜得令人怕。一艘輪船在夜海中航行着——是這艘輪船把安娜從香港載返了澳門。

對於妹妹的突然再來,展鵬和麗娟都覺得驚奇,而安娜還等不着他倆發問,便撲倒在椅子上抽泣了。

「二妹,這是怎麽一囘事?」展鵬說。

「克烈要同我離婚,」安娜悲慟地囘答道:「他是怪我和王基樹來往。」

「有這囘事?」展鵬和麗娟幾乎不約而同的說,像有點不相信,但却也不免爲這突如其來的不幸消息感到驚異。只有美娜,她聞之竟以嫉妒的眼光投射在姊姊身上,對於姊姊的不幸遭遇全不加以同情。

展鵬深覺陳克烈不應出此,就打了一個長途電話給他,請他不要因爲這一點小事鬧至夫妻離婚,可是陳克烈一意孤行,並聲明小玲歸他,以後不准她們母女見面。

展鵬將這情形吿訴安娜,安娜頓覺眼前一黑,暈了過去。

「二妹,二妹!」

「二家姐,二家姐!」美娜至此也同情起姊姊來了,她要過去扶安娜,但已給展鵬和麗娟先扶住了。

翌晨,秋日的景象特別明媚,美娜起來了,她憑窗遠眺,雖然病容猶在,但心情已頓覺舒暢。

麗娟端了一碗鷄湯進來,美娜見喝得多了,况且病體巳經好得七七八八,便叫嫂嫂明天不要再煲了。

「不要緊,鷄是人家送來的,又不用錢去買。」麗娟安慰她。

「送來的?」美娜帶着奇怪的眼光問:「是誰送來的呀?」

「三妹,你不用問,總之你病好了就好了。」

美娜還打算追問下去,但一陣扣門聲把麗娟拉出去了。

扣門的人是李文,他又紿美娜送鷄來了。麗娟延他入去坐,他說有事不進去了,問了幾句美娜的病况之後,就轉身要走。誰知這時美娜已經站到階前來了,他們的談話她一字一句都聽到,對於李文的深情厚義她非常感激,不禁叫了一聲:「文哥!」

李文站住了,四目交投,兩個年青人的心熱辣辣地跳着。

秋風掠過樹梢,慢慢兒吹過來,吹到李文和美娜的身上,兩人都感覺到一陣輕快。

此時,一輛汽車駛到門前停下,王基樹裹着傷從裡面鑽了出來,他是到來探訪安娜的。

美娜見了,似乎忘記了李文還在身邊,一個箭步跑上前去,熱情地說:

「基哥!」

基樹淡淡地應了她,即走到麗娟面前問:

「大嫂,安娜是不是從香港囘來了呀?」

「是。」麗娟答:「請進來坐,待我去通知她。」

基樹同李文打了一個招呼之後,跟隨麗娟進去了。美娜頗爲不安,李文看在眼裡,告辭走了。

麗娟把基樹帶進安娜的房中,安娜還熟睡未起,基樹把她叫醒了,她見是他,又愛又恨。基樹向她訴說相愛之切,願意和她結婚,可是安娜覺得自己之有今日,完全是由他所造成,就拒絶了他,並勸他去愛深愛着他的美娜。但基樹愛的並不是美娜,他失望之餘,只得走了。基樹和安娜的談話,美娜是聽得清清楚楚的,因爲當時她站在房門口。基樹一走之後,她便走進來,俯伏在安娜的懷裡啜泣,承認自己過去怪錯了姊姊。

安娜安慰了,破涕爲笑,撫摸着美娜的頭髮,很久很久才叫出一句:「三妹!」

晚上,遊樂塲的木馬在轉動,飛車也在上下滾動。王基樹心神不屬地坐在飛車上,拿出了早已預備好的酒來狂喝。

又是一個夜晚,王基樹帶了一瓶酒走進馬棚,一飲而盡,跳上馬跑出去了。

翌日,早報上的大字標題登出了騎師王基樹,醉酒騎馬,意圖自殺,墮馬重傷,現在某某醫院救護中的消息。這消息被安娜、美娜、展鵬和麗娟看到了,他們都明白,這顯然與安娜有關的。

安娜是知道基樹的用心的,她深深地被感動了,她决定不顧一切,要嫁給他。於是她和哥哥、嫂嫂、妹妹一起去醫院探視他,當他們到達醫院的時候,李文已經先在那裡了。安娜將自己的心意告訴基樹,基樹感到意外的喜悅,而美娜也感到安心了。

李文看見美娜的態度前後不一樣,反而有點不明白了,他想:「莫非她變了?」但是,他沒有想到,她已經變過來愛他了。

(七)

在陳克烈的總寫字樓裡,安娜偕同哥哥、基樹到來和陳克烈辦理離婚手續了。

但是,陳克烈是陰險起家的,他辭退了他公司屬下澳門分行潘展鵬的經理職之後,並沒有在離婚書上簽名,他要使安娜不能名正言順的和基樹結婚,要想活活的屈死她………。

基樹怒不可歇,駡了他一聲:「豈有此理!」

「由他吧,」安娜說:「我們是懂得怎樣做的,况且我們已經决定離開此地了。」

他們出了門口,安娜問展鵬:

「大哥,你同我買好了船票未?」

「買好了,」展鵬說:「是午後一點鐘開的,距今還有兩點鐘。」

「這麽快?」安娜說:「明天是三妹結婚的日子,可惜見不到啦!」

「算了吧,你們能夠得到幸福就好了。我也要搭十二點鐘的船返澳門了。你保重吧!」展鵬語重心長,說完便將剛才陳克烈支給他的一半薪金拿給安娜,走了。

「大哥………!」安娜悽然下淚,不知感激還是難過。

對着手中的鈔票,望着遠去的哥哥,安娜惘然若失了。

——甚麼時候再見面呀?

——還有可能見到親人嗎?

安娜的腦際模模糊糊地泛起了這種想像。是了,還有一個親人在這裡,她就是小玲。趁臨別前的一刹那,去看看小玲吧。當這位母親見到自己的小女兒時,她正在玩小汽車;小玲見了媽媽,連汽車也不玩了,直奔到跟前,抱着媽媽大哭。安娜也哭了,旁邊的奶媽看到這種情形,亦不禁流淚。

「小玲,這小汽車是誰買給你的?」安娜揩乾了淚,問小玲。

「是奶媽。」小玲答。

原來奶媽已經給陳克烈辭退了,今天她囘來只是爲了小玲生日,特地帶一輛小汽車來給她玩。

不幸的事情呀,把安娜苦惱得連女兒的生日也忘記了,經奶媽一說,她才記了起來。

竟有這樣一個沒心肝的母親呀,安娜的心更加難過了。

小玲到底是個小孩子,她不可能了解大人的心事,伏在母親的懷裡哭過一陣之後,又去玩小汽車了。正當她玩得高興的時候,也正是安娜看得開心的時候,忽然僕人來報陳克烈偕同他的情婦馬莉小姐囘來了,安娜驚慌地走過去拉住小玲的手,顫聲說:

「小玲!」

「媽媽!」

母女兩人難捨難分,一股悽然的氣氛籠罩了整個大廳。

再親一親吧,或者再多看一眼吧!要不,這骨肉分離的最後機會將要溜走,一去不復返了。可不是嗎,陳克烈已經下了汽車,拖着他的情婦走進來了,安娜只得含着淚躱進帳幔裡,乘機溜出去,小玲也被奶媽抱進房裡去了。

街上,安娜站立在燈桿下,仰望着窗上;窗上,小玲和奶媽站在那裡。安娜向她們揮手,小玲也揮着小手,而且高叫媽媽。奶媽怕被陳克烈聽到,就抱開了她,把窗門關上了。

望着關閉了的窗戶,安娜的淚水迸發出來了,她茫然地在街上走着,漸漸地消失在人羣中了。

—完—