殺妻案

電影小說

尖沙咀火車站的大鐘,指示着一點正,這是半夜一點鐘。街上行人稀少,除了偶然的汽車聲外,祇有警察的皮鞋聲,與小販叫賣熟食的聲音。

某公寓大厦門前,駛來一輛黑色的房車,車子停下後,一個艶裝的女子鑽出車廂,匆匆地往里面走,熟練地開了自動電梯,直達十樓。電梯門開,借着走廊與電梯裡的燈光,可以看見她的臉,她是一個漂亮的少婦,名叫陳掌珠,濃妝艶抹,臉上帶着神秘的笑容,走向走廊盡頭。

她一路走,一路在手袋裡找門匙,似乎竭力在加快返家的時間。

掌珠用門匙留神地打開門,客廳是黑沉沉地一片靜寂,她微微一笑,閃身進門,輕輕推上大門,踮起脚尖走往臥室。

「喀喇!」

大廳中有怪聲,掌珠一驚,倐然翻轉身,自衞地想叫,黑暗中,從沙發上竄出一個男人,箭也似地奔向掌珠,一手揑住她的頭頸,掌珠本能的撑拒,喊道:

「放手,明,放手!」

她一路退讓,跌入沙發,她摸索到燈掣,開亮了燈,李志明耀着兇光的眼睛,更顯得可怕,他的臉色鐵靑,眼睛佈滿紅絲,顯然地失了理智。掌珠死命地拉開他的手,一面喘着氣說:

「你耍謀殺我,在家裡謀殺,你走不了!」

燈光使李志明漸漸恢復理智,他凝視一下倒在沙發上的妻子,立刻鬆了手,走向另一邊。嘴裡恨恨地說:

「終有一天我會揑死你的!」

「揑死我?」掌珠坐起來,整埋一下亂髪,盛氣說:「你揑啦!有什麼對不起你麼?」

她一貫平日的驕矜氣燄,李志明是聽慣了的,今晚,他忍受不住,立卽質問:

「你知道現在幾點鐘?」

「我有我的事。」

「我知道,打牌,吃飯,給人硬拉住,不能不應酬,你祇有這一套!」

「我沒有嫁你以前就是這樣的,當初你爲什麼不想到這些?你爲什麼耍和我結婚?」

這幾句話宛如箭般地射向志明心上,他哼了一聲,一個字也答不出。掌珠佔了上風,自然不肯罷休,她霍然地站起來,尋回手袋,走向臥室,冷冷地說:

「我怨我自己千金小姐不做,來受你的虐待!」

接着把臥室門用力碰上,似乎有莫大寃屈的樣子。

李志明痛苦地對着臥室門看,想了一想,沒精打采的推門進去,掌珠剛換上睡袍,輕蔑地飄視他一眼。

「掌珠,我不好,不過,我是爲了愛你的緣故。」

「愛我?」掌珠詫異地問:「動不動便講打講殺,這樣叫做愛?」

「我妒忌。你半夜三更才回家,你認識那些不三不四的朋友,你整日在外面玩。我一天忙到晚,回家又不見你面,還有什麼家庭幸福可言?我怎受得了!」

「受不了?」掌珠走往梳妝台前坐下,側着臉打量志明說:「你當初怎麼受的?好呀,受不了,你想怎樣?」

「我要你改過!」志明衝動地回答。

「沒有什麼改的!」掌珠越答越乾脆。她說:「這樣,不如離婚!」

「我不離!」

「當然囉,你怎能放開我,我是富家女!」

「你說什麼!」志明怒了。

「什麼?你想想,現在你是副經理了,從前你是小職員,這房子是我的,衣物是我的,那一樣是你的?」

掌珠得意洋洋直逼着志明,志明的自尊心被侵犯了,心裡更火冒,他厲聲說:

「你以爲我愛上了你的錢財?」

「不是嗎?不是的話,你就不怕離婚!」

掌珠神氣活現,一搖一擺走進浴室,猛力碰上浴室的門,向志明示威。志明僵住在房中,久久,他脫下晨褸,挾了外衣,逕目離家出外去。

出了大厦,門外的空氣是淸涼的,雖說是初秋,夜風叫志明覺得凄凉,他披上外衣,摸出紙烟來吸,吸不上兩口,又擲下地,急步地走向街頭。

黑暗中,有人附身拾起那紙烟,凑在自己的紙烟邊着了火,依然擲向地,在這些動作中,他的注意力,始終在志明的背影上。

夜總會中音樂正奏得熱鬧,歌星露露唱着加力騒舞曲,舞池中對對雙雙,越發顯得志明的影單形隻。

他叫了一杯酒,竭力鎮靜自己,傾耳聽歌,注意力漸漸集中在這歌星身上,他看着她唱,又看見她一笑,她的眼光飛向遠處,志明不由自主跟着看過去,見到一個年輕人,輕佻地向露露飛吻。

露露唱完歌,下台去那年輕人的座位,志明怔怔地望着,思索着那個人的姓名,他覺得那人的面貌很熟悉。

「志明!」

那個人揚手招呼,從他的聲音中,李志明記起了他的名字,這是張乙才,讀書時代的同窗好友。於是他走過去,張乙才爲他介紹露露後,志明問:

「才,你幾時回來的?我怎麼不知道。」

「幾個月了,我找不到你。」

「好嗎?聽說你在星加坡發了財。」

「誰說的?老婆都餓死了,所以回香港。」

張乙才笑吟吟地回答,志明不憧他的意思,奇怪地看着乙才,乙才說:

「老婆死了,現在做了王老五,自由自在,就回此地來玩玩。別提了,先飲杯酒,叫個舞女,我請客。」

張乙才一派富翁的樣子,替志明叫了個舞女,露露乘機起身吿辭。志明等露露行開,問乙才說:

「你老婆什麼病死的?」

「沒有病。」

「呀?怎麼死的?」

「唏,我受氣受多了,她不死……」張乙才覺得自己說溜了口,趕緊縮住話頭,轉問志明:「不要說了。先問你,聽說你和掌珠結了婚?」

「半年了。」

「好啦,你有福,當初讀書時大家都追求她,現在你追到了。」

「不追好過追!」志明的氣又兜上心來,不禁口出怨言說:「眞是一言難盡。」

舞女們應召而來,把两人的話題切斷,他們飮酒跳舞,作暫時性的麻醉,直至舞廳打烊,乙才結了賬,用汽車送志明到大厦門口。

「好,明兒見,太夜深了,我不便到你家,替我問候掌珠!」

志明下了車,勉强地應了聲:「明兒見!」他慢慢踱進大厦,却不上去,一口口地吸香烟,紅色的火光在黑暗中宛如一朶花,在固定的地位時亮時暗,叫張乙才看出志明並未上樓。他帶着奇怪的口吻問:

「志明,爲什麼不上樓?」

「你回去吧,我不回去。」

志明把烟頭擲向地,乙才拾起來點旺自己的香烟後,了解地說:

「同掌珠鬧架是不是?小事情,有什麼呢,去,到我家裡去再飮杯酒,談談心事。」

張乙才的寓所佈置得富麗堂皇,使志明不斷地四面打量,最後看見一張女人的相片,他拿起來看時,張乙才倒了酒走過來,說:

「這就是我的妻子!」

「很漂亮,可惜她什麽……病死的?」

志明放下照片,就在沙發上坐下來,接過乙才遞來的酒杯,想起在夜總會的話,不禁追問。乙才期期艾艾,半天說不出口,最後,他飮了一大口酒,鼓起勇氣說:

「志明,一個人知人知面不知心,你看見她生得漂亮,我實在恨死她!」

「爲什麽?」

「她的行爲不好,終日結交些不三不四的朋友,甚至想把綠帽我戴,我沒行幸福可言,想離婚,她又有大把錢,離了婚非但失去錢,還耍貼膽養費,所以………

志明很留神地聽着,乙才的一字一句,無異說出了志明的心事,但是乙才忽然又停頓下來。

「你旣然恨她,爲什麼又擺起她的照片?」志明問。

「等人家知道我捨不得她呀!你知道她如何死的?」

「怎麼?」志明覺得事情有些蹊蹺了。

張乙才如夢初醒地,站了起來說:

「別說下去了,我不好同你比較了,掌珠又好又有錢,你是有福人!」

「唉,眞像你所說,知人知面不知心。」

志明把一肚子的委曲,如江河决口般在乙才的面前傾吐,張乙才聽完了,拍拍他的肩頭說:

「我同情你,女人眞是禍水!」

「你就好了,老婆反正死了。」

志明心中的疑團,隨時都想套出原因來,特地誘乙才說,果然,乙才乘着酒意說:

「我不怕講給你聽,是我弄死她的!」

「呀!」志明大驚失色。

「不過,你不好學我樣!」

「當然!」志明盡力掩飾心事。

「最怕你怒火中燒時會不顧一切,但沒有計劃,沒有手段,很容易失敗的。」乙才警吿志明說。

「那末你呢?」

「我,我托人做這件事,就是所謂職業謀殺家,頂有辦法,卽使出了事,他一人担承,不與我相干,最近,這個人也回到這裡來了。」

「在那里?」

「你不要問,一個人可忍則忍!」

「我不過順口問問吧。」

「哦,志明,我們今晚談的事,希望你一出門口就忘記,飲一杯,祝你夫妻和順!」

這一晚,志明就在張乙才家談到天亮,他不回家,逕自去辦公室,他腦海中時時浮現着張乙才的話,失眠加上心事,他顯得煩燥不安,但是他的岳父又來叫他上經理室去,因爲掌珠在那邊等他。

志明進了經理室,不容他有半句分辯,先讓岳父一頓敎訓,又叫他向掌珠認錯。在一面倒的訓斥下,志明覺得自己將要爆炸了,他的忍耐到達了飽和點。

所以,下了辦公室,志明去找乙才,懇求他說出那個「職業謀殺家」的地址,乙才不肯。

「你介紹我啦,我不過想請他嚇嚇掌珠,同時幫我調査一下她在外面的行動而巳,並不是眞想殺她。」

志明苦苦懇求,乙才攷慮再三,勉强應允了,把地址寫給了志明。

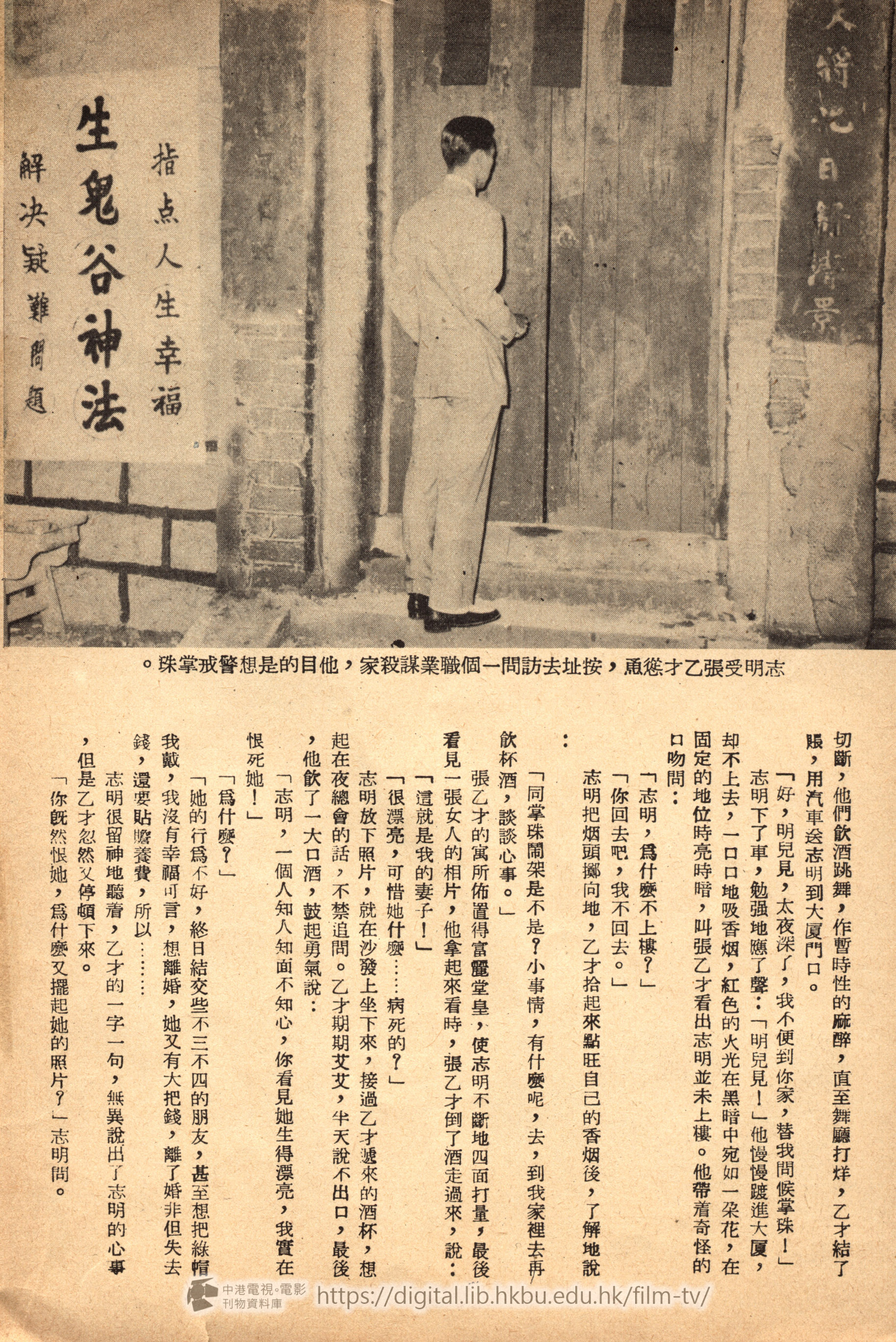

志明按着地址去找,一段僻靜的長路两旁,都是簡陋的住屋,他警戒地往前行,忽然一個人在背後喚住他:

「喂,老友!」

志明一驚,停住脚步,背後的人追上來,鬼鬼祟崇說:

「找姑娘嗎?我帶路!」

志明鬆一口氣,搖搖頭,繼續前進。在一間石屋面前,看見寫着:「生鬼谷神法,指點人生幸福,解决疑難問題」,志明仔細看了看手上的紙條,就上前叩門,應門的是一個老婦人,她陰沉地一笑說:

「是約定的嗎?」

志明點點頭,老婦人打量他一通,說:

「進來。」

屋中很暗,模糊地可以看見中間有座神龕,老婦人自顧走開,志明四處觀察,越看越怕,突然的,在暗中傳出一陣凄厲的叫聲:

「救命,救命!」

志明倉皇四顧,心胆俱裂,接着又聽見一陣大笑,嚇得他有無處躱蔵之感。恰好老婦拿了油燈出來,志明强打精神,那婦人說:

「請你等等,就來。」

跟着出來一個人,滿面鬍鬚,戴了一付黑眼鏡,頭髪蓬鬆,大鼻大口,一手握着二隻鐵核桃,一手持杖,穿了件不合身的長衫,捲起袖口,用夜梟般的聲音招呼說:

「坐,坐。」

志明在竹椅上坐下,借着油燈黯淡的光,還看見那人額上有可怕的瘢痕。

「你是乙才介紹來的李先生嗎?」

「是的,我……」

「不用說,我明白,我會令你滿意,不滿意不收錢。」

「不,我不過想請你嚇一下她而已。」

志明趕緊辯正,但那人厲聲阻止說:

「那不行!」他那夜梟般的聲音,在晦暗的空氣中震盪,分外淒厲,他說:「你不求我便罷,若求我,我就要做到使你滿意爲止。」

說罷,放聲大笑,笑聲是那末難聽,志明簡直不知如何是好,他剛想開口,那人搶先一步說:

「今天回去,要與她和好,明天吿一天假,陪她玩玩,我可以有個準備,跟住你們,認識認識她,然後,你說後天和她去澳門玩。」

「她未必肯去。」

「你儘量巴結她,勸她,務使她答應。然後,你設法說有要事,叫她先下船,你在第二班趕去,到那時,我已可以做妥當,你去報警,顯得你淸淸白白。你記住,你要多邀點人看你落船,這樣便有了人証。」

「爲什麼要做盡做絕?」

志明實在愛掌珠,心里不忍殺她,不料那個「職業謀殺家」認爲非這樣做,就難免橫生枝節,講明做妥後收錢,要二千元。志明沉吟不語,那人已招呼老婦人持燈送客。門外的天色已入薄暮,志明的心上也蒙上一層霧。

當天夜晚十二時,志明還在床上等候掌珠回家,心里不斷地在交戰,愛和恨鬥爭得難分難解,朦朧入睡,夢中見到掌珠被殺,一聲驚叫,祗聽見耳畔有入喚他的名字。

「明,明。」

「啊!珠!」

原來掌珠回家了,一手持睡袍,一手在推他。

惡夢驚出一塲大汗,醒來猶有餘悸,志明望着掌珠,愕着說不出話。

「你做什麼夢?很可怕嗎?」

掌珠見他呆呆望住自己,關心地問志明,志明說不出口,祗好答:

「沒有什麼。」

「日有所思,夜有所夢,別想得太多!」

掌珠說罷,就進浴室去。志明起身想找枝香烟來鎭靜自己,忽然看見小几上有掌珠的手袋,打開着,里面露出一個男人用的領呔,忿怒地望了望浴室,心里頓然動了殺機,立刻想起那「職業謀殺家」的話。

所以當掌珠從浴室出來時,他換了一付笑臉相迎。

「珠,你聽我講句話。」

他低聲下氣挨近掌珠,掌珠却露出萬分疲乏與不耐煩的神氣,說:

「講啦!」

「我覺得一向對你太苛求,本來,我們大家都應該遷就一下,今天你爸爸講得對,男人對妻子認句錯算什麽,喏,我認錯啦,好嗎?」

志明儘量使自己的聲音中充滿温柔與熱情,掌珠聽得動容,不禁軟化,志明乘機要求明日一同去郊遊,掌珠自然答應了他。

翌日,兩人駕車去郊外,掌珠駛了車去油站加油,志明心不在焉眺望四周。

「志明!」

張乙才的汽車也等待着加油,志明高興地招呼他。

「和誰在一起?」乙才問。

「和阿珠。」

「阿珠,哦,嗱,是不是你多心。」

乙才表示很樂意見到他們和好,志明苦笑,阿珠聽見談話聲,過來相見,三人本是舊友,於是相邀同去郊外,乙才欣然答應。

這一天,掌珠始終興高采烈,有說有笑,志明心里大喜。一行三人在郊外酒店的露天茶座歇足。掌珠對志明說:

「如果我們日日旅行,感情一定會好的。」

「現在你們不是很好嗎?羨慕煞我!」乙才在旁凑趣。

志明大爲得意,繼而一想,又担心起來,乘掌珠去開自動唱機時,他向乙才悄悄地說:

「乙才,我後悔去找過那個人了!」

「呀!」乙才大驚失色說:「你找過他!」

「是呀,他還替我設計。」

「哎呀!」

乙才沒法說出一句安慰話來。掌珠從唱機畔過來,撤嬌地要求志明在郊外住一晚,志明滿口答應,順便留住乙才作陪。

他們就在那酒店住了下來,在吃夜飯前,掌珠先去浴室,乙才的房在隔壁,他興冲冲地過來說:

「我定了晚飯,在下面露天吃好不好?」

掌珠浴罷出來,應聲道:

「好的。」

志明却是滿懷心事,答不出口,掌珠怪道:

「好好的,一下子又這樣。」

乙才想問志明,志明煩燥的說:

「乙才,你先下去,我要和阿珠說幾句話,就下來。」

乙才明白他的心事,細聲叮囑他說:

「等你,別太多心,知道嗎?」

乙才下樓,志明走到掌珠面前,誠懇地說:

「珠,我要和你講明,我昨日做了一件對不住你的傻事。」

「不用說,我知道。」

掌珠親熱地拉他坐下,志明聞言一驚,冲口說:

「你知?」

「你偷看我的手袋,里面有條呔,你又懷疑了是不是?我是買給你的。」

「喔!」志明對掌珠的恨意全消,心里更着急,結結巴巴說:

「不是這樣,是……」

「無論那一件都不用提,你太古板,我太寂寞,像今天,我就快樂了,好像渡蜜月一般!」

她是那樣嬌美,一派天眞,志明完全懊悔自己的過份情感衝動,以致于闖下了禍,他一時難過得說不出話來,掌珠不明白他的心緖,興奮地說:

「今天星期四,十二號,明天星期五,後天星期六,你只要吿多半天假,我們就有三天時間,可以去澳門玩,明,你說好嗎?」

澳門二字令志明的神經都震動了,他不假思索說:

「不,我不去。」

掌珠一團高興,給他打消,不由生氣,一手撕去一張日曆,怒道:

「那又算誰錯,我拚命遷就你,你拼命澆冷水,好,你不去,我去!」

「珠,你不能去!」

「為什麼?你管不着!」

「你,你……」志明有苦說不出,上前握掌珠的頸,掌珠一把撇開,怒冲冲說:

「你慢性地謀殺我,人家剛歡喜一些,你就氣我,你這樣做法,你……」

志明再想解釋,掌珠氣瘋了,一巴掌打過去,志明閃過,掌珠生氣,一轉身就走,志明追過去,張乙才在門口出現,關懐的問:

「你們做什麼?」

李志明一嚇,他不提防張乙才又上來,呆了一呆,痛苦地叫:「乙才,你幫我追她!」

兩人不顧食飯,一直駛車返家,問僕人,知道掌珠未返,於是直去碼頭,坐船去澳門找。志明了解掌珠的脾氣,她是說做就做的,一定去了澳門。

張乙才和志明二人追到澳門,一上岸就去找,找了一夜,第二天,兩人分道去找,直至傍晚,李志明還不能找到掌珠,垂頭喪氣的回酒店,恰巧張乙才也回來。

「有消息!」

張乙才找到了掌珠。在一個公寓中,他找到登記簿上有掌珠的名,急急返酒店找志明同去。

他們果然找到掌珠,櫃面的夥計還說掌珠在等他們上樓,志明帶着誠惶誠恐的心情上去。

這是一家小公寓,設備簡陋,志明推門進去,原來這是套房,走馬小騎樓端,還有太平梯。

廳中沒有人,二人走向臥室,輕輕推門入內。

「珠!」

掌珠仰臥床上,頭近床沿,一手下垂,頸上纏有一條領帶,口角流血,兩眼睜得大大的,已經氣絕。

志明一見大痛,衝動地奔向門外,張乙才一把拉住他,叫他千萬別驚動人,以免惹禍上身。志明被他一言提醒,頹然求計於乙才,乙才先拉起床單,罩住了掌珠的臉,然後說:

「外面有太平梯,我們想法子搬走阿珠,我去租野鷄車,你在廳守住,聽見車號响,你就叫一個夥計進來,要他鎖門,表示我們出去吃飯……知道嗎?」

在此情形下的李志明,是言聽計從的了,他依言做了,但是,當他聽到車號响時,却沒有叫夥計,愉偸地溜下去會合乙才,坐了車子疾馳郊外。他們在海濱擲去了掌珠的屍體,然後一同回返香港。

十四日是星期六,志明懷着鬼胎上辦公室,岳父走來問掌珠的行踪,他心里一跳,口吃地道:

「她在家,她在家。」

岳父微微笑,拍拍他的肩頭說:

「不要時時吵咀,好好地過。」

志明不却如何答他好,恰好那「職業謀殺家」打了電話來解圍。對方約他到某夜總會談話。

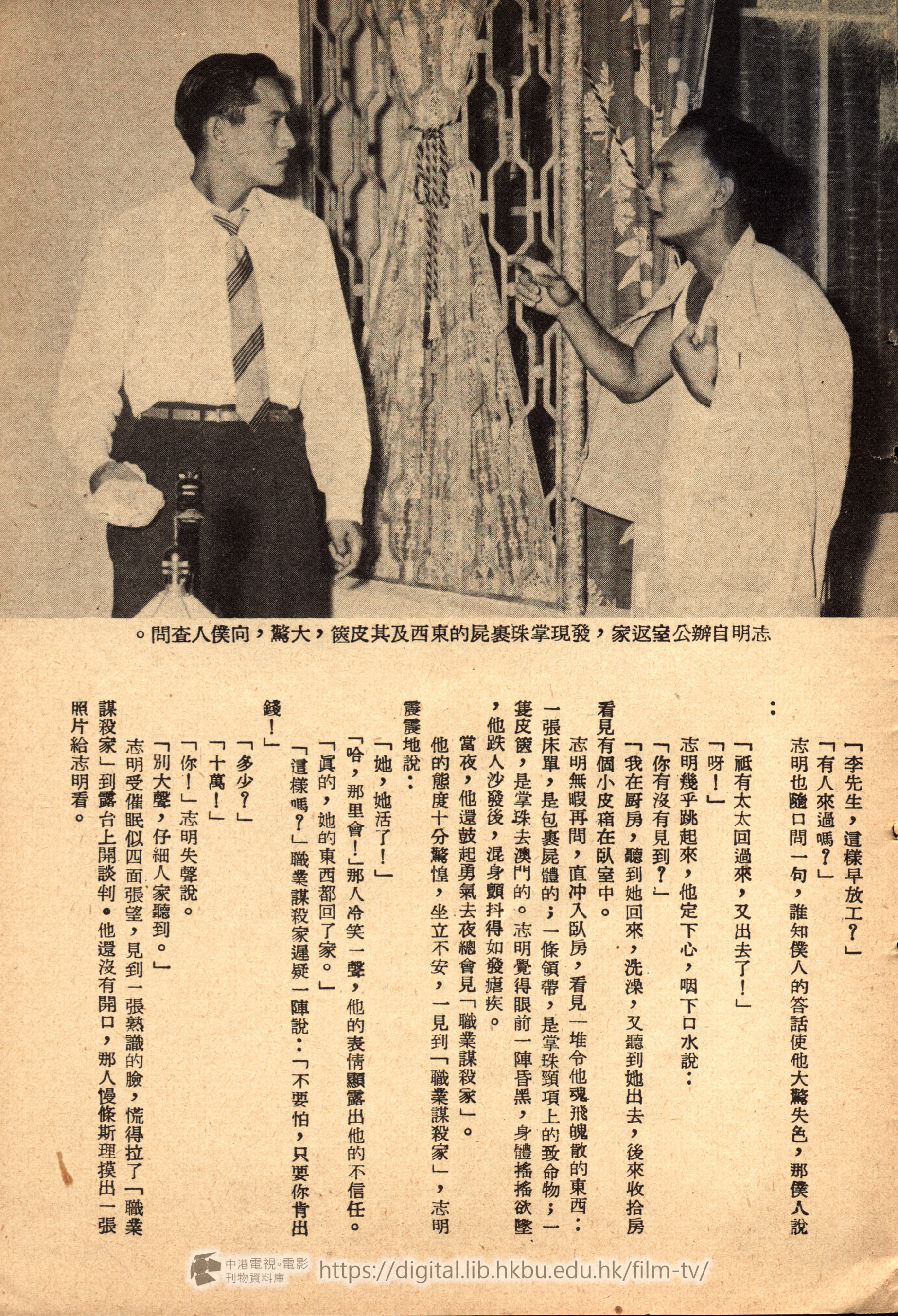

這個電話攪得志明心頭如小鹿亂撞,因爲對方並不是問他要錢,而是要責問志明爲什麼插入他幹的事中,李志明無心辦公,於是回家走一遭。

僕人出來應門,隨口問:

「李先生,這樣早放工?」

「有人來過嗎?」

志明也隨口問一句,誰知僕人的答話使他大驚失色,那僕人說:

「祗有太太回過來,又出去了!」

「呀!」

志明幾乎跳起來,他定下心,咽下口水說:

「你有沒有見到?」

「我在廚房,聽到她回來,洗澡,又聽到她出去,後來收拾房看見有個小皮箱在臥室中。

志明無暇再問,直冲入臥房,看見一堆令他魂飛魄散的東西:一張床單,是包裹屍體的;一條領帶,是掌珠頸項上的致命物;一雙皮篋,是掌珠去澳門的。志明覺得眼前一陣昏黑,身體搖搖欲墜,他跌人沙發後,混身顫抖得如發瘧疾。

當夜,他還鼓起勇氣去夜總會見「職業謀殺家」。

他的態度十分驚惶,坐立不安,一見到「職業謀殺家」,志明震震地說:

「她,她活了!」

「哈,那里會!」那人冷笑一聲,他的表情顯露出他的不信任。

「眞的,她的東西都回了家。」

「這樣嗎?」職業謀殺家遲疑一陣說:「不要怕,只要你肯出錢!」

「多少?」

「十萬!」

「你!」志明失聲說。

「別大聲,仔細人家聽到。」

志明受催眠似四面展望,見到一張熟識的臉,慌得拉了「職業謀殺家」到露台上開談判。他還沒有開口,那人慢條斯理摸出一張照片給志明看。

小旅店里,志明握住掌碑的頸,近沙發處的日曆,十三號,星期五。

「你看淸楚這日期!」職業謀殺家後笑着說。

志明神智不淸,努力思索日期,一面又陷入恐懼中,漸漸失却判斷力,他無法掙扎出陷阱,軟弱地應承對方的勒索。

出了夜總會,他茫茫然走向海邊,遠遠有人跟踪他,志明站在海濱,想出了神,海水向東流去,往事如烟,志明長嘆一聲,背後有人聲:「好多心事嗎?」

「呀!」

「不好跳下去的,海水多麼深,當心浸死。」那個跟踪着他的人冷冷地說。

「誰人跳海?」

「喔,對不起,我會錯意了。」

「快走開!」志明暴燥地回答。

「不過,如果你被人勒索,問我,包有辦法。」

這個人輕飄飄的口吻,由志明記起,那天去找「職業謀殺家」時,在長街曾撞見他,是那個向他兜姑娘的。他怕起來了,飛速的跑回家。

他直奔進家,逕回房中休息,他用安眠藥來鎭定自己,促使自己入睡,忽然,他看見掌珠的衣服——她死時穿在身上的衣服——神經立刻緊張,他奮力撕碎衣服,到浴室去放入馬桶冲去。順手扭開水喉,讓冷水來消散他的驚惶。當他剛感到緩和些時,廳中又傳出一陣音樂聲,怪聲怪氣的音樂聲,志明猛然拾頭。

「呀!」他驚叫。

浴室鏡中出現掌珠的臉,一刹那,消滅了,志明追出去,臥室中無人,廳中無人,唱片還在轉,但是僕人說沒有見到女主人回來。

在驚駭中的一夜,是志明生平所過的最長的一夜。

星期一返辦公室時,祗見岳父在室中等他。

「你坐!」

「有什事?」志明心慌意亂,望着岳父一張愁眉不展的臉,顫抖地問。

「阿珠到那里去了?我今晨接到一個電話,說你們旅行第二日後,她就不在你處。」

「嗎,是。」

「你知道她去那里?」

「我爲了這件事,到澳門去找過她,但不見。」

「你應該再去找呀!」

「是,我就去。」

志明如逢大赦,匆匆離去,直撲生鬼谷的地方去。他見到了老婦人,也見到那占卦的,但已不是那蓬首的「職業謀殺家」,老婦人吿訴他,那個僅僅是租房的,不是眞的占卦佬,她送志明出門時還說:

「眞奇怪,一天中就有兩個人找他!」

志明一怔,知道事情已到達最嚴重階段,可惜自己身陷法網,無法自拔。

志明悵然地慢慢踱回家,廳中傳岀一陣奇異的音樂聲,和那晚在鏡中見掌珠時所聽見的一般,他閃電般推開房門,不見有掌珠,却見有人在等他——那晚海邊遇到的那個人。

「做什麼?」

「不要緊張,我帮你忙!」

「你怎麼知道我在這里?你又怎會認識我?」

「我們見過兩次,又怎會不知?」

「你是誰?」

「偵探部的。」

偵採出示身份,志明大驚失色,失魂落魄走落中央沙發坐下,偵探在房屋內外巡視一週,然後坐在志明身畔,他直截痛快說:

「你妻子失踪,你知嗎?」

「我……」

「我希望能帮你。我怕你受人騙,最好你和我坦白些,事情……」

「我沒有什麼可說。」志明關門落閂似的說。

偵探勸他的話,他一槪置諸不理。門鈴大响,僕人去開門,進來的是張乙才。偵探一見乙才,就起身吿辭,臨走留了地址給志明。

志明一見乙才,如獲救星,把幾日來的遭遇,一一相吿,還請他設法對付那人的勒索。張乙才認爲不如應承,情願欺騙他的岳父,造封假信去商借十萬元。志明想了一想,也贊成了這個辦法。

當夜他就在家擬信稿,假造有人向他勒索的信,以便向岳父開口。他伏案寫妥時,燈熄了。

志明走出房,喚醒男僕,二人手持電筒去視察總機鈕,却不見壞,僅僅是有人關上了總掣。

燈恢復光亮後,志明返臥房,書桌上的信不翼而飛,這一來,越發嚇了,心思一亂,更加神智不淸,彷彿處處有掌珠的鬼魂出現,處處有人等候他似的,坐不是,睡更不是,他急急披上衣服,走岀門口。

他走向樓梯處,樓梯有一團黑影,飄向下面,另一個黑影相隨其後,閃閃爍爍。

志明走到辦公室,這是他惟一的去處,誰知,岳父竟然也在夜間到臨,還偕同一個彪形大漢。

大漢手中持着手鎗,一面把自己的身份出示志明。

「偵探?」志明失聲驚叫,他發覺自己難逃法網了。

「我想帮助你,相請不如相遇,大家談談。」

「我,不關我事,不關我事。」

志明已喪失理智,他喃喃而語,掌珠的父親很奇怪的望住他,偵探說:

「爲了這件事,我們査過幾天,不過,還有點小問題,要向你討教。

志明痛苦地瞧着偵探,他的岳父說:

「志明,你不怕講,講啦!」

「好。」志明决心說:「我承認,我毁滅了阿珠。」

「呀!」

他的岳父直跳起來,衝往前去執住志明,偵探連忙上前一攔,說:

「不要這樣,你讓他說。」

「我還給人勒索十萬元,還想寫假信騙岳父。」

偵探微笑點頭,讓志明坐下休息,自已打了個電話給駐在李家的另一偵探。他的說話與表情讓掌珠的父親覺得萬分詫異。

駐在李家的偵採聽完了電話,便偸偸出李家,摸索上樓梯,在天台門傍,黑暗中打量。

天台四周的網,有一邊被打開了,是近街頭的一面,隔開天台三層的距離處,有一座小小露台。

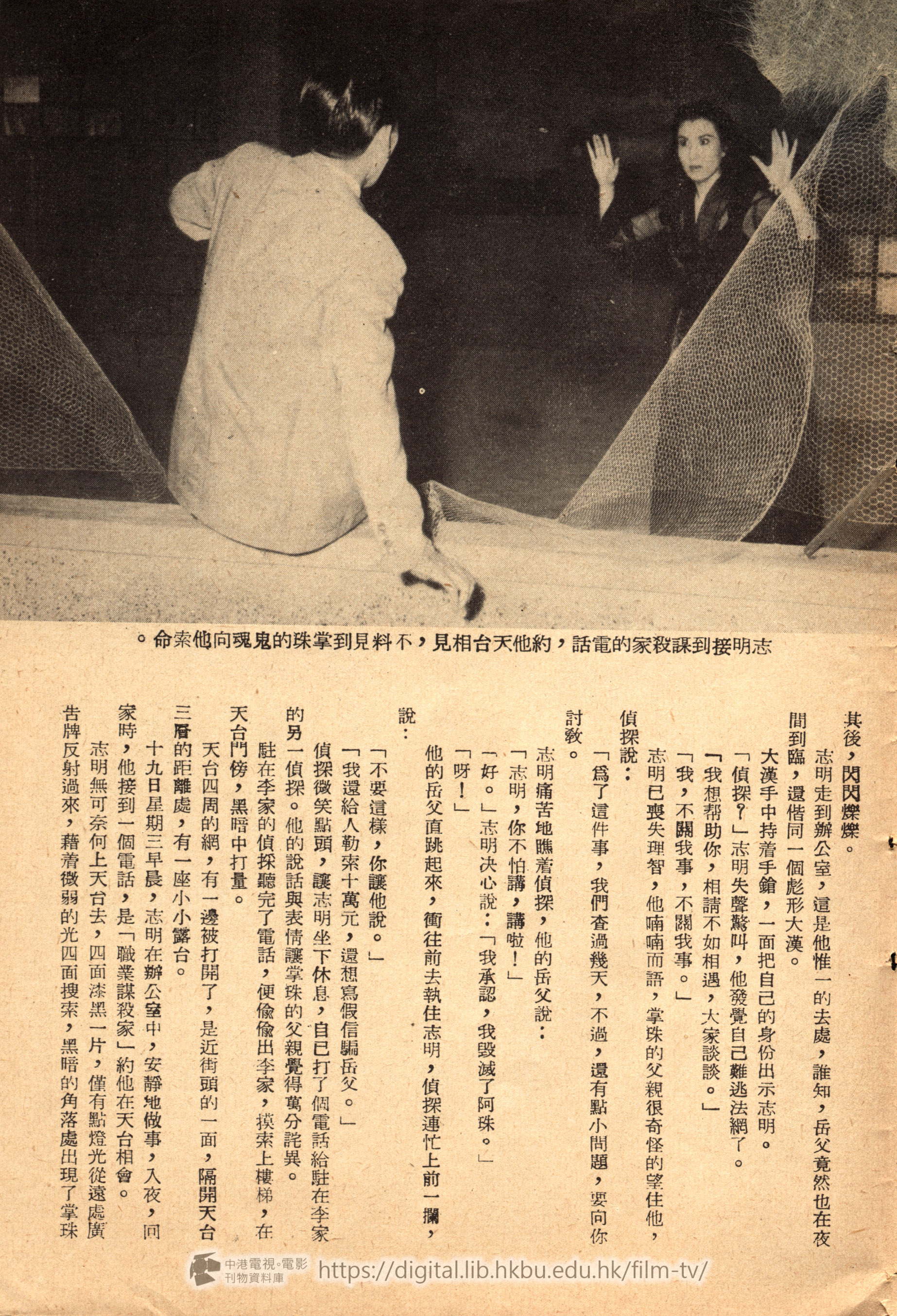

十九日星期三早晨,志明在辦公室中,安靜地做事,入夜,回家時,他接到一個電話,是「職業謀殺家」約他在天台相會。

志明無可奈何上天台去,四面漆黑一片,僅有點燈光從遠處廣吿牌反射過來,藉着微弱的光四面搜索,黑暗的角落處出現了掌珠。

「哎呀!珠!」

掌珠穿着一件黑色的袍,風吹來飄飄蕩蕩,灰白色的臉,直視的眼光披頭散髮,一般陰森之氣,直逼而來,她咽咽噎噎說:

「你,你害得我好慘………好慘!」

她一步二步走向志明,志明心慌意亂,步步後退,嚇得心胆俱裂,咀里說:

「珠,不是我……不是……」

「你還不承認,你謀殺我,還將我推落海。」

掌珠聲色俱厲,步步進逼,志明硬着頭皮辯說:

「珠,不是我……」

掌珠鐵板着臉,一字一字說:

「我現在要你的命。」

她把志明逼到撒開鐵絲網的一角,志明作最後的哀求,苦苦地求說:

「你不好,你……不關我……」

志明語無論次地,身不由主地退到角落,掌珠厲聲喝道:「我要你的命!」

「哎呀!」

志明失足下墜,墮下天台。

掌珠笑了,她噓一口氣,迎上她的情人張乙才。

「好了,不枉我們辛勞一塲,靠着這一封信。」乙才揚揚手中的信紙說:「我們就有十萬元,想走多遠,就可以走多遠!」

「到監獄去!」

他們背後有人說話,掌珠與乙才惶然回顧,駐在李家的偵探持着槍冷然的對他們說:

「十萬元可惜落了空,十年監少不了!」

「你是誰?」乙才問。

「我是吳探長!張乙才先生,你做的好事,不但引誘人家太太,還想逼死朋友,不過可惜你失敗了,逼不死人,却証實了一椿罪惡。」

「志明沒有死?」

掌珠忍不住問。志明應聲而出,响亮地答:

「我還生龍活虎地活着。」

志明的背後也有偵探保護,掌珠一驚,趨向志明剛才墮樓處,偵探們趕緊拉住她,這時,掌珠明白志明爲何不死的緣故了。

在九樓露台上,伸出一個大網,警察看守着。

掌珠退回來,看見她的父親也上天台來了。

「阿珠。」

「爸爸。」

掌珠滿面羞慚與悔恨之色,她的父親唯有長嘆,不忍責問半句,他明白做父親的對這件事也應負一半責任,過去他太寵她,縱壞了女兒,以致有今日後果。

志明眼看着偵探們押着乙才與掌珠走下樓,心里難過萬分,他是愛掌珠的,但是無法改造她。志明熱淚盈眶,他的岳父走過來,拍拍他的肩頭說:

「阿明,我不怪你的。」

說罷,老淚縱橫,凄然而去。留下志明在天台,仰觀天際,心頭有無限感慨。

(完)