人海狂潮

電影故事

鬧市的街道中,參差不齊地突起了無數的龐然建築物。

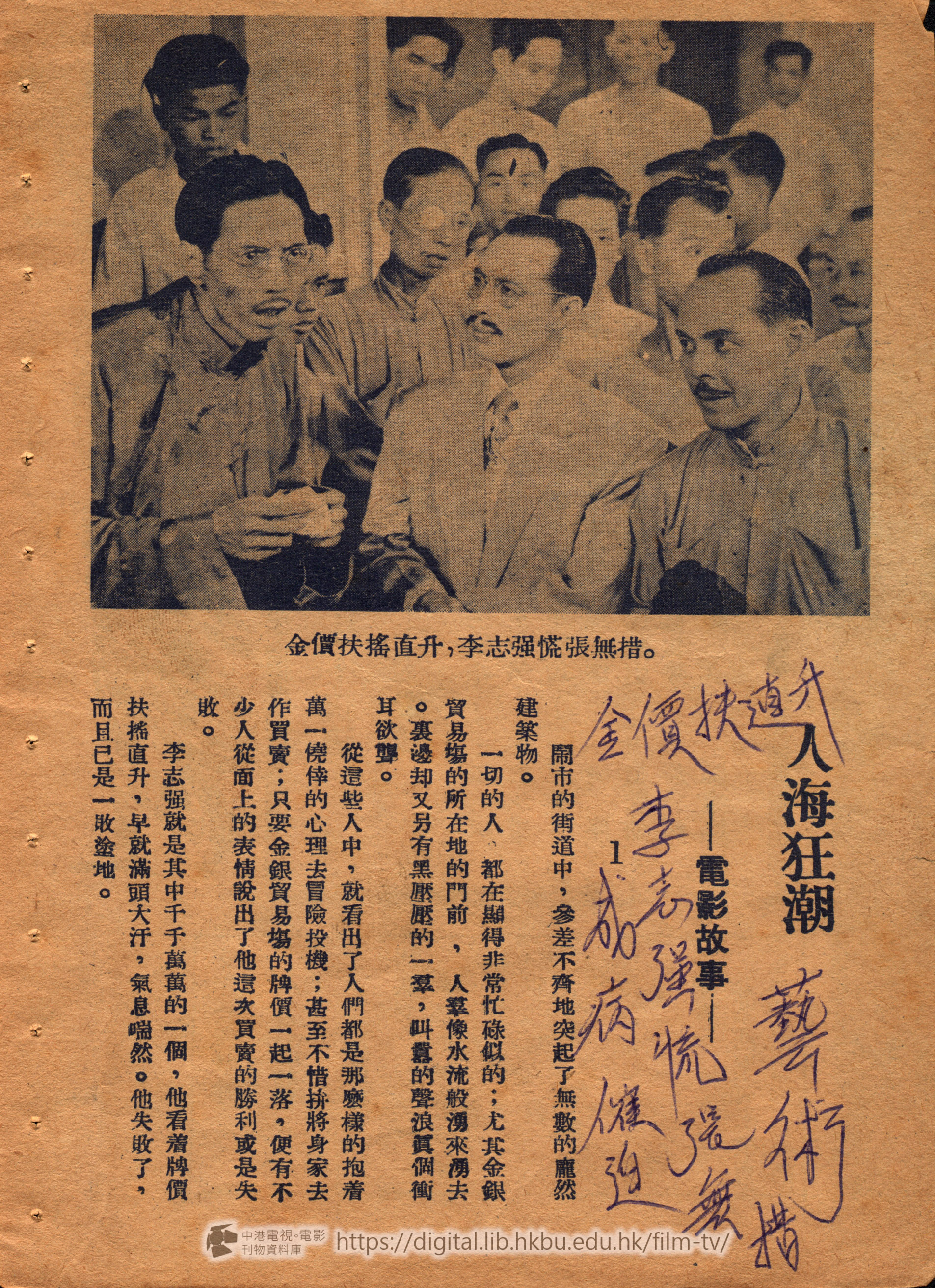

一切的人,都在顯得非常忙碌似的;尤其金銀貿易塲的所在地的門前,人羣像水流般湧來湧去。裏邊却又另有黑壓壓的一羣,叫囂的聲浪眞個衝耳欲聾。

從這些人中,就看出了人們都是那麼樣的抱着萬一僥倖的心理去冒險投機;甚至不惜拚將身家去作買賣;只耍金銀貿易場的牌價一起一落,便有不少入從面上的表情說出了他這次買賣的勝利或是失敗。

李志强就是其中千千萬萬的一個,他看着牌價扶搖直升,早就滿頭大汗,氣息喘然。他失敗了,而且巳是一敗塗地。

然而,儘管他是那麽樣慌張失措,另一些人却又狂歡大叫了。

「老李,怎麽啦?你的按金全都輸光了,我吩咐跟你「冚倉」了!」一家銀號的經理陸其翔在扳着李志强的肩膀下警吿了。

他聽了這句話,更是面無人色了,話也不答便擺脫了陸經理的手,愴惶地向門外衝出去。

他耳邊廂,還在哄然地拋起陣陣歡叫!

爲了清償債項,李志强的家已經七零八落,所有値錢的傢俬什物都賣掉了,可是還有幾個債主沒有辦法打發,他們不管志强刺激得怎樣病重,還是迫着要錢!

他的妻王氏看着這情形,除了哀聲替丈夫向別人婉轉哀求外,只有是悲咽。他的子女們自然也跟着開始嚐到了苦的滋昧。

同居的王渭然,本也是志强一般的以妙金爲業,不同的不過是他比志强僥倖吧了!他看着别人破產哀鳴,還未曉得這是前車之鑑而乘機眩耀得意的豪氣。

債主們看志强再沒有辦法付他們錢?迫他拿出屋契來抵押。志强喘息一會兒,然後斷續地說道:

「唉!你們都親看着的了,所有什麼値錢的東西都給拿去了,我一家幾口,以後的日子都不知道怎樣過,如果連這屋子都賣了,難道耍我們到街上去住嗎?」

「欠倩還錢,我們那管得許多?」

「老李,這你又怪不得他們的,我看你還是把屋契拿出來,把手續搞淸楚的好,雖然你覺得心裏難過,可是,等有機會的話,可以東山再起呀。」王渭然反而幫着債主們也迫起志强來了。

他的妻陸氏聽了大不謂然,她覺丈夫太不同情志强了,她把他拖出房外,她的兒子王劍非也跟在後面。

「渭然,我看你還是借個萬把塊錢給他們吧,把屋子賣了會令到他們無家可歸的。」 「婦道人家你那曉許多?志强已經破產了,我把錢借給他?」渭然看陸氏替別人求情,心裏不禁有氣。

「彼此親家上頭,應該幫忙的,剛才你不是說過嗎?等有機會的話,他可以東山再起,那時候你怕還欠得了你的嗎?」

渭然沉吟着,很久很久,他像想着什麼似的,說道:

「唔!這樣吧!反正他拿不出錢還人家,不如我就趁機會隨便給他一點錢把房子買過來,豈不大家都好!」

渭然這趁火打刼的辦法,雖然妻子都加反對,可是他不再理會,决意一意孤行,果然賤價把房子買了,他怕會給志强發覺他心地不好,還假猩猩地允許志强一家暫時留下居住。

自此以後,志强的病却日甚一日,生活拮据不堪,他雖然有兩子兩女,可是都從沒有作過事,如今爲了要吃飯,只好想出一些小本的生意來,希望可以藉四個人的力量來解决家庭的需要。

次女英薇决定和三弟天祐四妹英燕出外賣唱,因爲他們以爲這就是最不吃力而容易賺錢的工作。

英薇和渭然的兒子劍非本是未婚夫妻,只是,渭然却並非劍非的親父,而是他的母親陸氏因爲劍非的生父死了才帶了他和他父親的遺產來嫁給渭然的。英薇和劍非都很相愛,劍非看着自己的未婚妻就要拋頭露面,心裏當然很不願意,他想勸阻她,但是英薇却說出她的苦衷,她說:

「自從我們的家遭了慘變,大哥又一直找不到工作,難道你要我看着自己的家淪於絶境嗎?就算大家能不吃飯,可是父親的病也不能不醫理呀!」

英薇旣說出了賣唱是事非得已,而且又爲了環境要事在必行。劍非自忖愛莫能助,只有勸她理智行事而已。」

志强長子天祥,連日奔走徒勞,找不到工作,他偶然發現了自己還可以去作小販,他覺得只耍有幾十塊的本錢便可以博得多少利潤,於是把這件事跟英薇商量,劍非聽了,馬上幫助天祥籌出本錢。

晚上,真是天不做美。由黃昏時候起,一直風雨交加,英薇和天祐英燕三人還在陰暗的街燈下徘徊。

酒家樓裏面熱哄哄地傳出劈拍牌聲,好像就跟街上那一片胡琴聲成交響。

天祐本性暴燥,這時更因這鬱悶的天氣壓抑着心情,他邊走着邊發牢騷,因爲快半個黑夜了,還沒有生意。

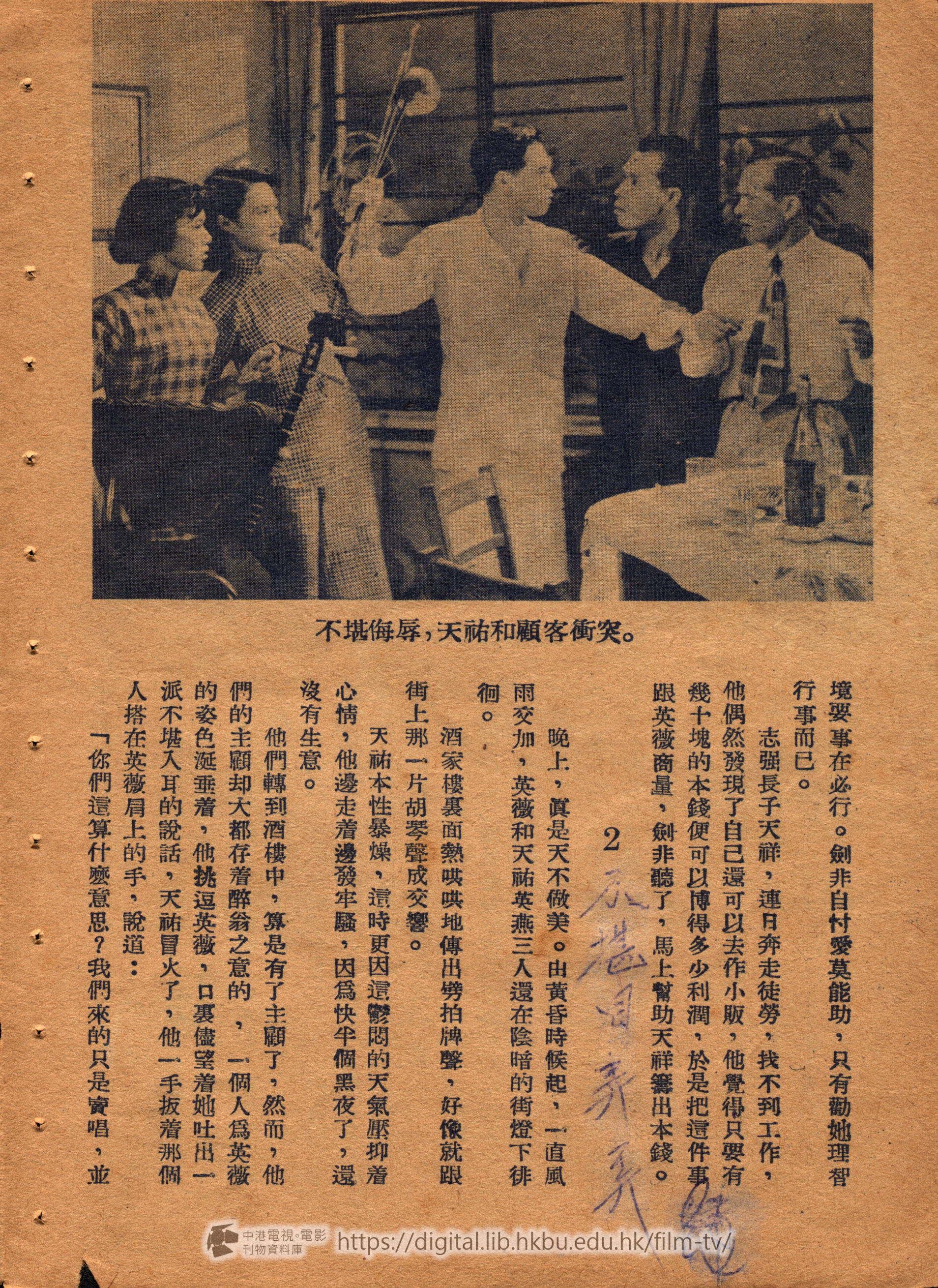

他們轉到酒樓中,算是有了主顧了,然而,他們的主顧却大都存着醉翁之意的,一個人爲英薇的姿色涎垂着,他挑逗英薇,口裏儘望着她吐出一派不堪入耳的說話,天祐冒火了,他一手扳着那個人搭在英薇肩上的手,說道:

「你們這算什麼意思?我們來的只是賣唱,並不是賣色相,請你看淸楚。」

「看不看還不一樣貨色?反正你們要錢,我肯化錢就行了。」那個人打着哈哈說完了這些話之後,跟着另一隻手又向英薇的臉摸過去。

「喂,我看尊重一點好吧?」天祐把那個人狠狠推了一掌。

「哎喲,眞好胆量,你眞要想將虎鬚嗎?我吿訴你,我不曉得什麽叫尊重,老爺子要是喜歡的話,誰敢說個不字?」

天祐也咆哮起來了;英薇怕會弄出事情,連忙要拖天祐離開,可是已來不及了,當天祐要掙脫英薇的手時,那個人竟一手搶過天祐的胡琴,不由分說就一下子毀了。

「你…你這是什麼道理?你侮辱了別人還毀了我的東西,我跟你拚命。」天祐像個瘋狂的獅子,撲向那個人的跟前。

英薇英燕駭得面無人色,一時間其他那幾個人也準備聯合起來强制天祐,秩序於是馬上亂起來!

酒家的侍者也聞聲來視,把天祐攔着,指他搗亂,把他們三個人逐出門外。

雨下得更大,姊弟三人懷着一胸怨氣,冒雨囘家,可是一踏進門來,劈頭又給他們一個不幸的消息!

因爲天祥把劍非給他的幾十塊錢拿去了賣湯糰,竟因未諳此道的原故,弄得血本無歸!英薇剌激重重,不禁自悲身世。

時鐘滴答滴答的一分一刻地溜過去,已是午夜的時份了。英薇睡在床上簡直不能闔限,從志强炒金失敗以迄現在的種種悲慘遭遇,一幕一幕泛上她的心頭,她感到腦筋在發漲知覺造漸麻木,淚水像泉源似地不斷掛在她的面頰!

好容易等到她感到朦朧的時候,却又從王渭然的房裏傳來一片吵鬧聲把她驚醒過來。

吵鬧的起因是王渭然回來太夜了,陸氏向他問了兩句,渭然竟表不滿,他說陸氏不應該干涉丈夫的行動,然而實在的却是他連日來都吿失利,正好藉此發作。

陸氏聽他說自己干涉他的行動,立刻就反駁

「我幾時干涉你來?難道我問問也不行?」

渭然聽陸氏還要再問,拍的一聲就向桌上拍了一下,冷笑地說:

「哼!我每天晚上囘來你都愛囉囉囌囌的問長問短,難怪我這幾天總是不利。」

「你炒金輸了錢是活該,怎麼能怪到我身上?」

「怎麽不是?要是你脚頭好,我怎麼會輸錢?」

「你…你說什麼?你現在竟然說出這些沒良心的話?我脚頭不好,爲什麼你當初要向我求婚,要我把劍非帶着嫁給你?我知道了,你爲的不過是看着我手裏有錢吧!」陸氏無限委曲地說着便哭起來了。

劍非看母親傷心,他瞪了渭然一眼,然後安慰他母親說:

「媽,這也値得您傷心嗎?俗語說得好,『財到光棍手,點滴不能留』,要是當初我不還是個小孩子的話,我一定反對您把錢都帶來嫁給他。」

「你說我『光棍』?你不想想,你現在吃的住的還不是我的,你這沒心肝的『油瓶仔。』」

「你罵誰?」劍非撲上前去。

「駡誰?罵你,你敢把我怎麼樣?有本領的你就走別吃我的。」

劍非氣得眼睛在冒火,衝過去要抓着渭然。

陸氏跑忙一把拖他,忍氣呑聲地說:

「劍非,你別這樣,什麼事有我作主。」

「媽,我們走,反正鄭培已經來信吿訴我,陽江那邊的事都差不多籌備好了,等我去就可以開張營業。」

陸氏不去答劍非的話,掉轉頭來向渭然提出質問:

「渭然,你現在算是迫我們母子走了,是不是?」

「那…那我沒迫你們呀,這不過你自己兒子說的吧。」渭然着陸氏也冒火了,他的說話又變得溫和起來了

英薇聽了隔壁一頓眇鬧,心裡又多一重傷感。一陣脚步聲從她房外經過,她知道那是劍非,於是也披衣起來,跟着走到露台去。

「劍非。」

「咦,怎麼你還沒睡嗎?」劍非本來還是餘怒末息,怔怔的仰望着天空。聽得英薇在叫他,不禁靈異囘過頭來。

「嗯,我睡不着,剛才……」

「唉!你都聽見了?我眞想馬上就飛到陽江去。」

「那邊的事情都籌備好了?你不是說過把大哥一起帶去,在那邊給他一份工作?」

「是的,不過我想還是讓我個人先去,把一切都弄妥當了再寫信來叫他跟我媽一起一去,你看怎麼樣?」

「好的,你看着辦就是。劍非,近來你跟你媽都這樣照顧我們,我真不知怎樣感謝你!」

「薇,你怎麼也跟我說起客氣話來?我們雖然還沒結婚,可是還不是自己人了嗎?」

他説着,一股憐愛的眼光正落在英薇的面上,英薇不禁泛起一陣少女的嬌羞,頭垂下去了。

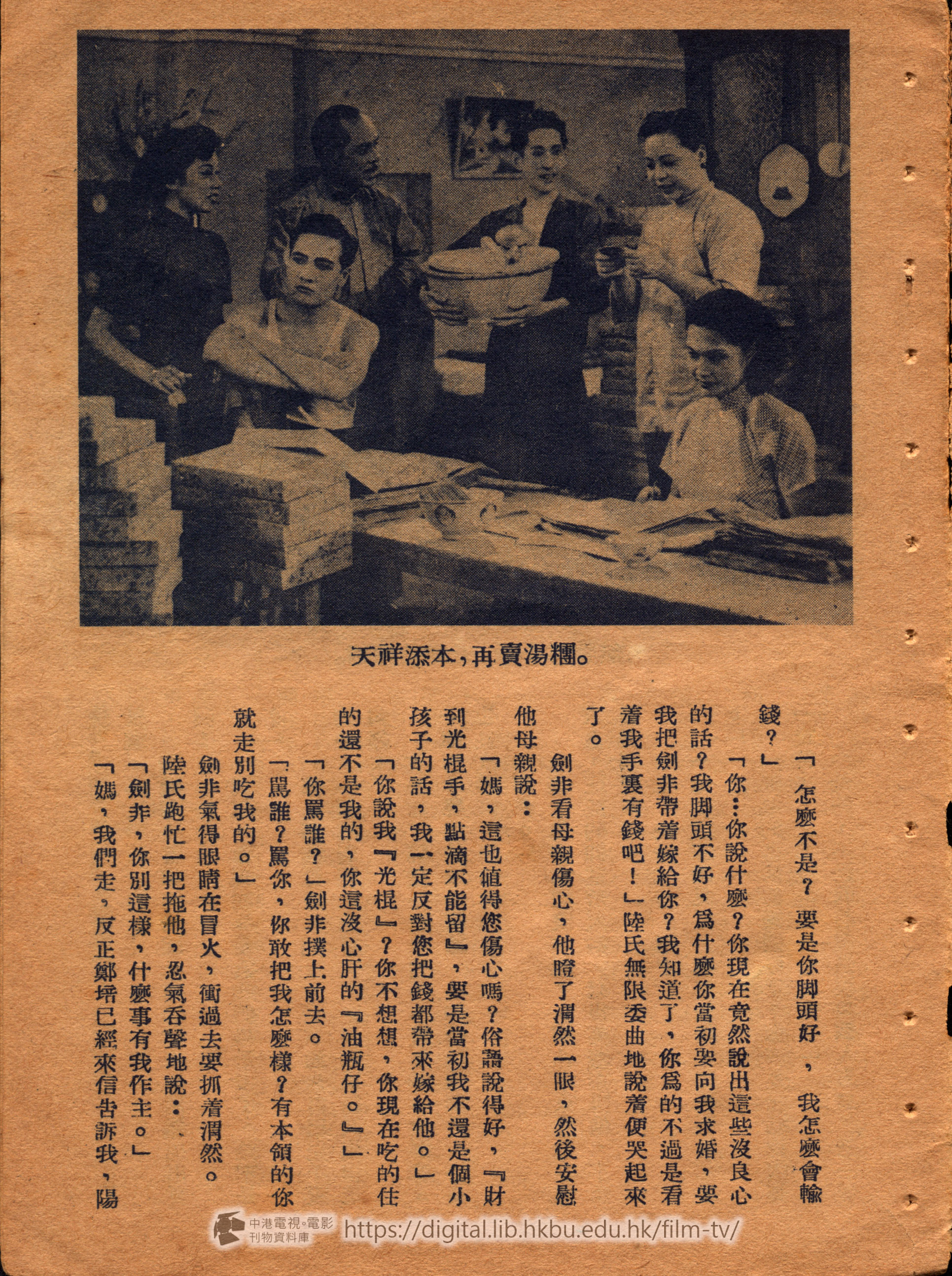

天祥雖然第一天弄虧了血本,可是他還不氣餒,另外想法添些本錢再到街上販賣。這一次,他有了敎訓,總算未遭前轍,生意也許不如理想,不過也還不至於不發市。

中午的時份,勞苦大衆們都█集這些小食攤販檔來作廉價的享用。熙嚷往來,小販們的生意也吿興旺。

一個鉄廠工人光顧天祥吃完了一碗湯糰,傍邊另外一檔湯糰的客跟着和那個工人搭訓起來,匆忙間,他們趕着去了,天祥的碗和錢,竟弄錯給了那傍邊的一檔,等到天祥發覺了去交涉請求退還時,那個人大概是「同行如敵國」的心理在作崇,居然不承認。

睜着眼睛吃虧,天祥當然不會願意,於是据理力爭,兩人遂由口角而至動武,天祥人又矮小,不意給那人一推,把自己的担子碰翻了,碗碟湯糰等倒滿一地。

街上行人看見兩個賣湯糰的小販扭作一團,哄然圍上來看熱鬧,段警聞訊前來,就把兩個人都捉將官裏去。

隣人三嫂偶然看鬼了,她不知道天祥發生了什麼事,慌忙走到他家裏去報訊。

家裏呃呃王氏正爲了志强的病突然沉重而耽心,她催令英燕把藥趕快端過來,她實在恐怕會稍遲一刻的話,志强會撤手西去。

三嫂才踏入門,,便慌忙說出天祥被捕的事,英薇想阻止也來不及。

志强雖然還在不斷的喘噓着,可是也許是迴光反照的一煞那呢,他微微地聽了這個消息,顯得異常焦燥地追問着。

王氏怕給他知道了會更剌激病勢,忍着眼淚掩飾說:

「沒有什麽事,你好好的躺下吧,阿燕就快端藥給你吃了!」

「三嫂,三嫂,你,你說天祥給警察抓去了?」志强不管王氏的阻止,拚命的支撑着要坐起來。

三嫂看志强焦急暴燥,也後悔不應該這樣張揚地說出這件事,可是志强迫着要追問了,她只好又把所見全盤托用給志强聽了,悽然長嘆一聲,癱瘓的倒了下來。

英薇正要向三嫂查問天祥被捕的原因,三嫂說:

「到底爲了什麼,我可不淸楚,不過我却聽說是抓無牌小販吧」她才說了這一句,驀地她像想起了什麼事情似的,匆匆吿辭去了。

英薇在想着:「旣然給抓去了,那就要找幾十塊錢保金,保他出來呀!」可是,儘管她想得週到,不過;錢呢!到那裏去找錢?她知道自己的一家,快要走到活路的盡頭了!

王氏服侍志强睡好,靜靜的把英薇拖到外面來,忍不住淚水又急湧而下。

「薇,你看現在怎麼辦?」

「要是只爲無牌被捕,那可沒大事情的,不過——錢——」

「錢?」

「拿錢去保!」

王氏這一下眞無法忍得住了,嘩然一聲哭出聲來。

「媽,您別哭,省得爸爸聽見了又發急,您去看看阿燕把藥煎好了沒有,一切我來想辦法就是!」

「唉!你到那兒去想辦法呀!」

「我找劍非的媽,想辦法去。」她說着,也暗暗掏出手帕來揩了面上的淚痕,黯然去了。

王氏呆望着英薇的背影,心裏像受着絞刑時發出强烈的跳蕩,眼前突然變得一片漆黑,她又感到搖搖欲倒了。

英燕不知道在那個時候已經捧着一碗藥站在她跟前也不發覺。

「媽,藥煎好了。」

第二聲,第三聲。王氏這才如夢初醒地和英燕走囘到志强的床前,母女倆低頭望望他。

志强這時候精神更加萎頓,哮喘得比前利害得多。他的眼睛只留着一線未闔,喉頗間,痰湧得「咯咯」作嚮。

「爸……」

「爸……」

「暗…把…」他要吐了。

王氏和英燕急忙把他扶起來,但見志强的口一張,ー片鮮紅吐得滿地。

「啊!血!」英燕駭得大叫。

「志强,你怎麽啦?」

「唉!唉!阿祥呢?他囘來了沒有?」

「快囘來了,阿薇剛接他去了。」

「我…我…我看我不行了,唉!」

「爸爸,你⋯⋯」

「燕,你走過來,你,你爸爸對不起你們,我……」

「爸爸!」英燕看着光景,不禁放聲大哭。

志强欲語無言,頻頻的喘哮。英燕手忙脚亂的想端起藥碗準備偎給他吃,可是當王氏再度想扶起他時,只見他兩眼一翻,便與世長辭!

母女倆驟遭此變,悲慟欲絕,搶天呼地。

爲了沒有錢安葬,好容易才等到天祥給英薇保釋回來,然後費盡九牛二虎之力才算把志强的後事弄妥。

這個絕望的家,什麽都蕩然無存了!寡婦孤兒,度日維艱。

英薇翹首的望,只有在等候着王劍非的佳音!

劍非和鄭培合作出入口莊,生意也還不錯,本來,劍非對於這種比較算是畸形發展的事業,是不大了了的,只爲了他跟鄭培友善,一切都靠他策劃的。

劍非埋頭苦幹,心裏老是惦念着英薇,希望能够早日結婚,完成所望。但是,雖說生意也還不錯,不過於他的理想相距尙遠,他愛英薇,曾矢言如果無法使她過受享逸的生活,就暫不言婚。他爲了終日在爲金錢鑽營,這就給予他的弱點予合作者作引誘。靠走私發財的岑右,他早就有此心了,更通過鄭培的從中蠱惑,終於,劍非竟不惜同流合汚,以身試法了。

他以爲有把握很快就可以掙得許多金錢,不禁發爲奇想,準備不顧一切地盡量積儲,好接英薇來結婚,還把他喝望的心情寫信去吿訴英薇, 只把跟岑右合作走私的勾當諉而不談。

英薇在家雖然生活困苦,母子幾人僅靠「黏紙袋」以爲糊口,但她接了劍非這封信,心情也就比較開朗。

日子一天天的溜過去,天祐和英燕首先感到這些工作煩瑣而入息微薄,他們都表示不安於位,尤其英燕,她找着了她的舊同學杜秀貞,求她介紹工作。秀貞本來在一家舞院當「大班」的,她只有選她去做舞女。英燕生性不比英薇嫻淑,她想像中舞女的生涯是舒適而容易掙錢的。於是不加考慮便一答應了,歡天喜地的借了一部份上期,準以爲她母親等人都很高興了。

當王氏聽了她說找到了工作,果然十分歡喜,笑着問道:

「燕,你眞的找到工作嗎?」

「誰哄你呢!」

「那末,是什麼工作?」

「你猜吓。」英燕還是喜形於色,天眞地說。

「還不是……」天祐瞪了她一眼,像是心裡有數似地。

「是什麼呀?你說。」

「還不是當舞女去,你早就想着的了。」

「是的,媽,當舞女眞好,又舒服?又容易掙錢,我想,要是要掙得三四百塊錢一個月的話,我們一家子不是過得很好了嗎?」

王氏聽說她找的工作有當舞女,心裏就馬上冷了半截,向英燕提出反對。

「爲什麼呢?媽。」

「這麽年紀輕輕的不適宜於作這種事情!你知道這世界上人的心多麽險惡嗎?」

「怕什麽?我又不是沒智識。」

「燕,媽旣然反對,你何必一定耍去呢?」英微也表示反對妹妹這種想法,於是順水推舟地向她勸阻。

可是英燕掏出了借來的兩百塊錢,說沒辦法退還,她抽出五十塊塞在母親的手裏,一窩風似的嚷着購置衣服去了。

燕薇和母親都有點傷心,她們都認爲當舞女是容易堕落的,她母女兩都儘向壞處想,暗替英燕的前途悲哀。

跟着,王渭然又叫天祥的囘來報喜訊,天祥也有工作了,是渭然介紹他到陸大錢莊去受職。

陸大錢莊的經理陸其翔也就是往日李志强的老搭擋,他對志强的死,當然不無兎死狐悲之感。他看王渭然帶了天祥到來,當下也就允予錄用。天祥喜不自勝,頻行時,陸經理先予款濟急,他接過了便先吿辭。

但他才一轉身,陸經理的女兒綺雲忽地從後面追上前來,要天祥陪她一道外出,這突如其來的艶遇,天祥感到臉上火辣辣地,態度尷尬不堪。

陸經理向來都是把他的女兒騎縱的,雖然他也不滿意綺雲這種不理生張熟魏,一見如故的作風,但當時却吩咐天祥陪她同行。

綺雲竟又於這天分手時約定後會,爲了他是老板的女兒;爲了她容貌美麗,他自然也覺得受寵若驚。

天祥的一家人的生活,果然從此安穩的渡過了一個時期了。

然而,英薇還是沒有完全拋却憂慮,她一方面縈念劍非,一方面爲英燕費神指點,生怕妹妹眞會被誘而趨於墜落。

女子的命運,果眞注定了是悲慘的嗎?從沒有人敢下斷語的,悲憂歡樂,像是一種幻影,想得到而看不到捉摸不到的。

英薇就是這樣了,她知道從想像中去捨取悲憂歡樂,可是她無法看得到從而取欲捨棄。

劍非的第二次佳音來了,他來徵求英薇的同意,令她舉家遷到陽江去,婚禮也就在那邊舉行。可是這封信落在渭然的手裏,他竟不顧別人死活地來一個偷龍轉鳳的毒計,易佳音爲惡噩!

英薇讀完了那封信,仿如晴天霹霈,整個神經都麻木從來,天祐看了姐姐這彷彿失措的神態,接過信來讀,他也衝動得很,狠狠的把信擲在地上,王氏不知所以,急問原由?

天祐說:

劍非現在瞧不起我們了,他說我們家窮,决定退婚。」

「這……這……」王氏也覺得心裏不受用了。

「他教姐姐別再念他,他準定在那邊給他的表妹訂婚了。」

渭然這時更假猩猩的表示憤怒,咒駡劍非,跟着說:

「這怎麽行,我給你打個電報去向他質問。」

「我看不必了!」

「難道你就甘願吃虧嗎?」天祐看英薇那種顯然的神態,不禁又覺憤憤不平。

王氏似乎也覺得英薇這樣太懦弱了,她也主張請渭然打個電報去責成劍非。

英薇悽然脫下了劍非給她的訂婚戒指,遞給渭然說:

「這個介指請你寄還給他吧,旣然他己經變了心,責成他有什麼用處!」說着,她又轉吿王氏說:「媽,你也不必難過,這種沒意志的人,假使跟他結了婚也不會是幸幅的。」

那邊,劍非又收到了渭然的信和介指,起先是大感驚異的,然而渭然的信却儀把英薇肆意誣蔑,把她說得怎樣水性楊花,而且已經跟另外一個人訂了婚了。

劍非到底也是年少氣盛,他對渭然的信,竟不加考慮便信以爲眞。

鴻溝相隔,一雙佳偶竟成怨偶!

鄭培爲了走私常要僕僕旅途,偶然在舞院裏認識英燕,他藉着秀貞替他從中拉攏,很容易就兩人混得廝熟了。

王氏說得好,世界上人的心都是險惡的!英燕受不住秀貞的誘惑,鄭培的物質虛榮的引誘,漸漸地性情轉變了。

爲了英薇屢次勸她不要過於放蕩應酹的原故;姊妹之間,彼此曾發生過不大不小齟齬。

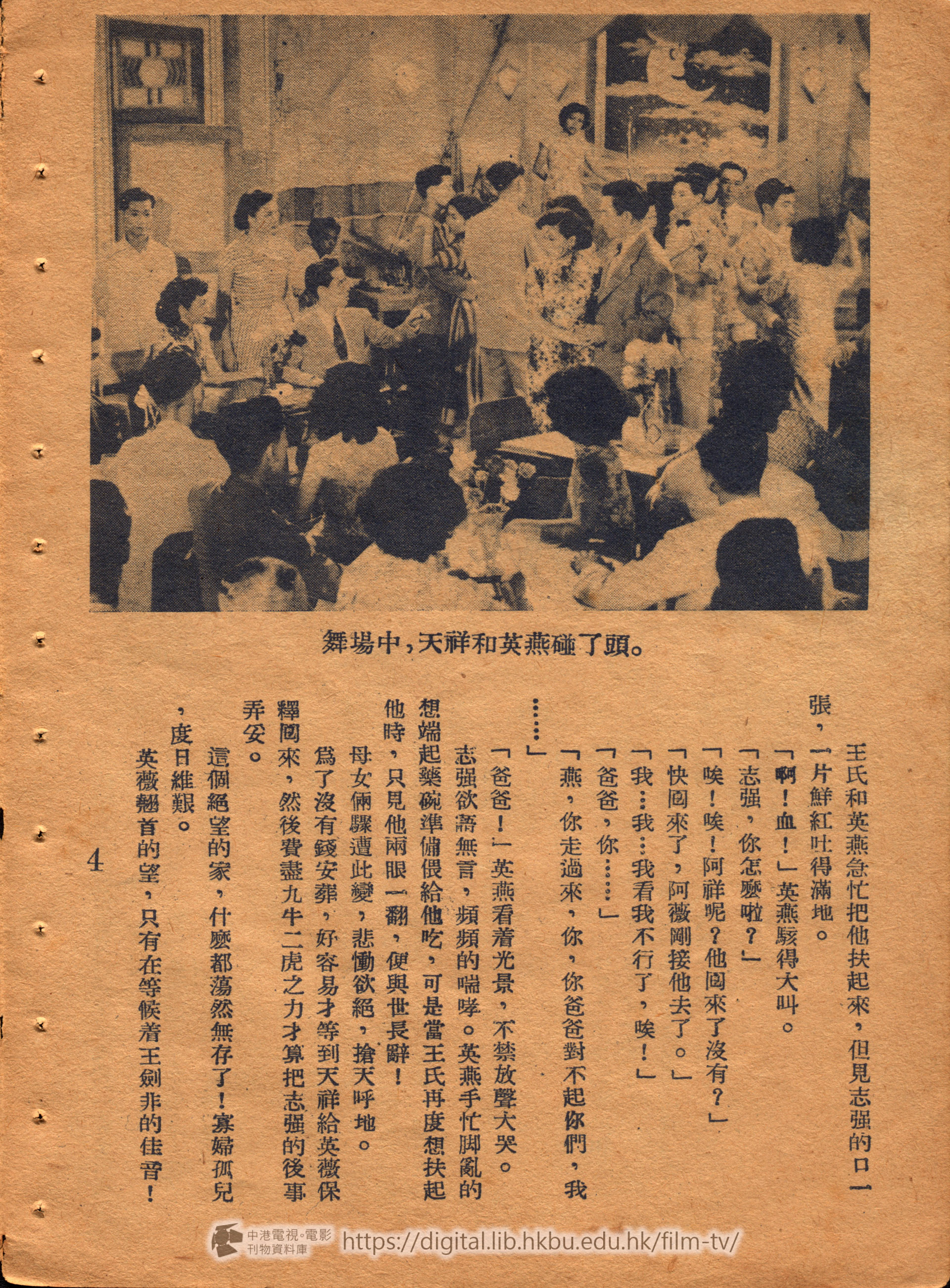

一天晚上,正是舞塲熱鬧的時間,英燕給鄭培纏着要求,走上音樂台上高歌一曲,果然博得不少掌聲。恰巧這時天祥又給陸綺雲拖了來跳舞,兄妹碰頭之下,險些翻起了綺雲裏莫須有的醋意,幾輕解釋,還是不歡而散。

事後天祥到舞塲的消息給王氏知道了,更使這個老人家覺得傷心不已。自從劍非的事引起風波之後,渭然已經露出醜態了,他竟以生活接濟爲題,要脅英薇答應嫁給他,英薇對一切的遭遇都感到是平凡的了,她再不會因爲渭然的相迫而傷心,反之,她覺得這樣如果能够愛可以維持家庭生活的話,她似乎也認爲事無不可的了!雖然她還要把婚期議延至守孝完畢。

只有天祐更爲了種種壓迫而變得更暴燥,他以爲天祥整天陪伴着綺雲,已把家庭置諸腦後,决意拂着自己的勞力去單獨支撐起這個家。

他瞞着王氏和英薇去作黃包車伕,雨淋日哂;毫不珍惜自己的身體。

有病了,他也只有去喝幾碗涼茶便算作了,因此,他的强健的體魄巳給腐蝕得半殘廢,還未曉得

打烊了,舞場外面汽車和黃包車都在等候着顧客。街上刮着寒風,車雨細雨。

天祐縮瑟地集在黃包車羣中,他心頭的火在燃燒着,脈膊的跳躍儘在加速,他實在病得不輕了!好容易等到從舞場出來的入們都離去八九,天祐還是等不着主顧,他暗念這一天就此完結了,正準備拖起車子去交廠。

「喂,車子……」一個女人的聲音和呼叫着。

天祐馬上精神一震,仲手把頭的竹帽拉低,擋着風雨,一逕跑到舞塲門前。

「到那兒去?」

「石爐塘」那聲音是那麽的廝熟,天祐覺得奇怪,回頭待要看看時,那女人已飄然揭開油布簾子,坐進去了。

他不好意思再細看,拉起車就朝目的地走。

將到達時,天祐忽然頭目暈眩,雙脚無力支持,他咬緊牙筋,拚命的再走,可是眼前一黑,他倒下來了!

車子上的女人被拋出車外,一身好好的衣裳弄得大堆骯髒的汚泥,她立起身來,怒容滿面,雖然看拖車的倒臥地上,還要上前責駡,可以當她細看之下,不禁失口驚呼:

「咦!怎麼你是阿祐啊!救命呀,救命呀!」

這橫街小道,到了這時份已是靜寂如死,一個行人也沒有,一時情急,她也顧不了許多了,冒着雨蹌踉的走到她的家門前,緊急地敲叫着:

「媽呀,開門呼,救命呀!」

門開了,王氏和英薇都驚惶地站在門邊。

「燕,你怎麼啦?」

「快點,快點。阿祐昏倒在街上呢!」說着,她馬上回頭把王氏和英薇領着前去。

母女三人慌作一團,準備把天祐抬囘家去,可是大家都是因爲驚慌過度,顚顚仆仆的不能舉步,幸虧王渭然囘來了,他替她們把天祐抱着走。

囘到家麼,母女三人還是哭作一團,不知所措,王渭然認爲這正是討好英薇的好機會了,連忙勸止她們:

「現在不是哭的時候,祐,你拿我的名片趕快去找朱醫生來吧,我看天祐的臉色太不好了。」說着他又從袋中掏出一盒藥油給王氏說:「先給他擦擦吧。」

一刻工夫,英薇已經把醫生找來了,他替天祐診斷過之後,吿訴王氏,他說天祐由於操勞過度,內臟已經受重傷,吩咐要給他好好休養。

這一夜,王氏簡直就哭到天亮。她暗中在埋怨天祐不應該瞞着她們去作黄包車伕!

英燕到底還未冺滅姊弟之情,自從天祐的事發生了,她無時不梗梗於心,秀貞看到她上班時都像神不守舍似地,還以爲她爲了鄭培離去未囘的原故。

强顏歡笑,她漸漸感到舞女的苦處了!

旣由於她因心情不安而感厭倦,當然生意也就大受影嚮。

一夜,英燕方爲了脾氣越來越暴燥而被老闆怨責得罪客人,凑巧鄭培又舊地重遊了,他購了一只鑽介贈給英燕,要買她歡心,他看她雙眉緊鎖,問知她爲了弟病,便安慰了幾句,又說:

「煩惱的人最好喝酒。」

「是的,我眞的悶得發慌了,也想喝點酒。」

當酒瓶子的酒乾了,英燕已經酩酊大醉。

一覺醒來,英燕發覺自己睡的是酒店,不覺大感驚訝,繼而俯視身上,則羅襦盡褪,更駭然欲呼。她細細的向腦海中找尋記憶,慢慢地她想起來了,昨晚上她喝醉了酒之後,本來要鄭培送她囘家的,可是後來在汽車裏,經過一陣顚仆她便迷迷糊糊地失去知覺。她理解到這並不是樂觀的一囘事,於是立刻穿衣起來,但是找遍了整個房間,也沒有鄭培的影子,只是粧台上壓着一張字條,是鄭培留下的,大意是說他有要事趕回陽江去,並而準備把那邊的生意都結束了,很快就趕囘來跟她結婚,昨晚上送給她的鑽介,就作爲訂婚禮物。

她讀着字條,低頭望望手上那閃爍的鑽介,又是一陣悲喜交集!

喜的是她對目前這種以色笑事人的生涯可以放棄了,悲的是鄭培對她近於魯莽,事前不徵求她的同意。

她步履蹣跚,懷看一股茅盾的心情返囘家去,但是,當她剛踏足入門,馬上感到一種異樣。王氏和英薇的飮泣,陣陣剌耳。

「媽……」英燕她提起步,飛一般衝進屋內。

王氏和英薇亂不作聲,她的眼睛四處搜索,她心裏驀地起了一陣恐慌,她意想着恐怕天祐會有什麽不測。

天祐好像很舒適地躺在床上,她又覺得放心了。

「媽,阿祐……」

「阿祐⋯⋯」王氏掩着咀巴,連一句話也說不完全。

「阿祐怎麼啦?」

「阿祐…阿佑他死了!」英燕抽咽着說了。

英燕的腦中突然覺得轟隆一聲似地響着,她雙手捧當頭,立刻淚如泉!

沒有人勸她,她也不願意別人勸她,她索性放聲大哭,好像需要這些淚水來冲淡一下她心頭的種種鬱抑。

哭够了,她還抱怨似地問祐的母親:

「那爲什麼不找我阿來?」

「舞場都散了,一夜都不見你回來,到那裏找去?」

「那末,大哥呢?」

「你大哥還不是找了一個早晨都不見面!」

「就不找了吧,也得趕快替阿祐料理後事!」

「買棺材的錢都沒有,料理什麽?」

英燕想起鄭培給她的鑽介,馬上說下來交給英薇,敎她去押。

英薇遲疑一下,伸手接過就要走。

王氏看那是值錢的鑽介,覺得奇異了,她喊住英薇,拿過來看,它向英燕査問來歷。她當然不敢把實情說出來了,便砌詞以應。

當時王氏雖覺狐疑莫釋,可是爲了她有重大的事情急於料理,也就暫時不予計較。

事情也辦得差不多了,天祥才冒冒失的跑回來,他看着弟弟這般橫死,不禁撫棺大慟!

喪事算是草草辦妥,這一夜屋子裡更調得陰沉死寂。陸氏早就去了陽江依附劍非,渭然却又習慣夜遊,平常時候還有天祐興時拉拉胡琴,悲憤時發發牢騷來驅除寂寞。如今,剩下來的只有是母女三,人悲咽的餘音!

天祥任職隨大錢莊,本來位低薪微,可是他却走了「桃花運」,得綺雲常在她的經理父親跟前推許,所以也就屢次升遷,成爲陸經理的心腹。毎天只在舖裏三數小時,其餘的職務就是陪伴老闆的女公子。

也許是知恩報聽吧,渭然也得他的助力不小。

金融動盪,大戶狂拋濫收,有時候會從0五直升至六五。就這樣,使到王渭然踏着李志强的覆轍了,屢戰皆北,不多時已一蹶不振。

陸經理核計按金,渭然竟虧數數萬,他從李志强手裏買來的房子,這時又屬於陸經理了!

負債纍纍,渭然的悲慘狼狽,比之當日李志强,幾有過之而不及,他躑躅街頭,想着只有一走,可是前路茫茫,除了覥顏去依靠他往日漫駡的「油瓶仔」,實己臨到川窮水盡的境地。

顧不了這許多了,正是人窮志短。當時的王渭然只有這樣聊自解慰。

渭然遠走之後,天祥頓起恐慌,他來這錢莊任職,介紹與擔保都是王渭然,陸經理會不會因爲渭然負憤遠避而辭退了他呢?天祥戚戚惶惑!

然而,事情的發展,往往會出人意表的,陸經現不但不因幫辭退他,反要把女兒嫁給他。

天祥和綺雲結婚之日,報章上也爲了陸經理是位金融巨子而刊載喜訊。可是,在同一的報章上又刊載了王渭然,王劍非,鄭培等同時走私被捕的新聞。

英燕看了,突然想到鄭培遺下的腹中塊肉,於是大放悲聲,她這一哭,所有的人都給她駭住了。

在王氏嚴詰之下,英燕就把那晚上給鄭培騙到酒店的事情說出來。

「那末,你現在是不是有了?」王氏戰慄的問。

英燕咽不成聲,傷心欲絕了,他聽了母親的話悽然點頭。

「唉!阿燕,你眞的弄出這事情來了!為什麽你不吿訴媽呢?」

王氏雖然心如刀割,可是她看英燕傷心得那個樣子,不禁又不忍深責。米已成炊,根本無法挽救了,她覺得這好像也是屬於她一生中應受的罪罰的一部份!現在,她對什麼不幸都不會覺得太悲哀的了!

丈夫死後弄得家無長物,英薇所遇非人中途婚變,天祐不滿現實內傷慘死,再加上英燕目前的遭遇,這一連串的不幸她反而看得比較平淡,因爲事情都屬於過去的了。最令她痛苦的却莫如她眼前所過的日子!她常常暗自抱怨,她的媳婦綺雲恃寵生驕,把所有的人都不放在眼內,而且常常藉端生事,家庭間根本就沒有一點融和的氣息,她忍耐不住的時候,只有向天祥申訴而巳!

可是天祥却無法糾正自己的偏袒,他不能解釋爲什麼總是遷就妻子而常常使母親和妹妹們難堪。

「唉!一杯紅棗荼,就把個親兒子賣了!」王氏的口中,時常的像自這自簫地重複着這一句話。

這天,事情發生了,可是說起來,任何人都不會相信爲了這一點點小事會弄成不可收拾的局面的!

時鐘已敲過午後一點,王氏和英燕英燕三個人都坐在廳上不哼一聲,她們肚子都餓得不能抵受了,尤其是英燕,她更顯得坐立不安,綺雲帶來的傭婦阿三正從手裏捧了一盤早飯用的碗筷出來,英燕立刻吩咐她開飯。

「可是⋯⋯大少爺;還沒有起來呢。」阿三遙向房裏瞪一瞓。

英燕聽了更覺滿身不舒服,她踱着步,故意把步聲踏得響亮,像要把憤恨都從脚下發洩出去似的。

「燕,你這又何必呢!寄人籬下,苦處就是這些了!」英薇向她勸着說。

「唉!一杯紅棗荼,就把個親兒子賣了!」王氏這天也像反常似地用力呻出這一句話。

「大哥不知道那些什麽主意,把她縱容得太不成樣子了。」英燕牢騷不斷地。

英薇看她越說越高聲,又連忙制止,可是她的話還沒有說來時,綺雲已經走到她們的跟前來了。

她聲勢汹汹地向她們訴喝,說她們吵着她不能睡。

「快兩點鐘了。還睡不够?」王氏首先說話了。

「哼!誰能管得着我,我喜歡怎麽樣就怎麽樣。」綺雲並沒有因爲跟她說話的是家姑而減輕她放肆。

「當然囉,你是個有錢的小姐,假使你不允許的話,那我們連吃也沒得吃呢。」燕英突然向她嘲諷着。

綺雲光火了,她衝過去把檯上擺放着的碗筷把掃了,嘩啦啦的打了一地,她看着英燕,藐然說:

「你是個「賣剩蔗』,跟你說話也丟了面子。」

這正剌着了英燕的創痛,她也光着火了,順手檢起一隻墊子向綺雲擲去,這麽一來,姑嫂之間由口角而至動武,英薇急上前相勸,不料綺雲惡向胆邊生,她狠狠一掌把英薇推倒地上,和英燕糾纏起來。

兩個人互不示弱,竟然摟着一起在地上打滾。王氏和阿三恐怕事情越弄越僵。拼命地把她們扯開了,綺雲本來是吃了虧的,於是乘機收兵,她性本潑野,給拖開了還破口大駡,她强指王氏和兩個女兒合起來毆打她,跑囘房裏去把衣服撕破了。

剛巧天祥囘來了,綺雲乘機大嚷一頓,拖着他去見她的父親理論。

陸經理聽了綺雲的誣吿,馬上大動肝火,他斥責天祥不保護他的女兒:

「怎麼?你這忘恩負義的傢伙,竟然一家人合起來打我的女兒?」

天祥欲待解釋,可是却沒有他說話的機會。

「我看你人本來老實的,方把女兒嫁給你,想不到你的家人把她打成這個樣子你還有什麽解釋。

「爸爸,我要馬上離婚,」

天祥看綺雲一下子就完全决裂了,也不願意怎樣說話,他回頭走了,陸經理還說:

「從今天起,你們住的房子我要收回了,回去帶你的家人馬上離開吧。」

英薇和王氏早料到必有這一着,早已把舖蓋行李檢拾好,等天祥風來了,幾個人便悽然走出那住了差不多近十年的房子,遷到貧民區的木屋去。

經過了一次教訓,天祥方曉得對冷暖的人情有點兒認識,他對綺雲的反臉無情並不怨恨,恨的只是黑吃黑的社會。爲了還需要生活,母子幾人到石礦塲去捱苦工。

眞正的溫暖家庭,天祥感到現在才開始誕生。苦爲眞樂,這一家人就生活在這種眞樂裏。

執行徒刑的期間,王渭然在嶽中不幸染上時疫,他自感無望了,天良暴發,他一一把過去如何破壞劍非和英薇的愛情和盤托出。劍非這才大悟,深悔一時孟浪,未加細察而中他人狡計。

他處身遭悽凉鐵幕下,更感傷悲。鄭培教他寫信去說明底蘊,可是所有的信都如石沉大海。

劍非並不灰心,等到期滿出獄了,他勸鄭培從此洗心革面,不耍再走上這種投機冒險犯法之途,和他一起同舊地去我尋英燕。

鄭培答應了,他也吿訴劍非他和英燕的事。

門庭依舊,人面己非,鄭培和劍非跑到舊日的居址去撲了個空,可是他們仍不懈怠,儘向茫茫的人海裏去找尋。

時間一日一日的過去了,他們從大街找到小巷,找到任何的角落去。總算天不負有心人,他們和她們終於在礦場的小路上碰面了。

英薇對劍非的餘恨尙在心頭,見了面還是態度冷冰冰的,劍非對當日的誤會,解釋了不下十多次。

鄭培接過了英燕的孩子抱着,也跑過來苦勸英薇,英薇方覺心有不忍,但還只是稍假辭色吧了。後來還是天祥和王氏敎她不耍太使人難堪,而且劍非又說得聲淚俱下,於是英薇才把舊恨一筆勾消。

有情人終成眷屬,鄭培和英燕也得破鏡重圓。

—完—