慾魔 電影小說

(一)

衣服襤褸,神色驚慌中帶着絶望與沮喪的沈煥文,拖着萬分疲憊的身體,木然地從田野走向近鐵橋,他注視着浩瀚無比的碧波與蜿蜒的鐵路,喘了口氣,他腦海中如銀幕般地浮起了過去.……

因了戰事的關係,他從他的本有着商業活動的都會移轉到香港來,他當然帶着相當數目的現款和細軟,他和一切「高等難民」一樣,用巨款頂了一座頗寬敞舒適的洋房,配置上懂事的傭人。他和太太在淺水灣、香港仔、青山等區作了番暢快的巡禮後,休息下吃膩了玩夠了的身體,盤算着他們雖然是帶了一筆數目不算小的錢來,但是像這樣的用下去,却也沒有多少月頭好用,總要經營經營才好,結果他跑到備有綿軟舒適的沙發,香茗香烟水果等物品招待,及冷氣設備的金號,去作買進賣岀的炒金生意了。

沈煥文在金號做炒金的起初,當然是曾嘗到一些小甜頭,那時他的信用很好,金號經理認爲他是大戶,對他也很拉攏,但沒有多久,他失利了,他看漲的買進,結果是跌得幾乎難煞脚,他看跌的抛出,却如青雲直上般的挺上去,這樣自己手裏的頭寸,也一天天地枯竭,接着經濟也從寬裕步入了拮据的困境。

(二)

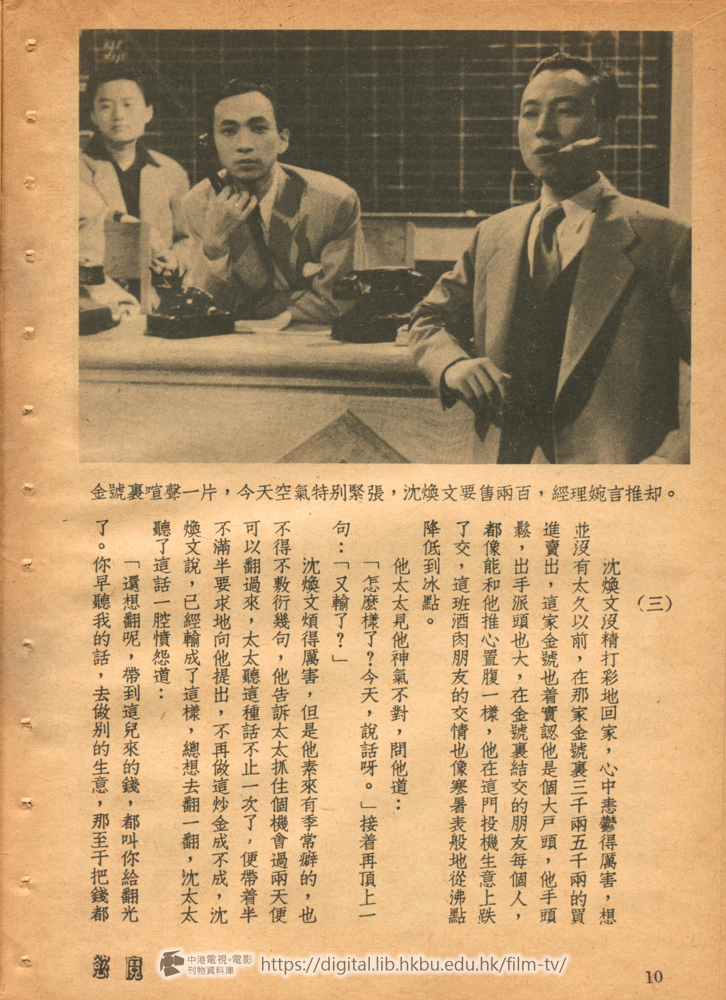

金號裏喧聲一片,今天空氣像是特别緊張,櫃台上的職員,耳朵緊貼着電話筒,報出金價上落的數目字來,顧客們全神傾聽着唱報出的數目和注視黑板上的劃線,向櫃台上的職員做着手勢和喊着買進或賣出的數目。

在顧客們的擾攘間,金號經理把那支長象牙烟嘴從口中取下來,向顧客們分别指着道:「慢着,曾記一百,郭記一百,吳記五百,李記一百,陳記五十,……對不對,沒錯了?」大家一同喊着對,經理便把頭扭向櫃台的職員,吩咐寫下來,沈煥文聽了報價,隔了很久,也喊:「進兩百」,經理一邊吩咐寫下來,一邊很客氣地請沈煥文到經理室去談談。

沈煥文隨着經理到室內坐定,經理說他保證金早都完了,能不能幫忙再交點。沈煥文說,難道金號不相信他嗎?經理說:「就是因為多年的老交情了,你寫三千多塊錢的紅字,我們都沒催過你。」沈答應明天再繳進保證金,經理笑了笑說:「沈先生,我說句你不願意聽的話,你的脾氣做金子十回有九回賠本,你得跟着别人走,不能硬上,金價操縱在别人手裏,咱們能扭得過别人嗎?」沈點了點頭,經理繼說:「所以我勸你還是休息休息吧,你那個戶頭,我給你結了吧。」接着向侍者說:「吿訴賬房紿沈煥文結賬!」

(三)

沈煥文沒精打彩地回家,心中恚鬱得厲害,想並沒有太久以前,在那家金號裏三千兩五千兩的買進賣出,這家金號也着實認他是個大戸頭,他手頭鬆,出手派頭也大,在金號裏結交的朋友每個人,都像能和他推心置腹一樣,他在這門投機生意上跌了交,這班酒肉朋友的交情也像寒暑表般地從沸點降低到冰點。

他太太見他神氣不對,問他道:

「怎麽樣了?今天,說話呀。」接着再頂上一句:「又輸了?」

沈煥文煩得厲害,但是他素來有季常癖的,也不得不敷衍幾句,他吿訴太太抓住個機會過兩天便可以翻過來,太太聽這種話不止一次了,便帶着半不滿半要求地向他提出,不再做這炒金成不成,沈煥文說,已經輸成了這樣,總想去翻一翻,沈太太聽了這話一腔憤怨道:

「還想翻呢,帶到這兒來的錢,都叫你給翻光了。你早聽我的話,去做别的生意,那至于把錢都賠光了。」

沈煥文嘆了口氣道:「現在做那樣買賣不賠本呢,做金子生意……」

他太太不待他說完,便把嗓子提高了道:「炒金也算生意,那叫賭博!一天到晚債主逼得要死,叫我怎麽辦?」

米店老板等在工人房半天了,這時走了進來,錢是只有三百七十幾塊錢,在沈剛來到香港時,像這樣十倍數目在他是個决不成問題的小數目,但是現在他僅是個空架子,不得不向這米店老板說好說歹,接着附近的小舖伙計也來登門索債,他費了不少唇舌,才打發了去。

沈太太又繼續向他囉唆,沈煥文有些按捺不住了,沈太太也光起火來:

「你有毛病呵?家都已給你賭光了,我說你兩句,你就嫌煩,」她把四週圍一瞥。「這麽大的房子,現在只有一個佣人,你一天到晚還去賭,家裏連買小菜的錢都沒有,我說你兩句總應該的吧!」說着賭氣地上樓去了。

大門鈴又響起來,沈想又是索債的來了,可是不能不開門,一個酒店的茶房將封信遞給他,他看了這信,像是有着一線新的生機,帶着興奮大聲的把太太喊下來,問她老吳是不是有個電報來,他太太唔了一下,他喜悅地吿訴太太:老吳剛才有封信送來,請他馬上就去,沈太太問他去了又怎麽樣,沈說:

「他在外國很發了點財,咱們可以跟他去借點錢。」

他太太聽了譏誚他道:「借了錢,做買賣,賺了錢,蓋洋房,買汽車,是不是?别在白天裏做夢了,你……」

(四)

沈煥文依址找到了闊别多年的老吳,兩個人從前原是不拘形迹的好朋友,多年不見了,歡喜地敘闊了一番,老吳問沈煥文,何以不來接他?沈煥文掩飾道:

「你電報來的時候;我正好不在家,等我回來的時候,茶房已經把信送來了。」

老吳也笑着說:「我一下飛機沒有看見你來接我,還以爲你不在香港了呢。」

沈煥文問老吳在這兒住得慣嗎?老吳說還算凑合,就是言語不通,實在是不方便,正說着茶房推門進來,端了一盆熱騰騰的洗脚水,老吳一看急起來,說我要鮮橘水,茶房說這不是嗎?沈煥文從中作翻譯,才算把這事搞明白,茶房端了盆洗脚水悻悻而去,老吳說:

「在這兒言語不通真傷腦筋,除去你以外此地一個人也不認識,真不方便透了。」

沈便極力主張請他到家裏去住,並警吿他香港的老千很多,老吳說他也是這們想,就是怕沈不方便,沈一腔熱誠地道:

「沒關係,今天晩上,我給你接風,我們馬上就搬。」

老吳在取錢結旅舘賬時,皮包中大額的美鈔不少,另外還有張巨額的旅行支票,沈暗中細窺了一下,他着實有些垂涎,他想,也許可以使他絶地逢生了。

(五)

沈太太強打精神燒了幾樣很美味的菜肴,老吳在國外省吃儉用,加上所吃的是調味單調的西菜居多,到了香港後又吃的是不合他口味的粵菜,便對沈太太所製的饌肴,讚不絶口,在沈煥文的殷勤勸飲下,將酒一杯杯地灌落肚中去。

沈煥文提開頭了:「香港這地方做買賣真不容易,不像在內地,打一個電話就可以交易了。」詢知老吳在外國是做股票生意的,便道:「香港的股票生意,不大好做,炒金倒是一條路。」老吳只顧喝酒,沒把話接下去。

酒醉飯飽,老吳這頓飯吃得是特别高興,沈煥文把酒杯再斟滿,引領老吳到樓上去,他爲了表示款接佳賓,把自己連有浴室的一間臥房,騰讓給老吳,雙方坐定再罄了一杯酒後,沈把在肚子裏打好腹稿的話吐露出來了。

「剛才我跟你說的做金子的事情,你有興趣沒有?」老吳的酒量很宏,現在雖然有些薄醉但還保持他素有的謹慎與精細,表示對這件事不大在行,沈急表示他在行得很,並說出一篇K金必漲論的一大篇理論,願意和老吳合作,利潤一人一半。老吳見他說得炒金這般有把握,便道:「你自己去做好了,何必一定要我一起做呢?」沈表示資本方面有問題,老吳更加不解,旣然常做金子,而且有着十分致勝把握,何以會沒本錢呢?沈知道不說個明白不行了,便道:

「咱們都是老朋友了,我也用不着瞞你,我從內地帶來的錢,因爲沒有經驗,都虧在這上頭了,現在經驗也有了,把握也有了,可是錢沒有了,所以……」。

老吳已從話中聽到他的意思平靜而坦白的向他道:「我也和你說老實話,我在外國這十多年,省吃儉用,做點買賣,好容易才賺下這二十萬美金,這回回來就預備用這點錢,安安穩穩的過我這下半輩子,做這種生意風險得很,我這麽大的年紀,再去冒這份險,未免化不來吧。」

沈便提出和他借錢,先想借四五萬美金,繼說三萬也成,接着有些近于哀求了,因爲事實上除了老吳外,再也沒有使他翻身的機會,這樣他自然不肯放鬆,但是老吳對錢的方面却是嚴陣以待,閉門推出窗前月般道:

「咱們十幾年不見面了,一見面就談錢,有點不大好意思吧。」繼向沈用堅决的口吻說:「咱們在一塊,吃我的,喝我的,沒關係,借錢最好是不談,英國人有句俗話,如果你不要這個朋友了,最好借錢給他。」一邊舉起杯來讓沈再喝酒。

沈煥文臉色陰沉了下來,他的最後的希望幻滅了,老吳和他談天氣,談遊覽,他都冷然應答着,老吳酒喝得差不多,人也困倦了,便道:

「好幾天沒有睡好了,今天要好好的睡一覺。」沈這時陰沉而加重了語氣回答道:「唔,你今天晚上,可以好好的睡了!」

(六)

翌日早晨,沈煥文神情特别顯得有些異樣,不安地在客廳裏坐坐,又驀地站立起來,女佣人看大鐘已指着正午十二點,便請示太太要不要把吳先生喚醒來。

沈太太要吩咐把吳先生叫醒,沈却攔住說讓老吳多睡一會。中午要開飯時,佣人上樓去想把吳先生喚醒,推入門去床上是凌亂的,但不見人影,喊了幾聲沒有應聲,她便推開浴室的門,吳先生竟赤條條的伏着,死在盛着大半缸水的浴缸裏!她登時驚嚇得一聲尖叫,這猝然的聲音登時像電擊般地傳達到客廳內,沈的渾身血脈像比較平時流動得格外快,心頭也撲通撲通地,接着強自鎮定,隨着太太同去樓上看個究竟與報警。

警探來將女佣人和老沈夫婦逐一盤問,沈說:「他頭天晚上,喝了很多酒,别的就不知道了。」警探又問老吳有些什麽東西?沈答:「除了他兩千塊錢以外,什麽都沒有。」警探便請他到警局去一趟。

警局盤詰沈煥文的結果沒有什麽新發現,證明是吳某酒後失事,沈便安然無事地回到家來。

老王是常來走動的朋友,因了無錢應付房錢便開口向沈借錢,沈推他明天再說,老王陰陰地而且像帶着雙關的語氣說:

「不是我腦子舊,講究迷信,可得燒點紙呵,要不然寃魂不散,說不定就會鬧鬼!」

(七)

自從老吳横死在沈家後,沈煥文的性情特别煩噪,自己也整天價的疑神疑鬼,便决定搬家,錢的來源,他向太太說做金子賺的。

老沈搬到了較以前更寬敞華美的洋房,他的一羣酒肉朋友,又重包圍到他邊,他在新居擺酒宴客,一班酒肉朋友自然趕來助興不迭。

老王猜到一些沈煥文忽然間暴富的原由,想安排香餌,從老沈的保險箱內拿出些錢來分潤分潤,這枝香餌是利用交際花陳小姐——她的美艷與迷湯手段,老沈一向是色中餓鬼,包管伏伏貼貼地上魚鈎。

廳中盛張華筵,陳小姐也打扮得花朵般地含笑蒞臨,老王忙從大門迎迓進來,爲老沈鄭重介紹,女客們說陳是名交際花,讓沈太太預先提防丈夫被她勾去,沈太太不敢相信:「不會的,她是小王的朋友。」

筵散,老沈預備了豐盛的節目來娛賓客,蕩人心魄的肉感香艷的草裙舞,在作盡情地表演,惹得幾個年青的,瞪大了眼睛怪聲怪氣地叫囂起來。

沈煥文和陳小姐乘客人們不覺,踱到富有着濃厚的亞熱帶的陽台上去。陳讚美老沈的華廈,沈說比起她住的華懋公寓差多了。沈問陳要去公寓看她方便嗎,陳說:「就怕你不方便……。」

沈煥文和太太將賓客們一一送走,陳小姐臨行還向沈煥文作了個飛眼,這使老沈更加神魂顛倒,他正欲回房裏去,被沈太太喝住;「剛才你跟那個騷娘們說什麽來着?」沈想把她的話止住,辯道:「别多心,像這種交際花還不跟窰子姑娘一樣,我怎麽會有胃口去搞這樣人呢?」沈太太帶着警吿性質道:「隨便你怎麽說,我現在吿訴你,以後我要是知道,你跟那個騷娘們在一塊,你可别說我對你不客氣!」

(八)

陳小姐和小王在講着斤頭,陳小姐提議要是對沈煥文這筆大「交易」作成了,他們是二八分賬,陳拿八成,小王拿二成,小王認爲他所得的成頭太少,陳翻了翻眼睛說:「别忘了,身體是我的,你白吃白喝,不過敲敲邊鼓,又分你二成,怎麽,對不起你啊?」小王登時提出抗議:「可是妳也别忘了,這是我的來頭啊,沒有我搭上這條線,妳找到這麽大的戶頭嗎?」

他們對這筆成數爭執了半天,最重要的還是用陳小姐這枚沈煥文垂涎着所欲引頸上鈎的香餌,陳小姐最後半哄半認真的口吻結束了這場談話:「别一肚子不高興,别的買賣跑斷了你兩條腿,不過拿三厘佣錢,如今給你二成已經不少了,去,打電話把人給我找來!」小王只好依從她。

沈煥文接了陳小姐的電話,如奉聖旨般地準備欣然赴召,他在太太面前金蟬脫壳了:「最近約了幾個朋友,想做點進出口生意,弄個行,他們約我去談談。」沈太太見是正事,便叮囑道:「事辦完了,快點回來。」

小王還懶洋洋地躺在陳小姐的床上,陳盤算着快是老沈來到的時候了,便催促着小王起身,小王帶着吃豆腐口吻說:「唔,新人走進房,媒人就趕岀牆,好,我走。」繼再釘實陳一句:「拋開了我沒關係,錢到了手别獨吞。」陳笑着答說:「你放心,咱們都是外頭跑跑的,虧不了你。」外面門鈴一響,陳急忙讓小王從後門溜出去。

陳堆起笑靨將房門打開,和沈先笑了個媚笑,「喲,是沈先生,怎麽是我們門坎高呢,還是你派頭大,請也請不到。」老沈連忙否認,陳向他揶揄道;「得了,得了,都是假的,太太黄包車釘得緊是真的。」兩人都笑了。

陳要他常來玩玩,老沈用話套她:「你就沒有一個朋友?」陳笑着搖搖頭,老沈半信半凝道:「哼,妳還少得了朋友,頂頂大名的陳小姐。」陳爲廓清沈的疑慮:

「頂恨了,一個女孩子,沒有結婚,在外邊多交幾個朋友,人家就說什麽交際花!」

老沈聽了這話反嚅嚅地爲她譬解了:「那..……那會呢,人總有幾個朋友的。」陳裝着忿忿道:「人的咀,頂不好了,要是你沒有朋友,又說你沒辦法,朋友多了又說你這個的那個的。」沈笑了笑,幽默地道:「人的咀就是這麽個東西,上下兩張皮,好壞都由它隨便一說,就算給下了斷語。」陳也笑道:「人要是沒有這張咀,早就天下太平了。」兩個人的手緊握著了。

老沈打量一下擺在這室中的古典式的大琴,請陳彈一隻給他聽,陳說不會彈,這隻琴是買來做擺飾用的,沈不肯相信,說卽使不會彈也一定會唱,陳說唱不好,沈煥文一定纏着她一定要唱,陳嫣然地道:「不要笑我!」便輕撫琴鍵開啓紅嫩得如雨後櫻桃般的朱唇,充滿着熱烈纏綿的情緒,婉轉高歌起來。

老沈陶醉在這如煦和春風般的氣雰裏,不自禁地把頭凑過去,他的嘴將和陳的混合着粉與香水氣息的嫩滑面龐接觸時,突然一個戴着金邊潤玻璃眼鏡,穿着有些近于阿飛式西裝,洋場浮華少年型的人未經敲門便闖進屋來。

陳聽了脚步聲,急轉過頭來,見是依靠她拿「工錢」的小白臉,不早不晚的撞了進來,與老沈成了「白板對死」的局面,便急以眼色暗示他暫先退出去。

小白臉原也不知道陳有大戶頭在裏面,看到陳的表情便說他一定走錯了門了,便忙打躬着說:「對不起對不起!」尷尬地退出門去。

沈和陳剛作更接近一步的接觸時,被這莫名其妙的人物撞散,心中自然老大不高興,便問陳此人

是誰,陳見沈有此狐疑,便支吾着說多半是小偷,沈爲平復這不安情緒,重回到方才的綿膩的境界,便綺近陳小姐的身體:

「得了,事情都過去了,何必再提呢,勞妳駕還是唱吧。」

兩個人又沐浴在情愛的氣氛裏,一個是張開羅網,一個是順着香餌遊逐。這時門鈴忽然的響了起來,陳把門打開,立在門口的竟是懷着滿腔妒意的沈太太。

沈太太和陳打個照面後,便逕直走向呆立在鋼琴側的沈煥文,詰問道:「你不是談生意去了,到這幹什麽?」接着向沈喝着「回去!」

沈爲了在陳面前強撐面子,還有些䠖跙不前,但在太太喝叱下,不得不硬着頭皮走出屋門,沈太太像押着罪犯般緊跟了出去,又轉身走近陳小姐。

「男人是我的,請你以後少理他。」沈太太睨視着陳小姐冷玲地道。

「嚇,又不是我請他來的!」陳對這種醋海風波碰的多了,也不甘示弱地撇了嘴,尖刻的回敬了一句。

(九)

沈煥文伏伏貼貼地和太太回家,心中像吊桶般地七上人下,一進了自己家門,太太便插起了腰像盤詰罪犯般地向他問道:

「我看你還有什麽話說!」

老沈向他太太口聲聲說這是誤會。

太太冷冷說:「這還叫誤會,人有人證,物有物證!」老沈爲了解决這目前僵局,便編造說,確是同事約他談生意上的事,談完了後便被他們一羣死七八列地拉去陳小姐家去喝下午茶,一個男人在外面應酬也不能太拘泥。沈太太問道:「他們有幾個人?」沈答說有五六個,太太說怎麽進了陳小姐的房門只看見他一個在內?沈忙說:「他們在屋裏打牌。」

老沈自己以爲他這段話應付得宜,他太太找不出什麽縫子,這場突然襲來的酸風妒雨可吿平靜下去,他再對太太甘言蜜語獻些小慇勤便不難雨過天青,誰知她聽了他這篇鬼話更加氣惱,忿然道:

「放你媽的屁!你一出去我就跟你後頭,你還要說謊。」接着在沈煥文的臉上怒摑了兩下,恨恨地道:「這樣已經算對你客氣了,剛緩過點氣來,你就造反了,還不如叫你窮一輩子。」這場熱戰正還要發展下去時,男佣人走了進來,遞過一封電報給沈太太。

沈太太的母親病得相當嚴重,已經送進醫院,這樣沈太太自應該去看視,便吩咐傭人爲她理個箱子和帶幾件衣服。老沈讓他太太過兩天再去,因爲他手頭有點事沒辦完,過了兩天可以同去省視,沈太太說:

「我呀,也不勉強你!可是你得小心點,下次再搞,我知道了,可不饒你!」說畢匆匆地趕末班火車去了。

(十)

沈煥文色心不死,候太太走後便和陳小姐通了個電話,這時小王和小白臉正在陳的房裏,陳吿訴他們老沈又要來時他們這一對寶貝便像逃避警報般地暫覓地方躲避。

沈來後便對陳陪小心一番,連說:「剛才的事真對不起!」陳知道這個戲已經發展到這步了,該再怎樣做下去,佯裝着忿怒未平靜道:「就這兩句話嗎?我聽得懂,也記的住,你請吧。」沈急說這何必呢?陳仍恚然地說:「何必?我不是舞女,又不是交際花,你到我這裏來,又不是我請你來的,你太太亂罵一氣什麽意思?」

老沈連連陪罪不迭,勸陳不要和他太太一般見識,答應送陳一粒五克拉鑽戒作爲賠禮,陳暗慶在這場小鬧劇中有了收獲,但嘴頭上却還說着這令沈太爲破費。

「小意思,這也是我的心願,我第一次看見你就想,如果能跟你做個好朋友,就是給我一個皇位我都不換。」

陳聽了這話,嫣然笑說:「别灌迷湯了,我是沒有資格跟你做朋友,香港大富翁,外帶個利害的太太,誰受得了。」

沈向陳更做進一步的表白,說陳要是肯和他做個好朋友的話,什麽東西都肯給她。並說可以把他太太安排——給她一筆錢跟她分開。

陳並沒有意思聽他說這些話,止住他說:「那是以後的事,眼前的事先解决。」沈答應明天伴陳去選鑽戒,陳也不肯一步放鬆,請他明天再來,沈忙將二萬元支票遞過去,算是折現,這樣陳小姐欣然伴他去各遊樂場所作狂歡了。

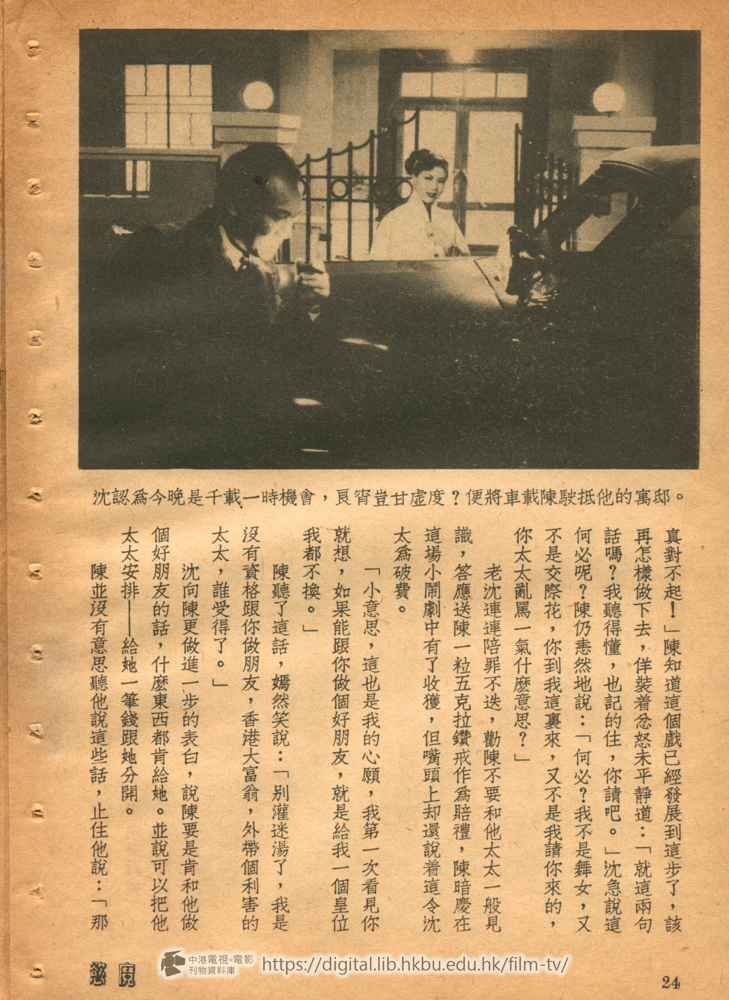

他們與冲冲地遊罷,陳小姐說該回家了,沈認爲今晚是千載一時的機會,良宵豈甘虚度?便將車駛抵他的寓邸。

陳小姐說是要回到她的家,沈俏皮地答:「妳家我家還不是一樣嗎?陳奇訝他如何不怕老婆了,沈吿訴她說他太太已回娘家,接着擁着陳到他樓上臥室裏。

把臥室門推開,在黑暗中沈將陳小姐的纖腰摟緊,像隻貪婪的野獸般地把嘴吻到獲得物上,正在情意纏綿,室中的燈猝然亮起,沈太太早已暗坐在屋裏,在他們充滿了情慾笑謔聲中,實在按捺不住了,把自己像條閃電下矗立着的建築物般的暴露了出來。

沈太太板起了鉄青的面孔,句句像尖刺般地戳向:「陳小姐,你真懂得交際,方才我去看你,你馬上就來看我,好在我沒有趕上那班火車,不然還不能在家裏等候你哪,怪不得人家都說你是交際花呢。」接着走到屋門,把手向外一伸,「陳小姐,我不能招待你,請吧!」

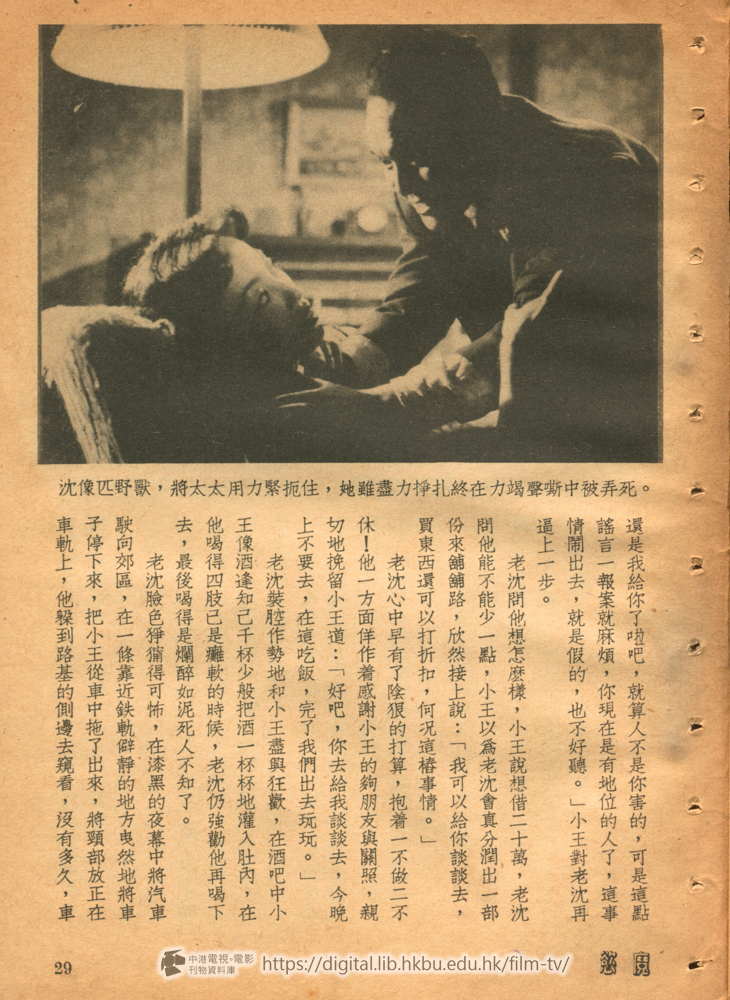

這晩沈煥文閨房中自然有番大風暴,沈太太怒摑了老沈的頰,令他跪下,並聲言把老沈扔到洗澡盆裏淹死,這話令老沈聽了着實膽戰心驚,他失去對理智的控制,他像一匹瘋狂的野獸,用有力的雙手將沈太太緊扼住不放,沈太太雖然強力掙扎,終于在力竭聲嘶中被他弄死。

(十一)

沈煥文對外謊言他太太是心臟病猝然逝世的。但是沒隔多久他又到陳小姐這兒來,他啓齒向陳求婚,要陳就嫁給他,陳說:「你太太剛死我們就結婚,人家說你太太還是我害死的呢?」沈答:「你知道我這幾天,爲這件事情,精神上很不安,我早就想把我太太安排好,咱們就結婚,誰想到她現在死了。」

陳小姐不能回答他的要求,她想先拖下去,這樣便可向沈獵取更多的金錢,她給老沈一線希望,

她答應大家把他太太的死在腦海中漸漸淡下去的時候,便和他結婚,這樣老沈又簽了五萬塊錢的支票給她。

小白臉這時忽打了個電話來,陳小姐急得支吾以應,掛上電話後老沈問她是誰?陳囁嚅着說是表哥,沈笑說一表三千里都不是好東西,接着說出去一會再來,等會和陳一同去用晚飯。

老沈坐入汽車,將要駛動,突見一個人鬼鬼祟祟地躲在另一座洋房的車房間偷窺,接着躡足像老鼠入洞般地溜入陳的大門內,他在陳接電話時本已有點懷凝,現在索性下車去窺個究竟。

沈將耳朵貼向陳居門上,聽見陳怪那男人老是打電話來,那男人說她沒有說明白,陳說王八蛋在這裏叫她怎麽說,沈聽見陳暗下對他的稱呼是王八蛋,按捺不住,叫門進去,陳小姐還以爲是小王,怎料門一開却是老沈一張鉄青的面孔,與一雙呆定陰狠的眼睛。

陳起先有點慌張,接着鎮定下來,把小白臉向沈介紹:「這是我的表哥。」小白臉像牽了線的傀儡人般地頳顏叫了聲「沈先生」,老沈看了看這位表哥很眼熟,接着很快悟到他就是沈第一次到陳處來時的那個叫錯門的人。

陳小姐怕這祕密要揭穿,急說沈是認錯了人,沈煥文不願再做這個寃大頭,冷笑道:「何必打我過門,我又不是瘟生,那五萬塊錢不要去拿,簽了字還沒蓋章呢。」又轉向小白臉道:「年青青什麽事不好幹,靠女人吃飯,總不大好意思吧!」說完便忿然離去。

沈的脚步聲一遠,陳便在憤悔中狠狠地打了小白臉一記耳光,罵道:「你怎麽一點也不識相,戶頭來了,你就該躱着,現在好,人家走了,我們喝西北風!」

小王這時走進來,說聲「又唱三娘教子了」。陳把方才老沈如何氣走的事吿訴小王,一旁猶有餘忿地對着小白臉:「豬,簡直就是豬,一天除了睡就是吃,什麽都不懂!」

小王想了想,突然吿訴陳小姐說他有辦法,他還有一套撒手鐧,可是要倒二人拆賬。陳暗忖着除了依小王外,也沒有别的挽回僵局辦法,便點頭應允了。

(十二)

小王心裏圈滿了密圈,他自信着他的一套錦囊妙計會馬到成功,使老沈俯首,他以老朋友身份去訪晤老沈。

他東扯西拉地寒喧了一陣,老沈知道他是夜猫子進宅無事不來,便向他說:「别兜圏子,有什麽話請直說。」

「我是一片好心,說出來你可别生氣,」小王把話引入了題:「最近有人在研究那個姓吳的是怎麽死的。」

老沈像是意料中小王會以這件事來敲詐他,冷然地答道:「叫他們研究好了。」小王強調的說那班地痞流氓,認爲吳某的暴卒是被老沈所謀害,因此老沈忽然發了點財,並勸老沈財去人安樂,化點錢可以省去不少麻煩。

「是敲竹槓的,我都打發,以後旁人都來敲我竹槓,我打發的完嗎?」老沈翻了翻眼仍很鎮定地道。

「他們的意思也不過是要點錢,我看這件事情還是我給你了啦吧,就算人不是你害的,可是這點謠言一報案就麻煩,你現在是有地位的人了,這事情鬧岀去,就是假的,也不好聽。」小王對老沈再逼上一步。

老沈問他想怎麽樣,小王說想借二十萬,老沈問他能不能少一點,小王以爲老沈會真分潤出一部份來舖舖路,欣然接上說:「我可以給你談談去,買東西還可以打折扣,何况這樁事情。」

老沈心中早有了陰狠的打算,抱着一不做二不休!他一方面佯作着感謝小王的夠朋友與關照,親切地挽留小王道:「好吧,你去給我談談去,今晩上不要去,在這吃飯,完了我們出去玩玩。」

老沈裝腔作勢地和小王盡興狂歡,在酒吧中小王像酒逢知己千杯少般把酒一杯杯地灌入肚內,在他喝得四肢已是癱軟的時候,老沈仍強勸他再喝下去,最後喝得是爛醉如泥死人不知了。

老沈臉色猙獰得可怖,在漆黑的夜幕中將汽車駛向郊區,在一條靠近鉄軌僻靜的地方曳然地將車子停下來,把小王從車中拖了出來,將頸部放正在車軌上,他躱到路基的側邊去窺看,沒有多久,車軌開始有節奏地顫勤,一個有着多節的黑體怪獸兇猛地奔馳過來,一刹那,小王身首異處了。

(十三)

陳小姐這邊還靜待着小王的佳音,使老沈這個大戶重新投入他們所佈下的色誘陷阱,看了報紙上社聞版的大字標題,和慘不忍睹的照片,方知小王已是出師未捷身先死了。

陳也是在社會上打滾的所謂「撈女」,當然也不是易欺的人馬,她在沈煥文面前一再挫折,豈肯就此罷休?便以牙還牙,委託私家偵探進行偵察老沈,同時提示吳某的横死,沈太太的猝卒定與老沈有着干係。

偵探依着陳所示的地址,到莫干道五十九號訪沈煥文。他僞稱是小王朋友剛從外國來,想向沈打聽一下小王的住處。沈吐吞地說出此人已死,偵探裝着奇訝無已,問他小王怎樣死的?

「唔——喝醉了,讓火車壓死的。」沈說,他看對方尙想再詢問下去,便道:「對不起,我還有點事,不陪你了。」偵探只好辭出。

偵探回去向探長報告說:「沈煥文的神色不大對,我一提起這件事他就支支吾吾的,我看這件案子有多派幾個人的必要。」

這位精明幹練有着魁偉身軀的偵探長攷慮後說道:「從明天起,就派四個人跟踪他。」

(十四)

沈煥文究是作賊心虚,並且清楚地知道,若仍留在此間,他的連續地謀殺罪行遲早終會東窗事發的,便想三十六計走爲上計。

他和澳門的酒店通了個電話,囑爲留個房間,想從那兒再繼續逃亡。

他一邊祕密的調動了資金,在時機成熟時便想人不知鬼不覺地從他有着投機上的挫敗與突然的發迹和有着他三宗血案紀錄的地處溜走,但他提了行囊方出大門,便有曾來僞稱小王朋友訪問過他的偵探攔住他的去路。他心裏一驚,無奈地退入門內。

「到澳門是不是?好漢做事好漢當,跑不是英雄。」

「我——我做什麽事?」沈還強作鎮定。

「别裝傻了,吳某人是你把他淹死的是不是?你太太是你害死的是不是?小王死在鉄路上,也是你害死的,還有錯嗎?」偵探大聲說。

沈知難狡賴,問偵探預備將他怎樣?偵探將手銬取出:「三條命換一條還不夠本,請你跟我到警署去!」

沈退了一步,乘偵探不備,覻機搏擊他,經過一場劇烈的打鬥,沈將偵探擊昏了去。

他馬上跳上汽車,飛馳地駛着。偵探甦醒了過來,馬上將經過報吿偵探長,偵探長立卽下令警車出動,追緝三七四九號老沈的車子。

老沈以高速度將車駛向郊外,警車響着尖銳的呼嘯聲緊隨在他不遠的後面。

老沈汽車裏的汽油終于用竭了,眼看後面的警車就要追到,他棄了汽車沿着鉄路拼着性命狂奔,他所害死的幾條寃魂的幻象,出現在他的眼簾向他點頭招手,他驚極狂呼,雙足也愈發用盡全力狂奔着,後面警探高呼着:「站住,站住,再跑我要開鎗了!」他神經已陷于瘋狂與錯亂,幾聲清脆的鎗嚮,沈煥文終被警探們格斃在鉄軌上。 (完)