鴛鴦刧

電影小說

(又名:紅樓二尤)

(一)

在小花枝卷的一座巨宅裡,尤二姐尤三姐姊妹倆,正在彈着箏琶,唱着曲子,唱出了他們不同的個性。

二姐唱道:「嫁夫要嫁金滿箱,選壻要選笏滿牀;富貴榮華誰不羡?簪纓門第有風光。

三姐唱道:「金滿箱,笏滿牀,說不定轉眼剩空堂;彩雲易散琉璃脆,團扇只怕九秋凉。」

二姐唱道:「管什成將來改模樣,眼前有福先要享;王孫公子不願嫁,莫非你情願守窮鄕?」

三姐說:「姐姐,我的想法,跟你可不一樣。」於是唱道:「嫁夫切莫嫁膏梁,選婿要選有情郎;膏梁子弟情意薄,只有那至情能久長。」

正在姊妹倆彈唱的時候,窗外有人偷聽着,那是賈璉賈蓉。

曲終,二姐調笑他妹妹:「我知道妹妹的意思,你還是記掛着一個人,是不是?」

三姐説:「你呐?別取笑我了,你就嫁你的金滿箱,笏滿牀去吧!」

說着,放下了琵琶,翩然而去。二姐正要起身時,賈璉闖了進來,嚷着:「好一個『嫁夫要嫁金滿箱』,唱得好,彈得也好。」。

二姐嗔怪着:「二爺,你怎成不聲不響的闖了進來?駭了我一跳!」

「我怎麽敢驚動呐?要是一嚷,那麽好的曲子,就聽不成了呀!」賈璉笑着說。

尤二姐吩咐婢女春梅,叫她預備點心,賈璉阻止了她,對二姐說:「別的倒不想吃,妹妹要是有檳榔,你賞我吃一塊,我忘了帶檳榔荷包了。」

「檳榔倒是有,」二姐說:「不過,我的檳榔,是從來不給別人吃的。」

「破一囘例怎麼樣?」賈璉挨近二姐:「多行一點兒好,保管將來可以稱心如意的,找到你那倒金滿箱。」

二姐啐了他一口,取了檳榔荷包,擲給賈璉。

賈璉津津有味地咀嚼着檳榔,偷眼看着二姐。他想了一想,把預先帶着的一個金戒指,扣在荷包絡子上,推到二姐面前;二姐祗是瞟了一眼,给他一個不接。

突然,尤老娘來了!賈璉連忙起立招呼,心裡可就心着那個金戒指。

囘頭看時,金戒指和荷包都沒有了,他看看二姐,二姐的眼光和他的眼光碰上了,作着會心的微笑。

(二)

二姐對賈璉談起了三姐的心事,她把半個月以前的事,告訴了賈璉:

在一家旅店裡,賈府裡的幾個家奴,正向一個老頭兒索債,連本帶利是二十両銀子。老頭兒一時還不出,答應過幾天想到了法子,送到賈府去,但家奴們不答應,非逼着他還不可,否則,就把他的女兒抵押。

柳湘蓮恰巧也住在這個旅店裡,詢問之下,纔知那是璉二奶奶王熙鳳派來的人,柳湘蓮便帮了老頭兒一個忙,代償了二十兩銀子。

老頭兒和她的女兒,千恩萬謝的去了!這一幕情形看在一雙姊妹花的眼裡,那是尤二姐尤三姐。

三姐對二姐稱贊着柳湘蓮,她說:「這纔是真正的男子漢,大丈大。」正說看,她突然想起了一件事,連忙閃了出來,預備向賈府的家奴追還借據,還給那個老頭兒;她想:銀子已經還了,借據分明忘了討還。

當他正走到店堂裡,要喊住賈府家奴的時候,柳湘蓮也從裡面囘身出來了,於是撞見了尤三姐。

三姐靦腆地說出了借據的問題,柳湘蓮不由不佩服她的機智,原來他之所以囘身出來,也正是爲了這個。

這是尤三姐與柳湘蓮的初會,正用得着「一見傾心」那句話,三姐的腦海裡,把柳二郎的影子完完全全地印進了!從此也立誓非那姓柳的不嫁。

二姐對賈璉叙述了這一段經歷,賈璉嘆息着說:「柳湘蓮不過是一個唱戲的,三妹怎成會愛上了他?」

二姐問:「你也認識他?」

賈璉說:「怎麽會不認識呢!他在我們府裡,唱過幾囘戲的。」

在賈璉的心目中,存在着一種門第之見,認爲三姐如果嫁給柳湘蓮,是委屈三姐的。

正在給三姐扼腕的時候,賈蓉奔了進來,臉上一臉的山渣糕的渣,原來他跑到三姐房裡,和三姐歪纏去了;三姐惱了起來,把山揸糕吐了他一臉。

賈璉和二姐看了他的怪模樣,都不由笑了起來。

賈璉站了起來,對賈蓉說:「走吧!你也閙得太不像話了!」

二姐送賈璉賈蓉出了院子,自囘房去了。

路上,賈璉把撮合的事託了賈蓉,要他在他父親賈珍面前提一聲。

賈蓉答應了下來,對賈璉說:「包在侄兒身上,二叔放心好了!」

(三)

隔了幾天,賈蓉終於把好消息帶給了賈璉。

這一個好消息,就是賈珍同意促成這一段好事,而且特別給賈璉一個機會,在賈赦面前舉荐他,派他到平安州節度使那兒去,勾當差事,讓他在動身之前,可以在尤二姐那兒多住幾天,享一些閨房之樂,對鳳姐則暫時瞞住了她。

賈璉惑於美色,把鳳辣子(王熙鳳的渾名,賈府裡的人暗地裡都這麽叫她)的厲害一時忘了,終於種下了後來的惡果。

二姐從了賈璉,倒是守着本份,頗知大體;當賈璉流連不去的時候,她委婉地勸說着:

「既然老爺吩咐你到平安州去,我看,你還是早一點動身吧!不要爲了我,就誤了你的正事。」

賈璉聽了她的話,歡喜得了不得,說:「你真是又温柔,又賢惠,我就從來法有聽到那一個,説過這樣的話。」

他答應二姐,辦完了兩件事就走,一件是關於張華的事,二姐從小許配給他的,賈璉覺得這個後患,不除不安,他對二姐說:「張華那個小子,人窮志短,要是他找上門來吵鬧,大家的臉上都不好看,……倒不如給他一點兒銀子,做一個了斷,免得日後有什麽麻煩。」

二姐顧慮着這一件事不容易辨,賈璉却滿有把握地說:「我自有辦法。」

第二件事,是關於尤三姐的事,他對二姐提出了他的意見:「我想找個機會問他,要是她還沒有打定主義,我想替珍大哥做個媒……」

賈珍過去和尤二姐,本來有些不乾不淨的,現在把二姐讓給了賈璉,目標便移轉在三姐身上。賈璉爲了答謝他的撮合,因此也想從中玉成這一件事。對於賈璉的用意,二姐是明白的。

就在他們商議着的時候,傳來了三姐的摔碗聲,嬌叱聲,她正在餐廳裡發着脾氣,嫌飯菜不可口呢!

二姐對賈璉說:「三妹的脾氣,越來越不像話了!」

賈璉的眉心裏打了個結,他也躭心到他的爲賈珍說合,祗怕很難有成功的希望。

(四)

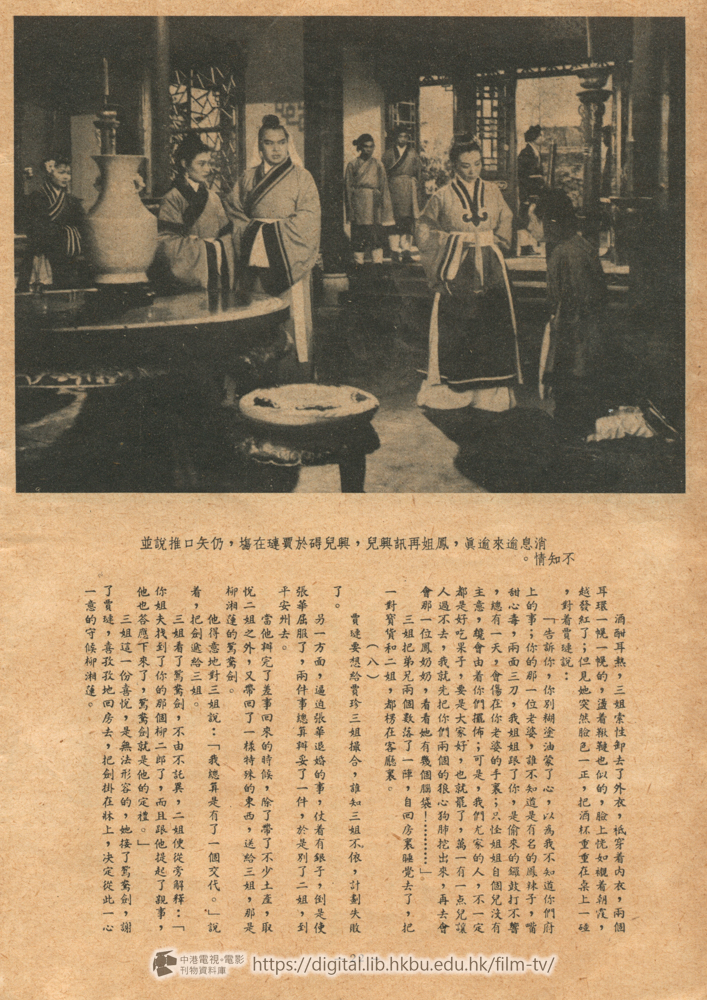

置酒問話的塲面展開了!一方面是賈璉與尤二姐,一方面是尤三姐。

果然,尤三姐毫不隠諱地,說出了她所有要說的話:

「現在,姐姐已經有了安身之處,媽也算有了靠傍,祇剩下我,自然也得找個歸結。不過,這是終身大事,不是可以兒戲的,總得揀一個稱心如意的人,纔跟他去;否則,憑他怎麽有錢有勢,我心裏頭進不去,也就白過了一輩子了。」

賈璉祗得順着她的口氣,拍着胸說:「這不是很容易嗎?什麼都憑你,你喜歡誰,就是誰,所有的聘禮,嫁粧,都有我姐夫來辦;」他問三姐:「你說,你到底願意的是誰?」

三姐說:「這一個人,姐姐也知道。」

賈璉看着二姐:「是不是你說是過的柳二郎?」

二姐用眼光看着三姐,三姐便很大方的說:「這是正經事,我也用不着瞞你們;一點兒不錯,是他!」

賈璉是想讓她說岀了心事,然後再用話來打破他的觀念,使她死心。

他見三姐承認了,早有準備地給了她一個反擊:「他不過是一個梨園子弟,跟你怎能相配呢?」

三姐冷静地笑了笑,說?「雖然是梨園子弟,可是他有心胸,有男子氣,跟那些酒囊飯袋,是不同的。」

三姐的詞鋒也相當鋭利呢!賈璉畧一思索,繼續說:「噯!就算是這一個人不錯吧!可是,他打傷了人,闖了禍,早就逃走呀!那兒找他去呢?」

二姐也揷口:「闖了禍逃走了,怎麽還能來呢?」

賈璉和二姐你一言我一語的希望勸服三姐,却料不到她意志堅决,斬釘截鉄的答覆,岀自尤三姐的口中:

「他要是一年不來,我等他一年,要是十年不來,我也等他十年。從今兒個起,我就吃長齋,念佛,服侍媽媽;等姓柳的來了,我就嫁了他;要是他不來,或者不要我,那麽,我就當姑子,修行去!」

三姐說着,從頭上拔下一枝玉管,折爲兩段,激動地説:「要是一句話不真,就跟這玉簪一樣!」

賈璉給他的動作嚇呆了,望望二姐徒喚奈何!

(五)

尤三姐在寢室中,坐在棚子前,繡着花。

賈蓉躡手躡足的走了進來,雙手從後掩住三姐的雙目,裝着女人的聲音說:「你猜猜,我是誰?」

三姐聽出是男子聲口,恨恨地說:「那一個崽兔子?再不放手,我要扎啦!」

賈蓉還不肯釋手,於是被三姐用繡花針扎了一下。

「喔!」賈蓉呼着痛,連忙縮手,嘻皮笑臉的喊了聲:「三姊!」

「你怎麽又來胡鬧了?」三姐斥罵他。

「我……我……我不是胡鬧,我是跟三姊請安來了。」蓉說。

三姐冷笑了一聲:「嘿!你們這些兔崽子,還算是什麽公爺的子孫呐!吃了飽飯,成天沒有事做,就是這樣沒上沒下的,到處胡閙;……」

「哈哈哈哈!」賈蓉涎着臉,傻笑着。

「告訴你,我看不慣你們這一種鬼樣子,滾!給我滾出去!」三姐下着逐客令。

賈蓉給他推出了寢室。

在門帘外,賈蓉探頭進來,說了一片混話:

「何必呢!就是漢朝跟唐朝,還有人說是髒唐臭漢呢!何況我們這種人家?那一家沒有風流事兒呢?」

三姐怒極了!

就在驅逐賈蓉的時候,多姑娘奔來報告:「珍大爺來了!」

賈蓉聽說父親來了,伸了伸舌頭,連忙遁走。

(六)

「唔!鴛鴦戲水,繡得真不錯,真有意思!」賈珍欣賞看尤三姐的刺繍,諛媚地說。

「唔!做兒子的剛跑掉,做老子的又來了,有其父必有其子,真不錯,真有意思!」三姐順着他的口氣,予以譏誚。

「什麼?」賈珍聽出她話中的意思,知到賈蓉來過,一時不便揭穿,祇得搭訕着說:「唉!做姐夫的來看看小姨,不可以嗎?」

「嘿!怎麽不可以呢?」三姐氣往上衝:「我們娘兒幾個,穿你們的,吃你們的,衣食父母,你們不來,求還要求你們賞臉呢!」

「噯!那兒的話!那兒的話!」賈珍想緩和一下空氣,「噢!說正經的:上一囘買的衣料,你不中意,我已經托人另外去買了,明兒個大概可以送過來;……噯!如果你還是不喜歡,我去買別的,你可不要又鉸了,撕了呀!」

「噢!說正經的,」三姐還是學着他的口吻,「我現在要繡花兒,決有閒功夫跟你撩天,你……請吧!」

「不不不!」賈珍連忙說:「你祇管繡你的花兒,我呢,讓我開開眼,不妨碍你的事。」

正說着,賈璉打着哈哈,走了進來,叫着:「珍大哥!」

賈珍有點窘,賈璉却是滿臉的笑,說:「我剛囘來,聽說大哥來了,在三妹妹房裏,所以連忙趕了過來,給大哥請安來了。」

賈珍不好意思地:「我也剛來呀!」

「三妹妹不怪我來得魯莽嗎?」賈璉噓着三娘,有點嘲笑的意味。

三姐冷笑着:「嘿!這兒反正是你們賈府裏包下來的,你們愛怎麽來,就怎麽來;愛怎麽去,就怎麽去;誰敢說個不字兒呢!」

這……這……很好,」賈璉忙把話扠開去,對送茶進來的多姑娘說:「你去吩咐厨房裏,弄一點兒酒菜來。」

多姑娘應命而去,賈璉對賈珍和三姐說:「兄弟跟大哥喝兩杯,三妹妹也陪大哥喝一個雙杯,好嗎?」

三姐並不推辭,冷冷地說:「好!我不是說過了嗎?你們愛怎麽樣,就怎麽樣,誰敢說一個不字兒!」

(七)

賈璉給賈珍,尤三姐都斟滿了酒,然後自己也斟上了,舉起酒杯,對三姐說:

「三姐,你陪大哥喝一個雙杯,我呢,也賀你們一杯!」

「好一個賀我們一杯!嘿!」三姐冷笑着:「前兒個我說那一番話,大概你是從左耳朶進去,右耳朶出來了,是不是?」

賈璉微微有点窘:「噯!不不不不……」

三姐也不等他分辯,盛氣地說:「我們是清水下雜麵,你吃我看,没有什麽不明白的!推開天窗説亮話,你們哥兒兩個,花了幾個臭錢,不過是把我們姐兒兩個,當粉頭取樂罷了!」

賈璉和賈珍見他發了脾氣,不由相顧愕然,賈璉想阻止她,連聲說着:「這是那兒話!……」

「那兒話?嘿!還用得着問嗎?」三姐面對着賈璉,毫不容情地說:「你把我姐姐騙上了手,做了二房,現在又想拉上我,把我跟我姐姐揪在一個馬槽裏喝水,對不對?」

賈珍和賈璉感到侷促不安,怔怔的看着她。

三姐性子發了,格外大聲地嚷着:「很好!我看,應該把姐姐也請了出來,要樂,我們四個人在一塊兒樂;常言說得好;便宜不過當家,你們是哥哥兄第,我們是姐姐妹妹,又不是外人……」

説着,就連聲喊着:「姐姐!姐姐!」

尤二姐給三姐拉了出來,要他坐在一起:「你用不着廻避!」二姐只好坐下來。

酒酣耳熱,三姐索性卸去了外衣,祗穿着内衣,兩個耳環一幌一幌的,盪着鞦韆也似的,臉上恍如襯着朝霞,越發紅了;但見她突然臉巴一正,把酒杯重重在桌上一碰,對着賈璉說:

「告訴你,你別糊塗油蒙了心,以爲我不知道你們府上的事;你的那一位老婆,誰不知道是有名的鳳辣子,嘴甜心毒,兩面三刀,我姐姐跟了你,是偷來的鑼豉打不響,總有一天,會傷在你老婆的手裏;只怪姐姐自個兒沒有主意,纔會由着你們擺佈;可是,我們尤家的人,不一定都是好吃果子,要是大家好,也就罷了,萬一有一点兒讓人過不去,我就先把你們兩個的狼心的肺挖出來,再去會會那一位鳳奶奶,看看她有幾個腦袋!……」

三姐把弟兄兩個數落了一陣,自囘房裏睡覺去了,把一對寳貨和二姐,都楞在客廳裏。

(八)

賈璉要想給賈珍三姐撮合,誰知三姐不依,計劃失敗了。

另一方面,逼迫張華退婚的事,仗着有銀子,倒是使張華屈服了,兩件事總算辦妥了一件,於是別了二姐,到平安州去。

當他辦完了差事囘來的時候,除了帶了不少土產,取悅二姐之外,又帶回了一樣特殊的東西,送給三姐,那是柳湘蓮的鴛鴦劍。

他得意地對三姐說:「我總算是有了一個交代。」說着,把劍遞給三姐。

三姐看了鴛鴦劍,不由不託異,二姐便從旁解釋:「你姐夫找到了你的那個柳二郎了,而且跟他提起了親事,他也答應下來了,鴛鴦劍就是他的定禮。」

三姐這一份喜悅,是無法形容的,他接了鴛鴦劍,謝了賈璉,喜孜孜地囘房去,把劍掛在牀上,决定從此一心一意的守候柳湘蓮。

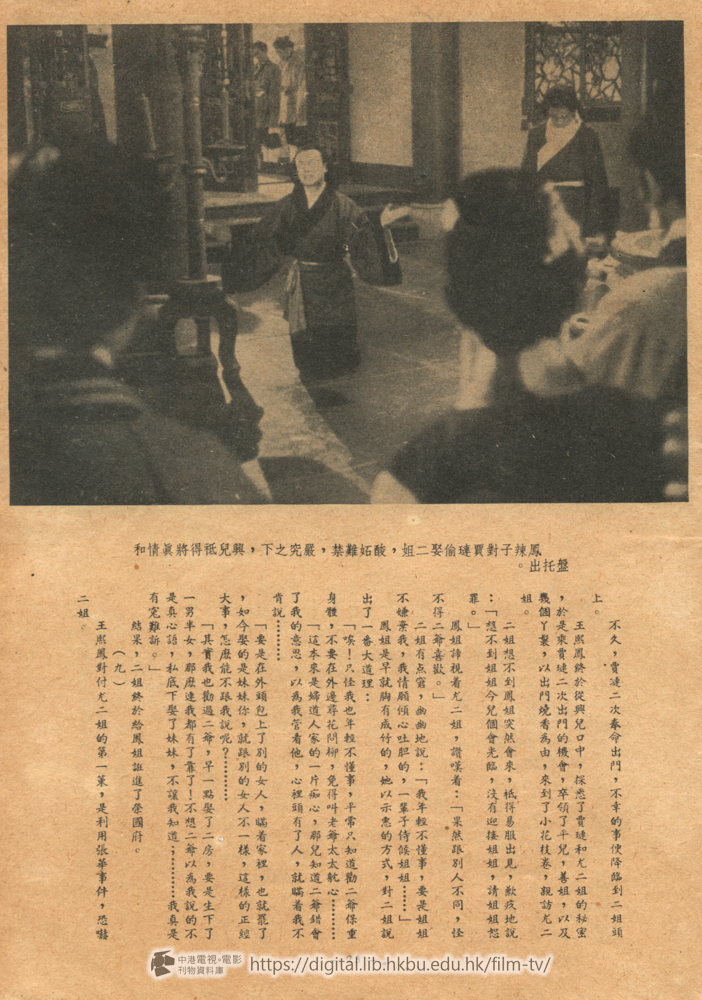

不久,賈璉二次奉命出門,不幸的事便降臨到二姐頭上。

王熙鳳終於從興兒口中,探悉了賈璉和尤二姐的秘密,於是乘賈璉二次出門的機會,卒領了平兒,善姐,以及幾個丫鬟,以出門燒香爲由,來到了小花枝卷,親訪尤二姐。

二姐想不到鳳姐突然會來,祗得易服出見,歉疚地說:「想不到姐姐今兒個會光臨,沒有迎接姐姐,請姐姐恕罪。」

鳳姐諦視着尤二姐,讚嘆着:「果然跟別人不同,怪不得二爺喜歡。」

二姐有点窘,幽幽地說:「我年輕不懂事,要是姐姐不嫌棄我,我情願傾心吐胆的,一輩子侍候姐姐……」

鳳姐是早就胸有成竹的,她以示惠的方式,對二姐說岀了一番大道理:

「唉!只怪我也年輕不懂事,平常只知道勸二爺保重身體,不要在外邊尋花問柳,免得叫老爺太太躭心……

「這本來是婦道人家的一片痴心,那兒知道二爺錯會了我的意思,以爲我管看他,心裡頭有了人,就瞞着我不肯說……

「要是在外頭包上了別的女人,瞞着家裡,也就罷了,如今娶的是妹妹你,就跟別的女人不一樣,這樣的正經大事,怎成能不跟我說呢?……

「其實我也勸過二爺,早一點娶了二房,要是生下了一男半女,那麼連我都有了靠了!不想二爺以爲我說的不是真心語,私底下娶了妹妹,不讓我知道;…… 我真是有冤難訴。」

結果,二姐終於給鳳姐誑進了榮國府。

(九)

王熙鳳對付尤二姐的第一策,是利用張華事件,恐嚇二姐。

她氣急敗壞地對着二姐:「妹妹,這可怎麽好?」

「什麽事?」二姐莫明其妙地問。

鳳姐的兩道目光,像兩把利刄似的投向二姐臉上:

「你以前是不是許過人家的?叫什麽張華,對嗎?」

二姐見她提到這個,只好點點頭,承認了。

鳳姐加重了語氣說;「人家告上了我們,衙門裡指名要拿二爺呢!還有你!」

二姐嚇呆了:「啊呀!早就給了銀子,退了婚了呀?怎麽又會告上了呢?」

「唉!一個窮昏了的人,什麽事做不出來?給他一點錢,有什麽用,越是給錢,越是讓人家拿住把柄。」鳳姐解釋着。

「他…他……告些什麽呢?」二姐焦急地問。

「罪名兒可大啦!……唉!只怪二爺做得太急一点,親大爺死了纔過五七,他就娶二房,而且,又是在國喪時期,……國孝一層罪,家孝一層罪,瞞着父母私娶一層罪,停妻再娶一層罪;你想,有這麽許多把柄,他不告,難道等衙門裡去請他?

二姐懇求鳳姐想個辦法,把這一塲官司壓了,鳳姐嘆了ロ氣,說:

「我有什麽辦法呢?……徧徧二爺又岀了門,要不然,禍是他闖的,天坍了,也讓他自己去頂!你,少不得也陪他去吃官司!」,

二姐在鳳姐的恐嚇之下,連怕帶急,終於暈了過去。

(十)

另一方面,賈珍爲了三姐不肯就範,而且得悉已和柳湘璉訂了親,也在進行着破壞的計劃。

當柳湘璉囘到北京,薛蟠爲他接風的時候,賈珍闖了進來。

他見了柳湘璉,故意很不好意思地說岀了「愧對敵人」的話,坐都不肯坐就走了。

柳湘蓮對於賈璉的匆匆忙忙,強爲撮合,本來有點疑惑,以爲此中也許別有原因;現在見賈珍閃爍其詞,格外覺得蹊蹺;於是,他使到小花枝巷來找賈璉,索還那柄鴛鴦劍。

賈璉大不以爲然,對柳說:「定就是决定的意思,定禮已經給了,怎麽能討還呢?」

尤三姐聽到了賈璉和柳湘蓮的一番話,靦腆地走了出來,委婉地作了一番解釋,柳湘蓮方始袪除了疑惑,向賈璉和三姐謝過。

之後,柳湘蓮數訪尤三姐,談得很投契。三姐對湘蓮唱出了「莫教辜負鴛鴦劍」的曲子,湘蓮非常感動,他購得了一朶珠花,送給了三姐。

就在這朶珠花上,發生了後來的風波。

(十一)

賈璉囘來了!得悉二姐已被鳳姐接進大觀園,知道事情不妙;不想見了鳳姐的面,鳳姐倒不惱,反而催他快去看看二姐,因爲二姐正在害喜,嘔吐甚劇。

見了二姐的面,問起鳳姐有沒有難爲她的時候,二姐不敢把所受的小磨折告訴賈璉,賈璉只道鳳姐改了脾氣,而心裡又惦記着另一個人,對二姐便不以爲意了。

賈璉所惦記的另一個人是秋桐,賈赦房裡的侍婢。為了嘉獎賈璉辨事的幹練,賈赦便把秋桐賞給了賈璉。

一剌未除,一剌又生,這在王熙鳳是個很大的打擊,但秋桐是老爺賞下來的人,鳳姐是奈何不得的,於是祗得偽裝笑臉,把秋桐也接了過來一起住。

鳳姐是聰明的,她想出了一個「以姨制姨」之計,决定利用秋桐,進行對付尤二姐的第二策。

(十二)

秋桐是胸襟狹窄的人,雖然得了賈璉的寵愛,但當她得悉二姐嘔吐甚劇,賈璉忙着給他請大夫的時候,心裡着實氣惱,把這事吿訴了鳳姐

鳳姐借此機會,話中帶剌地婉勸着秋桐,她說:

「唉!秋桐妹妹,你還是省事一點吧!她是二房奶奶,比你先進門,而且又是二爺心坎上的人,我還讓她三分呢!」

秋桐把嘴一撇:「什麼二房奶奶?又不是明媒正娶的,誰認她這一筆賬?奶奶你是寬宏大量,我可看不順眼,不過是害喜罷了,發什麽浪?請什麽醫生?」

「啊呀!你怎麽看得那成不關緊要?」鳳姐故意搖着頭,「難道你不知道,我嫁了過來幾年,肚子不爭氣,還沒有生下一個男孩子;你呢,纔過來,自然也不會就有;如今那邊的一個,總算有了孕,說不定傳宗接代,都要靠她呐!怎麼能不多當心她一点?」

秋桐念忿地:「哼!多當心一点,我就不服這一口氣!」

鳳姐見是時候了!猛然想起了一件事地說:「我倒想起來了!書房裡那一口藥櫥裡,現成的有安胎藥,他既然不舒服,就先讓她吃一点安胎藥,安一安胎氣,」她正視着秋桐:「你去拿一拿,好嗎?」

「替她拿藥去,我纔不高興呢!」秋桐搖着頭。

「不,你去!要是小丫頭們去拿,說不定要拿錯,那可不是玩兒的;「鳳姐鄭重地說:「你記清楚了,在藥橱上面的一層,靠邊上有一瓶藥,貼着紅紙條的,那就是安胎藥,叫『千金丹』;旁邊另外還有一個瓶,貼着白紙條的,那是調經藥,有孕的人一吃那個藥,胎兒就要保不住的,你可千萬不能弄錯!」

秋桐是個鬼精靈,這一番話她可完全聽進去了,再也不拒絕鳳姐的差遣,很爽快地應了一聲便去了。 秋桐取了藥,矯旨逼二姐吞服了,二姐腹中的一塊肉,終於流產了!

原來秋桐迫二姐服下的,是調經藥而不是千金丹。

鳳姐的第二歩計劃,又獲得預期的成功。

(十三)

在另一方面,賈珍破壞柳尤好事的第二步計劃,也在加緊進行着。

他唆使俞祿去賄賂多姑娘,偷到了柳湘蓮送給三姐的珠花。然後,他把薛蟠請到了寧國府,置酒小叙,請薛蟠嘗嘗朋友送給他的「竹葉青」。

在言談之間,賈珍得意地說:「近來,我的運氣可真不錯,時常有人送我禮物。」

「你是說這酒?」薛蟠指着酒盞問。

「唔!還有些別的。」賈珍從懷中狗出那朶珠花來,「你看這一個!」

「珠花!」薛蟠看了一下,問着賈珍:「一定有來歷,是不是?」

賈珍神秘地:「我先問你,近來,你遇見柳湘蓮嗎?

薛蟠恍然道:「噢!是柳二郎送給你的?」

「你猜對了一半,」賈珍微笑着,「是他送給三妞兒的。」

「你是說尤三姐?」薛蟠問着,他是知道柳和三姐訂了親的。

賈珍点了点頭。

薛蟠有点莫明其妙,追問着:「那怎麼又會到了大哥你的手裡?」

「哈哈哈哈!」賈珍一陣得意的笑,然後說:「我也不知道怎成會到了我的手裡!」

最後,賈珍鄭重地叮囑薛蟠:「你跟柳湘蓮是把兄弟,你可不要跟他提起呀!」

這樣的虚玄一弄,其後果是不問可知的:薛蟠是個直心直肚的人,他把這事告訴了柳湘蓮。

(十四)

柳湘蓮向尤三姐問起了珠花,三姐詫異起來:「奇怪,你怎麽會問起這一個?」

「你也覺得奇怪呀?哼哼!」柳湘蓮一臉的不高興。

三姐想了一想,坦率地說:」珠花是不見了!我明明放在鏡箱裡的,可是忽然找來找去找不到;」她注視着柳湘蓮,反問他:「你問起這一個,一定是有原因的?」

柳湘蓮冷冷地,給了她岀乎意外的一個答覆:

「不是找不到,是在別人手裡吧?」

三姐追問之下,柳湘蓮把珠花在賈珍手裡,薛蟠親眼看到的事告訴了她,還責罵她不重視他送給他的禮物;同時,再度向她索回鴛鴦劍,他說:「不要過了幾天,連鴛鴦劍也落到了別人的手裏!」

這話說得太重了!三姐再也忍受不住,她迅速的走到裏面,從床上摘下了鴛鴦劍,交還給柳湘蓮:「這是你的寶貝兒,原物奉還!」三姐氣怒地說着。

然後,她作了如下的解釋:

「珠花的確是丢了,很對不起你………」

「可是,你得想想,珠花,是女人用的來西,怎麽會拿這一個,送給男人?……」

「我是好好兒放在鏡箱裏的,說不定有人趁我不在的時候,偷了去!……」

「你不應該不分青紅皂白,冤枉我不看重你的珠花!」

三姐開始啜泣起來,傷心失望地說:

「我爲了你,吃素齋,念佛,一顆心完全放在你的身上,痴心妄想的守着你!……不想你是這樣的棉花耳朶,沒有見識,……人家說你冷心冷面,想不到你果然是這樣的無情無義,不知道好歹;……」

三姐傷心的哭着,猛的抽出了鴛鴦劍的一股,大聲對着柳湘蓮說:

「柳二郎!請你把眼睛睁睁開,看清楚了,今兒個讓你知道,我三姑娘是怎成樣一個人!」

三姐倏地引劍,向頸間一勒,立刻血花飛濺,仆到地上。

柳湘蓮待要搶救,已經來不及了!如花如玉的尤三姐,就此玉殞香消,喪身於劍鋒之下了!

(十五)

三姐的死,對二姐是一個重大的刺激,流產後的身體已經很孱弱的,三姐的噩耗傳來,更加重了二姐的病。

而鳳姐的第三策,又開始進行了。

她繼續挑撥秋桐的怒火,對秋桐說:

「她小產以後,一直害病,二爺很躭心呢!昨兒個我叫人去替她算了一算命,據算命的說:是屬兔子的陰人冲犯了她,所以她的病好不起來;……

「我們這兒,祗有你是屬兔子的,你暫時搬到別的地方去住,躱開一些時候,免得冲了她,好不好?」

秋桐那肯遷就?她給鳳姐的答覆,是斬針截鐵的:

「好!既然說我冲了他,我就跟她冲定了,偏不讓她,偏要跟他冲那麽一冲!我……我現在就去!」

鳳姐所預期的效果很快的發生了,秋桐再到二姐卧室的窗外,拉開了喉嚨罵:

「哼!好一個『愛八哥兒』,在外頭的時候,什麽人沒有見過,偏偏到了這兒,就冲上了!哼!我倒想問問她:到底是那兒來的孩子?祗有二爺相信她的鬼話,其實呀,說不定是姓張的,姓王的,那一個的種,有什麽希奇!」

善姐從二姐房裏走出來,勸着秋桐:

「好了好了!你歇歇吧!我們新奶奶病着呢!要是給他聽見了,氣壞了他,二爺知道了,又要怪到你頭上,犯得着嗎?」

「哼!怕我氣壞了她?到底是她氣我,還是我氣地?你不知道,他要攆我走呢!你去告訴她,叫她別想爬到我的頭上來;先姦後娶,沒有什麽體面的!」

秋桐一審惡毒的叫罵,自然加深了二姐的病,也加速了她的死亡。

(十六)

一個凄凉寂寞的夜,賈璉歇宿在秋桐那邊,只有焭焭的孤燈,陪伴着病中的尤二姐。

她想到了腹中的一塊肉,已經流產!她想到了丈夫移愛新寵,不再把這個病中之身放在心上了!她想到嫉妒她的人對她的壓迫,正一步緊似一步!她想到自己嫡親的妹妹,也爲了婚姻的未能如意,悲憤的自刎而死了,從此再無一個可以訴衷曲的人,更無一件可以寄託希望的事,前途黯淡,歲月凄凉,這以後的日子,怎成過得下去?

她最後想到的結論是:生不如死!

輕生的意念一滋生,再也鼓不起掙扎求生的勇氣來,賈璉當初贈給她的金戒指,便成了她的催命符。

二姐的生命,便這樣的犧牲了!她的「嫁夫要嫁金滿箱,選婿要選笏滿床」的幻想,完全落了空

「紅樓夢」小說中寫到太虛幻境,在「孽海情天」的牌坊兩邊,有着這樣的一副對聯:

「厚地高天,堪嘆古今情不盡;」

「痴男怨女,可憐風月債難酬!」

情塲中的悲劇,真是古今同慨的啊!

——完——