提防小手電影小說

「小手」是都市中的特殊職業之一。街頭巷尾,熱鬧塲合,到處都貼起「提防小手」的字樣。而「小手」就在人們見到「提防小手」四字的時候,留神一下這個人査看了自己的隨身財物沒有?然後,輕易地依照指示下手。

亞蘭與根德就是選擇了這行特殊職業的人,他們近來的收入大不如前,影响了結婚計劃。「吃一行,怨一行」,他們二人一路抱怨,一路打量行人們的行動。

大約是「提防小手」字條貼得太多的緣故,沒有一個人再注意它了,亞蘭與根德失去了「扒竊指南」,自朝至晚,無絲毫收入,後來索性走到無人的海灘邊去休息。

海水打擊着沙灘,兩人靜靜地坐着,抬頭看看一望無際的天空,白雲隨着風到處飄遊,一如他們的生活,今天不知明日事,甚至連午飯都不知在那裡?

一架飛機在他們頭上越過,亞蘭與根德彼此對看一眼,他們有一個夢想,希望能籌到一筆結婚費用外,還附帶一筆渡蜜月的錢,乘飛機到別地去換換環境也不錯,何况自己還有一身「本領」,不愁找不到職業。但是今天他們連想也不敢想了,「本領」無法施展,連麵包也成了問題。亞蘭輕輕嘆了一口氣,根德安慰地拍拍她的肩膀,决定轉行,不做小手,甘脆去做小偷。

他們回到住所,取了一個小小的皮篋,商議定地點,來到了葛家住宅外。

葛家的房子很大,四周視察一番,根德不敢冒昧,高聲地咳嗽一下,裡面沒有反應,連犬吠聲也沒有,二人大着胆子往花園裡闖。潛向窗口偷看,客廳無人,餐廳無人,厨房無人。

亞蘭與根德就在厨房內暫歇一下,因爲那隻大雪櫃對他們的肚子有很大的誘惑力,有火腿,有麵包,加上一杯水,不就是很好的便餐了嗎?

他們把食物收入小箱內,預備再收集些値錢的東西以後,好好地享受。根德推開厨房門,一眼就看見餐廳中放着雪亮的銀器,耀目生光,他走緊一步,伸手去取時,忽然聽見有人說話:

「您來了嗎?」

嚇得亞蘭與根德心胆俱裂,急急躱入厚厚的長窗帘中,幾乎連呼吸也不敢。

「我原來打算去接您的,可是今天事情特別忙,來不及趕上,請您原諒!」

聲音從一張背向他們的沙發中發出,根德與亞蘭面面相覷,莫名其妙,留神注視着沙發。聲音又响了:

「我原來打算去接您的,可是,實在怕見您!」

跟着這聲音有一個瘦瘦的,神色緊張,面色蒼白的男子,慢慢地走向窗帘處,在亞蘭與根德前面,抓起了電話,用發抖的手指撥動號碼。

「方醫生在家嗎?我姓沈……我是立群……你怎麽還不來呀?我在曼曼家裡……林媽說她上機塲去接老頭兒,我不敢去……什麽?你給我的藥?」沈立群臉色緩和一點,手在褲袋中摸了一會,接着說:「我忘了,還沒吃,那我馬上去吃,你快來,你來了,我會好一點……謝謝你,……再見!」

沈立群掛上電話,擦過亞蘭與根德,往厨房去。二人鬆了一口氣,乘機從窗帘中出來,亞蘭打開箱子,根德伸手取銀器,忽然聽到樓梯上有人下來,急忙又躱起來,匆忙中把箱子遺留在廳中。

「沈先生,沈先生!」

一個老媽子裝束的人從樓上下來。沈立群應聲而出,手中拿了一隻杯子,說:

「林媽,我在這兒!」

林媽看見他拿了杯子,抱歉地要替他斟茶,立群說他才喝了,不必客氣。林媽進厨房去,一會兒,她帶着驚奇的神氣來問沈立群說:

「你今天是不是沒有吃午飯?」

沈立群一窘,他的確沒有吃午飯,爲了要謁見未來的岳父母,緊張得連飢餓也不覺得了,他剛才到厨房去倒了一杯水吃藥,却不料林媽窺破,他慌忙說:

「是,我吃不下!」

「吃不下?哼!」林媽撇撇嘴往厨房裡走,嘴裡咕噜說:「現在就吃得下!」

「現在吃的是藥。」沈立群說。

「火腿加麵包是藥?」

「什麽?」

林媽發覺冰箱裡少了火腿與麵包,疑心是沈立群吃的,但他又不認賬,心裡有了氣,正待說破他,聽到了門外汽車聲响,便一扭頭去開門。

第一個奔入的是葛麗麗,靑春活潑的姑娘,在室內旋風式地巡視一周,嚷道:

「呀!倒底香港好!」

她從星加坡趕來參加姊姊曼曼的婚禮,帶着一份小孩子的喜悅來到老家,有特別興奮的神情。隨着而進門的,是曼曼扶了葛太太,葛太太並不老得要人扶,她的心緖恰巧與麗麗相反,痛心自己將失去一個女兒,同時,她沒有見過未來女婿的面,担心着對方的性情學問與門第。車夫把行李拿了進來,葛太太提議上樓休息,胖胖的葛先生自然不反對,指揮車夫把行李搬上樓,亞蘭與根德的那隻小箱子也被誤提上樓去。

衆人都上去了,亞蘭與根德從暗處走出來,商議了一陣,决定尋回那隻箱子才走,所以也潛上樓去。

麗麗跟着曼曼到房裡去,葛太太與葛先生留下林媽問話,林媽

年老耳聾,問三句答一句,並且要提高聲音來問,所以躱在陽台上的亞蘭與根德,聽得淸淸楚楚。

「他有多大年紀?」葛太太問。

「很高。喔,三十左右。」林媽答。

「身體好不好?」葛先生問。

「很好,胃口也很好,一口氣可以吃一磅麵包與半磅火腿!」林媽想起厨房的情形就有點氣,快口快舌地答。

在意外偸聽的亞蘭和根德,有點啼笑皆非了。

「呵!」葛先生聽見女婿的食量驚人,也自嘆不如。

「他做什麽事?有錢嗎?有車子嗎?」葛太太問。

「做什麽事不知道,車子是有的。」林媽答。

「車子大不大?」

「太太,他又不是小孩子,當然是大的。」

「有房子嗎?」

「有,和一個醫生合住。」

葛太太與葛先生有點滿意了,還待往下問,聽見曼曼在拍門說沈立群來了。他們就忙忙整理一下衣服,叫林媽開門,葛先生怕林媽聽不見,大聲叫:

「開門!」

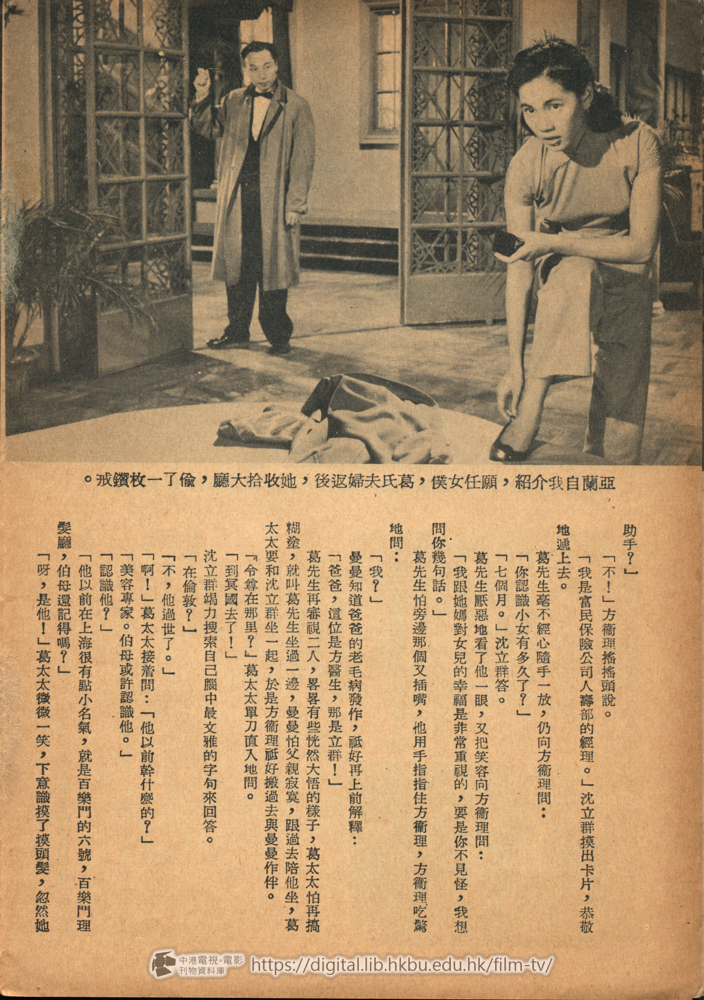

門外的沈立群聽見裡面一聲斷喝,駭得混身發抖,林媽門一開,他不顧一切,把來壯胆的好友方衞理醫生往裡一推,自己躱在他背後進去。

方衞理不防有此一着,身不由主衝進去,葛先生笑容滿面地伸手出來說:

「密斯脫沈,請坐,請坐!」

方衞理伸手又不是,不伸手又不是,嘴裡結結巴巴地想辯,曼曼已知父親誤會,忙叫:

「立群!」

葛先生一嚇,立刻放下手,肅然立正,舉手敬禮,方衞理與沈立群不敢怠慢,還以敬禮,把葛太太呆住了,小麗麗則笑得前俯後仰,連在陽台上的亞蘭與根德,也幾乎笑斷肚腸,曼曼忍住笑,上前對父親說:

「爸爸,他的名字叫立群,不是叫你立正。」

「喔!」

這個糊塗的爸爸自己也好笑了,連忙招呼:

「請坐,請坐!」他向方衞理說:「立群,請坐。」

方衞理沒法再不解釋,他把沈立群拖前一把說:

「我是方醫生,不是立群,這位是沈立群!」葛先生跳着眼看了立群一眼,葛太太在旁邊咳嗽,曼曼會意,推了立群上前介紹說:

「立群,這是我媽!」

沈立群硬着頭皮,恭敬地叫伯母。於是大家各找坐位坐下,沈立群不敢遠離方衞理,二人並坐在一起。這可把葛先生難倒了,他仔細想了一想,對方衞理說:

「近來天氣不好,生病人很多,星加坡也在流行着性感病,香港怎麽樣?」

「伯父的意思是流行性感冒?」沈立群問。

「對了!」葛先生再看了沈立群一眼,然後對方衞理說:「他是你的

助手?」

「不!」方衞理搖搖頭說。

「我是富民保險公司人壽部的經理。」沈立群摸出卡片,恭敬地遞上去。

葛先生毫不經心隨手一放,仍向方衞理問:

「你認識小女有多久了?」

「七個月。」沈立群答。

葛先生厭惡地看了他一眼,又把笑容向方衞理問:

「我跟她媽對女兒的幸福是非常重視的,要是你不見怪,我想問你幾句話。」

葛先生怕旁邊那個又插嘴,他用手指指住方衞理,方衞理吃驚地問:

「我?」

曼曼知道爸爸的老毛病發作,祗好再上前解釋:

「爸爸,這位是方醫生,那是立群!」葛先生再審視二人,畧畧有些恍然大悟的樣子,葛太太怕再搞糊塗,就叫葛先生坐過一邊,曼曼怕父親寂寞,跟過去陪他坐,葛太太要和沈立群坐一起,於是方衞理祇好搬過去與曼曼作伴。

「令尊在那里?」葛太太單刀直入地問。

「到冥國去了!」

沈立群竭力搜索自己腦中最文雅的字句來回答。

「在倫敦?」

「不,他過世了。」

「啊!」葛太太接着問:「他以前幹什麽的?」

「美容專家。伯母或許認識他。」

「認識他?」

「他以前在上海很有點小名氣,就是百樂門的六號,百樂門理髪廳,伯母還記得嗎?」

「呀,是他!」葛太太微微一笑,下意識摸了摸頭髪,忽然她

大叫:「什麽?理髪師!」

想起了門當戶對四個字的時候,葛太太搖搖欲倒,葛先生見狀,大起恐慌:

「快,醫生,快,陽台上凉快點!快!」

屋內亂作一團,亞蘭與根德趕緊撤退,躱往曼曼房中去找尋自己的箱子。行李凌亂地放着,二人翻遍,尋不到自己的一個,沒辦法,就在曼曼房中等,一直等到吃晚飯時,葛先生與葛太太下樓吃飯,曼曼,麗麗,沈立群以及方衞理一同出去玩,亞蘭與根德才走到葛太太房中找,誰知大橱上了鎖,無法打開,不由得心裡焦急起來,面面相覷,忽然,他們聽見葛先生在樓下大叫:

「走,走,滾!」

仔細一聽,原來葛太太在怪林媽不照顧曼曼,讓曼曼交上一個理髪師的兒子,門不當,戶不對,如何能結婚?林媽反唇相稽,認爲沈立群沒有什麽不好,雖然他的車子僅是一架脚踏車,房子僅是租的,而且與那個醫生合住,但不影响他的品德的。葛太太聽了更加生氣,一叠連聲罵林媽,林媽受不住就向她辭工,說走就走,當晚拾起衣包走了。

林媽走後,老夫婦倆吃完飯就回房商量如何嫁女,除了衣飾之外,房子傢俬一槪買齊,但還少一個僕人侍候。葛先生想了一想說:

「明兒我找老張,請張太太帮我們找!」

「吿訴她,工錢高一點無所謂。」

葛太太這句話給亞蘭聽到了,她拉了根德進曼曼的房輕聲說:

「我想去做僕人,有吃,有住,還有錢,我把錢給你,讓你慢慢地找事做,豈不可以過活了?我們犯不着再幹這一行了。」

根德不肯,亞蘭再三表示,不願做小手,人總要靠自己的勞力來養活自己,偸東西是犯法的。根德默然,拉了亞蘭下樓,到厨房去解决了晚飯,二人慢慢商量。

當晚,他們就睡在葛家的大廳沙發上。

第二天淸晨,門鈴大响,驚醒了亞蘭與根德,同時葛太太也在樓梯口出現,大聲叫:

「林媽,林媽!」

麗麗在背後趕來,一面下樓一面說:

「媽,林媽不是走了?」

大門外來的是送新娘禮服的人,麗麗接過衣服,吩咐那送衣人等候,飛也似地奔上樓去。

「姊姊,姊姊,禮服!」

葛太太戴起眼鏡,催曼曼試裝,上下左右仔細打量,在她精密觀察之下,認爲不合格,叫麗麗把那個送衣人喚上來,責罵他道:

「這種禮服可以穿的?馬上去再做一套來,限三小時跟我做好,要多少錢給多少錢,可是要好的!」

送衣的人諾諾連聲,忙忙地走了。葛先生與葛太太馬上梳洗打扮,留下麗麗看家,二人偕曼曼一起出去買東西。曼曼的婚期很迫促,把葛太太急得什麽似的。

在他們試衣打扮的時候,亞蘭與根德已經在厨房吃過早餐了,把雪櫃中所有的食物都吃完,所以當麗麗進入厨房找尋食物,僅僅能發現一枚鷄蛋,她旣不會煮,食物又少,尷尬地把鷄蛋打開放上點鹽,胡亂地吃下去。

這情形叫躱在一邊的亞蘭看得心裡很難過,誰知麗麗的難事還有。

曼曼的婚訊傳出去,熟識的朋友親戚都打發送禮人來送賀禮,一個接一個,坐滿了大廳,都等着主人打發賞錢與謝帖。可憐的麗麗不知道如何應付才好,祇好打電話給方衞理求援,亞蘭見義勇爲

,决定留下來帮她,她輕輕地從厨房溜出來,到大門按鈴,麗麗一付焦急地從門裡迎出來說:

「請裡邊坐!」

「我不是來送禮的。」亞蘭說。

「那,你是……」

「我是張太太叫我來這裡帮工的。」

「哦!」麗麗快活得跳起來,恨不得一把摟住亞蘭,她如逢救星地說:「那好極了,快進來!」

她讓了亞蘭進來,關上門,亞蘭才發覺自己的衣裝不合身份,怕麗麗疑心,她搶先說:

「我因爲一聽見就趕來了,來不及換衣服!」

「沒關係。」

麗麗一路走,一路答,到了廳上,她指着坐滿廳上的人們吿訴亞蘭,這些都是送禮來的人,因爲她姊姊要結婚了,可是她不知道如何打發他們走。

亞蘭靈機一動,撇下麗麗,走上前對一個送禮的人客氣地說:

「對不起,請你站一站!」送禮的人站了起來,亞蘭在椅上瞧了一眼說:

「奇怪……」

她轉向別個,又請他站一站,同樣地瞧了瞧椅上,把麗麗看得莫明其妙,他問亞蘭:

「你找什麽?」

「我明明放在客廳裡的。」亞蘭不答麗麗的話,她一本正經對大家宣佈說:「有那一位看見二百塊錢沒有?二張紅票,是我剛才出去時忘了拿的。」

廳上的人異口同聲說沒有,亞蘭一沉臉說:

「那怎麽辦?祗好叫警察了。」

一面說,一面往大門外走。送禮的人們聽見找警察,大家都怕惹是非上身,跟着一個個地溜走,一霎時廳上走剩了麗麗一個。亞蘭從大門轉到厨房,打發根德出去,再回到大廳招呼麗麗。麗麗見亞蘭輕輕易易打發了這些人,心中大喜,自動提出給亞蘭一百五十元工錢,還問亞蘭滿意不滿意。亞蘭當然滿意,就帮助麗麗把禮物搬上樓去。

根德雖然離開厨房,但並未離開葛家,他走到葛家花園的叢林下坐下,等候亞蘭設法取回自己的箱子後才離開。天氣很凉爽,漸近中午時,天上烏雲密集,不久,大顆的雨點打下來,根德坐的地方毫無遮蔽,十分狼狽,不得已,又折返厨房。

亞蘭已在樓上找到了小箱子,乘麗麗要她煮早餐時,偸偷地拾了下來,一進厨房,祗見根德坐在電灶邊取暖,原來他傷風了。

「合嚏!」

根德未開口先打嚏,他一臉的抱怨神情,亞蘭不待他說話,就打開手中的箱子,把一件襯衫,一套衣服及一條領帶拿出來擲給他,又將箱子中的火腿與麵包分了一半給根德,另一半拿上去給麗麗。

麗麗感激地對亞蘭說:

「亞蘭,你眞好,你一來什麽都有辦法了。」

一塊隔夜的麵包,麗麗也吃得津津有味,吃完麵包,她到厨房去和亞蘭討論午餐問題,嚇得根德趕快躱入小房,却不料葛太太與曼曼等三人回來了,亞蘭跟了麗麗出廳去,車夫搖搖擺擺地在厨房坐下休息,害得根德沒辦法出來。

麗麗對葛太太介紹亞蘭,葛太太大喜,誇獎葛先生說:「這麽忙,你還記得打電話給張太太,你記性比以前好得多了。」

「我?」葛先生摸摸頭,想了一想,自言自語說:「我幾時打過電話呀?」

亞蘭一聽,怕露出馬脚,笑盈盈地說:

「我是張太太的傭人托了另一個朋友,那個朋友又托了我的朋友的朋友,我的朋友找到了我。」

「朋友,朋友!」葛先生唸唸有詞,忽然他明白了,說:「張太太眞够朋友。」

葛太太不理這末多,她告訴曼曼,這是爲她找的女僕,叫亞蘭。她又指揮亞蘭把罐頭搬進厨房,快點準備午餐,亞蘭連聲答應,捧了一部份進厨房,她再回到廳上取另外一些罐頭時,葛太太與曼曼已上樓,她看見葛先生從脫下的大衣口袋摸出一隻絲絨盒子,叫麗麗看,說是他預備送給曼曼的禮物。

這是一隻非常美麗名貴的寶石鑲鑽的戒指,麗麗贊不絕口,亞蘭心裡怦怦亂跳。

「爸爸,媽叫你上來!」

葛先生隨手把戒指放入大衣口袋,急步上樓,麗麗也跟着上去。亞蘭把罐頭捧入厨房後,重又回到廳上,雙手合什,唸唸有詞,從葛先生的大衣口袋中取出絲絨盒,拿起鑽戒,放在鞋子裡,正想放回盒子時,她聽見門上的剝啄聲,慌忙把絨盒藏在身後。

「大門沒閂上,我就進來了,你是……」

進來的是沈立群,他帶着疑惑的眼光注視亞蘭,亞蘭慌得什麽似的,答道:

「我叫亞蘭,沈先生。」

「亞……你怎麽知道我姓沈?」

「我……」亞蘭差不多要倒下來了,她不知如何自圓其說才好,半天也答不出一個字。

「是不是你在敝公司裡邊買過保險?」

「還沒有。我是這兒的新傭人,太太叫我侍候大小姐的。」

「呵。」沈立群似乎滿意了她的解釋。事實上,他自己滿腹心事,神經緊張,早已忘記他對亞蘭說過些什麽。一心祗想如何把心中要說的話向葛氏夫婦說出,他從大衣口袋中取出一雙大信封,隨

手把大衣放在沙發上。

「你來了!」

葛先生下樓來取大衣,隨卽招呼沈立群上樓。他自己走過這邊取大衣,亞蘭怕露出破綻,先退回厨房,葛先生挽起大衣欲上樓,門鈴聲大响。

葛先生親自去開門,迎了賈先生進來。原來這位賈先生是預備來贖回地契的,葛先生領他到書房驗明地契,然後約定時間繳欵辦手續,賈先生吿辭,葛先生在自己的夾萬中,發現一個過期的抵押品——鑽石別針,他很高興地取出來,興冲沖上樓,打算送給曼曼。

他一踏上樓,就聽到沈立群慷慨激昂地在發表他爲什麽要送一張保險單給曼曼,講得有聲有色,葛曼曼被他感動得下淚,見父親進來,就要求他代爲保管大信封,葛先生一口答應,收了過來,自己則把別針給曼曼看,沈立群也注意地看着,葛太太笑咪咪地說:

「我也給你看一樣東西。」

說着從皮包內取一隻鑽鐲出來,光彩耀目,看得麗麗羨慕不止,葛先生不甘示弱,也說:

「我也有一樣東西給你看!」

麗麗接着說:「一隻紅寶鑲鑽的戒指!」

曼曼大喜,等待着看葛先生,左一摸,右一摸,順手把別針放入葛太太的皮包,再仔細搜索,一會,又把鑽鐲放入大信封中,又摸口袋,忽然記起自己把大衣留在書房了,於是率領衆人下樓去,恰巧亞蘭來報方醫生來了,麗麗聽說,一個箭步,搶前先下樓,偕同方衞理去花園散步,葛先生與葛太太相視愕然。

麗麗問方衞理爲什麽來得這末遲,方衞理吿訴她找不到自己的錶,故此延誤,二人談得高興時,祗聽見書房中的葛先生聲聲叫奇怪,他找到了大衣却找不到戒指,二人便進書房探問,方衞理剛一進書房,沈立群就拖他一把,慢慢地從自己的大衣口袋中摸出一隻小絨盒,就是那隻戒指的絨盒。是亞蘭乘混亂時候放入他大衣口袋的。

方衞理問是不是他拿的,沈立群矢口否認,方再想問下去時,麗麗來叫他去救醒媽媽,衞理快速地上樓去,沈立群想了一想,就撥電話給神通私家偵探社,請人來搜査一下。他打電話時是非常小心的,但是亞蘭却聽得淸淸楚楚。所以當葛先生預備報警時,在電話機旁發現了戒指。

因爲葛先生與沈立群都有些心病,旣然發現了,就也不報警,但是方衞理放心不下沈立群,悄悄盤問他,不料發現自己的錶,戴在沈立群手上,於是他斷定沈立群有「偸竊狂」,並且定是遺傳下來的,講得沈立群心更急,竟然哭起來,方衞理安慰他,給了一片鎭靜藥給他。

誰知一波未平,一波又起,當裁縫送禮服來時,葛太太要找鑽鐲來給曼曼戴,又不見了,皮包內祗有鑽石別針,葛先生先着急,到處搜査,又把大信封等都摸出來交給沈立群,沈立群一接到手,鑽鐲從信封中瀉出來,撲地一聲,使葛先生大喜,令方衞理大驚,沈立群則啼笑皆非,他覺得自己確確實實有了「偷竊狂」!

這樓子裡的一舉一動,根德都看在眼裡,他决定不顧亞蘭的阻止,大大的撈上一筆,那末,不但結婚費用,就是以後的生活問題,也能獲得解决。

他不用等機會,機會找上門來。當這一家人上樓打扮新娘的時候,神通私家偵探社派了探員來找沈立群了,根德靈機一動,冒認沈立群,打發那姓王的私家偵探,要他在一小時後再來,然後在大夥兒下樓時,承認自己是神通社派來的。

沈立群一聽,很緊張地拖過他一邊,輕輕吿訴他,自己有「偷竊狂」的毛病,叫他代爲留意。根德裝模作樣,其實他在書房逗留的當口,已把葛先生的銀箱偸了一空,順手又把葛太太皮包內的鑽石別針與鑽鐲也拿了,不過,現在他打定主意,要「拋磚引玉」,所以偸偸把東西分別放在沈立群與葛先生的口袋中。

他對一家人發表自己的「偵探」身份,要男人們排成一行,包括他自己,由葛太太來搜身。

葛太太因爲知道丈夫有「偸竊狂」病,所以先去搜葛先生的,左邊一個口袋中沒有,葛太太微微笑,伸手去右邊口袋,立刻神色大變,叫:

「曼曼!」

曼曼會意,陪了葛先生走過一邊,方衞理大奇,詢問沈立群,沈立群已經有點糊塗了,他一口說是自己偸的,栽贓於葛先生口袋裡。

事情發展到這個地步,大家都神智昏迷了,於是根德叫他們逐個報淸所有的貴重物件,安放的地點,大家不敢隱瞞,什麽都說了出來,根德關照他們在書房休息,自己提了箱子上樓去。

亞蘭大吃一驚,上前阻止,根德說:

「也許是祖師爺賞我們一份好收入也沒有一定,反正這次以後,决定洗手不幹,不妨來個痛快!」

大門鈴响了,亞蘭不答根德,匆忙又開門,根德獨自去偸。來的是携欵贖地契的賈先生,葛先生大喜,他讓賈先生在廳上坐,適巧見根德下樓,徵求他同意,到書房去拿地契,可是地契已不翼而飛。

葛先生神色慌張,從書房中冲出來時。亞蘭已藉口帮賈先生脫大衣,把五萬元偷到手。敎堂中來電話催新娘時,亞蘭把錢夾入電話簿。葛先生對賈先生說: 「壞了,銀箱裡面的東西都不見了!」

賈先生面色大變,他責怪葛先生不守信用,他是誠意的備欵來贖,爲表示理直氣壯起見,他伸手入口袋拿錢,一刹那,他跳了起來,叫!

「我的錢!」

葛先生更加慌了,他看見過賈先生的錢,如今不見了,除了他自己,誰會偸呢?

賈先生大怒,要去報警,葛先生苦苦拖住他,說願意賠償損失,賈先生越發疑心葛先生有意做成圈套,拂袖離去,逕投警察局報案。

根德在旁邊看得淸楚,他因事情緊急,立卽召開緊急會議,吿誡各人,不能說出家中有失物的事情,又不能說出他是私家偵探,同時提議大家休息一會,準備上敎堂。

爲保護自己的名譽,葛先生與沈立群當然答應下來,乖乖地上樓休息去。根德叫亞蘭到門外去雇一輛車,預備飛速離開葛家。

亞蘭答應,開門出去叫車,不料門外站了一個人,嚇得她幾乎昏過去,這個人是神通社的王偵探。

「對不起,你得再過廿分鐘再來!」

根德裝出不滿意的神態說。王偵探奇怪地看了看錶,對根德說:

「我沒有搞錯時間呀!」

「不行,快去!」根德有點怒意。

王偵探怏怏離去,亞蘭順手取了他的錶,讓他沒辦法知道時間。二人透一口氣,亞蘭再去喚車時,賈先生與二位便衣偵探趕到。

「這一次可垮了!」根德想。

他明白自己絕對不能混過的,祗能想辦法脫去嫌疑,根德向樓梯處一招手,上樓休息的人,再下樓來。

二個偵探道出來意,要搜査這屋子。根德提醒他們,沒有公文,不能亂捜査。張探長不慌不忙,向口袋裡摸出公文,開口朗誦: 「鑽鐲一隻……」

哎呀!公文變了一張貴重物件淸單,大家都目瞪口呆,張探長更忿怒,事實証明這屋子裡有賊,所以不顧一切,要搜査。

「你們沒有女警,如何搜査太太小姐們?」

亞蘭冷冷地在旁邊加一句。她不怕搜査,因爲輕便的東西,她早已施展「妙手」,放在各人的口袋了。

張探長一想,走去打電話,電話老打不通,牧師却趕到了。

敎堂裡親友皆到齊,獨少了結婚的人,電話催了許多次,依然不見到塲,牧師就親自來察看究竟。

「這究竟是怎麽一回事?」牧師問。

大家默默無言,牧師疑心他們被魔鬼所戲弄,於是捧了聖經,跪地祈求,大家跟着下跪,葛先生無意中觸着口袋,心裡又怦怦亂跳。

麗麗在父親口袋中找到捜屋的公文!

張探長眼快,一手搶過,因爲失物的出現,大家沒法隱瞞了,葛先生與沈立群互爭着吐露缺點。

沈立群說:

「我有偷竊狂的病,這是遺傳性的一種很難控制的心理病!」他哭喪了臉,曼曼不由得急了,葛先生悄聲說:

「他是在替我頂罪!」

曼曼又一寬心,葛太太說:

「對了,他眞偉大!」

沈立群又說:

「因爲這樣,我打電話請了私家偵探來!」

「到!」

廿分鐘後再來的王偵探報到,他的出現,局面也隨之一變,根德的假冒拆穿,亞蘭的帮手也明顯,他們二人自己知道危急,用最迅速方式,分頭逃走。

兩個便探與一個私家偵探分頭去追。

亞蘭與根德兜了一個圈子,在大廳會合,所有的人,反而追了出去。亞蘭又慌又急,埋怨根德,根德說:

「反正跑不了,何不在此等候!」

葛先生與衆人回到大廳,見亞蘭與根德安坐在沙發上時,感到非常奇怪。根德先發制人,說:

「我承認所有的東西是我偷的,除了鑽鐲!」

葛先生與沈立群聽了都低下頭。張探長認出根德與亞蘭是有案底的小偸,等根德交出所有贓物後,便欲逮捕他們,要警局審問。葛太太開了口:

「我以財產生命保他們,請釋放他們。」

賈先生因爲自己的地契到手,不願橫生枝節,做好做歹,與二位便探一齊離去。

根德對葛氏夫婦表示,自己是有一種「偷竊狂」的病,亞蘭說出他們打算偸一件東西,以完成他們結婚計劃。

葛先生很同情根德與亞蘭,對他們說:

「這種病的確很痛苦!」

葛太太慷慨大方給根德一筆錢,並給亞蘭一件禮服,讓他們一同上敎堂去結婚。亞蘭上樓去換衣,麗麗跟上去,下樓時,麗麗也穿上新娘禮服,她要和方衞理結婚。(完)