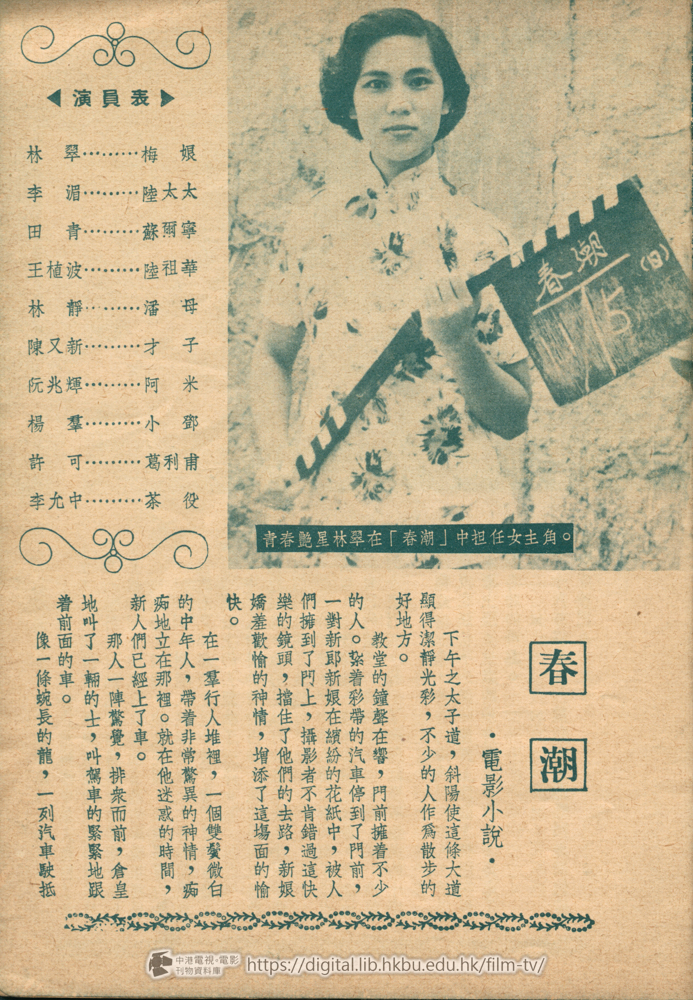

春潮

.電影小說.

下午之太子道,斜陽使這條大道顯得潔靜光彩,不少的人作爲散步的好地方。

教堂的鐘聲在響,門前擁着不少的人。紮着彩帶的汽車停到了門前,一對新郎新娘在繽紛的花紙中,被人們擁到了門上,攝影者不肯錯過這快樂的鏡頭,擋住了他們的去路,新娘嬌羞歡愉的神情,増添了這塲面的愉快。

在一羣行人堆裡,一個雙鬢微白的中年人,帶着非常驚異的神情,痴痴地立在那裡。就在他迷惑的時間,新人們已經上了車。

那人一陣驚覺,排衆而前,倉皇地叫了一輛的士,叫駕車的緊緊地跟着前面的車。

像一條蜿長的龍,一列汽車駛抵了一所花園洋房,並且都停了下來。

那輛的士早就停止前進,中年人走出了車,立在一株樹旁望着,他慢慢地走近那所洋房,在短牆外,他聽見屋內傳出來的笑聲,他也看見絡繹而來的汽車。一個喜廳的宴會正將舉行。他混進了短牆,繞過花園,從玻璃窗的外面,他看到一對新人笑容滿面地在賓客間周旋,他還看見那新娘走近一張背窗而置的沙發,和坐在沙發上的人親熱了一陣。

中年人看得非常的出神,他驚異、他喜歡、他也疑惑,他的足像釘住在地上,半天,他才匆匆地離開了這地方。

一小時以後,那中年人蘇爾寧囘到了淺水灣酒店,他匆匆地上樓,匆匆地入房,煩燥地打開自己的箱子,找到了一個錦盒,在一堆雜亂的小東西裡,找到了一個紅寶石鑲成的十字架。

他臨窗而坐,黃昏的海邊靜寂無人,望得見白浪在起伏,一陣一陣打上沙灘,晚潮在那裡漸漸上漲,遠處的漁舟點上了漁火,傳來了幾聲烏鴉的叫聲。

x x x

十八年以前,一艘行走香港澳門之間的船駛近了澳門。

在船艙的窗上,見得到這美麗的半島。

那窗的下面有幾隻小小的旅行箱,這是屬於那正在凝望的青年旅客,蘇爾寧的。

蘇爾寧是一個星加坡的華僑,這一次他正從上海囘到星加坡去,途經香港,因為嚮往澳門的風光,就利用那時間順便來瀏覽一次。

蘇爾寧借了一家西灣的旅店住下,行裝甫卸,就到街上去散步。

古老的葡萄牙式的建築,小石子舖成的馬路建築在山坡上,路角的古老的大樹,濃厚的天主教宗教的意味,一切都使他非常的神往。

他沒有到鬧市裡去,他祇是在小巷的斜坡間找尋那三百多年來葡萄牙人遺留下來的古老奇怪的特色。

在一條往下走的小巷轉角處,他發現了幾級石級下面的另一條街,同時他想買一包香烟,那裡正有一家雜貨舖子開着,於是他就拾級而下。

在雜貨舖的玻璃門上,爾寧向內張了一張,走了進去,奇怪得很,這舖子裡一個人也沒有,他叫了幾聲也沒有人應,他從袋裡掏出了錢放在櫃台上,想拿着一包烟走,突然他的身後有了聲音。

他囘過頭來一看,那舖子的裡面有幾級石級是通入裡面的房子的,在那石級上正站着一個少女,她一看見爾寧,馬上露出了笑容,雖然這還遮不住她焦急憂慮的神態。

「快!快!就在這裡,請你來救救他!」

爾寧莫明其妙地被她拉下了石級,走進了一間很廣大的房,在房的南面還有一個小小的花園,原來這是一個依山而築的房子。

爾寧沒有來得及看這房子,已經被這少女帶到了一張藤椅上,那裡正躺着一個昏厥過去的男孩。

少女一面說話,一面焦急地拉過來一張椅子,讓爾寧坐下,從她的話中,爾寧知道這小孩是她的弟弟,因爲天氣太熱,忽然昏了過去,母親恰巧不在家,就叫一個年老的僕人去找醫生,她還以爲爾寧就是那個醫生。

爾寧把自己解釋清楚以後,那少女更是焦急起來,爾寧不好就走,想起了一種救護的方法(用冷的毛巾放在頭上,用熱的毛巾放在四肢上),就和少女兩人把孩子救醒了過來,少女高興得流出了眼淚,對着爾寧看了半天。

這時候老僕人才把一個醫生帶來,醫生說是中了暑,留下些藥便走了。母親也囘來了,少女和老僕人把一切情形吿訴母親。

爾寧覺得自己應該走了,他摸了摸那小孩的頭,帶着笑預備走,那少女却把他叫住,吿訴她母親非常感謝他,希望他能來吃晚飯。這時候爾寧已經知道那少女的名字叫做梅娘,那男孩的名字叫做阿米,那老僕的名字叫做才子。爾寧就很高興的答應下來。

傍晚,爾寧向旅店退了房,把行李放在帳枱裡,預備坐夜船囘香港去。

到近晚飯的時候,他來到了那家雜貨舖。

因爲天氣熱,所有通花園的門窗都開了開來,爾寧受每一個人熱烈的招待着。

母親吿訴他,他們姓潘,丈夫在軍閥時代是個參謀長,後來就搬來澳門住,丈夫死了以後,就剩下他們幾個人和一個多年的老僕;爾寧當然也報告了身世。

晚飯的菜不多,但是母親却煑了一個葡式的鷄,阿米不能吃,但也在餐桌上陪着爾寧,母親把一個鷄腿送給了爾寧,梅娘又把另一個鷄腿送到了他前面,使爾寧感到了一陣向來未有過的温暖。飯後,爾寧和阿米玩着,梅娘幫着母親收拾了一下,大家就都搬到花園裡坐着,梅娘吹了一段口琴,才子在那裡低低地哼了幾句京戲,阿米要母親及大家玩了一會「官、打、捉、賊」。歡樂的時光過得特別快,突然鐘聲一響,爾寧知道自己錯過了船期。

爾寧囘到了旅店,梅娘的笑好像永遠在他的眼裡,那口琴的音曲,也老是在那空間旋轉,他久久不能入寐,走到窗上望着月光射照的大海,心裡像晚上的潮永般起伏不止。

第二天上午,爾寧醒來比較遲了一點,老僕才子帶了阿米來到,是潘太太的意思叫爾寧到她那裡去吃午飯,她的意思認為爾寧昨晚的錯過船期是她的責任,她不要爾寧因此而多化錢,所以約他去吃午飯,爾寧答應了,才子先走,阿米决定跟着爾寧囘去。

旅店裡的侍役問爾寧今天晚上的船票要不要去買,還問他要不要再在這裡繼續下去,爾寧想了一想,竟然說暫時不走,這時候他自己也不會明白爲什麽要這樣做,阿米高興極了,他說他可以帶爾寧去許多地方。

午飯的時間到了,阿米帶着爾寧從另一條路到了他家的花園裡,他叫爾寧輕輕的走近,預備戲弄一下姊姊。

廳裡面的藤椅上坐了一個青年人,衣履整潔,髮光可鑒,他的前面坐着梅娘,兩個人默默地坐着。

爾寧有些奇怪,阿米臉上的歡樂也頓時歛收下來,他拉着爾寧走了進去。

梅娘的臉上立刻有了笑容,那青年人很有禮貌地站了起來,他沒等梅娘介紹,就稱呼爾寧爲蘇先生,並且自己拿出了一張名片,上面寫着葛利甫,旁邊還有某某商行經理的一個銜頭,爾寧猜不出他是誰,他却先以主人的身份表示了謝意,說昨天阿米急病,全仗大力相助這一類的話,因爲自己事情很忙,今天未暇畧盡謝意,如果爾寧不走的話,明天預備請他吃飯,爾寧正想推辭,阿米已經說出他暫時留澳的消息,梅娘的驚喜和葛先生的愕然是同時的,葛先生不好意思改口,祇好忍痛地約定明天要請客,爾寧再三推辭,他一直不肯,潘太太從厨房裡出來,叫爾寧不必客氣,才算告了一個段落。

葛先生因爲事忙要走了,臨走,潘太太叫梅娘跟着走向店堂送行,梅娘顯得很不願意。

爾寧更加奇怪起來,當潘太太請他稍坐,自己到厨房裡去的時候,爾寧就問葛先生是誰,阿米說出他就是他未來的姊夫,爾寧像澆到了一桶冷水一般,正在這時梅娘從店堂走了下來。

她不知道怎樣接待爾寧好,她請爾寧坐下,叫阿米去倒一杯水來。

「眞的預備在這兒多玩幾天?」她問。

爾寧還沒有囘答,她又開了口:

「爲什麽………」

爾寧正預備囘答,她又說了:

「不是爲了想賭錢吧!」

爾寧對這個搖搖頭,他說他對賭博並沒有興趣。

「你難道一點兒也不想試試運氣?」

「我當然想,可是一樣試運氣情願去參加競賽,大家去爭奪一個獎品,如果是賭博,那只是把別人的東西裝到自己的口袋裡去,那有些像搶刦。」

爾寧爲什麽要這樣繞着圈子說話,他自己也不明白,可是他的眼睛却引起了梅娘的奇怪,跟着靜寂就佔有了這間房。

潘太太吩咐大家到院子裡的大樹下去吃飯,梅娘也跟着忙了起來。

午飯以後,梅娘要潘太太靠在藤椅上午睡,潘太太先是不肯,禁不住梅娘再三的催促,閉上了眼,梅娘哼着輕輕的歌,潘太太倒沒有完全睡去,阿米却已經在一張椅上睡了過去。

爾寧看着梅娘那種孝母親愛弟弟的神情,心裡感到非常的可敬,他像痴了一般,呆呆地半天沒有說話。

「你打算在這兒再玩幾天?」梅娘輕輕地在問他。

「我本來想等幾天,可是現在我覺得應該早一點囘去。」

「怎麽樣早法?」

「最好是今天晚上!」

「你不是答應了葛先生,明天赴他的約嗎?」

「我不想去了。」

梅娘低下頭去,半天沒有說話。

「我原來打算明天我們到松山去野餐的,那邊的風景比較好,而且又是禮拜天………」

爾寧忽然感到一陣不忍。

「如果你已經計劃好了的話,我不願意掃你的興!」

「你是不是討厭他!」梅娘突然問他這樣一個問題。

「不,不!」爾寧口不從心地說了兩個不字。

「如果討厭他,我們可以自己去,你、我………弟弟。」

「那不好,葛先生會生氣的。」

店堂内有人在叫喚,梅娘說大槪是才子睡着了,請爾寧幫她去應付一下客人,如果要問價錢,他可以在梯口上問她。

爾寧走到了店堂,他試做了一次店夥。

他的工作梅娘很滿意,這時候潘太太已經睡着了,她低低地向他道謝,他也低低說不要客氣。

兩個人相對看了半天,忽然街上走過一個耍猴戲的人,一陣鑼鼓驚醒了屋子裡所有的人。

下午,爾寧由阿米和梅娘陪着在公園裡、在海邊、在砲壘上作了一次遊覽。

爾寧送梅娘囘去,梅娘又要留他在家裡吃飯,他再也不肯接受這一次的邀請,推說明天有一個好玩的郊宴,應該早一點休息。

爾寧默默地在自己的臥室裡踱步,時間是這樣的不容易過去,他抽了幾枝烟捲,一種煩惱佔住了他,他坐下來想寫一封信給梅娘,决定不參加明天的郊宴,而且决定今晚離去,但是他一次兩次地撕毀了信稿。

輪船的汽笛在響,爾寧又一次放棄了離開澳門的計劃。

松山的確可以算是澳門的風景區。

葛先生走在前面,阿米跟着,最後是爾寧和梅娘,他們在一個樹林裡休憩,梅娘的手裡拿着一朵玫瑰,這是她在山上揀來的。

那天的遊人很不少,葛先生提議取消野餐,改爲大家下山到飯店裡去吃飯,可是梅娘不肯,大家就在樹林裡找了一塊地坐下來。

正在大家分食的時候,忽然在他們的後面走過來三個浮滑的少年,笑着說着,話裡話外都帶到了梅娘的美麗,爾寧和葛先生都感到有些不對,梅娘也已經發覺,阿米吿訴爾寧,這三個人常常到他們店裡,問這樣問那樣的,結果是一樣也沒有買就走了,梅娘說其中有一個還偷偷的約她去看電影,葛先生顯得非常的不安,主張馬上離去,正在這時候,這三個人中間的一個忽然走了過來,搶走了梅娘放在身邊的攻瑰,葛先生和爾寧一樣的生氣,但他沒有動,梅娘氣得臉也發了青,她對着葛先生看,葛先生繼績咀嚼着口裡的食物,爾寧可忍不住了,立刻走到那人的前面責怪他的無禮,並且立刻把花拿了過來。

那個人想發作,可是其餘的兩個人把他拉走了。

這是一個很僵的局面,大家都很掃興,梅娘悻悻地看了一下葛先生,决定囘去,葛先生還怪梅娘不該有野餐的建議。

這種不愉快,一直等他們送梅娘囘家,還沒有消失,爾寧把搶囘來的花還給了梅娘,自己就走了,梅娘對他笑了笑,也很快地進了屋。葛先生對爾寧說了聲再見,跟着走了進去。

爾寧囘到旅店,剛走進房不久,茶房就慌張地跟了進來,遞給他一張字條。

「明晨五時,在大森巴相候,否則請你今晚離澳。」

爾寧問是誰送來的,茶房說這個人剛走,爾寧馬上趕了出來,着見了一個背影,他認出就是今天在松樹林裡尋事的傢伙。

爾寧望着那字條半晌,他不知道怎麽好。

門上又有了指彈的聲音,爾寧未免有些緊張,從皮篋內找到了一把刀藏在袋裡,然後來開門。

門外立的是才子,是梅娘叫他送封信來。

信裡說她希望爾寧在行前吿訴她一聲,她預備再跟他談談,並且希望他要當心今天白天出的事,也許這羣流氓會跟他過不去。

爾寧心裡感到一陣温暖,他把流氓的字條給才子看,叫才子明天一早來陪他上大森巴去,但是不能把這秘密洩漏給別人知道,才子答應了。

「現在,你先囘去,我馬上就來。」爾寧拍拍才子的肩膀。

是晚上,潘家籠罩著一層不愉快的氣氛,爾寧在這時候到來,他發現了潘太太好像哭過的眼睛,阿米一個人在温習功課,梅娘在整理舖子,她一看見爾寧來,眼睛裡放射出一絲光輝,但是立刻就沒有了,當爾寧走到她身邊的時候,她問他有沒有誰來找過他,爾寧說沒有,但是她不肯相信,她似乎很知道這些流氓們的厲害。才子拿了一杯茶給爾寧,他的眼睛裡表示出他對爾寧的崇拜。

「你媽像是不大高興,什麽事?」爾寧問梅娘。

梅娘說母親常常會發愁,在她似乎是司空見慣了。

這時候,天上在閃電,像是雨要下來了。

爾寧想了幾個方法來打破這鬱悶的空氣,但是並沒有打開。才子叫他早一點囘去休息。爾寧走的時候,梅娘跟他握了握手就囘到了自己的房裡去。

爾寧走在路上,心裡在忖着梅娘不安的神情,忽然他的後面有了一陣脚步聲,他囘頭一看,梅娘已經奔到了他身邊。

「蘇先生,我要送給你一樣東西!」

爾寧從她手裡接過那朵搶囘來的玫瑰,還來不及說話,梅娘已經飛一般走了。

天在閃,爾寧的臉上被雨點弄潮了。

爾寧躺在床上看着手裡的玫瑰,窗外被大雨打着。

第二天早晨大約四點半鐘,天還沒有亮,爾寧被才子叫醒了,才子侍候他起身,同時還帶來了一把很尖銳的匕首,爾寧笑着,把匕首放過一邊,他相信這是不可能用到的,而且他已經有一把小刀足以防身。

天還沒有發光,爾寧在才子的陪伴下來到了大森巴的附近。

忽然他們發現阿米立在一枝大樹的下面。

「他怎麽會知道的?」

才子有些窘,他說這孩子迫着他使他漏了口風。

爾寧要阿米囘去,阿米不肯,一定要跟着去,爾寧終於說服了他,他奔着走了,臨行,他要爾寧當心,並且一定要囘去看他們。

爾寧來到大森巴正是五點少五分鐘,他燃了一枝烟,在石級上坐了一囘。

「他們來了!」才子發出了警告。

爾寧一囘頭,果然在那教堂的破牆下,立着三個黑影,爾寧叫才子不要跟上來,自己慢慢地向上面走。

三個黑影漸漸走近。

才子在下面望着,臉上淌着汗,晨間的涼風沒有減低他的熱。

爾寧和那三個人更走得近了。

大家把手都放在袋裡,沒有拿出來,爾寧的手也放進到袋裡,他和他們保持了一個大約八尺的距離,然後開始談話。

「你一個人來的!」其中一人開了口。

「你們還約了別人嗎?」爾寧的囘答很使他們窘。

半晌,大家相對而看。

「你們到底有些什麽事要我來!」爾寧開口問。

三個人向四週看了一看。

「你跟那舖子裡的姐兒是什麽關係?」

「沒有關係,只是朋友。」

「那位姓葛的未婚夫知道你愛她嗎?」半天,中間的一個說話了。

「我愛她………?」

「現在請你表示一下,我們知道那位潘小姐並不愛那姓葛的,這婚姻是她母親答應下來的,所以我們的小鄧才一直不放鬆的追求她,如果你不愛她,那麽小鄧還要繼續他的追求,你明白了嗎?」

爾寧對他們三個人看着,天已經亮起來。

「你們找我來就是要問我這話?」

「是的!」小鄧,那個搶花的人說話了。

在石級下面的才子看得呆了,他看着四個人在那裡握起手來,他也看見三個人走了,爾寧從石級上走了下來,才子奔上前去迎接他,問他究竟,爾寧一句話也沒說,心裡似乎很沉重,突然在石級的上面有一個小孩的聲音,爾寧囘頭一看,阿米正從上面奔下來。

「我全聽見了,我全聽見了!」阿米奔了下來,他奔近爾寧。

爾寧責怪他不聽他的話,阿米只帶着笑對爾寧看。

爾寧禁止他把聽見的話吿訴梅娘,阿米祇點點頭。

才子和阿米陪爾寧囘到了旅舘的門口。

爾寧决定囘旅館去繼續他的睡眠,當他走上石級的時候,他看見一個少女的黑影在他前面掠過,那正是梅娘,他囘過頭去叫,可是梅娘走了。

「她怎麽會知道的?」

阿米沒有囘話,飛一般地逃了,才子也跟着離去。

爾寧在床上睡得很甜,中午的時候,茶房來叫醒他,說是有一位女客要見他,爾寧以爲這一定是梅娘,立刻起床穿衣,吩咐請。

但是事情是意料不到的,進來的竟是梅娘的母親潘太太。

爾寧一面請潘太太坐,一面從熱水瓶裡倒了一杯水給她。

潘太太沒有說話就先哭了,這可慌住了爾寧。

潘太太在爾寧的追問下,把事情斷斷續續地說了出來,原來今天梅娘向她提出要和葛先生解除婚約,話的中間她還表露出梅娘這一次解除婚約是爲了松山的事,她並且認爲葛先生的忍耐是一個商人的本質,不能厚責,對爾寧的仗義,並沒有說他不對,但至少有些怪他多事,以致小姑娘起了崇拜英雄的念頭而看不起葛先生。最後她透露出這一門婚事對她舖子的經濟起了極大的作用,一旦解除,不堪設想。她來這兒的意思是要爾寧繋鈴解鈴,把一切利害向梅娘解說,在潘太太看來,現在梅娘只聽一個人的話,那就是爾寧了。

爾寧對這老婦人起了極大的憐憫,然而心裡却起了極大的矛盾,最後他還是答應了潘太太,决定向梅娘去說話。

爾寧越走近那店,他的足步就越慢。

他走近了店堂,潘太太在那裡等着他,吿訴他梅娘在後面花園裡。

爾寧來到了花園,梅娘正在一株大樹下剝花生。

梅娘是看見爾寧進來的,可是她故意不理他,繼續在把一節一節花生的殼剝去,把果實放入自己膝前的一隻大籐盤裡。

爾寧不知道怎麽開口,先是問她做什麽,她說是剝好了,預備炒來賣的,後來梅娘問起他今天早晨到大森巴去的事,爾寧沒有說話,梅娘說她已經知道了,才子告訴她一部份,阿米也告訴她一部份,爾寧有些窘急,他不知道怎麽開口的好,終於他說到了潘太太提過的事,梅娘一驚,膝前的大籐盤倒了下來,無數的花生果落在地上。

爾寧一面幫助梅娘揀地上的花生果,一面繼續報吿出潘太太和他說的話。

最後梅娘不願聽下去了,她問爾寧對這事情怎麽看法,他預備給她一些什麽意見。

爾寧的話亂了,他不知道怎麽說的好,梅娘在催他,他沒有辦法了,忽然他說:

「梅娘,你最好別作什麽决定,我來告訴你一個辦法,不,我囘旅舘去寫一封信給你。」說着,匆匆走了,他走過在廳裡等着囘音的潘太太的身邊,一句話也沒有說。

潘太太追到女兒的身邊問爾寧說了些什麽,梅娘抱住了母親,從眼淚裡看出她心裡的快樂,她要母親等一個時間,一個短短的時間。

爾寧囘到了旅舘,找出了那朵玫瑰,抑止了熱情,冷冷靜靜地寫了封信,表達他對梅娘的愛。

他預備叫茶役把信送去,最後改變了,他决定自己送去。

他走到花園的門上,在短牆中向內看,花園裡一個人也沒有,他正在焦急,忽然看見阿米奔過,他就叫停了他,而且把信給了他,千叮萬囑,叫他送給梅娘親手。

爾寧在旅舘的房裡等,阿米把梅娘的信送來了。

梅娘的信內叫他明天一天不要到她家裡去,一切要過了明天再說。

爾寧不懂這是什麽意思,但是他約定了阿米,明天同他一塊兒去玩。

第二天,爾寧和阿米到各處玩了一天,傍晚囘到旅店裡,才子在那裡等他,給了他一封信,並說梅娘今天和葛先生談過話,葛先生怒冲冲地離去,潘太太關在房裡哭,梅娘却比前高興了很多。

爾寧看了信,是梅娘約他第二天一早到公園裡相見。

爾寧叫才子帶阿米囘去,並且告訴梅娘,信已經收到了。

清晨的公園,梅娘在等待着爾寧,爾寧及時而到,梅娘的手裡拿了一柄傘,兩個人好像沒有話可以說,只是並肩的走了一條長路。

兩人終於在池邊坐下,爾寧表示他信裡的話是眞誠的,梅娘亦告訴他,她已經和葛先生撕了約,並且還了訂婚的戒指。

愛情是不必加以描寫的,兩個青年人互相望着,直到一個低下了頭。

爾寧現在祇有一個難關,那就是要去看一次潘太太。

爾寧、潘太太、梅娘三個人關在潘太太的臥室裡談話,才子和阿米在外面等着,才子叫阿米不要性急,自己却表示出非常的煩燥。

爾寧要潘太太答應把女兒嫁給他,潘太太帶着怨恨的眼光望着女兒,她知道這不是爾寧的錯,而是女兒太看重了愛情,忘記了實際的情形。

爾寧說了許多話,說起自己的身世,說起自己對梅娘眞誠的愛,他預備和梅娘留在澳門,陪伴她,預備想辦法找職業來維持他們的生活,並且决定找錢來充實這個店舖。

潘太太由失望至太息,由太息而讓步,再由讓步而愉快,接着她雖然沒有允許,但也已經表示允許了。

三個人出來了,阿米和才子從他們的快樂中已經明白了一切,爾寧已經是家裡的一份子了。

晚飯以後,梅娘把爾寧叫到花園裡去。

梅娘從她胸前取下一個小小的紅寶石的十字架,送到了爾寧的手裡。

次日上午,爾寧從旅舘裡出來,在門上,他看見了一個碩大的背影,從他指揮茶役搬運箱笈的聲音中,他知道了這就是他在上海的一位同學,一個富有的同學,名字叫做陸祖華,他叫了他一聲,陸祖華囘過頭來,看了他一囘,也認出他是蘇爾寧,於是兩個人熱烈地握着手。

爾寧陪祖華到了一間華貴的房裡,他告訴爾寧說他太太預備明天到澳門來,叫他先來定好一間房,爾寧在上海的時候就見過他太太,是一個有錢而奢侈的貪玩女人,祖華和她結婚是一件非常不調協的事,因爲祖華的一切根本不適合她,但是祖華却做了她的丈夫。

從各方面看來,與其說祖華是丈夫,還不如說他是他太太的一個管事,幸而祖華的氣度寬大,他喜歡飲酒、喜歡食物、喜歡看書,其他,他都沒有興趣。

有一件事是爾寧最感到興趣的,那就是他想在祖華那裡完成一項工作,把他父親放在香港的那隻遊艇出售給祖華,於是他就裝成很親熱地和祖華說話,說短道長的,慢慢地引到他出售遊艇的事上去。

祖華已經在吃早餐了,他一面聽爾寧在說,一面細嚼着食物,等爾寧說完,他笑了一笑,他說這樣一筆生意必須由他太太來作主。

爾寧不能再繼續談下去了,祖華問他爲什麽要把東西賣去,他說是爲了要等一筆錢結婚,祖華聽到結婚,他笑了,他似乎是個婚姻的勝利者,高傲得看不起一般普通的婚姻。

這時候茶役送進來一個電報,祖華看了一看,把電報擱在旁邊,然後對茶役說:「替我去買一張囘香港的船票。」爾寧有些奇怪,祖華却指着那份電報說:「我的善變的太太,忽然她說她不要到澳門來了。」

爾寧有些疑惑自己的命運,但是他還試探一下祖華關於這隻遊艇的事,祖華說:「只有一個辦法,你今天跟我一同囘香港去。」

爾寧把一切行李都帶到潘家,並且說出自己今天晚上要到香港去的消息,他說他遇見了一位富有的同學,他决定把遊艇售給他。

梅娘有些不安,一屋子的人都給這突然的消息呆住了,爾寧向每一個人都加以安慰,而且把成功的希望說到百份之九十以上。

他又拉梅娘走進梅娘的臥室,安慰着她,用最有力的話來形容自己的愛,他决定囘來後,立刻和她結婚,並且預備買一串珍珠的項鍊送給她。

爾寧要離開了,梅娘和其他的人都是這樣依依不捨,爾寧到了門上,所有的人都停了步,只有梅娘一個人跟着他。

在店外,爾寧叫梅娘閉上眼睛,自己走了,梅娘追到門上,向他揮着手。

x x x

在香港的淺水灣酒店(也就是現在爾寧住的那一間房裡),爾寧穿上最整齊的服裝,預備到就在附近的陸祖華家裡去。

爾寧走進了陸祖華的西班牙式的房子。

祖華正在餐廳裡進餐,他看見爾寧到來,就請他坐到他旁邊,懶得連站都沒有站起來。

他吿訴爾寧說他太太現正在打扮,預備去赴一個宴會,如果爾寧願意等的話,就請他等一會,說不定她會很快囘來,但也說不定她要明天一早才囘來,這得看爾寧的運氣。

「祖華!」梯上傳出一聲女人的呼聲。

陸祖華立刻放下酒杯,很快地立了起來。

爾寧抬頭一看,梯上立着一個妖艶的婦人,她對爾寧上下看了一下,然後對站在她前面的丈夫說:「你去替我把那隻小的銀色上繡着珠花的皮包拿來!」祖華很快地走了上去,立刻他又囘過身來說:「啊!這位是蘇爾寧先生,我跟你說起過的,這是我太太!」說着他上了樓!

陸太太從梯級上下來,爾寧走上前去,他有些懼怕這位太太的眼睛,她一直在看着他。

「祖華跟我說起你了,可是眞不凑巧,我得出去一次。」

「祖華叫我在這兒等。」

「可是我也許要很晩才囘來。」

「是的,祖華也吿訴我了,他說這得看我的運氣。」

她笑了,笑得冶蕩得很,祖華已經站在旁邊了,他的手裡捧着一個小的銀色皮包,眼晴在看着他太太的笑。

「好吧!你等一會兒吧!」說着,陸太太走了。

爾寧的眼晴碰到了祖華的眼睛,祖華祇笑了一笑,然後又走囘他的餐桌,他忽然想到爾寧有沒有吃飯,爾寧說是已經吃了,他也沒有再表示客氣,一個人在餐桌旁坐了下來。

如果不是爲了要出售那隻遊艇,爾寧早就想離開這個地方了,這樣的一位先生,這樣一的位太太,但是有什麽辦法呢?他坐在那裡,聽着祖華咀嚼食物的聲音。

鐘聲在響。

祖華和爾寧在下棋,陸太太囘來了。

她叫祖華倒了一杯薄荷酒,然後吩咐祖華去睡,自己和爾寧正式談起話來。

她不先說到遊艇,她像是對爾寧的婚姻很有興趣,她問這個女孩子長得怎樣,什麽出身,什麽時候認識,爾寧簡短的囘答引起她很長的問題。

這一次談話的時間不短,似乎陸太太對一切關於爾寧的事很有興趣,她對於爾寧堅定的愛念,用懷疑的眼光和笑容來看着他,她似乎準備和爾寧來一個賭博,但是她的笑容又把這些給掩住了,最後,很晚了,她才問到那隻遊艇,爾寧形容他的遊艇運用了許多美麗的字句。

陸太太坐在沙發上聽着,她像是很陶醉的樣子,偶而也插進幾句話,但是似乎有些話不對題,爾寧除了附和以外,就沒有別的辦法了。

陸太太最後答應考慮兩天,臨別,她和爾寧握了一次手,緊緊的,使爾寧起了一種感覺,她還問清楚爾寧住在那裡,爾寧也吿訴了她。

這一個晚上,爾寧沒有好睡,他的命運似乎不在他自己的手上,他閉上眼晴就看見了梅娘,但同時也看見了陸太太。

第二天早晨,茶役來吿訴他有一位女客在陽台上等他,他立刻起來,梳洗完畢,趕到陽台上,他看見陸太太一個人在那裡等着他,她的話永遠是這樣的誘惑,這使爾寧有時候無法作答,陸太太現在對於那遊艇似乎有些興趣,她約爾寧今日下午同到遊艇裡看看,爾寧高興得不得了,他打了個電話,派人去吩咐遊艇裡的駕駛員把遊艇打掃乾淨。

遊艇在海面上走,陸太太躺在甲板上,爾寧坐在她的身邊,陸太太低低地哼着歌,樣子是這樣的愉快。

爾寧也似乎有些迷惑,她的一雙眼睛老看着他。

「爾寧,你覺得這樣陪着我,對你是不是一種虐待?」她一面說,一面玩着他的頭髮。

爾寧當然只好否認。

「那麽你爲什麽要離得我這樣遠?」

爾寧以笑來遮掩自己的恐慌。

陸太太站了起來,她說︰「爾寧!這船太慢了一點!」

爾寧叫駕駛的加快了速度,陸太太囘過頭來笑了,她慢慢地向艙內走去,一面說︰「你來!」

爾寧跟着她進去,關上了門。

遊艇很快地在海面上進。

傍晚,他跟着陸太太囘到了陸祖華的家。

陸太太的神氣像一個勝利的戰士,而爾寧却像一頭馴服的小羊。

陸太太告訴祖華說︰「明天定三個船位到上海去,小蘇跟我們一起走。」

在淺水灣酒店的那間房裡,一個意志薄弱的青年蘇爾寧在那裡整理行裝,他望見了那朵玫瑰,他把它抛了,但他還看見了那一個十字架,他驚住了,然而只是驚而已,他已經失去了理智,再也不會明白自己爲什麽變了。

窗外的潮水,口琴的聲音,梅娘的笑容,一個一個的特寫在他的前面,但是溶化了,溶化到陸太太的眼、陸太太的頭髮以及那冶蕩的神氣裡去。

他開始了放浪的生活,他和陸太太鬼混了不久,他一個人離開了她,一個人到處在流浪,過着紙醉金迷的生活,天天在向墮落的頭上走,而且也習慣了這墮落的環境。

x x x

十八年以後,這個十字架還是那個十字架,青年的蘇爾寧變成了一個雙鬢微白的中年人。

他今天看見的新娘完全和梅娘長得一樣,那個坐在沙發上的女人正是梅娘她自己。像夢醒以後一樣的惆悵,他自己流下了淚,他明白梅娘一定已經另外嫁了人,而那個新娘就是她的女兒。

他記起那答應過的珠鍊,他立刻從椅上立起趕了出去。

這已經是晚上,珠寶店全已上了門,他趕到一家珠寶店,他使勁的把門打開,他要買一串珠鍊,他選購了一條。

他又趕到了那家大宅的前面,他敲了門,一個僕人接過了他手裡的一包禮物,叫他在門外稍等。

屋內傳岀喜樂的聲音,他慢慢地走了開去,突然裡面的音樂停止,一陣騷動,他立刻奔到牆外,他再從牆外看進去,大門開了,梅娘從裡面奔了出來,向四下看,叫着「爾寧」!

他沒有勇氣立出去,他匆匆地走了。

沙灘的旁邊,白浪捲起了晩潮,爾寧在那裡慢慢地走着。……… (完)