情人石

電影小説

石澳,是一個美麗、温暖,而又多情的漁港,多情得一如那兒的姑娘們。

不知道從什麽時候開始,也不知道因何而起,自從海邊上出現了許許多多奇形怪狀的石菌,那兒的人,就把這些石菌冠上一個美麗的名稱,叫它做「情人石」。

顯然,那些石菌是經過無數年代,由海冲激浸蝕而成。但那兒的人偏說它是女人變的,說她們默默地站在那兒,在等待着,等待那個永遠不會再囘來的情人。

這凄艷而又充滿哀傷的傳說,一直沒有消失,彷彿被命運註定了似的,要將這悲劇繼續上演。事實上亦確實如此。這裡每經過一次颱風,必有幾個男人爲無情的海洋呑噬。他們有無比的勇氣與不屈不撓的精神,而他們的妻子或愛人,亦必痴心地站在海傍等候,直到變爲化石爲止。

一

這次顯然沒有例外,一塲颱風過後,碼頭上麕集不少漁民,他們呆呆地凝望着港口,心情沉重。

其中一個叫林金水的,似乎更加焦急。這也難怪,他是船主,不止躭心在他船上工作的伙計們的性命,更躭心他的財物。

他來囘不停地走着,不時望望灰黯的天空,汹湧的海水,又不時望望呆立在一旁的蘇大貴的母親。她兩眼發直,盯着海上,那種茫然的表情令他感到一陣心酸。

驀地,他尖起耳朶來聽,似乎聽到一種熟悉的聲音,不禁呼喊起來:「是馬達的聲音!」

「嗯,我也聽見了!」

答應着的是曾阿鳳,與他同樣關心前去那條船的安危,爲的是她的哥哥曾阿保也在船上工作,另外更重要的還是蘇大貴,她暗戀着的情人。

大家都聽到了,各人面上均現出驚喜的神色,眼光不約而同朝海上望去,好似獵犬似的搜索着。

不久,他們果然見到遠處有兩條小漁船,乘風破浪駛進港口。

漁船漸漸駛近了,他們可以淸楚地看到,林金水的那條船「金發號」是給另一條船拖囘來的。曾阿保和阿猴在前面的漁船上,阿保謹愼地掌着舵,忽前忽後地望着,小心船底碰礁石。蘇大貴站在「金發號」的船頭,背靠着機艙,若無其事地吹着口哨。這是他的習慣,人們早熟悉了。不過,他永遠吹着那幾個音,反覆不停地,叫人覺得非常單調。

他的助手許德仔,疲乏地蹲在機艙邊,不知是經過岸灘的石菌時有所感觸,還是被那單調的口哨聲激得有點惱火,不禁嘰咕道:「這一次,我發誓,你再不換掉這副機器,我只好換船了!」

蘇大貴似乎充耳不聞,繼續吹着口哨。許德仔認眞起來,大聲對他說:「我跟你正經的!你玩兒

命,我可想多活幾年吶!」

「你嚷了幾百年啦!你要走,誰拉着你啦?」蘇大貴顯得厭煩地。

「哼!你以爲我捨不得呀!」德仔瞪他一眼。

這時候,船已緩緩駛進防波堤。小楞子首先興奮地喊起來,「大貴的船囘來啦!大貴和阿保的船囘來啦!」

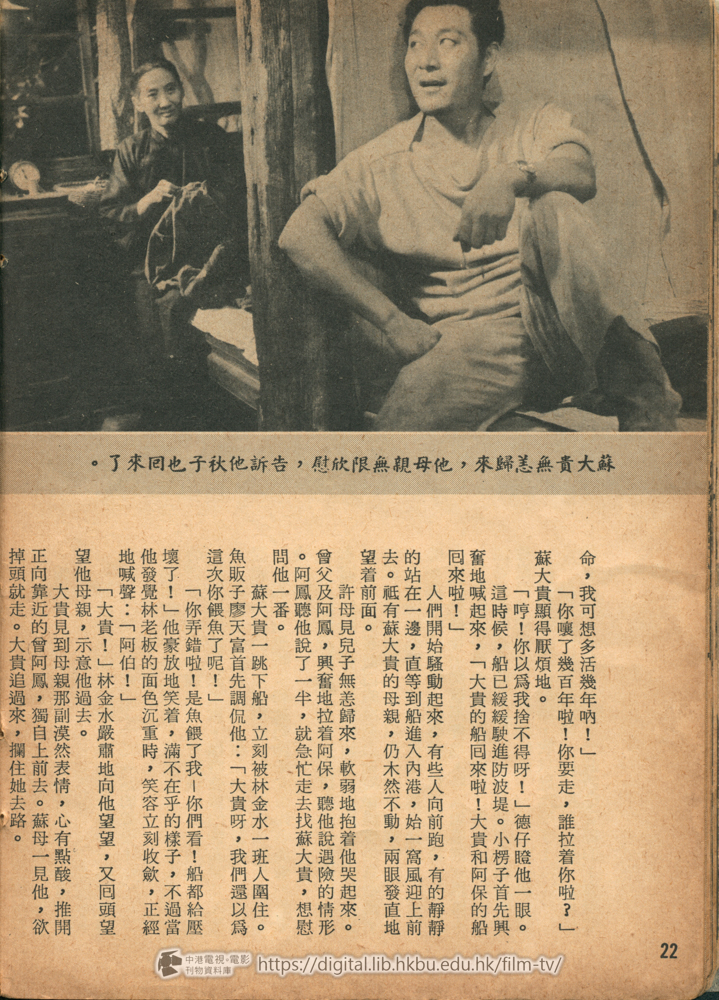

人們開始騷動起來,有些人向前跑,有的靜靜的站在一邊,直等到船進入內港,始一窩風迎上前去。祗有蘇大貴的母親,仍木然不動,兩眼發直地望着前面。

許母見兒子無恙歸來,軟弱地抱着他哭起來。曾父及阿鳳,興奮地拉着阿保,聽他說遇險的情形。阿鳳聽他說了一半,就急忙走去找蘇大貴,想慰問他一番。

蘇大貴一跳下船,立刻被林金水一班人圍住。魚販子廖天富首先調侃他:「大貴呀,我們還以爲這次你餵魚了呢!」

「你弄錯啦!是魚餵了我—你們看!船都給壓壞了!」他豪放地笑着,滿不在乎的樣子,不過當他發覺林老板的面色沉重時,笑容立刻收歛,正經地喊聲:「阿伯!」

「大貴!」林金水嚴肅地向他望望,又囘頭望望他母親,示意他過去。

大貴見到母親那副漠然表情,心有㸃酸,推開正向靠近的曾阿鳳,獨自上前去。蘇母一見他,欲掉頭就走。大貴追過來,攔住她去路。

「媽!」

「你還記得你爸,是怎麽……」

「媽!我一定聽你的話!以後颱風來之前,魚再多我也不出去!」大貴用求恕的口吻安慰母親。

這時候,船那邊,已經開始下魚了。魚會的主任龔水發在那裡喊大貴快去㸃數,大貴不敢離開,以詢問的眼光望着母親。蘇母歎口氣,透出無奈的神氣,說:「你去吧——哦,我忘了吿訴你,秋子說是今天就要囘來了!」

「哦!」大貴感到心絃震動,輕聲自語:「她囘來了!」不禁朝公路那頭望去,眼內閃出興奮的光芒。

二

秋子,是金水的獨女。年輕、活潑,爲了想趕上時代,並吸取新的知識,到城裡讀書。如今已修完中學課程,行完畢業禮,急不及待地趕囘石澳。

這時候,她正坐在公路的客車上,憑窗眺望沿途的景色。風很大,吹得她的長髮飛舞。她剛拿出粉盒想梳理一下頭髮,怎知車子一個急轉彎,粉盒掉下去,於是她俯下身去,粉盒却滾到外面座位去了,被坐在她身傍的秦宇檢去。她從座位下直起身來,才打量身邊這位搭客,穿了一身旅行服裝,樣子很英俊,像個學生。

她接過粉盒,尷尬地向他笑笑,秦宇點點頭,又拿起他的書專心來看。

秋子對這個陌生的靑年這樣用功,似乎有㸃好感,不時偸瞥他一眼,而一時對方發覺囘望過來,她又趕緊裝着對鏡扮打。

窗口的風委實太大了,吹得秋子的頭有點痛,祗得靦覥地要求秦宇跟她對調。座位本來就窄,加上秋子身上堆滿了雜亂的東西,好不容易抱起擱在懷裡,仍然掉了一個皮夾子在地,而沒有發覺。

二人剛對調好位置,秦宇一坐下,車子又來一個右轉彎,秋子一時失去重心,跌坐在秦宇懷裡。她又羞又窘,頻說對不起,她覺得從來沒有這樣丟人過,心裡愈急愈亂,她把手上的東西塞到車廂上面的衣物架上,可是衣物架上堆滿了她的東西,她用去,她用力一推想塞進去,却反而將一袋子梅子壓破,散落一地,還有些掉在秦宇的頭上,使她覺得狼狽不堪。

「對不起,眞是對不起!」秋子邊說,邊去檢梅子,藉以掩飾窘態。

秦宇毫無介意,反幽默地說:「我可以吃一顆嗎?」

他那親切的笑容使秋子覺得安慰,不禁朝他嫣然一笑,點頭允許。

秦宇幫她檢起梅子,然後搭話地問:「你要囘東部呀?」

「你怎麽知道?」秋子奇怪地朝他貶貶眼睛。

秦宇瞥一下頭上的衣物架,笑着說:「那一個旅行要帶那麽多東西!」

秋子轉動烏溜溜的眼珠子,反問她:「你看得出我是幹什麽的?」

秦宇注視她,打扮得很時髦,祗是過份妖氣,遲疑一下說:「我猜出來了,你不要生氣?」

「那當然!」

「看你的樣子和打扮,我猜你可能是酒女!」

「酒女?」這簡直是侮辱,秋子氣得幾乎從座位上跳起,給他一記耳光。但轉念一想,又壓制下來,索性開他一個玩笑,促狹地道:「你的眼睛眞厲害!」說着,又輕佻地用手肘碰他一下,用眼尾瞟着他問:「你上過酒家嗎?」

「沒…沒有!」秦宇爲她的大胆而感侷促不安了。

秋子感到痛快,忍不住低頭掩着咀笑起來。

三

大大小小的魚兒由船上卸下搬到拍賣塲。龔水發直着嚨喉在叫價,由三塊四直喊到五塊始成交。

廖天富肯出這末大的價錢來買,頗出人意外,蘇大貴興奮地走到廖天富的面前,拱拱手說:「謝謝您啦,廖大哥!」

「什麽話,我們這些魚販子全靠你們呀!」廖天富豪爽地說,實在帶點激勵的作用。

「您又罵人了!」大貴似乎明白他的用意。

「呃,大貴呀!要不要聽我說一句話!」

大貴發現他表情認眞起來,不覺一怔。「那當然聽,您說!」

「不要再固執了,換新機器吧!」

「不行,這架老機器我摸熟了,換了我反而搞不來!」

「要是像這樣再來一次呢?」

「不會那麽巧吧!」

廖天富見勸不醒他,用玩笑的口吻,故意向送單子給大貴的龔水發說:「呃,水發,記得我們蘇大哥已經『巧』過好幾次了吧!」

二人大笑起來,大貴不禁露出訕訕的表情,接過水發的魚單,轉身走出魚塲。當他走出押門時,忽發現曾阿鳳站在前面等着,便轉身朝相反的方向走去。阿鳳見了又氣又急,撒脚追上來。

「嗨!大貴哥!你看見我逃什麽呀!」

大貴只得站住。「阿鳳,你究竟想幹什麽?」

「哦,跟你說幾句話都不可以嗎?」

「這…這多難看!」大貴望望左右,似乎怕人見到。

阿鳳却誤會起來,潑辣地叫道:「難看,誰敢說我阿鳳難看?」

「沒有人敢說你難看!你好看,全石澳的女人,你最好看—好了吧?」大貴息事寧人地哄着她。

「那你爲什麽不喜歡我?」

大貴對她這份率直感到啼笑皆非,正不知怎樣囘答才好,恰有幾個漢子跑過來,邊跑邊和他招呼 :「喂,大貴,秋子囘來啦!」

大貴呆了呆,顯得有點手足無措。阿鳳說不出有了多少忌妒,肆意刺激他:「愛人囘來了,還不趕快去!」

大貴心內有着複雜的情緖,經她一挑,更不敢表露對秋子的情意,只喝斥她一句:「你別胡說!」便沉鬱地走開了。

阿鳳見他對自己如此冷淡,又恨又怒,酸溜溜地說:「哼,胡說!你以爲我眞的不知道!」

四

秋子果然囘來了,幾個熱心的漁民幫着她提東西,她還裝模作樣地跟秦宇做戲,要他到鳳仙酒家去找她。

秦宇一直沒有看出她在作僞,直到漁民叫她秋子時,才開始有點懷疑,之後又發覺她丢了皮夾子,皮夾裡有身份証和錢,才知道自己鬧了一個大笑話,急忙跳下車追去。

這時候,秋子已經入鎭了,朝囘家的路走去。

她的服裝與過份打扮,頗引起漁夫們的注意。他們樸素慣了,乍見秋子如此濃裝艷抹,覺得很不順眼,不禁引起了人們的窃窃私議。秋子並非不知道,但她故意這樣做,用行動來抗議漁人們對她的批評,因他們老是背後說她像個小妖怪。

當她經過彈子房時,小流氓簡天從又跑出來和她歪纏,給她着實奚落一番,鬧個老大沒趣。

她興高彩烈地走囘家,父親正和她的奶媽在閒談。兩人一見秋子這種裝扮,旣惹眼又與她的身份不調和,不禁齊皺起眉,秋子却自鳴得意,故意义腰擺個姿勢給父親看。

「這…這算是什麽裝呀?」林金水皺着眉問。

「妖怪裝,他們不是老批評我嗎?今天我就裝成個妖怪讓他們看看!剛才我走過街上的時候,他們一個個這樣瞪着我,後面還跟着一大堆小伙子搶着要替我提行李!」她邊說邊模倣對人們的驚異相,一派天眞而又表現出十分任性的樣兒。

奶媽不同意地搖搖頭:「你也是的,你信上不是說坐下午的直達車嗎?」

秋子說等不及了,頗關心這塲大風,問父親有沒損失。林金水吿訴她,大貴的船失踪兩天,剛剛才拖囘來。秋子急欲見大貴,忙三步倂兩步跑上樓去換衣服。

林金水見女兒焦急之情溢于言表,不禁和和奶媽交換一個會心的微笑。他說:「我想現在和大貴的媽談一談了。」

「你以爲秋子對大貴,眞的會…」奶媽問。

「你沒看見她剛才她那副樣子?」

「他們從小就是這樣,而且,要大貴入贅,我怕他媽媽不肯吧!」

「當然,這個問題我也想過。」

「還有,她在城裡讀了五六年書,說不定已經有了男朋友了呢!」

奶媽究竟多了解秋子一點,經她這一點醒,林金水倒感到事態嚴重起來,最後還是由她先去探秋子口風再說。

她走上樓,幫秋子整理東西。秋子吿訴她車上遇見秦宇的事情,他怎樣誤會自己是酒女,自己又怎樣捉弄他一番,說得有聲有色。奶媽乘機問她有沒有男朋友,秋子似乎對這問題不感興趣,胡扯一

番,換上她平時穿慣了的長褲子,一溜烟跑了,說是去找大貴。

五

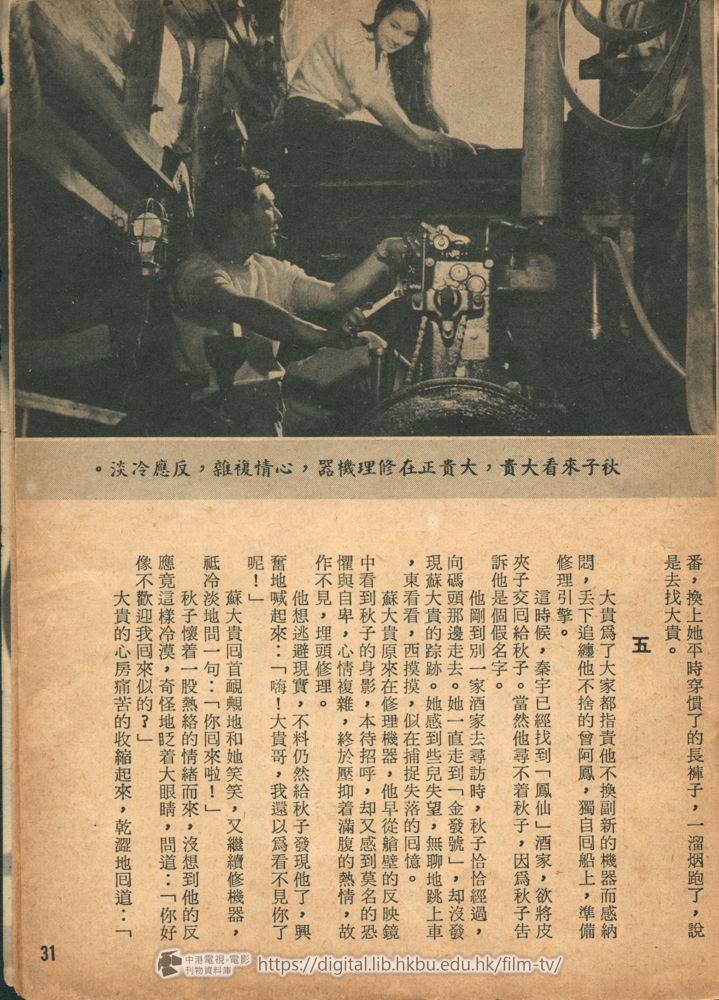

大貴爲了大家都指責他不換副新的機器而感納悶,丢下追纏他不捨的曾阿鳳,獨自囘船上,準備修理引擎。

這時候,秦宇已經找到「鳳仙」酒家,欲將皮夾子交囘給秋子。當然他尋不着秋子,因爲秋子吿訴他是個假名字。

他剛到別一家酒家去尋訪時,秋子恰恰經過,向碼頭那邊走去。她一直走到「金發號」,却沒發現蘇大貴的踪跡。她感到些兒失望,無聊地跳上車,東看看,西摸摸,似在捕捉失落的囘憶。

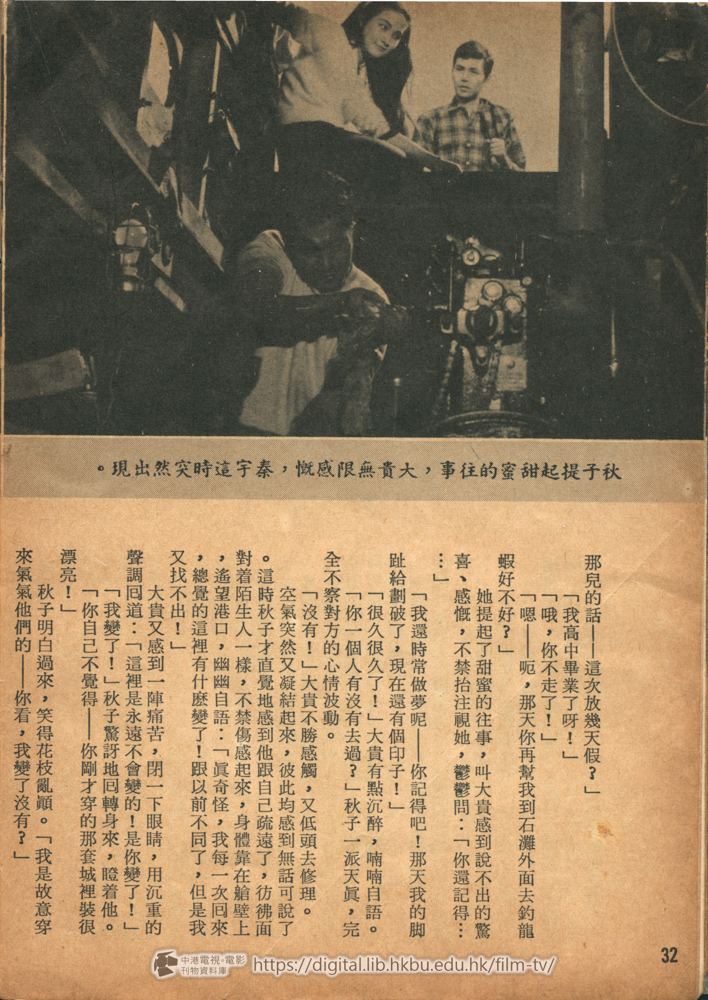

蘇大貴原來在修理機器,他早從艙壁的反映鏡中看到秋子的身影;本待招呼,却又感到莫名的恐懼與自卑,心情複雜,終於壓抑着滿腹的熱情,故作不見,埋頭修理。

他想逃避現實,不料仍然給秋子發現他了,興奮地喊起來:「嗨!大貴哥,我還以爲看不見你了 呢!」

蘇大貴囘首靦覥地和她笑笑,又繼續修機器,祗冷淡地問一句:「你囘來啦!」

秋子懷着一股熱絡的情緖而來,沒想到他的反應竟這樣冷漠,奇怪地眨着大眼睛,問道:「你好像不歡迎我囘來似的?」

大貴的心房痛苦的收縮起來,乾澀地囘道:「那兒的話?這次放幾天假?」

「我高中畢業了呀!」

「哦,你不走了!」

「嗯——呃,那天你再幫我到石灘外面去釣龍蝦好不好?」

她提起了甜蜜的往事,叫大貴感到說不出的驚喜、感慨,不禁抬注視她,鬱鬱問:「你還記得… …」

「我還時常做夢呢——你記得吧!那天我的脚趾給劃破了,現在還有個印子!」

「很久很久了!」大貴有點沉醉,喃喃自語。

「你一個人有沒有去過?」秋子一派天眞,完全不察對方的心情波動。

「沒有!」大貴不勝感觸,又低頭去修理。

空氣突然又凝結起來,彼此均感到無話可說了。這時秋子才直覺地感到他跟自己疏遠了,彷彿面對着陌生人一樣,不禁傷感起來,身體靠在艙壁上,遙望港口,幽幽自語:「眞奇怪,我每一次囘來,總覺的這裡有什麽變了!跟以前不同了,但是我又找不出!」

大貴又感到一陣痛苦,閉一下眼睛,用沉重的聲調囘道:「這裡是永遠不會變的!是你變了!」

「我變了!」秋子驚訝地囘轉身來,瞪着他。 「你自己不覺得——你剛才穿的那套城裡裝很漂亮!」

秋子明白過來,笑得花枝亂顚。「我是故意穿來氣氣他們的——你看,我變了沒有?」

那使蘇大貴不得不囘身過來正視她,果然她完全沒變,一樣的熱情、活潑,仍是老樣子,那是他喜愛而又傾心的本來面目。他忍不住笑了,從心底泛起深情的微笑。秋子也笑了,笑得無邪、甜蜜。

這一笑,又把二人的距離拉近。大貴想做完未完的工作,即陪她去見她的外公。

秋子等着他,忽然發現秦宇一路找尋過來,站在碼頭上盯着她看,似有點懷疑她是否那車中認識的那位小姐。秋子索性跳上岸,沒理會他,即直跑過去。秦宇正在考慮該不該跟過去問她時,大貴在喊請她把老虎鉗子給他,而秋子已經跑開了,秦宇祗得跳下船,把丢在甲板上的鉗子遞給大貴。

大貴埋頭在修理,並未發覺秋子走了,却來了個陌生人,還在那裡嘮嘮叨叨地說:「好了,你聽呀——一二三!」他滿以爲引擎修好了,怎知搖了三下,沒有發動。於是,又猛力搖了十幾轉,引擎仍然沒有聲音,不禁發出疑問:「奇怪了,應該發動才對呀?」

秦宇對這門學問非常熟悉,忍不住接嘴:「大槪火頭有點毛病!」

這時候大貴才發覺站在他面前的是個年輕小伙子,連忙走上甲板。秦宇指指那邊,吿訴他秋子早走了。大貴不悅的朝他上下打量,秦宇却自吿奮勇要替他修理。大貴想讓他碰釘子,冷笑着向秦宇偏偏頭,示意他儘可以去試試,逕自走去漁會休息。

龔水發見大貴來,忙拉着吿訴他許德仔眞是要換船了。大貴非常自信,認爲他的老機器仍然可以

用,並譏笑秦宇不自量替他修理,說着,還對龔水發誇口,若秦宇有本事將機器修得發動,他就把它拆開,一個螺絲一個螺絲呑下去。怎知話剛說完,外面的引擎聲怒吼起來。他幾乎不相信自己的耳朶,但終於壓不住興奮,飛速地衝出去。

秦宇果然替他修好了,毛病出在火頭上,不過警吿他,那副機器委實老得要報廢了。

大貴想不到他有眞一手,不禁對他另眼相看。當秦宇向他提出要在這裡找份工作時,爽快地答應了,立刻帶他到漁會去辦手續,然後領他去見林老板。

這眞是不打不相識,片刻功夫,二人已熟識得彷彿老朋友一般。

六

大貴領秦宇到林家,拜見老板。林金水對這個外地來小伙子似不太信任,恐他沒有長心。當林金水遲遲疑疑說出這個感想時,秦宇非常自負而又眞誠的表示,他將是第一個在這兒幹得長的外地人。

林金水想試試他的勇氣,終於答應大貴僱用他做助手。

三人談着,秋子從外邊跑囘來,見大貴與秦宇在一起,不禁愕然。秦宇更加吃驚,這時始悟被她戲弄。大貴不知他倆早已在車上相識,還爲二人介紹,遂即吿辭,與秦宇離去,將船開進船塢修理。

七

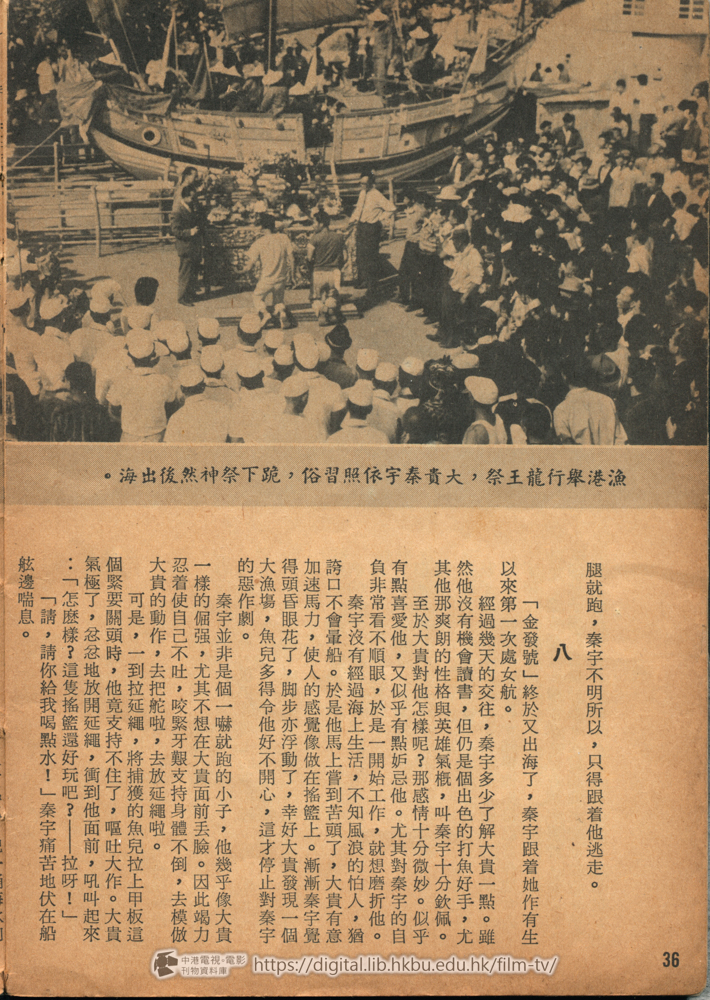

一週後,「金發號」修理好,準備下水了。

林金水同他岳父蔡添丁來到船塢,爲「金發號 」舉行一個簡單的下水儀式。

蔡添丁頗欣賞秦宇,向林金水査問他的來歷。林金水對外地人始終有成見,認爲他一定做不長,和大貴也一定合不來。

蔡添丁不以爲然,但却沒有和他辯論,逕自走了。林金水遂即領一班人往廟裡祭神,補行最後一道習俗。

大貴和秦宇完全陪太子讀書,他們對這種迷信的玩意兒全不感興趣,一行完禮,即悄悄溜出來,同舒一口氣,彷彿將肩上的重担卸下般輕鬆。

二人走出廟門口,即發現廣塲上有兩個漁民在打架。於是,趕過去欲勸架,沒想到反而被誤打,二人童心未泯,互相使個眼色,即加入戰團,一個收拾一個,打得那兩個漁民莫名其妙,但却不是他們的對手,變得一片混戰,最後大貴與秦宇也好笑起來,不知爲何打架。

架打完了,大貴嚷着要請大家喝酒。他的豪邁與洒脫就叫人敬重,反弄得那兩個肇事人不好意思起來。

秦宇一發現秋子也在觀戰,忙過去和她招呼,秋子却不理不睬。秦宇將皮夾子還給她,欲向她解釋留下來的原因。秋子却恨他把自己當作壞女人,不聽他解釋就跑了。

秦宇碰了一鼻子灰,站在那兒發愕,實在想不通秋子爲何這樣惱他。大貴囘頭來把他拉走,恰巧瞥見曾阿鳳從那頭趕來,立刻像逃避什麽似的,撒腿就跑,秦宇不明所以,只得跟着他逃走。

八

「金發號」終於又出海了,秦宇跟着她作有生以來第一次處女航。

經過幾天的交往,秦宇多少了解大貴一點。雖然他沒有機會讀書,但仍是個出色的打魚好手,尤其他那爽朗的性格與英雄氣槪,叫秦宇十分欽佩。

至於大貴對他怎樣呢?那感情十分微妙。似乎有㸃喜愛他,又似乎有㸃妒忌他。尤其對秦宇的自負非常看不順眼,於是一開始工作,就想磨折他。

秦宇沒有經過海上生活,不知風浪的怕人,猶誇口不會暈船。於是他馬上嘗到苦頭了,大貴有意加速馬力,使人的感覺像做在搖籃上。漸漸秦宇覺得頭昏眼花了,脚步亦浮動了,幸好大貴發現一個大漁塲,魚兒多得令他好不開心,這才停止對秦宇的惡作劇。

秦宇並非是個一嚇就跑的小子,他幾乎像大貴一樣的倔强,尤其不想在大貴面前丢臉。因此竭力忍着使自己不吐,咬緊牙艱支持身體不倒,去模倣大貴的動作,去把舵啦,去放延繩啦。

可是,一到拉延繩,將捕獲的魚兒拉上甲板這個緊要關頭時,他竟支持不住了,嘔吐大作。大貴氣極了,忿忿地放開延繩,衝到他面前,吼叫起來 :「怎麼樣?這隻搖籃還好玩吧?——拉呀!」

「請,請你給我喝點水!」秦宇痛苦地伏在船舷邊喘息。

「喝水?好!」大貴沒好氣地,兜一桶海水向他臉上猛潑過去,一邊還譏諷着:「夠不夠?」

秦宇恨透了,他正感極不舒服的時候,大貴還這樣對待他,實在叫人心寒。他眞想敎訓他,却又無還擊的力量,剛掙扎着爬起,大貴又兜頭向他潑一桶海水,終於又倒在甲板上。

「你以爲你自己是英雄,滿肚子學問,什麽都能做——站起來呀!喏,像我這樣,站起來呀!」大貴詛咒着,諷刺着,不留一點餘地。

秦宇給他激瘋了,再度掙扎着站起來,雙拳緊握,向他怒目而視,大有跟你拼個你死我活之態。

大貴瞧他這付模樣,滿意地笑起來:「對了,這樣才像男人呀——來,快點,我們還來得及放第二次延繩!」

原來他本性並不是這樣暴戾,只是想激起秦宇的男人氣槪而已!

秦宇對他大爲傾服,也爲自己沒有示弱而感驕傲,今天他總算是遇到對手了。

九

經過這一次以後,二人合作得更加愉快,彼此惺惺相惜,情同手足。

又是一個風黃昏,二人捕魚囘航,互談心事。秦宇無意中提及曾阿鳳,問大貴爲何逃避她。大貴表示另有所屬,並爲他的愛人打了一條金手練。秦宇好奇地追問他戀的是誰,大貴却囁嚅不能答,說自己心怯,從來未向對方透露過。當他反問秦宇時,

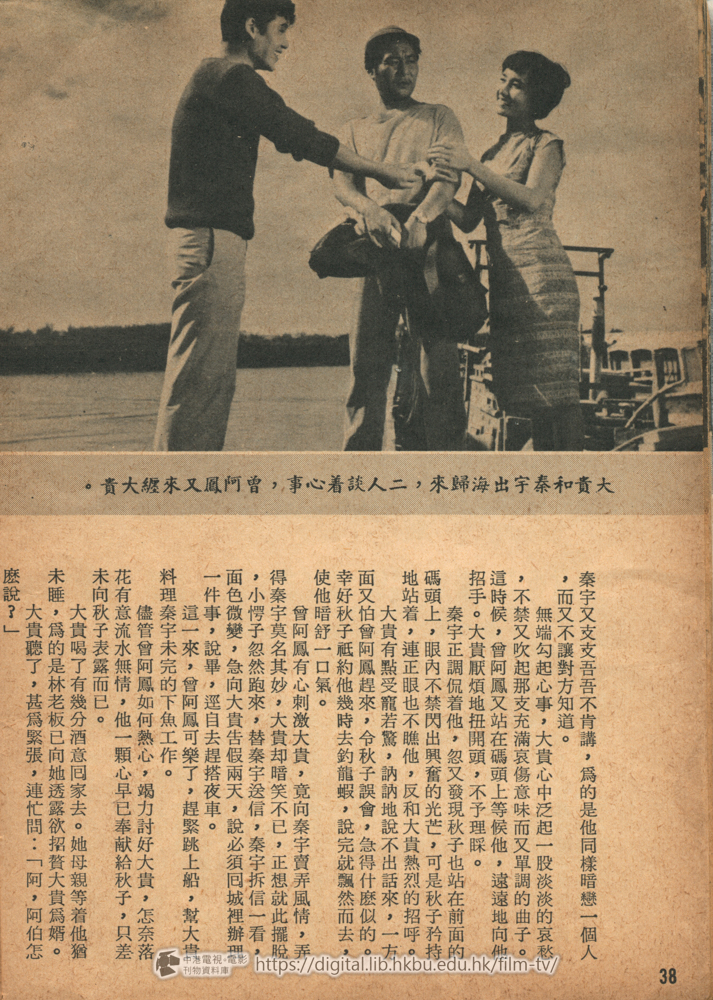

秦宇又支支吾吾不肯講,爲的是他同樣暗戀一個人,而又不讓對方知道。

無端勾起心事,大貴心中泛起一股淡淡的哀愁,不禁又吹起那支充滿哀傷意味而又單調的曲子。這時候,曾阿鳳又站在碼頭上等候他,遠遠地向他招手。大貴厭煩地扭開頭,不予理睬。

秦宇正調侃着他,忽又發現秋子也站在前面的碼頭上,眼內不禁閃出興奮的光芒,可是秋子矜持地站着,連正眼也不瞧他,反和大貴熱烈的招呼。

大貴有點受寵若驚,訥訥地說不出話來,一方面又怕曾阿鳳趕來,令秋子誤會,急得什麽似的。幸好秋子祗約他幾時去釣龍蝦,說完就飄然而去,使他暗舒一口氣。

曾阿鳳有心刺激大貴,竟向秦宇賣弄風情,弄得秦宇莫名其妙,大貴却暗笑不已,正想就此擺脫,小愕子忽然跑來,替秦宇送信,秦宇拆信一看,面色微變,急向大貴吿假兩天,說必須囘城裡辦理一件事,說畢,逕自去趕搭夜車。

這一來,曾阿鳳可樂了,趕緊跳上船,幫大貴料理秦宇未完的下魚工作。

儘管曾阿鳳如何熱心,竭力討好大貴,怎奈落花有意流水無情,他一顆心早已奉献給秋子,只差未向秋子表露而已。

大貴喝了有幾分酒意囘家去。她母親等着他猶未睡,爲的是林老板已向她透露欲招贅大貴爲婿。

大貴聽了,甚爲緊張,連忙問:「阿,阿伯怎麽說?」

「我已經囘絕他了!」蘇母平靜答。

「爲什麽?」大貴意外地一怔。

「他要你入贅他們林家!」

「啊… …」大貴絕望地以手蒙着臉。

蘇母深深地望兒子一眼,心房也痛苦地收縮起來。「其實,我也知道,你很喜歡秋子,不過,現在他們是有錢人家了,我們蘇家只賸下你一個,將來蘇家的香火………」

她感到抱歉與痛苦終至泣不成聲。

大貴知道無法說服她,也聽不下去了,倏地起身,緊緊揑着那條手練,像風似的捲了出去。蘇母顚仆出來喊他,呼聲却被風聲捲得無影無踪。

大貴不知何去何從,終又囘到他剛才喝酒的地方。

衆人見他去而復返,皆投以奇異的眼光。酒女諂媚地挨過來,給大貴粗暴地推開,一味灌酒。他想用酒來麻醉自己,忘了秋子,忘了一切。

像這樣的情形在大貴身上很少發現,大家均感到奇怪、錯愕。大貴終於感覺到了,舉杯邀大家喝酒。許德仔憂愁地望着他,似沒有心情喝酒。大貴一見他這付喪氣相,不由發火,把杯子往桌上一樌,大聲責罵他,要他喝。

曾阿保有點幸災樂禍,譏笑德仔沒人要他做工。大貴一時性起,跟阿保打賭,偏要德仔隨他出海去捕魚,想幫德仔出一口氣。阿保自然不肯認輸,就這樣大貴冒着風雨,帶德仔出海去了!

XXX

事實証明,人不能抗拒大自然,大貴與德仔就這樣失踪了。

曾阿保因事情由他而起,頗覺內疚,在海上搜索了兩天,最後祗尋到德仔的屍體,及大貴的一件衣服,袋裡還有那條大貴視同生命的手練。

大貴的母親睹物思人,一慟而絕。德仔的媽受不了這個刺激,當堂發瘋,手舞足蹈,語無倫次地大喊:「咚咚咚,海龍王來啦……」令在塲的人莫不一洒同情之淚。

秦宇囘來了,那不過是三天以後的事情。當他發現人事全非時,不由大吃一驚。他想,假如不是他囘城的話,事情可能不會發生,因此良心上頗感不安與自責。於是,租了一條船,又到附近去搜索,希望奇蹟出現,把大貴找囘來。

當然,那是不可能的。他又白費了一天心機。

雖然他這樣做,但仍沒有得到當地人的諒解。尤其是林老板,他一直認爲這事與秦宇有多少關連,彷彿沒有他,大貴就不會遭到不幸了。

秦宇也感覺到,於是收拾行李準備離去。他向大貴的母親吿別,並留下一點錢給她,怎知在大貴家又邂逅秋子,那使他更覺惆悵,與之無言分手。

可是,他一離開蘇家時,另一條船主李靖仁,又懇切地挽留他爲自己工作。

秦宇實在沒有任何打算,又頗留戀這個地方,終於爲他的熱誠打動而答應留下來。

十一

失去大貴後的秋子,更顯得落寞、孤獨。她常獨個兒坐在沙灘上沉思,囘憶着那些甜蜜的往事。

這一天,她又坐在那裡了,手上玩弄着大貴那條手鍊。驀地,她聽到口哨聲,又是那支她熟悉的單調而又充滿傷感意味的曲子,「莫不是……」 她吃驚地囘頭來望,來的却不是大貴,而是即將變成大貴影子的秦宇!

這一刻秋子說不出是驚,是喜;是恨,是愛。

她怔怔望着他,內心却激盪着。

秦宇似乎有點窘,又似乎有點胆怯,與她對望一陣,終於轉身欲走,而秋子却開口招呼他了。「秦先生!秦先生!」

秦宇只得停步,囘身凝視她。

「你爲大貴那樣做,我們都很感激你!」秋子不像從前那樣對他抱着敵視的態度,相反的,她的表情很眞摯。

那叫秦宇感到意外,也感到內疚,赧然說:「我應該這樣做的,都怪我不好,要是我不走開的話,也許… …」

「別這樣說,命運本來就是這樣!」

「是的,命運。」秦宇茫然地望着海,似乎懷疑漁人生于海是否也該死于海。

秋子看看手上的手鍊,又揑緊它,然後抬頭望秦宇:「你能夠原諒我嗎?」

「原諒你?」秦宇困惑不解地將視線拉囘移到她臉上。

「嗯,我不應該誤會你!從那天大貴帶你到我家裡來開始,我就認爲你不是爲了這份工作留下來 的!」

秦宇玩味着她的話,彷彿得到一個暗示,眼內不由射出興奮的光芒。

「我不像一個可以做這種工作的?」他反問。

「嗯,你本來就不是嘛!」秋子微微一笑。「可是現在我又留下來了——這次又爲了什麽呢?」

「眞的,你吿訴我,是爲了什麼?」秋子急切地問,似想証明什麽。

秦宇深深望着她,畧帶激動地:「以前我也不知道,但是現在我明白了!是爲了你!」

秋子一直懷疑他是爲自己而留下來,如今証實確是如此,心中又驚又喜,不禁朝那些石菌瞥了ー眼,突然感到害怕起來,冲口說:

「你不應該再留下來!」

「爲什麽?」秦宇一怔。

「我怕!我眞的怕!」秋子軟弱地靠近他。

「別傻!有什麽好怕的!」

「我忽然有一個預感,你會像大貴一樣,一去不再囘來!」秋子說完,發了一會兒愕,忽又變得高興,眼內閃出異彩,瞪着秦宇說:「我說出來了!說了出來就不會變成事實的!」

秦宇見她忽憂忽喜,給她弄得莫名其妙,最後才省悟過來,不由失笑起來:「你眞迷信!」

「你說這是迷信?」

「呃,我問你,要是我不囘來,你會不會變成這種石?」

「我當然要變,我要站在最前面!那邊可以望得遠一點!」秋子熱情奔放,忍不住流出淚來。秦宇感動得說不出話來,伸手替秋子抹淚。秋子緩緩闔上眼睛,秦宇情不自禁低下頭去吻她。簡單的言語,却表露了深切的情意。這一刻,兩人都沉醉在愛河裡!

十二

一吻定情後,秦宇與秋子的感情急速上昇,除了工作時間,二人一直厮守在一起。這樣便招到小流氓簡天從的嫉妬。簡天從一直在轉秋子的念頭,雖然秋子從不假以詞色,而他仍死心不息。過去他還懼怕大貴幾分,如今大貴失踪,他更以爲秋子非他莫屬,沒想到給這個外來的小子搶了先去,怎不叫他又妬又恨。

這天,他領着一班無聊的漁民到碼頭上,欲向秦宇挑釁。秦宇機警,先遣走秋子,處處謙讓,避免和他們正面衝突。

謝從敏和秦宇友善,恐他遭人暗算,鼓勵他去向秋子的父親求婚。秦宇想想,祗有這條路可行,鼓起勇氣往見林金水。

林金水因他來歷不明,一口加以拒絕。秦宇苦苦懇求,請他說明原因。金水被他逼得無可奈何,坦認說他女兒不能嫁給一個連一條船都沒有的人!

秦宇知他嫌自己貧窮,不禁這樣問:「要是我有了船呢?」

金水輕蔑地笑起來,隨口答:「你有了船再說吧!」

秦宇喜孜孜地走了,對前途滿具信心。

可是,他一踏出林家的大門,就知道事情並不如他想像那末簡單;首先,他到那兒去籌這筆錢呢?沒有錢就買不到船,也就是說得不到秋子。

這問題令他煩惱、惆悵,更沒有面目去見秋子,日日徘徊在碼頭上,望着一條新漁船出神。

李淸仁一向對秦宇有好感,一聽說他有困難,便仗義將自己一條破船送給他,要秦宇自己修理,等以後有了入息,再慢慢算錢。

秦宇喜出望外,忙去吿訴秋子。秋子欲助秦宇一臂之力,私下先去會外公蔡添丁,央求他無論如何要幫助秦宇修船。

蔡添丁拗不過秋子,只得答應替秦宇修船,不過,要秦宇爲他修理引擎,做爲交換條件。

在衆人的協助下,船很快就修好了,秦宇滿懷樂觀地又去會林金水。怎知林金水又出難題,向他要五萬元禮金及五百盒禮餅。

林金水明知秦宇無法做到,偏要出這些難題,顯然他是有意刁難,或者說,他乾脆不想把女兒嫁給外地人。

秦宇沒想到林金水如此勢利,一時氣怒,出言諷刺,譏笑他嫁女兒當買賣做,並說秋子已經滿了二十歲,已足法定年齡,希望她自己决定一下。說罷,負氣而出。

秋子亦恨父親作梗,一怒離家,逕往會秦宇,表示决心跟秦宇走,隨他到天涯海角。

秦宇雖感怒憤,却沒有喪失理智,反苦勸秋子歸家,以待她父親囘心轉意。

正當他們的婚事僵着而無法解决時,一件使人意想不到的事情又發生了!

原來蘇大貴又神秘的出現了,他是從海上出去的,却是從陸上囘來,手裡提着一只標着菲律賓航空公司字樣的旅行袋。

他像謎一樣的失踪,又像謎一樣的歸來,不過不管怎樣,他在人們的心中是個英雄。因此,他一出現就引起大夥兒的注意,爭相走去把他迎入酒家喝酒。

謝從敏知道大貴一出現就從此多事了,他不能阻止人們不向大貴嘵舌,祗有忙不迭去通秦宇知道。可是,他還來不及向秦宇解釋,秦宇就興奮地跑來了。

秦宇一直跑到鳳仙酒家,熱絡絡地和大貴招呼。可是他却得到一個非常冷淡的囘答,每一個人的眼睛都瞪着他,大貴的眼睛瞪得更大,一臉酒氣與殺氣。

秦宇本能地感到空氣不對,不禁遲疑不前,喉嚨梗澀地說:「大貴,我知道你一定會囘來的!」

大貴兇神惡煞地瞪着他,等他走近時,一揮拳將他打跌在地,並不客氣地囘道:「我當然要囘來呀!你以爲我已經完了嗎 秦宇感到莫名其妙,摸摸被他打痛的下頷,又趨前問:「大貴,你怎麼啦?喝醉啦?」

「我就是醉了,我心裡也明白!我算是看錯了人,居然還把你當作朋友!」

大貴像喪失了理智,撲上前去打秦宇,手下毫不留情。秦宇雖然不明白何處開罪他,但却聽出他話中有話,因此,他一直不還手,只左右閃避,一邊想喝止他這種瘋狂的舉動,大叫:「大貴!你瘋啦!」

「我當然瘋了!我揍死你這個不講義氣的傢伙!」大貴吼叫着。

這時候,在塲的人都怕眞的鬧出人命案來,曾阿保幾個人死命拉住大貴。李淸仁等又拖開秦宇,不使二人接近。

秦宇被大貴聲聲指責,倒有點不服氣,一邊掙扎,一邊直喊:「你們放開!你們放開我——你說什麽,我不講義氣?」

「哼!裝得倒像!」大貴用力一擺,擺脫抓住他手的人,聲色俱厲地:「我問你,林秋子是誰的 !」

說着,再要衝過去,大家死命拖住他。秦宇那邊也將秦宇連架帶推地拖出走廊。

秦宇此時始憬悟捲入三角戀愛的漩渦,欲向大貴解釋,經李淸仁苦勸,說大貴在氣頭上,費盡唇舌亦未必得他諒解,不如等大貴氣平後再說。秦宇無可奈何,怏怏離去。

他愈想愈覺不快,决心找秋子談談,澄淸這個

?」