電影小說

地下火花

一

在曼谷節甲越警署內,乃然警中尉神色黯淡地追述着一件往事一件身歷其境,可歌可泣的事蹟。

那是在一九三七年,中國抗戰爆發,蘆溝橋的烟火氣味吹到了曼谷。「靑抗會」在泰國開始活動,要求泰國華僑一致爲抗日戰爭作後盾,踴躍輸將,支持這一塲神聖的戰爭。

二

在曼谷街頭,黑暗中有一個人影閃動着,悄悄地偷進了「陳炳春銀行」。這個人就是福利——一個黑勢力的行動份子。

福利進門後,依照預定的計劃行事。他迅速地闖進主人的臥室,刺死了銀行經理陳鴻義,旋卽越墻而去。

警探在現塲上發現一枝半邊剪刀,上繫布條,書有「靑抗」二字。表面的線索,只是如此而已。

第二天陳炳春銀行門前貼出一張白紙,是爲了主人之死報喪的。

三

大榮額上全是汗珠,他正要轉過一條巷子的拐角時,突然,一隻手把他拉住,大榮大吃一驚,但定神一看,拉住他的人,原來是他的妻子盧雲。

「大榮,你到那兒去啊?」

「喔!盧雲!」大榮慌里慌張。

「怎麽啦?那麽急,到那兒去呀?」大榮向左右張望一下:「你來幹嗎?嗨!你來這兒幹嗎?」

「大榮……你怎麼啦?」

「不要着急!……眼前,我們暫時還不會離開。」

「什麼?離開?」

「嗨!這還不明白嗎?爲了生活,我……我就得去……」

「去那兒呀?……大榮。」

「這……這一個,我……我不能說……他們,不讓我說,就是自己的妻子,他們也……」

「他們?他們是誰呀?」盧雲急得哭了出來。

大榮避不作答,看着妻子,很久,才作了决定。

「我走了!」大榮决然的說。

盧雲停止哭泣:「大榮!你到那兒去?」

大榮止歩,看着盧雲心有不忍……但終於硬着心腸離去。

大榮的背影,向「節甲越」警署急走,消失。

咖啡店前,大榮站住,欲向左轉又欲向右轉,委决不下,左瞻右顧之後終於走入咖啡店。他叫夥計拿咖啡,但眼睛却沒有向誰看,滿臉緊張之色。

四

在「節甲越」警署門前,一輛汽車開到,錫琳下車,走入警署。他是剛從星加坡來的。警署内汶頌中士正忙於工作,看到錫琳。

錫琳有所陳述,汶頌引他直入警長室。

乃塢泰警上尉詫異地看着錫琳,說:「怎麽?你……有什麽事嗎?」

「我……我叫陳錫琳,陳炳春銀行主人陳鴻義,是我父親。」

坐在另一辦公桌邊的乃然中尉,立卽抬頭注視。

「陳鴻義?是你父親?」乃塢疑惑的問。

「是的,警長。」

「你幾時囘曼谷的?」

「昨天,坐飛機囘來的。」

「你已經知道……」

錫琳緊接着說:「是的,家裏打電報給我的……警長,這是謀殺案,行刺家父的兇手,是不應該讓他逍遙法外的,我希望……」

「當然當然!這是我們的責任,現在,我們已經在辦理這一件事情。來,我介紹乃然先生,跟你認識,」

錫琳立卽趨至乃然前,與乃然握手:「乃然先生,久仰了!我……我很榮幸能够認識你,我想,您不會嫌我冒昧吧?」

乃然微笑,對他的遭遇表示同情。

五

大榮掙扎着闖入警長室。

「我……我是單邊剪刀黨……單邊剪刀,殺死了陳鴻義,」大榮喘着氣這樣嚷着。

錫琳正在警署,聽到這話走向大榮,一把抓住他。

「別動手!」乃然急忙勸止。

「哈!你……你是陳錫琳!啊!陳鴻義的兒子!……對了!對了!你也是他們的對像。一面說,一面痛苦地發抖。

「是你?你殺了我父親,還要殺我?」

「我……我不是『靑抗團』的團員,你不要寃枉『靑抗團』!殺死你父親的,是一個鬼的組織。」大榮退到牆邊,大嚷……

六

曼谷黃橋區的夜色,陰暗,混沌,彷彿有一層陰影投射在半空,咖啡店裏,許多人在喝咖啡。

由於大榮這條線索,乃然警中尉,汶頌警長,錫琳和大榮都改扮裝束,到黃橋區尋覓凶殺案的主犯。

「是的!……陳芝寶,背朝着外邊坐的那一個,他……他就是主犯,跟他一起的那一個,就是福利,行刺的兇手!」大榮指着兩個座上客,叫乃然認識淸楚。

「兩個人都在嗎?」錫琳問。

「都在裏邊。」天榮答話。

錫琳摸懷中手鎗,乃然碰他一下,示意勿動。

「別忙!……現在,我們的目的是先看一看,認淸楚他們的眞面目,」乃然又對汶頌說「你帶大榮走吧!」先把他們支開。

乃然與錫琳走過咖啡店前,又詳細的看淸楚了陳芝寶和福利旳面目。

七

誰知就在這一天晚上,大榮的妻子盧雲已被暗殺。而大業在妻子被殺後一無所聞,當晚他仍然依約前往海天樓會晤盧雲。

晚九時正,在海天樓後面出現了一個女子,大榮大聲喊着:

「盧雲,盧雲!。」

當他快要走近那婦人身邊時,突然一隻飛刀,「嗖!」的一聲刺中大榮胸膛。他只幌了兩幌便撲倒街頭,他極力掙扎,發覺那婦人並非盧雲,欲想說話,但已不能出聲。

這個女人名叫「阿玲」。她痛苦地看着大榮掙扎,死去。

警車開到時,只有一具横屍,屍上的刀和地下的刀都扎着紅布,上有「靑抗」的標記。

八

乃然等一行返囘警署,正有一個自稱盧雲的女人在警署求見。使得乃然疑惑不定。

婦人走後,在警署內的一份密件,也不翼而飛。乃然覺悟到這婦人的行動有點離奇,於是親自追踪。

九

賓和環本是一對露水情鴛,二人時常吵架。這一天,不知爲了什麼,賓把阿環打了一頓,自己也負氣出門。

在一條濕巷內,賓搖搖幌幌地走着。忽然他看見——阿玲在前,乃然追踪;而在乃然之後,又有福利監視。

福利突上前,行刺乃然,乃然用柔術捉住福利。玲急轉身,拔出武器——注射針,擬向乃然下手,賓奮身上前阻止,將玲擊倒。

乃然猛摔福利福利手中刀跌落,乃然上前,福利伸腿將乃然拌跌;福利站起,與賓扭打,賓將福利擊倒,轉身欲對付玲,乃然已站起,喝令:「住手!」

玲欲逃走,乃然抓住了她,衣服扯破,露出臂部。

玲臂部刺着「靑抗」記號。

這時福利起身,刺傷阿賓。乃然急去救賓,阿玲乘機逸去。

⋯⋯

阿賓對乃然有了這一塲救命之恩,他自己也得到一個自新的機會。

阿賓在路上踉蹌的走着,他感到興奮和生機,在一片遠景中,他實在需要一個女人,在他所認識的女人中,阿環是他的唯一的心上人。在路上他選購了一副金鍊子,作爲送給阿環的禮物。

可是,歹徒是不容許他走向新生的,歹徒們殺死了他的內弟阿旺,擄去了他的愛人阿環,作爲誘餌。

阿賓的心房陷於悲哀和戰慄之中。

十

廊空巷遠景,一片混沌,這是個賭徒聚集的地方。

七利坐在一隻桌邊的椅子上,阿賓坐在對面。

「我叫阿賓,有人說,七利是最爽快的,所以我特地來拜訪您來了。」阿賓自我介紹。

「爽快!你說得太好了,我可不敢當,……有什麼事情嗎?」

「是的,有一點兒小事,想麻煩你七利哥。」阿賓探過頭去,對七利耳語:

「事情是這樣的:我無意中帮了警長一個忙,這算是得罪了人了,看起來我的性命,早晚要不保了!現在……我眞替阿環担心!」

「阿環?你替她担心?」

「別開玩笑了,老哥!」

賓作立起狀,又想起什麽似的,再坐下:「我看,這樣吧!……老哥您不知道,就算了!您還是賣一把鎗給我吧,就像您賣給許多人的那種鎗。」

七利看了賓一下,然後微笑。

「老哥,別笑?可以賣給我嗎?」賓哀求着。

「賣是可以的,我可到手一筆錢。可是,這沒有什麽好處,假如你要拿去和阿汕拼命的話。」

「誰?。……誰?你說誰?」賓追問。

七利眼晴看了四週之後,和他耳語:「金汕……他啊!就是那一晚跟你打架的傢伙,他就是綁架阿環的人。但是阿汕並不是一個人,而且……他的指甲……是靑的。」

「靑指甲?」賓陷入茫然中。

「不必給我什麼錢,算借你用好了。我相信你,也許,你會把鎗還給我的,拿去吧!」

七利終於把槍交給賓。

⋯⋯

在經過一番調查之後,乃然警中尉帶了汶頌和阿賓,進入匪窟,由七利作內應。這時賓才知道七利是警方的線人。

「這兒,只有我們跟靑指甲黨打交道……可是,我們要冒充是他們一黨,這叫做『不入虎穴,焉得虎子」?』七利輕輕的說。

遠遠望去有一間密室,其中顯出一個男子,正在開亮油燈,室內的佈置是古中國式的,在玻璃牆的那邊見到佛堂和廟宇,以及在月色下的廣塲和樹木。

「那就是……金汕,」賓辨淸了對方的面目。

「殺我父親的就是他,金汕。」七利痛恨地說。

這時通過玻璃,可見汕從廟寺裏急速走來,拔出尖刀。

接着汕的匪徒也各持刀槍,從廟寺方面集合而來。

「快走!他們發覺了!」汶頌急忙地說。

「他們倒要消滅我們了!撒退!⋯⋯」七利應聲。

汕的黨徒七、八人從窓外跳進來,從門口闖進來,他們開鎗,有的拋刀子。

賓剛要掏出手槍,但却立刻仰倒閃避,一把飛來的尖刀,經過他的臉刺在牆上。

汶頌正爬行,二三個能黨把他圍毆。

乃然正在和一個巨漢搏鬥,那漢子持刀,兩方相持不下。

七利跳至廣塲中,和匪徒開鎗互撃。

賓把一匪擊倒,又將另一匪的尖刀搶過來,反手把該匪刺斃,實爬到機關門邊,準備開門,但他的頭已被椅脚擊中了。

巨漢欲刺乃然,這時巨漢被一隻黑手用花瓶擊中頭部倒下去,這隻黑手就是玲,她拖着乃然爬去。

「誰?」乃然把她的頸項捉住,準備動手打她。

「別嚷!跟我這一邊來!」一陣淸脆而微妙的聲音。

室內黑暗,玲帶乃然走到一處可以走向下邊去的通道口,這通道口是一扇可以開關的地板,此時,一道光照射進來,並有鎗聲。

玲讓乃然從通道口下去,玲跟隨着,然後關了通道門進入地下室。

玲推他,推他出去,乃然叫了一聲,然後迅速下來,但脚踏錯了梯子,一骨碌跌下去。所幸未受什麽傷損,阿玲從梯上歩下,把乃然扶起。

「謝謝你幫忙。」乃然把新扶着他的肩膀的手握住,她害羞地慢慢把手抽出來。

「用不着謝的,我帶你離開這兒吧!」玲的臉上浮出一片愛憐之意。

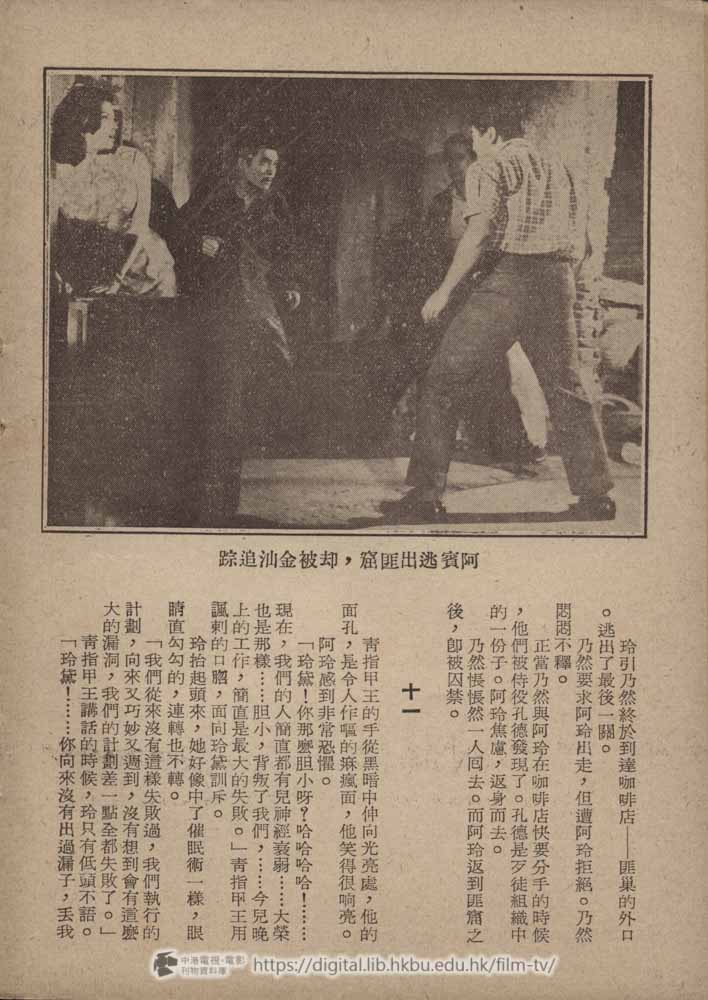

玲引乃然終於到達咖啡店——匪巢的外口。逃出了最後一關。

乃然要求阿玲出走,但遭阿玲拒絕。乃然悶悶不釋。

正當乃然與阿玲在咖啡店快要分手的時候,他們被侍役孔德發現了。孔德是歹徒組織中的一份子。阿玲焦慮,返身而去。

乃然悵悵然一人囘去。而阿玲返到匪窟之後,卽被囚禁。

十一

靑指甲王的手從黑暗中伸向光亮處,他的面孔是令人作嘔的麻瘋面,他笑得很响亮。

阿玲感到非常恐懼。

「玲黛!你那麽胆小呀?哈哈哈哈!……現在,我們的人簡直都有兒神經衰弱……大榮也是那樣……胆小,背叛了我們,……今兒晚上的工作,簡直是最大的失敗。」靑指甲王用諷剌的口脗,面向玲黛訓斥。

玲抬起頭來,她好像中了催眠術一樣,眼睛直勾勾的,連轉也不轉。

「我們從來沒有這樣失敗過,我們執行的計劃,向來又巧妙又適到,沒有想到會有這麽大的漏洞,我們的計劃差一點全都失敗了。」

靑指甲王講話的時候,玲只有低頭不語。

「玲黛!……你向來沒有出過漏子,丟我們的臉……只有這一次,唉!算了算了!我不罰你……你對我向來很忠實,你是我們的人,……是我們的靈魂!」

玲兩眼直瞪,呼吸緊迫,好像有人强抑她的心臟,使她以一半的心在呼吸,當靑指甲王的手搭在她的肩膀上時,她恐懼的顫動一下。

「玲黛!……只有你一個人,才能够鼓勵大家;只有你一個人,才能够跟我的靑指甲配成一對兒。」

靑指甲王把她的身子扭過來,摸着她的頭髮和面孔,玲極度懼怕。但他並未受到處分。

十二

監房裏,汶頌和賓被釘上脚鐐,賓被踢打,面部有傷痕。很顯然,他們已受盡歹徒的毆辱。

歹徒有意的向賓示威,從另一處監房拖出了阿環的屍首,阿賓撫屍大慟。而看守人却仍然用鞭抽打那具女屍。

玲從黑暗的角落中走出來,行經看守者身旁,從身上取出一把利刀,猛力向看守者腹部剌下,看守者叫了一聲,倒下。玲把他的屍首拖進監房裏,她的舉動敏捷迅速。

汶頌愕然,眼睛緊看着玲,玲向二人走來,先把汶頌的鐵鎖開了。

「……你爲什麽釋放我?……爲什麼救我們?」汶頌莫名所以。

玲不囘答,再轉身替賓打開鐵鎖。

賓獲得自由之後,他把鐵鎖拋開,然後把玲的手臂搖幌着,「你爲什麽不說話?」猛把她摑了一下。

「爲什麽這個時候才來救我們?」賓又要再打她,汶頌上前捉住他的手。

三人立刻退避到牆邊。「快!從這兒出去,別嚷!」玲指點着說:

三人從監房中出去。

三個人的人影,通過門前,影子迅速一幌,便經過小門對面的牆壁,最後他們逃出匪窟。外面正是傾盆下雨。濕氣像霧一般的濃重。

玲移動脚歩要走,賓本來靜看着她,現在緊握着她的手。

「你先告訴我,爲什麼你要救我們到底爲什麽?」賓懷疑的問。

「爲什麽?。……呵呵!這還不是很簡單的事情嗎?我⋯⋯我走錯了路,上了人家的當!」阿玲低下頭接着說:「說實話,我救你們,是爲了要帮助他,他……就……就是乃然警長。本來,我已經接到命令,由我跟金汕兩個,下手除掉他……可是我,下不了手啊!」

玲講得很急速,她急忙地離開二人,囘到來路的廟宇中去。

阿賓出廟以後,正在遲疑,阿汕跑出廟門向他開鎗。賓翻身跌進泥濘中,狼狽地爬着。

汕走近來,準備瞄準射擊,這時,一個男子從前面黑暗中走出來,向汕開鎗,汕轉向牆邊躱避,那男子走向賓處,拉賓起來。再伏下去,又連續開鎗。阿汕避進廟門裏。這個人正是錫琳。

錫琳一面開鎗,一面帶賓逃跑,二人轉彎跑到大馬路邊。

十三

在錫琳家中,錫琳眼含淚珠向祖先致敬:

「爸爸,你放心吧!我會替你報仇的。」

錫琳站起來,賓在脫衣服。

錫琳開了酒燈,倒酒出來,然後取刀。

錫琳用刀刺自己的手臂,鮮血一滴滴滴到酒杯中去。錫琳把酒杯中的酒飮去一半,他和賓面對面的坐下來。

「我們是自己人,對不對?阿賓!」

「是的,舅舅。」阿賓答話。

「我父親是死在福利手裏的,福利是中華總商會的雜役;中華總商會的主席是蟻光炎………所以,主使福利殺我父親的,就是……」

賓面上沒有表情:「蟻光炎?」

「對了!我得報仇,替我父親報仇!」他很冷靜,對賓表示關切,把一杯酒遞給賓。

賓以同情的眼光看着錫琳,眼睛發光:「舅舅,有我哪!你救了我,我的一條命是你救的,以後只要你吩咐,要我幹什麽,我就幹什麼就算是上刀山,下油鍋,我也决不說一個不字!」說着,把杯裏酒喝光。

⋯⋯

天外天杭州戲院附近,夜色深沉,燈光在黑暗中掙扎。

一輛電車駛進了迴避軌,停住,賓從電車上跳下來,看了一眼就過到馬路對面去了。

電車已駛去,賓從對面走到一輛靑綠色轎車邊,賓靠着車:「他上那兒去了?」

車夫振邁顫抖了一會「誰?」

「你的老板呀!」

「啊!你是說蟻主席,看潮州戲……幹嗎?」

「反正不是借錢……」賓走向對面去。

邁在發牢騷:「這些流氓,老是借錢。」

賓越過了電車路,走向咖啡店附近。

潮州戲院前,觀衆如潮水般地湧出來,三輪車走近行人道,行人熙攘,賓走到電報柱邊,人潮依然湧着走。電車從三角路那一面駛來,電車的鈴聲响着,賓轉臉去看一看天外天橫街。

振邁把轎車駛過來,停靠於戲院前之人行道邊,車頭朝向三角路,蟻光炎從戲院裏出來,走向轎車,他一隻脚已踏進車廂裏,轉過來看電車,「電車來了……」

這時鎗聲响了起來,蟻光炎被擊中倒下。賓冷靜地再開鎗,連發三響,蟻光炎一陣痙攣死於槍下。

十四

一輛黑色轎車停住了,有一人跳下來,態度好像是要進行什麽非法行動似的,手中持了一枝滅音鎗,他爬進了陳炳春銀行。當時乃然藏伏着。而那個人就是福利。福利爬到門口,看見裏面錫琳正在替賓敷抹傷口,他舉起手鎗,對二人瞄準。這時,乃然急跳出,把他的手一把捉住,槍响了一聲,但不很响,乃然和福利糾纏起來。

乃然用柔術把福利的手絞扭,手鎗跌下去,然後二人又舉對拳地打了一陣,不分勝負。福利乘隙逃走,向汽車跑去。

司機金汕用滅音鎗對乃然開了二槍。乃然急忙伏於牆邊,二顆子彈擊中牆壁,福利和汕的汽車急速開跑了。

錫琳和賓從內急跑出來,正好乃然從牆邊站起來,他拾起手鎗走向二人去。

「噢!乃然先生,怎麽,你不是囘去了嗎?到裏面去就一會兒吧?」錫琳迎面說。

「不啦!太晚了!」乃然說。

「太晚了,就不應該躱在這兒,難道你要抓什麽人嗎?」賓氣忿不樂。

「抓人?如果我是要抓人,就需要有充分的證據,不是可以隨便亂捉一氣的。不過,阿賓,我可以告訴你,對於不守法的人,不管是誰,警務人員不會對他客氣的。」

十五

一片黑色的硬紙版上印着白色的梅花,這塊硬片的背面寫着說:

錫琳:

我們是你的好朋友你和阿賓正處於危險的境地中,你的眞正敵人並非替罪的蟻光炎,而是「靑指甲黨」。……朋友,你必須認淸楚這一點,不要中了「靑指甲黨」的詭計!這,是我們對你的友誼的忠告。

白梅團同人謹啓

錫琳輕聲地讀了上面的字,賓伸長頸子看着:「舅舅,這一個什麼時候收到的。」

「下午,從郵政局寄來的。」錫琳自言自語:「我們的眞正的敵人不是蟻光炎?……。奇怪了!……靑指甲黨?有這麽一個黨嗎?……難道我們弄錯了?」

錫琳又取起卡片觀看。他决斷地說:「阿賓!今兒晚上十二點,我們一塊兒去!」

十六

一間舊屋子,乃然主持密探會議,一張藍圖鋪在桌上,是「靑指甲黨窟」的地圖,根據警察所偵悉的,在圖上有咖啡店、地下室、古屋、越閣等字樣。

七利拿着一條鉛筆,向各點指着:「這是『靑指甲黨』的匪窟地圖,根據密探的調査,這家咖啡店,警長你也許知道了,是他們進出口的掩護站。這是地下室,他們的總部可能就在這一帶。『靑指甲』本人不曉得在那兒,或者可能在這兒;……這兒是越閣附近的進出口。」

「不能再等了!……我們得提早進攻『靑指甲黨』的總機關,這是破案的唯一途徑。我相信,……蟻光炎身爲商會主席,他不會派人行刺陳鴻義的。」乃然說。

「要眞是這樣,錫琳跟阿賓就錯殺了人了。」

「我們的答案,就在於進攻匪窟的巢穴,今兒晚上……十一點,我們從這兒開始。」乃然指着藍圖上的加啡店。

十七

咖啡店裏預伏的警探,打成一團。在混亂中乃然拚命要走上樓梯去,上面的人拋下二個桌子下來,乃然避開。桌子向哄亂的衆人跌下去。上面的人開了二鎗,有一種呻吟聲傳出來。

這時廁所的門已打開來了,有一隻手把乃然拉了進去;在厠所裏,乃然正伸手要打,突然聽到:「別響!……靜!」玲忙關了門。

「玲黛!」她忙用手塞住他的嘴。

在樓上,七利一面找,一面叫着:「警長!」這時,有一個人在樓上開鎗,七利急避,開鎗還擊,那人中鎗跌下,七利爬梯上去,然後登上天花板。接着是一陣鎗聲。

「這邊啊!」玲黛引導乃然進入匪巢,乃然看見玲的臉上有點反常,他把她抱在身邊,摸她的頭髮和耳朶,她極力掙開,他觸及她面頰上的一條傷痕,是一條被鐵烙的新傷痕。

玲因被他的手觸到傷痕:「喔!」

乃然呆住了,抱着她的腰:「啊呀!你……」。

玲熱淚盈眶,然後睜開眼:「是的,他們知道我救了你,放你逃走,所以罰我……」玲的眼睛有點惶惑:「他們給我一個最後的機會,要拿你的性命交換我自己的性命。」

乃然把她抱得更緊些。

「可是現在,我只想犧牲我的性命,保全你的性命。」

「假如是我,我要拿他們的性命,來交換我們倆的性命。」乃然堅决的說。

乃然用右手把她的下顎抬起來,吻她臉上的傷痕。然後他倆再向前進。

十八

湄南河上,錫琳和阿賓投入「白梅團」。春花——一個女子,也率衆向匪巢進攻。

她們和乃然在地下會師;共同撲滅了「靑指甲黨」。但春花壯烈犧牲,玲黛重傷而出,七利殉職。所幸乃然、錫琳、阿賓得以安全歸來。

這塲惡鬥,總算結束。結局是正義壓倒了邪惡。

十九

事平後,乃然依法逮捕丁錫琳和阿賓,送到法律面前聽候裁判。

他們含笑入獄。

二十

乃然於任務完成時,才去尋找玲黛。誰知玲黛已搭船囘國。她的勇氣、音容,永遠印在乃然的心上。

這時的節甲越警署,淡然無光,乃然口啣香烟,心聲也隨着烟塵飛散。沒有人聽見他的哭聲,但實際上是他在哭訴中、道出了這個俠艶的故事。

——完——