「痴心井」電影小説

相傳杭州有那麼個姓余的破落大戶,余家有一個荒園,荒園里有一口井,井中有一段纏綿悱惻的故事:

二十年前,余家有一位痴心的小姐,曾經因爲失戀,跳在那口井里自殺身死。但她死後,陰魂不散,每當月白風淸之夜,常會在井邊亭中顯靈,手里捧着一顆血淋淋的心,問人道:「你看見過這東西沒有?你有這東西沒有?」

所以,這所房子,多少年來一直空着,沒有人住。

一天晩上,這所房子的樓上忽然燈火通明起來了。

余銀妮忽然隨着她的父母,從上海搬回老屋里來住了。

銀妮是個才十七八歲的女孩子,說她懂事,不太懂事;說她不懂事吧,又好像已經很懂事了。這孩子一個人睡了一間大房,一則是因爲驟然換了一個環境,二則是這地方實在陰森得可怕,窗外又起了大風,使她不能安然入眠。

她默數着「一二三四⋯⋯」。

突然,大風將窗子吹開了。

余銀妮不禁大叫了一聲,將頭鑽到了被里去。

銀妮的父母——余三叔與余三嬸——聞聲進房來了。他們替銀妮關上了窗子,便回房去睡了。

余三叔回到了自己的房里後,最要緊的便是替他那枝心愛的洞簫找個安身之處。當他把洞簫掛在墻上,回身發現三嬸還沒有睡,還在那里整理行李時,便走到她的身邊,對她說道:「你不能留着明天再整理嗎?今天早上起了一個早,四個鐘頭的火車,一個多鐘頭的黃包車,你還不想睡?」

「我不想睡!」余三嬸冷冷地說。「你早一點息吧。」

余三叔坐在椅子上,抽起雪茄煙來。

「你是不是怪我不應該搬回這老宅來住?」他問。

余三嬸沒有理他。她從皮箱里取出了一張他們這三房里的「合家歡」照片。那照片上,除了三叔、三嬸、銀妮外,還有一個女孩子——金妮,余三叔的大女兒。這次要不是金妮有了這幾件意外,他們是不會搬回杭州來住的。

余三叔望了三嬸半晌,肚子里的悶鬱再也壓抑不住了。「你想,」他說,「再叫我們在上海住下去,還有什麼臉見人?⋯⋯再說,還有銀妮,如⋯⋯」

「還說她幹嗎?」三嬸將那張照片放在桌上,對三叔說。「你該睡了。」

三叔從桌上取過了那張照片,捧在手里,看了好一會,然後像火山爆發似的激動地說道:

「你叫我怎麼想得到,我的女兒居然會殺人,坐牢,被判死刑。我們究竟做了什麼喪天害理的事,天要這樣罰我們?」

「這不是我們做了什麼壞事!」余三嬸說。

「那麽爲什麽?」

「那是你們余家的風水!」余三嬸說。「你們姓余的女孩子,都給痴情害了,花園里的那口井⋯⋯」

說着,她走到了窗前,向花園里遙望了一下。

「所以,金妮的事,你說是都市害了她,我却說是痴情害她!」三嬸說。「要不是爲了她太愛那個姓王的,她又何必殺他呢?」

可是,至於金妮的事,追根究底地想起來,因素甚爲複雜,而余三叔却以爲那都是都市的罪惡。他說:「要不是在上海,金妮怎麼會認識那個王八蛋?要不是在上海,靑年男女怎麼會這樣的荒唐?要不是在上海,沒有結婚的女孩子怎麽可以肚子里有孩子,好好的女孩子怎麼會殺人⋯⋯」

余三叔的滿是皺紋的臉上涕淚縱橫了。

余三嬸怕他太激動了,便走到了他的面前,執着他的手,勸慰他道:「不要說了!」

「我跟你結婚二十五年,名上利上祇是一無收獲,就是這二個女兒,是我們心里最喜歡的,」三叔含淚說。「現在,她們一個是在監獄里,好聽一點是在待產,事實上還不是在等死!一個是天眞無邪,什麼都不懂——我不能讓她再在萬惡的都市里住下去!我要她好好的在安靜的環境里生長!」

三叔說到這里,握緊了三嬸的手。「你千萬要順着我,順着我啊!」

三嬸一面用手帕爲三叔拭眼淚,一面安慰他道:「好,我順着你。過去的,我們不要再去想它了!」

第二天一早,當余三叔父女三個正去樓下客廳里收拾的時候,住在他們隔院的余五姑爲他們送書房鑰匙來了。

余三叔從五姑手里接過了那鑰匙,便走到客廳房邊的書房里去了。銀妮跟了上去。

三叔開了書房門。那房子因爲許久沒有開啓了,所以一股很强烈的霉蒸氣,從里面衝了出來。

銀妮走了進去,開了窗,捲起了簾子,書房里才開始光亮起來。但房內一光亮,反顯出了它的荒凉——四壁是塵泥滲漉的,角落里盡是蛛絲鼠糞。

余三叔一向是喜歡讀書的,他走到書架前,取出一叠叠的書,加以拂理。

「爸爸,這兒還有一箱子書呢!」忽然,銀妮指着書房的一個角落說。

銀妮走到了那箱書前,蹲了下來,大聲地唸着那箱子上的書名道:「脂硯齋重評石頭記!」

三叔聽見這個書名,驚恐得像觸了電似的,走到銀妮面前,接過書箱,對她說道:「銀妮,這兒由我來收拾,你還是出去帮帮你母親!」

銀妮覺得父親的態度很奇怪。但她還是聽他的話,走了出去。

她溜進了花園。

鄕村的情調,對銀妮是淸新的,尤其是這杭州鄕下的花園。

她沿着一條小石子徑,彎彎曲曲地繞到了那個亭子的旁邊。亭子的油漆剝落的柱子,道出了余家的盛衰,而那對抱柱對聯上的句子,更使銀妮產生一種莫名其妙的恐懼——

好留敗葉殘荷,獨訴夜雨;

一任新鬼舊哭,莫洩天機!

銀妮越看越覺得這個亭子陰森可怕了,便不免倒退了幾步,直到她的脚跟觸到了一塊高出地面的石頭時,才使她驚恐地站住了。

她回身一看,自己原來已經站在一口大井旁邊了。她這時才意識到剛才她的脚跟觸及的,乃是圍着井邊的踏步。她用手帕擦去了額際沁出來的汗珠,走上了那級踏步。

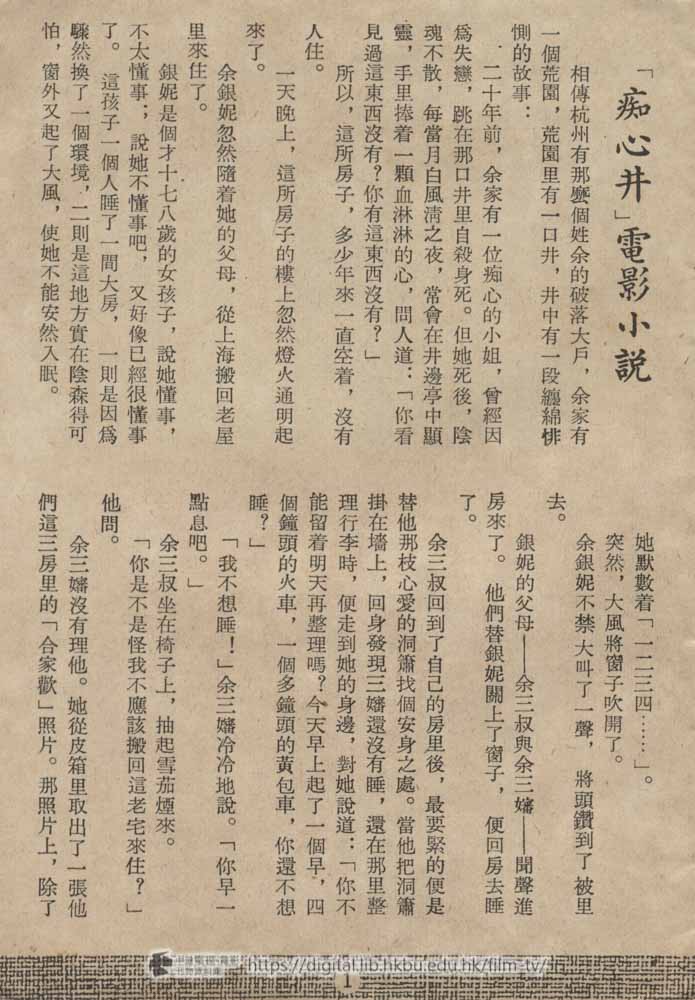

對于一個在城市里住慣了的小女孩子,井也是挺新鮮的玩意兒。她好奇地倒身在井欄上,向下觀望--

井面上反照出她俊秀而還帶着點稚氣的瞼:大眼晴,小嘴巴,高鼻子;襯景是一片晴朗的天。天與人的距離縮短了,銀妮覺得自己簡直像是在天上似的,十分高興。一朶白雲在她拖着二條小瓣子的後腦擦過,使她有些微暈。但她還是捨不得離開那口井。她繼續對井里的自己看着,像是看到了一樣從未前見東西一樣。

突然,在她的倒影旁邊,出現了一個細紋滿面的白髮老婦人的頭。

銀妮嚇驚地猛然回身一看——

一個白髮的老婦站在她的旁邊,一對發射着異光的眼睛正釘住了她看,並且用尖銳而嘶啞的聲音問她道:「你看見過這東西沒有?你有這東西沒有?」

銀妮大叫一聲,拔脚就逃。

那老婦人並沒有因此放鬆了她,而搬動她遲鈍的脚步追了上來,並且一路喊着:「你看見過這東西沒有?你有這東西沒有?」

銀妮奔到了一堵缺墻的旁邊,越過了那個缺口,突然給一個人迎面攔住了。那是一個陌生的男人。

「你這是幹什麼?」那人拉住了銀妮問。

銀妮驚恐得說不出話,只用手頻頻指着身後。

那男人沿着銀妮的手指看去。先前那里追逐銀妮的老婆子跌在二丈多遠的地上,正在那里掙扎。

「你別怕!」那男子對銀妮說。然後,他很快地向那老婆子奔了過去。

驚魂甫定的銀妮,偸偸地回身偸窺了一下,只見那男子扶起那個白髮老婆子,攙着她走進了井畔的一個木屋。

過了一會,那男子又從木屋中走了回來。他把銀妮扶去一條石凳上坐下,笑着問:「你就是——銀妮?」

銀妮詫異地點點頭。

「是昨天搬回來的?」他又問。

銀妮更詫異了。「你是誰?」她站了起來問。「你怎麼全知道?」

「我就住在隔壁五姑的院子里,怎麼會不知道呢?」那男子笑着說。

銀妮這才恍然大悟地鬆了一口氣。「啊,我明白了!」她說。「您就是道文哥哥的朋友——徐良,呃,先生?」

徐良點了點頭。

原來銀妮曾經在昨天聽五姑說,她那邊的院子里,現在正由一個她娘子的朋友借住着,他姓徐,名良,是一個畫家。

銀妮安心地坐了下來。「剛才那個老太婆又是誰呢?」她問。

「說起來,她還是你們叔婆呢!」徐良說。「她因爲在二十年前受了一點刺激,所以就瘋了。但她的本性是很善良的,你不必見她怕。」

「那末剛才——?」銀妮猶有餘悸地說。

「剛才她追你,」徐良說,「是因爲你逃,因爲你是她從來沒有見過的陌生人。」

「唔。」銀妮這時完全釋然了。她看了看徐良,發現他長得很高大,衣着也很整齊,倒並不像一般畫家的蓬頭垢面。在她的想像中,畫家似乎都該是古怪的老頭子;但徐良一點也不怪,也不老,頂多也不過三十歲。從他臉上的笑容看來,他一定是個頗易親近的人。

「你一向住在上海?——」徐良笑着問。

銀妮點點頭,站了起來,說道:「徐先生,我走了。」

「讓我送你回去吧,」徐良說。

「不必了,」銀妮搖着頭說。「謝謝你。」

銀妮要由原路回家,但徐良却要她打五姑院子里的門出去,繞道到她家大門。

當銀妮兜了一個圈子,又回到了故宅門口時,回身向荒園的缺墻處望了望。徐良還站在那兒。她向他笑了一笑,像是在說:「對不起,我剛才眞傻極了!」也好像是在說:「再見!」

每一個星期三,余三叔和余三嬸總要到上海監獄里去探望他們的大女兒金妮。

這是他們搬回杭州老宅以後的第一個星期三。

早上,銀妮站在一個小山頂上,目送着她父母所坐的火車駛出了杭州東站。直到火車小到看不淸的時候,她才從山頂上走了下來,走到一個小澗旁邊,在一塊大石上坐下來學釣魚。

她右手執着釣竿,左手拿了一本「釣魚術」,生手生脚地佈置着一切。

那小澗里的水,淸澈見底,銀妮坐在岸上,可以見到澗中游泳着的小魚。她的心中充滿了希望。

然而,半小時過去了,銀妮却一無所獲。

她開始有些不耐煩了,便揚起了小嘴,將「釣魚術」和釣竿一齊放了下來,除了鞋襪,開始「捉」起魚來了。她從這塊石頭跳到另一塊石頭。忽然——一不小心,她滑脚跌到水里去了。

「銀妮!」岸上一個男人的聲音叫道。

銀妮向岸上望去,原來是徐良。他的手里提着一個扁扁的木質畫具箱,大槪是出來寫生的。他看見銀妮跌在水里,連忙放下畫箱,向她走了過來,把她攙扶上岸。

「你怎麼一個人跑到這兒來了?」他問。

銀妮很窘地笑了笑,然後說:「我⋯⋯我在釣魚!」

「這那兒像是在釣魚,簡直是魚在『釣』你末!」徐良說。「摔傷了那兒沒有?」

銀妮覺得膝蓋上有些痛,豈知向下一看,膝上已經滿是鮮紅的血了!徐良見義勇爲地要把她抱回去,銀妮漲紅了臉,拒絕了。這才使徐良想起銀妮已不是一個小女孩子,便笑着從路旁拾了一根樹枝,交給銀妮做拐杖,一同回家。

徐良把銀妮攙到自己的畫室里,親自替她在傷口上塗了藥,包紮好了的時候,五姑忽然走了進來,對銀妮說:「你父親母親今天早上到火車站去的時候,要我爲你煮午飯。我看,你爽性在這兒吃了飯去吧。」

銀妮開頭覺得不大好意思,但當徐良提醒她彼此是隣居時,她便留下了。

這是一個日本式的平房,朱漆闌干的長窗,糊上了半黃的皮紙,淡雅中鑲嵌着刺激的橫直綿條。靠花園的一面,日影照窗,使園中花木迎風招展的樣子,一一映上窗紙,叫室內平添了不以生意。

說起這日本式平房的由來,里面也有着一段故事。原來五姑的丈夫是一個日本留學生,回國與五姑結婚以後,生活習慣都保持了在日本時的老樣子。是這位五姑丈蓋了這所雅潔的日本房子的。五姑夫婦間的感情並不十分好,閨中常有爭吵發生。但等到那位五姑丈一死,五姑却哭得死去活來,把丈夫生時待她的好處在回憶時加上了放大鏡,五姑本來曾經在一次跟她丈夫吵嘴時揚言要放火燒去那日本平房,這時竟反把它整理得一乾二淨,算是紀念她的亡夫,要不是徐良是她姪子余道文的好朋友,她還眞不肯隨隨便便地把房子租給徐良做畫室呢!

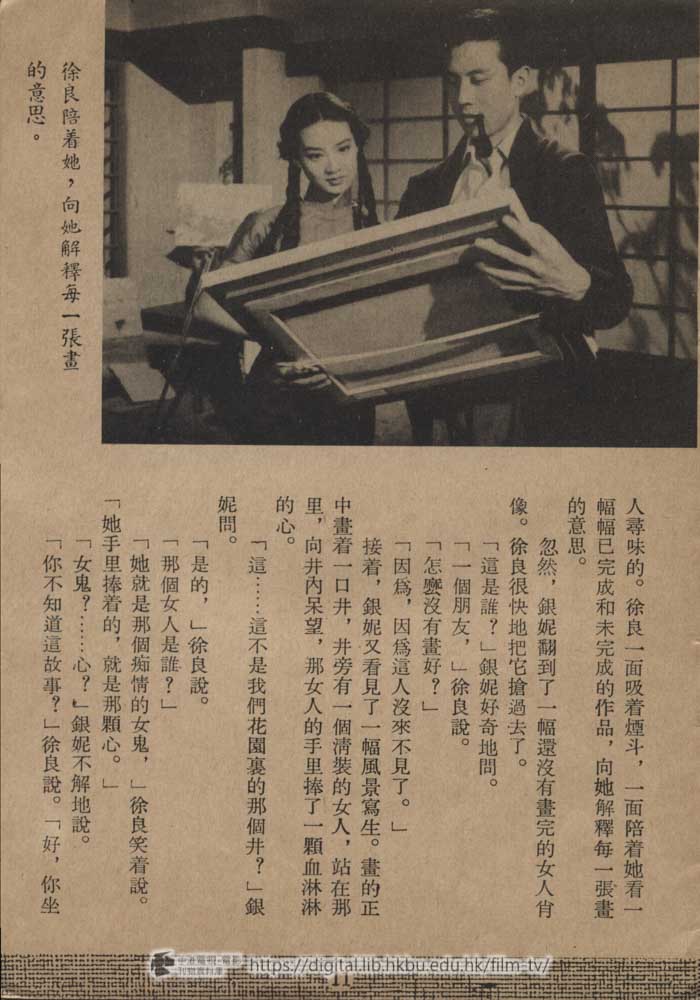

銀妮旣然决定留下吃飯了,便開始在室內東張西望地參觀起來。一個油畫家的畫室,是頗耐人尋味的。徐良一面吸着煙斗,一面陪着她看一幅幅已完成和未完成的作品,向她解釋每一張畫的意思。

忽然,銀妮翻到了一幅還沒有畫完的女人肖像。徐良很快地把它搶過去了。

「這是誰?」銀妮好奇地問。

「一個朋友,」徐良說。

「怎麼沒有畫好?」

「因爲,因爲這人沒來不見了。」

接着,銀妮又看見了一幅風景寫生。畫的正中畫着一口井,井旁有一個淸裝的女人,站在那里,向井內呆望,那女人的手里捧了一顆血淋淋的心。

「這⋯⋯這不是我們花園裏的那個井?」銀妮問。

「是的,」徐良說。

「那個女人是誰?」

「她就是那個痴情的女鬼,」徐良笑着說。「她手里捧着的,就是那顆心。」

「女鬼?⋯⋯心?」銀妮不解地說。

「你不知道這故事?」徐良說。「好,你坐到那邊去,我說給你聽!」

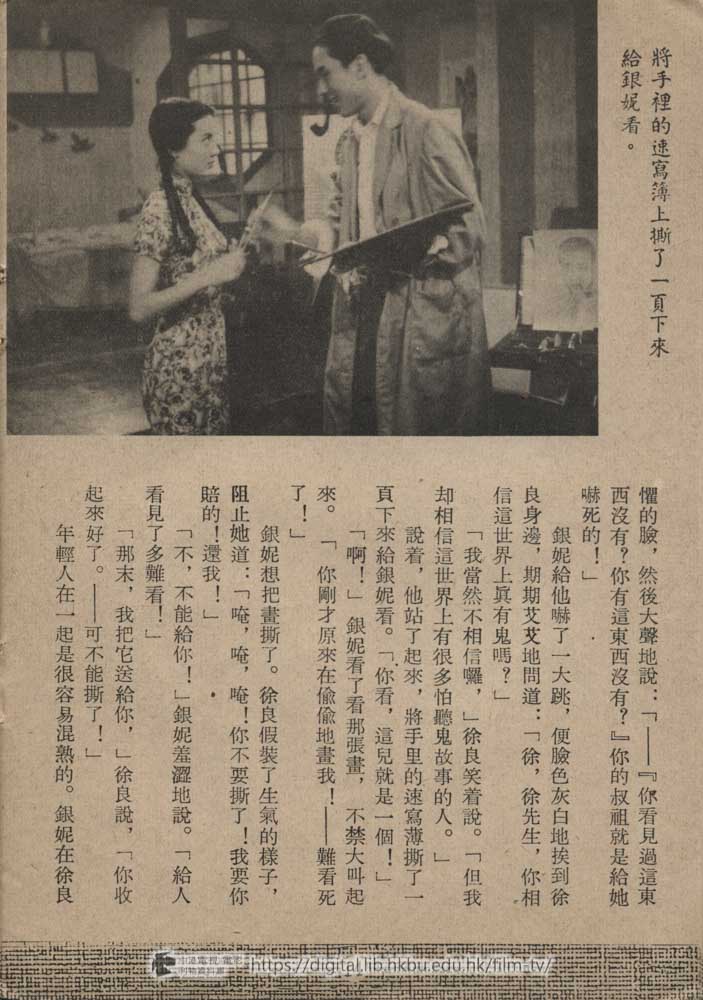

銀妮在一張小方桌前面坐了下來。徐良隨手拿起一本速寫薄,一根木炭條,坐在她的對面,一邊手不停揮地在速寫薄上塗着什麼,一邊爲銀妮講那「痴心井」的故事。

「這是你的道文哥哥吿訴我的,」徐良說。

「所以對不對我不知道。我曾經吿訴過你,你那天碰見過的瘋婆子是你的叔祖母,跳到那口井里去自殺的,便是你叔祖母的女兒!」

「她爲什麽要自殺?」銀妮問。

「因爲她是個非常痴情的女孩子,」徐良說。「這得從這里說起:你的叔祖是一個紅迷——」

「紅迷?」銀妮莫明其妙地問。

「對了,」徐良解釋着說。「他是紅樓夢小說的迷。所以,你們家花園裏有許多地方,都是根據紅樓夢中所描寫的大觀園造的。而你那姑姑的痴心,也多少受了林黛玉的影响。」

「林黛玉?」銀妮問。

「唔,」徐良點頭道。「林黛玉是紅樓夢里一個痴心的女子——你那位姑姑當時很愛她的表弟,但她那位表弟也許根本就不知道這麼回事!後來,那位表哥出門經商去了,就把你姑姑忘了。但當你姑姑知道她表弟在外埠結了婚時,便被刺激得瘋了!

「那時候,你們家里的古玩,小擺設很多,你姑姑就一直把一顆珊瑚雕成的心藏在身邊,逢人便把它拿出來,問道:『你看見過這東西沒有?你有這東西沒有?』據說,她在投井的時候,懷里仍舊藏着那顆珊瑚的心。後來,那顆心不知怎麼的忽然不見了。」

「我那叔婆就是這樣變瘋了?」

「是的,」徐良點頭道。「如果你不害怕,我還可以講一段近乎神話一樣的傳說給你聽。」

「我不怕,你說好了!」銀妮說。其實,她這時心里倒眞的有點害怕了。她將自己坐的櫈子移近了徐良。

徐良故意咳了一聲嗽,把嗓音壓低了,用很神秘的語調說:「據說,你那姑姑的鬼魂還常常在井邊出現,並且還捧了一顆血淋淋的心問人道——」

他說到這里,忽然停住了,偸眼看看銀妮恐懼的臉,然後大聲地說:「——『你看見過這東西沒有?你有這東西沒有?』你的叔祖就是給她嚇死的!」

銀妮給他嚇了一大跳,便臉色灰白地挨到徐良身邊,期期艾艾地問道:「徐,徐先生,你相信這世界上眞有鬼嗎?」

「我當然不相信囉,」徐良笑着說。「但我却相信這世界上有很多怕聽鬼故事的人。」

說着,他站了起來,將手里的速寫薄撕了一頁下來給銀妮看。「你看,這兒就是一個!」

「啊!」銀妮看了看那張畫,不禁大叫起來。「你剛才原來在偸偸地畫我!——難看死了!」

銀妮想把畫撕了。徐良假裝了生氣的樣子,阻止她道:「唵,唵,唵!你不要撕了!我要你賠的!還我!」

「不,不能給你!」銀妮羞澀地說。「給人看見了多難看!」

「那末,我把它送給你,」徐良說,「你收起來好了。——可不能撕了!」

年輕人在一起是很容易混熟的。銀妮在徐良畫室里躭了一下午,他們已有說有笑,好像是相識了多年的老朋友一樣了。

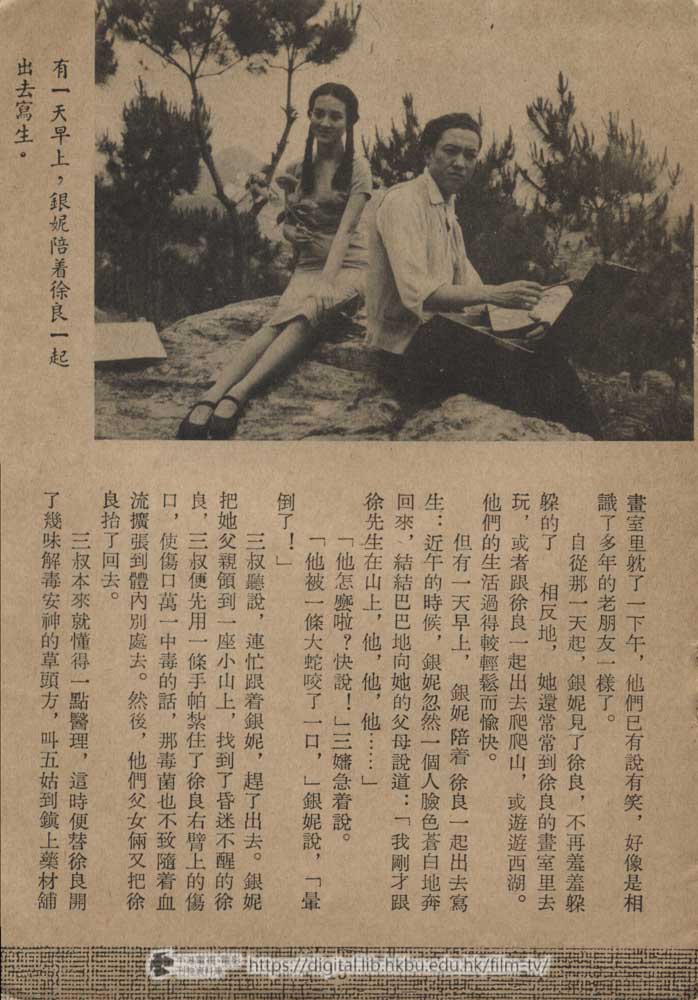

自從那一天起,銀妮見了徐良,不再羞羞躱躱的了。相反地,她還常常到徐良的畫室里去玩,或者跟徐良一起出去爬爬山,或遊遊西湖。他們的生活過得較輕鬆而愉快。

但有一天早上,銀妮陪着徐良一起出去寫生:近午的時候,銀妮忽然一個人臉色蒼白地奔回來,結結巴巴地向她的父母說道:「我剛才跟徐先生在山上,他,他,他⋯⋯」

「他怎麼啦?快說!」三嬸急着說。

「他被一條大蛇咬了一口,」銀妮說,「暈倒了!」

三叔聽說,連忙跟着銀妮,趕了出去。銀妮把她父親領到一座小山上,找到了昏迷不醒的徐良,三叔便先用一條手帕紮住了徐良右臂上的傷口,使傷口萬一中毒的話,那毒菌也不致隨着血流擴張到體內別處去。然後,他們父女倆又把徐良抬了回去。

三叔本來就懂得一點醫理,這時便替徐良開了幾味解毒安神的草頭方,叫五姑到鎭上藥材舖里去抓了來,煎給徐良吃了,這才對驚慌失措的銀妮說:「他吃了我的藥,大槪沒有問題了:現在讓他好好兒地躺一會吧,我們回去!」

當天晚上,銀妮說什麼也不能入眠。她悄悄地起了床,推窗看了看天上沒有月亮,也沒有星星,灰黑色的雲凝成了各種可怕即形象,把深藍色的天空遮得只賸下極小極小的部份。

忽然,一陣閃電在銀妮的臉上掠過;接着便是一陣寒風,使銀妮打了一個戰。

他望了望荒園亭邊的那口井。那口井顯得陰森可怕了。

但這些都不足以阻擋銀妮去探望徐良的心。她披上了一件衣裳,忽忽地走下樓去。

一陣雷雨的聲音把三叔三嬸驚醒了。三叔急急忙忙地起床關窗。

「銀妮房里的窗戶,不知道關上了沒有?」三嬸從床上支撐了起來說。

「你睡吧,」三叔說。「我去看看。」

但當三叔趕到銀妮房里,看到銀妮不在那兒時,不禁驚奇起來了。他關上了窗戶,看到銀妮床右的五斗櫃上放着徐良替銀妮畫的像,忽然領悟地微笑了起來。他想:「銀妮一定是去看徐良了!這孩子一定是在戀愛了!」

三叔對徐良的印象一向不錯。他覺得徐良不但少年老成,而且畫藝也相當精熟;最好的,徐良一點也沒有都市靑年的浮誇的習氣。但三嬸却一直反對這件事;她曾隱隱約約地向三叔提過好幾回。「我擔心的是自己的女兒,」她常常說。「這與徐良的爲人好不好沒有關係!」三叔就不明白她這是什麼意思。

三叔是一向都護着銀妮的。他覺得旣然他已失去了大女兒金妮,便應該盡力設法去使銀妮高興。但像今天這樣,銀妮在雨夜里去探望徐良,則是連三叔也認爲不安的。他從五斗櫃的第二個抽屜里取了一把傘,走出了銀妮的臥房。

當他正要走下樓去的時候,三嬸從房里出來,把他叫住了。「銀妮睡得好嗎?」她問。

三叔很快地將銀妮的傘藏到了背後,堆起了笑容說:「她,她睡得很好。」

「你這麼晩了,還下樓幹嗎?」三嬸又問。

「我,我想到書房里去看看,」三叔道。

「你先睡吧。」

三叔下樓以後,另外又取了一把傘,穿上套鞋,便走了出去。

他在荒園里行路的時候,一面注意着脚下的泥澝,一面想道:「雖然徐良今天被蛇咬了,病了,但銀妮到底也不是小孩子了,孤男寡女,總不成體統!」

然而,當三叔穿過缺墻,走到中房那兒,從窗戶里看到徐良臥室里並不只是銀妮和徐良二人,五姑也在旁邊時,他便覺得放心了。他釋然地笑了一笑,將銀妮的傘放在門口,自己回身走了。

第二天早上,雨過天靑了。銀妮被她父親的輕快的簫聲驚醒了,一骨碌從床上爬了起來。她發現昨夜所穿的布鞋,已經沾滿了泥汚,便重新換了一雙。

她走到梳妝臺前,將頭髮掠了一掠,便跳跳蹦蹦地下樓去了。

樓下客廳里,三叔在吹簫,三嬸在做小衣裳。

銀妮的父親道過了早安,三叔便停止了吹簫,關心地問銀妮道:「銀妮,你怎麼不多睡一會?」

「我聽見您今天吹的曲子好聽,所以就下樓來了,」銀妮說。「——唔,爸爸,您昨天爲送傘來,我還得謝謝您呢!」

「你爲她送傘?」三嬸莫名其妙地問三叔道。

三叔一面向銀妮閃眼示意,一面向三嬸說謊道:「我沒有啊!」

接着,他怕三嬸會追究這件事,便又顧而言他地對銀妮道:「剛才我聽見鷄棚裏的鷄在叫,恐怕是又生了蛋了吧!你快去看看吧!」

銀妮識趣地笑了笑,應道:「我這就去!」

三叔猜得不錯,的確是他們家的母鷄生了蛋了。銀妮拾起了二個熱鷄蛋,忽然想到徐良病後須要調理,便拿了那二個蛋去看徐良。

出乎她意外的,是徐良竟已起身在那里作畫了。

「怎麽生病也要工作?」銀妮埋怨地說。

「不瞞你說,」徐良笑着說。「我實在是因爲離開畫展的日子越來越近了,直在担心自己的作品太小呢!」

「可惜我不會寫畫!」銀妮打趣地說。

徐良聽了這話,忽然很感興趣地說:「我敎你畫好嗎?」

「我能學嗎?」銀妮問。

「你這樣聰明怎麼不能學呢?」徐良說。「今天咱們就來上第一課!」

正是徐良興奮地去找木炭條和畫紙的時候,銀妮驟然間又想起了她第一次進這畫室時看到的那幅女人畫像。她把它翻了出來,凝視了半天。

那畫中人大槪有二十一二歲模樣,衣飾和頭髮的式樣都很入時,一望而知是一都市里的女性。畫像的頭部已上了色,面上略見蒼白,眼睛和二頰微微下凹,但也更顯得楚楚動人了。

銀妮猜想不出這女子跟徐良是什麼關係。她的心里更生出了莫名其妙的妒忌。

於是一見徐良拿了畫具走近來的時候,銀妮又指着那幅畫問他道:「這人到底是誰呀?」

「她叫施耐霜,」徐良說。「是我的一個同學。」

「你是怎麼會替她畫像的?」銀妮又一本正經地問。

「那是因爲——啊,沒有什麼。我們從前很接近,後來她結了婚⋯⋯怎麼!我們開始上課吧?」

銀妮笑了笑,端端正正地坐到了一個椅子里去,淘氣地瞪大了眼睛,對徐良說道:「是,老師!」

他們兩個都笑起來了。

銀妮在徐良那里上了第一課,知道無論畫什麼都應該先抓住客體的「特徵」後,一回到家里,便開始練習作畫。她想憑想像去勾繪徐良的像,而她認爲徐良的「特徵」便是嘴上永遠吊着一個煙斗。於是,她便用木炭條在紙上亂畫一通,很快的畫完了,眼睛鼻子嘴,然後又小心翼翼地在嘴角上畫了一個煙斗。

她作畫時是在客廳里。三叔在一旁吹簫。三叔因爲銀妮身體不好,所以這學期沒有讓她上學,如今看到銀妮忽然這樣用功地伏案工作,便不禁詫異起來了。他停止了吹簫,走到女兒背後去一看——

「唷,你這是在畫什麼呀?」他問。

他將畫拿起,放到遠處看了看,却還是看不出個道理來。

銀妮將畫搶過了,漲紅了臉說:「我不給你看!」

「啊!」三叔恍然大悟地笑着說。「你這裡一來,我倒想起你畫的是誰了!」

正是徐良在積極籌備畫展,日夜都趕着作畫的時候,他忽然接到了他妹妹徐素亞的來信,說是想跟二個同學一起到杭州來玩。那二個跟她一起來的小姐是杜國心和施耐霜的妹妹施耐冰。

素亞的這一封信是在她們離開上海的前一天寄的,所以徐良今天收到信,她們就到了,徐良連想回信阻止也來不及。她們一來就在徐良那里住下了。

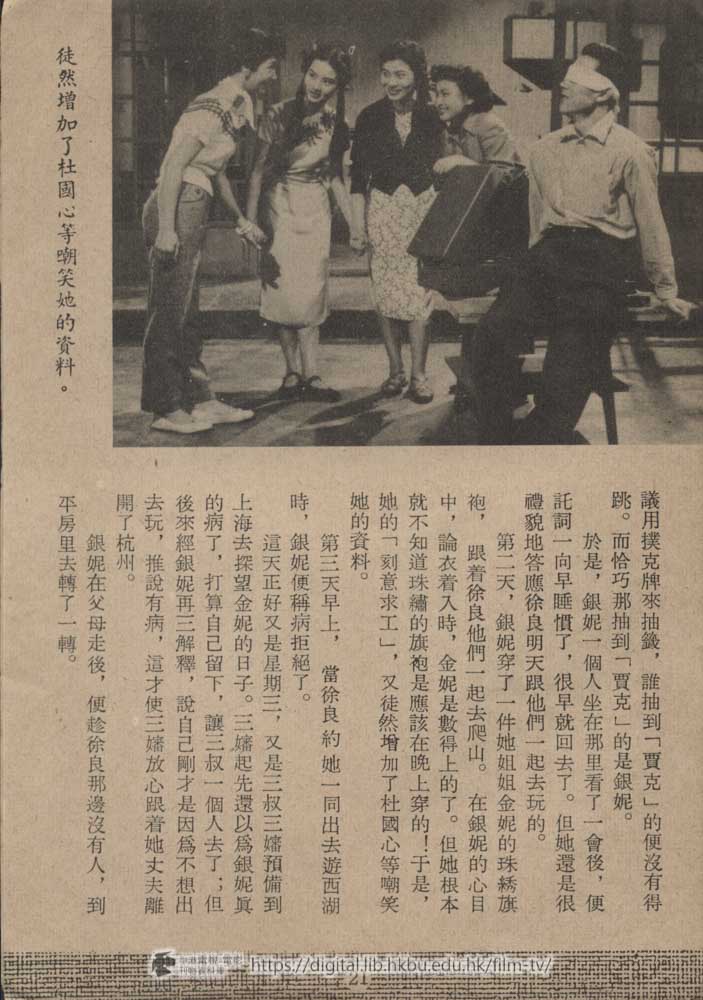

第一天晩上,徐良把銀妮拉了過去,跟素亞她們一起玩。但因為銀妮跟她們有着本質上不同,杜國心與施耐冰又是喜歡沒遮攔地說笑話的姑娘,銀妮置身其間,連自已也覺得有些格格不入。

後來,素亞提議開了留聲機跳舞。大家很高興地贊成了。但徐良一看人數剛好是五個,便提議用撲克牌來抽籤,誰抽到「賈克」的便沒有得跳。而恰巧那抽到「賈克」的是銀妮。

於是,銀妮一個人坐在那里看了一會後,便託詞一向早睡慣了,很早就回去了。但她還是很禮貌地答應徐良明天跟他們一起去玩的。

第二天,銀妮穿了一件她姐姐金妮的珠綉旗袍,跟着徐良他們一起去爬山。在銀妮的心目中,論衣着入時,金妮是數得上的了。但她根本就不知道珠繡的旗袍是應該在晩上穿的!于是,她的「刻意求工」,又徒然增加了杜國心等嘲笑她的資料。

第三天早上,當徐良約她一同出去遊西湖時,銀妮便稱病拒絕了。

這天正好又是星期三,又是三叔三嬸預備到上海去探望金妮的日子。三嬸起先還以爲銀妮眞的病了,打算自己留下,讓三叔一個人去了;但後來經銀妮再三解釋,說自己剛才是因爲不想出去玩,推說有病,這才使三嬸放心跟着她丈夫離開了杭州。

銀妮在父母走後,便趁徐良那邊沒有人,到平房里去轉了一轉。

自從那三個女孩子來了以後,那間一向以雅潔勝的平房顯然是零亂多了。銀妮先前常常願意替徐良收拾房子,但這天却說什麼也鼓不起勇氣來。她懶洋洋地在方桌旁邊坐了下來,隨手拿起桌上的一本速寫薄看了看,只見那上面有着三幅徐良替素亞、杜國心、施耐冰畫的速寫。她妒恨地將速寫薄從桌上一擲,站了起來。

她走進了徐良的臥室,把徐良用圖畫釘釘在墻上的銀妮替他畫的像撕了下來,忽忽地走了出去。

在荒園里,銀妮像一個夢遊症患者似地走向井邊,一點也沒有畏懼地俯身井欄上,向下張望了一下。她感到有些頭暈,便又站直了一些時候,緩緩地走回家去。

她回到了自己家的客廳里以後,見她父親的洞簫放在茶几上;便走過去把它拿了起來,打算將一腔妒忌與憤恨,託予那尺八之管。誰想她才吹了一小段,書房突然發生了可怕的笑聲。

銀妮把洞簫放回到茶几上,奔到書房里去一看,只見書房門開着——她那瘋了的叔祖母從里面衝了出來。

「你看見過這東西沒有?你有這東西沒有?」那瘋婆子問銀妮道。

銀妮嚇得直從後退,但那瘋子竟追了上去,一把將銀妮抱住,要不是五姑及時趕到,銀妮說不定會給她嚇昏了的!

「你看見過這東西沒有?你有這東西沒有?」

「你在說些什麼呀?」五姑埋怨地說。

那瘋婆子用手指着自己的胸口,很費力地迸出了一句話:「我,我,我的——心啊!」

「你的心早就沒有了,」五姑說。

「快回去吧!」

五姑把瘋子扶了下去。

銀妮走進了那間他父親一直不許她走進去的書房。

書房里顯然是給那瘋婆子搜査過了,書櫥被打開了,書本散亂到一地皆是。

在銀妮蹲了下來,整理跌落地上的書本的時候,忽然看到了一個上面刻着「脂硯齋重評石頭記」幾個字的紅木書箱。她猛然想起他們搬來的第二天早上,她父親就曾因爲她發現了這個書箱才叫她出去的。以後,她就沒有再來過。她好奇地把那書箱打開了。

那里面是一部線裝的「石頭記」。她翻開了第一册,看了看序文,發現這書原來又名「紅樓夢。」爲她想起了徐良當她講過的故事,便把那部書拿了出來。

書的下面是一個錦包。銀妮打開了那個錦包——

那里面是一顆珊瑚雕成的心!

銀妮這才知道剛才那瘋子爲什麽要到書房里來!

銀妮捧了書和那顆心走上了樓。

她一口氣就把那一部「石頭記」看完了。她同情書中林黛玉的遭遇,替黛玉傷心,甚至自比黛玉,氣得五姑叫她吃午飯也推說吃不下而不肯下樓!

最後,她哭着睡着了。她做了一個夢,夢見自己變成了黛玉,正在花園里葬花,嘴里哼着自嘆身世飄零的詩句;徐良是賈寶玉,遠遠地的向她走來,却不道被薛寶釵半途截住了。那薛寶釵好像是杜國心,好像是施耐冰,好像是施耐霜,甚至好像是徐素亞!

「銀妮!銀妮!」忽然,有人把銀妮叫醒了。

銀妮擡頭一看,只見窗戶外面的暮色中,站着自己的父母。

「銀妮!你怎麼啦?」三叔道:「一個人在幹什麼?怎麼連燈也沒有點?」

銀妮沒有回答,只趕緊把牀上的那部「石頭記」和那顆珊瑚的心藏到了床頭櫃的抽屣里去。

三叔三嬸已經兜到銀妮房門口,在那兒敲門了。銀妮開了門,讓父母走了進來以後,三嬸便急着用手去撫銀妮的額角。

「啊呀!你發熱得很厲害!」三嬸說。「還不快到床上去躺着!」

當晚,徐良遊湖回來,就由三叔陪着到銀妮房中來看她。但銀妮沒有睬他,只自顧自地倒身向床睡着。徐良見自己沒有落場勢,便囑付銀妮,叫她好好兒休息,兀自納着悶回去了。

夜深了,銀妮還是沒有睡去。她坐在床上,手里捧着那顆珊瑚的心,看着那上面刻着的「葬花詞」:「⋯⋯閨中女兒惜春暮,愁緖滿懷無着處,⋯⋯試看春殘花漸落,便是紅顏老死時,一朝春盡紅顏老,花落人亡兩不知!」

窗子外面响起了「呼呼」的風聲。隨風飄過來的一陣空洞而幽怨的女人聲音:「你看見過這東西沒有?你有這東西沒有?」

銀妮連忙將那顆珊瑚的心藏到了自己的懷里去,從床上爬了起來,走到窗前,推窗外望。——她今夜眞希望能看到姑姑的鬼魂。

然而,荒園里別說是鬼,連個人影也看不見。

平房那邊轉過來喧鬧的爵士音樂,大槪徐良他們又在跳舞了!銀妮忿忿地將窗子關上了,走到五斗櫃畔,將徐良爲自己畫的像從框中取了出來,撕成了四瓣。

徐良總算把那三位小姐送去了。這幾天來,他可眞叫她們纏死了!她們一去,他便立刻想起了銀妮。他直覺地知道銀妮這一陣跟自己很冷淡,一定自己有什麼地方得罪了她了。他想去向她解釋,縫補起他們的友誼上的破洞。

可是,那天早上,他剛要到銀妮家去的時候,却在花園里遇見了銀妮!

銀妮一個人站在井邊,低着頭,手里捧着一塊亮晶晶的東西。

「銀妮!」徐良叫了一聲。

銀妮立刻把手里那塊東西藏過了。

「你病剛好,怎麼一個人跑到這兒來了?」徐良說。

銀妮沒有理他。

「今天早上很冷,」徐良又說。「你怎麼只穿這麼些衣裳?!」

銀妮還是不理他,一個人氣咕咕地向自己家門口走了過去。但不一會,她忽然又回過身來,像山洪暴發似地對徐良說:「徐良!你別當我是孩子,有了別人就沒有了我!別人走了,就又來找我!我們以後誰也不用理誰!」

徐良一把拉住了銀妮的手,說道:「銀妮,我不管你愛聽不愛聽!我今天要說的幾句話!你什麽都好,就是器量太小,一來就生氣,一來就不高興!這在心理學上講,是一種病!你一定要把你的神經安静下來,要不然,你會生大病的!」

「你罵完了沒有?!」銀妮大聲的說。「我父親母親都在,要你來管?!⋯⋯你放手!你這沒有良心的東西!」

「我怎麼沒有良心?!」徐良詫異地說。

「快别跟我假惺惺吧!」銀妮掙脫了被徐良握住的手說道。「你給蛇咬了,人家半夜三更地來看你,你忘了?每天人家把二個鷄子兒送給你吃,一共吃了我十六天,這三十二個鷄子兒我現在要你還我!」

銀妮大嚷了一通以後,便連頭也不回地走了。徐良望着她的背影,搖頭嘆息而笑。

當天晩上,五姑拿了一個籃走進了銀妮的房間。「徐先生說我把這籃東西送給你,」五姑說,「不知道是什麼,你自己看吧,我要到樓下看你媽去。」

五姑下樓以後,銀妮把蓋在籃上的一塊布掀了開來,發現那里面全是鷄蛋,而每個鷄蛋上都寫着日子,畫着一顆心。銀妮細細地數了一數,一共是三十二個雞蛋!

銀妮笑了。突然——

「你還生我的氣嗎?」是徐良的聲音。

銀妮驚異地回頭。徐良己站在她的房門口了。

「走!我不理你!你走!」銀妮順手從籃中拿起一個鷄蛋,要擲徐良。

「別扔!」徐良走近來,一本正經地說。「你難道要我心碎嗎?」

銀妮笑了,這一笑像一陣風,把那橫亘在他們之間的瀰天陰雲都吹散了。

徐良的畫展,還有二天就要在上海開幕了。徐良很希望銀妮能跟他一起去,一則帮帮他,二則也可以趁此讓銀妮散散心。

三叔很贊成,但三嬸却竭力反對。三叔用盡了方法,向她解釋,說徐良是個正派人;又說徐良他們這次到了上海去是打算住在道文家里,道文是他們的姪子,當然會很照顧銀妮,⋯⋯等等。但三嬸還是不答應。她也不說理由。

但就在這天晚上,余家接到了一封上海來的電報,說是金妮卽將去監獄醫院里生產了。三嬸手忙脚亂地整理好了小孩子的衣服和她早就預備下的產婦應用的東西,連夜由徐良陪到車站,等火車到上海去了。在車站上,三嬸把金妮怎樣犯罪,及他們爲什麼搬到杭州來住全吿訴了徐良。

徐良送走了三嬸,回到余家時,已經是深夜了;但三叔和銀妮都沒有睡。

「徐良,你的畫展什麼時候開?」三叔忽然問徐良道。

「禮拜五?」徐良說。就是後天。

「什麼時候完呢?」三叔又問。

「禮拜天可以完了,」徐良說。

三叔心里忖了一下,然後對銀妮說道:「你媽禮拜一下午回來,如果你們能趕得及在禮拜一上午回來的話,你可以到上海去玩幾天!」

「不,爹爹!」銀妮說。「就您一個人在家,我不放心!「

「我怕什麼!」三叔說。「徐良去了,這房子裏就賸了我,你,和五姑三個人了,你會悶出病來的!你去吧。」

銀妮就是這樣才在第二天上午跟徐良去了上海的。

徐良和銀妮在上海北火車站下了車,到了余道文家不久,余家就來了一個不速之客——孫太太!

孫太太是一個貴婦型的女子。但服飾的華麗,並不能掩飾她心情的悒鬱。銀妮一看見她,便知道她就是徐良的舊情人施耐霜了,因爲她跟徐良畫室中的那幅畫像沒有多大改變,只是更瘦削,更憔悴了一點。

她是知道徐良今天到,所以特地來約他到「藍月夜總會」去吃晚飯的。她還順便邀了余道文和銀妮。

徐良起先以爲施耐霜請吃飯是爲他接風,但當他和銀妮、余道文到了藍月的時候,却發現她請了好些客人。徐良的妹妹,杜國心,施耐冰等也都在被邀之列。

施耐霜一見了徐良,便拉着他到處跟人介紹,說徐良是一個如何了不起的藝術天才,明天就要公開擧行畫展了。

施耐霜這種旁若無人的樣子使銀妮看了很起反感。

第二天,徐良的畫展開幕了。余道文是在中午的時候去的,一進會場,便看見銀妮忙着招待來賓和書寫定件的紅票籤。他向徐良道了賀,問他道:「成績怎麼樣?」

「還不錯,」徐良說。「一共是一百二十件,現在已經定出七十多件了。」

「這就太好了!」余道文說。「畫展開幕第一天就能定出這麼多,可眞不容易!——可是,徐良,你這次畫展這樣成功,得好好兒地謝謝一個人!你知道是誰?」

徐良笑了笑,不假思索地說道:「當然是銀妮了!」

「你別在那兒做夢了吧!」余道文說。「你眞正應該感謝的人是施耐霜!你自己沒有注意,我倒已經看出來了:在你定出的七十多幅畫中,倒有一大半是她昨天那個宴會里的客人!而她昨天那個派對,根本就是爲你的畫展開的!」

徐良叫他說呆了。而聽在一旁的銀妮更楞住在那里,像一個木人一樣了。

當天晚上,徐良的畫展結束後,故意要銀妮先回去,自己去一家首飾店里買了一隻戒指。他回到家里,走進了余道文的房間,把那戒指給余道文看。「這是我的訂婚戒指!」他說。

「可是,你別胡塗!」余道文警吿他道,「施耐霜已經——」

「你弄錯了!我是跟銀妮訂婚呀!」徐良說。

余道文高興得跳了起來。「徐良,你爲什麼不早吿訴我!」

「現在吿訴你還不早嗎?」徐良笑着說。「連銀妮都還沒有知道!——道文,我想請你寫一封信給你的三叔三嬸。銀妮是他們的命,我覺得應該先徵求他們的同意!」

一定,一定!余道文親熱地握着徐良的手說。「我們現在是親戚了!」

「好,你寫信,我去吿訴銀妮!」徐良說着,走了去。當他穿過客廳,剛走到銀妮住的房間門口時,書房里的電話鈴响了。

徐良折入書房,拿起了電話筒。

那是施耐霜打給他的電話。她約他立刻到藍月夜總會去會她。徐良本來想拒絕的,但他忽然想起了余道文白天在展覽會場中所說的話,便回答道:「好的⋯⋯我就來。」

他放下了電話,望望窗外;外面在下雨。他穿上了雨衣,匆勿地出去了。

藍月夜總會是當初徐良和施耐霜在相戀時常到的地方。後來施耐霜因爲愛慕虛榮,另嫁了別人。現在,施耐霜才發現自己所愛的仍是徐良,所以才趁徐良回到上海來的時候約他舊地重游,想再温過去的美夢。

可是,當他們重新在藍月夜總會見面時,相對欷噓,嘗到的只是更苦澀的滋味!他們也沒有說一句話,只循着爵士音樂的旋律,在舞池中轉動着,一直到散場。

他們是最後二個到衣帽間去取衣帽的客人。

然而,徐良在衣帽間看到了一樣東西——銀妮的洋傘!

他知道銀妮來過了。

他扔下了莫名其妙的施耐霜,往外就走!

他回到了余道文家,發現銀妮不在,便連忙把道文叫醒了,問他知不知道銀妮在那兒。道文詫異地說:「她不是跟你在一起嗎?」

徐良心知不妙,回身往外就走。他說銀妮一定是回杭州去了,他要趕去向她解釋。余道文問明了情由,自吿奮勇地跟他一同上火車。

當晚,三嬸忽然提前回來了。她吿訴三叔,說金妮生了一個女孩子。同時,金妮因爲被醫生驗出患有神經病,已改判入瘋人院去了。

「咦,銀妮呢?」三嬸忽然問三叔道。

當三叔硬着頭皮,吿訴三嬸,自己答應銀妮跟着徐良去了上海時,三嬸大驚失色地哭鬧起來了。「你爲什麼要讓她去!你爲什麼要讓她去!」她說。「銀妮,她——也有神經病!這就是我不贊成她跟徐良來往的理由!我是因爲怕你知道了傷心,才瞞着你的!」

三叔聽了她的話,呆了半天,便嗚嗚咽咽地哭起來了。

銀妮是當天半夜里回來的,那時他父母已經睡了。

徐良與余道文是第二天一淸早到杭州的。當他們趕到余家老屋時,五姑正在門口燒紙錠。

「生了什麽事了?」徐良急着問五姑道。

「銀妮——」五姑淌着眼淚說,「投井自殺了!」

徐良當場就暈了過去。他在床上躺了好幾天。

當他的健康恢元以後,道文吿訴他那口井已經被塡沒了,而那個瘋婆子也被送進了瘋人院。

余家女兒癡心殉情的悲劇或者將因此吿一段落,但那些已經死了的人,却永遠不可能再活過來了!