白日夢・電影小說・

馬四海到處奔跑,在找尋職業。

這社會上人浮於事,粥少僧多,馬四海這個初出校門的小伙子,裝了一腦袋的幻想,到處奔跑,到處碰釘子,每天跑累了回家,怨天呢,還是尤人?看着母親這一把年紀,整天坐在縫衣機前替人家車衣服,老眼昏花,還不能停手。又看着妹妹小梅,就爲了沒有錢,不能進學校。父親早死了,他是家裏惟一的男子漢,又正是年富力壯的時候,可是,失業!

一天一天過去,託了多少人,還是沒有好消息。

那天黄昏,他照例到一家百貨公司去接他的鄰居王幗英。幗英在百貨公司裏當女店員,如果四海有一天也有了職業,他心裏在想,他便是一個應該向幗英求婚的人。

但是,現在,他不敢提這個問題。他只是常常在幗英下班的時侯,到百貨公司門口等着。等幗英出來,一路回家。路上,他能和她談些話,他能和她親近一下。

「你等久了吧?」幗英走出公司,就看見了四海。她的微笑總是那末朗爽,對于四海,更是甜蜜而美麗。「今天怎末樣?」她對他是關心的,天天希望着他能找到職業。

「不要提了!」四海兩手一張,扮了一個自我嘲笑的戇態,向幗英報吿這一天的經過,「一共跑了五個地方,一個是我資格不夠。一個是我體力不合格。一個是薪水只有一百塊錢,還要扣飯錢……」他走過那一塊草地時,想坐下歇息一會兒:「我兩條腿跑得夠累的了,坐下談一會兒好嗎?」

幗英跟他一起坐下,聽他說下去。

「另外一家,是要有了老婆才可以做……」

「爲什麽?」幗英也爲這個奇怪的職業笑了起來。

「反正我沒有娶親,我也不問了。還有一家,要五百塊錢保證金。總之,我都沒有資格,又白跑了一天。」

「讓我回去跟我爸爸商量商量,給你凑出保證金,不就行啦?」

「不,凑不出的。是五百塊美金呢!」

「那末……」

「那末,唉!」四海長長的嘆了一口氣,自怨自艾:「這樣下去,怎末辦呢?」

「總得慢慢來的!」幗英温和地安慰他。

「如果有機會,我就要狠狠的賺一票!」他的一腦袋幻想,就是發財。

可是,現在却連一個職業都沒有。

晚上,回到家裏,幗英又託她父親去找一個朋友,跟四海想辦法。當然,這一類的辦法,已經想過不少了。

終于天無絶人之路。

第二天大早,馬四海發現了一個好機會——報紙上的一條廣吿:

「如要發財,莫失良機!」

他立刻就照報上登着的那個地址趕去,早飯也來不及吃。

刊登這個「如要發財莫失良機」廣吿的是世界洋行。所謂世界洋行,這「世界」不過是小小的一間房間,當馬四海趕到那裏的時候,裏面已經擠滿了人。他從人堆中擠進去,看見一個人。站在寫字枱後面,正在發表演說:

「諸位,你們一定奇怪,一個人想發財就能發財嗎?怎末發財呢?」

馬四海又擠進一步,睜大了眼睛望着這個人。他想,這人該就是世界洋行的主持人了,他整一下自己的領帶,留心地聽着。這人滔滔不絶地說下去:

「我有一樣東西,兄弟就是靠這樣東西發財起家。今天,我抱着有飯大家吃,有財大家發的宗旨,在你們面前把它介紹出來。這一樣東西是世界上最有名的世界香水,各國皇后,好萊塢大明星,都用這種香水,真是人人愛用,世界聞名。你拿這東西去各公司各商店各住家推銷,包受歡迎。它定價是每瓶五塊錢,你可以私自抬高一些價錢,每賣十瓶,拿佣金十塊錢。如果你每天能銷一百瓶,佣金加上外快,就可以賺一百多塊錢。如果每天銷一千瓶,就可以賺一千多,不到十天就是一萬,一個月下來,不就發財了嗎?」

雖然,這時房間裏有些人已經失望地走了出去,但是馬四海可還聽得津津有味,更擠上了幾步,已經挨近這個演說者的身邊了。

「諸位一定要問,工作很不容易幹吧?」這演說者說的口沬四濺,愈說愈響:「不,兄弟有豐富的經驗。我今天把這經驗公開。做推銷員第一衣服要穿得挺,襯衫領子要硬要白,皮鞋要擦得亮,人要神氣。第二,不要怕難爲情,要懂得交際。一看見人,先把笑容掛到臉上。儘管你自己不抽烟,打火機跟香烟,不能不備。要是買不起打火機,也得備上一包洋火,逢人敬烟點火。不管人家愛不愛聽,也要上去說個天花亂墜,把死的說成活的。多走些地方,多見些人,多說些話,就發財了……」

這個人一直說到來應徵的人都走完了,只剩下馬四海一個,才把話說完。

於是,馬四海走到他身邊。他望了一下馬四海,拿出一瓶世界香水的樣品和一些傳單。

「貴姓?」

「馬,我叫馬四海。」

「試一試嗎?」

「好的。」

馬四海接過樣品和傳單,正想轉身出去,那人又把他叫回來。

「請交五塊錢保證金。」

馬四海照交無訛,就一口氣跑回家裏,跟他母親吹起牛來,並且,照了世界洋行總經理所說的,換了襯衫,擦亮了皮鞋,找出了一隻舊皮包,買了香煙跟洋火,先在妹妹小梅面前練習了好幾遍,開始幹起推銷香水的這個行業來了。

他跟他母親和妹妹吹擂了一番,又跑去向幗英的父親得意地報吿了這個消息。並且他到幗英房裏去說有重要的事。

第一個推銷對象自然就是幗英服務的那家百貨公司。他得先找幗英打聽一下推銷的步驟。

可是,幗英第一個就不同情他去幹這件事。但,她知道他也是沒有辦法,能幫他一點忙,總要幫一點。

「不知道你推銷的是什麽貨色?」她問。

馬四海眉毛一揚,手指一翹地說:

「世界牌香水!世界聞名,人人愛用!」

可是幗英笑了:「這個牌子恐怕很難推銷,我們店裏還存着許多。」

「可是,還能幫幫忙,替我想想辦法嗎?」

「明天來,我替你說說看。」

「我希望能夠成功。」馬四海說着就從衣袋裏掏出一盒火柴隨便抓了一把在手掌裏,然後攤開手掌來數。「這是我的老辦法,試試運氣好不好。如果數出來是單數,沒有希望。如果是雙,便一定成功。」數完,他大聲嚷了起來:

「啊,雙數,一定成功!」

幗英笑着去燒飯了。四海也回到自己房裏,一遍又一遍地練習推銷辭令。

幗英的爸爸看着馬四海這得意忘形的樣子,却深深不滿。他對幗英說:

「一個剛出學校的孩子,去幹這種油頭滑腦的事情,可怕,可怕…並且正因爲他是個忠厚老實人,幹跑街這一行更容易學壞。」

幗英還在替他辯解:

「不過我覺得底子忠厚的人,就是壞,也壞不到那兒去的。」

「不見得!」她爸爸搖搖頭說:「他呀,錢沖昏了腦袋,一聽說一天有一百多塊錢好賺,骨頭就輕了。」

「可是爸爸,他現在需要收入,需要工作,你不讓他當跑街,叫他怎末辦呢?」

「暫時跑跑當然無所謂。萬一學壞了,可就可怕了。你常跟他在一起,應當好好勸勸他。」

沒有等到幗英好好去勸他,他第二天大早就到世界洋行去找那個總經理拿卡片,急急要趕去找幗英。就在他從世界洋行裏出來的時候,電梯門口忽然有人叫他,他回過身去,發現那是他三五年沒有見面的老同學樂伯道。

「你在那兒發財呀?」伯道和他深深握手。

他指了指那邊世界洋行的門。

「好極了,我在興隆金號。」樂伯道約他去談談,他這時自然沒有空,就匆匆去了。

他跑到幗英的百貨公司時,已經滿頭大汗。衝進門去,就把樣品交給幗英。

「樣品來了!」

幗英看他這個樣子,實在也不忍心不幫他一個忙,就叫他等一等。跟她的經理說了些好話,才勉強賣了幗英的面子,買下了十瓶。

銷了十瓶。立刻回去報帳。那個世界洋行的總經理好像很失望的樣子問他:

「怎末,只銷了十瓶?」

「就是十瓶,也化了好多功夫呢?他們說如果好銷,賣完了再要。那是美麗百貨公司,貨快送去吧!」

這十瓶的佣金就這樣到了手。

第二天,那位世界洋行的經理用了詭計派了許多人去買回那十瓶香水,百貨公司的經理以爲這種香水真的銷路好,又進了五十瓶。

當四海正在百貨公司裏跟幗英談這筆生意,又遇到了樂伯道。伯道是一個見了女人就動腦筋的人,到這裏買過幾次東西便常常纏着幗英。他發現四海和幗英很熟,因此對四海份外巴結,出來的時候便邀四海一起上了他的汽車。四海要去世界洋行領佣金,正好與伯道同路。到了那幢大樓,四海先去拿了佣金,伯道便邀他到興隆金號去坐坐。

金號裏的形形色色是四海從來沒有見過的。報價員不斷地急促報着一個個數字,做投機的炒金客一會兒憂,一會兒喜。有人在下棋,甚至于有人打着紙牌。伯道招呼他坐下,侍者就過來問喝些什麽。伯道也熱烈地招待他:

「四海兄,貴賓賞光,來點橘子水,咖啡,還是牛奶?」

「剛喝過,剛喝過。」四海有點手足失措。

「要不要做一點試試?」

「這個,我不懂。」

「這等于押大小,就是兩門,看漲還是看跌?你可以做在我的戸頭裏。」伯道熱心地把炒金的手續說給他聽,他心裏似乎有一種躍躍欲試的心情。可是,他到底還是不敢動手。

「我看看,我看看。」

他嘴上說「我看看」,眼睛真的在看,耳朵也在聽着。他聽到報價的數字:「五六,五六,五五,五六,五七……」也聽到人家在嚷着「洪記抛出五百!」伯道推推他,輕聲吿訴他說:

「你看人家這一下又賺着了!」

他坐了一會兒,和伯道拉雜談了些話。他知道伯道是金號的經理。從伯道這裏,他又認得了這裏的協理。不但伯道幾次三番勸他試試手氣。那位協理也殷勤地問他:

「馬先生,你覺得還有點意思嗎?」

四海微微一笑終于走了出來。

他數了數從世界洋行拿來的那六十塊錢,身上覺得非常輕鬆。

晩上回到家裏,從大門口就一路叫進房去。

「媽!」

「怎末啦?」

「咳,咳!」他把手裏的大包小包放在桌上,「媽!今天我拿到了六十塊錢的推銷香水的佣金。眼藥水,魚肝油,是送給你的。書是給妹妹的。還有……是送給王老伯跟幗英的……」

他來不及細說,拿了送給幗英和她父親的東西,就奔到幗英房裏。

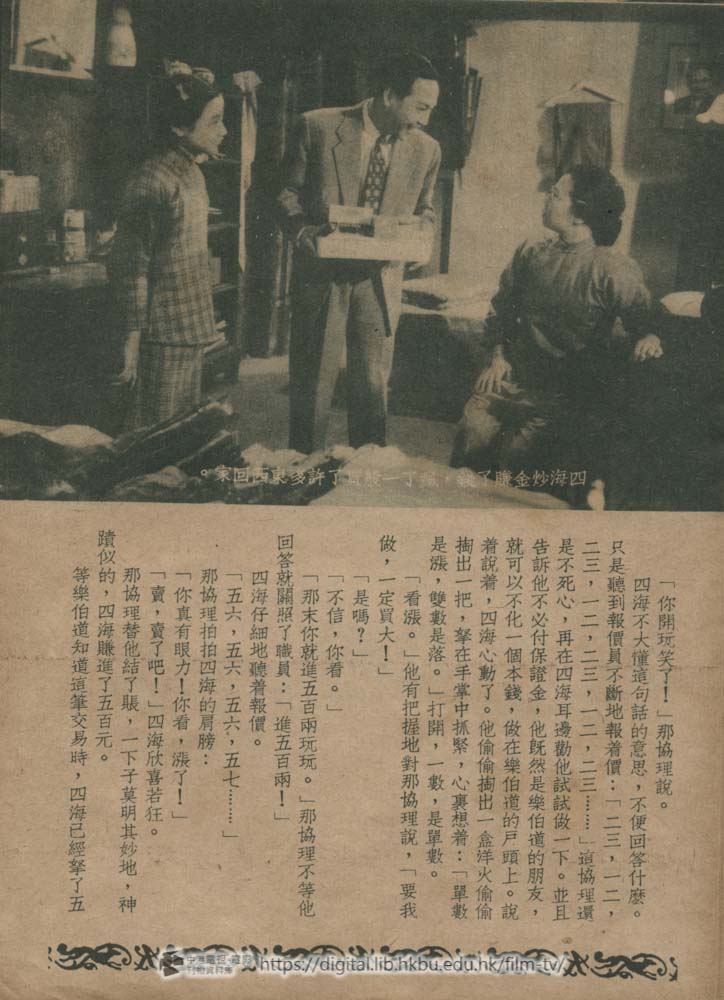

「老伯,老伯!」他拿出幾支雪茄煙,遞到幗英爸爸面前,我兩天就賺了六十塊錢。這是一點小意思,一點小意思。」

幗英的父親望着他這一付輕骨頭的樣子;又望望那幾支煙說:

「這煙很貴吧?」

「還好,五塊錢一支。」

「五塊錢一支?太浪費了!你一共就賺了六十塊錢,我怎末可以拿你這個?」

「我已經買來了。」

「那我算錢還你。」

「不,不,不……」

他正在推讓的時候,幗英從廚房裏走出來。他又拿起一件衣料,送到幗英面前:

「這是送你的。」

幗英爸爸幾乎真的發脾氣了:

「四海這孩子太沒頭腦,一共只賺了六十塊錢,就這樣浪費……幗英算錢給他。」

這天正是幗英發薪水的日子,馬上就把錢拿出來,要還四海。四海當然不肯受,一轉身就逃回自己房裏去了。幗英直追過來。在四海的房門口,看見房東正向四海討房錢。

「房錢我過兩天……」

幗英推門進去,把錢放在桌上,吿訴他:

「我爸爸叫我來還你錢。」

「這,這是應該的。還錢總不好意思?」

「我爸爸說不能白拿你的東西。」

「那簡直是瞧不起人!」

四海的媽看他們兩個推來推去,解决不了這僵局,便過來幫忙,對幗英說:

「要還錢,可真叫我們不好意思。」

這樣一說幗英也無可如何,只好退了出去。她知道四海沒交房租,就把應該還他的錢替他去付了房租。

房間裏面,四海的妹妹問他有沒有學費,他兩手一擺說:

「再過兩天吧,我就會有錢的!」

他始終以爲自己就會有錢了。

可是,一連好幾天,一瓶香水也沒有再推銷出去。

東跑,西跑。每一家商店都對他搖頭。跑了幾天,都是垂頭喪氣回來。

那天,他回來了就找幗英,可是她不在。幗英的爸爸開的房門。

「幗英還沒有回來?」

「沒有。」幗英的爸爸把他請進去坐下,「你這幾天跑得怎末樣?」

「别提了,」他自嘲地笑了一聲,「自從美麗百貨商行銷了六十瓶之外,這末多天,跑得人精疲力盡,也沒有半瓶銷掉。白眼釘子到受夠了。有幾家,我多說幾句,簡直給人推了出來。」

「本來嚜,你做這種事情,我早就說不行。老老實實的人,不能吃滑頭飯。再說,那種香水又是滑頭貨。趁早打主意幹别的吧!」

四海低下頭去,也沒有什麽好說的了。他只得岔開去說别的。

「幗英怎麽還不回來?」

「她今天在店裏吃飯,聽說在陳列櫉窗。」

「那我去接她。」四海趁這機會走了出來。他這時不想回家——回家更覺得煩悶。便走到了美麗百貨公司。

他到那裏的時候幗英正忙着在收拾櫃臺和櫉窗。他在旁邊看了一回。他看到幗英拿了幾隻手錶佈置在櫃臺上。那幾隻手錶引起了他的注意。

「你擺的那隻錶好不好?」他問幗英。

「相當名貴呢!」

果然,名貴的東西就這樣好看,惹人歡喜。

「你喜歡嗎?」他問幗英。

「喜歡有什麽用?我一個月的薪水還不夠買這隻錶呢!」幗英毫不在意地說。

「等我發了財送一隻給你。」

「好!」幗英輕盈一笑:「我先謝謝你。」

大槪就因爲這一笑太輕描淡寫了,四海有點感觸:

「你當我不會發財嗎?」

「誰說你不會發財?但是,要看你這個財是怎樣發的。」

「發財就是發財。」

「有正當的,有不正當的。」

「那我懂。」四海點頭。「你是說,當跑街發不了財。」

「那是因爲你跑的貨色不好,」幗英很認真地對四海說,「這種事實在不是你幹的。」

「我也真不想幹了。真是越說越氣。我剛才就因爲悶不過,才跑來找你談談的。不說這個,我們說開心的事情,等你事情做好,我請你去吃餛飩好不好?」

「我剛吃過飯了。」

「我還沒吃呢。」

「這時候還沒吃飯?」

「可不是嗎?」四海又忍不住發牢騒,「受了幾天氣,跑了多少路,回到家裏,看見老娘,累得什麽似的踏洋車縫衣服,妹妹只想等我賺錢給她上學。越看越難過,沒有吃飯就跑出來了。

「那末我請你吃餛飩。我也陪你吃一碗。」

幗英匆匆把事情做好,就和四海一起到了一個小小的街邊食攤邊。

「兩碗餛飩,兩個雞蛋!」

一邊吃,一邊又談起四海的事。幗英問他:

「我介紹你去抄寫鋼板好不好?」

「多少錢一月?」四海心裏想着錢的問題。

「是講多少錢一千字的。」

「那末多少錢一千字?」

「一塊錢一千。」

「一天寫上四千字,也不過才四塊錢,累死人呢!」

「總比你幾天跑不着一個錢好呀!」

「再說吧!」四海低下頭去吃餛飩。看到餛飩又想到錢,吃下半碗,算一算,吃掉了五百字。他自己也笑起來了。幗英還是很認真地問他:

「那我跟你去說啦!」

「也好,反正世界洋行的事我一定不幹了。

第二天,他果真跑去看那個擅長演說的總經理,跟他說不再幹了。

「忍耐一點多跑跑多吹吹……」總經理還想挽留他。

「說什麽也不幹了。」馬四海意志堅决。

「好吧!」

四海走出世界洋行,正要進電梯,一隻手拍在他肩膀上:

「我正要找你,王小姐怎末樣,好嗎?」又是樂伯道。

「很好。」四海不想和伯道打交道,可是,伯道一把拉了他到金號去:

「去坐坐,我們談談。」

他似乎覺得有點不由自主,有什麽東西吸引着他。他跟了樂伯道走進了喧嚷熱鬧,烏烟瘴氣的興隆金號。上次見過的那個協理走了過來;伯道却被一個做炒金的客人叫去了。四海剛坐下,協理就問他:

「馬先生,你怎末個看法?」

看法?四海自己也不知道。可是,又不得不敷衍幾句:

「百業蕭條,銀根奇緊,金子生意恐怕也不好吧?」

「是呀!」這協理對四海親熱地笑着,「行情大家看小,抛出五百兩吧?」

這句話叫四海一怔:

「我那來那末多金子」

「你開玩笑了!」那協理說。

四海不大懂這句話的意思,不便回答什麽。只是聽到報價員不斷地報着價:「二三,一二,二三,一二,二三,一二,二三……」這協理還是不死心,再在四海耳邊勸他試試做一下。並且吿訴他不必付保證金,他旣然是樂伯道的朋友,就可以不化一個本錢,做在樂伯道的戸頭上。說着說着,四海心動了。他偷偷掏出一盒洋火偷偷掏出一把,拏在手掌中抓緊,心裏想着:「單數是漲,雙數是落。」打開,一數,是單數。

「看漲。」他有把握地對那協理說,「要我做,一定買大!」

「是嗎?」

「不信,你看。」

「那末你就進五百兩玩玩。」那協理不等他回答就關照了職員:「進五百兩!」

四海仔細地聽着報價。

「五六,五六,五六,五七……」

那協理拍拍四海的肩膀:

「你真有眼力!你看,漲了!」

「賣,賣了吧!」四海欣喜若狂。

那協理替他結了賬,一下子莫明其妙地,神蹟似的,四海賺進了五百元。

等樂伯道知道這筆交易時,四海已經拏了五百塊錢飛奔而去了。那協理笑着吿訴伯道說:

「他初次出馬香香手!」

伯道也莞爾而笑。他知道,四海這一下子可樂了。

真的,他這天回家時像瘋了一樣。奔到家裏,就大聲嚷,媽媽從此不必再踏洋車給人家縫衣服了。他一路嚷着走進屋子,不留神撞到了幗英的爸爸身上。

「對不起,老伯……我實在太興奮了。」他連忙拏出一盒糖送給幗英的爸爸:

「這是我孝敬你的。這個糖……」

「你瘋啦?買這個幹什麽?」

「你知道我今天賺了五百塊錢。」

「怎末?」幗英的爸爸覺得奇怪了,「你賣了多少香水?你不是說今天辭了那事不幹了嗎?

「香水呀,賣一輩子也賺不到五百塊錢。老伯,你知道我今天只不過坐在那兒,不到兩個鐘頭,沒有流一滴汗,也不費唾沬,不過伸伸手,五百塊錢就這末輕飄飄的到我口袋裏來了!」

「你做的什麽生意?」幗英的爸爸聽呆了。

「金子生意!」

「什麽?」

「金子生意!」

幗英的爸爸明白了:

「喔,做投機。」

「不是投機。」四海沾沾自喜,「我是有計劃,有根據的。」

「四海!」幗英的爸爸臉色沉了下去:「投機萬萬做不得。你做跑街我已經不贊成,你要是做投機,那什麽都完了!」

「都完了?」四海也感到幗英的爸爸語調嚴重了,可是他依然笑得收不攏,「不過賺錢容易呀!」

「虧本也容易!」幗英的爸爸有點惱怒,「你不相信我的話嗎?好吧,腿長在你身上,我管不着你。不過,你要做投機,不許上我的門,我不願意眼看着你……」

四海挨了一場罵,正想逃開,記起手裏還有一包東西,是要送給幗英的,便拏了出來:

「這是送給幗英的」

「不要你送!」幗英的爸爸怒氣冲冲走了。

四海望着他的背影,心裏很納悶。回到自己房裏,把賺了五百塊錢的事吿訴了他的媽,又換來一場埋怨:

「孩子呀,使不得。我們今天弄到這個地步,就是爲了你爸爸做投機。那時候我每天提心吊胆,賺了還好,虧了真是整天整夜睡不着。」

可是四海依然不肯認錯:

「爸爸那時候跟現在不同,我跟爸爸又不同,你放心好了。」

他們在說着話,幗英回來了。她跑來吿訴四海,說她替他找的抄寫鋼板的工作,已經有了着落。可是,她被她父親拉了回去,因爲:

「這小子不學好,居然去做投機,勸他也不聽。」

幗英對四海望了一眼,偷偷約了她第二天到東方餐室吃午飯。這時,礙着她的正在發怒的父親,就不再說什麽話了。

四海分送了禮物,拏了錢送到房東那裏,房東吿訴他幗英已經替他付了。他沒有想到,這筆錢就是還他上次送禮的錢,還當是自己糊塗,託幗英交了租而又忘了的呢。一時高興,又送了一點錢給房東,害得房東把他看作了一個神經病。

倒是幗英給他的勸吿最收效——

那是第二天在東方餐室的事。幗英誠懇地跟他說了許久,希望他能從投機的「黄金陷阱」邊岸回過頭來。

「投機,完全是大魚吃小魚。你有多少底子?」幗英問他。

「我是小來來,搶帽子。」

「我爸爸就怕你帽子沒有搶着,衣服到給人剝了。」

「那我有把握。」

「你根據什麽有把握?」

四海掏出火柴,笑着說:

「憑這個單雙。」他又加上一句:「百發百中。」

說得幗英真是啼笑皆非:

「這是碰巧呀,每天那有這末巧?」

「投機就是投個巧。」

「你這樣勸不醒,我們就不必談了。」幗英也有點失望了。

「讓我再想想好不好?」四海有點聽話的樣子了,幗英於是又再三把投機的害處說給他聽。最後,當他們離開東方餐室的時候,他口頭上答應不再到金號去。

還有,他昨天買來送幗英的東西這時才有機會拿出來,那是一隻手錶——他答應了幗英,「發了財買來送你的」。可是幗英搖搖頭對他說:

「明天拏去退掉!」

四海這下可不肯。爭持了半天,沒辦法,四海就用繼續做投機來嚇嗁她:

「要是你還我,我就要去做投機。」

幗英只得收下,交換條件便是四海不再去做投機。

從東方餐室出來,又碰到了樂伯道。伯道又要請幗英去玩,幗英要上班,拒絶了。但是四海上了他的汽車。

正當幗英的父親和四海的母親說着四海的時候,四海又坐在興隆金號裏抛進抛出大搶其帽子了,他聽着伯道信口雌黄地講着「炒金經」:

「做投機,要永遠不敗,祗有一個祕訣,就是順扯逆殺。不猶豫,有决斷,此誠所謂投其機也!有時候也得要挺到底不屈不撓。」

四海于是又上了鈎。起先,他買進了五百兩。可是,金價不斷的落,他于是默念着「順扯逆殺」的祕訣,「順扯下去,又買進了五百兩。」忽然又改做「逆殺,賣出,又賣出……」

他的心震盪起來,手指顫抖,臉色一陣青一陣白。聽着報價員報價的聲音,一個又一個的數字,像一顆一顆的子彈,打在他心上,打在他頭上,打在他身上……

晚上他帶了一顆焦灼,憂慮。而頹傷的心情回來。

幗英已經等了他很久。

「你跟樂伯道到那兒去的?」

他還想掩飾:

「沒有上那兒去。」

「那末爲什麽這時候才回來?」

「我在逛馬路。」

「爲什麽?」

「你知道我心裏多末煩。」

天真的幗英竟沒有想到他心裏爲什麽煩,煩的又是什麽,反而還責備他「不去炒金,心裏就煩?」

四海不說什麽。

「抄寫的工作要不要做呢?」

「我正在考慮。」

「考慮什麽?」

四海更不知道怎樣回答。憤憤地說:

「去,去!」

幗英很高興,以爲是他的真心話,笑着鼓勵他:「這才聽話了!」

回到自己房裏,他母親問他今天可曾再去做投機,他當然也是一味否認。他母親也寬了心:

「這就好了。不然,你爸爸從前叫我躭了多少心,現在還爲你躭心。」

妹妹小梅來問他,可有錢給她交學費進夜校。他身上只剩了一百五十塊。他回說沒有。

這一百五十塊不能再用。不能再用,是的,只有他自己才知道,他今天欠下了炒金虧去的差金,這差金,六百塊。不但輸去了昨天赢來的五百,還多虧出了一百。

這筆賬儘管他瞞住了幗英,瞞住了他母親,瞞住了所有其他的人,但是樂伯道那邊,是賴不掉的。樂伯道等了他一天,不見他來。想起他說過是在那世界洋行裏做事,跑去問,發現早已不再是世界洋行的人了。沒辦法,就找到了幗英。

「王小姐,你跟馬四海是隣居,可知道他今天爲什麽沒有到我這兒來?」

幗英搖搖頭,得意地吿訴他:

「他不做投機了!」

樂伯道的回答却是幗英所沒有料到的:「但是我那兒有六百塊錢的差金,還沒有了結!」

幗英回去的時候,四海還沒有回來。這消息吿訴了四海的母親,他母親急得哭了起來。晚上,四海回來,幗英把他叫了去。

「早上你答應去抄寫鋼板,爲什麽不去?」幗英的臉色很沉重,語氣更沉重。「大家對你這樣關心,你應該有誠意對大家……可是你……」

四海沒有話說。

「你做投機失敗了是不是?」

四海還是不響。

「虧了六百,是不是?」

四海沒辦法再賴了,正想向幗英解釋,忽然聽到有人來找幗英,那聲音是那末熟悉,而又那末使他震驚。來的竟是樂伯道。

「幗英小姐在家嗎?」那聲音已經進了門。

「不好了,樂伯道來了。」四海關照幗英切切不要把他的房間吿訴樂伯道。自己趕緊在幗英房裏一個屏風後面躱藏起來。

樂伯道不速而至,進來了。

「樂先生,有什麽事嗎?」幗英不能不出來應付。

「我來找四海,順便看看你。」樂伯道坐下了,四面看了一下,「你一個人住在這兒?」

「我父親出去了。」

「馬四海就住在裏面?」

「他出去了。」

「那末我就在這兒等他吧。」樂伯道又站了起來,走到幗英的身邊,「我們談談。」

「樂先生跟四海是老同學,他做投機虧了本,讓他慢慢兒還可以嗎?」幗英想給四海說情。

「你跟他很好嗎?」伯道這話是别有用心。

「我們是世交,普通朋友。」

「那末我說說也無所謂了。他這個人太不老實。先騙我說是世界洋行的經理,後來到我金號來做投機。做生意賺錢虧本總是有的,不該悶聲不響賴在我頭上。真太不漂亮了!我今天才知道你跟他是普通朋友。否則我真替你可惜。王小姐,我對你印象很好,你爲什麽到百貨公司去當店員?」伯道說着說着就一步一步走近幗英,涎着臉說:「你來替我做祕書,工作輕,酬勞大,你看怎末樣?」

「謝謝你。」幗英退後了一步。

伯道又逼上了一步,伸出手,握住了幗英的手,幗英急了起來。

「你放手!」

伯道笑着,更進一步,另一隻手臂把幗英緊緊地摟了起來。

「你放不放手?」幗英大聲叫了起來。

「不放!」伯道還是在笑。

這時,躱在屏風後面的四海,實在忍不住了,竟一個箭步衝了出來,把伯道拉開。

「原來你躱在這兒!」伯道冷不防屏風後面有人,更沒有想到正是四海,冷笑了一下說,「好極了!」

「你敢侮辱她!」四海怒不可遏,伸岀拳頭要打過去。

「侮辱?這兩個字用得太肉麻了。你虧了我的錢怎末說?跟我走!」

四海這時是「護花者」,突然出來攔阻伯道侮辱幗英的英雄;伯道却又是四海的債主,兩個人的衝突形成了僵局。恰巧幗英的父親這時回來,他們才放了手沒有扭打起來,

「怎末一會事?」王老先生上前排解。

「爸爸,」幗英自然是站在四海這一邊的,指着伯道說,「他欺侮人!」

王老先生走到伯道面前問他:

「你是誰?」

伯道也理直氣壯,連忙自我介紹,並且說明來意:

「我叫樂伯道,興隆金號的總經理。特地來找馬四海。」他聲勢汹汹地轉向馬四海,「欠債還錢,不然到警察局去!不還,就吃官司!」

「慢!」王老先生這下明白了這場糾纏,挺身出來說公道話:「你要吿他,好,可是我要先吿你,你爲什麽欺侮我女兒?走,咱們也走!」

「這,這,這……」這一下把伯道弄窘了。沒有辦法,只得對四海連聲嚷着:「明天中午不還錢,姓馬的等着瞧!」

一場風波過去了,四海的問題却還是沒有解决。「明天中午,明天中午,明天中午……」明天中午怎樣辦呢?

他現在已經認清了樂伯道這個人的爲人。他一個人在尋思。也許是後悔,也許是懊惱,也許是着急。想起這筆債,莫名其妙從金號裏賺了五百塊錢,又莫名其妙虧了六百。五百塊錢到手,得意忘形,一花就花了三百多。六百塊錢的債,却沉重得壓得他走投無路。

他想起那天虧了錢,不敢回到家來,一個人在附近一個小花園裏躑躅,昏昏睡去,進入了一個夢境。夢境中,樂伯道來逼他還債,他沒有辦法,再到金號去賭一次命運。當然又把虧去的錢賺了回來。這一來,他又立刻成了富翁。一次又一次的炒金,根據他的「火柴卜術」,做多頭金價便漲,翻了空頭又跌。坐在金號裏,在報價聲中,只不過舉舉手,不到幾天,他成了巨富,和幗英結了婚。

可是當夢境幻滅的時候,他又是一個赤貧。

他母親老眼昏花,還得不分晝夜地踏洋車,縫衣服掙錢,他妹妹失學在家,天天等他交學費……並且,第二天中午樂伯道又來討債了。

「我實在沒有。」他抖抖索索拏出了三百塊錢。這三百,一百五是他自己用剩下來的,一百五是幗英賣出了他送的那隻手錶偷偷來給他的。「還有三百過一天再想法子,」他向樂伯道苦苦哀求,「我們到底還是老同學呀!」

「同學?」伯道的臉早就翻了過來,「昨天晩上我們就不是老同學了。你賺的那五百呢?」

「化了。」他吞吞吐吐地說。

「真有你的!花别人的,蝕我的。我們金號吃什麽?缺一個錢不行!」

實在沒辦法,伯道看到他家裏的那一架縫紉機,他要搬去做抵押。

「不行,這不行,這是我媽的命根子」

「那末誰讓你欠錢的?」

他看着他媽在一邊垂淚妹妹呆立着,伯道硬把縫紉機搬出門去。他一語不發,想哭,可是連眼淚都沒有。

忽然,幗英回來,把伯道一把攔住。

「錢,有了!快把東西放下!」

四海急急趕上去。幗英拏岀了三百塊錢。

這是她爲了替四海還債;向百貨公司商量借來的薪水。

樂伯道收了錢去了。

留在家裏的是四海內心的疚愧。他終于受足了教訓,聽幗英的話,接受了抄鋼板的工作,靠勞働安份生活。

一切又恢復了正常。

黄昏幗英來叩他的門。

「借一盒洋火給我!」幗英對他說。

「沒有了。」四海揚一揚手:「都給我扔了,我再也不用它來卜運道了!說着,他又回轉身子,伏在書桌上,寫他的鋼板蠟紙。

幗英笑了,是安慰地笑。

「夢真的醒啦!」她望着四海,默默祝禱着他今後的前途。 (完)