鵉鳳和鳴・電影小說・

東方初曙,人們開始爲生活而操作了,這是個晴朗的清晨,荔記揩車行的門口,魚貫地走出了一羣騎單車的揩車童,其中有一個生得明眸浩齒,清秀動人,原來她是女扮男童的王月娥,她的家在澳門,從小父母就給她定下了親事,可是她反對這門親事,便一個人從澳門來到香港,白天揩車,晚上讀書,她决意要追求自立和幸福的自由戀愛。

月娥輕鬆地駕着單車,經過綠樹成蔭的幽靜的馬路,口裡啍着小調,微笑的臉上充滿着自信興希望。

她跟男孩子一樣的敏捷勤勞,一輛輛的按次揩着,來到一所沿馬路轉角的新型洋房門口,車間前面停着一輛新式華麗的汽車,這是富商陶萬山的住宅,月娥停好單車,正待要揩,車底下爬出了剛換好機油的司機阿福,他看見了月娥,滿臉高興。

「月娥,你來啦?我等了你半天了!」

「噯,有什麽事嗎?」

「沒什麽,就是想看見你?」阿福慣常的拿起抹布來幫着月娥一起揩,他們傾得那麽的親熱,邊談邊揩,忽然輛一流線型的跑車開到月娥脚邊,一個急煞車停下,原來是年輕的艾飛送陶家小姐黛麗囘家,黛麗倦眼惺忪地走下車來,逕自囘家去了,艾飛却拚命地在車裡抛吻。

「我們小姐真是的,沒幾天就要結婚了!還整天的在外邊胡搞!」阿福挨近月娥的耳邊輕聲地吿訴她。

「眞的?剛才送她囘家的不是新郎嗎?」

「當然不是囉!」

正在說話間,一個女傭急急地走了出來。

「阿福,快把車子預備好,太太要出去了!」

「這麽早,上那兒去啊?」阿福奇怪地問,女傭看了看四圍沒有人,便在阿福耳邊低聲說:「喏,老爺昨晚上通宵沒囘來,太太接到了情報,說是要趕去捉他個雙呢!」說完又大聲關照說,「快點兒啊!」

月娥已經揩好車收拾好了東西,別了阿福,騎上單車飛馳而去,他們約定了晚上再見面。

晚上,阿福扶着單車來到夜校門口等候,月娥已經換上了樸素的女裝,從夜校裡出來,神情十分頹喪。

「月娥,你不舒服嗎?」阿福忙問她。

「不,我媽病了!」月娥從身邊摸出一封信來,淚盈盈地說。「爸來信要我立刻囘去,不知道媽害的是什麼病,這樣嚴重,我已經買好了船票,等會兒就要動身了!」

「噢,那不要緊,你去看看就囘來,路又這麽近!」阿福安慰着她,可是心裡也覺得悶悶的,他們一路走着,看見路旁有個測字攤,阿福靈機一動看看錶。

「時間還早,我們去測個字好嗎?」

阿福說着先走到測字攤旁,示意相者說的話,相者會意點頭,見月娥問母親的病,便說,「吉星高照,必能逢凶化吉。」月娥信以爲眞,憂傷的臉上不禁露出了寬慰的笑容,相者發覺他們是一對情人,討趣地說「你們兩位呀,有情人必成眷屬!」月娥聽了有點羞怯,忙把頭別開,阿福付給了相者雙倍的錢,得意地載了月娥,騎上單車走了。

阿福買了些水果另食,陪送着月娥來到船埠,兩個人默默地走着,情人別離,無限惆悵。「月娥,等你媽的病好了你就出來,到了香港馬上打電話給我,別忘了!」

月娥點點頭,別了阿福上船去,汽笛聲响,船離岸了,月娥頻頻揮手,阿福目送着她,直到船身消失在茫茫的海洋中,這才拖着沉重的脚步囘去。

月娥到了澳門,惦念着母親的病,懷着一顆焦急的心匆匆地走着,却不防她的父親正在近處轉角一家酒店裡,跟陸財主陸小胖和媒婆在那裡飲酒,娥父望着旅客們紛紛出來,果然女兒也在其中,好不高興,忙推着陸財主,指指月娥。「喏,來了來了,那個就是月娥!」

陸財主見月娥長得十分可愛,滿意地點點頭,「好,那麼就準定這樣吧!」

「我這個媒做得不錯吧,你得多賞點喜封給我啦!「媒婆乘機向陸小胖討賞,小胖嘻笑著臉,心花恕放,連連點頭,於是娥父向他們吿別,跟在月娥後邊,一路追踪囘去。

月娥囘到家裡,看見母親好好兒的,心裡覺得奇怪,正好父親囘來了。她把帶來的一包禮物送給父親。

「爸爸,你怎麽說媽病得厲害呢?」

父親感到一陣內疚,說不出話來,終于母親不忍,掉着眼淚,把陸財主摧婚的事告訴了月娥。

「唉,你爸爸實在也沒有辦法,五百塊錢的聘禮又還不出,陸家迫着要迎親!」

月娥聽了又氣又恨,傷心地哭泣起來了。「那你們爲什麽不明說,我是死也不願意嫁給陸小胖的。錢,我來還好了……」

「可是……現在來不及了,他們明天就要來娶了……」父親這才後悔自己太猛浪。

月娥囘到房裡,痛哭了一陣,可是她知道哭是沒有用的,她躺在床上想着想着,「我,我决不能把終身的幸福葬送在這盲目的婚姻裡,我要逃……」

第二天,她在房裡留了一張字條,等聽到彩車開到,迎親樂開始起奏的時候,便從窗子裡跳出去,躲匿在牆脚邊。

屋子裡起了一陣騷動,叫喊着「新娘不見了」,大門口的樂隊,小堂名,執手,司機,和看熱鬧的人都一齊踴進了屋子裡去,月娥趁人不見,機警地沿牆脚跟溜了出去。

賓客散去了,娥父被媒婆扭住了,拉到陸財主家裡論理,陸財主大聲咆哮。「啍,這還成什麽樣子,吿訴你,非把她找囘來,决不甘休!」

娥父那裡還敢分辯,只是唯唯聽命,陸財主終于想出了辦法,他叫兒子小胖馬上跟了娥父上澳港輪去追踪,說不定在船上就可以找到她!

於是陸財主帶了媒婆,娥父,和小胖就趁了那輛迎婚的彩車趕到碼頭,狠狠地叮囑娥父。「你先在船上找尋,再在港岸偵邏,我跟媒婆就在這兒把守。」

他又囘頭對小胖說。「你一定要找囘月娥,改期完婚,知道嗎?」

「爸爸,她旣然不喜歡我,我——我也不要她了。我就叫她還錢好了!」小胖哭喪着臉。

「胡說,沒志氣的東西!」陸財主正好滿腔氣憤沒處發洩,狠狠地打了小胖一個頭秃,小胖不敢再囘咀了,可憐巴巴的跟了娥父走上行駛港澳的德興輪去。

德興翰在碧海中鼓浪行進,白雲悠悠,羣鷗翱翔,旅客們都悠閒地在甲板上憑欄眺望海景,娥父和小胖來到甲板上逐個找尋,不見有月娥的踪跡,便從尾樓樓梯一路走下大艙去。

陸財主的猜測果然沒有錯,這時月娥已經早一步在人叢中擠上了船,惶恐地踡坐在大艙的角落裡,驚魂不停地在張望,忽然瞥見父親和小胖在向她走來,這一嚇非同小可,她立刻一溜烟地溜出了大艙,從尾樓走上了甲板去。擠入憑欄眺望的旅客們中間,若無其事的望着海空,可是她還是不時偷眼張望,以防追踪,猛然,她從身旁一個少女在撲粉的小鏡子裡照見了父親和小胖又在走過來了,她吃驚之下拔脚就逃,一轉身,正撞在旁邊一個青年的身上,那青年向她笑笑,她也尷尬地笑了笑,她看見那青年囘身走向房艙去,一時情急智生,便順勢靠在青年的身邊並步走進了房艙裡去。

「咦,看見了沒有?那邊好像是月娥!」月娥的倩影早已深深地印在小胖的腦海中了,他滿懷狐疑地着娥父。

「在那裡?在那裡?」

小胖拉了娥父追到青年的房間外,隔着玻璃窗往裡張望,只見裡面一個少女倒在床上,青年挨近身去,俯首問話,樣子非常親熱,好像是一對新婚夫妻,兩個人鬼鬼祟祟地張望了一會,不敢多看,祇好失望地走了開去。

原來月娥跟進房艙,忙機警地往床上一倒,那青年看她那副惶恐的樣子,便俯身去問明原由。

「啊,對了,我在上船前聽說陸財主今天娶兒媳,迎親的時候新娘逃走了,原來就是你!」青年這才恍然大悟,接着他問月娥叫什麽名字。

「我叫月娥!你貴姓?」月娥見他爲人和氣也放下了胆。

「那麽你預備逃到那裡去呢?」青年關心地問。「我姓韋,韋文光!」

「我本來是在香港做工的……」月娥把父親騙她囘來成婚的事告訴了文光,兩個人倒談上了。

查票員來了,月娥沒有房艙票,正想推門出去,却見父親和小胖又上甲板來了,趕忙縮了囘來,文光同情她的遭遇,便拿出錢來替她補了一張票。

文光也有他的戀愛羅曼史,當他打開皮夾,看見一張女子的照片,忽似睹物思人,滿懷惆悵,他躊躇了一會,决定把它拋到海裡去,忘却乾淨,他悵然推門出去。劈面碰見小胖立在門外,小胖見文光面色很不自在,以爲是對自己的窺望在惱怒了,嚇得連忙轉身就走,正好查票員過來,向他查票,小胖買的是唐餐樓票,查票員把他驅囘唐餐樓去了。

文光來到船欄邊,把那張女子照片用力向海裡一擲,擲後低頭出神凝思,却沒想到那照片被一陣海風吹了囘來,落在文光的房艙門口,恰巧一個茶房走過拾起,以爲是月娥落下的,便交給了房間裡站着的月娥。

月娥細看照片上是一個面貌端正的少女,上面還寫着「給我親愛的文光……你的淑」。她正在睇視,見文光滿腹心事似的進來了,她不敢多問,把照片藏了起來,兩個人默默相對地坐着。

房艙外,小胖還在張望,他總是疑心文光的房間,要想看個究竟,可是被娥父阻住了。

「喂,你再這樣傻頭傻腦的,人家要駡了!」

轉瞬間,德興輪已經駛進了香港海灣,正是夕陽西墜的黄昏時分。

月娥發覺父親和小胖還在外邊守望,十分焦急,她要求文光和她一同上岸,以作掩護,文光同情地答應了她,還從箱子裡取出一件華麗的女服來。

「這樣吧,你穿上這個,那麼他們認不出你啦!」

原來他這次是去香港結婚的,這件女服是他姑媽送給新娘的禮物,月娥感激萬分,她換了衣服,改過髮式,已判若兩人,他和文光一同走出房艙,儼然一對青年夫婦。

他們順利走下跳板,冷不防娥父和小胖已經站在碼頭的跳板旁邊守候,月娥見了急忙扭過頭去,文光也看到了,他靈機一動,故意提高了手提箱撞在小胖的臉上,小胖大聲呼痛。

「對不起,對不起!」文光乘機攔住小胖,讓月娥溜過去了。

「你看見沒有?那個女的是不是月娥?」小胖一手摸着面頰痛處,一手指着月娥過去的背影。

「不是,不是,」娥父見那個背影的女人穿着時裝衣服,「我自己的女兒還會認不出來?」

「好吧,反正半小時後還有一班船來呢,總得等到她!」小胖睹着咀失望地說。

月娥隨着文光走出碼頭,好似逃出了虎口,連連向文光道謝。

「再見再見!」文光匆匆截停了一輔的士,正要上車,驀地裡想起了月娥身上的衣服,一時又沒有辦法,祇好叫月娥一同上了車再說。

這時候,碼頭的對面停着一輛流線型的汽車,車內坐着一個打扮得花枝招展的女人,她就是月娥在陶家門口揩車的一個早晨所看見的陶黛麗,現在她親自駕車來接她的未婚夫韋文光,她的身旁坐了一隻哈叭狗,也跟女主人一樣悠閒地坐着正在泊岸的輪船,忽然她瞥見好似文光的背影趁進一輛的士去,接着又見一個女人的衣角一飄,隨着上車,她看見不禁妒火中燒,急忙掉頭開車追趕,可是一刹那間的土已經消失了,她只好悻悻地駕車囘家。

文光叫月娥上了的士,關照司機開到香島道十二號,那是他姑媽借給他渡蜜月的別墅,他吿訴月娥到了那裡可以讓她進去換下衣服。

這是一幢古典式堡壘型的海濱別墅,雖然年久失修,仍不失其壯觀。在這新秋的傍晚,更顯得僻靜幽雅,車托門口,文光叫的士在外面等候,看門人老王聽到聲音,忙着出來迎接。

「表少爺,你來啦,澳門的老太太好嗎?」

「好是好了些,不過還是不能起身,所以不能夠來!」

「噢,我接到老太太的來信關照,已經把客廳房間全都打掃佈置定當了,就是三層閣樓裡的電線壞了,一時來不及修理!」

「謝謝你,老王,反正我也用不着這麽多地方!」

老王見了月娥,以爲是未來的新娘,大獻慇懃,一路招呼進去。

「你把鑰匙給我,我們自己進去好了!」

「是是!」老王見文光這樣說了,忙識趣而退。

月娥跟着文光來到別墅的客廳裡,文光從提箱裡取出她的衣服,叫她更換,月娥舉目四顧,沒有一個隱蔽之處,正在躊躇,文光見了便叫她上二樓浴室去換,自己在客廳等候。

月娥上樓,在梯角處看見有電話,就偷偷地打了一個電話給阿福,阿福接聽時,恰巧主人陶萬山要駕車出去,阿福便匆匆問明別墅的電話號碼。約定等一會打電話來通知接她。月娥聽畢,歡欣地上樓換衣,這時文光獨坐在客廳裡,忽然想起黛麗的約會,也急忙去打電話。

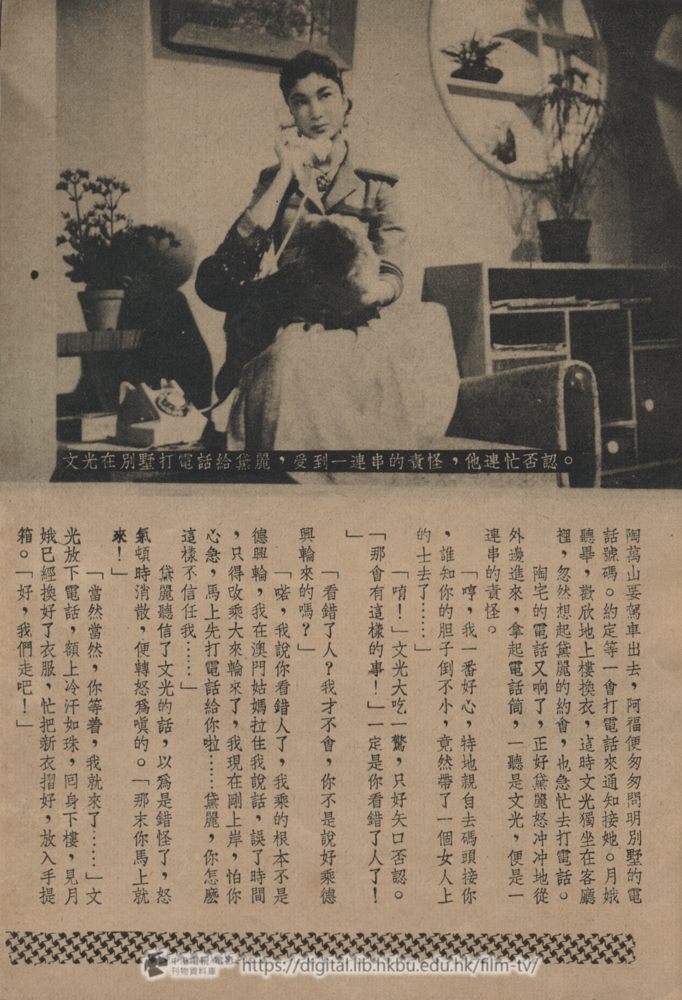

陶宅的電話又响了,正好黛麗怒冲冲地從外邊進來,拿起電話筒,一聽是文光,便是一連串的責怪。

「哼,我一番好心,特地親自去碼頭接你,誰知你的胆子倒不小,竟然帶了一個女人上的士去了……」

「唷!」文光大吃一驚,只好矢口否認。「那會有這樣的事!」一定是你看錯了人了!」

「看錯了人?我才不會,你不是說好乘德興輪來的嗎?」

「喏,我說你看錯人了,我乘的根本不是德興輪,我在澳門姑媽拉住我說話,誤了時間,只得改乘大來輪來了,我現在剛上岸,怕你心急,馬上先打電話給你啦……黛麗,你怎麽這樣不信任我……」

黛麗聽信了文光的話,以爲是錯怪了,怒氣頓時消散?便轉怒爲嗔的。「那末你馬上就來!」

「當然當然,你等着,我就來了……」文光放下電話,額上冷汗如珠,囘身下樓,見月娘已經換好了衣服,忙把新衣摺好,放入手提箱。「好,我們走吧!」

「對不起,我要在這裡等一個電話。」

「什麼電話?」

「一會有人到這兒來接我。」

「好吧,那我先走了。」文光不暇思索的答應了,可是轉念一想。「呀,不對,你得跟我一起出去,要不然,老王會起誤會的!」

「那怎麽辦呢?韋先生,你就不能讓我在這兒耽一會嗎?」

文光見她着急的樣子,想了一想,終于有了辦法。

「這麽吧,你跟我從前門一起出去,再從後門偷偷的進來,進來後你得躲到三層閣樓上去,千萬不可讓老王看見!」

「知道了!」月娥連連點頭,心想反正等着了阿福的電話再說,于是文光先去拔開了後門的門閂。

兩個人走出了客廳,忽然文光又站住了。他從箱子裡拿出那件新衣來說:「不對,你剛才進來穿的是這件衣服,現在出去穿了你自己的唐裝衫。老王還要疑心的,再換上這件衣服吧!」

月娥聽從了文光的話,忙進去換上了新衣,把自己的衣衫捲好揑在手裡,一同出去。

老王恭送到門口,看他們上了的士,才囘身進來。

的士轉了個灣,已到了別墅的後門外,文光叫司機停車,匆忙地推月娥快下去,叫她從後門進去。再叫司機快開行,司機奇怪地望了望文光,不知道是怎麽一囘事。

月娥下車後,突然發覺借穿在身上的新衣沒有換下,可是囘頭一望,的士早已風掣電馳似的開走了。

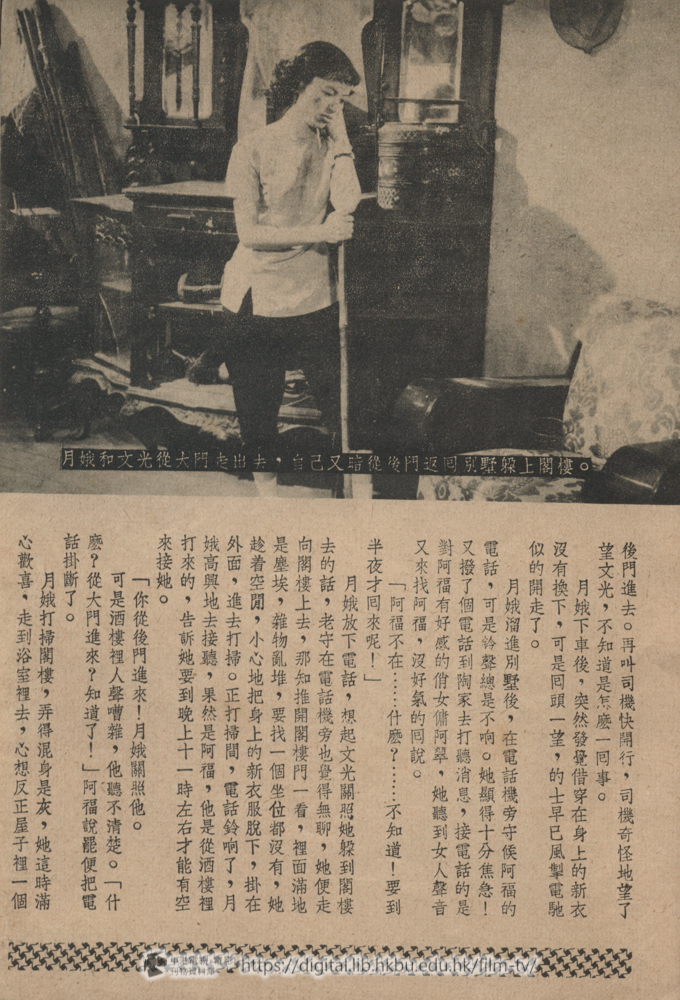

月娥溜進別墅後,在電話機旁守侯阿福的電話,可是鈴聲總是不响。她顯得十分焦急!又撥了個電話到陶家去打聽消息,接電話的是對阿福有好感的俏女傭阿翠,她聽到女人聲音,又來找阿福,沒好氣的囘說。

「阿福不在……什麽?……不知道!要到半夜才囘來呢!」

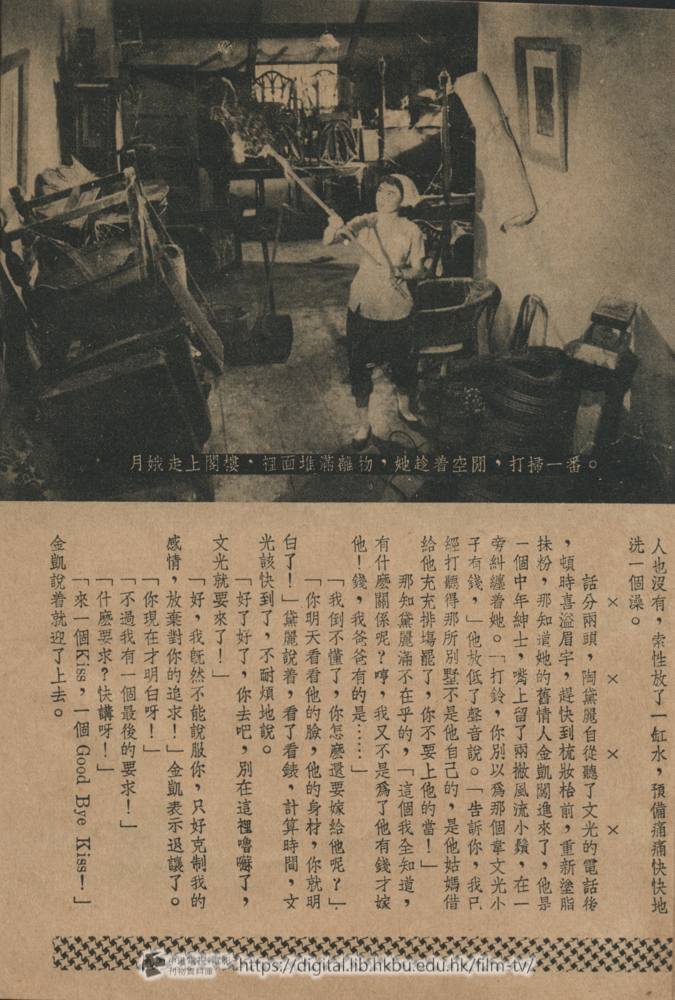

月娥放下電話,想起文光關照她躱到閣樓去的話,老守在電話機旁也覺得無聊,她便走向閣樓上去,那知推開閣樓門一看,裡面滿地是塵埃,雜物亂堆,要找一個坐位都沒有,她趁着空閒,小心地把身上的新衣服脫下,掛在外面,進去打掃。正打掃間,電話鈴响了,月娥高興地去接聽,果然是阿福,他是從酒樓裡打來的,吿訴她要到晚上十一時左右才能有空來接她。

「你從後門進來!月娥關照他。

可是酒樓裡人聲嘈雜,他聽不清楚。「什麽?從大門進來?知道了!」阿福說罷便把電話掛斷了。

月娥打掃閣樓,弄得混身是灰,她這時滿心歡喜,走到浴室裡去,心想反正屋子裡一個人也沒有,索性放了一缸水,預備痛痛快快地洗一個澡。

話分兩頭,陶黛麗自從聽了文光的電話後,頓時喜溢眉宇,趕快到梳妝枱前,重新塗脂抹粉,那知道她的舊情人金凱闖進來了,他是一個中年紳士,嘴上留了兩撇風流小鬚,在一旁糾纏着她。「打鈴,你別以為那個韋文光小子有錢,」他放低了聲音說。「吿訴你,我已經打聽得那所別墅不是他自己的,是他姑媽借給他充充排塲罷了,你不要上他的當!」

那知黛麗滿不在乎的,「這個我全知道,有什麽關係呢?哼,我又不是為了他有錢才嫁他!錢,我爸爸有的是……」

「我倒不懂了,你怎麼還要嫁給他呢?」

「你明天看看他的臉,他的身材,你就明白了!」黛麗說着,看了看錶,計算時間,文光該快到了,不耐煩地說。

「好了好了,你去吧,別在這裡嚕囌了,文光就要來了!」

「好,我旣然不能說服你,只好克制我的感情,放棄對你的追求!」金凱表示退讓了。

「你現在才明白呀!」

「不過我有一個最後的要求!」

「什麽要求?快講呀!」

「來一個Kiss,一個Good Bye Kiss!」金凱說着就迎了上去。

「去你的!」黛麗把他推開了。

「黛麗,你太薄情了,你難道沒有愛過我?」

「我愛過你?誰愛過你!」黛麗似乎惱着說,却忽然又忍不住哭了出來,金凱這才大胆地摟住她親了個咀。

門鈴响了,哈叭狗忙着跳出去大叫,黛麗以為是文光來了,又是急又是窘,一時手足無措,逼着金凱躲進衣橱裡去,可是進來的不是文光,而是小白臉艾飛,他抱着哈叭狗,冷言冷語的對著狗說。「還是你有良心,你的主人呢?」話猶未了,黛麗已沉下了臉呈現在他的面前。

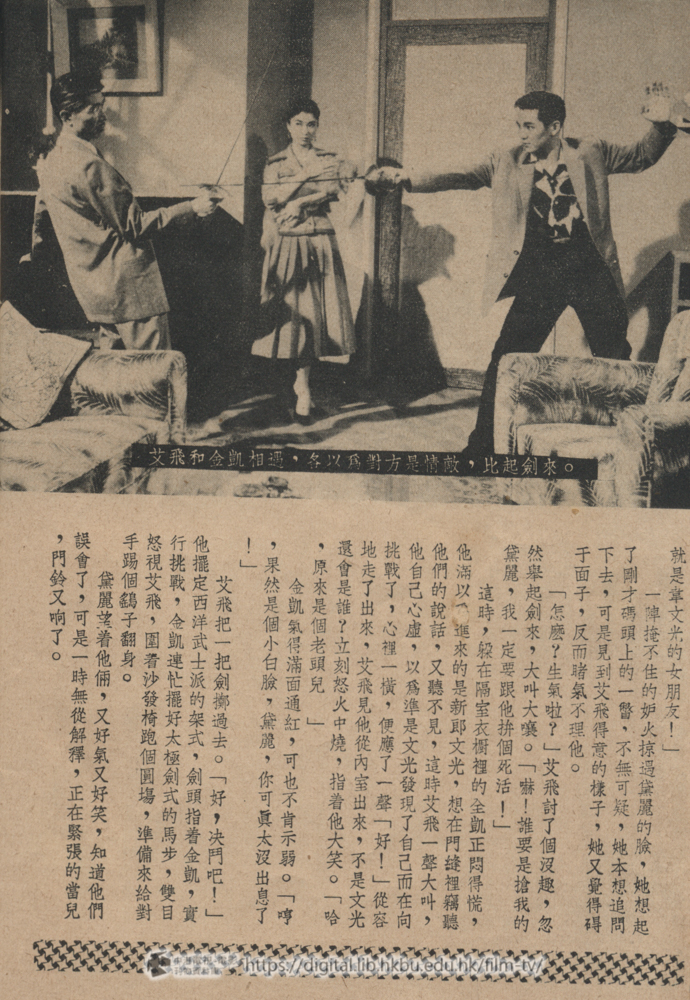

「黛麗我是專誠送禮來的……」艾飛也沒好氣的從他脇下夾著的一大束鮮花裡抽出兩把西洋劍來,他拿起一把,跳躍作勢。「你旣然愛上別人,依照西洋禮法來講,是可以允許的。不過,我一定要和情敵來一個决鬥,贏得了我這把劍,我就把黛麗輸給他……」他嘮嘮叨叨地一連串說個不停,黛麗睬也不睬,自顧自點了烟在猛吸,艾飛見她毫無反應,忽然心生一計,走前去輕輕地說。

「黛麗,你不要愛他愛瘋了,人家早就有了女朋友!」

這句話可凑效了。黛麗一個激動,忙問,「你別胡說八道,你怎麽會知道的?」

「怎麽不知道,你可認識陳德淑,她呀,就是韋文光的女朋友!」

一陣掩不住的妒火掠遇黛麗的臉,她想起了剛才碼頭上的一瞥,不無可疑,她本想追問下去,可是見到艾飛得意的樣子,她又覺得碍于面子,反而睹氣不理他。

「怎麽?生氣啦?」艾飛討了個沒趣,忽然舉起劍來,大叫大嚷。「嚇!誰要是搶我的黛麗,我一定要跟他拚個死活!」

這時,躲在隔室衣橱裡的金凱正悶得慌,他滿以為進來的是新郎文光,想在門縫裡竊聽他們的說話,又聽不見,這時艾飛一聲大叫,他自己心虛,以為準是文光發現了自己而在向挑戰了,心裡一横,便應了一聲「好!」從容地走了出來,艾飛見他從內室出來,不是文光還會是誰?立刻怒火中燒,指着他大笑。「哈,原來是個老頭兒」

金凱氣得滿面通红,可也不肯示弱。「哼,果然是個小白臉,黛麗,你可眞太沒出息了!」

艾飛把一把劍擲過去。「好,决鬥吧!」他擺定西洋武士派的架式,劍頭指着金凱,實行挑戰,金凱連忙擺好太極劍式的馬步,雙目怒視艾飛,圍着沙發椅跑個圓塲,準備來給對手踢個鷂子翻身。

黛麗望着他倆,又好氣又好笑,知道他們誤會了,可是一時無從解釋,正在緊張的當兒,門鈴又响了。

這一囘可真的是文光來了,他提着手提箱狼狽地走進來,原來他乘着的士,將到陶宅,忽然發現月娥的衣衫掉在座位下面,這時他才想想那件新衣還穿在月娥身上,慌忙中祇好把它往箱子裡一塞,心裡好不自在。

黛麗聽到文光和女傭阿翠說話的聲音,忙對金凱艾飛說。

「你們要鬥也不許在這裡鬥呀!」

「好,走,外邊去鬥!」艾飛金凱各持一劍在手,揚長地向外就走。

正好在門口碰著文光,艾飛見他提了一隻箱子,用劍一指喝道。「這是什麽?」

「是衣服!」文光被他們的樣子嚇得一怔,忙站住。

「噢,你是裁縫呀?」艾飛打量一下文光,以為他是時裝裁縫,不在意的跟着金凱走了。

文光摸摸額角,不知道是怎麼一囘事,正好黛麗迎來,便問他們是誰。

「他們都是我們的表哥,特地來賀喜的!」

「賀喜?為什麼要拿着劍呢?」

「噢,他們是擊劍會的會員嘛,整天都是這副樣子的!」

文光這才放了心,剛坐下,黛麗忽然一本正經地問。

「你今天是不是跟陳德淑一起來的?」

文光吃了一驚,連忙解釋說陳德淑是過去的女友,現在早已不往來了,黛麗還是不相信急得他只有賭咒誓說。「我要是跟她一起來,就天誅地滅!」

黛麗這才轉嗔爲喜,親熱地偎着文光,可是文光一心計慮着怎樣把月娥身上的衣服換囘來,顯得侷促不安。

「黛麗,我現在先到別墅去看看新房佈置的情形,再吩咐老王幾件事,然後囘來跟你去吃晚飯好嗎?」

「不,我要跟你一起去!」黛麗嗲聲嗲氣的糾纏着他,文光無奈,只好尷尬地笑著點頭說好。

黛麗自己駕了汽車,和文光來到別墅,在門口撳了幾下喇叭,老王出來開門,一見黛麗和和表少爺並坐偎依,分明和剛才帶來的新娘是兩個人,可是他不敢相信他自己的眼睛。

「表少爺,你們又來啦?」

黛麗感到詫異,望望文光,文光忙掩飾地說。「上一次來香港,我們不是一同來過嗎?嘖,你別看老王年紀老了,記性可真不壞啊!」

黛麗的車一直駛進花園裏去,老王前後兩次見到表少爺身旁的女人似乎是一個人又像是兩個人,揉揉眼睛,有點糊塗了。

文光攙着黛麗,參觀了別墅客廳,又一同上樓去看新房,剛一進房,忽然發覺浴室極好像有水聲傳出,文光驚慌萬分,心知月娥還在,便一面故意提高說話的聲調,暗示月娥,一面拉黛麗去到洋台上看風景。

「等一會!」黛麗擺脱了他的手,在文光耳邊輕聲地說。「我要去洗個手!」

「不,不!」這可把文光急壞了,拉住了她只是不放。

「咦,怎麼啦?連這一點時間也離不開嗎?」

「那!那我給你去開門!」他搶上前去拉住了浴室的扶手轉個不停。

「怎麼啦?」黛麗見他怪模怪樣,有點奇怪,搶上把扶手一扭,門敞然開了,文光慌張站向裡望,浴室裡空無一人,這才舒了口氣,忽然瞥見椅背上有一件女人的內衣,又吃一驚,忙背着黛麗迅速地把它塞進衣袋裏面。

原來月娥已經聞警,從另一扇門走出去了。身上披了一件掛在浴室裡的毛巾浴衣,躡手躡脚地從側梯上三閣樓去了。

「文光,你看,誰在這種冼過澡的?」黛麗發覺了一缸汚水。

「不會不會,洗澡那會這麽髒呢,一定是老王洗地板忘了放水。」他故作惱怒的神氣「囘頭我要好好的說他一頓!」

「老王是你姑媽的傭人,要客氣一點的!」黛麗反而勸他了。

一塲虛驚總算過去,那知黛麗洗完手從浴室出來,想起了姑媽送她的新衣。

「是不是就在你的手提箱裡?」

「是呀!」文光脫口而出,繼而猛然記起衣朋還穿在月娥身上,可是已經不及改口了,黛麗拿過手提箱,摧着他打開,文光窘得手足無措了,他背着黛麗拿出一串鑰匙作開箱狀,忽又發覺箱後裡露出月娥的衣角,更嚇得滿頭大汗。

「啊喲,鎖壞了!明天再說吧!」

「讓我來!」黛麗從身後摟住他,伸手在鎖上一按,彈弓應手而開,高興地說。「喏,你根本沒有鎖上嘛!怪不得鑰匙儘開不開!

文光祇覺得一陣癱軟,閉上眼睛,心想這下子可完了,事情馬上就要敗露了!

正在這緊要關頭,突然屋內傳來一聲駭人的巨晌,把黛麗嚇呆了,文光忙張開眼來,乘機擁了黛麗往下就逃。

「怎麽囘事啊?「逃到了客廳,黛麗偎在文光身上驚魂不定,文光將計就計的摟緊了她,故作緊張的說。

「這屋子是太古老一點了。也許是什麼東西在作怪吧!黛麗,你在這裡等一等,我一定要去看個究竟!」他又在黛麗耳邊輕輕地說。「不然,明天渡蜜月,疑神疑鬼的,怎麽好睡覺呢?」

黛麗聽他說得有理,祇好在客廳裡等他。

文光走出客廳,如獲大赦,連忙放開脚步,先到臥室裡去取了月娥的衣服,直上閣樓去,他找到了月娥,原來她摔倒在地上,痛不可忍,他把內衣和衣服換過了那件新衣,再三地叮囑她不可再有聲音,月娥點頭答應。

文光拿了新衣,急忙放囘手提箱去,然後輕鬆地走下樓去,黛麗一見他囘來,撒嬌地投入他的懷抱。

「黛麗,別怕了,原來是野貓在閣樓上打架,弄翻了東西,我們一同到樓上看姑媽送的新衣吧!」

黛麗拿起新衣,猛的一怔。「我彷彿在什麽地方看見過似的!」

「不會,不會!」文光不容她分說。「你快換上試試,我在門口等你!」

這時候,天色已黑,月娥換上自己的衣服,看見胸前被鈎破了一大塊,十分不雅,祇好仍舊披浴衣來護身,在閣樓上找到了一枝燭台,可是沒有火柴,她從後樓梯下去,想到厨房去找,文光立在房門口,忽然聽到樓梯吱吱作响,抬頭一看,又是月娥,她手指指燭台,示意去找火柴,文光忙過去把白己的打火機交給月娥,促她快點上樓。

文光囘到房裡,黛麗已經穿上新衣,左右擺臀,又打着轉身給文光欣賞,那知道她在轉身時,忽然看見氣窗上一個巨大的黑影一愰,不禁大聲尖叫起來。

原來是月娥肚餓了,想偷到厨房去找些東西吃,被黛麗一聲尖叫,吃了一驚,一失足滾下後梯,燭光熄滅了,樓梯間一片漆黑。

文光知道又是月娥,拔步奔到後樓梯脚邊去,黛麗追至房門口,月光下,月娥抬頭看見原來就是陶家小姐。

「文光,是什麽呀?」黛麗在樓上大聲問着。

「是貓打架,兩隻大雄猫搶一隻雌貓!」

「後來呢?」黛麗似乎大應興趣。

「三隻貓都滾下樓去了!」

「你怎麽還不上來呀?」黛麗的手正摸索到一個開關,文光大驚,恰好樓梯脚也是電燈總門,他伸手一關,臥室的燈立刻熄了。「啊喲,怎麽啦,文光!」黛麗嚇得躲進房去。

「不要緊,也許總門壞了,我去把它修好就來!」

文光見月娥縮做一團,便責怪她說。

「你怎麽又下來了,我不是跟你說過下面有人嗎?」

「韋先生,對不起,我整天沒吃東西,實在餓得受不住了!」

文光見她可憐巴巴的樣子,不忍再去怪她,便迅速地拉她到厨房去,找了些東西給她,月娥感激地望着文光。

「韋先生,房裡那位小姐是不是陶黛麗?」

「是啊,你怎麼認識的?可千萬別跟她談起我們經過的事!」文光緊張地叮囑她。「你離開這裡以後,從此大家装作各不相識,要守秘密!」

「你放心,她不認識我的!她是你的好朋友?」

「是的,我們明天就要結婚了,你快上去吧!」

月娥心想文光待她這麽好,她應該要把黛麗的私生活告訴他,可是聽到他們明天就要結婚了,又覺得不便多說,便拿起燭台和文光一同上樓,經過後梯,文光順手把電燈總門一扳,臥室的燈光亮了,黛麗歡喜地走到房門口,看見有燭光閃動便問。「是不是文光?」

「是我!」文光忙從月娥手裡接過燭台,應聲上去。

月娥心裡很是矛盾,她還是想去告訴文光關於黛麗的艶史,便偷偷地跟住後面,文光以為她要拿還那只燭台,拚命做手勢,叫她等在牆角。

「你那兒找到這個燭台?」黛麗笑着隨手接了去,一口吹熄了燭火,放在桌上,偎着他一起進房去,文光看見月娥躱在牆角,時出時沒,只是一陣陣心驚肉跳,急得冷汗淌直,最後,他心生一計,把黛麗摟住了跳起舞來,黛麗不知情由,閉上了眼睛,陶醉在他的懷抱裡了,文光趁機把燭台從後邊一只手交給了月娥,連忙揮手叫月娥快走。

任務完成了,文光舒了口氣,抹抹額上的冷汗,停止了舞步。「啊,時間這麽晚了,我們吃飯去吧!」

「好!」黛麗挽着文光一同出去了。

黛麗駕車到門房口,老王再仔細看黛麗,總覺得有點蹊蹺。

「表少爺,今晚還囘來嗎?」

「不來了,謝謝你,老王!」

車開走了,老王正要囘身關門,迎面却來了騎單車的阿福。

「請問裡邊有沒有一位女客?」他一邊對着門牌,一邊抹汗。

「來過了,現在剛走!」

「剛走?對不起,裡邊還有別的女客嗎?」

「對你說走了,怎麽還會有呢?」老王見他傻頭傻腦,把門一碰走了進去,阿福討了個沒趣,徬徨一會,祇好廢然而返。

夜深人靜,月娥等不到阿福,焦急萬分,又不敢再打電話到陶宅去問,無可奈何中她决定去找老王,把實情坦白地吿訴他,求他幫忙,老王在睡夢中被月娥叫醒,嚇了一跳,可是他聽了月娥的話却十分同情她,這時才知道剛才騎單車的阿福原來是來找她的。「你怎麽不早吿訴我,現在這未晚了,你只好在閣樓上睡一晚,明天再說了!」

月娥謝了老王,囘到閣樓,她已整整的一日夜沒有合眼,這時疲倦已極,倒在床上便睡着了。

第二天,正是陶宅喜事,上上下下的人都忙個不了,阿福抽空去到荔記揩車行找尋月娥,可是沒有她的影踪,碰見娥父帶了小胖也在那裡問訊,阿福聽說他們是月娥的親戚便把她昨天囘港,從香島道十二號打來電話的事告訴了他們,自己却急急地囘到陶宅去了。

陶萬山叮囑阿福今天事情忙,不要離開車子,「下午二時要去禮拜堂,三點鐘……」他忽然放輕了聲音,「三點鐘到老九那兒……」阿福忙會意地點頭,於是他又高聲吩咐說,「四點鐘在香島道十二號請客!」

「啊!」阿福聽了,愕然楞住了,他想月娥也在那兒,不知道究竟是怎麼囘事!

那知月娥經過了一天的驚恐困擾,這時在閣樓上睡得正甜,早晨的太陽照在她的臉上,她也不覺得,近午時老王去打她的門,她還是醒不過來。

別墅裡開始忙亂了,老王前後招呼,也把月娥躱着的事忘却了,到了下午四點鐘,新郎新娘從教堂囘到別墅,賀客們紛紛到來,客廳裡喜氣洋洋的擠滿了陶家的親戚朋友,黛麗換了新製,分外艷麗,週旋在賀客們之間,好自得意,金凱艾飛左右奉承,他們對黛麗依然是那麽親暱放肆,文光看在眼裡很不自在。

在衆人的鼓掌聲中,新娘開始唱一曲「理想的丈夫」樂隊伴奏,這嘈雜的聲音把閣樓上的月娥驚醒了,她立刻跳了起來,沒想到已是下午五點鐘了,她穿上毛巾浴衣,拿了打火機和陳德淑的照片,匆匆下樓,可是走到梯角處望下一望,客廳裡賓客紛紛,她看看自己身上的打扮太不成樣了,便又囘身走進二摟的臥室去,臥室裡已經佈置一新,床上放着新娘的禮服披紗,她不自主的開開櫥門,却見那件借給她穿過的新衣正掛在那裡,便迅速地拿出來換上了。她從後梯下樓,在過道酒吧旁找到了文光,文光見了月娥,大吃一驚,趁着黛麗正唱得起勁,便拉她到廳後角落裡。「你怎麽還不走?……呀!你還穿上她的衣服?」

「韋先生我的衣服給你鈎破了一個大洞,你不信我給你看!」月娥解開紙包,文光連忙限止,叫她快從後門出去。

那知事有凑巧,陶萬山剛從老九那裡匆匆囘來,被陶太太糾纏着他只好借故找尋文光,這一下可糟了陶黛麗一眼望見在後廳的過道處,文光正握着月娥的手,其實他是接過月娥還他的打火機,黛麗的妒火冒穿了頂,伸手狠狠地打了文光一記耳光。

「好一個陳德淑!」她囘頭對着月娥怒目視。

「哼,你就是閣樓裡的野貓,還把我的衣服穿了!」

正好這時,老王帶着阿福進來了,看見月娥,高興地說。

「還好你沒走,來找你的阿福現在來了!」

「老王,她是誰?黛麗見老王也認得月娥,滿腔氣憤。

「她是表少爺昨天從澳門帶囘來的!」

「好,你們都瞞得好!」這還用什麽解釋呢,她除下了結婚戒向文光猛捽過去,一陣傷心,暈倒地下了,金凱艾飛連忙左右扶起。

文光無從解釋,呆在那種啼笑皆非。

「這,這成什麼體統?」陶萬山也趕了出來。

「哼!還不是你整天在外邊胡攪,弄出這樣丢臉的事!」陶太太一味的向他出氣。

賓客們見鬧出了笑話,都訕笑着紛紛離去了。

阿福見情勢不妙,拉了月娥就走,來到門口,正遇到娥父帶了小胖氣休休地尋到,四個人正好相對,月娥先是一驚,可是現在有阿福在身邊,還怕什麼呢,便鼓起了勇氣,對父親說。

「爸爸,我們已經做了兩年朋友了,我歡喜他!」

阿福見是月娥的父親,鞠躬如儀,親熱地拉了月娥的手,小胖在一邊看得呆了,直等娥父推他問他怎麼辦,這才驚醒過來。

「我本來說過,她不歡喜我,我也不要了,不過你欠我爸爸的五百塊錢得還給我呀!」

阿福聽了忙點頭說。「好,歸我還,歸我還!」

事情解决了,阿福、月娥、娥父都喜氣一團,小胖也只得裝着滿不在乎。

陶萬山夫婦一路相駡着出來,吩咐阿福開車,阿福別了娥父,又約好月娥晚上見面,匆匆去了。

月娥站在門口,看見文光頹喪地出來,感到非常抱歉。

「韋先生,真對不起你,不過你也別太傷心,昨晚上我本來就要告訴你那位陶小姐是配不上你的!」她笑着拿出那張陳德淑的照片交還文光。「喏,這個還給你,還不快去找她!」

文光凝視照片,陳德淑的臉依然在向他甜笑,他感到一陣慚愧,可是月娥對她眞摯的熱情,鼓動了他重拾舊好旳勇氣。

一個夕陽西照的傍晚,靜悄悄的鴛鴦道上,綠樹成蔭,阿福和月娥各騎單車,並駕齊驅,唱着情歌,他們向路旁一對正在拍拖的情侣欣欣地揮手,那就是韋文光和他的愛人陳德淑。

這時一輛汽車馳來,車裡傳出了黛麗的嘻笑聲,她的車旁坐著一個年青的伴侶。

情海的微波平息了,三對愛侶各獲得了自己理想的對象,有情人終成眷屬了。

——完——