恩情深似海

離現在大槪廿多年前:

工學院高材生吳大立,在學院剛剛行過畢業禮,參加了熱鬧的慶祝會後便獨個兒抱住滿腔的熱望和一腦兒急待實行的計劃,興匆匆的奔向家門。

家是一間凭售祖傳跌打八卦還魂通脉膏馳名的熟藥店,店號叫「吳多福堂」,店東吳善祥就是大立的父親,當他看到自己辛苦勞祿了一輩子終於等到兒子有這樣拏着大學文憑囘來的一天時,他歡喜得簡直無法形容,看他一壁應着大立,一壁飛似的搶出櫃面,追上大立的表妹江鳳屛,同時迎到兒子的跟前,笑嘻嘻地說:

「大立,你表妹和姨媽,爲看你的大學文憑,特別到這兒來等了兩天哩!」

大立於是取出了文憑,鳯屛接住把文憑攤開了,善祥馬上戴上老花眼鏡,店中兩個夥伴也湊過身來,一個異乎尋常的空氣使大立內心十分感動。

跟着鳳屛喜洋洋的把文憑帶進室內給她的母親何氏開開眼界,何氏果然忙放下了藥碗來看,適時大立和善祥都走進來,大立說:

「姨媽,來了好久嗎?」

「是的,大立,你有這個日子,你爸爸和鳳屛多爲你高興啊!」

母親有意點破女兒的心事,大立無意望去,鳳屛不禁馬上從微笑中泛出嬌羞的紅霞,大立內心一怔,反應到臉上的表情就相當廹窘了,好在何氏忽而記得端起碗藥送給善祥服用,才輕輕地解了這個悶圍。

善祥一口一口吞藥,大立關心的問:

「爸爸,你不舒服嗎」

「不,沒有什麽,只是腰背常常畧感酸刺吧了。」

「爸爸,如果你有什麽病,應該多休息才是。」

「你不用掛心,眞的沒有什麽病?」

何氏接住意會地用話安慰大立,語中再有意地提到爸爸希望他畢業後能早日完娶的問題,站於一旁的鳳屛旋卽低垂粉臉,想走却挪不動那脚跟,心里倒撲騰撲騰的跳,她靜渴着心愛的表哥能很快道出愛忱,誰料大立竟沒正面地作覆這個大題,他凝神地沉吟一會,吶吶的說:

「爸爸,我今天囘來,是凖備一件重要事情和你商量的。」

「什麽事呢?」大立望望姨媽和表妹,何氏至此只好借故領住鳳屛先退進後室,大立繼續說:

「因爲我想和兩個同學,一個叫陳文偉,一個叫馬廣福的,三個人合資辦一間工廠,以自己所學來的好好地發展民族工業,初期籌辦的資金暫定三萬塊錢,卽是說,每個人應着一萬元的股本,爸爸可以帮我忙凑出這筆錢嗎?」

善祥聽完十分難過,他低鬱地吿訴大立爲了完成兒子的大學階段,做父親的除了罄盡畢生積蓄和勞力之外,這個熟藥店就在本年前不得不押給了別人,目前已空無所有,大立遞聽到這話,內心極感不安,他望住爸爸愁苦的顔容,搖着滿頭的灰白,慚愧與自疚的感情交迸,最後只得無奈地强笑着安慰老父,寧改日自己去另想辦法。

以後,他就天天的四出奔走,不幸地老抱住一臉的沮喪囘來,眼看前與陳馬二人約定重會的日期已迫於眉睫,他形神自是十分焦灼,無奈依舊仍無所成,一天,他駄着滿身的疲憊和失意怏怏地踱囘吳多福堂來,巧碰到債主趙三臨門未久,正兇狼地向吳善祥討債,父親不願兒子多担負一重心事,忙諉吿大立他和趙三在商辦某項交易,大立不知就理,遂對趙三畧作招呼旋挹挹的辭入內室。何氏見狀,急吩咐鳳屛追進去安慰安慰大立,鳳屛微羞地銜命入室,時趙三剛也留下最後一次的警吿,然後傲傲然的離開藥店了,善祥暫得鬆一口氣,他忙又交帶衆人,這事情千萬別要洩漏給大立知道,衆人唯唯。

鳳屛從內室沿路摸出天井,發見大立呆坐石櫈上,人似溺於無可挽救的紏葛裡,他在緊鎖着雙眉,鳳屛自然難禁愛憐交併,她輕輕地走近大立身旁,溫柔地喚聲「表哥!」

大立無言的望一望她,她復故意的問:

「表哥,爲什麽老是悶悶不樂呢?」

「還不是工廠的事情!」

鳳屛乘機進言勸慰他,怎奈空言的安慰確難補救事實的失望,大立心煩意亂,卒歉然地辭別她,自管自的想走囘內室,鳳屛望住他頎長的背影及偶然囘過頭來充盈着兩眼的愁雲,一縷複什的感情迅卽像潮汐似的湧進。有意無意間,她凄婉地唱出抑壓多年的情意

歌聲宛如小溪的流水,緩緩的流,流出這個純眞的少女靈魂裡,大立雖煩躁未已、但歌聲却吸引住他不得不木然留步,重走囘鳳屛耳旁,以蕩漾着感動的音調柔詢問她:

「這一首歌,是誰敎妳唱的呢?」

鳳屛說那是一首偶感而唱的歌,大立自明鳳屛言外之意,於是他進一步想到繼續隱瞞表妹的罪過,他復沉思一會,便不安地說:

「鳳屛,眞的,這許久我就不知道妳會有這番的心事,可惜,太遲了!我已經有了個愛人……」

鳳屛一怔,馬上抬頭望住大立。

「她的名字叫黃秀蘭,是學校合作社的職員。…」

「哦……………」

「少爺外面有位黃秀蘭小姐要見妳。」叫肥牛的店員跑進來吿訴大立,大立如護救星似的,他便連多看鳳屛一眼也沒有了,歡喜地逕自跑出舖面,果見他心愛的秀蘭——一個外表端莊明麗內性相當堅强的女性——正坐着和他父親對話。

秀蘭吿訴大立,馬廣福與陳文偉囘來多日,且已找到了廠址,促大立同去會商今後的進行,做父親的以爲大事已成,一發高興的催兒子克時就道,大立無奈隨秀蘭同出,鳳屛追出門前看住那一雙幷肩而行的儷影,怎樣也壓抑不了的大哭起來。

原來馬廣福已把賣田賣屋得來的一萬塊錢,全部頂換了一間相當規模的工廠,打算依計劃實行改建,陳文偉呢,亦把他的股本一萬元打算交給秀蘭,因爲秀蘭內定了是他們工廠的財政大臣哩。

當大立被領着瀏覽一遍全廠現有設備後,馬廣福提議卽時召開股東會議,大立于此不得不痛苦地說明因籌款無着,請原諒他要退出合作,冷水澆背的消息,使座中人頓時打抖,原因他們誰也經過無限艱苦才僅僅籌足自己的股本。

秀蘭爲救大立,也不願他們的理想功敗垂成,决冒險求助馮家駒一次,大立首作反對,他以爲…

「馮家駒這種人,妳也好和他商量的?」

「可是,大立,這是最後一條路了,試試吧,難道眼看着辦廠事情半途而廢麽?」

大立無詞以對了,秀蘭先撥電話訪家駒,約好時間,然後惘然的避開了大立流露了痛苦的眼光目送着她走出工廠。

姓馮的與大立等同屆畢業于工學院,憑着父親的金錢和地位,甫畢業他卽接任了百昌洋行的經理職,日前他曾追求秀蘭甚熱,奈秀蘭向未假以詞色,今竟送上門來,正是千載一時的機會,他允借給秀蘭一萬塊錢,條件僅希望秀蘭能陪他先去吃一頓晚飯,在理,秀蘭自然無法反對的。

大立在廠等候秀蘭的囘音,入夜還未見些兒影跡連廣福和文偉都感焦急,驀然一頓重重的打門聲,誰都歡喜地鬆一口氣,大立飛似的跑出去啓門,啊!這可把他嚇了一跳,因爲來者不是秀蘭,而是表妹江鳳屛。

「啊!鳳屛,妳怎麽會這兒來的?」

「別多問了,姨丈結數時候突然暈倒了,現在你馬上跟我囘去看看吧。」

大立忙吿過文偉和廣福,急拖鳳屛出,外面雷雨大作,二人就冐雷雨飛跑,濕灑灑地趕囘到藥店,那個替善祥看過病的西醫吿訴大立;謂他父親的病純由過重的煩憂而起,以後千萬別再刺激他,鳳屛則吶吶地說出姨丈的病與趙三的威脅很有關係,苟日間無法淸塾,這祖鋪行將會難保,她天眞地問大立可有補救方法?大立不答,他在簡直想哭。

無何,馬廣福旋踵追至,謂秀蘭仍未歸,促大立返府酌商應付,大立的心早亂似繅絲,他冐着風雨和廣福囘到工廠,唯一方法是打電話去百昌洋行,那時候——

馮家駒扶住被灌醉了的秀蘭囘來,先把她睡倒沙發上,然後囘斷了大立的電話說:「秀蘭已離去多時。」然後截綫、鎖門、熄燈;脫衣,獰笑着一步一步走近秀蘭………

罪惡的黑夜過去了,秀蘭從惡夢中醒來,這才驚覺到已受了家駒的騙害,她恨恨的掌了他一記耳光,奪門而出,懷住一顆創傷了的心囘到工廠,知道大立父親病勢轉重,凌晨時鳳屛再來喚了大立囘家,於是,三個人立刻趕去吳多福堂。

時大立的父親,病情確已接近彌留的前刻,只見他吃力地張口結舌,吶吶的說出:

「大立,我的病是不行了,我對你,本來有兩個願望,第一個,我已經做成了,那就是如何吃力也好,總要使你能够大學畢業,第二個……(他疲望鳳屛一眼,鳳屛連忙垂頭,他續說:)鳳屛呢,是一個好孩子,我歡喜她,她又十分愛你,你就和她結婚吧,我死也瞑目了……」

他說完卽告嚥氣,鳳屛酸楚的伸手給大立,大立困惑中接着她的手,轉臉共對亡父的遺體哀泣,秀蘭悽立一旁,同是淚如斷珠,却誰也沒有注意到她,她終獨個兒悄然出走………

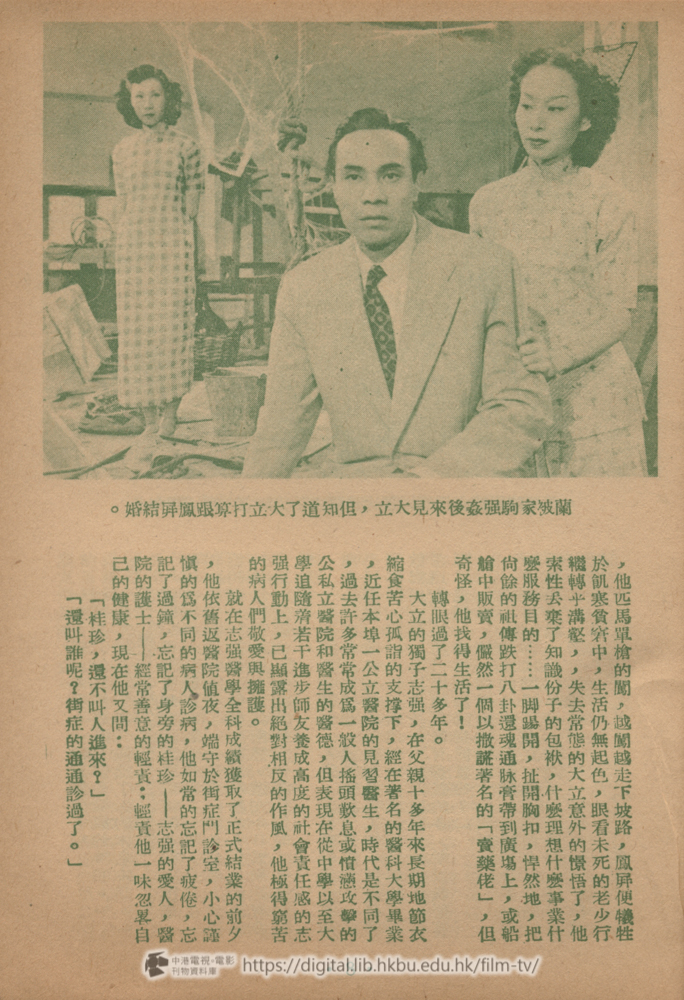

以後,秀蘭祇給過大立一封信,大立雖瘋狂地到處尋訪,無奈伊人一去,長久渺無音息,祖舖吳多福堂未幾果被封閉,工廠也爲經費不敷廹着半途廢辦,陳文偉與馬廣福各散東西,大立不久卽與鳳屛結褵,生了一個孩子取名志强。

本來,大立有學問,有理想,肯奮鬥,肯進取,單單沒有經濟,沒有背景,年成不好,社會又壞,他匹馬單槍的闖,越闖越走下坡路,鳳屛便犧牲於飢寒貧窘中,生活仍無起色,眼看未死的老少行繼轉乎溝壑,,失去常態的大立意外的憬悟了,他索性丟棄了知識份子的包袱,什麽理想什麽事業什麽服務目的……一脚踼開,扯開胸扣,悍然地,把尙餘的祖傳跌打八卦還魂通脉膏帶到廣塲上,或船艙中販賣,儼然一個以撒謊著名的「賣藥佬」,但奇怪,他找得生活了!

轉眼過了二十多年。

大立的獨子志强,在父親十多年來長期地節衣縮食苦心孤詣的支撑下,經在著名的醫科大學畢業,近任本埠一公立醫院的見習醫生,時代是不同了,過去許多常常成爲一般人搖頭歎息或憤懣攻擊的公私立醫院和醫生的醫德,但表現在從中學以至大學追隨着若干進步師友養成高度的社會責任感的志强行動上,已顯露出絕對相反的作風,他極得窮苦的病人們敬愛與擁護。

就在志强醫學全科成績獲取了正式結業的前夕,他依舊返醫院値夜,端守於街症門診室,小心謹愼的爲不同的病人診病,他如常的忘記了疲倦,忘記了過鐘,忘記了身旁的桂珍——志强的愛人,醫院的護士——經常善意的輕責;輕責他一味忽畧自己的健康,現在他又問:

「桂珍,還不叫人進來?」

「還叫誰呢?街症的通通診過了。」

「哦,現在不過十一時三刻鐘。」

「可是,你已經超過了個多鐘頭的時間。」

「對不起,桂珍,我又拖延了妳的休息時間。」

「爲什麽你老是不注意自己的健康呢,志强!」

這時,很器重和愛護志强的方院長聞聲進來,他極欣快也十分嚴肅的對志强說:「嗯,吳醫生,你的結業論文我讀過了,你所提岀關於醫學上的道德問題,評論到一個醫生應以服務病人爲目的而不該單從自己的個人利益著想,這在今日看來是有非常重大意義的,你結業後有什麽計劃呢?仍留本院服務好麽?」

「感謝院長的關注,不過,我有幾個學醫界的朋友,早跟我志同道合,他們現在大澳設立了一間平民醫院,着我這兒結業後卽過去工作,把科學帶到鄕間,好好地爲仍舊迷信求佛或神茶治病的大多數鄕民服務,我以爲是今天的西醫應負的責任,實在比集中於都市掛牌行醫有意義的多,所以我便答應了他們,我的做法院長同意嗎?」

「好,好,你這個計劃我十分同意。」

她——桂珍的母親,原來就是失踪了廿多年來的黃秀蘭,自從離開了大立,她帶了尙未出世的桂珍飄流處處,浪蹟年年,結識了許多朋友,卒得朋友的資助,若干年前她領了業已婷婷玉立的桂珍重返舊巢,開辦了一間服裝店渡活。

立足點儘是彈丸之地,但造物弄人,秀蘭從未見過大立,她自然不知道志强就是大立的兒子,她反而重逢了陳文偉,陳文偉在近鄕工作,常到秀蘭的服裝店來,一次,由秀蘭的介紹,文偉認識了志强,他聽眞了吳志强三個字,便含笑地說出他近已參加了大澳的平民醫院工作,此來除打算爲醫院趕辦一批藥品儀器過去應用外,兼奉醫院當局差遣來接志强一起過去的,他接着問志强决定了沒有?志强便答:

「這是我平生的願望,不過我應該取得爸爸的同意,我相信是沒有問題的,讓我現在囘家走走。」

桂珍卽送志强出門,門旁志强忽問桂珍:

「桂珍,妳常說妳媽媽到現在還很懷念她的愛人,就是剛才我見的文偉叔嗎?」

「不,不是文偉叔,媽媽從前的愛人我也未見過哩。」

志强呢,當然更不知道「馮伯母」現在還常常懷念的愛人就是自己的爸爸吳大立,大立同樣依舊多情地懷念黃秀蘭,他常常獨個兒躱在房間對黃秀蘭贈過的鷄心中小照流淚,所以,當他某天在船中賣藥,無意中碰到已轉業西藥經紀的馬廣福時,他廹切的問馬有沒有見過秀蘭?廣福枉自鍛鍊了日行百里的「鐵脚」,在這個人口密度突破二百萬數字蕞爾小島裡兜得團團轉,但他未逢過黃秀蘭,由於業務關係,近和他較有聯絡的是那個轉營西藥器材的百昌洋行經理馮家駒。廣福在戰後相逢的第二個朋友便是吳大立。

爲了兒子的前途,大立感慨地吿訴過廣福說:

「總之,這世道無話可說,社會上有錢人與我們窮人之間當中像隔開了一條河一樣,任你空有本事空有理想,要是沒有金錢沒有背景,到頭來還不是像我一般堂堂一個工科大學畢業生淪爲賣藥的?所以,我决定我的兒子志强結業以後,我盡用我全部積儲所得,不够時,賣、當、生貴利借來也好,我要爲我的志强,把我這個家改建成一個相當規模的醫務所,請許多社會名流題字寫匾,掛滿每個角落,這才可以使我的志强。有地位,有名譽,廣福,你可以帮我一些什麽忙嗎?」

廣福答應爲他,到馮家駒處借購藥物儀器。

無怪志强吿訴父親打算到大澳平民醫院服務時,大立一口拒絕了他,志强悶悶地去服裝店吿訴桂珍和秀蘭,母女二人都同感焦灼,秀蘭最後想出願爲志强親去說項,她問志强:

「你爸爸叫什麽名字呢?讓我好親去見他。」

「他是一個很固執的人,名叫吳大立。」

「什麽!吳大立?他從前幹什麽的?」

「賣藥的。」

「賣藥的?那會不是他了,那會不是他了。」

「媽媽,你說誰不是他呢?」桂珍奇怪地插問。

「我?我誤會了那是我認識的朋友,那麽,志强,你記得祖父的名字嗎?」

「我祖父吳善祥。」

「吳善祥?」秀蘭急急轉身入房,取出一個鷄心相盒指給志强看,志强認得相中人便是爸爸吳大立,秀蘭於是內心裏飽和着非常複什的感情,隨着志强到了吳家,但那時大立剛與廣福親到百昌洋行,求過馮家駒允借購了許多藥物儀器帶囘家來未久的時候,志强進房謁父,秀蘭守候客廳,她正對着桌面桂珍的照片出神,匆匆沉重的足音把她引轉頭來,一雙失面了廿多年魂夢中長久徒勞的戀影現在已如眞如幻的立在眼前了,要不是彼此已上了年紀,要不是志强鵠候一旁,怕誰也難於壓制感情上的衝動吧?

「秀蘭!」

「大立!」

「秀蘭,我眞作夢也想不到今天會重見着妳了。」

「是的,這世界上許多事情是想不到的,廿多年前,想不到我們會分開,廿多年後想不到我們會再會,這不是很奇怪嗎?」

「秀蘭,你請坐吧,我不見了你廿多年,你生活得好嗎?」

「總之是一言難盡,可是我留信時不吿訴過你嗎?我說只要凭着我有一雙手,我不會走絕路的,我經已開辦了一間服裝店,我的女兒桂珍——」

「什麽?桂珍是妳的女兒嗎?」

「對了,桌面那幅照片便是。」

「哦桂珍多像你啊!」

「大立,桂珍是很愛志强,志强也很愛桂珍,你不反對嗎?」

「不,秀蘭,我很滿意。」

「那麽,我另外帶一件特別事情來見你的。」

「什麽呢?」

「大立,志强是一個有爲的靑年,他有一個很好的把科學帶到鄉間去服務的志願,爲什麽你要阻攔他呢?」

「大立,你應該鼓勵他去的。」

大立倏感憤怒了,他想不到秀蘭純爲作志强的說客而來,廿多年來的懷念豈不等於浪廢?何况,理由的提出對大立簡直就是諷刺,就是忘情的鞭撻,就是自尊心重重的傷害:…他說:

「秀蘭,我眞想不到你爲作志强的說客才來的,你不用多講,無論如何我不放志强去的,廿多年來我在這個社會裏,歷盡滄桑,飽經憂患,你以爲我還不懂得如何做人麽?我經過那麽多的艱難辛苦才養大了兒子,目的無非要他繼承父業,第二,我年老時可以倚靠他養活我,現在你主張志强離開了我,您說,將來我倚靠誰人呢?你不必多說了,我决不讓志强離開我的!」

一頓話,驟把秀蘭岔住,她並不是找不到駁斥大立的理由,而是一番代表了大立整個轉變的說話使秀蘭驚感意外得非常痛心,大立反過來誤會了她的意思,他十分難過地極力換過語氣說:

秀蘭,很對不起,剛才我太過火了,不過,我以爲彼此都分手廿多年,要說的話實在太多了,兒女的事情,索性慢些解决;我看還是多談我們自己吧,好嗎?」

「我們自己的事?大立,那已成過去了,何必再說呢?我今日的來,純然全爲了兒女的事情,大立,我求你別再固執了,你爲什麽一定要那末自私呢?」

「對了,我自私!可是在這個世界裏,誰不自私的?」

「那麽,你更錯了,大立,天下父母,誰不該爲兒女眞正的前途着想呢?我看……」

漸漸的,秀蘭舌疲唇焦了,而大立始終無動於中,志强廹于親送秀蘭囘到服裝店,桂珍急詢經過,秀蘭難過地吿她:

「他爸爸始終不答應讓志强去。」

「媽媽你沒有跟他解釋嗎?」

「他整個變了,變得非常的頑固,跟以前完全兩樣,眞可惜得很。」

「唉,我好不明白,天下間大多數的父母,爲什麽老不願意兒女離開他們的?」志强苦惱的說。

「這因爲做父母者,太愛他們兒女的緣故,這是自私的,錯誤的,特別在今天的時代,可是他們都不知道。」秀蘭感喟地說。

「那麽,志强哥,你意思,去不去呢?」

「去的,桂珍,我們承認帶科學爲大多數人服務,是正確的路,爸爸不答應,我也决定去的。」

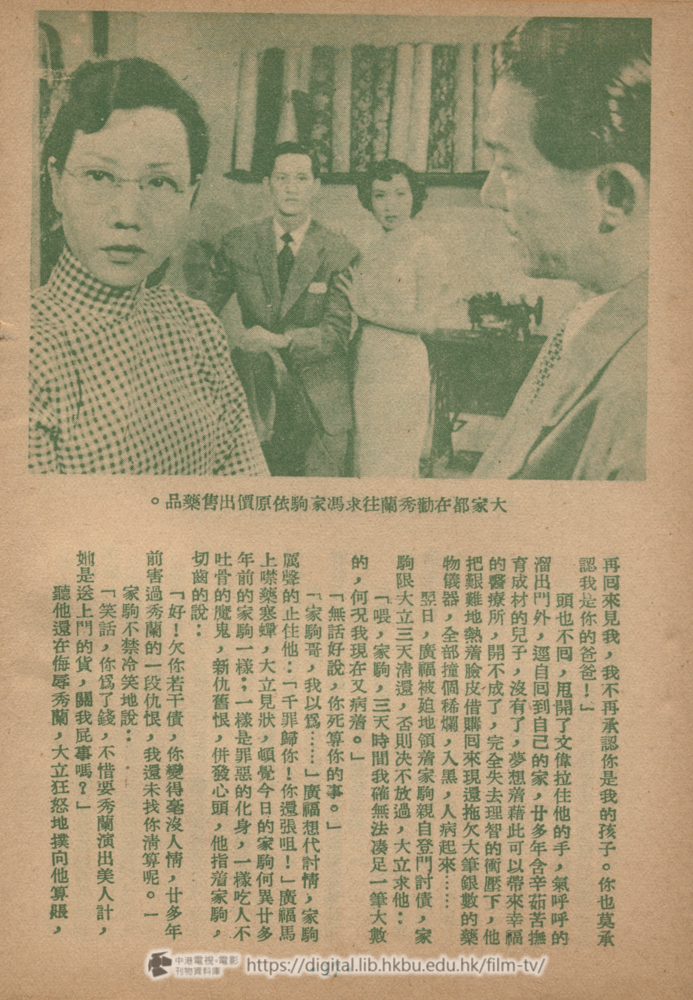

於是,他們决定幫助陳文偉購齊全部藥物儀器,便隨時首程,不幸適碰上禁運時期,藥物儀器一陣絕市,志强和文偉找着廣福,廣福領住二人轉求家駒,家駒有貨,唯堅持非高原日兩倍的市價不肯脫手,廣福人急智生,諉吿要買藥物儀器的原是秀蘭母女,家駒從很久傳聞中,知道秀蘭爲他養了一個女孩子,他很想見見他們,結果提出苟能請得秀蘭母女親來相見,他願意原價出售,文偉與志强無奈先囘服裝店。

「秀蘭,你知道貨主是誰嗎?原來是馮家駒!」

「什麽?他?」秀蘭怔住了。

「這眞是寃家路窄呀。」文偉搖搖頭說。

一室默然,輪看着每張嚴肅的表情,桂珍莫明其妙,她問文偉和志强,文偉和志强都避首不答,他走到秀蘭身旁,用力搖她:

「媽媽,媽媽,馮家駒究竟是什麽人呢?」

秀蘭凄望女兒一眼,才緩緩的吐出:

「他,本來是妳的爸爸,也就是害了我一輩子的魔鬼!是他,使我失去了最幸福的愛情,是他,才使我們顚沛流離,嘗盡了人世間無盡的酸楚,我非常恨他,所以這是我一早吿訴妳爸爸死了的原因。」

說着說着,以往一切的辛酸與磨難,驟然潮湧眼前,竭力要忘記的心頭的創痛,現在復熊熊的發炎,至此,秀蘭無法止淚,桂珍忙安慰母親:

「媽媽,對那樣一種魔鬼,我們直當他眞地死去好了,爲什麽我們還在爲他流淚呢?這不値得的媽媽。」

秀蘭這才恍然一時的荏弱,她忙拭淚問文偉:

「那麽,貨物成交了沒有呢?」

「沒有,他提出兩個條件,第一個.要貴市價兩倍才肯脫手,第二個.第二個.要妳帶了桂珍去見見他,他肯原價賣出。」

「不!我發誓决不再見他!」秀蘭抗議着。

「對了,我也不願意見這種社會蠧虫!」桂珍同時附議母親的意見。

志强接着說:「兩個人的意見我都贊同,對那種社會敗類爲什麽我們要低頭呢?至如藥物儀器方面,我們另外想辦法好了,路是有的。」

果然,多日的奔走,他們終能如願,把備購的藥物儀器全部買齊,决後天出發,今晚,大立竟然聲勢洶洶的親到服裝店,廹志强隨他返家,志强委婉地對他解釋:

「爸爸,我後天卽要出發了,你原諒我吧,我不過暫時離開你,我可以隨時囘來的。」

「不!我是你的爸爸,你是我的孩子,我不答應你去你便不能去!」大立盛怒的說。

「可是,我這麽大了,難道些兒自由沒有嗎?」

「哦,你現在經已大學畢業了?長了翅膀了?學會了跟爸爸爭取自由吧?好!你只管去!從此別再囘來見我,我不再承認你是我的孩子。你也莫承認我定你的爸爸!」

頭也不囘,甩開了文偉拉住他的手,氣呼呼的溜出門外,逕自囘到自己的家,廿多年含辛茹苦撫育成材的兒子,沒有了,夢想着藉此可以带來幸福的醫療所,開不成了,完全失去理智的衝壓下,他把艱難地熱着臉皮借購囘來現還拖欠大筆銀數的藥物儀器,全部撞個稀爛,入黑,人病起來……

翌日,廣福被廹地領着家駒親自登門討債,家駒限大立三天淸還,否則决不放過,大立求他:

「喂,家駒,三天時間我確無法凑足一筆大數的,何况我現在又病着。」

「無話好說,你死算你的事。」

「家駒哥,我以爲……」廣福想代討情,家駒厲聲的止住他:「千罪歸你!你還張咀!」廣福馬上噤藥寒蟬,大立見狀,頓覺今日的家駒何異廿多年前的家駒一樣;一樣是罪惡的化身,一樣吃人不吐骨的魔鬼,新仇舊恨,併發心頭,他指着家駒,切齒的說:

「好!欠你若干債,你變得毫沒人情,廿多年前害過秀蘭的一段仇恨,我還未找你淸算呢。」

家駒不禁冷笑地說:

「笑話,你爲了錢,不惜要秀蘭演出美人計,她是送上門的貨,關我屁事嗎?」

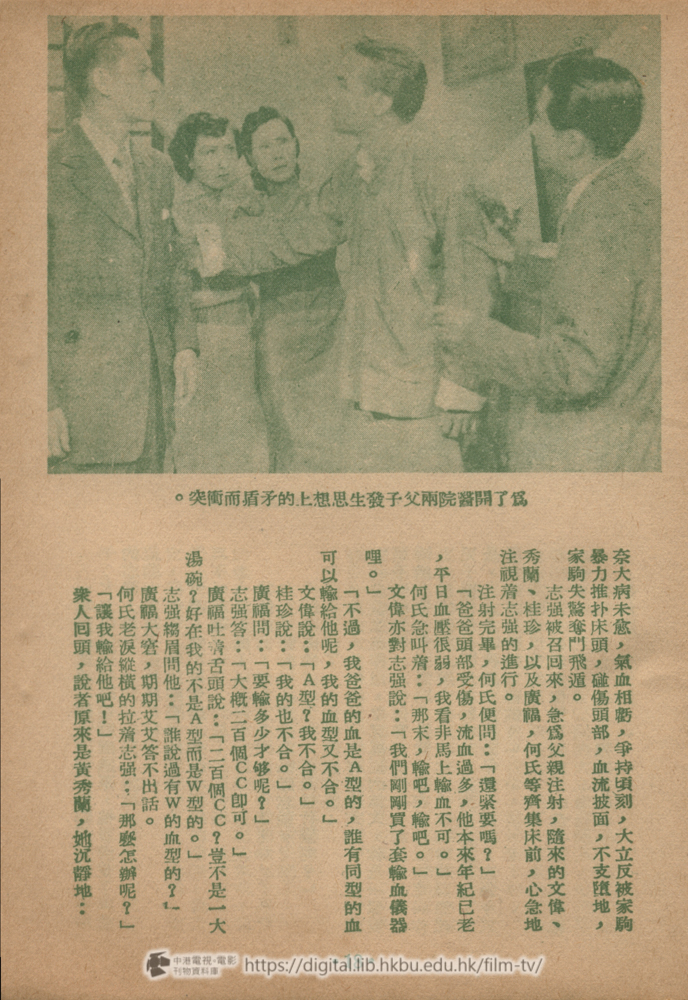

聽他還在侮辱秀蘭,大立狂怒地撲向他算賬,奈大病未愈,氣血相虧,爭持頃刻,大立反被家駒暴力推扑床頭,碰傷頭部,血流披面,不支墮地,家駒失驚奪門飛遁。

志强被召囘來,急爲父親注射,隨來的文偉、秀蘭、桂珍,以及廣福,何氏等齊集床前,心急地注視着志强的進行。

注射完畢,何氏便問:「還緊要嗎?」

「爸爸頭部受傷,流血過多,他本來年紀已老,平日血壓很弱,我看非馬上輸血不可。」

何氏急叫着:「那末,輸吧,輸吧。」

文偉亦對志强說:「我們剛剛買了套輸血儀器哩。」

「不過,我爸爸的血是A型的,誰有同型的血可以輸給他呢,我的血型又不合。」

文偉說:「A型?我不合。」

桂珍說:「我的也不合。」

廣福問:「要輸多少才够呢?」

志强答:「大槪二百個CC卽可。」

廣福吐着舌頭說:「二百個CC?豈不是一大湯碗?好在我的不是A型而是W型的。」

志强縐眉問他:「誰說過有W的血型的?」

廣福大窘,期期艾艾答不出話。

何氏老淚縱橫的拉着志强:「那麽怎辦呢?」

「讓我輸給他吧!」

衆人囘頭,說者原來是黃秀蘭,她沉靜地:

「我的血是A型的,志强,你們凖備好了。」

大立偏偏這個時候甦醒過來,他看淸楚了床前的志强,馬上:

「你囘來做什麽?」

「爸爸,我囘來醫你的。」

「不!我不用你醫,你滾!」

「爸爸!」

「滾!滾!」

其餘的人:「大立!大立!………」

大立不管,掙扎着起床驅逐志强。

秀蘭凄厲的:「大立,這是爲什麽呢?」

大立頓住了,文偉乘機進言說:

「大立,父母的愛,沒有不偉大的,但祗有能對社會發生正作用,才算眞正的偉大,你是一個愛兒子的好父親,志强何嘗不是尊敬父親的好兒子?情感上他非常願意聽你說話,但在行動上决定和你走相反的道路,這完全由於你自己脫離時代還想把兒子拖住你一同步伐的緣故,這衝突是必然的,可是,大立,時代是求遠屬於年靑人的呀,志强今天所走的路是絕對正確的。」

秀蘭也溫柔地:

「大立,我求你別再固執了,先讓志强爲你輸血吧。」

桂珍說:「世伯,身體要緊呀。」

何氏說:「大立!」

志强說:「爸爸!……」

大立垂頭,衆人大喜,志强說:「馬上凖備!」

黎明,經過長夜安眠的大立悠然醒來,他舒目徘徊;忽發現大槪看護了他整晚的桂珍正斜凭着床對的靠椅閤目假寐着,他怕她受寒了,拉条毛毯想走下床,悉率的聲音驚動了桂珍,她忙走上前:

「世伯;你想要什麽呢?」

「沒有什麽,我怕你冷着了,拿張毛毯給你吧。」

志强剛剛巡視完秀蘭囘來,他吿訴父親:「她昨晚輸血之後,因本人體質素弱,反應發燒起來,可是無碍的。」

大立更感不安,他堅要馬上去見秀蘭,志强和桂珍合力把大立扶進秀蘭睡在志强的房間,那時候,秀蘭都醒來了。

「秀蘭,我拖累了你,眞對你不起。」

「不要緊的,大立,你好時,大家安樂了。」

「我以前,悞會了你們都是好離間我父子感情的壞人,現在,眼看着你們犠牲了自己去救我,我眞不知怎樣說話好,我想了很長時間,我相信了你們是對的,我明白了我過去一味固執的錯誤,我决定,讓年靑人踏上他們自己歡愛的前途,志强,你就隨文偉叔出發大澳服務吧。」

衆人感奮;特別是秀蘭,她忘我地握着大立的手:

「大立,我想不到你能那末快便覺悟,多好啊!」

「秀蘭,你說得對,時代永遠是屬於年靑人的。」

「大立,如果我們不背離時代,時代也屬於我們的!」

桂珍快樂地推開了窗,耀目的陽光頓時滿室。

(完)