百花齊放電影小說

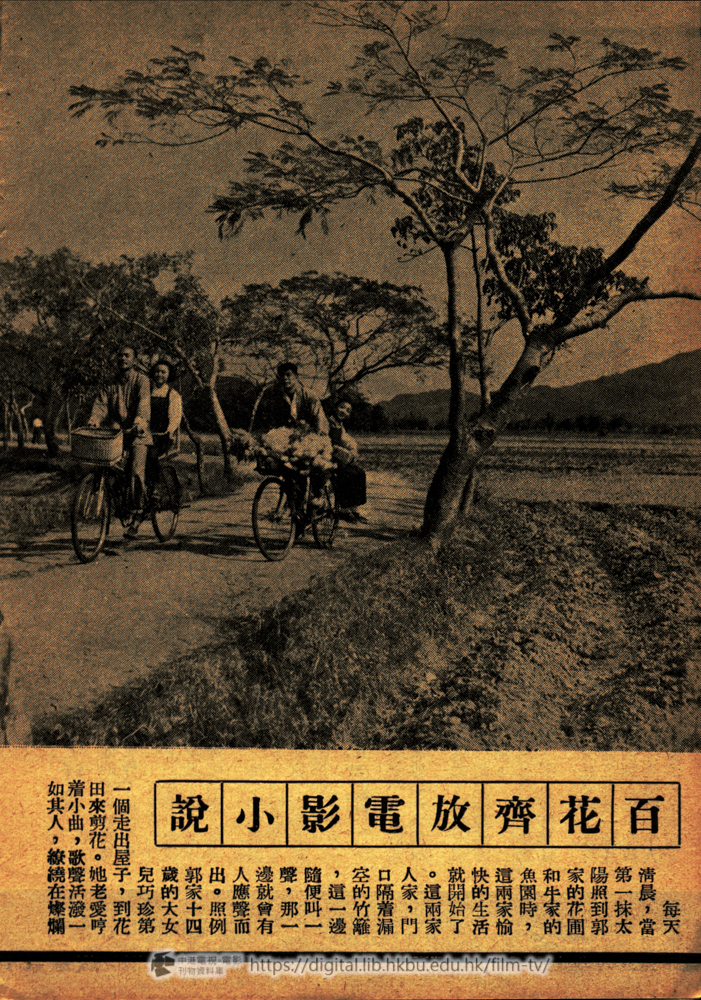

每天清晨,當第一抹太陽照到郭家的花圃和牛家的魚園時,這兩家愉快生活就開始了。這兩家人家,門口隔着漏空的竹籬,這一邊隨便叫一聲,那一邊就會有人應聲而出。照例郭家十四歲的大女兒巧珍第一個走出屋子,到花田來剪花。她老愛哼着小曲,歌聲活潑一如其人,繚繞在燦爛的朝霞下,更是動人。于是,她爸爸郭德昌來了,把鮮花一紮一紮綑好,準備着帶到他們的小花攤去發賣。郭大嬸走出門送他們父女倆出去,總看到隣家小牛和他們結伴同行。德昌帶了巧珍騎上那一輛雙人單車,小牛也推了他的單車追了出來。還有,郭家的小女兒玉珍,就趕着跳上小牛的車架,這四個人推開竹籬門,踏着單車向馬路邊馳去。

這兩家人的生活就是這末愉快。白天他們四個就一起到郭德昌的花攤上,帮同料理了一些事,巧珍,玉珍和小牛就上學去,午飯時又在花攤上集合,傍晚再一同囘去。他們自食其力過着平靜的日子。

這天,郭德昌和他的兩個女兒,還有鄰家小牛,像平時一樣,一大早就從家裏出來。郭大嬸在和小牛媽守着他們各人自已的家。

牛媽家裏却來了個不速之客。

一輛小汽車,開到離竹籬笆不遠的地方停下,走下一個男和一個女的。女的約摸三十來歲。華麗的衣飾和濃艷的脂紛掩不了她臉上的風塵,那男的,是大都市裏習見的一種無賴靑年的模樣。男的走在前面,走到竹籬笆前面,正巧牛奶奶奶在門口補衣服。他上去看了一下,就跟牛奶奶招呼超來。

「牛媽!」

牛奶奶一時想不起他是誰,不知道該答些什麽話。

「怎末?你想不到吧?」

牛奶奶看着他的一副油腔滑調,這腔調是她所不大習慣的,正因爲如此,才想得起來,是十多年沒有見面的一個呌做吳庸仁的人。

「是⋯⋯吳先生。」

「對了!」吳庸仁接着給他介紹那個一起來的女人,「這位是沈小姐。」

牛奶奶招呼他們坐下,他們之間的關係弄清楚。原來牛奶奶從前曾經在一家人帮過工,因此認得吳庸仁。吳庸仁在十一二年以前託過牛奶奶一件事。爲了這件事⋯⋯

「我足足找了你兩個多月。」吳庸仁這樣說。

「是什麽事呢?」牛奶奶有點疑感了。

「你可還記得?」吳庸仁說:「從前,我不是叫你抱走一個小姑娘的?」

「哦!」這是十二年前的事了,可是,牛奶奶自然記得。

「現在她在那兒?」

「你問她做什麽呢?」

「因爲,」吳庸仁看了一下那位同來的女人:「因這位沈小姐就是那女孩子的娘。」

牛奶奶不知道該不孩把那個小姑娘的下落說出來。光是騙說已經死了,但是,那個沈小姐不相信。她不能相信的,因為她一心一意要找她失去了的女兒,好容易讓吳庸仁帶到了這兒,她是非找到她女兒不可的。吳庸仁盛氣凌人,想逼着牛奶奶交出那個小姑娘,這一下,牛奶奶當然不會答應的。還是沈小姐叫他先囘到汽車去等,自己向牛奶奶說好說歹,請求去見一見她的女兒。

「你別理姓吳的這種人。」沈小姐向牛奶奶好好的解釋:「我只想見一見我女兒,不會使你爲難的。」

「可是,」牛奶奶真是爲難得很:「當年姓吳的硬把孩子交給我,叫我送掉人家,還是我左說好話,右說好話,人家看孩子可憐才留下了的。事情過了十一二年,人家把孩子移自己親女兒養大了,並且,一家人過得很好,孩子自已也不知道這事⋯⋯」

沈小姐又退一步地解釋:

「你別誤會,我也不要把孩子領囘去,我只想看看她,老實說,就是要我領囘去,我也沒有這個力量可以養活吔。」

這話使牛奶奶覺得詫異,沈小姐也發現了,就說:「也許你不信,我這年紀,還在做着舞女⋯⋯別看我穿得不錯,要吃飯就得這樣打扮。至于孩于⋯⋯」她向牛奶奶哀求起來了:「牛奶奶,我們都是女人,你總也有孩子吧?你也應該明白做媽媽的心,十多年沒見自己的孩子⋯⋯」她說不下去,眼淚落了下來。

牛奶奶心軟了。

「你就可憐可憐我,給我看一看吧!」她說得牛奶奶感動起來。

「好的。」牛奶奶答應了她:「可是,你就是看看啊,不能⋯⋯」

「你放心,决不會。」

於是牛奶奶把這孩子的地址吿訴了她。

她匆匆走了,囘到汽車上,那吳庸仁看她有了結果很高興的樣子,又向她要了一筆錢,作爲帶她到這兒來找牛奶奶的代價。吳庸仁是個可惡的舞女大班,沈小姐不能不應酬他的需索。

沈小姐叫沈愛娜,她失去了的女兒就是鄰家郭徳昌的大女兒巧珍。這是,不僅在郭家是個秘密,就是巧珍自己,做夢也沒有想到她還有這麽一個親生母親。事情是牛奶奶經手的,而這囘,沈愛娜又找到了牛奶奶。

牛奶奶吿訴她的那個地點,便是郭德昌的花攤。

花攤上,父女三人正吃着午飯,小牛來帮着他們送人家定購的花圈,這時候,買賣不多,沈愛娜一個人來了。

她照了牛奶奶告訴她的地點,找到了這花攤,她在旁邊張望了一下。看到郭德昌,玉珍,巧珍三個人在吃飯。

「爸爸,你看妹妹把我的一塊豆腐也吃了。」巧珍正看着玉珍把最後的一塊油豆腐送到了嘴裏,就跟郭德昌說。德昌笑着對玉珍說

「就是你吃得沒規矩,一人幾塊,你媽分定了來的,你憑甚麽把姊姊的吃掉?」

玉珍頑皮地說:

「誰叫她吃得慢?」

巧珍也不示弱:

「我兩碗飯都吃完了,誰像你這樣儘撈菜。」

「好了,好了,我這塊給你。」德昌把自己碗的一塊豆腐給了巧珍,巧珍不客氣地吃了。

沈愛娜看着這三個人,心裏浮起一種莫名的羡慕。她的親生的女兒,長得這樣大了,過着這樣美滿的生活,對于她自己,是一種深深的感觸。她情不禁,走近花攤,巧珍見她過來,就放下碗筷,迎了上去。

「你要買⋯⋯」

「噢,」沈愛娜覺得自己的目光瞪着巧珍,很不自在,便隨便指了一種花:「這個⋯⋯」

「要多少?」巧珍問她。

「隨便。」她漫不經心。

「啊?」巧珍奇怪地對她望。

「一打吧!」她隨口說了個數目。

「還要甚麽?」巧珍給她取了花,又問。

「那個。」她只好又指指另一種花。

「要多少?」

「也是一打吧!」她買了一大把花,付了錢,還是戀戀不捨地瞪着巧珍望着,終于,她不自覺地問:

「你今年幾歲了?」

「十四歲。」

「你在唸書?」

「噯!」巧珍覺得這一個買花的客人太嚕囌,避開了她的糾纒走開了。

沈愛娜芒芒然抱着這一大把鮮花,也只好走開。

囘到她的住所,她望着買囘來的花,想着巧珍,陷入囘憶之中。十二年前,抗戰之初,廣州淪陷之夜,炮火中失去了丈夫。她帶了巧珍開始悲慘的流浪。那時,巧珍才兩歲,到了香港。她開始用了沈愛娜這個名字,為了生活,當起舞女來。

舞塲生意很淸淡,正巧南洋某城到這裏招請舞女,她在她的舞女大班吳庸仁介紹之下,接受了邀約。

起初,吳庸仁對她說可以帶了孩子一塊兒去的。可是,她上船的那天,被吳庸仁灌醉了酒,醒來時,身邊的巧珍不見了,她已睡在船艙裏。明明帶在身邊的巧珍,被吳庸仁在船開前抱了去。

十二年了,十二年的歳月像雲烟一樣。她在南洋躭了十二年,霓虹燈光,爵士樂聲中,她的靑春腐蝕了過去。這次,又囘到了香港,第一件事便是找吳庸仁設法尋覓巧珍,終于她見到了巧珍,可是,可望不可卽,巧珍和她分隔在兩個不同的世界中。一個是溫暖,甜美,一個却是腐蝕,寒冷。咫尺天涯,她的心情更空虛了。

她去找巧珍的事,當天晚上便成了郭德昌和郭大嬸竊竊私議的題目。

那天黄昏,德昌他們囘到家裏,牛奶奶已經把這大嬸。大嬸便偷偷把德冒拉到一邊,問說:

「你說怎麼辦?」

「有甚麼怎麼辦?」德昌也是無可奈何。

「要是人家找得了,我們辛辛苦苦養得這麽大,可捨不得。」

「我倒是想要不要吿訴巧珍。」

「你瘋啦?」大嬸自然怪他。

「可是牛奶奶說那個女人想巧珍,想得怪可憐的。」德昌起了油然同情的心。

「那我管不着,我養了十幾年就是我的了。」

「你也幫人家想了,不是你生的你都不捨得,人家自己親生的就捨得啦?」

「那她爲甚麽把孩子扔掉?」

「當然是沒法子,誰肯無緣無故不要自己的孩子?」

「難這你這樣說,是捨得讓巧珍走?」

「我⋯⋯我⋯⋯」徳昌實在也是捨不得。

「要是她看到了巧珍⋯⋯」大嬸真的着急了起來。

「這就看巧珍自己了。我們捨不得她,她也不見得見了親娘就捨得我們⋯⋯」

德昌夫婦的自商議然是不得要領的。他們只好聽其自然。至少,這事情暫時還是守着秘密,沒讓巧珍知這。這時候,巧珍怎麼會想到她的親生媽,正為着她在流着淚呢?

惟一可以讓沈愛娜傾吐心事的人是她的朋友周菲菲。菲菲和她一樣,也是一個賣笑的可憐女人。她們同住在一起,囘來見到沈愛娜,就問她:

「找着了嗎?」

「看到了。」

「恭喜你!」菲菲也爲她高興:「真不容易!很大了嗎?在什麽樣的人家?」

「擺花攤的。」

「那一定很苦啦?」

「我看她過得很好,還在唸書呢。」沈愛娜憧憬着她所見到的情形沉思着說:「我現在就想多賺點錢。」

「想化點錢把她領囘來?」

「我不願意她知道我在做舞女。我想有了錢就住到鄕下去。今天早上我去的那個地方就好得很,娘兒倆種種花,養養魚,過我的下半輩子⋯⋯想了那麽些年了,再也不跟她分開了。唉!熬吧,再熬個一年半載,總有出頭的一天⋯⋯」她想着想着,深深浸沉在冥想之中去了。

「你幾時進塲呢?」

「明天晚上。」

第二天中午,沈愛娜又到了花攤前。

又買了一大把花。

這一次,她想找個機會和巧珍親近一下,多談幾句,她寫下了地址,關照把花送到她的住所。

於是,她在家裏等着。

等着,等着。送花來的却是小牛。沈愛娜很失望,可是也留住了小牛跟他談了不少話。

「你姓甚麼?」她先打小牛問起。

「怎麽?」小牛對她感到奇突。

「花攤是你家的?」

「不是,是郭大叔的,我是帮他忙。」

「姓郭的那個小姑娘怎麼不來?」這下她談到了巧珍。

「你是說巧珍?」

「呃,」她不禁喃喃自語起來,「還是叫巧珍。」

「怎末,本來就叫巧珍⋯⋯」

「你肯不肯帮我一個忙?」她渴求的眼色望着小牛。

「甚麽事,你說吧。」

「你叫她到我這兒來一趟好嗎?」

「幹嗎?」

「不幹嗎。」

「不幹嗎,來幹嗎」小牛怪怪地問她。

她終于忍不住。就對小牛說:

「我吿訴你一件事,你可吿訴別人。巧珍是我的女兒!」

小牛却老大個不相信:

「別開玩笑了,我們是鄰居,從小一塊兒長大的。」

「從小一塊兒長大的,現在呢?」

「現在還住在一塊兒。」

她想起了她去過牛奶奶的家:

「你是不是有個媽?」

「是的。」

「你家門口擺着過小攤?」

「是的。」

「還賣金魚,你姓牛?」

「你怎麼知道?」小牛將信將疑,覺得奇怪了。

「我昨天早上到你家去過了。巧珍是我女兒,是你媽把她抱給郭家的。怕巧珍自己都不知這,不信你可去問你媽。」

這樣,小牛不由不信了。于是,她再向他央求:

「你能不能叫她來一趟?」

「大嬸知道了要駡的。」小牛想了一想,又問:「你是不是想把她帶走?」

「不,我就想常常見到她,只想跟她親熱親熱。你偷偷的吿訴她去,可憐我想她想了十二年⋯⋯」

小牛被她感動了,答應囘去吿訴巧珍,約好晚上在他家不遠處相見。

小牛囘家就從他媽證實了這件事,雖然他媽再三叮囑他不要去吿訴巧珍,但他仍是藉着溫課,到巧珍家。又騙她一起出去找曲曲(虫旁)兒,把她帶到家門外邊公路上,把這事從頭到尾跟巧珍說了。

「我不信有這囘事!」巧珍聽了,眞是個意外的剌激。平靜的心上,被攪得非常煩亂。

「我問過我媽了,我媽還不許我告訴你。可是,我不告訴你,我心裏悶得蹩扭。」

巧珍不再說甚麽。她心裏真怪不是味兒的,便故意責直怪小牛:

「都是你不好,幹嗎要吿訴我?」

可是,小牛約好的時候到了,果然,一輛的士開來,沈愛娜穿着一襲華麗的衣服,(她晚上就要進舞塲呢)從車上走下來。

她老遠就看到了巧珍一路走近。巧珍也看到了她,不知爲甚麽,竟往後退了一步。她滿肚子辛酸,禁不住,流下淚,迸出聲來:

「巧珍!」

巧珍不知如何是好地望她的眼淚。她已經泣不成聲了。

「巧珍,你想不到吧?現在我只有你這麼一個親人!」

「我爸爸呢?」巧珍問。

「你兩歲的時候他就死了。說起來話長呢,媽還有事,明天你放了學到我那兒來,好嗎?」她望望站在旁邊呆住了的小牛說:「他認識的。好陪你來。」

小牛點了點頭。巧珍楞住沒有話說。

「巧珍,媽走了,你明天來,媽等你!」

巧珍也點了點頭。望着她囘轉身,走上車去。

車子開遠了,巧珍還呆站着。她心亂得很,她想哭,但她實在辨不得心裏是甜是苦。

晚上,沈愛娜在舞場陪着舞客舞着,笑着,噙着自己的淚水。爲了錢,她不能得罪可厭的人,不能不對客人和大班低聲下氣。紅色的燈光,送走了一個黃昏,又送走了她的長夜。

這時候,巧珍在床上,翻來覆去,不能成眠。

第二天,郭家一家人照例地起身,出門,上花攤,巧珍一直是心不在焉。她只覺得頭裏昏昏沉沉,心上壓得重重的,放了學,她推說到同學家裏去,讓小牛陪着一塊走。

小牛把她帶到一家公寓門口,指給她看:

「就是這兒,二樓,八號房間。」

「你先走。」巧珍自己不敢進去。

「我不走。」

「幹嗎?」

「我不願意看你們昨天那個樣子。」

「不,一塊兒去。」

「不,我在外邊等你。」他們正在門外爭執着,沈愛娜已經在門口出現了。小牛趁機會溜開,巧珍只好一個人走了進去。

這一個母親,第一次和這一個女兒相處在一起,兩個人默默相對,半响沒有話可說。沈愛娜說了些從前的事,巧珍聽得很不自然。幷且,更使沈愛娜失望的是她預備了的許多東西,衣料,玩具,粉盒,想送給巧珍的,巧珍却一樣都不接受。巧珍沒法暸解這一個環境中的東西,她却感到她的愛無法使巧珍領受。雖然是親生的母女,對面坐着,但她們之間的距離,竟是那末遙遠。

巧珍實在坐不下去,就匆匆走了。臨走,沈愛娜再三約他去,她勉强答應了。出來,小牛問她談了些什麽,她也說不出什麽來。她只是感到:

「我幷不怎末歡喜她,可是,她又是我的親媽,怎末辦呢?」

沒有什辦麼法,只好再說。

當然巧珍的不安的心情,使她又是幾個晚上沒有好好的睡覺。

那天,還沒有到約好去看她親媽的日子,她和小牛又到沈愛娜的住所去。她心裡有一個問題想去問她的親媽,因為,她想不通,「要是真喜歡我,小時候爲什麽不要我?」小牛說過,「也許因為她窮,」但是,窮?人家背了孩子要飯的要多少有多少——在她純潔的心上,那裏懂得人間有這樣逼她丢掉孩子的事呢,小牛在門外等着她,她一個人走上樓去,走到房門口,看到門開着。突然,她楞住了。

門內,沈愛娜坐在一個胖子的身上,旁邊還有三四個不像正經好人模樣的男人,一陣惡俗的暱笑⋯⋯

巧珍囘身就逃,沈愛娜已經看見了她。

「巧珍!」

巧珍却已經逃到下樓去,沈愛娜奔出來追她,那些男人不放,她急了,憤怒地摑了一個客人,那客人咆哮起來,她掙脫了衝下樓,高跟鞋在樓梯上跾了一下,她跌倒在地上。

巧珍已經走遠,客人一邊罵着她,也揚長而去,周菲菲回來,纔把她扶上樓去。

巧珍難受得更厲害,也許明白是怎樣一囘事,也許她還是不懂。

她平日愛唱的歌,不肯唱了。

她平日是個愛笑的姑娘,臉上失去了笑容。

她像患着病似的,昏昏沉沉,常常一個人獨自坐着呆想。可是,她想不通爲什麽她的親媽媽竟是這樣的一個女人。郭德昌郭大嬸問她究竟是受了什麽氣,她只是不答。只有小牛知這她的心事,便謊說是他和她吵了嘴,才解了郭徳昌和郭大嬸的疑心。

當然,更痛苦的是沈愛娜。打了一下客人,把客人打跑了。從樓梯上跌下來,又跌傷了腿骨。她只得請了假,不能再上舞塲。不上舞塲,收入沒有了,便搬了一間小房間,只靠周菲菲當掉了東西勉强付了飯錢。

周菲菲是個熱心的朋友,每天到花攤上去找巧珍,想把巧珍找來,可是巧珍不理她。

倒是那個窮兇極惡的舞女大班吳庸仁又來了。沈愛娜是他的搖錢樹,但當她想問他借一點錢的時候,他却老實不客氣拒絕了。

「這兩天手氣不好,都輸光。」

「想想法子呢?」沈愛娜央求着。

「人情薄如紙,那兒去想法子?」

「舞塲裏?」

「還提舞塲呢?沒進塲就給你借了三百。」

「三百?」沈愛娜想到氣憤,「那三百元不都給了你?」

「給我,那是爲了你要找孩子,我陪你當跑腿,你心甘情願送給我的。現在,你腿壞了,等你腿好,至少得一個月,舞塲不問你要錢,還是爲了我跟你這些年的交情呢!」

沈愛娜也沒什麽可說的了,境况當然壞極了,不過,她什麼都好受,也都願意受,就是巧珍不明她,是最使她痛苦的,她對周菲菲說:

「巧珍」一定恨我,我真後悔,我不應該去找她。要是她不知道有這樣一個媽,就多好呢!」

她感到失望了。十二年,十二年寄託着的母女重圓的夢境這樣地淺酷地破滅了,她想到了死,她想到了結束自己的生命。只有周菲菲却還在爲她奔走。一次又一次地去找巧珍。巧珍是一次一次地躱避。

而這一次,周菲菲再也顧不得什麽了,奔到花攤邊,就大聲把巧珍叫住。

「巧珍,我有話跟你說!」

德昌,小牛都在旁邊,奇怪地望着她。德昌起初以爲是沈愛娜闖來了看看却又不像。

「你是誰啊?」

「我是她媽的朋友。」周菲菲望着徳昌,又望望巧珍。「巧珍,你媽爲了你不去,自殺了!」

徳昌吃了一驚,巧珍也怔住了。

「救是救住了,所以我來叫巧珍。」周菲菲情感很衝動,忍不住流下淚來,走到巧珍身邊:

「你不要以爲你媽媽做舞女不體面,我告訴你,沒有人自己願意去當舞女的,你兩歲的時候,你爸爸飛機炸死了,你媽孤零零的一個人抱了你到這裡來,沒有辦法,才當舞女,爲的養活你。後來給人家活生生的把你們娘兒倆拆散了,你媽給人家帶到南洋去,可憐地十幾年沒有一天不在想着你。一直到兩個月多前,總算把欠人家的錢還淸了囘到這兒來,每天想設法子找你,辛辛苦苦把你找着,可是她帶囘來的錢也用完。她只好再去做舞女,想再熬個一年半載存點兒錢,好把你領囘去,好跟你一塊兒囘鄕下去過日子。那天你到她那兒去,忽然跑了,她追下來,把脚給摔斷了,設法賺錢,還要付醫藥費。公寓裡欠了房租,趕她走,她走那先去呢?所以,她只好自殺⋯⋯巧珍,你想想,你怎對得起你媽?」

巧珍越聽越難過,德昌也恍然明白了一切。她拉住巧珍的手,關照小牛說:「你陪玉珍這兒等,我跟巧珍一塊兒去一次。」

他拉着巧珍,跟周菲菲走了。

幾天之後,郭德昌把沈愛娜接到了家裡來,一起在花圃裡住着。巧珍母女生活在一起,沈愛娜不僅跳出了火坑,並且也學會了花田裡的工作。

巧珍的險上又恢復了煥發的笑容。每天淸晨,當第一抹陽光照到郭家的花圃和鄰居牛家的魚園時這兩家人愉快的生活開始了,巧珍的暸亮淸麗的歌聲飄盪在燦爛的朝霞和美麗的花木之間。他們騎車出門時,在竹籬笆後面揮手的郭大嬸,身邊多了一個重獲得生命光彩的沈愛娜,望着她女兒的影子,興奮地笑了。這笑,也重又獲得了靑春的氣息。 ——完——