.電影小說.

林家義和陳香珍是一對「靑梅竹馬,兩小無猜」的少靑鄰居。

家義的父親已經死了,现在就和在船塢裘做工的叔父林德昌相依爲命。香珍還在唸書,她是陳克強夫婦的獨生女兒,父母把她看成掌上明珠。

那一天,是個雲霞似錦的仲夏的傍晚,在木屋區的斜坡上,林家義正坐在一棵大樹底下,愉快的吹着口琴,香珍也站在旁邊,按着口琴的節凑,熟練的在玩着她手裹的三個小球。

冷不防香珍把拋球的姿勢一變,一隻球,幾乎碰在林家義頭上。

「喂,當心點!」家義一躱,差點跌了一個跟斗。怕什麼,我的球不會碰到你的」。香珍得意的說。説完更故意把球拋得驚險了。

倆人正玩得高興,忽然聽見後邊有人在叫︰「家義」!原來是家義的叔父林德昌放工回來了。家義和香珍趕迎了上去。

「叔叔,屋裏有兩個人在等你哪」。

「誰呀」?

「還是上次來過的那兩個人」。家義說。

德昌一聽又是那兩個人,立刻滿臉不高興的走向屋裏去。兩個孩子不玩了,也跟着叔叔走到窗外向裏望着。

屋裏坐着的林喬和王聲,顯然已經等了林徳昌很久

了。

「老林,你回來了」。林喬見面招呼他說。

「你們又來了,有什麽事嗎」?林德昌問。

「還不是爲了請你加入工會的事」?

「我已經說過好幾次了,我不想加入工會」。林德昌邊說,邊冷淡地走向牆角。「因爲你們的工會,並不是眞正爲工人謀福利的」。

「你胡說八道」!林喬一拍桌子,態度十分兇惡。

還是王聲假做好人,勸住了林喬。

「老林,你不加入,會裏要怪我們辦事不力的」。

「我不願意加入」。林德昌仍然執抝地說。

「隨你」,林喬怒道︰「我們自有辦法對付你的」。

「你在威脅我是不是」?德昌理直氣壯地問。

「威脅不威脅你管不着,反正你得加入。」

窗外的林家義越聽越不像話了,他低低地對香珍說︰

「這傢伙在欺侮我叔叔」。

香珍拿了一個球,向家義示意。家義點了點頭,倆人向後退了幾步。

祗聽林喬還在大聲嚷着︰

「加入不加人是你的自由,不過你………」你字還沒有說完,忽然窗外飛進一個球來,正打中了林喬的腦袋。

「哦!」大家不覺一驚。林喬把頭伸出窗口去看,家義和香珍早藏起來了。

「眞豈有此理!」林喬撫着腦袋怒駡道。

「太對不起了,大槪是什麽野孩子扔進來的。」林德昌心裏有數,却向他道歉說。

「老王,我們走吧﹗」倆人不獲結果,祗好無趣地走了。

林德昌送走二人,恰遇香珍的父親陳克强下班回 來。家義和香珍見客人已走,也過來了。

「這兩個人又來幹什麽?」陳克强問林德昌。

「他們要我加入工會,其實這種工會,根本不在爲工人謀福利,我不會加入的」。

「不加入可也別得罪他們」。「是的」,德昌說。然後他又轉身向家義和香珍

道︰

「剛才的事是不是你們幹的?」

倆人得意的點點頭。

香珍的父親問是什麽事,林德昌就把孩子用球打林喬腦袋的事吿訴了他。

「你們怎麽可以這樣胡鬧?」陳克強責備女兒說。

「誰叫他們欺侮林伯伯呢?」香珍頑皮地 說。

忽然香珍母親來叫他們吃晚飯了,香珍才隨着父親回去。

林德昌和家義也回進自己的木屋。

當天晚上,叔侄一路吃晚飯,一路閑談。家義感到叔叔太辛苦了,自己光吃着閑飯不是事,最好也出去賺點錢,貼補一下家用。但是林德昌不肯,他認爲自從哥哥死了以後,家義便是他的責住,他寧願自己多做點額外的工作以使他能够好好再受一點敎育。

一夜無話。

次日天剛黎明,鬧鐘响了。家義希望叔父多睡一會兒,急忙起身,把早餐煮好。誰知一不當心,把掛在碗橱上的鍋子碰下來了,「砰」的 一聲,還是驚醒了叔叔。

林德昌起身,一看時間不早,匆匆吃過早飯,就要準備上工去了。家義吿訴他,下午想跟香珍到街上玩玩去,德昌答應了他,給了他五毛錢做零用。

家義等叔叔走後,收拾了早餐碗碟,又無聊地坐在椅子上吹口琴。忽然窗外飛進 一個球來,打在他的頭上。家義跑去看,香珍正在那兒笑不可仰。

「好傢伙,差一點頭都給你打破了。」

「放心,你這麽厚的皮,鐵球兒也打不破的。」香珍笑着說。說完,她從袋裏拿出兩塊錢遞給家義道:「這是我母親給我們逛街用的,交你保管」。

「咱們下午出去,我要留意一下,看有什麽工作我能做的沒有?」家義一本正經對香珍說。

林德昌走到船塢去上工,他發現已經加入工會的工人,對他的態度,却冷淡得很。祗有張守仁,和他仍然十分友善。他們隨着開工的汽笛聲,紛紛走進工廠,各自奔向自己的工作崗位。

王聲看見林德昌進來,遞了一個眼色給林喬道:「怎麽?今天要不要動手?」

林喬搖搖頭。

「慢點再說吧!」

巨大的鋼條,在曳重機上移運着,林德昌低着頭愉快地工作,他一點也沒有料想到有人將要暗算他。祗有張 守仁,對着曳重機吊着重鐵料移過林德昌所立着的地位時的險惡形勢,替他在暗暗担心。

林家義和陳杏珍在馬路上閑逛。

家義一心想找事做,看見街上的賣報童子,酒店門口的看門小孩,都能够做事賺錢了,心裏非常羡慕。

他們走進荔園遊樂塲,乘了一回空中飛車,看了一會兒電影,又看了一塲兒童武術團献技表演,玩得十分快樂。直到走出荔園,要乘巴士回家了,家義才發覺回去的車錢不够了。

「祗剩兩毛錢了,怎麽辦呢?」

「怎麽辦呢?祗好走回去了。」

「這麽遠,你走得動嗎?」家義抱歉地問。

「走不動也得走啊!」

儘管雙層巴士一輛輛地從他們身邊駛過,但爲了少兩毛錢,他們不敢坐上去。

倆人走呀走的走了很久,香珍已經走得滿頭是汗。

忽然家義發現他們已經走近一座停車塲,看見一個商人,挟着公事包, 正向前面排列着的汽車行列走去。家義靈機一動,對香珍道︰

「你等着,讓我去賺點錢回來。」

然後他就飛奔過,用手巾去擦着商人車上的玻璃,殷勤地替他開關莆車門,商人臨行,果然順手賞了一毛錢給他。

家義對這一毛錢很得意,他連忙走向香珍,並對她道︰

「你看,我已經賺了一毛錢,再賺一毛錢,我就可以請你坐雙層公共汽車了。」話剛說完,他看見又有個艷裝女郞走向停車行列,家義知道這是機會,趕快飛奔過去,一會兒,果然又賺到了一毛錢。

家義從袋中取出原有的兩毛,一共是 四毛錢,揚起手,向香珍遙示。忽然一隻大手,抓住了家義的肩膀︰

「好小子!你胆子倒不小啊,你知道這是誰的地盤嗎?你懂不懂規矩?」一個擦車大漢,手執鷄毛帚,惡狠狠地對他說。

「什麽地盤?」林家義莫明其妙問。

「別裝傻了,擦車的各有地盤,你會不知道?快把錢還給我便沒事」。

林家義好容易才賺到兩毛錢,怎捨得還給他?聽他這麽兇,趕緊撒腿就跑。

大漢手執鷄毛帚,追着林家義,劈頭劈面打下去。家義躱躱閃閃,一直沒有被他打着,但衣服却被他一把撕破了。

一個追,一個逃,家義鑽到車底下去了。大漢鑽不進去,便伸進鷄毛帚,亂打一氣。

兩個人繞着汽車兜圈子,陳香珍遠遠看着,不禁替家義捏了一把汗。忽然她想到一個主意,走向身旁汽車,把喇叭撳了一下。

大漢聽見喇叭响,以爲生意來了,祗好放棄家義, 向着喇叭聲走去。

陳香珍就趁此機會,找到了正在上氣不接下氣的家義趕快和他跑了。

倆人避過了大漢視線所及,停住脚步。不料家義喘息未定,又是一聲驚叫︰

「……糟糕,我的錢丢了。」他摸着撕破了的上衣口,不知錢在什麽時候,已經漏掉了。

「我看我們還是走路的命。」香珍不忍家義着急,解嘲地說。

倆人無可奈何,祗好繼續一步一步往家裏走。家義看看路邊加油站的電鐘,已經四點十五分了。

「不好了,我叔叔快要下班了,晚飯還沒燒呢。」家義着急地說。

家義的叔 父果然已經回家了,正和陳香珍的父母,在爲他們的遲歸而担心,及見他們回來了,竟弄成這樣一副狼狽的樣子,當然更是一驚。

「你們到那兒去了?家義的衣服怎麽破了?是不是跟人家打架?」香珍母親問他們。

「不是打架,是爲了沒錢坐車……」香 珍連忙分辯說,並把剛才的事情,一五一十講給他們聽了。

「好了,好了,香珍,快回家歇會兒去吧!」香珍的父親聽完,笑對女兒說道:「我們也該回家吃晚飯了。」說完,和林家義叔侄道別一聲,就拉着女兒回去了。

家義在吃晚飯的時候,又和叔叔 商量他想要也去找點事情做,但叔父還是沒有答應他。

次日,香珍做完功課,又找家義去玩,家義和她談起叔父還是不肯讓他出去做事。

「你應該先找好了事,然後再跟你叔叔講就好了。」香珍建議給他說。

「再出去逛街,我眞怕累壞了。」

「你不到街上去,怎麽找得到工作呢?我跟你一塊兒去,這次我們不要走得太遠好了。」香珍温柔地安慰他說。

林家義想了想,也祇有這個辦法。

倆人又走到街上,他們看見賣橄欖的,耍猴子的,各式各樣的人,用各式各樣的方法謀生,都是十分辛苦。

「賺錢真太難了,」林家義感歎地說。然後又和陳香珍毫無目的的向前走去。

忽然他看見遠遠地有人在搶一個行路老婦的皮包。

「强盜呀!搶皮包呀!搶皮包呀!」老婦瘋狂地叫着。

林家義見義勇爲,立刻替老婦去追强盜。等路人圍攏 過來,警察聞聲而至時,老婦已急得說不出話。

强盜拐彎抹角的在前面奔跑,林家義緊追不捨,漸漸越追越近,强盜進一條小巷,扔下皮包逃走了。家義這才停住脚步,彎腰剛要拾起皮包,誰知警察已經從後邊趕來,竟誤會家義就是搶皮包的强盜,一把把他捉住道:

「好呀!靑天白日搶皮包,你的胆子到不小呀!走,走,到局裏去。」

「强盜已經跑了,我到局衷去幹嗎?又不是我搶的。」家義對警察說。

「不是你搶的,皮包怎會在你手裏?」

「那强盜看見我要追上了,就把皮包扔掉下來。」

但警察不相信他的話,仍拉着他道:

「走,走,有話上警察局去說。」說着,連推帶拉,把家義帶走了。

這時陳香珍也趕上來了,見警察帶走了林家義,發覺情形不對,急忙飛也似的趕到船塢,把這情形告訴了家義的叔父。

林德昌一聽侄兒出了事情,非常着念,立刻請假和陳香珍一齊趕到警察局來營救家義。

經過拘留室的時候,家義看見了叔父。他說:「叔叔,我沒有拾人家皮包,是他們硬把我抓進來的。」

「你別着急,孩子,」林叔安慰他說:「我會跟他們講明白的。」

林德昌找到了坐堂幫辦,把林家義的事對他說了,同時陳香珍也以證人的身份,一再聲明,家義是寃枉的。

「不信你可以去問那位老太太,皮包是不是他搶的。」香珍怕幫辦不信,預備提出更有力的證據。

但幫辦對她說:老太太當時暈倒了,已經送去九龍醫院, 現在還不知道淸醒了沒有。

「那麽是不是可以先放他出去,隨傳隨到呢?」林德昌請求幫辦說。

「抓了人那裏可以隨便放的?」幫辦搖搖頭道:「除非你能夠替他交二百塊錢現金保。」

「二百塊錢現金保?」二百塊錢對於林德昌是多大一個數目呀!他立刻怔住了。

陳香珍忍不住憤恨地說:

「簡直是欺侮人,他熱心幫人追强盜,你們反而把他抓起來,求你們放他,你們又要人家付那麽多錢。」

林德昌知道說也沒有,便對幫辦道:

「好吧!我們去想想辦法看。」然後便帶着香珍走出 了警察局。

倆人一籌莫展,在路上走着,忽然香珍像是想到了什麽,說是要去看個同學,和林叔分手了。

原來香珍想到那位被搶的老太太可以證明林家義的無罪,特地到九龍醫院,去找那位老太太。

最初醫院問訊處的職員,因爲探病時間已過,不肯告訴她。後來勁不起她苦苦哀求,終於幫她忙,把病房號數告訴她了。

香珍找到了那位老太太的房間,老太太的兒女們在陪着她。香珍把來意對他們說明了,老太太神智仍未淸醒,不能出院,但是她的兒女們不願累及無辜,答應她可託警察局的朋友把林家義帶到醫院來給老太太認人。

一塲風波就這樣解決了。林德昌和香珍父母正在家裏爲二百元保欵發愁,忽然家義和香珍平安回來了。衆人問明原委,都不禁爲香珍的急智而高興。

林德昌問家義怎麽又出街的?家義把要找事做的話告訴了叔父。香珍的父親也認 為家義大了,旣想做事,到不如放他出去闖練闖練。

「有什麽事適合他做呢?」林德昌憂鬱地說。

「有,」香珍插咀道:「有一件事家義一定可以做的,你們等一下,」說完,她忽然走出去了。大家正她葫蘆裏賣的什麽藥,一會兒她從自己的家裏帶回了 一個報紙包,等到她把紙包打開不知道,裏面是個擦鞋箱。

「怎麽?你要家義出去擦皮鞋?不行,不行,我怎麽能讓他做這種下等事情呢?」

「林伯伯,你怎麽能說擦鞋是下等職業呢?這是我

死去哥哥的東西,你不是侮辱我的哥哥嗎?」香珍一提起死去的哥哥,不禁引起在旁邊的母親的傷心,她哽咽着說:

「在我們生活最困的時候,就是靠他提着這箱子賺錢回來,貼補家用的。」

家義也對叔父說:

「用勞力去賺錢,是最光榮的事,叔叔怎麽能說是下等職業呢?」

林德昌被他們這 樣你一句,我一句,也發現自己的話說得過份一點了。他向香珍抱歉地一笑,香珍立刻把箱子遞給家義道:

好了,這箱子送給你吧!

隔了兩天,林家義提着擦鞋箱從香珍的門口經過。

「怎麽?是不是今天想去開開張?」香珍看見了,笑嘻嘻地問他。

「我想出去試一試,可惜技術一點也不懂」。

「這還不容易?」香珍神氣活現地說:我來敎你。」說着,她便把鞋油、刷子、擦鞋布等一一拿了出來,先做什麽,後做什麽,仔仔細細對家義敎了一遍。

「你怎麽知道得這麽多呢?」家義見她頭頭是道,不禁非常欽佩。

「是我哥哥敎我的,——你現在要不要練習一下?」

「好的。」家義說。

於是香珍站起,把脚放在鞋箱口,要家義替她擦皮鞋。她吿訴他何時該輕,何時該重,並且囑咐他千萬當心客人的襪子。

「好了你畢業了,可 以去賺錢了」。

「你看會不會有生意呢?」

「當然多少會有的,你今天可以先到彌敦道與太子道附近去,我下午放學,來找你一起回家。」

「好吧!」家義提起擦鞋箱,有點忸怩地。

林家義提着鞋箱,走到東樂戲院的轉角,他四下望了望 ,看看遠處也有三個小童排在那裏擦鞋,覺得這裏到是個理想的地方。

他把擦鞋箱放在地上,開始營業,一會兒果然有生意上來了。

林家義緊張的做了幾筆生意,賺進了六毛錢。

誰知這情形被其他三個擦鞋童看見了,以爲他來搶他們的地盤。

「那一定是新來的,走,我們去問問他」。三個人說着,便走過來質問家義。家義當然也不買他們的賬。

他們警吿家義,明天不許再來,否則就要好好對付他。說完,悻悻然地走了。

家義怔怔地望着他們的背影,直到聽見香珍的聲音在叫他。

「家義!——今天生意好不好?」

「還好,」家義無精打彩地說。

「怎麽啦?」

「等一會兒我吿訴你好了。」

當晚回家,家義把賺來的錢交給了叔父。並把幾乎和其他擦鞋童打架的事,也吿訴了他。

「我早說過了,外邊謀生不易,我看你還是不要出去的好?」

「這是我的權利,我怎麽能聽他們那一套呢?」

林德昌知道勸他也沒用,祇得隨他去了。

飯後,家義叔侄,到陳家閒坐。香珍父親又問起工會的事,林德昌吿訴陳克强,無論怎麽,他是絕不加入的。

第二天林 家義又去擦鞋,三個擦鞋童看見他又來了,就想打他。但因爲時間還早,先做生意要緊,結果决定今天再放他一馬。

是日收工,香珍去找家義,發現他竟意外的賺到了五塊錢。

第三天香珍放學又去接林家義,誰知不見了家義。她沿着馬路,邊去邊留意他 ,走到火車橋附近發現了家義的擦鞋箱,接着又是一隻,再走幾步又是一隻,都凌亂地棄置在地上。香珍想了一想,似有所悟,立刻慌張地循着路線找尋家義。

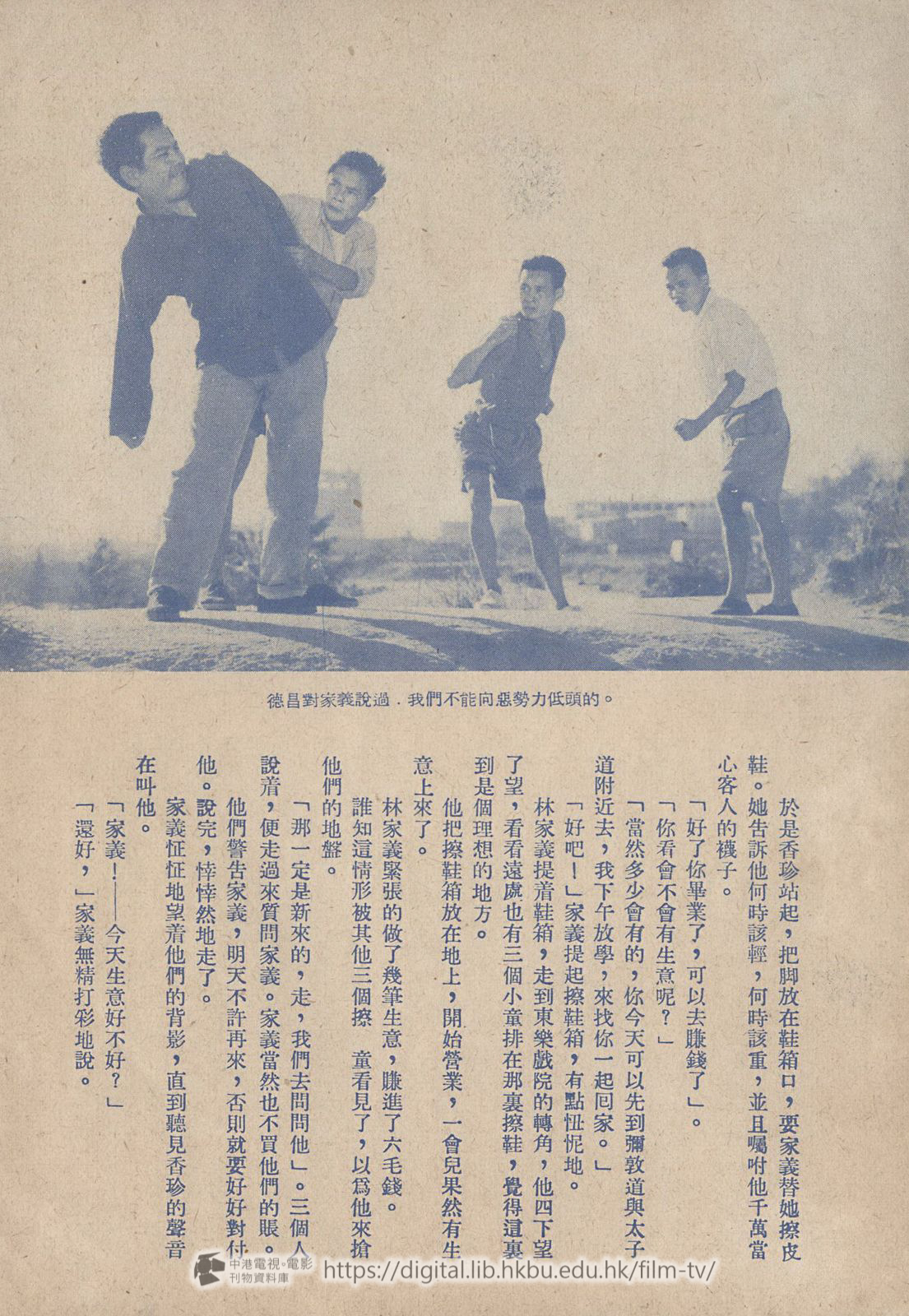

果然她看見他了。她看見他頭破血流,正被三個擦鞋童追趕着毆打。

「家義!家義!」香珍驚 懼地在路上且行且呼。

三個擦鞋童,包圍着家義,竟想從橋上把他推下去。

「家義!家義!」香珍看見情勢危急,不知怎樣幫家義是好。

這次林家義聽見了,他怕陳香珍吃虧,立刻大聲對她說:

「你不要來,你不要來。」

但陳香珍那裏肯聽,他看見路邊有根竹杆,拿起來就跑上橋對着三人亂打。

三人見着來勢很兇,立刻放下家義,一齊來對付她。

這時家義已被他們打昏,從橋欄上,趺到橋邊去了。

三個男孩對付一個女孩,香珍當然敵不過他們。

他們把她拖往路邊 ,搶去竹杆,惡狠狠的打她。香珍不甘示弱,她瘋狂的爭扎着。

正在這當兒,忽然有個路工走過來抱不平,把三個小流氓喝止住,問道:「你們幹什麽的?怎麽在這兒打架?」說着,他猛力將三人推開,並趕走了他們。

林喬和王聲又來看林德昌,又逼他 加入工會。

「我們的工會不容許任何人不加人,這是工會的章程,工會的力量」。林喬聲色俱厲的說。

「力量,力量有什麽用呢?」林德昌質問他們。

「當然有用處,可以替大家謀福利呀。」

「哼!謀福利,我看,還不是利用工會作爲工 具………」林德昌剛說到這裏,忽然看見香珍扶着家義回來了。

「怎麽一回事呀?」他大吃一驚,急忙奔了過去。

「被三個擦鞋童打的」。香珍說。

林德昌見家義傷勢不輕,急忙扶着他在床上躺下,然後他讓香珍回家拿點紅藥水來。由於侄兒被打,他不禁憤慨地遷怒到林喬和王聲二人身上。

「都是你們這些人,攪什麽地盤呀!工會呀!要是不順從你們就打人。看我侄子給人家打的?你們都給我滾出去!滾出去!……」。說着順手從牆角拿起一根棍子,把他們趕了出去。

香珍父母聽說家義被人打 傷,立刻拿着紅藥水來了。陳克强知道林德昌剛才將林喬和王聲趕走,世故地對他說:

「你要當心,他們會暗害你的!」

「不要緊,我不怕他們」,林德昌邊說,邊走近了受傷的侄兒。

第二天林喬和王聲在船塢附近的小茶館向其他工人叙說着林徳昌的罪狀。

他們發現林德昌的意志太强,不易屈服,所以决定想法對付他。

但林德昌沒有料到他們眞會這樣卑鄙的,他還像往常一樣,祗是爲了侄子受傷,心情很不愉快而已。

他和幾個同事打招呼,他們都不想理他,當他正感納罕時,忽聽有人叫他,德昌回頭一看,才知是張守仁。

「老林,聽說你昨天又把王聲和林喬給得罪了?」

「沒有怎麼得罪他們呀!」

「今天你要小心點,恐怕他們會暗算你的。」

林德昌點了點頭。

一會兒汽笛响了,各人都向機器房走去。

林 德昌聚精會神正在低頭工作,林喬陰險的在一旁偷眼看他,似有所謀地和王聲交換了一個眼色。

這時,曳重機又帶着大件鐵料在半空移動着,王聲示意給開曳重機的工人,要他注意林喬的暗號。

林德昌祗顧低頭工作,一點也沒注意到這些,但張守仁暗中 窺破這種情形,爲他捏着一把汗。

大件鐵料由半空向林德昌愈移愈近,眼看就要扔下來了。張守仁實在忍不住,大聲驚呼:「老林!」

林德昌往邊上一讓,僅撞傷肩膊,但已慘叫一聲,倒在地上了。

一羣同情的工友,立刻圍了過去。一會兒廠長帶着兩個職員和警察也匆匆擠進人羣,趕來查問。

「快送醫院去吧!」廠長問:「怎麼回事?」

工頭怕事,不敢據實報吿。但林德昌忍不住了,他喘息着中訴道:

「廠長,我知道這是他們對我的報復,因爲他們恨我不肯加入工會。」

「是誰 攪的?」廠長追問。

「林喬和王聲」。林德昌指着他倆,大聲地說。

「把他們抓到我寫字間來」。廠長勃然大怒,對兩個警察說。

於是張守仁扶着林德昌往醫院去了。

林喬和王聲被警察帶到了廠長室。

家義的傷勢巳經好多了。他正和香珍坐在門口吹着口琴,忽然看見张守仁護送着叔占叔來到門口。

「怎麽了?叔叔?」家義吃驚地問。

香珍的父母也奔過來問他:「出了什麽事呀?」

張守仁說:

「還不是爲了他不肯加入工會!」接着他就把剛才發生的事,講給他們聽 了。

家義傷心地走近林德昌說:

「叔叔,你也不要去做工了吧」。

林德昌為之無語,半响,才沉痛地說:

「不,我要去工作。我不怕他們,你也不要怕。祗管再去擦鞋好了。我們不能向惡勢力低頭的——」

衆人望着他,覺得他眞是條硬漢,不禁都爲他的態度,他的話所感動了。(完)